高中美术人教版必修艺术欣赏 中国古代工艺美术欣赏 课件 (43张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中美术人教版必修艺术欣赏 中国古代工艺美术欣赏 课件 (43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-09-18 19:30:21 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

中国古代工艺美术欣赏

青铜器

玉 器

陶 器

瓷 器

目 录

生活中我们依然在使用的陶瓷用品有哪些?

思 考

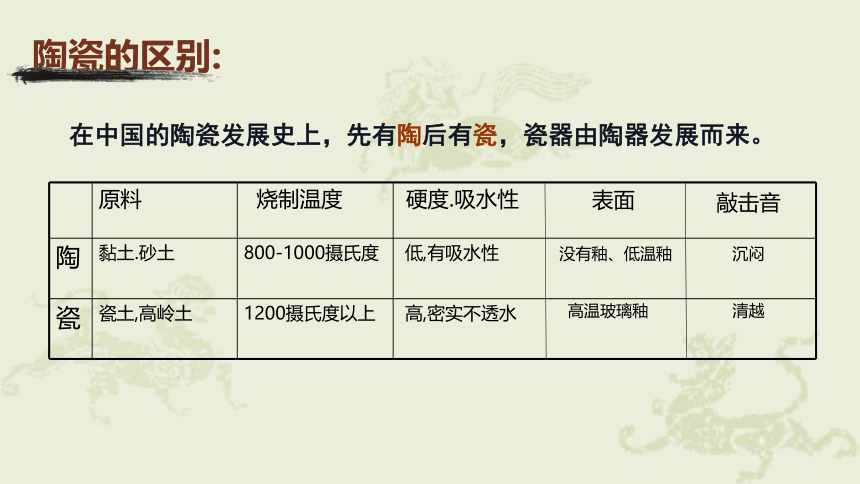

在中国的陶瓷发展史上,先有陶后有瓷,瓷器由陶器发展而来。

陶瓷的区别:

原料 烧制温度 硬度.吸水性

陶 黏土.砂土 800-1000摄氏度 低,有吸水性

瓷 瓷土,高岭土 1200摄氏度以上 高,密实不透水

表面

没有釉、低温釉

高温玻璃釉

敲击音

沉闷

清越

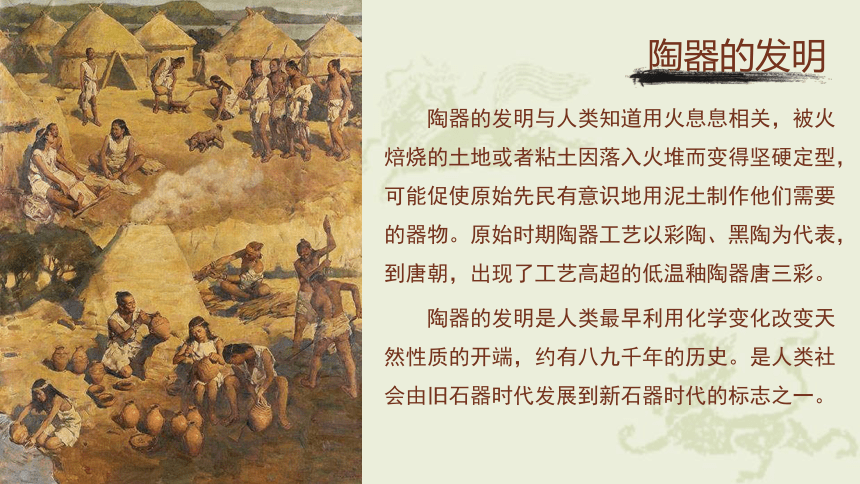

陶器的发明是人类最早利用化学变化改变天然性质的开端,约有八九千年的历史。是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代的标志之一。

陶器的发明与人类知道用火息息相关,被火焙烧的土地或者粘土因落入火堆而变得坚硬定型,可能促使原始先民有意识地用泥土制作他们需要的器物。原始时期陶器工艺以彩陶、黑陶为代表,到唐朝,出现了工艺高超的低温釉陶器唐三彩。

陶器的发明

原始陶器

1、彩陶

即彩色陶器,利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,在陶坯表面上彩绘各种图案,入窑经900~1050℃火烧后,在橙红的底色上,呈现出黑、红、白等颜色的图案。

(仰韶文化庙底沟类型)鹤鸟石斧彩陶瓮

(仰韶文化半坡类型)

人面鱼纹彩陶盆

尖底漩涡纹彩陶瓶

(马家窑文化)

花瓣纹彩陶盆

(仰韶文化庙底沟类型)

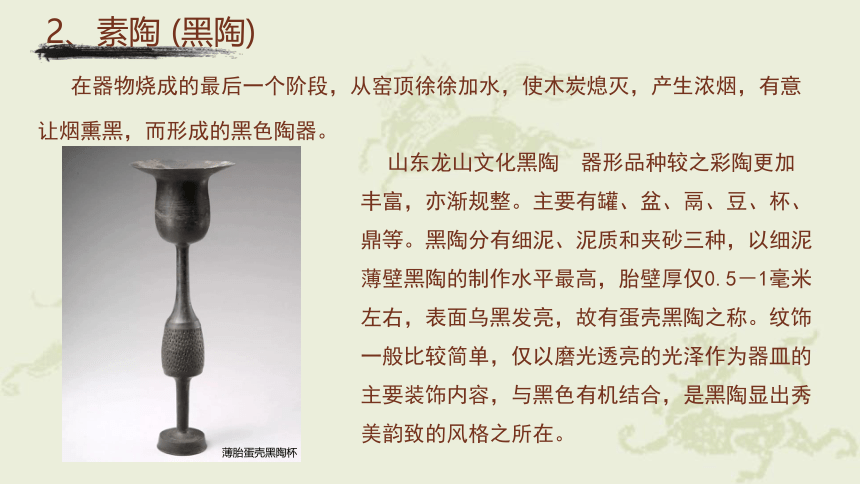

在器物烧成的最后一个阶段,从窑顶徐徐加水,使木炭熄灭,产生浓烟,有意让烟熏黑,而形成的黑色陶器。

2、素陶 (黑陶)

山东龙山文化黑陶 器形品种较之彩陶更加丰富,亦渐规整。主要有罐、盆、鬲、豆、杯、鼎等。黑陶分有细泥、泥质和夹砂三种,以细泥薄壁黑陶的制作水平最高,胎壁厚仅0.5-1毫米左右,表面乌黑发亮,故有蛋壳黑陶之称。纹饰一般比较简单,仅以磨光透亮的光泽作为器皿的主要装饰内容,与黑色有机结合,是黑陶显出秀美韵致的风格之所在。

薄胎蛋壳黑陶杯

三足黑陶鼎 龙山文化

竹节纹黑陶尊 大汶口文化

古代陶器

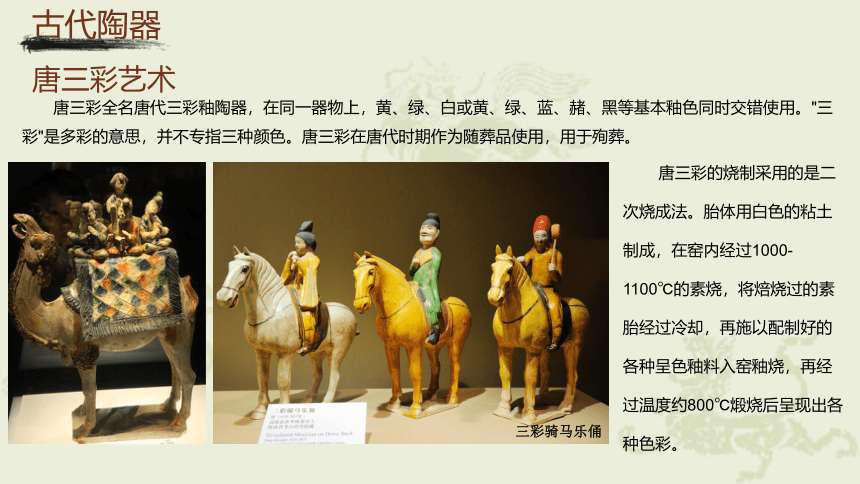

唐三彩艺术

三彩骑马乐俑

唐三彩全名唐代三彩釉陶器,在同一器物上,黄、绿、白或黄、绿、蓝、赭、黑等基本釉色同时交错使用。"三彩"是多彩的意思,并不专指三种颜色。唐三彩在唐代时期作为随葬品使用,用于殉葬。

唐三彩的烧制采用的是二次烧成法。胎体用白色的粘土制成,在窑内经过1000-1100℃的素烧,将焙烧过的素胎经过冷却,再施以配制好的各种呈色釉料入窑釉烧,再经过温度约800℃煅烧后呈现出各种色彩。

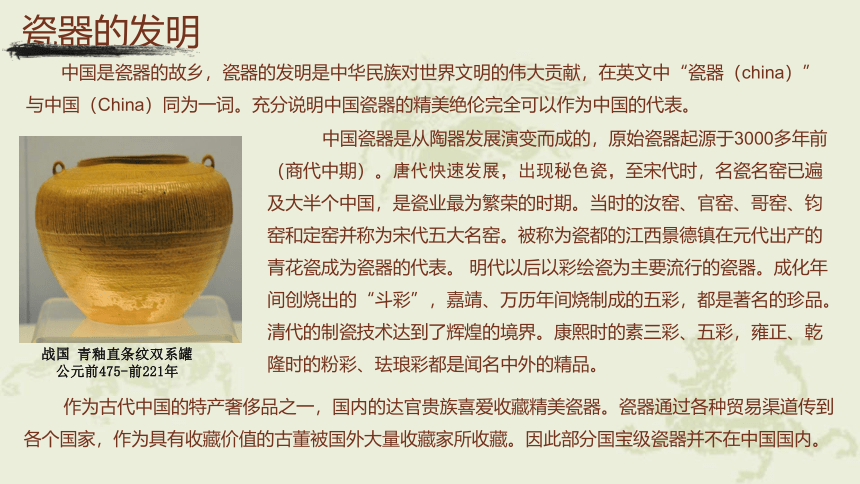

瓷器的发明

中国瓷器是从陶器发展演变而成的,原始瓷器起源于3000多年前(商代中期)。唐代快速发展,出现秘色瓷,至宋代时,名瓷名窑已遍及大半个中国,是瓷业最为繁荣的时期。当时的汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑并称为宋代五大名窑。被称为瓷都的江西景德镇在元代出产的青花瓷成为瓷器的代表。 明代以后以彩绘瓷为主要流行的瓷器。成化年间创烧出的“斗彩”,嘉靖、万历年间烧制成的五彩,都是著名的珍品。清代的制瓷技术达到了辉煌的境界。康熙时的素三彩、五彩,雍正、乾隆时的粉彩、珐琅彩都是闻名中外的精品。

中国是瓷器的故乡,瓷器的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献,在英文中“瓷器(china)”与中国(China)同为一词。充分说明中国瓷器的精美绝伦完全可以作为中国的代表。

作为古代中国的特产奢侈品之一,国内的达官贵族喜爱收藏精美瓷器。瓷器通过各种贸易渠道传到各个国家,作为具有收藏价值的古董被国外大量收藏家所收藏。因此部分国宝级瓷器并不在中国国内。

战国 青釉直条纹双系罐

公元前475-前221年

唐代秘色瓷 瓷器

唐代秘色瓷

官窑:北宋的开封,南宋的杭州

钧窑:河南禹县

哥窑:浙江龙泉县

汝窑:河南清凉寺

定窑:河北曲阳

宋代 五大名窑

汝窑

汝窑,中国北宋时期主要代表瓷,五大名窑之一,因产于汝州而得名,窑址在今河南省宝丰县大营镇清凉寺村,汝瓷位居宋代“汝、官、哥、钧、定”五大名窑之首,素有“雨过天晴云破处,金盘玉碗世称宝”之称。

汝窑莲花式温碗

哥窑

哥窑胎多紫黑色、铁黑色、也有黄褐色。釉为失透的乳浊釉,釉面泛一层酥光,釉色以炒米黄、灰青多见,釉面大小纹片结合,经染色后大纹片呈深褐色,小纹片为黄褐色,也称‘金丝铁线’“墨纹梅花片”“叶脉纹”‘文武片’等。这是传世哥窑的主要特征之一。

钧窑

钧窑渣斗式花盆——台北

即钧台窑,在宋徽宗时期达到高峰,其窑变的工艺技术发挥到极致。至今无人能仿造。古人曾用"夕阳紫翠忽成岚"等诗句来形容钧瓷釉色灵活、变化微妙之美。

宋代受理学的影响,在瓷器上讲究规整对称,无论是造型或纹理都遵循这一原则,钧瓷的发色和纹理大小和分布,都难以做到人为控制而恰到好处。即"入窑一色,出窑万彩"也。

这批钧瓷工艺早已失传,而窑址也随冰冻积水而下沉。"纵有家财万贯,不如钧瓷一片"。可见当时钧瓷产生的轰动效应。

定窑

宋代五大窑系之一,主要产地在今河北省保定市曲阳县(原属今定州市)。北宋中后期,定窑由于瓷质精良、色泽淡雅,纹饰秀美,被宋朝政府选为宫廷用瓷,以产白瓷著称,兼烧黑釉、酱釉和绿釉瓷,文献分别称其为"黑定"、"紫定"和"绿定"。

到20世纪70年代,曲阳定瓷有限公司历尽艰辛,通过上百次研究实验,在仿古的基础上,推陈出新,研制成功了仿古、美术、日常三大系列工艺产品200多种,产品在国内展出屡屡获奖,产品已远销美国、日本、加拿大、荷兰、香港等十几个国家和地区。

定窑白釉瓷——孩儿枕

官窑

我国宋代五大名窑之一的“宋官窑”,是专指东京汴梁(今河南省开封市)官窑和南宋杭州修内司及郊坛下官窑;也是特供宋庭大内御用及部分高级官僚阶层享用的。所以在制作上用功选料不计成本,不厌极奢,以独追寻精美豪华为最终目标。

在器物的釉色与形态上充分体现出俏丽典雅的风格,青釉釉色很淡,器身有纵横交错的大块开片,因以含铁量较多的瓷土制胎,故胎色紫黑,足部不上釉,铁骨外露,也有紫口铁足的特征。

南宋官窑长颈瓶

元 瓷器欣赏

《鬼谷子下山》 是全球仅存的八件元青花人物故事瓷之一,国家一级文物。

《萧何月下追韩信梅瓶》

元末明初青花瓷中的罕见珍品 ,现存南京市博物馆。

元代青花瓷(又称元代青花瓷),即元代生产的青花瓷。青花瓷产于唐代,盛于元代。元代景德镇出现了成熟的青花瓷。装饰的最大特点是构图丰满,层次多而不凌乱。

元代青花瓷极大地改变了传统瓷器含蓄内敛的风格,它以其英雄气概和艺术独创性,将青花画艺术推向了巅峰,奠定了青花瓷在后世的繁荣和长盛不衰。

明 釉里红 瓷器欣赏

明 洪武 釉里红牡丹缠枝

北京故宫博物院藏

釉里红瓷是传统陶瓷中的艺术珍品,属于元代中期景德镇劳动人民的重要发明之一,明洪武年釉里红较为盛行。

釉里红瓷制作工序与同时代的青花瓷大体相同。它是以氧化铜作着色剂,于胎上绘画纹饰后,罩施透明釉,在高温还原焰气氛中烧成。因红色花纹在釉下,故称釉里红瓷。装饰以线描为主,纹饰有缠枝菊纹、缠枝牡丹、缠枝莲等。

明 斗彩 瓷器欣赏

明 成化 斗彩海水龙纹“天”字盖罐

故宫博物院藏

斗彩又称逗彩,中国传统制瓷工艺的珍品。创烧于明朝宣德年间,明成化时期的斗彩最受推崇,是釉下彩(青花)与釉上彩相结合的一种装饰品种。

斗彩是预先在高温(1300°C)下烧成的釉下青花瓷器上,用矿物颜料进行二次施彩,填补青花图案留下的空白和涂染青花轮廓线内的空间,然后再次入小窑经过低温(800°C)烘烤而成。斗彩以其绚丽多彩的色调,沉稳老辣的色彩,形成了一种符合明人审美情趣的装饰风格。

清 五彩 瓷器欣赏

五彩瓷器兴起于元代,盛行于明清时期。清代五彩瓷器在明代发展基础上有了长足的进步,其精致细腻的制作工艺,雍容华贵的高雅格调与风姿,带着强烈的贵族气息,华贵深凝而使人为之倾心,为之陶醉。

清——白地五彩云龙盘

清 粉彩 瓷器欣赏

清道光 苹果绿釉刻龙纹碗

粉彩九桃天球瓶

故宫博物院藏

清代粉彩瓷器是中国清代传统彩瓷品种之一。康熙晚期创制,是釉上彩的一种,因彩料中含有"玻璃白"粉而得名。其烘烧的温度较五彩低,色彩柔和淡雅,又称软彩。《陶雅》中称赞"粉彩以雍正朝最美,前无古人,后无来者,鲜艳夺目"。

清 珐琅彩 瓷器

清 雍正画珐琅蟠龙瓶

故宫博物院藏

珐琅彩是彩瓷品种之一。系清代康熙晚期在康熙皇帝的授意下,将铜胎画珐琅技法成功地移植到瓷胎上而创烧的彩瓷新品种。以雍正、乾隆时期的产量最大,乾隆以后即少有制作。珐琅彩瓷器之正式名称应为“瓷胎画珐琅”。

珐琅彩介绍:珐琅彩最早发明于1446年法国的边陲小镇佛朗德斯(Flanders),到清朝康熙年间,由法国罗丹家族传人皮尔斯·罗丹传到中国,在康熙,雍正,乾隆三朝备受推崇,当时宫中珐琅器物上的绘画工作多由画院人士兼任,以国画格调工笔绘制,纹饰有人物、花鸟、风景、建筑等,因此珐琅彩的风格兼具西洋与传统于一体。

思 考

什么是青铜器

司母戊大方鼎(商)

以铜为主加入锡、铅的合金,用蜡或泥陶模铸造的青铜器具。

什么是青铜器

青铜工艺产生的历史背景是什么

青铜工艺作为奴隶社会的一面镜子,折射出这一时期在政治、经济、军事文化各方面的情况,尤其是青铜器上的铭文更直接反映出奴隶社会的真实情况。

漫长的原始社会之后,随着社会的发展产生了第一次社会大分工(交换)和第二次社会大分工(商品生产),公有制瓦解,私有制建立(奴隶制)。奴隶社会的建立,商品生产兴起,因此有了大的集体工作的场所,从而为青铜器的生产奠定了基础。

四羊方尊(商)

《四羊方尊》商朝晚期青铜器。属于礼器,祭祀用品。是中国现存商代青铜器中最大的方尊,高58.3厘米,重近34.5公斤。

尊的肩部以四个圆雕的羊的上半身作为装饰,突出于器表,羊的形象写实,羊角弯转富于变化,使尊的庄严造型变得生动活泼起来。羊在古代寓意吉祥。四羊方尊以四羊、四龙相对的造型展示了酒礼器中的至尊气象。

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

利簋,又名"武王征商簋"、"周代天灭簋"

西周早期青铜器,1976年出土于陕西临潼县零口镇,收藏于中国国家博物馆。利簋通高28厘米,口径22厘米,重7.95千克。利簋是迄今能确知的最早的西周青铜器。

利簋采用上圆下方的形制,是西周初期铜簋的典型造型,同时也是中国古人对天圆地方这种古老观念的体现 。

利簋内底部铭文32字,大意是:武王伐纣,在甲子黎明,对伐商能否取得胜利进行了卜问,兆象很好,就在当天,周师一举打败了商军,到了辛未这天(七天以后),武王在驻军处,赐给有事(官名)利(人名)以金(青铜),利觉荣耀,遂铸此簋作纪念。

曾侯乙编钟——战国

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

中国是制造和使用乐钟最早的国家。六十五件青铜编钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为"稀世珍宝"。

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

越王勾践剑

春秋晚期越国青铜器,因硫化铜可防锈。被誉为“天下第一剑”

剑通高55.7厘米,宽4.6厘米,柄长8.4厘米,重875克,极其锋利。刻有"钺王鸠浅,自乍用鐱"八字。

杜虎符(战国·秦)

虎作走形。正面突起如浮雕,背面有槽。虎身有错金铭文九行四十字。符是古代朝廷用于传达命令、调动军队的一种特殊凭证。通常作虎形,分为左右两半,右半符留在京师,左半符颁发给屯驻在外的军队。需调兵时,由朝廷使者持右半符前往,军队长官将右半符与左半符验合后,军队即按使者传达的命令行动。此符铸于秦惠文君称王前,掌握在杜地的军事长官手中 。

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

秦始皇帝陵铜车马

秦始皇陵的大型陪葬铜车马模型,1980年出土于中国陕西临潼秦始皇陵坟丘西侧。共两乘,一前一后排列。经复原,大小约为真人真马的二分之一。制作年代约在陵墓兴建时期,即公元前221~前210年间。“青铜之冠”的秦之重器。

从用途上的主要分类:食器、水器、酒器、日用杂器四种,其中以食器、酒器为主。

铜爵(商)

凸目面具(商)

虢季子白盘(西周)

螭虺纹匜 春秋晚期

凸目面具(商)

长信宫灯(西汉)

汉代青铜器

中国汉代青铜器,1968年于河北省满城县中山靖王刘胜妻窦绾[wǎn]墓中出土。灯体通高48厘米,重15.85公斤。

长信宫灯设计十分巧妙,宫女一手执灯,另一手袖似在挡风,实为虹管,用以吸收油烟,既防止了空气污染,又有审美价值。此宫灯因曾放置于窦太后(刘胜祖母)的长信宫内而得名,现藏于河北博物院。

马超龙雀

别称马踏飞燕、铜奔马,为东汉青铜器,1969年10月出土于甘肃省武威市雷台汉墓,现藏于甘肃省博物馆。

马超龙雀身高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米,重7.15千克。形象矫健俊美,别具风姿。马昂首嘶鸣,躯干壮实而四肢修长,腿蹄轻捷,三足腾空、飞驰向前,一足踏飞燕。

马超龙雀在1983年10月被国家旅游局确定为中国旅游标志,1986年被定为国宝级文物,2002年1月被列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》。

汉代青铜器

“玉”的发现

旧石器时代;距今300万—1万年前

猿人:

巫山人、元谋人,刮削器、砍砸器。

古人时代:

马坝人、丁村人,有意识的加工

智人时代:

山顶洞人,审美意识得到进一步发展。

新石器时代:距今1万—4000年左右

北方的红山文化(辽河流域)、 龙山文化(黄河中下游地区)。

“玉”的发现

红山文化——猪龙玉雕

红山文化——玉龙

龙山文化——玉人

主要采用圆雕技法,描绘的对象为现实生活中或者神话中的动物,表现为规矩、对称、稳定的造型,带有极强的装饰性。

南方的良渚文化(长江中下游、太湖地区

新石器时代:距今1万—4000年左右

良渚文化——玉璧

主要采用平面浅浮雕与线刻相结合的手法,描绘的对象主要为宗教礼器上的神人像,造型端庄而神圣,带有较强的宗教意味。

玉人

良渚文化——兽面纹玉琮

商代:治玉史上的辉煌时期,出现“俏色”工艺

妇好墓——玉凤

俏色玉,也称巧色玉、巧作玉,它要求玉工利用玉石的天然色泽纹理,施以适合玉材的雕琢,使作品的造型与颜色达到完美的艺术效果。俏色玉是玉石工艺独有的一种表现形式,是中国古代玉雕技艺与艺术的集大成者。

春秋战国:玉雕艺术光辉灿烂。东周王室和各路诸侯,为了各自的利益,都把玉当作自己(君子)的化身。他们佩挂玉饰,以标榜自己是有德的仁人君子。

两汉以后:对玉的审美有了很大变化,治玉技艺有了很大提高,人们特别看重的是玉作为财富的意义,并把它视为可以养生、殓葬尸体防腐之物。

西汉——玉仙人奔马

西汉——金镂玉衣

玉器主要体现的两种不同的审美要求:精雕细琢与大圭不琢

①、追求玲珑剔透的华丽之美,即“精雕细琢”

②、突出天然材质,追求至大至高的朴素之美,即“大圭不琢”

中国古代工艺美术欣赏

青铜器

玉 器

陶 器

瓷 器

目 录

生活中我们依然在使用的陶瓷用品有哪些?

思 考

在中国的陶瓷发展史上,先有陶后有瓷,瓷器由陶器发展而来。

陶瓷的区别:

原料 烧制温度 硬度.吸水性

陶 黏土.砂土 800-1000摄氏度 低,有吸水性

瓷 瓷土,高岭土 1200摄氏度以上 高,密实不透水

表面

没有釉、低温釉

高温玻璃釉

敲击音

沉闷

清越

陶器的发明是人类最早利用化学变化改变天然性质的开端,约有八九千年的历史。是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代的标志之一。

陶器的发明与人类知道用火息息相关,被火焙烧的土地或者粘土因落入火堆而变得坚硬定型,可能促使原始先民有意识地用泥土制作他们需要的器物。原始时期陶器工艺以彩陶、黑陶为代表,到唐朝,出现了工艺高超的低温釉陶器唐三彩。

陶器的发明

原始陶器

1、彩陶

即彩色陶器,利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,在陶坯表面上彩绘各种图案,入窑经900~1050℃火烧后,在橙红的底色上,呈现出黑、红、白等颜色的图案。

(仰韶文化庙底沟类型)鹤鸟石斧彩陶瓮

(仰韶文化半坡类型)

人面鱼纹彩陶盆

尖底漩涡纹彩陶瓶

(马家窑文化)

花瓣纹彩陶盆

(仰韶文化庙底沟类型)

在器物烧成的最后一个阶段,从窑顶徐徐加水,使木炭熄灭,产生浓烟,有意让烟熏黑,而形成的黑色陶器。

2、素陶 (黑陶)

山东龙山文化黑陶 器形品种较之彩陶更加丰富,亦渐规整。主要有罐、盆、鬲、豆、杯、鼎等。黑陶分有细泥、泥质和夹砂三种,以细泥薄壁黑陶的制作水平最高,胎壁厚仅0.5-1毫米左右,表面乌黑发亮,故有蛋壳黑陶之称。纹饰一般比较简单,仅以磨光透亮的光泽作为器皿的主要装饰内容,与黑色有机结合,是黑陶显出秀美韵致的风格之所在。

薄胎蛋壳黑陶杯

三足黑陶鼎 龙山文化

竹节纹黑陶尊 大汶口文化

古代陶器

唐三彩艺术

三彩骑马乐俑

唐三彩全名唐代三彩釉陶器,在同一器物上,黄、绿、白或黄、绿、蓝、赭、黑等基本釉色同时交错使用。"三彩"是多彩的意思,并不专指三种颜色。唐三彩在唐代时期作为随葬品使用,用于殉葬。

唐三彩的烧制采用的是二次烧成法。胎体用白色的粘土制成,在窑内经过1000-1100℃的素烧,将焙烧过的素胎经过冷却,再施以配制好的各种呈色釉料入窑釉烧,再经过温度约800℃煅烧后呈现出各种色彩。

瓷器的发明

中国瓷器是从陶器发展演变而成的,原始瓷器起源于3000多年前(商代中期)。唐代快速发展,出现秘色瓷,至宋代时,名瓷名窑已遍及大半个中国,是瓷业最为繁荣的时期。当时的汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑并称为宋代五大名窑。被称为瓷都的江西景德镇在元代出产的青花瓷成为瓷器的代表。 明代以后以彩绘瓷为主要流行的瓷器。成化年间创烧出的“斗彩”,嘉靖、万历年间烧制成的五彩,都是著名的珍品。清代的制瓷技术达到了辉煌的境界。康熙时的素三彩、五彩,雍正、乾隆时的粉彩、珐琅彩都是闻名中外的精品。

中国是瓷器的故乡,瓷器的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献,在英文中“瓷器(china)”与中国(China)同为一词。充分说明中国瓷器的精美绝伦完全可以作为中国的代表。

作为古代中国的特产奢侈品之一,国内的达官贵族喜爱收藏精美瓷器。瓷器通过各种贸易渠道传到各个国家,作为具有收藏价值的古董被国外大量收藏家所收藏。因此部分国宝级瓷器并不在中国国内。

战国 青釉直条纹双系罐

公元前475-前221年

唐代秘色瓷 瓷器

唐代秘色瓷

官窑:北宋的开封,南宋的杭州

钧窑:河南禹县

哥窑:浙江龙泉县

汝窑:河南清凉寺

定窑:河北曲阳

宋代 五大名窑

汝窑

汝窑,中国北宋时期主要代表瓷,五大名窑之一,因产于汝州而得名,窑址在今河南省宝丰县大营镇清凉寺村,汝瓷位居宋代“汝、官、哥、钧、定”五大名窑之首,素有“雨过天晴云破处,金盘玉碗世称宝”之称。

汝窑莲花式温碗

哥窑

哥窑胎多紫黑色、铁黑色、也有黄褐色。釉为失透的乳浊釉,釉面泛一层酥光,釉色以炒米黄、灰青多见,釉面大小纹片结合,经染色后大纹片呈深褐色,小纹片为黄褐色,也称‘金丝铁线’“墨纹梅花片”“叶脉纹”‘文武片’等。这是传世哥窑的主要特征之一。

钧窑

钧窑渣斗式花盆——台北

即钧台窑,在宋徽宗时期达到高峰,其窑变的工艺技术发挥到极致。至今无人能仿造。古人曾用"夕阳紫翠忽成岚"等诗句来形容钧瓷釉色灵活、变化微妙之美。

宋代受理学的影响,在瓷器上讲究规整对称,无论是造型或纹理都遵循这一原则,钧瓷的发色和纹理大小和分布,都难以做到人为控制而恰到好处。即"入窑一色,出窑万彩"也。

这批钧瓷工艺早已失传,而窑址也随冰冻积水而下沉。"纵有家财万贯,不如钧瓷一片"。可见当时钧瓷产生的轰动效应。

定窑

宋代五大窑系之一,主要产地在今河北省保定市曲阳县(原属今定州市)。北宋中后期,定窑由于瓷质精良、色泽淡雅,纹饰秀美,被宋朝政府选为宫廷用瓷,以产白瓷著称,兼烧黑釉、酱釉和绿釉瓷,文献分别称其为"黑定"、"紫定"和"绿定"。

到20世纪70年代,曲阳定瓷有限公司历尽艰辛,通过上百次研究实验,在仿古的基础上,推陈出新,研制成功了仿古、美术、日常三大系列工艺产品200多种,产品在国内展出屡屡获奖,产品已远销美国、日本、加拿大、荷兰、香港等十几个国家和地区。

定窑白釉瓷——孩儿枕

官窑

我国宋代五大名窑之一的“宋官窑”,是专指东京汴梁(今河南省开封市)官窑和南宋杭州修内司及郊坛下官窑;也是特供宋庭大内御用及部分高级官僚阶层享用的。所以在制作上用功选料不计成本,不厌极奢,以独追寻精美豪华为最终目标。

在器物的釉色与形态上充分体现出俏丽典雅的风格,青釉釉色很淡,器身有纵横交错的大块开片,因以含铁量较多的瓷土制胎,故胎色紫黑,足部不上釉,铁骨外露,也有紫口铁足的特征。

南宋官窑长颈瓶

元 瓷器欣赏

《鬼谷子下山》 是全球仅存的八件元青花人物故事瓷之一,国家一级文物。

《萧何月下追韩信梅瓶》

元末明初青花瓷中的罕见珍品 ,现存南京市博物馆。

元代青花瓷(又称元代青花瓷),即元代生产的青花瓷。青花瓷产于唐代,盛于元代。元代景德镇出现了成熟的青花瓷。装饰的最大特点是构图丰满,层次多而不凌乱。

元代青花瓷极大地改变了传统瓷器含蓄内敛的风格,它以其英雄气概和艺术独创性,将青花画艺术推向了巅峰,奠定了青花瓷在后世的繁荣和长盛不衰。

明 釉里红 瓷器欣赏

明 洪武 釉里红牡丹缠枝

北京故宫博物院藏

釉里红瓷是传统陶瓷中的艺术珍品,属于元代中期景德镇劳动人民的重要发明之一,明洪武年釉里红较为盛行。

釉里红瓷制作工序与同时代的青花瓷大体相同。它是以氧化铜作着色剂,于胎上绘画纹饰后,罩施透明釉,在高温还原焰气氛中烧成。因红色花纹在釉下,故称釉里红瓷。装饰以线描为主,纹饰有缠枝菊纹、缠枝牡丹、缠枝莲等。

明 斗彩 瓷器欣赏

明 成化 斗彩海水龙纹“天”字盖罐

故宫博物院藏

斗彩又称逗彩,中国传统制瓷工艺的珍品。创烧于明朝宣德年间,明成化时期的斗彩最受推崇,是釉下彩(青花)与釉上彩相结合的一种装饰品种。

斗彩是预先在高温(1300°C)下烧成的釉下青花瓷器上,用矿物颜料进行二次施彩,填补青花图案留下的空白和涂染青花轮廓线内的空间,然后再次入小窑经过低温(800°C)烘烤而成。斗彩以其绚丽多彩的色调,沉稳老辣的色彩,形成了一种符合明人审美情趣的装饰风格。

清 五彩 瓷器欣赏

五彩瓷器兴起于元代,盛行于明清时期。清代五彩瓷器在明代发展基础上有了长足的进步,其精致细腻的制作工艺,雍容华贵的高雅格调与风姿,带着强烈的贵族气息,华贵深凝而使人为之倾心,为之陶醉。

清——白地五彩云龙盘

清 粉彩 瓷器欣赏

清道光 苹果绿釉刻龙纹碗

粉彩九桃天球瓶

故宫博物院藏

清代粉彩瓷器是中国清代传统彩瓷品种之一。康熙晚期创制,是釉上彩的一种,因彩料中含有"玻璃白"粉而得名。其烘烧的温度较五彩低,色彩柔和淡雅,又称软彩。《陶雅》中称赞"粉彩以雍正朝最美,前无古人,后无来者,鲜艳夺目"。

清 珐琅彩 瓷器

清 雍正画珐琅蟠龙瓶

故宫博物院藏

珐琅彩是彩瓷品种之一。系清代康熙晚期在康熙皇帝的授意下,将铜胎画珐琅技法成功地移植到瓷胎上而创烧的彩瓷新品种。以雍正、乾隆时期的产量最大,乾隆以后即少有制作。珐琅彩瓷器之正式名称应为“瓷胎画珐琅”。

珐琅彩介绍:珐琅彩最早发明于1446年法国的边陲小镇佛朗德斯(Flanders),到清朝康熙年间,由法国罗丹家族传人皮尔斯·罗丹传到中国,在康熙,雍正,乾隆三朝备受推崇,当时宫中珐琅器物上的绘画工作多由画院人士兼任,以国画格调工笔绘制,纹饰有人物、花鸟、风景、建筑等,因此珐琅彩的风格兼具西洋与传统于一体。

思 考

什么是青铜器

司母戊大方鼎(商)

以铜为主加入锡、铅的合金,用蜡或泥陶模铸造的青铜器具。

什么是青铜器

青铜工艺产生的历史背景是什么

青铜工艺作为奴隶社会的一面镜子,折射出这一时期在政治、经济、军事文化各方面的情况,尤其是青铜器上的铭文更直接反映出奴隶社会的真实情况。

漫长的原始社会之后,随着社会的发展产生了第一次社会大分工(交换)和第二次社会大分工(商品生产),公有制瓦解,私有制建立(奴隶制)。奴隶社会的建立,商品生产兴起,因此有了大的集体工作的场所,从而为青铜器的生产奠定了基础。

四羊方尊(商)

《四羊方尊》商朝晚期青铜器。属于礼器,祭祀用品。是中国现存商代青铜器中最大的方尊,高58.3厘米,重近34.5公斤。

尊的肩部以四个圆雕的羊的上半身作为装饰,突出于器表,羊的形象写实,羊角弯转富于变化,使尊的庄严造型变得生动活泼起来。羊在古代寓意吉祥。四羊方尊以四羊、四龙相对的造型展示了酒礼器中的至尊气象。

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

利簋,又名"武王征商簋"、"周代天灭簋"

西周早期青铜器,1976年出土于陕西临潼县零口镇,收藏于中国国家博物馆。利簋通高28厘米,口径22厘米,重7.95千克。利簋是迄今能确知的最早的西周青铜器。

利簋采用上圆下方的形制,是西周初期铜簋的典型造型,同时也是中国古人对天圆地方这种古老观念的体现 。

利簋内底部铭文32字,大意是:武王伐纣,在甲子黎明,对伐商能否取得胜利进行了卜问,兆象很好,就在当天,周师一举打败了商军,到了辛未这天(七天以后),武王在驻军处,赐给有事(官名)利(人名)以金(青铜),利觉荣耀,遂铸此簋作纪念。

曾侯乙编钟——战国

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

中国是制造和使用乐钟最早的国家。六十五件青铜编钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为"稀世珍宝"。

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

越王勾践剑

春秋晚期越国青铜器,因硫化铜可防锈。被誉为“天下第一剑”

剑通高55.7厘米,宽4.6厘米,柄长8.4厘米,重875克,极其锋利。刻有"钺王鸠浅,自乍用鐱"八字。

杜虎符(战国·秦)

虎作走形。正面突起如浮雕,背面有槽。虎身有错金铭文九行四十字。符是古代朝廷用于传达命令、调动军队的一种特殊凭证。通常作虎形,分为左右两半,右半符留在京师,左半符颁发给屯驻在外的军队。需调兵时,由朝廷使者持右半符前往,军队长官将右半符与左半符验合后,军队即按使者传达的命令行动。此符铸于秦惠文君称王前,掌握在杜地的军事长官手中 。

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

分类:

从功能上分:礼器 乐器 兵器工具 及车马具

秦始皇帝陵铜车马

秦始皇陵的大型陪葬铜车马模型,1980年出土于中国陕西临潼秦始皇陵坟丘西侧。共两乘,一前一后排列。经复原,大小约为真人真马的二分之一。制作年代约在陵墓兴建时期,即公元前221~前210年间。“青铜之冠”的秦之重器。

从用途上的主要分类:食器、水器、酒器、日用杂器四种,其中以食器、酒器为主。

铜爵(商)

凸目面具(商)

虢季子白盘(西周)

螭虺纹匜 春秋晚期

凸目面具(商)

长信宫灯(西汉)

汉代青铜器

中国汉代青铜器,1968年于河北省满城县中山靖王刘胜妻窦绾[wǎn]墓中出土。灯体通高48厘米,重15.85公斤。

长信宫灯设计十分巧妙,宫女一手执灯,另一手袖似在挡风,实为虹管,用以吸收油烟,既防止了空气污染,又有审美价值。此宫灯因曾放置于窦太后(刘胜祖母)的长信宫内而得名,现藏于河北博物院。

马超龙雀

别称马踏飞燕、铜奔马,为东汉青铜器,1969年10月出土于甘肃省武威市雷台汉墓,现藏于甘肃省博物馆。

马超龙雀身高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米,重7.15千克。形象矫健俊美,别具风姿。马昂首嘶鸣,躯干壮实而四肢修长,腿蹄轻捷,三足腾空、飞驰向前,一足踏飞燕。

马超龙雀在1983年10月被国家旅游局确定为中国旅游标志,1986年被定为国宝级文物,2002年1月被列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》。

汉代青铜器

“玉”的发现

旧石器时代;距今300万—1万年前

猿人:

巫山人、元谋人,刮削器、砍砸器。

古人时代:

马坝人、丁村人,有意识的加工

智人时代:

山顶洞人,审美意识得到进一步发展。

新石器时代:距今1万—4000年左右

北方的红山文化(辽河流域)、 龙山文化(黄河中下游地区)。

“玉”的发现

红山文化——猪龙玉雕

红山文化——玉龙

龙山文化——玉人

主要采用圆雕技法,描绘的对象为现实生活中或者神话中的动物,表现为规矩、对称、稳定的造型,带有极强的装饰性。

南方的良渚文化(长江中下游、太湖地区

新石器时代:距今1万—4000年左右

良渚文化——玉璧

主要采用平面浅浮雕与线刻相结合的手法,描绘的对象主要为宗教礼器上的神人像,造型端庄而神圣,带有较强的宗教意味。

玉人

良渚文化——兽面纹玉琮

商代:治玉史上的辉煌时期,出现“俏色”工艺

妇好墓——玉凤

俏色玉,也称巧色玉、巧作玉,它要求玉工利用玉石的天然色泽纹理,施以适合玉材的雕琢,使作品的造型与颜色达到完美的艺术效果。俏色玉是玉石工艺独有的一种表现形式,是中国古代玉雕技艺与艺术的集大成者。

春秋战国:玉雕艺术光辉灿烂。东周王室和各路诸侯,为了各自的利益,都把玉当作自己(君子)的化身。他们佩挂玉饰,以标榜自己是有德的仁人君子。

两汉以后:对玉的审美有了很大变化,治玉技艺有了很大提高,人们特别看重的是玉作为财富的意义,并把它视为可以养生、殓葬尸体防腐之物。

西汉——玉仙人奔马

西汉——金镂玉衣

玉器主要体现的两种不同的审美要求:精雕细琢与大圭不琢

①、追求玲珑剔透的华丽之美,即“精雕细琢”

②、突出天然材质,追求至大至高的朴素之美,即“大圭不琢”

同课章节目录