《阿长与〈山海经〉》课件

图片预览

文档简介

课件35张PPT。课前准备1、课前演讲

2、课本 导学案 练习本 双色笔 激情

3、《长歌行》默写阿长与《山海经》自主学习 骇( ) 掳( ) 震悚( ) 孤孀( )疮疤( )

诘( )问 惧惮( )

粗拙( ) 憎恶( )絮说( ) 惶急( )阿长( )

自主学习 骇(hài) 掳(lǔ) 震悚(sǒng) 孤孀(shuāng)疮疤(chuāng)

诘(jié)问 惧惮(dàn)

粗拙(zhuō) 憎恶(zēng wù)絮说(xù) 惶急(huáng)阿长(cháng)

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。“鲁迅”是他1918年发表我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时所用的笔名。作品有小说集《呐喊》、《彷徨》、历史小说集《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,包括《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》等10篇作品。 散文诗集《野草》,包括《风筝》等24篇作品。 《朝花夕拾》:鲁迅散文集,在《莽原》上发表时题作《旧事重提》,编辑出版时改用现名。《朝花夕拾》各篇以记人为主有三,即《?阿长与〈山海经〉》、《藤野先生》、《范爱农》。《藤野先生》记师恩,《范爱农》记友情,《?阿长与〈山海经〉》则记儿时的保姆。

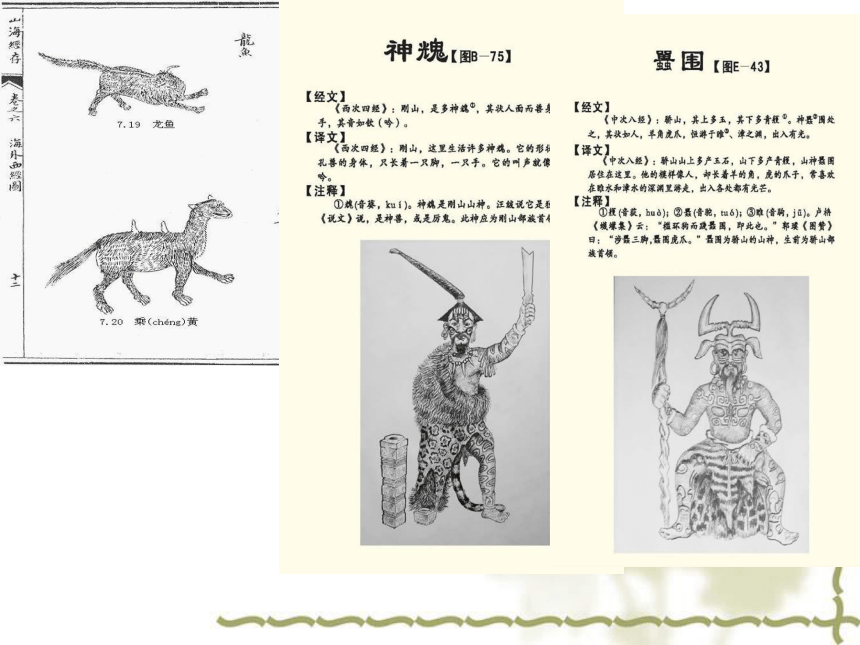

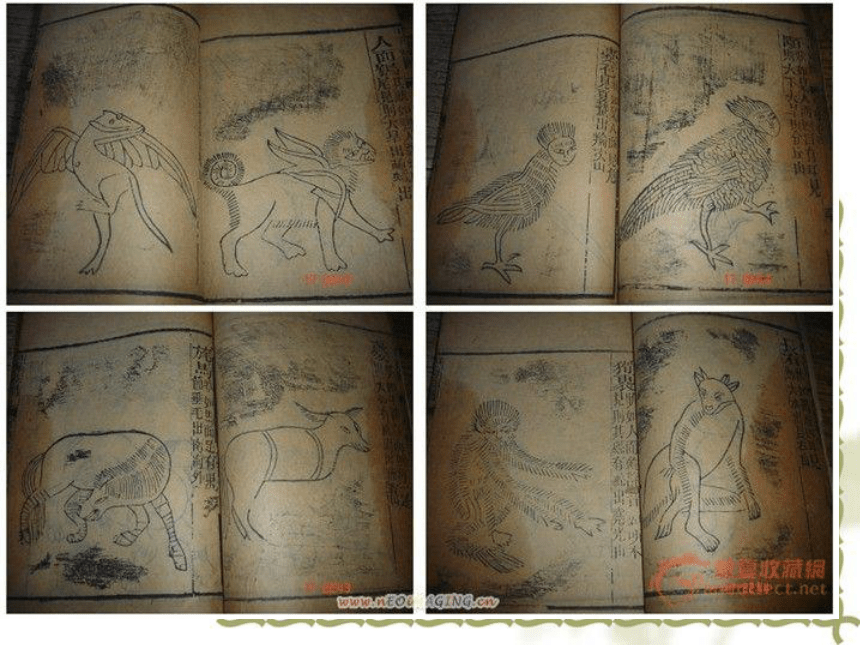

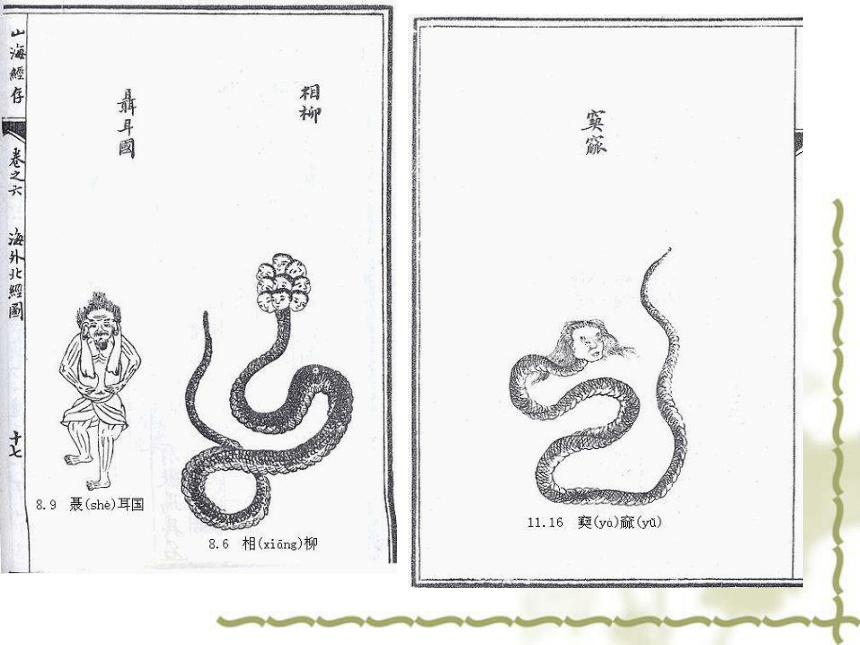

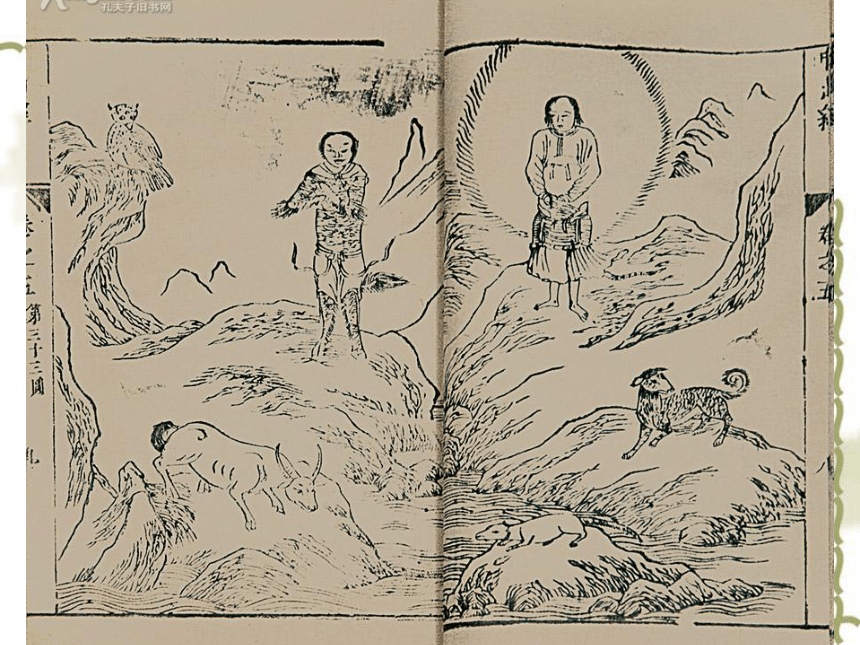

关于《山海经》

《山海经》共十八卷,战国至西汉初年的作品。内容主要是我国民间传说中的地理知识,还保存了不少上古时代流传下来的神话故事。鲁迅称之为“古之巫书”。展示点评展示内容 展示 点评 地点

问题一 9组 8组 前黑板

问题二 7组 6组 前黑板

问题三 5组 4组 后黑板1.喜欢切切察察。

2.不许我走动。

3.睡觉摆大字。

4.懂得许多规矩如元旦吃福橘,还教给我很多道理。

5.给我讲长毛的故事。

6.给我买来《山海经》。

其中“给我买来《山海经》”一事是重点。合作探究1黄胖而矮

没有名字——

喜欢切切察察

睡觉时摆成“大”字

不许我走动懂得许多规矩

还交给我很多道理

给我讲“长毛”的故事

为我买来《山海经》地位低下饶舌多事

不拘小节繁文缛节

淳朴无知热情善良 关心孩子长妈妈合作探究2 作者写阿长,“不虚美”,“不隐恶”,真实的写人,是一种尊重事实、实事求是的态度,而且这样把她的善良仁慈的美同愚昧落后的丑相掺杂,沙里淘金似的让她闪烁出美的光辉,?将阿长这个人物写得更加真实感人。因此本文是写真人实事散文的典范之作。 ①常喜欢切切察察 ②限制我的行动 ③睡觉时挤得我无法翻身

④懂得许多规矩和麻烦的礼节⑤讲长毛的故事⑥谋害“我”的隐鼠⑦为“我”买《山海经》

不大佩服

不耐烦

空前敬意

特别敬意

憎恶怨恨

新的敬意合作探究3 “我”对阿长的感情是怎样变化的?新

的

敬

意完全消失

敬意淡薄敬意

空前的讨

厌

不大佩服不

耐

烦怀念 作者对她的“喜欢切切察察”和“不许我走动”及“睡觉摆大字”是“实在不大佩服”甚至“最讨厌”的。对她的烦琐的规矩和很多道理也觉得“非常麻烦”;而后对她讲的“长毛故事”却产生“空前的敬意”,但很明显这并不是真正崇敬和敬爱的心意,因为“这种敬意”,后来竟“淡薄起来”,甚至“完全消失”。最后她买来《山海经》时,作者产生了“新的敬意”,这才是真正的崇敬和敬爱,才是发自内心的、?深切的、永久的敬意,因为作者说:书的模样,到现在还在眼前。这样才有作者后来的真挚的感激、?怀念之情,所以最后作者发出一声深沉的祝福:仁厚黑暗的地母啊,愿在你怀里永安她的魂灵! 读懂阿长:——透视鲁迅眼中的阿长儿时的鲁迅

四十五岁的鲁迅 初识阿长:可怜、可悲、可爱、

可恨、可笑、可敬…… 长妈妈——

鲁迅 的精神的乳母 仁厚黑暗的地母呵,

愿在你怀里永安她的魂灵! 总观全文,作者先是“不大佩服”,后来发生“新的敬意”,到最后发出深沉的祝福。作者用了先抑?后扬的表现手法来刻画阿长这一封建社会的普通劳动妇女形象,刻画出了一个很不幸而又热望一生平安的劳动妇女,她没有文化、粗俗、好事,而又心地善良、热心帮助孩子解决疑难,抒发了自己对长妈妈的尊敬、感激和思念之情及深深的怀念。小 结 第二课时新的敬意热爱关心

孩子为“我”买

《山海经》特别的敬意无知、淳朴讲“长毛”

的故事不耐烦善良真诚令人厌烦

的规矩粗俗、

不拘小节摆成“大”字

的睡相先

抑

后

扬不大佩服饶舌多事切切察察

的毛病写作手法“我”的感情变化人物性格事写法:先抑后扬。

“抑”的事件:

①喜欢切切察察。

②不许我走动。

③睡觉摆大字。

④懂得许多规矩,教给我很多道理。⑤讲“长毛”的故事?。

“扬”的事件:买《山海经》。 先抑后扬:

这种写法可以使文章有层次,收到跌宕起伏的艺术效果。使描写的人物形象给人意外的惊喜和惊叹,起到出乎意外的效果,使人物形象更加真实可感,鲜明突出。

鲁迅的《阿长与山海经》。鲁迅饱含深情的追忆了阿长,表达了对阿长这位普通劳动妇女的真挚怀念之情。但文章开头首先写的却是阿长种种让人“讨厌”甚至“憎恶”的行为,文章“抑”至极点。随后便写到了阿长的好处,尤其是给“我”买来了“我”念念不忘的带图的《山海经》,“别人不肯做,或不能做的事,她却能做得很成功。”“这又使我发生了新的敬意了”,对她的怨恨,也“从此完全消灭了”。这种先抑后扬的写法,既符合对一个人的认识过程,又使对阿长的追忆显得真实、可信,更能使阿长这个普通人的形象更加丰满,避免了人物简单化、绝对化,给读者留下了深刻、难忘的印象。这种“先抑后扬”的写法很值得我们参考学习。

比如,在日常生活当中,人们也会对某个人或某件事的看法有一个过程,开始往往了解不够全面,或许会产生错觉和误解。但随着对这一人或一事的接触与了解,就会改变看法,纠正错误,这就很自然地运用到这种方法,使写出来的文章更接近现实,更有真情实感。小结 1.写作中采用欲扬先抑的写法,在对比中刻画人物形象。

2.阿长对孩子倾注一片心血。前半部分虽然用的是抑笔,但说的是儿时的心理,其实阿长对孩子的关爱是前后一致的,并非平时不好,惟独买《山海经》算是做了一件好事。阿长对孩子的关爱,就她的本意来说,是要孩子干净、安全,有教养,她总是为孩子操心。“烦琐”正说明她悉心教养。当然她不懂儿童心理,许多做法违拗儿童心理,使孩子感觉讨厌、麻烦。想方设法买来了《山海经》,这部书成了鲁迅“最初得到,最为心爱的宝书”。鲁迅是一辈子跟书打交道的大文学家,而第一部宝书是阿长给买的,阿长之值得鲁迅纪念是理所当然的

(1)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?这种想法表现了“我”的什么心理?

我”想“她并非学者,说了也无益”。之所以这样想,是因为阿长不识字,没文化,既不知道《山海经》是怎样的一部书,更何况她一向似乎并不善于关心“我”,因此她也不会理解“我”渴望得到《山海经》的心情。这表明“我”对阿长心存隔膜乃至轻视。合作探究(2)当阿长说“哥儿,有画儿的‘三哼经’我给你买来了”,“我”有什么反应?表现出怎样的心情?

当阿长买来《山海经》时,我的反应是:“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”,“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。”真可谓又惊又喜,感激不尽。(3)“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”?为什么会产生“新的敬意”?为什么说“她确有伟大的神力”?

因为这件事“别人不肯做”,谁也没有阿长那样知“我”心,谁也没有阿长那么热心;别人也“不能做”,有画的《山海经》很难找,要跑多少路,打听多少地方,谁能像阿长这么给“我”操心费事,况且阿长不识字,居然买来了。所以说,阿长“确有伟大的神力”。主题 作者通过忆述儿时与保姆长妈妈相处的情景,刻画出了一个真实、生动、鲜活的普通劳动妇女——长妈妈的形象。她饶舌多事、不拘小节,有许多繁文缛节,但为人诚恳、热情、乐于助人,有着淳朴、宽厚、善良、仁慈的美德。通过写阿长寻购、赠送给“我”渴求已久的绘图《山海经》,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激和思念之情。

带露折花,色香自然要好得多,但是我不能够。便是现在心目中的离奇和芜杂,我也还不能使他即刻幻化,转成离奇和芜杂的文章。或者,他日仰看流云时,会在我的眼前一闪烁罢。

——《朝花夕拾-小引》

2、课本 导学案 练习本 双色笔 激情

3、《长歌行》默写阿长与《山海经》自主学习 骇( ) 掳( ) 震悚( ) 孤孀( )疮疤( )

诘( )问 惧惮( )

粗拙( ) 憎恶( )絮说( ) 惶急( )阿长( )

自主学习 骇(hài) 掳(lǔ) 震悚(sǒng) 孤孀(shuāng)疮疤(chuāng)

诘(jié)问 惧惮(dàn)

粗拙(zhuō) 憎恶(zēng wù)絮说(xù) 惶急(huáng)阿长(cháng)

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。“鲁迅”是他1918年发表我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时所用的笔名。作品有小说集《呐喊》、《彷徨》、历史小说集《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,包括《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》等10篇作品。 散文诗集《野草》,包括《风筝》等24篇作品。 《朝花夕拾》:鲁迅散文集,在《莽原》上发表时题作《旧事重提》,编辑出版时改用现名。《朝花夕拾》各篇以记人为主有三,即《?阿长与〈山海经〉》、《藤野先生》、《范爱农》。《藤野先生》记师恩,《范爱农》记友情,《?阿长与〈山海经〉》则记儿时的保姆。

关于《山海经》

《山海经》共十八卷,战国至西汉初年的作品。内容主要是我国民间传说中的地理知识,还保存了不少上古时代流传下来的神话故事。鲁迅称之为“古之巫书”。展示点评展示内容 展示 点评 地点

问题一 9组 8组 前黑板

问题二 7组 6组 前黑板

问题三 5组 4组 后黑板1.喜欢切切察察。

2.不许我走动。

3.睡觉摆大字。

4.懂得许多规矩如元旦吃福橘,还教给我很多道理。

5.给我讲长毛的故事。

6.给我买来《山海经》。

其中“给我买来《山海经》”一事是重点。合作探究1黄胖而矮

没有名字——

喜欢切切察察

睡觉时摆成“大”字

不许我走动懂得许多规矩

还交给我很多道理

给我讲“长毛”的故事

为我买来《山海经》地位低下饶舌多事

不拘小节繁文缛节

淳朴无知热情善良 关心孩子长妈妈合作探究2 作者写阿长,“不虚美”,“不隐恶”,真实的写人,是一种尊重事实、实事求是的态度,而且这样把她的善良仁慈的美同愚昧落后的丑相掺杂,沙里淘金似的让她闪烁出美的光辉,?将阿长这个人物写得更加真实感人。因此本文是写真人实事散文的典范之作。 ①常喜欢切切察察 ②限制我的行动 ③睡觉时挤得我无法翻身

④懂得许多规矩和麻烦的礼节⑤讲长毛的故事⑥谋害“我”的隐鼠⑦为“我”买《山海经》

不大佩服

不耐烦

空前敬意

特别敬意

憎恶怨恨

新的敬意合作探究3 “我”对阿长的感情是怎样变化的?新

的

敬

意完全消失

敬意淡薄敬意

空前的讨

厌

不大佩服不

耐

烦怀念 作者对她的“喜欢切切察察”和“不许我走动”及“睡觉摆大字”是“实在不大佩服”甚至“最讨厌”的。对她的烦琐的规矩和很多道理也觉得“非常麻烦”;而后对她讲的“长毛故事”却产生“空前的敬意”,但很明显这并不是真正崇敬和敬爱的心意,因为“这种敬意”,后来竟“淡薄起来”,甚至“完全消失”。最后她买来《山海经》时,作者产生了“新的敬意”,这才是真正的崇敬和敬爱,才是发自内心的、?深切的、永久的敬意,因为作者说:书的模样,到现在还在眼前。这样才有作者后来的真挚的感激、?怀念之情,所以最后作者发出一声深沉的祝福:仁厚黑暗的地母啊,愿在你怀里永安她的魂灵! 读懂阿长:——透视鲁迅眼中的阿长儿时的鲁迅

四十五岁的鲁迅 初识阿长:可怜、可悲、可爱、

可恨、可笑、可敬…… 长妈妈——

鲁迅 的精神的乳母 仁厚黑暗的地母呵,

愿在你怀里永安她的魂灵! 总观全文,作者先是“不大佩服”,后来发生“新的敬意”,到最后发出深沉的祝福。作者用了先抑?后扬的表现手法来刻画阿长这一封建社会的普通劳动妇女形象,刻画出了一个很不幸而又热望一生平安的劳动妇女,她没有文化、粗俗、好事,而又心地善良、热心帮助孩子解决疑难,抒发了自己对长妈妈的尊敬、感激和思念之情及深深的怀念。小 结 第二课时新的敬意热爱关心

孩子为“我”买

《山海经》特别的敬意无知、淳朴讲“长毛”

的故事不耐烦善良真诚令人厌烦

的规矩粗俗、

不拘小节摆成“大”字

的睡相先

抑

后

扬不大佩服饶舌多事切切察察

的毛病写作手法“我”的感情变化人物性格事写法:先抑后扬。

“抑”的事件:

①喜欢切切察察。

②不许我走动。

③睡觉摆大字。

④懂得许多规矩,教给我很多道理。⑤讲“长毛”的故事?。

“扬”的事件:买《山海经》。 先抑后扬:

这种写法可以使文章有层次,收到跌宕起伏的艺术效果。使描写的人物形象给人意外的惊喜和惊叹,起到出乎意外的效果,使人物形象更加真实可感,鲜明突出。

鲁迅的《阿长与山海经》。鲁迅饱含深情的追忆了阿长,表达了对阿长这位普通劳动妇女的真挚怀念之情。但文章开头首先写的却是阿长种种让人“讨厌”甚至“憎恶”的行为,文章“抑”至极点。随后便写到了阿长的好处,尤其是给“我”买来了“我”念念不忘的带图的《山海经》,“别人不肯做,或不能做的事,她却能做得很成功。”“这又使我发生了新的敬意了”,对她的怨恨,也“从此完全消灭了”。这种先抑后扬的写法,既符合对一个人的认识过程,又使对阿长的追忆显得真实、可信,更能使阿长这个普通人的形象更加丰满,避免了人物简单化、绝对化,给读者留下了深刻、难忘的印象。这种“先抑后扬”的写法很值得我们参考学习。

比如,在日常生活当中,人们也会对某个人或某件事的看法有一个过程,开始往往了解不够全面,或许会产生错觉和误解。但随着对这一人或一事的接触与了解,就会改变看法,纠正错误,这就很自然地运用到这种方法,使写出来的文章更接近现实,更有真情实感。小结 1.写作中采用欲扬先抑的写法,在对比中刻画人物形象。

2.阿长对孩子倾注一片心血。前半部分虽然用的是抑笔,但说的是儿时的心理,其实阿长对孩子的关爱是前后一致的,并非平时不好,惟独买《山海经》算是做了一件好事。阿长对孩子的关爱,就她的本意来说,是要孩子干净、安全,有教养,她总是为孩子操心。“烦琐”正说明她悉心教养。当然她不懂儿童心理,许多做法违拗儿童心理,使孩子感觉讨厌、麻烦。想方设法买来了《山海经》,这部书成了鲁迅“最初得到,最为心爱的宝书”。鲁迅是一辈子跟书打交道的大文学家,而第一部宝书是阿长给买的,阿长之值得鲁迅纪念是理所当然的

(1)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?这种想法表现了“我”的什么心理?

我”想“她并非学者,说了也无益”。之所以这样想,是因为阿长不识字,没文化,既不知道《山海经》是怎样的一部书,更何况她一向似乎并不善于关心“我”,因此她也不会理解“我”渴望得到《山海经》的心情。这表明“我”对阿长心存隔膜乃至轻视。合作探究(2)当阿长说“哥儿,有画儿的‘三哼经’我给你买来了”,“我”有什么反应?表现出怎样的心情?

当阿长买来《山海经》时,我的反应是:“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”,“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。”真可谓又惊又喜,感激不尽。(3)“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”?为什么会产生“新的敬意”?为什么说“她确有伟大的神力”?

因为这件事“别人不肯做”,谁也没有阿长那样知“我”心,谁也没有阿长那么热心;别人也“不能做”,有画的《山海经》很难找,要跑多少路,打听多少地方,谁能像阿长这么给“我”操心费事,况且阿长不识字,居然买来了。所以说,阿长“确有伟大的神力”。主题 作者通过忆述儿时与保姆长妈妈相处的情景,刻画出了一个真实、生动、鲜活的普通劳动妇女——长妈妈的形象。她饶舌多事、不拘小节,有许多繁文缛节,但为人诚恳、热情、乐于助人,有着淳朴、宽厚、善良、仁慈的美德。通过写阿长寻购、赠送给“我”渴求已久的绘图《山海经》,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激和思念之情。

带露折花,色香自然要好得多,但是我不能够。便是现在心目中的离奇和芜杂,我也还不能使他即刻幻化,转成离奇和芜杂的文章。或者,他日仰看流云时,会在我的眼前一闪烁罢。

——《朝花夕拾-小引》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》