【统编好课堂·课件】第1课 中华文明的起源与早期国家(30PPT)

文档属性

| 名称 | 【统编好课堂·课件】第1课 中华文明的起源与早期国家(30PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 36.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-19 14:36:23 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

中外历史纲要·上册

中华文明的起源与

早期国家

第1课

知道中国境内代表性的早期人类与文化遗存,并掌握其分布特点;

理解中华文明的起源特点——多元一体;

掌握商周时期的政治制度,并能归纳理解早期国家的特征。

学习目标

LEARNING OBJECTIVES

现代汉语中用“文明”来翻译英文中的civilization一词,通常是指人类社会的进步状态,与所谓“蒙昧”和“野蛮”相对而言。……现今史学界一般把“文明”一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。

——赵剑峰、苏峰、何成刚:《历史课标解析与史料研习》

判断文明最主要的标志是国家

01

石器时代

早期人类与文化遗存

知识梳理

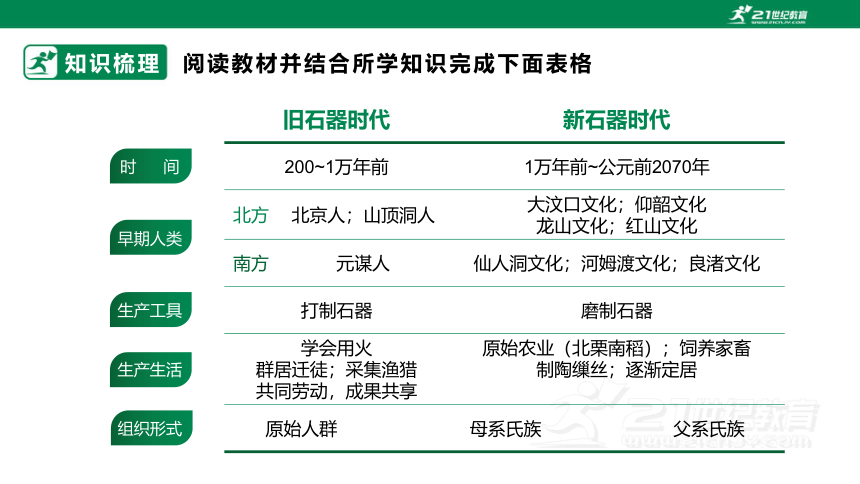

阅读教材并结合所学知识完成下面表格

旧石器时代 新石器时代

时 间 200~1万年前 1万年前~公元前2070年

早期人类 北方 北京人;山顶洞人 大汶口文化;仰韶文化 龙山文化;红山文化

南方 元谋人 仙人洞文化;河姆渡文化;良渚文化

生产工具 打制石器 磨制石器

生产生活 学会用火 群居迁徒;采集渔猎 共同劳动,成果共享 原始农业(北栗南稻);饲养家畜 制陶缫丝;逐渐定居

组织形式 原始人群 母系氏族 父系氏族

打制石器

粗糙不规则

光滑规则

磨制石器

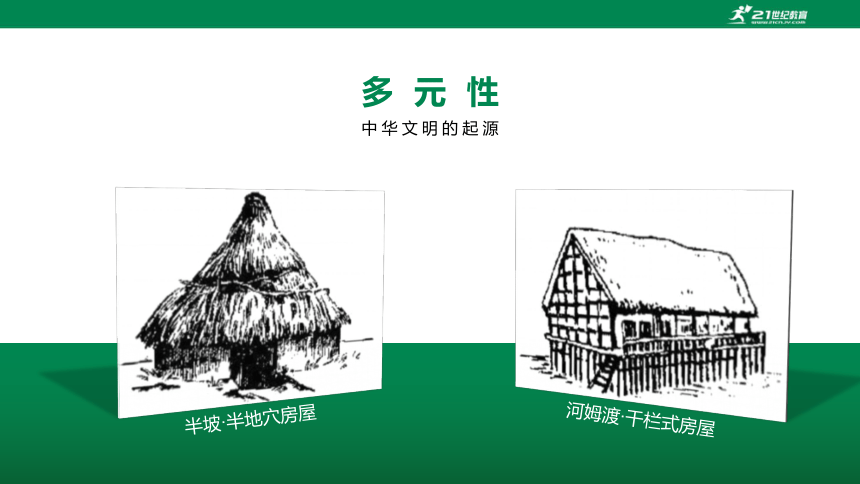

半坡·半地穴房屋

河姆渡·干栏式房屋

多元性

中华文明的起源

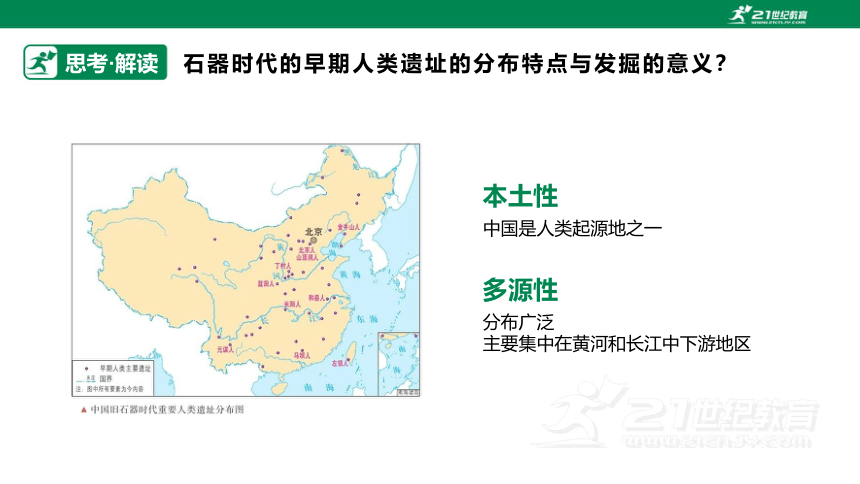

思考·解读

石器时代的早期人类遗址的分布特点与发掘的意义?

本土性

中国是人类起源地之一

多源性

分布广泛

主要集中在黄河和长江中下游地区

新石器时代文化遗存的分布特点

统一性

以中原地区为核心,黄河、长江流域为主体,结合周边地区文化而形成的一个有机整体 。

中原文化的中心地位,既有地理位置方面的原因,也有文化传统方面的。黄河、长江流域因为自然环境优越,又紧靠中原周围,文化发展水平甚高,成为整个中华文明的主体;周围地区虽然文明化进程稍迟,但各具特色,同黄河长江流域乃至中原地区的文化紧密结合在一起,构成一个超稳定的整体。

思考·解读

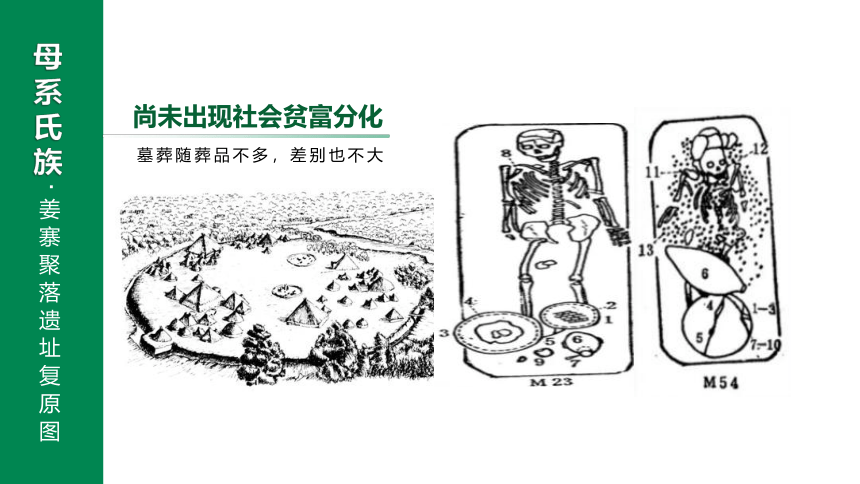

母系氏族·姜寨聚落遗址复原图

尚未出现社会贫富分化

墓葬随葬品不多,差别也不大

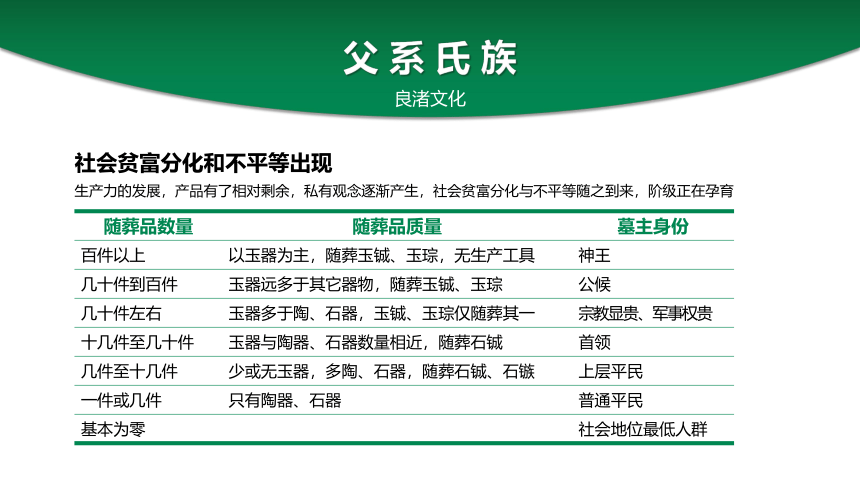

父系氏族

良渚文化

随葬品数量 随葬品质量 墓主身份

百件以上 以玉器为主,随葬玉铖、玉琮,无生产工具 神王

几十件到百件 玉器远多于其它器物,随葬玉铖、玉琮 公候

几十件左右 玉器多于陶、石器,玉铖、玉琮仅随葬其一 宗教显贵、军事权贵

十几件至几十件 玉器与陶器、石器数量相近,随葬石铖 首领

几件至十几件 少或无玉器,多陶、石器,随葬石铖、石镞 上层平民

一件或几件 只有陶器、石器 普通平民

基本为零 社会地位最低人群

社会贫富分化和不平等出现

生产力的发展,产品有了相对剩余,私有观念逐渐产生,社会贫富分化与不平等随之到来,阶级正在孕育

多元一体

Characteristics of the origin of Chinese civilization

本土性

多源性

统一性

中国境内早期人类遗址的发现,说明中华文明是源于本土的,不是外来文明

石器时代早期人类与文化遗存分遍布大江南北,分布广泛,说明中华文明起源的多源性特征

中华文明的起源,虽具有多源性,各具特色,但是以中原文化为核心,以黄河、长江中下游为主体的有机整体

02

从部落到国家

涿(zhuō)鹿之战

距今大约4600年前,黄帝部族联合炎帝部族,与蚩尤所进行的一场大战。“战争”的目的是双方争夺适于牧放和浅耕的中原地带。交战地点一说在河北涿鹿县,一说在洛阳盆地之内。

私有制、社会贫富分化、阶级产生与国家出现的关系

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 8

STEP 7

STEP 6

STEP 5

生产力发展

产品剩余

私有制产生

社会贫富分化

阶级产生

矛盾冲突

公共权力

早期国家

阶级社会的出现,是生产力发展的结果,是人类社会的进步

城的出现

礼制的初步形成

阶级的产生

良渚古城

牛河梁女神庙

牛河梁墓葬

国家的初始形态

夏朝

中国第一个奴隶制国家

公元前2070年~公元前1600年

王位世袭制

标准:血缘

方式:兄终弟及

影响:标志“家天下”的开始

03

商与西周

知识梳理

阅读教材并结合所学知识完成下面表格

商朝 西周

时 间 公元前1600~前1046年 公元前1046~前771年

政治制度 内外服制 分封制;宗法制;礼乐制度

经济生活 农业 石器锄耕,少量青铜农具,集体劳作;井田制

手工业 冶铜技术高超,能冶铸大型青铜器

商业 工商食官,初步发展

文化 甲骨文;敬天保民思想

思考·解读

分封制

对象

王族 功臣 先代贵族

特点

以王族为主体;

思考·解读

分封制

天子

诸侯

卿大夫

士

对象

王族 功臣 先代贵族

特点

以王族为主体;层层分封;等级森严

权利与义务

镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋、朝觐述职

设置官员、建立武装、征派赋役、再分封

评价

加强了中央对地方的控制,巩固了西周统治

不利于中央集权,易形成地方割据

从商代内外服制度到西周分封制,中央与地方关系发生怎样的变化?

思考·解读

内服

外服

天子

诸侯

卿大夫

士

在内外服制度下,商朝的国家结构是比较松散的,我们一般称之为方国联盟,商王和各邦伯诸侯之间虽是政治隶属关系,但联系并不紧密,各方国依旧保持着自己的风俗习惯,受到商文化的影响并不算深刻。

松散的同盟

“天下共主”的局面

形成了对周王室的众星拱月格局,巩固了西周的统治,稳定统治秩序,还扩大了西周的疆域,促进了西周社会的进步,也推动了民族交融和文化交流

思考·解读

宗法制

天子

诸侯

卿大夫

士

特点

家国同构;兄弟相宗

评价

维护了分封制形成的统治秩序

保证了贵族集团在政治上的垄断地位

周天子的继承人?

大儿子——夫人所生

二儿子——王后所生

三女儿(最聪明)——王后所生

四儿子(最疼爱)——王后所生

核心内容

嫡长子继承制

立嫡以长不以贤

立子以贵不以长

思考·解读

早期国家的特点有哪些?

神权与王权相结合

以血缘关系为纽带维系政治权力

最高执政集团尚未实现权力的高度集中

维

思

导

图

练一练

周王室通过分封将土地划分给诸侯,诸侯拥有分封土地的资源和收益,也需向周王室进贡。分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密。这说明分封制( )

A.实现了王权的至高无上 B.确立了“家天下”的统治

C.对地方直接行使管理权 D.形成了“天下共主”的格局

根据材料“分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密”,D项正确;根据所学知识,先秦制度尚未实现中央集权,排除A项;大禹的儿子启夺得王位,确立“家天下的统治,排除B项;秦朝郡县制的普遍推行,对地方直接行使管理权,排除C项。故选D项。

D

练一练

周公平定三监之乱后,调整分封策略,并采取了新办法安置旧殷势力。如卫康叔受封于殷都旧地,他领有的七个殷人氏族大多是原住民;鲁侯伯禽领有的六个殷人氏族,则是随伯禽受封迁过去的。这反映了分封制

A.结合地缘与血缘加强国家管理 B.巩固了贵族的世袭特权

C.实现了天子对地方的直接控制 D.重视对边远地区的开发

根据材料内容可知,周公采取新办法安置旧殷势力,分封同姓诸侯去管理殷人氏族,把一部分殷人迁出去以便控制,即结合地缘与血缘加强国家管理,A项正确;材料强调采取新办法安置旧殷商势力,而不是巩固贵族的世袭特权,B项错误;分封制下天子对地方是间接控制,C项错误;材料不涉及对边远地区的开发,D项错误。

A

练一练

《中国人史纲》中说:“封建制度最重要的问题是权力的继承... ... 但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座, 或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。必须有适当的方法解决,才能保持国家和家族的完整。”西周时“适当的方法”是指

A.分封制 B.世官制 C.禅让制 D.宗法制

材料说明了王位继承直接影响国家政治能否正常运行,西周时期王位继承实行嫡长子继承制,它是宗法制的核心内容,D正确;A与王位继承并无直接关系,排除;世官制是选官制度,而非王位继承制度,排除B项;禅让制是原始社会民主选举部落首领的制度,不符合题意,排除C项。故选D项。

D

练一练

西周通过“大宗百世不迁,小宗五世则迁”这一规定,为家族组织内部的血缘亲属关系划定了限界,把五服以外的小宗排除在家族组织之外。由此可知,西周的这一规定

A.避免了宗族内部的冲突 B.有利于消除诸侯割据的威胁

C.巩固了宗主的特有权力 D.旨在维护统治集团内部稳定

结合所学知识可知,“大宗百世不迁,小宗五世则迁’目的是防止小宗势力扩大,影响大宗的特权, C项正确;“避免”说法绝对,排除A项;“消除”说法不符合史实,排除B项;D项是嫡长子继承制的影响,排除D项。故选C项。

C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

中外历史纲要·上册

中华文明的起源与

早期国家

第1课

知道中国境内代表性的早期人类与文化遗存,并掌握其分布特点;

理解中华文明的起源特点——多元一体;

掌握商周时期的政治制度,并能归纳理解早期国家的特征。

学习目标

LEARNING OBJECTIVES

现代汉语中用“文明”来翻译英文中的civilization一词,通常是指人类社会的进步状态,与所谓“蒙昧”和“野蛮”相对而言。……现今史学界一般把“文明”一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。

——赵剑峰、苏峰、何成刚:《历史课标解析与史料研习》

判断文明最主要的标志是国家

01

石器时代

早期人类与文化遗存

知识梳理

阅读教材并结合所学知识完成下面表格

旧石器时代 新石器时代

时 间 200~1万年前 1万年前~公元前2070年

早期人类 北方 北京人;山顶洞人 大汶口文化;仰韶文化 龙山文化;红山文化

南方 元谋人 仙人洞文化;河姆渡文化;良渚文化

生产工具 打制石器 磨制石器

生产生活 学会用火 群居迁徒;采集渔猎 共同劳动,成果共享 原始农业(北栗南稻);饲养家畜 制陶缫丝;逐渐定居

组织形式 原始人群 母系氏族 父系氏族

打制石器

粗糙不规则

光滑规则

磨制石器

半坡·半地穴房屋

河姆渡·干栏式房屋

多元性

中华文明的起源

思考·解读

石器时代的早期人类遗址的分布特点与发掘的意义?

本土性

中国是人类起源地之一

多源性

分布广泛

主要集中在黄河和长江中下游地区

新石器时代文化遗存的分布特点

统一性

以中原地区为核心,黄河、长江流域为主体,结合周边地区文化而形成的一个有机整体 。

中原文化的中心地位,既有地理位置方面的原因,也有文化传统方面的。黄河、长江流域因为自然环境优越,又紧靠中原周围,文化发展水平甚高,成为整个中华文明的主体;周围地区虽然文明化进程稍迟,但各具特色,同黄河长江流域乃至中原地区的文化紧密结合在一起,构成一个超稳定的整体。

思考·解读

母系氏族·姜寨聚落遗址复原图

尚未出现社会贫富分化

墓葬随葬品不多,差别也不大

父系氏族

良渚文化

随葬品数量 随葬品质量 墓主身份

百件以上 以玉器为主,随葬玉铖、玉琮,无生产工具 神王

几十件到百件 玉器远多于其它器物,随葬玉铖、玉琮 公候

几十件左右 玉器多于陶、石器,玉铖、玉琮仅随葬其一 宗教显贵、军事权贵

十几件至几十件 玉器与陶器、石器数量相近,随葬石铖 首领

几件至十几件 少或无玉器,多陶、石器,随葬石铖、石镞 上层平民

一件或几件 只有陶器、石器 普通平民

基本为零 社会地位最低人群

社会贫富分化和不平等出现

生产力的发展,产品有了相对剩余,私有观念逐渐产生,社会贫富分化与不平等随之到来,阶级正在孕育

多元一体

Characteristics of the origin of Chinese civilization

本土性

多源性

统一性

中国境内早期人类遗址的发现,说明中华文明是源于本土的,不是外来文明

石器时代早期人类与文化遗存分遍布大江南北,分布广泛,说明中华文明起源的多源性特征

中华文明的起源,虽具有多源性,各具特色,但是以中原文化为核心,以黄河、长江中下游为主体的有机整体

02

从部落到国家

涿(zhuō)鹿之战

距今大约4600年前,黄帝部族联合炎帝部族,与蚩尤所进行的一场大战。“战争”的目的是双方争夺适于牧放和浅耕的中原地带。交战地点一说在河北涿鹿县,一说在洛阳盆地之内。

私有制、社会贫富分化、阶级产生与国家出现的关系

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 8

STEP 7

STEP 6

STEP 5

生产力发展

产品剩余

私有制产生

社会贫富分化

阶级产生

矛盾冲突

公共权力

早期国家

阶级社会的出现,是生产力发展的结果,是人类社会的进步

城的出现

礼制的初步形成

阶级的产生

良渚古城

牛河梁女神庙

牛河梁墓葬

国家的初始形态

夏朝

中国第一个奴隶制国家

公元前2070年~公元前1600年

王位世袭制

标准:血缘

方式:兄终弟及

影响:标志“家天下”的开始

03

商与西周

知识梳理

阅读教材并结合所学知识完成下面表格

商朝 西周

时 间 公元前1600~前1046年 公元前1046~前771年

政治制度 内外服制 分封制;宗法制;礼乐制度

经济生活 农业 石器锄耕,少量青铜农具,集体劳作;井田制

手工业 冶铜技术高超,能冶铸大型青铜器

商业 工商食官,初步发展

文化 甲骨文;敬天保民思想

思考·解读

分封制

对象

王族 功臣 先代贵族

特点

以王族为主体;

思考·解读

分封制

天子

诸侯

卿大夫

士

对象

王族 功臣 先代贵族

特点

以王族为主体;层层分封;等级森严

权利与义务

镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋、朝觐述职

设置官员、建立武装、征派赋役、再分封

评价

加强了中央对地方的控制,巩固了西周统治

不利于中央集权,易形成地方割据

从商代内外服制度到西周分封制,中央与地方关系发生怎样的变化?

思考·解读

内服

外服

天子

诸侯

卿大夫

士

在内外服制度下,商朝的国家结构是比较松散的,我们一般称之为方国联盟,商王和各邦伯诸侯之间虽是政治隶属关系,但联系并不紧密,各方国依旧保持着自己的风俗习惯,受到商文化的影响并不算深刻。

松散的同盟

“天下共主”的局面

形成了对周王室的众星拱月格局,巩固了西周的统治,稳定统治秩序,还扩大了西周的疆域,促进了西周社会的进步,也推动了民族交融和文化交流

思考·解读

宗法制

天子

诸侯

卿大夫

士

特点

家国同构;兄弟相宗

评价

维护了分封制形成的统治秩序

保证了贵族集团在政治上的垄断地位

周天子的继承人?

大儿子——夫人所生

二儿子——王后所生

三女儿(最聪明)——王后所生

四儿子(最疼爱)——王后所生

核心内容

嫡长子继承制

立嫡以长不以贤

立子以贵不以长

思考·解读

早期国家的特点有哪些?

神权与王权相结合

以血缘关系为纽带维系政治权力

最高执政集团尚未实现权力的高度集中

维

思

导

图

练一练

周王室通过分封将土地划分给诸侯,诸侯拥有分封土地的资源和收益,也需向周王室进贡。分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密。这说明分封制( )

A.实现了王权的至高无上 B.确立了“家天下”的统治

C.对地方直接行使管理权 D.形成了“天下共主”的格局

根据材料“分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密”,D项正确;根据所学知识,先秦制度尚未实现中央集权,排除A项;大禹的儿子启夺得王位,确立“家天下的统治,排除B项;秦朝郡县制的普遍推行,对地方直接行使管理权,排除C项。故选D项。

D

练一练

周公平定三监之乱后,调整分封策略,并采取了新办法安置旧殷势力。如卫康叔受封于殷都旧地,他领有的七个殷人氏族大多是原住民;鲁侯伯禽领有的六个殷人氏族,则是随伯禽受封迁过去的。这反映了分封制

A.结合地缘与血缘加强国家管理 B.巩固了贵族的世袭特权

C.实现了天子对地方的直接控制 D.重视对边远地区的开发

根据材料内容可知,周公采取新办法安置旧殷势力,分封同姓诸侯去管理殷人氏族,把一部分殷人迁出去以便控制,即结合地缘与血缘加强国家管理,A项正确;材料强调采取新办法安置旧殷商势力,而不是巩固贵族的世袭特权,B项错误;分封制下天子对地方是间接控制,C项错误;材料不涉及对边远地区的开发,D项错误。

A

练一练

《中国人史纲》中说:“封建制度最重要的问题是权力的继承... ... 但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座, 或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。必须有适当的方法解决,才能保持国家和家族的完整。”西周时“适当的方法”是指

A.分封制 B.世官制 C.禅让制 D.宗法制

材料说明了王位继承直接影响国家政治能否正常运行,西周时期王位继承实行嫡长子继承制,它是宗法制的核心内容,D正确;A与王位继承并无直接关系,排除;世官制是选官制度,而非王位继承制度,排除B项;禅让制是原始社会民主选举部落首领的制度,不符合题意,排除C项。故选D项。

D

练一练

西周通过“大宗百世不迁,小宗五世则迁”这一规定,为家族组织内部的血缘亲属关系划定了限界,把五服以外的小宗排除在家族组织之外。由此可知,西周的这一规定

A.避免了宗族内部的冲突 B.有利于消除诸侯割据的威胁

C.巩固了宗主的特有权力 D.旨在维护统治集团内部稳定

结合所学知识可知,“大宗百世不迁,小宗五世则迁’目的是防止小宗势力扩大,影响大宗的特权, C项正确;“避免”说法绝对,排除A项;“消除”说法不符合史实,排除B项;D项是嫡长子继承制的影响,排除D项。故选C项。

C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进