高中历史选择性必修1测试卷 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 学生版+教师版

文档属性

| 名称 | 高中历史选择性必修1测试卷 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 学生版+教师版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-19 14:39:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高中历史《选择性必修1》同步测试卷(学生版+教师版)

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

A:学生版(模拟试题+答案解析)

【模拟测试】

单项选择题

1.[天津和平2022三模]1901年,清政府谕令自1902年起各省科举要考试能够解说四书五经和论述中国历史、政治及西学政治、艺学的“策论”,废除八股文章;将各省、府、州县的书院改设大、中、小学堂,学生毕业后可以取得功名;选派留学生出国留学,毕业后分别赏给进士、举人出身。这反映了当时

A.教育近代化开始起步 B.“思想自由、兼容并包”的教育方针

C.科举制度宣告终结 D.中国教育呈现新旧并存的发展特征

2.[湖南隆回2022考前押题]1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

3.[浙江丽水高中发展共同体2022返校考]1898年,清朝礼部颁布的乡会试章程中规定:著照所拟,乡会试仍定为三场,第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门文艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。……礼部即通行各省一体遵照。以上材料说明清政府

A.改变了选拔人才的方式 B.废除了八股取士制度

C.建立了近代中国文官制度 D.变革了科举考试的内容

4.[浙江杭州2022期末]1901年清朝颁布《学堂选举鼓励章程》规定:凡由学堂考试合格毕业生,均给予贡生、举人、进士出身,殿试后“酌加擢用,优予官阶”。这一章程的颁布

A.推动选官制度向近代化方向变革

B.标志着学堂选官制度正式开始设立

C.实现了中国选官制度的根本转型

D.确立了科举制废除以后的选官方式

5.[山西晋中2022期末]1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。该规定

A.废除了延续1000多年的科举制度 B.推动中国教育和选官制度的近代化

C.旨在培养推行维新变法的新式人才 D.奠定近代中国文官制度的理论基础

6.[黑龙江大兴安地区2023开学考]1905年,清政府宣布废科举。革命派几乎不注意此事,改良派反应也不热烈,甚至保守派都未表现出太多不满,农村地区的下层读书人虽然悲愤,却也无可奈何。这反映出当时

A.传统价值观念崩溃 B.公民意识尚未觉醒

C.新式教育体系成型 D.社会矛盾尖锐复杂

7.[江苏盐城2022期末]1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请, 诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复

A.标志近代公务员制度的建立 B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想 D.奠定近代中国文官制度基础

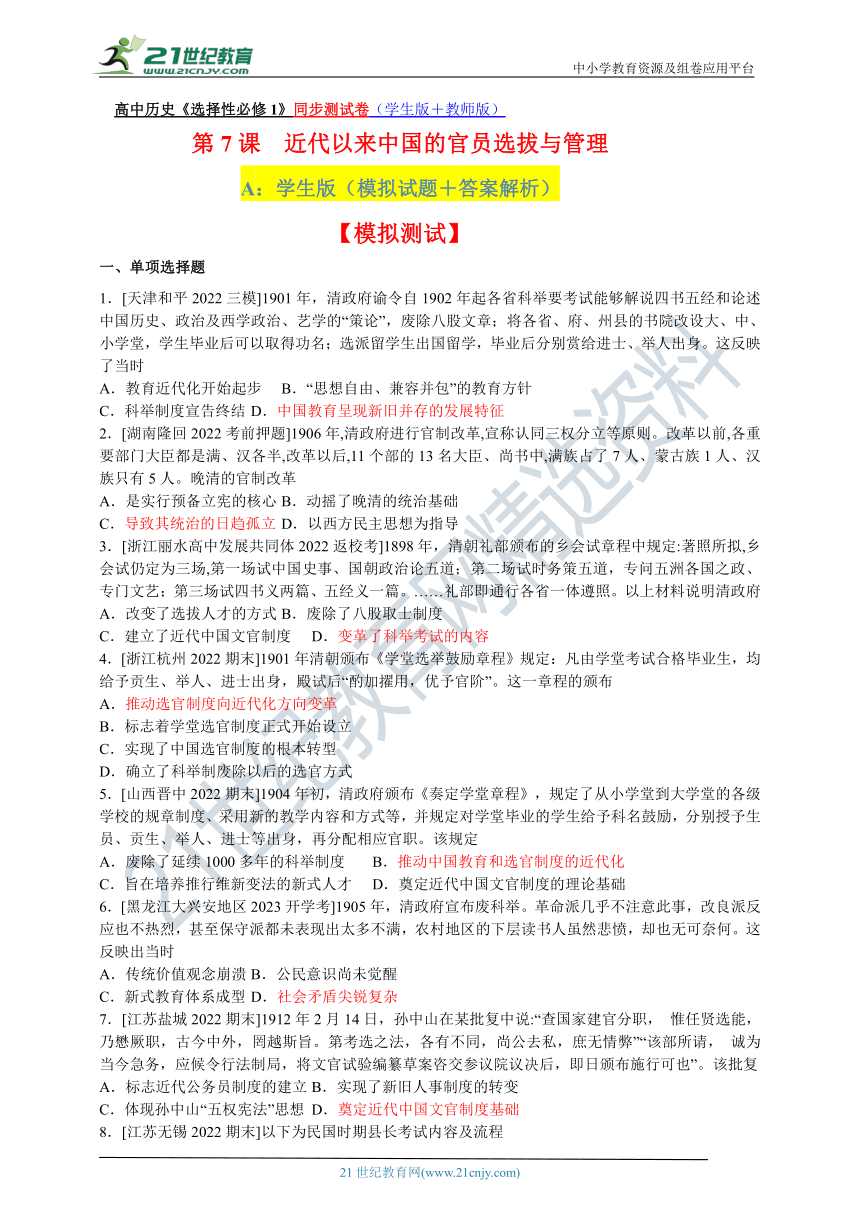

8.[江苏无锡2022期末]以下为民国时期县长考试内容及流程

据此可知民国时期的县长考试

A.注重德才兼备 B.强调资格出身 C.深受科举影响 D.突出行政能力

9.[皖豫名校联盟2022期末]孙中山在《五权宪法》中指出:“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”这说明( )

A.英国考试制度为西方所借鉴 B.西方照搬了中国的考试制度

C.英国有世界最先进的选官制 D.西方文官制与科举制有渊源

10.[浙江绍兴2022期末]孙中山认为“立法、司法、行政固可弗论,其他二权,各国之所无者,我国昔已有之。其一为御史弹劾,即皇帝亦莫能干涉之者;其二为考试,即尽人之所崇拜者也。此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃。”为此,他主张( )

A.改科举为学堂选官,选官制度进入新阶段

B.融合传统的考试监察和西方文官制度的精华

C.甄别措施以保持行政的连续性与稳定性

D.建立现代公务员制度,取代传统的“官吏”

11.[安徽滁州2022期末]孙中山认为,官员选拔应以考试制度为主,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用等。1912年初,南京临时政府依据孙中山的主张出台了一系列官员选拔的法规草案。孙中山的考试思想

A.与科举取士没有本质区别 B.继承和发展了民族主义的主张

C.受西方民主科学思想影响 D.推动近代中国文官制度的建设

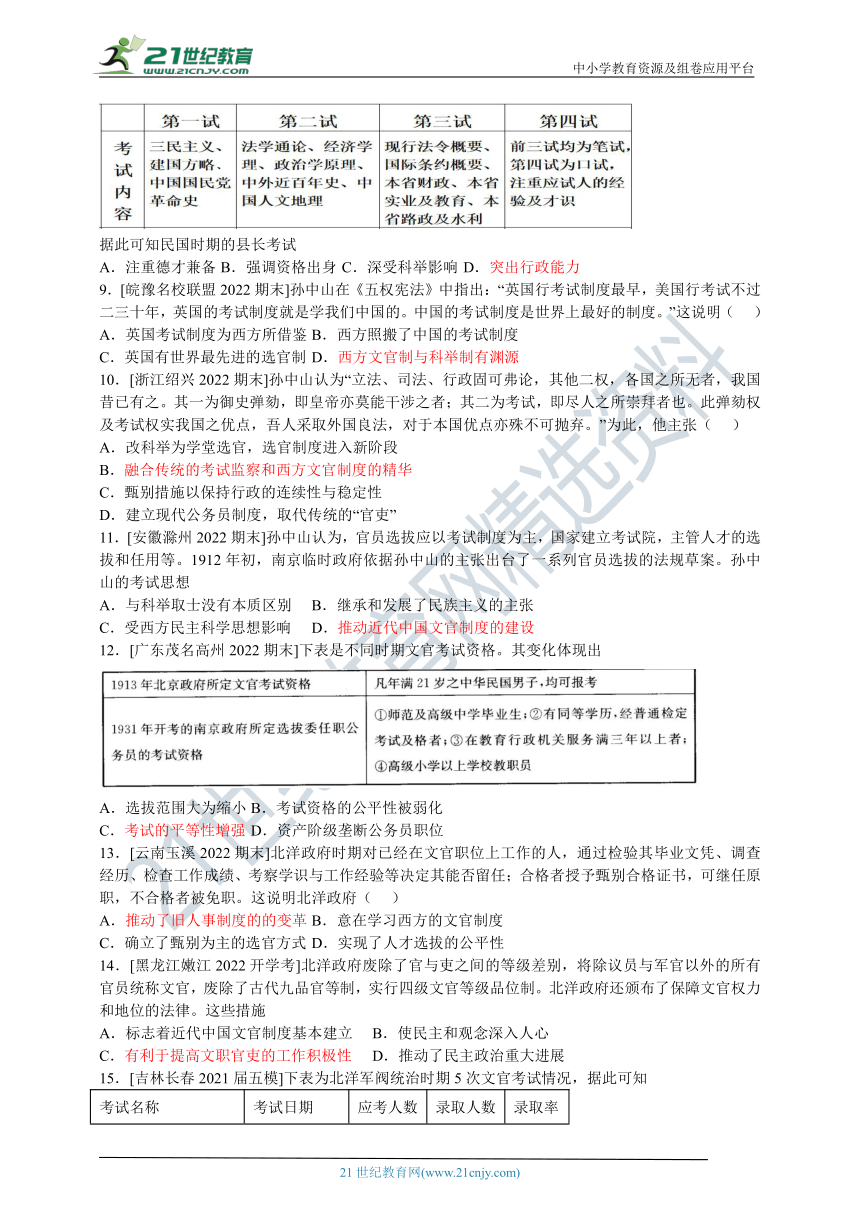

12.[广东茂名高州2022期末]下表是不同时期文官考试资格。其变化体现出

A.选拔范围大为缩小 B.考试资格的公平性被弱化

C.考试的平等性增强 D.资产阶级垄断公务员职位

13.[云南玉溪2022期末]北洋政府时期对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。这说明北洋政府( )

A.推动了旧人事制度的的变革 B.意在学习西方的文官制度

C.确立了甄别为主的选官方式 D.实现了人才选拔的公平性

14.[黑龙江嫩江2022开学考]北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,将除议员与军官以外的所有官员统称文官,废除了古代九品官等制,实行四级文官等级品位制。北洋政府还颁布了保障文官权力和地位的法律。这些措施

A.标志着近代中国文官制度基本建立 B.使民主和观念深入人心

C.有利于提高文职官吏的工作积极性 D.推动了民主政治重大进展

15.[吉林长春2021届五模]下表为北洋军阀统治时期5次文官考试情况,据此可知

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 不详 194 不详

第一届文官普通考试 1917年4月 2482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受 B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立 D.留学生的行政素质较强

16.[山东泰安2022期末]南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律。这表明当时的公务员制度

A.较为科学完善,并得以全面实施 B.进行了制度化法律化的探索

C.提升了官员素质,杜绝了腐败现象 D.组织严密,保证了政府的效能

17.[浙江绍兴2022期末]下图为原国民政府考试院(今中共南京市委市政府所在地),其建成于1929年,设计上采用宫殿式建筑群。考试院三孔门楼,中门上悬“为国求贤”四字题额,大门两旁有一副对联:“入此门来,莫作升官发财思想;出此门去,要有修己安人工夫”。考试院的建成

A.标志文官考试制度的建立 B.有利于公务员素质的提高

C.深受传统封建思想的束缚 D.解决了官员选任的合法性

18.[湖北鄂州2022期末]1933年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( )

A.继承了孙中山的文官考试思想 B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程 D.意在强化国民党的独裁统治

19.[山西太原2022二模]抗战时期,陕甘宁边区政府规定:“对公务人员有功或有过,人民有用任何方式向政府控告及建议之权。”“各下级政府或政务人员,如接得人民向上级政府控告的诉状,特别是控告政务人员的诉状,须随时负责转呈上级政府,不得有任何阻难,亦不得置之不理。”这些规定意在

A.发挥人民群众的民主监督作用 B.扩大抗日民族统一战线群众基础

C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

20.[山西吕梁2022期末]1979年,中共中央下发《关于实行干部考核制度的意见》,将考核对象分为技术类和党政类。技术类干部侧重能,主要考核干部的专业技能、业务熟练程度﹑科研成果等;党政干部侧重德,考核干部的政治立场和思想品质,主要看是否坚决拥护党的政治路线和思想路线,贯彻执行党的方针政策。《关于实行干部考核制度的意见》的颁布意在

A.深入贯彻党管干部原则 B.为改革开放提供政治保障

C.加强干部管理的法制化 D.建立清正廉洁的官僚队伍

【答案】B

21.[河北保定2022二模]1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

22.[浙江金华十校2022期末]1987年,中共十三大规定:凡科级以上的“高级公务员”,需与一般公务员实行不同的任用、选拔和管理制度,这些制度由党的规章进行规范。对此,下列说法正确的是

A.我国坚持党管干部的原则 B.我国公务员制度存在浓厚等级色彩

C.我国开始推行公务员制度 D.依然沿用民主革命时期的干部制度

23.[浙江A9协作体2023联考]在中国特色社会主义干部管理制度形成过程中,建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革。1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。据此可知( )

A.统一与分类相结合是干部管理制度根本原则

B.公务员的选拔实现科学化、民主化、法制化

C.公务员属于国家事业编制,应依法履行公职

D.公务员的考试录用工作正式进入法制化轨道

24.[黑龙江大庆2022期末]2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( )

A.从源头上提升了公务员队伍的素质

B.避免了腐败现象的滋生和恶化

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

材料解析题

25.[黑龙江绥化2022期末]阅读材料,完成下列要求。

材料一 公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书,汉以后称文书。秦朝非常重视公文在行政管理中的作用,以法律的形6张式将公文的使用确定下来,使公文成为各级政府机构之间传达政令、交换信息的主要载体。《行书律》规定对危害公文安全与不能准时传递的行为给予惩罚,以保障其机密性与及时性。从里耶秦简来看,当时公文已经有了明确的分类,公文的书写也有非常固定的格式,同时设有专门的机构-书府,以保管政府机构之间往来的公文。秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

——摘编自陈治国《从里耶秦简看秦的公文制度》等

材料二 毛泽东主席在1939年底中共陕甘宁边区第二次代表大会上,号召把陕甘宁边区建成全国抗日民主模范区,不仅要在民主政治建设、法制建设等方面积极探索,而且要把公文规范化管理做成楷模。当时,边区政府使用的公用文书有近20种,仅“令”就有命令、指令、训令、通令等。1940年9月,边区政府秘书长谢觉哉制发了公文用纸样式。1942年1月,边区政府主席林伯渠签署了陕甘宁边区政府“关于认真执行新公文程式”命令,交代清楚了推行中应考虑和注意的方面。1945年12月边区政府办公厅进一步制定了《公文处理办法》,就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定。将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电。各种公文形式上一律使用直起法,使用白话文和新式标点符号,并在注意事项中强调了公文的一事一议原则。

——摘编自田惠琴等《陕甘宁边区政府推行新公文程式的特点与意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝公文制度建立的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陕甘宁边区政府新公文制度改革的特点及意义。

(3)根据以上材料并结合所学知识,就公文制度的演变谈谈你的认识。

26.[江苏扬州2023期初检测]南京国民政府的官员选拔资料摘抄

南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。

南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一 部《考试法》,此后又颁布一系列法规。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立。不同于北洋政府的相关法规,

1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者;二、教育部承认之国外大学独立学院或专科学校毕业,得有证书者;三、有大学或专科学校毕业之同等学力,经检定考试及格者;四、确有专门学术技能或著作,经审查及格者;五、经普通考试及格四年后或曾任委任官及与委任官相当职务三年以上者。《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。

— —以上材料都摘编自高中历史教材《中外史纲要》

请回答

(1)根据材料,概括南京国民政府官员选拔制度的特征

(2)根据材料结合所学,南京国民政府公务员制度建立的意义

27.[河南豫北名校联盟2022二模]阅读材料,回答问题

材料 20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。1982年党的十二大将干部“革命化、年轻化、知识化和专业化”写进了党章。在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养。同时,领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交接班制取代。1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮。随着改革的推进,一大批中青年干部走上各级行政领导岗位,其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献。

——摘编自易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

(1)依据材料,概括改革开放初期干部选拔制度改革的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,简析改革开放初期干部选拔制度改革的意义。

【模拟测试】

一、单项选择题

1.【答案】D

【详解】通过材料并结合所学知识不难发现,题干中既有“留学生”,又有“进士、举人出身”等信息,可知此时中国教育新旧并存,D项正确;中国教育近代化起步于洋务运动时期,排除A项;“思想自由、兼容并包”是新文化运动时期蔡元培任北大校长时实施的,排除B项;中国正式废除科举考试是在1905年,排除C项。

2.【答案】C

【详解】清政府进行官制以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,满族占了多数,说明官制改革的实质仍然是加强满族贵族的统治,并非实行民主政治,导致清政府统治的日趋孤立,故选C;A、D两项材料无法体现,排除;晚清的官制改革目的是挽救统治危机,“动摇了满清的统治基础”夸大了其影响,排除B。

3.【答案】D

【详解】根据材料可知,1898年,清朝礼部颁布乡会试章程,令各省统一照办。规定乡会试仍定为三场,其中第二场中有“专问五洲各国之政”等内容,这有别于以往的科考内容,说明清政府变革了科举考试的内容,侧重了对经世致用的学问的考查,D项正确;当时人才的选拔方式仍是科举制,排除A项;清末新政时期废除了八股取士制度,排除B项;材料与近代中国文官制度无关,排除C项。

4.【答案】A

【详解】材料“凡由学堂考试合格毕业生……”体现了选官的新方式,推动了选官制度向近代化方向变革,A项正确;学堂选官制度正式开始设立的标志是1904年颁布《奏定学堂章程》,排除B项;由材料“均给予贡生、举人、进士出身……”可知这一时期选官制度新旧杂陈,排除C项;科举制废除时间是1905年,排除D项,故选A项。

5.【答案】B

【详解】根据“规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。”可得出清政府采用了新的教育方式及选官方式,有利于教育领域及选官制度的变革,推动近代化进程,B项正确;废除科举是1905年,排除A项;维新变法已经失败,排除C项;该规定并不是近代中国文官制度的理论基础,排除D项。

6.【答案】D

【详解】废除科举制是重大的政治改革举措,但是在清末并未引起较大反应,说明当时社会矛盾突出,不同的社会阶层关注点不同,D正确;A不符合史实,新文化运动时期矛头直指传统价值观,说明1905年价值观念并未崩溃,排除;废除科举与公民意识无关,排除B;废除科举并不意味着新式教育体系成型,排除C。

7.【答案】D

【详解】据材料“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”等信息可知,孙中山在该批复中强调“建官分职, 惟任贤选能、第考选之法”,体现了其主张在官员选拔方面应以考试选贤任能,孙中山的文官考试思想,奠定近代中国文官制度基础,D项正确;1913年《文官考试法草案》的颁布标志近代公务员制度的建立,排除A项;材料强调的是批复内容,未涉及执行,因此无法得出“实现了新旧人事制度的转变”的结论,排除B项;孙中山的文官考试思想,属于“五权宪法”的一部分,其还包括立法、司法、行政、监察等方面,C项片面,排除C项。

8.【答案】D

【详解】从材料中民国县长考试的内容来看,主要涉及国民党党史、建国策略、法律、经济学、政治学、本省财政、实业、教育及路政等,说明的是对县长行政能力的重视,主要选拔实用性人才,D项正确;材料未涉及个人品行,排除A项;材料未涉及县长出身问题,排除B项;科举制在明清时期走向僵化,不利于实用性人才的选拔,与材料无关,排除C项。

9.【答案】D

【详解】依据材料“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”,可以看出西方考试制度对中国现行制度有影响,中国的科举制对西方的考试制度同样有影响,反映了两者之间有联系,D项正确;材料体现的是中国对西方考试制度的借鉴,排除A项;西方的考试制度是借鉴了中国的科举制,不能用“照搬”,排除B项;英国的选官制度是西方选官制度的代表之一,但不能“最先进”形容,排除C项。故选D项。

10.【答案】B

【详解】依据材料“此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃”,可以看出孙中山主张将中国的传统文化同西方的因素结合起来,B项正确;1905年清末新政改科举为学堂选官,排除A项;材料未涉及连续性和稳定性,排除C项;材料未涉及取消传统的“官吏”,排除D项。

存在内容与目的的背离现象

11.【答案】D

【详解】结合所学知识可知,孙中山先生在分析中国科举考试,考察欧美公务员考选制度利弊的基础上,主张考试是实现平民政治、平等政治的美意良制,所有官员均须考试,将考试与选举相结合来选拔官员,考试权独立,从而创立了极有特色的考试学说,推动近代中国文官制度的建设,D项正确;孙中山的考试思想与科举取士有着本质的不同,前者是为国家培养实用性人才,排除A项;孙中山的考试思想并未继承和发展了民族主义的主张,排除B项;考试思想源于中国的科举制,排除C项。

12.【答案】C

【详解】根据材料可知,北京政府的规定仅限于男子,但南京政府的规定并没有性别限制,体现出平等性、公平性增强,C项正确,排除B项;从男女均可参加考试看,选拔范围扩大,虽然北京政府未对文化水平做出要求,但是事实上只有具有一定的文化水平才能考中,因此,对文化水平的限制事实上对报名考试的影响并不大, 排除A项;材料体现不出资产阶级的垄断,排除D项。

13.【答案】A

【详解】据材料“对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职”,可知北洋政府推动了近代人事制度的变革,A若同瞭解;材料主旨不是学习西方制度,排除B项;“确立”错误,排除C项;“实现”不符合史实,排除D项。

14.【答案】C

【详解】依据材料可知,北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,实行文官制度,实行四级文官等级品位制,同时颁布了保障文官权力和地位的法律,这些举措有利于调动文职官吏的工作积极性,C项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着近代中国文官制度的建立,排除A项;材料与“民主和观念”无关,排除B项;北洋军阀统治时期,国家分裂,军阀混战,使民主成了一纸空文,“推动了民主政治重大进展”说法错误,排除D项。

15.【答案】A

【详解】根据表格中的信息可以看出,从1915年到1920年,参与北洋政府文官考试的人数总体上是呈上升趋势的,由此说明文官选拔体制得到了越来越广泛的认可,故选A;表格内容没有涉及官员的选拔方式,排除B;材料反映的是官员考试选拔,不是人事任用程序,排除C;表格信息不能说明留学生的行政素质,排除D。

16.【答案】B

【详解】根据材料“南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律”,并结合所学可知,南京国民政府时期,对公务员制度进行了法律规范,这表明当时的公务员制度进行了制度化法律化的探索,B项正确;材料无法体现当时的公务员制度是否并得以全面实施,排除A项;“提升了官员素质,杜绝了腐败现象”的说法过于绝对,且与史实不符,排除C项;材料无法体现当时的公务员制度保证了政府的效能,排除D项。

17.【答案】B

【详解】根据所学知识可知国民政府通过设立考试院,继承了中国古代考试选官的传统,通过考试的方式选拔人才,对于提升公务人员的素质具有很大的帮助,B项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着文官考试制度的建立,排除A项;材料并未体现考试院受到了封建思想的束缚,排除C项;官员选任的合法性源自于政权的合法性,排除D项。

18.【答案】D

【详解】根据材料可知,1933年国民政府任用公务员,与功勋、国民党派有密切关系,这有利于国民党对政府的控制,其目的是强化国民党独裁统治,D项正确;这种公务员选任方式未继承孙中山文官考试思想,排除A项;材料未体现图实现政治与行政的分离,排除B项;这种公务员选任不利于推进政治民主化的进程,排除C项。

19.C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

【答案】A

【详解】根据材料中的“人民有用任何方式向政府控告及建议之权”“人民向上级政府控告的诉状……不得有任何阻难,亦不得置之不理”可知,这些都是保护人民群众对政府工作人员的民主监督,A项正确;材料信息不属于统一战线内容,排除B项;C项不符合材料主旨,是对材料的曲解;D项与信息主旨不符,排除。

20.【答案】B

【详解】1979年正是改革开放开启时期,中央对于干部的分类考核,技术类强调能力,党政干部强调政治素质和品德,这种考核方式对于此后的改革开放大有裨益,为改革开放提供政治保障,B项正确;党管干部以及干部管理法制化在材料中并未体现,排除A、C项;重视技术干部能力的考察和清正廉洁无关,排除D项。

21.【答案】B

【详解】材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B正确;材料与民族地区的发展无关,A排除;材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C排除;材料未涉及民族团结对发展的重要性,D排除。

22.【答案】A

【详解】材料反映了中共十三大后,党规范科级以上公务员的任命、选拔、管理制度,加强对他们的管理,体现了我国坚持党管干部的原则,A项正确;材料没有体现公务员制度的等级性,且说法不是史实,排除B项;1993年《国家公务员暂行条例》的实行,标志着公务员制度开始推行,排除C项;民主革23命时期,中共中央及各级党委组织部门集中统一管理干部,这与材料信息不符,排除D项。

23.【答案】D

【详解】依据材料“1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。”,可以看出我国公务员考试录用工作进入法制化轨道,D项正确;党管干部是干部管理制度的根本原则,排除A项;“实现”表述绝对,排除B项;公务员不是事业编制,排除C项。

24.【答案】A

【详解】根据“采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法”可知,公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施,从源头上确保了公务员队伍的高素质,极大地促进了公务员队伍结构优化,A项正确,排除C项;B项表述太绝对,错误,排除B项;公务员考试录用制度并非只是针对女性,无法体现极大地提高了女性的社会地位,排除D项。

材料解析题

25.

【答案】(1)建立背景:秦朝统一全国,建立了中央集权国家;统一文字,修建了通行全国的驰道;继承了前代制度基础;重视法律治国;加强国家治理的现实需要。

(2)特点:逐步推行;明确公文类别为主要公文和辅助公文;规范公文处理流程及形式;强调公文一事一议原则。

意义:精炼了边区政府公文种类;提升了边区政府工作效率;为其他抗日民主根据地公文规范提供了示范;为新中国成立后的公文办理奠定了基础。

(3)文书制度是中国古代国家治理的重要方式;制度建设是文明发展的重要表现;承袭历史上的优秀文明成果。

【详解】(1)根据所学可得出其背景是秦朝统一全国,建立了中央集权国家,根据材料“秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地”可得出统一文字,修建了通行全国的驰道,根据材料“公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书”可得出继承了前代制度基础,根据材料“秦朝非常重视公文在行政管理中的作用”可得出重视法律治国,结合秦朝法律的发展可得出加强国家治理的现实需要。

(2)第一小问根据材料中边区政府秘书长、边区政府主席、边区政府办公厅对公文制度改革的推行可得出逐步推行,根据材料“将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电”可得出明确公文类别为主要公文和辅助公文,根据材料“就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定”可得出规范公文处理流程及形式,根据材料“并在注意事项中强调了公文的一事一议原则”可得出强调公文一事一议原则;第二小问的意义可以从对政府公文种类的划分、对工作效率、对其他地区的示范作用、为新中国成立后的公文办理的影响进行作答。

(3)认识可以从文书制度是中国治理国家的一种方式、对文明发展的体现、对优秀文明的继承角度进行分析作答。

26.

【答案】(1)重新设计并形成制度化;借鉴前代和中外历史传统;以孙中山的五权宪政理论为指导;有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;重视平等和开放。

(2)有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强。

【详解】(1)根据材料“南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度……从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。”可知重新设计并形成制度化;根据材料“南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。”可知借鉴前代和中外历史传统;根据材料“1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者……”可知报考要有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;根据材料“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”可知考试选拔重视平等和开放。

根据材料“孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立” “所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”结合所学从有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强等方面加以分析公务员考试建立的意义。

27.

【答案】(1)特点:选拔方式强调民主;选拔标准符合时代要求;培养方式注重理论和实践结合;干部来源多样;改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:提升了干部素质和能力;促进了改革开放和现代化建设;发展了社会主义民主;为现代公务员制度提供借鉴。

【详解】(1)特点:根据材料“明确了挑选和任免干部必须采取‘广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定’的办法”可知,选拔方式强调民主;根据材料“1982年党的十二大将干部‘革命化、年轻化、知识化和专业化’写进了党章”可知,选拔标准符合时代要求;根据材料“在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养”可知,培养方式注重理论和实践结合;根据材料“其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献”可知,干部来源多样;根据材料“1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮”可知,改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养,提升了干部素质和能力;干部选拔适应时代需要,促进了改革开放和现代化建设;干部选拔改革体现了民主,发展了社会主义民主;公务员制度的逐步确立,为现代公务员制度提供借鉴。

B:教师版(模拟试题后附答案解析)

【模拟测试】

一、单项选择题

1.[天津和平2022三模]1901年,清政府谕令自1902年起各省科举要考试能够解说四书五经和论述中国历史、政治及西学政治、艺学的“策论”,废除八股文章;将各省、府、州县的书院改设大、中、小学堂,学生毕业后可以取得功名;选派留学生出国留学,毕业后分别赏给进士、举人出身。这反映了当时

A.教育近代化开始起步 B.“思想自由、兼容并包”的教育方针

C.科举制度宣告终结 D.中国教育呈现新旧并存的发展特征

【答案】D

【详解】通过材料并结合所学知识不难发现,题干中既有“留学生”,又有“进士、举人出身”等信息,可知此时中国教育新旧并存,D项正确;中国教育近代化起步于洋务运动时期,排除A项;“思想自由、兼容并包”是新文化运动时期蔡元培任北大校长时实施的,排除B项;中国正式废除科举考试是在1905年,排除C项。

2.[湖南隆回2022考前押题]1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

【答案】C

【详解】清政府进行官制以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,满族占了多数,说明官制改革的实质仍然是加强满族贵族的统治,并非实行民主政治,导致清政府统治的日趋孤立,故选C;A、D两项材料无法体现,排除;晚清的官制改革目的是挽救统治危机,“动摇了满清的统治基础”夸大了其影响,排除B。

3.[浙江丽水高中发展共同体2022返校考]1898年,清朝礼部颁布的乡会试章程中规定:著照所拟,乡会试仍定为三场,第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门文艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。……礼部即通行各省一体遵照。以上材料说明清政府

A.改变了选拔人才的方式 B.废除了八股取士制度

C.建立了近代中国文官制度 D.变革了科举考试的内容

【答案】D

【详解】根据材料可知,1898年,清朝礼部颁布乡会试章程,令各省统一照办。规定乡会试仍定为三场,其中第二场中有“专问五洲各国之政”等内容,这有别于以往的科考内容,说明清政府变革了科举考试的内容,侧重了对经世致用的学问的考查,D项正确;当时人才的选拔方式仍是科举制,排除A项;清末新政时期废除了八股取士制度,排除B项;材料与近代中国文官制度无关,排除C项。

4.[浙江杭州2022期末]1901年清朝颁布《学堂选举鼓励章程》规定:凡由学堂考试合格毕业生,均给予贡生、举人、进士出身,殿试后“酌加擢用,优予官阶”。这一章程的颁布

A.推动选官制度向近代化方向变革

B.标志着学堂选官制度正式开始设立

C.实现了中国选官制度的根本转型

D.确立了科举制废除以后的选官方式

【答案】A

【详解】材料“凡由学堂考试合格毕业生……”体现了选官的新方式,推动了选官制度向近代化方向变革,A项正确;学堂选官制度正式开始设立的标志是1904年颁布《奏定学堂章程》,排除B项;由材料“均给予贡生、举人、进士出身……”可知这一时期选官制度新旧杂陈,排除C项;科举制废除时间是1905年,排除D项,故选A项。

5.[山西晋中2022期末]1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。该规定

A.废除了延续1000多年的科举制度 B.推动中国教育和选官制度的近代化

C.旨在培养推行维新变法的新式人才 D.奠定近代中国文官制度的理论基础

【答案】B

【详解】根据“规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。”可得出清政府采用了新的教育方式及选官方式,有利于教育领域及选官制度的变革,推动近代化进程,B项正确;废除科举是1905年,排除A项;维新变法已经失败,排除C项;该规定并不是近代中国文官制度的理论基础,排除D项。

6.[黑龙江大兴安地区2023开学考]1905年,清政府宣布废科举。革命派几乎不注意此事,改良派反应也不热烈,甚至保守派都未表现出太多不满,农村地区的下层读书人虽然悲愤,却也无可奈何。这反映出当时

A.传统价值观念崩溃 B.公民意识尚未觉醒

C.新式教育体系成型 D.社会矛盾尖锐复杂

【答案】D

【详解】废除科举制是重大的政治改革举措,但是在清末并未引起较大反应,说明当时社会矛盾突出,不同的社会阶层关注点不同,D正确;A不符合史实,新文化运动时期矛头直指传统价值观,说明1905年价值观念并未崩溃,排除;废除科举与公民意识无关,排除B;废除科举并不意味着新式教育体系成型,排除C。

7.[江苏盐城2022期末]1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请, 诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复

A.标志近代公务员制度的建立 B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想 D.奠定近代中国文官制度基础

【答案】D

【详解】据材料“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”等信息可知,孙中山在该批复中强调“建官分职, 惟任贤选能、第考选之法”,体现了其主张在官员选拔方面应以考试选贤任能,孙中山的文官考试思想,奠定近代中国文官制度基础,D项正确;1913年《文官考试法草案》的颁布标志近代公务员制度的建立,排除A项;材料强调的是批复内容,未涉及执行,因此无法得出“实现了新旧人事制度的转变”的结论,排除B项;孙中山的文官考试思想,属于“五权宪法”的一部分,其还包括立法、司法、行政、监察等方面,C项片面,排除C项。

8.[江苏无锡2022期末]以下为民国时期县长考试内容及流程

据此可知民国时期的县长考试

A.注重德才兼备 B.强调资格出身 C.深受科举影响 D.突出行政能力

【答案】D

【详解】从材料中民国县长考试的内容来看,主要涉及国民党党史、建国策略、法律、经济学、政治学、本省财政、实业、教育及路政等,说明的是对县长行政能力的重视,主要选拔实用性人才,D项正确;材料未涉及个人品行,排除A项;材料未涉及县长出身问题,排除B项;科举制在明清时期走向僵化,不利于实用性人才的选拔,与材料无关,排除C项。

9.[皖豫名校联盟2022期末]孙中山在《五权宪法》中指出:“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”这说明( )

A.英国考试制度为西方所借鉴 B.西方照搬了中国的考试制度

C.英国有世界最先进的选官制 D.西方文官制与科举制有渊源

【答案】D

【详解】依据材料“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”,可以看出西方考试制度对中国现行制度有影响,中国的科举制对西方的考试制度同样有影响,反映了两者之间有联系,D项正确;材料体现的是中国对西方考试制度的借鉴,排除A项;西方的考试制度是借鉴了中国的科举制,不能用“照搬”,排除B项;英国的选官制度是西方选官制度的代表之一,但不能“最先进”形容,排除C项。故选D项。

10.[浙江绍兴2022期末]孙中山认为“立法、司法、行政固可弗论,其他二权,各国之所无者,我国昔已有之。其一为御史弹劾,即皇帝亦莫能干涉之者;其二为考试,即尽人之所崇拜者也。此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃。”为此,他主张( )

A.改科举为学堂选官,选官制度进入新阶段

B.融合传统的考试监察和西方文官制度的精华

C.甄别措施以保持行政的连续性与稳定性

D.建立现代公务员制度,取代传统的“官吏”

【答案】B

【详解】依据材料“此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃”,可以看出孙中山主张将中国的传统文化同西方的因素结合起来,B项正确;1905年清末新政改科举为学堂选官,排除A项;材料未涉及连续性和稳定性,排除C项;材料未涉及取消传统的“官吏”,排除D项。

存在内容与目的的背离现象

11.[安徽滁州2022期末]孙中山认为,官员选拔应以考试制度为主,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用等。1912年初,南京临时政府依据孙中山的主张出台了一系列官员选拔的法规草案。孙中山的考试思想

A.与科举取士没有本质区别 B.继承和发展了民族主义的主张

C.受西方民主科学思想影响 D.推动近代中国文官制度的建设

【答案】D

【详解】结合所学知识可知,孙中山先生在分析中国科举考试,考察欧美公务员考选制度利弊的基础上,主张考试是实现平民政治、平等政治的美意良制,所有官员均须考试,将考试与选举相结合来选拔官员,考试权独立,从而创立了极有特色的考试学说,推动近代中国文官制度的建设,D项正确;孙中山的考试思想与科举取士有着本质的不同,前者是为国家培养实用性人才,排除A项;孙中山的考试思想并未继承和发展了民族主义的主张,排除B项;考试思想源于中国的科举制,排除C项。

12.[广东茂名高州2022期末]下表是不同时期文官考试资格。其变化体现出

A.选拔范围大为缩小 B.考试资格的公平性被弱化

C.考试的平等性增强 D.资产阶级垄断公务员职位

【答案】C

【详解】根据材料可知,北京政府的规定仅限于男子,但南京政府的规定并没有性别限制,体现出平等性、公平性增强,C项正确,排除B项;从男女均可参加考试看,选拔范围扩大,虽然北京政府未对文化水平做出要求,但是事实上只有具有一定的文化水平才能考中,因此,对文化水平的限制事实上对报名考试的影响并不大, 排除A项;材料体现不出资产阶级的垄断,排除D项。

13.[云南玉溪2022期末]北洋政府时期对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。这说明北洋政府( )

A.推动了旧人事制度的的变革 B.意在学习西方的文官制度

C.确立了甄别为主的选官方式 D.实现了人才选拔的公平性

【答案】A

【详解】据材料“对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职”,可知北洋政府推动了近代人事制度的变革,A若同瞭解;材料主旨不是学习西方制度,排除B项;“确立”错误,排除C项;“实现”不符合史实,排除D项。

14.[黑龙江嫩江2022开学考]北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,将除议员与军官以外的所有官员统称文官,废除了古代九品官等制,实行四级文官等级品位制。北洋政府还颁布了保障文官权力和地位的法律。这些措施

A.标志着近代中国文官制度基本建立 B.使民主和观念深入人心

C.有利于提高文职官吏的工作积极性 D.推动了民主政治重大进展

【答案】C

【详解】依据材料可知,北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,实行文官制度,实行四级文官等级品位制,同时颁布了保障文官权力和地位的法律,这些举措有利于调动文职官吏的工作积极性,C项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着近代中国文官制度的建立,排除A项;材料与“民主和观念”无关,排除B项;北洋军阀统治时期,国家分裂,军阀混战,使民主成了一纸空文,“推动了民主政治重大进展”说法错误,排除D项。

15.[吉林长春2021届五模]下表为北洋军阀统治时期5次文官考试情况,据此可知

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 不详 194 不详

第一届文官普通考试 1917年4月 2482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受 B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立 D.留学生的行政素质较强

【答案】A

【详解】根据表格中的信息可以看出,从1915年到1920年,参与北洋政府文官考试的人数总体上是呈上升趋势的,由此说明文官选拔体制得到了越来越广泛的认可,故选A;表格内容没有涉及官员的选拔方式,排除B;材料反映的是官员考试选拔,不是人事任用程序,排除C;表格信息不能说明留学生的行政素质,排除D。

16.[山东泰安2022期末]南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律。这表明当时的公务员制度

A.较为科学完善,并得以全面实施 B.进行了制度化法律化的探索

C.提升了官员素质,杜绝了腐败现象 D.组织严密,保证了政府的效能

【答案】B

【详解】根据材料“南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律”,并结合所学可知,南京国民政府时期,对公务员制度进行了法律规范,这表明当时的公务员制度进行了制度化法律化的探索,B项正确;材料无法体现当时的公务员制度是否并得以全面实施,排除A项;“提升了官员素质,杜绝了腐败现象”的说法过于绝对,且与史实不符,排除C项;材料无法体现当时的公务员制度保证了政府的效能,排除D项。

17.[浙江绍兴2022期末]下图为原国民政府考试院(今中共南京市委市政府所在地),其建成于1929年,设计上采用宫殿式建筑群。考试院三孔门楼,中门上悬“为国求贤”四字题额,大门两旁有一副对联:“入此门来,莫作升官发财思想;出此门去,要有修己安人工夫”。考试院的建成

A.标志文官考试制度的建立 B.有利于公务员素质的提高

C.深受传统封建思想的束缚 D.解决了官员选任的合法性

【答案】B

【详解】根据所学知识可知国民政府通过设立考试院,继承了中国古代考试选官的传统,通过考试的方式选拔人才,对于提升公务人员的素质具有很大的帮助,B项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着文官考试制度的建立,排除A项;材料并未体现考试院受到了封建思想的束缚,排除C项;官员选任的合法性源自于政权的合法性,排除D项。

18.[湖北鄂州2022期末]1933年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( )

A.继承了孙中山的文官考试思想 B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程 D.意在强化国民党的独裁统治

【答案】D

【详解】根据材料可知,1933年国民政府任用公务员,与功勋、国民党派有密切关系,这有利于国民党对政府的控制,其目的是强化国民党独裁统治,D项正确;这种公务员选任方式未继承孙中山文官考试思想,排除A项;材料未体现图实现政治与行政的分离,排除B项;这种公务员选任不利于推进政治民主化的进程,排除C项。

19.[山西太原2022二模]抗战时期,陕甘宁边区政府规定:“对公务人员有功或有过,人民有用任何方式向政府控告及建议之权。”“各下级政府或政务人员,如接得人民向上级政府控告的诉状,特别是控告政务人员的诉状,须随时负责转呈上级政府,不得有任何阻难,亦不得置之不理。”这些规定意在

A.发挥人民群众的民主监督作用 B.扩大抗日民族统一战线群众基础

C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

【答案】A

【详解】根据材料中的“人民有用任何方式向政府控告及建议之权”“人民向上级政府控告的诉状……不得有任何阻难,亦不得置之不理”可知,这些都是保护人民群众对政府工作人员的民主监督,A项正确;材料信息不属于统一战线内容,排除B项;C项不符合材料主旨,是对材料的曲解;D项与信息主旨不符,排除。

20.[山西吕梁2022期末]1979年,中共中央下发《关于实行干部考核制度的意见》,将考核对象分为技术类和党政类。技术类干部侧重能,主要考核干部的专业技能、业务熟练程度﹑科研成果等;党政干部侧重德,考核干部的政治立场和思想品质,主要看是否坚决拥护党的政治路线和思想路线,贯彻执行党的方针政策。《关于实行干部考核制度的意见》的颁布意在

A.深入贯彻党管干部原则 B.为改革开放提供政治保障

C.加强干部管理的法制化 D.建立清正廉洁的官僚队伍

【答案】B

【详解】1979年正是改革开放开启时期,中央对于干部的分类考核,技术类强调能力,党政干部强调政治素质和品德,这种考核方式对于此后的改革开放大有裨益,为改革开放提供政治保障,B项正确;党管干部以及干部管理法制化在材料中并未体现,排除A、C项;重视技术干部能力的考察和清正廉洁无关,排除D项。

21.[河北保定2022二模]1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

【答案】B

【详解】材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B正确;材料与民族地区的发展无关,A排除;材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C排除;材料未涉及民族团结对发展的重要性,D排除。

22.[浙江金华十校2022期末]1987年,中共十三大规定:凡科级以上的“高级公务员”,需与一般公务员实行不同的任用、选拔和管理制度,这些制度由党的规章进行规范。对此,下列说法正确的是

A.我国坚持党管干部的原则 B.我国公务员制度存在浓厚等级色彩

C.我国开始推行公务员制度 D.依然沿用民主革命时期的干部制度

【答案】A

【详解】材料反映了中共十三大后,党规范科级以上公务员的任命、选拔、管理制度,加强对他们的管理,体现了我国坚持党管干部的原则,A项正确;材料没有体现公务员制度的等级性,且说法不是史实,排除B项;1993年《国家公务员暂行条例》的实行,标志着公务员制度开始推行,排除C项;民主革23命时期,中共中央及各级党委组织部门集中统一管理干部,这与材料信息不符,排除D项。

23.[浙江A9协作体2023联考]在中国特色社会主义干部管理制度形成过程中,建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革。1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。据此可知( )

A.统一与分类相结合是干部管理制度根本原则

B.公务员的选拔实现科学化、民主化、法制化

C.公务员属于国家事业编制,应依法履行公职

D.公务员的考试录用工作正式进入法制化轨道

【答案】D

【详解】依据材料“1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。”,可以看出我国公务员考试录用工作进入法制化轨道,D项正确;党管干部是干部管理制度的根本原则,排除A项;“实现”表述绝对,排除B项;公务员不是事业编制,排除C项。

24.[黑龙江大庆2022期末]2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( )

A.从源头上提升了公务员队伍的素质

B.避免了腐败现象的滋生和恶化

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

【答案】A

【详解】根据“采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法”可知,公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施,从源头上确保了公务员队伍的高素质,极大地促进了公务员队伍结构优化,A项正确,排除C项;B项表述太绝对,错误,排除B项;公务员考试录用制度并非只是针对女性,无法体现极大地提高了女性的社会地位,排除D项。

二、材料解析题

25.[黑龙江绥化2022期末]阅读材料,完成下列要求。

材料一 公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书,汉以后称文书。秦朝非常重视公文在行政管理中的作用,以法律的形6张式将公文的使用确定下来,使公文成为各级政府机构之间传达政令、交换信息的主要载体。《行书律》规定对危害公文安全与不能准时传递的行为给予惩罚,以保障其机密性与及时性。从里耶秦简来看,当时公文已经有了明确的分类,公文的书写也有非常固定的格式,同时设有专门的机构-书府,以保管政府机构之间往来的公文。秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

——摘编自陈治国《从里耶秦简看秦的公文制度》等

材料二 毛泽东主席在1939年底中共陕甘宁边区第二次代表大会上,号召把陕甘宁边区建成全国抗日民主模范区,不仅要在民主政治建设、法制建设等方面积极探索,而且要把公文规范化管理做成楷模。当时,边区政府使用的公用文书有近20种,仅“令”就有命令、指令、训令、通令等。1940年9月,边区政府秘书长谢觉哉制发了公文用纸样式。1942年1月,边区政府主席林伯渠签署了陕甘宁边区政府“关于认真执行新公文程式”命令,交代清楚了推行中应考虑和注意的方面。1945年12月边区政府办公厅进一步制定了《公文处理办法》,就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定。将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电。各种公文形式上一律使用直起法,使用白话文和新式标点符号,并在注意事项中强调了公文的一事一议原则。

——摘编自田惠琴等《陕甘宁边区政府推行新公文程式的特点与意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝公文制度建立的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陕甘宁边区政府新公文制度改革的特点及意义。

(3)根据以上材料并结合所学知识,就公文制度的演变谈谈你的认识。

【答案】(1)建立背景:秦朝统一全国,建立了中央集权国家;统一文字,修建了通行全国的驰道;继承了前代制度基础;重视法律治国;加强国家治理的现实需要。

(2)特点:逐步推行;明确公文类别为主要公文和辅助公文;规范公文处理流程及形式;强调公文一事一议原则。

意义:精炼了边区政府公文种类;提升了边区政府工作效率;为其他抗日民主根据地公文规范提供了示范;为新中国成立后的公文办理奠定了基础。

(3)文书制度是中国古代国家治理的重要方式;制度建设是文明发展的重要表现;承袭历史上的优秀文明成果。

【详解】(1)根据所学可得出其背景是秦朝统一全国,建立了中央集权国家,根据材料“秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地”可得出统一文字,修建了通行全国的驰道,根据材料“公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书”可得出继承了前代制度基础,根据材料“秦朝非常重视公文在行政管理中的作用”可得出重视法律治国,结合秦朝法律的发展可得出加强国家治理的现实需要。

(2)第一小问根据材料中边区政府秘书长、边区政府主席、边区政府办公厅对公文制度改革的推行可得出逐步推行,根据材料“将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电”可得出明确公文类别为主要公文和辅助公文,根据材料“就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定”可得出规范公文处理流程及形式,根据材料“并在注意事项中强调了公文的一事一议原则”可得出强调公文一事一议原则;第二小问的意义可以从对政府公文种类的划分、对工作效率、对其他地区的示范作用、为新中国成立后的公文办理的影响进行作答。

(3)认识可以从文书制度是中国治理国家的一种方式、对文明发展的体现、对优秀文明的继承角度进行分析作答。

26.[江苏扬州2023期初检测]南京国民政府的官员选拔资料摘抄

南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。

南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一 部《考试法》,此后又颁布一系列法规。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立。不同于北洋政府的相关法规,

1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者;二、教育部承认之国外大学独立学院或专科学校毕业,得有证书者;三、有大学或专科学校毕业之同等学力,经检定考试及格者;四、确有专门学术技能或著作,经审查及格者;五、经普通考试及格四年后或曾任委任官及与委任官相当职务三年以上者。《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。

— —以上材料都摘编自高中历史教材《中外史纲要》

请回答

(1)根据材料,概括南京国民政府官员选拔制度的特征

(2)根据材料结合所学,南京国民政府公务员制度建立的意义

【答案】(1)重新设计并形成制度化;借鉴前代和中外历史传统;以孙中山的五权宪政理论为指导;有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;重视平等和开放。

(2)有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强。

【详解】(1)根据材料“南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度……从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。”可知重新设计并形成制度化;根据材料“南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。”可知借鉴前代和中外历史传统;根据材料“1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者……”可知报考要有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;根据材料“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”可知考试选拔重视平等和开放。

根据材料“孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立” “所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”结合所学从有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强等方面加以分析公务员考试建立的意义。

27.[河南豫北名校联盟2022二模]阅读材料,回答问题

材料 20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。1982年党的十二大将干部“革命化、年轻化、知识化和专业化”写进了党章。在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养。同时,领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交接班制取代。1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮。随着改革的推进,一大批中青年干部走上各级行政领导岗位,其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献。

——摘编自易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

(1)依据材料,概括改革开放初期干部选拔制度改革的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,简析改革开放初期干部选拔制度改革的意义。

【答案】(1)特点:选拔方式强调民主;选拔标准符合时代要求;培养方式注重理论和实践结合;干部来源多样;改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:提升了干部素质和能力;促进了改革开放和现代化建设;发展了社会主义民主;为现代公务员制度提供借鉴。

【详解】(1)特点:根据材料“明确了挑选和任免干部必须采取‘广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定’的办法”可知,选拔方式强调民主;根据材料“1982年党的十二大将干部‘革命化、年轻化、知识化和专业化’写进了党章”可知,选拔标准符合时代要求;根据材料“在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养”可知,培养方式注重理论和实践结合;根据材料“其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献”可知,干部来源多样;根据材料“1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮”可知,改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养,提升了干部素质和能力;干部选拔适应时代需要,促进了改革开放和现代化建设;干部选拔改革体现了民主,发展了社会主义民主;公务员制度的逐步确立,为现代公务员制度提供借鉴。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高中历史《选择性必修1》同步测试卷(学生版+教师版)

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

A:学生版(模拟试题+答案解析)

【模拟测试】

单项选择题

1.[天津和平2022三模]1901年,清政府谕令自1902年起各省科举要考试能够解说四书五经和论述中国历史、政治及西学政治、艺学的“策论”,废除八股文章;将各省、府、州县的书院改设大、中、小学堂,学生毕业后可以取得功名;选派留学生出国留学,毕业后分别赏给进士、举人出身。这反映了当时

A.教育近代化开始起步 B.“思想自由、兼容并包”的教育方针

C.科举制度宣告终结 D.中国教育呈现新旧并存的发展特征

2.[湖南隆回2022考前押题]1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

3.[浙江丽水高中发展共同体2022返校考]1898年,清朝礼部颁布的乡会试章程中规定:著照所拟,乡会试仍定为三场,第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门文艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。……礼部即通行各省一体遵照。以上材料说明清政府

A.改变了选拔人才的方式 B.废除了八股取士制度

C.建立了近代中国文官制度 D.变革了科举考试的内容

4.[浙江杭州2022期末]1901年清朝颁布《学堂选举鼓励章程》规定:凡由学堂考试合格毕业生,均给予贡生、举人、进士出身,殿试后“酌加擢用,优予官阶”。这一章程的颁布

A.推动选官制度向近代化方向变革

B.标志着学堂选官制度正式开始设立

C.实现了中国选官制度的根本转型

D.确立了科举制废除以后的选官方式

5.[山西晋中2022期末]1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。该规定

A.废除了延续1000多年的科举制度 B.推动中国教育和选官制度的近代化

C.旨在培养推行维新变法的新式人才 D.奠定近代中国文官制度的理论基础

6.[黑龙江大兴安地区2023开学考]1905年,清政府宣布废科举。革命派几乎不注意此事,改良派反应也不热烈,甚至保守派都未表现出太多不满,农村地区的下层读书人虽然悲愤,却也无可奈何。这反映出当时

A.传统价值观念崩溃 B.公民意识尚未觉醒

C.新式教育体系成型 D.社会矛盾尖锐复杂

7.[江苏盐城2022期末]1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请, 诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复

A.标志近代公务员制度的建立 B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想 D.奠定近代中国文官制度基础

8.[江苏无锡2022期末]以下为民国时期县长考试内容及流程

据此可知民国时期的县长考试

A.注重德才兼备 B.强调资格出身 C.深受科举影响 D.突出行政能力

9.[皖豫名校联盟2022期末]孙中山在《五权宪法》中指出:“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”这说明( )

A.英国考试制度为西方所借鉴 B.西方照搬了中国的考试制度

C.英国有世界最先进的选官制 D.西方文官制与科举制有渊源

10.[浙江绍兴2022期末]孙中山认为“立法、司法、行政固可弗论,其他二权,各国之所无者,我国昔已有之。其一为御史弹劾,即皇帝亦莫能干涉之者;其二为考试,即尽人之所崇拜者也。此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃。”为此,他主张( )

A.改科举为学堂选官,选官制度进入新阶段

B.融合传统的考试监察和西方文官制度的精华

C.甄别措施以保持行政的连续性与稳定性

D.建立现代公务员制度,取代传统的“官吏”

11.[安徽滁州2022期末]孙中山认为,官员选拔应以考试制度为主,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用等。1912年初,南京临时政府依据孙中山的主张出台了一系列官员选拔的法规草案。孙中山的考试思想

A.与科举取士没有本质区别 B.继承和发展了民族主义的主张

C.受西方民主科学思想影响 D.推动近代中国文官制度的建设

12.[广东茂名高州2022期末]下表是不同时期文官考试资格。其变化体现出

A.选拔范围大为缩小 B.考试资格的公平性被弱化

C.考试的平等性增强 D.资产阶级垄断公务员职位

13.[云南玉溪2022期末]北洋政府时期对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。这说明北洋政府( )

A.推动了旧人事制度的的变革 B.意在学习西方的文官制度

C.确立了甄别为主的选官方式 D.实现了人才选拔的公平性

14.[黑龙江嫩江2022开学考]北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,将除议员与军官以外的所有官员统称文官,废除了古代九品官等制,实行四级文官等级品位制。北洋政府还颁布了保障文官权力和地位的法律。这些措施

A.标志着近代中国文官制度基本建立 B.使民主和观念深入人心

C.有利于提高文职官吏的工作积极性 D.推动了民主政治重大进展

15.[吉林长春2021届五模]下表为北洋军阀统治时期5次文官考试情况,据此可知

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 不详 194 不详

第一届文官普通考试 1917年4月 2482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受 B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立 D.留学生的行政素质较强

16.[山东泰安2022期末]南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律。这表明当时的公务员制度

A.较为科学完善,并得以全面实施 B.进行了制度化法律化的探索

C.提升了官员素质,杜绝了腐败现象 D.组织严密,保证了政府的效能

17.[浙江绍兴2022期末]下图为原国民政府考试院(今中共南京市委市政府所在地),其建成于1929年,设计上采用宫殿式建筑群。考试院三孔门楼,中门上悬“为国求贤”四字题额,大门两旁有一副对联:“入此门来,莫作升官发财思想;出此门去,要有修己安人工夫”。考试院的建成

A.标志文官考试制度的建立 B.有利于公务员素质的提高

C.深受传统封建思想的束缚 D.解决了官员选任的合法性

18.[湖北鄂州2022期末]1933年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( )

A.继承了孙中山的文官考试思想 B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程 D.意在强化国民党的独裁统治

19.[山西太原2022二模]抗战时期,陕甘宁边区政府规定:“对公务人员有功或有过,人民有用任何方式向政府控告及建议之权。”“各下级政府或政务人员,如接得人民向上级政府控告的诉状,特别是控告政务人员的诉状,须随时负责转呈上级政府,不得有任何阻难,亦不得置之不理。”这些规定意在

A.发挥人民群众的民主监督作用 B.扩大抗日民族统一战线群众基础

C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

20.[山西吕梁2022期末]1979年,中共中央下发《关于实行干部考核制度的意见》,将考核对象分为技术类和党政类。技术类干部侧重能,主要考核干部的专业技能、业务熟练程度﹑科研成果等;党政干部侧重德,考核干部的政治立场和思想品质,主要看是否坚决拥护党的政治路线和思想路线,贯彻执行党的方针政策。《关于实行干部考核制度的意见》的颁布意在

A.深入贯彻党管干部原则 B.为改革开放提供政治保障

C.加强干部管理的法制化 D.建立清正廉洁的官僚队伍

【答案】B

21.[河北保定2022二模]1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

22.[浙江金华十校2022期末]1987年,中共十三大规定:凡科级以上的“高级公务员”,需与一般公务员实行不同的任用、选拔和管理制度,这些制度由党的规章进行规范。对此,下列说法正确的是

A.我国坚持党管干部的原则 B.我国公务员制度存在浓厚等级色彩

C.我国开始推行公务员制度 D.依然沿用民主革命时期的干部制度

23.[浙江A9协作体2023联考]在中国特色社会主义干部管理制度形成过程中,建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革。1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。据此可知( )

A.统一与分类相结合是干部管理制度根本原则

B.公务员的选拔实现科学化、民主化、法制化

C.公务员属于国家事业编制,应依法履行公职

D.公务员的考试录用工作正式进入法制化轨道

24.[黑龙江大庆2022期末]2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( )

A.从源头上提升了公务员队伍的素质

B.避免了腐败现象的滋生和恶化

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

材料解析题

25.[黑龙江绥化2022期末]阅读材料,完成下列要求。

材料一 公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书,汉以后称文书。秦朝非常重视公文在行政管理中的作用,以法律的形6张式将公文的使用确定下来,使公文成为各级政府机构之间传达政令、交换信息的主要载体。《行书律》规定对危害公文安全与不能准时传递的行为给予惩罚,以保障其机密性与及时性。从里耶秦简来看,当时公文已经有了明确的分类,公文的书写也有非常固定的格式,同时设有专门的机构-书府,以保管政府机构之间往来的公文。秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

——摘编自陈治国《从里耶秦简看秦的公文制度》等

材料二 毛泽东主席在1939年底中共陕甘宁边区第二次代表大会上,号召把陕甘宁边区建成全国抗日民主模范区,不仅要在民主政治建设、法制建设等方面积极探索,而且要把公文规范化管理做成楷模。当时,边区政府使用的公用文书有近20种,仅“令”就有命令、指令、训令、通令等。1940年9月,边区政府秘书长谢觉哉制发了公文用纸样式。1942年1月,边区政府主席林伯渠签署了陕甘宁边区政府“关于认真执行新公文程式”命令,交代清楚了推行中应考虑和注意的方面。1945年12月边区政府办公厅进一步制定了《公文处理办法》,就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定。将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电。各种公文形式上一律使用直起法,使用白话文和新式标点符号,并在注意事项中强调了公文的一事一议原则。

——摘编自田惠琴等《陕甘宁边区政府推行新公文程式的特点与意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝公文制度建立的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陕甘宁边区政府新公文制度改革的特点及意义。

(3)根据以上材料并结合所学知识,就公文制度的演变谈谈你的认识。

26.[江苏扬州2023期初检测]南京国民政府的官员选拔资料摘抄

南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。

南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一 部《考试法》,此后又颁布一系列法规。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立。不同于北洋政府的相关法规,

1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者;二、教育部承认之国外大学独立学院或专科学校毕业,得有证书者;三、有大学或专科学校毕业之同等学力,经检定考试及格者;四、确有专门学术技能或著作,经审查及格者;五、经普通考试及格四年后或曾任委任官及与委任官相当职务三年以上者。《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。

— —以上材料都摘编自高中历史教材《中外史纲要》

请回答

(1)根据材料,概括南京国民政府官员选拔制度的特征

(2)根据材料结合所学,南京国民政府公务员制度建立的意义

27.[河南豫北名校联盟2022二模]阅读材料,回答问题

材料 20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。1982年党的十二大将干部“革命化、年轻化、知识化和专业化”写进了党章。在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养。同时,领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交接班制取代。1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮。随着改革的推进,一大批中青年干部走上各级行政领导岗位,其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献。

——摘编自易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

(1)依据材料,概括改革开放初期干部选拔制度改革的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,简析改革开放初期干部选拔制度改革的意义。

【模拟测试】

一、单项选择题

1.【答案】D

【详解】通过材料并结合所学知识不难发现,题干中既有“留学生”,又有“进士、举人出身”等信息,可知此时中国教育新旧并存,D项正确;中国教育近代化起步于洋务运动时期,排除A项;“思想自由、兼容并包”是新文化运动时期蔡元培任北大校长时实施的,排除B项;中国正式废除科举考试是在1905年,排除C项。

2.【答案】C

【详解】清政府进行官制以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,满族占了多数,说明官制改革的实质仍然是加强满族贵族的统治,并非实行民主政治,导致清政府统治的日趋孤立,故选C;A、D两项材料无法体现,排除;晚清的官制改革目的是挽救统治危机,“动摇了满清的统治基础”夸大了其影响,排除B。

3.【答案】D

【详解】根据材料可知,1898年,清朝礼部颁布乡会试章程,令各省统一照办。规定乡会试仍定为三场,其中第二场中有“专问五洲各国之政”等内容,这有别于以往的科考内容,说明清政府变革了科举考试的内容,侧重了对经世致用的学问的考查,D项正确;当时人才的选拔方式仍是科举制,排除A项;清末新政时期废除了八股取士制度,排除B项;材料与近代中国文官制度无关,排除C项。

4.【答案】A

【详解】材料“凡由学堂考试合格毕业生……”体现了选官的新方式,推动了选官制度向近代化方向变革,A项正确;学堂选官制度正式开始设立的标志是1904年颁布《奏定学堂章程》,排除B项;由材料“均给予贡生、举人、进士出身……”可知这一时期选官制度新旧杂陈,排除C项;科举制废除时间是1905年,排除D项,故选A项。

5.【答案】B

【详解】根据“规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。”可得出清政府采用了新的教育方式及选官方式,有利于教育领域及选官制度的变革,推动近代化进程,B项正确;废除科举是1905年,排除A项;维新变法已经失败,排除C项;该规定并不是近代中国文官制度的理论基础,排除D项。

6.【答案】D

【详解】废除科举制是重大的政治改革举措,但是在清末并未引起较大反应,说明当时社会矛盾突出,不同的社会阶层关注点不同,D正确;A不符合史实,新文化运动时期矛头直指传统价值观,说明1905年价值观念并未崩溃,排除;废除科举与公民意识无关,排除B;废除科举并不意味着新式教育体系成型,排除C。

7.【答案】D

【详解】据材料“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”等信息可知,孙中山在该批复中强调“建官分职, 惟任贤选能、第考选之法”,体现了其主张在官员选拔方面应以考试选贤任能,孙中山的文官考试思想,奠定近代中国文官制度基础,D项正确;1913年《文官考试法草案》的颁布标志近代公务员制度的建立,排除A项;材料强调的是批复内容,未涉及执行,因此无法得出“实现了新旧人事制度的转变”的结论,排除B项;孙中山的文官考试思想,属于“五权宪法”的一部分,其还包括立法、司法、行政、监察等方面,C项片面,排除C项。

8.【答案】D

【详解】从材料中民国县长考试的内容来看,主要涉及国民党党史、建国策略、法律、经济学、政治学、本省财政、实业、教育及路政等,说明的是对县长行政能力的重视,主要选拔实用性人才,D项正确;材料未涉及个人品行,排除A项;材料未涉及县长出身问题,排除B项;科举制在明清时期走向僵化,不利于实用性人才的选拔,与材料无关,排除C项。

9.【答案】D

【详解】依据材料“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”,可以看出西方考试制度对中国现行制度有影响,中国的科举制对西方的考试制度同样有影响,反映了两者之间有联系,D项正确;材料体现的是中国对西方考试制度的借鉴,排除A项;西方的考试制度是借鉴了中国的科举制,不能用“照搬”,排除B项;英国的选官制度是西方选官制度的代表之一,但不能“最先进”形容,排除C项。故选D项。

10.【答案】B

【详解】依据材料“此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃”,可以看出孙中山主张将中国的传统文化同西方的因素结合起来,B项正确;1905年清末新政改科举为学堂选官,排除A项;材料未涉及连续性和稳定性,排除C项;材料未涉及取消传统的“官吏”,排除D项。

存在内容与目的的背离现象

11.【答案】D

【详解】结合所学知识可知,孙中山先生在分析中国科举考试,考察欧美公务员考选制度利弊的基础上,主张考试是实现平民政治、平等政治的美意良制,所有官员均须考试,将考试与选举相结合来选拔官员,考试权独立,从而创立了极有特色的考试学说,推动近代中国文官制度的建设,D项正确;孙中山的考试思想与科举取士有着本质的不同,前者是为国家培养实用性人才,排除A项;孙中山的考试思想并未继承和发展了民族主义的主张,排除B项;考试思想源于中国的科举制,排除C项。

12.【答案】C

【详解】根据材料可知,北京政府的规定仅限于男子,但南京政府的规定并没有性别限制,体现出平等性、公平性增强,C项正确,排除B项;从男女均可参加考试看,选拔范围扩大,虽然北京政府未对文化水平做出要求,但是事实上只有具有一定的文化水平才能考中,因此,对文化水平的限制事实上对报名考试的影响并不大, 排除A项;材料体现不出资产阶级的垄断,排除D项。

13.【答案】A

【详解】据材料“对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职”,可知北洋政府推动了近代人事制度的变革,A若同瞭解;材料主旨不是学习西方制度,排除B项;“确立”错误,排除C项;“实现”不符合史实,排除D项。

14.【答案】C

【详解】依据材料可知,北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,实行文官制度,实行四级文官等级品位制,同时颁布了保障文官权力和地位的法律,这些举措有利于调动文职官吏的工作积极性,C项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着近代中国文官制度的建立,排除A项;材料与“民主和观念”无关,排除B项;北洋军阀统治时期,国家分裂,军阀混战,使民主成了一纸空文,“推动了民主政治重大进展”说法错误,排除D项。

15.【答案】A

【详解】根据表格中的信息可以看出,从1915年到1920年,参与北洋政府文官考试的人数总体上是呈上升趋势的,由此说明文官选拔体制得到了越来越广泛的认可,故选A;表格内容没有涉及官员的选拔方式,排除B;材料反映的是官员考试选拔,不是人事任用程序,排除C;表格信息不能说明留学生的行政素质,排除D。

16.【答案】B

【详解】根据材料“南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律”,并结合所学可知,南京国民政府时期,对公务员制度进行了法律规范,这表明当时的公务员制度进行了制度化法律化的探索,B项正确;材料无法体现当时的公务员制度是否并得以全面实施,排除A项;“提升了官员素质,杜绝了腐败现象”的说法过于绝对,且与史实不符,排除C项;材料无法体现当时的公务员制度保证了政府的效能,排除D项。

17.【答案】B

【详解】根据所学知识可知国民政府通过设立考试院,继承了中国古代考试选官的传统,通过考试的方式选拔人才,对于提升公务人员的素质具有很大的帮助,B项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着文官考试制度的建立,排除A项;材料并未体现考试院受到了封建思想的束缚,排除C项;官员选任的合法性源自于政权的合法性,排除D项。

18.【答案】D

【详解】根据材料可知,1933年国民政府任用公务员,与功勋、国民党派有密切关系,这有利于国民党对政府的控制,其目的是强化国民党独裁统治,D项正确;这种公务员选任方式未继承孙中山文官考试思想,排除A项;材料未体现图实现政治与行政的分离,排除B项;这种公务员选任不利于推进政治民主化的进程,排除C项。

19.C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

【答案】A

【详解】根据材料中的“人民有用任何方式向政府控告及建议之权”“人民向上级政府控告的诉状……不得有任何阻难,亦不得置之不理”可知,这些都是保护人民群众对政府工作人员的民主监督,A项正确;材料信息不属于统一战线内容,排除B项;C项不符合材料主旨,是对材料的曲解;D项与信息主旨不符,排除。

20.【答案】B

【详解】1979年正是改革开放开启时期,中央对于干部的分类考核,技术类强调能力,党政干部强调政治素质和品德,这种考核方式对于此后的改革开放大有裨益,为改革开放提供政治保障,B项正确;党管干部以及干部管理法制化在材料中并未体现,排除A、C项;重视技术干部能力的考察和清正廉洁无关,排除D项。

21.【答案】B

【详解】材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B正确;材料与民族地区的发展无关,A排除;材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C排除;材料未涉及民族团结对发展的重要性,D排除。

22.【答案】A

【详解】材料反映了中共十三大后,党规范科级以上公务员的任命、选拔、管理制度,加强对他们的管理,体现了我国坚持党管干部的原则,A项正确;材料没有体现公务员制度的等级性,且说法不是史实,排除B项;1993年《国家公务员暂行条例》的实行,标志着公务员制度开始推行,排除C项;民主革23命时期,中共中央及各级党委组织部门集中统一管理干部,这与材料信息不符,排除D项。

23.【答案】D

【详解】依据材料“1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。”,可以看出我国公务员考试录用工作进入法制化轨道,D项正确;党管干部是干部管理制度的根本原则,排除A项;“实现”表述绝对,排除B项;公务员不是事业编制,排除C项。

24.【答案】A

【详解】根据“采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法”可知,公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施,从源头上确保了公务员队伍的高素质,极大地促进了公务员队伍结构优化,A项正确,排除C项;B项表述太绝对,错误,排除B项;公务员考试录用制度并非只是针对女性,无法体现极大地提高了女性的社会地位,排除D项。

材料解析题

25.

【答案】(1)建立背景:秦朝统一全国,建立了中央集权国家;统一文字,修建了通行全国的驰道;继承了前代制度基础;重视法律治国;加强国家治理的现实需要。

(2)特点:逐步推行;明确公文类别为主要公文和辅助公文;规范公文处理流程及形式;强调公文一事一议原则。

意义:精炼了边区政府公文种类;提升了边区政府工作效率;为其他抗日民主根据地公文规范提供了示范;为新中国成立后的公文办理奠定了基础。

(3)文书制度是中国古代国家治理的重要方式;制度建设是文明发展的重要表现;承袭历史上的优秀文明成果。

【详解】(1)根据所学可得出其背景是秦朝统一全国,建立了中央集权国家,根据材料“秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地”可得出统一文字,修建了通行全国的驰道,根据材料“公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书”可得出继承了前代制度基础,根据材料“秦朝非常重视公文在行政管理中的作用”可得出重视法律治国,结合秦朝法律的发展可得出加强国家治理的现实需要。

(2)第一小问根据材料中边区政府秘书长、边区政府主席、边区政府办公厅对公文制度改革的推行可得出逐步推行,根据材料“将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电”可得出明确公文类别为主要公文和辅助公文,根据材料“就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定”可得出规范公文处理流程及形式,根据材料“并在注意事项中强调了公文的一事一议原则”可得出强调公文一事一议原则;第二小问的意义可以从对政府公文种类的划分、对工作效率、对其他地区的示范作用、为新中国成立后的公文办理的影响进行作答。

(3)认识可以从文书制度是中国治理国家的一种方式、对文明发展的体现、对优秀文明的继承角度进行分析作答。

26.

【答案】(1)重新设计并形成制度化;借鉴前代和中外历史传统;以孙中山的五权宪政理论为指导;有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;重视平等和开放。

(2)有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强。

【详解】(1)根据材料“南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度……从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。”可知重新设计并形成制度化;根据材料“南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。”可知借鉴前代和中外历史传统;根据材料“1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者……”可知报考要有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;根据材料“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”可知考试选拔重视平等和开放。

根据材料“孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立” “所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”结合所学从有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强等方面加以分析公务员考试建立的意义。

27.

【答案】(1)特点:选拔方式强调民主;选拔标准符合时代要求;培养方式注重理论和实践结合;干部来源多样;改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:提升了干部素质和能力;促进了改革开放和现代化建设;发展了社会主义民主;为现代公务员制度提供借鉴。

【详解】(1)特点:根据材料“明确了挑选和任免干部必须采取‘广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定’的办法”可知,选拔方式强调民主;根据材料“1982年党的十二大将干部‘革命化、年轻化、知识化和专业化’写进了党章”可知,选拔标准符合时代要求;根据材料“在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养”可知,培养方式注重理论和实践结合;根据材料“其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献”可知,干部来源多样;根据材料“1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮”可知,改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养,提升了干部素质和能力;干部选拔适应时代需要,促进了改革开放和现代化建设;干部选拔改革体现了民主,发展了社会主义民主;公务员制度的逐步确立,为现代公务员制度提供借鉴。

B:教师版(模拟试题后附答案解析)

【模拟测试】

一、单项选择题

1.[天津和平2022三模]1901年,清政府谕令自1902年起各省科举要考试能够解说四书五经和论述中国历史、政治及西学政治、艺学的“策论”,废除八股文章;将各省、府、州县的书院改设大、中、小学堂,学生毕业后可以取得功名;选派留学生出国留学,毕业后分别赏给进士、举人出身。这反映了当时

A.教育近代化开始起步 B.“思想自由、兼容并包”的教育方针

C.科举制度宣告终结 D.中国教育呈现新旧并存的发展特征

【答案】D

【详解】通过材料并结合所学知识不难发现,题干中既有“留学生”,又有“进士、举人出身”等信息,可知此时中国教育新旧并存,D项正确;中国教育近代化起步于洋务运动时期,排除A项;“思想自由、兼容并包”是新文化运动时期蔡元培任北大校长时实施的,排除B项;中国正式废除科举考试是在1905年,排除C项。

2.[湖南隆回2022考前押题]1906年,清政府进行官制改革,宣称认同三权分立等原则。改革以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,11个部的13名大臣、尚书中,满族占了7人、蒙古族1人、汉族只有5人。晚清的官制改革

A.是实行预备立宪的核心 B.动摇了晚清的统治基础

C.导致其统治的日趋孤立 D.以西方民主思想为指导

【答案】C

【详解】清政府进行官制以前,各重要部门大臣都是满、汉各半,改革以后,满族占了多数,说明官制改革的实质仍然是加强满族贵族的统治,并非实行民主政治,导致清政府统治的日趋孤立,故选C;A、D两项材料无法体现,排除;晚清的官制改革目的是挽救统治危机,“动摇了满清的统治基础”夸大了其影响,排除B。

3.[浙江丽水高中发展共同体2022返校考]1898年,清朝礼部颁布的乡会试章程中规定:著照所拟,乡会试仍定为三场,第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门文艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。……礼部即通行各省一体遵照。以上材料说明清政府

A.改变了选拔人才的方式 B.废除了八股取士制度

C.建立了近代中国文官制度 D.变革了科举考试的内容

【答案】D

【详解】根据材料可知,1898年,清朝礼部颁布乡会试章程,令各省统一照办。规定乡会试仍定为三场,其中第二场中有“专问五洲各国之政”等内容,这有别于以往的科考内容,说明清政府变革了科举考试的内容,侧重了对经世致用的学问的考查,D项正确;当时人才的选拔方式仍是科举制,排除A项;清末新政时期废除了八股取士制度,排除B项;材料与近代中国文官制度无关,排除C项。

4.[浙江杭州2022期末]1901年清朝颁布《学堂选举鼓励章程》规定:凡由学堂考试合格毕业生,均给予贡生、举人、进士出身,殿试后“酌加擢用,优予官阶”。这一章程的颁布

A.推动选官制度向近代化方向变革

B.标志着学堂选官制度正式开始设立

C.实现了中国选官制度的根本转型

D.确立了科举制废除以后的选官方式

【答案】A

【详解】材料“凡由学堂考试合格毕业生……”体现了选官的新方式,推动了选官制度向近代化方向变革,A项正确;学堂选官制度正式开始设立的标志是1904年颁布《奏定学堂章程》,排除B项;由材料“均给予贡生、举人、进士出身……”可知这一时期选官制度新旧杂陈,排除C项;科举制废除时间是1905年,排除D项,故选A项。

5.[山西晋中2022期末]1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。该规定

A.废除了延续1000多年的科举制度 B.推动中国教育和选官制度的近代化

C.旨在培养推行维新变法的新式人才 D.奠定近代中国文官制度的理论基础

【答案】B

【详解】根据“规定了从小学堂到大学堂的各级学校的规章制度、采用新的教学内容和方式等,并规定对学堂毕业的学生给予科名鼓励,分别授予生员、贡生、举人、进士等出身,再分配相应官职。”可得出清政府采用了新的教育方式及选官方式,有利于教育领域及选官制度的变革,推动近代化进程,B项正确;废除科举是1905年,排除A项;维新变法已经失败,排除C项;该规定并不是近代中国文官制度的理论基础,排除D项。

6.[黑龙江大兴安地区2023开学考]1905年,清政府宣布废科举。革命派几乎不注意此事,改良派反应也不热烈,甚至保守派都未表现出太多不满,农村地区的下层读书人虽然悲愤,却也无可奈何。这反映出当时

A.传统价值观念崩溃 B.公民意识尚未觉醒

C.新式教育体系成型 D.社会矛盾尖锐复杂

【答案】D

【详解】废除科举制是重大的政治改革举措,但是在清末并未引起较大反应,说明当时社会矛盾突出,不同的社会阶层关注点不同,D正确;A不符合史实,新文化运动时期矛头直指传统价值观,说明1905年价值观念并未崩溃,排除;废除科举与公民意识无关,排除B;废除科举并不意味着新式教育体系成型,排除C。

7.[江苏盐城2022期末]1912年2月14日,孙中山在某批复中说:“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”“该部所请, 诚为当今急务,应候令行法制局,将文官试验编纂草案咨交参议院议决后,即日颁布施行可也”。该批复

A.标志近代公务员制度的建立 B.实现了新旧人事制度的转变

C.体现孙中山“五权宪法”思想 D.奠定近代中国文官制度基础

【答案】D

【详解】据材料“查国家建官分职, 惟任贤选能,乃懋厥职,古今中外,罔越斯旨。第考选之法,各有不同,尚公去私,庶无情弊”等信息可知,孙中山在该批复中强调“建官分职, 惟任贤选能、第考选之法”,体现了其主张在官员选拔方面应以考试选贤任能,孙中山的文官考试思想,奠定近代中国文官制度基础,D项正确;1913年《文官考试法草案》的颁布标志近代公务员制度的建立,排除A项;材料强调的是批复内容,未涉及执行,因此无法得出“实现了新旧人事制度的转变”的结论,排除B项;孙中山的文官考试思想,属于“五权宪法”的一部分,其还包括立法、司法、行政、监察等方面,C项片面,排除C项。

8.[江苏无锡2022期末]以下为民国时期县长考试内容及流程

据此可知民国时期的县长考试

A.注重德才兼备 B.强调资格出身 C.深受科举影响 D.突出行政能力

【答案】D

【详解】从材料中民国县长考试的内容来看,主要涉及国民党党史、建国策略、法律、经济学、政治学、本省财政、实业、教育及路政等,说明的是对县长行政能力的重视,主要选拔实用性人才,D项正确;材料未涉及个人品行,排除A项;材料未涉及县长出身问题,排除B项;科举制在明清时期走向僵化,不利于实用性人才的选拔,与材料无关,排除C项。

9.[皖豫名校联盟2022期末]孙中山在《五权宪法》中指出:“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”这说明( )

A.英国考试制度为西方所借鉴 B.西方照搬了中国的考试制度

C.英国有世界最先进的选官制 D.西方文官制与科举制有渊源

【答案】D

【详解】依据材料“英国行考试制度最早,美国行考试不过二三十年,英国的考试制度就是学我们中国的。中国的考试制度是世界上最好的制度。”,可以看出西方考试制度对中国现行制度有影响,中国的科举制对西方的考试制度同样有影响,反映了两者之间有联系,D项正确;材料体现的是中国对西方考试制度的借鉴,排除A项;西方的考试制度是借鉴了中国的科举制,不能用“照搬”,排除B项;英国的选官制度是西方选官制度的代表之一,但不能“最先进”形容,排除C项。故选D项。

10.[浙江绍兴2022期末]孙中山认为“立法、司法、行政固可弗论,其他二权,各国之所无者,我国昔已有之。其一为御史弹劾,即皇帝亦莫能干涉之者;其二为考试,即尽人之所崇拜者也。此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃。”为此,他主张( )

A.改科举为学堂选官,选官制度进入新阶段

B.融合传统的考试监察和西方文官制度的精华

C.甄别措施以保持行政的连续性与稳定性

D.建立现代公务员制度,取代传统的“官吏”

【答案】B

【详解】依据材料“此弹劾权及考试权实我国之优点,吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃”,可以看出孙中山主张将中国的传统文化同西方的因素结合起来,B项正确;1905年清末新政改科举为学堂选官,排除A项;材料未涉及连续性和稳定性,排除C项;材料未涉及取消传统的“官吏”,排除D项。

存在内容与目的的背离现象

11.[安徽滁州2022期末]孙中山认为,官员选拔应以考试制度为主,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用等。1912年初,南京临时政府依据孙中山的主张出台了一系列官员选拔的法规草案。孙中山的考试思想

A.与科举取士没有本质区别 B.继承和发展了民族主义的主张

C.受西方民主科学思想影响 D.推动近代中国文官制度的建设

【答案】D

【详解】结合所学知识可知,孙中山先生在分析中国科举考试,考察欧美公务员考选制度利弊的基础上,主张考试是实现平民政治、平等政治的美意良制,所有官员均须考试,将考试与选举相结合来选拔官员,考试权独立,从而创立了极有特色的考试学说,推动近代中国文官制度的建设,D项正确;孙中山的考试思想与科举取士有着本质的不同,前者是为国家培养实用性人才,排除A项;孙中山的考试思想并未继承和发展了民族主义的主张,排除B项;考试思想源于中国的科举制,排除C项。

12.[广东茂名高州2022期末]下表是不同时期文官考试资格。其变化体现出

A.选拔范围大为缩小 B.考试资格的公平性被弱化

C.考试的平等性增强 D.资产阶级垄断公务员职位

【答案】C

【详解】根据材料可知,北京政府的规定仅限于男子,但南京政府的规定并没有性别限制,体现出平等性、公平性增强,C项正确,排除B项;从男女均可参加考试看,选拔范围扩大,虽然北京政府未对文化水平做出要求,但是事实上只有具有一定的文化水平才能考中,因此,对文化水平的限制事实上对报名考试的影响并不大, 排除A项;材料体现不出资产阶级的垄断,排除D项。

13.[云南玉溪2022期末]北洋政府时期对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。这说明北洋政府( )

A.推动了旧人事制度的的变革 B.意在学习西方的文官制度

C.确立了甄别为主的选官方式 D.实现了人才选拔的公平性

【答案】A

【详解】据材料“对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职”,可知北洋政府推动了近代人事制度的变革,A若同瞭解;材料主旨不是学习西方制度,排除B项;“确立”错误,排除C项;“实现”不符合史实,排除D项。

14.[黑龙江嫩江2022开学考]北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,将除议员与军官以外的所有官员统称文官,废除了古代九品官等制,实行四级文官等级品位制。北洋政府还颁布了保障文官权力和地位的法律。这些措施

A.标志着近代中国文官制度基本建立 B.使民主和观念深入人心

C.有利于提高文职官吏的工作积极性 D.推动了民主政治重大进展

【答案】C

【详解】依据材料可知,北洋政府废除了官与吏之间的等级差别,实行文官制度,实行四级文官等级品位制,同时颁布了保障文官权力和地位的法律,这些举措有利于调动文职官吏的工作积极性,C项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着近代中国文官制度的建立,排除A项;材料与“民主和观念”无关,排除B项;北洋军阀统治时期,国家分裂,军阀混战,使民主成了一纸空文,“推动了民主政治重大进展”说法错误,排除D项。

15.[吉林长春2021届五模]下表为北洋军阀统治时期5次文官考试情况,据此可知

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 不详 194 不详

第一届文官普通考试 1917年4月 2482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受 B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立 D.留学生的行政素质较强

【答案】A

【详解】根据表格中的信息可以看出,从1915年到1920年,参与北洋政府文官考试的人数总体上是呈上升趋势的,由此说明文官选拔体制得到了越来越广泛的认可,故选A;表格内容没有涉及官员的选拔方式,排除B;材料反映的是官员考试选拔,不是人事任用程序,排除C;表格信息不能说明留学生的行政素质,排除D。

16.[山东泰安2022期末]南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律。这表明当时的公务员制度

A.较为科学完善,并得以全面实施 B.进行了制度化法律化的探索

C.提升了官员素质,杜绝了腐败现象 D.组织严密,保证了政府的效能

【答案】B

【详解】根据材料“南京国民政府成立后,出台了《考选委员会组织法》、《典试委员会组织法》、《公务员任用法》、《公务贯考绩法》等一整套文官考试任用、俸禄发放、奖惩与考核的法律”,并结合所学可知,南京国民政府时期,对公务员制度进行了法律规范,这表明当时的公务员制度进行了制度化法律化的探索,B项正确;材料无法体现当时的公务员制度是否并得以全面实施,排除A项;“提升了官员素质,杜绝了腐败现象”的说法过于绝对,且与史实不符,排除C项;材料无法体现当时的公务员制度保证了政府的效能,排除D项。

17.[浙江绍兴2022期末]下图为原国民政府考试院(今中共南京市委市政府所在地),其建成于1929年,设计上采用宫殿式建筑群。考试院三孔门楼,中门上悬“为国求贤”四字题额,大门两旁有一副对联:“入此门来,莫作升官发财思想;出此门去,要有修己安人工夫”。考试院的建成

A.标志文官考试制度的建立 B.有利于公务员素质的提高

C.深受传统封建思想的束缚 D.解决了官员选任的合法性

【答案】B

【详解】根据所学知识可知国民政府通过设立考试院,继承了中国古代考试选官的传统,通过考试的方式选拔人才,对于提升公务人员的素质具有很大的帮助,B项正确;1913年,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志着文官考试制度的建立,排除A项;材料并未体现考试院受到了封建思想的束缚,排除C项;官员选任的合法性源自于政权的合法性,排除D项。

18.[湖北鄂州2022期末]1933年,国民党中央在颁布的《公务员任用法》中明确规定:“曾于民国有特殊勋劳、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。”这一规定( )

A.继承了孙中山的文官考试思想 B.试图实现政治与行政的分离

C.推动了中国政治民主化的进程 D.意在强化国民党的独裁统治

【答案】D

【详解】根据材料可知,1933年国民政府任用公务员,与功勋、国民党派有密切关系,这有利于国民党对政府的控制,其目的是强化国民党独裁统治,D项正确;这种公务员选任方式未继承孙中山文官考试思想,排除A项;材料未体现图实现政治与行政的分离,排除B项;这种公务员选任不利于推进政治民主化的进程,排除C项。

19.[山西太原2022二模]抗战时期,陕甘宁边区政府规定:“对公务人员有功或有过,人民有用任何方式向政府控告及建议之权。”“各下级政府或政务人员,如接得人民向上级政府控告的诉状,特别是控告政务人员的诉状,须随时负责转呈上级政府,不得有任何阻难,亦不得置之不理。”这些规定意在

A.发挥人民群众的民主监督作用 B.扩大抗日民族统一战线群众基础

C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

【答案】A

【详解】根据材料中的“人民有用任何方式向政府控告及建议之权”“人民向上级政府控告的诉状……不得有任何阻难,亦不得置之不理”可知,这些都是保护人民群众对政府工作人员的民主监督,A项正确;材料信息不属于统一战线内容,排除B项;C项不符合材料主旨,是对材料的曲解;D项与信息主旨不符,排除。

20.[山西吕梁2022期末]1979年,中共中央下发《关于实行干部考核制度的意见》,将考核对象分为技术类和党政类。技术类干部侧重能,主要考核干部的专业技能、业务熟练程度﹑科研成果等;党政干部侧重德,考核干部的政治立场和思想品质,主要看是否坚决拥护党的政治路线和思想路线,贯彻执行党的方针政策。《关于实行干部考核制度的意见》的颁布意在

A.深入贯彻党管干部原则 B.为改革开放提供政治保障

C.加强干部管理的法制化 D.建立清正廉洁的官僚队伍

【答案】B

【详解】1979年正是改革开放开启时期,中央对于干部的分类考核,技术类强调能力,党政干部强调政治素质和品德,这种考核方式对于此后的改革开放大有裨益,为改革开放提供政治保障,B项正确;党管干部以及干部管理法制化在材料中并未体现,排除A、C项;重视技术干部能力的考察和清正廉洁无关,排除D项。

21.[河北保定2022二模]1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

【答案】B

【详解】材料“忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”体现的是中央对少数民族地区干部的培养注重德才兼备,B正确;材料与民族地区的发展无关,A排除;材料与优化少数民族干部队伍结构无关,C排除;材料未涉及民族团结对发展的重要性,D排除。

22.[浙江金华十校2022期末]1987年,中共十三大规定:凡科级以上的“高级公务员”,需与一般公务员实行不同的任用、选拔和管理制度,这些制度由党的规章进行规范。对此,下列说法正确的是

A.我国坚持党管干部的原则 B.我国公务员制度存在浓厚等级色彩

C.我国开始推行公务员制度 D.依然沿用民主革命时期的干部制度

【答案】A

【详解】材料反映了中共十三大后,党规范科级以上公务员的任命、选拔、管理制度,加强对他们的管理,体现了我国坚持党管干部的原则,A项正确;材料没有体现公务员制度的等级性,且说法不是史实,排除B项;1993年《国家公务员暂行条例》的实行,标志着公务员制度开始推行,排除C项;民主革23命时期,中共中央及各级党委组织部门集中统一管理干部,这与材料信息不符,排除D项。

23.[浙江A9协作体2023联考]在中国特色社会主义干部管理制度形成过程中,建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革。1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。据此可知( )

A.统一与分类相结合是干部管理制度根本原则

B.公务员的选拔实现科学化、民主化、法制化

C.公务员属于国家事业编制,应依法履行公职

D.公务员的考试录用工作正式进入法制化轨道

【答案】D

【详解】依据材料“1993年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。”,可以看出我国公务员考试录用工作进入法制化轨道,D项正确;党管干部是干部管理制度的根本原则,排除A项;“实现”表述绝对,排除B项;公务员不是事业编制,排除C项。

24.[黑龙江大庆2022期末]2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,其第二十一条规定:“录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。”公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施( )

A.从源头上提升了公务员队伍的素质

B.避免了腐败现象的滋生和恶化

C.对公务员队伍结构的变化影响不大

D.极大地提高了女性的社会地位

【答案】A

【详解】根据“采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法”可知,公务员考试录用制度在我国的全面推行和实施,从源头上确保了公务员队伍的高素质,极大地促进了公务员队伍结构优化,A项正确,排除C项;B项表述太绝对,错误,排除B项;公务员考试录用制度并非只是针对女性,无法体现极大地提高了女性的社会地位,排除D项。

二、材料解析题

25.[黑龙江绥化2022期末]阅读材料,完成下列要求。

材料一 公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书,汉以后称文书。秦朝非常重视公文在行政管理中的作用,以法律的形6张式将公文的使用确定下来,使公文成为各级政府机构之间传达政令、交换信息的主要载体。《行书律》规定对危害公文安全与不能准时传递的行为给予惩罚,以保障其机密性与及时性。从里耶秦简来看,当时公文已经有了明确的分类,公文的书写也有非常固定的格式,同时设有专门的机构-书府,以保管政府机构之间往来的公文。秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

——摘编自陈治国《从里耶秦简看秦的公文制度》等

材料二 毛泽东主席在1939年底中共陕甘宁边区第二次代表大会上,号召把陕甘宁边区建成全国抗日民主模范区,不仅要在民主政治建设、法制建设等方面积极探索,而且要把公文规范化管理做成楷模。当时,边区政府使用的公用文书有近20种,仅“令”就有命令、指令、训令、通令等。1940年9月,边区政府秘书长谢觉哉制发了公文用纸样式。1942年1月,边区政府主席林伯渠签署了陕甘宁边区政府“关于认真执行新公文程式”命令,交代清楚了推行中应考虑和注意的方面。1945年12月边区政府办公厅进一步制定了《公文处理办法》,就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定。将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电。各种公文形式上一律使用直起法,使用白话文和新式标点符号,并在注意事项中强调了公文的一事一议原则。

——摘编自田惠琴等《陕甘宁边区政府推行新公文程式的特点与意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝公文制度建立的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陕甘宁边区政府新公文制度改革的特点及意义。

(3)根据以上材料并结合所学知识,就公文制度的演变谈谈你的认识。

【答案】(1)建立背景:秦朝统一全国,建立了中央集权国家;统一文字,修建了通行全国的驰道;继承了前代制度基础;重视法律治国;加强国家治理的现实需要。

(2)特点:逐步推行;明确公文类别为主要公文和辅助公文;规范公文处理流程及形式;强调公文一事一议原则。

意义:精炼了边区政府公文种类;提升了边区政府工作效率;为其他抗日民主根据地公文规范提供了示范;为新中国成立后的公文办理奠定了基础。

(3)文书制度是中国古代国家治理的重要方式;制度建设是文明发展的重要表现;承袭历史上的优秀文明成果。

【详解】(1)根据所学可得出其背景是秦朝统一全国,建立了中央集权国家,根据材料“秦朝还在全国建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保证皇帝和中央的政令能够传送到全国各地”可得出统一文字,修建了通行全国的驰道,根据材料“公文是国家政务活动中产生并使用的文字材料,殷前称书契,周称官书,春秋、战国及秦统称书”可得出继承了前代制度基础,根据材料“秦朝非常重视公文在行政管理中的作用”可得出重视法律治国,结合秦朝法律的发展可得出加强国家治理的现实需要。

(2)第一小问根据材料中边区政府秘书长、边区政府主席、边区政府办公厅对公文制度改革的推行可得出逐步推行,根据材料“将公文类别分为主要的公文为命令、布告、批答、公函及呈文,辅助的公文为报告、通知、指示信、签条、快邮代电”可得出明确公文类别为主要公文和辅助公文,根据材料“就收文、发文、处理、归档、借阅等做出明确的规定”可得出规范公文处理流程及形式,根据材料“并在注意事项中强调了公文的一事一议原则”可得出强调公文一事一议原则;第二小问的意义可以从对政府公文种类的划分、对工作效率、对其他地区的示范作用、为新中国成立后的公文办理的影响进行作答。

(3)认识可以从文书制度是中国治理国家的一种方式、对文明发展的体现、对优秀文明的继承角度进行分析作答。

26.[江苏扬州2023期初检测]南京国民政府的官员选拔资料摘抄

南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。

南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一 部《考试法》,此后又颁布一系列法规。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立。不同于北洋政府的相关法规,

1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者;二、教育部承认之国外大学独立学院或专科学校毕业,得有证书者;三、有大学或专科学校毕业之同等学力,经检定考试及格者;四、确有专门学术技能或著作,经审查及格者;五、经普通考试及格四年后或曾任委任官及与委任官相当职务三年以上者。《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。

— —以上材料都摘编自高中历史教材《中外史纲要》

请回答

(1)根据材料,概括南京国民政府官员选拔制度的特征

(2)根据材料结合所学,南京国民政府公务员制度建立的意义

【答案】(1)重新设计并形成制度化;借鉴前代和中外历史传统;以孙中山的五权宪政理论为指导;有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;重视平等和开放。

(2)有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强。

【详解】(1)根据材料“南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度……从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。”可知重新设计并形成制度化;根据材料“南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。”可知借鉴前代和中外历史传统;根据材料“1929年公布的《考试法》规定参加高等考试以备荐任职任用的应试人,需具有下列资格之一: 一、国立或经立案之公私立大学独立学院,或专科学校毕业,得有证书者……”可知报考要有一定的资格限制;重视教育经历和实践能力;根据材料“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”可知考试选拔重视平等和开放。

根据材料“孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立” “所有公务员均须依法律,经考试院考选、钤叙,方得任用”“《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人。”结合所学从有助于稳定社会巩固统治;实践孙中山先生的宪政思想;扩大统治基础;推动教育的近代化发展和中外交流;推动社会的开放和平等;推动党治和国家统一;但是,也有利于国民党一党专政的加强等方面加以分析公务员考试建立的意义。

27.[河南豫北名校联盟2022二模]阅读材料,回答问题

材料 20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。1982年党的十二大将干部“革命化、年轻化、知识化和专业化”写进了党章。在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养。同时,领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交接班制取代。1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮。随着改革的推进,一大批中青年干部走上各级行政领导岗位,其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献。

——摘编自易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

(1)依据材料,概括改革开放初期干部选拔制度改革的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,简析改革开放初期干部选拔制度改革的意义。

【答案】(1)特点:选拔方式强调民主;选拔标准符合时代要求;培养方式注重理论和实践结合;干部来源多样;改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:提升了干部素质和能力;促进了改革开放和现代化建设;发展了社会主义民主;为现代公务员制度提供借鉴。

【详解】(1)特点:根据材料“明确了挑选和任免干部必须采取‘广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定’的办法”可知,选拔方式强调民主;根据材料“1982年党的十二大将干部‘革命化、年轻化、知识化和专业化’写进了党章”可知,选拔标准符合时代要求;根据材料“在培训方式上,除建立正规化的党校教育体系外,党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养”可知,培养方式注重理论和实践结合;根据材料“其中党外干部、少数民族干部及妇女干部的比例大大增加,他们为中国改革开放和社会主义现代化建设做出了重要的贡献”可知,干部来源多样;根据材料“1987年十三大在干部人事制度上提出了建立公务员制度的构想,掀起了干部制度改革的高潮”可知,改革逐渐制度化、规范化。

(2)意义:党中央还注重干部在实践岗位上的锻炼和培养,提升了干部素质和能力;干部选拔适应时代需要,促进了改革开放和现代化建设;干部选拔改革体现了民主,发展了社会主义民主;公务员制度的逐步确立,为现代公务员制度提供借鉴。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理