高中历史《纲要(上)》同步学案( 第六单元)学生版+教师版(知识框架+阶段特征+重点梳理+单元测试)

文档属性

| 名称 | 高中历史《纲要(上)》同步学案( 第六单元)学生版+教师版(知识框架+阶段特征+重点梳理+单元测试) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-17 08:41:47 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高中历史《中外历史纲要(上)》同步学案(知识框架+阶段特征+重点梳理+单元测试)

《中外历史纲要(上)》第六单元知识总结

(第六单元:辛亥革命与中华民国的建立)

(一)学 生 版

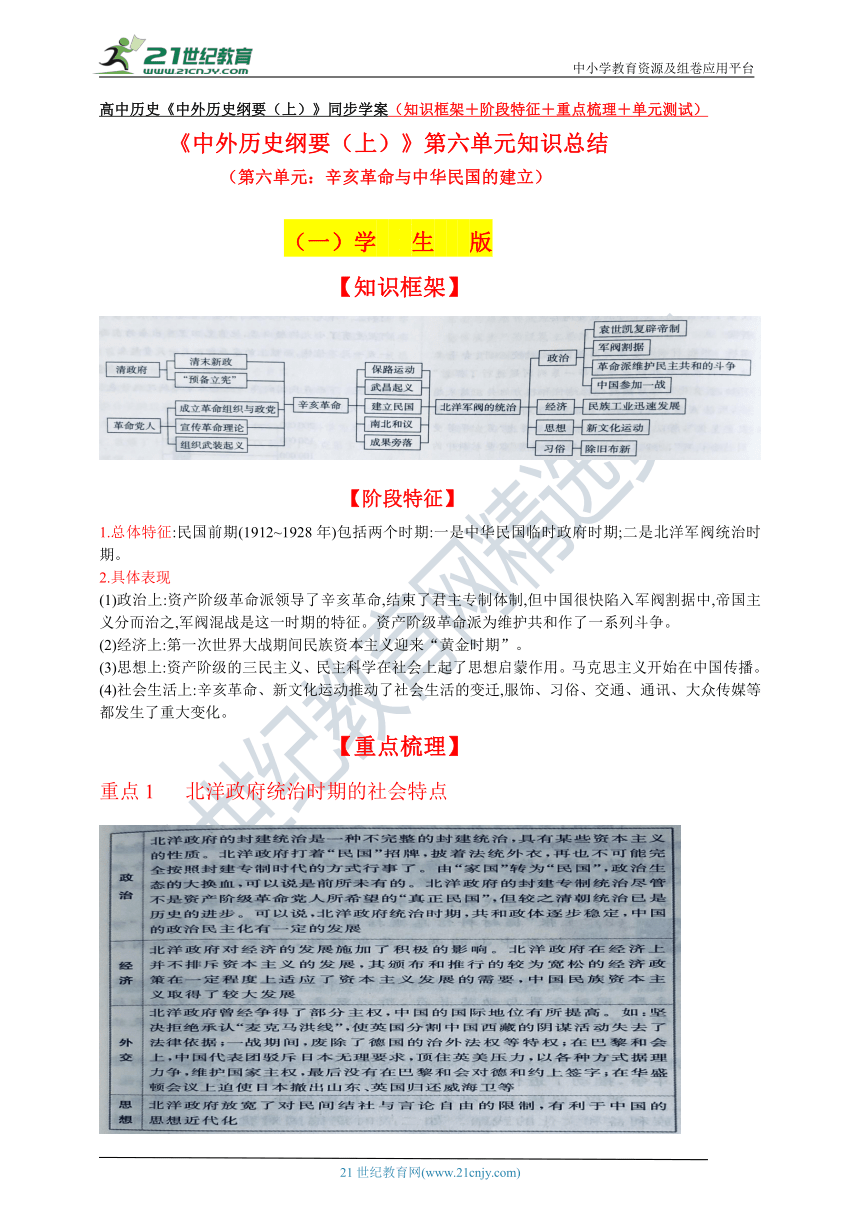

【知识框架】

【阶段特征】

1.总体特征:民国前期(1912~1928年)包括两个时期:一是中华民国临时政府时期;二是北洋军阀统治时期。

2.具体表现

(1)政治上:资产阶级革命派领导了辛亥革命,结束了君主专制体制,但中国很快陷入军阀割据中,帝国主义分而治之,军阀混战是这一时期的特征。资产阶级革命派为维护共和作了一系列斗争。

(2)经济上:第一次世界大战期间民族资本主义迎来“黄金时期”。

(3)思想上:资产阶级的三民主义、民主科学在社会上起了思想启蒙作用。马克思主义开始在中国传播。

(4)社会生活上:辛亥革命、新文化运动推动了社会生活的变迁,服饰、习俗、交通、通讯、大众传媒等都发生了重大变化。

【重点梳理】

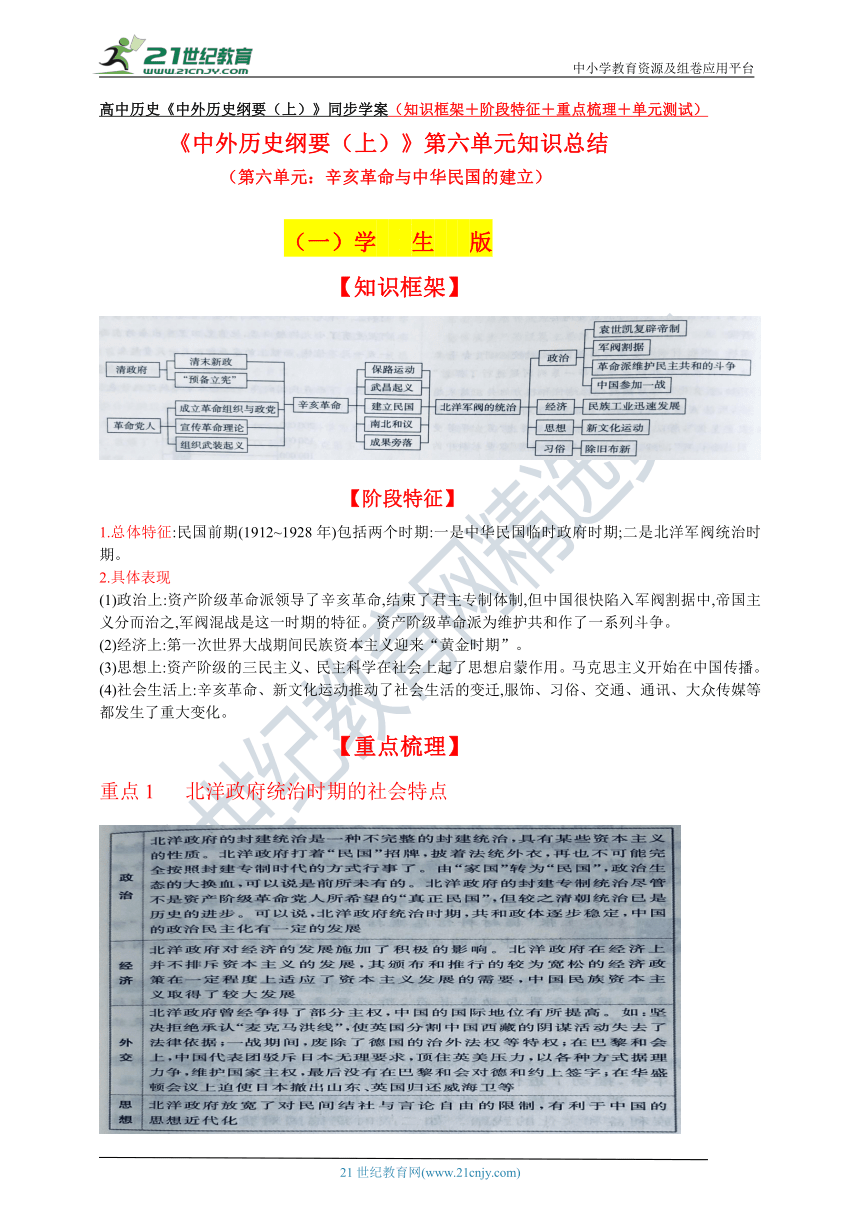

重点1 北洋政府统治时期的社会特点

重点2 近代民族工业的特点及作用

1.特点

(1)产生条件:不是中国自身生产力和商品经济充分发展到足够程度的结果, (2)工业布局:主要集中在东南沿海地带,广大西部和内陆地区十分稀少。

(3)工业结构;民族工业主要以轻工业为主,重工业严重滞后。

(4)经营管理:民族工业资金少,规模小,技术力量薄弱。

2,对中国近代历史发展进程的推动作用

(1)从经济领域看;民族资本主义工业是一种代表历史潮流和趋势的新经济因素,民族工业的发展进一步瓦解自然经济,推动了中国近代化的进程和社会经济的发展,同时对外国资本主义侵略有一定的抵制作用。

(2)从政治领域看:民族资本主义经济的产生和发展,使资产阶级和无产阶级队伍不断发展壮大,为维新变法运动和辛亥革命的开展提供了物质条件和社会基础(为资产阶级进行政治斗争提供经济基础),也为中国革命由旧民主主义革命向新民主主义革命转变创造了条件。

(3)从思想领域看:民族资本主义的产生和发展,为西方资本主义思想的传播提供了社会基磁,资产阶级为了壮大自己的力量和推翻封建主义,开展了一系列思想解放运动(如维新思想和资产阶级革命思想的传播、新文化运动等),从而冲击和动摇了封建正统思想的统治地位,解放了人们的思想。

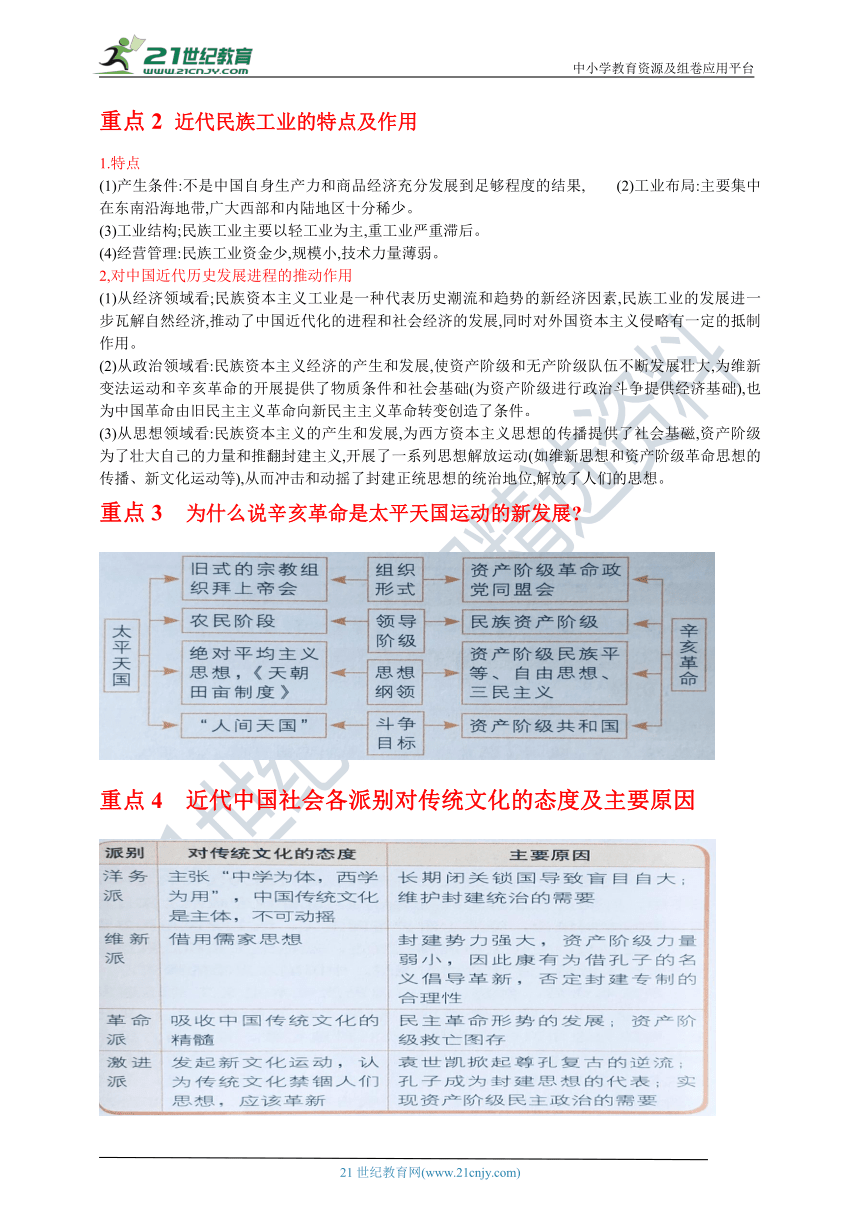

重点3 为什么说辛亥革命是太平天国运动的新发展

重点4 近代中国社会各派别对传统文化的态度及主要原因

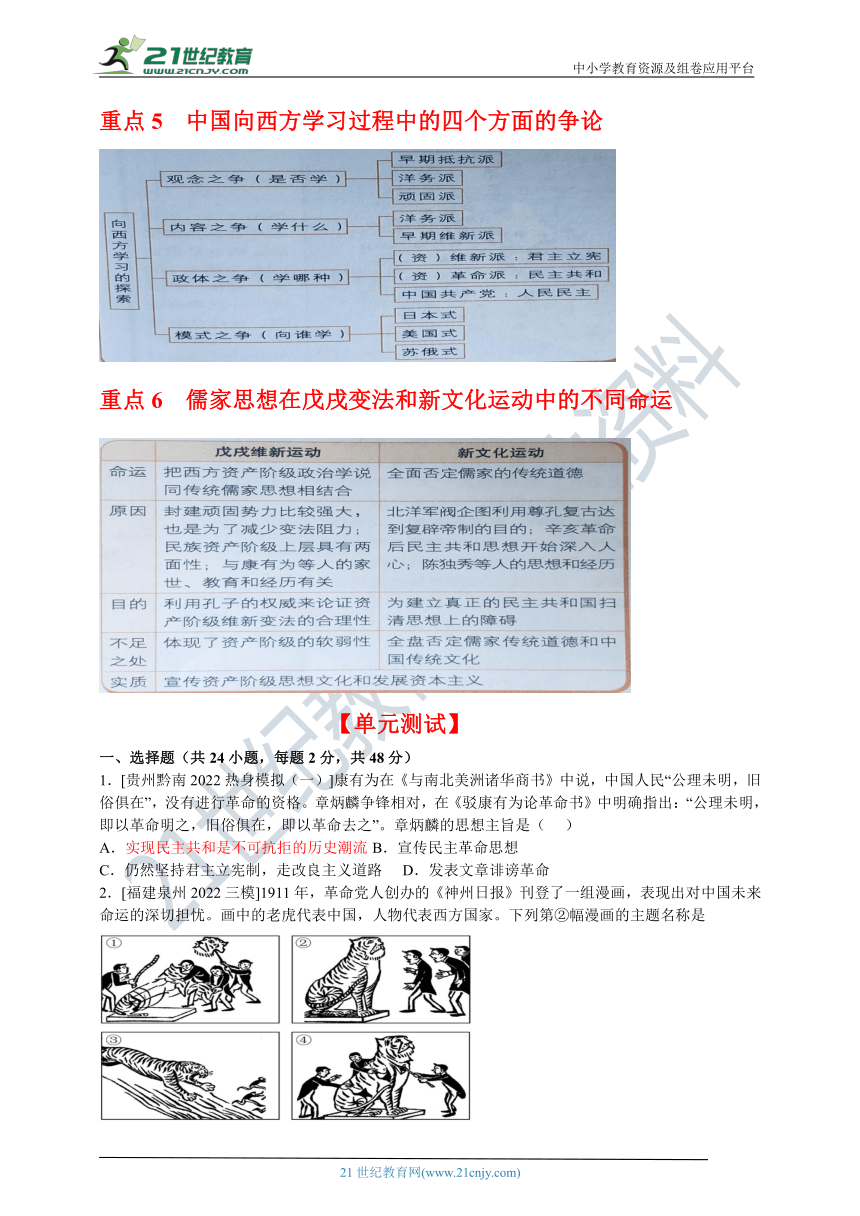

重点5 中国向西方学习过程中的四个方面的争论

重点6 儒家思想在戊戌变法和新文化运动中的不同命运

【单元测试】

选择题(共24小题,每题2分,共48分)

1.[贵州黔南2022热身模拟(一)]康有为在《与南北美洲诸华商书》中说,中国人民“公理未明,旧俗俱在”,没有进行革命的资格。章炳麟争锋相对,在《驳康有为论革命书》中明确指出:“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”。章炳麟的思想主旨是( )

A.实现民主共和是不可抗拒的历史潮流 B.宣传民主革命思想

C.仍然坚持君主立宪制,走改良主义道路 D.发表文章诽谤革命

2.[福建泉州2022三模]1911年,革命党人创办的《神州日报》刊登了一组漫画,表现出对中国未来命运的深切担忧。画中的老虎代表中国,人物代表西方国家。下列第②幅漫画的主题名称是

A.“康乾时之中国” B.“咸(丰)同(治)时之中国”

C.“现在之中国” D.“将来之中国”

3.[吉林长春2022质量监测(五)]1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,首开总统宣誓之先河:“倾覆满洲专制政府巩固中华民国……至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。”这一宣誓的主要价值是

A.激发国民党人的斗志 B.号召实行责任内阁制

C.凝聚国家复兴的力量 D.确立民主共和的制度

4.[湖南衡阳2022三模]民国建立后,宋教仁指出:“以前,是秘密的组织,现在是公开的组织。以前,是旧的破坏的时期;现在,是新的建设的时期。以前,对于敌人,是拿出铁血的精神,同他们奋斗;现在,对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗。”由此可知,改组后的国民党旨在

A.建立强力的中央集权政府 B.以议会选举与政党活动为中心

C.争取和维护民主共和制度 D.制约袁世凯所代表的专制力量

5.[河北2022考前冲刺]1912年,中华民国临时参议院颁布《国会组织法》,如表为南京临时参议院与清朝谘议局对选举国会议员的规定,据此可知民国初年

居住年限 不动产 教育程度 选民年龄

南京临时参议院 居住选区两年以上 500元 小学毕业 21岁

清朝月谘议局 居住选区十年 5000 元 中学毕业 25岁

A.政治参与主体扩大 B.民主共和观念深入人心

C.重视进行法制建设 D.封建专制思想十分浓厚

6.[重庆2022三联诊]辛亥革命前后,“华盛顿”一词在媒体报刊和政界要员访谈中频繁出现。1913年《大陆报》记者弥勒访问袁世凯,告知“有人谓总统欲仿效拿破仑”,袁世凯马上表示:“余欲为华盛顿,非拿破仑也。”袁世凯就任正式大总统后就一直以中国华盛顿而自居。这一现象说明

A.民主共和的理念广为传播 B.崇洋媚外的社会氛围浓厚

C.袁世凯积极准备复辟帝制 D.政府希望得到西方国家支持

7.[湖南长沙长郡中学2022保温卷(二)]1913年2月,孙中山在日本演讲时说:“中国革命事业,实全国人民心理所成。而其所以共和建国之理由,盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”这表明,孙中山

A.反对袁世凯称帝 B.争取民众对大革命的拥护

C.坚持共和的信念 D.反思辛亥革命失败的教训

8.[河北唐山2022仿真模拟三]武昌起义前后,清朝地方督抚出身统计表

项目 类别 正途(进士、举人等) 异途(监生、行伍等) 新途(新式学生)

武昌起义前在职督抚 79.2% 20.8% 0

武昌起义后新任督抚 2% 5% 26.3%

据表,清朝地方督抚出身的变化( )

A.说明科举制出现重大变革 B.极大地刺激了资产阶级参政热情

C.有利于地方军阀控制政局 D.是当局政府面对危机的应急反应

9.[海南2022全真模拟(四)]孙中山说:“领土是老祖宗留下的遗产,人民是国家的主人,主权是一个国家的基本权利。国家是社会的大团体,仅有土地无人民,国家亦不能构成,然而仅有土地和人民,无政治之权力,仍不能成为国家。”这一观点( )

A.旨在宣扬西方的民权思想 B.反映了国民自主意识觉醒

C.促进了新家国观念的形成 D.推动了国内反帝斗争高涨

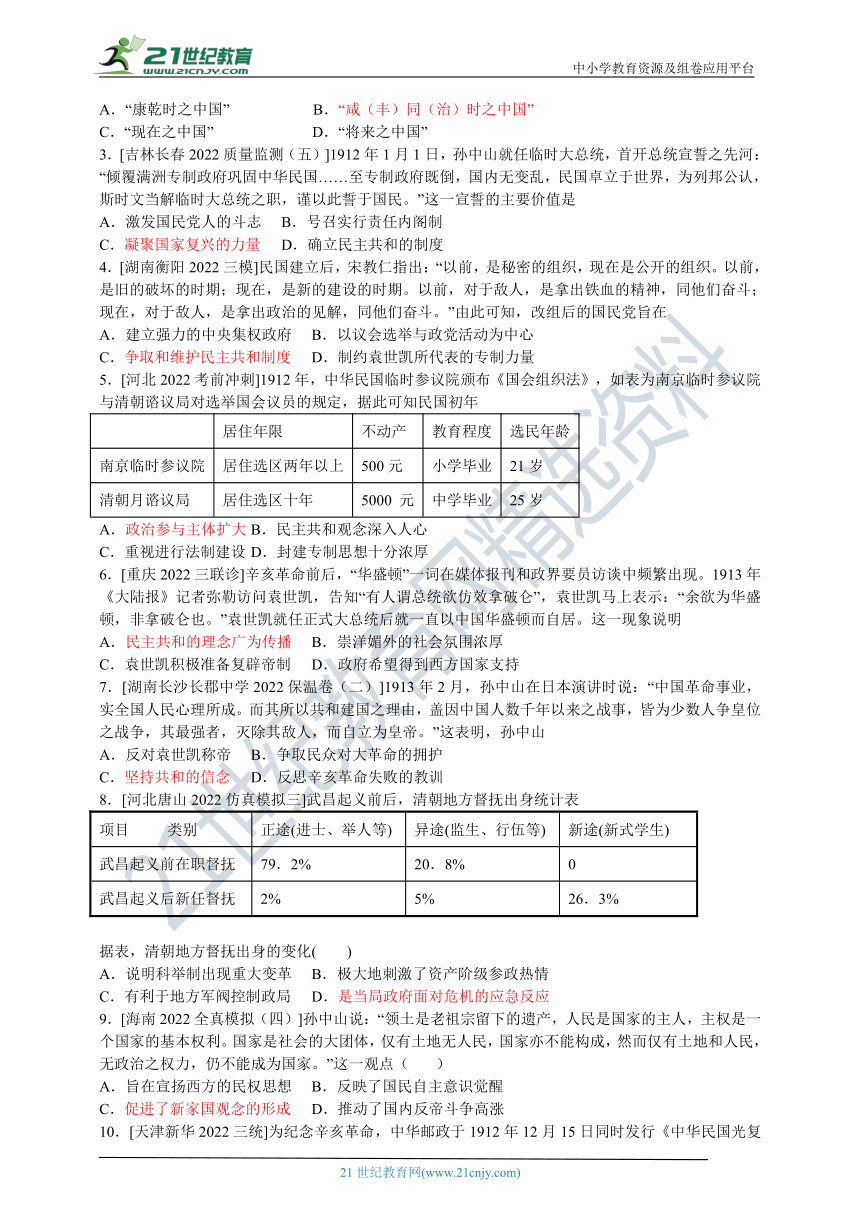

10.[天津新华2022三统]为纪念辛亥革命,中华邮政于1912年12月15日同时发行《中华民国光复纪念》和《中华民国共和纪念》邮票各套。主图分别为当时中国最显要的人物,图1肖像为孙中山,图2肖像为袁世凯。据材料推知,两套邮票的同时发行

A.标志着近代中国国家邮政的开端

B.反映了革命派与北洋军阀的妥协与合作

C.佐证了民主共和的观念深入人心

D.证实民国初年政党政治的格局已经形成

11.[湖北2022模拟(七)]马勇在《百年巨变——乱世晚清和民国乱象》一书中指出,重新建构的中华民族确实没有遵从孙中山的设计,而是沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会。作者意在说明辛亥革命

A.打开了通往民主政治之门 B.加速了中国君主立宪的步伐

C.消除了君主专制制度阴影 D.冲击了中国半殖民地的性质

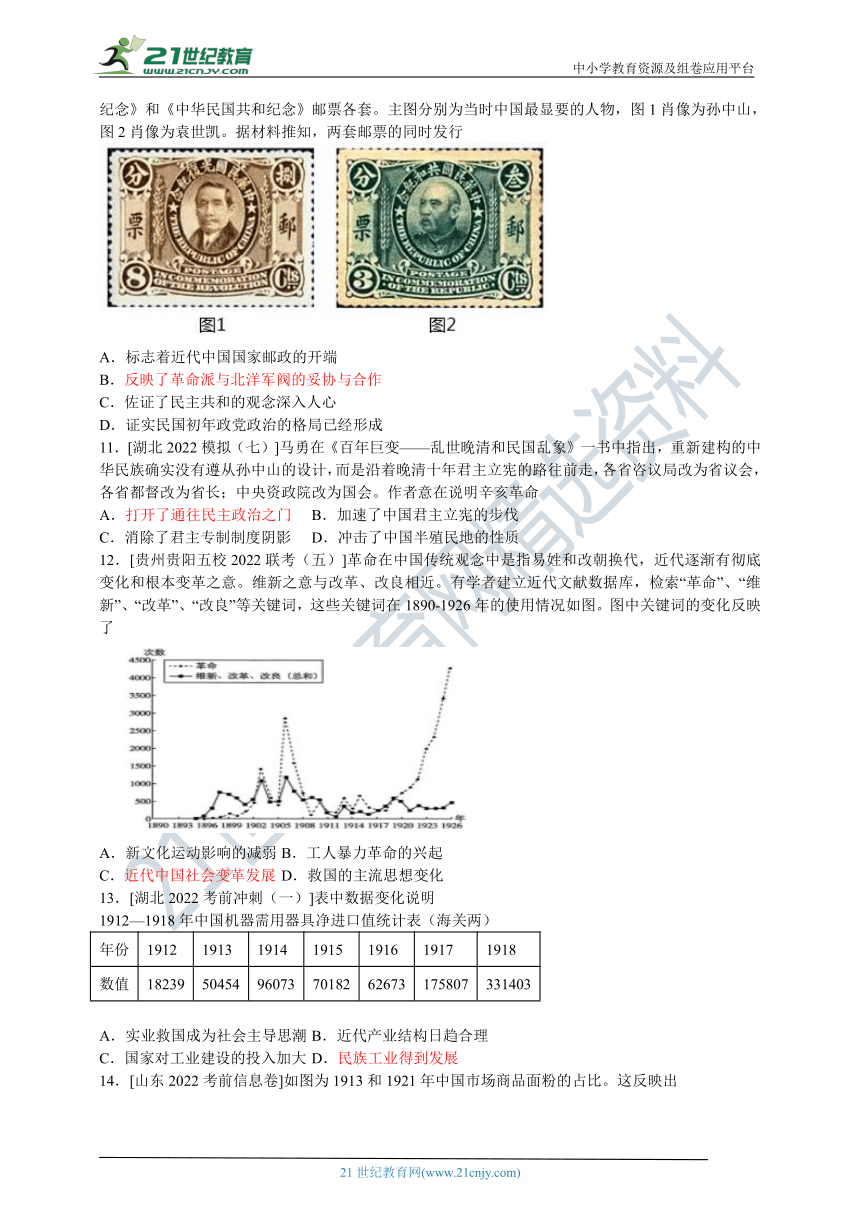

12.[贵州贵阳五校2022联考(五)]革命在中国传统观念中是指易姓和改朝换代,近代逐渐有彻底变化和根本变革之意。维新之意与改革、改良相近。有学者建立近代文献数据库,检索“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词,这些关键词在1890-1926年的使用情况如图。图中关键词的变化反映了

A.新文化运动影响的减弱 B.工人暴力革命的兴起

C.近代中国社会变革发展 D.救国的主流思想变化

13.[湖北2022考前冲刺(一)]表中数据变化说明

1912—1918年中国机器需用器具净进口值统计表(海关两)

年份 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

数值 18239 50454 96073 70182 62673 175807 331403

A.实业救国成为社会主导思潮 B.近代产业结构日趋合理

C.国家对工业建设的投入加大 D.民族工业得到发展

14.[山东2022考前信息卷]如图为1913和1921年中国市场商品面粉的占比。这反映出

A.传统经济结构的顽固性 B.国产面粉大量出口欧洲

C.洋面粉占据了主导地位 D.民族工业持续良性发展

15.[安徽合肥2022最后一卷]革命后,清代用来区分等级的官员服饰被废除,男子服饰虽然还常见长袍马褂,但西式礼服等开始流行,妇女衣着开始流行上衣下裤、上衣下裙、旗袍等形式。材料表明

A.辛亥革命实现社会转型 B.清代习俗被完全废止

C.男女平等观念深入人心 D.思想启蒙影响社会风尚

16.[浙江五校2022联考]如图是民国年间出版的但杜宇个人漫画《阿瞒请客,珍馐杂陈》,画面右侧的曹阿瞒正弓腰缩颈摊开手掌,面对满桌的“珍馐”,似乎在对“客人”说:“您请用吧!”左面的“客人”身穿和服,正捏着“山东”往嘴里送。桌上的“珍馐'还有象征“青岛”的啤酒,以及“东三省”“福建”“蒙古”“矿山”等。对该漫画理解准确的是

A.讽刺了亲日派的妥协倾向 B.推动了革命统一战线的形成

C.标志着新民主主义革命的开端 D.表明中日民族矛盾上升为了主要矛盾

17.[江苏常州2022模拟]1923年9月,曹锟在总统选举的预选会上,以5000元一张选票,到处收买议员,又以40万元高价,收买了国会议长,最终花了1350余万元总算当上大总统。曹锟贿选客观上说明( )

A.民主共和成为时人共识 B.《临时约法》已然失效

C.时人对民主政体的认可 D.武力操控政局成为过去

18.[福建漳平2022联考]如图为1906—1921年日、英、德、俄四国在华商号数量变化示意图。其中属于日本和英国的分别是

A.②和④ B.③和④ C.①和④ D.①和③

19.[河南部分重点高中2022模拟]1906年荣氏兄弟在无锡设立公益第一小学,随后每隔两年创办一所小学,至1915年已有7所小学,厂内职工都接受了基础教育。1919年设立公益工商中学,要求学生“贵在实学”,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用。这反映了荣氏兄弟( )

A.实业救国的努力实践 B.重视发展基础教育

C.通过教育来发展实业 D.极力提高职工待遇

20.[江西重点中学盟校2022一模]下表是1913-1916年中国进出口贸易的主要数据,据此表可知

A.中国逐渐改变贸易的劣势地位

B.民族资产阶级投资积极性提高

C.中国民族工业摆脱了列强控制

D.出口增加主要得益于国家政策

21.[山西朔州怀仁2022三模]新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事;陈独秀也认为“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”。据此可知,他们二者

A.将文学改良与政治革新结合 B.试图通过新文学宣传新思想

C.都属于白话文运动的开启者 D.具有反传统的民主主义倾向

22.[福建龙岩2022考前模拟]下面是关于五四运动一个论题的子目,据此最恰当的论题是

(一)白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立(二)家庭制度变革,“社会的结合”驳兴(三)民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播

A.一场伟大的爱国革命运动 B.现代中国的新起点

C.新文化运动得到迅猛发展 D.中华民族的新觉醒

23.[云南昆明2022三模]陈独秀在比较东方和西方民族思想后指出,“东洋民族,自游牧社会,进而为宗法社会,至今无以异焉。宗法社会,以家族为本位,而个人无权利”,以致“视公共之安危,不关己身之喜戚”。据此,陈独秀意在

A.批判传统宗法社会 B.塑造现代国民意识

C.宣扬公民权利观念 D.主张国家至上理念

24.[北京东城2022二模]蔡元培在《中国新文学大系》总序中指出:文学是传导思想的工具。欧洲文艺复兴时“把各民族的方言利用为新文学的工具,在意大利有但丁、朴伽邱(薄伽丘)、马基亚弗利等”。与此相类,“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,正与但丁等同一见解”。蔡元培意在表明( )

A.章回体白话小说的复兴 B.白话文是新文化运动的旗帜

C.文学革命的形式与价值 D.革命文化开始登上历史舞台

二、材料分析题(共52分,其中25题25分,26题12分,27题15分)

25.(25分)[浙江2022预测卷]阅读材料,完成下列要求。

材料一 魏源曾多次引用以往“以夷制夷”之典故,说:“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”他受林则徐“制炮必求极利,造船必求极坚”思想的启发,首先提出了“师敌之长技以制敌”的口号。林则徐将《四洲志》手稿全盘交付魏源,嘱其撰辑《海国图志》。魏源在辑录引用外国史地书籍时…专门辑录涉及各国间矛盾的内容。他认为既然各国公然承认有“不能齐心会合之大害”,则我国利用其矛盾,倡“以夷制夷”,亦是自然之事。

——摘编自陈先初、胡慧娥《魏源“师夷长技以制夷”思想再探》

材料二 陈独秀指出:辛亥革命以来之所以屡屡失败,“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污;其大部分,则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端,莫不黑幕层张,垢污深积,并此虎头蛇尾之革命而未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也”。

——摘编自张宝明主编《〈新青年〉百年典藏》

(1)根据材料一,指出魏源“师夷长技以制夷”思想的来源,结合所学,说明“师夷长技以制夷”思想的内涵。(13分)

(2)根据材料二,结合所学,指出辛亥革命未能完成的历史任务。概括陈独秀对“辛亥革命以来之所以屡屡失败”原因的认识,从思想文化层面指出陈独秀为继续推动革命所做的努力。(12分)

26.(12分)[广东2022三联]阅读材料,完成下列要求。

材料一 既然新文化运动中许多议题在晚清就已经出现了,那么新文化运动到底新在哪里?其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进。新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中;科学同样如此,理性不止运用于科学相关领域,而科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙。消除政治社会黑暗的关键在于思想文化,是当时的一个新思想。

——摘编自王沉森《从晚清到新文化运动,思想启蒙是连续的吗?》

材料二 近代中国社会思潮演变是马克思主义传播的“推进器”。马克思主义传入中国的时间较早,但传播内容较为碎片化,传播进程缓慢。随着近代中国阶级力量和政治格局的变化,在“你方唱罢我登场”的复杂局面中,各阶级为宣传自身立场选择了不同的社会思潮:孙中山在对早期非科学社会主义思潮的宣传中,强烈批判资本主义,为马克思主义的传播奠定了基础;五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示。

——摘编自赵琛、赵炫竹《五四时期马克思主义的传播路径》

(1)结合材料一和所学知识,指出新文化运动的“新”的表现。(6分)

(2)结合材料二和所学知识,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。(6分)

27.(15分)[安徽淮南2022二模]【历史一-选修1:历史上重大改革回眸】

材料 在中世纪的中国,政刑之权“从于一人之身”,上自皇帝,下至州县长官莫不如是。清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主“司法独立”。他认为:“东西各国宪政之萌芽,俱本于司法之独立。”司法独立不仅可收统一事权之效,且可为“异日宪政之始基”。因此,他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。编制法规定全国的法院分为初级、地方、高等审判厅、大理院四级,分设于县、府、省、中央,采用四级三审制。并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。1907年,在法部的主持下,创设审判厅于东三省,并试办于直隶、江苏两省。中国之司法、行政分立自此而始。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料,概括清末新政法制改革中“司法独立”的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括清末新政法制改革的特点并简析其意义。(9分)

答案与解析

一、选择题(共24小题,每题2分,共48分)

1.【答案】A

【详解】根据材料“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”可知,章炳麟不赞同康有为的观点,主张进行革命,实行民主共和制度,A项正确;宣传民主革命思想也是为实现民主共和服务的,排除B项;C项是康有为的主张,排除C项;章炳麟的思想主旨是赞同革命,排除D项。

2.【答案】B

【详解】①中的老虎被西方国家瓜分,反映的是1911年革命党人对中国未来被瓜分命运的担心,即“将来之中国”,②中的老虎呈现出孱弱之态,西方列强伸出双手显有觊觎之势,应为“咸(丰)同(治)时之中国”,③中的老虎将西方国家赶跑,应是强盛的康乾时期,且此时中国实行的是闭关锁国政策,④中老虎正被几个西方国家屠戮,表明此时中国正遭受几个西方国家的侵略,应是“现在之中国”,B项正确,排除A、C、D项。

3.【答案】C

【详解】总统誓词中强调了推翻了专制,强调了国家政权的合法性,意在凝聚国家复兴的力量,C项正确;誓词并不是强调斗争,而是建设,排除A项;誓词中没有提到政府组织形式,排除B、D项。

4.【答案】C

【详解】根据材料“是新的建设的时期”、“对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗”和所学知识可知改组后的国民党旨在争取和维护民主共和制度,C项正确;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是建立强力的中央集权政府,排除A项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是以议会选举与政党活动为中心,排除B项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是制约袁世凯所代表的专制力量,排除D项。

5.【答案】A

【详解】根据材料可知民国初年对选民的资格限制比清朝宽松,居住地年限和不动产限制条件降低,教育程度要求降低,选民年龄限制下调,这样可以吸纳更多的人参选,扩大政治参与主体,A项正确;仅从材料中参与选举主体范围扩大,不能推断出民主共和观念深入人心,排除B项;材料侧重于辛亥革命后政治参与度的变化,法制建设只是片面的一个点,排除C项;《国会组织法》的颁布说明社会存在一定的民主,且“十分”无法体现,排除D项。

6.【答案】A

【详解】在中国近代历史的语境中,华盛顿是西方民主共和政治体制的典型代表,频繁见于媒体报刊和政界要员的访谈中。袁世凯表示要为“中国之华盛顿”而非拿破仑,说明民主共和的理念广泛传播,有强大的民意基础,袁世凯也假意附和,A项正确;材料没有体现崇洋媚外,排除B项;C项袁世凯准备复辟帝制,没有从“华盛顿”一词的频繁使用角度考虑,不符合题目的主旨,排除C项;D项与主旨无关,排除D项。

7.【答案】C

【详解】根据材料“盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”可知,孙中山主张民主共和的信念,C项正确;孙中山领导护国运动反对袁世凯称帝,排除A项;国民大革命是1924-1927年,排除B项;材料不是反思辛亥革命失败的教训,排除D项。

8.【答案】D

【详解】据表可知武昌起义前后地方督抚出身出现变化:正途骤降,异途和新途上升,尤其是新途(新式学生)由0增长到26.3%,这说明清政府面对统治危机,不得不被动作出应对,故选D项;科举制早在1905就已被废除,排除A项;督抚出身涉及进士、举人、监生、行伍和新式学生,看不出资产阶级,排除B项;武昌起义前后清朝地方督抚出身变化表,从表中我们得不出有利于地方军阀控制政局的结论,排除C项。

9.【答案】C

【详解】结合所学知识可知,孙中山提出领土观念,强调人民主权与国家治理间的关系,蕴含了近代民族、民主理念,促进了新家国观念的形成,C项正确;旨在宣扬西方的民权思想与“领土是老祖宗留下的遗产”等内容不符,排除A项;仅有孙中山一个人的观点,不能说明国民自主意识觉醒,排除B项;材料侧重的是人民主权,并非反帝目标,不能直接推动国内反帝斗争高涨,排除D项。

10.【答案】B

【详解】结合所学知识可知,受资产阶级革命派的软弱性和妥协性影响,当时资产阶级革命派同袁世凯妥协,表示只要袁世凯宣布拥护共和,就可以把临时大总统的职位让给他,因此材料反映的是革命派与北洋军阀的妥协与合作,B项正确;大清邮政的创办是我国近代邮政的开始,排除A项;材料未涉及民主共和观念深入人心的说法,排除C项;材料未涉及政党政治,排除D项。

11.【答案】A

【详解】材料“沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会”强调当时中国实行没有君主的立宪政治。从这个角度看,辛亥革命促使中国打开了通往民主政治之门,故A项正确;辛亥革命后中华民国实行民主共和之路而非君主立宪,B项错误;辛亥革命仅仅结束封建君主专制制度而非消除其统治根基,君主专制的阴影仍然存在,C项错误;材料中没有涉及中国半殖民地的性质,D项错误。

12.【答案】C

【详解】救国思想的变化是受近代中国的社会状况的变化影响的,材料问的是变化的实质,故C项正确。A、B不能对材料所给予的时间进行全面的解读,故排除;材料是“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词的变化,属于救国主流思想的变化,本质是近代中国社会变革发展,排除D。

13.【答案】D

【详解】根据材料可知,1912—1918年中国机器需用器具净进口值在波动中增加,结合所学知识可知,这一时期机器需要器具净进口值的增加与民族工业发展的黄金时期密切相关,D项正确;材料无法体现实业救国成为社会主导思潮,排除A项;材料仅为中国机器需用器具净进口值统计表,无法看出近代产业结构情况,排除B项;材料未体现国家对工业建设的投入加大,排除C项。

14.【答案】A

【详解】依据图示信息可知,1913和1921年传统的面粉产业依旧占较大比例,这说明传统经济结构的顽固性,A项正确;图示只是反映了中国市场商品面粉的占比,没有体现出国产面粉的销售情况,无法得出“国产面粉大量出口欧洲”,排除B项;图示中的“机器生产”的面粉不一定全部都是“洋”面粉,排除C项;根据图示中的“土磨坊”可知,与民族工业无关,排除D项。

15.【答案】D

【详解】民国初年,中国人在物质生活和社会风尚等方面发生了巨大变化。这种变迁最直接的原因是辛亥革命的推动。19世纪末和20世纪初的30年间,资产阶级对旧礼教、旧风俗有理有据地展开批评,努力宣传自由、平等、博爱,试图创立一种崭新的社会风俗。材料中的男女服饰方面就是这一努力成果的具体表现,可见,思想启蒙推动了社会风尚的变化,D项正确;辛亥革命之后中国的社会性质没有发生实质性改变,排除A项;“完全”一词说法过于绝对,排除B项;材料中未涉及男女平等的社会地位的变化,排除C项。

16.【答案】A

【详解】根据材料“左面的‘客人’身穿和服,正捏着‘山东’往嘴里送。”可分析出亲日派的妥协倾向,A项正确;材料体现不出革命统一战线,排除B项;标志新民主主义革命的开端的是五四运动,排除C项;中日民族矛盾上升为了主要矛盾不是材料主旨,排除D项。

17.【答案】C

【详解】根据材料可知,1923年,曹锟通过贿选当上了大总统,反映出当时中国民主流于形式,但也在客观上说明时人对民主政体的认可,C项正确;材料未体现民主共和成为时人共识,排除A项;《临时约法》规定,临时大总统由参议院选举产生,曹锟贿选说明《临时约法》规定的选举形式依然存在,排除B项;材料未涉及武力操控政局,且北洋政府时期,武力操控政局是常态,排除D项。

18.【答案】D

【详解】根据图示可知,1906—1921年,①国在华商号数量最多,呈上升趋势,结合所学知识可知,一战期间,西方列强忙于战争,无暇东顾,日本趁机扩大在华扩张,因此①是日本;②国在华商号数量增长缓慢,1916年后在华商号数量迅速增长,结合所学知识可知,②是俄国,原因是十月革命后退出一战,继续扩大对华输出;③国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第二位,结合所学知识可知,③是英国,由于之前其实力强大,侵华较早,其在华势力大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降;④国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第三位,结合所学知识可知,④是德国,由于之前其进行第二次工业革命,在华势力较强大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降。因此①③符合题意,D项正确,排除ABC三项。

19.【答案】C

【详解】材料“厂内职工都接受了基础教育”、“在厂内设立子弟小学”、“公益工商中学,要求学生贵在实学,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用”等信息说明荣氏兄弟践行“用教育来改造实业”的主张,通过提升职工的文化水平来保证企业的可持续发展,C项正确;本题侧重于讲荣氏兄弟发展教育来改造实业,排除A项;材料体现荣氏兄弟重视基础教育的发展,但最终目的是为了企业的发展,B项片面,排除B项;材料不能体现荣氏兄弟极力改变职工待遇,D项片面,排除D项。

20.【答案】B

【详解】根据材料可知,1913-1916年中国进口总额减少,出口总额增加;结合所学知识可知,中华民国建立后,民族资产阶级投资兴办实业的热情高涨,推动了民族工业发展,B项正确;此时中国没有改变贸易的劣势地位,排除A项;中国民族工业没有摆脱列强控制,深受帝国主义和封建军阀压榨,排除C项;D项主要得益于错误,且与史实不符,排除D项。

21.【答案】A

【详解】据题目可知,新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事,陈独秀也认识到“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”,他们二者都将文学改良运动与政治革新密切联系,并且认为文学改良是政治革新的前提和保障,A项正确;题目虽然涉及他们对新文学的推动,但却未体现出他们通过新文学宣传新思想的信息,排除B项;“开启者”表述错误,排除C项;题目主要体现文学改良与政治转型的关系,民主主义倾向材料信息中无法体现,排除D项。

22.【答案】C

【详解】根据“白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立”“民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播”等内容可得出,新文化运动影响较大,使白话文流行,民主与科学思想传播及影响扩大,C项正确;材料没有体现爱国革命的性质,排除A项;BD项都不够准确,排除BD项。

23.【答案】B

【详解】材料中陈独秀认为中国人从游牧社会进入宗法社会后,强调家族本位而缺乏国家、民族的意识,因此将国家危亡视作无关紧要,而这种思想对半殖民地半封建社会的中国无疑是巨大的打击,陈独秀是新文化运动的倡导者,因此他主张从思想上唤醒人民的国民意识,认识到家国己任,B项正确;问题问的是目的,批判宗法社会是现象,是内容,排除A项;陈独秀宣扬的更倾向于是“天下兴亡,匹夫有责”而非强调个人权力的实现,排除C项;陈独秀的主要目的是拯救当时的中国,国家至上的观念形成是拯救国家的一种手段,排除D项。

24.【答案】C

【详解】材料“文学是传导思想的工具。”说明文学改革具有解放思想的作用,C项正确;材料说的是“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,”体现不出章回体白话小说,排除A项;新文化运动的旗帜是“民主”与“科学”,排除B项;革命文化开始登上历史舞台,“开始”表述错误,排除D项。

二、材料分析题(共52分,其中25题25分,26题12分,27题15分)

25.

【答案】(1)来源:对历史经验的借鉴;林则徐的影响;外国书籍的启发(对各国间矛盾的认识)。(7分)

内涵:学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。(6分)

(2)历史任务:没有改变中国人民的悲惨命运;没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务。(4分)

认识:政治革命不彻底;未能在思想文化层面改造社会(没有进行精神层面的革命)。(4分)

努力:宣传民主和科学思想,发起新文化运动;传播马克思主义。(4分)

【详解】(1)根据材料“多次引用以往‘以夷制夷’之典故”“此自古以夷攻夷之上策”可得出对历史经验的借鉴;根据材料“他受林则徐‘制炮必求极利,造船必求极坚’思想的启发”等可得出林则徐的影响;根据材料“外国史地书籍时……专门辑录涉及各国间矛盾的内容”可得出外国书籍的启发。内涵:根据材料“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”可分析出学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。

(2)认识:可从没有改变人民命运、没有实现民族独立等方面回答。努力:依据材料“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污”可得出政治革命不彻底;根据材料“则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端…并此虎头蛇尾之革命而未有焉”可得出未能在思想文化层面改造社会。第三小问联系所学可知,陈独秀发起新文化运动,传播马克思主义等。

26.

【答案】(1)表现:推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;以思想文化变革推动政治进步;提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;动摇了封建正统思想的统治地位。(6分)

(2)原因:民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展。(6分)

【详解】(1)表现:根据材料“其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进”和所学知识可知,推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;根据材料“科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙”和所学知识可知,以思想文化变革推动政治进步;根据材料“新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中”和所学知识可知,提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;根据材料和所学知识可知,新文化宣扬民主与科学,动摇了封建正统思想的统治地位。

(2)原因:根据题意要求,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。根据材料“五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示”和所学知识,从民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展等方面分析原因。

27.

【答案】(1)制定新式法律法规;设立现代分级法治机构;“政刑”分离受监督。(6分)

(2)特点:古今沿革;中西结合;政府主导(4分)

意义:为宪政打下法律基础;中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。(5分)

【详解】(1)根据材料“制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。”可知制定新式法律法规:根据材料“清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主‘司法独立’。”可分析出设立现代分级法治机构:根据材料“并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。”可分析出“政刑”分离受监督。

特点:根据材料他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。可分析出古今沿革;中西结合:根据材料“1907年,在法部的主持下,”可知政府主导。意义:结合材料及所学知识,为宪政打下法律基础:中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。

(二)教 师 版

【知识框架】

【阶段特征】

1.总体特征:民国前期(1912~1928年)包括两个时期:一是中华民国临时政府时期;二是北洋军阀统治时期。

2.具体表现

(1)政治上:资产阶级革命派领导了辛亥革命,结束了君主专制体制,但中国很快陷入军阀割据中,帝国主义分而治之,军阀混战是这一时期的特征。资产阶级革命派为维护共和作了一系列斗争。

(2)经济上:第一次世界大战期间民族资本主义迎来“黄金时期”。

(3)思想上:资产阶级的三民主义、民主科学在社会上起了思想启蒙作用。马克思主义开始在中国传播。

(4)社会生活上:辛亥革命、新文化运动推动了社会生活的变迁,服饰、习俗、交通、通讯、大众传媒等都发生了重大变化。

【重点梳理】

重点1 北洋政府统治时期的社会特点

重点2 近代民族工业的特点及作用

1.特点

(1)产生条件:不是中国自身生产力和商品经济充分发展到足够程度的结果, (2)工业布局:主要集中在东南沿海地带,广大西部和内陆地区十分稀少。

(3)工业结构;民族工业主要以轻工业为主,重工业严重滞后。

(4)经营管理:民族工业资金少,规模小,技术力量薄弱。

2,对中国近代历史发展进程的推动作用

(1)从经济领域看;民族资本主义工业是一种代表历史潮流和趋势的新经济因素,民族工业的发展进一步瓦解自然经济,推动了中国近代化的进程和社会经济的发展,同时对外国资本主义侵略有一定的抵制作用。

(2)从政治领域看:民族资本主义经济的产生和发展,使资产阶级和无产阶级队伍不断发展壮大,为维新变法运动和辛亥革命的开展提供了物质条件和社会基础(为资产阶级进行政治斗争提供经济基础),也为中国革命由旧民主主义革命向新民主主义革命转变创造了条件。

(3)从思想领域看:民族资本主义的产生和发展,为西方资本主义思想的传播提供了社会基磁,资产阶级为了壮大自己的力量和推翻封建主义,开展了一系列思想解放运动(如维新思想和资产阶级革命思想的传播、新文化运动等),从而冲击和动摇了封建正统思想的统治地位,解放了人们的思想。

重点3 为什么说辛亥革命是太平天国运动的新发展

重点4 近代中国社会各派别对传统文化的态度及主要原因

重点5 中国向西方学习过程中的四个方面的争论

重点6 儒家思想在戊戌变法和新文化运动中的不同命运

【单元测试】

一、选择题(共24小题,每题2分,共48分)

1.[贵州黔南2022热身模拟(一)]康有为在《与南北美洲诸华商书》中说,中国人民“公理未明,旧俗俱在”,没有进行革命的资格。章炳麟争锋相对,在《驳康有为论革命书》中明确指出:“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”。章炳麟的思想主旨是( )

A.实现民主共和是不可抗拒的历史潮流 B.宣传民主革命思想

C.仍然坚持君主立宪制,走改良主义道路 D.发表文章诽谤革命

【答案】A

【详解】根据材料“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”可知,章炳麟不赞同康有为的观点,主张进行革命,实行民主共和制度,A项正确;宣传民主革命思想也是为实现民主共和服务的,排除B项;C项是康有为的主张,排除C项;章炳麟的思想主旨是赞同革命,排除D项。

2.[福建泉州2022三模]1911年,革命党人创办的《神州日报》刊登了一组漫画,表现出对中国未来命运的深切担忧。画中的老虎代表中国,人物代表西方国家。下列第②幅漫画的主题名称是

A.“康乾时之中国” B.“咸(丰)同(治)时之中国”

C.“现在之中国” D.“将来之中国”

【答案】B

【详解】①中的老虎被西方国家瓜分,反映的是1911年革命党人对中国未来被瓜分命运的担心,即“将来之中国”,②中的老虎呈现出孱弱之态,西方列强伸出双手显有觊觎之势,应为“咸(丰)同(治)时之中国”,③中的老虎将西方国家赶跑,应是强盛的康乾时期,且此时中国实行的是闭关锁国政策,④中老虎正被几个西方国家屠戮,表明此时中国正遭受几个西方国家的侵略,应是“现在之中国”,B项正确,排除A、C、D项。

3.[吉林长春2022质量监测(五)]1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,首开总统宣誓之先河:“倾覆满洲专制政府巩固中华民国……至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。”这一宣誓的主要价值是

A.激发国民党人的斗志 B.号召实行责任内阁制

C.凝聚国家复兴的力量 D.确立民主共和的制度

【答案】C

【详解】总统誓词中强调了推翻了专制,强调了国家政权的合法性,意在凝聚国家复兴的力量,C项正确;誓词并不是强调斗争,而是建设,排除A项;誓词中没有提到政府组织形式,排除B、D项。

4.[湖南衡阳2022三模]民国建立后,宋教仁指出:“以前,是秘密的组织,现在是公开的组织。以前,是旧的破坏的时期;现在,是新的建设的时期。以前,对于敌人,是拿出铁血的精神,同他们奋斗;现在,对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗。”由此可知,改组后的国民党旨在

A.建立强力的中央集权政府 B.以议会选举与政党活动为中心

C.争取和维护民主共和制度 D.制约袁世凯所代表的专制力量

【答案】C

【详解】根据材料“是新的建设的时期”、“对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗”和所学知识可知改组后的国民党旨在争取和维护民主共和制度,C项正确;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是建立强力的中央集权政府,排除A项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是以议会选举与政党活动为中心,排除B项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是制约袁世凯所代表的专制力量,排除D项。

5.[河北2022考前冲刺]1912年,中华民国临时参议院颁布《国会组织法》,如表为南京临时参议院与清朝谘议局对选举国会议员的规定,据此可知民国初年

居住年限 不动产 教育程度 选民年龄

南京临时参议院 居住选区两年以上 500元 小学毕业 21岁

清朝月谘议局 居住选区十年 5000 元 中学毕业 25岁

A.政治参与主体扩大 B.民主共和观念深入人心

C.重视进行法制建设 D.封建专制思想十分浓厚

【答案】A

【详解】根据材料可知民国初年对选民的资格限制比清朝宽松,居住地年限和不动产限制条件降低,教育程度要求降低,选民年龄限制下调,这样可以吸纳更多的人参选,扩大政治参与主体,A项正确;仅从材料中参与选举主体范围扩大,不能推断出民主共和观念深入人心,排除B项;材料侧重于辛亥革命后政治参与度的变化,法制建设只是片面的一个点,排除C项;《国会组织法》的颁布说明社会存在一定的民主,且“十分”无法体现,排除D项。

6.[重庆2022三联诊]辛亥革命前后,“华盛顿”一词在媒体报刊和政界要员访谈中频繁出现。1913年《大陆报》记者弥勒访问袁世凯,告知“有人谓总统欲仿效拿破仑”,袁世凯马上表示:“余欲为华盛顿,非拿破仑也。”袁世凯就任正式大总统后就一直以中国华盛顿而自居。这一现象说明

A.民主共和的理念广为传播 B.崇洋媚外的社会氛围浓厚

C.袁世凯积极准备复辟帝制 D.政府希望得到西方国家支持

【答案】A

【详解】在中国近代历史的语境中,华盛顿是西方民主共和政治体制的典型代表,频繁见于媒体报刊和政界要员的访谈中。袁世凯表示要为“中国之华盛顿”而非拿破仑,说明民主共和的理念广泛传播,有强大的民意基础,袁世凯也假意附和,A项正确;材料没有体现崇洋媚外,排除B项;C项袁世凯准备复辟帝制,没有从“华盛顿”一词的频繁使用角度考虑,不符合题目的主旨,排除C项;D项与主旨无关,排除D项。

7.[湖南长沙长郡中学2022保温卷(二)]1913年2月,孙中山在日本演讲时说:“中国革命事业,实全国人民心理所成。而其所以共和建国之理由,盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”这表明,孙中山

A.反对袁世凯称帝 B.争取民众对大革命的拥护

C.坚持共和的信念 D.反思辛亥革命失败的教训

【答案】C

【详解】根据材料“盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”可知,孙中山主张民主共和的信念,C项正确;孙中山领导护国运动反对袁世凯称帝,排除A项;国民大革命是1924-1927年,排除B项;材料不是反思辛亥革命失败的教训,排除D项。

8.[河北唐山2022仿真模拟三]武昌起义前后,清朝地方督抚出身统计表

项目 类别 正途(进士、举人等) 异途(监生、行伍等) 新途(新式学生)

武昌起义前在职督抚 79.2% 20.8% 0

武昌起义后新任督抚 2% 5% 26.3%

据表,清朝地方督抚出身的变化( )

A.说明科举制出现重大变革 B.极大地刺激了资产阶级参政热情

C.有利于地方军阀控制政局 D.是当局政府面对危机的应急反应

【答案】D

【详解】据表可知武昌起义前后地方督抚出身出现变化:正途骤降,异途和新途上升,尤其是新途(新式学生)由0增长到26.3%,这说明清政府面对统治危机,不得不被动作出应对,故选D项;科举制早在1905就已被废除,排除A项;督抚出身涉及进士、举人、监生、行伍和新式学生,看不出资产阶级,排除B项;武昌起义前后清朝地方督抚出身变化表,从表中我们得不出有利于地方军阀控制政局的结论,排除C项。

9.[海南2022全真模拟(四)]孙中山说:“领土是老祖宗留下的遗产,人民是国家的主人,主权是一个国家的基本权利。国家是社会的大团体,仅有土地无人民,国家亦不能构成,然而仅有土地和人民,无政治之权力,仍不能成为国家。”这一观点( )

A.旨在宣扬西方的民权思想 B.反映了国民自主意识觉醒

C.促进了新家国观念的形成 D.推动了国内反帝斗争高涨

【答案】C

【详解】结合所学知识可知,孙中山提出领土观念,强调人民主权与国家治理间的关系,蕴含了近代民族、民主理念,促进了新家国观念的形成,C项正确;旨在宣扬西方的民权思想与“领土是老祖宗留下的遗产”等内容不符,排除A项;仅有孙中山一个人的观点,不能说明国民自主意识觉醒,排除B项;材料侧重的是人民主权,并非反帝目标,不能直接推动国内反帝斗争高涨,排除D项。

10.[天津新华2022三统]为纪念辛亥革命,中华邮政于1912年12月15日同时发行《中华民国光复纪念》和《中华民国共和纪念》邮票各套。主图分别为当时中国最显要的人物,图1肖像为孙中山,图2肖像为袁世凯。据材料推知,两套邮票的同时发行

A.标志着近代中国国家邮政的开端

B.反映了革命派与北洋军阀的妥协与合作

C.佐证了民主共和的观念深入人心

D.证实民国初年政党政治的格局已经形成

【答案】B

【详解】结合所学知识可知,受资产阶级革命派的软弱性和妥协性影响,当时资产阶级革命派同袁世凯妥协,表示只要袁世凯宣布拥护共和,就可以把临时大总统的职位让给他,因此材料反映的是革命派与北洋军阀的妥协与合作,B项正确;大清邮政的创办是我国近代邮政的开始,排除A项;材料未涉及民主共和观念深入人心的说法,排除C项;材料未涉及政党政治,排除D项。

11.[湖北2022模拟(七)]马勇在《百年巨变——乱世晚清和民国乱象》一书中指出,重新建构的中华民族确实没有遵从孙中山的设计,而是沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会。作者意在说明辛亥革命

A.打开了通往民主政治之门 B.加速了中国君主立宪的步伐

C.消除了君主专制制度阴影 D.冲击了中国半殖民地的性质

【答案】A

【详解】材料“沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会”强调当时中国实行没有君主的立宪政治。从这个角度看,辛亥革命促使中国打开了通往民主政治之门,故A项正确;辛亥革命后中华民国实行民主共和之路而非君主立宪,B项错误;辛亥革命仅仅结束封建君主专制制度而非消除其统治根基,君主专制的阴影仍然存在,C项错误;材料中没有涉及中国半殖民地的性质,D项错误。

12.[贵州贵阳五校2022联考(五)]革命在中国传统观念中是指易姓和改朝换代,近代逐渐有彻底变化和根本变革之意。维新之意与改革、改良相近。有学者建立近代文献数据库,检索“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词,这些关键词在1890-1926年的使用情况如图。图中关键词的变化反映了

A.新文化运动影响的减弱 B.工人暴力革命的兴起

C.近代中国社会变革发展 D.救国的主流思想变化

【答案】C

【详解】救国思想的变化是受近代中国的社会状况的变化影响的,材料问的是变化的实质,故C项正确。A、B不能对材料所给予的时间进行全面的解读,故排除;材料是“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词的变化,属于救国主流思想的变化,本质是近代中国社会变革发展,排除D。

13.[湖北2022考前冲刺(一)]表中数据变化说明

1912—1918年中国机器需用器具净进口值统计表(海关两)

年份 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

数值 18239 50454 96073 70182 62673 175807 331403

A.实业救国成为社会主导思潮 B.近代产业结构日趋合理

C.国家对工业建设的投入加大 D.民族工业得到发展

【答案】D

【详解】根据材料可知,1912—1918年中国机器需用器具净进口值在波动中增加,结合所学知识可知,这一时期机器需要器具净进口值的增加与民族工业发展的黄金时期密切相关,D项正确;材料无法体现实业救国成为社会主导思潮,排除A项;材料仅为中国机器需用器具净进口值统计表,无法看出近代产业结构情况,排除B项;材料未体现国家对工业建设的投入加大,排除C项。

14.[山东2022考前信息卷]如图为1913和1921年中国市场商品面粉的占比。这反映出

A.传统经济结构的顽固性 B.国产面粉大量出口欧洲

C.洋面粉占据了主导地位 D.民族工业持续良性发展

【答案】A

【详解】依据图示信息可知,1913和1921年传统的面粉产业依旧占较大比例,这说明传统经济结构的顽固性,A项正确;图示只是反映了中国市场商品面粉的占比,没有体现出国产面粉的销售情况,无法得出“国产面粉大量出口欧洲”,排除B项;图示中的“机器生产”的面粉不一定全部都是“洋”面粉,排除C项;根据图示中的“土磨坊”可知,与民族工业无关,排除D项。

15.[安徽合肥2022最后一卷]革命后,清代用来区分等级的官员服饰被废除,男子服饰虽然还常见长袍马褂,但西式礼服等开始流行,妇女衣着开始流行上衣下裤、上衣下裙、旗袍等形式。材料表明

A.辛亥革命实现社会转型 B.清代习俗被完全废止

C.男女平等观念深入人心 D.思想启蒙影响社会风尚

【答案】D

【详解】民国初年,中国人在物质生活和社会风尚等方面发生了巨大变化。这种变迁最直接的原因是辛亥革命的推动。19世纪末和20世纪初的30年间,资产阶级对旧礼教、旧风俗有理有据地展开批评,努力宣传自由、平等、博爱,试图创立一种崭新的社会风俗。材料中的男女服饰方面就是这一努力成果的具体表现,可见,思想启蒙推动了社会风尚的变化,D项正确;辛亥革命之后中国的社会性质没有发生实质性改变,排除A项;“完全”一词说法过于绝对,排除B项;材料中未涉及男女平等的社会地位的变化,排除C项。

16.[浙江五校2022联考]如图是民国年间出版的但杜宇个人漫画《阿瞒请客,珍馐杂陈》,画面右侧的曹阿瞒正弓腰缩颈摊开手掌,面对满桌的“珍馐”,似乎在对“客人”说:“您请用吧!”左面的“客人”身穿和服,正捏着“山东”往嘴里送。桌上的“珍馐'还有象征“青岛”的啤酒,以及“东三省”“福建”“蒙古”“矿山”等。对该漫画理解准确的是

A.讽刺了亲日派的妥协倾向 B.推动了革命统一战线的形成

C.标志着新民主主义革命的开端 D.表明中日民族矛盾上升为了主要矛盾

【答案】A

【详解】根据材料“左面的‘客人’身穿和服,正捏着‘山东’往嘴里送。”可分析出亲日派的妥协倾向,A项正确;材料体现不出革命统一战线,排除B项;标志新民主主义革命的开端的是五四运动,排除C项;中日民族矛盾上升为了主要矛盾不是材料主旨,排除D项。

17.[江苏常州2022模拟]1923年9月,曹锟在总统选举的预选会上,以5000元一张选票,到处收买议员,又以40万元高价,收买了国会议长,最终花了1350余万元总算当上大总统。曹锟贿选客观上说明( )

A.民主共和成为时人共识 B.《临时约法》已然失效

C.时人对民主政体的认可 D.武力操控政局成为过去

【答案】C

【详解】根据材料可知,1923年,曹锟通过贿选当上了大总统,反映出当时中国民主流于形式,但也在客观上说明时人对民主政体的认可,C项正确;材料未体现民主共和成为时人共识,排除A项;《临时约法》规定,临时大总统由参议院选举产生,曹锟贿选说明《临时约法》规定的选举形式依然存在,排除B项;材料未涉及武力操控政局,且北洋政府时期,武力操控政局是常态,排除D项。

18.[福建漳平2022联考]如图为1906—1921年日、英、德、俄四国在华商号数量变化示意图。其中属于日本和英国的分别是

A.②和④ B.③和④ C.①和④ D.①和③

【答案】D

【详解】根据图示可知,1906—1921年,①国在华商号数量最多,呈上升趋势,结合所学知识可知,一战期间,西方列强忙于战争,无暇东顾,日本趁机扩大在华扩张,因此①是日本;②国在华商号数量增长缓慢,1916年后在华商号数量迅速增长,结合所学知识可知,②是俄国,原因是十月革命后退出一战,继续扩大对华输出;③国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第二位,结合所学知识可知,③是英国,由于之前其实力强大,侵华较早,其在华势力大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降;④国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第三位,结合所学知识可知,④是德国,由于之前其进行第二次工业革命,在华势力较强大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降。因此①③符合题意,D项正确,排除ABC三项。

19.[河南部分重点高中2022模拟]1906年荣氏兄弟在无锡设立公益第一小学,随后每隔两年创办一所小学,至1915年已有7所小学,厂内职工都接受了基础教育。1919年设立公益工商中学,要求学生“贵在实学”,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用。这反映了荣氏兄弟( )

A.实业救国的努力实践 B.重视发展基础教育

C.通过教育来发展实业 D.极力提高职工待遇

【答案】C

【详解】材料“厂内职工都接受了基础教育”、“在厂内设立子弟小学”、“公益工商中学,要求学生贵在实学,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用”等信息说明荣氏兄弟践行“用教育来改造实业”的主张,通过提升职工的文化水平来保证企业的可持续发展,C项正确;本题侧重于讲荣氏兄弟发展教育来改造实业,排除A项;材料体现荣氏兄弟重视基础教育的发展,但最终目的是为了企业的发展,B项片面,排除B项;材料不能体现荣氏兄弟极力改变职工待遇,D项片面,排除D项。

20.[江西重点中学盟校2022一模]下表是1913-1916年中国进出口贸易的主要数据,据此表可知

A.中国逐渐改变贸易的劣势地位

B.民族资产阶级投资积极性提高

C.中国民族工业摆脱了列强控制

D.出口增加主要得益于国家政策

【答案】B

【详解】根据材料可知,1913-1916年中国进口总额减少,出口总额增加;结合所学知识可知,中华民国建立后,民族资产阶级投资兴办实业的热情高涨,推动了民族工业发展,B项正确;此时中国没有改变贸易的劣势地位,排除A项;中国民族工业没有摆脱列强控制,深受帝国主义和封建军阀压榨,排除C项;D项主要得益于错误,且与史实不符,排除D项。

21.[山西朔州怀仁2022三模]新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事;陈独秀也认为“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”。据此可知,他们二者

A.将文学改良与政治革新结合 B.试图通过新文学宣传新思想

C.都属于白话文运动的开启者 D.具有反传统的民主主义倾向

【答案】A

【详解】据题目可知,新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事,陈独秀也认识到“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”,他们二者都将文学改良运动与政治革新密切联系,并且认为文学改良是政治革新的前提和保障,A项正确;题目虽然涉及他们对新文学的推动,但却未体现出他们通过新文学宣传新思想的信息,排除B项;“开启者”表述错误,排除C项;题目主要体现文学改良与政治转型的关系,民主主义倾向材料信息中无法体现,排除D项。

22.[福建龙岩2022考前模拟]下面是关于五四运动一个论题的子目,据此最恰当的论题是

(一)白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立(二)家庭制度变革,“社会的结合”驳兴(三)民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播

A.一场伟大的爱国革命运动 B.现代中国的新起点

C.新文化运动得到迅猛发展 D.中华民族的新觉醒

【答案】C

【详解】根据“白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立”“民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播”等内容可得出,新文化运动影响较大,使白话文流行,民主与科学思想传播及影响扩大,C项正确;材料没有体现爱国革命的性质,排除A项;BD项都不够准确,排除BD项。

23.[云南昆明2022三模]陈独秀在比较东方和西方民族思想后指出,“东洋民族,自游牧社会,进而为宗法社会,至今无以异焉。宗法社会,以家族为本位,而个人无权利”,以致“视公共之安危,不关己身之喜戚”。据此,陈独秀意在

A.批判传统宗法社会 B.塑造现代国民意识

C.宣扬公民权利观念 D.主张国家至上理念

【答案】B

【详解】材料中陈独秀认为中国人从游牧社会进入宗法社会后,强调家族本位而缺乏国家、民族的意识,因此将国家危亡视作无关紧要,而这种思想对半殖民地半封建社会的中国无疑是巨大的打击,陈独秀是新文化运动的倡导者,因此他主张从思想上唤醒人民的国民意识,认识到家国己任,B项正确;问题问的是目的,批判宗法社会是现象,是内容,排除A项;陈独秀宣扬的更倾向于是“天下兴亡,匹夫有责”而非强调个人权力的实现,排除C项;陈独秀的主要目的是拯救当时的中国,国家至上的观念形成是拯救国家的一种手段,排除D项。

24.[北京东城2022二模]蔡元培在《中国新文学大系》总序中指出:文学是传导思想的工具。欧洲文艺复兴时“把各民族的方言利用为新文学的工具,在意大利有但丁、朴伽邱(薄伽丘)、马基亚弗利等”。与此相类,“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,正与但丁等同一见解”。蔡元培意在表明( )

A.章回体白话小说的复兴 B.白话文是新文化运动的旗帜

C.文学革命的形式与价值 D.革命文化开始登上历史舞台

【答案】C

【详解】材料“文学是传导思想的工具。”说明文学改革具有解放思想的作用,C项正确;材料说的是“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,”体现不出章回体白话小说,排除A项;新文化运动的旗帜是“民主”与“科学”,排除B项;革命文化开始登上历史舞台,“开始”表述错误,排除D项。

二、材料分析题(共52分,其中25题25分,26题12分,27题15分)

25.(25分)[浙江2022预测卷]阅读材料,完成下列要求。

材料一 魏源曾多次引用以往“以夷制夷”之典故,说:“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”他受林则徐“制炮必求极利,造船必求极坚”思想的启发,首先提出了“师敌之长技以制敌”的口号。林则徐将《四洲志》手稿全盘交付魏源,嘱其撰辑《海国图志》。魏源在辑录引用外国史地书籍时…专门辑录涉及各国间矛盾的内容。他认为既然各国公然承认有“不能齐心会合之大害”,则我国利用其矛盾,倡“以夷制夷”,亦是自然之事。

——摘编自陈先初、胡慧娥《魏源“师夷长技以制夷”思想再探》

材料二 陈独秀指出:辛亥革命以来之所以屡屡失败,“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污;其大部分,则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端,莫不黑幕层张,垢污深积,并此虎头蛇尾之革命而未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也”。

——摘编自张宝明主编《〈新青年〉百年典藏》

(1)根据材料一,指出魏源“师夷长技以制夷”思想的来源,结合所学,说明“师夷长技以制夷”思想的内涵。(13分)

(2)根据材料二,结合所学,指出辛亥革命未能完成的历史任务。概括陈独秀对“辛亥革命以来之所以屡屡失败”原因的认识,从思想文化层面指出陈独秀为继续推动革命所做的努力。(12分)

【答案】(1)来源:对历史经验的借鉴;林则徐的影响;外国书籍的启发(对各国间矛盾的认识)。(7分)

内涵:学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。(6分)

(2)历史任务:没有改变中国人民的悲惨命运;没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务。(4分)

认识:政治革命不彻底;未能在思想文化层面改造社会(没有进行精神层面的革命)。(4分)

努力:宣传民主和科学思想,发起新文化运动;传播马克思主义。(4分)

【详解】(1)根据材料“多次引用以往‘以夷制夷’之典故”“此自古以夷攻夷之上策”可得出对历史经验的借鉴;根据材料“他受林则徐‘制炮必求极利,造船必求极坚’思想的启发”等可得出林则徐的影响;根据材料“外国史地书籍时……专门辑录涉及各国间矛盾的内容”可得出外国书籍的启发。内涵:根据材料“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”可分析出学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。

(2)认识:可从没有改变人民命运、没有实现民族独立等方面回答。努力:依据材料“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污”可得出政治革命不彻底;根据材料“则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端…并此虎头蛇尾之革命而未有焉”可得出未能在思想文化层面改造社会。第三小问联系所学可知,陈独秀发起新文化运动,传播马克思主义等。

26.(12分)[广东2022三联]阅读材料,完成下列要求。

材料一 既然新文化运动中许多议题在晚清就已经出现了,那么新文化运动到底新在哪里?其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进。新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中;科学同样如此,理性不止运用于科学相关领域,而科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙。消除政治社会黑暗的关键在于思想文化,是当时的一个新思想。

——摘编自王沉森《从晚清到新文化运动,思想启蒙是连续的吗?》

材料二 近代中国社会思潮演变是马克思主义传播的“推进器”。马克思主义传入中国的时间较早,但传播内容较为碎片化,传播进程缓慢。随着近代中国阶级力量和政治格局的变化,在“你方唱罢我登场”的复杂局面中,各阶级为宣传自身立场选择了不同的社会思潮:孙中山在对早期非科学社会主义思潮的宣传中,强烈批判资本主义,为马克思主义的传播奠定了基础;五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示。

——摘编自赵琛、赵炫竹《五四时期马克思主义的传播路径》

(1)结合材料一和所学知识,指出新文化运动的“新”的表现。(6分)

(2)结合材料二和所学知识,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。(6分)

【答案】(1)表现:推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;以思想文化变革推动政治进步;提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;动摇了封建正统思想的统治地位。(6分)

(2)原因:民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展。(6分)

【详解】(1)表现:根据材料“其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进”和所学知识可知,推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;根据材料“科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙”和所学知识可知,以思想文化变革推动政治进步;根据材料“新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中”和所学知识可知,提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;根据材料和所学知识可知,新文化宣扬民主与科学,动摇了封建正统思想的统治地位。

(2)原因:根据题意要求,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。根据材料“五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示”和所学知识,从民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展等方面分析原因。

27.(15分)[安徽淮南2022二模]【历史一-选修1:历史上重大改革回眸】

材料 在中世纪的中国,政刑之权“从于一人之身”,上自皇帝,下至州县长官莫不如是。清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主“司法独立”。他认为:“东西各国宪政之萌芽,俱本于司法之独立。”司法独立不仅可收统一事权之效,且可为“异日宪政之始基”。因此,他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。编制法规定全国的法院分为初级、地方、高等审判厅、大理院四级,分设于县、府、省、中央,采用四级三审制。并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。1907年,在法部的主持下,创设审判厅于东三省,并试办于直隶、江苏两省。中国之司法、行政分立自此而始。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料,概括清末新政法制改革中“司法独立”的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括清末新政法制改革的特点并简析其意义。(9分)

【答案】(1)制定新式法律法规;设立现代分级法治机构;“政刑”分离受监督。(6分)

(2)特点:古今沿革;中西结合;政府主导(4分)

意义:为宪政打下法律基础;中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。(5分)

【详解】(1)根据材料“制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。”可知制定新式法律法规:根据材料“清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主‘司法独立’。”可分析出设立现代分级法治机构:根据材料“并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。”可分析出“政刑”分离受监督。

特点:根据材料他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。可分析出古今沿革;中西结合:根据材料“1907年,在法部的主持下,”可知政府主导。意义:结合材料及所学知识,为宪政打下法律基础:中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高中历史《中外历史纲要(上)》同步学案(知识框架+阶段特征+重点梳理+单元测试)

《中外历史纲要(上)》第六单元知识总结

(第六单元:辛亥革命与中华民国的建立)

(一)学 生 版

【知识框架】

【阶段特征】

1.总体特征:民国前期(1912~1928年)包括两个时期:一是中华民国临时政府时期;二是北洋军阀统治时期。

2.具体表现

(1)政治上:资产阶级革命派领导了辛亥革命,结束了君主专制体制,但中国很快陷入军阀割据中,帝国主义分而治之,军阀混战是这一时期的特征。资产阶级革命派为维护共和作了一系列斗争。

(2)经济上:第一次世界大战期间民族资本主义迎来“黄金时期”。

(3)思想上:资产阶级的三民主义、民主科学在社会上起了思想启蒙作用。马克思主义开始在中国传播。

(4)社会生活上:辛亥革命、新文化运动推动了社会生活的变迁,服饰、习俗、交通、通讯、大众传媒等都发生了重大变化。

【重点梳理】

重点1 北洋政府统治时期的社会特点

重点2 近代民族工业的特点及作用

1.特点

(1)产生条件:不是中国自身生产力和商品经济充分发展到足够程度的结果, (2)工业布局:主要集中在东南沿海地带,广大西部和内陆地区十分稀少。

(3)工业结构;民族工业主要以轻工业为主,重工业严重滞后。

(4)经营管理:民族工业资金少,规模小,技术力量薄弱。

2,对中国近代历史发展进程的推动作用

(1)从经济领域看;民族资本主义工业是一种代表历史潮流和趋势的新经济因素,民族工业的发展进一步瓦解自然经济,推动了中国近代化的进程和社会经济的发展,同时对外国资本主义侵略有一定的抵制作用。

(2)从政治领域看:民族资本主义经济的产生和发展,使资产阶级和无产阶级队伍不断发展壮大,为维新变法运动和辛亥革命的开展提供了物质条件和社会基础(为资产阶级进行政治斗争提供经济基础),也为中国革命由旧民主主义革命向新民主主义革命转变创造了条件。

(3)从思想领域看:民族资本主义的产生和发展,为西方资本主义思想的传播提供了社会基磁,资产阶级为了壮大自己的力量和推翻封建主义,开展了一系列思想解放运动(如维新思想和资产阶级革命思想的传播、新文化运动等),从而冲击和动摇了封建正统思想的统治地位,解放了人们的思想。

重点3 为什么说辛亥革命是太平天国运动的新发展

重点4 近代中国社会各派别对传统文化的态度及主要原因

重点5 中国向西方学习过程中的四个方面的争论

重点6 儒家思想在戊戌变法和新文化运动中的不同命运

【单元测试】

选择题(共24小题,每题2分,共48分)

1.[贵州黔南2022热身模拟(一)]康有为在《与南北美洲诸华商书》中说,中国人民“公理未明,旧俗俱在”,没有进行革命的资格。章炳麟争锋相对,在《驳康有为论革命书》中明确指出:“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”。章炳麟的思想主旨是( )

A.实现民主共和是不可抗拒的历史潮流 B.宣传民主革命思想

C.仍然坚持君主立宪制,走改良主义道路 D.发表文章诽谤革命

2.[福建泉州2022三模]1911年,革命党人创办的《神州日报》刊登了一组漫画,表现出对中国未来命运的深切担忧。画中的老虎代表中国,人物代表西方国家。下列第②幅漫画的主题名称是

A.“康乾时之中国” B.“咸(丰)同(治)时之中国”

C.“现在之中国” D.“将来之中国”

3.[吉林长春2022质量监测(五)]1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,首开总统宣誓之先河:“倾覆满洲专制政府巩固中华民国……至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。”这一宣誓的主要价值是

A.激发国民党人的斗志 B.号召实行责任内阁制

C.凝聚国家复兴的力量 D.确立民主共和的制度

4.[湖南衡阳2022三模]民国建立后,宋教仁指出:“以前,是秘密的组织,现在是公开的组织。以前,是旧的破坏的时期;现在,是新的建设的时期。以前,对于敌人,是拿出铁血的精神,同他们奋斗;现在,对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗。”由此可知,改组后的国民党旨在

A.建立强力的中央集权政府 B.以议会选举与政党活动为中心

C.争取和维护民主共和制度 D.制约袁世凯所代表的专制力量

5.[河北2022考前冲刺]1912年,中华民国临时参议院颁布《国会组织法》,如表为南京临时参议院与清朝谘议局对选举国会议员的规定,据此可知民国初年

居住年限 不动产 教育程度 选民年龄

南京临时参议院 居住选区两年以上 500元 小学毕业 21岁

清朝月谘议局 居住选区十年 5000 元 中学毕业 25岁

A.政治参与主体扩大 B.民主共和观念深入人心

C.重视进行法制建设 D.封建专制思想十分浓厚

6.[重庆2022三联诊]辛亥革命前后,“华盛顿”一词在媒体报刊和政界要员访谈中频繁出现。1913年《大陆报》记者弥勒访问袁世凯,告知“有人谓总统欲仿效拿破仑”,袁世凯马上表示:“余欲为华盛顿,非拿破仑也。”袁世凯就任正式大总统后就一直以中国华盛顿而自居。这一现象说明

A.民主共和的理念广为传播 B.崇洋媚外的社会氛围浓厚

C.袁世凯积极准备复辟帝制 D.政府希望得到西方国家支持

7.[湖南长沙长郡中学2022保温卷(二)]1913年2月,孙中山在日本演讲时说:“中国革命事业,实全国人民心理所成。而其所以共和建国之理由,盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”这表明,孙中山

A.反对袁世凯称帝 B.争取民众对大革命的拥护

C.坚持共和的信念 D.反思辛亥革命失败的教训

8.[河北唐山2022仿真模拟三]武昌起义前后,清朝地方督抚出身统计表

项目 类别 正途(进士、举人等) 异途(监生、行伍等) 新途(新式学生)

武昌起义前在职督抚 79.2% 20.8% 0

武昌起义后新任督抚 2% 5% 26.3%

据表,清朝地方督抚出身的变化( )

A.说明科举制出现重大变革 B.极大地刺激了资产阶级参政热情

C.有利于地方军阀控制政局 D.是当局政府面对危机的应急反应

9.[海南2022全真模拟(四)]孙中山说:“领土是老祖宗留下的遗产,人民是国家的主人,主权是一个国家的基本权利。国家是社会的大团体,仅有土地无人民,国家亦不能构成,然而仅有土地和人民,无政治之权力,仍不能成为国家。”这一观点( )

A.旨在宣扬西方的民权思想 B.反映了国民自主意识觉醒

C.促进了新家国观念的形成 D.推动了国内反帝斗争高涨

10.[天津新华2022三统]为纪念辛亥革命,中华邮政于1912年12月15日同时发行《中华民国光复纪念》和《中华民国共和纪念》邮票各套。主图分别为当时中国最显要的人物,图1肖像为孙中山,图2肖像为袁世凯。据材料推知,两套邮票的同时发行

A.标志着近代中国国家邮政的开端

B.反映了革命派与北洋军阀的妥协与合作

C.佐证了民主共和的观念深入人心

D.证实民国初年政党政治的格局已经形成

11.[湖北2022模拟(七)]马勇在《百年巨变——乱世晚清和民国乱象》一书中指出,重新建构的中华民族确实没有遵从孙中山的设计,而是沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会。作者意在说明辛亥革命

A.打开了通往民主政治之门 B.加速了中国君主立宪的步伐

C.消除了君主专制制度阴影 D.冲击了中国半殖民地的性质

12.[贵州贵阳五校2022联考(五)]革命在中国传统观念中是指易姓和改朝换代,近代逐渐有彻底变化和根本变革之意。维新之意与改革、改良相近。有学者建立近代文献数据库,检索“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词,这些关键词在1890-1926年的使用情况如图。图中关键词的变化反映了

A.新文化运动影响的减弱 B.工人暴力革命的兴起

C.近代中国社会变革发展 D.救国的主流思想变化

13.[湖北2022考前冲刺(一)]表中数据变化说明

1912—1918年中国机器需用器具净进口值统计表(海关两)

年份 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

数值 18239 50454 96073 70182 62673 175807 331403

A.实业救国成为社会主导思潮 B.近代产业结构日趋合理

C.国家对工业建设的投入加大 D.民族工业得到发展

14.[山东2022考前信息卷]如图为1913和1921年中国市场商品面粉的占比。这反映出

A.传统经济结构的顽固性 B.国产面粉大量出口欧洲

C.洋面粉占据了主导地位 D.民族工业持续良性发展

15.[安徽合肥2022最后一卷]革命后,清代用来区分等级的官员服饰被废除,男子服饰虽然还常见长袍马褂,但西式礼服等开始流行,妇女衣着开始流行上衣下裤、上衣下裙、旗袍等形式。材料表明

A.辛亥革命实现社会转型 B.清代习俗被完全废止

C.男女平等观念深入人心 D.思想启蒙影响社会风尚

16.[浙江五校2022联考]如图是民国年间出版的但杜宇个人漫画《阿瞒请客,珍馐杂陈》,画面右侧的曹阿瞒正弓腰缩颈摊开手掌,面对满桌的“珍馐”,似乎在对“客人”说:“您请用吧!”左面的“客人”身穿和服,正捏着“山东”往嘴里送。桌上的“珍馐'还有象征“青岛”的啤酒,以及“东三省”“福建”“蒙古”“矿山”等。对该漫画理解准确的是

A.讽刺了亲日派的妥协倾向 B.推动了革命统一战线的形成

C.标志着新民主主义革命的开端 D.表明中日民族矛盾上升为了主要矛盾

17.[江苏常州2022模拟]1923年9月,曹锟在总统选举的预选会上,以5000元一张选票,到处收买议员,又以40万元高价,收买了国会议长,最终花了1350余万元总算当上大总统。曹锟贿选客观上说明( )

A.民主共和成为时人共识 B.《临时约法》已然失效

C.时人对民主政体的认可 D.武力操控政局成为过去

18.[福建漳平2022联考]如图为1906—1921年日、英、德、俄四国在华商号数量变化示意图。其中属于日本和英国的分别是

A.②和④ B.③和④ C.①和④ D.①和③

19.[河南部分重点高中2022模拟]1906年荣氏兄弟在无锡设立公益第一小学,随后每隔两年创办一所小学,至1915年已有7所小学,厂内职工都接受了基础教育。1919年设立公益工商中学,要求学生“贵在实学”,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用。这反映了荣氏兄弟( )

A.实业救国的努力实践 B.重视发展基础教育

C.通过教育来发展实业 D.极力提高职工待遇

20.[江西重点中学盟校2022一模]下表是1913-1916年中国进出口贸易的主要数据,据此表可知

A.中国逐渐改变贸易的劣势地位

B.民族资产阶级投资积极性提高

C.中国民族工业摆脱了列强控制

D.出口增加主要得益于国家政策

21.[山西朔州怀仁2022三模]新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事;陈独秀也认为“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”。据此可知,他们二者

A.将文学改良与政治革新结合 B.试图通过新文学宣传新思想

C.都属于白话文运动的开启者 D.具有反传统的民主主义倾向

22.[福建龙岩2022考前模拟]下面是关于五四运动一个论题的子目,据此最恰当的论题是

(一)白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立(二)家庭制度变革,“社会的结合”驳兴(三)民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播

A.一场伟大的爱国革命运动 B.现代中国的新起点

C.新文化运动得到迅猛发展 D.中华民族的新觉醒

23.[云南昆明2022三模]陈独秀在比较东方和西方民族思想后指出,“东洋民族,自游牧社会,进而为宗法社会,至今无以异焉。宗法社会,以家族为本位,而个人无权利”,以致“视公共之安危,不关己身之喜戚”。据此,陈独秀意在

A.批判传统宗法社会 B.塑造现代国民意识

C.宣扬公民权利观念 D.主张国家至上理念

24.[北京东城2022二模]蔡元培在《中国新文学大系》总序中指出:文学是传导思想的工具。欧洲文艺复兴时“把各民族的方言利用为新文学的工具,在意大利有但丁、朴伽邱(薄伽丘)、马基亚弗利等”。与此相类,“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,正与但丁等同一见解”。蔡元培意在表明( )

A.章回体白话小说的复兴 B.白话文是新文化运动的旗帜

C.文学革命的形式与价值 D.革命文化开始登上历史舞台

二、材料分析题(共52分,其中25题25分,26题12分,27题15分)

25.(25分)[浙江2022预测卷]阅读材料,完成下列要求。

材料一 魏源曾多次引用以往“以夷制夷”之典故,说:“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”他受林则徐“制炮必求极利,造船必求极坚”思想的启发,首先提出了“师敌之长技以制敌”的口号。林则徐将《四洲志》手稿全盘交付魏源,嘱其撰辑《海国图志》。魏源在辑录引用外国史地书籍时…专门辑录涉及各国间矛盾的内容。他认为既然各国公然承认有“不能齐心会合之大害”,则我国利用其矛盾,倡“以夷制夷”,亦是自然之事。

——摘编自陈先初、胡慧娥《魏源“师夷长技以制夷”思想再探》

材料二 陈独秀指出:辛亥革命以来之所以屡屡失败,“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污;其大部分,则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端,莫不黑幕层张,垢污深积,并此虎头蛇尾之革命而未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也”。

——摘编自张宝明主编《〈新青年〉百年典藏》

(1)根据材料一,指出魏源“师夷长技以制夷”思想的来源,结合所学,说明“师夷长技以制夷”思想的内涵。(13分)

(2)根据材料二,结合所学,指出辛亥革命未能完成的历史任务。概括陈独秀对“辛亥革命以来之所以屡屡失败”原因的认识,从思想文化层面指出陈独秀为继续推动革命所做的努力。(12分)

26.(12分)[广东2022三联]阅读材料,完成下列要求。

材料一 既然新文化运动中许多议题在晚清就已经出现了,那么新文化运动到底新在哪里?其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进。新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中;科学同样如此,理性不止运用于科学相关领域,而科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙。消除政治社会黑暗的关键在于思想文化,是当时的一个新思想。

——摘编自王沉森《从晚清到新文化运动,思想启蒙是连续的吗?》

材料二 近代中国社会思潮演变是马克思主义传播的“推进器”。马克思主义传入中国的时间较早,但传播内容较为碎片化,传播进程缓慢。随着近代中国阶级力量和政治格局的变化,在“你方唱罢我登场”的复杂局面中,各阶级为宣传自身立场选择了不同的社会思潮:孙中山在对早期非科学社会主义思潮的宣传中,强烈批判资本主义,为马克思主义的传播奠定了基础;五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示。

——摘编自赵琛、赵炫竹《五四时期马克思主义的传播路径》

(1)结合材料一和所学知识,指出新文化运动的“新”的表现。(6分)

(2)结合材料二和所学知识,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。(6分)

27.(15分)[安徽淮南2022二模]【历史一-选修1:历史上重大改革回眸】

材料 在中世纪的中国,政刑之权“从于一人之身”,上自皇帝,下至州县长官莫不如是。清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主“司法独立”。他认为:“东西各国宪政之萌芽,俱本于司法之独立。”司法独立不仅可收统一事权之效,且可为“异日宪政之始基”。因此,他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。编制法规定全国的法院分为初级、地方、高等审判厅、大理院四级,分设于县、府、省、中央,采用四级三审制。并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。1907年,在法部的主持下,创设审判厅于东三省,并试办于直隶、江苏两省。中国之司法、行政分立自此而始。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料,概括清末新政法制改革中“司法独立”的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括清末新政法制改革的特点并简析其意义。(9分)

答案与解析

一、选择题(共24小题,每题2分,共48分)

1.【答案】A

【详解】根据材料“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”可知,章炳麟不赞同康有为的观点,主张进行革命,实行民主共和制度,A项正确;宣传民主革命思想也是为实现民主共和服务的,排除B项;C项是康有为的主张,排除C项;章炳麟的思想主旨是赞同革命,排除D项。

2.【答案】B

【详解】①中的老虎被西方国家瓜分,反映的是1911年革命党人对中国未来被瓜分命运的担心,即“将来之中国”,②中的老虎呈现出孱弱之态,西方列强伸出双手显有觊觎之势,应为“咸(丰)同(治)时之中国”,③中的老虎将西方国家赶跑,应是强盛的康乾时期,且此时中国实行的是闭关锁国政策,④中老虎正被几个西方国家屠戮,表明此时中国正遭受几个西方国家的侵略,应是“现在之中国”,B项正确,排除A、C、D项。

3.【答案】C

【详解】总统誓词中强调了推翻了专制,强调了国家政权的合法性,意在凝聚国家复兴的力量,C项正确;誓词并不是强调斗争,而是建设,排除A项;誓词中没有提到政府组织形式,排除B、D项。

4.【答案】C

【详解】根据材料“是新的建设的时期”、“对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗”和所学知识可知改组后的国民党旨在争取和维护民主共和制度,C项正确;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是建立强力的中央集权政府,排除A项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是以议会选举与政党活动为中心,排除B项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是制约袁世凯所代表的专制力量,排除D项。

5.【答案】A

【详解】根据材料可知民国初年对选民的资格限制比清朝宽松,居住地年限和不动产限制条件降低,教育程度要求降低,选民年龄限制下调,这样可以吸纳更多的人参选,扩大政治参与主体,A项正确;仅从材料中参与选举主体范围扩大,不能推断出民主共和观念深入人心,排除B项;材料侧重于辛亥革命后政治参与度的变化,法制建设只是片面的一个点,排除C项;《国会组织法》的颁布说明社会存在一定的民主,且“十分”无法体现,排除D项。

6.【答案】A

【详解】在中国近代历史的语境中,华盛顿是西方民主共和政治体制的典型代表,频繁见于媒体报刊和政界要员的访谈中。袁世凯表示要为“中国之华盛顿”而非拿破仑,说明民主共和的理念广泛传播,有强大的民意基础,袁世凯也假意附和,A项正确;材料没有体现崇洋媚外,排除B项;C项袁世凯准备复辟帝制,没有从“华盛顿”一词的频繁使用角度考虑,不符合题目的主旨,排除C项;D项与主旨无关,排除D项。

7.【答案】C

【详解】根据材料“盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”可知,孙中山主张民主共和的信念,C项正确;孙中山领导护国运动反对袁世凯称帝,排除A项;国民大革命是1924-1927年,排除B项;材料不是反思辛亥革命失败的教训,排除D项。

8.【答案】D

【详解】据表可知武昌起义前后地方督抚出身出现变化:正途骤降,异途和新途上升,尤其是新途(新式学生)由0增长到26.3%,这说明清政府面对统治危机,不得不被动作出应对,故选D项;科举制早在1905就已被废除,排除A项;督抚出身涉及进士、举人、监生、行伍和新式学生,看不出资产阶级,排除B项;武昌起义前后清朝地方督抚出身变化表,从表中我们得不出有利于地方军阀控制政局的结论,排除C项。

9.【答案】C

【详解】结合所学知识可知,孙中山提出领土观念,强调人民主权与国家治理间的关系,蕴含了近代民族、民主理念,促进了新家国观念的形成,C项正确;旨在宣扬西方的民权思想与“领土是老祖宗留下的遗产”等内容不符,排除A项;仅有孙中山一个人的观点,不能说明国民自主意识觉醒,排除B项;材料侧重的是人民主权,并非反帝目标,不能直接推动国内反帝斗争高涨,排除D项。

10.【答案】B

【详解】结合所学知识可知,受资产阶级革命派的软弱性和妥协性影响,当时资产阶级革命派同袁世凯妥协,表示只要袁世凯宣布拥护共和,就可以把临时大总统的职位让给他,因此材料反映的是革命派与北洋军阀的妥协与合作,B项正确;大清邮政的创办是我国近代邮政的开始,排除A项;材料未涉及民主共和观念深入人心的说法,排除C项;材料未涉及政党政治,排除D项。

11.【答案】A

【详解】材料“沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会”强调当时中国实行没有君主的立宪政治。从这个角度看,辛亥革命促使中国打开了通往民主政治之门,故A项正确;辛亥革命后中华民国实行民主共和之路而非君主立宪,B项错误;辛亥革命仅仅结束封建君主专制制度而非消除其统治根基,君主专制的阴影仍然存在,C项错误;材料中没有涉及中国半殖民地的性质,D项错误。

12.【答案】C

【详解】救国思想的变化是受近代中国的社会状况的变化影响的,材料问的是变化的实质,故C项正确。A、B不能对材料所给予的时间进行全面的解读,故排除;材料是“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词的变化,属于救国主流思想的变化,本质是近代中国社会变革发展,排除D。

13.【答案】D

【详解】根据材料可知,1912—1918年中国机器需用器具净进口值在波动中增加,结合所学知识可知,这一时期机器需要器具净进口值的增加与民族工业发展的黄金时期密切相关,D项正确;材料无法体现实业救国成为社会主导思潮,排除A项;材料仅为中国机器需用器具净进口值统计表,无法看出近代产业结构情况,排除B项;材料未体现国家对工业建设的投入加大,排除C项。

14.【答案】A

【详解】依据图示信息可知,1913和1921年传统的面粉产业依旧占较大比例,这说明传统经济结构的顽固性,A项正确;图示只是反映了中国市场商品面粉的占比,没有体现出国产面粉的销售情况,无法得出“国产面粉大量出口欧洲”,排除B项;图示中的“机器生产”的面粉不一定全部都是“洋”面粉,排除C项;根据图示中的“土磨坊”可知,与民族工业无关,排除D项。

15.【答案】D

【详解】民国初年,中国人在物质生活和社会风尚等方面发生了巨大变化。这种变迁最直接的原因是辛亥革命的推动。19世纪末和20世纪初的30年间,资产阶级对旧礼教、旧风俗有理有据地展开批评,努力宣传自由、平等、博爱,试图创立一种崭新的社会风俗。材料中的男女服饰方面就是这一努力成果的具体表现,可见,思想启蒙推动了社会风尚的变化,D项正确;辛亥革命之后中国的社会性质没有发生实质性改变,排除A项;“完全”一词说法过于绝对,排除B项;材料中未涉及男女平等的社会地位的变化,排除C项。

16.【答案】A

【详解】根据材料“左面的‘客人’身穿和服,正捏着‘山东’往嘴里送。”可分析出亲日派的妥协倾向,A项正确;材料体现不出革命统一战线,排除B项;标志新民主主义革命的开端的是五四运动,排除C项;中日民族矛盾上升为了主要矛盾不是材料主旨,排除D项。

17.【答案】C

【详解】根据材料可知,1923年,曹锟通过贿选当上了大总统,反映出当时中国民主流于形式,但也在客观上说明时人对民主政体的认可,C项正确;材料未体现民主共和成为时人共识,排除A项;《临时约法》规定,临时大总统由参议院选举产生,曹锟贿选说明《临时约法》规定的选举形式依然存在,排除B项;材料未涉及武力操控政局,且北洋政府时期,武力操控政局是常态,排除D项。

18.【答案】D

【详解】根据图示可知,1906—1921年,①国在华商号数量最多,呈上升趋势,结合所学知识可知,一战期间,西方列强忙于战争,无暇东顾,日本趁机扩大在华扩张,因此①是日本;②国在华商号数量增长缓慢,1916年后在华商号数量迅速增长,结合所学知识可知,②是俄国,原因是十月革命后退出一战,继续扩大对华输出;③国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第二位,结合所学知识可知,③是英国,由于之前其实力强大,侵华较早,其在华势力大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降;④国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第三位,结合所学知识可知,④是德国,由于之前其进行第二次工业革命,在华势力较强大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降。因此①③符合题意,D项正确,排除ABC三项。

19.【答案】C

【详解】材料“厂内职工都接受了基础教育”、“在厂内设立子弟小学”、“公益工商中学,要求学生贵在实学,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用”等信息说明荣氏兄弟践行“用教育来改造实业”的主张,通过提升职工的文化水平来保证企业的可持续发展,C项正确;本题侧重于讲荣氏兄弟发展教育来改造实业,排除A项;材料体现荣氏兄弟重视基础教育的发展,但最终目的是为了企业的发展,B项片面,排除B项;材料不能体现荣氏兄弟极力改变职工待遇,D项片面,排除D项。

20.【答案】B

【详解】根据材料可知,1913-1916年中国进口总额减少,出口总额增加;结合所学知识可知,中华民国建立后,民族资产阶级投资兴办实业的热情高涨,推动了民族工业发展,B项正确;此时中国没有改变贸易的劣势地位,排除A项;中国民族工业没有摆脱列强控制,深受帝国主义和封建军阀压榨,排除C项;D项主要得益于错误,且与史实不符,排除D项。

21.【答案】A

【详解】据题目可知,新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事,陈独秀也认识到“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”,他们二者都将文学改良运动与政治革新密切联系,并且认为文学改良是政治革新的前提和保障,A项正确;题目虽然涉及他们对新文学的推动,但却未体现出他们通过新文学宣传新思想的信息,排除B项;“开启者”表述错误,排除C项;题目主要体现文学改良与政治转型的关系,民主主义倾向材料信息中无法体现,排除D项。

22.【答案】C

【详解】根据“白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立”“民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播”等内容可得出,新文化运动影响较大,使白话文流行,民主与科学思想传播及影响扩大,C项正确;材料没有体现爱国革命的性质,排除A项;BD项都不够准确,排除BD项。

23.【答案】B

【详解】材料中陈独秀认为中国人从游牧社会进入宗法社会后,强调家族本位而缺乏国家、民族的意识,因此将国家危亡视作无关紧要,而这种思想对半殖民地半封建社会的中国无疑是巨大的打击,陈独秀是新文化运动的倡导者,因此他主张从思想上唤醒人民的国民意识,认识到家国己任,B项正确;问题问的是目的,批判宗法社会是现象,是内容,排除A项;陈独秀宣扬的更倾向于是“天下兴亡,匹夫有责”而非强调个人权力的实现,排除C项;陈独秀的主要目的是拯救当时的中国,国家至上的观念形成是拯救国家的一种手段,排除D项。

24.【答案】C

【详解】材料“文学是传导思想的工具。”说明文学改革具有解放思想的作用,C项正确;材料说的是“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,”体现不出章回体白话小说,排除A项;新文化运动的旗帜是“民主”与“科学”,排除B项;革命文化开始登上历史舞台,“开始”表述错误,排除D项。

二、材料分析题(共52分,其中25题25分,26题12分,27题15分)

25.

【答案】(1)来源:对历史经验的借鉴;林则徐的影响;外国书籍的启发(对各国间矛盾的认识)。(7分)

内涵:学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。(6分)

(2)历史任务:没有改变中国人民的悲惨命运;没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务。(4分)

认识:政治革命不彻底;未能在思想文化层面改造社会(没有进行精神层面的革命)。(4分)

努力:宣传民主和科学思想,发起新文化运动;传播马克思主义。(4分)

【详解】(1)根据材料“多次引用以往‘以夷制夷’之典故”“此自古以夷攻夷之上策”可得出对历史经验的借鉴;根据材料“他受林则徐‘制炮必求极利,造船必求极坚’思想的启发”等可得出林则徐的影响;根据材料“外国史地书籍时……专门辑录涉及各国间矛盾的内容”可得出外国书籍的启发。内涵:根据材料“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”可分析出学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。

(2)认识:可从没有改变人民命运、没有实现民族独立等方面回答。努力:依据材料“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污”可得出政治革命不彻底;根据材料“则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端…并此虎头蛇尾之革命而未有焉”可得出未能在思想文化层面改造社会。第三小问联系所学可知,陈独秀发起新文化运动,传播马克思主义等。

26.

【答案】(1)表现:推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;以思想文化变革推动政治进步;提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;动摇了封建正统思想的统治地位。(6分)

(2)原因:民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展。(6分)

【详解】(1)表现:根据材料“其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进”和所学知识可知,推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;根据材料“科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙”和所学知识可知,以思想文化变革推动政治进步;根据材料“新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中”和所学知识可知,提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;根据材料和所学知识可知,新文化宣扬民主与科学,动摇了封建正统思想的统治地位。

(2)原因:根据题意要求,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。根据材料“五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示”和所学知识,从民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展等方面分析原因。

27.

【答案】(1)制定新式法律法规;设立现代分级法治机构;“政刑”分离受监督。(6分)

(2)特点:古今沿革;中西结合;政府主导(4分)

意义:为宪政打下法律基础;中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。(5分)

【详解】(1)根据材料“制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。”可知制定新式法律法规:根据材料“清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主‘司法独立’。”可分析出设立现代分级法治机构:根据材料“并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。”可分析出“政刑”分离受监督。

特点:根据材料他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。可分析出古今沿革;中西结合:根据材料“1907年,在法部的主持下,”可知政府主导。意义:结合材料及所学知识,为宪政打下法律基础:中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。

(二)教 师 版

【知识框架】

【阶段特征】

1.总体特征:民国前期(1912~1928年)包括两个时期:一是中华民国临时政府时期;二是北洋军阀统治时期。

2.具体表现

(1)政治上:资产阶级革命派领导了辛亥革命,结束了君主专制体制,但中国很快陷入军阀割据中,帝国主义分而治之,军阀混战是这一时期的特征。资产阶级革命派为维护共和作了一系列斗争。

(2)经济上:第一次世界大战期间民族资本主义迎来“黄金时期”。

(3)思想上:资产阶级的三民主义、民主科学在社会上起了思想启蒙作用。马克思主义开始在中国传播。

(4)社会生活上:辛亥革命、新文化运动推动了社会生活的变迁,服饰、习俗、交通、通讯、大众传媒等都发生了重大变化。

【重点梳理】

重点1 北洋政府统治时期的社会特点

重点2 近代民族工业的特点及作用

1.特点

(1)产生条件:不是中国自身生产力和商品经济充分发展到足够程度的结果, (2)工业布局:主要集中在东南沿海地带,广大西部和内陆地区十分稀少。

(3)工业结构;民族工业主要以轻工业为主,重工业严重滞后。

(4)经营管理:民族工业资金少,规模小,技术力量薄弱。

2,对中国近代历史发展进程的推动作用

(1)从经济领域看;民族资本主义工业是一种代表历史潮流和趋势的新经济因素,民族工业的发展进一步瓦解自然经济,推动了中国近代化的进程和社会经济的发展,同时对外国资本主义侵略有一定的抵制作用。

(2)从政治领域看:民族资本主义经济的产生和发展,使资产阶级和无产阶级队伍不断发展壮大,为维新变法运动和辛亥革命的开展提供了物质条件和社会基础(为资产阶级进行政治斗争提供经济基础),也为中国革命由旧民主主义革命向新民主主义革命转变创造了条件。

(3)从思想领域看:民族资本主义的产生和发展,为西方资本主义思想的传播提供了社会基磁,资产阶级为了壮大自己的力量和推翻封建主义,开展了一系列思想解放运动(如维新思想和资产阶级革命思想的传播、新文化运动等),从而冲击和动摇了封建正统思想的统治地位,解放了人们的思想。

重点3 为什么说辛亥革命是太平天国运动的新发展

重点4 近代中国社会各派别对传统文化的态度及主要原因

重点5 中国向西方学习过程中的四个方面的争论

重点6 儒家思想在戊戌变法和新文化运动中的不同命运

【单元测试】

一、选择题(共24小题,每题2分,共48分)

1.[贵州黔南2022热身模拟(一)]康有为在《与南北美洲诸华商书》中说,中国人民“公理未明,旧俗俱在”,没有进行革命的资格。章炳麟争锋相对,在《驳康有为论革命书》中明确指出:“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”。章炳麟的思想主旨是( )

A.实现民主共和是不可抗拒的历史潮流 B.宣传民主革命思想

C.仍然坚持君主立宪制,走改良主义道路 D.发表文章诽谤革命

【答案】A

【详解】根据材料“公理未明,即以革命明之,旧俗俱在,即以革命去之”可知,章炳麟不赞同康有为的观点,主张进行革命,实行民主共和制度,A项正确;宣传民主革命思想也是为实现民主共和服务的,排除B项;C项是康有为的主张,排除C项;章炳麟的思想主旨是赞同革命,排除D项。

2.[福建泉州2022三模]1911年,革命党人创办的《神州日报》刊登了一组漫画,表现出对中国未来命运的深切担忧。画中的老虎代表中国,人物代表西方国家。下列第②幅漫画的主题名称是

A.“康乾时之中国” B.“咸(丰)同(治)时之中国”

C.“现在之中国” D.“将来之中国”

【答案】B

【详解】①中的老虎被西方国家瓜分,反映的是1911年革命党人对中国未来被瓜分命运的担心,即“将来之中国”,②中的老虎呈现出孱弱之态,西方列强伸出双手显有觊觎之势,应为“咸(丰)同(治)时之中国”,③中的老虎将西方国家赶跑,应是强盛的康乾时期,且此时中国实行的是闭关锁国政策,④中老虎正被几个西方国家屠戮,表明此时中国正遭受几个西方国家的侵略,应是“现在之中国”,B项正确,排除A、C、D项。

3.[吉林长春2022质量监测(五)]1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,首开总统宣誓之先河:“倾覆满洲专制政府巩固中华民国……至专制政府既倒,国内无变乱,民国卓立于世界,为列邦公认,斯时文当解临时大总统之职,谨以此誓于国民。”这一宣誓的主要价值是

A.激发国民党人的斗志 B.号召实行责任内阁制

C.凝聚国家复兴的力量 D.确立民主共和的制度

【答案】C

【详解】总统誓词中强调了推翻了专制,强调了国家政权的合法性,意在凝聚国家复兴的力量,C项正确;誓词并不是强调斗争,而是建设,排除A项;誓词中没有提到政府组织形式,排除B、D项。

4.[湖南衡阳2022三模]民国建立后,宋教仁指出:“以前,是秘密的组织,现在是公开的组织。以前,是旧的破坏的时期;现在,是新的建设的时期。以前,对于敌人,是拿出铁血的精神,同他们奋斗;现在,对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗。”由此可知,改组后的国民党旨在

A.建立强力的中央集权政府 B.以议会选举与政党活动为中心

C.争取和维护民主共和制度 D.制约袁世凯所代表的专制力量

【答案】C

【详解】根据材料“是新的建设的时期”、“对于敌人,是拿出政治的见解,同他们奋斗”和所学知识可知改组后的国民党旨在争取和维护民主共和制度,C项正确;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是建立强力的中央集权政府,排除A项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是以议会选举与政党活动为中心,排除B项;材料强调的是争取和维护民主共和制度,不是制约袁世凯所代表的专制力量,排除D项。

5.[河北2022考前冲刺]1912年,中华民国临时参议院颁布《国会组织法》,如表为南京临时参议院与清朝谘议局对选举国会议员的规定,据此可知民国初年

居住年限 不动产 教育程度 选民年龄

南京临时参议院 居住选区两年以上 500元 小学毕业 21岁

清朝月谘议局 居住选区十年 5000 元 中学毕业 25岁

A.政治参与主体扩大 B.民主共和观念深入人心

C.重视进行法制建设 D.封建专制思想十分浓厚

【答案】A

【详解】根据材料可知民国初年对选民的资格限制比清朝宽松,居住地年限和不动产限制条件降低,教育程度要求降低,选民年龄限制下调,这样可以吸纳更多的人参选,扩大政治参与主体,A项正确;仅从材料中参与选举主体范围扩大,不能推断出民主共和观念深入人心,排除B项;材料侧重于辛亥革命后政治参与度的变化,法制建设只是片面的一个点,排除C项;《国会组织法》的颁布说明社会存在一定的民主,且“十分”无法体现,排除D项。

6.[重庆2022三联诊]辛亥革命前后,“华盛顿”一词在媒体报刊和政界要员访谈中频繁出现。1913年《大陆报》记者弥勒访问袁世凯,告知“有人谓总统欲仿效拿破仑”,袁世凯马上表示:“余欲为华盛顿,非拿破仑也。”袁世凯就任正式大总统后就一直以中国华盛顿而自居。这一现象说明

A.民主共和的理念广为传播 B.崇洋媚外的社会氛围浓厚

C.袁世凯积极准备复辟帝制 D.政府希望得到西方国家支持

【答案】A

【详解】在中国近代历史的语境中,华盛顿是西方民主共和政治体制的典型代表,频繁见于媒体报刊和政界要员的访谈中。袁世凯表示要为“中国之华盛顿”而非拿破仑,说明民主共和的理念广泛传播,有强大的民意基础,袁世凯也假意附和,A项正确;材料没有体现崇洋媚外,排除B项;C项袁世凯准备复辟帝制,没有从“华盛顿”一词的频繁使用角度考虑,不符合题目的主旨,排除C项;D项与主旨无关,排除D项。

7.[湖南长沙长郡中学2022保温卷(二)]1913年2月,孙中山在日本演讲时说:“中国革命事业,实全国人民心理所成。而其所以共和建国之理由,盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”这表明,孙中山

A.反对袁世凯称帝 B.争取民众对大革命的拥护

C.坚持共和的信念 D.反思辛亥革命失败的教训

【答案】C

【详解】根据材料“盖因中国人数千年以来之战事,皆为少数人争皇位之战争,其最强者,灭除其敌人,而自立为皇帝。”可知,孙中山主张民主共和的信念,C项正确;孙中山领导护国运动反对袁世凯称帝,排除A项;国民大革命是1924-1927年,排除B项;材料不是反思辛亥革命失败的教训,排除D项。

8.[河北唐山2022仿真模拟三]武昌起义前后,清朝地方督抚出身统计表

项目 类别 正途(进士、举人等) 异途(监生、行伍等) 新途(新式学生)

武昌起义前在职督抚 79.2% 20.8% 0

武昌起义后新任督抚 2% 5% 26.3%

据表,清朝地方督抚出身的变化( )

A.说明科举制出现重大变革 B.极大地刺激了资产阶级参政热情

C.有利于地方军阀控制政局 D.是当局政府面对危机的应急反应

【答案】D

【详解】据表可知武昌起义前后地方督抚出身出现变化:正途骤降,异途和新途上升,尤其是新途(新式学生)由0增长到26.3%,这说明清政府面对统治危机,不得不被动作出应对,故选D项;科举制早在1905就已被废除,排除A项;督抚出身涉及进士、举人、监生、行伍和新式学生,看不出资产阶级,排除B项;武昌起义前后清朝地方督抚出身变化表,从表中我们得不出有利于地方军阀控制政局的结论,排除C项。

9.[海南2022全真模拟(四)]孙中山说:“领土是老祖宗留下的遗产,人民是国家的主人,主权是一个国家的基本权利。国家是社会的大团体,仅有土地无人民,国家亦不能构成,然而仅有土地和人民,无政治之权力,仍不能成为国家。”这一观点( )

A.旨在宣扬西方的民权思想 B.反映了国民自主意识觉醒

C.促进了新家国观念的形成 D.推动了国内反帝斗争高涨

【答案】C

【详解】结合所学知识可知,孙中山提出领土观念,强调人民主权与国家治理间的关系,蕴含了近代民族、民主理念,促进了新家国观念的形成,C项正确;旨在宣扬西方的民权思想与“领土是老祖宗留下的遗产”等内容不符,排除A项;仅有孙中山一个人的观点,不能说明国民自主意识觉醒,排除B项;材料侧重的是人民主权,并非反帝目标,不能直接推动国内反帝斗争高涨,排除D项。

10.[天津新华2022三统]为纪念辛亥革命,中华邮政于1912年12月15日同时发行《中华民国光复纪念》和《中华民国共和纪念》邮票各套。主图分别为当时中国最显要的人物,图1肖像为孙中山,图2肖像为袁世凯。据材料推知,两套邮票的同时发行

A.标志着近代中国国家邮政的开端

B.反映了革命派与北洋军阀的妥协与合作

C.佐证了民主共和的观念深入人心

D.证实民国初年政党政治的格局已经形成

【答案】B

【详解】结合所学知识可知,受资产阶级革命派的软弱性和妥协性影响,当时资产阶级革命派同袁世凯妥协,表示只要袁世凯宣布拥护共和,就可以把临时大总统的职位让给他,因此材料反映的是革命派与北洋军阀的妥协与合作,B项正确;大清邮政的创办是我国近代邮政的开始,排除A项;材料未涉及民主共和观念深入人心的说法,排除C项;材料未涉及政党政治,排除D项。

11.[湖北2022模拟(七)]马勇在《百年巨变——乱世晚清和民国乱象》一书中指出,重新建构的中华民族确实没有遵从孙中山的设计,而是沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会。作者意在说明辛亥革命

A.打开了通往民主政治之门 B.加速了中国君主立宪的步伐

C.消除了君主专制制度阴影 D.冲击了中国半殖民地的性质

【答案】A

【详解】材料“沿着晚清十年君主立宪的路往前走,各省咨议局改为省议会,各省都督改为省长;中央资政院改为国会”强调当时中国实行没有君主的立宪政治。从这个角度看,辛亥革命促使中国打开了通往民主政治之门,故A项正确;辛亥革命后中华民国实行民主共和之路而非君主立宪,B项错误;辛亥革命仅仅结束封建君主专制制度而非消除其统治根基,君主专制的阴影仍然存在,C项错误;材料中没有涉及中国半殖民地的性质,D项错误。

12.[贵州贵阳五校2022联考(五)]革命在中国传统观念中是指易姓和改朝换代,近代逐渐有彻底变化和根本变革之意。维新之意与改革、改良相近。有学者建立近代文献数据库,检索“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词,这些关键词在1890-1926年的使用情况如图。图中关键词的变化反映了

A.新文化运动影响的减弱 B.工人暴力革命的兴起

C.近代中国社会变革发展 D.救国的主流思想变化

【答案】C

【详解】救国思想的变化是受近代中国的社会状况的变化影响的,材料问的是变化的实质,故C项正确。A、B不能对材料所给予的时间进行全面的解读,故排除;材料是“革命”、“维新”、“改革”、“改良”等关键词的变化,属于救国主流思想的变化,本质是近代中国社会变革发展,排除D。

13.[湖北2022考前冲刺(一)]表中数据变化说明

1912—1918年中国机器需用器具净进口值统计表(海关两)

年份 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

数值 18239 50454 96073 70182 62673 175807 331403

A.实业救国成为社会主导思潮 B.近代产业结构日趋合理

C.国家对工业建设的投入加大 D.民族工业得到发展

【答案】D

【详解】根据材料可知,1912—1918年中国机器需用器具净进口值在波动中增加,结合所学知识可知,这一时期机器需要器具净进口值的增加与民族工业发展的黄金时期密切相关,D项正确;材料无法体现实业救国成为社会主导思潮,排除A项;材料仅为中国机器需用器具净进口值统计表,无法看出近代产业结构情况,排除B项;材料未体现国家对工业建设的投入加大,排除C项。

14.[山东2022考前信息卷]如图为1913和1921年中国市场商品面粉的占比。这反映出

A.传统经济结构的顽固性 B.国产面粉大量出口欧洲

C.洋面粉占据了主导地位 D.民族工业持续良性发展

【答案】A

【详解】依据图示信息可知,1913和1921年传统的面粉产业依旧占较大比例,这说明传统经济结构的顽固性,A项正确;图示只是反映了中国市场商品面粉的占比,没有体现出国产面粉的销售情况,无法得出“国产面粉大量出口欧洲”,排除B项;图示中的“机器生产”的面粉不一定全部都是“洋”面粉,排除C项;根据图示中的“土磨坊”可知,与民族工业无关,排除D项。

15.[安徽合肥2022最后一卷]革命后,清代用来区分等级的官员服饰被废除,男子服饰虽然还常见长袍马褂,但西式礼服等开始流行,妇女衣着开始流行上衣下裤、上衣下裙、旗袍等形式。材料表明

A.辛亥革命实现社会转型 B.清代习俗被完全废止

C.男女平等观念深入人心 D.思想启蒙影响社会风尚

【答案】D

【详解】民国初年,中国人在物质生活和社会风尚等方面发生了巨大变化。这种变迁最直接的原因是辛亥革命的推动。19世纪末和20世纪初的30年间,资产阶级对旧礼教、旧风俗有理有据地展开批评,努力宣传自由、平等、博爱,试图创立一种崭新的社会风俗。材料中的男女服饰方面就是这一努力成果的具体表现,可见,思想启蒙推动了社会风尚的变化,D项正确;辛亥革命之后中国的社会性质没有发生实质性改变,排除A项;“完全”一词说法过于绝对,排除B项;材料中未涉及男女平等的社会地位的变化,排除C项。

16.[浙江五校2022联考]如图是民国年间出版的但杜宇个人漫画《阿瞒请客,珍馐杂陈》,画面右侧的曹阿瞒正弓腰缩颈摊开手掌,面对满桌的“珍馐”,似乎在对“客人”说:“您请用吧!”左面的“客人”身穿和服,正捏着“山东”往嘴里送。桌上的“珍馐'还有象征“青岛”的啤酒,以及“东三省”“福建”“蒙古”“矿山”等。对该漫画理解准确的是

A.讽刺了亲日派的妥协倾向 B.推动了革命统一战线的形成

C.标志着新民主主义革命的开端 D.表明中日民族矛盾上升为了主要矛盾

【答案】A

【详解】根据材料“左面的‘客人’身穿和服,正捏着‘山东’往嘴里送。”可分析出亲日派的妥协倾向,A项正确;材料体现不出革命统一战线,排除B项;标志新民主主义革命的开端的是五四运动,排除C项;中日民族矛盾上升为了主要矛盾不是材料主旨,排除D项。

17.[江苏常州2022模拟]1923年9月,曹锟在总统选举的预选会上,以5000元一张选票,到处收买议员,又以40万元高价,收买了国会议长,最终花了1350余万元总算当上大总统。曹锟贿选客观上说明( )

A.民主共和成为时人共识 B.《临时约法》已然失效

C.时人对民主政体的认可 D.武力操控政局成为过去

【答案】C

【详解】根据材料可知,1923年,曹锟通过贿选当上了大总统,反映出当时中国民主流于形式,但也在客观上说明时人对民主政体的认可,C项正确;材料未体现民主共和成为时人共识,排除A项;《临时约法》规定,临时大总统由参议院选举产生,曹锟贿选说明《临时约法》规定的选举形式依然存在,排除B项;材料未涉及武力操控政局,且北洋政府时期,武力操控政局是常态,排除D项。

18.[福建漳平2022联考]如图为1906—1921年日、英、德、俄四国在华商号数量变化示意图。其中属于日本和英国的分别是

A.②和④ B.③和④ C.①和④ D.①和③

【答案】D

【详解】根据图示可知,1906—1921年,①国在华商号数量最多,呈上升趋势,结合所学知识可知,一战期间,西方列强忙于战争,无暇东顾,日本趁机扩大在华扩张,因此①是日本;②国在华商号数量增长缓慢,1916年后在华商号数量迅速增长,结合所学知识可知,②是俄国,原因是十月革命后退出一战,继续扩大对华输出;③国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第二位,结合所学知识可知,③是英国,由于之前其实力强大,侵华较早,其在华势力大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降;④国在华商号数量未增长,但其在华商号数量在四国中大体居第三位,结合所学知识可知,④是德国,由于之前其进行第二次工业革命,在华势力较强大,此时为一战期间,忙于欧战,无暇东顾,在华投资下降。因此①③符合题意,D项正确,排除ABC三项。

19.[河南部分重点高中2022模拟]1906年荣氏兄弟在无锡设立公益第一小学,随后每隔两年创办一所小学,至1915年已有7所小学,厂内职工都接受了基础教育。1919年设立公益工商中学,要求学生“贵在实学”,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用。这反映了荣氏兄弟( )

A.实业救国的努力实践 B.重视发展基础教育

C.通过教育来发展实业 D.极力提高职工待遇

【答案】C

【详解】材料“厂内职工都接受了基础教育”、“在厂内设立子弟小学”、“公益工商中学,要求学生贵在实学,从这里毕业的学生后来在荣氏企业中发挥了相当大的作用”等信息说明荣氏兄弟践行“用教育来改造实业”的主张,通过提升职工的文化水平来保证企业的可持续发展,C项正确;本题侧重于讲荣氏兄弟发展教育来改造实业,排除A项;材料体现荣氏兄弟重视基础教育的发展,但最终目的是为了企业的发展,B项片面,排除B项;材料不能体现荣氏兄弟极力改变职工待遇,D项片面,排除D项。

20.[江西重点中学盟校2022一模]下表是1913-1916年中国进出口贸易的主要数据,据此表可知

A.中国逐渐改变贸易的劣势地位

B.民族资产阶级投资积极性提高

C.中国民族工业摆脱了列强控制

D.出口增加主要得益于国家政策

【答案】B

【详解】根据材料可知,1913-1916年中国进口总额减少,出口总额增加;结合所学知识可知,中华民国建立后,民族资产阶级投资兴办实业的热情高涨,推动了民族工业发展,B项正确;此时中国没有改变贸易的劣势地位,排除A项;中国民族工业没有摆脱列强控制,深受帝国主义和封建军阀压榨,排除C项;D项主要得益于错误,且与史实不符,排除D项。

21.[山西朔州怀仁2022三模]新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事;陈独秀也认为“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”。据此可知,他们二者

A.将文学改良与政治革新结合 B.试图通过新文学宣传新思想

C.都属于白话文运动的开启者 D.具有反传统的民主主义倾向

【答案】A

【详解】据题目可知,新文化运动期间,傅斯年认识到,用新的白话文来催生中国思想变革、激活中国“新的政治”,是最有效的救国之事,陈独秀也认识到“欲革新政治、势不得不革新我国据于运用此政治者精神界之文学”,他们二者都将文学改良运动与政治革新密切联系,并且认为文学改良是政治革新的前提和保障,A项正确;题目虽然涉及他们对新文学的推动,但却未体现出他们通过新文学宣传新思想的信息,排除B项;“开启者”表述错误,排除C项;题目主要体现文学改良与政治转型的关系,民主主义倾向材料信息中无法体现,排除D项。

22.[福建龙岩2022考前模拟]下面是关于五四运动一个论题的子目,据此最恰当的论题是

(一)白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立(二)家庭制度变革,“社会的结合”驳兴(三)民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播

A.一场伟大的爱国革命运动 B.现代中国的新起点

C.新文化运动得到迅猛发展 D.中华民族的新觉醒

【答案】C

【详解】根据“白话报刊的大盛行,促成白话国语的确立”“民主与科学成为大多数人的祈向(四)世界化的观念得到有力的传播”等内容可得出,新文化运动影响较大,使白话文流行,民主与科学思想传播及影响扩大,C项正确;材料没有体现爱国革命的性质,排除A项;BD项都不够准确,排除BD项。

23.[云南昆明2022三模]陈独秀在比较东方和西方民族思想后指出,“东洋民族,自游牧社会,进而为宗法社会,至今无以异焉。宗法社会,以家族为本位,而个人无权利”,以致“视公共之安危,不关己身之喜戚”。据此,陈独秀意在

A.批判传统宗法社会 B.塑造现代国民意识

C.宣扬公民权利观念 D.主张国家至上理念

【答案】B

【详解】材料中陈独秀认为中国人从游牧社会进入宗法社会后,强调家族本位而缺乏国家、民族的意识,因此将国家危亡视作无关紧要,而这种思想对半殖民地半封建社会的中国无疑是巨大的打击,陈独秀是新文化运动的倡导者,因此他主张从思想上唤醒人民的国民意识,认识到家国己任,B项正确;问题问的是目的,批判宗法社会是现象,是内容,排除A项;陈独秀宣扬的更倾向于是“天下兴亡,匹夫有责”而非强调个人权力的实现,排除C项;陈独秀的主要目的是拯救当时的中国,国家至上的观念形成是拯救国家的一种手段,排除D项。

24.[北京东城2022二模]蔡元培在《中国新文学大系》总序中指出:文学是传导思想的工具。欧洲文艺复兴时“把各民族的方言利用为新文学的工具,在意大利有但丁、朴伽邱(薄伽丘)、马基亚弗利等”。与此相类,“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,正与但丁等同一见解”。蔡元培意在表明( )

A.章回体白话小说的复兴 B.白话文是新文化运动的旗帜

C.文学革命的形式与价值 D.革命文化开始登上历史舞台

【答案】C

【详解】材料“文学是传导思想的工具。”说明文学改革具有解放思想的作用,C项正确;材料说的是“我们的复兴,以白话文为文学革命的条件,”体现不出章回体白话小说,排除A项;新文化运动的旗帜是“民主”与“科学”,排除B项;革命文化开始登上历史舞台,“开始”表述错误,排除D项。

二、材料分析题(共52分,其中25题25分,26题12分,27题15分)

25.(25分)[浙江2022预测卷]阅读材料,完成下列要求。

材料一 魏源曾多次引用以往“以夷制夷”之典故,说:“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”他受林则徐“制炮必求极利,造船必求极坚”思想的启发,首先提出了“师敌之长技以制敌”的口号。林则徐将《四洲志》手稿全盘交付魏源,嘱其撰辑《海国图志》。魏源在辑录引用外国史地书籍时…专门辑录涉及各国间矛盾的内容。他认为既然各国公然承认有“不能齐心会合之大害”,则我国利用其矛盾,倡“以夷制夷”,亦是自然之事。

——摘编自陈先初、胡慧娥《魏源“师夷长技以制夷”思想再探》

材料二 陈独秀指出:辛亥革命以来之所以屡屡失败,“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污;其大部分,则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端,莫不黑幕层张,垢污深积,并此虎头蛇尾之革命而未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也”。

——摘编自张宝明主编《〈新青年〉百年典藏》

(1)根据材料一,指出魏源“师夷长技以制夷”思想的来源,结合所学,说明“师夷长技以制夷”思想的内涵。(13分)

(2)根据材料二,结合所学,指出辛亥革命未能完成的历史任务。概括陈独秀对“辛亥革命以来之所以屡屡失败”原因的认识,从思想文化层面指出陈独秀为继续推动革命所做的努力。(12分)

【答案】(1)来源:对历史经验的借鉴;林则徐的影响;外国书籍的启发(对各国间矛盾的认识)。(7分)

内涵:学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。(6分)

(2)历史任务:没有改变中国人民的悲惨命运;没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务。(4分)

认识:政治革命不彻底;未能在思想文化层面改造社会(没有进行精神层面的革命)。(4分)

努力:宣传民主和科学思想,发起新文化运动;传播马克思主义。(4分)

【详解】(1)根据材料“多次引用以往‘以夷制夷’之典故”“此自古以夷攻夷之上策”可得出对历史经验的借鉴;根据材料“他受林则徐‘制炮必求极利,造船必求极坚’思想的启发”等可得出林则徐的影响;根据材料“外国史地书籍时……专门辑录涉及各国间矛盾的内容”可得出外国书籍的启发。内涵:根据材料“以彼长技御彼长技,此自古以夷攻夷之上策。”可分析出学习西方的长处;抵抗西方侵略,战胜敌人。

(2)认识:可从没有改变人民命运、没有实现民族独立等方面回答。努力:依据材料“其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污”可得出政治革命不彻底;根据材料“则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端…并此虎头蛇尾之革命而未有焉”可得出未能在思想文化层面改造社会。第三小问联系所学可知,陈独秀发起新文化运动,传播马克思主义等。

26.(12分)[广东2022三联]阅读材料,完成下列要求。

材料一 既然新文化运动中许多议题在晚清就已经出现了,那么新文化运动到底新在哪里?其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进。新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中;科学同样如此,理性不止运用于科学相关领域,而科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙。消除政治社会黑暗的关键在于思想文化,是当时的一个新思想。

——摘编自王沉森《从晚清到新文化运动,思想启蒙是连续的吗?》

材料二 近代中国社会思潮演变是马克思主义传播的“推进器”。马克思主义传入中国的时间较早,但传播内容较为碎片化,传播进程缓慢。随着近代中国阶级力量和政治格局的变化,在“你方唱罢我登场”的复杂局面中,各阶级为宣传自身立场选择了不同的社会思潮:孙中山在对早期非科学社会主义思潮的宣传中,强烈批判资本主义,为马克思主义的传播奠定了基础;五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示。

——摘编自赵琛、赵炫竹《五四时期马克思主义的传播路径》

(1)结合材料一和所学知识,指出新文化运动的“新”的表现。(6分)

(2)结合材料二和所学知识,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。(6分)

【答案】(1)表现:推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;以思想文化变革推动政治进步;提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;动摇了封建正统思想的统治地位。(6分)

(2)原因:民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展。(6分)

【详解】(1)表现:根据材料“其中一项就是整体观点的更新,民主与科学携手并进”和所学知识可知,推动整体观念的更新;提倡民主与科学并进;根据材料“科学和民主都是用来解决政治腐败、帝制复辟的钥匙”和所学知识可知,以思想文化变革推动政治进步;根据材料“新文化运动时期的民主,包括一切道德法律政治伦理等,而不是单从西方的启蒙政治价值中挑一条来反对现状;民主不仅体现在选举和政治中,而且体现在生活等方方面面之中”和所学知识可知,提倡妇女解放、婚姻自由、家庭革命;根据材料和所学知识可知,新文化宣扬民主与科学,动摇了封建正统思想的统治地位。

(2)原因:根据题意要求,简析五四时期马克思主义在中国传播的原因。根据材料“五四运动时期民族主义和爱国主义思潮的传播,激发了国民尤其是中国工人阶级的觉醒,推动了马克思主义思潮的二次传播;胡适对实用主义思潮的宣扬也从侧面实现了对马克思主义传播的两面提示”和所学知识,从民族危机加深;北洋军阀的黑暗统治;先进的中国人积极探索救国道路;新文化运动解放人们思想;民族资本主义的发展;无产阶级队伍的壮大;群众性爱国运动的发展等方面分析原因。

27.(15分)[安徽淮南2022二模]【历史一-选修1:历史上重大改革回眸】

材料 在中世纪的中国,政刑之权“从于一人之身”,上自皇帝,下至州县长官莫不如是。清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主“司法独立”。他认为:“东西各国宪政之萌芽,俱本于司法之独立。”司法独立不仅可收统一事权之效,且可为“异日宪政之始基”。因此,他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。编制法规定全国的法院分为初级、地方、高等审判厅、大理院四级,分设于县、府、省、中央,采用四级三审制。并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。1907年,在法部的主持下,创设审判厅于东三省,并试办于直隶、江苏两省。中国之司法、行政分立自此而始。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料,概括清末新政法制改革中“司法独立”的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括清末新政法制改革的特点并简析其意义。(9分)

【答案】(1)制定新式法律法规;设立现代分级法治机构;“政刑”分离受监督。(6分)

(2)特点:古今沿革;中西结合;政府主导(4分)

意义:为宪政打下法律基础;中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。(5分)

【详解】(1)根据材料“制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。”可知制定新式法律法规:根据材料“清末新政法制改革参与者沈家本根据资本主义行政、立法、司法三权分立的原则,力主‘司法独立’。”可分析出设立现代分级法治机构:根据材料“并在大理院和地方审判厅设立相应的检察厅,各级审判厅和检察厅专司审判而俱受法部的行政监督。”可分析出“政刑”分离受监督。

特点:根据材料他“考古今之沿革,订中外之异同”,制定了《各级审判厅试办章程》和《法院编制法》。可分析出古今沿革;中西结合:根据材料“1907年,在法部的主持下,”可知政府主导。意义:结合材料及所学知识,为宪政打下法律基础:中国“政刑”分离的开端;为中国法制现代化的先河。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进