第13课 当代中国的民族政策 课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第13课 当代中国的民族政策

【课标要求】

通过本课元学习,了解中国解决民族问题的道路,民族区域自治制度的确立、发展、完善过程和重大意义。

目录

一、制度建设:建国以来民族区域自治制度的建立

二、法律维护:改革开放后民族区域自治制度的发展

三、战略部署:十八大以来民族区域自治制度的完善

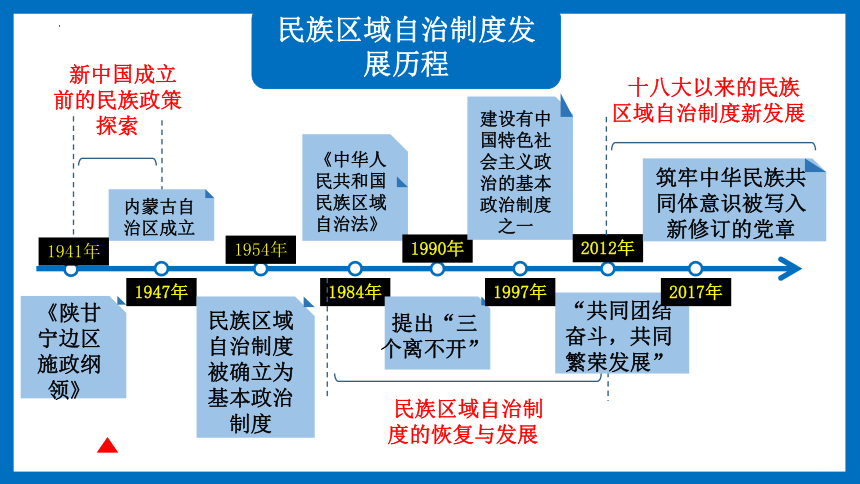

民族区域自治制度发展历程

内蒙古自治区成立

1947年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

2017年

筑牢中华民族共同体意识被写入新修订的党章

民族区域自治制度的恢复与发展

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

新中国成立前的民族政策探索

十八大以来的民族区域自治制度新发展

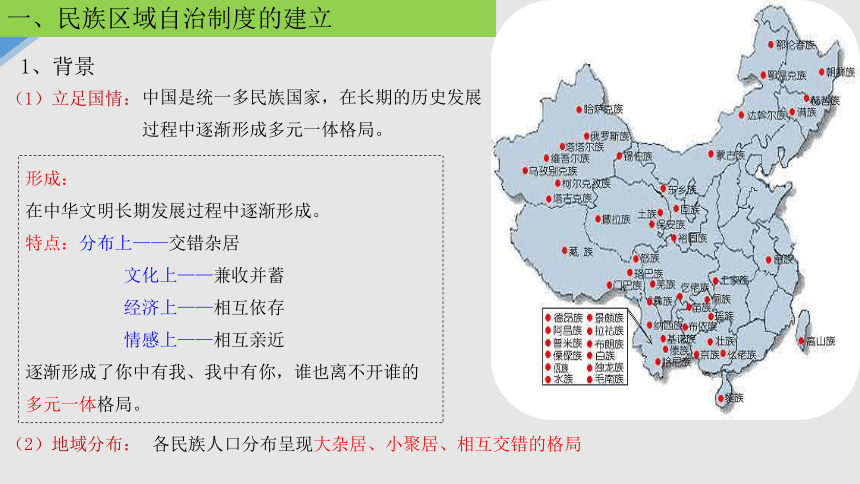

一、民族区域自治制度的建立

1、背景

(1)立足国情:

(2)地域分布:

形成:

在中华文明长期发展过程中逐渐形成。

特点:分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近

逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

中国是统一多民族国家,在长期的历史发展

过程中逐渐形成多元一体格局。

各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局

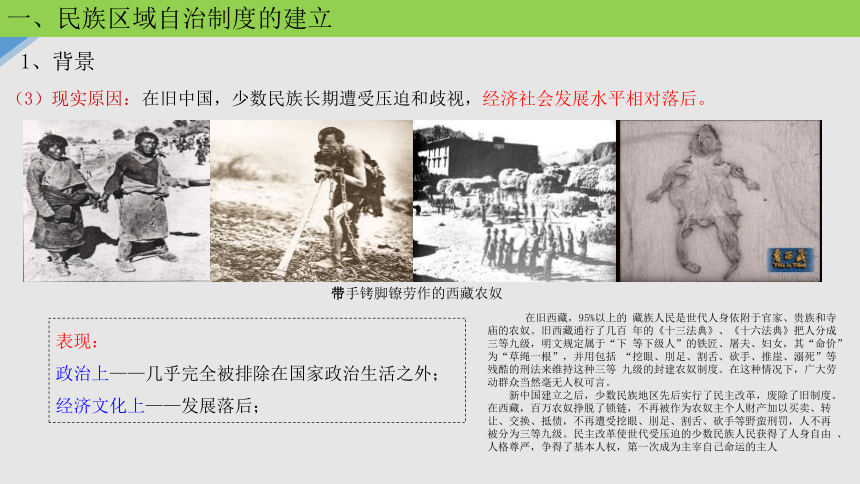

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

在旧中国,少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平相对落后。

1、背景

表现:

政治上——几乎完全被排除在国家政治生活之外;

经济文化上——发展落后;

一、民族区域自治制度的建立

(3)现实原因:

在旧西藏,95%以上的 藏族人民是世代人身依附于官家、贵族和寺庙的农奴。旧西藏通行了几百 年的《十三法典》、《十六法典》把人分成三等九级,明文规定属于“下 等下级人”的铁匠、屠夫、妇女,其“命价”为“草绳一根”,并用包括 “挖眼、刖足、割舌、砍手、推崖、溺死”等残酷的刑法来维持这种三等 九级的封建农奴制度。在这种情况下,广大劳动群众当然毫无人权可言。

新中国建立之后,少数民族地区先后实行了民主改革,废除了旧制度。 在西藏,百万农奴挣脱了锁链,不再被作为农奴主个人财产加以买卖、转 让、交换、抵债,不再遭受挖眼、刖足、割舌、砍手等野蛮刑罚,人不再 被分为三等九级。民主改革使世代受压迫的少数民族人民获得了人身自由 、人格尊严,争得了基本人权,第一次成为主宰自己命运的主人

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。 (1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

中共历来重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验

1、背景

一、民族区域自治制度的建立

(4)政治基础:

材料:

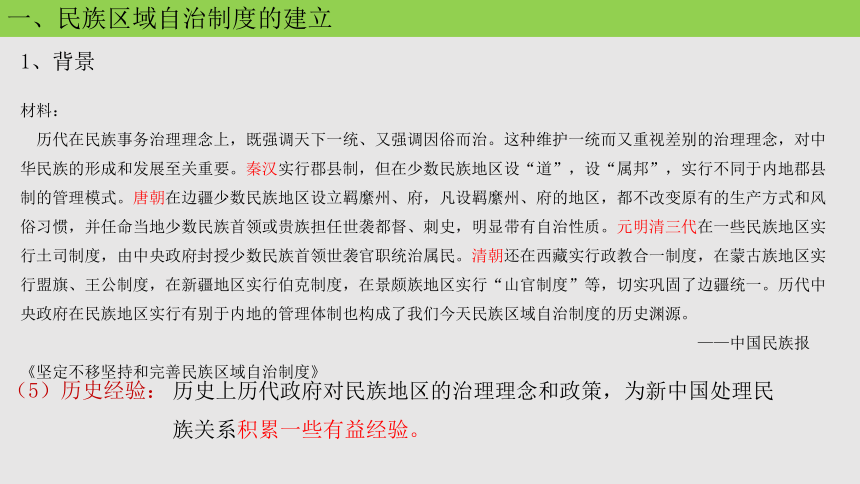

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。唐朝在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治性质。元明清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。

——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》

历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累一些有益经验。

一、民族区域自治制度的建立

1、背景

(5)历史经验:

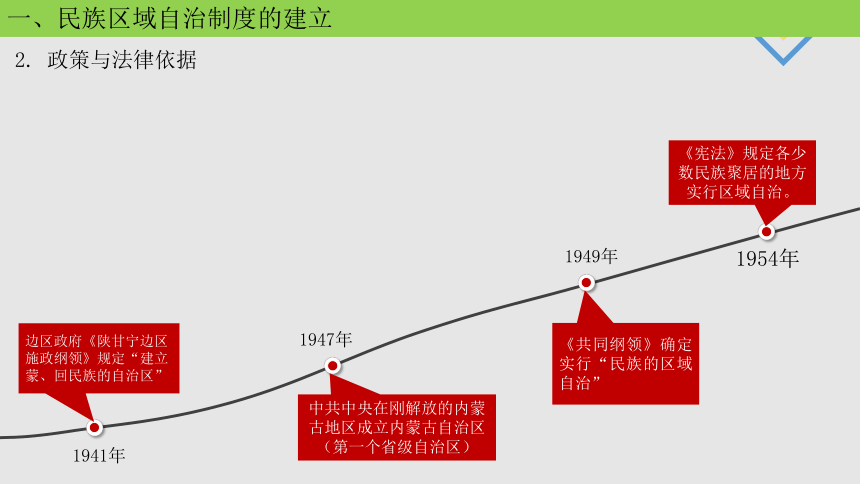

1941年

边区政府《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”

1947年

中共中央在刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区(第一个省级自治区)

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”

1949年

1954年

《宪法》规定各少数民族聚居的地方实行区域自治。

一、民族区域自治制度的建立

2. 政策与法律依据

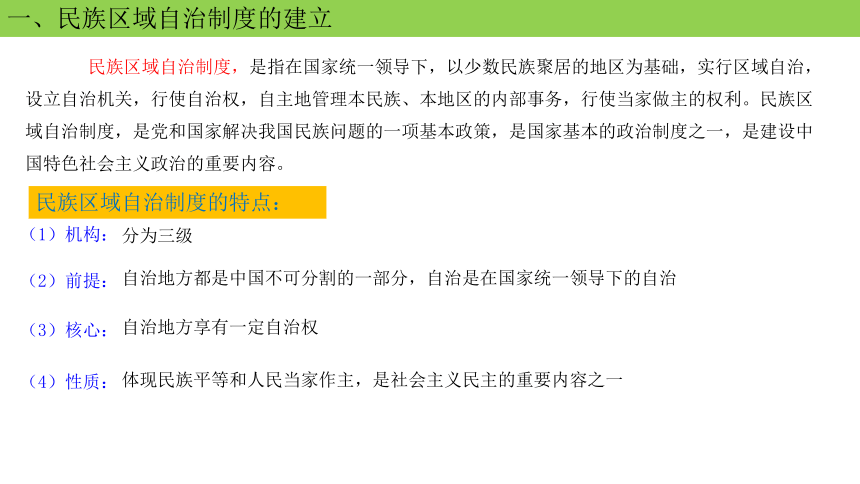

民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,以少数民族聚居的地区为基础,实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,自主地管理本民族、本地区的内部事务,行使当家做主的权利。民族区域自治制度,是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,是国家基本的政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

民族区域自治制度的特点:

(1)机构:

(4)性质:

(2)前提:

(3)核心:

一、民族区域自治制度的建立

分为三级

自治地方都是中国不可分割的一部分,自治是在国家统一领导下的自治

自治地方享有一定自治权

体现民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一

1、各民族自治地区都是中华人民共和国不可分离的部分。

2、各自治机关都是国家统一领导下的地方政权机关,依法行使自治权。

特点:党的领导;自治地区人民当家做主;宪法保证。

1、法律保障

二、民族区域自治制度的发展

1984年

1990年

1997年

《民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

2.优越性:

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

二、民族区域自治制度的发展

维护国家的集中统一;

保障少数民族的合法权益;

巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系;

打牢中华民族共同体思想基础;

实现民族地区经济社会事业加快发展。

统一、团结、稳定

民族区域自治制度的优势

三、民族区域自治制度的完善(2012——现在):

第13课 当代中国的民族政策

1、完善的表现? 结合本目内容概括完善的表现 ?

①2012年十八大以来,党和国家要求坚持“两个共同”,增进“五个认同”。

坚持各民族:共同团结奋斗,共同繁荣发展;

不断增进各民族:对伟大祖国、中华民族、中华文化、

中共共产党和中国特色社会主义的认同。

②2017年十九大提出,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强

各民族交往交流交融, 促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。中华民族一家亲,努力实现同心共筑中国梦的伟大目标。

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。 ——《中华人民共和国宪法》

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

威胁国家统一,民族团结的因素仍存在

三、民族区域自治制度的完善

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

党的十八大以来,自治区坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,带领全区各族人民自力更生、艰苦奋斗,开展了多层次、全方位的持续性脱贫攻坚,截止目前,西藏62.8万贫困人口全部脱贫,74个县(区)全部摘帽,全区各族人民向着全面建成小康社会的宏伟目标奋勇前进。

三、民族区域自治制度的完善

1.“(它)秉承了秦王朝以来直至中华民国时期‘因俗而治’的治边思想和传统,在少数民族地区的变革和发展中具有崭新的生命力和极强的活力。”这里的“它”( )

A.发挥了窗口和试验田的作用 B.满足了民主党派参政议政愿望

C.有利于祖国统一和民族团结 D.开创了民主统一战线的新局面

C

课堂检测

2.根据我国《宪法》和《民族区域自治法》,民族自治地方自治机关的自治权要以不违背我国宪法和法律的基本原则为前提,在此基础上根据地方实际采取特殊政策和灵活措施。这表明我国的民族区域自治( )

A.是中央领导下的地方自治 B.强调权利与义务统一

C.是符合国情的民族政策 D.享有高度的自治权力

A

4.据统计,1965 年西藏自治区的藏族和其他少数民族干部仅7 600余人,到2006 年底,西藏全区藏族和其他少数民族干部达62 211人,占全区干部总数的69.36%。这说明民族区域自治制度( )

A.满足了少数民族当家作主的愿望 B.推动了民族平等的实现

C.实现了少数民族地区的共同繁荣 D.促进了祖国统一的大业

A

3.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治( )

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

D

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

史料史证能力训练

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

史料史证能力训练

第13课 当代中国的民族政策

【课标要求】

通过本课元学习,了解中国解决民族问题的道路,民族区域自治制度的确立、发展、完善过程和重大意义。

目录

一、制度建设:建国以来民族区域自治制度的建立

二、法律维护:改革开放后民族区域自治制度的发展

三、战略部署:十八大以来民族区域自治制度的完善

民族区域自治制度发展历程

内蒙古自治区成立

1947年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

2017年

筑牢中华民族共同体意识被写入新修订的党章

民族区域自治制度的恢复与发展

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

新中国成立前的民族政策探索

十八大以来的民族区域自治制度新发展

一、民族区域自治制度的建立

1、背景

(1)立足国情:

(2)地域分布:

形成:

在中华文明长期发展过程中逐渐形成。

特点:分布上——交错杂居

文化上——兼收并蓄

经济上——相互依存

情感上——相互亲近

逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

中国是统一多民族国家,在长期的历史发展

过程中逐渐形成多元一体格局。

各民族人口分布呈现大杂居、小聚居、相互交错的格局

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

在旧中国,少数民族长期遭受压迫和歧视,经济社会发展水平相对落后。

1、背景

表现:

政治上——几乎完全被排除在国家政治生活之外;

经济文化上——发展落后;

一、民族区域自治制度的建立

(3)现实原因:

在旧西藏,95%以上的 藏族人民是世代人身依附于官家、贵族和寺庙的农奴。旧西藏通行了几百 年的《十三法典》、《十六法典》把人分成三等九级,明文规定属于“下 等下级人”的铁匠、屠夫、妇女,其“命价”为“草绳一根”,并用包括 “挖眼、刖足、割舌、砍手、推崖、溺死”等残酷的刑法来维持这种三等 九级的封建农奴制度。在这种情况下,广大劳动群众当然毫无人权可言。

新中国建立之后,少数民族地区先后实行了民主改革,废除了旧制度。 在西藏,百万农奴挣脱了锁链,不再被作为农奴主个人财产加以买卖、转 让、交换、抵债,不再遭受挖眼、刖足、割舌、砍手等野蛮刑罚,人不再 被分为三等九级。民主改革使世代受压迫的少数民族人民获得了人身自由 、人格尊严,争得了基本人权,第一次成为主宰自己命运的主人

中国共产党成立后,就非常重视民族问题。 (1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》, 其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙、回民族的自治区,尊重蒙、回民族的宗教信仰与风俗习惯。”1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”1947年5月1日,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

中共历来重视民族问题,总结解决民族问题的成功经验

1、背景

一、民族区域自治制度的建立

(4)政治基础:

材料:

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。唐朝在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治性质。元明清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。

——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》

历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累一些有益经验。

一、民族区域自治制度的建立

1、背景

(5)历史经验:

1941年

边区政府《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”

1947年

中共中央在刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区(第一个省级自治区)

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”

1949年

1954年

《宪法》规定各少数民族聚居的地方实行区域自治。

一、民族区域自治制度的建立

2. 政策与法律依据

民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,以少数民族聚居的地区为基础,实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,自主地管理本民族、本地区的内部事务,行使当家做主的权利。民族区域自治制度,是党和国家解决我国民族问题的一项基本政策,是国家基本的政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

民族区域自治制度的特点:

(1)机构:

(4)性质:

(2)前提:

(3)核心:

一、民族区域自治制度的建立

分为三级

自治地方都是中国不可分割的一部分,自治是在国家统一领导下的自治

自治地方享有一定自治权

体现民族平等和人民当家作主,是社会主义民主的重要内容之一

1、各民族自治地区都是中华人民共和国不可分离的部分。

2、各自治机关都是国家统一领导下的地方政权机关,依法行使自治权。

特点:党的领导;自治地区人民当家做主;宪法保证。

1、法律保障

二、民族区域自治制度的发展

1984年

1990年

1997年

《民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

2.优越性:

材料一:历届全国人大代表的少数民族代表比例都高于少数民族人口比例。全国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常委会委员;在155个民族自治地方的人民代表大会常委会中,都有实行区域自治民族的公民担任主任或者副主任。各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理,民族区域自治制度有效地保障了各少数民族人民当家作主的权利。

材料二:脱贫攻坚取得决定性进展。深入实施精准脱贫。统筹整合各级各类财政涉农资金167.3亿元,25个县(区)达到脱贫摘帽标准,2100个村(居)达到退出标准,18万人达到脱贫标准。……极高海拔地区生态搬迁完成1102人。建设产业扶贫项目707个。培训贫困农牧民3.6万人,转移就业6.7万人。新增4.7万个生态岗位。全面完成中央扶贫专项巡视阶段性反馈问题的整改。

——《2019年西藏自治区经济发展报告》

新疆达坂城风力发电机组

少数民族人大代表

敦煌至格尔木铁路

二、民族区域自治制度的发展

维护国家的集中统一;

保障少数民族的合法权益;

巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系;

打牢中华民族共同体思想基础;

实现民族地区经济社会事业加快发展。

统一、团结、稳定

民族区域自治制度的优势

三、民族区域自治制度的完善(2012——现在):

第13课 当代中国的民族政策

1、完善的表现? 结合本目内容概括完善的表现 ?

①2012年十八大以来,党和国家要求坚持“两个共同”,增进“五个认同”。

坚持各民族:共同团结奋斗,共同繁荣发展;

不断增进各民族:对伟大祖国、中华民族、中华文化、

中共共产党和中国特色社会主义的认同。

②2017年十九大提出,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强

各民族交往交流交融, 促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。中华民族一家亲,努力实现同心共筑中国梦的伟大目标。

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。 ——《中华人民共和国宪法》

2008年达赖集团策划西藏拉萨3·14打砸抢烧事件

2009年新疆乌鲁木齐7·5打砸抢烧事件

反对民族分裂

威胁国家统一,民族团结的因素仍存在

三、民族区域自治制度的完善

2020年8月12日十一世班禅额尔德再回出生地那曲,参观后表示家乡取得如此巨大的成就,是在中国共产党的领导下和中国特色社会主义制度下取得的,是通过各族群众团结一心所取得的。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦

党的十八大以来,自治区坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,带领全区各族人民自力更生、艰苦奋斗,开展了多层次、全方位的持续性脱贫攻坚,截止目前,西藏62.8万贫困人口全部脱贫,74个县(区)全部摘帽,全区各族人民向着全面建成小康社会的宏伟目标奋勇前进。

三、民族区域自治制度的完善

1.“(它)秉承了秦王朝以来直至中华民国时期‘因俗而治’的治边思想和传统,在少数民族地区的变革和发展中具有崭新的生命力和极强的活力。”这里的“它”( )

A.发挥了窗口和试验田的作用 B.满足了民主党派参政议政愿望

C.有利于祖国统一和民族团结 D.开创了民主统一战线的新局面

C

课堂检测

2.根据我国《宪法》和《民族区域自治法》,民族自治地方自治机关的自治权要以不违背我国宪法和法律的基本原则为前提,在此基础上根据地方实际采取特殊政策和灵活措施。这表明我国的民族区域自治( )

A.是中央领导下的地方自治 B.强调权利与义务统一

C.是符合国情的民族政策 D.享有高度的自治权力

A

4.据统计,1965 年西藏自治区的藏族和其他少数民族干部仅7 600余人,到2006 年底,西藏全区藏族和其他少数民族干部达62 211人,占全区干部总数的69.36%。这说明民族区域自治制度( )

A.满足了少数民族当家作主的愿望 B.推动了民族平等的实现

C.实现了少数民族地区的共同繁荣 D.促进了祖国统一的大业

A

3.《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治( )

A.开始成为一项行政区划制度 B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位 D.进入法制化建设轨道

D

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

史料史证能力训练

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

经济自治权

文化管理自治权

史料史证能力训练

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理