第10课 辽夏金元的统治 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

宋朝史料记载了宋神宗对辽和西夏的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。”

行国:政治中心不断迁徙,游牧文明区

城国:固定的城池,农耕文明区

思考:辽与西夏政权有什么特征?

兼有农牧两种经济

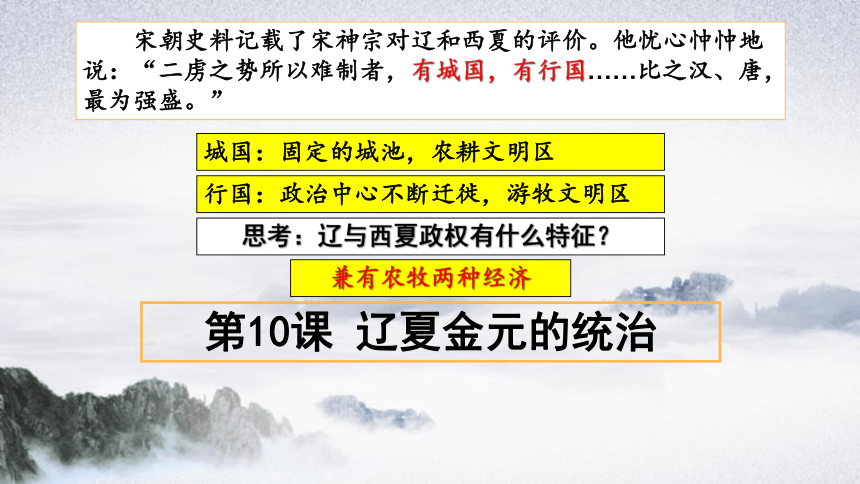

【任务一】整理教材知识,完成表格。

辽 西夏 金 元

时间

民族

建立者

制度

其他

916-1125

契丹族

耶律阿保机

①南北面官

②四季捺钵

1038-1227

党项族

元昊

一套制度

两套官称

1115-1234

女真族

完颜阿骨打

猛安谋克

①迁都北京

②大定之治

①行省制度②四等人制

1271-1368

蒙古族

忽必烈

【任务二】结合教材回答各地图中的政权。

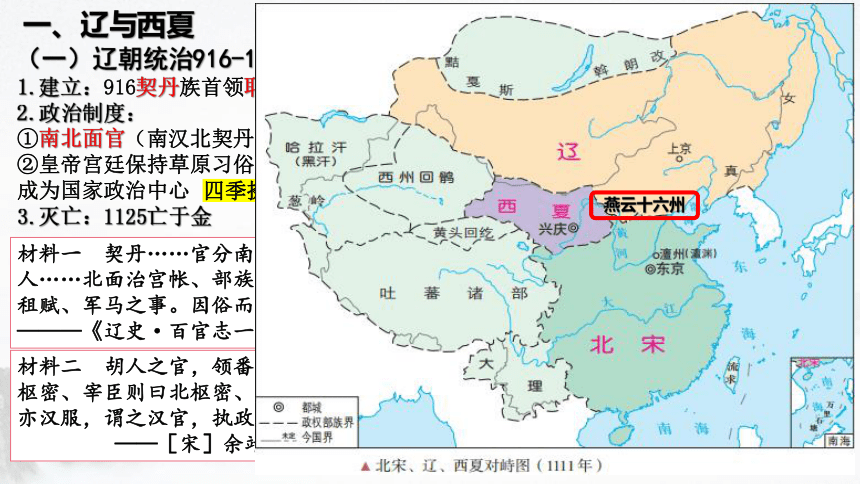

一、辽与西夏

(一)辽朝统治916-1125

1.建立:916契丹族首领耶律阿保机,定都上京

2.政治制度:

①南北面官(南汉北契丹)——特点:因俗而治,蕃汉分治

②皇帝宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。行营成为国家政治中心

3.灭亡:1125亡于金

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

———《辽史·百官志一》

思考:材料一反映的南、北面官制度的特点是什么?有何意义?

特点:因俗而治,蕃汉分治

意义:缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治,促进了辽朝社会经济和文化的发展,加快了民族交融。

材料二 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

思考:材料二从哪个角度反映了材料一的特点?

服饰

四季捺钵

燕云十六州

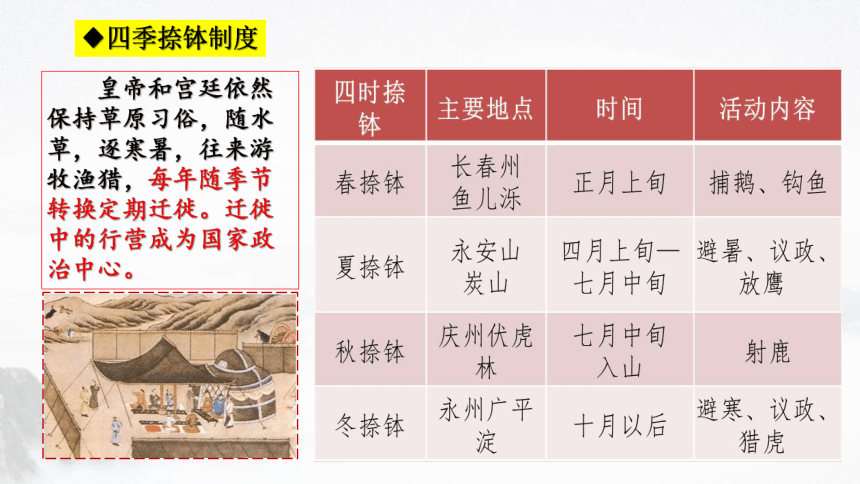

◆四季捺钵制度

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

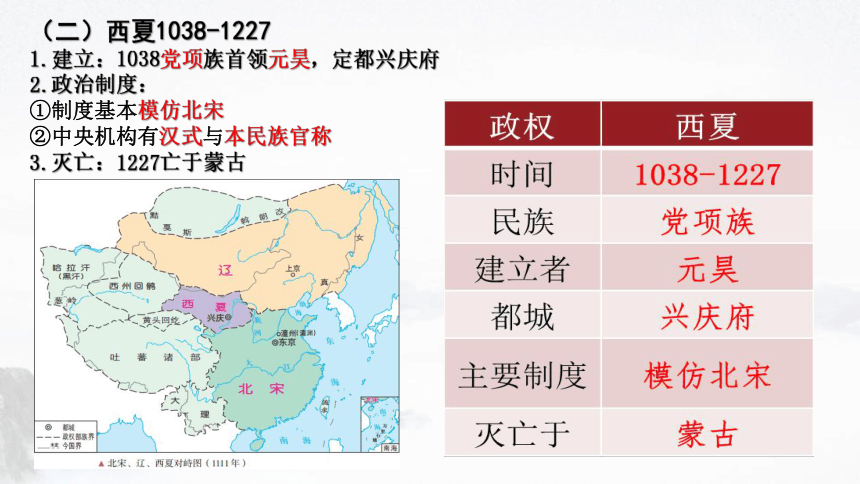

(二)西夏1038-1227

1.建立:1038党项族首领元昊,定都兴庆府

2.政治制度:

①制度基本模仿北宋

②中央机构有汉式与本民族官称

3.灭亡:1227亡于蒙古

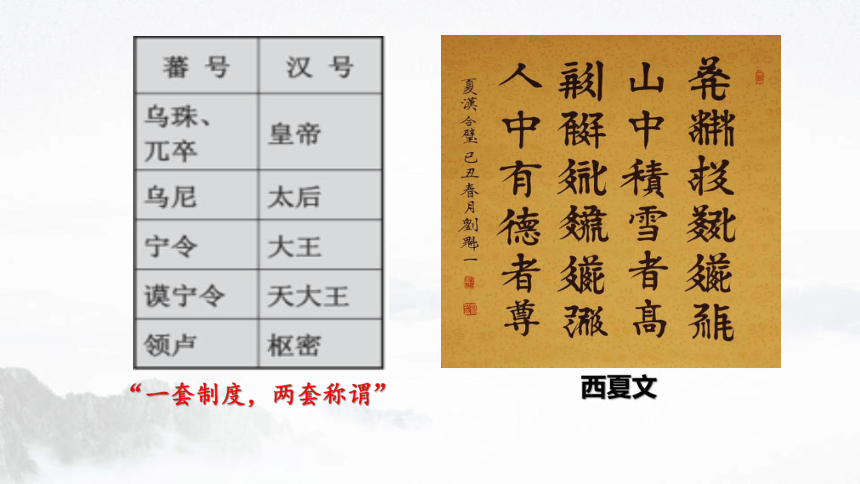

西夏文

“一套制度,两套称谓”

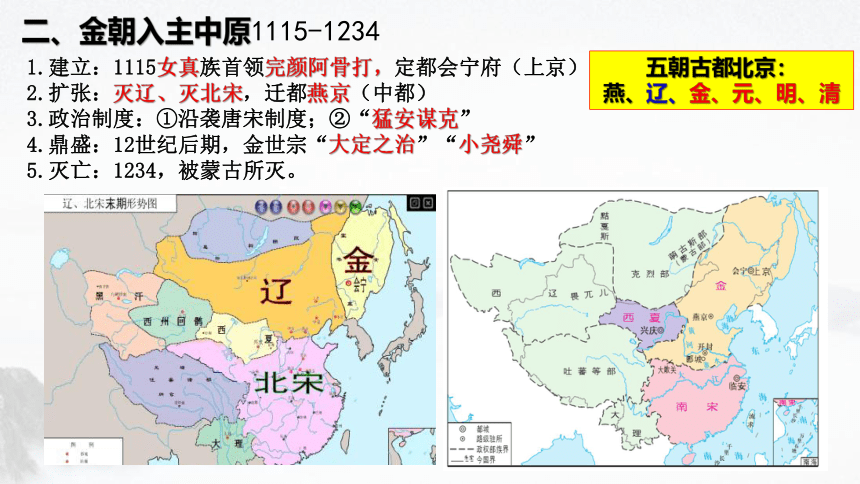

二、金朝入主中原1115-1234

1.建立:1115女真族首领完颜阿骨打,定都会宁府(上京)

2.扩张:灭辽、灭北宋,迁都燕京(中都)

3.政治制度:①沿袭唐宋制度;②“猛安谋克”

4.鼎盛:12世纪后期,金世宗“大定之治”“小尧舜”

5.灭亡:1234,被蒙古所灭。

五朝古都北京:

燕、辽、金、元、明、清

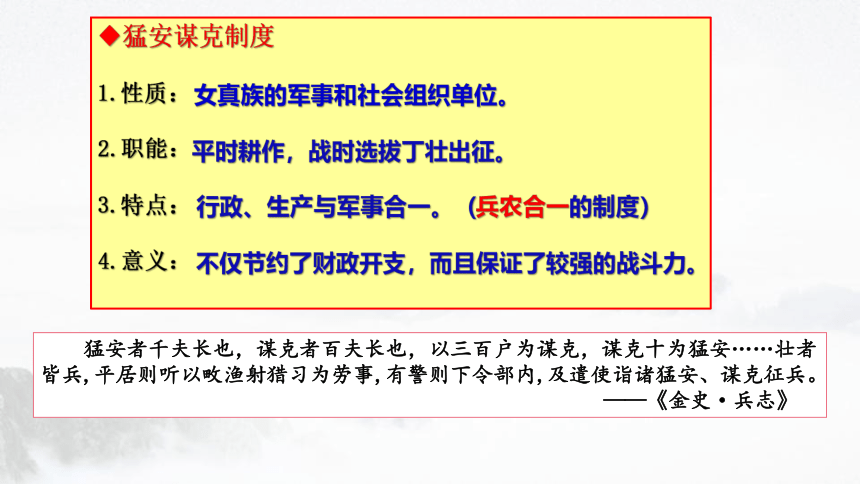

◆猛安谋克制度

1.性质:

2.职能:

3.特点:

4.意义:

女真族的军事和社会组织单位。

平时耕作,战时选拔丁壮出征。

行政、生产与军事合一。(兵农合一的制度)

不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以畋渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收服吐蕃

兼并大理

远征亚欧

铁木真(1162—1227)

三、从蒙古崛起到元朝统一

(一)蒙古崛起:

1.建国:1206,铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊“成吉思汗”

2.扩张:蒙古灭西辽、西夏和金朝,收服吐蕃,兼并云南大理,西征中亚、西亚、东欧。

(二)元朝统一:

1.1260,忽必烈推行中原传统政治制度,兴建大都;

2.1271,忽必烈定国号大元,元世祖;

3.蒙古四大汗国名义上尊元朝为宗主国;

4.1276,元军占领南宋都城临安;

5.1279,崖山之战灭南宋,完成统一(文天祥)

要让青草覆盖的地方都成为我的牧马之地。

——成吉思汗

过零丁洋

—文天祥

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

陆秀夫负帝投海

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆中亚

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

共2100多万平方公里

唐:1200多万平方公里

西汉:550多万平方公里

“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

——《元史·地理志》

思考:面对如此广袤的领土,帝国如何统治?

元:2100多万平方公里

(三)国家治理:

1.驿传制度:修筑驿道,设立驿站(作用);设立急递铺(作用)。

2.中央官制:

“元有天下,薄海内外,人迹所至,皆置驿站,使驿往来,如行国中。”

——《元史·地理志》

皇帝

枢密院

中书省

御史台

(军事)

(行政)

(监察)

部

部

部

部

部

部

吏

户

礼

兵

刑

工

?

宣政院

“一省两院一台”

其用人则自为选,其为选则军民通摄,僧俗并用。至元初,立总制院,而领以国师。二十五年,因唐制吐蕃来朝见于宣政殿之故,更名宣政院。 ——《元史·百官志》

思考1:宣政院选官标准是什么?

思考2:长官名为什么?

思考3:宣政院与哪一地区有关?

(三)国家治理:

3.行省制

(1)性质:中书省外派机构→地方常设机构,称为行中书省,简称行省。

(2)特点:

行省起初是中书省临时派出,世祖末成宗初演变为地方最高官府。……即使上述演化完成以后,行省仍长期保留着朝廷派出机构的某些原有性质,并非纯粹的地方官府。

——李治安《元史十八讲》

行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。行省 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——《元史·百官志七》

双重性

地方权力大,但受中央节制

行省有藩镇之重,为什么没有形成藩镇之势?

①行省权力“大而不专”,受中央节制;

②“犬牙交错”原则,难以形成割据。

犬牙交错

“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错隶而淮汉之险失,汉中隶秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失。”

——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

(三)国家治理:

3.行省制

(3)意义:

①辖区广阔,军政大权集中,提高行政效率;

②加强了中央集权,巩固多民族国家的统一;

③促进边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;

④是中国古代地方行政制度的重大变革,

是中国省制的开端。

元朝的行省实际上为封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,行政效率较高。

——白钢《中国政治制度史》

【任务】指出元朝不采用行省制的地方

4.其他机构:

①腹里地区:中书省直辖(冀晋鲁)

②吐蕃地区:宣政院(管辖西藏,设在中央)

性质:管理全国佛教僧徒和藏族军民事务的中央官署;

意义:标志着西藏地区正式归属中央管辖;

③西域地区:北庭都元帅府、宣慰司(新疆)

④台湾地区:澎湖巡检司(澎湖列岛)

“两山一河”

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——《元史·地理志》

【思考】对比唐与元边疆治理:

1.治理方式是否与内地一致 2.治理效果何者更稳定

唐:不一致——间接控制、不稳定

元:一致——直接控制、稳定

元朝对边疆的成功统治:

1.长时间和比较稳定的统治;

2.元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

四、元朝的民族关系:

(一)蒙古族和回回的形成(民族融合)

(二)民族歧视与压迫政策——“四等人制”

(三)元朝灭亡——原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

蒙古部落

蒙古族

回回

【本课总结】

一、辽与西夏

二、金朝入主中原

三、从蒙古崛起到元朝统一

四、元朝的民族关系

基于民族特色的汉化改革

战与和之下的民族交融

辽宋关系:在辽宋关系相当的165年中,两相和平时期为122年,其失和者仅为43年而已。 ——翁独健 《中国民族关系史纲要》

宋夏关系: 1038年开始双方不断爆发边境战争,1044年议和。到1084年,宋夏再次交战,到1098年后双方再无大规模战争。

夏金关系: 共存110多年的共存关系中,1122—1123年边境战争后议和。和平关系一直维持至1211年蒙古攻金。

认识1:各民族政权之间有战争,但和平交往是主流。

历史认识

辽西地区的契丹腹地,此处发现的契丹墓葬反映的汉化是整体性的……此地汉人墓葬中,部分高官墓呈现出强烈的契丹化倾向,甚至完全契丹化。

——冯恩学《辽墓反映的契丹人汉化与汉人契丹化》

金朝在攻灭北宋的过程中,因为都城距中原太远,于是在开封设立行台尚书省。后在陕西、山东和河北一带设立行台尚书省。蒙古沿用金朝的做法,在新征服的地区陆续设置行省,作为因军事行动的需要而代表中央的临时机构。 ——谢鲁元《试论中国历代政区制度变迁的特点》

如果说辽代汉人有“被动”接受契丹文化的地方,也只能举出汉族宠臣接受契丹皇帝赐姓“耶律”一例……其他方面的契丹文化,则完全是由汉族人主动接纳或者民族交往中潜移默化接收的。

——张国庆《契丹族文化对汉族影响刍议》

认识2:

少数民族政权多向中原政权学习政治制度,各民族更在发展中相互学习、交融。

历史认识

……我们不能只认为宋、明这样的王朝可以代表中国,而忽略边疆民族建立的辽、金、西夏区域政权。……没有边疆何以中国?中国的历史就是边疆民族不断融入发展的历史,特别是北方民族的南下和交融,才使中国不断发展壮大,由原来的华夏形成了现在的中华,造就了今天的多元一体,才葆有了不断攀升的原动力。

——魏坚:不理解草原文明,就无法理解中国历史

第10课 辽夏金元的统治

宋朝史料记载了宋神宗对辽和西夏的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。”

行国:政治中心不断迁徙,游牧文明区

城国:固定的城池,农耕文明区

思考:辽与西夏政权有什么特征?

兼有农牧两种经济

【任务一】整理教材知识,完成表格。

辽 西夏 金 元

时间

民族

建立者

制度

其他

916-1125

契丹族

耶律阿保机

①南北面官

②四季捺钵

1038-1227

党项族

元昊

一套制度

两套官称

1115-1234

女真族

完颜阿骨打

猛安谋克

①迁都北京

②大定之治

①行省制度②四等人制

1271-1368

蒙古族

忽必烈

【任务二】结合教材回答各地图中的政权。

一、辽与西夏

(一)辽朝统治916-1125

1.建立:916契丹族首领耶律阿保机,定都上京

2.政治制度:

①南北面官(南汉北契丹)——特点:因俗而治,蕃汉分治

②皇帝宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。行营成为国家政治中心

3.灭亡:1125亡于金

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

———《辽史·百官志一》

思考:材料一反映的南、北面官制度的特点是什么?有何意义?

特点:因俗而治,蕃汉分治

意义:缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治,促进了辽朝社会经济和文化的发展,加快了民族交融。

材料二 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

思考:材料二从哪个角度反映了材料一的特点?

服饰

四季捺钵

燕云十六州

◆四季捺钵制度

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

(二)西夏1038-1227

1.建立:1038党项族首领元昊,定都兴庆府

2.政治制度:

①制度基本模仿北宋

②中央机构有汉式与本民族官称

3.灭亡:1227亡于蒙古

西夏文

“一套制度,两套称谓”

二、金朝入主中原1115-1234

1.建立:1115女真族首领完颜阿骨打,定都会宁府(上京)

2.扩张:灭辽、灭北宋,迁都燕京(中都)

3.政治制度:①沿袭唐宋制度;②“猛安谋克”

4.鼎盛:12世纪后期,金世宗“大定之治”“小尧舜”

5.灭亡:1234,被蒙古所灭。

五朝古都北京:

燕、辽、金、元、明、清

◆猛安谋克制度

1.性质:

2.职能:

3.特点:

4.意义:

女真族的军事和社会组织单位。

平时耕作,战时选拔丁壮出征。

行政、生产与军事合一。(兵农合一的制度)

不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以畋渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收服吐蕃

兼并大理

远征亚欧

铁木真(1162—1227)

三、从蒙古崛起到元朝统一

(一)蒙古崛起:

1.建国:1206,铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊“成吉思汗”

2.扩张:蒙古灭西辽、西夏和金朝,收服吐蕃,兼并云南大理,西征中亚、西亚、东欧。

(二)元朝统一:

1.1260,忽必烈推行中原传统政治制度,兴建大都;

2.1271,忽必烈定国号大元,元世祖;

3.蒙古四大汗国名义上尊元朝为宗主国;

4.1276,元军占领南宋都城临安;

5.1279,崖山之战灭南宋,完成统一(文天祥)

要让青草覆盖的地方都成为我的牧马之地。

——成吉思汗

过零丁洋

—文天祥

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

陆秀夫负帝投海

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆中亚

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

共2100多万平方公里

唐:1200多万平方公里

西汉:550多万平方公里

“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

——《元史·地理志》

思考:面对如此广袤的领土,帝国如何统治?

元:2100多万平方公里

(三)国家治理:

1.驿传制度:修筑驿道,设立驿站(作用);设立急递铺(作用)。

2.中央官制:

“元有天下,薄海内外,人迹所至,皆置驿站,使驿往来,如行国中。”

——《元史·地理志》

皇帝

枢密院

中书省

御史台

(军事)

(行政)

(监察)

部

部

部

部

部

部

吏

户

礼

兵

刑

工

?

宣政院

“一省两院一台”

其用人则自为选,其为选则军民通摄,僧俗并用。至元初,立总制院,而领以国师。二十五年,因唐制吐蕃来朝见于宣政殿之故,更名宣政院。 ——《元史·百官志》

思考1:宣政院选官标准是什么?

思考2:长官名为什么?

思考3:宣政院与哪一地区有关?

(三)国家治理:

3.行省制

(1)性质:中书省外派机构→地方常设机构,称为行中书省,简称行省。

(2)特点:

行省起初是中书省临时派出,世祖末成宗初演变为地方最高官府。……即使上述演化完成以后,行省仍长期保留着朝廷派出机构的某些原有性质,并非纯粹的地方官府。

——李治安《元史十八讲》

行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。行省 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——《元史·百官志七》

双重性

地方权力大,但受中央节制

行省有藩镇之重,为什么没有形成藩镇之势?

①行省权力“大而不专”,受中央节制;

②“犬牙交错”原则,难以形成割据。

犬牙交错

“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错隶而淮汉之险失,汉中隶秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失。”

——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

(三)国家治理:

3.行省制

(3)意义:

①辖区广阔,军政大权集中,提高行政效率;

②加强了中央集权,巩固多民族国家的统一;

③促进边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展;

④是中国古代地方行政制度的重大变革,

是中国省制的开端。

元朝的行省实际上为封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,行政效率较高。

——白钢《中国政治制度史》

【任务】指出元朝不采用行省制的地方

4.其他机构:

①腹里地区:中书省直辖(冀晋鲁)

②吐蕃地区:宣政院(管辖西藏,设在中央)

性质:管理全国佛教僧徒和藏族军民事务的中央官署;

意义:标志着西藏地区正式归属中央管辖;

③西域地区:北庭都元帅府、宣慰司(新疆)

④台湾地区:澎湖巡检司(澎湖列岛)

“两山一河”

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——《元史·地理志》

【思考】对比唐与元边疆治理:

1.治理方式是否与内地一致 2.治理效果何者更稳定

唐:不一致——间接控制、不稳定

元:一致——直接控制、稳定

元朝对边疆的成功统治:

1.长时间和比较稳定的统治;

2.元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

四、元朝的民族关系:

(一)蒙古族和回回的形成(民族融合)

(二)民族歧视与压迫政策——“四等人制”

(三)元朝灭亡——原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

蒙古部落

蒙古族

回回

【本课总结】

一、辽与西夏

二、金朝入主中原

三、从蒙古崛起到元朝统一

四、元朝的民族关系

基于民族特色的汉化改革

战与和之下的民族交融

辽宋关系:在辽宋关系相当的165年中,两相和平时期为122年,其失和者仅为43年而已。 ——翁独健 《中国民族关系史纲要》

宋夏关系: 1038年开始双方不断爆发边境战争,1044年议和。到1084年,宋夏再次交战,到1098年后双方再无大规模战争。

夏金关系: 共存110多年的共存关系中,1122—1123年边境战争后议和。和平关系一直维持至1211年蒙古攻金。

认识1:各民族政权之间有战争,但和平交往是主流。

历史认识

辽西地区的契丹腹地,此处发现的契丹墓葬反映的汉化是整体性的……此地汉人墓葬中,部分高官墓呈现出强烈的契丹化倾向,甚至完全契丹化。

——冯恩学《辽墓反映的契丹人汉化与汉人契丹化》

金朝在攻灭北宋的过程中,因为都城距中原太远,于是在开封设立行台尚书省。后在陕西、山东和河北一带设立行台尚书省。蒙古沿用金朝的做法,在新征服的地区陆续设置行省,作为因军事行动的需要而代表中央的临时机构。 ——谢鲁元《试论中国历代政区制度变迁的特点》

如果说辽代汉人有“被动”接受契丹文化的地方,也只能举出汉族宠臣接受契丹皇帝赐姓“耶律”一例……其他方面的契丹文化,则完全是由汉族人主动接纳或者民族交往中潜移默化接收的。

——张国庆《契丹族文化对汉族影响刍议》

认识2:

少数民族政权多向中原政权学习政治制度,各民族更在发展中相互学习、交融。

历史认识

……我们不能只认为宋、明这样的王朝可以代表中国,而忽略边疆民族建立的辽、金、西夏区域政权。……没有边疆何以中国?中国的历史就是边疆民族不断融入发展的历史,特别是北方民族的南下和交融,才使中国不断发展壮大,由原来的华夏形成了现在的中华,造就了今天的多元一体,才葆有了不断攀升的原动力。

——魏坚:不理解草原文明,就无法理解中国历史

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进