统编版选择性必修中册-13-2 致大海 课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修中册-13-2 致大海 课件(共16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 803.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-20 14:48:33 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

普希金

致大海

1、了解普希金及他的作品。

2、理解大海的象征意义。

3、正确把握本诗的感情特征。

学习目标

学习提示

《致大海》写于1824年。当时,普希金透遇放逐,从黑海之滨的教德萨来到依国外省一个偏伴的村庄,但沙皇的严厉惩罚并未动摇诗人心中对自由和正义的渴望。诗中辽阔而又自由、深况而又有力、骄傲而又低强的大海,正是诗人反抗意志的象征。阅读时,要注意体会这首诗歌内在情绪的起伏跌宕,理解其中对现实和自我的思考,感受诗人在重重束缚下进发出的斗争激情。

普希金﹙1799-1837﹚:俄罗斯民族的伟大诗人,俄罗斯近代文学的奠基者,俄罗斯文学语言的创建者。生于莫斯科一个贵族家庭,从小受到文学的熏陶,13岁开始写诗,15岁公开发表诗作,18岁在皇村学校毕业后进外交部任职,写下了一些歌颂自由、反对专制暴政的充满激情的诗篇。21岁时被沙皇政府流放到南方,27岁时从流放地回到莫斯科,在沙皇监视下埋头写作,38岁时在和情敌的决斗中被杀害。。普希金一生创作了800多首抒情诗和12首叙事诗。

作者简介

普希金(1799—1837),俄国的伟大诗人。在俄罗斯文学中,他是积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。普希金写了不少形式多样、题材广泛的作品,诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》是他的代表作。普希金对俄罗斯文学的发展有很大的影响,被高尔基誉为“俄国文学之始祖”。

作者简介

长篇小说:《上尉的女儿》

散文体小说:《别尔金小说集》

诗体小说:《叶甫盖尼·奥涅金》

历史剧:《鲍里斯·戈都诺夫》

叙事诗:《鲁斯兰和柳德米拉》、《高加索的俘虏》、

《青铜骑士》

爱情诗和田园诗:《我记得那美妙的一瞬》、

《我又重新造访》

政治抒情诗:《致恰达耶夫》、《自由颂》、

《致大海》、《致西伯利亚的囚徒》

抒情诗

作

品

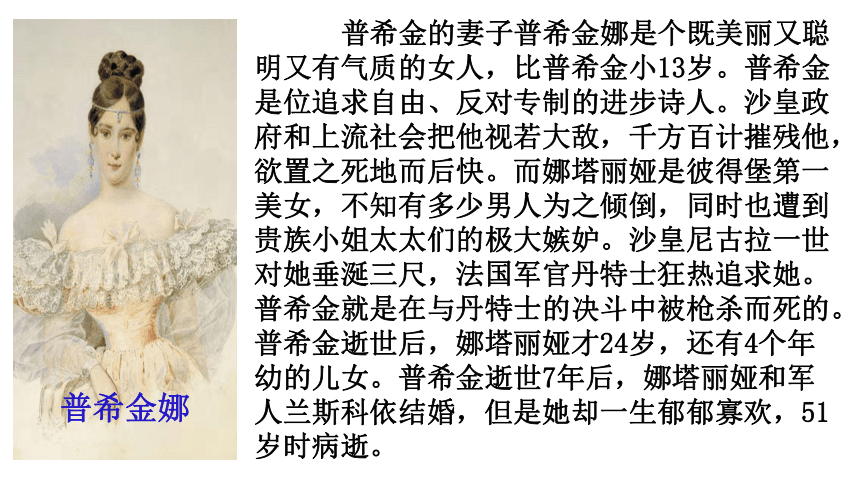

普希金的妻子普希金娜是个既美丽又聪明又有气质的女人,比普希金小13岁。普希金是位追求自由、反对专制的进步诗人。沙皇政府和上流社会把他视若大敌,千方百计摧残他,欲置之死地而后快。而娜塔丽娅是彼得堡第一美女,不知有多少男人为之倾倒,同时也遭到贵族小姐太太们的极大嫉妒。沙皇尼古拉一世对她垂涎三尺,法国军官丹特士狂热追求她。普希金就是在与丹特士的决斗中被枪杀而死的。普希金逝世后,娜塔丽娅才24岁,还有4个年幼的儿女。普希金逝世7年后,娜塔丽娅和军人兰斯科依结婚,但是她却一生郁郁寡欢,51岁时病逝。

普希金娜

《致大海》写于1824年。1820年,年仅21岁的普希金被沙皇放逐到俄国南部。被流放对于普通人而言,或许更多的是肉体上的折磨,但对于这些善于捕捉生活瞬间的诗人们而言,放逐又是一次精神砥砺的机会,无数的作家由此而跃上了文坛的顶峰。普希金也不例外,现在我们来看看关于他流放的一些情况。普希金21岁时即1820年因创作了大量歌颂自由、抨击农奴制、揭露沙皇暴政的抒情诗而被放逐到南方的南高加索。25岁即1824年又从南高加索流放到普斯科夫省的米海洛夫村。他在离开南高加索的前夕,登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起自己坎坷的经历,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏,写下了这首诗篇。

写作背景

本诗是一首抒情诗,作者来到大海边与大海告别。文章可大致分为三个部分:

1-2 诗人与大海告别;

3-13 诗人面对大海产生的联想;

14-15 诗人再次与大海告别。

理清课文结构

理清课文结构

《致大海》通过讴歌大海,抒写了诗人对自由的向往,表现了诗人对自由的向往,表现了诗人在沙皇专制的残酷统治下,不屈不挠,追求理想的执著精神。全诗感情奔放自由、意境开阔,诗人对大海称“你”,向大海倾吐他的苦闷之情,是一曲悲壮而凄美的自由颂歌。

主 题

1. 请找出1~7节中描写大海的诗句,思考:大海有什么象征意义 诗人为什么礼赞大海

描写大海的诗句:如“你的蓝色的浪头翻滚起伏,/你的骄傲的美闪烁壮观”“渔人的渺小的帆凭着/你的喜怒无常的保护”“但你若汹涌起来,无法克服,/成群的渔船就会覆没”等。

诗歌的第一句“再见吧,自由的元素”揭示其象征意义——自由精神。诗人礼赞大海,就是因为大海是自由的象征。此外,大海有广阔的胸怀、惊人的威力,这些都是诗人称赞大海的原因。实际上,诗人对大海的礼赞表现了诗人对自由的热爱与追求。

2. 8~13节中,诗人歌颂英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,这反映了诗人什么样的思想感情

诗人深情缅怀英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,抒发自己崇尚自由、敬慕英雄之情,但壮志难酬,感到前途渺茫。拿破仑是欧洲封建专制制度的掘墓人,而拜伦则是自由思想的先驱与灯塔,对两位英雄的歌颂,体现了普希金作为一个极富政治思想的诗人的犀利和理性。

3. 13节有一句诗“到处,人们的命运都是一样:/哪里有幸福,必有教育/或暴君看守得非常严密”。这句诗应怎样理解

这是诗人联想到拿破仑和拜伦之后的感叹。诗人依恋大海,大海的汹涌使他缅怀起英雄。显赫一时的拿破仑只能在荒凉的海岛上安息,他最为佩服的“天才”“心灵的另一个主宰”拜伦虽然倔强地奋斗过,但终为自己的祖国所不容而客死他乡,两位天才的离去使他觉得世界空虚了,增添了他因为前程渺茫和壮志难酬而感到的悲哀。这时候,欧洲的革命和民族解放运动正由高潮走向低落,几乎找不到一个自由栖息和歌唱的地方,一切福地都被人占有了,诗人不知道“现在你还能把我带到哪里 ”然而他并不绝望,看清了现实,心中燃烧的自由之火反而更旺了,他明白了自己肩上的责任和奋斗的方向,这在14、15节中充分表现了出来。

4.《致大海》在艺术上有什么特点

① 借大海表达自由的精神。这首诗以大海作为自由精神的象征,歌颂了诗人与大海相通的自由精神。诗人借大海自由奔放的壮美形象,生发联想,尽情抒怀,表达了渴求自由的愿望。

② 强烈浓厚的抒情气氛。诗人对大海以“你”相称,直接对大海倾诉,诗人在诗中以抒情主人公的身份出现,直接对大海释放自己的激情,也抒发了深沉的苦闷,使全诗具有哀歌式的忧郁美。

③ 人与自然相逢而同一,并重构世界的瞬间。诗人与大海相遇,他胸中涌动着海一样的澎湃情感。诗人把石岸想象成凝固的,已是诗人内化的自然。接着,诗人由观到海,到由海反观,最后与海同一了。在这一瞬间,海是诗人思绪向远方的延伸,是海向俄罗斯土地的延伸,这就是作者创作这首诗时的思想活动。

5. 前两节和后两节都是写诗人和大海的告别,其内容与感情有什么不同

前两节写诗人向大海的告别,在诗人看来,大海向世人展示了它自由奔放的美,而诗人也有自由奔放的精神,但并不能像大海一样自由地展示,不能随心所欲地回应大海的召唤,于是诗人因此而苦恼,所以他听到的是“忧郁的絮语”和“沉郁的吐诉”。但经过一系列的思考、回忆与联想,诗人尽管感到忧郁和迷茫,但诗人并没有绝望,因为自己的心灵被大海的形象和轰响所充斥,所以他在再次告别大海时,表示永不忘记大海的形象和轰响,决心把大海的自由精神带向远方。诗人就是这样,以高度的艺术概括力,来反映一个时代的精神,以及人民的愿望、情绪和他们最关心的问题。诗人把自己对时代的感受,化为诗的旋律,融合在大海的形象中,着力渲染,达到了寓情于景和借景抒情的效果,使人与自然合二为一。

普希金

致大海

1、了解普希金及他的作品。

2、理解大海的象征意义。

3、正确把握本诗的感情特征。

学习目标

学习提示

《致大海》写于1824年。当时,普希金透遇放逐,从黑海之滨的教德萨来到依国外省一个偏伴的村庄,但沙皇的严厉惩罚并未动摇诗人心中对自由和正义的渴望。诗中辽阔而又自由、深况而又有力、骄傲而又低强的大海,正是诗人反抗意志的象征。阅读时,要注意体会这首诗歌内在情绪的起伏跌宕,理解其中对现实和自我的思考,感受诗人在重重束缚下进发出的斗争激情。

普希金﹙1799-1837﹚:俄罗斯民族的伟大诗人,俄罗斯近代文学的奠基者,俄罗斯文学语言的创建者。生于莫斯科一个贵族家庭,从小受到文学的熏陶,13岁开始写诗,15岁公开发表诗作,18岁在皇村学校毕业后进外交部任职,写下了一些歌颂自由、反对专制暴政的充满激情的诗篇。21岁时被沙皇政府流放到南方,27岁时从流放地回到莫斯科,在沙皇监视下埋头写作,38岁时在和情敌的决斗中被杀害。。普希金一生创作了800多首抒情诗和12首叙事诗。

作者简介

普希金(1799—1837),俄国的伟大诗人。在俄罗斯文学中,他是积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。普希金写了不少形式多样、题材广泛的作品,诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》是他的代表作。普希金对俄罗斯文学的发展有很大的影响,被高尔基誉为“俄国文学之始祖”。

作者简介

长篇小说:《上尉的女儿》

散文体小说:《别尔金小说集》

诗体小说:《叶甫盖尼·奥涅金》

历史剧:《鲍里斯·戈都诺夫》

叙事诗:《鲁斯兰和柳德米拉》、《高加索的俘虏》、

《青铜骑士》

爱情诗和田园诗:《我记得那美妙的一瞬》、

《我又重新造访》

政治抒情诗:《致恰达耶夫》、《自由颂》、

《致大海》、《致西伯利亚的囚徒》

抒情诗

作

品

普希金的妻子普希金娜是个既美丽又聪明又有气质的女人,比普希金小13岁。普希金是位追求自由、反对专制的进步诗人。沙皇政府和上流社会把他视若大敌,千方百计摧残他,欲置之死地而后快。而娜塔丽娅是彼得堡第一美女,不知有多少男人为之倾倒,同时也遭到贵族小姐太太们的极大嫉妒。沙皇尼古拉一世对她垂涎三尺,法国军官丹特士狂热追求她。普希金就是在与丹特士的决斗中被枪杀而死的。普希金逝世后,娜塔丽娅才24岁,还有4个年幼的儿女。普希金逝世7年后,娜塔丽娅和军人兰斯科依结婚,但是她却一生郁郁寡欢,51岁时病逝。

普希金娜

《致大海》写于1824年。1820年,年仅21岁的普希金被沙皇放逐到俄国南部。被流放对于普通人而言,或许更多的是肉体上的折磨,但对于这些善于捕捉生活瞬间的诗人们而言,放逐又是一次精神砥砺的机会,无数的作家由此而跃上了文坛的顶峰。普希金也不例外,现在我们来看看关于他流放的一些情况。普希金21岁时即1820年因创作了大量歌颂自由、抨击农奴制、揭露沙皇暴政的抒情诗而被放逐到南方的南高加索。25岁即1824年又从南高加索流放到普斯科夫省的米海洛夫村。他在离开南高加索的前夕,登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起自己坎坷的经历,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏,写下了这首诗篇。

写作背景

本诗是一首抒情诗,作者来到大海边与大海告别。文章可大致分为三个部分:

1-2 诗人与大海告别;

3-13 诗人面对大海产生的联想;

14-15 诗人再次与大海告别。

理清课文结构

理清课文结构

《致大海》通过讴歌大海,抒写了诗人对自由的向往,表现了诗人对自由的向往,表现了诗人在沙皇专制的残酷统治下,不屈不挠,追求理想的执著精神。全诗感情奔放自由、意境开阔,诗人对大海称“你”,向大海倾吐他的苦闷之情,是一曲悲壮而凄美的自由颂歌。

主 题

1. 请找出1~7节中描写大海的诗句,思考:大海有什么象征意义 诗人为什么礼赞大海

描写大海的诗句:如“你的蓝色的浪头翻滚起伏,/你的骄傲的美闪烁壮观”“渔人的渺小的帆凭着/你的喜怒无常的保护”“但你若汹涌起来,无法克服,/成群的渔船就会覆没”等。

诗歌的第一句“再见吧,自由的元素”揭示其象征意义——自由精神。诗人礼赞大海,就是因为大海是自由的象征。此外,大海有广阔的胸怀、惊人的威力,这些都是诗人称赞大海的原因。实际上,诗人对大海的礼赞表现了诗人对自由的热爱与追求。

2. 8~13节中,诗人歌颂英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,这反映了诗人什么样的思想感情

诗人深情缅怀英雄拿破仑和伟大诗人拜伦,抒发自己崇尚自由、敬慕英雄之情,但壮志难酬,感到前途渺茫。拿破仑是欧洲封建专制制度的掘墓人,而拜伦则是自由思想的先驱与灯塔,对两位英雄的歌颂,体现了普希金作为一个极富政治思想的诗人的犀利和理性。

3. 13节有一句诗“到处,人们的命运都是一样:/哪里有幸福,必有教育/或暴君看守得非常严密”。这句诗应怎样理解

这是诗人联想到拿破仑和拜伦之后的感叹。诗人依恋大海,大海的汹涌使他缅怀起英雄。显赫一时的拿破仑只能在荒凉的海岛上安息,他最为佩服的“天才”“心灵的另一个主宰”拜伦虽然倔强地奋斗过,但终为自己的祖国所不容而客死他乡,两位天才的离去使他觉得世界空虚了,增添了他因为前程渺茫和壮志难酬而感到的悲哀。这时候,欧洲的革命和民族解放运动正由高潮走向低落,几乎找不到一个自由栖息和歌唱的地方,一切福地都被人占有了,诗人不知道“现在你还能把我带到哪里 ”然而他并不绝望,看清了现实,心中燃烧的自由之火反而更旺了,他明白了自己肩上的责任和奋斗的方向,这在14、15节中充分表现了出来。

4.《致大海》在艺术上有什么特点

① 借大海表达自由的精神。这首诗以大海作为自由精神的象征,歌颂了诗人与大海相通的自由精神。诗人借大海自由奔放的壮美形象,生发联想,尽情抒怀,表达了渴求自由的愿望。

② 强烈浓厚的抒情气氛。诗人对大海以“你”相称,直接对大海倾诉,诗人在诗中以抒情主人公的身份出现,直接对大海释放自己的激情,也抒发了深沉的苦闷,使全诗具有哀歌式的忧郁美。

③ 人与自然相逢而同一,并重构世界的瞬间。诗人与大海相遇,他胸中涌动着海一样的澎湃情感。诗人把石岸想象成凝固的,已是诗人内化的自然。接着,诗人由观到海,到由海反观,最后与海同一了。在这一瞬间,海是诗人思绪向远方的延伸,是海向俄罗斯土地的延伸,这就是作者创作这首诗时的思想活动。

5. 前两节和后两节都是写诗人和大海的告别,其内容与感情有什么不同

前两节写诗人向大海的告别,在诗人看来,大海向世人展示了它自由奔放的美,而诗人也有自由奔放的精神,但并不能像大海一样自由地展示,不能随心所欲地回应大海的召唤,于是诗人因此而苦恼,所以他听到的是“忧郁的絮语”和“沉郁的吐诉”。但经过一系列的思考、回忆与联想,诗人尽管感到忧郁和迷茫,但诗人并没有绝望,因为自己的心灵被大海的形象和轰响所充斥,所以他在再次告别大海时,表示永不忘记大海的形象和轰响,决心把大海的自由精神带向远方。诗人就是这样,以高度的艺术概括力,来反映一个时代的精神,以及人民的愿望、情绪和他们最关心的问题。诗人把自己对时代的感受,化为诗的旋律,融合在大海的形象中,着力渲染,达到了寓情于景和借景抒情的效果,使人与自然合二为一。