高中历史统编版必修中外历史纲要上册第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(共48张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版必修中外历史纲要上册第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(共48张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-20 15:17:36 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

课标要求:

1.通过了解隋唐政权更迭的历史脉络,认识隋唐及五代十国时期民族交融的新成就。

2.通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,知道隋唐时期区域经济发展的成就。

第六课 从隋唐盛世到五代十国

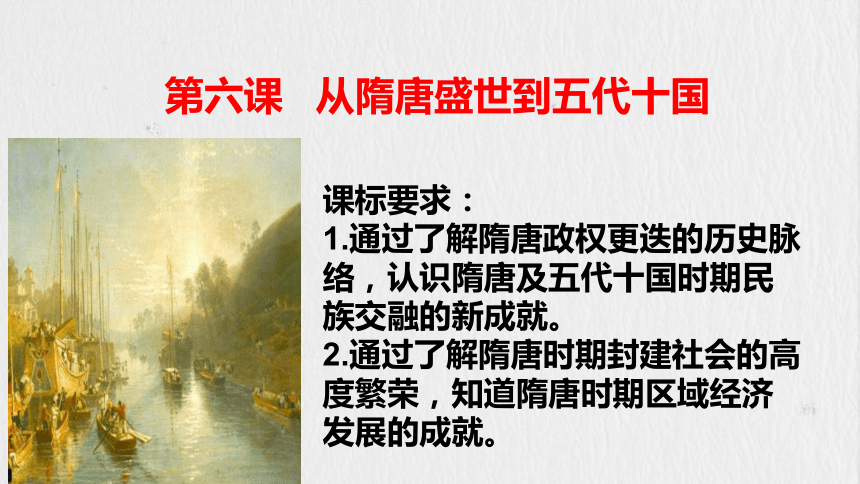

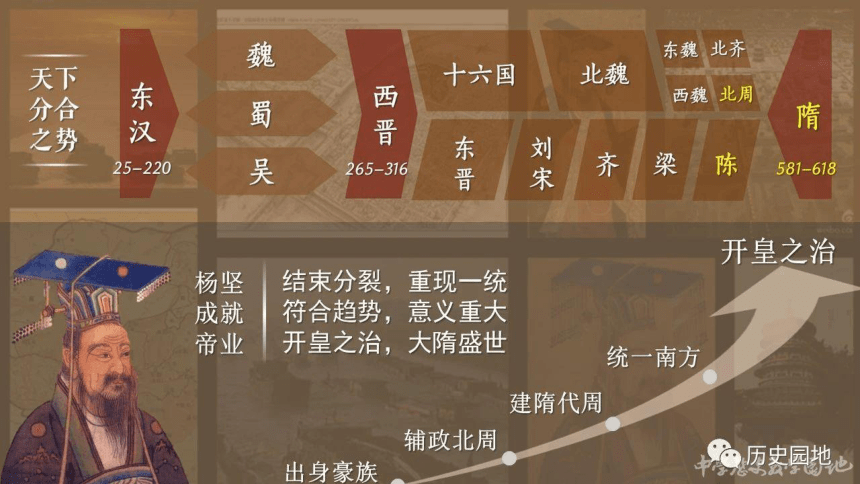

一、隋朝兴亡

隋文帝杨坚

隋炀帝杨广

唐高祖李渊

581年,

建立隋朝

定都长安

589年,

统一南北

结束分裂

兴建大运河

营建洛阳

三伐高句丽

618年,

长安称帝

建立唐朝

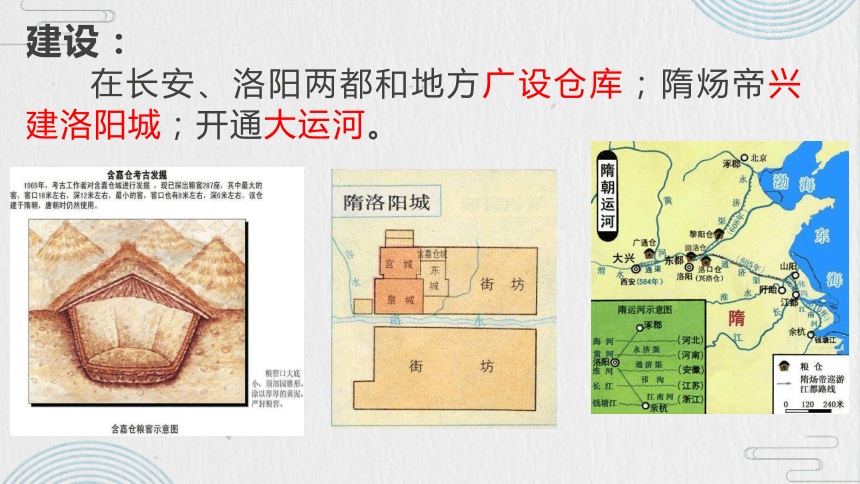

建设:

在长安、洛阳两都和地方广设仓库;隋炀帝兴建洛阳城;开通大运河。

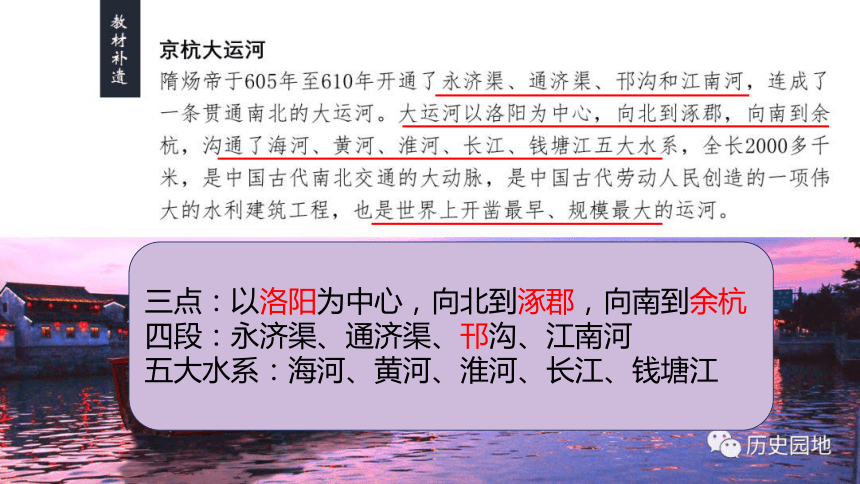

三点:以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭

四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河

五大水系:海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

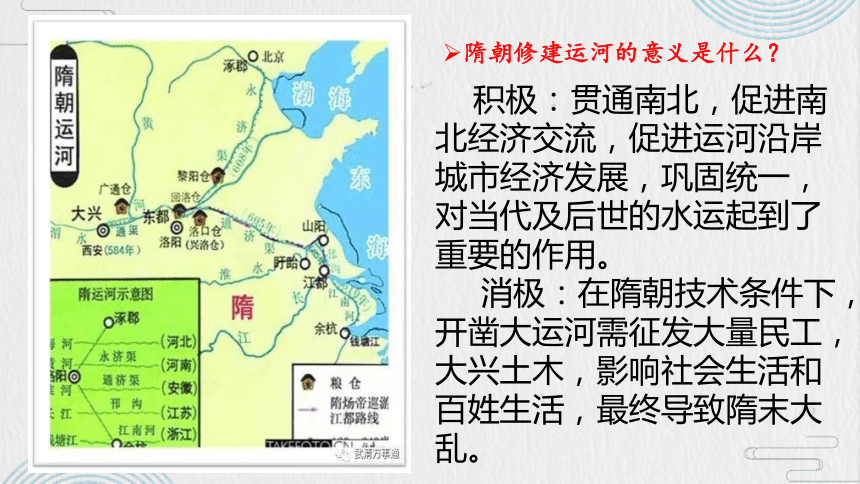

隋朝修建运河的意义是什么?

积极:贯通南北,促进南北经济交流,促进运河沿岸城市经济发展,巩固统一,对当代及后世的水运起到了重要的作用。

消极:在隋朝技术条件下,开凿大运河需征发大量民工,大兴土木,影响社会生活和百姓生活,最终导致隋末大乱。

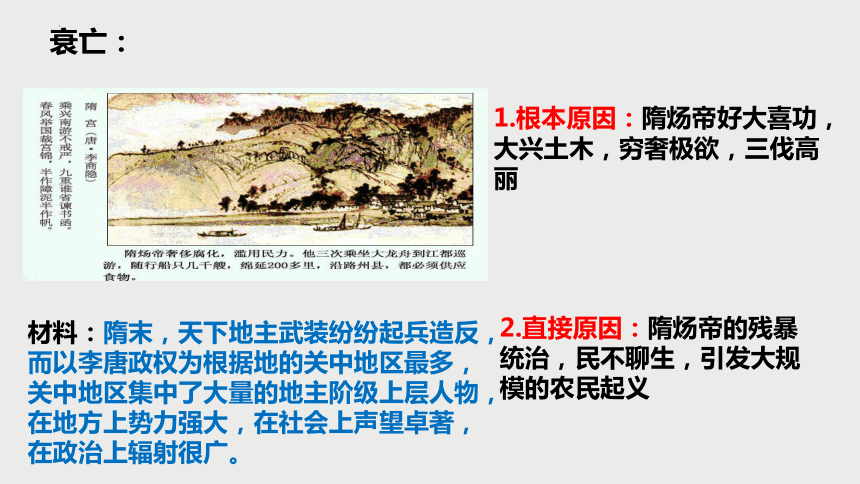

1.根本原因:隋炀帝好大喜功,大兴土木,穷奢极欲,三伐高丽

材料:隋末,天下地主武装纷纷起兵造反,而以李唐政权为根据地的关中地区最多,关中地区集中了大量的地主阶级上层人物,在地方上势力强大,在社会上声望卓著,在政治上辐射很广。

2.直接原因:隋炀帝的残暴统治,民不聊生,引发大规模的农民起义

衰亡:

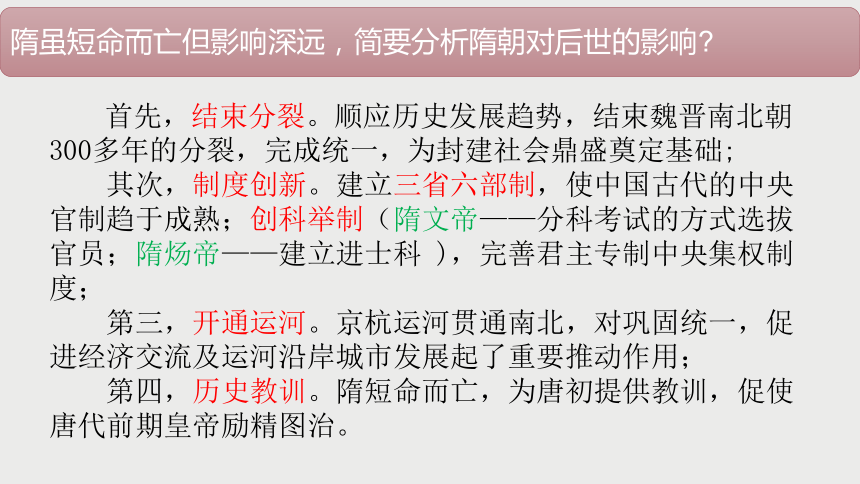

首先,结束分裂。顺应历史发展趋势,结束魏晋南北朝300多年的分裂,完成统一,为封建社会鼎盛奠定基础;

其次,制度创新。建立三省六部制,使中国古代的中央官制趋于成熟;创科举制(隋文帝——分科考试的方式选拔官员;隋炀帝——建立进士科 ),完善君主专制中央集权制度;

第三,开通运河。京杭运河贯通南北,对巩固统一,促进经济交流及运河沿岸城市发展起了重要推动作用;

第四,历史教训。隋短命而亡,为唐初提供教训,促使唐代前期皇帝励精图治。

隋虽短命而亡但影响深远,简要分析隋朝对后世的影响

【思考】怎样评价隋炀帝?

暴君≠昏君(隋炀帝无德但有功)

隋炀帝三征高丽、兴修大运河,可见其有政治抱负,但在实现个人政治理想的道路上,却忽略的百姓的承受能力,是一个绝对的个人英雄主义者。

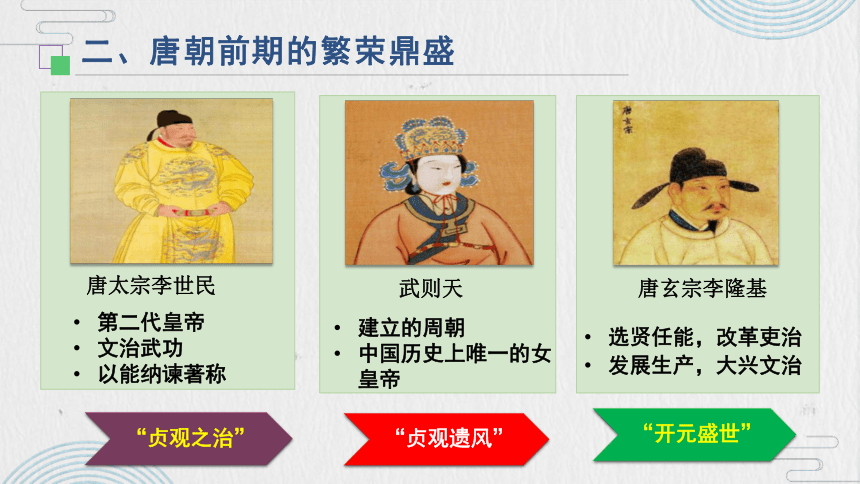

二、唐朝前期的繁荣鼎盛

“贞观之治”

“贞观遗风”

“开元盛世”

第二代皇帝

文治武功

以能纳谏著称

唐太宗李世民

建立的周朝

中国历史上唯一的女皇帝

武则天

选贤任能,改革吏治

发展生产,大兴文治

唐玄宗李隆基

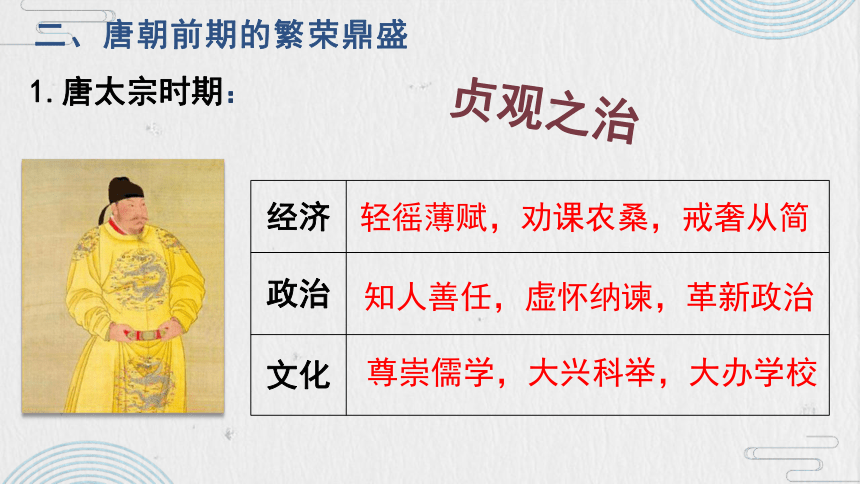

1.唐太宗时期:

经济

政治

文化

轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简

知人善任,虚怀纳谏,革新政治

尊崇儒学,大兴科举,大办学校

二、唐朝前期的繁荣鼎盛

贞观之治

2、武则天时期

高宗死后不久,武则天废唐称帝,改国号为周,定都洛阳,创立殿试制度、武举。

武则天是我国历史上唯一的女皇帝。

武则天当权期间,尽管政局纷纭,但唐朝社会经济持续发展。

贞观遗风

3.唐玄宗时期:

李

隆基

(1)政治:

(2)经济:

(3)文化:

(4)军事:

曲辕犁

选贤任能、整顿吏治

裁减冗官,精简机构

严格选拔官吏

发展生产

抑制国内土地兼并,增加国家财政收入

大兴文治

改革兵制,实行募兵制。

开元盛世

标志着中国古代犁耕技术的成熟

不分昼夜,节省人力,提高效率。

唐朝

手工业发展:制瓷业成为独立的生产部门,形成南青北白两大制瓷体系;秘色瓷、唐三彩。瓷器大量输出国外。唐朝丝织技术高,同时还吸收了波斯的织法和图案风格。

商品经济发展:

1.柜坊(银行雏形)飞钱(类似汇票)出现

2.唐朝中后期夜市已经出现,商业管理有所松动

唐朝的商业十分繁荣,水路交通发达,贸易往来频繁,出现了一些繁华的大都市。

商业的表现

“今京师之人,不啻百万”

——《韩昌黎全集》

隋唐是封建社会的鼎盛时期,据材料结合所学,归纳隋唐盛世的原因?

材料一:中国是一个统一的多民族的国家。先是有若干单一的民族内部统一的出现,如夏、商、周等族的最初形成。然后有地区性的多民族的统一,如战国七雄。然后有全国性多民族的统一,如秦、汉、隋、唐、元、明、清。隋唐时期是统一多民族国家得到进一步巩固和发展的重要时期。

材料二:唐太宗说“以铜为镜可以正衣冠,以史为镜可知兴替,而以人为镜,可以明得失”,重用魏征、房玄龄等人。唐玄宗则重用姚崇、宋璟等贤臣。

材料三:隋唐时期继续推行北朝的府兵制,这种寓兵于农的制度减少了国家的军费开支,也有效防止了统兵将领兵权过大威胁皇权的现象。

材料四:唐太宗认识到“水能载舟、亦能覆舟”,于是轻徭薄赋,发展生产。努力发挥科举制的作用,大兴文治,发展教育。

国家统一,政局稳定

统治者政治上选贤任能,从谏如流

军事上,实行府兵制,对外用兵节制

统治者经济上发展生产轻徭薄赋

开明的民族政策推动了民族融合

文化上,统治者大兴文治,兴学重教

劳动人民的辛勤付出

隋唐是封建社会的鼎盛时期,据材料结合所学,归纳隋唐盛世的原因

1、政治上,注意以史为鉴,选贤任能,从谏如流。

2、经济上,实行“与民休息”的政策,推行轻徭薄赋,注重农业生存发展。

3、军事上,实行“寓兵于农”的兵制。

4、文化上,锐意经史,倡导儒学。

5、民族关系上采取“华夷一体”等较为平等的民族政策,慎征伐,重安边,以和亲代替战争。

三、唐朝的民族交融

西突厥、东突厥、回纥、吐蕃、靺鞨

(唐太宗认为)夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主(君主)患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽恰,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。

——《资治通鉴·唐纪十三》

依据材料,概括唐太宗处理民族关系的指导思想。

指导思想:华夷一体、民族平等。

自古皆贵中华,贱夷敌,朕独爱之如一。 ——唐太宗

1、战争与设置机构(唐与突厥)

①东突厥:隋末中原动乱,东突厥南侵,贞观初年唐朝大败东突厥,俘获突厥可汗,东突厥灭亡,唐太宗被尊奉为天可汗。

8世纪,支持回纥再灭东突厥

②西突厥:640年太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府;高宗时灭亡西突厥;武则天时设置北庭都护府,统辖天山南北。

羁縻政策

羁縻府州唐代周边少数民族地区设置的一种带有自治性质的地方行政机构。由少数民族首领充任刺史或都督,并允许世袭其职。还有财政上的自主权,但必须接受唐代在地方设置的最高行政机构都护府的监领。体现了唐代对少数民族采取笼络政策和松散管理方针,有利于民族之间的和平相处和自然融合。

中原地区:道——州——县

边族地区:羁縻都护府—都督府—州—县

2. 和亲(唐与吐蕃)

松赞干布

文成公主

7世纪太宗,时文成公主入藏,嫁给松赞干布;

9世纪中期唐与吐蕃会盟,基本停止纷争。

唐蕃会盟碑

3. 册封(唐与回纥、靺鞨)

唐玄宗册封靺鞨族粟末部首领大祚荣为渤海郡王

依据上述唐太宗在处理民族关系问题上采取的举措,能否概括出唐朝处理民族关系的特点?

理念先进,统一性、多样性

唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗。

回纥改名回鹘,后大部分迁入河西走廊和西域,逐渐形成维吾尔族。

归纳:唐朝民族政策、民族关系及特点

贞观初年唐朝大败东突厥,东突厥灭亡。高宗联合回纥灭西突厥

太宗设安西都护府;武则天时设北庭都护府,分治天山南北。

回纥南移,归附唐朝,后改名为回鹘,是维吾尔先民主体

玄宗封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗

7世纪太宗时文成公主入藏,嫁给松赞干布;

9世纪中期唐与吐蕃会盟

靺鞨族粟末部首领大祚荣为渤海郡王

唐朝开明的民族政策的主要方式?

(1)通过战争,安定边疆。

(2)设置机构,加强管理。

(3)册封爵位,促进友谊。

(4)实行“和亲”,永结盟好。

打败东突厥

设立安西、北庭都护府和黑水、渤海都督府

册封怀仁可汗、云南王、渤海郡王等

文成公主、金城公主入藏

(1)唐朝前期,疆域东到大海,西达咸海,东北至外兴安岭、库页岛一带,南及南海,空前辽阔。南海诸岛及相关领域纳入中国的版图。

(2)唐朝周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献。进一步促进了民族交融,有利于统一多民族国家的巩固和发展。

民族交融的影响

唐朝的疆域

大海

南海

咸海

外兴安岭、库页岛

我国是统一的多民族国家,始终在不断巩固和发展。下面表格内容能充分说明自古以来就是我国领土不可分割的一部分的是( )

A.西藏 B.库页岛 C.新疆 D.南海

C

四、唐朝的衰亡

边镇兵

49万

中央军

9万

:

:

既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财富。

——《新唐书》卷50《兵志》

1.节度使制度:

节度使:掌握边镇武力的官员,因受职之时,朝廷赐以旌节,故称节度使。后因其权力扩大,不仅领兵,而且把持民政与财赋。节度使盘踞一方,在当时被称为藩镇。

(1)“安史之乱”原因

(1)开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

(2)节度使兵力随之扩大,唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局

(3)唐玄宗统治后期,沉于享乐,怠于政事,政治腐败

2、安史之乱

(2)过程:

①755年,安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

②“安史之乱”于763年被唐平定。

(3)影响:

①唐军许多将领拥兵自重,中央集权被削弱;边防空虚,吐蕃趁机占领河西陇右地区。从此,唐朝由盛转衰。形成藩镇割据局面。

②破坏了北方的经济。迫使大量北方民众南迁,促进了江南地区的进一步开发。

(1)背景:

“安史之乱”期间和以后,唐朝陆续增设节度使。节度使名义上是唐朝的藩镇,但有些藩镇独立性强,实为割据势力。

3.藩镇割据

(2)表现:

政治上:拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将;

经济上:拥有财权;

军事上:拥有强悍的武装,独霸一方

(3)影响:这种藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。藩镇之间、藩镇与中央之间不断争战,严重削弱了唐朝统治,给人民带来了深重灾难。

关于唐朝的藩镇,有这样的说法:东南型从财力上支撑朝廷,边疆型(西北)从武力上奠定了关中,中原型从军事上镇遏叛镇。由此可知, 这一时期的藩镇

A.控制了朝廷财政收入 B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝的统治

“安史之乱”平定后,星罗棋布的藩镇

宦官专权几乎贯穿了唐朝的中后期,一批批的宦官逼宫弑帝,专权横行,无恶不作。自号称“欺压皇上的老奴”李辅国始,继而有逼宫弑帝的俱文珍与王守澄、经历六代皇帝的仇士良、人称皇帝之“父”的田令孜以及唐昭宗时的权阉杨复恭、刘季述等人。这些人个个都是生前显赫无比,死后臭名昭著的大宦官。

4、宦官专权和朋党之争

死于宦官之手:顺宗、宪宗、敬宗

由宦官拥立的:穆宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗、昭宗

影响:唐朝后期,宦官专权和朋党之争,进一步削弱了唐朝的统治。

朋党之争

唐朝后期,统治集团内部出现不同派别的争权斗争,史称“朋党之争”。唐宪宗李纯元和三年(808),制科考试时,牛僧孺、李宗闵在策论中批评时政,抨击宰相李吉甫。

(2)概况:875年,黄巢领导的农民起义爆发。起义军横扫大半个中国,一度攻占长安,沉重地打击了唐朝的统治。黄巢起义军的将领朱温降唐,被封为节度使。他与其他藩镇联合镇压黄巢起义,逐渐控制政权。907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。唐朝灭亡。

(1)背景:唐朝后期,宦官专权和朋党之争加剧。

5、黄巢起义

唐朝灭亡后50多年间,黄河流域(北方)先后经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周5个王朝,称为“五代”。

南方各地先后出现吴越、南唐等9个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉,称为“十国”。

到五代十国后期,后周世宗柴荣清除五代的弊政,实力逐渐增强,为后来的统一奠定基础。

五代十国形势图(后周时期)

6、五代十国

怀统一大志,立三十年规划:

以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平。

整军练卒、裁汰冗弱、招抚流亡、减少赋税。

南征北战,西败后蜀,夺取四州;

南摧南唐,尽得江北淮南十四州;

北破契丹,连克二州三关

后周政治清明、百姓富庶,中原经济开始复苏。

五代十国——合久必分的产物

【课堂探究】五代十国时期政权具有怎样的特点和历史趋势?

特点:

①五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将;

②北方政权更迭,战事不断,政局动荡;

③南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济上有一定的发展。

趋势:

五代十国时期,虽然政权分裂但统一始终是一个客观趋势。

五代十国与藩镇割据的关系:

五代十国是藩镇割据的继续和扩大

小结:

唐高祖李渊

618年,

长安称帝

建立唐朝

隋

唐太宗李世民

贞

观

之

治

唐玄宗李隆基

开

元

盛

世

安

史

之

乱

黄巢起义

朱温称帝

五代十国

北宋

课标要求:

1.通过了解隋唐政权更迭的历史脉络,认识隋唐及五代十国时期民族交融的新成就。

2.通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,知道隋唐时期区域经济发展的成就。

第六课 从隋唐盛世到五代十国

一、隋朝兴亡

隋文帝杨坚

隋炀帝杨广

唐高祖李渊

581年,

建立隋朝

定都长安

589年,

统一南北

结束分裂

兴建大运河

营建洛阳

三伐高句丽

618年,

长安称帝

建立唐朝

建设:

在长安、洛阳两都和地方广设仓库;隋炀帝兴建洛阳城;开通大运河。

三点:以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭

四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河

五大水系:海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

隋朝修建运河的意义是什么?

积极:贯通南北,促进南北经济交流,促进运河沿岸城市经济发展,巩固统一,对当代及后世的水运起到了重要的作用。

消极:在隋朝技术条件下,开凿大运河需征发大量民工,大兴土木,影响社会生活和百姓生活,最终导致隋末大乱。

1.根本原因:隋炀帝好大喜功,大兴土木,穷奢极欲,三伐高丽

材料:隋末,天下地主武装纷纷起兵造反,而以李唐政权为根据地的关中地区最多,关中地区集中了大量的地主阶级上层人物,在地方上势力强大,在社会上声望卓著,在政治上辐射很广。

2.直接原因:隋炀帝的残暴统治,民不聊生,引发大规模的农民起义

衰亡:

首先,结束分裂。顺应历史发展趋势,结束魏晋南北朝300多年的分裂,完成统一,为封建社会鼎盛奠定基础;

其次,制度创新。建立三省六部制,使中国古代的中央官制趋于成熟;创科举制(隋文帝——分科考试的方式选拔官员;隋炀帝——建立进士科 ),完善君主专制中央集权制度;

第三,开通运河。京杭运河贯通南北,对巩固统一,促进经济交流及运河沿岸城市发展起了重要推动作用;

第四,历史教训。隋短命而亡,为唐初提供教训,促使唐代前期皇帝励精图治。

隋虽短命而亡但影响深远,简要分析隋朝对后世的影响

【思考】怎样评价隋炀帝?

暴君≠昏君(隋炀帝无德但有功)

隋炀帝三征高丽、兴修大运河,可见其有政治抱负,但在实现个人政治理想的道路上,却忽略的百姓的承受能力,是一个绝对的个人英雄主义者。

二、唐朝前期的繁荣鼎盛

“贞观之治”

“贞观遗风”

“开元盛世”

第二代皇帝

文治武功

以能纳谏著称

唐太宗李世民

建立的周朝

中国历史上唯一的女皇帝

武则天

选贤任能,改革吏治

发展生产,大兴文治

唐玄宗李隆基

1.唐太宗时期:

经济

政治

文化

轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简

知人善任,虚怀纳谏,革新政治

尊崇儒学,大兴科举,大办学校

二、唐朝前期的繁荣鼎盛

贞观之治

2、武则天时期

高宗死后不久,武则天废唐称帝,改国号为周,定都洛阳,创立殿试制度、武举。

武则天是我国历史上唯一的女皇帝。

武则天当权期间,尽管政局纷纭,但唐朝社会经济持续发展。

贞观遗风

3.唐玄宗时期:

李

隆基

(1)政治:

(2)经济:

(3)文化:

(4)军事:

曲辕犁

选贤任能、整顿吏治

裁减冗官,精简机构

严格选拔官吏

发展生产

抑制国内土地兼并,增加国家财政收入

大兴文治

改革兵制,实行募兵制。

开元盛世

标志着中国古代犁耕技术的成熟

不分昼夜,节省人力,提高效率。

唐朝

手工业发展:制瓷业成为独立的生产部门,形成南青北白两大制瓷体系;秘色瓷、唐三彩。瓷器大量输出国外。唐朝丝织技术高,同时还吸收了波斯的织法和图案风格。

商品经济发展:

1.柜坊(银行雏形)飞钱(类似汇票)出现

2.唐朝中后期夜市已经出现,商业管理有所松动

唐朝的商业十分繁荣,水路交通发达,贸易往来频繁,出现了一些繁华的大都市。

商业的表现

“今京师之人,不啻百万”

——《韩昌黎全集》

隋唐是封建社会的鼎盛时期,据材料结合所学,归纳隋唐盛世的原因?

材料一:中国是一个统一的多民族的国家。先是有若干单一的民族内部统一的出现,如夏、商、周等族的最初形成。然后有地区性的多民族的统一,如战国七雄。然后有全国性多民族的统一,如秦、汉、隋、唐、元、明、清。隋唐时期是统一多民族国家得到进一步巩固和发展的重要时期。

材料二:唐太宗说“以铜为镜可以正衣冠,以史为镜可知兴替,而以人为镜,可以明得失”,重用魏征、房玄龄等人。唐玄宗则重用姚崇、宋璟等贤臣。

材料三:隋唐时期继续推行北朝的府兵制,这种寓兵于农的制度减少了国家的军费开支,也有效防止了统兵将领兵权过大威胁皇权的现象。

材料四:唐太宗认识到“水能载舟、亦能覆舟”,于是轻徭薄赋,发展生产。努力发挥科举制的作用,大兴文治,发展教育。

国家统一,政局稳定

统治者政治上选贤任能,从谏如流

军事上,实行府兵制,对外用兵节制

统治者经济上发展生产轻徭薄赋

开明的民族政策推动了民族融合

文化上,统治者大兴文治,兴学重教

劳动人民的辛勤付出

隋唐是封建社会的鼎盛时期,据材料结合所学,归纳隋唐盛世的原因

1、政治上,注意以史为鉴,选贤任能,从谏如流。

2、经济上,实行“与民休息”的政策,推行轻徭薄赋,注重农业生存发展。

3、军事上,实行“寓兵于农”的兵制。

4、文化上,锐意经史,倡导儒学。

5、民族关系上采取“华夷一体”等较为平等的民族政策,慎征伐,重安边,以和亲代替战争。

三、唐朝的民族交融

西突厥、东突厥、回纥、吐蕃、靺鞨

(唐太宗认为)夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主(君主)患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽恰,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。

——《资治通鉴·唐纪十三》

依据材料,概括唐太宗处理民族关系的指导思想。

指导思想:华夷一体、民族平等。

自古皆贵中华,贱夷敌,朕独爱之如一。 ——唐太宗

1、战争与设置机构(唐与突厥)

①东突厥:隋末中原动乱,东突厥南侵,贞观初年唐朝大败东突厥,俘获突厥可汗,东突厥灭亡,唐太宗被尊奉为天可汗。

8世纪,支持回纥再灭东突厥

②西突厥:640年太宗征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府;高宗时灭亡西突厥;武则天时设置北庭都护府,统辖天山南北。

羁縻政策

羁縻府州唐代周边少数民族地区设置的一种带有自治性质的地方行政机构。由少数民族首领充任刺史或都督,并允许世袭其职。还有财政上的自主权,但必须接受唐代在地方设置的最高行政机构都护府的监领。体现了唐代对少数民族采取笼络政策和松散管理方针,有利于民族之间的和平相处和自然融合。

中原地区:道——州——县

边族地区:羁縻都护府—都督府—州—县

2. 和亲(唐与吐蕃)

松赞干布

文成公主

7世纪太宗,时文成公主入藏,嫁给松赞干布;

9世纪中期唐与吐蕃会盟,基本停止纷争。

唐蕃会盟碑

3. 册封(唐与回纥、靺鞨)

唐玄宗册封靺鞨族粟末部首领大祚荣为渤海郡王

依据上述唐太宗在处理民族关系问题上采取的举措,能否概括出唐朝处理民族关系的特点?

理念先进,统一性、多样性

唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗。

回纥改名回鹘,后大部分迁入河西走廊和西域,逐渐形成维吾尔族。

归纳:唐朝民族政策、民族关系及特点

贞观初年唐朝大败东突厥,东突厥灭亡。高宗联合回纥灭西突厥

太宗设安西都护府;武则天时设北庭都护府,分治天山南北。

回纥南移,归附唐朝,后改名为回鹘,是维吾尔先民主体

玄宗封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗

7世纪太宗时文成公主入藏,嫁给松赞干布;

9世纪中期唐与吐蕃会盟

靺鞨族粟末部首领大祚荣为渤海郡王

唐朝开明的民族政策的主要方式?

(1)通过战争,安定边疆。

(2)设置机构,加强管理。

(3)册封爵位,促进友谊。

(4)实行“和亲”,永结盟好。

打败东突厥

设立安西、北庭都护府和黑水、渤海都督府

册封怀仁可汗、云南王、渤海郡王等

文成公主、金城公主入藏

(1)唐朝前期,疆域东到大海,西达咸海,东北至外兴安岭、库页岛一带,南及南海,空前辽阔。南海诸岛及相关领域纳入中国的版图。

(2)唐朝周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区的开发作出了积极贡献。进一步促进了民族交融,有利于统一多民族国家的巩固和发展。

民族交融的影响

唐朝的疆域

大海

南海

咸海

外兴安岭、库页岛

我国是统一的多民族国家,始终在不断巩固和发展。下面表格内容能充分说明自古以来就是我国领土不可分割的一部分的是( )

A.西藏 B.库页岛 C.新疆 D.南海

C

四、唐朝的衰亡

边镇兵

49万

中央军

9万

:

:

既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财富。

——《新唐书》卷50《兵志》

1.节度使制度:

节度使:掌握边镇武力的官员,因受职之时,朝廷赐以旌节,故称节度使。后因其权力扩大,不仅领兵,而且把持民政与财赋。节度使盘踞一方,在当时被称为藩镇。

(1)“安史之乱”原因

(1)开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

(2)节度使兵力随之扩大,唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局

(3)唐玄宗统治后期,沉于享乐,怠于政事,政治腐败

2、安史之乱

(2)过程:

①755年,安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

②“安史之乱”于763年被唐平定。

(3)影响:

①唐军许多将领拥兵自重,中央集权被削弱;边防空虚,吐蕃趁机占领河西陇右地区。从此,唐朝由盛转衰。形成藩镇割据局面。

②破坏了北方的经济。迫使大量北方民众南迁,促进了江南地区的进一步开发。

(1)背景:

“安史之乱”期间和以后,唐朝陆续增设节度使。节度使名义上是唐朝的藩镇,但有些藩镇独立性强,实为割据势力。

3.藩镇割据

(2)表现:

政治上:拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将;

经济上:拥有财权;

军事上:拥有强悍的武装,独霸一方

(3)影响:这种藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。藩镇之间、藩镇与中央之间不断争战,严重削弱了唐朝统治,给人民带来了深重灾难。

关于唐朝的藩镇,有这样的说法:东南型从财力上支撑朝廷,边疆型(西北)从武力上奠定了关中,中原型从军事上镇遏叛镇。由此可知, 这一时期的藩镇

A.控制了朝廷财政收入 B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝的统治

“安史之乱”平定后,星罗棋布的藩镇

宦官专权几乎贯穿了唐朝的中后期,一批批的宦官逼宫弑帝,专权横行,无恶不作。自号称“欺压皇上的老奴”李辅国始,继而有逼宫弑帝的俱文珍与王守澄、经历六代皇帝的仇士良、人称皇帝之“父”的田令孜以及唐昭宗时的权阉杨复恭、刘季述等人。这些人个个都是生前显赫无比,死后臭名昭著的大宦官。

4、宦官专权和朋党之争

死于宦官之手:顺宗、宪宗、敬宗

由宦官拥立的:穆宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗、昭宗

影响:唐朝后期,宦官专权和朋党之争,进一步削弱了唐朝的统治。

朋党之争

唐朝后期,统治集团内部出现不同派别的争权斗争,史称“朋党之争”。唐宪宗李纯元和三年(808),制科考试时,牛僧孺、李宗闵在策论中批评时政,抨击宰相李吉甫。

(2)概况:875年,黄巢领导的农民起义爆发。起义军横扫大半个中国,一度攻占长安,沉重地打击了唐朝的统治。黄巢起义军的将领朱温降唐,被封为节度使。他与其他藩镇联合镇压黄巢起义,逐渐控制政权。907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。唐朝灭亡。

(1)背景:唐朝后期,宦官专权和朋党之争加剧。

5、黄巢起义

唐朝灭亡后50多年间,黄河流域(北方)先后经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周5个王朝,称为“五代”。

南方各地先后出现吴越、南唐等9个割据政权,连同五代末期在山西建立的北汉,称为“十国”。

到五代十国后期,后周世宗柴荣清除五代的弊政,实力逐渐增强,为后来的统一奠定基础。

五代十国形势图(后周时期)

6、五代十国

怀统一大志,立三十年规划:

以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平。

整军练卒、裁汰冗弱、招抚流亡、减少赋税。

南征北战,西败后蜀,夺取四州;

南摧南唐,尽得江北淮南十四州;

北破契丹,连克二州三关

后周政治清明、百姓富庶,中原经济开始复苏。

五代十国——合久必分的产物

【课堂探究】五代十国时期政权具有怎样的特点和历史趋势?

特点:

①五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主都是掌握兵权的武将;

②北方政权更迭,战事不断,政局动荡;

③南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济上有一定的发展。

趋势:

五代十国时期,虽然政权分裂但统一始终是一个客观趋势。

五代十国与藩镇割据的关系:

五代十国是藩镇割据的继续和扩大

小结:

唐高祖李渊

618年,

长安称帝

建立唐朝

隋

唐太宗李世民

贞

观

之

治

唐玄宗李隆基

开

元

盛

世

安

史

之

乱

黄巢起义

朱温称帝

五代十国

北宋

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进