5.2 土壤的形成 同步课件 (45张)

文档属性

| 名称 | 5.2 土壤的形成 同步课件 (45张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-20 15:45:59 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

5.2 土壤的形成

目录

土壤概况

成土因素

土壤剖面

引课

携带着2公斤珍贵月壤的嫦娥五号返回器于2020年12月17日凌晨1时32分至2时07分之间,降落在内蒙古市四子王旗。月壤是土壤吗?能种菜吗?

01

土壤概念

概念

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

土壤为植物光合作用提供并协调水分、养分、温度、空气等营养条件,是人类生存的物质基础。

组成

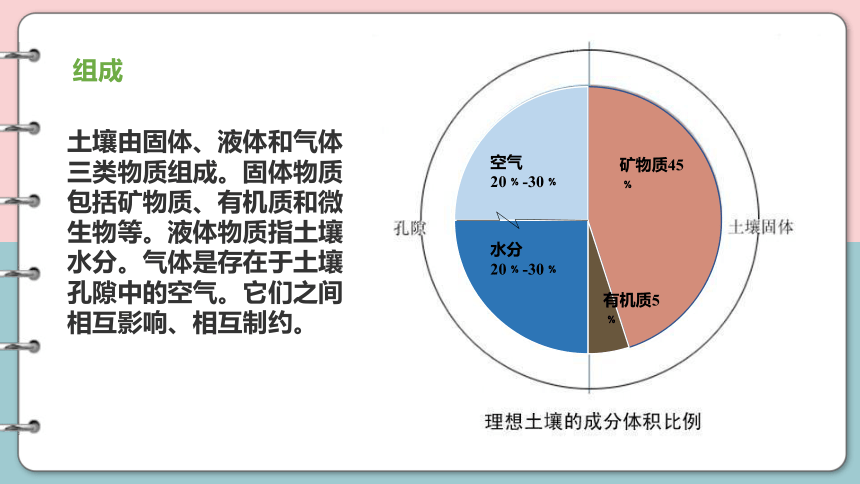

土壤由固体、液体和气体三类物质组成。固体物质包括矿物质、有机质和微生物等。液体物质指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。它们之间相互影响、相互制约。

空气

20﹪-30﹪

水分

20﹪-30﹪

矿物质45﹪

有机质5﹪

组成

矿物质是岩石风化后的矿物颗粒。影响土壤的物理、化学性质,是作物养分的重要来源。

空气

20﹪-30﹪

水分

20﹪-30﹪

矿物质45﹪

有机质5﹪

微生物有细菌、真菌、原生动物等。土壤越肥沃,微生物越多。主要起分解有机质、矿物质的作用。

有机质是土壤肥力高低的标志。空气和水分是此消彼长。

土壤颜色

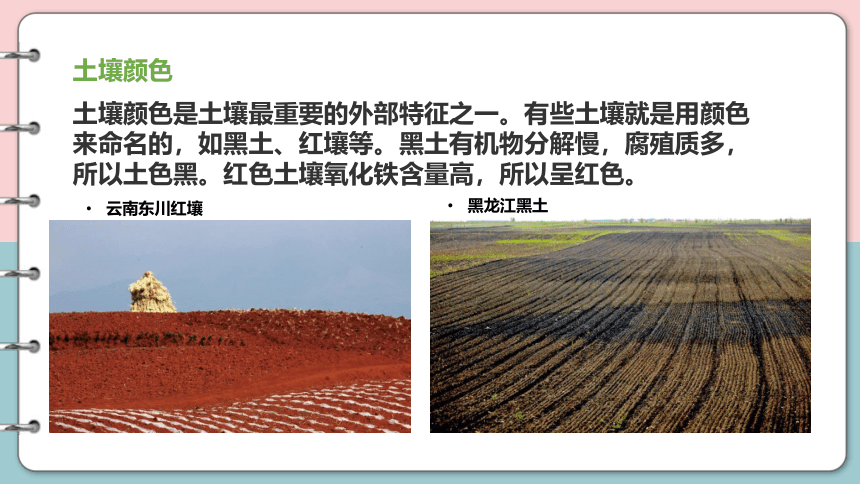

土壤颜色是土壤最重要的外部特征之一。有些土壤就是用颜色来命名的,如黑土、红壤等。黑土有机物分解慢,腐殖质多,所以土色黑。红色土壤氧化铁含量高,所以呈红色。

云南东川红壤

黑龙江黑土

土壤质地

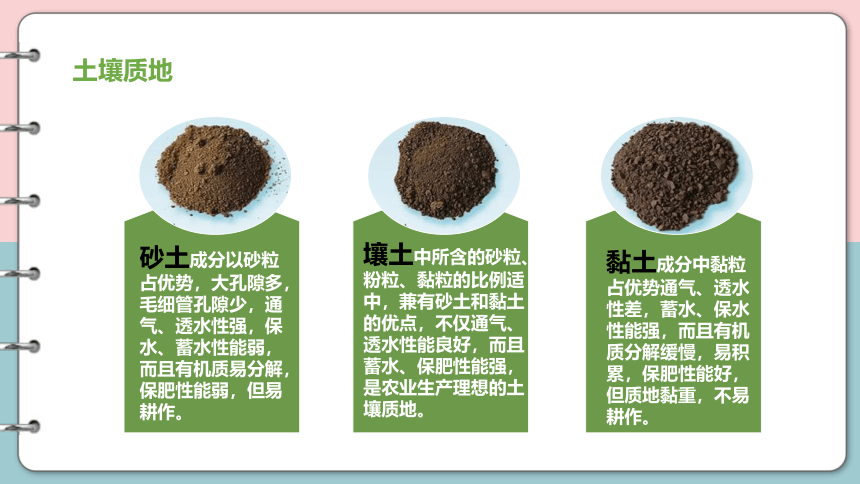

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等。不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为土壤质地。

土壤质地

砂土成分以砂粒占优势,大孔隙多,毛细管孔隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,而且有机质易分解,保肥性能弱,但易耕作。

壤土中所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中,兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强,是农业生产理想的土壤质地。

黏土成分中黏粒占优势通气、透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重,不易耕作。

02

成土因素

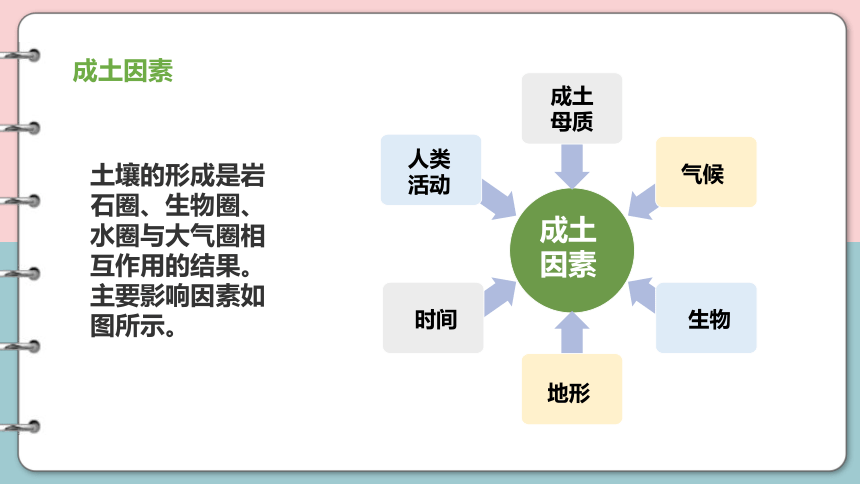

成土因素

成土因素

成土母质

气候

生物

地形

时间

人类活动

土壤的形成是岩石圈、生物圈、水圈与大气圈相互作用的结果。

主要影响因素如图所示。

成土母质

1概念:

在温度变化 、水、大气及生物的影响下,地表或接近地表的岩石原地发生的破坏作用,称为风化作用。风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

固体基岩

裂隙

地下径流

风化基岩

有机残留物

土壤微生物

地表径流

空气

矿物颗粒

水分

成土母质

2影响:成土母质是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(氮除外)的最初来源。在很大程度上决定着土壤的物理和化学性质。

气候

直接影响:通过土壤与大气之间不断进行的水分和热量交换,气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

黑龙江黑土

黑色土壤主要分布在我国东北到内蒙古东部,这里夏季温暖湿润,草类生长茂盛,冬季寒冷,微生物活动较弱,土壤中有机质分解慢,并转化成大量腐殖质累积于土体上部,形成土质肥沃的黑色土壤。

气候

直接影响:通过土壤与大气之间不断进行的水分和热量交换,气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

云南东川红壤

红色土壤分布在南方,这里高温多雨,土壤中矿物质的淋溶作用强烈,有机质含量少,土壤贫瘠,氧化铁等含量较高,所以土壤呈红色。

气候

间接影响:气候还通过影响岩石风化过程、外力地貌形态以及动植物和微生物的活动等,间接地影响土壤的形成和发育。

例如,从干燥的荒漠地带或寒冷的苔原地带,到高温多雨的热带雨林地带,随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,化学与生物风化逐渐增强 ,有机残体归还逐渐增多,风化壳(风化产物残留原地)逐渐加厚。

思考:

1、有人认为,热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚,土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗?说明你的判断理由。

没有道理。土壤中物理、化学过程的性质与强度,既下温度有关,又与降水有关。高温多雨的热带雨林地带,化学与生物风化作用强,风化壳厚,因而土壤层厚度较大;但少雨干旱的热带地区,风化壳薄,发育的土壤层也较薄。另外在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,这将降低土壤中的有机质含量。

思考:

2、比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤,说明哪一类土壤的发育程度较好。

黄河三角洲冲积土好于后两者。黄河三角洲冲积土是黄河携带来的大量泥沙在入海口处堆积,黄河三角洲地形平坦,土层深厚、肥沃,发育程度较好。江南丘陵地区地形坡度较大,流水作用强烈,地表物质迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤。青藏高原形成时间短,地势高气温低,形成发育程度较差的寒漠土。

生物

生物是土壤有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素

1生物在土壤形成中的作用

生物

2生物对土壤有机质积累的影响

绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分,并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式,将有机养分再归还地表。

根系茂密且集中在近地表

落叶

草类

森林

有机质

土壤

森林土壤的有机质含量般低于草地。

生物

2生物对土壤有机质积累的影响

蚯蚓、白蚁等搅动土壤,改变土壤结构和孔隙度等

排泄物、分泌物、残体

分解、转化有机残体,合成腐殖质

动物

微生物

有机质

土壤

蚂蚁洞

生物

拓展阅读

蚯蚓

1.蚯蚓挖掘土壤,使土壤变松,并使空气和水容易抵达植物的根部。

2.蚯蚓挖掘的洞穴与通道有助于土壤迅速排水。

3.蚯蚓粪中的蚯蚓酶可以杀死土壤中的病毒、有害菌和对植物生长有抑制作用的物质。

4.蚯蚓粪是一种理想的天然生物肥。蚯蚓还能降解、疏散土壤中的污染物。

地形

1海拔与土壤:

2坡度、坡向与土壤:

陡坡:地表疏松物质迁移速率快,土壤薄

缓坡:地表疏松物质迁移速率慢,土壤厚

阳坡:接受太阳辐射能较多,温度状况较好,蒸发量相对较大,水分较差。

阴坡:接受太阳辐射能较少,温度较低,蒸发量相对较小,水分较好。

坡度

坡向

在山区,由于温度、降水和湿度随着地势升高的垂直变化,土壤的组成成分理化性质均发生显著的垂直变化。

人类活动

积极影响:培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土。

消极影响:不合理的人类活动导致土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化、土壤污染等。

时间

成土母质、气候、生物和地形都是土壤形成发育的空间因素 。

时间作为一个重要的成土因素,反映的是土壤形成发育的历史动态过程。在适宜的气候条件下,发育的时间越长,土壤就越成熟。

时间

土壤的形成与发育比较缓慢,在自然状态下,形成20厘米厚可供耕作的土壤,一般需要100-1000年。

探究

砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红填性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读海南岛土壤类型分布图和海南岛地形及年降水量分布图,思考下列问题。

探究

1.据图归纳海南岛土壤类型的空间分布特点。

1. 海南岛土壤中砖红壤面积最大。主要分布在北部和东部;赤红壤面积仅次于砖红壤,主要分布在低山丘陵区;黄壤主要分布在中部山地;燥红土分布在西南部沿海地区;水稻土主要分布在降水较多、河流流量较大的东部和北部平原地区。

探究

2.燥红土分布在海南岛西南部的主要原因是什么?

2.海南岛的西南部属于中部山地的背风坡,夏季盛行下沉气流,致使该地区具有热量高、酷热期长、降水少、蒸发量大、旱季长的特点。在高温干燥的特殊气候条件下,植被为稀疏草原或稀疏灌丛草原。燥红壤有特殊的有机质积累过程,雨季中植物地上部分生长旺盛,旱季中有机质分解缓慢,有利于粗有机质的相对积累。

探究

3.议一议,海南岛地处热带,属热带季风气候,为什么发育亚热带土壤?

3.海南岛中部山地海拔较高,气温较低。山地对夏季风有抬升作用,多云雾天气,降水较多,发育有亚热带常绿阔叶林土壤。

03

土壤剖面

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵断面,由一些形态特征各异的、大致与地面平行展布的土层所构成。

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

坚硬的岩石

风化碎屑物质

土壤物质沉淀、积累的层次

淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机制含量低。

腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色。

表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主。

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

坚硬的岩石

风化碎屑物质

土壤物质沉淀、积累的层次

淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机制含量低。

腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色。

表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主。

常见土壤剖面

棕壤剖面

红壤剖面

棕壤发育在温带落叶阔叶林下,剖面具有鲜棕色的淀积层,土层较厚,质地黏重,表层有机质含量高,自然肥力较高。

红壤发育在亚热带常绿阔叶林下,剖面呈均匀的土红色,有机质分解快、流失多,腐殖质少,质地较黏重,肥力较低。

常见土壤剖面

黑土剖面

黑钙土剖面

黑土在草甸草原植被下发育,具有深厚而肥沃黑土层的土壤。黑土层较厚,有机质含量丰富,土壤肥力高。表层疏松,通气透水;底土黏重,保水保肥。土壤结构记好,易于耕作。

黑钙土是温带大陆性黑色土壤。剖面上部具有较高,结构良好。生气候和草原植被下发育的暗深厚的腐殖质层,自然肥力

土壤剖面

紫色土剖面

冰沼土剖面

紫色土发育于亚热带地区石灰性紫色砂页岩母质土壤。全剖面呈均一的紫色或紫红色,层次不明显。紫色土比南方其他地区的红壤肥沃,粘性比红壤略差。

冰沼土壤普遍具有永冻土层,成土时间短,寒冻物风化作用为主,土层薄。但每年夏季在土壤上部形成冻融交替作用强烈的活层。 母质以 冰碛物、冰水沉积物和残积物。

探究

1、土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境的一面镜子。不同的土壤可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物乃至人类活动。从多种因素对土壤形成的作用可以看出各自然地理要素之间是相互联系和相互影响的,共同构成一个有机整体。如右图。描述土壤形成与自然地理环境各要素之间的相互关系。

大气圈

影响大气的组成

有机界

无机界

岩石圈

水圈

土壤

生物圈

满足植物的呼吸需要,促进营养物质合成

促进土壤化学元素迁移

影响水体分配

土壤形成的物质基础

减缓岩石遭受风化、侵蚀等的破坏

支持并调节生物过程

积累有机质,固定养分

探究

2. 希施金是俄国绘画题材较为单一的艺术家,其作品以反映森林为主。希施金以一种学者的态度来研究和描绘大自然,他的绘画原则是“临摹画不应当加上想象”。有人对希施金作品的评价是:土壤学家看到他的风景画,不但可以判断土壤本身的性质,而且能够判断土壤下面岩石的性质。这种评价有道理吗?试从地理学科的角度,谈一谈你的看法,以及你会如何欣赏希施金的作品。

探究

2有道理。土壤的分布具有地带性的规律。希施金的风景画真实地反映了森林景观。而通过真实的森林景观,科学家们能够判断森林植物群落类型,进而推断当地的气候类型。同时,结合绘画中的地形、水文等条件,人们能够判断当地土壤的性质,最后根据土壤与岩石圈的关系,推断出土壤下方岩石的性质。

课堂检测

泥岩地区的土壤遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块,对植物根系造成极大伤害,在这种土壤中植物难以存活。在泰国泥岩地区,人们利用一种名叫培地茅的植物来改良土壤。具体做法是:第一阶段,在雨季来临之前,密集种植培地茅;第二阶段,待培地茅长成后,在种植果树之处挖除培地茅,再植入果树树苗。

1.说出泰国的气候类型及其特征。

2.在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅。

课堂检测

1.说出泰国的气候类型及其特征。

2.在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅。

1.泰国是热带季风气候。终年高温,旱雨季明显,降水集中在雨季,且降水量大。

课堂检测

1.说出泰国的气候类型及其特征。

2.在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅。

2.泥岩土质较差,因颗粒微小,遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块。泰国为热带季风气候,旱雨季明显,降水季节变化大。培地茅根系密集发达,能够有效增加土壤的有机质含量。培地茅在雨季时能增加雨水下渗,减小地面径流,防止土壤受到冲刷侵蚀;旱季时能增加土壤水分,起到了改良土壤的作用

小结:

土壤的形成

成土因素

土壤概况

土壤剖面

成土母质

气 候

生 物

其他因素

土层序列

典型土壤剖面

5.2 土壤的形成

目录

土壤概况

成土因素

土壤剖面

引课

携带着2公斤珍贵月壤的嫦娥五号返回器于2020年12月17日凌晨1时32分至2时07分之间,降落在内蒙古市四子王旗。月壤是土壤吗?能种菜吗?

01

土壤概念

概念

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

土壤为植物光合作用提供并协调水分、养分、温度、空气等营养条件,是人类生存的物质基础。

组成

土壤由固体、液体和气体三类物质组成。固体物质包括矿物质、有机质和微生物等。液体物质指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。它们之间相互影响、相互制约。

空气

20﹪-30﹪

水分

20﹪-30﹪

矿物质45﹪

有机质5﹪

组成

矿物质是岩石风化后的矿物颗粒。影响土壤的物理、化学性质,是作物养分的重要来源。

空气

20﹪-30﹪

水分

20﹪-30﹪

矿物质45﹪

有机质5﹪

微生物有细菌、真菌、原生动物等。土壤越肥沃,微生物越多。主要起分解有机质、矿物质的作用。

有机质是土壤肥力高低的标志。空气和水分是此消彼长。

土壤颜色

土壤颜色是土壤最重要的外部特征之一。有些土壤就是用颜色来命名的,如黑土、红壤等。黑土有机物分解慢,腐殖质多,所以土色黑。红色土壤氧化铁含量高,所以呈红色。

云南东川红壤

黑龙江黑土

土壤质地

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等。不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为土壤质地。

土壤质地

砂土成分以砂粒占优势,大孔隙多,毛细管孔隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,而且有机质易分解,保肥性能弱,但易耕作。

壤土中所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中,兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强,是农业生产理想的土壤质地。

黏土成分中黏粒占优势通气、透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重,不易耕作。

02

成土因素

成土因素

成土因素

成土母质

气候

生物

地形

时间

人类活动

土壤的形成是岩石圈、生物圈、水圈与大气圈相互作用的结果。

主要影响因素如图所示。

成土母质

1概念:

在温度变化 、水、大气及生物的影响下,地表或接近地表的岩石原地发生的破坏作用,称为风化作用。风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

固体基岩

裂隙

地下径流

风化基岩

有机残留物

土壤微生物

地表径流

空气

矿物颗粒

水分

成土母质

2影响:成土母质是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(氮除外)的最初来源。在很大程度上决定着土壤的物理和化学性质。

气候

直接影响:通过土壤与大气之间不断进行的水分和热量交换,气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

黑龙江黑土

黑色土壤主要分布在我国东北到内蒙古东部,这里夏季温暖湿润,草类生长茂盛,冬季寒冷,微生物活动较弱,土壤中有机质分解慢,并转化成大量腐殖质累积于土体上部,形成土质肥沃的黑色土壤。

气候

直接影响:通过土壤与大气之间不断进行的水分和热量交换,气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

云南东川红壤

红色土壤分布在南方,这里高温多雨,土壤中矿物质的淋溶作用强烈,有机质含量少,土壤贫瘠,氧化铁等含量较高,所以土壤呈红色。

气候

间接影响:气候还通过影响岩石风化过程、外力地貌形态以及动植物和微生物的活动等,间接地影响土壤的形成和发育。

例如,从干燥的荒漠地带或寒冷的苔原地带,到高温多雨的热带雨林地带,随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,化学与生物风化逐渐增强 ,有机残体归还逐渐增多,风化壳(风化产物残留原地)逐渐加厚。

思考:

1、有人认为,热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚,土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗?说明你的判断理由。

没有道理。土壤中物理、化学过程的性质与强度,既下温度有关,又与降水有关。高温多雨的热带雨林地带,化学与生物风化作用强,风化壳厚,因而土壤层厚度较大;但少雨干旱的热带地区,风化壳薄,发育的土壤层也较薄。另外在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,这将降低土壤中的有机质含量。

思考:

2、比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤,说明哪一类土壤的发育程度较好。

黄河三角洲冲积土好于后两者。黄河三角洲冲积土是黄河携带来的大量泥沙在入海口处堆积,黄河三角洲地形平坦,土层深厚、肥沃,发育程度较好。江南丘陵地区地形坡度较大,流水作用强烈,地表物质迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤。青藏高原形成时间短,地势高气温低,形成发育程度较差的寒漠土。

生物

生物是土壤有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素

1生物在土壤形成中的作用

生物

2生物对土壤有机质积累的影响

绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分,并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式,将有机养分再归还地表。

根系茂密且集中在近地表

落叶

草类

森林

有机质

土壤

森林土壤的有机质含量般低于草地。

生物

2生物对土壤有机质积累的影响

蚯蚓、白蚁等搅动土壤,改变土壤结构和孔隙度等

排泄物、分泌物、残体

分解、转化有机残体,合成腐殖质

动物

微生物

有机质

土壤

蚂蚁洞

生物

拓展阅读

蚯蚓

1.蚯蚓挖掘土壤,使土壤变松,并使空气和水容易抵达植物的根部。

2.蚯蚓挖掘的洞穴与通道有助于土壤迅速排水。

3.蚯蚓粪中的蚯蚓酶可以杀死土壤中的病毒、有害菌和对植物生长有抑制作用的物质。

4.蚯蚓粪是一种理想的天然生物肥。蚯蚓还能降解、疏散土壤中的污染物。

地形

1海拔与土壤:

2坡度、坡向与土壤:

陡坡:地表疏松物质迁移速率快,土壤薄

缓坡:地表疏松物质迁移速率慢,土壤厚

阳坡:接受太阳辐射能较多,温度状况较好,蒸发量相对较大,水分较差。

阴坡:接受太阳辐射能较少,温度较低,蒸发量相对较小,水分较好。

坡度

坡向

在山区,由于温度、降水和湿度随着地势升高的垂直变化,土壤的组成成分理化性质均发生显著的垂直变化。

人类活动

积极影响:培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土。

消极影响:不合理的人类活动导致土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化、土壤污染等。

时间

成土母质、气候、生物和地形都是土壤形成发育的空间因素 。

时间作为一个重要的成土因素,反映的是土壤形成发育的历史动态过程。在适宜的气候条件下,发育的时间越长,土壤就越成熟。

时间

土壤的形成与发育比较缓慢,在自然状态下,形成20厘米厚可供耕作的土壤,一般需要100-1000年。

探究

砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红填性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读海南岛土壤类型分布图和海南岛地形及年降水量分布图,思考下列问题。

探究

1.据图归纳海南岛土壤类型的空间分布特点。

1. 海南岛土壤中砖红壤面积最大。主要分布在北部和东部;赤红壤面积仅次于砖红壤,主要分布在低山丘陵区;黄壤主要分布在中部山地;燥红土分布在西南部沿海地区;水稻土主要分布在降水较多、河流流量较大的东部和北部平原地区。

探究

2.燥红土分布在海南岛西南部的主要原因是什么?

2.海南岛的西南部属于中部山地的背风坡,夏季盛行下沉气流,致使该地区具有热量高、酷热期长、降水少、蒸发量大、旱季长的特点。在高温干燥的特殊气候条件下,植被为稀疏草原或稀疏灌丛草原。燥红壤有特殊的有机质积累过程,雨季中植物地上部分生长旺盛,旱季中有机质分解缓慢,有利于粗有机质的相对积累。

探究

3.议一议,海南岛地处热带,属热带季风气候,为什么发育亚热带土壤?

3.海南岛中部山地海拔较高,气温较低。山地对夏季风有抬升作用,多云雾天气,降水较多,发育有亚热带常绿阔叶林土壤。

03

土壤剖面

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵断面,由一些形态特征各异的、大致与地面平行展布的土层所构成。

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

坚硬的岩石

风化碎屑物质

土壤物质沉淀、积累的层次

淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机制含量低。

腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色。

表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主。

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

坚硬的岩石

风化碎屑物质

土壤物质沉淀、积累的层次

淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机制含量低。

腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色。

表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主。

常见土壤剖面

棕壤剖面

红壤剖面

棕壤发育在温带落叶阔叶林下,剖面具有鲜棕色的淀积层,土层较厚,质地黏重,表层有机质含量高,自然肥力较高。

红壤发育在亚热带常绿阔叶林下,剖面呈均匀的土红色,有机质分解快、流失多,腐殖质少,质地较黏重,肥力较低。

常见土壤剖面

黑土剖面

黑钙土剖面

黑土在草甸草原植被下发育,具有深厚而肥沃黑土层的土壤。黑土层较厚,有机质含量丰富,土壤肥力高。表层疏松,通气透水;底土黏重,保水保肥。土壤结构记好,易于耕作。

黑钙土是温带大陆性黑色土壤。剖面上部具有较高,结构良好。生气候和草原植被下发育的暗深厚的腐殖质层,自然肥力

土壤剖面

紫色土剖面

冰沼土剖面

紫色土发育于亚热带地区石灰性紫色砂页岩母质土壤。全剖面呈均一的紫色或紫红色,层次不明显。紫色土比南方其他地区的红壤肥沃,粘性比红壤略差。

冰沼土壤普遍具有永冻土层,成土时间短,寒冻物风化作用为主,土层薄。但每年夏季在土壤上部形成冻融交替作用强烈的活层。 母质以 冰碛物、冰水沉积物和残积物。

探究

1、土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境的一面镜子。不同的土壤可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物乃至人类活动。从多种因素对土壤形成的作用可以看出各自然地理要素之间是相互联系和相互影响的,共同构成一个有机整体。如右图。描述土壤形成与自然地理环境各要素之间的相互关系。

大气圈

影响大气的组成

有机界

无机界

岩石圈

水圈

土壤

生物圈

满足植物的呼吸需要,促进营养物质合成

促进土壤化学元素迁移

影响水体分配

土壤形成的物质基础

减缓岩石遭受风化、侵蚀等的破坏

支持并调节生物过程

积累有机质,固定养分

探究

2. 希施金是俄国绘画题材较为单一的艺术家,其作品以反映森林为主。希施金以一种学者的态度来研究和描绘大自然,他的绘画原则是“临摹画不应当加上想象”。有人对希施金作品的评价是:土壤学家看到他的风景画,不但可以判断土壤本身的性质,而且能够判断土壤下面岩石的性质。这种评价有道理吗?试从地理学科的角度,谈一谈你的看法,以及你会如何欣赏希施金的作品。

探究

2有道理。土壤的分布具有地带性的规律。希施金的风景画真实地反映了森林景观。而通过真实的森林景观,科学家们能够判断森林植物群落类型,进而推断当地的气候类型。同时,结合绘画中的地形、水文等条件,人们能够判断当地土壤的性质,最后根据土壤与岩石圈的关系,推断出土壤下方岩石的性质。

课堂检测

泥岩地区的土壤遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块,对植物根系造成极大伤害,在这种土壤中植物难以存活。在泰国泥岩地区,人们利用一种名叫培地茅的植物来改良土壤。具体做法是:第一阶段,在雨季来临之前,密集种植培地茅;第二阶段,待培地茅长成后,在种植果树之处挖除培地茅,再植入果树树苗。

1.说出泰国的气候类型及其特征。

2.在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅。

课堂检测

1.说出泰国的气候类型及其特征。

2.在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅。

1.泰国是热带季风气候。终年高温,旱雨季明显,降水集中在雨季,且降水量大。

课堂检测

1.说出泰国的气候类型及其特征。

2.在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅。

2.泥岩土质较差,因颗粒微小,遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块。泰国为热带季风气候,旱雨季明显,降水季节变化大。培地茅根系密集发达,能够有效增加土壤的有机质含量。培地茅在雨季时能增加雨水下渗,减小地面径流,防止土壤受到冲刷侵蚀;旱季时能增加土壤水分,起到了改良土壤的作用

小结:

土壤的形成

成土因素

土壤概况

土壤剖面

成土母质

气 候

生 物

其他因素

土层序列

典型土壤剖面