3.1 气压带、风带的形成与移动 同步练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 3.1 气压带、风带的形成与移动 同步练习 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 774.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-20 16:00:20 | ||

图片预览

文档简介

3.1 气压带、风带的形成与移动

[基础练]

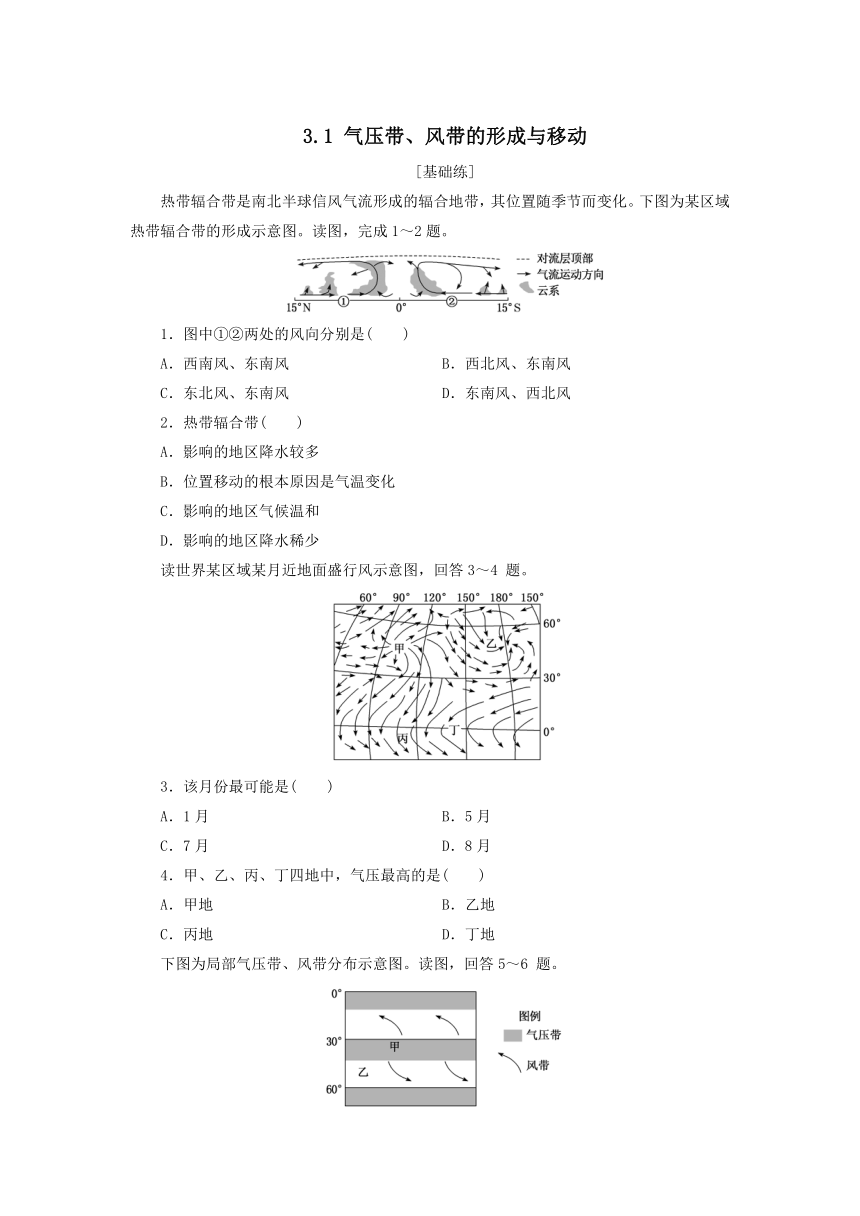

热带辐合带是南北半球信风气流形成的辐合地带,其位置随季节而变化。下图为某区域热带辐合带的形成示意图。读图,完成1~2题。

1.图中①②两处的风向分别是( )

A.西南风、东南风 B.西北风、东南风

C.东北风、东南风 D.东南风、西北风

2.热带辐合带( )

A.影响的地区降水较多

B.位置移动的根本原因是气温变化

C.影响的地区气候温和

D.影响的地区降水稀少

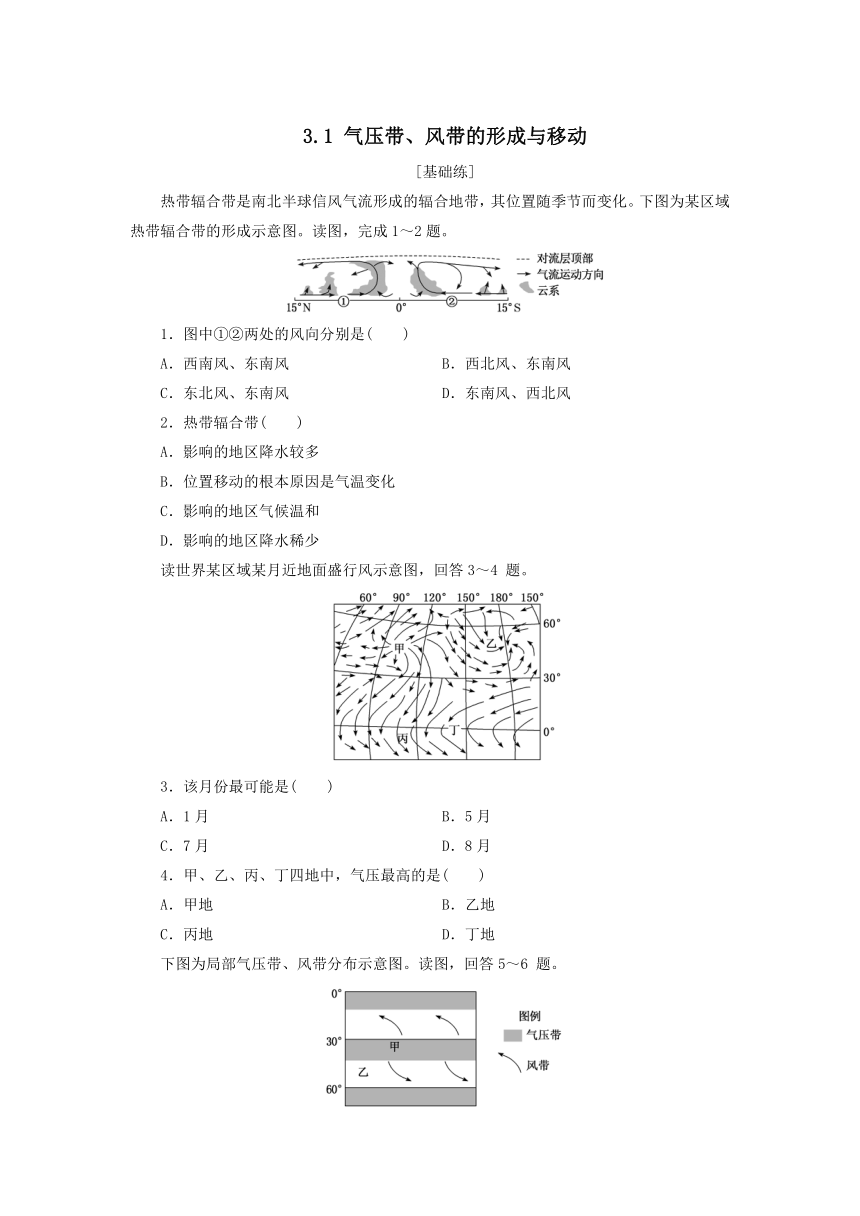

读世界某区域某月近地面盛行风示意图,回答3~4 题。

3.该月份最可能是( )

A.1月 B.5月

C.7月 D.8月

4.甲、乙、丙、丁四地中,气压最高的是( )

A.甲地 B.乙地

C.丙地 D.丁地

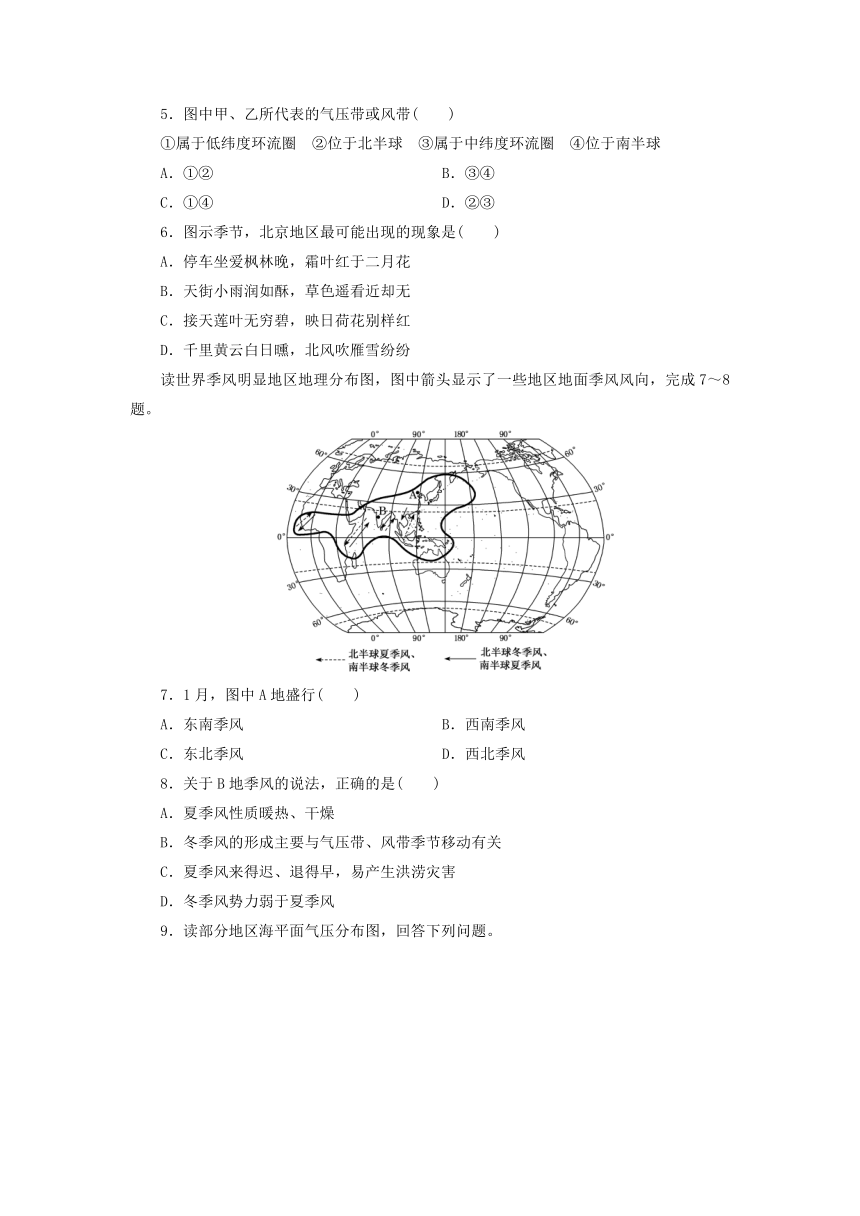

下图为局部气压带、风带分布示意图。读图,回答5~6 题。

5.图中甲、乙所代表的气压带或风带( )

①属于低纬度环流圈 ②位于北半球 ③属于中纬度环流圈 ④位于南半球

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

6.图示季节,北京地区最可能出现的现象是( )

A.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

B.天街小雨润如酥,草色遥看近却无

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红

D.千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷

读世界季风明显地区地理分布图,图中箭头显示了一些地区地面季风风向,完成7~8题。

7.1月,图中A地盛行( )

A.东南季风 B.西南季风

C.东北季风 D.西北季风

8.关于B地季风的说法,正确的是( )

A.夏季风性质暖热、干燥

B.冬季风的形成主要与气压带、风带季节移动有关

C.夏季风来得迟、退得早,易产生洪涝灾害

D.冬季风势力弱于夏季风

9.读部分地区海平面气压分布图,回答下列问题。

(1)当图中海平面气压分布形式出现时,判断北半球的季节,并从亚欧大陆气压分布的角度说明理由。

(2)说明该季节南亚盛行风的风向及成因。

[提升练]

如图为某半球某月海平面等压线分布示意图。读图,回答1~2题。

1.图示季节,下列说法正确的是( )

A.甲处洋流为逆时针

B.丙处气压中心势力最强

C.乙处正值高温多雨

D.丁处主导风向为偏南风

2.关于图中丁、戊两地季风的说法,正确的是( )

A.丁地冬季风的成因主要与气压带、风带的季节移动有关

B.戊地夏季风的成因主要与海陆热力性质差异有关

C.丁地夏季风来得早、退得迟,易产生洪涝灾害

D.戊地冬季风势力强于夏季风,丁地夏季风势力强于冬季风

烧芭原指焚烧芭蕉树,属于印度尼西亚传统农耕方式,现今指农民焚烧森林,以利清出空地用于耕作。下图为某日该区域近地面风场图。读图,完成3~4题。

3.该图表示的月份最可能是( )

A.1月 B.3月

C.6月 D.11月

4.影响农民烧芭时机选择的主要因素是( )

A.风力 B.气温

C.地形 D.降水

下图示意南大西洋1月、7月大浪频率分布。据此完成5~6题。

5.图示海域大浪频率分布的特征主要表现为( )

①纬度越高,大浪频率越高

②南部海域1月较7月发生大浪的频率低

③南半球夏季比冬季大浪频率高

④南部海域大浪频率东部高于西部

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

6.10°S~30°S大西洋海域大浪频率低,主要影响因素是( )

A.太阳辐射 B.海陆轮廓

C.大气环流 D.海水性质

7.读全球某月海平面等压线(单位:百帕)分布图,回答下列问题。

(1)指出图中表示的季节并说明理由。

(2)某月份干燥的东北风与潮湿的西南风相汇于甲地,试从气压带、风带季节性移动的角度分析其形成过程。

(3)简述亚欧大陆气压中心的季节变化特征。

解析:1.C 2.A 第1题,读图可知,①②两处位于近地面的信风带内,所以①处风向为东北风,②处风向为东南风。第2题,热带辐合带在垂直方向上盛行上升气流,其影响的地区降水较多。热带辐合带位置移动的根本原因是太阳直射点的南北移动。

解析:3.A 4.A 第3题,由经纬度位置判断,甲地位于亚欧大陆的蒙古—西伯利亚一带,此时气流向外辐散,形成了高气压中心;乙地位于太平洋,此时气流辐合,形成了低气压中心。由此可判断,此时北半球陆地气温低,海洋气温高,应为北半球的冬季,可能为1月。第4题,结合上题分析,此时为北半球冬季,甲地位于亚洲高压附近,乙地位于阿留申低压附近,丙地和丁地位于赤道低气压带附近,因此气压最高的应为甲地。

解析:5.B 6.D 第5题,根据图中纬度越往南数值越大可知,图示气压带、风带位于南半球,甲、乙所代表的气压带或风带分别为副热带高气压带、盛行西风带,甲、乙位于30°S~60°S,属于中纬度环流圈,则①②错,③④正确。据此分析本题选B。第6题,图示季节,气压带、风带南移,则此时为北半球的冬季,南半球的夏季,此时,北京地区最可能出现冬日风光。“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”为秋景;“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”为春景;“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”为夏日景色;“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”为冬日景色。据此分析本题选D。

解析:7.D 8.D 第7题,读图分析,A地位于亚欧大陆东部,为温带季风气候。1月,受海陆热力性质差异影响,亚欧大陆形成亚洲高压,风从陆地吹向海洋,形成西北季风,其性质寒冷干燥。第8题,据图可知,B地位于南亚。南亚距离冬季风源地远,加之北部高大山脉的阻挡,冬季风势力较弱,而南亚距离夏季风源地近,且夏季亚欧大陆形成印度低压,加强了夏季风势力,因此冬季风势力弱于夏季风,D正确;影响南亚的夏季风来源于印度洋,性质温暖湿润,A错误;南亚的冬季风受来自亚洲高压的偏北风影响,主要由海陆热力性质差异而形成,B错误;南亚地区夏季风来得迟、退得早,会导致雨季短、雨季降水少,易产生干旱灾害,C错误。

9.解析:第(1)题,读图可知,该季节副热带地区陆地为低气压,海洋为高气压,说明陆地气温高。北半球为夏季,陆地升温快,垂直方向气流上升,近地面形成低气压;海洋气温低,形成高气压。第(2)题,南亚为热带季风气候,夏季为西南风,冬季为东北风。气压带、风带随直射点的移动而移动,夏季直射点北移,南半球的东南信风带北移,北半球受地转偏向力的影响,向右偏转,偏为西南风。

答案:(1)夏季。 图中亚洲副热带地区形成低气压中心(印度低压), 北太平洋形成高气压中心,说明此时北半球同纬度地区陆地气温比海洋高,因此判断该图为北半球夏季。

2.西南风。 夏季,赤道低气压带北移到北半球,南半球东南信风越过赤道,在地转偏向力的作用下,向右偏转而形成。

解析:1.D 2.C 第1题,从图中海陆分布分析,该图为北极俯视图,亚欧大陆形成低压,所以图示季节为夏季。甲处洋流为北印度洋洋流,夏季受西南季风影响,洋流呈顺时针,A错误。 丙处为北极附近,夏季气温较冬季高,气流下沉弱,极地高压中心势力最弱,B错误。 乙处为地中海沿岸,夏季正值高温少雨,C错误。丁处为我国华北地区,属于温带季风气候区,夏季盛行东南风,主导风向为偏南风,D正确。第2题,图中丁地为温带季风气候区,戊地为东南亚热带季风气候区。丁地冬季风的成因主要是陆地降温快、气压高,海洋降温慢、气压低,与海陆热力性质差异有关,A错误。戊地夏季风成因主要与气压带、风带季节移动有关,B错误。丁地夏季风来得早、退得迟,雨季增长,易产生洪涝灾害,C正确。 戊地位于热带季风气候区,冬季盛行东北风,夏季盛行西南风,该地距冬季风源地较远,距夏季风源地较近,冬季风势力弱于夏季风,D错误。

解析:3.C 4.D 第3题,结合图中的经纬度位置和风向可看出,该月份南半球的东南信风越过赤道,向右偏转形成西南风,可判断出该月份为北半球夏季,最可能为6月,C正确。第4题,从图中可看出,该地位于赤道附近,终年高温多雨,不利于烧芭。由材料“农民焚烧森林,以利清出空地用于耕作”可知,农民烧芭为了获得耕地,因此应选择降水少的季节烧芭,影响因素是降水,D正确。

解析:5.D 6.C 第5题,据图中等值线的数值和分布可知,南纬50°附近大浪频率最高,①错误;根据等值线,南部海域1月较7月发生大浪的频率低,②正确;南半球夏季(1月)比冬季(7月)大浪频率低,③错误;南部海域大浪频率东部高于西部(如20以上数值),④正确。第6题,据图可知, 10°S~30°S大西洋海域大浪频率低,结合纬度位置可知,该海域主要受副热带高气压带影响,气流以下沉为主,所以风力小。

解析:第(1)题,根据图中等压线分布可知,图示北半球陆地出现高压中心,南半球陆地出现低压中心,赤道低气压带南移,据此可判断此时为北半球冬季(南半球夏季)。第(2)题,根据所学知识可知,气压带和风带随太阳直射点移动,其季节移动规律是夏季偏北,冬季偏南。读图可知,夏季随着太阳直射点北移,赤道低气压带北移至甲地附近,南半球的东南信风北移越过赤道右偏为西南季风,从而与东北信风在此交汇。第(3)题,由于海陆热力性质差异显著,亚欧大陆在冬、夏季节气压中心变化明显,夏季亚欧大陆被低压控制,冬季则被高压控制,使得东亚地区形成全球最典型的季风气候。

答案:(1)北半球冬季(南半球夏季)。北半球陆地出现高压中心,南半球陆地出现低压中心(或者赤道低气压带南移)。

(2)夏季随着太阳直射点北移,赤道低气压带北移至甲地附近,南半球的东南信风向北越过赤道后右偏为西南季风,从而与东北信风在此汇合。

(3)夏季亚欧大陆被低压控制,冬季则被高压控制。

[基础练]

热带辐合带是南北半球信风气流形成的辐合地带,其位置随季节而变化。下图为某区域热带辐合带的形成示意图。读图,完成1~2题。

1.图中①②两处的风向分别是( )

A.西南风、东南风 B.西北风、东南风

C.东北风、东南风 D.东南风、西北风

2.热带辐合带( )

A.影响的地区降水较多

B.位置移动的根本原因是气温变化

C.影响的地区气候温和

D.影响的地区降水稀少

读世界某区域某月近地面盛行风示意图,回答3~4 题。

3.该月份最可能是( )

A.1月 B.5月

C.7月 D.8月

4.甲、乙、丙、丁四地中,气压最高的是( )

A.甲地 B.乙地

C.丙地 D.丁地

下图为局部气压带、风带分布示意图。读图,回答5~6 题。

5.图中甲、乙所代表的气压带或风带( )

①属于低纬度环流圈 ②位于北半球 ③属于中纬度环流圈 ④位于南半球

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

6.图示季节,北京地区最可能出现的现象是( )

A.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

B.天街小雨润如酥,草色遥看近却无

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红

D.千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷

读世界季风明显地区地理分布图,图中箭头显示了一些地区地面季风风向,完成7~8题。

7.1月,图中A地盛行( )

A.东南季风 B.西南季风

C.东北季风 D.西北季风

8.关于B地季风的说法,正确的是( )

A.夏季风性质暖热、干燥

B.冬季风的形成主要与气压带、风带季节移动有关

C.夏季风来得迟、退得早,易产生洪涝灾害

D.冬季风势力弱于夏季风

9.读部分地区海平面气压分布图,回答下列问题。

(1)当图中海平面气压分布形式出现时,判断北半球的季节,并从亚欧大陆气压分布的角度说明理由。

(2)说明该季节南亚盛行风的风向及成因。

[提升练]

如图为某半球某月海平面等压线分布示意图。读图,回答1~2题。

1.图示季节,下列说法正确的是( )

A.甲处洋流为逆时针

B.丙处气压中心势力最强

C.乙处正值高温多雨

D.丁处主导风向为偏南风

2.关于图中丁、戊两地季风的说法,正确的是( )

A.丁地冬季风的成因主要与气压带、风带的季节移动有关

B.戊地夏季风的成因主要与海陆热力性质差异有关

C.丁地夏季风来得早、退得迟,易产生洪涝灾害

D.戊地冬季风势力强于夏季风,丁地夏季风势力强于冬季风

烧芭原指焚烧芭蕉树,属于印度尼西亚传统农耕方式,现今指农民焚烧森林,以利清出空地用于耕作。下图为某日该区域近地面风场图。读图,完成3~4题。

3.该图表示的月份最可能是( )

A.1月 B.3月

C.6月 D.11月

4.影响农民烧芭时机选择的主要因素是( )

A.风力 B.气温

C.地形 D.降水

下图示意南大西洋1月、7月大浪频率分布。据此完成5~6题。

5.图示海域大浪频率分布的特征主要表现为( )

①纬度越高,大浪频率越高

②南部海域1月较7月发生大浪的频率低

③南半球夏季比冬季大浪频率高

④南部海域大浪频率东部高于西部

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

6.10°S~30°S大西洋海域大浪频率低,主要影响因素是( )

A.太阳辐射 B.海陆轮廓

C.大气环流 D.海水性质

7.读全球某月海平面等压线(单位:百帕)分布图,回答下列问题。

(1)指出图中表示的季节并说明理由。

(2)某月份干燥的东北风与潮湿的西南风相汇于甲地,试从气压带、风带季节性移动的角度分析其形成过程。

(3)简述亚欧大陆气压中心的季节变化特征。

解析:1.C 2.A 第1题,读图可知,①②两处位于近地面的信风带内,所以①处风向为东北风,②处风向为东南风。第2题,热带辐合带在垂直方向上盛行上升气流,其影响的地区降水较多。热带辐合带位置移动的根本原因是太阳直射点的南北移动。

解析:3.A 4.A 第3题,由经纬度位置判断,甲地位于亚欧大陆的蒙古—西伯利亚一带,此时气流向外辐散,形成了高气压中心;乙地位于太平洋,此时气流辐合,形成了低气压中心。由此可判断,此时北半球陆地气温低,海洋气温高,应为北半球的冬季,可能为1月。第4题,结合上题分析,此时为北半球冬季,甲地位于亚洲高压附近,乙地位于阿留申低压附近,丙地和丁地位于赤道低气压带附近,因此气压最高的应为甲地。

解析:5.B 6.D 第5题,根据图中纬度越往南数值越大可知,图示气压带、风带位于南半球,甲、乙所代表的气压带或风带分别为副热带高气压带、盛行西风带,甲、乙位于30°S~60°S,属于中纬度环流圈,则①②错,③④正确。据此分析本题选B。第6题,图示季节,气压带、风带南移,则此时为北半球的冬季,南半球的夏季,此时,北京地区最可能出现冬日风光。“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”为秋景;“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”为春景;“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”为夏日景色;“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”为冬日景色。据此分析本题选D。

解析:7.D 8.D 第7题,读图分析,A地位于亚欧大陆东部,为温带季风气候。1月,受海陆热力性质差异影响,亚欧大陆形成亚洲高压,风从陆地吹向海洋,形成西北季风,其性质寒冷干燥。第8题,据图可知,B地位于南亚。南亚距离冬季风源地远,加之北部高大山脉的阻挡,冬季风势力较弱,而南亚距离夏季风源地近,且夏季亚欧大陆形成印度低压,加强了夏季风势力,因此冬季风势力弱于夏季风,D正确;影响南亚的夏季风来源于印度洋,性质温暖湿润,A错误;南亚的冬季风受来自亚洲高压的偏北风影响,主要由海陆热力性质差异而形成,B错误;南亚地区夏季风来得迟、退得早,会导致雨季短、雨季降水少,易产生干旱灾害,C错误。

9.解析:第(1)题,读图可知,该季节副热带地区陆地为低气压,海洋为高气压,说明陆地气温高。北半球为夏季,陆地升温快,垂直方向气流上升,近地面形成低气压;海洋气温低,形成高气压。第(2)题,南亚为热带季风气候,夏季为西南风,冬季为东北风。气压带、风带随直射点的移动而移动,夏季直射点北移,南半球的东南信风带北移,北半球受地转偏向力的影响,向右偏转,偏为西南风。

答案:(1)夏季。 图中亚洲副热带地区形成低气压中心(印度低压), 北太平洋形成高气压中心,说明此时北半球同纬度地区陆地气温比海洋高,因此判断该图为北半球夏季。

2.西南风。 夏季,赤道低气压带北移到北半球,南半球东南信风越过赤道,在地转偏向力的作用下,向右偏转而形成。

解析:1.D 2.C 第1题,从图中海陆分布分析,该图为北极俯视图,亚欧大陆形成低压,所以图示季节为夏季。甲处洋流为北印度洋洋流,夏季受西南季风影响,洋流呈顺时针,A错误。 丙处为北极附近,夏季气温较冬季高,气流下沉弱,极地高压中心势力最弱,B错误。 乙处为地中海沿岸,夏季正值高温少雨,C错误。丁处为我国华北地区,属于温带季风气候区,夏季盛行东南风,主导风向为偏南风,D正确。第2题,图中丁地为温带季风气候区,戊地为东南亚热带季风气候区。丁地冬季风的成因主要是陆地降温快、气压高,海洋降温慢、气压低,与海陆热力性质差异有关,A错误。戊地夏季风成因主要与气压带、风带季节移动有关,B错误。丁地夏季风来得早、退得迟,雨季增长,易产生洪涝灾害,C正确。 戊地位于热带季风气候区,冬季盛行东北风,夏季盛行西南风,该地距冬季风源地较远,距夏季风源地较近,冬季风势力弱于夏季风,D错误。

解析:3.C 4.D 第3题,结合图中的经纬度位置和风向可看出,该月份南半球的东南信风越过赤道,向右偏转形成西南风,可判断出该月份为北半球夏季,最可能为6月,C正确。第4题,从图中可看出,该地位于赤道附近,终年高温多雨,不利于烧芭。由材料“农民焚烧森林,以利清出空地用于耕作”可知,农民烧芭为了获得耕地,因此应选择降水少的季节烧芭,影响因素是降水,D正确。

解析:5.D 6.C 第5题,据图中等值线的数值和分布可知,南纬50°附近大浪频率最高,①错误;根据等值线,南部海域1月较7月发生大浪的频率低,②正确;南半球夏季(1月)比冬季(7月)大浪频率低,③错误;南部海域大浪频率东部高于西部(如20以上数值),④正确。第6题,据图可知, 10°S~30°S大西洋海域大浪频率低,结合纬度位置可知,该海域主要受副热带高气压带影响,气流以下沉为主,所以风力小。

解析:第(1)题,根据图中等压线分布可知,图示北半球陆地出现高压中心,南半球陆地出现低压中心,赤道低气压带南移,据此可判断此时为北半球冬季(南半球夏季)。第(2)题,根据所学知识可知,气压带和风带随太阳直射点移动,其季节移动规律是夏季偏北,冬季偏南。读图可知,夏季随着太阳直射点北移,赤道低气压带北移至甲地附近,南半球的东南信风北移越过赤道右偏为西南季风,从而与东北信风在此交汇。第(3)题,由于海陆热力性质差异显著,亚欧大陆在冬、夏季节气压中心变化明显,夏季亚欧大陆被低压控制,冬季则被高压控制,使得东亚地区形成全球最典型的季风气候。

答案:(1)北半球冬季(南半球夏季)。北半球陆地出现高压中心,南半球陆地出现低压中心(或者赤道低气压带南移)。

(2)夏季随着太阳直射点北移,赤道低气压带北移至甲地附近,南半球的东南信风向北越过赤道后右偏为西南季风,从而与东北信风在此汇合。

(3)夏季亚欧大陆被低压控制,冬季则被高压控制。