高中美术人教版(2019)美术鉴赏第8课 传统工艺美术之陶瓷 课件 (104张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中美术人教版(2019)美术鉴赏第8课 传统工艺美术之陶瓷 课件 (104张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-09-21 20:16:12 | ||

图片预览

文档简介

(共104张PPT)

中国传统工艺美术—陶瓷

2.5.1 陶瓷

传统工艺美术·陶瓷

传统陶瓷

传统陶瓷是以陶土、高岭土等原料经过烧制而成的材料,主要含硅酸盐与硅铝酸盐。陶瓷的耐碱性强于玻璃,但是高温条件下也可被碱性物质腐蚀,因此在实验室中严禁使用陶瓷坩埚熔融、、等固体。

陶瓷与玻璃不同,烧成硬化后难以重塑,因此陶瓷器的成型往往在烧制之前。如想回收利用废弃的陶瓷器,则需要对其进行粉碎,之后按一定比例掺入原料,进行新器具的制作。

传统工艺美术·陶瓷

传统陶瓷

陶瓷器可根据其演进阶段分为土器、陶器、炻器与瓷器,其主要区别如下:

土器 陶器 炻器 瓷器

原料 泥土 陶土 陶土 高岭土

烧制温度 700~900℃ 950~1165℃ 1140~1280℃ 1280~1400℃

表面色彩 无釉 无釉或粗釉 上釉 上釉

内部结构 粗松、多孔 多孔 致密 致密透明

吸水率 ~ <15% <6% <1%

敲击声 短粗 短粗 粗而韵长 清脆

传统工艺美术·陶瓷

陶瓷器的制作过程

陶瓷器的制作过程一般包含以下步骤:

练泥:从矿区采取瓷石,粉碎后加水,经过淘洗除去杂质,而后制成泥料。

成形:将泥团摔掷在辘轳车的转盘中心,随手法的屈伸收放拉制出坯体的大致模样,而后使用刀等工具进行精修,并雕刻花纹。

上釉:在成形的坯体表面加上均匀一致、厚薄适当的釉面。

烧制:在专用的炉中进行陶瓷的烧制。

彩绘:烧制成形后,在陶瓷器的釉面上进行彩绘,而后进行火焰烧炼。

传统工艺美术·陶瓷

2.5.2 陶器与瓷器的起源

—先秦时期

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

最早的陶器出土于江西仙人洞,放射性碳素的检测结果显示,这一器皿的制造时间为距今两万年的旧石器时代晚期。

中国的新石器时代遗址有七八千处,大多分布在黄河、长江中下游地区,东南沿海与东北地区也有分布。在许多遗址的考古发现中,陶器与陶片占出土物总量的80%。

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

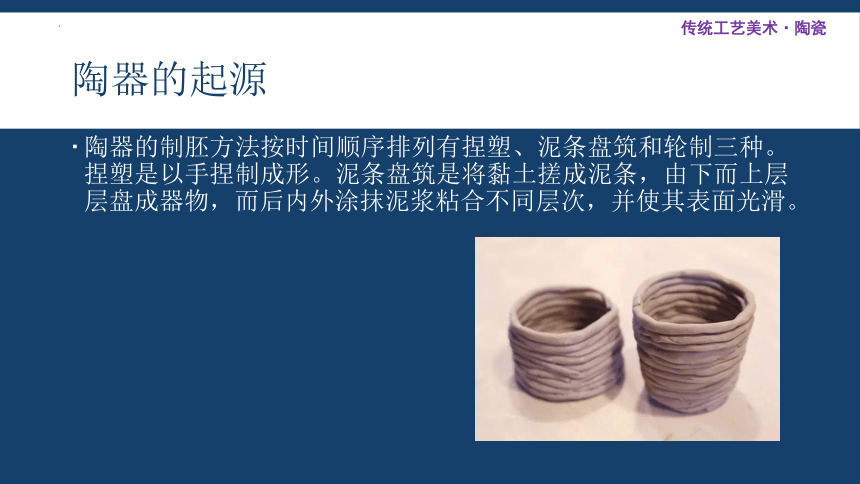

陶器的制胚方法按时间顺序排列有捏塑、泥条盘筑和轮制三种。捏塑是以手捏制成形。泥条盘筑是将黏土搓成泥条,由下而上层层盘成器物,而后内外涂抹泥浆粘合不同层次,并使其表面光滑。

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

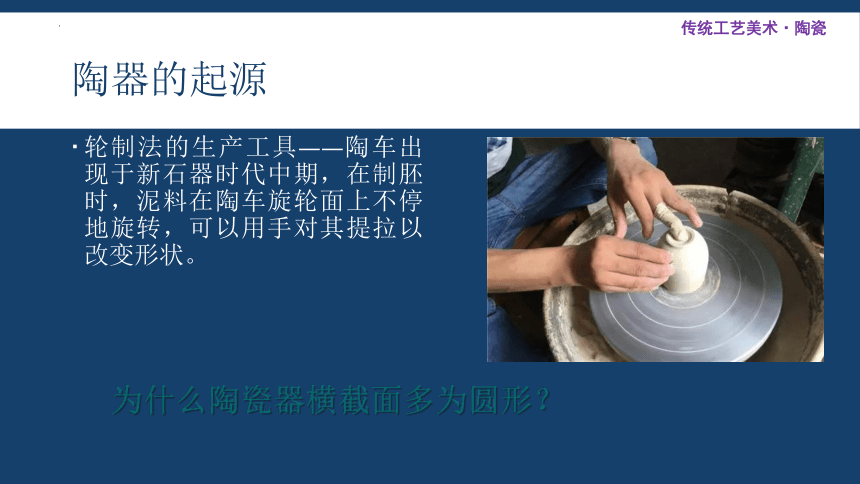

轮制法的生产工具——陶车出现于新石器时代中期,在制胚时,泥料在陶车旋轮面上不停地旋转,可以用手对其提拉以改变形状。

为什么陶瓷器横截面多为圆形?

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

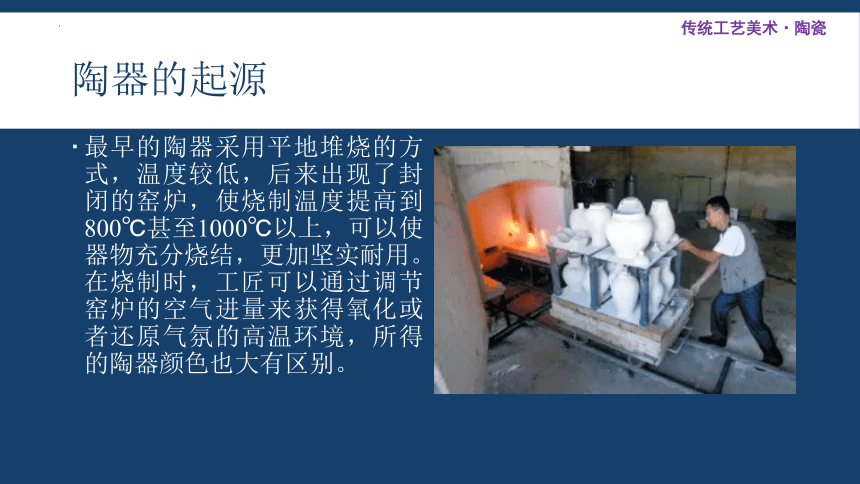

最早的陶器采用平地堆烧的方式,温度较低,后来出现了封闭的窑炉,使烧制温度提高到800℃甚至1000℃以上,可以使器物充分烧结,更加坚实耐用。在烧制时,工匠可以通过调节窑炉的空气进量来获得氧化或者还原气氛的高温环境,所得的陶器颜色也大有区别。

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

彩陶即在胚体上以矿物质颜料绘制图案,而后烧结得到的陶器,多为泥质红陶。与先烧制再绘画图案的彩绘陶不同,彩陶的图案不易褪去。

黄河流域是中国彩陶最发达的地区,在距今7000-8000年的大地湾文化与裴李岗文化遗址中发现了中国最古老的彩陶。

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

仰韶文化,是指黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,其持续时间大约在公元前5000年至前3000年。因1921年首次在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现,故按照考古惯例,将此文化称之为仰韶文化。

仰韶文化的陶器主要为砂质或泥质红陶,器形含钵、盆、盂等,成形方法多为捏塑与泥条盘筑,其中部分陶器经过了慢轮的休整。

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

半坡类型的彩陶绘图用色一般为黑色,且图案以宽带、三角、折纹等几何纹样为主,结构单纯、整齐。

陶器 网纹彩陶船形壶

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

半坡类型的彩陶之上经常出现鱼纹,有一种观点认为半坡人将鱼视为其祖先,并进行图腾崇拜。

陶器 鱼纹彩陶盆

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

陶器 人面鱼纹彩陶盆

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

庙底沟类型的陶器纹样较为别致,包括花瓣、钩叶、条、涡、圆点、方格。

陶器 涡纹曲腹彩陶盆

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

大地湾出土的一件陶器将雕塑与彩绘结合起来,造型较为别致。

陶器 彩陶人头器口瓶

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

马家窑文化,1923年首先发现于甘肃省临洮县的马家窑村,故名马家窑文化。它是仰韶文化庙底沟类型向西发展的一种地方类型,持续时间大致为公元前3300年-前2050年。

陶器 同心圆圈波纹彩陶盆

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

马家窑类型的彩陶外表光滑,线条直曲相间,对比明显,带有人物纹样的作品很少,但十分别致。

陶器 旋纹彩陶壶

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

陶器 舞蹈人纹彩陶盆

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

半山类型的彩陶中,双耳罐与长颈壶较为常见,且大量运用之前作品中少见的红色彩绘。

陶器 菱格网格纹双耳罐

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

陶器 葫芦形网纹彩长颈壶

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

马厂类型的彩陶绘制图样以纯黑色或黑红兼用为主,且常见内填细小几何纹样的四大圈造型。

陶器 四大圈纹彩陶壶

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会黑陶

黑陶一般在强还原气氛的窑炉内烧制而成,且烧成温度一般高于红陶与灰陶。多数黑陶为表里通黑,少数为灰陶与红陶外施加黑色陶衣所得的“黑皮陶”。在河姆渡遗址中,出土了写实“猪纹”黑陶。

陶器 猪纹黑陶钵

中国 河姆渡文化(公元前5000-前3300年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会白陶

白陶的原料为白色的黏土与高岭土,其中含铁量较低,因此陶器烧制完成后为白色。

陶器 白陶鬶

中国 龙山文化(公元前2500-前2000年)

传统工艺美术·陶瓷

夏代硬陶

进入夏代,东南地区出现了硬陶,其烧制温度约1150℃,制成品硬度明显高于一般的陶器,表面的纹样一般采用几何图案。硬陶的生产一直持续到秦汉时期。

陶器 印纹硬陶瓮

中国 西周(公元前1046-前771年)

传统工艺美术·陶瓷

商代原始瓷器

商代中期,出现了原始瓷器,其以粉碎后的瓷石制胚,并在1200℃下烧制而成。因技术不成熟,原始瓷器上的釉不均匀,且容易剥落,但比起陶器,其吸水性明显降低,容易清洗,实用性增强。

瓷器 原始瓷大口尊

中国 商代(公元前约1600-前1046年)

传统工艺美术·陶瓷

春秋战国时期陶瓷

春秋战国时期的陶瓷比起西周时期进步不大,这一时期的陶瓷器外形往往模仿青铜器,加以彩绘十分美观。

陶器 彩绘陶壶

中国 战国(公元前475-前221年)

传统工艺美术·陶瓷

2.5.3 陶器繁荣与瓷器普及

—秦汉与魏晋南北朝时期

传统工艺美术·陶瓷

西汉陶器

西汉时期,陶器仍占据主要地位。灰陶日用器皿质地坚实,表面打磨光滑,且许多陶器造型与青铜器类似。汉武帝时期,低温铅釉陶开始在北方流行,其釉层较厚,烧结温度约800 ℃,颜色以绿色为主,大多用于殉葬。

瓷器 狩猎纹绿釉陶壶

中国 汉(公元前202-220年)

传统工艺美术·陶瓷

东汉瓷器

虽然自商朝起,我国便开始用瓷石打碎制胚生产原始瓷器,但烧结温度较低,内部玻化不完全,器具性能与后代的瓷器仍有一定差距。真正的瓷器出现在东汉时期,其烧制温度可达1300 ℃,致密坚实,敲击声清脆。东汉的瓷器主要产区在今浙江省上虞曹娥江流域,这一带的陶瓷窑场被称为“越窑”。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 越窑青瓷锺

中国 东汉(公元25-220年)

东汉瓷器

若瓷器釉料中铁的氧化物含量超过5%,烧制完成后便会呈现黑色,即“黑瓷”。若瓷器釉料中铁的氧化物含量为3%左右,烧制完成后便会呈现青色,即“青瓷”,但因釉料的配制与烧结气氛的控制不太成熟,其釉色深浅不一,可能发黄、发黑。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 越窑青瓷长颈瓶

中国 东汉(公元25-220年)

魏晋南北朝瓷器

魏晋南北朝时期,瓷器生产普及,质量提高,这一趋势在南方地区体现的尤其明显。早在汉代兴起的越窑在这一时期成为了南方诸多瓷窑的典范。这一时期起,瓷器的用途开始多样化,餐饮器、存贮器、盥洗器、文具、明器等种类应有尽有,全面取代漆器,成为了主流日用器具。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 黑瓷盘口壶

中国 东晋(公元317-420年)

用途是什么?

魏晋南北朝瓷器

胚料中含铁量高会使瓷器颜色变深,影响观瞻。而瓷土经过反复陶器,可以得到含铁量特别低的“化妆土”,将其施加到配料表面,可以覆盖深色、遮挡粗糙,可用较低品质的原料制得外形美观的青瓷。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青瓷薰炉

中国 西晋(公元266-316年)

魏晋南北朝瓷器

这一时期,瓷器的器型常模仿动物,若器物功能对外观造成了限制,工匠便在局部刻画造型。

传统工艺美术·陶瓷

1瓷器 青瓷熊尊

中国 西晋(公元266-316年)

2瓷器 青瓷兔形水盂

中国 西晋(公元266-316年)

3瓷器 青瓷鸟形杯

中国 西晋(公元266-316年)

魏晋南北朝瓷器

从西晋起始,经过东晋进入南北朝时期,瓷器的造型从浑圆饱满逐渐转变为清秀修长,充满灵动之气。

传统工艺美术·陶瓷

1瓷器 青瓷鸡首壶

中国 东晋(公元317-420年)

2瓷器 青瓷鸡首壶

中国 南朝(公元420-589年)

魏晋南北朝瓷器

瓷器表面常要进行纹理装饰,刻划是最简单的装饰方法,常用于创造几何纹、植物纹。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青瓷刻莲瓣纹单柄壶

中国 东晋(公元317-420年)

魏晋南北朝瓷器

早期青铜器表面的文字可分为两种,凸起则称“阳文”,凹陷则称“阴文”。贴花瓷器即先以阴文印模制作阳文花纹,而后贴附到器物表面,得到凸起的纹样。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青瓷贴花唾壶

中国 东晋(公元317-420年)

魏晋南北朝瓷器

北方的瓷器制作技术从南方传入,产品以青瓷、黑瓷为主,兼有新品种白瓷。白瓷的原料中含铁量不超过1%,制造比青瓷要困难得多,但由于北方少数民族信仰着萨满教,崇尚象征良、善的白色,这一社会因素促使白瓷在不成熟的技术之上迅速发展起来,体现了社会因素对技术发展的促进。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 白瓷四系罐

中国 北朝(公元386-581年)

2.5.4 瓷器的高速发展

—隋唐时期

传统工艺美术·陶瓷

隋唐陶瓷

隋唐时期,瓷器制造有很大的成就,瓷窑众多,竞争激烈。瓷土处理、化妆土的应用、封窑烧制技术均较为成熟,釉下绘画的出现引起了后代瓷器装饰的根本转变。这一阶段的陶瓷产品以青瓷、白瓷、彩绘瓷和三彩釉陶为主。

传统工艺美术·陶瓷

隋唐白瓷

河北内丘一带的邢窑是隋唐时期出产白瓷的著名瓷窑,其产品分粗白瓷与细白瓷两种。粗白瓷是以化妆土覆盖胚表,通常上釉不满。而生产细白瓷的瓷土经过处理,其胎色洁白、釉质细腻而透明,烧制后非常美观。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 邢窑白瓷穿带壶

中国 唐(公元618-907年)

隋唐白瓷

陆羽著《茶经》中记载邢窑白瓷“类银”、“类雪”,光净洁素。我国现存最早的薄胎瓷便是由邢窑生产的,其最薄处的厚度仅有0.7毫米,内部完全玻化,可以通过光线,考古专家推测其可能为献给隋炀帝的贡品。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 邢窑白釉罐

中国 唐(公元618-907年)

隋唐白瓷

白瓷的生产主要集中在北方地区。除邢窑外,巩义窑(河南)与定窑(河北)也有精美的白瓷出产。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 定窑五尖瓣白瓷盘

中国 唐(公元618-907年)

隋唐青瓷

隋唐时期,青瓷仍然以越窑出产的最为著名。唐代中期之前,青瓷器型变化较少,釉色青黄且容易剥落,在北方地区的地位难与白瓷相比。随着生产技术的发展,越窑在晚唐时期开始繁荣。《茶经》中对越窑青瓷有“类冰”、“类玉”的赞许。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 越窑五瓣葵口秘色瓷盘

中国 唐(公元618-907年)

隋唐青瓷

北方地区出产的青瓷不如南方,但因与西域、波斯文化交流频繁,部分作品带有一定的异域风情。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 贴花青釉凤首龙柄壶

中国 唐(公元618-907年)

隋唐彩绘瓷

长沙窑出产的器具一般是当地居民日用,烧制温度大体介于1150 ℃与1200 ℃之间,属于炻器,即陶与瓷的过渡产品,其釉面容易剥落,多数颜色青中带黄,值得一提的是,其常带有文字或者绘画装饰,艺术性极强 。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 长沙窑彩绘婴戏纹执壶

中国 唐(公元618-907年)

隋唐彩绘瓷

青花瓷为白底蓝花的瓷器,其蓝色花纹常用矿物染料氧化钴进行绘制。巩义窑出产的青花瓷纹样受到了波斯的影响,其钴料也来自西方。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 巩义窑花卉纹青花瓷盘

中国 唐(公元618-907年)

唐代三彩釉陶

唐代起,一种低温铅釉陶投入生产,其以白色瓷土为原料,采用二次烧结制作,即先以1150 ℃烧制内胎,上釉后在此在900 ℃下烧制用来固定黄、绿、白三色为主的图案,因而得名“唐代三彩釉陶”(简称“唐三彩”)。

传统工艺美术·陶瓷

陶器 三彩龙柄壶

中国 唐(公元618-907年)

唐代三彩釉陶

唐三彩盛行于唐高宗到唐玄宗统治时期,一般用于墓穴陪葬。这一时期中外文化交流频繁,唐三彩的造型明显受到了西域文化的影响,造型出现了骆驼、胡人俑等。

传统工艺美术·陶瓷

陶器 三彩骆驼载乐俑

中国 唐(公元618-907年)

2.5.5 瓷器的黄金时代

—两宋时期

传统工艺美术·陶瓷

两宋瓷器

两宋瓷窑分布很广,且时人十分喜欢瓷器,如今留存的瓷器远多于唐代。除了购买、定做外,政府通过“二八抽分制”将大量的民间瓷器搜刮入宫。这一时期出名的瓷窑有汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑,合称“五大名窑”。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 定窑白釉莲纹龙首净瓶

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

汝窑位于河南宝丰清凉寺,出产多为刻花、印花青瓷。汝窑青瓷的釉面有细碎的开片(瓷釉的裂纹),其本为烧制时胎与釉的收缩率不同而产生的缺陷,但因其纹理特殊,成为了人为装饰。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 汝窑青瓷碗

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

官窑起初位于北宋首都汴梁,南宋建立后又在首都临安重建,生产的器型除日用器外,还有陈设器与祭器。宋人好古风,部分官窑瓷器使用了青铜器风格的外形。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 官窑青瓷贯耳瓶

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

哥窑位于浙江龙泉,其记载于嘉靖四十五年刊刻的《七修类稿续稿》,书称“哥窑与龙泉窑皆出处州龙泉县;南宋时有章生一、生二弟兄各主一窑,生一所陶者为哥窑,以名故也,章生二所陶者为龙泉,以地名也。其色皆青,浓淡不一;其足皆铁色,亦浓淡不一。旧闻紫足,今少见焉,惟土脉细,釉色纯粹者最贵;哥窑则多断纹,号曰百极碎”。

传统工艺美术·陶瓷

两宋瓷器

哥窑所产瓷器以“冰裂纹”著称,其纹片如冰破裂,裂片层叠,有立体感。遗憾的是,南宋灭亡后,冰裂纹制作工艺失传。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 哥窑冰裂纹双系壶

中国 南宋(公元1127-1276年)

两宋瓷器

钧窑位于河南禹州,产品有印花青瓷、白地黑花瓷、窑变釉器等。除常见的钴蓝色外,钧窑瓷器通过添加氧化铜来呈现紫红色,显得雍容华贵。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 钧窑玫瑰紫釉海棠式花盆

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

定窑所产瓷器与唐代大体一致,即乳白釉瓷。其与宫廷、官府联系较多,其器型甚至对高丽的瓷器产生了影响。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 定窑印花博古图白瓷盘

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

除五大名窑外,磁州窑系、耀州窑等也有一定规模。

传统工艺美术·陶瓷

1瓷器 登封窑白釉珍珠地划花双虎纹瓶

中国 北宋(公元960-1127年)

2瓷器 耀州窑青釉刻花倒灌壶

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

景德镇窑原称饶州窑,宋真宗景德元年(1004年),因镇产青白瓷质地优良,遂以皇帝年号为名,称景德镇。景德镇的产品胎体细白轻薄,造型轻盈秀丽,釉色青中泛白,为瓷中上品。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 景德镇湖田窑青白釉划花瓷碗

中国 北宋(公元960-1127年)

少数民族政权陶瓷

辽所用的瓷器可分两类,一类通过边境贸易由宋朝输入,另一类由本地生产,重要的瓷窑包括上京窑(位于今内蒙古巴林左旗)、缸瓦窑(位于今内蒙古赤峰)、龙泉务窑(位于今北京门头沟)。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 刻花牡丹纹绿釉凤首瓶

中国 辽(公元907-1125年)

少数民族政权陶瓷

辽所产陶瓷有一突出特点,即便携式器具产量较大,这与契丹民族早期的游牧生活有关。在辽的统治中期,随着契丹与中原地区原有居民的融合,瓷器中陈设性的器具明显增多,显示了人们生活方式的转变。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 刻花牡丹纹白釉皮囊壶

中国 辽(公元907-1125年)

少数民族政权陶瓷

辽代禁用金银器随葬,因此衰落的三彩釉陶又一次兴盛起来。辽三彩以缸瓦窑的产品最佳,釉色除黄、绿、白外还有赭色的运用,图案艳丽,造型考究。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 牡丹纹三彩海棠式长盘

中国 辽(公元907-1125年)

少数民族政权陶瓷

西夏政权的统治中心位于兴庆府(今宁夏银川),瓷器多粗朴豪放,与宋代的审美不同。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 灵武窑剔花花卉纹扁壶

中国 西夏(公元1038-1227年)

少数民族政权陶瓷

金灭亡辽与北宋后,将二者留存的瓷窑加以利用,生产带有自己风格的瓷器。重要的瓷窑有定窑、耀州窑、钧窑等。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 磁州窑铁锈花纹牡丹纹瓶

中国 金(公元1115-1234年)

少数民族政权陶瓷

北宋已有的红绿彩在金代得以发展,其彩色绘画与两次烧成法开了后世釉上彩绘瓷的先河。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 红绿彩牡丹纹碗

中国 金(公元1115-1234年)

2.5.6 青花瓷的兴盛

—元代

传统工艺美术·陶瓷

元代瓷器

瓷器沉重而质脆,在搬运过程中容易损坏,且造价便宜,与蒙古贵族的审美不相匹配,因此元代贵族对瓷器的喜爱程度较其他时期逊色不少。瓷窑中以浮梁磁局最为著名。

进入元代,景德镇所在的饶州改称浮梁州。公元1278年,在浮梁州设立了浮梁磁局。元代后期,官府开始派人监督瓷器烧制,因此又称为“御土窑”。

传统工艺美术·陶瓷

浮梁磁局—青花瓷

元代瓷器最大的进步就是青花瓷的成熟。青花瓷指氧化钴为呈色剂,在胚料上绘画图案,罩釉后烧制而成的瓷器,常见的有白地蓝花与蓝地白花两种。

传说中,蒙古族的祖先为蓝色的狼与白色的鹿,因此元代统治者便极度崇尚蓝色与白色。在元代,青花瓷一改唐朝以来发展较慢、产出较少的特点,短时间内涌现出了大量成熟作品。

传统工艺美术·陶瓷

浮梁磁局—青花瓷

蒙古族饮食方式较为豪放,青花瓷以大盘、大碗居多。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花角端鸾凤纹盘

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青花瓷

与辽、金等游牧民族建立的政权相同,元代瓷器也有明显的便携化特征。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花双龙纹四系扁壶

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青花瓷

蒙古文化,数字7与丧葬有关,因此很少见到瓷器拥有7个层次的装饰花纹,而带有9个层次装饰花纹的瓷器很常见。元代青花瓷的装饰繁杂,分析其可能受到了伊斯兰工艺美术风格的影响

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花狮戏纹八棱玉壶春瓶

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青花瓷

社会上层持有的青花瓷体量巨大,其装饰除花鸟外还有传统人物与故事题材。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花萧何追韩信图梅瓶

中国 元(公元1271-1368年)

瓷器 青花花鸟纹八棱葫芦瓶

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—釉里红

釉里红的制作方法与青花瓷类似,只将呈色剂换为氧化铜即可。但是,铜元素对烧制温度与炉内气氛有严格的要求,稍有不慎就会发生颜色变化,因此釉里红瓷器数量极少。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 釉里红缠枝纹大罐

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—蓝釉瓷

如果将呈色剂掺入釉中均匀上色,就可以得到彩釉瓷器,其代表便是与青花瓷对应的蓝釉瓷。蓝釉瓷器型偏小,且通常以描金法进行装饰。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 描金折枝梅纹蓝釉杯

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青白瓷

元代景德镇的青白瓷烧制水平比起宋代有所下降,只产生了个别装饰繁复的高质量作品。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青白瓷观音像

中国 元(公元1271-1368年)

磁州窑系

磁州窑系在元代大量制作白地黑花瓷,其装饰花纹十分丰富,包括花卉、山水、鸟兽、人物故事等。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 白地黑花题书荷口瓶

中国 元(公元1271-1368年)

哥窑

元代的哥窑产品全力模仿宋代的官窑,其常见特点有灰黑胎、开片等,体现了汉人思念前朝的心理。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青釉兽耳炉

中国 元(公元1271-1368年)

元代的瓷器贸易

元代的瓷器贸易十分兴盛,大量的瓷器通过海运的方式被输往东南亚与中东地区。甚至出现了“来单订制”生产,随订单来到中国的还有生产青花瓷所用的“苏麻离青”钴料。

传统工艺美术·陶瓷

元代的瓷器贸易

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,是中国古代管理对外贸易的机关。其主要负责开具出海证明、搜检违禁货物以及收取税物,相当于现代的海关。在元代,长期设立的市舶司位于庆元(今浙江宁波)、泉州与广州。

传统工艺美术·陶瓷

元代的瓷器贸易

在元代,泉州曾以“东方第一大港”而著称于世。泉州作为当时海上丝绸之路的起点,是当时中国乃至全世界最大的港口,也是元代福建最大的城市,其人口规模超过了作为福建行政中心的福州。摩洛哥旅行家记载:“港内停有大船百余艘,小船无数”。

传统工艺美术·陶瓷

2.5.7 走向世界的中国瓷器

—明代

传统工艺美术·陶瓷

景德镇官窑

明朝建国的第二年,在景德镇建立了官窑,官窑拥有工匠数百名烧制瓷器以供宫廷日用、国家庆典、赏赐朝臣以及外销之用。在景德镇最兴盛之时,年产瓷器可达十万件以上。朝廷于1433年一次性下令烧制瓷器四十多万件,工程持续了数年。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花云凤纹高足杯

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇民间瓷窑

明前期,景德镇民间瓷窑还不太发达,官府对其瓷器烧制有严格的规定,除僭越的龙凤纹外,青花瓷与彩釉瓷均不允许制作。进入明中期,随着工商业的繁荣,民间制瓷业开始迅速发展,且与纺织业类似,出现了较大规模的工匠雇佣。

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—青花瓷

青花瓷内胎薄而细白,图案呈深蓝色,装饰采用瑞果、龙凤、海兽等,寓意吉祥。且瓷器自永乐年间开始书写年款,用于记录工艺品制造的朝代及年号,其由四字或六字组成,一般见于御制器物的底部。

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—青花瓷

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花海水龙纹扁壶

中国 明(公元1368-1644年)

瓷器 青花汀州白鹭纹蟋蟀罐

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—青花瓷

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花穿龙龙纹长颈瓶

中国 明(公元1368-1644年)

瓷器 青花八仙云鹤纹葫芦瓶

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—斗彩

斗彩指使用钴料在胚体上绘制出部分花纹或者花纹的轮廓,上釉烧制后,再以多种彩色颜料绘制图案并烧制固定。斗彩胎白釉润,装饰生动,且器型一般较小。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 斗彩子母鸡纹缸形杯

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—五彩

五彩除完全釉上彩绘瓷外,还有以釉下青花与釉上彩绘共同组成的青花五彩瓷。五彩与斗彩在工艺上类似,但除制作小型器具外,厚胎的大型器具也很有特色。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 五彩鱼藻纹罐

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—素三彩

素三彩指用有色釉料在无色的素瓷上绘制图案,而后低温烧制的彩瓷。因用色以黄、绿、紫为主,不用喜庆的红色,故称“素”三彩。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 素三彩海蟾纹洗

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—颜色釉

明代的国家祭器均使用颜色釉瓷,据《大明会典》卷二百零一载:“嘉靖九年,定四郊各陵瓷器:圜丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色,行江西饶州府如式烧解。”

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—颜色釉

甜白釉指瓷细釉润,釉白而又显半木光的瓷器,是明代官窑出产量最大的颜色釉品种。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 甜白釉爵

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—颜色釉

明代的红色釉烧制过程中,釉料内除氧化铜外还需要加入寒水石(主要成分为硫酸钙),因此所得瓷器釉色幽丽沉稳。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 红釉僧帽壶

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—颜色釉

以氧化铁呈色的黄色釉瓷是明代工匠的创造,其颜色明艳娇嫩,有“娇黄”的称呼。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 描金娇黄釉兽耳罐

中国 明(公元1368-1644年)

龙泉青瓷

处州龙泉窑在明前期作品质量较好,造型周正、颜色青翠。到明后期,龙泉窑走向衰落,其产品造型笨拙、颜色灰暗。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 刻花荔枝纹青瓷盘

中国 明(公元1368-1644年)

德化白瓷

福建德化出产白瓷、青花瓷与五彩瓷,其中以白瓷最为出名。德化白瓷以陈设器居多,日用器较少。白瓷雕塑通过精美的造型来传达人物神韵,其名声太大以至于赝品层出不穷。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 白瓷达摩立像

中国 明(公元1368-1644年)

宜兴紫砂茶壶

传统工艺美术·陶瓷

陶器 紫砂提梁壶

中国 明(公元1368-1644年)

紫砂茶壶是一种细陶器,其原料紫砂出产于江苏宜兴,其含铁量高、可塑性强,制作出的茶壶耐热性好、导热慢、不易发霉,且泡制茶汤不失原味,茶壶越用越精美,成为茶爱好者的首选。

明代瓷器贸易

传统工艺美术·陶瓷

元末明初,日本封建诸侯割据.互相攻伐,在战争中失败了的封建领主,组织武士、商人、浪人到中国沿海地区进行武装走私和抢掠骚扰。为应对这一现象,明初实行了严厉的海禁政策,禁止中国人赴海外经商,也限制外国商人到中国进行贸易(进贡除外),瓷器贸易以民间走私为主。

明代瓷器贸易

传统工艺美术·陶瓷

永乐年间,虽有郑和下西洋的壮举,但是民间贸易仍然被严格限制。隆庆年间,朝廷调整政策,允许民间赴海外通商,史称隆庆开关。海禁解除后,瓷器贸易迅速发展起来,比较有名的出口瓷器有销往欧洲的克拉克瓷与销往日本的古染付。

瓷器 青花花卉纹盘

中国 明(公元1368-1644年)

瓷器 青花初夏睡起图盘

中国 明(公元1368-1644年)

2.5.8 艺术与技术的分裂

—清代前期

传统工艺美术·陶瓷

技术的巅峰

清代的瓷器制造技术已经达到了出神入化的级别,如果不计成本,在大量废品的基础上,清代的工匠可以制作出任何造型、任何装饰的作品。但是,清代瓷器过于炫耀技术,矫揉造作,艺术水平下降。到乾隆年间以后,国力衰落,官窑工艺水平也直线下滑,辉煌千年的中国制瓷业陷入尴尬的境地。

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—青花瓷

清代青花瓷装饰图案题材丰富,有植物花纹、山水景色、人物故事等,且呈色鲜亮,层次分明,浓淡错落,产品数量也很多。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花白梅纹观音尊

中国 清(公元1644-1911年)

瓷器 青花八吉祥纹扁瓶

中国 清(公元1644-1911年)

景德镇—五彩

清代五彩的颜色比明代丰富,黑彩与釉上蓝彩是新出现的彩料。釉上蓝彩的绘画效果优于青花,清代五彩瓷中的蓝色基本使用釉上蓝彩。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 五彩莲池纹凤尾尊

中国 清(公元1644-1911年)

景德镇—珐琅彩

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 珐琅彩罂粟花纹碗

中国 清(公元1644-1911年)

珐琅彩是用富含硼的珐琅料在瓷胎上绘图,而后入窑烘烤图案的瓷器。珐琅彩多为小型器具,且图案多为绘画匠人或宫廷画师所作,艺术气息很浓。

景德镇—粉彩

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 粉彩花鸟图扁瓶

中国 清(公元1644-1911年)

粉彩是受珐琅彩影响的釉上彩绘瓷,其烧制温度低于五彩,故前者又被称为硬彩,后者被称为软彩。粉彩用含铅、砷的“玻璃白”在一些装饰部位打底,以增加颜色的明暗对比。

景德镇—颜色釉

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 窑变釉弦纹瓶

中国 清(公元1644-1911年)

清代颜色釉使用更加广泛,且颜色的使用与身份等级相关联。后宫中皇太后、皇后使用里外黄釉器,皇贵妃用黄釉白里器,贵妃用黄地绿龙器,妃、嫔用蓝地黄龙器,贵人用绿地红龙器。

外销瓷器

传统工艺美术·陶瓷

清代前期,瓷器通过海路销往除南极洲之外的所有地区,甚至东南沿海地区有专门的外销瓷窑。虽然外国人对中国瓷器十分喜爱,但其文化背景毕竟与中国不同,因此外国经常寄来图纸甚至木质样品来定制符合当地使用需求与审美需求的瓷器。

1757年,乾隆下令关闭除广州以外的所有通商口岸,广州十三行这一机构垄断了中国所有的对外海洋贸易。

中国传统工艺美术—陶瓷

2.5.1 陶瓷

传统工艺美术·陶瓷

传统陶瓷

传统陶瓷是以陶土、高岭土等原料经过烧制而成的材料,主要含硅酸盐与硅铝酸盐。陶瓷的耐碱性强于玻璃,但是高温条件下也可被碱性物质腐蚀,因此在实验室中严禁使用陶瓷坩埚熔融、、等固体。

陶瓷与玻璃不同,烧成硬化后难以重塑,因此陶瓷器的成型往往在烧制之前。如想回收利用废弃的陶瓷器,则需要对其进行粉碎,之后按一定比例掺入原料,进行新器具的制作。

传统工艺美术·陶瓷

传统陶瓷

陶瓷器可根据其演进阶段分为土器、陶器、炻器与瓷器,其主要区别如下:

土器 陶器 炻器 瓷器

原料 泥土 陶土 陶土 高岭土

烧制温度 700~900℃ 950~1165℃ 1140~1280℃ 1280~1400℃

表面色彩 无釉 无釉或粗釉 上釉 上釉

内部结构 粗松、多孔 多孔 致密 致密透明

吸水率 ~ <15% <6% <1%

敲击声 短粗 短粗 粗而韵长 清脆

传统工艺美术·陶瓷

陶瓷器的制作过程

陶瓷器的制作过程一般包含以下步骤:

练泥:从矿区采取瓷石,粉碎后加水,经过淘洗除去杂质,而后制成泥料。

成形:将泥团摔掷在辘轳车的转盘中心,随手法的屈伸收放拉制出坯体的大致模样,而后使用刀等工具进行精修,并雕刻花纹。

上釉:在成形的坯体表面加上均匀一致、厚薄适当的釉面。

烧制:在专用的炉中进行陶瓷的烧制。

彩绘:烧制成形后,在陶瓷器的釉面上进行彩绘,而后进行火焰烧炼。

传统工艺美术·陶瓷

2.5.2 陶器与瓷器的起源

—先秦时期

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

最早的陶器出土于江西仙人洞,放射性碳素的检测结果显示,这一器皿的制造时间为距今两万年的旧石器时代晚期。

中国的新石器时代遗址有七八千处,大多分布在黄河、长江中下游地区,东南沿海与东北地区也有分布。在许多遗址的考古发现中,陶器与陶片占出土物总量的80%。

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

陶器的制胚方法按时间顺序排列有捏塑、泥条盘筑和轮制三种。捏塑是以手捏制成形。泥条盘筑是将黏土搓成泥条,由下而上层层盘成器物,而后内外涂抹泥浆粘合不同层次,并使其表面光滑。

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

轮制法的生产工具——陶车出现于新石器时代中期,在制胚时,泥料在陶车旋轮面上不停地旋转,可以用手对其提拉以改变形状。

为什么陶瓷器横截面多为圆形?

传统工艺美术·陶瓷

陶器的起源

最早的陶器采用平地堆烧的方式,温度较低,后来出现了封闭的窑炉,使烧制温度提高到800℃甚至1000℃以上,可以使器物充分烧结,更加坚实耐用。在烧制时,工匠可以通过调节窑炉的空气进量来获得氧化或者还原气氛的高温环境,所得的陶器颜色也大有区别。

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

彩陶即在胚体上以矿物质颜料绘制图案,而后烧结得到的陶器,多为泥质红陶。与先烧制再绘画图案的彩绘陶不同,彩陶的图案不易褪去。

黄河流域是中国彩陶最发达的地区,在距今7000-8000年的大地湾文化与裴李岗文化遗址中发现了中国最古老的彩陶。

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

仰韶文化,是指黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,其持续时间大约在公元前5000年至前3000年。因1921年首次在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现,故按照考古惯例,将此文化称之为仰韶文化。

仰韶文化的陶器主要为砂质或泥质红陶,器形含钵、盆、盂等,成形方法多为捏塑与泥条盘筑,其中部分陶器经过了慢轮的休整。

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

半坡类型的彩陶绘图用色一般为黑色,且图案以宽带、三角、折纹等几何纹样为主,结构单纯、整齐。

陶器 网纹彩陶船形壶

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

半坡类型的彩陶之上经常出现鱼纹,有一种观点认为半坡人将鱼视为其祖先,并进行图腾崇拜。

陶器 鱼纹彩陶盆

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

陶器 人面鱼纹彩陶盆

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

庙底沟类型的陶器纹样较为别致,包括花瓣、钩叶、条、涡、圆点、方格。

陶器 涡纹曲腹彩陶盆

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

大地湾出土的一件陶器将雕塑与彩绘结合起来,造型较为别致。

陶器 彩陶人头器口瓶

中国 仰韶文化(公元前5000-前3000年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

马家窑文化,1923年首先发现于甘肃省临洮县的马家窑村,故名马家窑文化。它是仰韶文化庙底沟类型向西发展的一种地方类型,持续时间大致为公元前3300年-前2050年。

陶器 同心圆圈波纹彩陶盆

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

马家窑类型的彩陶外表光滑,线条直曲相间,对比明显,带有人物纹样的作品很少,但十分别致。

陶器 旋纹彩陶壶

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

陶器 舞蹈人纹彩陶盆

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

半山类型的彩陶中,双耳罐与长颈壶较为常见,且大量运用之前作品中少见的红色彩绘。

陶器 菱格网格纹双耳罐

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

陶器 葫芦形网纹彩长颈壶

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会彩陶

马厂类型的彩陶绘制图样以纯黑色或黑红兼用为主,且常见内填细小几何纹样的四大圈造型。

陶器 四大圈纹彩陶壶

中国 马家窑文化(公元前3300-前2050年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会黑陶

黑陶一般在强还原气氛的窑炉内烧制而成,且烧成温度一般高于红陶与灰陶。多数黑陶为表里通黑,少数为灰陶与红陶外施加黑色陶衣所得的“黑皮陶”。在河姆渡遗址中,出土了写实“猪纹”黑陶。

陶器 猪纹黑陶钵

中国 河姆渡文化(公元前5000-前3300年)

传统工艺美术·陶瓷

原始社会白陶

白陶的原料为白色的黏土与高岭土,其中含铁量较低,因此陶器烧制完成后为白色。

陶器 白陶鬶

中国 龙山文化(公元前2500-前2000年)

传统工艺美术·陶瓷

夏代硬陶

进入夏代,东南地区出现了硬陶,其烧制温度约1150℃,制成品硬度明显高于一般的陶器,表面的纹样一般采用几何图案。硬陶的生产一直持续到秦汉时期。

陶器 印纹硬陶瓮

中国 西周(公元前1046-前771年)

传统工艺美术·陶瓷

商代原始瓷器

商代中期,出现了原始瓷器,其以粉碎后的瓷石制胚,并在1200℃下烧制而成。因技术不成熟,原始瓷器上的釉不均匀,且容易剥落,但比起陶器,其吸水性明显降低,容易清洗,实用性增强。

瓷器 原始瓷大口尊

中国 商代(公元前约1600-前1046年)

传统工艺美术·陶瓷

春秋战国时期陶瓷

春秋战国时期的陶瓷比起西周时期进步不大,这一时期的陶瓷器外形往往模仿青铜器,加以彩绘十分美观。

陶器 彩绘陶壶

中国 战国(公元前475-前221年)

传统工艺美术·陶瓷

2.5.3 陶器繁荣与瓷器普及

—秦汉与魏晋南北朝时期

传统工艺美术·陶瓷

西汉陶器

西汉时期,陶器仍占据主要地位。灰陶日用器皿质地坚实,表面打磨光滑,且许多陶器造型与青铜器类似。汉武帝时期,低温铅釉陶开始在北方流行,其釉层较厚,烧结温度约800 ℃,颜色以绿色为主,大多用于殉葬。

瓷器 狩猎纹绿釉陶壶

中国 汉(公元前202-220年)

传统工艺美术·陶瓷

东汉瓷器

虽然自商朝起,我国便开始用瓷石打碎制胚生产原始瓷器,但烧结温度较低,内部玻化不完全,器具性能与后代的瓷器仍有一定差距。真正的瓷器出现在东汉时期,其烧制温度可达1300 ℃,致密坚实,敲击声清脆。东汉的瓷器主要产区在今浙江省上虞曹娥江流域,这一带的陶瓷窑场被称为“越窑”。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 越窑青瓷锺

中国 东汉(公元25-220年)

东汉瓷器

若瓷器釉料中铁的氧化物含量超过5%,烧制完成后便会呈现黑色,即“黑瓷”。若瓷器釉料中铁的氧化物含量为3%左右,烧制完成后便会呈现青色,即“青瓷”,但因釉料的配制与烧结气氛的控制不太成熟,其釉色深浅不一,可能发黄、发黑。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 越窑青瓷长颈瓶

中国 东汉(公元25-220年)

魏晋南北朝瓷器

魏晋南北朝时期,瓷器生产普及,质量提高,这一趋势在南方地区体现的尤其明显。早在汉代兴起的越窑在这一时期成为了南方诸多瓷窑的典范。这一时期起,瓷器的用途开始多样化,餐饮器、存贮器、盥洗器、文具、明器等种类应有尽有,全面取代漆器,成为了主流日用器具。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 黑瓷盘口壶

中国 东晋(公元317-420年)

用途是什么?

魏晋南北朝瓷器

胚料中含铁量高会使瓷器颜色变深,影响观瞻。而瓷土经过反复陶器,可以得到含铁量特别低的“化妆土”,将其施加到配料表面,可以覆盖深色、遮挡粗糙,可用较低品质的原料制得外形美观的青瓷。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青瓷薰炉

中国 西晋(公元266-316年)

魏晋南北朝瓷器

这一时期,瓷器的器型常模仿动物,若器物功能对外观造成了限制,工匠便在局部刻画造型。

传统工艺美术·陶瓷

1瓷器 青瓷熊尊

中国 西晋(公元266-316年)

2瓷器 青瓷兔形水盂

中国 西晋(公元266-316年)

3瓷器 青瓷鸟形杯

中国 西晋(公元266-316年)

魏晋南北朝瓷器

从西晋起始,经过东晋进入南北朝时期,瓷器的造型从浑圆饱满逐渐转变为清秀修长,充满灵动之气。

传统工艺美术·陶瓷

1瓷器 青瓷鸡首壶

中国 东晋(公元317-420年)

2瓷器 青瓷鸡首壶

中国 南朝(公元420-589年)

魏晋南北朝瓷器

瓷器表面常要进行纹理装饰,刻划是最简单的装饰方法,常用于创造几何纹、植物纹。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青瓷刻莲瓣纹单柄壶

中国 东晋(公元317-420年)

魏晋南北朝瓷器

早期青铜器表面的文字可分为两种,凸起则称“阳文”,凹陷则称“阴文”。贴花瓷器即先以阴文印模制作阳文花纹,而后贴附到器物表面,得到凸起的纹样。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青瓷贴花唾壶

中国 东晋(公元317-420年)

魏晋南北朝瓷器

北方的瓷器制作技术从南方传入,产品以青瓷、黑瓷为主,兼有新品种白瓷。白瓷的原料中含铁量不超过1%,制造比青瓷要困难得多,但由于北方少数民族信仰着萨满教,崇尚象征良、善的白色,这一社会因素促使白瓷在不成熟的技术之上迅速发展起来,体现了社会因素对技术发展的促进。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 白瓷四系罐

中国 北朝(公元386-581年)

2.5.4 瓷器的高速发展

—隋唐时期

传统工艺美术·陶瓷

隋唐陶瓷

隋唐时期,瓷器制造有很大的成就,瓷窑众多,竞争激烈。瓷土处理、化妆土的应用、封窑烧制技术均较为成熟,釉下绘画的出现引起了后代瓷器装饰的根本转变。这一阶段的陶瓷产品以青瓷、白瓷、彩绘瓷和三彩釉陶为主。

传统工艺美术·陶瓷

隋唐白瓷

河北内丘一带的邢窑是隋唐时期出产白瓷的著名瓷窑,其产品分粗白瓷与细白瓷两种。粗白瓷是以化妆土覆盖胚表,通常上釉不满。而生产细白瓷的瓷土经过处理,其胎色洁白、釉质细腻而透明,烧制后非常美观。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 邢窑白瓷穿带壶

中国 唐(公元618-907年)

隋唐白瓷

陆羽著《茶经》中记载邢窑白瓷“类银”、“类雪”,光净洁素。我国现存最早的薄胎瓷便是由邢窑生产的,其最薄处的厚度仅有0.7毫米,内部完全玻化,可以通过光线,考古专家推测其可能为献给隋炀帝的贡品。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 邢窑白釉罐

中国 唐(公元618-907年)

隋唐白瓷

白瓷的生产主要集中在北方地区。除邢窑外,巩义窑(河南)与定窑(河北)也有精美的白瓷出产。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 定窑五尖瓣白瓷盘

中国 唐(公元618-907年)

隋唐青瓷

隋唐时期,青瓷仍然以越窑出产的最为著名。唐代中期之前,青瓷器型变化较少,釉色青黄且容易剥落,在北方地区的地位难与白瓷相比。随着生产技术的发展,越窑在晚唐时期开始繁荣。《茶经》中对越窑青瓷有“类冰”、“类玉”的赞许。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 越窑五瓣葵口秘色瓷盘

中国 唐(公元618-907年)

隋唐青瓷

北方地区出产的青瓷不如南方,但因与西域、波斯文化交流频繁,部分作品带有一定的异域风情。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 贴花青釉凤首龙柄壶

中国 唐(公元618-907年)

隋唐彩绘瓷

长沙窑出产的器具一般是当地居民日用,烧制温度大体介于1150 ℃与1200 ℃之间,属于炻器,即陶与瓷的过渡产品,其釉面容易剥落,多数颜色青中带黄,值得一提的是,其常带有文字或者绘画装饰,艺术性极强 。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 长沙窑彩绘婴戏纹执壶

中国 唐(公元618-907年)

隋唐彩绘瓷

青花瓷为白底蓝花的瓷器,其蓝色花纹常用矿物染料氧化钴进行绘制。巩义窑出产的青花瓷纹样受到了波斯的影响,其钴料也来自西方。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 巩义窑花卉纹青花瓷盘

中国 唐(公元618-907年)

唐代三彩釉陶

唐代起,一种低温铅釉陶投入生产,其以白色瓷土为原料,采用二次烧结制作,即先以1150 ℃烧制内胎,上釉后在此在900 ℃下烧制用来固定黄、绿、白三色为主的图案,因而得名“唐代三彩釉陶”(简称“唐三彩”)。

传统工艺美术·陶瓷

陶器 三彩龙柄壶

中国 唐(公元618-907年)

唐代三彩釉陶

唐三彩盛行于唐高宗到唐玄宗统治时期,一般用于墓穴陪葬。这一时期中外文化交流频繁,唐三彩的造型明显受到了西域文化的影响,造型出现了骆驼、胡人俑等。

传统工艺美术·陶瓷

陶器 三彩骆驼载乐俑

中国 唐(公元618-907年)

2.5.5 瓷器的黄金时代

—两宋时期

传统工艺美术·陶瓷

两宋瓷器

两宋瓷窑分布很广,且时人十分喜欢瓷器,如今留存的瓷器远多于唐代。除了购买、定做外,政府通过“二八抽分制”将大量的民间瓷器搜刮入宫。这一时期出名的瓷窑有汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑,合称“五大名窑”。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 定窑白釉莲纹龙首净瓶

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

汝窑位于河南宝丰清凉寺,出产多为刻花、印花青瓷。汝窑青瓷的釉面有细碎的开片(瓷釉的裂纹),其本为烧制时胎与釉的收缩率不同而产生的缺陷,但因其纹理特殊,成为了人为装饰。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 汝窑青瓷碗

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

官窑起初位于北宋首都汴梁,南宋建立后又在首都临安重建,生产的器型除日用器外,还有陈设器与祭器。宋人好古风,部分官窑瓷器使用了青铜器风格的外形。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 官窑青瓷贯耳瓶

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

哥窑位于浙江龙泉,其记载于嘉靖四十五年刊刻的《七修类稿续稿》,书称“哥窑与龙泉窑皆出处州龙泉县;南宋时有章生一、生二弟兄各主一窑,生一所陶者为哥窑,以名故也,章生二所陶者为龙泉,以地名也。其色皆青,浓淡不一;其足皆铁色,亦浓淡不一。旧闻紫足,今少见焉,惟土脉细,釉色纯粹者最贵;哥窑则多断纹,号曰百极碎”。

传统工艺美术·陶瓷

两宋瓷器

哥窑所产瓷器以“冰裂纹”著称,其纹片如冰破裂,裂片层叠,有立体感。遗憾的是,南宋灭亡后,冰裂纹制作工艺失传。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 哥窑冰裂纹双系壶

中国 南宋(公元1127-1276年)

两宋瓷器

钧窑位于河南禹州,产品有印花青瓷、白地黑花瓷、窑变釉器等。除常见的钴蓝色外,钧窑瓷器通过添加氧化铜来呈现紫红色,显得雍容华贵。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 钧窑玫瑰紫釉海棠式花盆

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

定窑所产瓷器与唐代大体一致,即乳白釉瓷。其与宫廷、官府联系较多,其器型甚至对高丽的瓷器产生了影响。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 定窑印花博古图白瓷盘

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

除五大名窑外,磁州窑系、耀州窑等也有一定规模。

传统工艺美术·陶瓷

1瓷器 登封窑白釉珍珠地划花双虎纹瓶

中国 北宋(公元960-1127年)

2瓷器 耀州窑青釉刻花倒灌壶

中国 北宋(公元960-1127年)

两宋瓷器

景德镇窑原称饶州窑,宋真宗景德元年(1004年),因镇产青白瓷质地优良,遂以皇帝年号为名,称景德镇。景德镇的产品胎体细白轻薄,造型轻盈秀丽,釉色青中泛白,为瓷中上品。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 景德镇湖田窑青白釉划花瓷碗

中国 北宋(公元960-1127年)

少数民族政权陶瓷

辽所用的瓷器可分两类,一类通过边境贸易由宋朝输入,另一类由本地生产,重要的瓷窑包括上京窑(位于今内蒙古巴林左旗)、缸瓦窑(位于今内蒙古赤峰)、龙泉务窑(位于今北京门头沟)。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 刻花牡丹纹绿釉凤首瓶

中国 辽(公元907-1125年)

少数民族政权陶瓷

辽所产陶瓷有一突出特点,即便携式器具产量较大,这与契丹民族早期的游牧生活有关。在辽的统治中期,随着契丹与中原地区原有居民的融合,瓷器中陈设性的器具明显增多,显示了人们生活方式的转变。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 刻花牡丹纹白釉皮囊壶

中国 辽(公元907-1125年)

少数民族政权陶瓷

辽代禁用金银器随葬,因此衰落的三彩釉陶又一次兴盛起来。辽三彩以缸瓦窑的产品最佳,釉色除黄、绿、白外还有赭色的运用,图案艳丽,造型考究。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 牡丹纹三彩海棠式长盘

中国 辽(公元907-1125年)

少数民族政权陶瓷

西夏政权的统治中心位于兴庆府(今宁夏银川),瓷器多粗朴豪放,与宋代的审美不同。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 灵武窑剔花花卉纹扁壶

中国 西夏(公元1038-1227年)

少数民族政权陶瓷

金灭亡辽与北宋后,将二者留存的瓷窑加以利用,生产带有自己风格的瓷器。重要的瓷窑有定窑、耀州窑、钧窑等。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 磁州窑铁锈花纹牡丹纹瓶

中国 金(公元1115-1234年)

少数民族政权陶瓷

北宋已有的红绿彩在金代得以发展,其彩色绘画与两次烧成法开了后世釉上彩绘瓷的先河。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 红绿彩牡丹纹碗

中国 金(公元1115-1234年)

2.5.6 青花瓷的兴盛

—元代

传统工艺美术·陶瓷

元代瓷器

瓷器沉重而质脆,在搬运过程中容易损坏,且造价便宜,与蒙古贵族的审美不相匹配,因此元代贵族对瓷器的喜爱程度较其他时期逊色不少。瓷窑中以浮梁磁局最为著名。

进入元代,景德镇所在的饶州改称浮梁州。公元1278年,在浮梁州设立了浮梁磁局。元代后期,官府开始派人监督瓷器烧制,因此又称为“御土窑”。

传统工艺美术·陶瓷

浮梁磁局—青花瓷

元代瓷器最大的进步就是青花瓷的成熟。青花瓷指氧化钴为呈色剂,在胚料上绘画图案,罩釉后烧制而成的瓷器,常见的有白地蓝花与蓝地白花两种。

传说中,蒙古族的祖先为蓝色的狼与白色的鹿,因此元代统治者便极度崇尚蓝色与白色。在元代,青花瓷一改唐朝以来发展较慢、产出较少的特点,短时间内涌现出了大量成熟作品。

传统工艺美术·陶瓷

浮梁磁局—青花瓷

蒙古族饮食方式较为豪放,青花瓷以大盘、大碗居多。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花角端鸾凤纹盘

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青花瓷

与辽、金等游牧民族建立的政权相同,元代瓷器也有明显的便携化特征。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花双龙纹四系扁壶

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青花瓷

蒙古文化,数字7与丧葬有关,因此很少见到瓷器拥有7个层次的装饰花纹,而带有9个层次装饰花纹的瓷器很常见。元代青花瓷的装饰繁杂,分析其可能受到了伊斯兰工艺美术风格的影响

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花狮戏纹八棱玉壶春瓶

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青花瓷

社会上层持有的青花瓷体量巨大,其装饰除花鸟外还有传统人物与故事题材。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花萧何追韩信图梅瓶

中国 元(公元1271-1368年)

瓷器 青花花鸟纹八棱葫芦瓶

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—釉里红

釉里红的制作方法与青花瓷类似,只将呈色剂换为氧化铜即可。但是,铜元素对烧制温度与炉内气氛有严格的要求,稍有不慎就会发生颜色变化,因此釉里红瓷器数量极少。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 釉里红缠枝纹大罐

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—蓝釉瓷

如果将呈色剂掺入釉中均匀上色,就可以得到彩釉瓷器,其代表便是与青花瓷对应的蓝釉瓷。蓝釉瓷器型偏小,且通常以描金法进行装饰。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 描金折枝梅纹蓝釉杯

中国 元(公元1271-1368年)

浮梁磁局—青白瓷

元代景德镇的青白瓷烧制水平比起宋代有所下降,只产生了个别装饰繁复的高质量作品。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青白瓷观音像

中国 元(公元1271-1368年)

磁州窑系

磁州窑系在元代大量制作白地黑花瓷,其装饰花纹十分丰富,包括花卉、山水、鸟兽、人物故事等。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 白地黑花题书荷口瓶

中国 元(公元1271-1368年)

哥窑

元代的哥窑产品全力模仿宋代的官窑,其常见特点有灰黑胎、开片等,体现了汉人思念前朝的心理。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青釉兽耳炉

中国 元(公元1271-1368年)

元代的瓷器贸易

元代的瓷器贸易十分兴盛,大量的瓷器通过海运的方式被输往东南亚与中东地区。甚至出现了“来单订制”生产,随订单来到中国的还有生产青花瓷所用的“苏麻离青”钴料。

传统工艺美术·陶瓷

元代的瓷器贸易

市舶司是中国在宋、元、及明初在各海港设立的管理海上对外贸易的官府,是中国古代管理对外贸易的机关。其主要负责开具出海证明、搜检违禁货物以及收取税物,相当于现代的海关。在元代,长期设立的市舶司位于庆元(今浙江宁波)、泉州与广州。

传统工艺美术·陶瓷

元代的瓷器贸易

在元代,泉州曾以“东方第一大港”而著称于世。泉州作为当时海上丝绸之路的起点,是当时中国乃至全世界最大的港口,也是元代福建最大的城市,其人口规模超过了作为福建行政中心的福州。摩洛哥旅行家记载:“港内停有大船百余艘,小船无数”。

传统工艺美术·陶瓷

2.5.7 走向世界的中国瓷器

—明代

传统工艺美术·陶瓷

景德镇官窑

明朝建国的第二年,在景德镇建立了官窑,官窑拥有工匠数百名烧制瓷器以供宫廷日用、国家庆典、赏赐朝臣以及外销之用。在景德镇最兴盛之时,年产瓷器可达十万件以上。朝廷于1433年一次性下令烧制瓷器四十多万件,工程持续了数年。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花云凤纹高足杯

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇民间瓷窑

明前期,景德镇民间瓷窑还不太发达,官府对其瓷器烧制有严格的规定,除僭越的龙凤纹外,青花瓷与彩釉瓷均不允许制作。进入明中期,随着工商业的繁荣,民间制瓷业开始迅速发展,且与纺织业类似,出现了较大规模的工匠雇佣。

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—青花瓷

青花瓷内胎薄而细白,图案呈深蓝色,装饰采用瑞果、龙凤、海兽等,寓意吉祥。且瓷器自永乐年间开始书写年款,用于记录工艺品制造的朝代及年号,其由四字或六字组成,一般见于御制器物的底部。

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—青花瓷

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花海水龙纹扁壶

中国 明(公元1368-1644年)

瓷器 青花汀州白鹭纹蟋蟀罐

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—青花瓷

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花穿龙龙纹长颈瓶

中国 明(公元1368-1644年)

瓷器 青花八仙云鹤纹葫芦瓶

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—斗彩

斗彩指使用钴料在胚体上绘制出部分花纹或者花纹的轮廓,上釉烧制后,再以多种彩色颜料绘制图案并烧制固定。斗彩胎白釉润,装饰生动,且器型一般较小。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 斗彩子母鸡纹缸形杯

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—五彩

五彩除完全釉上彩绘瓷外,还有以釉下青花与釉上彩绘共同组成的青花五彩瓷。五彩与斗彩在工艺上类似,但除制作小型器具外,厚胎的大型器具也很有特色。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 五彩鱼藻纹罐

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—素三彩

素三彩指用有色釉料在无色的素瓷上绘制图案,而后低温烧制的彩瓷。因用色以黄、绿、紫为主,不用喜庆的红色,故称“素”三彩。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 素三彩海蟾纹洗

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—颜色釉

明代的国家祭器均使用颜色釉瓷,据《大明会典》卷二百零一载:“嘉靖九年,定四郊各陵瓷器:圜丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色,行江西饶州府如式烧解。”

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—颜色釉

甜白釉指瓷细釉润,釉白而又显半木光的瓷器,是明代官窑出产量最大的颜色釉品种。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 甜白釉爵

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—颜色釉

明代的红色釉烧制过程中,釉料内除氧化铜外还需要加入寒水石(主要成分为硫酸钙),因此所得瓷器釉色幽丽沉稳。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 红釉僧帽壶

中国 明(公元1368-1644年)

景德镇—颜色釉

以氧化铁呈色的黄色釉瓷是明代工匠的创造,其颜色明艳娇嫩,有“娇黄”的称呼。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 描金娇黄釉兽耳罐

中国 明(公元1368-1644年)

龙泉青瓷

处州龙泉窑在明前期作品质量较好,造型周正、颜色青翠。到明后期,龙泉窑走向衰落,其产品造型笨拙、颜色灰暗。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 刻花荔枝纹青瓷盘

中国 明(公元1368-1644年)

德化白瓷

福建德化出产白瓷、青花瓷与五彩瓷,其中以白瓷最为出名。德化白瓷以陈设器居多,日用器较少。白瓷雕塑通过精美的造型来传达人物神韵,其名声太大以至于赝品层出不穷。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 白瓷达摩立像

中国 明(公元1368-1644年)

宜兴紫砂茶壶

传统工艺美术·陶瓷

陶器 紫砂提梁壶

中国 明(公元1368-1644年)

紫砂茶壶是一种细陶器,其原料紫砂出产于江苏宜兴,其含铁量高、可塑性强,制作出的茶壶耐热性好、导热慢、不易发霉,且泡制茶汤不失原味,茶壶越用越精美,成为茶爱好者的首选。

明代瓷器贸易

传统工艺美术·陶瓷

元末明初,日本封建诸侯割据.互相攻伐,在战争中失败了的封建领主,组织武士、商人、浪人到中国沿海地区进行武装走私和抢掠骚扰。为应对这一现象,明初实行了严厉的海禁政策,禁止中国人赴海外经商,也限制外国商人到中国进行贸易(进贡除外),瓷器贸易以民间走私为主。

明代瓷器贸易

传统工艺美术·陶瓷

永乐年间,虽有郑和下西洋的壮举,但是民间贸易仍然被严格限制。隆庆年间,朝廷调整政策,允许民间赴海外通商,史称隆庆开关。海禁解除后,瓷器贸易迅速发展起来,比较有名的出口瓷器有销往欧洲的克拉克瓷与销往日本的古染付。

瓷器 青花花卉纹盘

中国 明(公元1368-1644年)

瓷器 青花初夏睡起图盘

中国 明(公元1368-1644年)

2.5.8 艺术与技术的分裂

—清代前期

传统工艺美术·陶瓷

技术的巅峰

清代的瓷器制造技术已经达到了出神入化的级别,如果不计成本,在大量废品的基础上,清代的工匠可以制作出任何造型、任何装饰的作品。但是,清代瓷器过于炫耀技术,矫揉造作,艺术水平下降。到乾隆年间以后,国力衰落,官窑工艺水平也直线下滑,辉煌千年的中国制瓷业陷入尴尬的境地。

传统工艺美术·陶瓷

景德镇—青花瓷

清代青花瓷装饰图案题材丰富,有植物花纹、山水景色、人物故事等,且呈色鲜亮,层次分明,浓淡错落,产品数量也很多。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 青花白梅纹观音尊

中国 清(公元1644-1911年)

瓷器 青花八吉祥纹扁瓶

中国 清(公元1644-1911年)

景德镇—五彩

清代五彩的颜色比明代丰富,黑彩与釉上蓝彩是新出现的彩料。釉上蓝彩的绘画效果优于青花,清代五彩瓷中的蓝色基本使用釉上蓝彩。

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 五彩莲池纹凤尾尊

中国 清(公元1644-1911年)

景德镇—珐琅彩

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 珐琅彩罂粟花纹碗

中国 清(公元1644-1911年)

珐琅彩是用富含硼的珐琅料在瓷胎上绘图,而后入窑烘烤图案的瓷器。珐琅彩多为小型器具,且图案多为绘画匠人或宫廷画师所作,艺术气息很浓。

景德镇—粉彩

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 粉彩花鸟图扁瓶

中国 清(公元1644-1911年)

粉彩是受珐琅彩影响的釉上彩绘瓷,其烧制温度低于五彩,故前者又被称为硬彩,后者被称为软彩。粉彩用含铅、砷的“玻璃白”在一些装饰部位打底,以增加颜色的明暗对比。

景德镇—颜色釉

传统工艺美术·陶瓷

瓷器 窑变釉弦纹瓶

中国 清(公元1644-1911年)

清代颜色釉使用更加广泛,且颜色的使用与身份等级相关联。后宫中皇太后、皇后使用里外黄釉器,皇贵妃用黄釉白里器,贵妃用黄地绿龙器,妃、嫔用蓝地黄龙器,贵人用绿地红龙器。

外销瓷器

传统工艺美术·陶瓷

清代前期,瓷器通过海路销往除南极洲之外的所有地区,甚至东南沿海地区有专门的外销瓷窑。虽然外国人对中国瓷器十分喜爱,但其文化背景毕竟与中国不同,因此外国经常寄来图纸甚至木质样品来定制符合当地使用需求与审美需求的瓷器。

1757年,乾隆下令关闭除广州以外的所有通商口岸,广州十三行这一机构垄断了中国所有的对外海洋贸易。

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术