第24课人民解放战争的胜利同步训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第24课人民解放战争的胜利同步训练(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 158.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-21 21:14:04 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册历史第24课人民解放战争的胜利同步训练

选择题

1. 人民解放军发动渡江战役的战略目标是( )

A.解放长江以南各省,转入战略反攻 B.解放南京,推翻国民党统治

C.歼灭国民党主力部队 D.粉碎敌人对陕甘解放区的进攻

2. 标志着国民党反动政权垮台的历史事件是( )

A.北平和平解放 B.三大战役的胜利 C.南京解放 D.中华人民共和国成立

3. 下列关于中国人民解放军取得胜利的主要原因,表述不正确的是( )

A.中共中央及时、果断的战略决策 B.人民群众的大力支持

C.人民解放军广大官兵的英勇善战 D.西方资本主义国家的支持

4. 日本不仅侵略中国,还发动太平洋战争,侵略了亚洲许多国家,中国的抗日战争也支援了亚洲其他国家的反侵略战争。这段话主要说明了( )

A.抗日战争是近代中国人民反侵略战争的第一次完全胜利

B.抗日战争洗雪了中国近百年的民族耻辱

C.中国人民为世界反法西斯战争作出了重要贡献

D.抗日战争是中华民族由衰败到振兴的转折点

5. 全面内战爆发时,国民党军队首先进攻的解放区是( )

A.中原解放区 B.陕甘宁解放区 C.山东解放区 D.东北解放区

6. 解放战争时期,下列哪个地方通过和平方式获得解放( )

A. 锦州 B. 徐州

C. 北平 D. 西藏

7. 4月23日的那一晚,整个南京城的人们恐怕都难以入眠,等待着这个城市的又一次历史交替,国民党的军队和警察都撤了……与上述情景相关的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役

C. 平津战役 D. 渡江战役

8. 时空观念是历史学科核心素养之一。下列解放战争时期的史实,按其发生时间的先后排序,正确的是( )

①淮海战役 ②转战陕北 ③解放南京 ④挺进大别山

A. ④①③② B. ②④①③

C. ①②③④ D. ④②③①

9. 人民解放军经历142天的连续作战,从277万人增加到358万人;国民党军从365万人下降到204万人,主力基本被消灭。取得以上战果的是( )

A. 转战陕北 B. 挺进大别山

C. 三大战役 D. 渡江战役

10. 1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。以下内容属于大纲规定的是( )

①减租减息政策 ②实行耕者有其田

③没收地主的土地 ④有田同耕,有饭同食

A. ①②③④ B. ①②④

C. ②③ D. ①④

11. 下列图表最能说明的问题是( )

民工 543万人

担架 30.5万副

大小车 88万辆

牲畜 76.7万头

船只 8500 只

筹粮 9.6亿斤

挑子 20.6万副

A.人民群众直接参加了淮海战役

B.人民群众用小车参加淮海战役

C.人民群众从人力、物力等方面积极支援前线

D.国民党害怕人民群众的小车

12. 1949年元旦,毛泽东发出“将革命进行到底”的伟大号召是为了( )

A.占领南京国民政府“总统府” B.歼灭国民党主力

C.推翻国民党反动派,解放全中国 D.粉碎国民党的军事“围剿”

13. 右图是一张粟裕、邓小平、刘伯承、陈毅、谭震林(由左至右)五人的合影,这张照片最有可能摄于( )

A.八路军发动百团大战时 B.抗日战争反攻时

C.刘邓大军千里挺进大别山时 D.解放军发动淮海战役时

14. 下列有关三大战役的评述,不正确的是( )

A.国民党军队的主力基本被消灭 B.解放了东北、华北全境

C.广大人民的支持是战争胜利的根本保证 D.攻占了南京

15. 中国共产党采取和平手段解放北平是因为( )

①和平、民主是大势所趋,也是民心所向 ②可避免不必要的伤亡,保障北平人民的生命和财产的安全③使古都的文物完好无损地保存下来 ④为其他战场的国民党将领倒戈率部转向人民一方,提供了良好的范例

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③④

16.1947年,中国共产党在解放区颁布《中国土地法大纲》,规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。这些措施的实施( )

A.标志着新民主主义革命的胜利

B.表明封建土地制度被彻底摧毁

C.使我国农村阶级关系得到改善

D.为解放战争的胜利提供了保障

17.1947年,中国共产党颁布《中国土地法大纲》推动解放区土改运动的发展。1948年,中共中央起草了《新解放区土地改革要点》,对新解放区的土改政策又作了许多明确的规定,解放区的土地改革运动有了深入的发展,到1948年下半年,解放区大约有1亿农民分得了土地。材料强调了( )

A.广大农民群众分得了土地

B.土地改革为解放战争提供了重要的物力保障

C.废除了封建剥削的土地制度

D.土地改革的发展得益于中国共产党的领导

18.1948年11月,在由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林五人组成的总前委指挥下,华东解放军和中原解放军在以徐州为中心的战场上发动了规模巨大的( )

辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

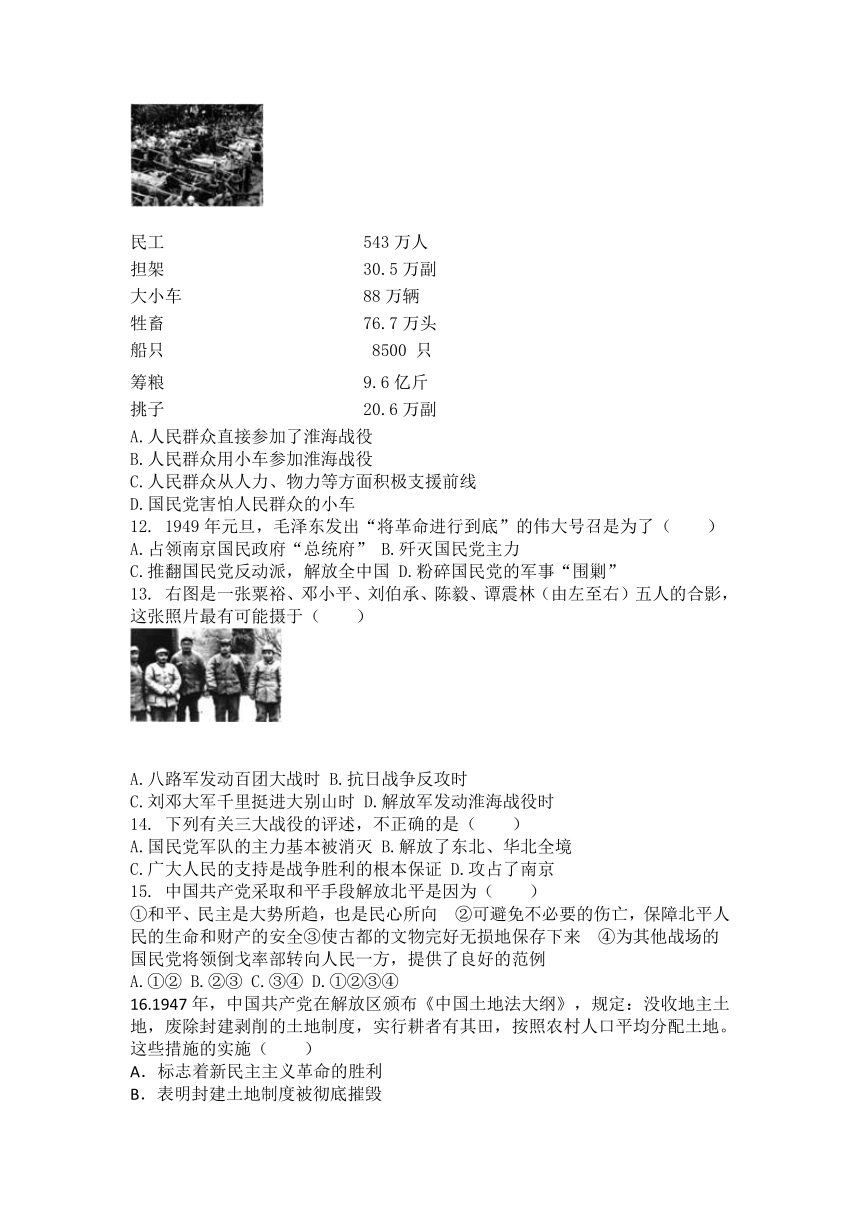

19.如图是解放战争时期国共两党兵力对比图。由图可知,三大战役( )

A.消灭了国民党的全部主力

B.大大加速了解放战争在全国的胜利

C.结束了国民党在大陆的统治

D.解放了长江中下游的广大地区

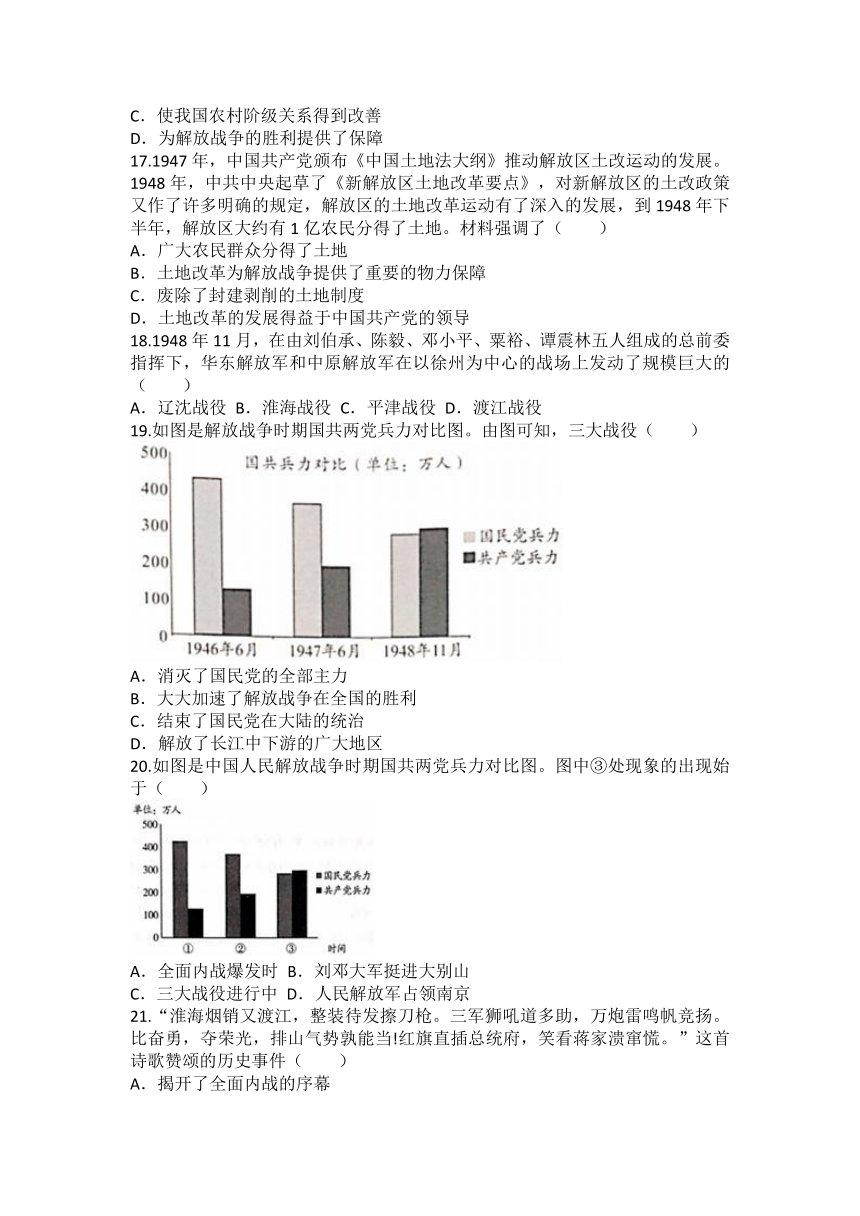

20.如图是中国人民解放战争时期国共两党兵力对比图。图中③处现象的出现始于( )

A.全面内战爆发时 B.刘邓大军挺进大别山

C.三大战役进行中 D.人民解放军占领南京

21.“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”这首诗歌赞颂的历史事件( )

A.揭开了全面内战的序幕

B.是解放战争由战略防御转向战略进攻的标志

C.标志着国民党政权垮台

D.解放了长江中下游以北的广大地区

22.一位美国史学家分析淮海战役的国民党军队时写到:“蒋介石愚蠢地决定在徐州平原而不是在淮河流域决战”;拒不把统帅权交给熟悉地形的干练将领,而是“亲自从南京指挥战场上直到师一级的战术行动”。作者旨在说明影响战争结局的因素是( )

A.战场的位置 B.军队的士气 C.决策者的作用 D.外部势力的介入

二、非选择题

23、阅读材料,完成下列要求

材料:共产党领导的土地改革,圆了农民祖祖辈辈渴求土地的梦。为了保卫已经获得的土地,农民是不惜一切代价的。因此,共产党领导的军队在兵源上从来没有遇到任何困难,人民解放军的每一个战士都骄傲地声称他是自愿参军的。蒋辖区则是另一番景象,国民党军队全靠“抓壮丁”补充兵源,人们常可以看到一长串新兵被用绳子拴在一起,像奴隶一样,被押到兵营。

——摘编自谭奇伦《从蒋介石等人的自白看国民党在大陆失败的原因》

(1)哪一历史事件标志着国民党反动统治宣告覆灭?

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

24、阅读下列材料,回答问题。

材料一 解放战争中山东、河南、江苏等地人民支援某一战役情况

民工 543万人

担架 30.5万副

大小车 88万辆

牲畜 76.7万头

船只 8 500只

筹粮 4.8亿千克

挑子 20.6万副

材料二 电影《大决战》共分3部,影片以史诗般宏伟的气魄艺术地再现了人民解放战争中三次决定性的战役。战役以人民解放军的伟大胜利和国民党的失败为结局,为中华人民共和国的成立奠定了基础,是人民革命战争史上的光辉篇章。创作者对双方统帅部门的战略方针、作战计划、战役指挥的记录忠实于历史事实,在细节描写、战争场面以及人物形象的塑造上进行适度的渲染、铺衬,因而使人物形象在巨大的、真实的历史背景下显得更加丰满、生动,具有较强的感染力。影片最大的成功之处在于,它表明决战的胜负并非单纯由军事指挥决定,而是一种历史的必然趋势。

(1)材料一与哪次战役有关?请写出这次战役的中心、人民解放军指挥员和参战部队。这次战役有什么影响?

(2)材料二中的电影《大决战》展现了解放战争期间哪三次重大战役的恢宏场面?三大战役胜利的重要意义是什么?

(3)根据材料一并结合所学知识,谈谈人民群众在解放战争中的作用。对此,你有何感想?

25、阅读材料,回答问题。

材料一

万急,延安

毛泽东先生勋鉴:

倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。

——蒋中正 八月十四日

(1)材料中的“陪都”是指哪座城市?这一材料反映了哪一重大历史事件?

(2)蒋介石为何电邀毛泽东到“陪都”?

材料二 我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他。

——毛泽东

材料三 解放战争开始时国共力量对比

项目 国民党 共产党

拥有军队 430万人 130万人

武器装备 接收大量日军的装备,得到美国大量武器 基本上是步枪

拥有人口 3亿多 1亿多

拥有地区 大城市、绝大部分铁路交通线 小城镇、乡村、偏远地区

(3)结合解放战争的史实,分析人民解放战争有哪些有利条件和不利条件。

材料四 淮海战役人民支前统计

民工 担架 大小车 牲畜 船只 筹粮 挑子

543万人 30.5 万副 88 万辆 76.7 万头 8 500 只 4.8 亿千克 20.6 万副

材料五 广大农民以“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”为口号,普遍掀起了参军参战和支援前线的热潮。整个解放战争期间,华北解放区有近百万农民参军,东北解放区有160万人参军。吉林蛟河一位杨老太太先后将她5个儿子中的4个送上前线。山东从1946年7月到1948年9月,就有580余万农民支援前线,冀中区有480余万农民支援前线。在淮海战役中,山东莒南农民在雨雪交加中,每天在15公里的运输线上来回5次,为第一线部队供应粮食。广大农民还积极参加民兵,对敌斗争。

(4)与淮海战役同属三大战略决战的战役还有哪些?这些战役取得哪些战果?

(5)阅读上述两则材料后,你有何感想?

26、料一 战役的失败使得中华民国政府丧失战略地位极为重要、资源丰富的东北地区以及大量精锐部队,士气遭到重挫。此战以后,中华民国国军与中国人民解放军的总兵力对比发生逆转。

——《维基百科》

材料二 在这个战役中,共产党调动了包括刘伯承部队在内的两个野战军及一些地方部队,并组成总前委统一领导。而邓小平正是这个总前委的书记,也就是实际负责人。

——伊文思《邓小平传》

材料三 林彪的八十万大军从东北的战事中腾出手来,与中共华北军团一起,在1948年12月形成了钳形合击态势对付平津。

——徐中约《中国近代史》

材料四 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

(1)依据材料一及所学知识,这是哪个战役?这个战役的结果如何?

(2)依据材料二及所学知识,邓小平负责的是哪个战役?

(3)依据材料三及所学知识,这是指哪个战役?这个战役中,什么地方获得和平解放?

(4)依据材料四及所学知识,人民解放军占领南京是哪个战役的成果?这个战役的意义是什么?

27、材料一:1946年11月,蒋介石攻占张家口并单方面宣布召开“国民大会”,和谈大门被关死。中共中央下定决心以战争手段来解决中国的问题,毛泽东在党内指示中第一次以“人民解放

战争”代替之前的“自卫战争”

材料二:解放战争时期敌我力量对比变化情况(见下表)

1946年7月 1947年7月 1948年7月 1949年2月 1949年12月

人民解放军 130万 190万 280万 358万 470万

国民党军队 430万 380万 365万 204万

材料三:天津解放后,孤守北平的国民党傅怍义的35军共25万人已完全陷于绝境。为了保护这座驰名世界的文化古城免遭战争破坏,中共中央和中央军委力争以和平方式解放北平在90万人民解放军兵临城下的震慑下,在北平地下党的耐心工作和北平许多开明人士的敦促下,国民党华北“剿总”总司令傅作义率领35军起义,接受了解放军提出的和平条件,随后,国民党35军军部并入解放军第49军。

(1)据材料一,指出解放战争中中国共产党依靠的力量。

(2)据材料二中表格信息,指出解放战争时期敌我力量对比变化的趋势。试据材料和所学知识探究其成因。(提示:需答对4个成因。)

答案

1-5BCDCA 6-10CDBCC 11-15CCDDD 16-20DDBBC 21-22CC

23、(1)1949年人民解放军解放南京,标志着国民党反动统治宣告覆灭。

(2)解放战争迅速取得胜利,是与人民群众对解放战争的全力支持和拥护分不开的。土地改革使农民分到了土地,为保卫已经获得的土地,广大人民群众踊跃参军支前,人民群众的支援是人民解放军打胜仗,夺取解放战争胜利的可靠保证,也验证了得民心者得天下的谚语。

24、(1)淮海战役。

徐州;刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等;中原野战军和华东野战军。

解放了长江中下游以北的广大地区。

(2)辽沈战役、淮海战役、平津战役。

三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(3)解放战争迅速取得胜利与人民群众的全力支持分不开,人民群众的支持是解放战争胜利的重要保证。得道多助,失道寡助。(言之有理即可)

25、(1)重庆。重庆谈判。

(2)一方面是想为发动内战争取时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(3)人民解放战争的有利条件:有中国共产党的正确领导,有全国人民的拥护和大力支持。不利条件:中国共产党军队人数少;武器装备落后;拥有的只是小城镇、乡村、偏远地区。国民党军队人数多;武器装备先进;占有大城市、绝大部分铁路交通线,有美国支持。

(4)辽沈战役、平津战役。辽沈战役:歼灭国民党军47万余人,解放了东北全境;淮海战役:歼灭国民党军55万余人,解放了长江中下游以北的广大地区。平津战役:歼灭和改编国民党军52万余人,使华北全境基本解放。

(5)得道多助,失道寡助;得民心者得天下,失民心者失天下。

26、( 1)战役:辽沈战役。

结果:解放了东北全境,人民解放军对国民党军第一次取得了数量上的优势。

(2)战役:淮海战役

(3)战役:平津战役。地方:北平。

(4)战役:渡江战役。意义:结束了国民党在大陆的统治。

27、(1)人民。

(2)趋势:初期敌我力量悬殊但解放军在很短的时间迅速反超。

原因:国民党军队起义;三大战役等战役的胜利:解放军战略战术高超灵活:中国共产党的正确领导;解放区土改羸得农民的支持,踊跃参军等。

选择题

1. 人民解放军发动渡江战役的战略目标是( )

A.解放长江以南各省,转入战略反攻 B.解放南京,推翻国民党统治

C.歼灭国民党主力部队 D.粉碎敌人对陕甘解放区的进攻

2. 标志着国民党反动政权垮台的历史事件是( )

A.北平和平解放 B.三大战役的胜利 C.南京解放 D.中华人民共和国成立

3. 下列关于中国人民解放军取得胜利的主要原因,表述不正确的是( )

A.中共中央及时、果断的战略决策 B.人民群众的大力支持

C.人民解放军广大官兵的英勇善战 D.西方资本主义国家的支持

4. 日本不仅侵略中国,还发动太平洋战争,侵略了亚洲许多国家,中国的抗日战争也支援了亚洲其他国家的反侵略战争。这段话主要说明了( )

A.抗日战争是近代中国人民反侵略战争的第一次完全胜利

B.抗日战争洗雪了中国近百年的民族耻辱

C.中国人民为世界反法西斯战争作出了重要贡献

D.抗日战争是中华民族由衰败到振兴的转折点

5. 全面内战爆发时,国民党军队首先进攻的解放区是( )

A.中原解放区 B.陕甘宁解放区 C.山东解放区 D.东北解放区

6. 解放战争时期,下列哪个地方通过和平方式获得解放( )

A. 锦州 B. 徐州

C. 北平 D. 西藏

7. 4月23日的那一晚,整个南京城的人们恐怕都难以入眠,等待着这个城市的又一次历史交替,国民党的军队和警察都撤了……与上述情景相关的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役

C. 平津战役 D. 渡江战役

8. 时空观念是历史学科核心素养之一。下列解放战争时期的史实,按其发生时间的先后排序,正确的是( )

①淮海战役 ②转战陕北 ③解放南京 ④挺进大别山

A. ④①③② B. ②④①③

C. ①②③④ D. ④②③①

9. 人民解放军经历142天的连续作战,从277万人增加到358万人;国民党军从365万人下降到204万人,主力基本被消灭。取得以上战果的是( )

A. 转战陕北 B. 挺进大别山

C. 三大战役 D. 渡江战役

10. 1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。以下内容属于大纲规定的是( )

①减租减息政策 ②实行耕者有其田

③没收地主的土地 ④有田同耕,有饭同食

A. ①②③④ B. ①②④

C. ②③ D. ①④

11. 下列图表最能说明的问题是( )

民工 543万人

担架 30.5万副

大小车 88万辆

牲畜 76.7万头

船只 8500 只

筹粮 9.6亿斤

挑子 20.6万副

A.人民群众直接参加了淮海战役

B.人民群众用小车参加淮海战役

C.人民群众从人力、物力等方面积极支援前线

D.国民党害怕人民群众的小车

12. 1949年元旦,毛泽东发出“将革命进行到底”的伟大号召是为了( )

A.占领南京国民政府“总统府” B.歼灭国民党主力

C.推翻国民党反动派,解放全中国 D.粉碎国民党的军事“围剿”

13. 右图是一张粟裕、邓小平、刘伯承、陈毅、谭震林(由左至右)五人的合影,这张照片最有可能摄于( )

A.八路军发动百团大战时 B.抗日战争反攻时

C.刘邓大军千里挺进大别山时 D.解放军发动淮海战役时

14. 下列有关三大战役的评述,不正确的是( )

A.国民党军队的主力基本被消灭 B.解放了东北、华北全境

C.广大人民的支持是战争胜利的根本保证 D.攻占了南京

15. 中国共产党采取和平手段解放北平是因为( )

①和平、民主是大势所趋,也是民心所向 ②可避免不必要的伤亡,保障北平人民的生命和财产的安全③使古都的文物完好无损地保存下来 ④为其他战场的国民党将领倒戈率部转向人民一方,提供了良好的范例

A.①② B.②③ C.③④ D.①②③④

16.1947年,中国共产党在解放区颁布《中国土地法大纲》,规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。这些措施的实施( )

A.标志着新民主主义革命的胜利

B.表明封建土地制度被彻底摧毁

C.使我国农村阶级关系得到改善

D.为解放战争的胜利提供了保障

17.1947年,中国共产党颁布《中国土地法大纲》推动解放区土改运动的发展。1948年,中共中央起草了《新解放区土地改革要点》,对新解放区的土改政策又作了许多明确的规定,解放区的土地改革运动有了深入的发展,到1948年下半年,解放区大约有1亿农民分得了土地。材料强调了( )

A.广大农民群众分得了土地

B.土地改革为解放战争提供了重要的物力保障

C.废除了封建剥削的土地制度

D.土地改革的发展得益于中国共产党的领导

18.1948年11月,在由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林五人组成的总前委指挥下,华东解放军和中原解放军在以徐州为中心的战场上发动了规模巨大的( )

辽沈战役 B.淮海战役 C.平津战役 D.渡江战役

19.如图是解放战争时期国共两党兵力对比图。由图可知,三大战役( )

A.消灭了国民党的全部主力

B.大大加速了解放战争在全国的胜利

C.结束了国民党在大陆的统治

D.解放了长江中下游的广大地区

20.如图是中国人民解放战争时期国共两党兵力对比图。图中③处现象的出现始于( )

A.全面内战爆发时 B.刘邓大军挺进大别山

C.三大战役进行中 D.人民解放军占领南京

21.“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”这首诗歌赞颂的历史事件( )

A.揭开了全面内战的序幕

B.是解放战争由战略防御转向战略进攻的标志

C.标志着国民党政权垮台

D.解放了长江中下游以北的广大地区

22.一位美国史学家分析淮海战役的国民党军队时写到:“蒋介石愚蠢地决定在徐州平原而不是在淮河流域决战”;拒不把统帅权交给熟悉地形的干练将领,而是“亲自从南京指挥战场上直到师一级的战术行动”。作者旨在说明影响战争结局的因素是( )

A.战场的位置 B.军队的士气 C.决策者的作用 D.外部势力的介入

二、非选择题

23、阅读材料,完成下列要求

材料:共产党领导的土地改革,圆了农民祖祖辈辈渴求土地的梦。为了保卫已经获得的土地,农民是不惜一切代价的。因此,共产党领导的军队在兵源上从来没有遇到任何困难,人民解放军的每一个战士都骄傲地声称他是自愿参军的。蒋辖区则是另一番景象,国民党军队全靠“抓壮丁”补充兵源,人们常可以看到一长串新兵被用绳子拴在一起,像奴隶一样,被押到兵营。

——摘编自谭奇伦《从蒋介石等人的自白看国民党在大陆失败的原因》

(1)哪一历史事件标志着国民党反动统治宣告覆灭?

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

24、阅读下列材料,回答问题。

材料一 解放战争中山东、河南、江苏等地人民支援某一战役情况

民工 543万人

担架 30.5万副

大小车 88万辆

牲畜 76.7万头

船只 8 500只

筹粮 4.8亿千克

挑子 20.6万副

材料二 电影《大决战》共分3部,影片以史诗般宏伟的气魄艺术地再现了人民解放战争中三次决定性的战役。战役以人民解放军的伟大胜利和国民党的失败为结局,为中华人民共和国的成立奠定了基础,是人民革命战争史上的光辉篇章。创作者对双方统帅部门的战略方针、作战计划、战役指挥的记录忠实于历史事实,在细节描写、战争场面以及人物形象的塑造上进行适度的渲染、铺衬,因而使人物形象在巨大的、真实的历史背景下显得更加丰满、生动,具有较强的感染力。影片最大的成功之处在于,它表明决战的胜负并非单纯由军事指挥决定,而是一种历史的必然趋势。

(1)材料一与哪次战役有关?请写出这次战役的中心、人民解放军指挥员和参战部队。这次战役有什么影响?

(2)材料二中的电影《大决战》展现了解放战争期间哪三次重大战役的恢宏场面?三大战役胜利的重要意义是什么?

(3)根据材料一并结合所学知识,谈谈人民群众在解放战争中的作用。对此,你有何感想?

25、阅读材料,回答问题。

材料一

万急,延安

毛泽东先生勋鉴:

倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。

——蒋中正 八月十四日

(1)材料中的“陪都”是指哪座城市?这一材料反映了哪一重大历史事件?

(2)蒋介石为何电邀毛泽东到“陪都”?

材料二 我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他。

——毛泽东

材料三 解放战争开始时国共力量对比

项目 国民党 共产党

拥有军队 430万人 130万人

武器装备 接收大量日军的装备,得到美国大量武器 基本上是步枪

拥有人口 3亿多 1亿多

拥有地区 大城市、绝大部分铁路交通线 小城镇、乡村、偏远地区

(3)结合解放战争的史实,分析人民解放战争有哪些有利条件和不利条件。

材料四 淮海战役人民支前统计

民工 担架 大小车 牲畜 船只 筹粮 挑子

543万人 30.5 万副 88 万辆 76.7 万头 8 500 只 4.8 亿千克 20.6 万副

材料五 广大农民以“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”为口号,普遍掀起了参军参战和支援前线的热潮。整个解放战争期间,华北解放区有近百万农民参军,东北解放区有160万人参军。吉林蛟河一位杨老太太先后将她5个儿子中的4个送上前线。山东从1946年7月到1948年9月,就有580余万农民支援前线,冀中区有480余万农民支援前线。在淮海战役中,山东莒南农民在雨雪交加中,每天在15公里的运输线上来回5次,为第一线部队供应粮食。广大农民还积极参加民兵,对敌斗争。

(4)与淮海战役同属三大战略决战的战役还有哪些?这些战役取得哪些战果?

(5)阅读上述两则材料后,你有何感想?

26、料一 战役的失败使得中华民国政府丧失战略地位极为重要、资源丰富的东北地区以及大量精锐部队,士气遭到重挫。此战以后,中华民国国军与中国人民解放军的总兵力对比发生逆转。

——《维基百科》

材料二 在这个战役中,共产党调动了包括刘伯承部队在内的两个野战军及一些地方部队,并组成总前委统一领导。而邓小平正是这个总前委的书记,也就是实际负责人。

——伊文思《邓小平传》

材料三 林彪的八十万大军从东北的战事中腾出手来,与中共华北军团一起,在1948年12月形成了钳形合击态势对付平津。

——徐中约《中国近代史》

材料四 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

(1)依据材料一及所学知识,这是哪个战役?这个战役的结果如何?

(2)依据材料二及所学知识,邓小平负责的是哪个战役?

(3)依据材料三及所学知识,这是指哪个战役?这个战役中,什么地方获得和平解放?

(4)依据材料四及所学知识,人民解放军占领南京是哪个战役的成果?这个战役的意义是什么?

27、材料一:1946年11月,蒋介石攻占张家口并单方面宣布召开“国民大会”,和谈大门被关死。中共中央下定决心以战争手段来解决中国的问题,毛泽东在党内指示中第一次以“人民解放

战争”代替之前的“自卫战争”

材料二:解放战争时期敌我力量对比变化情况(见下表)

1946年7月 1947年7月 1948年7月 1949年2月 1949年12月

人民解放军 130万 190万 280万 358万 470万

国民党军队 430万 380万 365万 204万

材料三:天津解放后,孤守北平的国民党傅怍义的35军共25万人已完全陷于绝境。为了保护这座驰名世界的文化古城免遭战争破坏,中共中央和中央军委力争以和平方式解放北平在90万人民解放军兵临城下的震慑下,在北平地下党的耐心工作和北平许多开明人士的敦促下,国民党华北“剿总”总司令傅作义率领35军起义,接受了解放军提出的和平条件,随后,国民党35军军部并入解放军第49军。

(1)据材料一,指出解放战争中中国共产党依靠的力量。

(2)据材料二中表格信息,指出解放战争时期敌我力量对比变化的趋势。试据材料和所学知识探究其成因。(提示:需答对4个成因。)

答案

1-5BCDCA 6-10CDBCC 11-15CCDDD 16-20DDBBC 21-22CC

23、(1)1949年人民解放军解放南京,标志着国民党反动统治宣告覆灭。

(2)解放战争迅速取得胜利,是与人民群众对解放战争的全力支持和拥护分不开的。土地改革使农民分到了土地,为保卫已经获得的土地,广大人民群众踊跃参军支前,人民群众的支援是人民解放军打胜仗,夺取解放战争胜利的可靠保证,也验证了得民心者得天下的谚语。

24、(1)淮海战役。

徐州;刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等;中原野战军和华东野战军。

解放了长江中下游以北的广大地区。

(2)辽沈战役、淮海战役、平津战役。

三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(3)解放战争迅速取得胜利与人民群众的全力支持分不开,人民群众的支持是解放战争胜利的重要保证。得道多助,失道寡助。(言之有理即可)

25、(1)重庆。重庆谈判。

(2)一方面是想为发动内战争取时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(3)人民解放战争的有利条件:有中国共产党的正确领导,有全国人民的拥护和大力支持。不利条件:中国共产党军队人数少;武器装备落后;拥有的只是小城镇、乡村、偏远地区。国民党军队人数多;武器装备先进;占有大城市、绝大部分铁路交通线,有美国支持。

(4)辽沈战役、平津战役。辽沈战役:歼灭国民党军47万余人,解放了东北全境;淮海战役:歼灭国民党军55万余人,解放了长江中下游以北的广大地区。平津战役:歼灭和改编国民党军52万余人,使华北全境基本解放。

(5)得道多助,失道寡助;得民心者得天下,失民心者失天下。

26、( 1)战役:辽沈战役。

结果:解放了东北全境,人民解放军对国民党军第一次取得了数量上的优势。

(2)战役:淮海战役

(3)战役:平津战役。地方:北平。

(4)战役:渡江战役。意义:结束了国民党在大陆的统治。

27、(1)人民。

(2)趋势:初期敌我力量悬殊但解放军在很短的时间迅速反超。

原因:国民党军队起义;三大战役等战役的胜利:解放军战略战术高超灵活:中国共产党的正确领导;解放区土改羸得农民的支持,踊跃参军等。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹