第15课 故乡 课件部编版九年级语文 上册(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 故乡 课件部编版九年级语文 上册(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-21 22:40:46 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

故乡,让离家的游子多了一个永远也做不完的梦;故乡,在游子的记忆里沉淀出了无限的美丽与思索。今天,就让我们一起走进鲁迅的文学世界,感受《故乡》的魅力。

第14课

故 乡

鲁迅

学习目标

1.识记作者的相关文学常识,了解本文的写作背景,理清小说的叙事线索和基本情节。(重点)

2.把握小说中的人物形象,学习文中运用对比、议论来突出小说主题的写法,掌握自然环境描写的作用。(重点)

3.了解旧社会农民痛苦的根源,珍惜今天的幸福生活。(难点)

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基者。1918年5月,首次以“鲁迅”作笔名,发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

鲁迅的著作以小说、杂文为主,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,文学论著《中国小说史略》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》等18部。毛主席评价他是中国文化革命的主将,也被称为“民族魂”。

辛亥革命后,封建王朝的专制政权被推翻,但代之而起

的是地主阶级军阀官僚的统治。帝国主义不但控制了中国的

财政和经济命脉,而且操纵着中国的政治和军事力量。中国

的广大人民,特别是农民,在此双重压迫下,过着饥寒日益

贫困、毫无政治权利的生活。作者于1919年冬天回故乡期间,

耳闻目睹了中国南方农村疮痍累累的残酷现实,加之在这个

风雨飘摇的社会中求索了三十余年的生活体验,于是写出了

这篇悲凉沉郁而又不失希望的小说。

背景资料

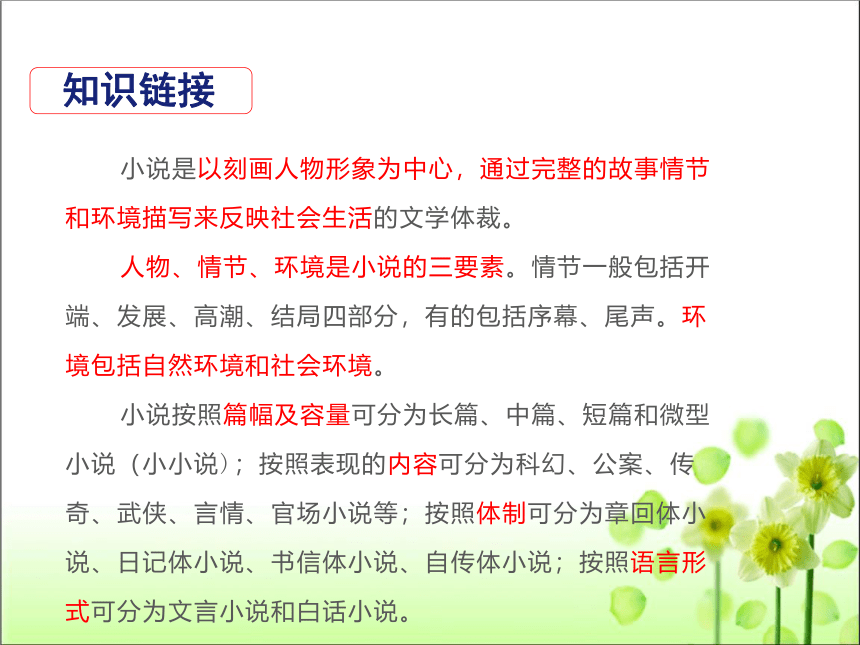

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节

和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开

端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环

境包括自然环境和社会环境。

小说按照篇幅及容量可分为长篇、中篇、短篇和微型

小说(小小说);按照表现的内容可分为科幻、公案、传

奇、武侠、言情、官场小说等;按照体制可分为章回体小

说、日记体小说、书信体小说、自传体小说;按照语言形

式可分为文言小说和白话小说。

知识链接

小说文体

小说——以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写来反映社会生活。

小说分类:

长篇

中篇

短篇

按篇幅长短

(小小说)

小说三要素:

人物、故事情节、环境

小说刻画人物形象的方法:

外貌描写、语言描写 、动作描写等

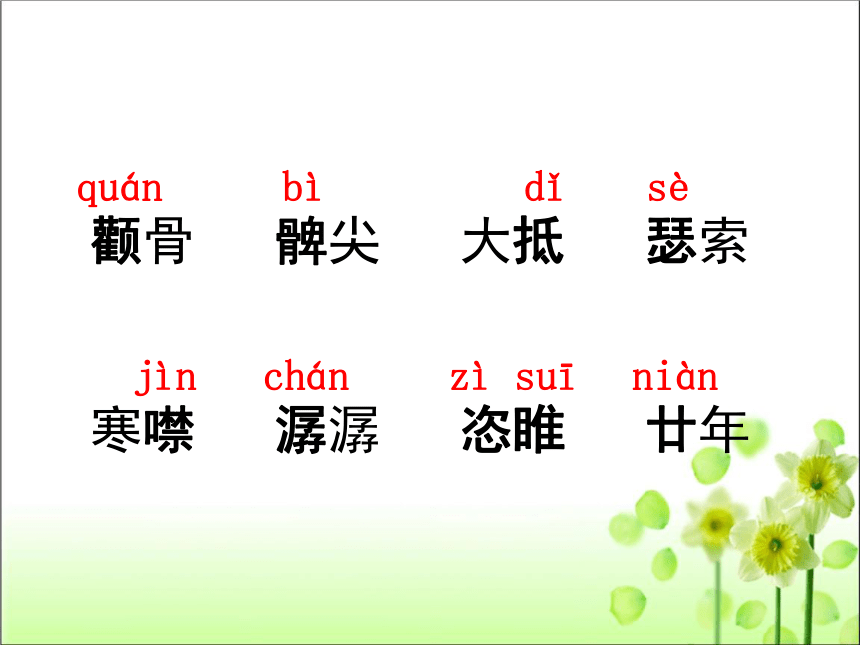

颧骨 髀尖 大抵 瑟索

寒噤 潺潺 恣睢 廿年

bì

zì suī

quán

dǐ

sè

jìn

chán

niàn

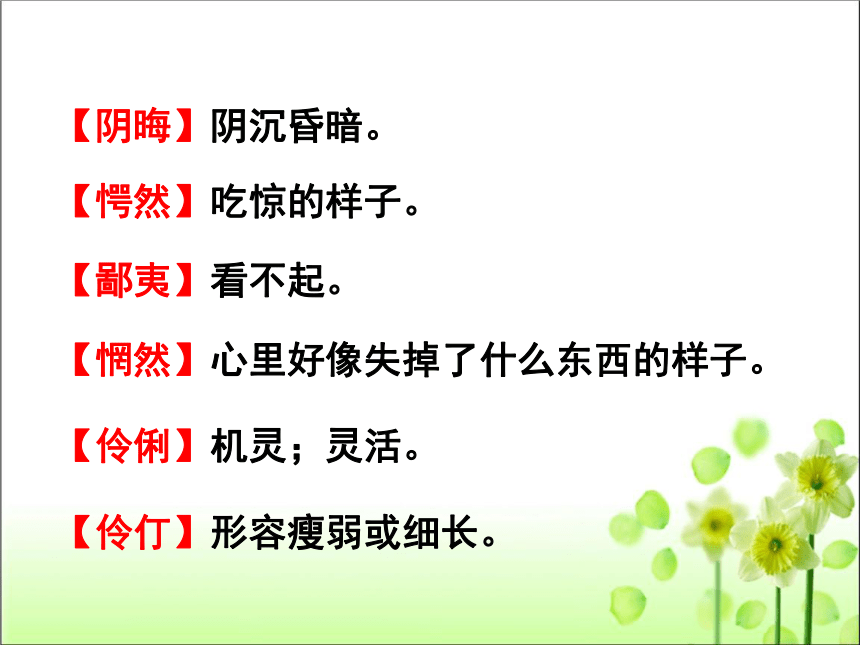

【阴晦】阴沉昏暗。

【愕然】吃惊的样子。

【鄙夷】看不起。

【伶俐】机灵;灵活。

【惘然】心里好像失掉了什么东西的样子。

【伶仃】形容瘦弱或细长。

( )故乡

( )故乡

( )故乡

回

在

离

描写了故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情,并交代了“我”回故乡的目的。

写“我”回故乡的见闻与感受。

写“我” 离开故乡时种种感触和矛盾心情。

开端

发展与高潮

结局

步骤二 整体感知 走进文本

1.文章脉络

2.给课文划分层次并概况各部分意思。

课文可以按照“回故乡—在故乡—离故乡”的线索分成三个部分。

第一部分(1—5):描写了故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情,并交代了“我”回故乡的时间和目的。

第二部分(6—77):写“我”回故乡的见闻与感受。

第三部分(78—88):写“我”离开故乡时的种种感触和矛盾心情。

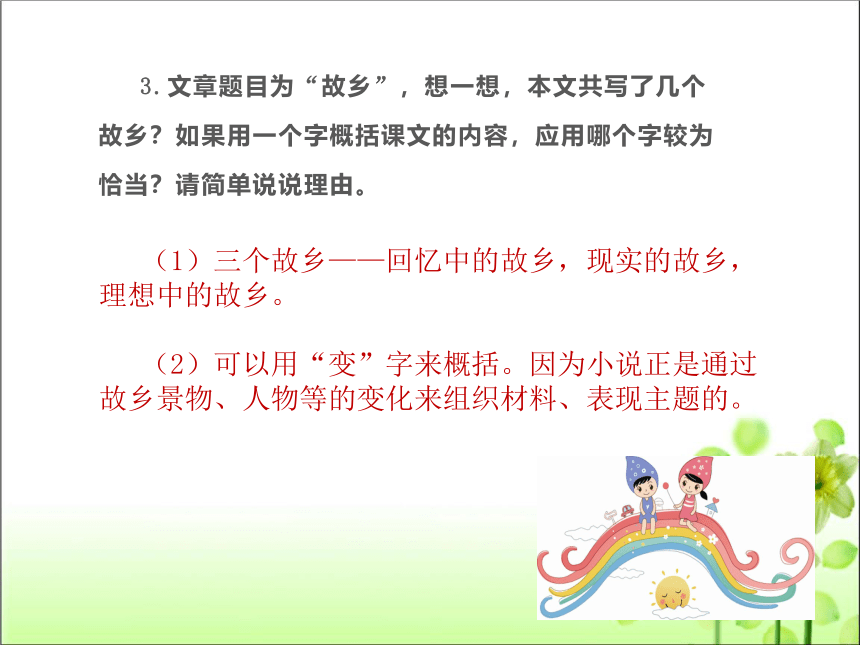

3.文章题目为“故乡”,想一想,本文共写了几个

故乡?如果用一个字概括课文的内容,应用哪个字较为

恰当?请简单说说理由。

(1)三个故乡——回忆中的故乡,现实的故乡,

理想中的故乡。

(2)可以用“变”字来概括。因为小说正是通过故乡景物、人物等的变化来组织材料、表现主题的。

1. 简析课文第二段故乡给人的印象是怎样的。

“阴晦”“冷风”“苍黄”“横”等字词形象地渲染出故乡沉寂、荒凉、死气沉沉的景象。“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,仿佛使我们置身于深冬季节的原野,“苍黄的天”已使人感到压抑,远近村落又那么荒凉,更令人产生忧虑不安的感觉,而一个“横”字则更把一片荒凉的景象尽现,它们个个如同僵卧在严寒中一样,突出了故乡的“没有一些活气”。作者只寥寥几笔就写出了旧中国农村日益凋敝的面貌。

第一部分(1—5)

2.“我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。”“迎”“飞”两字有怎样的表达效果?

“迎”“飞”用词准确,符合人物不同年龄段的特点,写出了两种不同年龄层次人物生命的活力的差异。“迎”字写出了母亲盼望“我”归来的急切心情,“飞”运用拟物修辞,既写出了孩子的活泼可爱,又写出了侄儿见到亲人的喜悦心情。

第二部分(6—77)

3.“我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情。”

母亲又高兴又凄凉的心情是否矛盾?为什么?

不矛盾,“高兴”与“凄凉”这两个词写出了母亲内心复杂的情感,“高兴”是因为见到了久别的儿子,“凄凉”是因为要离开故乡远行了。

深层探究

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

1.同学们对这部分课文中,感受最深的是哪些语句?为什么?

让学生从内容和语言方面谈个人感受。

2.从文中看,“我”是一个怎么样的人?

文中的“我”是一个有作者影子,具有进步思想倾向,同情、热爱劳动人民的知识分子形象。

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

3.面对回故乡的所见所闻,这位同情、热爱劳动人民的具有进步思想倾向的知识分子当时有什么样的感受?“我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”中的“高墙”指什么?

悲凉、悲哀。指封建思想、等级观念毒害下,人与人之间产生的冷淡、隔膜。

深层探究

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

4.“他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。”文中的“新的生活”是指什么样的生活?

自由、平等、幸福的生活。

5.“我想到希望,忽然害怕起来了。”“我”为什么“害怕”?

因为鲁迅当时还是个进化论者,这种自由、平等、幸福的新生活只是“我”的理想,但怎么实现,“我”无法回答,所以想到希望能否实现,自然便害怕起来。

深层探究

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

6.为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了”?

闰土的愿望只是眼前能过上幸福生活,所以说 “切近”,“我”的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以说“茫远”。

深层探究

学生合作朗读12—30段和53—77段,分析闰土形象。

小说要素之—

人物(闰土)

分角色朗读:

人物:闰土、我(迅哥儿)、母亲、旁白

要求:流畅,读出人物心情及性格。如:闰土71段中的话要读得吞吞吐吐,断断续续,反应迟钝。

肖像对比

小说要素之—

人物(闰土)

紫色的圆脸,

头戴小毡帽,

手红活圆实,

颈套银项圈。

脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛周围肿得通红,头戴破毡帽,极薄的棉衣,手又粗又笨,开裂像松树皮(比喻)。

少年闰土:天真活泼充满生气

中年闰土:苍老贫困

捏钢叉

刺、扫、支、撒、拉、罩、躲、 哭

动着嘴唇

浑身瑟缩

手提纸包

只是摇头

默默地吸烟

全然不动

少年闰土:

干脆利落勇敢能干

活泼聪明充满生气

中年闰土:

憨厚纯朴诚实勤劳

愚钝麻木贫困悲惨

动作对比

神态对比

中年闰土:

态度恭敬

脸上现出欢喜和凄凉的神情(为什么?)。

见到阔别多年的儿时好友,内心很高兴,但二十多年后,地位的悬殊,穷困窘迫的生活使他感到痛苦凄凉,所以他的脸上现出欢喜和凄凉的神情。

怕羞,只是不怕我。

少年闰土:

友好纯真

语言对比

看瓜刺猹

活泼机灵

雪地捕鸟

聪明能干

少年闰土:乡间趣事滔滔不绝,可见口齿伶俐、聪明活泼、热情开朗、纯真能干、见多识广、无忧无虑。

中年闰土:语无伦次,可见麻木迟钝、悲哀痛苦。

吞吞吐吐

断断续续

无聊闲话

谦恭含糊

1.多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅。

2.社会落后愚昧。

帝国主义侵略、封建社会制度

闰土变化的原因

表面原因:

深层原因:

闰土的遭遇正是当时广大受压迫、受剥削农民的具体写照。作者塑造这一形象的目的,也就在于揭示帝国主义、封建社会双重压迫给中国人民带来的灾害。

1、闰土的变化有哪些方面令“我”悲哀?

脸:

手:

项带:

头戴:

手:

身材:

脸色:

眼睛:

头上:

身上:

手:

20年后

的闰土:

20年前

的闰土:

小英雄

木偶人

①闰土肖像的变化令“我” 悲哀。

紫色的圆脸

红活圆实的手

银圈

一顶小毡帽

捏一柄钢叉

增加了一倍

已变作灰黄

肿得通红

一顶破毡帽

极薄的棉衣

又粗又笨而且开裂

析读课文识故乡之人

②闰土言、行、神、心的变化令“我” 悲哀。

语言

充满智慧和热情

动作

机智灵敏

神态

很兴奋

心里

有无穷无尽的希奇的事

关系

“你我”相称,没有隔膜

少年时的闰土

中年时的闰土

很迟钝

语言

动作

迟疑

神情

欢喜和凄凉,呆滞

心里

只觉得苦

关系

可悲的厚障壁

析读课文识故乡之人

③闰土的性格令“我” 悲哀:

聪明、活泼、快乐

麻木、悲哀、失望

少年闰土

中年闰土

精神麻木

无忧无虑

析读课文识故乡之人

填表完成杨二嫂的变化

二十年前 二十年后

外貌

动作

对“我”的态度

对生活的态度

年轻美丽:

“豆腐西施”

凸颧骨,薄嘴唇,像个细脚伶仃的圆规

终日坐着

冷笑、怪叫、贪婪一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里。

虚伪的吹捧,尖酸地嘲讽贵人眼高 迅哥儿,你阔了放了道台有三房姨太太,出门便是八抬的大轿

靠姿色招徕顾客,但仍是本分生活

搬弄是非(前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,便定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去……)

析读课文识故乡之人

作者塑造杨二嫂这一形象有什么作用?

作用二:以杨二嫂的变化说明城镇小市民的贫困化,反映了当时社会经济破产的广度和深度。

作用一:以杨二嫂的自私、刻薄衬托闰土的善良、朴实。

讨论:小说刻画杨二嫂形象与描写闰土的方法有何异同?

同:

都通过人物外貌、语言、动作的描写来表现人物;

都写出了人物的前后变化。

异:

写杨二嫂则是先闻其声,再见其人。这更符合杨二嫂尖利、泼辣的性格。

写闰土是先回忆,再眼前,因为少年闰土的美好形象已经在“我”头脑中留下了深刻的印象。

本文通过对“我”回故乡搬家的见闻感受的描写,揭示了封建等级制度下人与人之间的严重隔膜,反映了当时中国农村经济衰败,农民极度贫困的现实,揭示了导致农民贫困的原因,表达了作者对现实社会的彻底否定和对新生活的殷切希望,召唤人民群众共同为实现新生活而努力奋斗。

结尾再次出现海边奇异的图画,有何用意?

结尾再现了记忆中的美丽画面,这是“我”的美好希望的象征,也是对新生活的想象、憧憬。

作者说:“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”结合课文内容,说说这句话的内涵。

并试着以自己的生活体验写两句富含哲理的话。

本文语言妙用修辞,意蕴深刻,按要求品析。

1.两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。(本句运用了什么修辞方法?有何表达效果?)

比喻;生动形象地写出了杨二嫂的体形之瘦,突出了其尖酸的个性特征。

品味语言

2.他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

“老爷!……”

我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

景物描写的作用

景物描写主要是为了显示人物活动的环境,使读者身临其境。初步分析主要有以下几个作用:

①交代故事发生的时间、地点,揭示作品的时代背景

②渲染气氛,烘托人物心情

③展示人物性格,推动情节的发展

④借景抒情,情景交融

运用景物描写渲染气氛,烘托人物感情。

开头景物:

神异图画:

离乡景物:

农村的衰败、“我”的悲凉心情

创造明朗愉快的气氛,烘托“我”对少年闰土的喜爱

创造静谧气氛,形成情景交融的深远意境。

课堂小结

故乡

在故乡

回故乡

离故乡

萧条景况,悲凉心情

豆腐西施,尖酸刻薄

(记忆)少年闰土,活泼可爱

老屋冷寂,母亲凄凉

(希望)打破隔膜,创造新生活

(现实)中年闰土,愚昧麻木

作者说:“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话已经变成了经典名言,你还知道其它关于“路”的名言吗?请写两句在下面。并以这句话为话题,写一段约300字的习作。

拓展练习

通过本课学习,你收获了什么?

故乡,让离家的游子多了一个永远也做不完的梦;故乡,在游子的记忆里沉淀出了无限的美丽与思索。今天,就让我们一起走进鲁迅的文学世界,感受《故乡》的魅力。

第14课

故 乡

鲁迅

学习目标

1.识记作者的相关文学常识,了解本文的写作背景,理清小说的叙事线索和基本情节。(重点)

2.把握小说中的人物形象,学习文中运用对比、议论来突出小说主题的写法,掌握自然环境描写的作用。(重点)

3.了解旧社会农民痛苦的根源,珍惜今天的幸福生活。(难点)

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基者。1918年5月,首次以“鲁迅”作笔名,发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

鲁迅的著作以小说、杂文为主,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,文学论著《中国小说史略》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》等18部。毛主席评价他是中国文化革命的主将,也被称为“民族魂”。

辛亥革命后,封建王朝的专制政权被推翻,但代之而起

的是地主阶级军阀官僚的统治。帝国主义不但控制了中国的

财政和经济命脉,而且操纵着中国的政治和军事力量。中国

的广大人民,特别是农民,在此双重压迫下,过着饥寒日益

贫困、毫无政治权利的生活。作者于1919年冬天回故乡期间,

耳闻目睹了中国南方农村疮痍累累的残酷现实,加之在这个

风雨飘摇的社会中求索了三十余年的生活体验,于是写出了

这篇悲凉沉郁而又不失希望的小说。

背景资料

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节

和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开

端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环

境包括自然环境和社会环境。

小说按照篇幅及容量可分为长篇、中篇、短篇和微型

小说(小小说);按照表现的内容可分为科幻、公案、传

奇、武侠、言情、官场小说等;按照体制可分为章回体小

说、日记体小说、书信体小说、自传体小说;按照语言形

式可分为文言小说和白话小说。

知识链接

小说文体

小说——以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写来反映社会生活。

小说分类:

长篇

中篇

短篇

按篇幅长短

(小小说)

小说三要素:

人物、故事情节、环境

小说刻画人物形象的方法:

外貌描写、语言描写 、动作描写等

颧骨 髀尖 大抵 瑟索

寒噤 潺潺 恣睢 廿年

bì

zì suī

quán

dǐ

sè

jìn

chán

niàn

【阴晦】阴沉昏暗。

【愕然】吃惊的样子。

【鄙夷】看不起。

【伶俐】机灵;灵活。

【惘然】心里好像失掉了什么东西的样子。

【伶仃】形容瘦弱或细长。

( )故乡

( )故乡

( )故乡

回

在

离

描写了故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情,并交代了“我”回故乡的目的。

写“我”回故乡的见闻与感受。

写“我” 离开故乡时种种感触和矛盾心情。

开端

发展与高潮

结局

步骤二 整体感知 走进文本

1.文章脉络

2.给课文划分层次并概况各部分意思。

课文可以按照“回故乡—在故乡—离故乡”的线索分成三个部分。

第一部分(1—5):描写了故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情,并交代了“我”回故乡的时间和目的。

第二部分(6—77):写“我”回故乡的见闻与感受。

第三部分(78—88):写“我”离开故乡时的种种感触和矛盾心情。

3.文章题目为“故乡”,想一想,本文共写了几个

故乡?如果用一个字概括课文的内容,应用哪个字较为

恰当?请简单说说理由。

(1)三个故乡——回忆中的故乡,现实的故乡,

理想中的故乡。

(2)可以用“变”字来概括。因为小说正是通过故乡景物、人物等的变化来组织材料、表现主题的。

1. 简析课文第二段故乡给人的印象是怎样的。

“阴晦”“冷风”“苍黄”“横”等字词形象地渲染出故乡沉寂、荒凉、死气沉沉的景象。“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,仿佛使我们置身于深冬季节的原野,“苍黄的天”已使人感到压抑,远近村落又那么荒凉,更令人产生忧虑不安的感觉,而一个“横”字则更把一片荒凉的景象尽现,它们个个如同僵卧在严寒中一样,突出了故乡的“没有一些活气”。作者只寥寥几笔就写出了旧中国农村日益凋敝的面貌。

第一部分(1—5)

2.“我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。”“迎”“飞”两字有怎样的表达效果?

“迎”“飞”用词准确,符合人物不同年龄段的特点,写出了两种不同年龄层次人物生命的活力的差异。“迎”字写出了母亲盼望“我”归来的急切心情,“飞”运用拟物修辞,既写出了孩子的活泼可爱,又写出了侄儿见到亲人的喜悦心情。

第二部分(6—77)

3.“我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情。”

母亲又高兴又凄凉的心情是否矛盾?为什么?

不矛盾,“高兴”与“凄凉”这两个词写出了母亲内心复杂的情感,“高兴”是因为见到了久别的儿子,“凄凉”是因为要离开故乡远行了。

深层探究

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

1.同学们对这部分课文中,感受最深的是哪些语句?为什么?

让学生从内容和语言方面谈个人感受。

2.从文中看,“我”是一个怎么样的人?

文中的“我”是一个有作者影子,具有进步思想倾向,同情、热爱劳动人民的知识分子形象。

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

3.面对回故乡的所见所闻,这位同情、热爱劳动人民的具有进步思想倾向的知识分子当时有什么样的感受?“我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”中的“高墙”指什么?

悲凉、悲哀。指封建思想、等级观念毒害下,人与人之间产生的冷淡、隔膜。

深层探究

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

4.“他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。”文中的“新的生活”是指什么样的生活?

自由、平等、幸福的生活。

5.“我想到希望,忽然害怕起来了。”“我”为什么“害怕”?

因为鲁迅当时还是个进化论者,这种自由、平等、幸福的新生活只是“我”的理想,但怎么实现,“我”无法回答,所以想到希望能否实现,自然便害怕起来。

深层探究

齐读第三部分课文,品味、领悟小说语言的含义。

6.为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了”?

闰土的愿望只是眼前能过上幸福生活,所以说 “切近”,“我”的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以说“茫远”。

深层探究

学生合作朗读12—30段和53—77段,分析闰土形象。

小说要素之—

人物(闰土)

分角色朗读:

人物:闰土、我(迅哥儿)、母亲、旁白

要求:流畅,读出人物心情及性格。如:闰土71段中的话要读得吞吞吐吐,断断续续,反应迟钝。

肖像对比

小说要素之—

人物(闰土)

紫色的圆脸,

头戴小毡帽,

手红活圆实,

颈套银项圈。

脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛周围肿得通红,头戴破毡帽,极薄的棉衣,手又粗又笨,开裂像松树皮(比喻)。

少年闰土:天真活泼充满生气

中年闰土:苍老贫困

捏钢叉

刺、扫、支、撒、拉、罩、躲、 哭

动着嘴唇

浑身瑟缩

手提纸包

只是摇头

默默地吸烟

全然不动

少年闰土:

干脆利落勇敢能干

活泼聪明充满生气

中年闰土:

憨厚纯朴诚实勤劳

愚钝麻木贫困悲惨

动作对比

神态对比

中年闰土:

态度恭敬

脸上现出欢喜和凄凉的神情(为什么?)。

见到阔别多年的儿时好友,内心很高兴,但二十多年后,地位的悬殊,穷困窘迫的生活使他感到痛苦凄凉,所以他的脸上现出欢喜和凄凉的神情。

怕羞,只是不怕我。

少年闰土:

友好纯真

语言对比

看瓜刺猹

活泼机灵

雪地捕鸟

聪明能干

少年闰土:乡间趣事滔滔不绝,可见口齿伶俐、聪明活泼、热情开朗、纯真能干、见多识广、无忧无虑。

中年闰土:语无伦次,可见麻木迟钝、悲哀痛苦。

吞吞吐吐

断断续续

无聊闲话

谦恭含糊

1.多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅。

2.社会落后愚昧。

帝国主义侵略、封建社会制度

闰土变化的原因

表面原因:

深层原因:

闰土的遭遇正是当时广大受压迫、受剥削农民的具体写照。作者塑造这一形象的目的,也就在于揭示帝国主义、封建社会双重压迫给中国人民带来的灾害。

1、闰土的变化有哪些方面令“我”悲哀?

脸:

手:

项带:

头戴:

手:

身材:

脸色:

眼睛:

头上:

身上:

手:

20年后

的闰土:

20年前

的闰土:

小英雄

木偶人

①闰土肖像的变化令“我” 悲哀。

紫色的圆脸

红活圆实的手

银圈

一顶小毡帽

捏一柄钢叉

增加了一倍

已变作灰黄

肿得通红

一顶破毡帽

极薄的棉衣

又粗又笨而且开裂

析读课文识故乡之人

②闰土言、行、神、心的变化令“我” 悲哀。

语言

充满智慧和热情

动作

机智灵敏

神态

很兴奋

心里

有无穷无尽的希奇的事

关系

“你我”相称,没有隔膜

少年时的闰土

中年时的闰土

很迟钝

语言

动作

迟疑

神情

欢喜和凄凉,呆滞

心里

只觉得苦

关系

可悲的厚障壁

析读课文识故乡之人

③闰土的性格令“我” 悲哀:

聪明、活泼、快乐

麻木、悲哀、失望

少年闰土

中年闰土

精神麻木

无忧无虑

析读课文识故乡之人

填表完成杨二嫂的变化

二十年前 二十年后

外貌

动作

对“我”的态度

对生活的态度

年轻美丽:

“豆腐西施”

凸颧骨,薄嘴唇,像个细脚伶仃的圆规

终日坐着

冷笑、怪叫、贪婪一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里。

虚伪的吹捧,尖酸地嘲讽贵人眼高 迅哥儿,你阔了放了道台有三房姨太太,出门便是八抬的大轿

靠姿色招徕顾客,但仍是本分生活

搬弄是非(前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,便定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去……)

析读课文识故乡之人

作者塑造杨二嫂这一形象有什么作用?

作用二:以杨二嫂的变化说明城镇小市民的贫困化,反映了当时社会经济破产的广度和深度。

作用一:以杨二嫂的自私、刻薄衬托闰土的善良、朴实。

讨论:小说刻画杨二嫂形象与描写闰土的方法有何异同?

同:

都通过人物外貌、语言、动作的描写来表现人物;

都写出了人物的前后变化。

异:

写杨二嫂则是先闻其声,再见其人。这更符合杨二嫂尖利、泼辣的性格。

写闰土是先回忆,再眼前,因为少年闰土的美好形象已经在“我”头脑中留下了深刻的印象。

本文通过对“我”回故乡搬家的见闻感受的描写,揭示了封建等级制度下人与人之间的严重隔膜,反映了当时中国农村经济衰败,农民极度贫困的现实,揭示了导致农民贫困的原因,表达了作者对现实社会的彻底否定和对新生活的殷切希望,召唤人民群众共同为实现新生活而努力奋斗。

结尾再次出现海边奇异的图画,有何用意?

结尾再现了记忆中的美丽画面,这是“我”的美好希望的象征,也是对新生活的想象、憧憬。

作者说:“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”结合课文内容,说说这句话的内涵。

并试着以自己的生活体验写两句富含哲理的话。

本文语言妙用修辞,意蕴深刻,按要求品析。

1.两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。(本句运用了什么修辞方法?有何表达效果?)

比喻;生动形象地写出了杨二嫂的体形之瘦,突出了其尖酸的个性特征。

品味语言

2.他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

“老爷!……”

我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

景物描写的作用

景物描写主要是为了显示人物活动的环境,使读者身临其境。初步分析主要有以下几个作用:

①交代故事发生的时间、地点,揭示作品的时代背景

②渲染气氛,烘托人物心情

③展示人物性格,推动情节的发展

④借景抒情,情景交融

运用景物描写渲染气氛,烘托人物感情。

开头景物:

神异图画:

离乡景物:

农村的衰败、“我”的悲凉心情

创造明朗愉快的气氛,烘托“我”对少年闰土的喜爱

创造静谧气氛,形成情景交融的深远意境。

课堂小结

故乡

在故乡

回故乡

离故乡

萧条景况,悲凉心情

豆腐西施,尖酸刻薄

(记忆)少年闰土,活泼可爱

老屋冷寂,母亲凄凉

(希望)打破隔膜,创造新生活

(现实)中年闰土,愚昧麻木

作者说:“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话已经变成了经典名言,你还知道其它关于“路”的名言吗?请写两句在下面。并以这句话为话题,写一段约300字的习作。

拓展练习

通过本课学习,你收获了什么?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)