2022-2023学年部编版语文七年级上册第三单元课外古诗词诵读《夜上受降城闻笛》同步练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年部编版语文七年级上册第三单元课外古诗词诵读《夜上受降城闻笛》同步练习 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 69.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-22 10:51:29 | ||

图片预览

文档简介

3 课外古诗词诵读《夜上受降城闻笛》

一、选择题

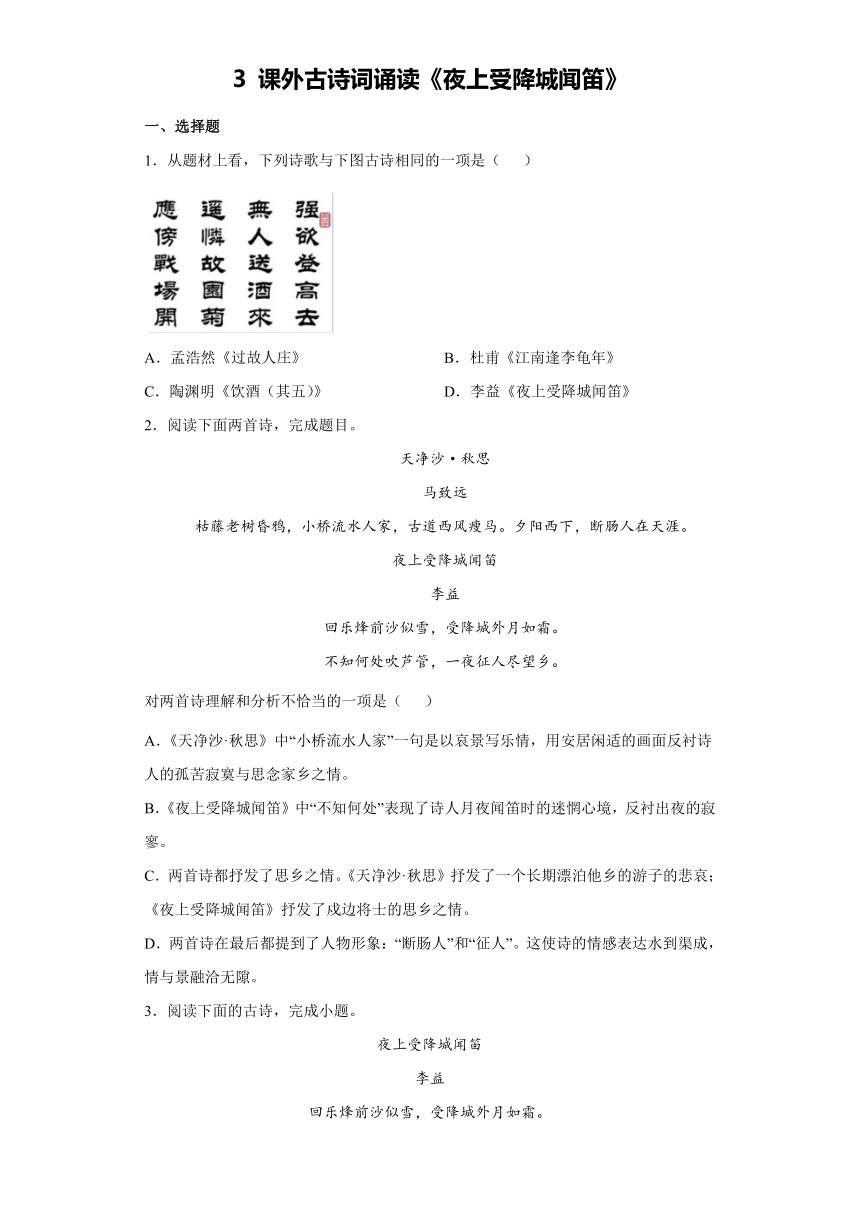

1.从题材上看,下列诗歌与下图古诗相同的一项是( )

A.孟浩然《过故人庄》 B.杜甫《江南逢李龟年》

C.陶渊明《饮酒(其五)》 D.李益《夜上受降城闻笛》

2.阅读下面两首诗,完成题目。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

对两首诗理解和分析不恰当的一项是( )

A.《天净沙·秋思》中“小桥流水人家”一句是以哀景写乐情,用安居闲适的画面反衬诗人的孤苦寂寞与思念家乡之情。

B.《夜上受降城闻笛》中“不知何处”表现了诗人月夜闻笛时的迷惘心境,反衬出夜的寂寥。

C.两首诗都抒发了思乡之情。《天净沙·秋思》抒发了一个长期漂泊他乡的游子的悲哀;《夜上受降城闻笛》抒发了戍边将士的思乡之情。

D.两首诗在最后都提到了人物形象:“断肠人”和“征人”。这使诗的情感表达水到渠成,情与景融洽无隙。

3.阅读下面的古诗,完成小题。

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

下列对本诗内容情感的理解,不正确的一项是( )

A.第一、二句写诗人登高远眺,只看见大漠似雪、月华如霜。

B.第三句写在万簌俱寂的夜晚,夜风送来了凄凉幽怨的芦笛声。

C.第四句写“征人”听到芦笛声后,不由的思念起自己的家乡。

D.从整首诗看,月色皎洁,笛声悠扬,流露出诗人淡淡的欢欣。

4.下列对古诗的理解和分析不正确的一项是( )

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

A.这是一首抒写戍边将士乡情的诗作,表达了将士们浓烈的思乡之情。

B.诗歌的前两句近镜头写登城所望,描绘了一幅边塞雪夜寒气袭人的独特景色。

C.后两句正面写情,夜风送来的芦笛声,陡然唤醒了“征人”深重的望乡之情。

D.整首诗将诗情、画意与音乐美熔于一炉,构成了苍凉旷远的意境,含蕴不尽。

二、诗歌鉴赏

阅读下面古诗,完成各题。

【甲】

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【乙】

塞上听吹笛

高适

雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼①间。

借问梅花何处落②,风吹一夜满关山。

注:①戍楼:军营城楼。 ②梅花何处落:是将曲调《梅花落》拆用。

5.下列对古诗相关内容和写法的描述,不正确的一项是( )

A.甲诗前两句写诗人登城见到沙漠如雪、月华如霜的情景,场面宏大,视野开阔。

B.甲诗中“尽”字极有张力,表现了悠扬的笛声在苍凉空旷的夜晚感染了“征人”。

C.乙诗中,后两句描绘的梅花落虚景与前面明月雪净实景营造了美妙旷远的意境。

D.甲乙两诗中的第三句在内容上都巧妙进行转折,“不知”“借问”却用法迥异。

6.借“笛”抒情是诗人常用的手法,结合两首诗,分别说说“笛”给你的感受。

阅读下面唐诗,完成各题。

夜上受降城闻笛

唐 李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

7.下列诗句运用的艺术技巧与“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”不同的一项是:( )

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.大漠孤烟直,长河落日圆

C.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞 D.大漠沙如雪,燕山月似钩

8.“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”描绘出边塞怎样的环境特点?整首诗抒发了诗人怎样的思想情感?

9.我会读:根据提示,完成诗歌联读任务。

【甲】

夜上受降城闻笛

〔唐〕李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【乙】

月夜忆舍弟①

〔唐〕杜甫

戍鼓②断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长③不达,况乃④未休兵⑤。

【注】①舍弟:谦称自己的弟弟。②戍鼓:戍[shù]楼上的更鼓。戍,驻防。③长:一直,老是。④况乃:何况是。⑤未休兵:战争还没有结束。

【创作背景】

公元759年九月,唐朝大将安禄山、史思明率部叛乱,杜甫与几个弟弟由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。

【读诗策略一:读懂“景语”中的“情语”】

(1)析手法。参照“示例”,分析【乙】诗中划线句子的作用。

示例:【甲】诗中“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”两句,生动形象地描绘了边塞月夜的情景:惨白的月光笼罩着大漠,泛起霜雪般的寒光。两句诗渲染了空寂凄清的气氛,烘托守边将士们内心的孤独凄凉,因此触发了强烈的思乡之情。

【读诗策略二:借助诗歌意象、创作背景,理解内容情感。】

(2)探意象。参照“示例”,结合“创作背景”,探究【乙】诗中“月”这一意象所寄寓的思想情感。

示例:【甲】诗中,战士们久处苦寒凄凉的边塞,月明之夜闻听芦管之音勾起思乡之情。仰望明月,遥望故乡,思念亲人。诗中的“月”这一意象寄寓了思念家乡、亲人、厌恶战争的情感。

10.阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

塞上听吹笛

高 适

雪净胡天牧马还,明月羌笛戍楼间。

借问梅花何处,风吹一夜满关山。

【乙】

夜上受降城闻笛

李 益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【注】①梅花落:乐曲名。

(1)两首诗都写月夜闻笛,感情基调有何异同?

(2)【乙】诗的前两句描绘了“________”和“________”的边城夜色,如此运笔,是为了借寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。

11.温习课内所学,完成古诗赏析任务。

(甲)

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(乙)

柳州二月榕叶落尽偶题

柳宗元

宦情羁思①共凄凄,春半②如秋意转迷,

山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。

(注)①宦情:做官的情怀;羁思:滞留异乡的思绪。此诗为柳宗元 被贬柳州后所写。②春半:春天的中间,即二月。

(画面描绘)甲诗前两句描绘夜晚登城远望。但见大漠似雪,月华如霜,边城夜色,凄神寒骨。乙诗后两句

阅读《次北固山下》,完成下面小题。

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。

12.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗题《次北固山下》中的“次”是游览的意思,表明诗人写诗的地点。

B.首联写“客路”“行舟”,与尾联“乡书”“归雁”遥相呼应。

C.颔联生动形象地写出了景物阔大和诗人放眼山川的博大胸襟。

D.尾联诗人感叹家书无处通达,借大雁北飞表达浓浓的思乡之情。

13.下列诗句与本诗抒发的情感,不相同的一项是( )

A.夕阳西下,断肠人在天涯。(马致远《天净沙·秋思》)

B.风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成。(纳兰性德《长相思》)

C.正是江南好风景,落花时节又逢君。(杜甫《江南逢李龟年》)

D.不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。(李益《夜上受降城闻笛》)

阅读下面两首古诗词,完成小题。

【甲】

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

【乙】

夜上受降城闻笛

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

14.【甲】诗中“左迁”一词的意思是_____,首句中“杨花”“子规”两种景物的描写,既点明了时令,又渲染了____的氛围。【乙】诗中“征人”一词的意思是___,诗的开头两句描写了______的景色。

15.两首诗都写到了月,请分别说说两位诗人是如何借“月”来抒发情感的。

16.阅读下面这首古诗,完成下面小题。

夜上受降城闻笛

李 益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(1)“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。”描绘了一幅怎样的画面?

(2)尾联表达了作者怎样的思想感情?

三、对比阅读

请阅读下面古诗文,完成各题。

【甲】

夜上受降城闻笛 李益

回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【乙】

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

17.给下列加点字注音。

(1)受降城外月如霜 (2)夫君子之行

18.下列句中加点词意思相同的一项是( )

A.回乐峰前沙似雪 白雪纷纷何所似 B.一夜征人尽望乡 骨已尽矣

C.年与时驰 学而时习之 D.意与日去 意暇甚

19.翻译下列句子。

(1)静以修身,俭以养德。

(2)非学无以广才,非志无以成学。

20.请根据诗文内容填空。

《夜上受降城闻笛》通过写征人的_____,表现了征人的____,情景交融,感人肺腑。《诫子书》中,作者概括了自己_____和______的经验,劝勉儿子勤学立志,表达了对后人寄予的志存高远的厚望。

参考答案:

1.D

【解析】

【详解】

图中古诗为岑参的《行军九日思长安故园》,题材为边塞诗。

A.孟浩然《过故人庄》题材为山水田园诗;

B.杜甫《江南逢李龟年》题材为怀古伤今类;

C.陶渊明《饮酒(其五)》题材为山水田园诗;

D.李益《夜上受降城闻笛》题材为边塞诗;

故选D。

2.A

【解析】

【分析】

【详解】

A.“以哀景写乐情”错误。“小桥流水人家”描写了小桥下河水淙淙流淌,河边住着一些人家的景象。描绘了一幅温馨恬静的景象,以乐景衬哀情,反衬作者孤苦寂寞思念家乡之情。故选A。

3.D

【解析】

【详解】

D.这是一首抒写戍边将士乡情的诗作,多角度描绘戍边将士浓烈的乡愁。后两句写在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁?那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁?在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方。“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。理解为“笛声悠扬”“淡淡的欢欣”不正确。故选D。

4.B

【解析】

【分析】

【详解】

题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。

B.“边塞雪夜寒气袭人”错。描绘的是边塞月夜景色,将大漠比作雪,月华比作霜,并不是真正的雪夜景色。

故选B。

5.D

6.【甲】诗中,诗人在夜晚登城远望边城苍茫夜色,夜风送来的悠扬笛声陡然唤醒了“征人”的思乡之情;【乙】诗中,诗人写边塞奇寒的冬天听到军营城楼间传来将《梅花落》拆用的笛声,由此想到家乡,委婉含蓄地表达了内心思念家乡的强烈感情。

【解析】

5.考查对诗歌内容的理解和辨析。D.“甲乙两诗中的第三句在内容上都巧妙进行转折,‘不知’‘借问’却用法迥异”表述有误,“不知何处吹芦管”意思是不知何处吹起凄凉的芦管,“试问饱含离情的《梅花曲》飘向何处”意思是试问饱含离情的《梅花曲》飘向何处,“不知”“借问”都在诗歌中起到了由情入景的转折作用,二者用法相似;故选D。

6.考查对诗歌内容的理解和情感把握。《夜上受降城闻笛》大意:回乐烽前的沙地洁白似雪,受降城外的月色犹如深秋白霜。不知何处吹起凄凉的芦管,惹得出征的将士一夜都在思念家乡。《塞上听吹笛》大意:西北边塞,冰雪消融,战士们牧马归来。入夜明月清朗,哨所里战士吹起悠扬的羌笛。试问饱含离情的《梅花曲》飘向何处?它仿佛像梅花一样随风落满了关山。李诗写景,表现了边塞环境的险恶和景象的荒凉;写笛声,表现了怀乡的迷惘和无限的悲凉。高诗写景,表现了将士牧马归来,胡马北去的和平宁谧的图画;写笛声,表现了盛唐豪情和一些人的怀乡之情。两诗所用意象不同,即使同样是“闻笛”,传达出来的感情基调却截然不同。示例:《夜上受降城闻笛》中诗人以“沙似雪”“月如霜”来渲染环境险恶与战士们的孤苦凄凉,烘托出戍边战士“闻笛”后绵绵不断的乡思和哀伤愁绪;《塞上听吹笛》中诗人用“雪净”“牧马”“月明”等景象营造了一种边塞诗中少见的和平宁谧气氛,将士们“闻笛”后思乡却不伤怀,洋溢着一种盛唐豪情。

7.B

8.描绘出一种寒冷、凄凉的环境特点,表达了诗人怀念家乡的思想情感。

【解析】

7.本题考查赏析诗句。“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”运用的艺术技巧是运用了比喻的修辞手法。A.运用了比喻的修辞手法;B.没有运用比喻的修辞手法;C.运用了比喻的修辞手法;D.运用了比喻的修辞手法。故选B。

8.本题考查理解诗歌内容与作者情感。“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”这两句描写了一幅边塞月夜寒冷凄凉的独特景色:举目远眺,蜿蜒数十里的丘陵上耸立着座座高大的烽火台,烽火台下是一片无垠的沙漠,在月光的映照下如同积雪的荒原;近看,高城之外月光皎洁,如同深秋的寒霜。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡,也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”意为在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声,这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁 那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁?在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方……“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。整首诗抒发了诗人怀念家乡的思想情感。

9.(1)【乙】诗中“戍鼓断人行,边秋一雁声”描绘了一幅边塞秋天的图景:路断行人,戍鼓雁声,沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,烘托诗人孤独凄凉的内心感受,因此触发了强烈的思乡、思亲之情。

(2)【乙】诗中,诗人因为“安史之乱”与家人分离,仰望明月,思念亲人。诗中的“月”这一意象寄寓了思念家乡、担心兄弟(或家人)安危、厌恶战争的情感。

【解析】

(1)

本题考查诗句赏析。

分析示例可知,首先应描绘句中画面,然后分析其渲染了什么样的气氛,烘托了人物什么样的内心感受,表现了作者什么样的感情。

句中画面:戍楼上的更鼓声断绝了人行,秋夜的边塞传来了孤雁哀鸣。这两句诗描绘了一幅边塞秋天的图景。

渲染气氛:路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。“断人行”点明社会环境,说明战事仍然频繁、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛。

烘托内心感受:联系写作背景可知,“唐朝大将安禄山、史思明率部叛乱,杜甫与几个弟弟由于战事阻隔,音信不通”可知,此处作者所见的凄凉之景,烘托了他内心的孤独凄凉之感。

表现感情:联系“月是故乡明”和“有弟皆分散,无家问死生”可知,此处景物描写表现了诗人的思乡怀亲之情。

(2)

本题考查赏析诗中意象。

分析示例可知,首先应联系写作背景分析诗人表现了的感情,然后结合相关意象分析意象与作者情感之间的关系。

联系写作背景“公元759年九月,唐朝大将安禄山、史思明率部叛乱,杜甫与几个弟弟由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念”可知,诗人因为安史之乱与弟弟分散,音信不通,所以在看到寒露渐起,明月升天,作者仰望明月,思乡怀亲。联系“月是故乡明”“有弟皆分散,无家问死生”可知,作者借“月”这一意象,表现了作者对家乡,对亲人的思乡与牵挂之情。联系“况乃未休兵”可知,作者表现了对战争的厌恶之意。

10.(1)两首诗都表达了征人思乡的感情。高诗写冰雪消融,天空洒下明月的清辉,风传笛曲,一夜之间声满关山,意境澄澈壮阔,感情哀而不伤(乐观开朗);李诗写月如秋霜,充满寒意,夜风送来呜咽的芦笛声,意境寒冷凄清(愁惨),感情悲凉哀怨。

(2) 沙似雪 月如霜

【解析】

(1)本题考查诗歌的情感主旨的对比分析。感情基调的同。《夜上受降城闻笛》“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”正面写情。在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁?那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁绪?“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。《塞上听吹笛》:在苍茫而又清澄的夜境里,不知哪座戍楼吹起了羌笛,那是熟悉的《梅花落》曲调啊。“梅花落”本为羌笛声,但仿佛风吹的不是笛声,而是落梅的花瓣,它四处飘散,一夜之中色香洒满关山。战士由听曲而想到故乡的梅花(胡地没有梅花),而想到梅花之落,也就含有了思乡的情调。感情基调的异。《夜上受降城闻笛》:开头两句写登城时所见的月下景色。如霜的月光和月下雪一般的沙漠,在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。诗人借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉,使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。整体意境寒冷凄清,感情悲凉哀怨。《塞上听吹笛》:胡天北地,冰雪消融,是牧马的时节了。傍晚战士赶着马群归来,天空洒下明月的清辉。营造出一种边塞诗中不多见的和平宁谧的气氛,为全诗定下了一个开朗壮阔的基调。意境澄澈壮阔,感情哀而不伤。

(2)本题考查句子的理解。乙诗前两句意为:回乐烽前的沙地洁白似雪,受降城外的月色有如深秋白霜。“沙似雪”与“月如霜”是边塞特有之景,表现了天气的寒冷与环境的恶劣。作者借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

11.描绘春雨过山城,但见百花凋零,榕叶满院,鸟鸣莺啼,凄然伤春。

【解析】

【详解】

此题考查学生描述画面的能力。解答这类题目要在读懂诗歌,理解内容的基础上,发挥联想和想象,扣住画面,抓住形象,用生动、流畅的语言加以描述,不能偏离诗歌的意境、主题和诗人的情感。“山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼”的意思是“山城的雨后,百花凋零。榕树叶落满庭院,黄莺的啼叫也显得十分嘈杂”,写出了山雨下得大,来得猛,涤荡万物,百年老榕叶落满庭,莺啼之声又增添了一重伤感情绪。

12.A

13.C

【解析】

12.

本题考查对诗歌内容的理解。

A.“诗题《次北固山下》中的‘次’是游览的意思”表述错误,“次北固山下”中的“次”是“停泊”的意思,而非“游览”的意思。

故选A。

13.

本题考查诗歌情感的理解。

联系《次北固山下》“客路青山外”“乡书何处达?归雁洛阳边”可知,作者客居在外,希望北归的大雁捎一封家书到洛阳,表达了诗人浓浓的思乡之情。

A.“夕阳西下,断肠人在天涯”这里通过秋天意象的描写,表达了游子倦于漂泊的孤寂愁苦和思念故乡之情,与《次北固山下》表达的情感一致;

B.“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成”描绘了词人出行关外的艰辛和凄苦,抒发了词人浓郁的思乡之情,与《次北固山下》表达的情感一致;

C.“正是江南好风景,落花时节又逢君”用江南美景反衬离乱世事和沉沦身世,表达了诗人对开元盛世的无限怀念,对国运衰微的现实的无限感慨,对自身身世飘零的深切感伤,与《次北固山下》表达的情感不同;

D.“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁?那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁?在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方。“一夜”和“尽望”道出了征人思乡之情的深重和急切,与《次北固山下》表达的情感一致;

故选C。

14. 降职(或贬官) 悲凉、伤感(或凄凉) 出征(或戍边)的军人 夜晚登城所见的月下(或边塞月夜)

15.甲诗“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”,诗人运用丰富而奇妙的想象(或拟人的修辞),把自己的思念托付给明月,带给远方的朋友,表达了诗人对友人的同情和关切。乙诗“沙似雪”“月如霜”,运用比喻的修辞手法,将沙漠和月光比作霜雪,形象地描绘出边塞的寒冷、凄凉,抒发了戍边将士们的思乡之情。

【解析】

【分析】

14.

本题考查对诗歌内容的理解与词语的解释。

“左迁”,降低官职,即“降官”。犹言下迁。汉代贵右贱左,故将贬官称为左迁。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》首句写出了春光消逝时的萧条景况,渲染了环境气氛的黯淡、凄楚,对王昌龄“左迁”赴任路途险远的描画,显出李白对诗友远谪的关切与同情。《夜上受降城闻笛》是一首抒写成边将士乡情的诗作。在这万籁俱寂的静夜里,夜风送来了凄凉幽怨的芦笛声,更加唤起了征人望乡之情。其中“征人”指远行或出征的军人。诗的开头两句,写登城时所见的月下景色。如霜的月光和月下雪一般的沙漠,正是触发征人乡思的典型环境。

15.

本题考查学生对诗歌内容的理解能力。

可结合着关键词的运用和理解来体会。在甲诗中“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”两句,李白通过丰富的想象,给予抽象的“愁心”以物的属性。诗人将月亮人格化,托明月带去自己对友人的思念,寄托自己的离愁。在乙诗中,“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。”描写了一幅边塞月夜的独特景色。沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人运用比喻的西祠,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

16.(1)举目远眺,蜿蜒数十里的丘陵上耸立着座座高大的烽火台。回乐烽前的沙漠如同白雪,烽火台上月光皎洁,如同深秋的寒霜。

(2)表达戍边战士对家乡的思念之情。

【解析】

(1)

此类试题解答要在理解诗句内容的基础上,抓住诗句中的具体意象,加上合理的联想和想象,对诗句内容进行生动形象地描绘,使之能呈现出“画面”效果。诗句中的“沙似雪”“月如霜”,采用比喻修辞方式将月下“大漠”比作“白雪”,将“明月”比作“严霜”,生动而形象地写出了大漠的荒寒和月色的凄冷。描绘画面时要抓住原句的意思,然后抓住“沙似雪”“月如霜”展开合理的联想和想象,用生动的语言描绘出来。答案不唯一,符合要求即可。

(2)

本题考查对诗歌主旨的理解。诗的开头两句写登城时所见的月下景色。如霜的月光和月下雪一般的沙漠,正是触发征人乡思的典型环境。接着用“不知何处吹芦管”写出了在这万籁俱寂的静夜里,夜风送来了凄凉幽怨的芦笛声,又通过“征人”的“一夜”的“尽望乡”,表达了戍边战士思念家乡之情的深重和急切。据此理解概括作答。

17.(1)xiánɡ (2)fú

18.A

19.(1)用宁静专一来修养身心,用节约来培养自己的品德。

(2)不学习就没办法增长才干,没有志向就没办法在学习上有所成就。

20. 眼前之景 思乡之情 做人 治学

【解析】

17.本题考查多音字注音。(1)“受降城外月如霜”意思是:受降城外的月色如秋霜一般,据此语境判断“降”读音xiáng ;(2)“夫君子之行”意思是:君子的行为操守,据此语境判断“夫”读音fú,指段首或句首发语词,引出下文的议论,无实际的意义。

18.本题考查一词多义。注意根据语境确定词义。A.都是“像”的意思;B.全/完;C.时光/按一定时间;D.意志/神情;故选A。

19.本题考查翻译。具翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子的时候要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇到倒装句就要按现代汉语语序疏通,如遇到省略句要把省略的成分补充完整。(1)重点词语:静,宁静;以,用来;修身,个人的品德修养;俭,节俭;养,培养。(2)重点词语:广,增长;才,才干;志,志向。

20.本题考查学生对文言文内容的理解和分析能力。对文言文的字词理解、词句赏析、词语作用、主要内容、文章主旨都要有一定的理解,才能轻松做答。《夜上受降城闻笛》中“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”写了征人眼前看到的景象;“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”写由凄凉的芦管声,惹得出征的将士一夜都在思念家乡,是写征人思乡的感情;《诫子书》中“静以修身,俭以养德”是指导儿子做人的经验方法;“非志无以成学”“才须学也,非学无以广才,非志无以成学”是指导儿子治学的经验方法。

【点睛】

参考译文

【甲】回乐烽前的沙地白得像雪,受降城外的月色有如秋霜。不知何处吹起凄凉的芦管,一夜间征人个个眺望故乡。

【乙】君子的行为操守,从宁静来提高自身的修养,以节俭来培养自己的品德。不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自学习。所以不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懒散就无法振奋精神,急躁冒险就不能陶冶性情。年华随时光而飞驰,意志随岁月而流逝。最终枯败零落,大多不接触世事、不为社会所用,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,其时悔恨又怎么来得及?

一、选择题

1.从题材上看,下列诗歌与下图古诗相同的一项是( )

A.孟浩然《过故人庄》 B.杜甫《江南逢李龟年》

C.陶渊明《饮酒(其五)》 D.李益《夜上受降城闻笛》

2.阅读下面两首诗,完成题目。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

对两首诗理解和分析不恰当的一项是( )

A.《天净沙·秋思》中“小桥流水人家”一句是以哀景写乐情,用安居闲适的画面反衬诗人的孤苦寂寞与思念家乡之情。

B.《夜上受降城闻笛》中“不知何处”表现了诗人月夜闻笛时的迷惘心境,反衬出夜的寂寥。

C.两首诗都抒发了思乡之情。《天净沙·秋思》抒发了一个长期漂泊他乡的游子的悲哀;《夜上受降城闻笛》抒发了戍边将士的思乡之情。

D.两首诗在最后都提到了人物形象:“断肠人”和“征人”。这使诗的情感表达水到渠成,情与景融洽无隙。

3.阅读下面的古诗,完成小题。

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

下列对本诗内容情感的理解,不正确的一项是( )

A.第一、二句写诗人登高远眺,只看见大漠似雪、月华如霜。

B.第三句写在万簌俱寂的夜晚,夜风送来了凄凉幽怨的芦笛声。

C.第四句写“征人”听到芦笛声后,不由的思念起自己的家乡。

D.从整首诗看,月色皎洁,笛声悠扬,流露出诗人淡淡的欢欣。

4.下列对古诗的理解和分析不正确的一项是( )

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

A.这是一首抒写戍边将士乡情的诗作,表达了将士们浓烈的思乡之情。

B.诗歌的前两句近镜头写登城所望,描绘了一幅边塞雪夜寒气袭人的独特景色。

C.后两句正面写情,夜风送来的芦笛声,陡然唤醒了“征人”深重的望乡之情。

D.整首诗将诗情、画意与音乐美熔于一炉,构成了苍凉旷远的意境,含蕴不尽。

二、诗歌鉴赏

阅读下面古诗,完成各题。

【甲】

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【乙】

塞上听吹笛

高适

雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼①间。

借问梅花何处落②,风吹一夜满关山。

注:①戍楼:军营城楼。 ②梅花何处落:是将曲调《梅花落》拆用。

5.下列对古诗相关内容和写法的描述,不正确的一项是( )

A.甲诗前两句写诗人登城见到沙漠如雪、月华如霜的情景,场面宏大,视野开阔。

B.甲诗中“尽”字极有张力,表现了悠扬的笛声在苍凉空旷的夜晚感染了“征人”。

C.乙诗中,后两句描绘的梅花落虚景与前面明月雪净实景营造了美妙旷远的意境。

D.甲乙两诗中的第三句在内容上都巧妙进行转折,“不知”“借问”却用法迥异。

6.借“笛”抒情是诗人常用的手法,结合两首诗,分别说说“笛”给你的感受。

阅读下面唐诗,完成各题。

夜上受降城闻笛

唐 李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

7.下列诗句运用的艺术技巧与“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”不同的一项是:( )

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.大漠孤烟直,长河落日圆

C.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞 D.大漠沙如雪,燕山月似钩

8.“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”描绘出边塞怎样的环境特点?整首诗抒发了诗人怎样的思想情感?

9.我会读:根据提示,完成诗歌联读任务。

【甲】

夜上受降城闻笛

〔唐〕李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【乙】

月夜忆舍弟①

〔唐〕杜甫

戍鼓②断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长③不达,况乃④未休兵⑤。

【注】①舍弟:谦称自己的弟弟。②戍鼓:戍[shù]楼上的更鼓。戍,驻防。③长:一直,老是。④况乃:何况是。⑤未休兵:战争还没有结束。

【创作背景】

公元759年九月,唐朝大将安禄山、史思明率部叛乱,杜甫与几个弟弟由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。

【读诗策略一:读懂“景语”中的“情语”】

(1)析手法。参照“示例”,分析【乙】诗中划线句子的作用。

示例:【甲】诗中“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”两句,生动形象地描绘了边塞月夜的情景:惨白的月光笼罩着大漠,泛起霜雪般的寒光。两句诗渲染了空寂凄清的气氛,烘托守边将士们内心的孤独凄凉,因此触发了强烈的思乡之情。

【读诗策略二:借助诗歌意象、创作背景,理解内容情感。】

(2)探意象。参照“示例”,结合“创作背景”,探究【乙】诗中“月”这一意象所寄寓的思想情感。

示例:【甲】诗中,战士们久处苦寒凄凉的边塞,月明之夜闻听芦管之音勾起思乡之情。仰望明月,遥望故乡,思念亲人。诗中的“月”这一意象寄寓了思念家乡、亲人、厌恶战争的情感。

10.阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】

塞上听吹笛

高 适

雪净胡天牧马还,明月羌笛戍楼间。

借问梅花何处,风吹一夜满关山。

【乙】

夜上受降城闻笛

李 益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【注】①梅花落:乐曲名。

(1)两首诗都写月夜闻笛,感情基调有何异同?

(2)【乙】诗的前两句描绘了“________”和“________”的边城夜色,如此运笔,是为了借寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。

11.温习课内所学,完成古诗赏析任务。

(甲)

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(乙)

柳州二月榕叶落尽偶题

柳宗元

宦情羁思①共凄凄,春半②如秋意转迷,

山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。

(注)①宦情:做官的情怀;羁思:滞留异乡的思绪。此诗为柳宗元 被贬柳州后所写。②春半:春天的中间,即二月。

(画面描绘)甲诗前两句描绘夜晚登城远望。但见大漠似雪,月华如霜,边城夜色,凄神寒骨。乙诗后两句

阅读《次北固山下》,完成下面小题。

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。

12.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗题《次北固山下》中的“次”是游览的意思,表明诗人写诗的地点。

B.首联写“客路”“行舟”,与尾联“乡书”“归雁”遥相呼应。

C.颔联生动形象地写出了景物阔大和诗人放眼山川的博大胸襟。

D.尾联诗人感叹家书无处通达,借大雁北飞表达浓浓的思乡之情。

13.下列诗句与本诗抒发的情感,不相同的一项是( )

A.夕阳西下,断肠人在天涯。(马致远《天净沙·秋思》)

B.风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成。(纳兰性德《长相思》)

C.正是江南好风景,落花时节又逢君。(杜甫《江南逢李龟年》)

D.不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。(李益《夜上受降城闻笛》)

阅读下面两首古诗词,完成小题。

【甲】

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

【乙】

夜上受降城闻笛

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

14.【甲】诗中“左迁”一词的意思是_____,首句中“杨花”“子规”两种景物的描写,既点明了时令,又渲染了____的氛围。【乙】诗中“征人”一词的意思是___,诗的开头两句描写了______的景色。

15.两首诗都写到了月,请分别说说两位诗人是如何借“月”来抒发情感的。

16.阅读下面这首古诗,完成下面小题。

夜上受降城闻笛

李 益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(1)“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。”描绘了一幅怎样的画面?

(2)尾联表达了作者怎样的思想感情?

三、对比阅读

请阅读下面古诗文,完成各题。

【甲】

夜上受降城闻笛 李益

回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【乙】

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

17.给下列加点字注音。

(1)受降城外月如霜 (2)夫君子之行

18.下列句中加点词意思相同的一项是( )

A.回乐峰前沙似雪 白雪纷纷何所似 B.一夜征人尽望乡 骨已尽矣

C.年与时驰 学而时习之 D.意与日去 意暇甚

19.翻译下列句子。

(1)静以修身,俭以养德。

(2)非学无以广才,非志无以成学。

20.请根据诗文内容填空。

《夜上受降城闻笛》通过写征人的_____,表现了征人的____,情景交融,感人肺腑。《诫子书》中,作者概括了自己_____和______的经验,劝勉儿子勤学立志,表达了对后人寄予的志存高远的厚望。

参考答案:

1.D

【解析】

【详解】

图中古诗为岑参的《行军九日思长安故园》,题材为边塞诗。

A.孟浩然《过故人庄》题材为山水田园诗;

B.杜甫《江南逢李龟年》题材为怀古伤今类;

C.陶渊明《饮酒(其五)》题材为山水田园诗;

D.李益《夜上受降城闻笛》题材为边塞诗;

故选D。

2.A

【解析】

【分析】

【详解】

A.“以哀景写乐情”错误。“小桥流水人家”描写了小桥下河水淙淙流淌,河边住着一些人家的景象。描绘了一幅温馨恬静的景象,以乐景衬哀情,反衬作者孤苦寂寞思念家乡之情。故选A。

3.D

【解析】

【详解】

D.这是一首抒写戍边将士乡情的诗作,多角度描绘戍边将士浓烈的乡愁。后两句写在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁?那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁?在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方。“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。理解为“笛声悠扬”“淡淡的欢欣”不正确。故选D。

4.B

【解析】

【分析】

【详解】

题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。

B.“边塞雪夜寒气袭人”错。描绘的是边塞月夜景色,将大漠比作雪,月华比作霜,并不是真正的雪夜景色。

故选B。

5.D

6.【甲】诗中,诗人在夜晚登城远望边城苍茫夜色,夜风送来的悠扬笛声陡然唤醒了“征人”的思乡之情;【乙】诗中,诗人写边塞奇寒的冬天听到军营城楼间传来将《梅花落》拆用的笛声,由此想到家乡,委婉含蓄地表达了内心思念家乡的强烈感情。

【解析】

5.考查对诗歌内容的理解和辨析。D.“甲乙两诗中的第三句在内容上都巧妙进行转折,‘不知’‘借问’却用法迥异”表述有误,“不知何处吹芦管”意思是不知何处吹起凄凉的芦管,“试问饱含离情的《梅花曲》飘向何处”意思是试问饱含离情的《梅花曲》飘向何处,“不知”“借问”都在诗歌中起到了由情入景的转折作用,二者用法相似;故选D。

6.考查对诗歌内容的理解和情感把握。《夜上受降城闻笛》大意:回乐烽前的沙地洁白似雪,受降城外的月色犹如深秋白霜。不知何处吹起凄凉的芦管,惹得出征的将士一夜都在思念家乡。《塞上听吹笛》大意:西北边塞,冰雪消融,战士们牧马归来。入夜明月清朗,哨所里战士吹起悠扬的羌笛。试问饱含离情的《梅花曲》飘向何处?它仿佛像梅花一样随风落满了关山。李诗写景,表现了边塞环境的险恶和景象的荒凉;写笛声,表现了怀乡的迷惘和无限的悲凉。高诗写景,表现了将士牧马归来,胡马北去的和平宁谧的图画;写笛声,表现了盛唐豪情和一些人的怀乡之情。两诗所用意象不同,即使同样是“闻笛”,传达出来的感情基调却截然不同。示例:《夜上受降城闻笛》中诗人以“沙似雪”“月如霜”来渲染环境险恶与战士们的孤苦凄凉,烘托出戍边战士“闻笛”后绵绵不断的乡思和哀伤愁绪;《塞上听吹笛》中诗人用“雪净”“牧马”“月明”等景象营造了一种边塞诗中少见的和平宁谧气氛,将士们“闻笛”后思乡却不伤怀,洋溢着一种盛唐豪情。

7.B

8.描绘出一种寒冷、凄凉的环境特点,表达了诗人怀念家乡的思想情感。

【解析】

7.本题考查赏析诗句。“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”运用的艺术技巧是运用了比喻的修辞手法。A.运用了比喻的修辞手法;B.没有运用比喻的修辞手法;C.运用了比喻的修辞手法;D.运用了比喻的修辞手法。故选B。

8.本题考查理解诗歌内容与作者情感。“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”这两句描写了一幅边塞月夜寒冷凄凉的独特景色:举目远眺,蜿蜒数十里的丘陵上耸立着座座高大的烽火台,烽火台下是一片无垠的沙漠,在月光的映照下如同积雪的荒原;近看,高城之外月光皎洁,如同深秋的寒霜。诗人如此运笔,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡,也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”意为在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声,这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁 那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁?在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方……“不知何处”,写出了诗人月夜闻笛时的迷惘心情,映衬出夜景的空寥寂寞。“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。整首诗抒发了诗人怀念家乡的思想情感。

9.(1)【乙】诗中“戍鼓断人行,边秋一雁声”描绘了一幅边塞秋天的图景:路断行人,戍鼓雁声,沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,烘托诗人孤独凄凉的内心感受,因此触发了强烈的思乡、思亲之情。

(2)【乙】诗中,诗人因为“安史之乱”与家人分离,仰望明月,思念亲人。诗中的“月”这一意象寄寓了思念家乡、担心兄弟(或家人)安危、厌恶战争的情感。

【解析】

(1)

本题考查诗句赏析。

分析示例可知,首先应描绘句中画面,然后分析其渲染了什么样的气氛,烘托了人物什么样的内心感受,表现了作者什么样的感情。

句中画面:戍楼上的更鼓声断绝了人行,秋夜的边塞传来了孤雁哀鸣。这两句诗描绘了一幅边塞秋天的图景。

渲染气氛:路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。“断人行”点明社会环境,说明战事仍然频繁、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛。

烘托内心感受:联系写作背景可知,“唐朝大将安禄山、史思明率部叛乱,杜甫与几个弟弟由于战事阻隔,音信不通”可知,此处作者所见的凄凉之景,烘托了他内心的孤独凄凉之感。

表现感情:联系“月是故乡明”和“有弟皆分散,无家问死生”可知,此处景物描写表现了诗人的思乡怀亲之情。

(2)

本题考查赏析诗中意象。

分析示例可知,首先应联系写作背景分析诗人表现了的感情,然后结合相关意象分析意象与作者情感之间的关系。

联系写作背景“公元759年九月,唐朝大将安禄山、史思明率部叛乱,杜甫与几个弟弟由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念”可知,诗人因为安史之乱与弟弟分散,音信不通,所以在看到寒露渐起,明月升天,作者仰望明月,思乡怀亲。联系“月是故乡明”“有弟皆分散,无家问死生”可知,作者借“月”这一意象,表现了作者对家乡,对亲人的思乡与牵挂之情。联系“况乃未休兵”可知,作者表现了对战争的厌恶之意。

10.(1)两首诗都表达了征人思乡的感情。高诗写冰雪消融,天空洒下明月的清辉,风传笛曲,一夜之间声满关山,意境澄澈壮阔,感情哀而不伤(乐观开朗);李诗写月如秋霜,充满寒意,夜风送来呜咽的芦笛声,意境寒冷凄清(愁惨),感情悲凉哀怨。

(2) 沙似雪 月如霜

【解析】

(1)本题考查诗歌的情感主旨的对比分析。感情基调的同。《夜上受降城闻笛》“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”正面写情。在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁?那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁绪?“一夜”和“尽望”又道出征人望乡之情的深重和急切。《塞上听吹笛》:在苍茫而又清澄的夜境里,不知哪座戍楼吹起了羌笛,那是熟悉的《梅花落》曲调啊。“梅花落”本为羌笛声,但仿佛风吹的不是笛声,而是落梅的花瓣,它四处飘散,一夜之中色香洒满关山。战士由听曲而想到故乡的梅花(胡地没有梅花),而想到梅花之落,也就含有了思乡的情调。感情基调的异。《夜上受降城闻笛》:开头两句写登城时所见的月下景色。如霜的月光和月下雪一般的沙漠,在万籁俱寂中,夜风送来呜呜咽咽的芦笛声。诗人借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉,使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。整体意境寒冷凄清,感情悲凉哀怨。《塞上听吹笛》:胡天北地,冰雪消融,是牧马的时节了。傍晚战士赶着马群归来,天空洒下明月的清辉。营造出一种边塞诗中不多见的和平宁谧的气氛,为全诗定下了一个开朗壮阔的基调。意境澄澈壮阔,感情哀而不伤。

(2)本题考查句子的理解。乙诗前两句意为:回乐烽前的沙地洁白似雪,受降城外的月色有如深秋白霜。“沙似雪”与“月如霜”是边塞特有之景,表现了天气的寒冷与环境的恶劣。作者借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

11.描绘春雨过山城,但见百花凋零,榕叶满院,鸟鸣莺啼,凄然伤春。

【解析】

【详解】

此题考查学生描述画面的能力。解答这类题目要在读懂诗歌,理解内容的基础上,发挥联想和想象,扣住画面,抓住形象,用生动、流畅的语言加以描述,不能偏离诗歌的意境、主题和诗人的情感。“山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼”的意思是“山城的雨后,百花凋零。榕树叶落满庭院,黄莺的啼叫也显得十分嘈杂”,写出了山雨下得大,来得猛,涤荡万物,百年老榕叶落满庭,莺啼之声又增添了一重伤感情绪。

12.A

13.C

【解析】

12.

本题考查对诗歌内容的理解。

A.“诗题《次北固山下》中的‘次’是游览的意思”表述错误,“次北固山下”中的“次”是“停泊”的意思,而非“游览”的意思。

故选A。

13.

本题考查诗歌情感的理解。

联系《次北固山下》“客路青山外”“乡书何处达?归雁洛阳边”可知,作者客居在外,希望北归的大雁捎一封家书到洛阳,表达了诗人浓浓的思乡之情。

A.“夕阳西下,断肠人在天涯”这里通过秋天意象的描写,表达了游子倦于漂泊的孤寂愁苦和思念故乡之情,与《次北固山下》表达的情感一致;

B.“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成”描绘了词人出行关外的艰辛和凄苦,抒发了词人浓郁的思乡之情,与《次北固山下》表达的情感一致;

C.“正是江南好风景,落花时节又逢君”用江南美景反衬离乱世事和沉沦身世,表达了诗人对开元盛世的无限怀念,对国运衰微的现实的无限感慨,对自身身世飘零的深切感伤,与《次北固山下》表达的情感不同;

D.“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”这笛声使诗人想到:是哪座烽火台上的戍卒在借芦笛声倾诉那无尽的边愁?那幽怨的笛声又触动了多少征人的思乡愁?在这漫长的边塞之夜,他们一个个披衣而起,忧郁的目光掠过似雪的沙漠,如霜的月地,久久凝视着远方。“一夜”和“尽望”道出了征人思乡之情的深重和急切,与《次北固山下》表达的情感一致;

故选C。

14. 降职(或贬官) 悲凉、伤感(或凄凉) 出征(或戍边)的军人 夜晚登城所见的月下(或边塞月夜)

15.甲诗“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”,诗人运用丰富而奇妙的想象(或拟人的修辞),把自己的思念托付给明月,带给远方的朋友,表达了诗人对友人的同情和关切。乙诗“沙似雪”“月如霜”,运用比喻的修辞手法,将沙漠和月光比作霜雪,形象地描绘出边塞的寒冷、凄凉,抒发了戍边将士们的思乡之情。

【解析】

【分析】

14.

本题考查对诗歌内容的理解与词语的解释。

“左迁”,降低官职,即“降官”。犹言下迁。汉代贵右贱左,故将贬官称为左迁。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》首句写出了春光消逝时的萧条景况,渲染了环境气氛的黯淡、凄楚,对王昌龄“左迁”赴任路途险远的描画,显出李白对诗友远谪的关切与同情。《夜上受降城闻笛》是一首抒写成边将士乡情的诗作。在这万籁俱寂的静夜里,夜风送来了凄凉幽怨的芦笛声,更加唤起了征人望乡之情。其中“征人”指远行或出征的军人。诗的开头两句,写登城时所见的月下景色。如霜的月光和月下雪一般的沙漠,正是触发征人乡思的典型环境。

15.

本题考查学生对诗歌内容的理解能力。

可结合着关键词的运用和理解来体会。在甲诗中“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”两句,李白通过丰富的想象,给予抽象的“愁心”以物的属性。诗人将月亮人格化,托明月带去自己对友人的思念,寄托自己的离愁。在乙诗中,“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。”描写了一幅边塞月夜的独特景色。沙漠并非雪原,诗人偏说它“似雪”,月光并非秋霜,诗人偏说它“如霜”。诗人运用比喻的西祠,是为了借这寒气袭人的景物来渲染心境的愁惨凄凉。正是这似雪的沙漠和如霜的月光使受降城之夜显得格外空寂惨淡。也使诗人格外强烈地感受到置身边塞绝域的孤独,而生发出思乡情愫。

16.(1)举目远眺,蜿蜒数十里的丘陵上耸立着座座高大的烽火台。回乐烽前的沙漠如同白雪,烽火台上月光皎洁,如同深秋的寒霜。

(2)表达戍边战士对家乡的思念之情。

【解析】

(1)

此类试题解答要在理解诗句内容的基础上,抓住诗句中的具体意象,加上合理的联想和想象,对诗句内容进行生动形象地描绘,使之能呈现出“画面”效果。诗句中的“沙似雪”“月如霜”,采用比喻修辞方式将月下“大漠”比作“白雪”,将“明月”比作“严霜”,生动而形象地写出了大漠的荒寒和月色的凄冷。描绘画面时要抓住原句的意思,然后抓住“沙似雪”“月如霜”展开合理的联想和想象,用生动的语言描绘出来。答案不唯一,符合要求即可。

(2)

本题考查对诗歌主旨的理解。诗的开头两句写登城时所见的月下景色。如霜的月光和月下雪一般的沙漠,正是触发征人乡思的典型环境。接着用“不知何处吹芦管”写出了在这万籁俱寂的静夜里,夜风送来了凄凉幽怨的芦笛声,又通过“征人”的“一夜”的“尽望乡”,表达了戍边战士思念家乡之情的深重和急切。据此理解概括作答。

17.(1)xiánɡ (2)fú

18.A

19.(1)用宁静专一来修养身心,用节约来培养自己的品德。

(2)不学习就没办法增长才干,没有志向就没办法在学习上有所成就。

20. 眼前之景 思乡之情 做人 治学

【解析】

17.本题考查多音字注音。(1)“受降城外月如霜”意思是:受降城外的月色如秋霜一般,据此语境判断“降”读音xiáng ;(2)“夫君子之行”意思是:君子的行为操守,据此语境判断“夫”读音fú,指段首或句首发语词,引出下文的议论,无实际的意义。

18.本题考查一词多义。注意根据语境确定词义。A.都是“像”的意思;B.全/完;C.时光/按一定时间;D.意志/神情;故选A。

19.本题考查翻译。具翻译的要求是做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换、补、移”,我们在翻译句子的时候要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇到倒装句就要按现代汉语语序疏通,如遇到省略句要把省略的成分补充完整。(1)重点词语:静,宁静;以,用来;修身,个人的品德修养;俭,节俭;养,培养。(2)重点词语:广,增长;才,才干;志,志向。

20.本题考查学生对文言文内容的理解和分析能力。对文言文的字词理解、词句赏析、词语作用、主要内容、文章主旨都要有一定的理解,才能轻松做答。《夜上受降城闻笛》中“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”写了征人眼前看到的景象;“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”写由凄凉的芦管声,惹得出征的将士一夜都在思念家乡,是写征人思乡的感情;《诫子书》中“静以修身,俭以养德”是指导儿子做人的经验方法;“非志无以成学”“才须学也,非学无以广才,非志无以成学”是指导儿子治学的经验方法。

【点睛】

参考译文

【甲】回乐烽前的沙地白得像雪,受降城外的月色有如秋霜。不知何处吹起凄凉的芦管,一夜间征人个个眺望故乡。

【乙】君子的行为操守,从宁静来提高自身的修养,以节俭来培养自己的品德。不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自学习。所以不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懒散就无法振奋精神,急躁冒险就不能陶冶性情。年华随时光而飞驰,意志随岁月而流逝。最终枯败零落,大多不接触世事、不为社会所用,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,其时悔恨又怎么来得及?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首