第六课 凝神造像——中国传统雕塑 课件(共34页)

文档属性

| 名称 | 第六课 凝神造像——中国传统雕塑 课件(共34页) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 29.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-09-22 16:31:18 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第六课

基本问题

中国传统雕塑承载了古代中国人怎样的文化观念?

1987年,秦始皇陵及兵马俑被联合国教科组织列入《世界遗产名录》,是中国首批列入《世界遗产名录》的六处遗产之一。那么,如何认识和理解这一重要的文化遗产?从中能看出中国传统雕塑有哪些特点?中国传统雕塑还有哪些优秀的代表作品?

情境导入

一、陵墓雕塑

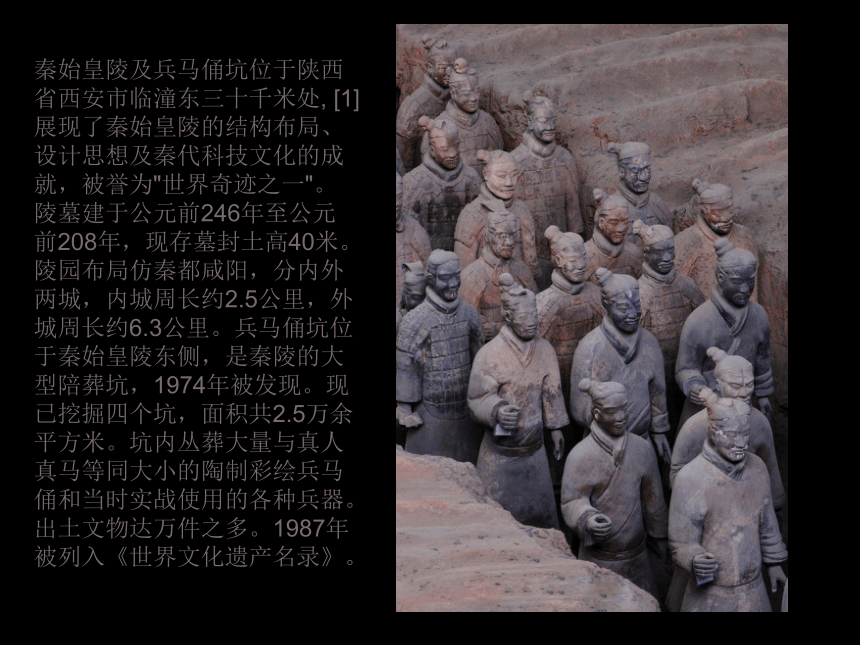

古代中国人相信人死后灵魂不灭,形成了“事死如事生”的丧葬观念。所以,中国古代陵墓的地下、地上设施和随葬品都要模仿墓主人生前生活的场景。根据《史记》记载,秦始皇陵是按照秦朝都城的格局设计建造的,陵墓内部“上具天文,下具地理”,俨然构成了一个死后的世界。数量庞大、气势恢宏的兵马俑就是守护这座都城的地下军队。

秦始皇陵及兵马俑坑位于陕西省西安市临潼东三十千米处, [1] 展现了秦始皇陵的结构布局、设计思想及秦代科技文化的成就,被誉为"世界奇迹之一"。陵墓建于公元前246年至公元前208年,现存墓封土高40米。陵园布局仿秦都咸阳,分内外两城,内城周长约2.5公里,外城周长约6.3公里。兵马俑坑位于秦始皇陵东侧,是秦陵的大型陪葬坑,1974年被发现。现已挖掘四个坑,面积共2.5万余平方米。坑内丛葬大量与真人真马等同大小的陶制彩绘兵马俑和当时实战使用的各种兵器。出土文物达万件之多。1987年被列入《世界文化遗产名录》。

相关链接

世界文化遗产

世界文化遗产是世界遗产的重要组成部分,其中数量最多的一类。世界遗产还包括世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产和世界文化景观遗产。按照《保护世界文化和自然遗产公约》的规定,文化遗产是指从历史、艺术或科学的角度看具有突出的普遍价值的文物、建筑群和遗址。这本《美术鉴赏》所涉及的作品绝大部分属于世界文化遗产范畴。

秦始皇陵一号兵马俑坑局部[秦代] 陕西临潼

探究与发现

如前文所述,秦始皇陵是首都咸阳的缩影。在陵园的城墙内考古人员发现了寝陵和便殿建筑遗址、园寺吏舍遗址、铜车马陪葬坑、文官俑陪葬坑、百戏俑陪葬坑等。秦人为什么要把兵马俑陪葬坑设在距秦始皇陵封土以东约1.5公里的地方,而其他的陪葬坑却设在陵园城墙内?这种布局设计 反映了什么样的概念?

将军俑(陶塑) 高197厘米[秦代]陕西临潼秦始皇陵一号兵马俑坑出图

跪射俑(陶塑) 高120厘米 [秦代] 陕西临潼秦始皇陵二号兵马俑坑出土

在一号坑中已发掘出武士俑500余件,战车6乘,驾车马24匹,还有青铜剑、吴钩、矛、箭、弩机、铜戟等实战用的青铜兵器和铁器。俑坑东端有210个与人等高的陶武士俑,面部神态、服式、发型各不相同,个个栩栩如生,形态逼真,排成三列横队,每列70人,其中除3个领队身着销甲外,其余均穿短褐,腿扎裹腿,线履系带,免盔束发,挽弓挎箭,手执弩机,似待命出发的前锋部队。其后,是6000个铠甲俑组成的主体部队,个个手执3米左右长矛、戈、戟等长兵器,同35乘驷马战车间隔在11条东西向的过洞里,排成38路纵队。南北两侧和两端,各有一列武士俑,似为卫队,以防侧尾受袭。这支队伍阵容齐整,装备完备,威风凛凛,气壮山河,是秦始皇当年浩荡大军的艺术再现,具有强烈的艺术感染力。

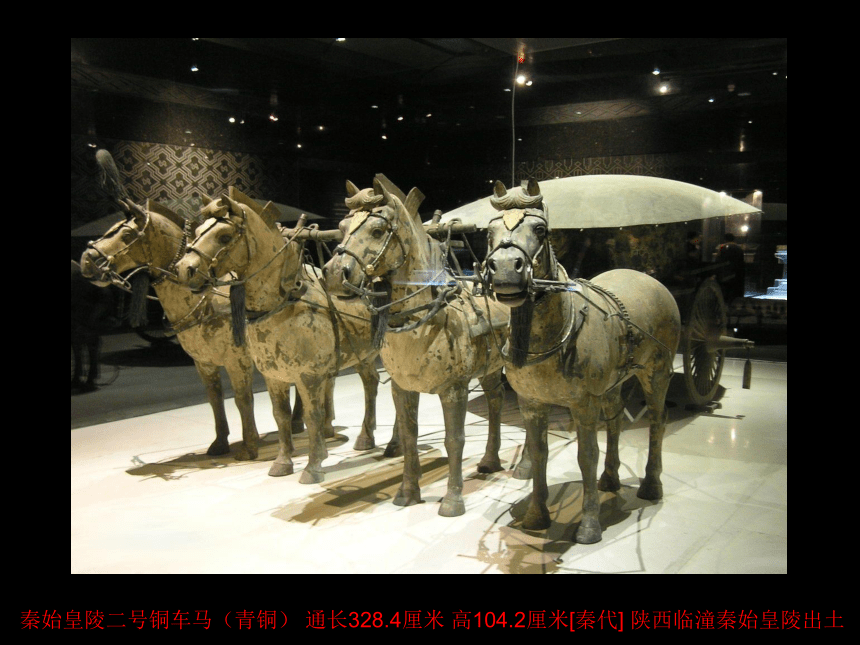

秦始皇陵二号铜车马(青铜) 通长328.4厘米 高104.2厘米[秦代] 陕西临潼秦始皇陵出土

秦始皇陵二号兵马俑坑 局部 [秦代] 陕西临潼

文官俑

百戏俑 (陶塑)

残高172厘米 [秦代]

陕西临潼秦始皇陵百戏俑坑出土

霍去病墓封土[西汉] 陕西兴平道常村(照片摄于1914年)

马踏匈奴

野猪

伏虎

卧牛

卧马

相关链接

尊重、保护文化遗产

由于战争、自然灾害和各种人为的因素,世界上许多珍贵的文化遗产受到严重的破坏。例如,“昭陵六骏”中的飒露紫和拳毛 于1914年被打碎盗运国外,造成了不可弥补的损失。因此,我们在提高美术鉴赏能力的同时,应该加强文物保护意识,为子孙后代留下更多的艺术财富。

昭陵六骏之飒露紫(浮雕) 176厘米X207厘米

三彩骆驼载乐俑(彩釉陶)

高58.4厘米[唐代] 陕西西安鲜于庭诲墓出图

二、宗教雕塑

与陵墓雕塑不同,中国传统的宗教雕塑以宗教教义、故事、人物为题材,反映了古人虔诚的宗教信仰,期中以佛教雕塑艺术成就最高。

佛教雕塑大量保存于石窟寺中。石窟寺开凿于山崖上,在中国始于十六国时期,南北朝、隋唐、宋元各代陆续开凿,遍及南北各地。期中规模最大、库龛多、艺术成就高的有敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、重庆大足石刻等。它们先后被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

探究与发现

为什么中国的石窟艺术集中在甘肃、山西、河南等地区?

二、宗教雕塑

与陵墓雕塑不同、中国传统的宗教雕塑以宗教教义、故事、人物为题材、反映了古人虔诚的宗教信仰,其中以佛教雕塑艺术成就最高。

佛教雕塑大量保存于石窟寺中。石窟寺开凿于山崖上,在中国始于十六国时期,南北朝、隋唐、宋元各代陆续开凿,遍及南北各地。期中规模大、窟龛多、艺术成就高的有敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、重庆大足石刻等。它们先后被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

云冈石窟是有北魏皇室开凿的第一座大型石窟。期中第16窟至20窟中的五尊主题佛像象征了北魏的五世帝王,宣扬了皇帝“即是当今如来”的思想。主尊佛像高大,端坐在椭圆形的窟内,给礼拜者以心理上强大的压迫感和权威感,由此令其联想到皇权的威严。由于石窟造像的模式是从印度传入西域再传入中原地区的,这些佛像还保留印度造像的一些特征。

主佛身高1.35米,顶做螺纹高肉髻,双耳下垂,面容清秀,细眉与鼻相通,鼻梁高而挺直。双目微微下视,唇型立体,唇角内收,唇珠呈弓形,眉眼中略带笑容,显得庄重而又亲切。

麦积山石窟第147窟

2022年百度百科博物馆计划联手南京博物院,在百度APP进行全网独家发行《竹林七贤与荣启期砖画》系列数字藏品 [1] ,《竹林七贤与荣启期砖画-嵇康》便是这个系列中的一款藏品。

嵇康,字叔夜,三国时期魏国谯国铚县人,著名思想家、音乐家、文学家。嵇康自幼聪颖,容止出众。他博览群书,广习诸艺,尤为喜爱老庄,是“竹林七贤”的精神领袖。嵇康风度非凡,为一世之标,史有所载:嵇康身长七尺八寸,风姿特秀。见者叹曰:“萧萧肃肃,爽朗清举。”或云:“肃肃如松下风,高而徐引。”

卢舍那大佛,是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一座造像,以神秘微笑著称,被国外游客誉为“东方蒙娜丽莎”、“世界最美雕像”。 [1-4]

卢舍那大佛作于唐高宗咸亨三年(公元672年),位于洛阳龙门西山南部山腰大卢舍那像龛 [5] ,通高17.14米,头高4米,耳长1.9米。

日本光明皇后非常敬仰武则天,卢舍那大佛雕刻的消息传入日本后,在光明皇后力劝下,740年圣武天皇发愿“朕亦奉造”,于是在奈良(平城京)东大寺建造卢舍那佛铜像。

迦叶像(彩塑) 高172厘米[唐代] 甘肃敦煌莫高窟第45窟

敦煌莫高窟第45窟(彩塑)[唐代] 甘肃敦煌

《晋祠圣母殿侍女像》,彩塑,作于北宋元佑年间,约1082年左右,位于山西省太原市西南25公里处晋祠圣母殿。 圣母殿中有彩绘塑像四十余尊,均为北宋时期作品。圣母坐像居正中位置,高2.28米,凤冠蟒袍,端庄气派,周围有众多女官、侍女环绕。她们的动作姿态各不相同,神态性格都刻画得十分生动自然,是晋祠彩塑中最出色的一组人物塑像。

相关链接

“秀骨清像”与“褒衣博带”

“秀骨清像”一词源于唐代张彦远《历代名画记》中,转引张怀瓘对南朝路探徽绘画风格的评价,反映了南朝文人士大夫阶层注重神韵、追求清秀脱俗的审美偏好。北魏孝文帝推行汉化政策以后,“秀骨清像”的审美得以在北方广泛传播,佛教造型逐渐由健壮浑厚转向修长清秀,服饰上出现了具有中原衮服式样的“褒衣博带”,加重了飘逸清秀的造型趣味,形成了一种新的造像风格,也是中国佛教雕塑本土化的标志之一。

小结

中国传统雕塑是中国古代风俗与宗教观念的反映,雕塑的布局、造型与色彩折射了中华民族独特的审美观念。因此欣赏这些作品,我们可以从功能、观念、环境、造型、色彩等多方面着手,进行多角度的观看与分析。

拓展学习

选择一件自己感兴趣的中国传统雕塑作品,并围绕功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域等几个方面,写一篇讲解导览词,并试着给同学介绍这件作品。

第六课

基本问题

中国传统雕塑承载了古代中国人怎样的文化观念?

1987年,秦始皇陵及兵马俑被联合国教科组织列入《世界遗产名录》,是中国首批列入《世界遗产名录》的六处遗产之一。那么,如何认识和理解这一重要的文化遗产?从中能看出中国传统雕塑有哪些特点?中国传统雕塑还有哪些优秀的代表作品?

情境导入

一、陵墓雕塑

古代中国人相信人死后灵魂不灭,形成了“事死如事生”的丧葬观念。所以,中国古代陵墓的地下、地上设施和随葬品都要模仿墓主人生前生活的场景。根据《史记》记载,秦始皇陵是按照秦朝都城的格局设计建造的,陵墓内部“上具天文,下具地理”,俨然构成了一个死后的世界。数量庞大、气势恢宏的兵马俑就是守护这座都城的地下军队。

秦始皇陵及兵马俑坑位于陕西省西安市临潼东三十千米处, [1] 展现了秦始皇陵的结构布局、设计思想及秦代科技文化的成就,被誉为"世界奇迹之一"。陵墓建于公元前246年至公元前208年,现存墓封土高40米。陵园布局仿秦都咸阳,分内外两城,内城周长约2.5公里,外城周长约6.3公里。兵马俑坑位于秦始皇陵东侧,是秦陵的大型陪葬坑,1974年被发现。现已挖掘四个坑,面积共2.5万余平方米。坑内丛葬大量与真人真马等同大小的陶制彩绘兵马俑和当时实战使用的各种兵器。出土文物达万件之多。1987年被列入《世界文化遗产名录》。

相关链接

世界文化遗产

世界文化遗产是世界遗产的重要组成部分,其中数量最多的一类。世界遗产还包括世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产和世界文化景观遗产。按照《保护世界文化和自然遗产公约》的规定,文化遗产是指从历史、艺术或科学的角度看具有突出的普遍价值的文物、建筑群和遗址。这本《美术鉴赏》所涉及的作品绝大部分属于世界文化遗产范畴。

秦始皇陵一号兵马俑坑局部[秦代] 陕西临潼

探究与发现

如前文所述,秦始皇陵是首都咸阳的缩影。在陵园的城墙内考古人员发现了寝陵和便殿建筑遗址、园寺吏舍遗址、铜车马陪葬坑、文官俑陪葬坑、百戏俑陪葬坑等。秦人为什么要把兵马俑陪葬坑设在距秦始皇陵封土以东约1.5公里的地方,而其他的陪葬坑却设在陵园城墙内?这种布局设计 反映了什么样的概念?

将军俑(陶塑) 高197厘米[秦代]陕西临潼秦始皇陵一号兵马俑坑出图

跪射俑(陶塑) 高120厘米 [秦代] 陕西临潼秦始皇陵二号兵马俑坑出土

在一号坑中已发掘出武士俑500余件,战车6乘,驾车马24匹,还有青铜剑、吴钩、矛、箭、弩机、铜戟等实战用的青铜兵器和铁器。俑坑东端有210个与人等高的陶武士俑,面部神态、服式、发型各不相同,个个栩栩如生,形态逼真,排成三列横队,每列70人,其中除3个领队身着销甲外,其余均穿短褐,腿扎裹腿,线履系带,免盔束发,挽弓挎箭,手执弩机,似待命出发的前锋部队。其后,是6000个铠甲俑组成的主体部队,个个手执3米左右长矛、戈、戟等长兵器,同35乘驷马战车间隔在11条东西向的过洞里,排成38路纵队。南北两侧和两端,各有一列武士俑,似为卫队,以防侧尾受袭。这支队伍阵容齐整,装备完备,威风凛凛,气壮山河,是秦始皇当年浩荡大军的艺术再现,具有强烈的艺术感染力。

秦始皇陵二号铜车马(青铜) 通长328.4厘米 高104.2厘米[秦代] 陕西临潼秦始皇陵出土

秦始皇陵二号兵马俑坑 局部 [秦代] 陕西临潼

文官俑

百戏俑 (陶塑)

残高172厘米 [秦代]

陕西临潼秦始皇陵百戏俑坑出土

霍去病墓封土[西汉] 陕西兴平道常村(照片摄于1914年)

马踏匈奴

野猪

伏虎

卧牛

卧马

相关链接

尊重、保护文化遗产

由于战争、自然灾害和各种人为的因素,世界上许多珍贵的文化遗产受到严重的破坏。例如,“昭陵六骏”中的飒露紫和拳毛 于1914年被打碎盗运国外,造成了不可弥补的损失。因此,我们在提高美术鉴赏能力的同时,应该加强文物保护意识,为子孙后代留下更多的艺术财富。

昭陵六骏之飒露紫(浮雕) 176厘米X207厘米

三彩骆驼载乐俑(彩釉陶)

高58.4厘米[唐代] 陕西西安鲜于庭诲墓出图

二、宗教雕塑

与陵墓雕塑不同,中国传统的宗教雕塑以宗教教义、故事、人物为题材,反映了古人虔诚的宗教信仰,期中以佛教雕塑艺术成就最高。

佛教雕塑大量保存于石窟寺中。石窟寺开凿于山崖上,在中国始于十六国时期,南北朝、隋唐、宋元各代陆续开凿,遍及南北各地。期中规模最大、库龛多、艺术成就高的有敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、重庆大足石刻等。它们先后被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

探究与发现

为什么中国的石窟艺术集中在甘肃、山西、河南等地区?

二、宗教雕塑

与陵墓雕塑不同、中国传统的宗教雕塑以宗教教义、故事、人物为题材、反映了古人虔诚的宗教信仰,其中以佛教雕塑艺术成就最高。

佛教雕塑大量保存于石窟寺中。石窟寺开凿于山崖上,在中国始于十六国时期,南北朝、隋唐、宋元各代陆续开凿,遍及南北各地。期中规模大、窟龛多、艺术成就高的有敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、重庆大足石刻等。它们先后被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

云冈石窟是有北魏皇室开凿的第一座大型石窟。期中第16窟至20窟中的五尊主题佛像象征了北魏的五世帝王,宣扬了皇帝“即是当今如来”的思想。主尊佛像高大,端坐在椭圆形的窟内,给礼拜者以心理上强大的压迫感和权威感,由此令其联想到皇权的威严。由于石窟造像的模式是从印度传入西域再传入中原地区的,这些佛像还保留印度造像的一些特征。

主佛身高1.35米,顶做螺纹高肉髻,双耳下垂,面容清秀,细眉与鼻相通,鼻梁高而挺直。双目微微下视,唇型立体,唇角内收,唇珠呈弓形,眉眼中略带笑容,显得庄重而又亲切。

麦积山石窟第147窟

2022年百度百科博物馆计划联手南京博物院,在百度APP进行全网独家发行《竹林七贤与荣启期砖画》系列数字藏品 [1] ,《竹林七贤与荣启期砖画-嵇康》便是这个系列中的一款藏品。

嵇康,字叔夜,三国时期魏国谯国铚县人,著名思想家、音乐家、文学家。嵇康自幼聪颖,容止出众。他博览群书,广习诸艺,尤为喜爱老庄,是“竹林七贤”的精神领袖。嵇康风度非凡,为一世之标,史有所载:嵇康身长七尺八寸,风姿特秀。见者叹曰:“萧萧肃肃,爽朗清举。”或云:“肃肃如松下风,高而徐引。”

卢舍那大佛,是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一座造像,以神秘微笑著称,被国外游客誉为“东方蒙娜丽莎”、“世界最美雕像”。 [1-4]

卢舍那大佛作于唐高宗咸亨三年(公元672年),位于洛阳龙门西山南部山腰大卢舍那像龛 [5] ,通高17.14米,头高4米,耳长1.9米。

日本光明皇后非常敬仰武则天,卢舍那大佛雕刻的消息传入日本后,在光明皇后力劝下,740年圣武天皇发愿“朕亦奉造”,于是在奈良(平城京)东大寺建造卢舍那佛铜像。

迦叶像(彩塑) 高172厘米[唐代] 甘肃敦煌莫高窟第45窟

敦煌莫高窟第45窟(彩塑)[唐代] 甘肃敦煌

《晋祠圣母殿侍女像》,彩塑,作于北宋元佑年间,约1082年左右,位于山西省太原市西南25公里处晋祠圣母殿。 圣母殿中有彩绘塑像四十余尊,均为北宋时期作品。圣母坐像居正中位置,高2.28米,凤冠蟒袍,端庄气派,周围有众多女官、侍女环绕。她们的动作姿态各不相同,神态性格都刻画得十分生动自然,是晋祠彩塑中最出色的一组人物塑像。

相关链接

“秀骨清像”与“褒衣博带”

“秀骨清像”一词源于唐代张彦远《历代名画记》中,转引张怀瓘对南朝路探徽绘画风格的评价,反映了南朝文人士大夫阶层注重神韵、追求清秀脱俗的审美偏好。北魏孝文帝推行汉化政策以后,“秀骨清像”的审美得以在北方广泛传播,佛教造型逐渐由健壮浑厚转向修长清秀,服饰上出现了具有中原衮服式样的“褒衣博带”,加重了飘逸清秀的造型趣味,形成了一种新的造像风格,也是中国佛教雕塑本土化的标志之一。

小结

中国传统雕塑是中国古代风俗与宗教观念的反映,雕塑的布局、造型与色彩折射了中华民族独特的审美观念。因此欣赏这些作品,我们可以从功能、观念、环境、造型、色彩等多方面着手,进行多角度的观看与分析。

拓展学习

选择一件自己感兴趣的中国传统雕塑作品,并围绕功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域等几个方面,写一篇讲解导览词,并试着给同学介绍这件作品。

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术