第24课人民解放战争的胜利课堂训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第24课人民解放战争的胜利课堂训练(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-22 23:00:06 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册历史第24课人民解放战争的胜利课堂训练

选择题

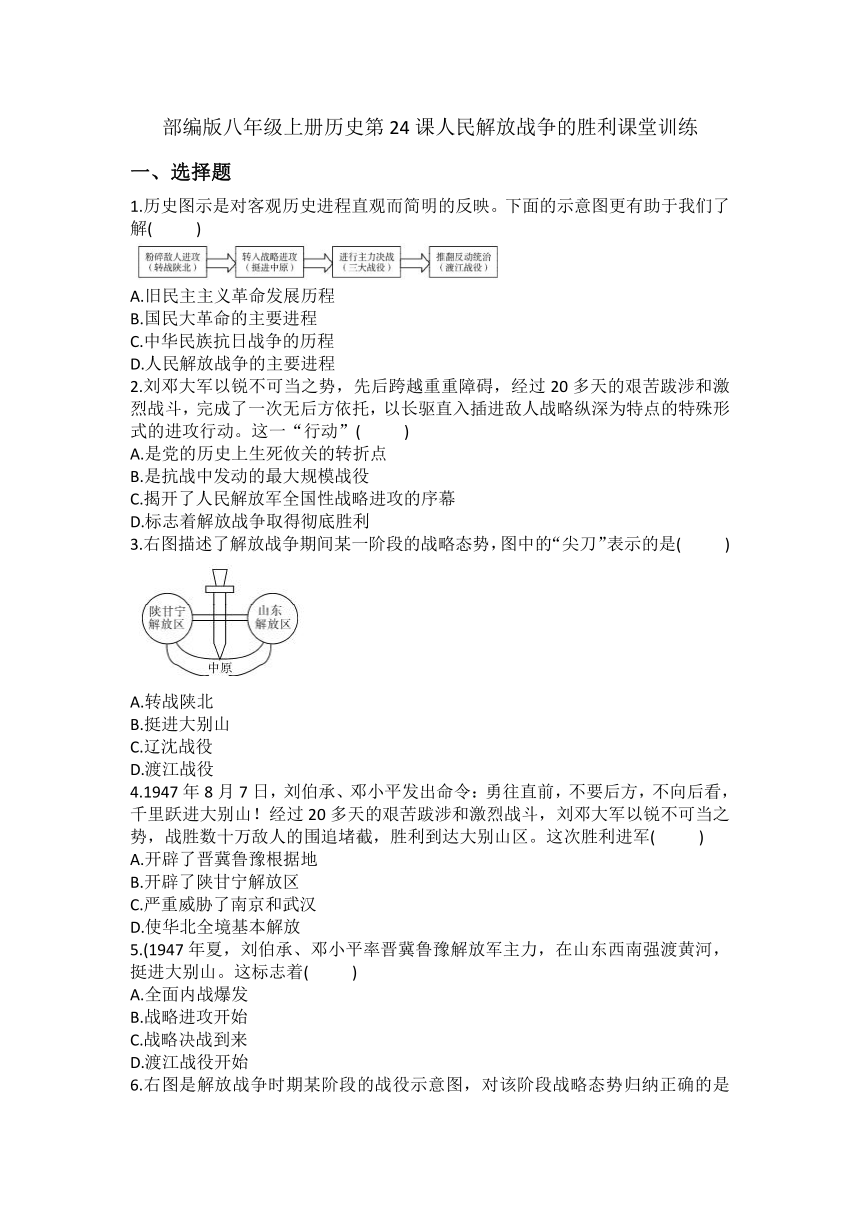

1.历史图示是对客观历史进程直观而简明的反映。下面的示意图更有助于我们了解( )

A.旧民主主义革命发展历程

B.国民大革命的主要进程

C.中华民族抗日战争的历程

D.人民解放战争的主要进程

2.刘邓大军以锐不可当之势,先后跨越重重障碍,经过20多天的艰苦跋涉和激烈战斗,完成了一次无后方依托,以长驱直入插进敌人战略纵深为特点的特殊形式的进攻行动。这一“行动”( )

A.是党的历史上生死攸关的转折点

B.是抗战中发动的最大规模战役

C.揭开了人民解放军全国性战略进攻的序幕

D.标志着解放战争取得彻底胜利

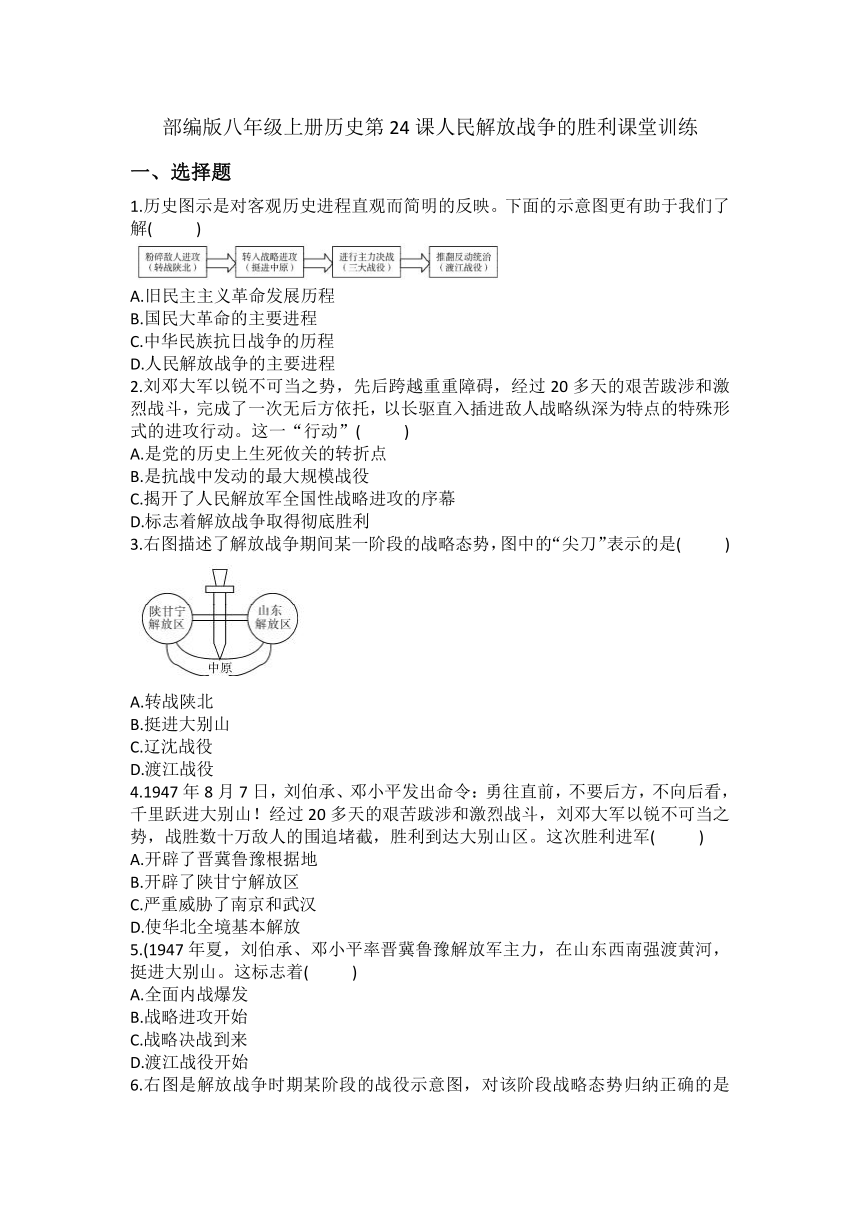

3.右图描述了解放战争期间某一阶段的战略态势,图中的“尖刀”表示的是( )

A.转战陕北

B.挺进大别山

C.辽沈战役

D.渡江战役

4.1947年8月7日,刘伯承、邓小平发出命令:勇往直前,不要后方,不向后看,千里跃进大别山!经过20多天的艰苦跋涉和激烈战斗,刘邓大军以锐不可当之势,战胜数十万敌人的围追堵截,胜利到达大别山区。这次胜利进军( )

A.开辟了晋冀鲁豫根据地

B.开辟了陕甘宁解放区

C.严重威胁了南京和武汉

D.使华北全境基本解放

5.(1947年夏,刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河,挺进大别山。这标志着( )

A.全面内战爆发

B.战略进攻开始

C.战略决战到来

D.渡江战役开始

6.右图是解放战争时期某阶段的战役示意图,对该阶段战略态势归纳正确的是( )

A.转战陕北、指挥若定

B.千里跃进、战略反攻

C.战略决战、全胜可期

D.千里渡江、摧枯拉朽

7.1947年6月30日,晋冀鲁豫解放军主力强渡黄河,千里跃进大别山,揭开人民解放军战略进攻的序幕。其领导人是( )

A.毛泽东、彭德怀

B.陈毅、粟裕

C.刘伯承、邓小平

D.贺龙、林彪

8.解放区流传着一首歌谣:“最后一瓢米送去做军粮,最后一块布拿去缝军装,最后一个娃送去上战场,最后一床被盖在担架上。”这首歌谣反映了解放战争获胜的主要原因是( )

A.解放军作战勇敢

B.国民党军战斗力低下

C.民众的大力支援

D.解放军作战方针正确

9.北平的和平解放,使古都的文物古迹完好无损地保存下来了,人们的生命财产也免遭战火的破坏和损伤。对此作出贡献的历史人物是( )

A.张学良 B.佟麟阁

C.李宗仁 D.傅作义

10.观察右边的战役态势,它反映的是人民解放战争时期的( )

A.辽沈战役

B.渡江战役

C.平津战役

D.淮海战役

11.“我军第二年作战的基本任务是:举行全国性的反攻,即以主力打到外线去,将战争引向国民党区域,在外线大量歼敌……”材料中“打到外线去”开辟大别山根据地的主力部队是( )

A.东北解放军 B.刘邓大军

C.中原解放军 D.华北解放军

12.1949年4月,毛泽东主席得知某战役胜利的消息时,欣然写下著名诗篇《七律·人民解放军占领南京》。该战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.渡江战役

13.古城南京是中国历史一位特殊“见证者”,它见证了( )

①中华民国的建立

②五四运动的爆发

③日军大屠杀

④蒋家王朝的覆灭

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.③④

14.“最后一瓢米送去做军粮,最后一块布拿去缝军装,最后一个娃送去上战场,最后一床被盖在担架上。”这首流行于解放战争期间的民谣最能够说明( )

A.解放战争爆发的原因

B.解放战争的进程

C.解放战争胜利的原因

D.解放战争的影响

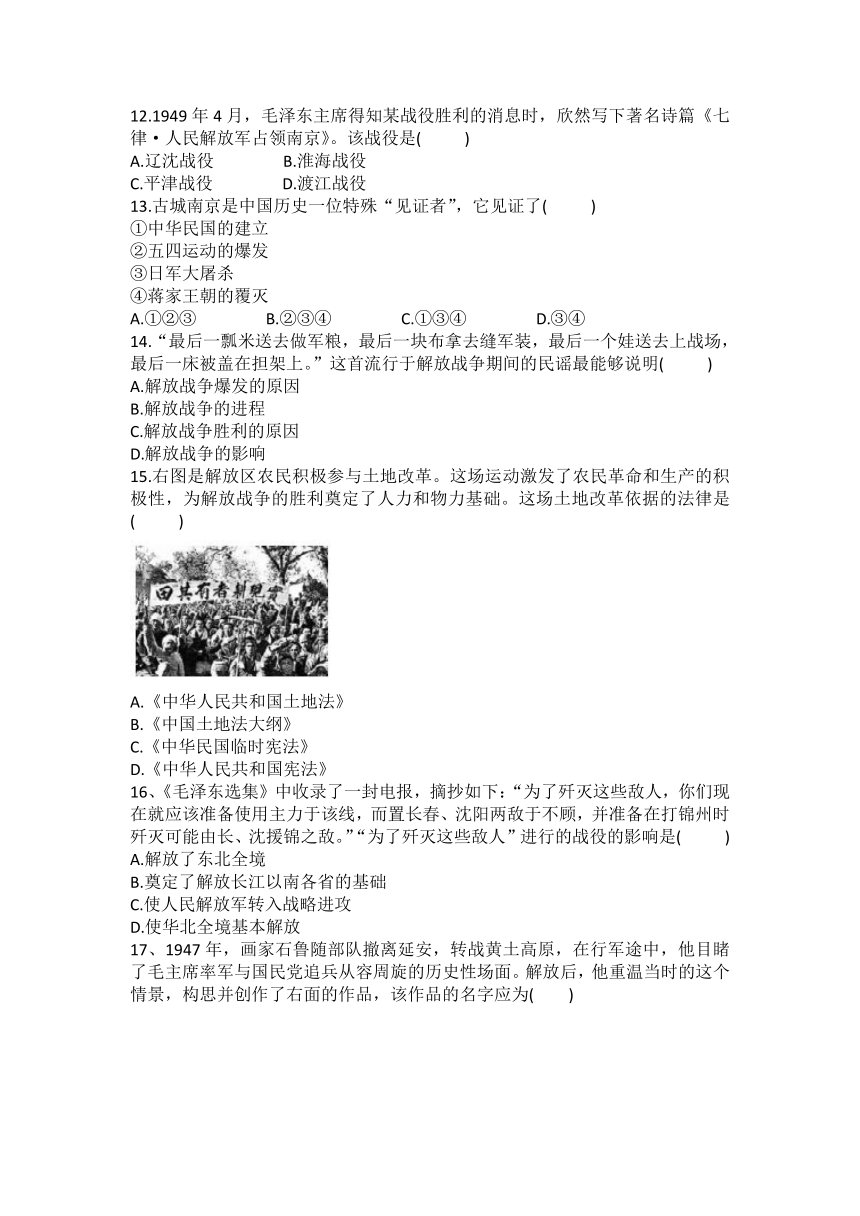

15.右图是解放区农民积极参与土地改革。这场运动激发了农民革命和生产的积极性,为解放战争的胜利奠定了人力和物力基础。这场土地改革依据的法律是( )

A.《中华人民共和国土地法》

B.《中国土地法大纲》

C.《中华民国临时宪法》

D.《中华人民共和国宪法》

16、《毛泽东选集》中收录了一封电报,摘抄如下:“为了歼灭这些敌人,你们现在就应该准备使用主力于该线,而置长春、沈阳两敌于不顾,并准备在打锦州时歼灭可能由长、沈援锦之敌。”“为了歼灭这些敌人”进行的战役的影响是( )

A.解放了东北全境

B.奠定了解放长江以南各省的基础

C.使人民解放军转入战略进攻

D.使华北全境基本解放

17、1947年,画家石鲁随部队撤离延安,转战黄土高原,在行军途中,他目睹了毛主席率军与国民党追兵从容周旋的历史性场面。解放后,他重温当时的这个情景,构思并创作了右面的作品,该作品的名字应为( )

A.转战陕北

B.挺进大别山

C.解放南京

D.淮海战役

18.中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十或八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十到三十的土地,终年劳动不得温饱。为此解放区颁布了( )

A.《天朝田亩制度》

B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》

D.《中国土地法大纲》

19.毛泽东说:“蒋介石两个拳头指(陕北和山东)这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。”指挥这次军事行动在南京政府的胸膛,插上一刀的中共将领是( )

A.林彪 罗荣桓 B.陈毅 粟裕

C.刘伯承 邓小平 D.聂荣臻 陈赓

20.这一战后,东北解放区成为巩固的战略后方。毛泽东信心十足地说:“这样,我们原来预计的战争进程,大为缩短。”“现在看来,只要从现在起,再有一年左右的时间,就可能将国民党反动政府从根本上打倒了。”

“这一战”指的是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.三大战役

21.右图是1948年5月在一次“漫画月展”上展出的名为《支持得住吗?》的漫画。对此最为准确的理解是(提示图中人物蒋介石)( )

A.反映了在抗日战争后期日本侵略者节节败退的事实

B.反映了内战爆发后,解放军难以抵挡国民党军队的进攻

C.反映了国民党军队主力被基本消灭后,南京政府难以支持

D.揭示出国民党军队难以支持的局面,预示解放战争必胜

22.徐中约在《中国近代史》中写道:“蒋介石将大批部队派往东北,结果便是令其中的47万人被消灭或被俘……淮海战役和平津战役指挥不当,再次导致了无可挽回的兵员损失。”作者旨在说明影响战争结局的因素是( )

A.人心的向背

B.军队的士气

C.决策者的作用

D.外部势力的介入

二、非选择题

23、阅读下列材料,回答问题。

材料一 战役的失败使得中华民国政府丧失战略地位极为重要、资源丰富的东北地区以及大量精锐部队,士气遭到重挫。此战以后,中华民国国军与中国人民解放军的总兵力对比发生逆转。

——《维基百科》

材料二 在这个战役中,共产党调动了包括刘伯承部队在内的两个野战军及一些地方部队,并组成总前委统一领导。而邓小平正是这个总前委的书记,也就是实际负责人。

——伊文思《邓小平传》

材料三 林彪的八十万大军从东北的战事中腾出手来,与中共华北军团一起,在1948年12月形成了钳形合击态势对付平津。

——徐中约《中国近代史》

材料四 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

(1)依据材料一及所学知识,这是哪个战役?这个战役的结果如何?

(2)依据材料二及所学知识,邓小平负责的是哪个战役?

(3)依据材料三及所学知识,这是指哪个战役?这个战役中,什么地方获得和平解放?

(4)依据材料四及所学知识,人民解放军占领南京是哪个战役的成果?这个战役的意义是什么?

24、材料一 解放战争时期,解放区老百姓高呼的口号有“前方打老蒋,后方挖蒋根”“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”。

材料二 解放区的农民参军。

(1)结合上述材料,说一说解放区的土地改革有什么作用。

材料四

材料四示意图与哪些战役相关?

材料五 毛泽东在《七律·人民解放军占领南京》中写道:“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王……”

(4)诗中“天翻地覆”主要指的是什么?如何理解“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”的寓意?

(5)从国共两个方面分析人民解放战争出现此结果的原因。从国民党的覆灭中,我们可以得到什么启示?

答案

1-5DCBCD 6-10BCCDD 11-15BDCCB 16-20AADCA 21-22DC

23、(1)战役:辽沈战役。

结果:解放了东北全境,人民解放军对国民党军第一次取得了数量上的优势。

战役:淮海战役。

战役:平津战役。地方:北平。

(4)战役:渡江战役。

意义:结束了国民党在大陆的统治。

24、(1)解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

(2)“尖刀”表示的是刘邓大军挺进中原(大别山)。原因:当时蒋介石把主要兵力集中于陕北、山东搞重点进攻,在中原(大别山)的防守力量薄弱;挺进大别山,威胁到南京、武汉。意义:揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(3)辽沈战役、淮海战役、平津战役。

(4)南京解放,结束了国民党在大陆的统治。人民解放军一定要鼓起勇气追歼国民党的残余部队。

(5)原因:①国民党为了维护其独裁统治而发动的内战是非正义战争;共产党为了使中国走上民主、和平、统一的道路而进行的解放战争是正义战争。②国民党政权代表大地主、大资产阶级利益,对外投靠帝国主义,对内镇压人民群众,得不到人民的支持;共产党代表整个中华民族的利益,得到了人民群众的支持和拥护。

③中国共产党指挥正确,决策英明;国民党指挥不当,决策失误。④人民解放军作战英勇,士气高昂;国民党军队无心作战,士气低落。(意思相近即可)

启示:人心向背是决定战争胜负的关键,得民心者得天下。(意思相近即可)

选择题

1.历史图示是对客观历史进程直观而简明的反映。下面的示意图更有助于我们了解( )

A.旧民主主义革命发展历程

B.国民大革命的主要进程

C.中华民族抗日战争的历程

D.人民解放战争的主要进程

2.刘邓大军以锐不可当之势,先后跨越重重障碍,经过20多天的艰苦跋涉和激烈战斗,完成了一次无后方依托,以长驱直入插进敌人战略纵深为特点的特殊形式的进攻行动。这一“行动”( )

A.是党的历史上生死攸关的转折点

B.是抗战中发动的最大规模战役

C.揭开了人民解放军全国性战略进攻的序幕

D.标志着解放战争取得彻底胜利

3.右图描述了解放战争期间某一阶段的战略态势,图中的“尖刀”表示的是( )

A.转战陕北

B.挺进大别山

C.辽沈战役

D.渡江战役

4.1947年8月7日,刘伯承、邓小平发出命令:勇往直前,不要后方,不向后看,千里跃进大别山!经过20多天的艰苦跋涉和激烈战斗,刘邓大军以锐不可当之势,战胜数十万敌人的围追堵截,胜利到达大别山区。这次胜利进军( )

A.开辟了晋冀鲁豫根据地

B.开辟了陕甘宁解放区

C.严重威胁了南京和武汉

D.使华北全境基本解放

5.(1947年夏,刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河,挺进大别山。这标志着( )

A.全面内战爆发

B.战略进攻开始

C.战略决战到来

D.渡江战役开始

6.右图是解放战争时期某阶段的战役示意图,对该阶段战略态势归纳正确的是( )

A.转战陕北、指挥若定

B.千里跃进、战略反攻

C.战略决战、全胜可期

D.千里渡江、摧枯拉朽

7.1947年6月30日,晋冀鲁豫解放军主力强渡黄河,千里跃进大别山,揭开人民解放军战略进攻的序幕。其领导人是( )

A.毛泽东、彭德怀

B.陈毅、粟裕

C.刘伯承、邓小平

D.贺龙、林彪

8.解放区流传着一首歌谣:“最后一瓢米送去做军粮,最后一块布拿去缝军装,最后一个娃送去上战场,最后一床被盖在担架上。”这首歌谣反映了解放战争获胜的主要原因是( )

A.解放军作战勇敢

B.国民党军战斗力低下

C.民众的大力支援

D.解放军作战方针正确

9.北平的和平解放,使古都的文物古迹完好无损地保存下来了,人们的生命财产也免遭战火的破坏和损伤。对此作出贡献的历史人物是( )

A.张学良 B.佟麟阁

C.李宗仁 D.傅作义

10.观察右边的战役态势,它反映的是人民解放战争时期的( )

A.辽沈战役

B.渡江战役

C.平津战役

D.淮海战役

11.“我军第二年作战的基本任务是:举行全国性的反攻,即以主力打到外线去,将战争引向国民党区域,在外线大量歼敌……”材料中“打到外线去”开辟大别山根据地的主力部队是( )

A.东北解放军 B.刘邓大军

C.中原解放军 D.华北解放军

12.1949年4月,毛泽东主席得知某战役胜利的消息时,欣然写下著名诗篇《七律·人民解放军占领南京》。该战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.渡江战役

13.古城南京是中国历史一位特殊“见证者”,它见证了( )

①中华民国的建立

②五四运动的爆发

③日军大屠杀

④蒋家王朝的覆灭

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.③④

14.“最后一瓢米送去做军粮,最后一块布拿去缝军装,最后一个娃送去上战场,最后一床被盖在担架上。”这首流行于解放战争期间的民谣最能够说明( )

A.解放战争爆发的原因

B.解放战争的进程

C.解放战争胜利的原因

D.解放战争的影响

15.右图是解放区农民积极参与土地改革。这场运动激发了农民革命和生产的积极性,为解放战争的胜利奠定了人力和物力基础。这场土地改革依据的法律是( )

A.《中华人民共和国土地法》

B.《中国土地法大纲》

C.《中华民国临时宪法》

D.《中华人民共和国宪法》

16、《毛泽东选集》中收录了一封电报,摘抄如下:“为了歼灭这些敌人,你们现在就应该准备使用主力于该线,而置长春、沈阳两敌于不顾,并准备在打锦州时歼灭可能由长、沈援锦之敌。”“为了歼灭这些敌人”进行的战役的影响是( )

A.解放了东北全境

B.奠定了解放长江以南各省的基础

C.使人民解放军转入战略进攻

D.使华北全境基本解放

17、1947年,画家石鲁随部队撤离延安,转战黄土高原,在行军途中,他目睹了毛主席率军与国民党追兵从容周旋的历史性场面。解放后,他重温当时的这个情景,构思并创作了右面的作品,该作品的名字应为( )

A.转战陕北

B.挺进大别山

C.解放南京

D.淮海战役

18.中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十或八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十到三十的土地,终年劳动不得温饱。为此解放区颁布了( )

A.《天朝田亩制度》

B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》

D.《中国土地法大纲》

19.毛泽东说:“蒋介石两个拳头指(陕北和山东)这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。”指挥这次军事行动在南京政府的胸膛,插上一刀的中共将领是( )

A.林彪 罗荣桓 B.陈毅 粟裕

C.刘伯承 邓小平 D.聂荣臻 陈赓

20.这一战后,东北解放区成为巩固的战略后方。毛泽东信心十足地说:“这样,我们原来预计的战争进程,大为缩短。”“现在看来,只要从现在起,再有一年左右的时间,就可能将国民党反动政府从根本上打倒了。”

“这一战”指的是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.三大战役

21.右图是1948年5月在一次“漫画月展”上展出的名为《支持得住吗?》的漫画。对此最为准确的理解是(提示图中人物蒋介石)( )

A.反映了在抗日战争后期日本侵略者节节败退的事实

B.反映了内战爆发后,解放军难以抵挡国民党军队的进攻

C.反映了国民党军队主力被基本消灭后,南京政府难以支持

D.揭示出国民党军队难以支持的局面,预示解放战争必胜

22.徐中约在《中国近代史》中写道:“蒋介石将大批部队派往东北,结果便是令其中的47万人被消灭或被俘……淮海战役和平津战役指挥不当,再次导致了无可挽回的兵员损失。”作者旨在说明影响战争结局的因素是( )

A.人心的向背

B.军队的士气

C.决策者的作用

D.外部势力的介入

二、非选择题

23、阅读下列材料,回答问题。

材料一 战役的失败使得中华民国政府丧失战略地位极为重要、资源丰富的东北地区以及大量精锐部队,士气遭到重挫。此战以后,中华民国国军与中国人民解放军的总兵力对比发生逆转。

——《维基百科》

材料二 在这个战役中,共产党调动了包括刘伯承部队在内的两个野战军及一些地方部队,并组成总前委统一领导。而邓小平正是这个总前委的书记,也就是实际负责人。

——伊文思《邓小平传》

材料三 林彪的八十万大军从东北的战事中腾出手来,与中共华北军团一起,在1948年12月形成了钳形合击态势对付平津。

——徐中约《中国近代史》

材料四 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

(1)依据材料一及所学知识,这是哪个战役?这个战役的结果如何?

(2)依据材料二及所学知识,邓小平负责的是哪个战役?

(3)依据材料三及所学知识,这是指哪个战役?这个战役中,什么地方获得和平解放?

(4)依据材料四及所学知识,人民解放军占领南京是哪个战役的成果?这个战役的意义是什么?

24、材料一 解放战争时期,解放区老百姓高呼的口号有“前方打老蒋,后方挖蒋根”“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”。

材料二 解放区的农民参军。

(1)结合上述材料,说一说解放区的土地改革有什么作用。

材料四

材料四示意图与哪些战役相关?

材料五 毛泽东在《七律·人民解放军占领南京》中写道:“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王……”

(4)诗中“天翻地覆”主要指的是什么?如何理解“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”的寓意?

(5)从国共两个方面分析人民解放战争出现此结果的原因。从国民党的覆灭中,我们可以得到什么启示?

答案

1-5DCBCD 6-10BCCDD 11-15BDCCB 16-20AADCA 21-22DC

23、(1)战役:辽沈战役。

结果:解放了东北全境,人民解放军对国民党军第一次取得了数量上的优势。

战役:淮海战役。

战役:平津战役。地方:北平。

(4)战役:渡江战役。

意义:结束了国民党在大陆的统治。

24、(1)解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

(2)“尖刀”表示的是刘邓大军挺进中原(大别山)。原因:当时蒋介石把主要兵力集中于陕北、山东搞重点进攻,在中原(大别山)的防守力量薄弱;挺进大别山,威胁到南京、武汉。意义:揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(3)辽沈战役、淮海战役、平津战役。

(4)南京解放,结束了国民党在大陆的统治。人民解放军一定要鼓起勇气追歼国民党的残余部队。

(5)原因:①国民党为了维护其独裁统治而发动的内战是非正义战争;共产党为了使中国走上民主、和平、统一的道路而进行的解放战争是正义战争。②国民党政权代表大地主、大资产阶级利益,对外投靠帝国主义,对内镇压人民群众,得不到人民的支持;共产党代表整个中华民族的利益,得到了人民群众的支持和拥护。

③中国共产党指挥正确,决策英明;国民党指挥不当,决策失误。④人民解放军作战英勇,士气高昂;国民党军队无心作战,士气低落。(意思相近即可)

启示:人心向背是决定战争胜负的关键,得民心者得天下。(意思相近即可)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹