浙教版2022-2023学年上学期九年级科学分类题型训练:第一章《物质及其变化》实验题(7)【word,含答案】

文档属性

| 名称 | 浙教版2022-2023学年上学期九年级科学分类题型训练:第一章《物质及其变化》实验题(7)【word,含答案】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1021.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-24 16:38:35 | ||

图片预览

文档简介

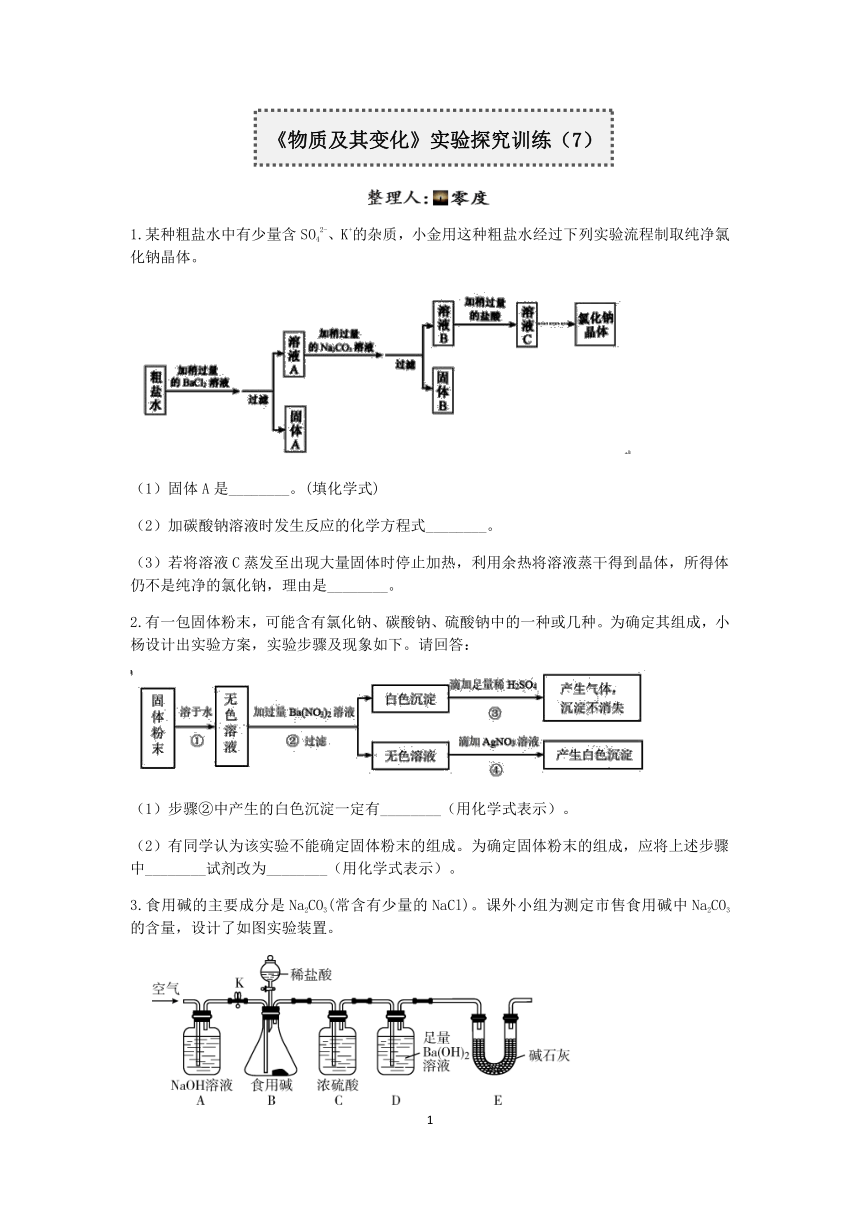

1.某种粗盐水中有少量含SO42-、K+的杂质,小金用这种粗盐水经过下列实验流程制取纯净氯化钠晶体。

(1)固体A是________。(填化学式)

(2)加碳酸钠溶液时发生反应的化学方程式________。

(3)若将溶液C蒸发至出现大量固体时停止加热,利用余热将溶液蒸干得到晶体,所得体仍不是纯净的氯化钠,理由是________。

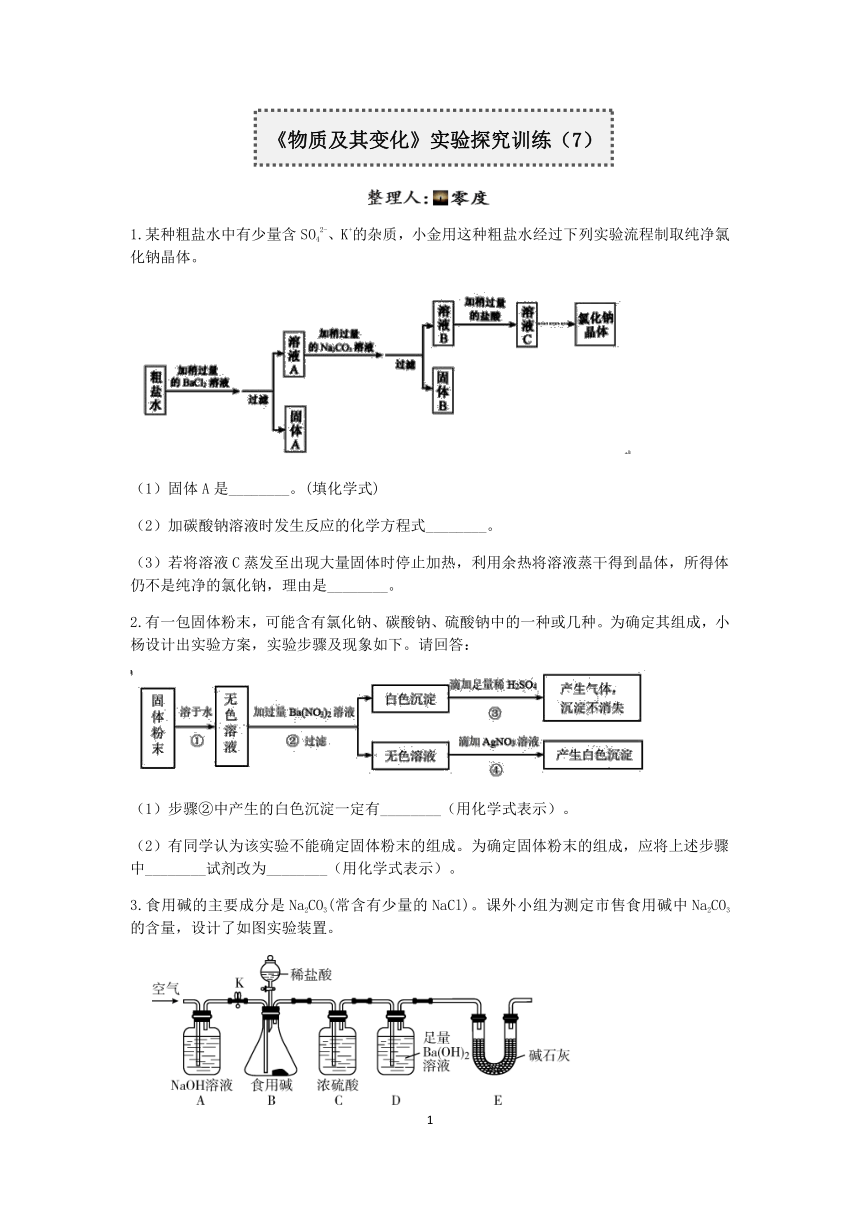

2.有一包固体粉末,可能含有氯化钠、碳酸钠、硫酸钠中的一种或几种。为确定其组成,小杨设计出实验方案,实验步骤及现象如下。请回答:

(1)步骤②中产生的白色沉淀一定有________(用化学式表示)。

(2)有同学认为该实验不能确定固体粉末的组成。为确定固体粉末的组成,应将上述步骤中________试剂改为________(用化学式表示)。

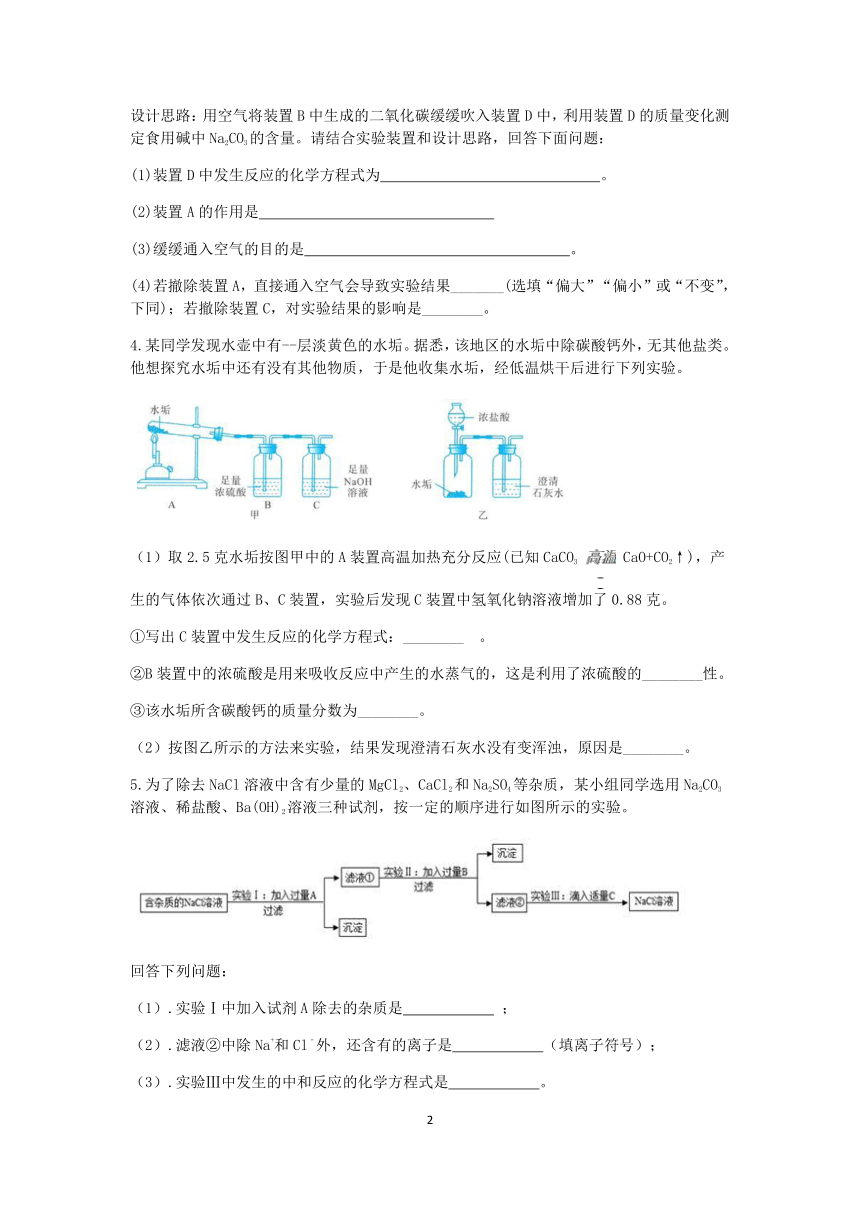

3.食用碱的主要成分是Na2CO3(常含有少量的NaCl)。课外小组为测定市售食用碱中Na2CO3的含量,设计了如图实验装置。

设计思路:用空气将装置B中生成的二氧化碳缓缓吹入装置D中,利用装置D的质量变化测定食用碱中Na2CO3的含量。请结合实验装置和设计思路,回答下面问题:

(1)装置D中发生反应的化学方程式为 。

(2)装置A的作用是

(3)缓缓通入空气的目的是 。

(4)若撤除装置A,直接通入空气会导致实验结果_______(选填“偏大”“偏小”或“不变”,下同);若撤除装置C,对实验结果的影响是________。

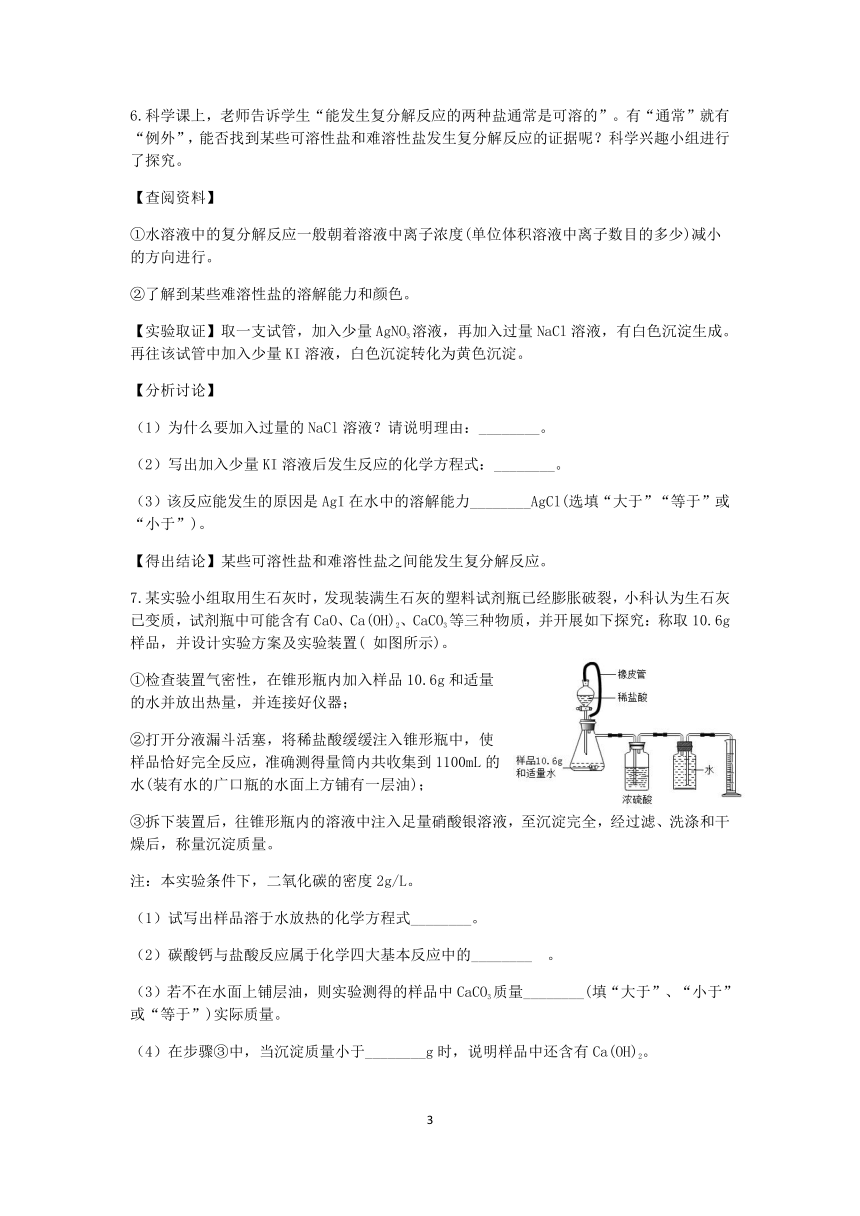

4.某同学发现水壶中有--层淡黄色的水垢。据悉,该地区的水垢中除碳酸钙外,无其他盐类。他想探究水垢中还有没有其他物质,于是他收集水垢,经低温烘干后进行下列实验。

(1)取2.5克水垢按图甲中的A装置高温加热充分反应(已知CaCO3 CaO+CO2↑),产生的气体依次通过B、C装置,实验后发现C装置中氢氧化钠溶液增加了0.88克。

①写出C装置中发生反应的化学方程式:________ 。

②B装置中的浓硫酸是用来吸收反应中产生的水蒸气的,这是利用了浓硫酸的________性。

③该水垢所含碳酸钙的质量分数为________。

(2)按图乙所示的方法来实验,结果发现澄清石灰水没有变浑浊,原因是________。

5.为了除去NaCl溶液中含有少量的MgCl2、CaCl2和Na2SO4等杂质,某小组同学选用Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液三种试剂,按一定的顺序进行如图所示的实验。

回答下列问题:

(1).实验Ⅰ中加入试剂A除去的杂质是 ;

(2).滤液②中除Na+和Cl﹣外,还含有的离子是 (填离子符号);

(3).实验Ⅲ中发生的中和反应的化学方程式是 。

6.科学课上,老师告诉学生“能发生复分解反应的两种盐通常是可溶的”。有“通常”就有“例外”,能否找到某些可溶性盐和难溶性盐发生复分解反应的证据呢?科学兴趣小组进行了探究。

【查阅资料】

①水溶液中的复分解反应一般朝着溶液中离子浓度(单位体积溶液中离子数目的多少)减小的方向进行。

②了解到某些难溶性盐的溶解能力和颜色。

【实验取证】取一支试管,加入少量AgNO3溶液,再加入过量NaCl溶液,有白色沉淀生成。再往该试管中加入少量KI溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀。

【分析讨论】

(1)为什么要加入过量的NaCl溶液?请说明理由:________。

(2)写出加入少量KI溶液后发生反应的化学方程式:________。

(3)该反应能发生的原因是AgI在水中的溶解能力________AgCl(选填“大于”“等于”或“小于”)。

【得出结论】某些可溶性盐和难溶性盐之间能发生复分解反应。

7.某实验小组取用生石灰时,发现装满生石灰的塑料试剂瓶已经膨胀破裂,小科认为生石灰已变质,试剂瓶中可能含有CaO、Ca(OH)2、CaCO3等三种物质,并开展如下探究:称取10.6g样品,并设计实验方案及实验装置( 如图所示)。

①检查装置气密性,在锥形瓶内加入样品10.6g和适量的水并放出热量,并连接好仪器;

②打开分液漏斗活塞,将稀盐酸缓缓注入锥形瓶中,使样品恰好完全反应,准确测得量筒内共收集到1100mL的水(装有水的广口瓶的水面上方铺有一层油);

③拆下装置后,往锥形瓶内的溶液中注入足量硝酸银溶液,至沉淀完全,经过滤、洗涤和干燥后,称量沉淀质量。

注:本实验条件下,二氧化碳的密度2g/L。

(1)试写出样品溶于水放热的化学方程式________。

(2)碳酸钙与盐酸反应属于化学四大基本反应中的________ 。

(3)若不在水面上铺层油,则实验测得的样品中CaCO3质量________(填“大于”、“小于”或“等于”)实际质量。

(4)在步骤③中,当沉淀质量小于________g时,说明样品中还含有Ca(OH)2。

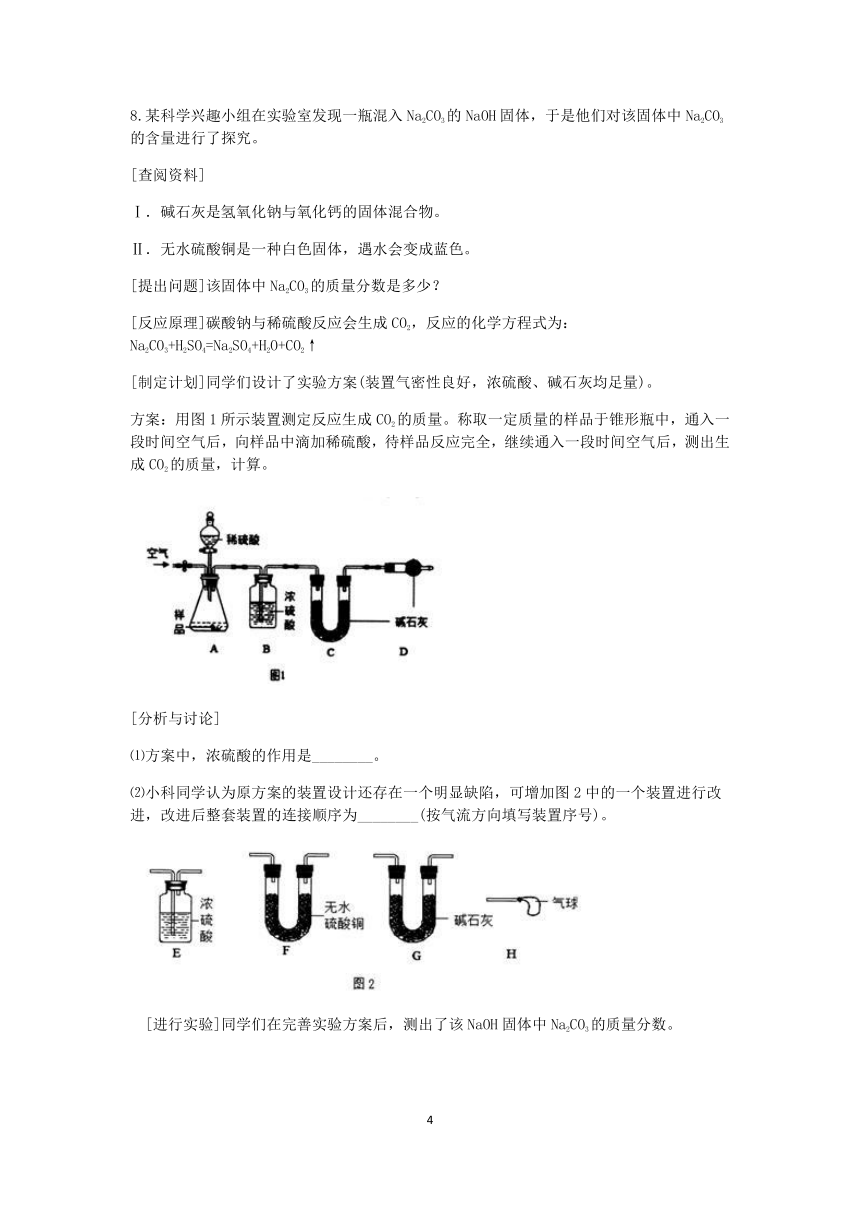

8.某科学兴趣小组在实验室发现一瓶混入Na2CO3的NaOH固体,于是他们对该固体中Na2CO3的含量进行了探究。

[查阅资料]

Ⅰ.碱石灰是氢氧化钠与氧化钙的固体混合物。

Ⅱ.无水硫酸铜是一种白色固体,遇水会变成蓝色。

[提出问题]该固体中Na2CO3的质量分数是多少?

[反应原理]碳酸钠与稀硫酸反应会生成CO2,反应的化学方程式为:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑

[制定计划]同学们设计了实验方案(装置气密性良好,浓硫酸、碱石灰均足量)。

方案:用图1所示装置测定反应生成CO2的质量。称取一定质量的样品于锥形瓶中,通入一段时间空气后,向样品中滴加稀硫酸,待样品反应完全,继续通入一段时间空气后,测出生成CO2的质量,计算。

[分析与讨论]

⑴方案中,浓硫酸的作用是________。

⑵小科同学认为原方案的装置设计还存在一个明显缺陷,可增加图2中的一个装置进行改进,改进后整套装置的连接顺序为________(按气流方向填写装置序号)。

[进行实验]同学们在完善实验方案后,测出了该NaOH固体中Na2CO3的质量分数。

[反思与评价]实验后,有同学提出,还可以用“沉淀法”进行测定:称取一定质量的样品放入试管中,加水溶解,加入过量X物质,充分反应后,过滤,将滤渣洗涤、干燥、称量,计算可得固体中Na2CO3的质量分数。则X物质可以是下列中的________(选填字母代号)

A.KCl溶液 B.MgCl2溶液 C.Ba(NO3)2溶液 D.Ca(OH)2溶液

9.海螵蛸是一味中药,其主要成分是碳酸钙,某同学利用图示装置测定其中碳酸钙的含量。

①在锥形瓶中加入质量为m的海螵蛸粉末,向分液漏斗中加入稀盐酸。在烧杯中加入足量氢氧化钠溶液,并称量烧杯及氢氧化钠溶液总质量m1。

②先打开止水夹,再打开分液漏斗活塞,滴加盐酸并及时关闭活塞。完全反应后,再次称量烧杯及其中液体的总质量m2。

③利用m2与m1的差值,即反应生成的二氧化碳质量,再计算海螵蛸中碳酸钙的含量。

(1)海螵蛸有治疗胃酸过多的作用,其原理是________。

(2)实验前要检查装置的气密性,方法是:用止水夹夹住橡胶管,往分液漏斗中加入适量水,打开分液漏斗的活塞,观察到________,说明装置气密性良好。

(3)“下列情况会使海螵蛸中碳酸钙质量分数测量值偏小的是 (可多选)。

A.海螵蛸中滴加盐酸过量

B.锥形瓶内部分水蒸气随二氧化碳逸出

C.反应结束后,锥形瓶内有二氧化碳残留

D.反应速度过快,大量气泡从氢氧化钠溶液中逸出

10.小明和小天同学想“探究酸碱中和反应是否放热”,分别设计实验方案并进行了如下实验操作:

①小明的实验:取溶质质量分数为20%的稀硫酸30mL,用温度计测出其温度为13℃,然后向其中加入一定量的NaOH固体,一段时间后再用温度计测出溶液温度为22℃.由此,小明同学得出“NaOH与稀硫酸发生的中和反应是放热反应”的结论。

②小天的实验:用如图所示的实验装置(夹持等固定装置省略)。

向烧瓶内的氢氧化钠溶液中滴入一定量的稀硫酸,观察到红墨水在实验过程中向右移动了一段距离。由此,小天同学得出“NaOH与稀硫酸发生的中和反应是放热反应”的结论。请回答:

(1)小明的实验所得出的结论是否可靠?请说明理由________。

(2)小天的实验中采用的科学研究方法是________法,他的实验能得出正确结论的关键是在装置中增加了导管a,导管a在本实验中的作用是________。

(3)【反思拓展】实验结束后,小明同学取了少量反应后的溶液于试管中,向其中滴入酚酞试液,发现酚酞试液不变色。于是他认为他的实验中NaOH与稀硫酸两者已恰好完全反应。小天同学认为小明的实验结论是不可靠的,于是他另取少量反应后的溶液于试管中,接下来的实验操作和实验现象是________,说明溶液呈中性。

11.在学习“酸碱中和反应”时,老师给大家变了个魔术——使“水”变色的杯子。操作过程及现象如图。 老师揭秘:“空”杯子底部事先涂抹了某种无色液体,往杯子中添加的无色的“水”是事先用两种无色溶液混合而成,其成分和比例不变。请回答下列问题:

(1)“空”杯内涂抹的物质可能是________溶液。

(2)此过程中发生反应的化学方程式可能是________。

(3)最终溶液为无色,能否说明该溶液一定呈中性?________(选填“能”或“不能”),理由________。

12.某化学兴趣小组的同学在做氢氧化钙与盐酸中和反应的实验时,忘记滴加指示剂,因而无法判断酸碱是否恰好完全反应。于是他们对反应后溶质大胆提出猜想,进行了以下探究,请你和他们一起完成下列实验报告。

【提出问题】该溶液中的溶质含有哪些成分?

【查阅资料】CaCl2溶液呈中性。

(1)【猜想与假设】猜想Ⅰ:溶液中的溶质只有________;

猜想Ⅱ:溶液中的溶质有CaCl2、HCl;

猜想Ⅲ:溶液中的溶质有CaCl2、Ca(OH)2;

猜想Ⅳ:溶液中的溶质有CaCl2、Ca(OH)2、HCl。

(2)该写出该反应的化学方程式________。经过讨论,同学们直接得出猜想________是不正确的。为了验证余下的哪一个猜想是正确的,同学们又做了以下实验。

(3)【进行实验】

实验操作 实验现象 实验结论

①取少量反应后的溶液于试管中,滴加酚酞试液 ________ 猜想Ⅲ不正确

②再另取少量反应后的溶液于另一支试管中,向里面加入适量CaCO3 有气泡生成 猜想________不正确猜想________正确

(4)有气泡生成的化学方程式为________。

(5)【拓展】还可以单独用下列哪种物质来证明上述猜想是正确的________。

A.CuO B.AgNO3 C.Cu D.NaOH

反应的化学方程式为________。

6.某兴趣小组在进行酸碱反应的实验时,先向烧杯中加入适量稀盐酸,并滴加几滴酚酞溶液,然后用滴管慢慢滴入稀氢氧化钠溶液,并不断搅拌,一会儿后停止滴加氢氧化钠溶液,观察到烧杯中溶液为无色。同学们对反应后的溶液M的成分进行如下探究:

[猜想假设]猜想Ⅰ:氢氧化钠与盐酸恰好完全中和,溶液M呈中性。猜想Ⅱ:________。

[实验探究]

⑴为了验证自己的猜想,小科设计了实验方案一:

实验步骤 实验现象 实验结论

取少量溶液M于试管中,滴加紫色石蕊溶液 溶液显紫色 猜想Ⅰ正确

⑵小思设计了实验方案二:

实验步骤 实验现象 实验结论

取少量溶液M于试管中,滴加硝酸银溶液和稀硝酸 产生白色沉淀 猜想Ⅱ正确

[分析评价]同学们对小思的实验方案进行了分析,认为他的实验结论不正确。如果猜想Ⅰ正确,按照方案二的实验操作,也会生成白色沉淀,此时发生反应的化学方程式为________。[再次探究]

如果要验证猜想Ⅱ正确,可以设计实验方案三:取少量溶液M于试管中。然后分别加入下列物质进行实验,能观察到明显现象并得出正确结论的是 ________(填序号)。

①锌粒;②铜丝;③二氧化碳;④氧化铁;⑤氢氧化钾;⑥硫酸铜:⑦碳酸钙;⑧硝酸铵

13.在研究酸和碱的化学性质时,某小组想证明稀硫酸与氢氧化钠溶液混合后,虽然无明显现象,但确实发生了化学反应,试与他们一起完成实验方案设计,实施和评价,并得出有关结论。

(1)探究稀硫酸与氢氧化钠溶液的反应

根据上图所示实验,当看到烧杯中溶液颜色发生了怎样的变化?答:________。

由此可确定稀硫酸与氢氧化钠溶液发生了化学变化。

(2)探究上述稀硫酸与氢氧化钠溶液反应后烧杯中的硫酸是否过量

根据上述反应过程中溶液变成无色,不能确定稀硫酸是否过量,同学们又分别选取氯化钡溶液、紫色石蕊试液设计实验方案,请你判断并分析:

实验方案 实验步骤 实验现象 实验结论

方案一 取样,滴入适量的氯化钡溶液 出现白色沉淀 稀硫酸过量

方案二 取样,滴入几滴紫色石蕊试液 溶液变红 稀硫酸过量

上述设计的实验方案中,正确的是________(填“方案一”或“方案二”)。请你设计一个确定稀硫酸是否过量的实验方案,你选用的药品是________,实验可能的现象及对应的结论是________。

参考答案

1.(1)BaSO4

(2)BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCI

(3)钾离子未除去

2.(1)BaCO3(2)H2SO4;HNO3

3.①Ba(OH)2+CO2=BaCO3↓+H2O;

②吸收空气中的二氧化碳,吸收空气中的水蒸气、二氧化碳,防止进入装置D中;

③使氢氧化钡和二氧化碳完全反应;

④偏大,偏大.

(1)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O;吸水;80%

(2)浓盐酸具有参挥发性,与氢氧化钙反应(或浓盐酸具有挥发性,产生的沉淀被盐酸溶解)

5.(1)MgCl2、Na2SO4(2)OH-、 (3)NaOH+HCl=NaCl+H2O

6.(1)若AgNO3过量,AgI沉淀可能是过量AgNO3与KI反应生成的,无法说明AgI是由AgCl反应得到的

(2)KI+AgCl=AgI↓+KCl

(3)小于

7.(1)CaO+H2O=Ca(OH)2(2)复分解反应(3)小于(4)43.05

8.除去CO2中的水蒸气;G→A→B→C→D;C、D

9.(1)海螵蛸中碳酸钙能与胃中盐酸反应(2)分液漏斗内液面不再下(3)C,D

10.(1)不可靠,氢氧化钠固体溶于水会放热,也会使得溶液温度升高

(2)转换法;避免稀硫酸流入烧瓶后使瓶内气压增大而影响实验结果

(3)向其中滴入紫色石蕊试液不变色

11.(1)NaOH或其他可溶性碱

(2)HCl + NaOH = NaCl +H2O

(3)不能;酸性和中性溶液都能使酚酞呈无色

12.稀盐酸过量,溶液显酸性;NaCl+AgNO3═AgCl↓+NaNO3;①④⑤⑦

13.(1)先由无色变红,后红色褪去(或溶液由红色变为无色)

(2)方案二;锌粒(或碳酸钠等);若有气体放出,证明稀硫酸过量,反之稀硫酸不过量

《物质及其变化》实验探究训练(7)

(1)固体A是________。(填化学式)

(2)加碳酸钠溶液时发生反应的化学方程式________。

(3)若将溶液C蒸发至出现大量固体时停止加热,利用余热将溶液蒸干得到晶体,所得体仍不是纯净的氯化钠,理由是________。

2.有一包固体粉末,可能含有氯化钠、碳酸钠、硫酸钠中的一种或几种。为确定其组成,小杨设计出实验方案,实验步骤及现象如下。请回答:

(1)步骤②中产生的白色沉淀一定有________(用化学式表示)。

(2)有同学认为该实验不能确定固体粉末的组成。为确定固体粉末的组成,应将上述步骤中________试剂改为________(用化学式表示)。

3.食用碱的主要成分是Na2CO3(常含有少量的NaCl)。课外小组为测定市售食用碱中Na2CO3的含量,设计了如图实验装置。

设计思路:用空气将装置B中生成的二氧化碳缓缓吹入装置D中,利用装置D的质量变化测定食用碱中Na2CO3的含量。请结合实验装置和设计思路,回答下面问题:

(1)装置D中发生反应的化学方程式为 。

(2)装置A的作用是

(3)缓缓通入空气的目的是 。

(4)若撤除装置A,直接通入空气会导致实验结果_______(选填“偏大”“偏小”或“不变”,下同);若撤除装置C,对实验结果的影响是________。

4.某同学发现水壶中有--层淡黄色的水垢。据悉,该地区的水垢中除碳酸钙外,无其他盐类。他想探究水垢中还有没有其他物质,于是他收集水垢,经低温烘干后进行下列实验。

(1)取2.5克水垢按图甲中的A装置高温加热充分反应(已知CaCO3 CaO+CO2↑),产生的气体依次通过B、C装置,实验后发现C装置中氢氧化钠溶液增加了0.88克。

①写出C装置中发生反应的化学方程式:________ 。

②B装置中的浓硫酸是用来吸收反应中产生的水蒸气的,这是利用了浓硫酸的________性。

③该水垢所含碳酸钙的质量分数为________。

(2)按图乙所示的方法来实验,结果发现澄清石灰水没有变浑浊,原因是________。

5.为了除去NaCl溶液中含有少量的MgCl2、CaCl2和Na2SO4等杂质,某小组同学选用Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液三种试剂,按一定的顺序进行如图所示的实验。

回答下列问题:

(1).实验Ⅰ中加入试剂A除去的杂质是 ;

(2).滤液②中除Na+和Cl﹣外,还含有的离子是 (填离子符号);

(3).实验Ⅲ中发生的中和反应的化学方程式是 。

6.科学课上,老师告诉学生“能发生复分解反应的两种盐通常是可溶的”。有“通常”就有“例外”,能否找到某些可溶性盐和难溶性盐发生复分解反应的证据呢?科学兴趣小组进行了探究。

【查阅资料】

①水溶液中的复分解反应一般朝着溶液中离子浓度(单位体积溶液中离子数目的多少)减小的方向进行。

②了解到某些难溶性盐的溶解能力和颜色。

【实验取证】取一支试管,加入少量AgNO3溶液,再加入过量NaCl溶液,有白色沉淀生成。再往该试管中加入少量KI溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀。

【分析讨论】

(1)为什么要加入过量的NaCl溶液?请说明理由:________。

(2)写出加入少量KI溶液后发生反应的化学方程式:________。

(3)该反应能发生的原因是AgI在水中的溶解能力________AgCl(选填“大于”“等于”或“小于”)。

【得出结论】某些可溶性盐和难溶性盐之间能发生复分解反应。

7.某实验小组取用生石灰时,发现装满生石灰的塑料试剂瓶已经膨胀破裂,小科认为生石灰已变质,试剂瓶中可能含有CaO、Ca(OH)2、CaCO3等三种物质,并开展如下探究:称取10.6g样品,并设计实验方案及实验装置( 如图所示)。

①检查装置气密性,在锥形瓶内加入样品10.6g和适量的水并放出热量,并连接好仪器;

②打开分液漏斗活塞,将稀盐酸缓缓注入锥形瓶中,使样品恰好完全反应,准确测得量筒内共收集到1100mL的水(装有水的广口瓶的水面上方铺有一层油);

③拆下装置后,往锥形瓶内的溶液中注入足量硝酸银溶液,至沉淀完全,经过滤、洗涤和干燥后,称量沉淀质量。

注:本实验条件下,二氧化碳的密度2g/L。

(1)试写出样品溶于水放热的化学方程式________。

(2)碳酸钙与盐酸反应属于化学四大基本反应中的________ 。

(3)若不在水面上铺层油,则实验测得的样品中CaCO3质量________(填“大于”、“小于”或“等于”)实际质量。

(4)在步骤③中,当沉淀质量小于________g时,说明样品中还含有Ca(OH)2。

8.某科学兴趣小组在实验室发现一瓶混入Na2CO3的NaOH固体,于是他们对该固体中Na2CO3的含量进行了探究。

[查阅资料]

Ⅰ.碱石灰是氢氧化钠与氧化钙的固体混合物。

Ⅱ.无水硫酸铜是一种白色固体,遇水会变成蓝色。

[提出问题]该固体中Na2CO3的质量分数是多少?

[反应原理]碳酸钠与稀硫酸反应会生成CO2,反应的化学方程式为:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑

[制定计划]同学们设计了实验方案(装置气密性良好,浓硫酸、碱石灰均足量)。

方案:用图1所示装置测定反应生成CO2的质量。称取一定质量的样品于锥形瓶中,通入一段时间空气后,向样品中滴加稀硫酸,待样品反应完全,继续通入一段时间空气后,测出生成CO2的质量,计算。

[分析与讨论]

⑴方案中,浓硫酸的作用是________。

⑵小科同学认为原方案的装置设计还存在一个明显缺陷,可增加图2中的一个装置进行改进,改进后整套装置的连接顺序为________(按气流方向填写装置序号)。

[进行实验]同学们在完善实验方案后,测出了该NaOH固体中Na2CO3的质量分数。

[反思与评价]实验后,有同学提出,还可以用“沉淀法”进行测定:称取一定质量的样品放入试管中,加水溶解,加入过量X物质,充分反应后,过滤,将滤渣洗涤、干燥、称量,计算可得固体中Na2CO3的质量分数。则X物质可以是下列中的________(选填字母代号)

A.KCl溶液 B.MgCl2溶液 C.Ba(NO3)2溶液 D.Ca(OH)2溶液

9.海螵蛸是一味中药,其主要成分是碳酸钙,某同学利用图示装置测定其中碳酸钙的含量。

①在锥形瓶中加入质量为m的海螵蛸粉末,向分液漏斗中加入稀盐酸。在烧杯中加入足量氢氧化钠溶液,并称量烧杯及氢氧化钠溶液总质量m1。

②先打开止水夹,再打开分液漏斗活塞,滴加盐酸并及时关闭活塞。完全反应后,再次称量烧杯及其中液体的总质量m2。

③利用m2与m1的差值,即反应生成的二氧化碳质量,再计算海螵蛸中碳酸钙的含量。

(1)海螵蛸有治疗胃酸过多的作用,其原理是________。

(2)实验前要检查装置的气密性,方法是:用止水夹夹住橡胶管,往分液漏斗中加入适量水,打开分液漏斗的活塞,观察到________,说明装置气密性良好。

(3)“下列情况会使海螵蛸中碳酸钙质量分数测量值偏小的是 (可多选)。

A.海螵蛸中滴加盐酸过量

B.锥形瓶内部分水蒸气随二氧化碳逸出

C.反应结束后,锥形瓶内有二氧化碳残留

D.反应速度过快,大量气泡从氢氧化钠溶液中逸出

10.小明和小天同学想“探究酸碱中和反应是否放热”,分别设计实验方案并进行了如下实验操作:

①小明的实验:取溶质质量分数为20%的稀硫酸30mL,用温度计测出其温度为13℃,然后向其中加入一定量的NaOH固体,一段时间后再用温度计测出溶液温度为22℃.由此,小明同学得出“NaOH与稀硫酸发生的中和反应是放热反应”的结论。

②小天的实验:用如图所示的实验装置(夹持等固定装置省略)。

向烧瓶内的氢氧化钠溶液中滴入一定量的稀硫酸,观察到红墨水在实验过程中向右移动了一段距离。由此,小天同学得出“NaOH与稀硫酸发生的中和反应是放热反应”的结论。请回答:

(1)小明的实验所得出的结论是否可靠?请说明理由________。

(2)小天的实验中采用的科学研究方法是________法,他的实验能得出正确结论的关键是在装置中增加了导管a,导管a在本实验中的作用是________。

(3)【反思拓展】实验结束后,小明同学取了少量反应后的溶液于试管中,向其中滴入酚酞试液,发现酚酞试液不变色。于是他认为他的实验中NaOH与稀硫酸两者已恰好完全反应。小天同学认为小明的实验结论是不可靠的,于是他另取少量反应后的溶液于试管中,接下来的实验操作和实验现象是________,说明溶液呈中性。

11.在学习“酸碱中和反应”时,老师给大家变了个魔术——使“水”变色的杯子。操作过程及现象如图。 老师揭秘:“空”杯子底部事先涂抹了某种无色液体,往杯子中添加的无色的“水”是事先用两种无色溶液混合而成,其成分和比例不变。请回答下列问题:

(1)“空”杯内涂抹的物质可能是________溶液。

(2)此过程中发生反应的化学方程式可能是________。

(3)最终溶液为无色,能否说明该溶液一定呈中性?________(选填“能”或“不能”),理由________。

12.某化学兴趣小组的同学在做氢氧化钙与盐酸中和反应的实验时,忘记滴加指示剂,因而无法判断酸碱是否恰好完全反应。于是他们对反应后溶质大胆提出猜想,进行了以下探究,请你和他们一起完成下列实验报告。

【提出问题】该溶液中的溶质含有哪些成分?

【查阅资料】CaCl2溶液呈中性。

(1)【猜想与假设】猜想Ⅰ:溶液中的溶质只有________;

猜想Ⅱ:溶液中的溶质有CaCl2、HCl;

猜想Ⅲ:溶液中的溶质有CaCl2、Ca(OH)2;

猜想Ⅳ:溶液中的溶质有CaCl2、Ca(OH)2、HCl。

(2)该写出该反应的化学方程式________。经过讨论,同学们直接得出猜想________是不正确的。为了验证余下的哪一个猜想是正确的,同学们又做了以下实验。

(3)【进行实验】

实验操作 实验现象 实验结论

①取少量反应后的溶液于试管中,滴加酚酞试液 ________ 猜想Ⅲ不正确

②再另取少量反应后的溶液于另一支试管中,向里面加入适量CaCO3 有气泡生成 猜想________不正确猜想________正确

(4)有气泡生成的化学方程式为________。

(5)【拓展】还可以单独用下列哪种物质来证明上述猜想是正确的________。

A.CuO B.AgNO3 C.Cu D.NaOH

反应的化学方程式为________。

6.某兴趣小组在进行酸碱反应的实验时,先向烧杯中加入适量稀盐酸,并滴加几滴酚酞溶液,然后用滴管慢慢滴入稀氢氧化钠溶液,并不断搅拌,一会儿后停止滴加氢氧化钠溶液,观察到烧杯中溶液为无色。同学们对反应后的溶液M的成分进行如下探究:

[猜想假设]猜想Ⅰ:氢氧化钠与盐酸恰好完全中和,溶液M呈中性。猜想Ⅱ:________。

[实验探究]

⑴为了验证自己的猜想,小科设计了实验方案一:

实验步骤 实验现象 实验结论

取少量溶液M于试管中,滴加紫色石蕊溶液 溶液显紫色 猜想Ⅰ正确

⑵小思设计了实验方案二:

实验步骤 实验现象 实验结论

取少量溶液M于试管中,滴加硝酸银溶液和稀硝酸 产生白色沉淀 猜想Ⅱ正确

[分析评价]同学们对小思的实验方案进行了分析,认为他的实验结论不正确。如果猜想Ⅰ正确,按照方案二的实验操作,也会生成白色沉淀,此时发生反应的化学方程式为________。[再次探究]

如果要验证猜想Ⅱ正确,可以设计实验方案三:取少量溶液M于试管中。然后分别加入下列物质进行实验,能观察到明显现象并得出正确结论的是 ________(填序号)。

①锌粒;②铜丝;③二氧化碳;④氧化铁;⑤氢氧化钾;⑥硫酸铜:⑦碳酸钙;⑧硝酸铵

13.在研究酸和碱的化学性质时,某小组想证明稀硫酸与氢氧化钠溶液混合后,虽然无明显现象,但确实发生了化学反应,试与他们一起完成实验方案设计,实施和评价,并得出有关结论。

(1)探究稀硫酸与氢氧化钠溶液的反应

根据上图所示实验,当看到烧杯中溶液颜色发生了怎样的变化?答:________。

由此可确定稀硫酸与氢氧化钠溶液发生了化学变化。

(2)探究上述稀硫酸与氢氧化钠溶液反应后烧杯中的硫酸是否过量

根据上述反应过程中溶液变成无色,不能确定稀硫酸是否过量,同学们又分别选取氯化钡溶液、紫色石蕊试液设计实验方案,请你判断并分析:

实验方案 实验步骤 实验现象 实验结论

方案一 取样,滴入适量的氯化钡溶液 出现白色沉淀 稀硫酸过量

方案二 取样,滴入几滴紫色石蕊试液 溶液变红 稀硫酸过量

上述设计的实验方案中,正确的是________(填“方案一”或“方案二”)。请你设计一个确定稀硫酸是否过量的实验方案,你选用的药品是________,实验可能的现象及对应的结论是________。

参考答案

1.(1)BaSO4

(2)BaCl2 +Na2CO3=BaCO3↓ +2NaCI

(3)钾离子未除去

2.(1)BaCO3(2)H2SO4;HNO3

3.①Ba(OH)2+CO2=BaCO3↓+H2O;

②吸收空气中的二氧化碳,吸收空气中的水蒸气、二氧化碳,防止进入装置D中;

③使氢氧化钡和二氧化碳完全反应;

④偏大,偏大.

(1)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O;吸水;80%

(2)浓盐酸具有参挥发性,与氢氧化钙反应(或浓盐酸具有挥发性,产生的沉淀被盐酸溶解)

5.(1)MgCl2、Na2SO4(2)OH-、 (3)NaOH+HCl=NaCl+H2O

6.(1)若AgNO3过量,AgI沉淀可能是过量AgNO3与KI反应生成的,无法说明AgI是由AgCl反应得到的

(2)KI+AgCl=AgI↓+KCl

(3)小于

7.(1)CaO+H2O=Ca(OH)2(2)复分解反应(3)小于(4)43.05

8.除去CO2中的水蒸气;G→A→B→C→D;C、D

9.(1)海螵蛸中碳酸钙能与胃中盐酸反应(2)分液漏斗内液面不再下(3)C,D

10.(1)不可靠,氢氧化钠固体溶于水会放热,也会使得溶液温度升高

(2)转换法;避免稀硫酸流入烧瓶后使瓶内气压增大而影响实验结果

(3)向其中滴入紫色石蕊试液不变色

11.(1)NaOH或其他可溶性碱

(2)HCl + NaOH = NaCl +H2O

(3)不能;酸性和中性溶液都能使酚酞呈无色

12.稀盐酸过量,溶液显酸性;NaCl+AgNO3═AgCl↓+NaNO3;①④⑤⑦

13.(1)先由无色变红,后红色褪去(或溶液由红色变为无色)

(2)方案二;锌粒(或碳酸钠等);若有气体放出,证明稀硫酸过量,反之稀硫酸不过量

《物质及其变化》实验探究训练(7)

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿