人教版高中语文选修--中国古代诗歌散文欣赏《过小孤山大孤山》课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--中国古代诗歌散文欣赏《过小孤山大孤山》课件(共60张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 814.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-08 15:14:46 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

中国古代诗歌散文欣赏

第四单元

创造形象 诗文有别

本单元所选的几篇课文,在艺术形象方面有很高的审美价值。

文学作品中的形象性描写,多姿多彩,美不胜收。散文的实用性较强,有鲜明的意旨,叙述、说明乃至议论性成分比较多,理性较强。优秀的散文常常避免枯燥的说理,以生动鲜明的形象吸引读者。如传记文通过语言行动表现人物思想性格,记事文通过对事件的生动描写揭示事理,寓言借故事喻意,山水游记通过描绘景观抒写游兴和感受。甚至在阐述哲理和发表议论的文章中也有很多形象化的成分,包括语言的形象性、举例的形象性、情感的形象性,等等。

散文和诗歌虽然都具有形象性,但各有特点。诗歌,让我们的想象飞得更高更远一些,而散文则给我们更为具体逼真的感受。

从形象性入手欣赏散文,可以因文章的不同而有所不同。有的散文并无深意,但形象和文辞很美,可以把重点放在形象和文辞上,它们能引起美感,给人美的享受。有的散文则可以通过对作品中景物、环境或人物事件的描写,探究作品意旨。通过形象,探究意旨,一般能与作者的用心大致契合,但也有与作者原意不合或超出了作者原来所想的。如传记作者对人物的理解和评价,与他栩栩如生地写出的人物,可能并不吻合。某些寓言故事,作者用来说明一种道理,但读者却从中可能得到另外一些认识和启示。这里用得上陶渊明的两句诗:“奇文共欣赏,疑义相与析”。

形象是理解作品的重要依据,要注意把握形象,对形象作出正确的理解和阐释。形象生动能使作品具有感染力,我们从形象的角度欣赏作品,在获得美感和认识上提高的同时,从写作方面还可以得到有益的启示。

过小孤山大孤山

陆游

中国古代诗歌散文欣赏

1、通过诵读课文,把握文中所描写的山川景物形象

2、培养学生品味散文语言的能力,培养语感

3、积累常见的文言实词、虚词、句式

教学重难点

1、通过诵读课文,把握文中所描写的山川景物形象

2、积累常见的文言实词、虚词、句式

学习目标

陆游简介

陆游(1125-1210),字务观,自号放翁。越州山阴(今浙江绍兴)人。南宋著名爱国诗人。他是一个富有才华而又多产的作家。他的诗歌既有深刻的现实生活内容,又有积极的浪漫主义精神。他能诗、能词、能散文,尤以诗的成就最高。现存诗计9300多首。著有《剑南诗稿》《渭南文集》《南唐书》等,有《陆放翁全集》传世。

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江省绍兴市)人。南宋爱国诗人。父亲陆宰是个具有爱国思想的知识分子。家庭的教育,使陆游从小就树立了忧国忧民的思想和杀敌报国的壮志。他一生创作了大量作品。今存诗,将近万首,题材广泛,内容丰富,最鲜明的特色是洋溢着强烈的爱国主义精神。还有词一百三十首和大量的散文。其中,诗的成就最为显著。前期多为爱国诗,诗风宏丽、豪迈奔放。后期多为田园诗,风格清丽、平淡自然。他的诗他的词,多数是飘逸婉丽的作品,但也有不少慷慨激昂的作品,充满悲壮的爱国激情。他继承并发扬了古典诗歌现实主义和浪漫主义的优良传统,在当时和后代的文坛上产生了深刻影响。他的散文成就也很高,被前人推为南宋宗匠。所写的政论、史记、游记、序、跋等,大都语言洗炼,结构整饬。在中国文学史上获得了重要地位。有《渭南文集》、《剑南诗稿》、《南唐书》、《老学庵笔记》等传世。

陆游的《入蜀记》

作者在南宋孝宗乾道五年(1170年),被任命为夔州通判。该年的五月十八日晚,作者从家乡山阴起程,乘船由运河、长江水路溯流而上前往赴任。路上历时160天,经今浙、苏、皖、赣、鄂、渝六省市,于十月二十七日早晨到达夔州任所。他把沿途所见风光,及对山川形势的考察逐一记录下来,结集而成一部著名的游记。

《入蜀记》中国第一部长篇游记,近四万字。它将作者沿途所见的江山形势、自然景观,所了解到的民俗风情、诗文掌故以及文史考辨等内容汇集成篇,内容非常丰富。人们对它给予非常高的评价,说它“评古论今,卓见迭出,寄慨遥深,极见史家本色。”

本文是游记,写山川景物形象,并在其中蕴涵着丰富的情趣和韵味。作者船行于长江小孤山至大孤山一段,所见所游,非止一处,为避免重复单调,需要用精彩的变化的笔墨,抓住各处景物特征进行描绘。文中写烽火矶“嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润”,写峭石“杰然特起”,“丹藤翠蔓,罗洛其上,如宝装屏风”,写小孤山“碧峰巉然孤起,上干云霄”,写澎浪矶“虽无风,亦浪涌,盖以此得名”,写大孤山“四际渺弥皆大江,望之如浮水面”,只寥寥几笔就描绘出鲜明独特的形象。

感知全文

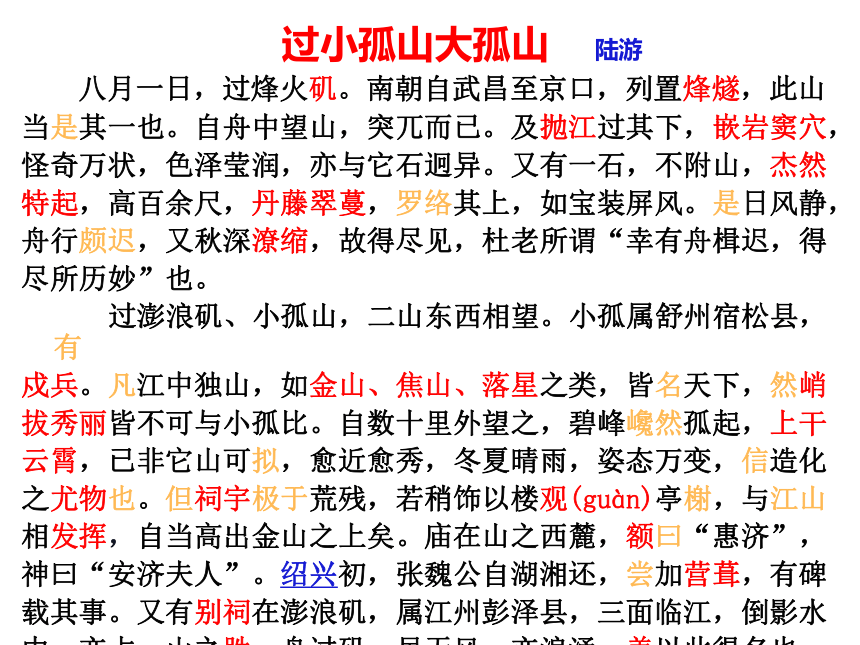

八月一日,过烽火矶。南朝自武昌至京口,列置烽燧,此山

当是其一也。自舟中望山,突兀而已。及抛江过其下,嵌岩窦穴,

怪奇万状,色泽莹润,亦与它石迥异。又有一石,不附山,杰然

特起,高百余尺,丹藤翠蔓,罗络其上,如宝装屏风。是日风静,

舟行颇迟,又秋深潦缩,故得尽见,杜老所谓“幸有舟楫迟,得

尽所历妙”也。

过澎浪矶、小孤山,二山东西相望。小孤属舒州宿松县,有

戍兵。凡江中独山,如金山、焦山、落星之类,皆名天下,然峭

拔秀丽皆不可与小孤比。自数十里外望之,碧峰巉然孤起,上干

云霄,已非它山可拟,愈近愈秀,冬夏晴雨,姿态万变,信造化

之尤物也。但祠宇极于荒残,若稍饰以楼观(guàn)亭榭,与江山

相发挥,自当高出金山之上矣。庙在山之西麓,额曰“惠济”,

神曰“安济夫人”。绍兴初,张魏公自湖湘还,尝加营葺,有碑

载其事。又有别祠在澎浪矶,属江州彭泽县,三面临江,倒影水

中,亦占一山之胜。舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。

过小孤山大孤山 陆游

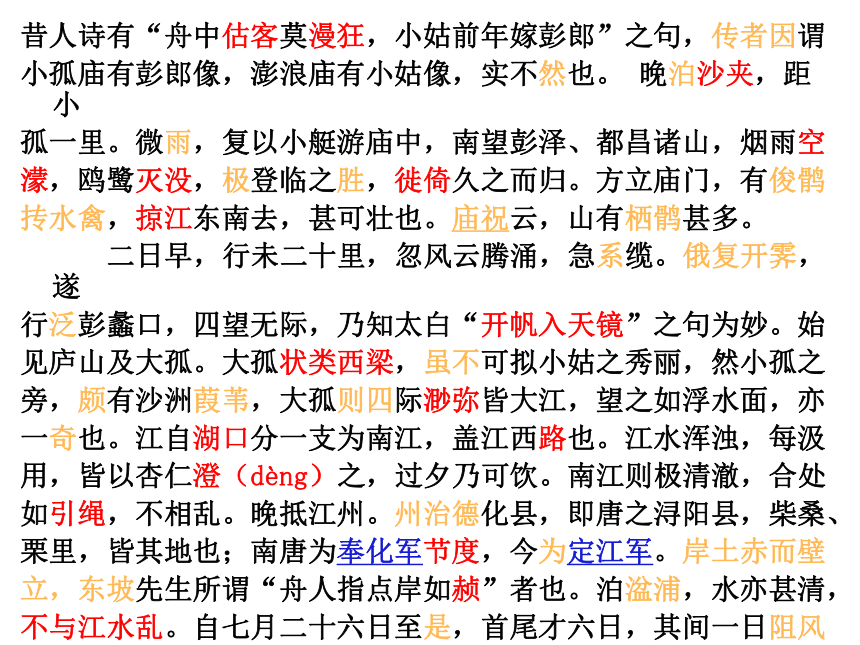

昔人诗有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句,传者因谓

小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。 晚泊沙夹,距小

孤一里。微雨,复以小艇游庙中,南望彭泽、都昌诸山,烟雨空

濛,鸥鹭灭没,极登临之胜,徙倚久之而归。方立庙门,有俊鹘

抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。庙祝云,山有栖鹘甚多。

二日早,行未二十里,忽风云腾涌,急系缆。俄复开霁,遂

行泛彭蠡口,四望无际,乃知太白“开帆入天镜”之句为妙。始

见庐山及大孤。大孤状类西梁,虽不可拟小姑之秀丽,然小孤之

旁,颇有沙洲葭苇,大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦

一奇也。江自湖口分一支为南江,盖江西路也。江水浑浊,每汲

用,皆以杏仁澄(dèng)之,过夕乃可饮。南江则极清澈,合处

如引绳,不相乱。晚抵江州。州治德化县,即唐之浔阳县,柴桑、

栗里,皆其地也;南唐为奉化军节度,今为定江军。岸土赤而壁

立,东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。泊湓浦,水亦甚清,

不与江水乱。自七月二十六日至是,首尾才六日,其间一日阻风

不行,实以四日半溯(sù)流行七百里云。

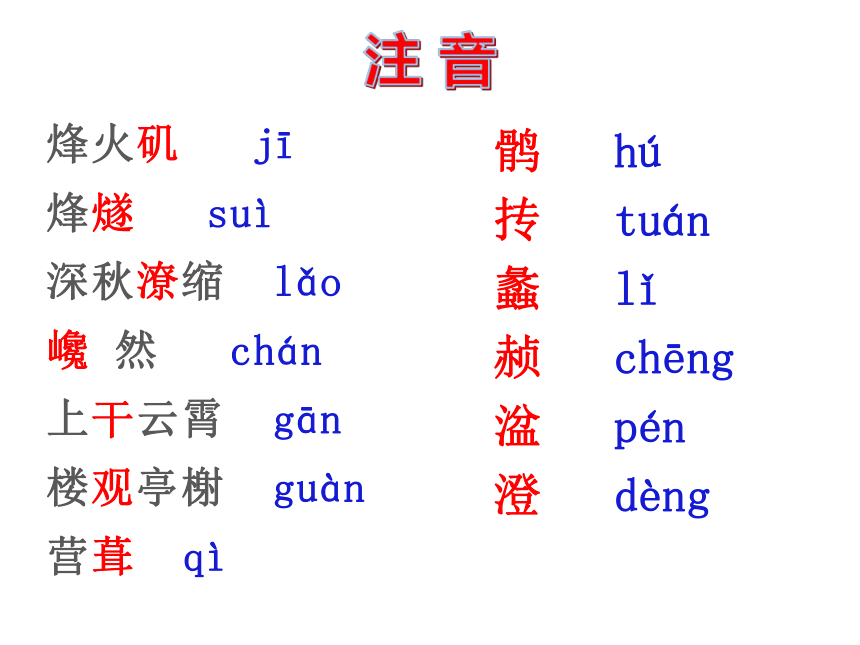

烽火矶 jī

烽燧 suì

深秋潦缩 lǎo

巉 然 chán

上干云霄 gān

楼观亭榭 guàn

营葺 qì

鹘 hú

抟 tuán

蠡 lǐ

赪 chēng

湓 pén

澄 dèng

注 音

下列读音有错的一项( )

A、有俊鹘抟水禽(tuán )

B、沙洲葭苇(jiā )

C、深秋潦缩(liáo )

D、岸如赪(chēng )

C

课间小测

重点词语讲解

八月一日,过烽火矶。南朝自武昌

至京口,列置烽燧,此山当是其一也。

自舟中望山,突兀而已。及抛江过其下,

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润,亦与

它石迥异。又有一石,不附山,杰然特

起,高百余尺,丹藤翠蔓,罗络其上,

如宝装屏风。是日风静,舟行颇迟,又

秋深潦缩,故得尽见,杜老所谓“幸有

舟楫迟,得尽所历妙”也。

水边突出的岩石

烽火,古代边防报警的信号

抛锚停船于江中

裂缝的岩石和各式岩洞

高峻雄伟地拔地而起

高耸

突出

红绿相间藤蔓。这里是互文的手法

水位下降。“潦水尽而寒潭清”

宝石镶嵌的屏风

参考译文

八月一日,(船)经过烽火矶。南朝以来,从武昌(今鄂城)到京口,都设置了很多(报警的)烽火台,这座山应该是其中之一。从船上看山,只是见到高耸(的山峰)罢了。等到抛锚停船后,(我)走过山下,(看到)裂缝的岩石和各式洞穴,奇形怪状,色彩光亮润泽,也和别的石头不大一样。又有一块巨石,与烽火矶不相连。高峻雄伟地拔地而起,高约一百多尺,有红藤绿蔓覆盖在它上面,像宝石镶嵌的屏风。这一天,风平浪静,船走得很慢,又因为深秋,水位下降,所以能看到这里的一切美景,(正像)杜甫所说的“幸有舟楫迟,得尽所历妙”。

作者笔下烽火矶的景色:

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润,

杰然特起,丹藤翠蔓,罗络其上,

如宝装屏风。

这可以看作是对小孤山的衬托。

小孤山是一座怎么样的山呢?——

小孤山

安徽宿松县南的长江上,山高一百余米,孤峰独立,风姿秀逸,亭塔楼阁错落有致、古树翠竹交相掩映。

乡人云:“南望一枝笔,西看似悬钟,东看太师椅,北望啸天龙。”

陆游赞曰:“姿态万变,信造化之尤物也。”

思考题:观察插图,猜一下它是从哪个方向拍这张照片的。

过澎浪矶、小孤山,二山东西相

望。小孤属舒州宿松县,有戍兵。凡

江中独山,如金山、焦山、落星之类,

皆名天下,然峭拔秀丽皆不可与小孤

比。自数十里外望之,碧峰巉然孤起,

上干云霄,已非它山可拟,愈近愈秀,

冬夏晴雨,姿态万变,信造化之尤物

也。

戍守的士兵

都是长江中或长江边的名山

金山在江苏镇江西北,焦山在镇江东北长江中,与金山对峙。落星山在南京东北长江边,传说有大星落于此。

陡峭高耸俊秀飘逸

冲上云霄。(“哭声直上干云霄”)

特异之物,指风景最优美的地方

经过澎浪矶、小孤山,这两座山东西相望。小孤山属于舒州宿松县,山上有防守的士兵。所有江中的独山,如金山、焦山、落星山之类,都是扬名天下的,但从峭拔秀丽上看,都不能和小孤山相比。从几十里外看去,小孤山碧绿的山峰高高耸立着,上冲云霄,已经不是别的山可以相比的了。越近(看)越秀丽,冬天,夏天,晴天,雨天,姿态变化万千,诚然是自然界风景最优美的地方。

参考译文

这一段,作者从两个角度写小孤山:

1.衬托:以“金山、焦山、落星山”衬托小孤山特出的“峭拔秀丽”。

2.从远望的角度写小孤山“愈近愈秀”的特点,赞美它“姿态万变”,是“造化之尤物。”

课堂讨论:作者经过小孤山时是在深秋,而文中说它“冬夏晴雨,姿态万变”,他并没有见过小孤山春、夏、冬的景象,为什么可以这样说?

但祠宇极于荒残,若稍饰以楼观

(guàn)亭榭,与江山相发挥,自当

高出金山之上矣。庙在山之西麓,

额曰“惠济”,神曰“安济夫人”。

绍兴初,张魏公自湖湘还,尝加营

葺,有碑载其事。

这一段是作者登山考察所见所感。

祠庙,庙宇

道教的庙宇

互相辉映

匾额,活用为动词,在匾额上写字

经营修葺

只是(山上的)庙宇太荒凉残破了,如果再增加些楼台亭榭来装饰,与山光水色互相辉映,自然会比金山更漂亮了。庙在西边山脚下,匾额上写着“惠济”二字,(里面供奉的)神叫“安济夫人”。绍兴初年,魏国公张浚从湖南回来,曾经修缮过,有座碑记载了这件事。

参考译文

又有别祠在澎浪矶,属江州彭泽县,三面临江,倒影水中,亦占一山之胜。舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。昔人诗有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句,传者因谓小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。

也叫行祠,在主祠之外,另设祭祀的祠庙

名词,优美的景物

副词,大概

贩货的行商。一般这类人都比较活泛,也容易轻狂

纵情、放荡

又有另一座庙在澎浪矶,在江州彭泽县境内,三面临着长江,山的倒影映在水中,也是一处名山胜景。船过澎浪矶,即使无风,浪也很大,澎浪矶大概因此而得名吧。 古人有诗:“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。”传说的人 因此说小孤山的庙里有彭郎像,澎浪矶庙里有小姑像,其实并不是这样的。

参考译文

晚泊沙夹,距小孤一里。微雨,复以

小艇游庙中,南望彭泽、都昌诸山,

烟雨空濛,鸥鹭灭没,极登临之胜,

徙倚久之而归。方立庙门,有俊鹘抟

水禽,掠江东南去,甚可壮也。庙祝

云,山有栖鹘甚多。

江河港汊可停靠船的地方

迷茫缥缈的样子

消失在烟雨之中

徘徊不忍去

掠过江面

持,抓

庙堂中管香火的人

这天晚上,(我的船)就停在沙夹,距小孤山大约一里远。天下着小雨,(我)又乘小艇到小孤山的庙中游览。向南远望,彭泽、都昌一带山峦,烟雨迷茫,沙鸥和白鹭时隐时现。极尽登临的胜景,徘徊了很长时间才回去。刚到庙门口站着,有一只健美的老鹰正在抓水鸟,掠过江面向东南方向飞去,非常壮观。守庙的人说,山上栖息着很多老鹰。

参考译文

这一段需要注意的有两点:

1.作者描写彭浪矶的景象,是对小孤山的陪衬,以彭浪矶“占一山之胜”的景象,与小孤山的峭拔秀丽互相映发,使双方都增添秀色。

2.作者引用了苏轼的诗句,以及当地民间传说,增加了文章的内容,也使作品增加了不少趣味。

下列各项解释有误的一项( )

A.信造化之尤物 造化:指天地、大自然;尤物:美好的事物,这里指漂亮的女子。

B.杰然特起:高峻雄伟地拔地而起。

C.舟中估客莫漫狂。估客:贩货的行商。

D.大孤则四际渺弥皆大江。渺弥:形容水势浩淼,广阔无边。

A

课间小测

二日早,行未二十里,忽风云腾

涌,急系缆。俄复开霁,遂行泛彭蠡

口,四望无际,乃知太白“开帆入天

镜”之句为妙。始见庐山及大孤。大

孤状类西梁,虽不可拟小姑之秀丽,

然小孤之旁,颇有沙洲葭苇,大孤则

四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦

一奇也。

开船进如明亮如镜、水天一色的鄱阳湖。

状貌类似西梁山。西梁山,安徽和县南,与东梁山(芜湖东北)隔江相对,

合称天门山。“天门中断楚山开”

形容水势浩渺,广阔无边

第二天早晨,(船)行不到二十里,忽然风起云涌,(于是)急忙系上缆绳。不一会儿,天又转晴,(船又)继续前行。泛舟到彭蠡口,四面望去,没有边际,这时我才领会李白“开帆入天镜”这句诗的妙处。这时才看到庐山和大孤山。大孤山的样子像西梁山,虽然比不上小孤山那样秀丽,但是小孤山的旁边,很有几块沙洲和初生的芦苇;大孤山的四周却是茫茫无际的江水,远望它像浮在水面上一样,也是一种奇观呀!

参考译文

大孤山

大孤山位于鄱阳湖口南侧9公里处,距长江口仅几公里,与长江中小孤山遥遥相对,相距四十多公里。

课间思考:大孤山不远处有一座著名的山,叫石钟山,陆游对苏轼的作品非常熟悉,我们这篇小文章里,陆游就两次引用苏轼的作品,而《石钟山记》是苏轼脍炙人口的名篇,为什么陆游只记录大孤山而闭口不提石钟山呢?

江自湖口分一支为南江,盖江西路也。江水浑浊,每汲用,皆以杏仁澄(dèng)之,过夕乃可饮。南江则极清澈,合处如引绳,不相乱。晚抵江州。州治德化县,即唐之浔阳县,柴桑、栗里,皆其地也;南唐为奉化军节度,今为定江军。

鄱阳湖口,现在江西有湖口县,石钟山、大孤山所在

动词,使液体中杂质沉淀分离

拉着绳子,分隔开来。指浑浊的长江水与清澈的南江水

汇合处界限分明。“泾渭分明”

这里是管辖的意思

军:宋朝的行政单位,奉化军、定江军,都是。

路:宋朝最高一级的机构,最初是监察性质,后转化为行政性质,相当于明清时期的省。(烽火扬州路)

长江的西路

长江从湖口分出一支成为南江,大概是长江西路一带水域。长江的水很浑浊,每逢要汲取江水时,都需用杏仁来澄清,过一个晚上才能喝。南江的水却很清,两江的水合流处像拉绳尺划分过一样,不相混淆。晚上到达江州,州府设在德化县,就是唐代的浔阳县。柴桑、栗里,都属于江州地面;南唐时由奉化军管辖,现在是定江军。

参考译文

岸土赤而壁立,东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。泊湓浦,水亦甚清,不与江水乱。自七月二十六日至是,首尾才六日,其间一日阻风不行,实以四日半溯(sù)流行七百里云。

chēng 红色

不与长江浑浊的水相混杂

岸上的土是红色的,像墙一样直立着,东坡先生所说的“舟人指点岸如赪”,说的就是这个。(船)停泊在湓浦口,水也是很清的,不和江水相混。从七月二十六日到今天,前后才六天,其中有一天因为船被风阻不能行进,实际用了四天半的时间,逆水而上,航行了七百里。

参考译文

下列说法错误的是( ):

A、第二天开船不久就遇上大风劲吹,不得不停船暂避。

B、船行经彭蠡口,湖面无比开阔,这时候才看见庐山和大孤山。

C、大孤山形状与西梁山接近,它们与小孤山一样无比秀丽。

D、小孤山旁边有沙洲芦苇,而大孤山则四面都是茫茫大水。

课间小测

C

1.优美的文笔,诗人的本色

2.如画的美景,多样的情趣

3.学人之博识,史家之卓见

本文内容的特色

归纳作者的行程:

烽火矶——小孤山、彭浪矶——大孤山——湓浦口

描写小孤山、大孤山及相关景物的优美景色,带领读者欣赏祖国的大好河山,体现了作者高雅的审美情趣和高度的文学素养。

话题拓展:

1.你喜欢游记吗?请介绍一下你读过的游记。

2.再次推荐阅读《入蜀记》《吴船录》。

本文主旨

1.解释下列句子中的“以”字:

(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

(2)复以小艇游庙中

(3)若稍饰以楼观亭榭

(4)夫夷以近,则游者众。

(5)不以物喜,不以己悲。

课后练习

用

用

用

而且

因为

2.解释下列句子的“之”字:

(1)信造化之尤物

(2)自数十里外望之

(3)徙倚久之而归

(4)何功之有哉?

(5)之二虫又何知

的

它

语气助词,无义

无义

这

3.解释下列句子的“而”字

(1)突兀而已

(2)徙倚久之而归

(3)岸土赤而壁立

(4)青,取之于蓝,而青于蓝

(5)而母立于兹

罢了

表顺接

表并列

表转折

你、你的

4.指出下列词类活用现象

(1) 上干云霄

(2)岸土赤而壁立

(3)掠江东南去

向上,名作状

象墙壁一样,名作状

向东南方,名作状

……的样子

但是

这样

……的样子

5.解释下列加点的词

(1)杰然特起 ( )

(2)然峭拔秀丽皆不可与小孤比

( )

(3)实不然也 ( )

(4)碧峰巉然孤起 ( )

1.鉴赏作品描绘景物的艺术手法。

(1)抓住景物特征进行描绘;

(2)移步换形,笔法灵动;

(3)综合运用描写、议论、抒情的方式;

(4)选词用字,文采斐然。

2.苏轼《李思训画<长江绝岛图>》赏析。

3.课外拓展:初步感受陆游诗歌的风格。

综合探究

烽火矶

小孤山

彭泽都昌

大孤山

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润

又有一石,杰然特起

丹藤翠蔓,罗络其上

如宝装屏风

碧峰巉然,上干云霄

冬夏晴雨,姿态万变

祠宇极于荒残

烟雨空濛,鸥鹭灭没

四际渺弥皆大江,如浮水面

信造化之尤物也

1.抓住景物特征进行描绘

亦一奇也

注意作者评价三处景物的用语:“如、信、亦”的语气

2.移步换景的灵动写法

南望一枝笔,西看似悬钟,

东看太师椅,北望啸天龙。

思考题:观察插图,猜一猜它朝着哪个方向

东面:峭拔秀丽 愈近愈秀

西面:回望所见。祠宇繁丽,非昔日比

南面:对面彭浪矶

北面:颇有沙洲葭苇

江山画图,尽入胸襟

小孤山:

自数十里外望之

愈近愈秀

祠宇状貌(实为登山所见)

彭浪矶

游庙中,南望彭泽都昌诸山

立庙门

山外观山

山中观山

山顶四望

全方位、多角度、笔致细腻、灵动自然

说说下面句子运用什么表达方式。

1.杜老所谓“幸有舟楫迟,得尽所历妙”也。

2.……皆名天下,然峭拔秀丽皆不可与小孤山比。

3.冬夏晴雨,姿态万变,信造化之尤物也。

4.若稍饰以楼观亭榭……自当高出金山之上矣。

5.烟雨空濛,鸥鹭灭没,极登临之胜。

6.有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。

3.描写、议论、抒情等方式的自如运用

请说说下面的动词、形容词运用的妙处。

嵌岩窦穴 鸥鹭灭没

徙倚久之 抟禽掠江

色泽莹润 丹藤翠蔓

峭拔秀丽 四际渺弥

巉然孤起 杰然特起

——杰然孤起 巉然特起?

4.选词用字,文采斐然

陆游的诗人本色

陆游的诗人本色

1.杜老所谓“幸有舟楫迟,得尽所历妙”也

2.昔人诗有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句

3.四望无际,乃知太白“开帆入天镜”之句为妙

4.东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也

前人诗句信手拈来,丰富了作品的内容,增添了景物的色彩,使一景一物染上诗的灵气,诗文、传说与胜景相映发,引人入胜。

山苍苍,水茫茫,

大孤小孤江中央。

崖崩路绝猿鸟去,

惟有乔木搀天长。

客舟何处来?

棹歌中流声抑扬。

沙平风软望不到,

孤山久与船低昂。

峨峨两烟鬟,

晓镜开新妆。

舟中估客莫漫狂,

小姑前年嫁彭郎。

5.赏析:苏轼《李思训画<长江绝岛图>》

开阔渺远

情态多样

客舟逍遥

舒适畅快

曼妙清丽

浪漫趣味

散文、江山;诗歌、画图相互映发,把我们带进一个韵味无穷的艺术境界之中

山水苍茫之中的大孤山、小孤山,巉然孤起,峭拔高耸,山上乔木苍翠增添了秀丽景象。在这里,山的高耸映衬了水的广阔,水的浩渺无涯衬托了山的奇特。山水相映衬,乔木作点缀,画图精美给人深刻的印象。

第一层:

山苍苍,水茫茫,

大孤小孤江中央。

崖崩路绝猿鸟去,

惟有乔木搀天长。

诗词中的映衬与描写

转入对客舟中人的描写。他棹歌中流,歌声抑扬顿挫,非常舒畅自在。江面清风徐来,一望无际的江面上,大孤山、小孤山与客舟如同浮在大江之上。这情景不由让人想起《赤壁赋》“浩浩乎如凭虚御风”“扣舷而歌”的情景。

第二层:

客舟何处来?

棹歌中流声抑扬。

沙平风软望不到,

孤山久与船低昂。

读诗当知章法结构

哇塞,非常有苏轼的韵味。

简直是《赤壁赋》的翻版!

另开新境,展开艺术想象,把小孤山当做一个绝世美女来描写,“烟鬟、晓镜、新妆”,简直就是一个精心打扮出来的新娘子,令人为之倾慕。结尾笔调一转,插入对“舟中估客”的告诫,有突如其来之势,并用带点谐谑的语气立刻收刹全篇。

第三层:

峨峨两烟鬟,

晓镜开新妆。

舟中估客莫漫狂,

小姑前年嫁彭郎。

能诗者奇思妙想,愈出愈奇

这样的结尾有什么好处?

1.增添诗作的情趣和色彩;2.干脆利落地结束全篇。

诗文有别

作为散文,所描摹的山水形象,与用诗歌写出的山水形象是有差别的。文贴近山水的本来面貌,写得具体,而诗则是写意的,意境与情思都升华得更高一些。苏轼的《李思训画<长江绝岛图>》是一首著名的题画诗。(2019年全国高考就考的题画诗)诗的最后两句,为陆游文中所引,但诗中以浪漫之笔写得煞有介事,而文中仅作为诗家浪漫想象的妙语,并对有关想象予以考校。

苏、陆二家,一诗一文。苏诗是凌空飘飏的,所展现的形象,真有“山苍苍,水茫茫”“沙平风软望不到”的感觉,而陆文则是脚踏实地,从多种侧面,作了真实细致的描写。

苏诗能启发我们展开想象的翅膀,陆文则让我们如同身临其境。对比之下,可以显见其差异。但这种差异,是体现着文学艺术手段的丰富多样,并无高下优劣之分。苏轼和陆游都以他们笔下的景物形象,打动我们,引发我们欣赏和探访的兴趣。

江山胜景

散文:描摹 写实

诗歌:浪漫 写意

画作:色彩 写神

各擅胜场,

多重艺术享受

相互映发

引人入胜

5、翻译下列句子

(1)方立庙门,有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。

(2)舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。

船过澎浪矶,即使无风,浪也很大,澎浪矶大概因此而得名吧。

刚到庙门口站着,有一只健美的老鹰正在追逐水鸟,掠过江面东南方向飞去,非常壮观。

《游山西村》:

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

《书愤》:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

《书愤》:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

《病起书怀》:

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

《临安春雨初霁》:

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

《算子·咏梅》:零落成泥碾作尘,只有香如故。

《冬夜读书示子聿》:

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

《示儿》:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

识记陆游名诗句

中国古代诗歌散文欣赏

第四单元

创造形象 诗文有别

本单元所选的几篇课文,在艺术形象方面有很高的审美价值。

文学作品中的形象性描写,多姿多彩,美不胜收。散文的实用性较强,有鲜明的意旨,叙述、说明乃至议论性成分比较多,理性较强。优秀的散文常常避免枯燥的说理,以生动鲜明的形象吸引读者。如传记文通过语言行动表现人物思想性格,记事文通过对事件的生动描写揭示事理,寓言借故事喻意,山水游记通过描绘景观抒写游兴和感受。甚至在阐述哲理和发表议论的文章中也有很多形象化的成分,包括语言的形象性、举例的形象性、情感的形象性,等等。

散文和诗歌虽然都具有形象性,但各有特点。诗歌,让我们的想象飞得更高更远一些,而散文则给我们更为具体逼真的感受。

从形象性入手欣赏散文,可以因文章的不同而有所不同。有的散文并无深意,但形象和文辞很美,可以把重点放在形象和文辞上,它们能引起美感,给人美的享受。有的散文则可以通过对作品中景物、环境或人物事件的描写,探究作品意旨。通过形象,探究意旨,一般能与作者的用心大致契合,但也有与作者原意不合或超出了作者原来所想的。如传记作者对人物的理解和评价,与他栩栩如生地写出的人物,可能并不吻合。某些寓言故事,作者用来说明一种道理,但读者却从中可能得到另外一些认识和启示。这里用得上陶渊明的两句诗:“奇文共欣赏,疑义相与析”。

形象是理解作品的重要依据,要注意把握形象,对形象作出正确的理解和阐释。形象生动能使作品具有感染力,我们从形象的角度欣赏作品,在获得美感和认识上提高的同时,从写作方面还可以得到有益的启示。

过小孤山大孤山

陆游

中国古代诗歌散文欣赏

1、通过诵读课文,把握文中所描写的山川景物形象

2、培养学生品味散文语言的能力,培养语感

3、积累常见的文言实词、虚词、句式

教学重难点

1、通过诵读课文,把握文中所描写的山川景物形象

2、积累常见的文言实词、虚词、句式

学习目标

陆游简介

陆游(1125-1210),字务观,自号放翁。越州山阴(今浙江绍兴)人。南宋著名爱国诗人。他是一个富有才华而又多产的作家。他的诗歌既有深刻的现实生活内容,又有积极的浪漫主义精神。他能诗、能词、能散文,尤以诗的成就最高。现存诗计9300多首。著有《剑南诗稿》《渭南文集》《南唐书》等,有《陆放翁全集》传世。

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江省绍兴市)人。南宋爱国诗人。父亲陆宰是个具有爱国思想的知识分子。家庭的教育,使陆游从小就树立了忧国忧民的思想和杀敌报国的壮志。他一生创作了大量作品。今存诗,将近万首,题材广泛,内容丰富,最鲜明的特色是洋溢着强烈的爱国主义精神。还有词一百三十首和大量的散文。其中,诗的成就最为显著。前期多为爱国诗,诗风宏丽、豪迈奔放。后期多为田园诗,风格清丽、平淡自然。他的诗他的词,多数是飘逸婉丽的作品,但也有不少慷慨激昂的作品,充满悲壮的爱国激情。他继承并发扬了古典诗歌现实主义和浪漫主义的优良传统,在当时和后代的文坛上产生了深刻影响。他的散文成就也很高,被前人推为南宋宗匠。所写的政论、史记、游记、序、跋等,大都语言洗炼,结构整饬。在中国文学史上获得了重要地位。有《渭南文集》、《剑南诗稿》、《南唐书》、《老学庵笔记》等传世。

陆游的《入蜀记》

作者在南宋孝宗乾道五年(1170年),被任命为夔州通判。该年的五月十八日晚,作者从家乡山阴起程,乘船由运河、长江水路溯流而上前往赴任。路上历时160天,经今浙、苏、皖、赣、鄂、渝六省市,于十月二十七日早晨到达夔州任所。他把沿途所见风光,及对山川形势的考察逐一记录下来,结集而成一部著名的游记。

《入蜀记》中国第一部长篇游记,近四万字。它将作者沿途所见的江山形势、自然景观,所了解到的民俗风情、诗文掌故以及文史考辨等内容汇集成篇,内容非常丰富。人们对它给予非常高的评价,说它“评古论今,卓见迭出,寄慨遥深,极见史家本色。”

本文是游记,写山川景物形象,并在其中蕴涵着丰富的情趣和韵味。作者船行于长江小孤山至大孤山一段,所见所游,非止一处,为避免重复单调,需要用精彩的变化的笔墨,抓住各处景物特征进行描绘。文中写烽火矶“嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润”,写峭石“杰然特起”,“丹藤翠蔓,罗洛其上,如宝装屏风”,写小孤山“碧峰巉然孤起,上干云霄”,写澎浪矶“虽无风,亦浪涌,盖以此得名”,写大孤山“四际渺弥皆大江,望之如浮水面”,只寥寥几笔就描绘出鲜明独特的形象。

感知全文

八月一日,过烽火矶。南朝自武昌至京口,列置烽燧,此山

当是其一也。自舟中望山,突兀而已。及抛江过其下,嵌岩窦穴,

怪奇万状,色泽莹润,亦与它石迥异。又有一石,不附山,杰然

特起,高百余尺,丹藤翠蔓,罗络其上,如宝装屏风。是日风静,

舟行颇迟,又秋深潦缩,故得尽见,杜老所谓“幸有舟楫迟,得

尽所历妙”也。

过澎浪矶、小孤山,二山东西相望。小孤属舒州宿松县,有

戍兵。凡江中独山,如金山、焦山、落星之类,皆名天下,然峭

拔秀丽皆不可与小孤比。自数十里外望之,碧峰巉然孤起,上干

云霄,已非它山可拟,愈近愈秀,冬夏晴雨,姿态万变,信造化

之尤物也。但祠宇极于荒残,若稍饰以楼观(guàn)亭榭,与江山

相发挥,自当高出金山之上矣。庙在山之西麓,额曰“惠济”,

神曰“安济夫人”。绍兴初,张魏公自湖湘还,尝加营葺,有碑

载其事。又有别祠在澎浪矶,属江州彭泽县,三面临江,倒影水

中,亦占一山之胜。舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。

过小孤山大孤山 陆游

昔人诗有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句,传者因谓

小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。 晚泊沙夹,距小

孤一里。微雨,复以小艇游庙中,南望彭泽、都昌诸山,烟雨空

濛,鸥鹭灭没,极登临之胜,徙倚久之而归。方立庙门,有俊鹘

抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。庙祝云,山有栖鹘甚多。

二日早,行未二十里,忽风云腾涌,急系缆。俄复开霁,遂

行泛彭蠡口,四望无际,乃知太白“开帆入天镜”之句为妙。始

见庐山及大孤。大孤状类西梁,虽不可拟小姑之秀丽,然小孤之

旁,颇有沙洲葭苇,大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦

一奇也。江自湖口分一支为南江,盖江西路也。江水浑浊,每汲

用,皆以杏仁澄(dèng)之,过夕乃可饮。南江则极清澈,合处

如引绳,不相乱。晚抵江州。州治德化县,即唐之浔阳县,柴桑、

栗里,皆其地也;南唐为奉化军节度,今为定江军。岸土赤而壁

立,东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。泊湓浦,水亦甚清,

不与江水乱。自七月二十六日至是,首尾才六日,其间一日阻风

不行,实以四日半溯(sù)流行七百里云。

烽火矶 jī

烽燧 suì

深秋潦缩 lǎo

巉 然 chán

上干云霄 gān

楼观亭榭 guàn

营葺 qì

鹘 hú

抟 tuán

蠡 lǐ

赪 chēng

湓 pén

澄 dèng

注 音

下列读音有错的一项( )

A、有俊鹘抟水禽(tuán )

B、沙洲葭苇(jiā )

C、深秋潦缩(liáo )

D、岸如赪(chēng )

C

课间小测

重点词语讲解

八月一日,过烽火矶。南朝自武昌

至京口,列置烽燧,此山当是其一也。

自舟中望山,突兀而已。及抛江过其下,

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润,亦与

它石迥异。又有一石,不附山,杰然特

起,高百余尺,丹藤翠蔓,罗络其上,

如宝装屏风。是日风静,舟行颇迟,又

秋深潦缩,故得尽见,杜老所谓“幸有

舟楫迟,得尽所历妙”也。

水边突出的岩石

烽火,古代边防报警的信号

抛锚停船于江中

裂缝的岩石和各式岩洞

高峻雄伟地拔地而起

高耸

突出

红绿相间藤蔓。这里是互文的手法

水位下降。“潦水尽而寒潭清”

宝石镶嵌的屏风

参考译文

八月一日,(船)经过烽火矶。南朝以来,从武昌(今鄂城)到京口,都设置了很多(报警的)烽火台,这座山应该是其中之一。从船上看山,只是见到高耸(的山峰)罢了。等到抛锚停船后,(我)走过山下,(看到)裂缝的岩石和各式洞穴,奇形怪状,色彩光亮润泽,也和别的石头不大一样。又有一块巨石,与烽火矶不相连。高峻雄伟地拔地而起,高约一百多尺,有红藤绿蔓覆盖在它上面,像宝石镶嵌的屏风。这一天,风平浪静,船走得很慢,又因为深秋,水位下降,所以能看到这里的一切美景,(正像)杜甫所说的“幸有舟楫迟,得尽所历妙”。

作者笔下烽火矶的景色:

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润,

杰然特起,丹藤翠蔓,罗络其上,

如宝装屏风。

这可以看作是对小孤山的衬托。

小孤山是一座怎么样的山呢?——

小孤山

安徽宿松县南的长江上,山高一百余米,孤峰独立,风姿秀逸,亭塔楼阁错落有致、古树翠竹交相掩映。

乡人云:“南望一枝笔,西看似悬钟,东看太师椅,北望啸天龙。”

陆游赞曰:“姿态万变,信造化之尤物也。”

思考题:观察插图,猜一下它是从哪个方向拍这张照片的。

过澎浪矶、小孤山,二山东西相

望。小孤属舒州宿松县,有戍兵。凡

江中独山,如金山、焦山、落星之类,

皆名天下,然峭拔秀丽皆不可与小孤

比。自数十里外望之,碧峰巉然孤起,

上干云霄,已非它山可拟,愈近愈秀,

冬夏晴雨,姿态万变,信造化之尤物

也。

戍守的士兵

都是长江中或长江边的名山

金山在江苏镇江西北,焦山在镇江东北长江中,与金山对峙。落星山在南京东北长江边,传说有大星落于此。

陡峭高耸俊秀飘逸

冲上云霄。(“哭声直上干云霄”)

特异之物,指风景最优美的地方

经过澎浪矶、小孤山,这两座山东西相望。小孤山属于舒州宿松县,山上有防守的士兵。所有江中的独山,如金山、焦山、落星山之类,都是扬名天下的,但从峭拔秀丽上看,都不能和小孤山相比。从几十里外看去,小孤山碧绿的山峰高高耸立着,上冲云霄,已经不是别的山可以相比的了。越近(看)越秀丽,冬天,夏天,晴天,雨天,姿态变化万千,诚然是自然界风景最优美的地方。

参考译文

这一段,作者从两个角度写小孤山:

1.衬托:以“金山、焦山、落星山”衬托小孤山特出的“峭拔秀丽”。

2.从远望的角度写小孤山“愈近愈秀”的特点,赞美它“姿态万变”,是“造化之尤物。”

课堂讨论:作者经过小孤山时是在深秋,而文中说它“冬夏晴雨,姿态万变”,他并没有见过小孤山春、夏、冬的景象,为什么可以这样说?

但祠宇极于荒残,若稍饰以楼观

(guàn)亭榭,与江山相发挥,自当

高出金山之上矣。庙在山之西麓,

额曰“惠济”,神曰“安济夫人”。

绍兴初,张魏公自湖湘还,尝加营

葺,有碑载其事。

这一段是作者登山考察所见所感。

祠庙,庙宇

道教的庙宇

互相辉映

匾额,活用为动词,在匾额上写字

经营修葺

只是(山上的)庙宇太荒凉残破了,如果再增加些楼台亭榭来装饰,与山光水色互相辉映,自然会比金山更漂亮了。庙在西边山脚下,匾额上写着“惠济”二字,(里面供奉的)神叫“安济夫人”。绍兴初年,魏国公张浚从湖南回来,曾经修缮过,有座碑记载了这件事。

参考译文

又有别祠在澎浪矶,属江州彭泽县,三面临江,倒影水中,亦占一山之胜。舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。昔人诗有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句,传者因谓小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。

也叫行祠,在主祠之外,另设祭祀的祠庙

名词,优美的景物

副词,大概

贩货的行商。一般这类人都比较活泛,也容易轻狂

纵情、放荡

又有另一座庙在澎浪矶,在江州彭泽县境内,三面临着长江,山的倒影映在水中,也是一处名山胜景。船过澎浪矶,即使无风,浪也很大,澎浪矶大概因此而得名吧。 古人有诗:“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。”传说的人 因此说小孤山的庙里有彭郎像,澎浪矶庙里有小姑像,其实并不是这样的。

参考译文

晚泊沙夹,距小孤一里。微雨,复以

小艇游庙中,南望彭泽、都昌诸山,

烟雨空濛,鸥鹭灭没,极登临之胜,

徙倚久之而归。方立庙门,有俊鹘抟

水禽,掠江东南去,甚可壮也。庙祝

云,山有栖鹘甚多。

江河港汊可停靠船的地方

迷茫缥缈的样子

消失在烟雨之中

徘徊不忍去

掠过江面

持,抓

庙堂中管香火的人

这天晚上,(我的船)就停在沙夹,距小孤山大约一里远。天下着小雨,(我)又乘小艇到小孤山的庙中游览。向南远望,彭泽、都昌一带山峦,烟雨迷茫,沙鸥和白鹭时隐时现。极尽登临的胜景,徘徊了很长时间才回去。刚到庙门口站着,有一只健美的老鹰正在抓水鸟,掠过江面向东南方向飞去,非常壮观。守庙的人说,山上栖息着很多老鹰。

参考译文

这一段需要注意的有两点:

1.作者描写彭浪矶的景象,是对小孤山的陪衬,以彭浪矶“占一山之胜”的景象,与小孤山的峭拔秀丽互相映发,使双方都增添秀色。

2.作者引用了苏轼的诗句,以及当地民间传说,增加了文章的内容,也使作品增加了不少趣味。

下列各项解释有误的一项( )

A.信造化之尤物 造化:指天地、大自然;尤物:美好的事物,这里指漂亮的女子。

B.杰然特起:高峻雄伟地拔地而起。

C.舟中估客莫漫狂。估客:贩货的行商。

D.大孤则四际渺弥皆大江。渺弥:形容水势浩淼,广阔无边。

A

课间小测

二日早,行未二十里,忽风云腾

涌,急系缆。俄复开霁,遂行泛彭蠡

口,四望无际,乃知太白“开帆入天

镜”之句为妙。始见庐山及大孤。大

孤状类西梁,虽不可拟小姑之秀丽,

然小孤之旁,颇有沙洲葭苇,大孤则

四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦

一奇也。

开船进如明亮如镜、水天一色的鄱阳湖。

状貌类似西梁山。西梁山,安徽和县南,与东梁山(芜湖东北)隔江相对,

合称天门山。“天门中断楚山开”

形容水势浩渺,广阔无边

第二天早晨,(船)行不到二十里,忽然风起云涌,(于是)急忙系上缆绳。不一会儿,天又转晴,(船又)继续前行。泛舟到彭蠡口,四面望去,没有边际,这时我才领会李白“开帆入天镜”这句诗的妙处。这时才看到庐山和大孤山。大孤山的样子像西梁山,虽然比不上小孤山那样秀丽,但是小孤山的旁边,很有几块沙洲和初生的芦苇;大孤山的四周却是茫茫无际的江水,远望它像浮在水面上一样,也是一种奇观呀!

参考译文

大孤山

大孤山位于鄱阳湖口南侧9公里处,距长江口仅几公里,与长江中小孤山遥遥相对,相距四十多公里。

课间思考:大孤山不远处有一座著名的山,叫石钟山,陆游对苏轼的作品非常熟悉,我们这篇小文章里,陆游就两次引用苏轼的作品,而《石钟山记》是苏轼脍炙人口的名篇,为什么陆游只记录大孤山而闭口不提石钟山呢?

江自湖口分一支为南江,盖江西路也。江水浑浊,每汲用,皆以杏仁澄(dèng)之,过夕乃可饮。南江则极清澈,合处如引绳,不相乱。晚抵江州。州治德化县,即唐之浔阳县,柴桑、栗里,皆其地也;南唐为奉化军节度,今为定江军。

鄱阳湖口,现在江西有湖口县,石钟山、大孤山所在

动词,使液体中杂质沉淀分离

拉着绳子,分隔开来。指浑浊的长江水与清澈的南江水

汇合处界限分明。“泾渭分明”

这里是管辖的意思

军:宋朝的行政单位,奉化军、定江军,都是。

路:宋朝最高一级的机构,最初是监察性质,后转化为行政性质,相当于明清时期的省。(烽火扬州路)

长江的西路

长江从湖口分出一支成为南江,大概是长江西路一带水域。长江的水很浑浊,每逢要汲取江水时,都需用杏仁来澄清,过一个晚上才能喝。南江的水却很清,两江的水合流处像拉绳尺划分过一样,不相混淆。晚上到达江州,州府设在德化县,就是唐代的浔阳县。柴桑、栗里,都属于江州地面;南唐时由奉化军管辖,现在是定江军。

参考译文

岸土赤而壁立,东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。泊湓浦,水亦甚清,不与江水乱。自七月二十六日至是,首尾才六日,其间一日阻风不行,实以四日半溯(sù)流行七百里云。

chēng 红色

不与长江浑浊的水相混杂

岸上的土是红色的,像墙一样直立着,东坡先生所说的“舟人指点岸如赪”,说的就是这个。(船)停泊在湓浦口,水也是很清的,不和江水相混。从七月二十六日到今天,前后才六天,其中有一天因为船被风阻不能行进,实际用了四天半的时间,逆水而上,航行了七百里。

参考译文

下列说法错误的是( ):

A、第二天开船不久就遇上大风劲吹,不得不停船暂避。

B、船行经彭蠡口,湖面无比开阔,这时候才看见庐山和大孤山。

C、大孤山形状与西梁山接近,它们与小孤山一样无比秀丽。

D、小孤山旁边有沙洲芦苇,而大孤山则四面都是茫茫大水。

课间小测

C

1.优美的文笔,诗人的本色

2.如画的美景,多样的情趣

3.学人之博识,史家之卓见

本文内容的特色

归纳作者的行程:

烽火矶——小孤山、彭浪矶——大孤山——湓浦口

描写小孤山、大孤山及相关景物的优美景色,带领读者欣赏祖国的大好河山,体现了作者高雅的审美情趣和高度的文学素养。

话题拓展:

1.你喜欢游记吗?请介绍一下你读过的游记。

2.再次推荐阅读《入蜀记》《吴船录》。

本文主旨

1.解释下列句子中的“以”字:

(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

(2)复以小艇游庙中

(3)若稍饰以楼观亭榭

(4)夫夷以近,则游者众。

(5)不以物喜,不以己悲。

课后练习

用

用

用

而且

因为

2.解释下列句子的“之”字:

(1)信造化之尤物

(2)自数十里外望之

(3)徙倚久之而归

(4)何功之有哉?

(5)之二虫又何知

的

它

语气助词,无义

无义

这

3.解释下列句子的“而”字

(1)突兀而已

(2)徙倚久之而归

(3)岸土赤而壁立

(4)青,取之于蓝,而青于蓝

(5)而母立于兹

罢了

表顺接

表并列

表转折

你、你的

4.指出下列词类活用现象

(1) 上干云霄

(2)岸土赤而壁立

(3)掠江东南去

向上,名作状

象墙壁一样,名作状

向东南方,名作状

……的样子

但是

这样

……的样子

5.解释下列加点的词

(1)杰然特起 ( )

(2)然峭拔秀丽皆不可与小孤比

( )

(3)实不然也 ( )

(4)碧峰巉然孤起 ( )

1.鉴赏作品描绘景物的艺术手法。

(1)抓住景物特征进行描绘;

(2)移步换形,笔法灵动;

(3)综合运用描写、议论、抒情的方式;

(4)选词用字,文采斐然。

2.苏轼《李思训画<长江绝岛图>》赏析。

3.课外拓展:初步感受陆游诗歌的风格。

综合探究

烽火矶

小孤山

彭泽都昌

大孤山

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润

又有一石,杰然特起

丹藤翠蔓,罗络其上

如宝装屏风

碧峰巉然,上干云霄

冬夏晴雨,姿态万变

祠宇极于荒残

烟雨空濛,鸥鹭灭没

四际渺弥皆大江,如浮水面

信造化之尤物也

1.抓住景物特征进行描绘

亦一奇也

注意作者评价三处景物的用语:“如、信、亦”的语气

2.移步换景的灵动写法

南望一枝笔,西看似悬钟,

东看太师椅,北望啸天龙。

思考题:观察插图,猜一猜它朝着哪个方向

东面:峭拔秀丽 愈近愈秀

西面:回望所见。祠宇繁丽,非昔日比

南面:对面彭浪矶

北面:颇有沙洲葭苇

江山画图,尽入胸襟

小孤山:

自数十里外望之

愈近愈秀

祠宇状貌(实为登山所见)

彭浪矶

游庙中,南望彭泽都昌诸山

立庙门

山外观山

山中观山

山顶四望

全方位、多角度、笔致细腻、灵动自然

说说下面句子运用什么表达方式。

1.杜老所谓“幸有舟楫迟,得尽所历妙”也。

2.……皆名天下,然峭拔秀丽皆不可与小孤山比。

3.冬夏晴雨,姿态万变,信造化之尤物也。

4.若稍饰以楼观亭榭……自当高出金山之上矣。

5.烟雨空濛,鸥鹭灭没,极登临之胜。

6.有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。

3.描写、议论、抒情等方式的自如运用

请说说下面的动词、形容词运用的妙处。

嵌岩窦穴 鸥鹭灭没

徙倚久之 抟禽掠江

色泽莹润 丹藤翠蔓

峭拔秀丽 四际渺弥

巉然孤起 杰然特起

——杰然孤起 巉然特起?

4.选词用字,文采斐然

陆游的诗人本色

陆游的诗人本色

1.杜老所谓“幸有舟楫迟,得尽所历妙”也

2.昔人诗有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句

3.四望无际,乃知太白“开帆入天镜”之句为妙

4.东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也

前人诗句信手拈来,丰富了作品的内容,增添了景物的色彩,使一景一物染上诗的灵气,诗文、传说与胜景相映发,引人入胜。

山苍苍,水茫茫,

大孤小孤江中央。

崖崩路绝猿鸟去,

惟有乔木搀天长。

客舟何处来?

棹歌中流声抑扬。

沙平风软望不到,

孤山久与船低昂。

峨峨两烟鬟,

晓镜开新妆。

舟中估客莫漫狂,

小姑前年嫁彭郎。

5.赏析:苏轼《李思训画<长江绝岛图>》

开阔渺远

情态多样

客舟逍遥

舒适畅快

曼妙清丽

浪漫趣味

散文、江山;诗歌、画图相互映发,把我们带进一个韵味无穷的艺术境界之中

山水苍茫之中的大孤山、小孤山,巉然孤起,峭拔高耸,山上乔木苍翠增添了秀丽景象。在这里,山的高耸映衬了水的广阔,水的浩渺无涯衬托了山的奇特。山水相映衬,乔木作点缀,画图精美给人深刻的印象。

第一层:

山苍苍,水茫茫,

大孤小孤江中央。

崖崩路绝猿鸟去,

惟有乔木搀天长。

诗词中的映衬与描写

转入对客舟中人的描写。他棹歌中流,歌声抑扬顿挫,非常舒畅自在。江面清风徐来,一望无际的江面上,大孤山、小孤山与客舟如同浮在大江之上。这情景不由让人想起《赤壁赋》“浩浩乎如凭虚御风”“扣舷而歌”的情景。

第二层:

客舟何处来?

棹歌中流声抑扬。

沙平风软望不到,

孤山久与船低昂。

读诗当知章法结构

哇塞,非常有苏轼的韵味。

简直是《赤壁赋》的翻版!

另开新境,展开艺术想象,把小孤山当做一个绝世美女来描写,“烟鬟、晓镜、新妆”,简直就是一个精心打扮出来的新娘子,令人为之倾慕。结尾笔调一转,插入对“舟中估客”的告诫,有突如其来之势,并用带点谐谑的语气立刻收刹全篇。

第三层:

峨峨两烟鬟,

晓镜开新妆。

舟中估客莫漫狂,

小姑前年嫁彭郎。

能诗者奇思妙想,愈出愈奇

这样的结尾有什么好处?

1.增添诗作的情趣和色彩;2.干脆利落地结束全篇。

诗文有别

作为散文,所描摹的山水形象,与用诗歌写出的山水形象是有差别的。文贴近山水的本来面貌,写得具体,而诗则是写意的,意境与情思都升华得更高一些。苏轼的《李思训画<长江绝岛图>》是一首著名的题画诗。(2019年全国高考就考的题画诗)诗的最后两句,为陆游文中所引,但诗中以浪漫之笔写得煞有介事,而文中仅作为诗家浪漫想象的妙语,并对有关想象予以考校。

苏、陆二家,一诗一文。苏诗是凌空飘飏的,所展现的形象,真有“山苍苍,水茫茫”“沙平风软望不到”的感觉,而陆文则是脚踏实地,从多种侧面,作了真实细致的描写。

苏诗能启发我们展开想象的翅膀,陆文则让我们如同身临其境。对比之下,可以显见其差异。但这种差异,是体现着文学艺术手段的丰富多样,并无高下优劣之分。苏轼和陆游都以他们笔下的景物形象,打动我们,引发我们欣赏和探访的兴趣。

江山胜景

散文:描摹 写实

诗歌:浪漫 写意

画作:色彩 写神

各擅胜场,

多重艺术享受

相互映发

引人入胜

5、翻译下列句子

(1)方立庙门,有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。

(2)舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。

船过澎浪矶,即使无风,浪也很大,澎浪矶大概因此而得名吧。

刚到庙门口站着,有一只健美的老鹰正在追逐水鸟,掠过江面东南方向飞去,非常壮观。

《游山西村》:

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

《书愤》:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

《书愤》:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

《病起书怀》:

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

《临安春雨初霁》:

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

《算子·咏梅》:零落成泥碾作尘,只有香如故。

《冬夜读书示子聿》:

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

《示儿》:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

识记陆游名诗句

同课章节目录