5.2土壤 课时作业

图片预览

文档简介

第二节 土壤

必备知识基础练 进阶训练第一层

[2022·重庆南开中学期末]如图为森林土壤剖面示意图。据此完成1~2题。

1.关于图中各层的叙述正确的是( )

A.①为腐殖质层

B.②为淋溶层

C.③为有机层

D.④为淀积层

2.关于②层的叙述正确的是( )

A.以分解和半分解的有机质为主

B.腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色

C.矿物质淋失,颜色较浅

D.质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色

[2022·江苏徐州期末]土壤中有机质的含量与气候密切相关。如图为土壤有机质含量随温度变化图。读图,完成3~4题。

3.东北平原土壤有机质含量高于南方低山丘陵区最主要的原因是( )

A.植被生长迅速 B.地形平坦,土层深厚

C.微生物分解缓慢 D.成土母质矿物质多

4.影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还有( )

A.成土母质 B.地质条件

C.岩石性质 D.生物种群

[2022·安徽安庆期末]云南东川红土地被人们称为“上帝打翻的调色板”,这块土地的土壤含铁、铝成分较多,有机质少,酸性强,土质黏重。如图示意云南东川红壤景观。据此完成5~7题。

5.影响云南东川红壤形成的主导因素是( )

A.气候 B.生物

C.地貌 D.时间

6.红壤贫瘠,主要是土壤中( )

A.矿物质不足 B.土壤含水多

C.空气含量少 D.有机质缺乏

7.改良红壤的有效措施是( )

A.增施化肥 B.种植绿肥 C.井排井灌 D.砾石覆盖

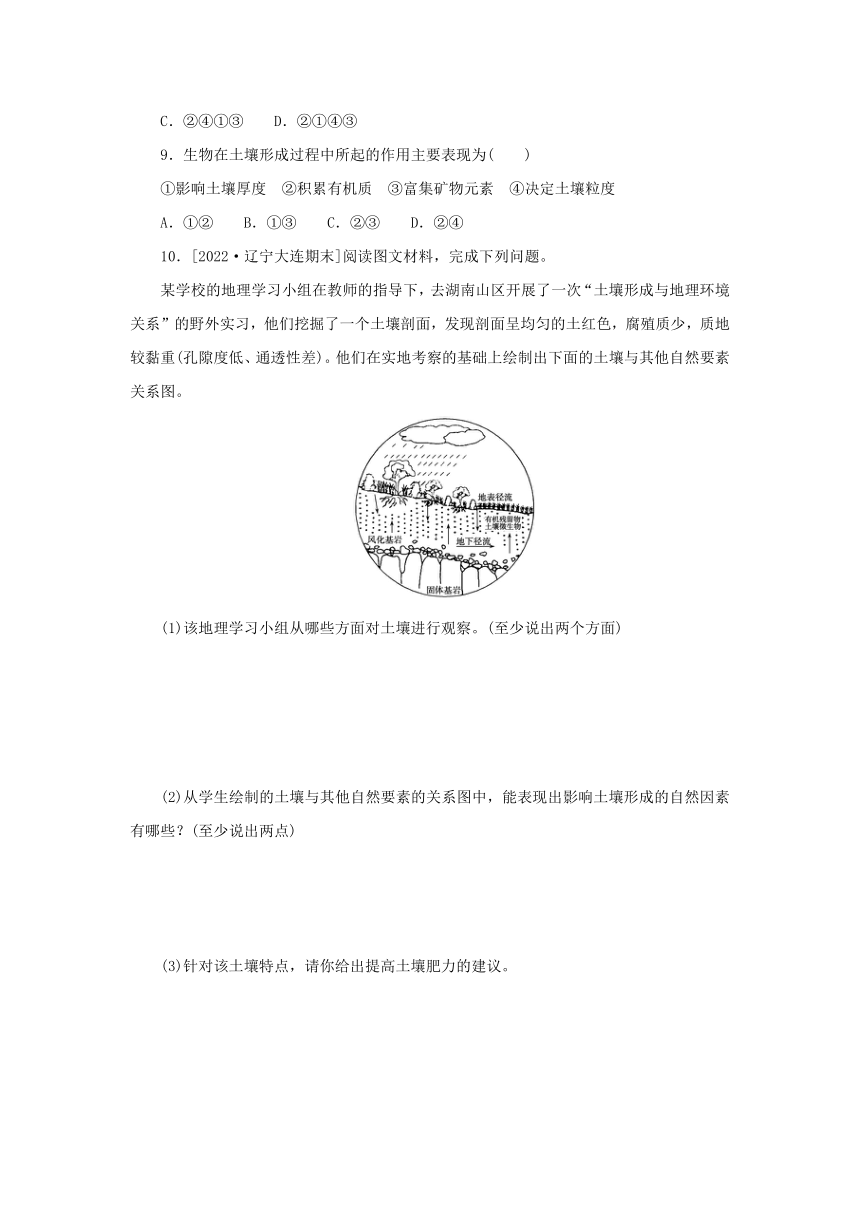

[2022·辽宁葫芦岛期末]土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境整体性的一面“镜子”。下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成8~9题。

8.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④

C.②④①③ D.②①④③

9.生物在土壤形成过程中所起的作用主要表现为( )

①影响土壤厚度 ②积累有机质 ③富集矿物元素 ④决定土壤粒度

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.[2022·辽宁大连期末]阅读图文材料,完成下列问题。

某学校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重(孔隙度低、通透性差)。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。

(1)该地理学习小组从哪些方面对土壤进行观察。(至少说出两个方面)

(2)从学生绘制的土壤与其他自然要素的关系图中,能表现出影响土壤形成的自然因素有哪些?(至少说出两点)

(3)针对该土壤特点,请你给出提高土壤肥力的建议。

关键能力综合练 进阶训练第二层

[2022·广东湛江期末]下图为某地残积物、坡积物、洪积物、冲积物分布示意图。读图,完成1~2题。

1.关于图示四类沉积物对土壤特征影响的说法,正确的是( )

A.影响有机质养分含量多少

B.影响矿物质养分元素种类

C.影响土壤的微生物数量多少

D.影响土壤颗粒的粗细质地

2.根据沉积物分布推测,从山顶到低平洼地,土壤类型依次为( )

A.砾质土、砂土、壤土和黏土

B.黏土、壤土、砂土和砾质土

C.黏土、壤土、砾质土和砂土

D.砾质土、壤土、砂土和黏土

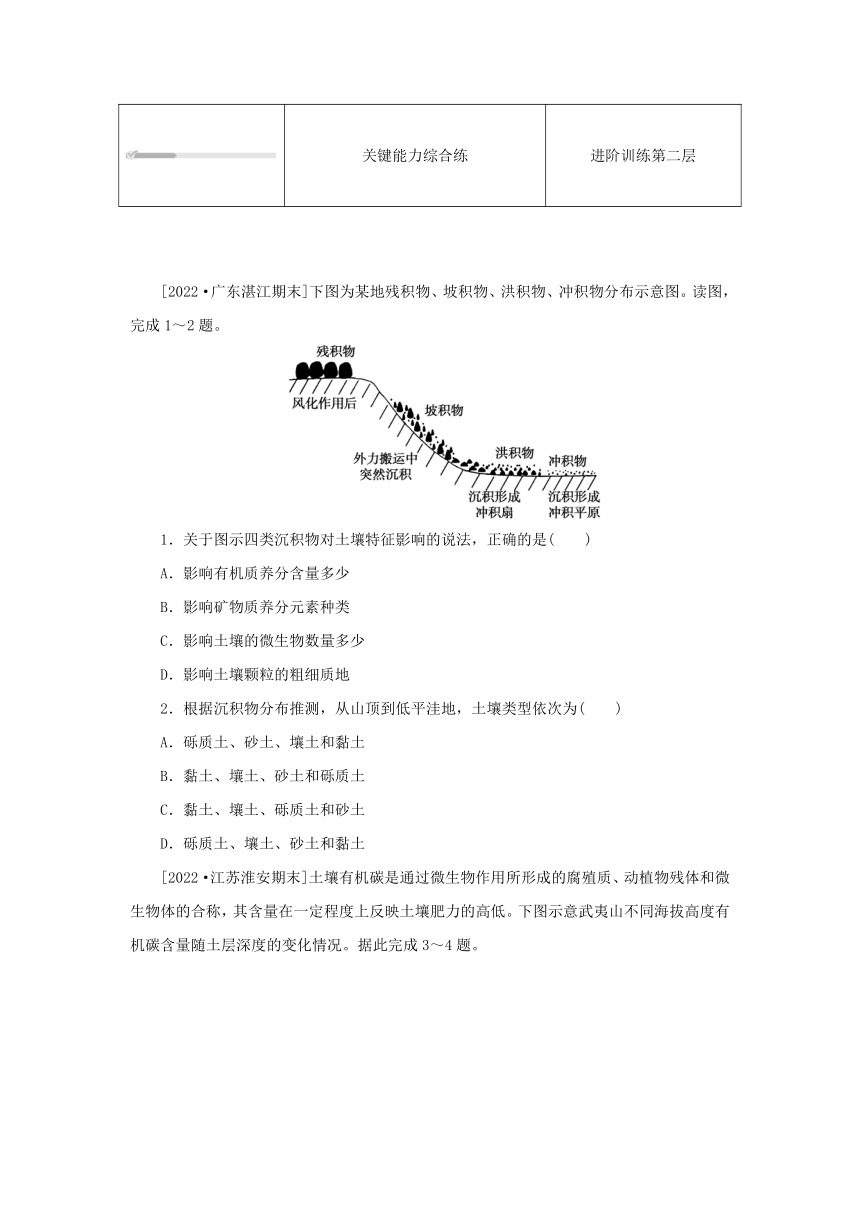

[2022·江苏淮安期末]土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其含量在一定程度上反映土壤肥力的高低。下图示意武夷山不同海拔高度有机碳含量随土层深度的变化情况。据此完成3~4题。

3.关于武夷山高海拔地区土壤有机碳含量高低及原因的叙述,正确的是( )

A.较低,常年维持低温 B.较低,有机碳积累少

C.较高,微生物活动弱 D.较高,呼吸作用弱

4.武夷山土壤有机碳随深度增加呈现一定的规律性,这主要是因为越往深层( )

A.环境作用越大 B.植被凋落物越少

C.土壤通气性越好 D.有机质越多

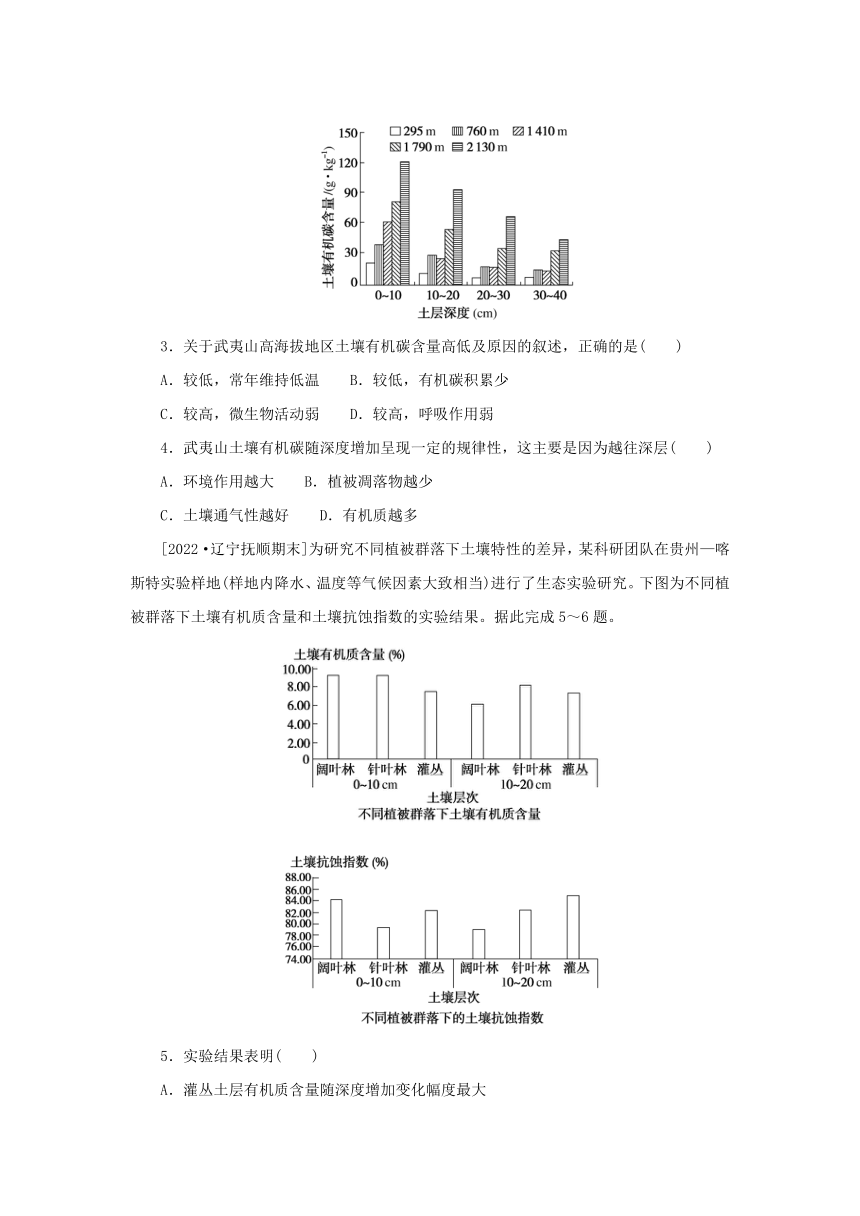

[2022·辽宁抚顺期末]为研究不同植被群落下土壤特性的差异,某科研团队在贵州—喀斯特实验样地(样地内降水、温度等气候因素大致相当)进行了生态实验研究。下图为不同植被群落下土壤有机质含量和土壤抗蚀指数的实验结果。据此完成5~6题。

5.实验结果表明( )

A.灌丛土层有机质含量随深度增加变化幅度最大

B.阔叶林土层有机质含量随深度增加下降最显著

C.针叶林土层抗蚀能力随深度增加变化幅度最大

D.三种植被土层抗蚀能力随深度增加均有所增强

6.在喀斯特地区,如果以防治土壤侵蚀为目的,应考虑种植的树种为( )

A.灌丛 B.针叶林

C.混交林 D.阔叶林

[2022·福建南平期末]土壤的淋溶作用与降水有着直接关系。土壤有机质的多少、分布状况与植被密切相关,与乔木相比,草本植被根系寿命更短,但其有机质占比更高。下图示意甲、乙、丙三类土壤的局部剖面及有机质含量随深度变化。读图,完成7~9题。

7.影响甲、乙、丙土壤发育的天然植被依次是( )

A.森林、草原、荒漠 B.森林、荒漠、草原

C.荒漠、森林、草原 D.草原、荒漠、森林

8.下列有关土壤剖面与有机质含量变化曲线对应关系正确的是( )

A.甲—① B.甲—②

C.乙—② D.丙—③

9.关于三类土壤的利用,叙述正确的是( )

A.甲宜加强植被保护

B.乙要增施有机肥

C.丙可大规模开发耕地

D.利用不当都会造成水土流失

10.[2022·山东济南期末]阅读图文材料,回答下列问题。

某科研小组对湖南省东部大围山国家森林公园(114°E,28°N)展开土壤、植被调查。科研小组发现,大围山土壤有机质含量受多种因素影响发生变化,低海拔地区大面积的天然林被改造为人工林、果园,中海拔地区坡陡谷深,高海拔地区植被较丰茂。图1为该科研小组获得土壤有机质含量分布图。

(1)结合所学知识和材料,推断大围山的植被和土壤类型的垂直分布,完成图2填空(只填字母)。

A.亚热带常绿阔叶林

B.温带落叶阔叶林

C.红壤

D.草甸土

(2)描述大围山土壤有机质含量随海拔升高的变化特征。

(3)分析大围山土壤有机质含量随海拔升高变化的原因。

第二节 土壤

必备知识基础练

1~2.答案:1.D 2.B

解析:第1题,根据所学知识,森林土壤剖面各圈层依次应为:①为有机质层,②为腐殖质层,A、B错误;③为淋溶层,C错误;④为淀积层,D正确。第2题,根据所学知识可知,②为腐殖质层,其特点是腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。

3~4.答案:3.C 4.D

解析:第3题,根据材料可知,土壤有机质含量与气温密切相关,相比于南方低山丘陵地区而言,东北平原地区纬度较高,气温相对较低,微生物分解缓慢,土壤有机质含量较高。第4题,根据上题可知,土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物残体,因此影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还与生物种群有关。

5~7.答案:5.A 6.D 7.B

解析:第5题,红壤是因为富含铁、铝氧化物,呈红色,形成与气候有关,与生物、地貌、时间关系不大。第6题,土壤有机质含量是土壤肥力高低的重要标志,因而有机质少是红壤贫瘠的主要原因,受矿物质、含水量、空气含量影响较小。第7题,施用化肥可以短时间增加土壤肥力,同时会使土壤酸化、微生物活性降低等,A错误;种植绿肥对增强土壤肥力、改善土壤理化性质有很大作用,B正确;井排井灌是治理盐碱化的重要措施,砾石覆盖是治理荒漠化的措施之一,对改良红壤作用不大,C、D错误。

8~9.答案:8.D 9.C

解析:第8题,结合所学知识可知土壤的形成过程如下:基岩经风化作用逐渐形成破碎的岩石,随着时间的推移,风化的岩石逐渐形成成土母质,成土母质在风化的过程中其表面逐渐形成腐殖质层,随着腐殖质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟。由以上分析可知土壤形成的先后顺序是②①④③。第9题,由所学知识可知,生物循环促使物质迁移、能量流动,联系无机界和有机界,生物是土壤中有机质的积累过程和矿物养分元素的富集过程,在土壤形成中起主导作用,②③正确。

10.答案:(1)土壤剖面、土壤颜色、土壤质地、土壤腐殖质含量。

(2)成土母质,生物,气候,地貌。

(3)增施有机肥;增加砂土。

解析:(1)由材料信息“他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重(孔隙度低、通透性差)”可知,该地理学习小组主要从土壤剖面(土壤剖面)、土壤颜色(土红色)、土壤质地(质地较黏重)、土壤腐殖质含量(腐殖质少)这些方面来进行观察。(2)由材料信息“湖南山区开展了一次‘土壤形成与地理环境关系’的野外实习”可知,当地的地貌类型为山地;由“剖面呈均匀的土红色”可知,形成土壤的成土母质特点;“腐殖质少”与当地的生物量有关,因为当地的湿热气候导致有机质被淋溶掉,导致肥力降低。(3)根据第(1)题分析可知,该土壤质地较黏重,可以通过增加砂土来改变土壤的团粒结构;腐殖质少可以通过增施有机肥来提高土壤的肥力。

关键能力综合练

1~2.答案:1.D 2.A

解析:第1题,图示四类沉积物分布位置不同,影响局部土壤特征差异,图示能够体现的是沉积物颗粒大小的差异。会影响土壤的颗粒的粗细质地。第2题,同地区,山顶气温较低、水分较少,风化作用较弱,细小风化物容易流失,成土母质颗粒粗;山前平原气温较高,水分较多,风化作用较强,且易堆积细小风化物,成土母质颗粒较细。因此从山顶到低平洼地,成土母质颗粒存在由粗到细的变化规律,土壤类型依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

3~4.答案:3.C 4.B

解析:第3题,读图可知,武夷山高海拔地区土壤有机碳含量高,形成原因是气温低,微生物活动弱,有机质分解慢,积累多。第4题,读图可知,武夷山土壤有机碳随深度增加而递减。由材料可知,土壤有机碳主要由植物残体通过微生物作用形成,植被凋落物一般都分布在土壤的表层,越往深层植被凋落物越少,有机质越少。

5~6.答案:5.B 6.D

解析:第5题,读图分析,从0~10厘米到10~20厘米,阔叶林土壤有机质含量随深度增加下降最显著,针叶林土壤有机质含量随深度增加下降较显著,灌丛土壤有机质含量随深度增加基本保持不变;从0~10厘米到10~20厘米,阔叶林土层抗蚀能力随深度增加变化幅度最大;图中阔叶林土层抗蚀能力随深度增加而减弱。第6题,根据所学知识,喀斯特地区土层较薄,为了防治土壤侵蚀,应选择在0~10厘米抗侵蚀指数最强的树种,即阔叶林。

7~9.答案:7.B 8.B 9.A

解析:第7题,由材料可知,土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚,因此湿润地区的淋溶层最厚,半干旱地区次之,干旱地区最薄。甲淋溶层最厚,属于湿润地区,由森林发育成的土壤;乙淋溶层最薄,属于干旱地区,对应的植被为荒漠;丙淋溶层居中,属于半干旱地区,对应的植被为草原。第8题,由上题分析可知,甲是森林土壤、乙是荒漠土壤、丙是草原土壤。森林土壤的有机质含量一般低于草地,这是因为草类根系茂密,且集中在近地表的土壤中,向下则根系的集中程度递减,从而为土壤表层提供了大量的有机质;树木的根系分布很深,直接提供给土壤表层的有机质不多,主要以枯枝落叶的形式将有机质归还地表,由此判断①是草原土壤,②是森林土壤;有机质含量最低、土壤厚度最薄的是荒漠土壤,即甲对应②,乙对应③,丙对应①。第9题,由前面分析可知,甲是森林土壤、乙是荒漠土壤、丙是草原土壤。由材料可知,土壤的淋溶作用与降水有着直接关系。甲为森林土壤,位于湿润地区,降水多,淋溶作用强,土壤有机质易流失,宜加强植被保护。

10.答案:(1)答案见下图

(2)海拔0~1 000米,土壤有机质含量随海拔升高逐渐降低;海拔1 000米以上,土壤有机质含量迅速升高。

(3)大围山位于亚热带季风气候区,气候温暖湿润、多雨,植物生长茂密,每年有大量有机物回归土壤,加之土壤潮湿呈嫌气状态,有机物积累多,分解少,土壤有机质含量较高;随海拔的升高,气温降低,土层变薄,植物生长量变少,有机质积累减少,土壤有机质含量变低;海拔1 000米以上地区,植被较丰茂,气温较低,有机质不易分解,土壤有机质含量迅速升高。

解析:(1)大围山国家森林公园位于湖南省东部,属于亚热带季风气候区,地带性植被为亚热带常绿阔叶林,土壤为红壤。随着海拔升高,水热条件变差,植被演化为温带落叶阔叶林。高海拔地区,在高山草甸灌丛和松林植被下发育了草甸土。(2)在回答过程中注意限定词,要从“大围山土壤有机质含量随海拔升高的变化特征”角度作答。读图可知,大围山土壤有机质含量随海拔升高先降低,海拔1 000米以上,迅速升高。(3)影响土壤有机质含量的因素主要从气候、海拔、土壤砂黏比、耕作管理等方面进行分析。

必备知识基础练 进阶训练第一层

[2022·重庆南开中学期末]如图为森林土壤剖面示意图。据此完成1~2题。

1.关于图中各层的叙述正确的是( )

A.①为腐殖质层

B.②为淋溶层

C.③为有机层

D.④为淀积层

2.关于②层的叙述正确的是( )

A.以分解和半分解的有机质为主

B.腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色

C.矿物质淋失,颜色较浅

D.质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色

[2022·江苏徐州期末]土壤中有机质的含量与气候密切相关。如图为土壤有机质含量随温度变化图。读图,完成3~4题。

3.东北平原土壤有机质含量高于南方低山丘陵区最主要的原因是( )

A.植被生长迅速 B.地形平坦,土层深厚

C.微生物分解缓慢 D.成土母质矿物质多

4.影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还有( )

A.成土母质 B.地质条件

C.岩石性质 D.生物种群

[2022·安徽安庆期末]云南东川红土地被人们称为“上帝打翻的调色板”,这块土地的土壤含铁、铝成分较多,有机质少,酸性强,土质黏重。如图示意云南东川红壤景观。据此完成5~7题。

5.影响云南东川红壤形成的主导因素是( )

A.气候 B.生物

C.地貌 D.时间

6.红壤贫瘠,主要是土壤中( )

A.矿物质不足 B.土壤含水多

C.空气含量少 D.有机质缺乏

7.改良红壤的有效措施是( )

A.增施化肥 B.种植绿肥 C.井排井灌 D.砾石覆盖

[2022·辽宁葫芦岛期末]土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境整体性的一面“镜子”。下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成8~9题。

8.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④

C.②④①③ D.②①④③

9.生物在土壤形成过程中所起的作用主要表现为( )

①影响土壤厚度 ②积累有机质 ③富集矿物元素 ④决定土壤粒度

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

10.[2022·辽宁大连期末]阅读图文材料,完成下列问题。

某学校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重(孔隙度低、通透性差)。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。

(1)该地理学习小组从哪些方面对土壤进行观察。(至少说出两个方面)

(2)从学生绘制的土壤与其他自然要素的关系图中,能表现出影响土壤形成的自然因素有哪些?(至少说出两点)

(3)针对该土壤特点,请你给出提高土壤肥力的建议。

关键能力综合练 进阶训练第二层

[2022·广东湛江期末]下图为某地残积物、坡积物、洪积物、冲积物分布示意图。读图,完成1~2题。

1.关于图示四类沉积物对土壤特征影响的说法,正确的是( )

A.影响有机质养分含量多少

B.影响矿物质养分元素种类

C.影响土壤的微生物数量多少

D.影响土壤颗粒的粗细质地

2.根据沉积物分布推测,从山顶到低平洼地,土壤类型依次为( )

A.砾质土、砂土、壤土和黏土

B.黏土、壤土、砂土和砾质土

C.黏土、壤土、砾质土和砂土

D.砾质土、壤土、砂土和黏土

[2022·江苏淮安期末]土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其含量在一定程度上反映土壤肥力的高低。下图示意武夷山不同海拔高度有机碳含量随土层深度的变化情况。据此完成3~4题。

3.关于武夷山高海拔地区土壤有机碳含量高低及原因的叙述,正确的是( )

A.较低,常年维持低温 B.较低,有机碳积累少

C.较高,微生物活动弱 D.较高,呼吸作用弱

4.武夷山土壤有机碳随深度增加呈现一定的规律性,这主要是因为越往深层( )

A.环境作用越大 B.植被凋落物越少

C.土壤通气性越好 D.有机质越多

[2022·辽宁抚顺期末]为研究不同植被群落下土壤特性的差异,某科研团队在贵州—喀斯特实验样地(样地内降水、温度等气候因素大致相当)进行了生态实验研究。下图为不同植被群落下土壤有机质含量和土壤抗蚀指数的实验结果。据此完成5~6题。

5.实验结果表明( )

A.灌丛土层有机质含量随深度增加变化幅度最大

B.阔叶林土层有机质含量随深度增加下降最显著

C.针叶林土层抗蚀能力随深度增加变化幅度最大

D.三种植被土层抗蚀能力随深度增加均有所增强

6.在喀斯特地区,如果以防治土壤侵蚀为目的,应考虑种植的树种为( )

A.灌丛 B.针叶林

C.混交林 D.阔叶林

[2022·福建南平期末]土壤的淋溶作用与降水有着直接关系。土壤有机质的多少、分布状况与植被密切相关,与乔木相比,草本植被根系寿命更短,但其有机质占比更高。下图示意甲、乙、丙三类土壤的局部剖面及有机质含量随深度变化。读图,完成7~9题。

7.影响甲、乙、丙土壤发育的天然植被依次是( )

A.森林、草原、荒漠 B.森林、荒漠、草原

C.荒漠、森林、草原 D.草原、荒漠、森林

8.下列有关土壤剖面与有机质含量变化曲线对应关系正确的是( )

A.甲—① B.甲—②

C.乙—② D.丙—③

9.关于三类土壤的利用,叙述正确的是( )

A.甲宜加强植被保护

B.乙要增施有机肥

C.丙可大规模开发耕地

D.利用不当都会造成水土流失

10.[2022·山东济南期末]阅读图文材料,回答下列问题。

某科研小组对湖南省东部大围山国家森林公园(114°E,28°N)展开土壤、植被调查。科研小组发现,大围山土壤有机质含量受多种因素影响发生变化,低海拔地区大面积的天然林被改造为人工林、果园,中海拔地区坡陡谷深,高海拔地区植被较丰茂。图1为该科研小组获得土壤有机质含量分布图。

(1)结合所学知识和材料,推断大围山的植被和土壤类型的垂直分布,完成图2填空(只填字母)。

A.亚热带常绿阔叶林

B.温带落叶阔叶林

C.红壤

D.草甸土

(2)描述大围山土壤有机质含量随海拔升高的变化特征。

(3)分析大围山土壤有机质含量随海拔升高变化的原因。

第二节 土壤

必备知识基础练

1~2.答案:1.D 2.B

解析:第1题,根据所学知识,森林土壤剖面各圈层依次应为:①为有机质层,②为腐殖质层,A、B错误;③为淋溶层,C错误;④为淀积层,D正确。第2题,根据所学知识可知,②为腐殖质层,其特点是腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。

3~4.答案:3.C 4.D

解析:第3题,根据材料可知,土壤有机质含量与气温密切相关,相比于南方低山丘陵地区而言,东北平原地区纬度较高,气温相对较低,微生物分解缓慢,土壤有机质含量较高。第4题,根据上题可知,土壤有机质主要来源于植物、动物以及微生物残体,因此影响土壤有机质含量高低的主导因素除了气候外,还与生物种群有关。

5~7.答案:5.A 6.D 7.B

解析:第5题,红壤是因为富含铁、铝氧化物,呈红色,形成与气候有关,与生物、地貌、时间关系不大。第6题,土壤有机质含量是土壤肥力高低的重要标志,因而有机质少是红壤贫瘠的主要原因,受矿物质、含水量、空气含量影响较小。第7题,施用化肥可以短时间增加土壤肥力,同时会使土壤酸化、微生物活性降低等,A错误;种植绿肥对增强土壤肥力、改善土壤理化性质有很大作用,B正确;井排井灌是治理盐碱化的重要措施,砾石覆盖是治理荒漠化的措施之一,对改良红壤作用不大,C、D错误。

8~9.答案:8.D 9.C

解析:第8题,结合所学知识可知土壤的形成过程如下:基岩经风化作用逐渐形成破碎的岩石,随着时间的推移,风化的岩石逐渐形成成土母质,成土母质在风化的过程中其表面逐渐形成腐殖质层,随着腐殖质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟。由以上分析可知土壤形成的先后顺序是②①④③。第9题,由所学知识可知,生物循环促使物质迁移、能量流动,联系无机界和有机界,生物是土壤中有机质的积累过程和矿物养分元素的富集过程,在土壤形成中起主导作用,②③正确。

10.答案:(1)土壤剖面、土壤颜色、土壤质地、土壤腐殖质含量。

(2)成土母质,生物,气候,地貌。

(3)增施有机肥;增加砂土。

解析:(1)由材料信息“他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重(孔隙度低、通透性差)”可知,该地理学习小组主要从土壤剖面(土壤剖面)、土壤颜色(土红色)、土壤质地(质地较黏重)、土壤腐殖质含量(腐殖质少)这些方面来进行观察。(2)由材料信息“湖南山区开展了一次‘土壤形成与地理环境关系’的野外实习”可知,当地的地貌类型为山地;由“剖面呈均匀的土红色”可知,形成土壤的成土母质特点;“腐殖质少”与当地的生物量有关,因为当地的湿热气候导致有机质被淋溶掉,导致肥力降低。(3)根据第(1)题分析可知,该土壤质地较黏重,可以通过增加砂土来改变土壤的团粒结构;腐殖质少可以通过增施有机肥来提高土壤的肥力。

关键能力综合练

1~2.答案:1.D 2.A

解析:第1题,图示四类沉积物分布位置不同,影响局部土壤特征差异,图示能够体现的是沉积物颗粒大小的差异。会影响土壤的颗粒的粗细质地。第2题,同地区,山顶气温较低、水分较少,风化作用较弱,细小风化物容易流失,成土母质颗粒粗;山前平原气温较高,水分较多,风化作用较强,且易堆积细小风化物,成土母质颗粒较细。因此从山顶到低平洼地,成土母质颗粒存在由粗到细的变化规律,土壤类型依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

3~4.答案:3.C 4.B

解析:第3题,读图可知,武夷山高海拔地区土壤有机碳含量高,形成原因是气温低,微生物活动弱,有机质分解慢,积累多。第4题,读图可知,武夷山土壤有机碳随深度增加而递减。由材料可知,土壤有机碳主要由植物残体通过微生物作用形成,植被凋落物一般都分布在土壤的表层,越往深层植被凋落物越少,有机质越少。

5~6.答案:5.B 6.D

解析:第5题,读图分析,从0~10厘米到10~20厘米,阔叶林土壤有机质含量随深度增加下降最显著,针叶林土壤有机质含量随深度增加下降较显著,灌丛土壤有机质含量随深度增加基本保持不变;从0~10厘米到10~20厘米,阔叶林土层抗蚀能力随深度增加变化幅度最大;图中阔叶林土层抗蚀能力随深度增加而减弱。第6题,根据所学知识,喀斯特地区土层较薄,为了防治土壤侵蚀,应选择在0~10厘米抗侵蚀指数最强的树种,即阔叶林。

7~9.答案:7.B 8.B 9.A

解析:第7题,由材料可知,土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚,因此湿润地区的淋溶层最厚,半干旱地区次之,干旱地区最薄。甲淋溶层最厚,属于湿润地区,由森林发育成的土壤;乙淋溶层最薄,属于干旱地区,对应的植被为荒漠;丙淋溶层居中,属于半干旱地区,对应的植被为草原。第8题,由上题分析可知,甲是森林土壤、乙是荒漠土壤、丙是草原土壤。森林土壤的有机质含量一般低于草地,这是因为草类根系茂密,且集中在近地表的土壤中,向下则根系的集中程度递减,从而为土壤表层提供了大量的有机质;树木的根系分布很深,直接提供给土壤表层的有机质不多,主要以枯枝落叶的形式将有机质归还地表,由此判断①是草原土壤,②是森林土壤;有机质含量最低、土壤厚度最薄的是荒漠土壤,即甲对应②,乙对应③,丙对应①。第9题,由前面分析可知,甲是森林土壤、乙是荒漠土壤、丙是草原土壤。由材料可知,土壤的淋溶作用与降水有着直接关系。甲为森林土壤,位于湿润地区,降水多,淋溶作用强,土壤有机质易流失,宜加强植被保护。

10.答案:(1)答案见下图

(2)海拔0~1 000米,土壤有机质含量随海拔升高逐渐降低;海拔1 000米以上,土壤有机质含量迅速升高。

(3)大围山位于亚热带季风气候区,气候温暖湿润、多雨,植物生长茂密,每年有大量有机物回归土壤,加之土壤潮湿呈嫌气状态,有机物积累多,分解少,土壤有机质含量较高;随海拔的升高,气温降低,土层变薄,植物生长量变少,有机质积累减少,土壤有机质含量变低;海拔1 000米以上地区,植被较丰茂,气温较低,有机质不易分解,土壤有机质含量迅速升高。

解析:(1)大围山国家森林公园位于湖南省东部,属于亚热带季风气候区,地带性植被为亚热带常绿阔叶林,土壤为红壤。随着海拔升高,水热条件变差,植被演化为温带落叶阔叶林。高海拔地区,在高山草甸灌丛和松林植被下发育了草甸土。(2)在回答过程中注意限定词,要从“大围山土壤有机质含量随海拔升高的变化特征”角度作答。读图可知,大围山土壤有机质含量随海拔升高先降低,海拔1 000米以上,迅速升高。(3)影响土壤有机质含量的因素主要从气候、海拔、土壤砂黏比、耕作管理等方面进行分析。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里