高中语文(人教版)选修第九单元 经世致用 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文(人教版)选修第九单元 经世致用 课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-08 15:03:06 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

中国文化经典研读

经世致用

一、知识与能力

1、学习《〈日知录〉三则》,了解顾炎武“文须有益于天下”、著述贵独创、立身贵务实等思想,体会其“经世致用”学术精神的历史意义和现实意义。

2、学习《浙东学术》,了解章学诚反对“空言学问”、提倡“切于人事”的学术思想,体会浙东学术的务实精神。

二、过程与方法

1、了解作者,疏通课文。

2、探究“经世致用”的思想。

三、情感态度与价值观

培养“经世致用”学术精神和务实的精神。

学习目标

经世致用

经世:治理国事。其内涵是“经国济世”,强调要有远大理想抱负,志存高远,胸怀天下,侧重“形而上”;

致用:付诸实用。其内涵是“学用结合”,强调要理论联系实际,脚踏实地,注重实效,侧重“形而下”。

“经世致用” 起源于明清之际著名思想家顾炎武、王夫之等人的学说。其特点是,反对空谈,力倡学以致用的务实精神和“以实为宗”的良好学风。它以关注社会、关注民生为着力点,注重学术与社会实践的结合。

经世致用之学

“经世致用”是中华文化特别是湖湘文化的精华,起源于明清之际著名思想家顾炎武、王夫之等人的学说。

经世致用,中国宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。其特点是以解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。

南宋时浙东学派中以吕祖谦为首的金华学派提倡经世致用,主张治经史以致用,反对当时的理学家奢谈心性命理的空疏之学。但金华学派对朱陆理学的争执却采取了调和折衷的态度。而薛季宣、陈傅良、叶适为代表的永嘉学派和以陈亮为代表的永康学派,把经世致用之学与功利之学结合起来,对理学的空谈,作了猛烈的批评。

明末清初,经世致用之学大兴,形成了一股有影响的社会思潮。代表人物有顾炎武、黄宗羲、王夫之、李颙、颜元、王源等等。清初学者在总结明亡经验教训的基础上,深感明季学风的空疏不实,对国家、民族造成了极大的灾难,“书生徒讲义理,不揣时势,未有不误人国家者”。他们要求学术反虚就实,提倡经世致用的真学问和“以实为宗”的新学风。他们学风的特点是:务当世之务,康济时艰,反对脱离社会实际;勇于任事,不务空谈,“生存一日当为民办事一日”;致力于创新,绝不蹈袭古人;实事求是,注重调查研究。他们的研究范围,几乎涉及社会问题的一切方面,包括政治、经济、军事、国家、民族、法律、边疆、地理、人情、风俗、自然科学等等,“事关民生国命者,必穷源溯本,讨论其所以然”。他们以社会问题为中心,在救世济时的思想指导下,提出了解决当前社会问题的各种方案:

①政治上,猛烈地批判封建专制制度,揭露封建专制君主的罪恶,并提出了一些带有初步民主启蒙因素的主张,如黄宗羲“公其是非于学校”、顾炎武“庶民干政”的主张。

②经济上,针对封建的土地兼并,提出了各种解决土地问题的办法。这些办法都贯串着“均田”的精神。他们提出的“均田”虽与农民起义提出的“均田”有根本不同,但表现出对农民问题的关心和同情。

③教育上,他们激烈地批判束缚思想的科学制和八股时文,注重学校教育,要求培养出真正有学问有实际能力的有用人才。

④哲学上,他们各有所宗,各有所创,呈现出思想活跃的局面。

清末,封建的清政府腐败无能,帝国主义的侵略日益加深,国家面临着生死存亡的严重局面。在这种情况下,经世致用之学,再度兴起。其代表人物是魏源、龚自珍以及稍后的康有为。他们以今文经学为主干,继承和发展了明末清初的经世致用精神,借经书的所谓“微言大义”发挥自己社会改革的主张。在救亡图存的旗帜下,揭开了历史的新篇章。

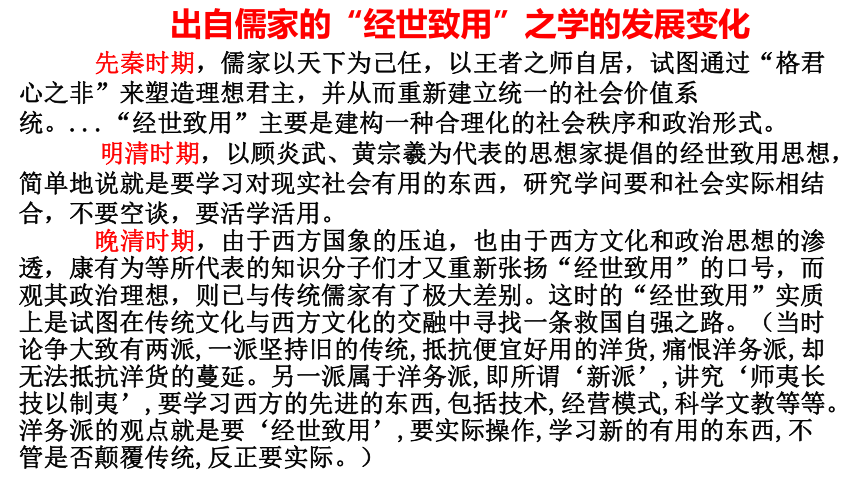

先秦时期,儒家以天下为己任,以王者之师自居,试图通过“格君心之非”来塑造理想君主,并从而重新建立统一的社会价值系统。...“经世致用”主要是建构一种合理化的社会秩序和政治形式。

明清时期,以顾炎武、黄宗羲为代表的思想家提倡的经世致用思想,简单地说就是要学习对现实社会有用的东西,研究学问要和社会实际相结合,不要空谈,要活学活用。

晚清时期,由于西方国象的压迫,也由于西方文化和政治思想的渗透,康有为等所代表的知识分子们才又重新张扬“经世致用”的口号,而观其政治理想,则已与传统儒家有了极大差别。这时的“经世致用”实质上是试图在传统文化与西方文化的交融中寻找一条救国自强之路。(当时论争大致有两派,一派坚持旧的传统,抵抗便宜好用的洋货,痛恨洋务派,却无法抵抗洋货的蔓延。另一派属于洋务派,即所谓‘新派’,讲究‘师夷长技以制夷’,要学习西方的先进的东西,包括技术,经营模式,科学文教等等。洋务派的观点就是要‘经世致用’,要实际操作,学习新的有用的东西,不管是否颠覆传统,反正要实际。)

出自儒家的“经世致用”之学的发展变化

《日知录》三则

书名取之于《论语·子张篇》。 子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣”。 这是一部读书札记,反映顾炎武学术思想的著作。

顾炎武

(1613- 1682)

顾炎武(1613~1682),汉族,原名绛,字忠清。明亡后改名炎武,字宁人,亦自署蒋山佣。尊称为亭林先生。江苏昆山人。明末清初著名的思想家、史学家、语言学家。曾参加抗清斗争,后来致力于学术研究。他一生辗转,行万里路,读万卷书,开创一种新的治学门径,成为清初继往开来的一代思想家。他提倡经世致用,反对空谈,注意广求证据。著有《日知录》、《肇域志》、《音学五书》、《亭林诗文集》等,被誉为“清代学术的开山之祖”。

作者简介

顾炎武生于明末,深切地感受到国破家亡的痛楚,坚决反对满清入主中原,积极参加反清复明活动。嗣母王氏绝食而死,临终嘱他“无仕异代”,他终生遵之。当大势已去,恢复无望之时,他则洁身自保,多次拒绝清廷的诏举,以死为誓,不复出仕。在痛苦的反思中,他区分了“亡国”与“亡天下”两个不同的概念,他写道:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”他认为,“知保天下,然后知保其国”。保国的责任,可以推到国君大臣等“肉食者”身上,而“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”(《日知录》卷十三《正始》)。这就是“天下兴亡,匹夫有责”的思想渊源。

学 术 著 作

《日知录》是一经年累月、积金琢玉撰成的大型学术札记,是顾炎武“稽古有得,随时札记,久而类次成书”的著作。

《日知录》书名取之于《论语·子张篇》。子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣”。《日知录》内容宏富,贯通古今。三十二卷本《日知录》有条目1009条,长短不拘,最长者《苏淞二府田赋之重》有5000多字;最短者《召杀》仅有9字。其内容大体划为八类,即经义、史学、官方、吏治、财赋、典礼、舆地、艺文。

关于写作此书的目的,顾炎武本人说得很明白,他说:“别著《日知录》,上篇经术,中篇治道,下篇博闻。”经术,是对儒家经典所做的诠释考订;治道,谈经世济民之术;博闻,广泛论列文史知识及社会风俗。

文须有益于天下

文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。若此者,有益于天下,有益于将来。多一篇,多一篇之益矣。若夫怪力乱神之事,无稽之言,剿袭之说,谀佞之文,若此者,有损于己 ,无益于人 ,多一篇,多一篇之损矣。

剽窃人言以为己说

怪异、斗狠、悖乱、鬼神

至于那

考证

译 文

文章不能在天地之间断绝,是因为它可以阐明道理、记述政事、体察百姓困苦、乐于称道别人的善行啊。像这样,有益于天下,有益于将来。多一篇,就多一篇的好处啊。如果涉及那些怪异、斗狠、悖乱、鬼神之事,写无从查考的话,抄袭别人的观点,作奉承谄媚的文字,像这样,对自己有害,对别人无益,多一篇,就多一篇的祸害啊。

“文之不可绝于天地之间”的四个理由

明治乱之理、纪政治得失、察民间隐情、彰美德善行。

“明治乱”是阐明为政理论,

“纪政事”是记录为政事迹,

“察民隐”是体察民心,

“乐道人善”是体悟人情。

研读《文须有益于天下》

一、默读与感悟

二、思考:1.本则的观点是什么?

2.怎样的文章才是有“益”的?

3.文章运用什么方法论述中心论点的?

三、探究思考:

本则是如何体现“经世致用”的思想的?

子书自《盂》《荀》之外,如《老》《庄》《管》《商》《申》《韩》,皆自成一家言。至《吕氏春秋》《淮南子》,则不能自成,故取诸子之言,汇而为书,此子书之一变也。今人书集,一一尽出其手,必不能多,大抵如《吕览》《淮南》之类耳。

著书之难

其必古人之所未及就,后世之所不可无,而后为之,庶乎其传也与?宋人书如司马温公《资治通鉴》、马贵与《文献通考》,皆以一生精力成之,遂为后世不可无之书。而其中小有舛漏,尚亦不免。若后人之书,愈多而愈舛漏,愈速而愈不传。所以然者,其视成书太易,而急于求名故也。

差错和遗漏

或许才能流传下来吧

司马光

译 文

子书除《孟子》《荀子》以外,像《老子》《庄子》《管子》《商君书》《申子》《韩非子》,都自成一家之言。至于《吕氏春秋》《淮南子》,则不能自成体系了,所以选取诸子的言论,汇集成书,这是子书的一大变化啊。今人的作品,(观点)一一都出于自己之手,必然不是很多,大抵是像《吕氏春秋》《淮南子》之类(汇编而成)的。若一定是古人未触及的,后代不可缺少的,然后才著述,或许才能流传下来吧?宋朝人的著作如司马光的《资治通鉴》、马端临的《文献通考》,都是用一生精力完成的,才成为后世不可或缺的书。然而这些书中小的差错和遗漏,还是不能避免。像后人的书,越多错漏就越多,(著述)越快就越不能流传。之所以这样,是因为他们把写书看得太容易,而急于追求声名的缘故啊。

1、著书原则:

即“古人之所未及就,后世之所不可无”

2、后人著书,产量越高、速度越快,错误也就越多的原因:

后世作者,人心不古,把写书看得太容易,成名成家之心迫切──归根结底,还是创作态度诚实与否的问题,可以称之为动机决定一切

理 解

研读《著书之难》

一、默读并感悟

二、思考:1、著书之难,难在哪里?

2、怎样才能做到“自成一家”?

3、举司马温公和马贵与的例子有何用意?

三、课后探究思考:

怎样看待网络小说?

唐、宋以下,何文人之多也!固有不识经术,不通古今,而自命为文人者矣。韩文公《符读书城南》诗曰:“文章岂不贵,经训乃菑畲。潢潦无根源,朝满夕己除。人不通古今,马牛而襟裾。行身陷不义,况望多名誉。”而宋刘挚之训子孙,每曰:“士当以器识为先,一号为文人,无足观矣。”

文人之多

经学

韩愈

经籍义理的解说

根本

雨水横流

如同马牛披衣襟

器量与见识

一旦被称为文人,其人就没有可观之处了

然则以文人名于世,焉足重哉!此扬子云所谓“摭我华而不实我实”者也。黄鲁直言:“数十年来,先生君子但用文章提奖后生,故华而不实。”本朝嘉靖以来,亦有此风。而陆文裕所记刘文靖告吉士之言,空同大以为不平矣。

《宋史》言:“欧阳永叔与学者言,未尝及文章,惟谈吏事。谓文章止于润身,政事可以及物。”

扬雄

黄庭坚

拾取、摘取

提拔奖励

欧阳修

使自身受益

恩及万物

译 文

唐、宋以后,文人何其多啊!固然有不懂经学,不通古今,而自以为是文人的啊。韩愈《符读书城南》有诗句说:“文章谁说不贵重,解说经义是根本。雨水横流无根源,早晨满地夕已尽。为人不通古与今,如同马牛披衣襟。行事立身陷不义,何能希望多名誉。”而宋朝的刘挚训诫子孙,常说:“读书人应当以器量见识为先,一旦有了‘文人’的称号,这个人就没有值得称赏的地方了。”如此来看以“文人”身分在世上出名,哪里值得称道呢!这就是扬雄所说的“拾取我的文辞而不研究我的义理”啊。黄庭坚说:“几十年来,先生君子只是用文章提拔奖励后学,所以华而不实。”本朝嘉靖年间以来,也有这样的风气。而陆深记载的刘健告诫庶吉士们的话,李梦阳对此大为不平。

《宋史》说,欧阳修与学人晤谈,不曾涉及文章,只是谈吏政,认为文章只能使自身受益,政事可以恩及万物。

在作者心目中,“文人”这一称呼是有其特定意义的,作为“文人”,不可或缺的条件就是“识经术”“通古今”

这一则文字,引用古人论述,核以当时社会风气,对唐宋以下文人泛滥、世风浮华表示了极大的忧虑,作者的话虽不多,却融入了他对于立身处世的深沉思考,总归于为学要通古今之变,要经世致用。

研读《文人之多》

思考:

1、作者认为唐宋以来文人太多了吗?

2、作者是如何批判那些“自命为文人者”的?作者心中的文人应该有什么标准?

3、引用刘挚、扬子云、黄鲁直的话是为了说明什么?

4、最后引用《宋史》中的记载,表明了什么?

共同点:论文章及文人

《文须有益于天下》,强调文以载道,文以纪事,文以揭示民间疾苦、称扬善行,从正面立论,从反面申述,旗帜鲜明地主张作文要经世致用。

《著书之难》析古剖今,提出“必古人之所未就,后世之所不可无”的著述标准,主张独创,反对急功近利,实际上还是在提倡治学不为空言,要切合实际,期于有用。

《文人之多》主张“识经术”,“通古今”,去华就实,从养器识的角度强调修身的重要性。作者认为,唐宋以后,著作泛滥,文人之多,文风浮华,都是作者的思想观念出了问题,所以首先要端正创作态度。

不同点

1.《著书之难》与《文人之多》立论之异同。

这两则札记可作比较阅读,它们的立论有异有同。相异之处是:《著书之难》以著述为话题,从正面立论,说“难”是高标准严要求,是为了与“后人之书”的“易”作对比。《文人之多》是以人为话题,从反面立论,说假“文人”多,正是要揭示真“文人”少。相同之处是:《著书之难》与《文人之多》所强调的主旨具有一致性,借用司马迁的话来说就是“通古今之变,成一家之言”。

2. 两种文人概念不同。

《文人之多》中,涉及到两种文人概念,是否“识经术”“通古今”成为这两种文人的标志。实际上,班固的《汉书》始设“儒林传”,为五经博士立传;范晔的《后汉书》于“儒林传”外,另设“文苑列传”,为工于诗赋文章的文人立传。这样,从史学传记上,就区分了两种文人。精通经术的,归于儒林;擅长文学的,归于文苑。但是不是治经者就一定值得赞赏,为文者就全都不值一提呢?作者的立论是否过于极端?对此,可展开讨论。从汉代到清朝的经学家,很多人过分注重章句之学,根本不顾全篇旨意,有舍本逐末之弊。李白有一首著名的讽刺诗《嘲鲁儒》即言:“鲁叟谈五经,白发死章句。问以经济策,茫如坠烟雾。”另一方面,文学家也并不是普通的“醉汉”,文学除了它的审美价值之外,还有它反映社会现实的认识功能,不可一概抹杀。

3、语言风格不同

这三则札记,主旨相同,内容相关,但在语言风格上却不尽相同,表现出作者行文风格的多样性。

《文须有益于天下》堂堂正正,立论鲜明,锋芒毕露,言辞掷地有声,足以惊世骇俗;

《著书之难》则委婉曲折,叙议结合,慢慢铺陈,水到渠成;

《文人之多》则感情炽烈,执议偏激,声势夺人,一气呵成,其中不乏尖刻之语。

浙东学术

章学诚

顾炎武提倡经世致用之学,强调把“六经之旨”和“当世之务”结合起来考察,鉴古知今,以探索未来社会发展之路。可是清代学术后来的发展,没有遵循他的路途前进。乾隆嘉庆时期,被称为清王朝的“盛世”,而“乾嘉学派”又成为这一盛世在学术文化上的点缀。“乾嘉学派”打着研究经典的旗帜,却漠不关心“当世之务”。究其根本,还是清王朝大兴文字狱、实行文化专制主义的结果。

文化背景

清初以来接连不断的文字狱,通过杀戮 和流放来禁锢人们的思想,迫使知识分子不敢再有独立的思考,甚至不敢谈论“清风明月”,噤若寒蝉,不得不放弃经世致用的理念,割断学术与政治的纽带,一头钻到故纸堆里,做起了考证的学问。清朝统治者在高压的同时,又采取怀柔政策,通过修史、编书(《古今图书集成》及《四库全书》)等手段,网罗“人才”,“净化”典籍,就更加助长了考据之风。一些理学的末流仍然空谈天人性命,比顾炎武描述的情状还要坏。章学诚的《文史通义》,就是想纠正当时的这两种学风而创作的。

张学诚(1738~1801),字实斋,浙江会稽人。他出生于中小地主家庭,少时多病,家道衰落,反应也很迟钝,背诵能力很差,却对史书情有独钟。他率真自得,学问“不合时好”,不肯作时文讨好考官,自22岁至30岁,四次去北京参加科举考试都榜上无名,穷困潦倒,靠给人家编写地方志为生。然而在精神上他却是昂扬向上的,“意气落落,不可一世”,节衣缩食,把省下来的钱都用来买书,用了三年时间购齐23部历代正史。41岁时,他终于考中进士,却无意于仕途,不去求一官半职,仍以编写地方志为业,同时潜心史学著述,直到生命终结。

作者简介

章学诚的史学理论著作,中年起笔,历时近30年,直到逝世尚未完成。他写作此书,意在阐明史学的意义,论述史学的重要性。他明确提出了“六经皆史也”的观点,并多次反复论述,公然剥去“六经”神圣的外衣,把它当做古史来考察,还经书以本来面目,扩大了历史研究领域,对空谈性命的宋学和繁琐考证的汉学都是一种有力的冲击。提倡“经世致用”,是贯串《文史通义》的主要思想。章学诚认为,学问文章要经世致用,道理就像五谷可以充饥,药石可以疗病一样简单明了。

《文史通义》

作者逝世前一年写成的文章。当时,他体弱病沉,眼睛失明,生活非常艰难。本文是《文史通义》中很有分量的一篇,凝聚了作者一生的学术思考。

《浙东学术》

天人性命之学,不可以空言讲也。故司马迁本董氏天人性命之说,而为经世之书。儒者欲尊德性。而空言义理以为功,此宋学之所以见讥于大雅也。夫子曰:“我欲托之空言,不如见诸行事之深切著明也。”此《春秋》之所以经世也。

浙东学术

具体的历史事件

才德高尚的人

儒家指人的天赋禀性

司马迁的《史记》

董仲舒

抽象的理论说教

研究天与人的关系、万物的天赋和禀受等哲学范畴的学问

研究天与人的关系、万物的天赋和禀受等哲学范畴的学问,不可用抽象的理论说教来讲啊。所以司马迁本着董仲舒的天人性命之说,写出了有益于治国安邦的著作。儒者想尊崇人的天赋禀性,却又抽象地谈论义理来作为(治学的)功绩,这就是宋明理学被才德高尚的人所讥讽的原因啊。孔子说:“我要把思想托付于空洞的理论,倒不如在叙述具体的历史事件中体现出来深切彰显啊。”这就是《春秋》为什么可以有助于治国的缘故啊。

译 文

圣如孔子,言为天铎duó,犹且不以空言制胜,况他人乎?故善言天人性命,未有不切于人事者。三代学术,知有史而不知有经,切人事也;后人贵经术,以其即三代之史耳;近儒谈经,似于人事之外,别有所谓义理矣。浙东之学,言性命者必究于史,此其所以卓也。

夏商周

取胜

代天行教化

圣明像孔子,言语代天行教化,尚且不以空洞的话取胜,何况别人呢?所以善于说天与人、性与命,没有不切合于社会现实的。夏商周三代的学术,只知道有史学而不知道有经学,是因为它切合社会现实啊;后人看重经术,(也)因为它就是三代的历史啊;近代儒者谈论经学,好像在社会生活之外,另有所谓的义理啊。浙东学术,谈论性与命的必考究于历史,这是它卓然自立的原因啊。

译 文

朱陆异同,干戈门户,千古桎梏之府,亦千古荆棘之林也。究其所以纷纶,则惟腾空言而不切于人事耳。知史学之本于《春秋》,知《春秋》之将以经世,则知性命无可空言,而讲学者必有事事,不特无门户可持,亦且无以持门户矣。

朱熹和陆九渊

jīng jí

zhìgù

纷纭、纷乱

朱熹和陆九渊持议不同,为门户之见大加攻伐,(他们的争论)是多年以来束缚人们思想的所在,也是多年以来(阻碍)学术的荆棘林啊。推究他们争论的缘故,是因为他们只是空话沸腾而不切合世事罢了。明了史学本于《春秋》,明了《春秋》是可以用来治理国家的,就应该知道性与命的学问不能空说,而谈论学问的人一定要有实事可做,不但是没有门户之见可持,而且没有渠道持门户之见啊。

译 文

浙东之学,虽源流不异,而所遇不同。故其见于世者,阳明得之为事功,蕺山得之为节义,梨洲得之为隐逸,万氏兄弟得之为经术史裁。授受虽出于一,而面目迥殊,以其各有事事故也。彼不事所事,而但空言德性,空言问学,则黄茅白苇,极面目雷同,不得不殊门户,以为自见地耳,故惟陋儒则争门户也。

形状非常相像的两种植物

黄宗羲

刘宗周

jí

王阳明

译 文

浙东学术,虽然源流是一样的,但因为他们的境遇不同,所以在现实中的表现(也不同),王阳明发挥它而立了功绩,刘宗周发挥它而成就了气节,黄宗羲发挥它而隐居不仕,万氏兄弟发挥它而治经著史。虽然同出于一个源头,而表现出来的形态却有很大差别,这是因为他们各自有事可做的缘故啊。那些不做应该做的事,而只是空论天赋禀性,空谈学问,(他们的学说)就像黄茅白苇,面目非常相像,不得不创立不同的门户,来表示自家的见解而已,所以只有浅陋的儒者才争门户之见啊。

或问:事功气节,果可与著述相提并论乎?曰:史学所以纪世,固非空言著述也。且如六经,同出于孔子,先儒以为其功莫大于《春秋》,正以切合当时人事耳。后之言著述者,舍今而求古,舍人事而言性天,则吾不得而知之矣。学者不知斯义,不足言史学也。

可能有人说:功绩气节,真的可以和著述相提并论吗?回答说:史学之所以可以资治,(因为它)本来就不是空洞的著述啊。例如六经,同出自孔子之手,儒家先辈认为成就没有大过《春秋》的,正是因为它切合当时的社会现实啊。后来的人说到著述的,舍弃今世而迷恋古代,舍弃社会现实而谈论性命天人,则是我不得而知的了。治学的人不懂得这个道理,不足以言史学啊。

译 文

第一段,作者首先从“天人性命之学”切入话题,以“不可以空言讲也”立论,由此展开全篇议论。

作者在本文中着意强调了是否空言、是否善言的问题,其总的观点是:善言者,即非空言,而是“切于人事者”。然后按照史的线索,逐一陈述:三代,没有“经”的概念,“六经皆史”,都关乎社会现实;后来,主要是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,人们重视儒家经典,也是从“三代之史”、可为当世之鉴方面来考虑的;近世,理学之末流,空言义理,不切人事,实际上成了无源之水,无本之木;浙东之学,虽然也谈论性命,但一定要考之于史,用之于世,所以卓然自立。

内容理解

第二段,作者认为,肇自朱熹、陆九渊的学术之争,到后世愈演愈烈,实在是治学的桎梏,学术的荆棘。究其根本,还是空言鼎沸,不食人间烟火之故。归根结底,著史是用以“经世”的,性命是不能空言的,如果治学之人能做实事,不空言,就不会有门户之见。

第三段,是补充论述。作者以一问一答的设问方式,通过对质疑的辩驳,进一步批判了“舍今而求古,舍人事而言性天”的风气,再次申明治学要“切合当时人事”的思想,充分表现了作者经世致用的治学思想。

中国文化经典研读

经世致用

一、知识与能力

1、学习《〈日知录〉三则》,了解顾炎武“文须有益于天下”、著述贵独创、立身贵务实等思想,体会其“经世致用”学术精神的历史意义和现实意义。

2、学习《浙东学术》,了解章学诚反对“空言学问”、提倡“切于人事”的学术思想,体会浙东学术的务实精神。

二、过程与方法

1、了解作者,疏通课文。

2、探究“经世致用”的思想。

三、情感态度与价值观

培养“经世致用”学术精神和务实的精神。

学习目标

经世致用

经世:治理国事。其内涵是“经国济世”,强调要有远大理想抱负,志存高远,胸怀天下,侧重“形而上”;

致用:付诸实用。其内涵是“学用结合”,强调要理论联系实际,脚踏实地,注重实效,侧重“形而下”。

“经世致用” 起源于明清之际著名思想家顾炎武、王夫之等人的学说。其特点是,反对空谈,力倡学以致用的务实精神和“以实为宗”的良好学风。它以关注社会、关注民生为着力点,注重学术与社会实践的结合。

经世致用之学

“经世致用”是中华文化特别是湖湘文化的精华,起源于明清之际著名思想家顾炎武、王夫之等人的学说。

经世致用,中国宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。其特点是以解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。

南宋时浙东学派中以吕祖谦为首的金华学派提倡经世致用,主张治经史以致用,反对当时的理学家奢谈心性命理的空疏之学。但金华学派对朱陆理学的争执却采取了调和折衷的态度。而薛季宣、陈傅良、叶适为代表的永嘉学派和以陈亮为代表的永康学派,把经世致用之学与功利之学结合起来,对理学的空谈,作了猛烈的批评。

明末清初,经世致用之学大兴,形成了一股有影响的社会思潮。代表人物有顾炎武、黄宗羲、王夫之、李颙、颜元、王源等等。清初学者在总结明亡经验教训的基础上,深感明季学风的空疏不实,对国家、民族造成了极大的灾难,“书生徒讲义理,不揣时势,未有不误人国家者”。他们要求学术反虚就实,提倡经世致用的真学问和“以实为宗”的新学风。他们学风的特点是:务当世之务,康济时艰,反对脱离社会实际;勇于任事,不务空谈,“生存一日当为民办事一日”;致力于创新,绝不蹈袭古人;实事求是,注重调查研究。他们的研究范围,几乎涉及社会问题的一切方面,包括政治、经济、军事、国家、民族、法律、边疆、地理、人情、风俗、自然科学等等,“事关民生国命者,必穷源溯本,讨论其所以然”。他们以社会问题为中心,在救世济时的思想指导下,提出了解决当前社会问题的各种方案:

①政治上,猛烈地批判封建专制制度,揭露封建专制君主的罪恶,并提出了一些带有初步民主启蒙因素的主张,如黄宗羲“公其是非于学校”、顾炎武“庶民干政”的主张。

②经济上,针对封建的土地兼并,提出了各种解决土地问题的办法。这些办法都贯串着“均田”的精神。他们提出的“均田”虽与农民起义提出的“均田”有根本不同,但表现出对农民问题的关心和同情。

③教育上,他们激烈地批判束缚思想的科学制和八股时文,注重学校教育,要求培养出真正有学问有实际能力的有用人才。

④哲学上,他们各有所宗,各有所创,呈现出思想活跃的局面。

清末,封建的清政府腐败无能,帝国主义的侵略日益加深,国家面临着生死存亡的严重局面。在这种情况下,经世致用之学,再度兴起。其代表人物是魏源、龚自珍以及稍后的康有为。他们以今文经学为主干,继承和发展了明末清初的经世致用精神,借经书的所谓“微言大义”发挥自己社会改革的主张。在救亡图存的旗帜下,揭开了历史的新篇章。

先秦时期,儒家以天下为己任,以王者之师自居,试图通过“格君心之非”来塑造理想君主,并从而重新建立统一的社会价值系统。...“经世致用”主要是建构一种合理化的社会秩序和政治形式。

明清时期,以顾炎武、黄宗羲为代表的思想家提倡的经世致用思想,简单地说就是要学习对现实社会有用的东西,研究学问要和社会实际相结合,不要空谈,要活学活用。

晚清时期,由于西方国象的压迫,也由于西方文化和政治思想的渗透,康有为等所代表的知识分子们才又重新张扬“经世致用”的口号,而观其政治理想,则已与传统儒家有了极大差别。这时的“经世致用”实质上是试图在传统文化与西方文化的交融中寻找一条救国自强之路。(当时论争大致有两派,一派坚持旧的传统,抵抗便宜好用的洋货,痛恨洋务派,却无法抵抗洋货的蔓延。另一派属于洋务派,即所谓‘新派’,讲究‘师夷长技以制夷’,要学习西方的先进的东西,包括技术,经营模式,科学文教等等。洋务派的观点就是要‘经世致用’,要实际操作,学习新的有用的东西,不管是否颠覆传统,反正要实际。)

出自儒家的“经世致用”之学的发展变化

《日知录》三则

书名取之于《论语·子张篇》。 子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣”。 这是一部读书札记,反映顾炎武学术思想的著作。

顾炎武

(1613- 1682)

顾炎武(1613~1682),汉族,原名绛,字忠清。明亡后改名炎武,字宁人,亦自署蒋山佣。尊称为亭林先生。江苏昆山人。明末清初著名的思想家、史学家、语言学家。曾参加抗清斗争,后来致力于学术研究。他一生辗转,行万里路,读万卷书,开创一种新的治学门径,成为清初继往开来的一代思想家。他提倡经世致用,反对空谈,注意广求证据。著有《日知录》、《肇域志》、《音学五书》、《亭林诗文集》等,被誉为“清代学术的开山之祖”。

作者简介

顾炎武生于明末,深切地感受到国破家亡的痛楚,坚决反对满清入主中原,积极参加反清复明活动。嗣母王氏绝食而死,临终嘱他“无仕异代”,他终生遵之。当大势已去,恢复无望之时,他则洁身自保,多次拒绝清廷的诏举,以死为誓,不复出仕。在痛苦的反思中,他区分了“亡国”与“亡天下”两个不同的概念,他写道:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”他认为,“知保天下,然后知保其国”。保国的责任,可以推到国君大臣等“肉食者”身上,而“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”(《日知录》卷十三《正始》)。这就是“天下兴亡,匹夫有责”的思想渊源。

学 术 著 作

《日知录》是一经年累月、积金琢玉撰成的大型学术札记,是顾炎武“稽古有得,随时札记,久而类次成书”的著作。

《日知录》书名取之于《论语·子张篇》。子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣”。《日知录》内容宏富,贯通古今。三十二卷本《日知录》有条目1009条,长短不拘,最长者《苏淞二府田赋之重》有5000多字;最短者《召杀》仅有9字。其内容大体划为八类,即经义、史学、官方、吏治、财赋、典礼、舆地、艺文。

关于写作此书的目的,顾炎武本人说得很明白,他说:“别著《日知录》,上篇经术,中篇治道,下篇博闻。”经术,是对儒家经典所做的诠释考订;治道,谈经世济民之术;博闻,广泛论列文史知识及社会风俗。

文须有益于天下

文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。若此者,有益于天下,有益于将来。多一篇,多一篇之益矣。若夫怪力乱神之事,无稽之言,剿袭之说,谀佞之文,若此者,有损于己 ,无益于人 ,多一篇,多一篇之损矣。

剽窃人言以为己说

怪异、斗狠、悖乱、鬼神

至于那

考证

译 文

文章不能在天地之间断绝,是因为它可以阐明道理、记述政事、体察百姓困苦、乐于称道别人的善行啊。像这样,有益于天下,有益于将来。多一篇,就多一篇的好处啊。如果涉及那些怪异、斗狠、悖乱、鬼神之事,写无从查考的话,抄袭别人的观点,作奉承谄媚的文字,像这样,对自己有害,对别人无益,多一篇,就多一篇的祸害啊。

“文之不可绝于天地之间”的四个理由

明治乱之理、纪政治得失、察民间隐情、彰美德善行。

“明治乱”是阐明为政理论,

“纪政事”是记录为政事迹,

“察民隐”是体察民心,

“乐道人善”是体悟人情。

研读《文须有益于天下》

一、默读与感悟

二、思考:1.本则的观点是什么?

2.怎样的文章才是有“益”的?

3.文章运用什么方法论述中心论点的?

三、探究思考:

本则是如何体现“经世致用”的思想的?

子书自《盂》《荀》之外,如《老》《庄》《管》《商》《申》《韩》,皆自成一家言。至《吕氏春秋》《淮南子》,则不能自成,故取诸子之言,汇而为书,此子书之一变也。今人书集,一一尽出其手,必不能多,大抵如《吕览》《淮南》之类耳。

著书之难

其必古人之所未及就,后世之所不可无,而后为之,庶乎其传也与?宋人书如司马温公《资治通鉴》、马贵与《文献通考》,皆以一生精力成之,遂为后世不可无之书。而其中小有舛漏,尚亦不免。若后人之书,愈多而愈舛漏,愈速而愈不传。所以然者,其视成书太易,而急于求名故也。

差错和遗漏

或许才能流传下来吧

司马光

译 文

子书除《孟子》《荀子》以外,像《老子》《庄子》《管子》《商君书》《申子》《韩非子》,都自成一家之言。至于《吕氏春秋》《淮南子》,则不能自成体系了,所以选取诸子的言论,汇集成书,这是子书的一大变化啊。今人的作品,(观点)一一都出于自己之手,必然不是很多,大抵是像《吕氏春秋》《淮南子》之类(汇编而成)的。若一定是古人未触及的,后代不可缺少的,然后才著述,或许才能流传下来吧?宋朝人的著作如司马光的《资治通鉴》、马端临的《文献通考》,都是用一生精力完成的,才成为后世不可或缺的书。然而这些书中小的差错和遗漏,还是不能避免。像后人的书,越多错漏就越多,(著述)越快就越不能流传。之所以这样,是因为他们把写书看得太容易,而急于追求声名的缘故啊。

1、著书原则:

即“古人之所未及就,后世之所不可无”

2、后人著书,产量越高、速度越快,错误也就越多的原因:

后世作者,人心不古,把写书看得太容易,成名成家之心迫切──归根结底,还是创作态度诚实与否的问题,可以称之为动机决定一切

理 解

研读《著书之难》

一、默读并感悟

二、思考:1、著书之难,难在哪里?

2、怎样才能做到“自成一家”?

3、举司马温公和马贵与的例子有何用意?

三、课后探究思考:

怎样看待网络小说?

唐、宋以下,何文人之多也!固有不识经术,不通古今,而自命为文人者矣。韩文公《符读书城南》诗曰:“文章岂不贵,经训乃菑畲。潢潦无根源,朝满夕己除。人不通古今,马牛而襟裾。行身陷不义,况望多名誉。”而宋刘挚之训子孙,每曰:“士当以器识为先,一号为文人,无足观矣。”

文人之多

经学

韩愈

经籍义理的解说

根本

雨水横流

如同马牛披衣襟

器量与见识

一旦被称为文人,其人就没有可观之处了

然则以文人名于世,焉足重哉!此扬子云所谓“摭我华而不实我实”者也。黄鲁直言:“数十年来,先生君子但用文章提奖后生,故华而不实。”本朝嘉靖以来,亦有此风。而陆文裕所记刘文靖告吉士之言,空同大以为不平矣。

《宋史》言:“欧阳永叔与学者言,未尝及文章,惟谈吏事。谓文章止于润身,政事可以及物。”

扬雄

黄庭坚

拾取、摘取

提拔奖励

欧阳修

使自身受益

恩及万物

译 文

唐、宋以后,文人何其多啊!固然有不懂经学,不通古今,而自以为是文人的啊。韩愈《符读书城南》有诗句说:“文章谁说不贵重,解说经义是根本。雨水横流无根源,早晨满地夕已尽。为人不通古与今,如同马牛披衣襟。行事立身陷不义,何能希望多名誉。”而宋朝的刘挚训诫子孙,常说:“读书人应当以器量见识为先,一旦有了‘文人’的称号,这个人就没有值得称赏的地方了。”如此来看以“文人”身分在世上出名,哪里值得称道呢!这就是扬雄所说的“拾取我的文辞而不研究我的义理”啊。黄庭坚说:“几十年来,先生君子只是用文章提拔奖励后学,所以华而不实。”本朝嘉靖年间以来,也有这样的风气。而陆深记载的刘健告诫庶吉士们的话,李梦阳对此大为不平。

《宋史》说,欧阳修与学人晤谈,不曾涉及文章,只是谈吏政,认为文章只能使自身受益,政事可以恩及万物。

在作者心目中,“文人”这一称呼是有其特定意义的,作为“文人”,不可或缺的条件就是“识经术”“通古今”

这一则文字,引用古人论述,核以当时社会风气,对唐宋以下文人泛滥、世风浮华表示了极大的忧虑,作者的话虽不多,却融入了他对于立身处世的深沉思考,总归于为学要通古今之变,要经世致用。

研读《文人之多》

思考:

1、作者认为唐宋以来文人太多了吗?

2、作者是如何批判那些“自命为文人者”的?作者心中的文人应该有什么标准?

3、引用刘挚、扬子云、黄鲁直的话是为了说明什么?

4、最后引用《宋史》中的记载,表明了什么?

共同点:论文章及文人

《文须有益于天下》,强调文以载道,文以纪事,文以揭示民间疾苦、称扬善行,从正面立论,从反面申述,旗帜鲜明地主张作文要经世致用。

《著书之难》析古剖今,提出“必古人之所未就,后世之所不可无”的著述标准,主张独创,反对急功近利,实际上还是在提倡治学不为空言,要切合实际,期于有用。

《文人之多》主张“识经术”,“通古今”,去华就实,从养器识的角度强调修身的重要性。作者认为,唐宋以后,著作泛滥,文人之多,文风浮华,都是作者的思想观念出了问题,所以首先要端正创作态度。

不同点

1.《著书之难》与《文人之多》立论之异同。

这两则札记可作比较阅读,它们的立论有异有同。相异之处是:《著书之难》以著述为话题,从正面立论,说“难”是高标准严要求,是为了与“后人之书”的“易”作对比。《文人之多》是以人为话题,从反面立论,说假“文人”多,正是要揭示真“文人”少。相同之处是:《著书之难》与《文人之多》所强调的主旨具有一致性,借用司马迁的话来说就是“通古今之变,成一家之言”。

2. 两种文人概念不同。

《文人之多》中,涉及到两种文人概念,是否“识经术”“通古今”成为这两种文人的标志。实际上,班固的《汉书》始设“儒林传”,为五经博士立传;范晔的《后汉书》于“儒林传”外,另设“文苑列传”,为工于诗赋文章的文人立传。这样,从史学传记上,就区分了两种文人。精通经术的,归于儒林;擅长文学的,归于文苑。但是不是治经者就一定值得赞赏,为文者就全都不值一提呢?作者的立论是否过于极端?对此,可展开讨论。从汉代到清朝的经学家,很多人过分注重章句之学,根本不顾全篇旨意,有舍本逐末之弊。李白有一首著名的讽刺诗《嘲鲁儒》即言:“鲁叟谈五经,白发死章句。问以经济策,茫如坠烟雾。”另一方面,文学家也并不是普通的“醉汉”,文学除了它的审美价值之外,还有它反映社会现实的认识功能,不可一概抹杀。

3、语言风格不同

这三则札记,主旨相同,内容相关,但在语言风格上却不尽相同,表现出作者行文风格的多样性。

《文须有益于天下》堂堂正正,立论鲜明,锋芒毕露,言辞掷地有声,足以惊世骇俗;

《著书之难》则委婉曲折,叙议结合,慢慢铺陈,水到渠成;

《文人之多》则感情炽烈,执议偏激,声势夺人,一气呵成,其中不乏尖刻之语。

浙东学术

章学诚

顾炎武提倡经世致用之学,强调把“六经之旨”和“当世之务”结合起来考察,鉴古知今,以探索未来社会发展之路。可是清代学术后来的发展,没有遵循他的路途前进。乾隆嘉庆时期,被称为清王朝的“盛世”,而“乾嘉学派”又成为这一盛世在学术文化上的点缀。“乾嘉学派”打着研究经典的旗帜,却漠不关心“当世之务”。究其根本,还是清王朝大兴文字狱、实行文化专制主义的结果。

文化背景

清初以来接连不断的文字狱,通过杀戮 和流放来禁锢人们的思想,迫使知识分子不敢再有独立的思考,甚至不敢谈论“清风明月”,噤若寒蝉,不得不放弃经世致用的理念,割断学术与政治的纽带,一头钻到故纸堆里,做起了考证的学问。清朝统治者在高压的同时,又采取怀柔政策,通过修史、编书(《古今图书集成》及《四库全书》)等手段,网罗“人才”,“净化”典籍,就更加助长了考据之风。一些理学的末流仍然空谈天人性命,比顾炎武描述的情状还要坏。章学诚的《文史通义》,就是想纠正当时的这两种学风而创作的。

张学诚(1738~1801),字实斋,浙江会稽人。他出生于中小地主家庭,少时多病,家道衰落,反应也很迟钝,背诵能力很差,却对史书情有独钟。他率真自得,学问“不合时好”,不肯作时文讨好考官,自22岁至30岁,四次去北京参加科举考试都榜上无名,穷困潦倒,靠给人家编写地方志为生。然而在精神上他却是昂扬向上的,“意气落落,不可一世”,节衣缩食,把省下来的钱都用来买书,用了三年时间购齐23部历代正史。41岁时,他终于考中进士,却无意于仕途,不去求一官半职,仍以编写地方志为业,同时潜心史学著述,直到生命终结。

作者简介

章学诚的史学理论著作,中年起笔,历时近30年,直到逝世尚未完成。他写作此书,意在阐明史学的意义,论述史学的重要性。他明确提出了“六经皆史也”的观点,并多次反复论述,公然剥去“六经”神圣的外衣,把它当做古史来考察,还经书以本来面目,扩大了历史研究领域,对空谈性命的宋学和繁琐考证的汉学都是一种有力的冲击。提倡“经世致用”,是贯串《文史通义》的主要思想。章学诚认为,学问文章要经世致用,道理就像五谷可以充饥,药石可以疗病一样简单明了。

《文史通义》

作者逝世前一年写成的文章。当时,他体弱病沉,眼睛失明,生活非常艰难。本文是《文史通义》中很有分量的一篇,凝聚了作者一生的学术思考。

《浙东学术》

天人性命之学,不可以空言讲也。故司马迁本董氏天人性命之说,而为经世之书。儒者欲尊德性。而空言义理以为功,此宋学之所以见讥于大雅也。夫子曰:“我欲托之空言,不如见诸行事之深切著明也。”此《春秋》之所以经世也。

浙东学术

具体的历史事件

才德高尚的人

儒家指人的天赋禀性

司马迁的《史记》

董仲舒

抽象的理论说教

研究天与人的关系、万物的天赋和禀受等哲学范畴的学问

研究天与人的关系、万物的天赋和禀受等哲学范畴的学问,不可用抽象的理论说教来讲啊。所以司马迁本着董仲舒的天人性命之说,写出了有益于治国安邦的著作。儒者想尊崇人的天赋禀性,却又抽象地谈论义理来作为(治学的)功绩,这就是宋明理学被才德高尚的人所讥讽的原因啊。孔子说:“我要把思想托付于空洞的理论,倒不如在叙述具体的历史事件中体现出来深切彰显啊。”这就是《春秋》为什么可以有助于治国的缘故啊。

译 文

圣如孔子,言为天铎duó,犹且不以空言制胜,况他人乎?故善言天人性命,未有不切于人事者。三代学术,知有史而不知有经,切人事也;后人贵经术,以其即三代之史耳;近儒谈经,似于人事之外,别有所谓义理矣。浙东之学,言性命者必究于史,此其所以卓也。

夏商周

取胜

代天行教化

圣明像孔子,言语代天行教化,尚且不以空洞的话取胜,何况别人呢?所以善于说天与人、性与命,没有不切合于社会现实的。夏商周三代的学术,只知道有史学而不知道有经学,是因为它切合社会现实啊;后人看重经术,(也)因为它就是三代的历史啊;近代儒者谈论经学,好像在社会生活之外,另有所谓的义理啊。浙东学术,谈论性与命的必考究于历史,这是它卓然自立的原因啊。

译 文

朱陆异同,干戈门户,千古桎梏之府,亦千古荆棘之林也。究其所以纷纶,则惟腾空言而不切于人事耳。知史学之本于《春秋》,知《春秋》之将以经世,则知性命无可空言,而讲学者必有事事,不特无门户可持,亦且无以持门户矣。

朱熹和陆九渊

jīng jí

zhìgù

纷纭、纷乱

朱熹和陆九渊持议不同,为门户之见大加攻伐,(他们的争论)是多年以来束缚人们思想的所在,也是多年以来(阻碍)学术的荆棘林啊。推究他们争论的缘故,是因为他们只是空话沸腾而不切合世事罢了。明了史学本于《春秋》,明了《春秋》是可以用来治理国家的,就应该知道性与命的学问不能空说,而谈论学问的人一定要有实事可做,不但是没有门户之见可持,而且没有渠道持门户之见啊。

译 文

浙东之学,虽源流不异,而所遇不同。故其见于世者,阳明得之为事功,蕺山得之为节义,梨洲得之为隐逸,万氏兄弟得之为经术史裁。授受虽出于一,而面目迥殊,以其各有事事故也。彼不事所事,而但空言德性,空言问学,则黄茅白苇,极面目雷同,不得不殊门户,以为自见地耳,故惟陋儒则争门户也。

形状非常相像的两种植物

黄宗羲

刘宗周

jí

王阳明

译 文

浙东学术,虽然源流是一样的,但因为他们的境遇不同,所以在现实中的表现(也不同),王阳明发挥它而立了功绩,刘宗周发挥它而成就了气节,黄宗羲发挥它而隐居不仕,万氏兄弟发挥它而治经著史。虽然同出于一个源头,而表现出来的形态却有很大差别,这是因为他们各自有事可做的缘故啊。那些不做应该做的事,而只是空论天赋禀性,空谈学问,(他们的学说)就像黄茅白苇,面目非常相像,不得不创立不同的门户,来表示自家的见解而已,所以只有浅陋的儒者才争门户之见啊。

或问:事功气节,果可与著述相提并论乎?曰:史学所以纪世,固非空言著述也。且如六经,同出于孔子,先儒以为其功莫大于《春秋》,正以切合当时人事耳。后之言著述者,舍今而求古,舍人事而言性天,则吾不得而知之矣。学者不知斯义,不足言史学也。

可能有人说:功绩气节,真的可以和著述相提并论吗?回答说:史学之所以可以资治,(因为它)本来就不是空洞的著述啊。例如六经,同出自孔子之手,儒家先辈认为成就没有大过《春秋》的,正是因为它切合当时的社会现实啊。后来的人说到著述的,舍弃今世而迷恋古代,舍弃社会现实而谈论性命天人,则是我不得而知的了。治学的人不懂得这个道理,不足以言史学啊。

译 文

第一段,作者首先从“天人性命之学”切入话题,以“不可以空言讲也”立论,由此展开全篇议论。

作者在本文中着意强调了是否空言、是否善言的问题,其总的观点是:善言者,即非空言,而是“切于人事者”。然后按照史的线索,逐一陈述:三代,没有“经”的概念,“六经皆史”,都关乎社会现实;后来,主要是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,人们重视儒家经典,也是从“三代之史”、可为当世之鉴方面来考虑的;近世,理学之末流,空言义理,不切人事,实际上成了无源之水,无本之木;浙东之学,虽然也谈论性命,但一定要考之于史,用之于世,所以卓然自立。

内容理解

第二段,作者认为,肇自朱熹、陆九渊的学术之争,到后世愈演愈烈,实在是治学的桎梏,学术的荆棘。究其根本,还是空言鼎沸,不食人间烟火之故。归根结底,著史是用以“经世”的,性命是不能空言的,如果治学之人能做实事,不空言,就不会有门户之见。

第三段,是补充论述。作者以一问一答的设问方式,通过对质疑的辩驳,进一步批判了“舍今而求古,舍人事而言性天”的风气,再次申明治学要“切合当时人事”的思想,充分表现了作者经世致用的治学思想。

同课章节目录