第四章 光【复习课件】-2022-2023学年高二物理单元复习一遍过(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四章 光【复习课件】-2022-2023学年高二物理单元复习一遍过(共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 12:17:32 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第四章 光

2022-2023学年高二物理单元复习一遍过

(新教材人教版必修第一册)

光的折射定律

内容:当光从一种介质进入另一种介质时,在界面上光的传播方向发生了明显的改变,折射光线与入射光线、法线处在同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线两侧,入射角的正弦跟折射角的正弦成正比,这就是光的折射定律.

(2)公式:

3.折射率反映介质使光偏折的性质.某种介质的折射率,等于光在真空中的传播速度c跟光在这种介质中的传播速度v之比,即n=c/v.

同一种介质对不同频率的光发生折射时,折射率是不同的,折射率是随着光的频率的增大而增大的.

色散:当一束白光以某个角度入射介质时,由于各种色光的折射角不同,各种色光就分开了,这种现象叫光的色散.

测定材料的折射率的原理是折射定律,用插针法描绘光路.

折射定律

折射光线与入射光线和法线处在同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线的两侧,入射角的正弦与折射角的正弦成正比,即

在折射现象中光路是可逆的,即如果让光线逆着原来的折射光线射到界面上,光线就会逆着原来的入射光线发生折射.

折射率

(1)定义式:

(2)决定式:n=c/v,由此可知,任何介质的折射率n都大于1.

理解

①折射率n是反映介质光学性质的物理量,它的大小由介质本身及入射光的频率决定,与入射角、折射角的大小无关.

②各种介质的折射率是不同的.

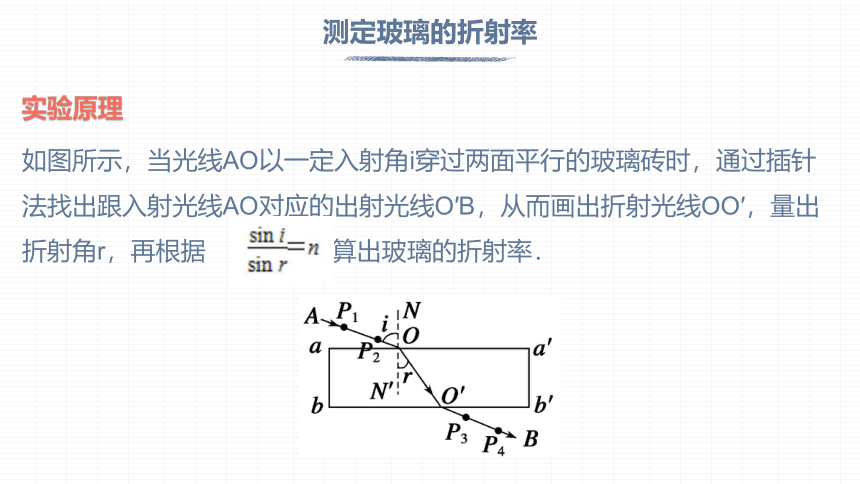

测定玻璃的折射率

实验原理

如图所示,当光线AO以一定入射角i穿过两面平行的玻璃砖时,通过插针法找出跟入射光线AO对应的出射光线O′B,从而画出折射光线OO′,量出折射角r,再根据 算出玻璃的折射率.

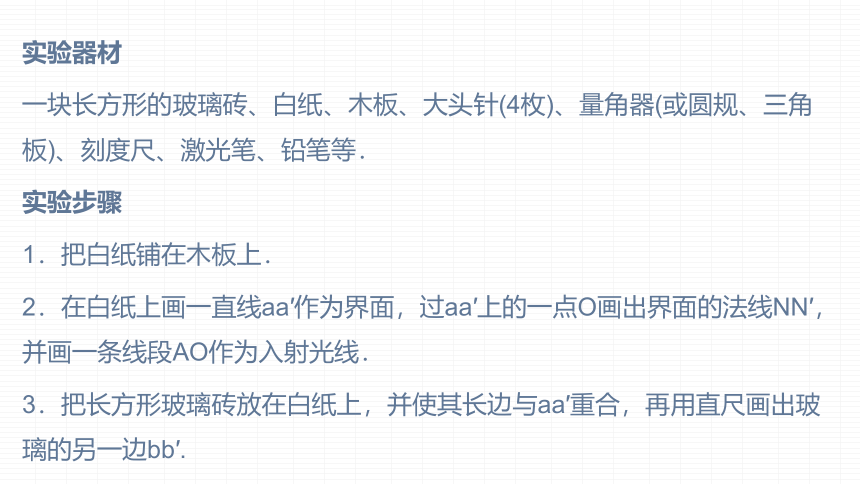

实验器材

一块长方形的玻璃砖、白纸、木板、大头针(4枚)、量角器(或圆规、三角板)、刻度尺、激光笔、铅笔等.

实验步骤

1.把白纸铺在木板上.

2.在白纸上画一直线aa′作为界面,过aa′上的一点O画出界面的法线NN′,并画一条线段AO作为入射光线.

3.把长方形玻璃砖放在白纸上,并使其长边与aa′重合,再用直尺画出玻璃的另一边bb′.

4.在直线AO上竖直地插上两枚大头针P1、P2.

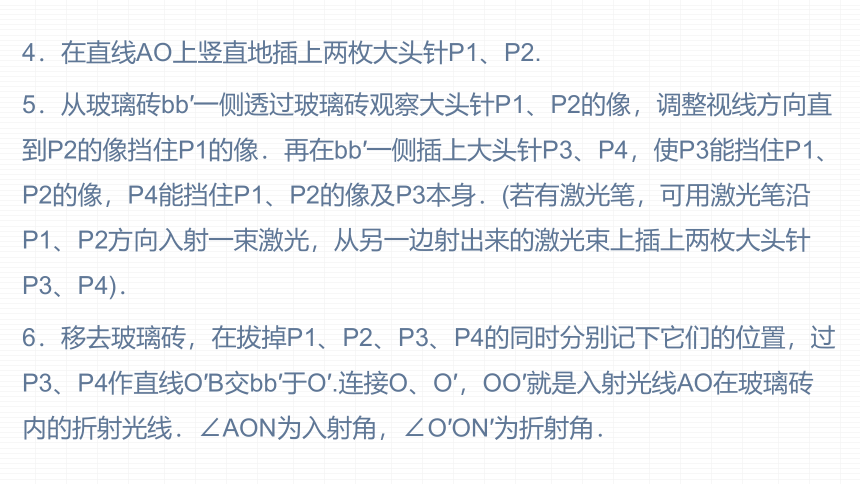

5.从玻璃砖bb′一侧透过玻璃砖观察大头针P1、P2的像,调整视线方向直到P2的像挡住P1的像.再在bb′一侧插上大头针P3、P4,使P3能挡住P1、P2的像,P4能挡住P1、P2的像及P3本身.(若有激光笔,可用激光笔沿P1、P2方向入射一束激光,从另一边射出来的激光束上插上两枚大头针P3、P4).

6.移去玻璃砖,在拔掉P1、P2、P3、P4的同时分别记下它们的位置,过P3、P4作直线O′B交bb′于O′.连接O、O′,OO′就是入射光线AO在玻璃砖内的折射光线.∠AON为入射角,∠O′ON′为折射角.

7.用量角器量出∠AON和∠O′ON′的度数.查出它们的正弦值,并把这些数据填入记录表格里.

8.用上述方法分别求出入射角是15°、30°、45°、60°和75°时的折射角,查出入射角i和折射角r的正弦值,记录在表格里.

9.算出不同入射角的 的值,比较一下,看它们是否接近一个常数.求出几次实验测得的 的平均值,这就是这块玻璃砖的折射率.

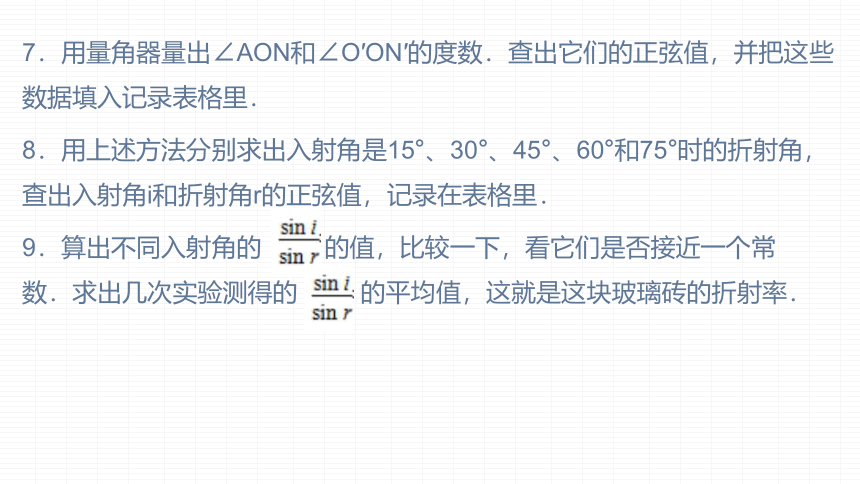

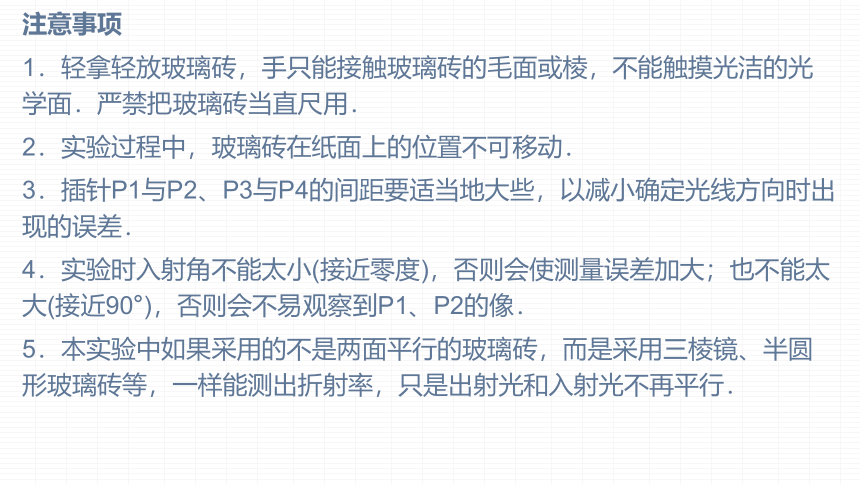

注意事项

1.轻拿轻放玻璃砖,手只能接触玻璃砖的毛面或棱,不能触摸光洁的光学面.严禁把玻璃砖当直尺用.

2.实验过程中,玻璃砖在纸面上的位置不可移动.

3.插针P1与P2、P3与P4的间距要适当地大些,以减小确定光线方向时出现的误差.

4.实验时入射角不能太小(接近零度),否则会使测量误差加大;也不能太大(接近90°),否则会不易观察到P1、P2的像.

5.本实验中如果采用的不是两面平行的玻璃砖,而是采用三棱镜、半圆形玻璃砖等,一样能测出折射率,只是出射光和入射光不再平行.

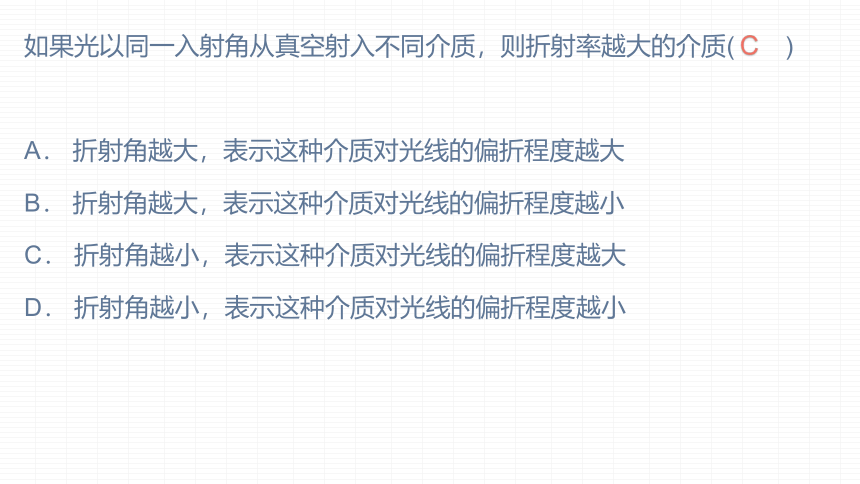

如果光以同一入射角从真空射入不同介质,则折射率越大的介质( )

A. 折射角越大,表示这种介质对光线的偏折程度越大

B. 折射角越大,表示这种介质对光线的偏折程度越小

C. 折射角越小,表示这种介质对光线的偏折程度越大

D. 折射角越小,表示这种介质对光线的偏折程度越小

C

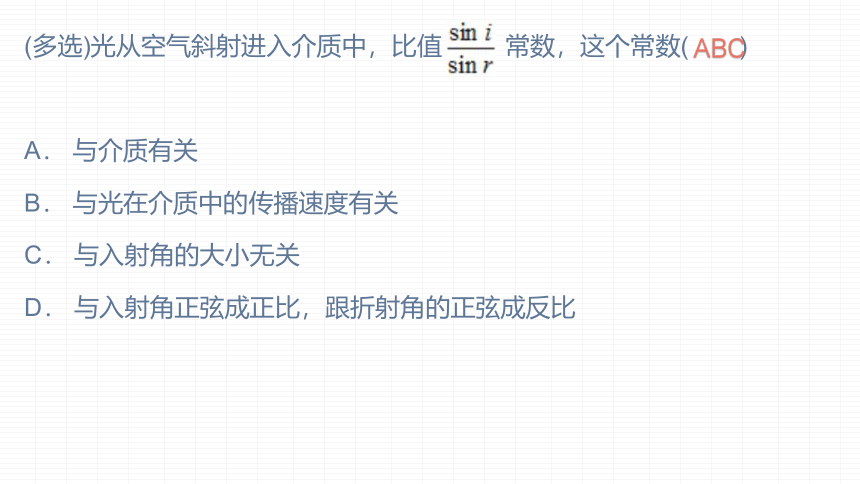

(多选)光从空气斜射进入介质中,比值 常数,这个常数( )

A. 与介质有关

B. 与光在介质中的传播速度有关

C. 与入射角的大小无关

D. 与入射角正弦成正比,跟折射角的正弦成反比

ABC

用a、b、c、d表示四种不同颜色的单色点光源,若:①将a、b、c放在水中相同深度处,有人在水面上方同等条件下观测发现,b在水下的像最深,c照亮水面的面积比a的大 ②分别用b、c和d发出的单色光在相同条件下做双缝干涉实验,b光的亮条纹间距最大 ③a、c和d发出的光在同种玻璃中传播,d光的传播速度最大;则推断同种介质对a、b、c、d发出的光的折射率正确的是( )

A. nb<nd<nc<na B. nb<na<nd<nc

C. na=nb=nc=nd D. nb=na<nd=nc

A

如图所示,P、Q是两种透明材料制成的两块直角梯形的棱镜,叠合在一起组成的一个长方体.某单色光沿与P的上表面成θ角的方向斜射向P,其折射光线正好垂直通过两棱镜的界面.已知材料的折射率nPA. 从Q的下表面射出的光线一定与入

射到P的上表面的光线在同一条直线上

B. 从Q的下表面射出的光线一定与入射到P的上表面的光线平行

C. 如果光线从Q的下表面射出,出射光线与下表面所夹的锐角一定大于θ

D. 如果光线从Q的下表面射出,出射光线与下表面所夹的锐角一定小于θ

D

如图所示为匀质玻璃圆柱体的横截面图,其中MN为过圆心O的水平直线.现有两单色细光束a、b相对MN对称且平行MN照射玻璃柱体,经玻璃折射后两束光相交于P点.则a、b两束光相比( )

A. 玻璃对a光的折射率比b光小

B. 在玻璃中a光的传播速度比b光小

C. 在玻璃中a光的传播时间比b光短

D. a光的频率比b光的频率小

B

光在两种介质的分界面发生反射时,反射角等于入射角,当发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦成正比.

光疏介质和光密介质:折射率较小的介质称为光疏介质,折射率较大的介质称为光密介质.光疏介质与光密介质是相对的.

全反射现象

(1)临界角:光由光密介质射入光疏介质时,当入射角增大到一定程度时,折射角就会增大到90°,这时的入射角叫做临界角.

(2)全反射现象:当光线由光密介质射入光疏介质时,如果入射角大于临界角,就发生全反射现象,也叫做全内反射.

全反射的应用

(1)全反射棱镜:截面为等腰直角三角形的棱镜,利用全反射改变光路.

(2)光导纤维:由折射率较大的内层纤芯和折射率较小的外面包层组成,光传播时在内层纤芯与外面包层的界面上发生全反射.

激光的特点及应用

性质 应用

相干性:激光具有频率相同、相位差恒定、偏振方向一致的特点,是人工产生的相干光,具有高度的相干性 光纤通信

平行度:激光的平行度非常好,传播很远的距离后仍能保持一定的强度 激光会聚一点,读取光盘上记录的信息等

亮度高:它可以在很小的空间和很短的时间内聚集很大的能量 用激光束切割、焊接,医学上可以用激光做“光刀”,核工业中用激光激发核反应等

光疏介质和光密介质

名称项目 光疏介质 光密介质

定义 折射率较小的介质 折射率较大的介质

传播速度 光在光密介质中的传播速度比在光疏介质中的传播速度小. 折射特点 (1)光从光疏介质射入光密介质时,折射角小于入射角. (2)光从光密介质射入光疏介质时,折射角大于入射角. 备注 光疏和光密是从介质的光学特性来说的,并不是它的密度大. 光疏介质和光密介质是相对而言的,并没有绝对的意义. 全反射现象

临界角:

折射角为90°时的入射角称为全反射临界角,简称临界角,用C表示,C=arcsin(1/n) .

全反射发生的条件:

①光从光密介质射入光疏介质.②入射角大于或等于临界角.

全反射现象中能量分配关系

①折射角随着入射角的增大而增大,折射角增大的同时,折射光线的强度减弱,即折射光线的能量减小,亮度减弱,而反射光线的强度增强,能量增大,亮度增强.

②当入射角增大到某一角度时(即临界角),折射光能量减弱到零(即折射角为90°),入射光的能量全部反射回来,这就是全反射现象.

全反射棱镜

构造:截面为等腰直角三角形的棱镜.

特点:①当光垂直于它的一个界面射入后,会在其内部发生全反射,比平面镜的反射率高,几乎可达100%;②反射面不必涂任何反光物质,反射失真小.

光导纤维

原理:利用了光的全反射.

构造:光导纤维由内层纤芯和外面包层两层组成.内层纤芯的折射率比外面包层的大.光传播时在内层纤芯与外面包层的界面上发生全反射.

特点:容量大,能量损耗小、抗干扰能力强,保密性好等.

已知水、水晶、玻璃和二硫化碳的折射率分别为1.33、1.55、1.60和1.63,如果光按下面几种方式传播,可能发生全反射的是( )

A.从水晶射入玻璃

B.从水射入二硫化碳

C.从玻璃射入水中

D.从水射入水晶

C

(多选)如图所示,ABCD是平面平行的透明玻璃砖,AB面和CD面平行,它们分别是玻璃和空气的界面,设为界面Ⅰ和界面Ⅱ,光线从界面Ⅰ射入玻璃砖,再从界面Ⅱ射出,回到空气中,如果改变光到达界面Ⅰ时的入射角,则( )

A.只要入射角足够大,光线在界面 Ⅰ 上可能发生全反射现象

B.只要入射角足够大,光线在界面 Ⅱ 上可能发生全反射现象

C.不管入射角多大,光线在界面 Ⅰ 上都不可能发生全反射现象

D.不管入射角多大,光线在界面 Ⅱ 上都不可能发生全反射现象

CD

打磨某剖面如图所示的宝石时,必须将OP、OQ边与轴线的夹角θ切磨在θ1<θ<θ2的范围内,才能使从MN边垂直入射的光线,在OP边和OQ边都发生全反射(仅考虑如图所示的光线第一次射到OP边并反射到OQ过后射向MN边的情况),则下列判断正确的是( )

A. 若θ>θ2,光线一定在OP边发生全反射

B. 若θ>θ2,光线会从OQ边射出

C. 若θ<θ1,光线会从OP边射出

D. 若θ<θ1,光线会在OP边发生全反射

D

(多选)如图所示,半圆形玻璃砖放在空气中,三条同一颜色、强度相同的光线,均由空气沿半圆半径方向射入玻璃砖,到达玻璃砖的圆心位置.下列说法正确的是( )

A. 假若三条光线中只有一条在O点发生了全反射,那一定是aO光线

B. 假若光线bO能发生全反射,那么光线cO一定能发生全反射

C. 假若光线bO能发生全反射,那么光线aO一定能发生全反射

D. 假若光线aO恰能发生全反射,则光线bO的反射光线比光线cO的反射光线的亮度大

ACD

(多选)两束不同频率的平行单色光a、b分别由水射入空气发生如图所示的折射现象(α<β),下列说法正确的是( )

A. 随着a、b入射角度的逐渐增加,a先发生全反射

B. 水对a的折射率比水对b的折射率小

C. a、b在水中的传播速度va>vb

D. a、b入射角为0°时,没有光线射入空气中

BC

如图所示,两束单色光a、b从水面下射向A点,光线经折射后合成一束光,则正确的是( )

A. 在水中a光的波速比b光的波速小

B. a光的频率比b光的频率低

C. a光的折射率大于b光的折射率

D. 当a、b两束光以相同的入射角从水中射到A点,入射角从0开始逐渐增大,最先消失的是a光

B

如图所示,AOCB是一块透明媒质的截面,该媒质的折射率在Y方向上随Y值的增大而减小,在X方向上不随X值变化而变化.今有一束单色光自AO端面上P点沿直线QP的方向进入此媒质中传播,则光的传播路径可能是图中的( )

A. 路径①B. 路径②

C. 路径③D. 路径④

A

杨氏双缝干涉实验

(1)史实:1801年,英国物理学托马斯·杨做了著名的光的双缝干涉实验,成功地观察到了光的干涉现象.

(2)双缝干涉图样:如图所示,用单色光去照射双缝,屏幕上就会出现明暗相间的等距离的条纹.

(3)干涉条件:两列光的频率相同,振动方向一致,且相位差恒定.

(4)能发生干涉的两束光称为相干光.

(5)意义:光的干涉现象充分表明光是一种波.

明暗条纹位置的判断方法

当两个光源与屏上某点的距离差等于半波长的偶数倍(即恰好等于波长的整数倍时),两列光在这点相互加强,这里出现亮条纹;当两个光源与屏上某点的距离差等于半波长的奇数倍时,两列光在这点相互削弱,这里出现暗条纹.

奇妙的薄膜干涉

观察薄膜干涉:如图所示,把这层液膜当作一个平面镜,用它观察灯焰的像时会发现水平方向的明暗相间的条纹.

相干光源:液膜前后两表面反射的两列光波.

薄膜干涉的成因

光照在厚度不同的薄膜上时,在薄膜的不同位置,前后两个面的反射光的光程差不同,在某些位置两列波叠加后相互加强,于是出现亮条纹;在另一些位置,两列波叠加后相互削弱,于是出现暗条纹.

杨氏双缝干涉实验

杨氏双缝干涉实验示意图,如图所示.

单缝的作用:获得线光源.

双缝的作用:获得两个相干光源.

实验现象:在屏上出现一系列明暗相间的条纹.

实验结论:光具有波动性.

光屏上出现明暗条纹的条件

屏上某处出现亮、暗条纹的条件

1.出现亮条纹的条件:屏上某点P到两条缝S1和S2的路程差正好是波长的整数倍或半波长的偶数倍.即:

|PS1-PS2|=k =2k·(k=0,1,2,3,…)

2.出现暗条纹的条件:屏上某点P到两条缝S1和S2的路程差正好是半波长的奇数倍.即:

|PS1-PS2|=(2k-1) (k=1,2,3,…)

薄膜干涉的原理

与双缝干涉的情况相同,在膜上不同位置,来自前后两个面的反射光(用图中实线和虚线来代表)所走的路程差不同.路程差是光在介质中波长的整数倍的位置上时,叠加后加强,出现了亮条纹;路程差是光在介质中半波长的奇数倍的位置上时,叠加后相互削弱,于是出现了暗条纹.

薄膜干涉中应注意的问题

(1)观察的是从膜前、后两表面反射回来的光(眼睛与光源在膜的同一侧)

(2)用单色光照射时得到明暗相间的条纹,用白色光照射时得到彩色条纹.

波的衍射

产生明显衍射现象的条件:障碍物或孔的尺寸跟波长相差不多或比波长小.

(1)衍射是波特有的现象,一切波都可以发生衍射.

(2)波的衍射总是存在的,只有“明显”与“不明显”的差异,不会出现“不发生衍射现象”的说法.

(3)波传到小孔(障碍物)时,小孔(障碍物)仿佛是一个新波源,由它发出与原来同频率的波在孔(障碍物)后传播,就偏离了直线方向.因此,波的直线传播只是在衍射不明显时的近似情况.

多普勒效应

如果波源或观察者相对于介质运动时,使观察者所接收到的频率与波源的振动频率不同.这一效应称为多普勒效应.

(1)波源和观察者无相对运动时,观察者接收到的频率等于波源的频率;

(2)当波源与观察者相互靠近时,观察者接收到的频率大于波源的频率;

(3)当波源与观察者相互远离时,观察者接收到的频率小于波源的频率.

(多选)如图所示,一小型渔港的防波堤两端MN相距约60 m,在防波堤后A、B两处有两个小船进港躲避风浪.某次海啸引起的波浪沿垂直于防波堤的方向向防波堤传播,下列说法中正确的有( )

A. 假设波浪的波长约为10 m,则A、B两处小船基本上不受波浪影响

B. 假设波浪的波长约为10 m,则A、B两处小船明显受到波浪影响

C. 假设波浪的波长约为50 m,则A、B两处小船基本上不受波浪影响

D. 假设波浪的波长约为50 m,则A、B两处小船明显受到波浪影响

AD

(多选)如图所示是观察水面波衍射的实验装置.AC和BD是两块挡板,AB是一个孔,O是波源.图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻波纹(图中曲线)之间的距离表示一个波长,则关于波经过孔之后的传播情况,下列描述中正确的是( )

A. 此时能观察到波的明显的衍射现象

B. 挡板前后波纹间距离相等

C. 如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象

D. 如果孔的大小不变,使波源频率增大,能观察到更明显的衍射现象

ABC

如图所示,圆形实线是波源O在水槽里产生的水波的波峰,下列说法正确的是 ( )

A. 水波只要进入∠CAE和∠DBF区域就叫波的衍射

B. 水波只要进入∠CAA′和∠DBB′区域就叫波的衍射

C. 水波必须充满∠CAE和∠DBF区域才叫波的衍射

D. 水波必须充满∠CAA′和∠DBB′区域才叫波的衍射

B

甲、乙两列完全相同的横波,分别从波源A、B两点沿直线Ox相向传播,t=0时的图象如图所示,若两列波的波速均为1 m/s,则( )

A. t=0.2 s时,CD间E、F、G三点的位移最大

B. t=0.2 s时,CD间只有F点的位移最大

C. t=0.3 s时,CD间E、G两点的位移最大

D. t=0.3 s时,CD间只有F点的位移最大

D

如图所示,S1、S2是两个步调完全相同的相干波源,其中实线表示波峰,虚线表示波谷.若两列波的振幅均保持5 cm不变,关于图中所标的a、b、c、d四点,下列说法中正确的是( )

A. d点始终保持静止不动

B. 图示时刻c点的位移为零

C. b点振动始终加强,c点振动始终减弱

D. 图示时刻,b、c两点的竖直高度差为10 cmE.a点振动介于加强点和减弱点之间

A

(多选)由两个完全相同的波源S1与S2发出的两列波在某时刻的情况如图所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷.下列说法正确的是( )

A. 处于波谷与波谷相遇处质点振动一定最强

B. 处于波峰与波峰相遇处的质点振动一定最强

C. 振动最强的质点的位移始终最大

D. 振动最弱的质点除了该时刻处于波峰与波谷的交点外,没有其他质点

AB

利用发波水槽得到的水面波形如图甲、乙所示,则( )

A. 图甲、乙均显示了波的干涉现象

B. 图甲、乙均显示了波的衍射现象

C. 图甲显示了波的干涉现象,图乙显示了波的衍射现象

D. 图甲显示了波的衍射现象,图乙显示了波的干涉现象

D

如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示.则( )

A. 两列波在相遇区域发生干涉

B. a处质点振动始终减弱,b、c处质点振动始终加强

C. 此时a、b、c处各质点的位移是:xa=0,xb=-2A,xc=2A

D. a、b、c处各质点随着水波飘向远处

C

(多选)一频率为600 Hz的声源以20 rad/s的角速度沿一半径为0.80 m的圆周做匀速圆周运动,一观察者站在离圆心很远的P点且相对于圆心静止,如图所示,下列判断正确的是( )

A. 观察者接收到声源在A点发出声音的频率大于600 Hz

B. 观察者接收到声源在B点发出声音的频率等于600 Hz

C. 观察者接收到声源在C点发出声音的频率等于600 Hz

D. 观察者接收到声源在D点发出声音的频率小于600 Hz

AB

(多选)如图所示是一波源O做匀速直线运动时在均匀介质中产生球面波的情况,则( )

A. 该波源正在移向a点

B. 该波源正在移向b点

C. 在a处观察,波的频率变低

D. 在b处观察,波的频率变低

AD

THANKS

谢谢聆听

第四章 光

2022-2023学年高二物理单元复习一遍过

(新教材人教版必修第一册)

光的折射定律

内容:当光从一种介质进入另一种介质时,在界面上光的传播方向发生了明显的改变,折射光线与入射光线、法线处在同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线两侧,入射角的正弦跟折射角的正弦成正比,这就是光的折射定律.

(2)公式:

3.折射率反映介质使光偏折的性质.某种介质的折射率,等于光在真空中的传播速度c跟光在这种介质中的传播速度v之比,即n=c/v.

同一种介质对不同频率的光发生折射时,折射率是不同的,折射率是随着光的频率的增大而增大的.

色散:当一束白光以某个角度入射介质时,由于各种色光的折射角不同,各种色光就分开了,这种现象叫光的色散.

测定材料的折射率的原理是折射定律,用插针法描绘光路.

折射定律

折射光线与入射光线和法线处在同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线的两侧,入射角的正弦与折射角的正弦成正比,即

在折射现象中光路是可逆的,即如果让光线逆着原来的折射光线射到界面上,光线就会逆着原来的入射光线发生折射.

折射率

(1)定义式:

(2)决定式:n=c/v,由此可知,任何介质的折射率n都大于1.

理解

①折射率n是反映介质光学性质的物理量,它的大小由介质本身及入射光的频率决定,与入射角、折射角的大小无关.

②各种介质的折射率是不同的.

测定玻璃的折射率

实验原理

如图所示,当光线AO以一定入射角i穿过两面平行的玻璃砖时,通过插针法找出跟入射光线AO对应的出射光线O′B,从而画出折射光线OO′,量出折射角r,再根据 算出玻璃的折射率.

实验器材

一块长方形的玻璃砖、白纸、木板、大头针(4枚)、量角器(或圆规、三角板)、刻度尺、激光笔、铅笔等.

实验步骤

1.把白纸铺在木板上.

2.在白纸上画一直线aa′作为界面,过aa′上的一点O画出界面的法线NN′,并画一条线段AO作为入射光线.

3.把长方形玻璃砖放在白纸上,并使其长边与aa′重合,再用直尺画出玻璃的另一边bb′.

4.在直线AO上竖直地插上两枚大头针P1、P2.

5.从玻璃砖bb′一侧透过玻璃砖观察大头针P1、P2的像,调整视线方向直到P2的像挡住P1的像.再在bb′一侧插上大头针P3、P4,使P3能挡住P1、P2的像,P4能挡住P1、P2的像及P3本身.(若有激光笔,可用激光笔沿P1、P2方向入射一束激光,从另一边射出来的激光束上插上两枚大头针P3、P4).

6.移去玻璃砖,在拔掉P1、P2、P3、P4的同时分别记下它们的位置,过P3、P4作直线O′B交bb′于O′.连接O、O′,OO′就是入射光线AO在玻璃砖内的折射光线.∠AON为入射角,∠O′ON′为折射角.

7.用量角器量出∠AON和∠O′ON′的度数.查出它们的正弦值,并把这些数据填入记录表格里.

8.用上述方法分别求出入射角是15°、30°、45°、60°和75°时的折射角,查出入射角i和折射角r的正弦值,记录在表格里.

9.算出不同入射角的 的值,比较一下,看它们是否接近一个常数.求出几次实验测得的 的平均值,这就是这块玻璃砖的折射率.

注意事项

1.轻拿轻放玻璃砖,手只能接触玻璃砖的毛面或棱,不能触摸光洁的光学面.严禁把玻璃砖当直尺用.

2.实验过程中,玻璃砖在纸面上的位置不可移动.

3.插针P1与P2、P3与P4的间距要适当地大些,以减小确定光线方向时出现的误差.

4.实验时入射角不能太小(接近零度),否则会使测量误差加大;也不能太大(接近90°),否则会不易观察到P1、P2的像.

5.本实验中如果采用的不是两面平行的玻璃砖,而是采用三棱镜、半圆形玻璃砖等,一样能测出折射率,只是出射光和入射光不再平行.

如果光以同一入射角从真空射入不同介质,则折射率越大的介质( )

A. 折射角越大,表示这种介质对光线的偏折程度越大

B. 折射角越大,表示这种介质对光线的偏折程度越小

C. 折射角越小,表示这种介质对光线的偏折程度越大

D. 折射角越小,表示这种介质对光线的偏折程度越小

C

(多选)光从空气斜射进入介质中,比值 常数,这个常数( )

A. 与介质有关

B. 与光在介质中的传播速度有关

C. 与入射角的大小无关

D. 与入射角正弦成正比,跟折射角的正弦成反比

ABC

用a、b、c、d表示四种不同颜色的单色点光源,若:①将a、b、c放在水中相同深度处,有人在水面上方同等条件下观测发现,b在水下的像最深,c照亮水面的面积比a的大 ②分别用b、c和d发出的单色光在相同条件下做双缝干涉实验,b光的亮条纹间距最大 ③a、c和d发出的光在同种玻璃中传播,d光的传播速度最大;则推断同种介质对a、b、c、d发出的光的折射率正确的是( )

A. nb<nd<nc<na B. nb<na<nd<nc

C. na=nb=nc=nd D. nb=na<nd=nc

A

如图所示,P、Q是两种透明材料制成的两块直角梯形的棱镜,叠合在一起组成的一个长方体.某单色光沿与P的上表面成θ角的方向斜射向P,其折射光线正好垂直通过两棱镜的界面.已知材料的折射率nP

射到P的上表面的光线在同一条直线上

B. 从Q的下表面射出的光线一定与入射到P的上表面的光线平行

C. 如果光线从Q的下表面射出,出射光线与下表面所夹的锐角一定大于θ

D. 如果光线从Q的下表面射出,出射光线与下表面所夹的锐角一定小于θ

D

如图所示为匀质玻璃圆柱体的横截面图,其中MN为过圆心O的水平直线.现有两单色细光束a、b相对MN对称且平行MN照射玻璃柱体,经玻璃折射后两束光相交于P点.则a、b两束光相比( )

A. 玻璃对a光的折射率比b光小

B. 在玻璃中a光的传播速度比b光小

C. 在玻璃中a光的传播时间比b光短

D. a光的频率比b光的频率小

B

光在两种介质的分界面发生反射时,反射角等于入射角,当发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦成正比.

光疏介质和光密介质:折射率较小的介质称为光疏介质,折射率较大的介质称为光密介质.光疏介质与光密介质是相对的.

全反射现象

(1)临界角:光由光密介质射入光疏介质时,当入射角增大到一定程度时,折射角就会增大到90°,这时的入射角叫做临界角.

(2)全反射现象:当光线由光密介质射入光疏介质时,如果入射角大于临界角,就发生全反射现象,也叫做全内反射.

全反射的应用

(1)全反射棱镜:截面为等腰直角三角形的棱镜,利用全反射改变光路.

(2)光导纤维:由折射率较大的内层纤芯和折射率较小的外面包层组成,光传播时在内层纤芯与外面包层的界面上发生全反射.

激光的特点及应用

性质 应用

相干性:激光具有频率相同、相位差恒定、偏振方向一致的特点,是人工产生的相干光,具有高度的相干性 光纤通信

平行度:激光的平行度非常好,传播很远的距离后仍能保持一定的强度 激光会聚一点,读取光盘上记录的信息等

亮度高:它可以在很小的空间和很短的时间内聚集很大的能量 用激光束切割、焊接,医学上可以用激光做“光刀”,核工业中用激光激发核反应等

光疏介质和光密介质

名称项目 光疏介质 光密介质

定义 折射率较小的介质 折射率较大的介质

传播速度 光在光密介质中的传播速度比在光疏介质中的传播速度小. 折射特点 (1)光从光疏介质射入光密介质时,折射角小于入射角. (2)光从光密介质射入光疏介质时,折射角大于入射角. 备注 光疏和光密是从介质的光学特性来说的,并不是它的密度大. 光疏介质和光密介质是相对而言的,并没有绝对的意义. 全反射现象

临界角:

折射角为90°时的入射角称为全反射临界角,简称临界角,用C表示,C=arcsin(1/n) .

全反射发生的条件:

①光从光密介质射入光疏介质.②入射角大于或等于临界角.

全反射现象中能量分配关系

①折射角随着入射角的增大而增大,折射角增大的同时,折射光线的强度减弱,即折射光线的能量减小,亮度减弱,而反射光线的强度增强,能量增大,亮度增强.

②当入射角增大到某一角度时(即临界角),折射光能量减弱到零(即折射角为90°),入射光的能量全部反射回来,这就是全反射现象.

全反射棱镜

构造:截面为等腰直角三角形的棱镜.

特点:①当光垂直于它的一个界面射入后,会在其内部发生全反射,比平面镜的反射率高,几乎可达100%;②反射面不必涂任何反光物质,反射失真小.

光导纤维

原理:利用了光的全反射.

构造:光导纤维由内层纤芯和外面包层两层组成.内层纤芯的折射率比外面包层的大.光传播时在内层纤芯与外面包层的界面上发生全反射.

特点:容量大,能量损耗小、抗干扰能力强,保密性好等.

已知水、水晶、玻璃和二硫化碳的折射率分别为1.33、1.55、1.60和1.63,如果光按下面几种方式传播,可能发生全反射的是( )

A.从水晶射入玻璃

B.从水射入二硫化碳

C.从玻璃射入水中

D.从水射入水晶

C

(多选)如图所示,ABCD是平面平行的透明玻璃砖,AB面和CD面平行,它们分别是玻璃和空气的界面,设为界面Ⅰ和界面Ⅱ,光线从界面Ⅰ射入玻璃砖,再从界面Ⅱ射出,回到空气中,如果改变光到达界面Ⅰ时的入射角,则( )

A.只要入射角足够大,光线在界面 Ⅰ 上可能发生全反射现象

B.只要入射角足够大,光线在界面 Ⅱ 上可能发生全反射现象

C.不管入射角多大,光线在界面 Ⅰ 上都不可能发生全反射现象

D.不管入射角多大,光线在界面 Ⅱ 上都不可能发生全反射现象

CD

打磨某剖面如图所示的宝石时,必须将OP、OQ边与轴线的夹角θ切磨在θ1<θ<θ2的范围内,才能使从MN边垂直入射的光线,在OP边和OQ边都发生全反射(仅考虑如图所示的光线第一次射到OP边并反射到OQ过后射向MN边的情况),则下列判断正确的是( )

A. 若θ>θ2,光线一定在OP边发生全反射

B. 若θ>θ2,光线会从OQ边射出

C. 若θ<θ1,光线会从OP边射出

D. 若θ<θ1,光线会在OP边发生全反射

D

(多选)如图所示,半圆形玻璃砖放在空气中,三条同一颜色、强度相同的光线,均由空气沿半圆半径方向射入玻璃砖,到达玻璃砖的圆心位置.下列说法正确的是( )

A. 假若三条光线中只有一条在O点发生了全反射,那一定是aO光线

B. 假若光线bO能发生全反射,那么光线cO一定能发生全反射

C. 假若光线bO能发生全反射,那么光线aO一定能发生全反射

D. 假若光线aO恰能发生全反射,则光线bO的反射光线比光线cO的反射光线的亮度大

ACD

(多选)两束不同频率的平行单色光a、b分别由水射入空气发生如图所示的折射现象(α<β),下列说法正确的是( )

A. 随着a、b入射角度的逐渐增加,a先发生全反射

B. 水对a的折射率比水对b的折射率小

C. a、b在水中的传播速度va>vb

D. a、b入射角为0°时,没有光线射入空气中

BC

如图所示,两束单色光a、b从水面下射向A点,光线经折射后合成一束光,则正确的是( )

A. 在水中a光的波速比b光的波速小

B. a光的频率比b光的频率低

C. a光的折射率大于b光的折射率

D. 当a、b两束光以相同的入射角从水中射到A点,入射角从0开始逐渐增大,最先消失的是a光

B

如图所示,AOCB是一块透明媒质的截面,该媒质的折射率在Y方向上随Y值的增大而减小,在X方向上不随X值变化而变化.今有一束单色光自AO端面上P点沿直线QP的方向进入此媒质中传播,则光的传播路径可能是图中的( )

A. 路径①B. 路径②

C. 路径③D. 路径④

A

杨氏双缝干涉实验

(1)史实:1801年,英国物理学托马斯·杨做了著名的光的双缝干涉实验,成功地观察到了光的干涉现象.

(2)双缝干涉图样:如图所示,用单色光去照射双缝,屏幕上就会出现明暗相间的等距离的条纹.

(3)干涉条件:两列光的频率相同,振动方向一致,且相位差恒定.

(4)能发生干涉的两束光称为相干光.

(5)意义:光的干涉现象充分表明光是一种波.

明暗条纹位置的判断方法

当两个光源与屏上某点的距离差等于半波长的偶数倍(即恰好等于波长的整数倍时),两列光在这点相互加强,这里出现亮条纹;当两个光源与屏上某点的距离差等于半波长的奇数倍时,两列光在这点相互削弱,这里出现暗条纹.

奇妙的薄膜干涉

观察薄膜干涉:如图所示,把这层液膜当作一个平面镜,用它观察灯焰的像时会发现水平方向的明暗相间的条纹.

相干光源:液膜前后两表面反射的两列光波.

薄膜干涉的成因

光照在厚度不同的薄膜上时,在薄膜的不同位置,前后两个面的反射光的光程差不同,在某些位置两列波叠加后相互加强,于是出现亮条纹;在另一些位置,两列波叠加后相互削弱,于是出现暗条纹.

杨氏双缝干涉实验

杨氏双缝干涉实验示意图,如图所示.

单缝的作用:获得线光源.

双缝的作用:获得两个相干光源.

实验现象:在屏上出现一系列明暗相间的条纹.

实验结论:光具有波动性.

光屏上出现明暗条纹的条件

屏上某处出现亮、暗条纹的条件

1.出现亮条纹的条件:屏上某点P到两条缝S1和S2的路程差正好是波长的整数倍或半波长的偶数倍.即:

|PS1-PS2|=k =2k·(k=0,1,2,3,…)

2.出现暗条纹的条件:屏上某点P到两条缝S1和S2的路程差正好是半波长的奇数倍.即:

|PS1-PS2|=(2k-1) (k=1,2,3,…)

薄膜干涉的原理

与双缝干涉的情况相同,在膜上不同位置,来自前后两个面的反射光(用图中实线和虚线来代表)所走的路程差不同.路程差是光在介质中波长的整数倍的位置上时,叠加后加强,出现了亮条纹;路程差是光在介质中半波长的奇数倍的位置上时,叠加后相互削弱,于是出现了暗条纹.

薄膜干涉中应注意的问题

(1)观察的是从膜前、后两表面反射回来的光(眼睛与光源在膜的同一侧)

(2)用单色光照射时得到明暗相间的条纹,用白色光照射时得到彩色条纹.

波的衍射

产生明显衍射现象的条件:障碍物或孔的尺寸跟波长相差不多或比波长小.

(1)衍射是波特有的现象,一切波都可以发生衍射.

(2)波的衍射总是存在的,只有“明显”与“不明显”的差异,不会出现“不发生衍射现象”的说法.

(3)波传到小孔(障碍物)时,小孔(障碍物)仿佛是一个新波源,由它发出与原来同频率的波在孔(障碍物)后传播,就偏离了直线方向.因此,波的直线传播只是在衍射不明显时的近似情况.

多普勒效应

如果波源或观察者相对于介质运动时,使观察者所接收到的频率与波源的振动频率不同.这一效应称为多普勒效应.

(1)波源和观察者无相对运动时,观察者接收到的频率等于波源的频率;

(2)当波源与观察者相互靠近时,观察者接收到的频率大于波源的频率;

(3)当波源与观察者相互远离时,观察者接收到的频率小于波源的频率.

(多选)如图所示,一小型渔港的防波堤两端MN相距约60 m,在防波堤后A、B两处有两个小船进港躲避风浪.某次海啸引起的波浪沿垂直于防波堤的方向向防波堤传播,下列说法中正确的有( )

A. 假设波浪的波长约为10 m,则A、B两处小船基本上不受波浪影响

B. 假设波浪的波长约为10 m,则A、B两处小船明显受到波浪影响

C. 假设波浪的波长约为50 m,则A、B两处小船基本上不受波浪影响

D. 假设波浪的波长约为50 m,则A、B两处小船明显受到波浪影响

AD

(多选)如图所示是观察水面波衍射的实验装置.AC和BD是两块挡板,AB是一个孔,O是波源.图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻波纹(图中曲线)之间的距离表示一个波长,则关于波经过孔之后的传播情况,下列描述中正确的是( )

A. 此时能观察到波的明显的衍射现象

B. 挡板前后波纹间距离相等

C. 如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象

D. 如果孔的大小不变,使波源频率增大,能观察到更明显的衍射现象

ABC

如图所示,圆形实线是波源O在水槽里产生的水波的波峰,下列说法正确的是 ( )

A. 水波只要进入∠CAE和∠DBF区域就叫波的衍射

B. 水波只要进入∠CAA′和∠DBB′区域就叫波的衍射

C. 水波必须充满∠CAE和∠DBF区域才叫波的衍射

D. 水波必须充满∠CAA′和∠DBB′区域才叫波的衍射

B

甲、乙两列完全相同的横波,分别从波源A、B两点沿直线Ox相向传播,t=0时的图象如图所示,若两列波的波速均为1 m/s,则( )

A. t=0.2 s时,CD间E、F、G三点的位移最大

B. t=0.2 s时,CD间只有F点的位移最大

C. t=0.3 s时,CD间E、G两点的位移最大

D. t=0.3 s时,CD间只有F点的位移最大

D

如图所示,S1、S2是两个步调完全相同的相干波源,其中实线表示波峰,虚线表示波谷.若两列波的振幅均保持5 cm不变,关于图中所标的a、b、c、d四点,下列说法中正确的是( )

A. d点始终保持静止不动

B. 图示时刻c点的位移为零

C. b点振动始终加强,c点振动始终减弱

D. 图示时刻,b、c两点的竖直高度差为10 cmE.a点振动介于加强点和减弱点之间

A

(多选)由两个完全相同的波源S1与S2发出的两列波在某时刻的情况如图所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷.下列说法正确的是( )

A. 处于波谷与波谷相遇处质点振动一定最强

B. 处于波峰与波峰相遇处的质点振动一定最强

C. 振动最强的质点的位移始终最大

D. 振动最弱的质点除了该时刻处于波峰与波谷的交点外,没有其他质点

AB

利用发波水槽得到的水面波形如图甲、乙所示,则( )

A. 图甲、乙均显示了波的干涉现象

B. 图甲、乙均显示了波的衍射现象

C. 图甲显示了波的干涉现象,图乙显示了波的衍射现象

D. 图甲显示了波的衍射现象,图乙显示了波的干涉现象

D

如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示.则( )

A. 两列波在相遇区域发生干涉

B. a处质点振动始终减弱,b、c处质点振动始终加强

C. 此时a、b、c处各质点的位移是:xa=0,xb=-2A,xc=2A

D. a、b、c处各质点随着水波飘向远处

C

(多选)一频率为600 Hz的声源以20 rad/s的角速度沿一半径为0.80 m的圆周做匀速圆周运动,一观察者站在离圆心很远的P点且相对于圆心静止,如图所示,下列判断正确的是( )

A. 观察者接收到声源在A点发出声音的频率大于600 Hz

B. 观察者接收到声源在B点发出声音的频率等于600 Hz

C. 观察者接收到声源在C点发出声音的频率等于600 Hz

D. 观察者接收到声源在D点发出声音的频率小于600 Hz

AB

(多选)如图所示是一波源O做匀速直线运动时在均匀介质中产生球面波的情况,则( )

A. 该波源正在移向a点

B. 该波源正在移向b点

C. 在a处观察,波的频率变低

D. 在b处观察,波的频率变低

AD

THANKS

谢谢聆听