第4课《古代诗歌四首:天净沙·秋思》课件(共17张PPT) 2022-2023学年部编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第4课《古代诗歌四首:天净沙·秋思》课件(共17张PPT) 2022-2023学年部编版语文七年级上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-25 20:58:37 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

中国是一个诗的国度,而秋季往往能引发诗人的很多情思。“停车坐爱枫林晚,霜叶红月二月花”是在描写秋天的美丽;“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”是在诉说秋天的浪漫。那在游子马致远心中,秋天又给他一种怎样的感受呢?

新课导入

《天净沙·秋思》 马致远

学习目标

1.有感情的朗读并背诵这首小令。

2.联系曲中的意象,借助联想和想象。体会秋思意境,体会借景抒情的写作手法。

3.感悟诗人的思乡之情,培养热爱家乡的情感。

作者简介

马致远,号东篱,字千里,大都(今北京)人,元代戏曲作家、散曲家“元曲四大家”之一。曾任江浙行省官吏,不久退隐田园,写出许多“叹世”之作。

著有《汉宫秋》《青衫泪》《黄梁梦》等杂剧共15种,与并写有小令、套数二白余首,后经人辑入《东篱乐府》。

他在元代散曲作家群中,位居第一。在他的作品中,最能反映他风格的是散曲;散曲中又以小令《天净沙·秋思》最为有名,元人周德清誉之为“秋思之祖”,王国维称赞其“寥寥数语,深得唐人绝句妙境”,是“小令之最佳音”。

“天净沙”曲牌名。“秋思”是题目,指秋天里的思念。题眼是“思”。“秋”是特定时节,“秋思”二字概括了全曲内容。此曲被后人称为“秋思之祖”。

题目解读

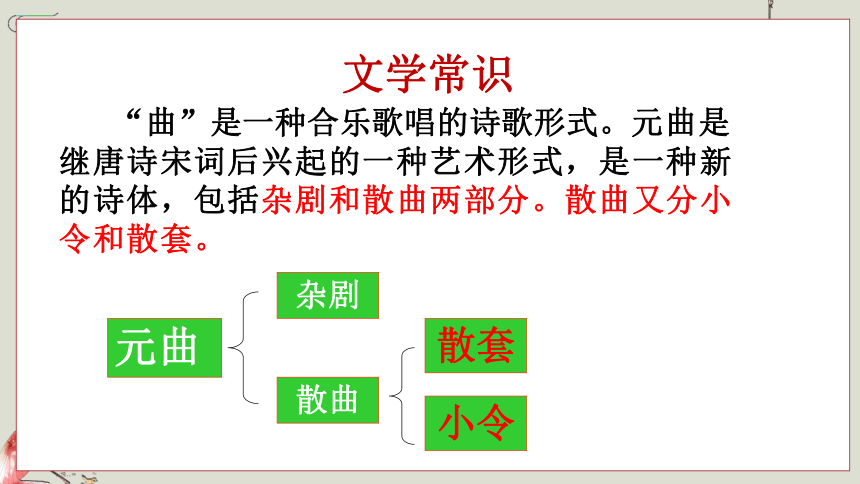

文学常识

“曲”是一种合乐歌唱的诗歌形式。元曲是继唐诗宋词后兴起的一种艺术形式,是一种新的诗体,包括杂剧和散曲两部分。散曲又分小令和散套。

元曲

杂剧

散曲

小令

散套

元曲四大家及代表作

关汉卿《窦娥冤》

郑光祖《倩女离魂》

马致远《汉宫秋》

白朴《梧桐雨》

背景链接

马致远生活在元朝统治的中期,当时,蒙古统治者实行着严格的种族压迫政策,只是极小规模的任用汉族的文人为官。马致远作为汉族的传统文人,自然有着读书取仕的强烈愿望,也有着一腔忠君为民的伟大抱负。他曾在自己的一首散曲中说“写诗曾献上龙楼”,可见他追求功名的强烈渴望。可是,当时的马致远只是一介草民,虽然苦苦追求入仕,但是长期都没有结果。他一生都几乎过着漂泊无定的生活,因而郁郁不得志,困窘潦倒。

初读课文

天净沙·秋思

枯藤/老树/昏鸦,

小桥/流水/人家,

古道/西风/瘦马。

夕阳/西下,

断肠人/在/天涯。

注释:

⑴昏鸦:黄昏时归巢的乌鸦。昏:黄昏,傍晚。

⑵人家:农家。此句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。

⑶西风:寒冷、萧瑟的秋风。

⑷断肠人:形容伤心悲痛到极点的人,此指漂泊天涯、极度悲伤、流落他乡的游子,因为思乡而愁肠寸断。

⑸天涯:远离家乡的地方。

译文

缠满枯藤的老树上,栖息着黄昏时的乌鸦。

小桥下水声潺潺,河边住着几户人家。

荒凉的古道上,萧瑟的秋风里走着一匹瘦马。

夕阳就要从西边落下,孤寂忧伤的游子还漂泊在天涯。

研读课文

1.这首小令,前三句写了哪些景物?

这首小令共写了藤、树、鸦、桥、水、家、道、风、马九种景物。

2.这些景物营造了怎样的意境?烘托了诗人怎样的情感?

枯藤”“老树”“昏鸦”这三个各自独立的意象,把它们糅合在一起,着力渲染,突出它们的“枯”“老”和“昏”,烘托出一个完整的萧瑟荒凉的意境。

“小桥”、“流水”、“人家”推出一幅幽远恬静的画面,营造温馨宁静氛围,以乐景写哀情,反衬出游子的孤独、凄凉、思乡之情。

“古道西风瘦马”,与前二句相呼应。其实“马”旨在衬托人,从侧面反映出游子在客途中的孤苦寂寞的心情

诗人选取九种极具特色的景物,描绘出一幅苍茫悲凉的深秋晚景图,为后面的抒情做好铺垫。

3.前三句描写的景物对全曲有何作用?

4.夕阳西下,断肠人在天涯。用了什么手法?表达了诗人什么情感?

直抒胸臆,结尾一句揭示了主题。“断肠”形象地突出了漂泊异乡的游子身处萧瑟、凄凉之地,道出天涯游子之悲,抒发了作者羁旅异乡的惆怅之情。

合作探究

《天净沙·秋思》中,“小桥流水人家”的景物与“断肠人在天涯”的愁情是否一致?联系全诗,谈谈你的理解。

示例:一致。“小桥流水人家”呈现的是一种清雅、安适的景象,与沦落异乡的游子相映,更能够衬托出天涯游子的孤寂和思乡的悲愁。“小桥流水人家”与“断肠人在天涯”同处一个图景中时,便不再是孤立的景物,而成为使“断肠人”心碎肠断的触发物,使图景带上了悲凉的色彩。自然景物本无感情,但作者将这些客观景物纳人特定的审美意境中,它们便被赋予了特定的感彩,与人的思想感情融为一体。

板书设计

天净沙·秋思

写景

枯藤 老树 昏鸦

小桥 流水 人家

古道 西风 瘦马

凄凉

冷清

抒情:

断肠人在天涯—游子之悲

羁旅之思

思乡之愁

诗歌主题

《天净沙· 秋思》通过描写“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马”等九种个性鲜明的事物,勾勒出一幅苍茫悲凉的深秋晚景图。诗歌寓情于景,真切地表现出一个长期漂泊异乡的游子的孤寂、愁苦之情。

中国是一个诗的国度,而秋季往往能引发诗人的很多情思。“停车坐爱枫林晚,霜叶红月二月花”是在描写秋天的美丽;“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”是在诉说秋天的浪漫。那在游子马致远心中,秋天又给他一种怎样的感受呢?

新课导入

《天净沙·秋思》 马致远

学习目标

1.有感情的朗读并背诵这首小令。

2.联系曲中的意象,借助联想和想象。体会秋思意境,体会借景抒情的写作手法。

3.感悟诗人的思乡之情,培养热爱家乡的情感。

作者简介

马致远,号东篱,字千里,大都(今北京)人,元代戏曲作家、散曲家“元曲四大家”之一。曾任江浙行省官吏,不久退隐田园,写出许多“叹世”之作。

著有《汉宫秋》《青衫泪》《黄梁梦》等杂剧共15种,与并写有小令、套数二白余首,后经人辑入《东篱乐府》。

他在元代散曲作家群中,位居第一。在他的作品中,最能反映他风格的是散曲;散曲中又以小令《天净沙·秋思》最为有名,元人周德清誉之为“秋思之祖”,王国维称赞其“寥寥数语,深得唐人绝句妙境”,是“小令之最佳音”。

“天净沙”曲牌名。“秋思”是题目,指秋天里的思念。题眼是“思”。“秋”是特定时节,“秋思”二字概括了全曲内容。此曲被后人称为“秋思之祖”。

题目解读

文学常识

“曲”是一种合乐歌唱的诗歌形式。元曲是继唐诗宋词后兴起的一种艺术形式,是一种新的诗体,包括杂剧和散曲两部分。散曲又分小令和散套。

元曲

杂剧

散曲

小令

散套

元曲四大家及代表作

关汉卿《窦娥冤》

郑光祖《倩女离魂》

马致远《汉宫秋》

白朴《梧桐雨》

背景链接

马致远生活在元朝统治的中期,当时,蒙古统治者实行着严格的种族压迫政策,只是极小规模的任用汉族的文人为官。马致远作为汉族的传统文人,自然有着读书取仕的强烈愿望,也有着一腔忠君为民的伟大抱负。他曾在自己的一首散曲中说“写诗曾献上龙楼”,可见他追求功名的强烈渴望。可是,当时的马致远只是一介草民,虽然苦苦追求入仕,但是长期都没有结果。他一生都几乎过着漂泊无定的生活,因而郁郁不得志,困窘潦倒。

初读课文

天净沙·秋思

枯藤/老树/昏鸦,

小桥/流水/人家,

古道/西风/瘦马。

夕阳/西下,

断肠人/在/天涯。

注释:

⑴昏鸦:黄昏时归巢的乌鸦。昏:黄昏,傍晚。

⑵人家:农家。此句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。

⑶西风:寒冷、萧瑟的秋风。

⑷断肠人:形容伤心悲痛到极点的人,此指漂泊天涯、极度悲伤、流落他乡的游子,因为思乡而愁肠寸断。

⑸天涯:远离家乡的地方。

译文

缠满枯藤的老树上,栖息着黄昏时的乌鸦。

小桥下水声潺潺,河边住着几户人家。

荒凉的古道上,萧瑟的秋风里走着一匹瘦马。

夕阳就要从西边落下,孤寂忧伤的游子还漂泊在天涯。

研读课文

1.这首小令,前三句写了哪些景物?

这首小令共写了藤、树、鸦、桥、水、家、道、风、马九种景物。

2.这些景物营造了怎样的意境?烘托了诗人怎样的情感?

枯藤”“老树”“昏鸦”这三个各自独立的意象,把它们糅合在一起,着力渲染,突出它们的“枯”“老”和“昏”,烘托出一个完整的萧瑟荒凉的意境。

“小桥”、“流水”、“人家”推出一幅幽远恬静的画面,营造温馨宁静氛围,以乐景写哀情,反衬出游子的孤独、凄凉、思乡之情。

“古道西风瘦马”,与前二句相呼应。其实“马”旨在衬托人,从侧面反映出游子在客途中的孤苦寂寞的心情

诗人选取九种极具特色的景物,描绘出一幅苍茫悲凉的深秋晚景图,为后面的抒情做好铺垫。

3.前三句描写的景物对全曲有何作用?

4.夕阳西下,断肠人在天涯。用了什么手法?表达了诗人什么情感?

直抒胸臆,结尾一句揭示了主题。“断肠”形象地突出了漂泊异乡的游子身处萧瑟、凄凉之地,道出天涯游子之悲,抒发了作者羁旅异乡的惆怅之情。

合作探究

《天净沙·秋思》中,“小桥流水人家”的景物与“断肠人在天涯”的愁情是否一致?联系全诗,谈谈你的理解。

示例:一致。“小桥流水人家”呈现的是一种清雅、安适的景象,与沦落异乡的游子相映,更能够衬托出天涯游子的孤寂和思乡的悲愁。“小桥流水人家”与“断肠人在天涯”同处一个图景中时,便不再是孤立的景物,而成为使“断肠人”心碎肠断的触发物,使图景带上了悲凉的色彩。自然景物本无感情,但作者将这些客观景物纳人特定的审美意境中,它们便被赋予了特定的感彩,与人的思想感情融为一体。

板书设计

天净沙·秋思

写景

枯藤 老树 昏鸦

小桥 流水 人家

古道 西风 瘦马

凄凉

冷清

抒情:

断肠人在天涯—游子之悲

羁旅之思

思乡之愁

诗歌主题

《天净沙· 秋思》通过描写“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马”等九种个性鲜明的事物,勾勒出一幅苍茫悲凉的深秋晚景图。诗歌寓情于景,真切地表现出一个长期漂泊异乡的游子的孤寂、愁苦之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首