统编版高中语文必修上册 第一单元 3 百合花 哦,香雪课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 第一单元 3 百合花 哦,香雪课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 593.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 09:39:08 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

把关题

必修上册

第一单元

3 百合花 哦,香雪

语言文字运用

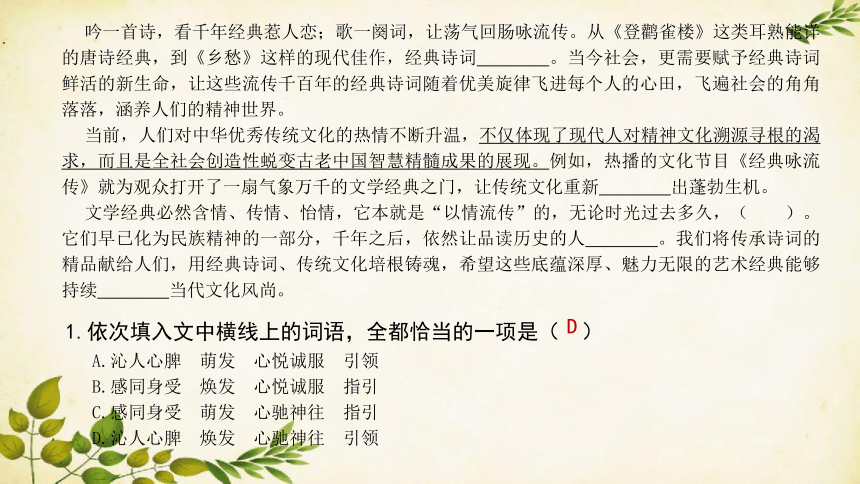

吟一首诗,看千年经典惹人恋;歌一阕词,让荡气回肠咏流传。从《登鹳雀楼》这类耳熟能详的唐诗经典,到《乡愁》这样的现代佳作,经典诗词 。当今社会,更需要赋予经典诗词鲜活的新生命,让这些流传千百年的经典诗词随着优美旋律飞进每个人的心田,飞遍社会的角角落落,涵养人们的精神世界。

当前,人们对中华优秀传统文化的热情不断升温,不仅体现了现代人对精神文化溯源寻根的渴求,而且是全社会创造性蜕变古老中国智慧精髓成果的展现。例如,热播的文化节目《经典咏流传》就为观众打开了一扇气象万千的文学经典之门,让传统文化重新 出蓬勃生机。

文学经典必然含情、传情、怡情,它本就是“以情流传”的,无论时光过去多久,( )。它们早已化为民族精神的一部分,千年之后,依然让品读历史的人 。我们将传承诗词的精品献给人们,用经典诗词、传统文化培根铸魂,希望这些底蕴深厚、魅力无限的艺术经典能够持续 当代文化风尚。

阅读下面的文字,完成1~3题。

吟一首诗,看千年经典惹人恋;歌一阕词,让荡气回肠咏流传。从《登鹳雀楼》这类耳熟能详的唐诗经典,到《乡愁》这样的现代佳作,经典诗词 。当今社会,更需要赋予经典诗词鲜活的新生命,让这些流传千百年的经典诗词随着优美旋律飞进每个人的心田,飞遍社会的角角落落,涵养人们的精神世界。

当前,人们对中华优秀传统文化的热情不断升温,不仅体现了现代人对精神文化溯源寻根的渴求,而且是全社会创造性蜕变古老中国智慧精髓成果的展现。例如,热播的文化节目《经典咏流传》就为观众打开了一扇气象万千的文学经典之门,让传统文化重新 出蓬勃生机。

文学经典必然含情、传情、怡情,它本就是“以情流传”的,无论时光过去多久,( )。它们早已化为民族精神的一部分,千年之后,依然让品读历史的人 。我们将传承诗词的精品献给人们,用经典诗词、传统文化培根铸魂,希望这些底蕴深厚、魅力无限的艺术经典能够持续 当代文化风尚。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.沁人心脾 萌发 心悦诚服 引领

B.感同身受 焕发 心悦诚服 指引

C.感同身受 萌发 心驰神往 指引

D.沁人心脾 焕发 心驰神往 引领

D

第一处,感同身受:现多指虽未亲身经历,但感受就同亲身经历过一样。沁人心脾:形容欣赏了美好的诗文、乐曲等给人以清新、爽朗的感觉。因为前面的主语是“经典诗词”,所以应选“沁人心脾”。

第二处,萌发:比喻事物发生。焕发:光彩四射;振作。根据前文的“重新”,后文的“生机”可知,应选“焕发”。

第三处,心悦诚服:诚心诚意地佩服或服从。心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。依据语意,这里是让人神往而不是信服,所以应选“心驰神往”。

第四处,引领:引导;带领。指引:指点引导。“指引”不能与“风尚”搭配,应选“引领”。

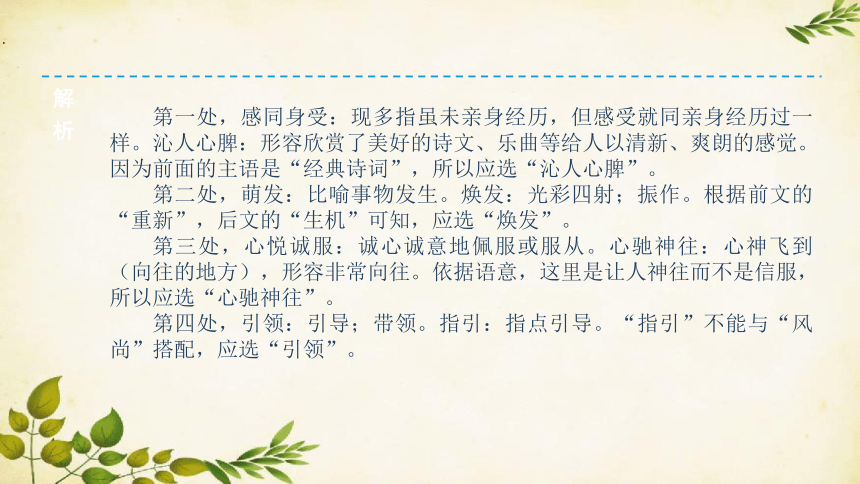

解 析

原句有两处语病,一是语序不当,应当是“不仅体现了……而且展现了……”,或者“不仅是……的体现,而且是……的展现”;二是搭配不当,“蜕变古老中国智慧精髓成果”错误,应为“转化古老中国智慧精髓成果”。

解 析

2.文中画横线的句子有语病,请在下面做出正确的修改。

答案:不仅是现代人对精神文化溯源寻根的渴求的体现,而且是全社会创造性转化古老中国智慧精髓成果的展现。

本题考查语言的准确连贯。首先要注意补写语句的语境,从前文看,其主语应是“文学经典”,从后文看,“它们”是需要补写出的内容,指的是“文学经典”包含的内容,这个内容与“民族精神”“文化风尚”有关,据此可推知是“真、善、美”这些精神含义的内容;再结合前面的“无论”,可知此处应写出其永恒的含义。意思正确,字数符合要求即可。

解 析

3.请在文中括号内补写出恰当的语句,使语意贯通,逻辑准确,不超过15个字。

答案:其中蕴含的真善美永恒不灭

本题考查压缩语段的能力。解答此题要看清题干要求,即“概括铁凝的文学观点”。根据铁凝所表述的内容,抓住关键句“文学尽可以表现生活中的各种表演,作家却应该避免表演生活”,用一句话提炼概括即可。

解 析

4.阅读下面这则新闻,用一句话概括铁凝的文学观点,不超过10个字。

中国作家协会主席铁凝在谈及文学创作问题时表示,文学尽可以表现生活中的各种表演,作

家却应该避免表演生活。一旦想急切表演生活,那必是一个作家失败的时刻,“‘生活不是用来

表演,而是用来生活的’,我同意这样的说法。尽管‘永远’这个词在新世纪多种声音的喧哗中

显得时而嘹亮时而衰弱,但是我仍然要说,什么都不能阻挡一个写作者相信生活相信爱”。

答案:作家应避免表演生活。

5.假如《百合花》中的“通讯员”被某杂志《人物》栏目评选为“感动中国文学

人物”,请你给他写一段颁奖词。散文式、诗歌式皆可,不超过90个字。

答案:示例:每一个牺牲都是不朽。一枝野菊花,两个硬馒头,战火纷飞下,你的眼里是热爱,你的心里是温暖。一声“快趴下”,全身赴危难,青春绽放中,你的英勇撼寰宇,你的大义照汗青。

逃 跑

铁 凝

二十多年前,老宋从北部山区来到这个城市,这个剧团。

老宋在团里的任务是传达、收发,兼烧开水锅炉。每天,锅炉不仅定时定点烧开,温度也绝对可靠。那时,老宋还会站在当院,亮起大嗓喊几声:“老师们,水开了!”老宋将全团干部演员职工家属统称为老师。演员听了高兴,领导和职工家属也不会挑礼。

老宋并不是一个喜爱喧闹的人,他的语言似是很金贵的,不像他的两条腿那样勤快。每天,他按时出入各个办公室分发报纸、杂志、信件。他步履轻盈,悄无声息,把报纸、杂志分送给该送的人,从未出过差错。除了分内的事,分外的事他也没少做。

团里唱小生的老夏是老宋的好友。他只向老夏说一些家事。他那嫁了人的闺女,嫁的是一个更穷的地方的懒人。前几年那人忽然扔下老宋的闺女和刚满月的孩子,悄悄走了,不知去了哪里。闺女的日子很难,处处得老宋接济。

现代文阅读

一 阅读下面的文字,完成6~9题。

光阴像箭一样。

老夏要退了,老宋也更老了。他走路不再是快步,有点拖着腿的样子。当他走过来,人还没到眼前,你就能听见鞋底蹭着地面的嚓嚓声。他的记性也差了,有时会把张三的信送到李四的办公室去。但剧团没辞退他。

直到有一天,老宋的腿不争气地出了大毛病。从前老夏替老宋瞒着,现在是瞒不过去了。老夏用自行车驮着老宋去了医院,医生为老宋检查后说尽快手术吧,保腿要紧。老宋问手术得多少钱,医生说,一万五左右。老宋对老夏说,咱们回去吧。他全部的积蓄连一百五十元也不到。

老夏走家串户,挨门敛钱,共筹集到一万五千八百六十二元。为此,他专门找到现任团长一道去给老宋送钱。一来显得郑重,二来也算有个旁证。

老宋一夜没睡,他数了一夜钱。他一张一张地抚摩,一张一张地在灯下照,一张一张地把鼻子凑上去闻。一些新钱嘎巴嘎巴响得很脆,一些旧钱散发着微微辛辣的油泥味儿,或者黏黏的霉潮气。即便一张两块钱的旧票,压在掌上也是沉甸甸的。

老宋数完钱就开始想心事,他想,难道他的腿真有病吗?难道他真的要把刚刚数过的这些钱都扔给医院吗?想着想着,他决心不再相信这条腿是条病腿。为证实自己的见解,单用那病肿的左腿撑起全身的重量,他竟然站住了。他又做了几下其他动作,居然也做出了。接着他想起演员练功时做出的高难动作,他依次模仿起来。直到稀里哗啦摔在地上,一个形容才确凿地来到他的脑海:这哪儿还是一条腿啊,分明是烂冬瓜。

传达室的灯亮了一夜。第二天老宋就从这个剧团和这个城市消失了。

老夏终于气愤起来,团里的老师们也气愤起来。他们那一片爱心呢?他们的钱是血汗钱!尤其让老夏不能容忍的是,人们纷纷在他面前发些抱怨,好像是老夏骗了大伙儿的钱,并且协助了老宋逃跑。

老夏想起当年老宋来团是靠了一个住在本市的亲戚的介绍。找到那亲戚后,那人说,老宋回老家第二天就去把腿锯了,两千不到。剩下一万多又有什么不好?又是穷闺女,又是穷外孙。老夏愤怒难平,疑惑难平。

不久,团里有人从北部山区演出回来,告诉老夏说在一个旅游景点看见老宋了,老宋坐在一个小铁皮房里卖胶卷。老夏决心去亲眼看看那逃逸的老宋的现状,让他尴尬、难堪和愧疚。

他很快就发现,在一个小铁皮屋子旁边,老宋拄着双拐,左腿那儿空着。老夏心中涌上一股酸涩,一时竟想不好到底该不该去和老宋打招呼。

老宋也看见了老夏,顿时木呆呆地愣在那里。突然间,老宋撒腿便跑,他那尚是健康的右腿拖动着全身,拖动着双拐奋力向前;他佝偻着身子在游人当中冲撞,如一只受了伤的野兽,他跳跃着直奔一条山间小路而去,眨眼之间就没了踪影。

(有删改)

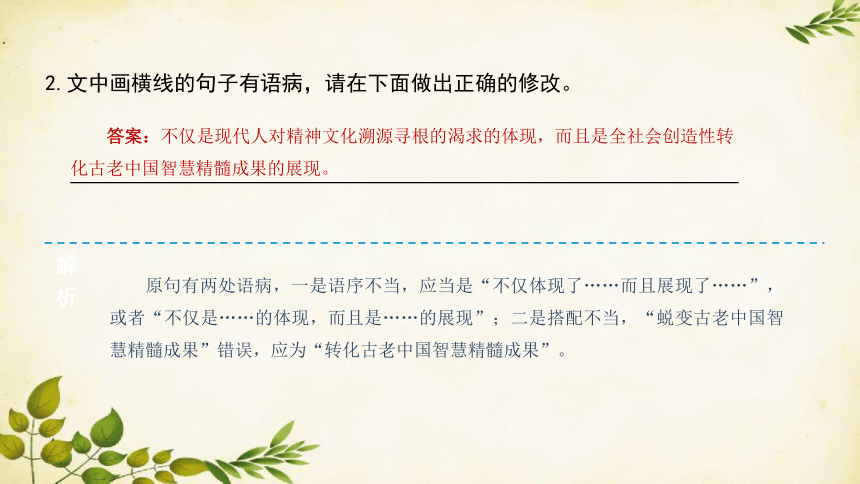

6.下列对小说情节分析不正确的一项是( )

D

A.文章开头塑造出一个有礼貌、勤快的老宋形象,为下文即使他出错,团里不仅不辞退他,在他生病时,还为他捐款做铺垫。

B.文中老宋跟老夏介绍自己家的事,闺女的日子很难,为下文老宋逃跑埋下了伏笔。

C.老夏为自己的好心换来老宋的不辞而别而愤怒,为老宋不珍惜自己的生命而感到疑惑。老夏的愤怒与疑惑推动情节发展,同时突出了小说“生存与尊严相扭结”的深意所在。

D.这篇小说主要采用白描手法来刻画人物的行为和语言,在激烈的矛盾冲突中,在面对道德和生存的艰难选择时,人物的悲凉、矛盾和无奈。

“主要采用白描手法来刻画人物的行为和语言”错误。

解 析

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

B

A.小说开头交代了老宋的工作内容和日常表现,凸显了他认真负责、勤劳干练、乐于助人等特点,为下文团里不辞退他并为他捐款做铺垫。

B.小说运用倒叙的方式,讲述了老宋为接济女儿,宁愿不顾惜自己的身体,用众人的捐款改变家庭境况而携款逃跑的故事。

C.小说善于运用细节描写刻画人物。拿到善款后,老宋夜里用触觉、视觉、嗅觉、听觉细细体味那些钱,体现出了人物复杂的心情。

D.作者采用平静的叙事语调,把人物、事件置于冷静客观的语境中,不做任何价值判断,让人物的艰难、悲凉、矛盾和无奈得以深刻体现。

“小说运用倒叙的方式”错误。

解 析

答案:

①体贴善良。起初,老宋的腿出了毛病,老夏替他瞒着;后来,看到老宋“左腿那儿空着”,老夏心中涌上一股酸涩。②乐于助人。老宋的腿病瞒不住了,老夏用自行车驮着老宋去医院;老宋没钱治腿,老夏走家串户,挨门敛钱。③细心谨慎。他专门找到现任团长,邀团长同他一道去给老宋送钱,做个旁证。

8.请结合全文,简要概括并分析老夏的性格特点。

答案:

①增添小说的戏剧性。老宋第一次悄无声息地“逃跑”让情节发生突转,给读者以“意料之外,情理之中”的艺术美感。②推动情节发展。略去老宋第一次逃跑的心理、过程乃至下落,而写团里的老师们的气愤,引发老夏的一系列行为。③揭示文章主旨。老宋在保全身体和改善生存条件的权衡中选择携款逃跑,表现出老宋强烈的家庭责任感,社会底层人物在生存与道德间充满了无奈和尴尬,体现了作者浓厚的人文关怀。④制造悬念,给读者以广阔的思考和想象的空间。

9.文章略写老宋第一次“逃跑”,请简要分析作者这样安排情节有何作用。

二 阅读下面的文字,完成10~13题。

远去的红围巾

青霉素

一弯月斜挂在天上,远处的坟葬岗幻化成了一屉黑馒头。

真是馒头多好,要是花妮蒸的馒头就更好了。柳根觉着肚子一阵咕噜,天黑前喝的一碗地瓜干子汤,几泡尿都出来了。磕磕绊绊,柳根手脚并用,路边蒺藜草拉得手生疼,离坟葬岗还有最后一段路。

昨天一大早,花妮就站在村头的大碾上宣传区里下达的指示,号召年轻人积极参军保家卫国。花妮的爹是村长,她爹牺牲后花妮就当了村长。花妮说了半天,没人响应,花妮有些生气,大声说:“鬼子不赶走,永远没有好日子过!鬼子每次进村,谁家的房子没被烧过?谁家的粮食没被抢走过?搞得人人害怕家家挨饿!”

好多人不抬头,他们知道花妮说得有道理,但他们更知道当兵就要打仗,打仗就会死人,都不想先报名,他们是眼看着花妮的爹领着担架队走的,也是眼看着花妮的爹被抬回村的。

花妮站在大碾上使劲地盯着柳根,她希望自己的心上人能带个头儿,她知道柳根懂得自己的意思,可柳根低着头不看她。她看到站在柳根旁边的山柱正看着自己,只是山柱的娘死死地抱着山柱的胳膊,不松手。

“谁第一个报名参军我就嫁给谁!”花妮喊出这句话时,眼里盈满了泪。

“我报名!”山柱挣脱他娘的胳膊,向前跨了一步。

“我报名!”柳根也向前跨了一步。

花妮含着两汪泪,笑了。

“我先说的!”山柱看着柳根一脸得意。

“我先想的!”柳根狠狠地瞪着山柱。

周围的乡亲都笑了。有了开头,不少年轻人都报了名。打鬼子是大理,大理谁都懂。只是花妮又犯难了,柳根和山柱闹得不可开交,最后山柱出了主意,让花妮白天把她的红围巾,放到坟葬岗她爹的坟头上,深夜子时他们两个各自去取,谁先取来交给花妮,谁就娶她做媳妇。山柱知道柳根的胆子小得像芝麻粒似的,看见一段绳头儿就以为是蛇,从小一块儿长大,谁不知道?他谅柳根不敢去。

柳根一口答应下来,他输不起了,他不能没有花妮。

柳根终于来到坟葬岗,他一眼就看到花妮她爹的坟头,是新坟头,招魂幡还插在坟头上,远远看去,影影绰绰像个鬼影子。一股冷风吹过,柳根脊背发凉,但他很快镇静下来,自己给自己壮胆:“就要去打仗了,战场上低头抬头都有死人,我是爷们儿,怕什么?”心里想着,柳根还是狠狠地挠头发。他听人说过,男人走夜路,挠头发会发火光,神鬼避让。柳根边挠着头发边向坟头跑去,嗷嗷地喊着,冲锋一样。

真有红围巾!柳根太熟悉它了,他送给花妮的,能不熟悉吗?他记得给花妮围上时,花妮的脸比红围巾还红。忽然,一个黑影扑向柳根,抢走红围巾,一阵风似的没影儿了……

一串鞭炮声响过,山柱迎来了他的大喜日子。山柱把戴着红围巾的花妮娶进门,山柱的狗亲昵地围着花妮摇尾巴。

三天后,参军的年轻人离开村庄走了,花妮领着乡亲们站在村口送行。远远地,山柱和柳根不时地回头向她挥手。山柱高举手中的红围巾,旗帜一样走在队伍的前头。一向很坚强的花妮怎么也站不住,双手抱着村口的一棵柳树,一脸的泪。

柳树长得很大了,花妮的双臂已经围不过来,她举手在树干上抚摸,又轻轻地拍打着。

“花奶奶,你在干吗呀?”一群孩子从她身边走过,手里拿着新折的柳枝,叽叽喳喳像一群小鸟。

“奶奶看柳树呢!”她说着伸手摸孩子们的头,一脸的笑。

“花奶奶,给你一根柳枝,明天是清明了,要插在大门上的。”一个孩子说。

“好啊。”她接过柳枝,看着孩子们又叽叽喳喳地远去了。

“我也该回家喽!”她揉揉腰站直身子自言自语,“回家和面蒸馒头,摆上供桌,明天那两个家伙又该回家了……”

(选自《微型小说选刊》,2019年第10期)

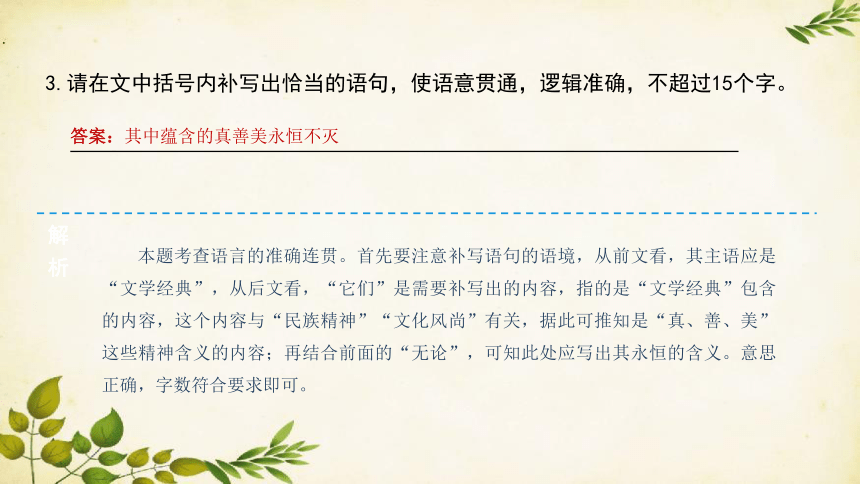

10.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A

A.喊出“谁第一个报名参军我就嫁给谁”时花妮“眼里盈满了泪”,这一细节着意表现其内心的动摇,却使人物形象更加立体、真实。

B.“嗷嗷地喊着,冲锋一样”向花妮爹坟头跑去,这看似勇敢的行为其实是柳根来给自己壮胆的,恰恰说明他是深爱着花妮的。

C.小说中的柳树见证着、承载着花妮对山柱、柳根浓浓的情感:送别时寄寓着对他们的依依不舍,年老时则寄寓着深深的怀念。

D.结尾一群孩子的出现可谓别具匠心,作者借花奶奶巧妙地将孩子的幸福快乐与山柱和柳根联系起来,突出了他们牺牲的意义。

解 析

“着意表现其内心的动摇”错误。

11.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

D

A.第一段景物描写,既营造了紧张森然的氛围,又呼应了下文柳根饥肠辘辘的状态,巧妙地刻画出特定情境下的人物心理。

B.花妮爹牺牲一事虽着墨不多,但对村里人的思想和行为还是产生了很大的影响,也对花妮的成长有着很重要的作用。

C.小说在内容上先写柳根夜赴坟葬岗,再叙述前情,倒叙手法的巧妙运用起到了制造悬念、激发读者阅读兴趣的作用。

D.小说没有交代柳根等人参军后的情况,仅用一棵柳树完成时间切换,尽管淡化了主题,却给人留下了丰富的想象空间。

解 析

“淡化了主题”理解有误。

答案:①“红围巾”是爱情的象征,“远去的红围巾”意味着花妮与心上人柳根的爱情没有圆满的结局。②“红围巾”是生命的象征,“远去的红围巾”意味着山柱和柳根等年轻人在旗帜一样的红围巾的指引下参军奔赴前线,最终献出了宝贵的生命。

12.“远去的红围巾”有哪些丰富的内涵?请结合小说内容进行简要分析。

解 析

小说中,“红围巾”决定了花妮嫁给谁,是爱情的象征,而“远去”则意味着爱情不能圆满;出征时红围巾像旗帜一样,他们此去牺牲了生命,“红围巾”又是生命的象征。

解 析

本题考查对小说的主题拓展和分析鉴赏的能力。这里的分析要立足于文本,把握题干的要求。花妮原先恋着柳根,却又嫁给了山柱,新婚三天后就送他们出征,他们牺牲后又一直追思缅怀他们。概括时要符合小说的主题,要有正面的观点。

答案:①放手柳根,嫁给山柱,不循常情,是对诺言的信守。

②不忘山柱,难忘柳根,超越世俗,是对爱情的坚守。

③心系山柱与柳根,追思缅怀,一视同仁,是对民族大义的恪守。

13.如何看待花妮的情感世界?

谢 谢 !

把关题

必修上册

第一单元

3 百合花 哦,香雪

语言文字运用

吟一首诗,看千年经典惹人恋;歌一阕词,让荡气回肠咏流传。从《登鹳雀楼》这类耳熟能详的唐诗经典,到《乡愁》这样的现代佳作,经典诗词 。当今社会,更需要赋予经典诗词鲜活的新生命,让这些流传千百年的经典诗词随着优美旋律飞进每个人的心田,飞遍社会的角角落落,涵养人们的精神世界。

当前,人们对中华优秀传统文化的热情不断升温,不仅体现了现代人对精神文化溯源寻根的渴求,而且是全社会创造性蜕变古老中国智慧精髓成果的展现。例如,热播的文化节目《经典咏流传》就为观众打开了一扇气象万千的文学经典之门,让传统文化重新 出蓬勃生机。

文学经典必然含情、传情、怡情,它本就是“以情流传”的,无论时光过去多久,( )。它们早已化为民族精神的一部分,千年之后,依然让品读历史的人 。我们将传承诗词的精品献给人们,用经典诗词、传统文化培根铸魂,希望这些底蕴深厚、魅力无限的艺术经典能够持续 当代文化风尚。

阅读下面的文字,完成1~3题。

吟一首诗,看千年经典惹人恋;歌一阕词,让荡气回肠咏流传。从《登鹳雀楼》这类耳熟能详的唐诗经典,到《乡愁》这样的现代佳作,经典诗词 。当今社会,更需要赋予经典诗词鲜活的新生命,让这些流传千百年的经典诗词随着优美旋律飞进每个人的心田,飞遍社会的角角落落,涵养人们的精神世界。

当前,人们对中华优秀传统文化的热情不断升温,不仅体现了现代人对精神文化溯源寻根的渴求,而且是全社会创造性蜕变古老中国智慧精髓成果的展现。例如,热播的文化节目《经典咏流传》就为观众打开了一扇气象万千的文学经典之门,让传统文化重新 出蓬勃生机。

文学经典必然含情、传情、怡情,它本就是“以情流传”的,无论时光过去多久,( )。它们早已化为民族精神的一部分,千年之后,依然让品读历史的人 。我们将传承诗词的精品献给人们,用经典诗词、传统文化培根铸魂,希望这些底蕴深厚、魅力无限的艺术经典能够持续 当代文化风尚。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.沁人心脾 萌发 心悦诚服 引领

B.感同身受 焕发 心悦诚服 指引

C.感同身受 萌发 心驰神往 指引

D.沁人心脾 焕发 心驰神往 引领

D

第一处,感同身受:现多指虽未亲身经历,但感受就同亲身经历过一样。沁人心脾:形容欣赏了美好的诗文、乐曲等给人以清新、爽朗的感觉。因为前面的主语是“经典诗词”,所以应选“沁人心脾”。

第二处,萌发:比喻事物发生。焕发:光彩四射;振作。根据前文的“重新”,后文的“生机”可知,应选“焕发”。

第三处,心悦诚服:诚心诚意地佩服或服从。心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。依据语意,这里是让人神往而不是信服,所以应选“心驰神往”。

第四处,引领:引导;带领。指引:指点引导。“指引”不能与“风尚”搭配,应选“引领”。

解 析

原句有两处语病,一是语序不当,应当是“不仅体现了……而且展现了……”,或者“不仅是……的体现,而且是……的展现”;二是搭配不当,“蜕变古老中国智慧精髓成果”错误,应为“转化古老中国智慧精髓成果”。

解 析

2.文中画横线的句子有语病,请在下面做出正确的修改。

答案:不仅是现代人对精神文化溯源寻根的渴求的体现,而且是全社会创造性转化古老中国智慧精髓成果的展现。

本题考查语言的准确连贯。首先要注意补写语句的语境,从前文看,其主语应是“文学经典”,从后文看,“它们”是需要补写出的内容,指的是“文学经典”包含的内容,这个内容与“民族精神”“文化风尚”有关,据此可推知是“真、善、美”这些精神含义的内容;再结合前面的“无论”,可知此处应写出其永恒的含义。意思正确,字数符合要求即可。

解 析

3.请在文中括号内补写出恰当的语句,使语意贯通,逻辑准确,不超过15个字。

答案:其中蕴含的真善美永恒不灭

本题考查压缩语段的能力。解答此题要看清题干要求,即“概括铁凝的文学观点”。根据铁凝所表述的内容,抓住关键句“文学尽可以表现生活中的各种表演,作家却应该避免表演生活”,用一句话提炼概括即可。

解 析

4.阅读下面这则新闻,用一句话概括铁凝的文学观点,不超过10个字。

中国作家协会主席铁凝在谈及文学创作问题时表示,文学尽可以表现生活中的各种表演,作

家却应该避免表演生活。一旦想急切表演生活,那必是一个作家失败的时刻,“‘生活不是用来

表演,而是用来生活的’,我同意这样的说法。尽管‘永远’这个词在新世纪多种声音的喧哗中

显得时而嘹亮时而衰弱,但是我仍然要说,什么都不能阻挡一个写作者相信生活相信爱”。

答案:作家应避免表演生活。

5.假如《百合花》中的“通讯员”被某杂志《人物》栏目评选为“感动中国文学

人物”,请你给他写一段颁奖词。散文式、诗歌式皆可,不超过90个字。

答案:示例:每一个牺牲都是不朽。一枝野菊花,两个硬馒头,战火纷飞下,你的眼里是热爱,你的心里是温暖。一声“快趴下”,全身赴危难,青春绽放中,你的英勇撼寰宇,你的大义照汗青。

逃 跑

铁 凝

二十多年前,老宋从北部山区来到这个城市,这个剧团。

老宋在团里的任务是传达、收发,兼烧开水锅炉。每天,锅炉不仅定时定点烧开,温度也绝对可靠。那时,老宋还会站在当院,亮起大嗓喊几声:“老师们,水开了!”老宋将全团干部演员职工家属统称为老师。演员听了高兴,领导和职工家属也不会挑礼。

老宋并不是一个喜爱喧闹的人,他的语言似是很金贵的,不像他的两条腿那样勤快。每天,他按时出入各个办公室分发报纸、杂志、信件。他步履轻盈,悄无声息,把报纸、杂志分送给该送的人,从未出过差错。除了分内的事,分外的事他也没少做。

团里唱小生的老夏是老宋的好友。他只向老夏说一些家事。他那嫁了人的闺女,嫁的是一个更穷的地方的懒人。前几年那人忽然扔下老宋的闺女和刚满月的孩子,悄悄走了,不知去了哪里。闺女的日子很难,处处得老宋接济。

现代文阅读

一 阅读下面的文字,完成6~9题。

光阴像箭一样。

老夏要退了,老宋也更老了。他走路不再是快步,有点拖着腿的样子。当他走过来,人还没到眼前,你就能听见鞋底蹭着地面的嚓嚓声。他的记性也差了,有时会把张三的信送到李四的办公室去。但剧团没辞退他。

直到有一天,老宋的腿不争气地出了大毛病。从前老夏替老宋瞒着,现在是瞒不过去了。老夏用自行车驮着老宋去了医院,医生为老宋检查后说尽快手术吧,保腿要紧。老宋问手术得多少钱,医生说,一万五左右。老宋对老夏说,咱们回去吧。他全部的积蓄连一百五十元也不到。

老夏走家串户,挨门敛钱,共筹集到一万五千八百六十二元。为此,他专门找到现任团长一道去给老宋送钱。一来显得郑重,二来也算有个旁证。

老宋一夜没睡,他数了一夜钱。他一张一张地抚摩,一张一张地在灯下照,一张一张地把鼻子凑上去闻。一些新钱嘎巴嘎巴响得很脆,一些旧钱散发着微微辛辣的油泥味儿,或者黏黏的霉潮气。即便一张两块钱的旧票,压在掌上也是沉甸甸的。

老宋数完钱就开始想心事,他想,难道他的腿真有病吗?难道他真的要把刚刚数过的这些钱都扔给医院吗?想着想着,他决心不再相信这条腿是条病腿。为证实自己的见解,单用那病肿的左腿撑起全身的重量,他竟然站住了。他又做了几下其他动作,居然也做出了。接着他想起演员练功时做出的高难动作,他依次模仿起来。直到稀里哗啦摔在地上,一个形容才确凿地来到他的脑海:这哪儿还是一条腿啊,分明是烂冬瓜。

传达室的灯亮了一夜。第二天老宋就从这个剧团和这个城市消失了。

老夏终于气愤起来,团里的老师们也气愤起来。他们那一片爱心呢?他们的钱是血汗钱!尤其让老夏不能容忍的是,人们纷纷在他面前发些抱怨,好像是老夏骗了大伙儿的钱,并且协助了老宋逃跑。

老夏想起当年老宋来团是靠了一个住在本市的亲戚的介绍。找到那亲戚后,那人说,老宋回老家第二天就去把腿锯了,两千不到。剩下一万多又有什么不好?又是穷闺女,又是穷外孙。老夏愤怒难平,疑惑难平。

不久,团里有人从北部山区演出回来,告诉老夏说在一个旅游景点看见老宋了,老宋坐在一个小铁皮房里卖胶卷。老夏决心去亲眼看看那逃逸的老宋的现状,让他尴尬、难堪和愧疚。

他很快就发现,在一个小铁皮屋子旁边,老宋拄着双拐,左腿那儿空着。老夏心中涌上一股酸涩,一时竟想不好到底该不该去和老宋打招呼。

老宋也看见了老夏,顿时木呆呆地愣在那里。突然间,老宋撒腿便跑,他那尚是健康的右腿拖动着全身,拖动着双拐奋力向前;他佝偻着身子在游人当中冲撞,如一只受了伤的野兽,他跳跃着直奔一条山间小路而去,眨眼之间就没了踪影。

(有删改)

6.下列对小说情节分析不正确的一项是( )

D

A.文章开头塑造出一个有礼貌、勤快的老宋形象,为下文即使他出错,团里不仅不辞退他,在他生病时,还为他捐款做铺垫。

B.文中老宋跟老夏介绍自己家的事,闺女的日子很难,为下文老宋逃跑埋下了伏笔。

C.老夏为自己的好心换来老宋的不辞而别而愤怒,为老宋不珍惜自己的生命而感到疑惑。老夏的愤怒与疑惑推动情节发展,同时突出了小说“生存与尊严相扭结”的深意所在。

D.这篇小说主要采用白描手法来刻画人物的行为和语言,在激烈的矛盾冲突中,在面对道德和生存的艰难选择时,人物的悲凉、矛盾和无奈。

“主要采用白描手法来刻画人物的行为和语言”错误。

解 析

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

B

A.小说开头交代了老宋的工作内容和日常表现,凸显了他认真负责、勤劳干练、乐于助人等特点,为下文团里不辞退他并为他捐款做铺垫。

B.小说运用倒叙的方式,讲述了老宋为接济女儿,宁愿不顾惜自己的身体,用众人的捐款改变家庭境况而携款逃跑的故事。

C.小说善于运用细节描写刻画人物。拿到善款后,老宋夜里用触觉、视觉、嗅觉、听觉细细体味那些钱,体现出了人物复杂的心情。

D.作者采用平静的叙事语调,把人物、事件置于冷静客观的语境中,不做任何价值判断,让人物的艰难、悲凉、矛盾和无奈得以深刻体现。

“小说运用倒叙的方式”错误。

解 析

答案:

①体贴善良。起初,老宋的腿出了毛病,老夏替他瞒着;后来,看到老宋“左腿那儿空着”,老夏心中涌上一股酸涩。②乐于助人。老宋的腿病瞒不住了,老夏用自行车驮着老宋去医院;老宋没钱治腿,老夏走家串户,挨门敛钱。③细心谨慎。他专门找到现任团长,邀团长同他一道去给老宋送钱,做个旁证。

8.请结合全文,简要概括并分析老夏的性格特点。

答案:

①增添小说的戏剧性。老宋第一次悄无声息地“逃跑”让情节发生突转,给读者以“意料之外,情理之中”的艺术美感。②推动情节发展。略去老宋第一次逃跑的心理、过程乃至下落,而写团里的老师们的气愤,引发老夏的一系列行为。③揭示文章主旨。老宋在保全身体和改善生存条件的权衡中选择携款逃跑,表现出老宋强烈的家庭责任感,社会底层人物在生存与道德间充满了无奈和尴尬,体现了作者浓厚的人文关怀。④制造悬念,给读者以广阔的思考和想象的空间。

9.文章略写老宋第一次“逃跑”,请简要分析作者这样安排情节有何作用。

二 阅读下面的文字,完成10~13题。

远去的红围巾

青霉素

一弯月斜挂在天上,远处的坟葬岗幻化成了一屉黑馒头。

真是馒头多好,要是花妮蒸的馒头就更好了。柳根觉着肚子一阵咕噜,天黑前喝的一碗地瓜干子汤,几泡尿都出来了。磕磕绊绊,柳根手脚并用,路边蒺藜草拉得手生疼,离坟葬岗还有最后一段路。

昨天一大早,花妮就站在村头的大碾上宣传区里下达的指示,号召年轻人积极参军保家卫国。花妮的爹是村长,她爹牺牲后花妮就当了村长。花妮说了半天,没人响应,花妮有些生气,大声说:“鬼子不赶走,永远没有好日子过!鬼子每次进村,谁家的房子没被烧过?谁家的粮食没被抢走过?搞得人人害怕家家挨饿!”

好多人不抬头,他们知道花妮说得有道理,但他们更知道当兵就要打仗,打仗就会死人,都不想先报名,他们是眼看着花妮的爹领着担架队走的,也是眼看着花妮的爹被抬回村的。

花妮站在大碾上使劲地盯着柳根,她希望自己的心上人能带个头儿,她知道柳根懂得自己的意思,可柳根低着头不看她。她看到站在柳根旁边的山柱正看着自己,只是山柱的娘死死地抱着山柱的胳膊,不松手。

“谁第一个报名参军我就嫁给谁!”花妮喊出这句话时,眼里盈满了泪。

“我报名!”山柱挣脱他娘的胳膊,向前跨了一步。

“我报名!”柳根也向前跨了一步。

花妮含着两汪泪,笑了。

“我先说的!”山柱看着柳根一脸得意。

“我先想的!”柳根狠狠地瞪着山柱。

周围的乡亲都笑了。有了开头,不少年轻人都报了名。打鬼子是大理,大理谁都懂。只是花妮又犯难了,柳根和山柱闹得不可开交,最后山柱出了主意,让花妮白天把她的红围巾,放到坟葬岗她爹的坟头上,深夜子时他们两个各自去取,谁先取来交给花妮,谁就娶她做媳妇。山柱知道柳根的胆子小得像芝麻粒似的,看见一段绳头儿就以为是蛇,从小一块儿长大,谁不知道?他谅柳根不敢去。

柳根一口答应下来,他输不起了,他不能没有花妮。

柳根终于来到坟葬岗,他一眼就看到花妮她爹的坟头,是新坟头,招魂幡还插在坟头上,远远看去,影影绰绰像个鬼影子。一股冷风吹过,柳根脊背发凉,但他很快镇静下来,自己给自己壮胆:“就要去打仗了,战场上低头抬头都有死人,我是爷们儿,怕什么?”心里想着,柳根还是狠狠地挠头发。他听人说过,男人走夜路,挠头发会发火光,神鬼避让。柳根边挠着头发边向坟头跑去,嗷嗷地喊着,冲锋一样。

真有红围巾!柳根太熟悉它了,他送给花妮的,能不熟悉吗?他记得给花妮围上时,花妮的脸比红围巾还红。忽然,一个黑影扑向柳根,抢走红围巾,一阵风似的没影儿了……

一串鞭炮声响过,山柱迎来了他的大喜日子。山柱把戴着红围巾的花妮娶进门,山柱的狗亲昵地围着花妮摇尾巴。

三天后,参军的年轻人离开村庄走了,花妮领着乡亲们站在村口送行。远远地,山柱和柳根不时地回头向她挥手。山柱高举手中的红围巾,旗帜一样走在队伍的前头。一向很坚强的花妮怎么也站不住,双手抱着村口的一棵柳树,一脸的泪。

柳树长得很大了,花妮的双臂已经围不过来,她举手在树干上抚摸,又轻轻地拍打着。

“花奶奶,你在干吗呀?”一群孩子从她身边走过,手里拿着新折的柳枝,叽叽喳喳像一群小鸟。

“奶奶看柳树呢!”她说着伸手摸孩子们的头,一脸的笑。

“花奶奶,给你一根柳枝,明天是清明了,要插在大门上的。”一个孩子说。

“好啊。”她接过柳枝,看着孩子们又叽叽喳喳地远去了。

“我也该回家喽!”她揉揉腰站直身子自言自语,“回家和面蒸馒头,摆上供桌,明天那两个家伙又该回家了……”

(选自《微型小说选刊》,2019年第10期)

10.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A

A.喊出“谁第一个报名参军我就嫁给谁”时花妮“眼里盈满了泪”,这一细节着意表现其内心的动摇,却使人物形象更加立体、真实。

B.“嗷嗷地喊着,冲锋一样”向花妮爹坟头跑去,这看似勇敢的行为其实是柳根来给自己壮胆的,恰恰说明他是深爱着花妮的。

C.小说中的柳树见证着、承载着花妮对山柱、柳根浓浓的情感:送别时寄寓着对他们的依依不舍,年老时则寄寓着深深的怀念。

D.结尾一群孩子的出现可谓别具匠心,作者借花奶奶巧妙地将孩子的幸福快乐与山柱和柳根联系起来,突出了他们牺牲的意义。

解 析

“着意表现其内心的动摇”错误。

11.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

D

A.第一段景物描写,既营造了紧张森然的氛围,又呼应了下文柳根饥肠辘辘的状态,巧妙地刻画出特定情境下的人物心理。

B.花妮爹牺牲一事虽着墨不多,但对村里人的思想和行为还是产生了很大的影响,也对花妮的成长有着很重要的作用。

C.小说在内容上先写柳根夜赴坟葬岗,再叙述前情,倒叙手法的巧妙运用起到了制造悬念、激发读者阅读兴趣的作用。

D.小说没有交代柳根等人参军后的情况,仅用一棵柳树完成时间切换,尽管淡化了主题,却给人留下了丰富的想象空间。

解 析

“淡化了主题”理解有误。

答案:①“红围巾”是爱情的象征,“远去的红围巾”意味着花妮与心上人柳根的爱情没有圆满的结局。②“红围巾”是生命的象征,“远去的红围巾”意味着山柱和柳根等年轻人在旗帜一样的红围巾的指引下参军奔赴前线,最终献出了宝贵的生命。

12.“远去的红围巾”有哪些丰富的内涵?请结合小说内容进行简要分析。

解 析

小说中,“红围巾”决定了花妮嫁给谁,是爱情的象征,而“远去”则意味着爱情不能圆满;出征时红围巾像旗帜一样,他们此去牺牲了生命,“红围巾”又是生命的象征。

解 析

本题考查对小说的主题拓展和分析鉴赏的能力。这里的分析要立足于文本,把握题干的要求。花妮原先恋着柳根,却又嫁给了山柱,新婚三天后就送他们出征,他们牺牲后又一直追思缅怀他们。概括时要符合小说的主题,要有正面的观点。

答案:①放手柳根,嫁给山柱,不循常情,是对诺言的信守。

②不忘山柱,难忘柳根,超越世俗,是对爱情的坚守。

③心系山柱与柳根,追思缅怀,一视同仁,是对民族大义的恪守。

13.如何看待花妮的情感世界?

谢 谢 !

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读