【统编好课堂·课件】第5课 三国两晋南北朝政权更迭与民族交融 (27PPT)

文档属性

| 名称 | 【统编好课堂·课件】第5课 三国两晋南北朝政权更迭与民族交融 (27PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 10:07:45 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

三国两晋南北朝

第5课

授课人:XXX

工作单位:XXXXX

政权更迭与民族交融

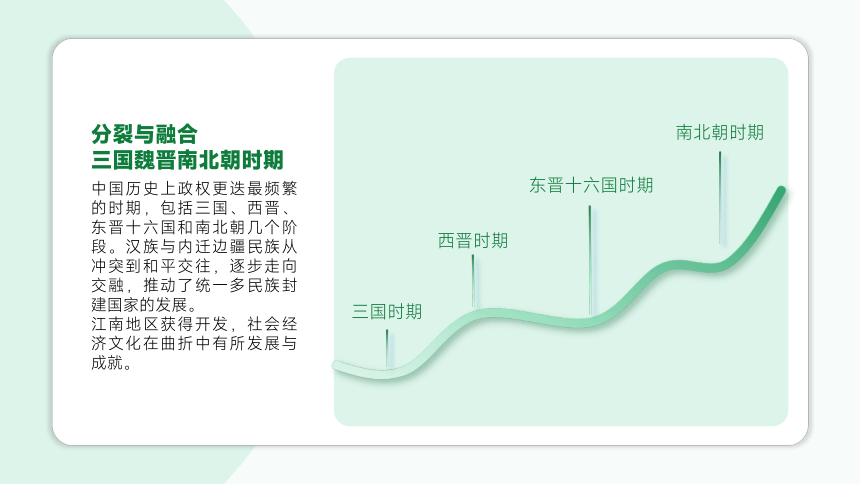

分裂与融合

三国魏晋南北朝时期

三国时期

西晋时期

东晋十六国时期

南北朝时期

中国历史上政权更迭最频繁的时期,包括三国、西晋、东晋十六国和南北朝几个阶段。汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族封建国家的发展。

江南地区获得开发,社会经济文化在曲折中有所发展与成就。

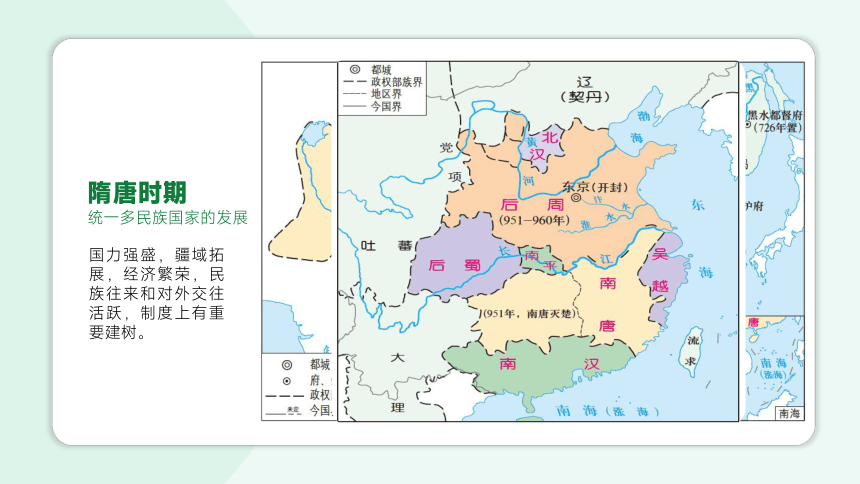

隋唐时期

统一多民族国家的发展

国力强盛,疆域拓展,经济繁荣,民族往来和对外交往活跃,制度上有重要建树。

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

认识三国两晋南北朝的民族交融、区域开发

01

三国与西晋

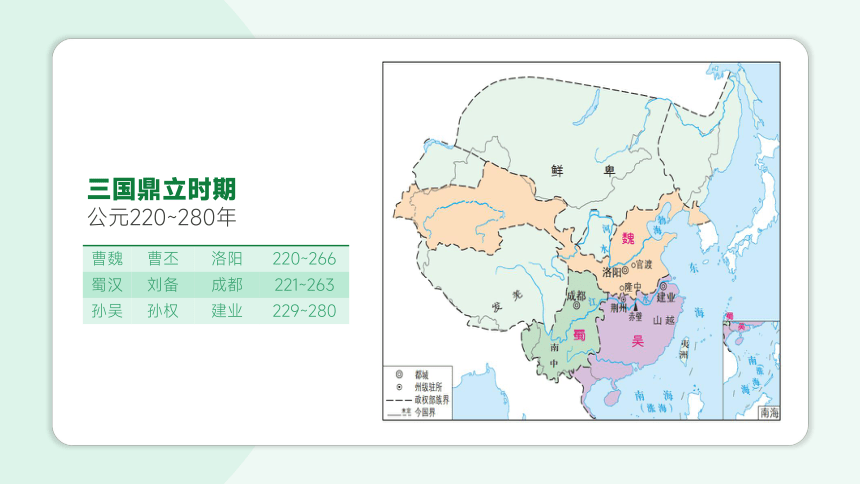

三国鼎立时期

公元220~280年

曹魏 曹丕 洛阳 220~266

蜀汉 刘备 成都 221~263

孙吴 孙权 建业 229~280

知识梳理

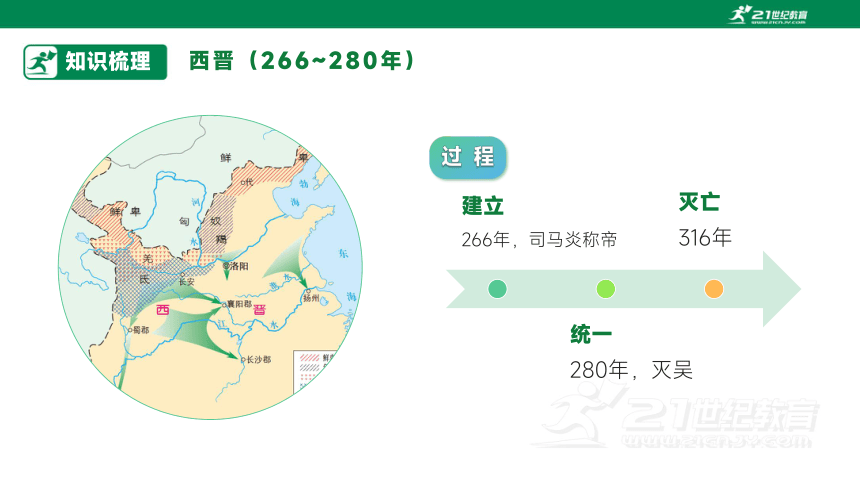

西晋(266~280年)

过程

建立

266年,司马炎称帝

统一

280年,灭吴

灭亡

316年

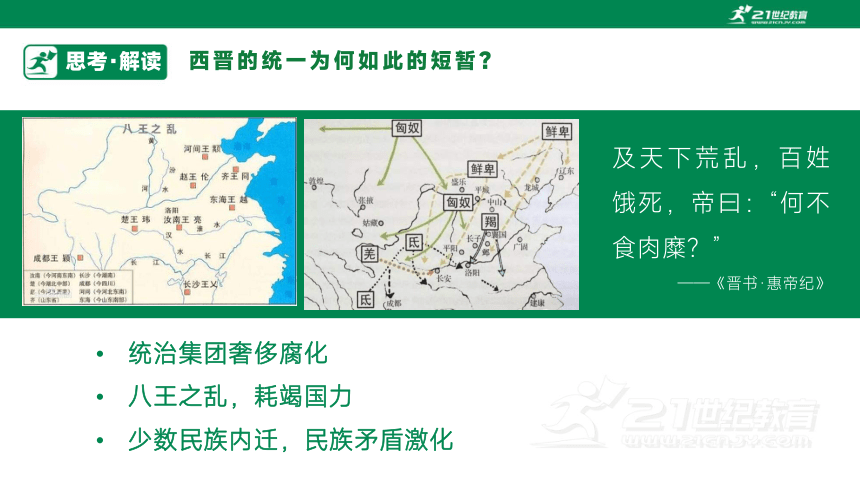

思考·解读

西晋的统一为何如此的短暂?

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”

——《晋书·惠帝纪》

统治集团奢侈腐化

八王之乱,耗竭国力

少数民族内迁,民族矛盾激化

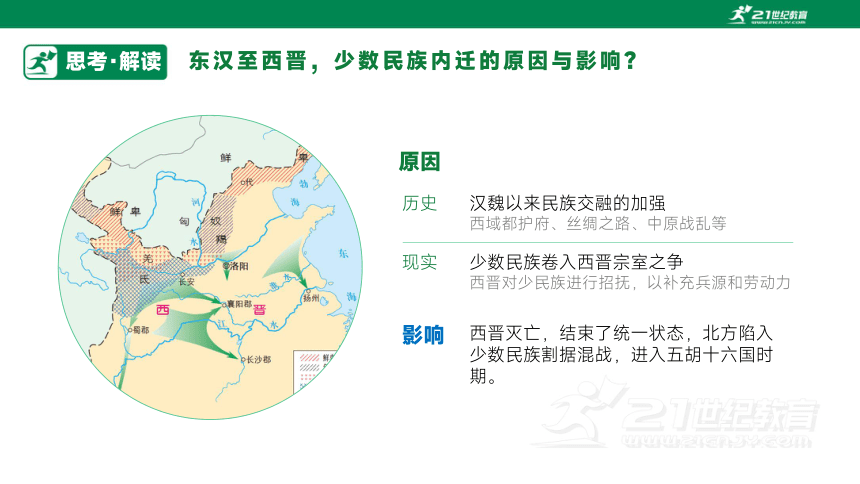

思考·解读

东汉至西晋,少数民族内迁的原因与影响?

原因

历史

汉魏以来民族交融的加强

西域都护府、丝绸之路、中原战乱等

现实

少数民族卷入西晋宗室之争

西晋对少民族进行招抚,以补充兵源和劳动力

影响

西晋灭亡,结束了统一状态,北方陷入少数民族割据混战,进入五胡十六国时期。

02

东晋与南朝

知识梳理

东晋(317~420年)

士族专权

皇帝依赖士族支持

东汉以来豪强地主势力的发展

九品中正制为士族提供政治保障

土地兼并严重,经营庄园,渐成割据

东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马,共天下”。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并排上坐,王导坚决推辞,方才作罢。此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这几家士族都是在战乱中从北方移居到南方的。

王与马共天下

知识梳理

南朝——宋、齐、梁、陈

宋

420~479年

齐

420~502年

梁

520~557年

陈

557~589年

思考·解读

依据材料概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌的不同

(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

秦汉 江南地区还处于比较落后的状态

魏晋南北朝 江南经济快速发展

思考·解读

分析魏晋以来江南地区得到开发的表现和原因

至于元嘉末... ...兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮柄亩,户不夜肩,盖东西之极盛也... ...地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄂、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——沈约《宋书》 (南朝)

表现

农业、手工业和商业的迅速的发展

思考·解读

分析魏晋以来江南地区得到开发的表现和原因

至于元嘉末... ...兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮柄亩,户不夜肩,盖东西之极盛也... ...地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄂、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——沈约《宋书》 (南朝)

原因

自然环境 江南自然条件优越

社会环境 江南社会秩序相对安定;统治者的重视与支持

劳动力和技术因素 汉人南迁带来先进的生产技术和大量的劳动力

思考·解读

江南地区得到开发的影响

民族融合

促进了民族交融

经济重心

缩小南北方的经济差距,为经济重心南移奠定基础

文化交流

有利于文化的交流与传播;促进了江南地区文化的发展

03

十六国与北朝

知识梳理

十六国

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

▼十六国统治者族属表

政权特点

大部分由少数民族建立

采用中原模式

学习汉族的典章制度

知识梳理

北朝(439~589年)

北魏

439~439年

东魏

439~439年

西魏

439~439年

北齐

439~439年

北周

439~439年

知识梳理

北魏孝文帝改革

改革内容

政治上迁都洛阳,学习汉族政治制度

经济上实行均田制与租调制

文化上穿汉服、说汉话、改汉姓、通汉婚

改革性质

是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革

改革影响

顺应北方民族交往交流交融的历史趋势,缓解民族矛盾

促进北魏经济发展和社会繁荣

为北方统一南方及隋唐盛世的出现打下基础

思考·解读

下面材料反映了什么主题信息?

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

思考·解读

不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思。

概括三国魏晋南北朝时期民族交融的特点

魏晋南北朝时期的民族交融过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非是单向的,而是双向的甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促成了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

以汉化为总体趋势

双向互动

思考·解读

不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思。

分析三国魏晋南北朝时期民族交融的原因

魏晋南北朝时期的民族交融过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非是单向的,而是双向的甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促成了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

战乱频繁,人口迁徙

少数民族的汉化改革

各民族的友好往来

课堂小结

政治

发动为实现统一的战争,并多次出现短暂或局部的统一

经济

江南开发推动南方农业进入精耕细作的时代,南北差距缩小

民族

南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体的局面复现

三国时期

西晋时期

东晋十六国时期

南北朝时期

课堂练习

西首末年形成了历史上北人南迁的第一次高潮, 大批中原人口南下。汉代司马迁的笔下的长江以南“地广人希(稀)““无积聚而多贫"。到了南朝时期,《宋书》 记载南方地广野丰,民勤本业,-岁或稔,则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直-金,鄠、杜之间,不能比也(鄠、杜,均为古代关中地区县名)“由此可见,人口迁移(. )

A.适应了商品经济发展的需要

B.促进了南方地区的开发

C.加快了中外交流与经济发展

D.有助于北方经济的恢复

课堂练习

东晋初期,琅琊王氏家族位高权重,时称“王与马,共天下”;此后颖川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这一现象反映当时( )

A.门阀政治取代了皇权政治

B.出现权力制约与平衡机制

C.门阀政治确保政权稳固

D.士族专权威胁君主专制

课堂练习

据《晋书舆服志》记载,魏明帝喜戴刺绣小帽。这种小帽原来是北方少数民族女性所戴,用彩锦织成,色彩艳丽,传入中原以后男女通用,南朝一度盛行。这表明魏晋时期( )

A.男女社会地位平等

B.汉族引领社会风尚

C.少数民族完成汉化

D.民族交融不断加深

谢谢

三国两晋南北朝

第5课

授课人:XXX

工作单位:XXXXX

政权更迭与民族交融

分裂与融合

三国魏晋南北朝时期

三国时期

西晋时期

东晋十六国时期

南北朝时期

中国历史上政权更迭最频繁的时期,包括三国、西晋、东晋十六国和南北朝几个阶段。汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族封建国家的发展。

江南地区获得开发,社会经济文化在曲折中有所发展与成就。

隋唐时期

统一多民族国家的发展

国力强盛,疆域拓展,经济繁荣,民族往来和对外交往活跃,制度上有重要建树。

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

认识三国两晋南北朝的民族交融、区域开发

01

三国与西晋

三国鼎立时期

公元220~280年

曹魏 曹丕 洛阳 220~266

蜀汉 刘备 成都 221~263

孙吴 孙权 建业 229~280

知识梳理

西晋(266~280年)

过程

建立

266年,司马炎称帝

统一

280年,灭吴

灭亡

316年

思考·解读

西晋的统一为何如此的短暂?

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”

——《晋书·惠帝纪》

统治集团奢侈腐化

八王之乱,耗竭国力

少数民族内迁,民族矛盾激化

思考·解读

东汉至西晋,少数民族内迁的原因与影响?

原因

历史

汉魏以来民族交融的加强

西域都护府、丝绸之路、中原战乱等

现实

少数民族卷入西晋宗室之争

西晋对少民族进行招抚,以补充兵源和劳动力

影响

西晋灭亡,结束了统一状态,北方陷入少数民族割据混战,进入五胡十六国时期。

02

东晋与南朝

知识梳理

东晋(317~420年)

士族专权

皇帝依赖士族支持

东汉以来豪强地主势力的发展

九品中正制为士族提供政治保障

土地兼并严重,经营庄园,渐成割据

东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马,共天下”。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并排上坐,王导坚决推辞,方才作罢。此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这几家士族都是在战乱中从北方移居到南方的。

王与马共天下

知识梳理

南朝——宋、齐、梁、陈

宋

420~479年

齐

420~502年

梁

520~557年

陈

557~589年

思考·解读

依据材料概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌的不同

(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

秦汉 江南地区还处于比较落后的状态

魏晋南北朝 江南经济快速发展

思考·解读

分析魏晋以来江南地区得到开发的表现和原因

至于元嘉末... ...兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮柄亩,户不夜肩,盖东西之极盛也... ...地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄂、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——沈约《宋书》 (南朝)

表现

农业、手工业和商业的迅速的发展

思考·解读

分析魏晋以来江南地区得到开发的表现和原因

至于元嘉末... ...兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮柄亩,户不夜肩,盖东西之极盛也... ...地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄂、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——沈约《宋书》 (南朝)

原因

自然环境 江南自然条件优越

社会环境 江南社会秩序相对安定;统治者的重视与支持

劳动力和技术因素 汉人南迁带来先进的生产技术和大量的劳动力

思考·解读

江南地区得到开发的影响

民族融合

促进了民族交融

经济重心

缩小南北方的经济差距,为经济重心南移奠定基础

文化交流

有利于文化的交流与传播;促进了江南地区文化的发展

03

十六国与北朝

知识梳理

十六国

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

▼十六国统治者族属表

政权特点

大部分由少数民族建立

采用中原模式

学习汉族的典章制度

知识梳理

北朝(439~589年)

北魏

439~439年

东魏

439~439年

西魏

439~439年

北齐

439~439年

北周

439~439年

知识梳理

北魏孝文帝改革

改革内容

政治上迁都洛阳,学习汉族政治制度

经济上实行均田制与租调制

文化上穿汉服、说汉话、改汉姓、通汉婚

改革性质

是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革

改革影响

顺应北方民族交往交流交融的历史趋势,缓解民族矛盾

促进北魏经济发展和社会繁荣

为北方统一南方及隋唐盛世的出现打下基础

思考·解读

下面材料反映了什么主题信息?

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

思考·解读

不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思。

概括三国魏晋南北朝时期民族交融的特点

魏晋南北朝时期的民族交融过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非是单向的,而是双向的甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促成了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

以汉化为总体趋势

双向互动

思考·解读

不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思。

分析三国魏晋南北朝时期民族交融的原因

魏晋南北朝时期的民族交融过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非是单向的,而是双向的甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促成了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

战乱频繁,人口迁徙

少数民族的汉化改革

各民族的友好往来

课堂小结

政治

发动为实现统一的战争,并多次出现短暂或局部的统一

经济

江南开发推动南方农业进入精耕细作的时代,南北差距缩小

民族

南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体的局面复现

三国时期

西晋时期

东晋十六国时期

南北朝时期

课堂练习

西首末年形成了历史上北人南迁的第一次高潮, 大批中原人口南下。汉代司马迁的笔下的长江以南“地广人希(稀)““无积聚而多贫"。到了南朝时期,《宋书》 记载南方地广野丰,民勤本业,-岁或稔,则数郡忘饥。会土(会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直-金,鄠、杜之间,不能比也(鄠、杜,均为古代关中地区县名)“由此可见,人口迁移(. )

A.适应了商品经济发展的需要

B.促进了南方地区的开发

C.加快了中外交流与经济发展

D.有助于北方经济的恢复

课堂练习

东晋初期,琅琊王氏家族位高权重,时称“王与马,共天下”;此后颖川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这一现象反映当时( )

A.门阀政治取代了皇权政治

B.出现权力制约与平衡机制

C.门阀政治确保政权稳固

D.士族专权威胁君主专制

课堂练习

据《晋书舆服志》记载,魏明帝喜戴刺绣小帽。这种小帽原来是北方少数民族女性所戴,用彩锦织成,色彩艳丽,传入中原以后男女通用,南朝一度盛行。这表明魏晋时期( )

A.男女社会地位平等

B.汉族引领社会风尚

C.少数民族完成汉化

D.民族交融不断加深

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进