人教版地理八年级下册 第八~十章过关训练 习题课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版地理八年级下册 第八~十章过关训练 习题课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 09:44:07 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第八~十章过关训练

一、单项选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

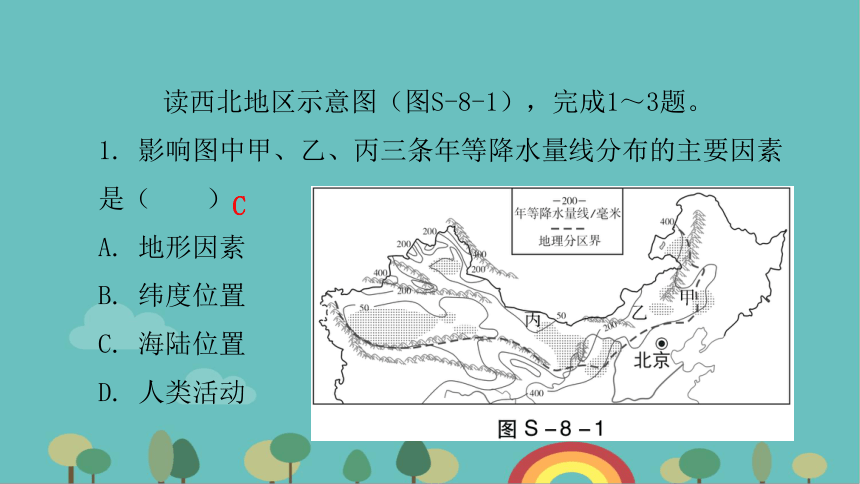

读西北地区示意图(图S-8-1),完成1~3题。

1. 影响图中甲、乙、丙三条年等降水量线分布的主要因素是( )

A. 地形因素

B. 纬度位置

C. 海陆位置

D. 人类活动

C

2. 西北地区最突出的自然环境特征是( )

A. 高寒 B. 干旱

C. 湿热 D. 多雨

3. 新疆之所以采用坎儿井这种地下取水方式,是为了( )

A. 有利于灌溉 B. 避免蒸发

C. 有利于顺地势自流 D. 节约成本

B

B

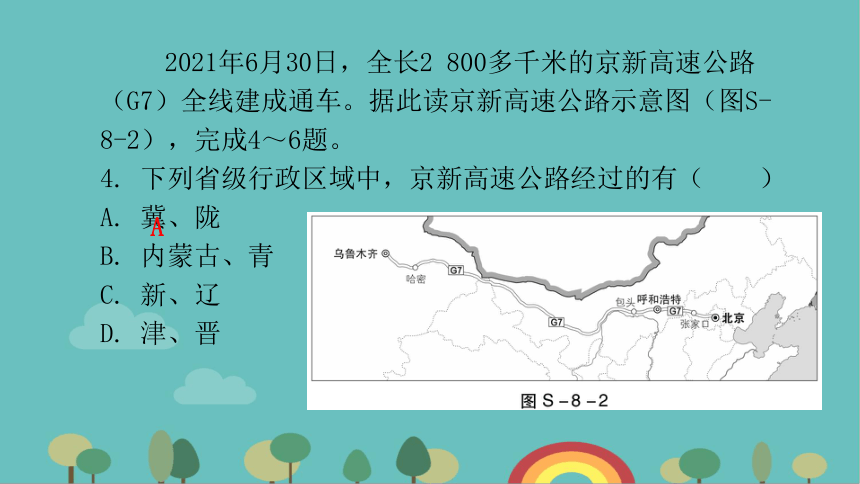

2021年6月30日,全长2 800多千米的京新高速公路(G7)全线建成通车。据此读京新高速公路示意图(图S-8-2),完成4~6题。

4. 下列省级行政区域中,京新高速公路经过的有( )

A. 冀、陇

B. 内蒙古、青

C. 新、辽

D. 津、晋

A

5. 京新高速公路穿越多种自然风光,同时,它也成为目前世界上穿越某种自然风光最长的高速公路。该种自然风光是( )

A. 草原 B. 森林

C. 荒漠 D. 湖泊

C

6. 京新高速公路的贯通将( )

A. 使京新间铁路客运运量大幅下降

B. 使甘新一带的京籍自驾游增多

C. 对京新间航空运输产生巨大压力

D. 不利于沿线地区社会经济的发展

B

7. 我国西北地区要想实现经济的全面增长,首先需要发展( )

A. 旅游业 B. 交通运输业

C. 石油工业 D. 特色农业

B

8. 毛乌素沙地在蒙古语中意为“寸草不生之地”。随着党中央、国务院一系列重大举措的相继出台,毛乌素沙地这个荒芜之地在不久的将来将消失殆尽。这些举措不包括( )

A. 兴建防风林 B. 退耕还林还草

C. 种植草方格御沙 D. 大水漫灌治沙

D

9. 2021年3月14—15日,北京等地遭遇了近10年来最强沙尘暴天气。此次沙尘暴天气与下列生态环境问题有直接联系的是( )

A. 西北地区土地荒漠化 B. 青藏地区草场退化

C. 南方地区水污染严重 D. 北方地区水土流失

A

10. 新疆高山山麓的绿洲农业的灌溉水源主要来自( )

A. 湖泊水 B. 夏季降水

C. 河水和地下水 D. 黄河水

C

11. 下列地理事物,与西北地区无关的是( )

A. 锡林郭勒草原 B. “北大荒”

C. 三河马 D. 河西走廊

B

读长江中下游平原与青海、西藏土地生产潜力和最大人口密度对比表(表S-8-1),完成12~13题。

表S-8-1

地区 年生物量/万吨 可承载人口 数/万人 最大人口密度/

(人·平方千米-1)

长江中下游平原 88 600 22 000 395

青海、西藏 10 000 1 000 4

12. 青海、西藏环境承载力远远低于长江中下游地区的主要原因包括( )

①地势高,气候寒冷 ②生态环境脆弱 ③自然资源丰富

④土地生产潜力小

A. ①③④ B. ②③④

C. ①②③ D. ①②④

D

13. 提高青海、西藏可承载人口数的可行措施有( )

①加强进青藏地区交通建设,加强与外界的联系 ②加强环境保护 ③开发资源,加大技术投入,提高资源的利用率 ④限制外地人口进入青藏地区

A. ①②④ B. ②③④

C. ①②③ D. ①③④

C

塔里木河是我国西北地区最重要的流河之一,长度超过2 000千米,流域面积约102万平方千米,主要支流有和田河、叶尔羌河等。据此读图S-8-3,完成14~15题。

14. 下列关于塔里木河及其支流的叙述,错误的是( )

A. 最终注入台特玛湖,是内流河

B. 为季节性河流

C. 和田河为自南向北流

D. 没有结冰期

D

15. 塔里木河及其支流对当地经济发展起到的主要作用是( )

A. 发电 B. 灌溉

C. 航运 D. 养殖

B

近年来,青甘大环线(图S-8-4)成为热门旅游线路。据此,完成16~19题。

16. 青海湖边多见牦牛。它毛长皮厚,体矮身健,主要是为了适应______的环境。( )

A. 冷湿 B. 湿热

C. 高寒 D. 干旱

C

17. 瓜州,因瓜得名,享有“中国蜜瓜之乡”的美誉。瓜州蜜瓜甘甜如蜜,其主要原因是( )

A. 地形复杂多样 B. 距海近,降水多

C. 昼夜温差大 D. 土壤贫瘠

C

18. 青甘大环线中位于青海和甘肃交界处的景点是( )

A. 茶卡盐湖 B. 张掖丹霞

C. 嘉峪关 D. 祁连草原

D

19. 游客在游览青甘大环线时,需要准备的物资______不包括( )

A. 泳衣 B. 墨镜

C. 防晒霜 D. 遮阳伞

A

20. 青藏地区重要的农业区是( )

A. 雅鲁藏布江谷地、湟水谷地

B. 河套平原、宁夏平原

C. 河西走廊、天山山麓

D. 柴达木盆地、洞庭湖平原

A

青海—河南±800千伏特高压直流工程(简称“青豫直流工程”)起于青海省海南州,止于河南省驻马店市,途经青海、甘肃、陕西、河南4省,线路全长1 587千米。青豫直流工程是国家电力发展规划的重点工程,也是全国乃至世界第一条专为清洁能源外送而建设的特高压通道工程。据此,完成21~23题。

21. 该项目在沿线地区建设过程中遇到的障碍主要有( )

①淡水资源短缺 ②沙尘天气较多 ③土质疏松 ④生态环境保护要求较高 ⑤地势起伏大,地形复杂

A. ①②③ B. ②④⑤ C. ③④⑤ D. ①③⑤

22. 青豫直流工程主要开发了青海省的( )

①煤炭 ②太阳能 ③地热能 ④风能

A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④

B

D

23. 该工程项目顺利实施后,主要有利于( )

A. 推动驻马店市高新技术产业的迅速崛起

B. 推动河南省生态环境的改善

C. 推动工程项目沿线省市水能资源的开发

D. 推动青海省农业生产基地的建设

B

读三江源地区示意图(图S-8-5),完成24~27题。

24. 三江源的“三江”不包括( )

A. 长江 B. 雅鲁藏布江 C. 澜沧江 D. 黄河

25. 三江源地区的主要土地利用类型是( )

A. 林地 B. 耕地 C. 荒漠 D. 高原湿地

B

D

26. 我国早在2000年便设立了三江源自然保护区,该保护区主要是保护( )

A. 珍稀动物大熊猫

B. 该地区整个生态系统

C. 当地牧民的养殖业

D. 珍贵中药材冬虫夏草

B

27. 全球气候变暖会导致三江源地区( )

A. 水土流失加剧 B. 野生动物锐减

C. 冰川逐渐萎缩 D. 草场退化

C

28. 我国积极融入经济全球化的进程中,加强与世界各国、各地区的经济合作,这样做有利于( )

A. 促进世界发展,维护世界和平

B. 引进资金和先进的技术管理经验,开拓国际市场

C. 控制我国人口增长

D. 保护地球生态环境,促进人类社会进步

B

29. 下列最能诠释“绿水青山就是金山银山”理念的是( )

A. 全面封山育林,保护生态环境

B. 发展生态旅游和特色产业

C. 大力开发水能和发展水产养殖业

D. 倡导绿色低碳的生活方式

B

30. 目前,中国已成为世界第一大货物贸易国。下列关于我国进出口货物的叙述,最可信的是( )

A. 从北非进口木材 B. 从日本进口铁矿

C. 出口石油到中东 D. 出口服装到欧洲西部

D

二、非选择题:本大题共2小题,每小题20分,共40分。

31. 阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 新疆喀什市是我国领土最西端的一座城市,有着悠久的历史、灿烂的文化,素有“五口通八国,一路连欧亚”之美誉。喀什与周边国家经济互补性强,是我国向西开放的重要门户。2010年5月,喀什被设立为我国第六个经济特区。

材料二 “红色产业”是喀什农业生产的一大特色,红花、番茄、枸杞是该地区“红色产业”的三大支柱,其中番茄酱是重要的出口创汇产品。

材料三 塔里木盆地示意图(图S-8-6)。

(1)影响塔里木盆地城镇

分布的主要因素有_______

和_______。塔里木盆地中

分布有我国最大的沙漠——

____________沙漠。(6分)

水源

地形

塔克拉玛干

(2)塔里木盆地位于____________山脉以南,这里降水较____________,塔里木河的河水主要来自高山冰雪融水,所以____________季河流水量较大。(6分)

天山

少

夏

(3)“红色产业”是新疆喀什农业生产的一大特色,番茄、枸杞品质优良,闻名中外。请说明该地区发展“红色产业”的优势气候条件。(4分)

光照强,昼夜温差大。

(4)从地理位置角度分析,喀什成为经济特区的优势条件。(4分)

①与多国接壤,有利于开展边境贸易;②有铁路和公路连通中亚地区,交通比较便利。

32. 阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 净土健康产业主要指低消耗、少污染、符合可持续发展的低碳、绿色产业。

材料二 近年来,西藏凭借纯天然环境和极低污染草原、耕地与水土等优势,提出以高原有机农牧业为基础,以先进技术改进和提升传统产业为重点,开发高原有机健康食品、高原有机生命产品、高原保健药品、心灵休闲旅游等融合第一、第二、第三产业的“净土”健康产业发展思路。目前,拉萨市完成了藏鸡、藏香、天然饮用水、奶牛、藏毯、藜米等六大净土健康产业标准化体系建设工作。

材料三 青藏地区示意图(图S-8-7)。

(1)青藏地区的主要粮食作物

是________和________。(4分)

(2)青藏地区人数最多的少数

民族是____________,其传统

服饰是____________。(4分)

青稞

小麦

藏族

藏袍

(3)分析西藏发展净土健康产业的有利自然条件。

(6分)

①高原环境质量优(或水、空气等洁净);②地广人稀,人类活动影响小;③动植物种类独特。

(4)阐述发展净土健康产业对西藏地区的重要意义。(6分)

①增加农牧民收入,促进当地经济发展;②提供更多就业机会;③有利于保护当地脆弱的生态环境;④有利于增进民族团结和社会稳定。

谢 谢

第八~十章过关训练

一、单项选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

读西北地区示意图(图S-8-1),完成1~3题。

1. 影响图中甲、乙、丙三条年等降水量线分布的主要因素是( )

A. 地形因素

B. 纬度位置

C. 海陆位置

D. 人类活动

C

2. 西北地区最突出的自然环境特征是( )

A. 高寒 B. 干旱

C. 湿热 D. 多雨

3. 新疆之所以采用坎儿井这种地下取水方式,是为了( )

A. 有利于灌溉 B. 避免蒸发

C. 有利于顺地势自流 D. 节约成本

B

B

2021年6月30日,全长2 800多千米的京新高速公路(G7)全线建成通车。据此读京新高速公路示意图(图S-8-2),完成4~6题。

4. 下列省级行政区域中,京新高速公路经过的有( )

A. 冀、陇

B. 内蒙古、青

C. 新、辽

D. 津、晋

A

5. 京新高速公路穿越多种自然风光,同时,它也成为目前世界上穿越某种自然风光最长的高速公路。该种自然风光是( )

A. 草原 B. 森林

C. 荒漠 D. 湖泊

C

6. 京新高速公路的贯通将( )

A. 使京新间铁路客运运量大幅下降

B. 使甘新一带的京籍自驾游增多

C. 对京新间航空运输产生巨大压力

D. 不利于沿线地区社会经济的发展

B

7. 我国西北地区要想实现经济的全面增长,首先需要发展( )

A. 旅游业 B. 交通运输业

C. 石油工业 D. 特色农业

B

8. 毛乌素沙地在蒙古语中意为“寸草不生之地”。随着党中央、国务院一系列重大举措的相继出台,毛乌素沙地这个荒芜之地在不久的将来将消失殆尽。这些举措不包括( )

A. 兴建防风林 B. 退耕还林还草

C. 种植草方格御沙 D. 大水漫灌治沙

D

9. 2021年3月14—15日,北京等地遭遇了近10年来最强沙尘暴天气。此次沙尘暴天气与下列生态环境问题有直接联系的是( )

A. 西北地区土地荒漠化 B. 青藏地区草场退化

C. 南方地区水污染严重 D. 北方地区水土流失

A

10. 新疆高山山麓的绿洲农业的灌溉水源主要来自( )

A. 湖泊水 B. 夏季降水

C. 河水和地下水 D. 黄河水

C

11. 下列地理事物,与西北地区无关的是( )

A. 锡林郭勒草原 B. “北大荒”

C. 三河马 D. 河西走廊

B

读长江中下游平原与青海、西藏土地生产潜力和最大人口密度对比表(表S-8-1),完成12~13题。

表S-8-1

地区 年生物量/万吨 可承载人口 数/万人 最大人口密度/

(人·平方千米-1)

长江中下游平原 88 600 22 000 395

青海、西藏 10 000 1 000 4

12. 青海、西藏环境承载力远远低于长江中下游地区的主要原因包括( )

①地势高,气候寒冷 ②生态环境脆弱 ③自然资源丰富

④土地生产潜力小

A. ①③④ B. ②③④

C. ①②③ D. ①②④

D

13. 提高青海、西藏可承载人口数的可行措施有( )

①加强进青藏地区交通建设,加强与外界的联系 ②加强环境保护 ③开发资源,加大技术投入,提高资源的利用率 ④限制外地人口进入青藏地区

A. ①②④ B. ②③④

C. ①②③ D. ①③④

C

塔里木河是我国西北地区最重要的流河之一,长度超过2 000千米,流域面积约102万平方千米,主要支流有和田河、叶尔羌河等。据此读图S-8-3,完成14~15题。

14. 下列关于塔里木河及其支流的叙述,错误的是( )

A. 最终注入台特玛湖,是内流河

B. 为季节性河流

C. 和田河为自南向北流

D. 没有结冰期

D

15. 塔里木河及其支流对当地经济发展起到的主要作用是( )

A. 发电 B. 灌溉

C. 航运 D. 养殖

B

近年来,青甘大环线(图S-8-4)成为热门旅游线路。据此,完成16~19题。

16. 青海湖边多见牦牛。它毛长皮厚,体矮身健,主要是为了适应______的环境。( )

A. 冷湿 B. 湿热

C. 高寒 D. 干旱

C

17. 瓜州,因瓜得名,享有“中国蜜瓜之乡”的美誉。瓜州蜜瓜甘甜如蜜,其主要原因是( )

A. 地形复杂多样 B. 距海近,降水多

C. 昼夜温差大 D. 土壤贫瘠

C

18. 青甘大环线中位于青海和甘肃交界处的景点是( )

A. 茶卡盐湖 B. 张掖丹霞

C. 嘉峪关 D. 祁连草原

D

19. 游客在游览青甘大环线时,需要准备的物资______不包括( )

A. 泳衣 B. 墨镜

C. 防晒霜 D. 遮阳伞

A

20. 青藏地区重要的农业区是( )

A. 雅鲁藏布江谷地、湟水谷地

B. 河套平原、宁夏平原

C. 河西走廊、天山山麓

D. 柴达木盆地、洞庭湖平原

A

青海—河南±800千伏特高压直流工程(简称“青豫直流工程”)起于青海省海南州,止于河南省驻马店市,途经青海、甘肃、陕西、河南4省,线路全长1 587千米。青豫直流工程是国家电力发展规划的重点工程,也是全国乃至世界第一条专为清洁能源外送而建设的特高压通道工程。据此,完成21~23题。

21. 该项目在沿线地区建设过程中遇到的障碍主要有( )

①淡水资源短缺 ②沙尘天气较多 ③土质疏松 ④生态环境保护要求较高 ⑤地势起伏大,地形复杂

A. ①②③ B. ②④⑤ C. ③④⑤ D. ①③⑤

22. 青豫直流工程主要开发了青海省的( )

①煤炭 ②太阳能 ③地热能 ④风能

A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④

B

D

23. 该工程项目顺利实施后,主要有利于( )

A. 推动驻马店市高新技术产业的迅速崛起

B. 推动河南省生态环境的改善

C. 推动工程项目沿线省市水能资源的开发

D. 推动青海省农业生产基地的建设

B

读三江源地区示意图(图S-8-5),完成24~27题。

24. 三江源的“三江”不包括( )

A. 长江 B. 雅鲁藏布江 C. 澜沧江 D. 黄河

25. 三江源地区的主要土地利用类型是( )

A. 林地 B. 耕地 C. 荒漠 D. 高原湿地

B

D

26. 我国早在2000年便设立了三江源自然保护区,该保护区主要是保护( )

A. 珍稀动物大熊猫

B. 该地区整个生态系统

C. 当地牧民的养殖业

D. 珍贵中药材冬虫夏草

B

27. 全球气候变暖会导致三江源地区( )

A. 水土流失加剧 B. 野生动物锐减

C. 冰川逐渐萎缩 D. 草场退化

C

28. 我国积极融入经济全球化的进程中,加强与世界各国、各地区的经济合作,这样做有利于( )

A. 促进世界发展,维护世界和平

B. 引进资金和先进的技术管理经验,开拓国际市场

C. 控制我国人口增长

D. 保护地球生态环境,促进人类社会进步

B

29. 下列最能诠释“绿水青山就是金山银山”理念的是( )

A. 全面封山育林,保护生态环境

B. 发展生态旅游和特色产业

C. 大力开发水能和发展水产养殖业

D. 倡导绿色低碳的生活方式

B

30. 目前,中国已成为世界第一大货物贸易国。下列关于我国进出口货物的叙述,最可信的是( )

A. 从北非进口木材 B. 从日本进口铁矿

C. 出口石油到中东 D. 出口服装到欧洲西部

D

二、非选择题:本大题共2小题,每小题20分,共40分。

31. 阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 新疆喀什市是我国领土最西端的一座城市,有着悠久的历史、灿烂的文化,素有“五口通八国,一路连欧亚”之美誉。喀什与周边国家经济互补性强,是我国向西开放的重要门户。2010年5月,喀什被设立为我国第六个经济特区。

材料二 “红色产业”是喀什农业生产的一大特色,红花、番茄、枸杞是该地区“红色产业”的三大支柱,其中番茄酱是重要的出口创汇产品。

材料三 塔里木盆地示意图(图S-8-6)。

(1)影响塔里木盆地城镇

分布的主要因素有_______

和_______。塔里木盆地中

分布有我国最大的沙漠——

____________沙漠。(6分)

水源

地形

塔克拉玛干

(2)塔里木盆地位于____________山脉以南,这里降水较____________,塔里木河的河水主要来自高山冰雪融水,所以____________季河流水量较大。(6分)

天山

少

夏

(3)“红色产业”是新疆喀什农业生产的一大特色,番茄、枸杞品质优良,闻名中外。请说明该地区发展“红色产业”的优势气候条件。(4分)

光照强,昼夜温差大。

(4)从地理位置角度分析,喀什成为经济特区的优势条件。(4分)

①与多国接壤,有利于开展边境贸易;②有铁路和公路连通中亚地区,交通比较便利。

32. 阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 净土健康产业主要指低消耗、少污染、符合可持续发展的低碳、绿色产业。

材料二 近年来,西藏凭借纯天然环境和极低污染草原、耕地与水土等优势,提出以高原有机农牧业为基础,以先进技术改进和提升传统产业为重点,开发高原有机健康食品、高原有机生命产品、高原保健药品、心灵休闲旅游等融合第一、第二、第三产业的“净土”健康产业发展思路。目前,拉萨市完成了藏鸡、藏香、天然饮用水、奶牛、藏毯、藜米等六大净土健康产业标准化体系建设工作。

材料三 青藏地区示意图(图S-8-7)。

(1)青藏地区的主要粮食作物

是________和________。(4分)

(2)青藏地区人数最多的少数

民族是____________,其传统

服饰是____________。(4分)

青稞

小麦

藏族

藏袍

(3)分析西藏发展净土健康产业的有利自然条件。

(6分)

①高原环境质量优(或水、空气等洁净);②地广人稀,人类活动影响小;③动植物种类独特。

(4)阐述发展净土健康产业对西藏地区的重要意义。(6分)

①增加农牧民收入,促进当地经济发展;②提供更多就业机会;③有利于保护当地脆弱的生态环境;④有利于增进民族团结和社会稳定。

谢 谢