统编版高中语文必修上册 第三单元 9 念奴娇·赤壁怀古 永遇乐·京口北固亭怀古课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 第三单元 9 念奴娇·赤壁怀古 永遇乐·京口北固亭怀古课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 602.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 15:04:02 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

把关题

必修上册

第三单元

9 念奴娇·赤壁怀古 永遇乐·京口

北固亭怀古 声声慢(寻寻觅觅)

李清照的闺情词反映的是自己的闺中生活,她的词作展示出女性特有的矜持、细腻、清雅。对比之下,那些男性文人代拟的闺情词就 。她的词作不但和那些男性文人表达居高临下的怜爱同情,甚至观赏玩弄之情的作品绝不相类,就是和那些男性作家对女性刻意描摹的作品相比也 。李清照的词作是对女性情感世界的特殊反映。

总之,在李清照自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的咏叹、体味、关注,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。她对绮窗园林之外的纷纭世事是不闻不问的,这也是后世论者 她的原因,认为她生活面狭窄,思想性欠缺等。( ),她在对男性社会俗世事功的疏离中,在对自身女性身份地位的确认中, 地咏唱着女性独特的情感世界,从而在中国文学史上开创了独特的女性话语系统。仅从这个意义上讲,把李清照与男性最伟大的诗人之一李白相提并论,就有着充足的理由。

阅读下面的文字,完成1~3题。

语言文字运用

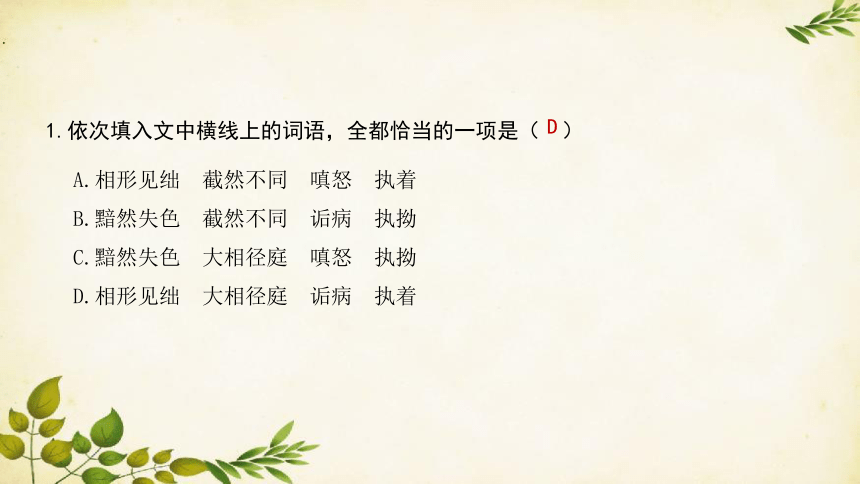

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

D

A.相形见绌 截然不同 嗔怒 执着

B.黯然失色 截然不同 诟病 执拗

C.黯然失色 大相径庭 嗔怒 执拗

D.相形见绌 大相径庭 诟病 执着

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。第1空,相形见绌:跟另一人或事物比较起来显得远远不如。黯然失色:指事物失去了原有的色泽和光彩;也指心情沮丧,显出无精打采的样子。此处语境强调李清照所作的闺情词的魅力远超男性文人代拟的闺情词,所以应选“相形见绌”。第2空,截然不同:事物之间界限分明,完全不一样。大相径庭:表示彼此相差很远或矛盾很大。句中形容李清照的词作与男性作家的大不相同,重点强调的是“不相同”而不是“界限分明”,所以应选“大相径庭”。第3空,嗔怒:恼怒,生气。诟病:指责。文中没有表达出恼怒生气的意思,而且语境强调的是“后世论者”对李清照的批评,所以应选“诟病”。第4空,执着:指固执或拘泥,也指坚持不懈。执拗:固执任性,不听从别人的意见。文中说的是李清照坚持咏唱女性独特的情感世界,所以应选“执着”。

解 析

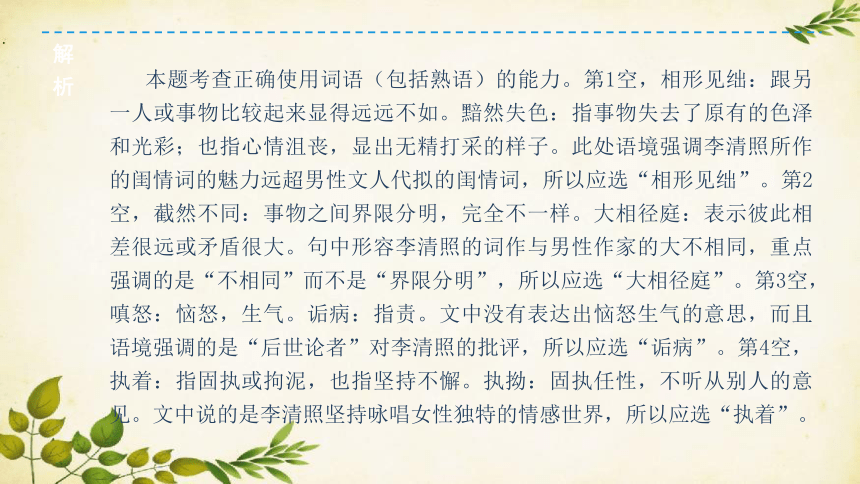

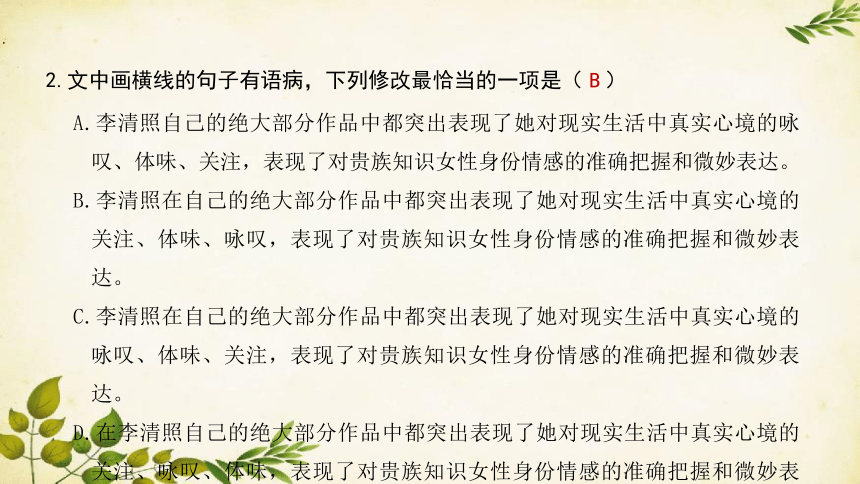

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

B

A.李清照自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的咏叹、体味、关注,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

B.李清照在自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的关注、体味、咏叹,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

C.李清照在自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的咏叹、体味、关注,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

D.在李清照自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的关注、咏叹、体味,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

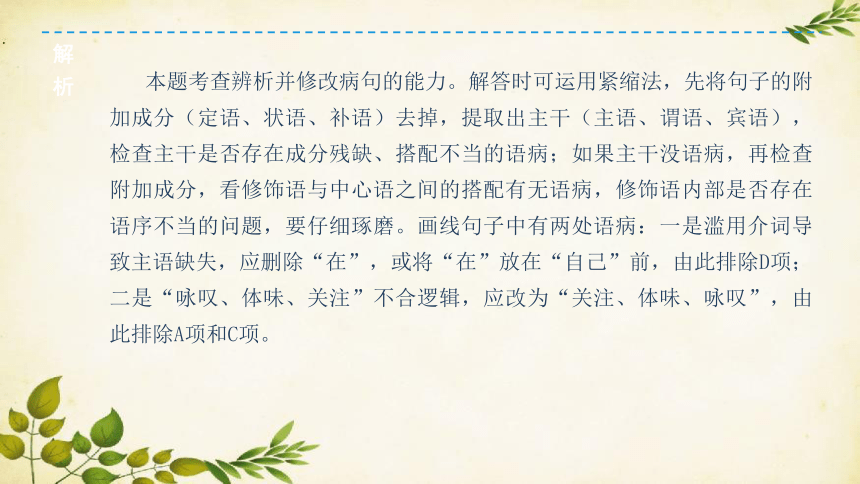

本题考查辨析并修改病句的能力。解答时可运用紧缩法,先将句子的附加成分(定语、状语、补语)去掉,提取出主干(主语、谓语、宾语),检查主干是否存在成分残缺、搭配不当的语病;如果主干没语病,再检查附加成分,看修饰语与中心语之间的搭配有无语病,修饰语内部是否存在语序不当的问题,要仔细琢磨。画线句子中有两处语病:一是滥用介词导致主语缺失,应删除“在”,或将“在”放在“自己”前,由此排除D项;二是“咏叹、体味、关注”不合逻辑,应改为“关注、体味、咏叹”,由此排除A项和C项。

解 析

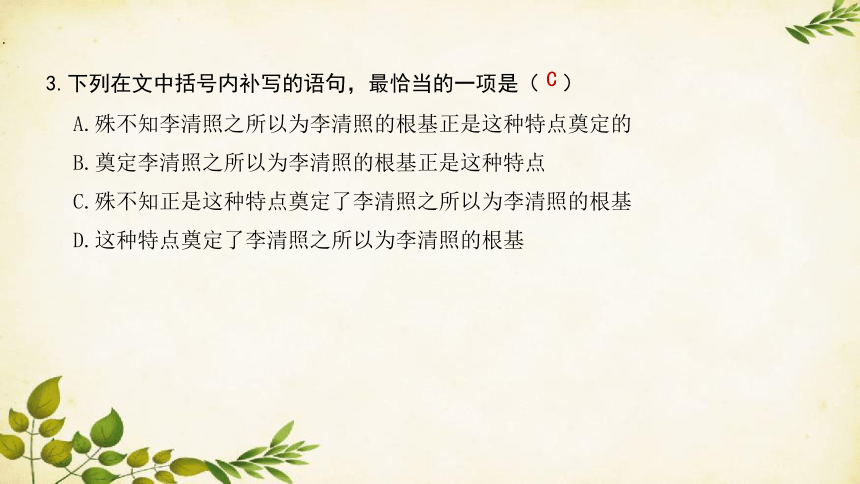

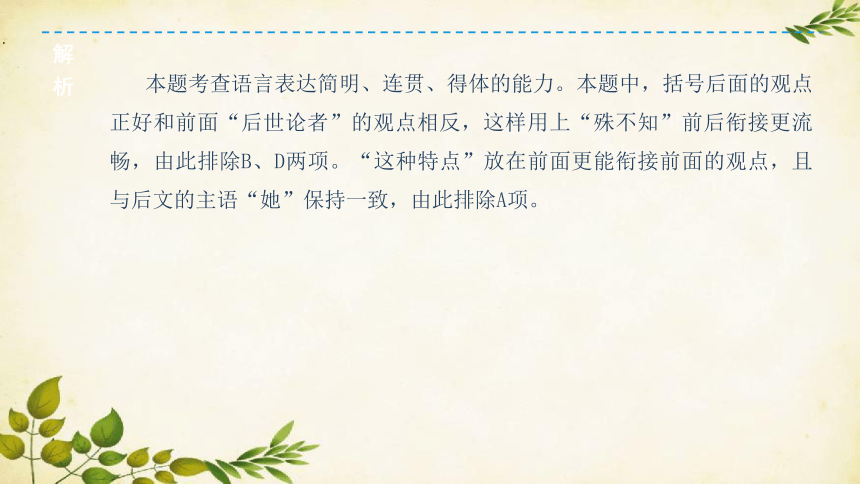

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

C

A.殊不知李清照之所以为李清照的根基正是这种特点奠定的

B.奠定李清照之所以为李清照的根基正是这种特点

C.殊不知正是这种特点奠定了李清照之所以为李清照的根基

D.这种特点奠定了李清照之所以为李清照的根基

本题考查语言表达简明、连贯、得体的能力。本题中,括号后面的观点正好和前面“后世论者”的观点相反,这样用上“殊不知”前后衔接更流畅,由此排除B、D两项。“这种特点”放在前面更能衔接前面的观点,且与后文的主语“她”保持一致,由此排除A项。

解 析

B

A.何以解忧?唯有杜康。(曹操《短歌行》)

B.鹰击长空,鱼翔浅底。(毛泽东《沁园春·长沙》)

C.烽火连三月,家书抵万金。(杜甫《春望》)

D.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。(白居易《琵琶行并序》)

B项采用俯仰结合的手法。

解 析

4.“樯橹灰飞烟灭”一句中,用“樯橹”代指战船。下列诗句没有采用这种手法

的一项是( )

A.但为君故(曹操《短歌行》)

B.暮去朝来颜色故(白居易《琵琶行并序》)

C.池鱼思故渊[陶渊明《归园田居》(其一)]

D.故国神游(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

“但为君故”的“故”是“缘故”的意思。

解 析

5.“故垒西边”中的“故”作“旧”讲。下列各句中的“故”和它意义不同的

一项是( )

A

6.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴

切,逻辑严密,每处不超过8个字。

词可谓宋朝的流行歌曲。从文学的角度看,豪放词开拓了词的创作新境,辛弃疾等又从事爱国词的写作;① ,词的发展却是开创了一种重要的音乐模式,特别是② 产生了重大影响。从元杂剧到近代京剧和地方戏,其基本模式,就是按固定的曲谱填词,堪称③ 。

本题考查语言表达简明、连贯、得体的能力。第①处,由前文的“从文学的角度看”和后文的“词的发展却是开创了一种重要的音乐模式”可知,应从“音乐”方面分析,所以应填“从音乐的角度看”;第②处,由后文“从元杂剧到近代京剧和地方戏”可知,讲的是有关戏剧的内容,所以应该从“发展”角度分析,应填“对戏剧的发展”;第③处,由上文几种戏剧的模式“是按固定的曲谱填词”可知,可从戏剧是词的升级这个角度思考,应填“词的翻版”。

解 析

从音乐的角度看

对戏剧的发展

词的翻版

临江仙·送钱穆父①

苏 轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。尊前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】①本词写于元祐六年(1091)初春,苏轼时任杭州知州。②改火:古时候钻木取火,四时各异其木,故称改火,后来以改火为一年,“三改火”即过了三年。

古代诗歌阅读

一 阅读下面这首宋词,完成7、8题。

7.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )

D

A.这是一首送别之作,词的上片写与友人久别重逢,又勉励友人,为其开释胸怀。

B.话别时对友人关怀备至,双方意绪契合,以思想活动为线索,扣人心弦。

C.词的下片写在月夜之中送别友人,钱穆父所去的是偏远之地,早春时节,春风已绿江南岸,但规定的到任时期已经迫近,不得不启程。

D.词的末两句为友人提供了一种精神力量,告诉友人离开后虽然艰难,但不要思念自己。

临江仙·送钱穆父①

苏 轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。尊前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】①本词写于元祐六年(1091)初春,苏轼时任杭州知州。②改火:古时候钻木取火,四时各异其木,故称改火,后来以改火为一年,“三改火”即过了三年。

本题考查分析理解诗歌内容的能力。D项,“但不要思念自己”错误,词末两句是说何必为暂时离别伤情。其实人生如寄,就不必计较眼前聚散和江南江北了。词的结尾,以对友人的慰勉和开释胸怀总收全词,既动之以情,又揭示出得失两忘、万物齐一的人生态度。

解 析

答案:①对友人诚挚相待,至情由性灵肺腑中流出;②对友人的惜别之情,深至精微;③对友人劝慰、勉励,显得豁达乐观。

8.本词情感一波三折,委曲跌宕。结合本词及所学知识,你对苏轼送别友人有何看法?

临江仙·送钱穆父①

苏 轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。尊前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】①本词写于元祐六年(1091)初春,苏轼时任杭州知州。②改火:古时候钻木取火,四时各异其木,故称改火,后来以改火为一年,“三改火”即过了三年。

这首词,先从时间着笔,回忆前番离别,再就空间落墨,概述仕宦生涯,接下来抒发词人对仕宦失意、久处逆境所持的达观态度,并用对偶连喻的句式,通过对友人纯一道心、保持名节的赞颂,表明了自己淡泊的心境和坚贞的操守。“尊前不用翠眉颦”一句,由哀愁转为旷达、豪迈,说离宴中歌舞相伴的歌伎用不着为离愁别恨而哀怨。这一句,其用意一是不要增加行者与送者临歧的悲感,二是说世间离别本也是常事,则亦不用哀愁。

解 析

二 阅读下面这首宋词,完成9、10题。

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元①

辛弃疾

汉中开汉业,问此地,是耶非?想剑指三秦②,君王得意,一战东归。追亡事③,今不见;但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一编书是帝王师④,小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角⑤,不堪带减腰围。

【注】①这首词是宋孝宗淳熙七年(1180)秋天,作者为原江西转运判官张仲固奉调兴元知府设宴饯行,有感而作。兴元,汉中。②想剑指三秦:指刘邦占领关中事。三秦,即雍、塞、翟三国地。③追亡事:韩信投奔刘邦之初不得重用,趁机逃跑,萧何知道韩信是难得的人才,将韩信追回,并在刘邦面前力荐,韩信遂得刘邦重用。④一编书是帝王师:张良闲步游下邳,有一老者给他一卷书,说读了这卷书可以辅佐君王。⑤车轮四角:车轮生出四角,意为使离人无法即刻离去。

9.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

D

A.词的开篇,追忆了汉初三杰辅佐刘邦建立汉朝基业的史事,既写出了刘邦开创基业的雄豪意气,也表达了自己渴望光复故土,洗去金军袭扰耻辱的一腔报国之志。

B.“一编书”,用张良佐汉的故事,写出张仲固可堪帝王之师;“小试”,有微讽之意,既讽刺宋朝不重用大才,又暗含词人勉励张仲固帅兴元只是牛刀小试,今后必能为国大用。

C.本词语言颇为精练,善于化用前人诗句,如“山川满目泪沾衣,富贵荣华能几时”原是唐代李峤的诗句,但词人却能一扫消极情绪,以之恰到好处地描写了热泪纵横的爱国情景。

D.“君思我……不堪带减腰围”几句,以对方思念自己的方式来表达词人对友人别后相思的满腹离愁,这种抒情方式与“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”的诗句,有异曲同工之妙。

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元

辛弃疾

汉中开汉业,问此地,是耶非?想剑指三秦,君王得意,一战东归。追亡事,今不见;但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一编书是帝王师,小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角,不堪带减腰围。

本题考查分析理解诗歌内容的能力。D项,“以对方思念自己的方式来表达词人对友人别后相思的满腹离愁”错。“君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞”,从对方思念自己着笔,写孤独的友人望雁寄情,寓情于景;“安得车轮四角,不堪带减腰围”,从自己思念友人出发,写离别苦情和别后相思。故选D。

解 析

答案:①上片先追忆刘邦以汉中为据,重用贤才,多谋善战,剑指关中,开创汉朝基业的雄豪意气;接着笔锋一转,以“追亡事,今不见”加以过渡;由对历史的回顾转向眼下的现实,既感慨再也见不到汉初风云际会、君臣相得的盛况,又痛惜眼前山河分裂、神州陆沉的现状。怀古与伤今浑然一体,抒发了词人炽烈的爱国之情。②下片先从张仲固即将帅兴元,词人心中对友人的依依不舍的别恨离愁写起;接着想象离别之后友人望雁寄情的孤独和词人对友人的相思痛苦之情。离别与相思融为一体,抒发了词人与友人之间的深厚感情。

10.本词的结构颇为紧凑,请结合全词作简要分析。

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元

辛弃疾

汉中开汉业,问此地,是耶非?想剑指三秦,君王得意,一战东归。追亡事,今不见;但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一编书是帝王师,小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角,不堪带减腰围。

本题考查分析诗歌结构的能力。读懂全词,抓住上下片所写的内容,分析词句在结构中的作用,理解上下片中词人的思想情感。

解 析

三 阅读下面这首宋词,完成11、12题。

渔家傲【注】

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

【注】此词作于李清照南渡之后。

11.下列关于这首词的赏析,正确的一项是( )

D

A.这首词延续了李清照清新活泼的词风,有一种柔婉之美。

B.“路长日暮”反映了词人早年孤独无依的痛苦经历。

C.词末三句的意思是大鹏鸟正乘风飞向九万里的高空。风突然停住了,我这艘蓬草一样轻的小船该如何吹去三座仙山。

D.这首词写出了词人空有才华,不能为世所用,加之长期漂泊,年老力衰,更感到彷徨无计,唯有通过幻想,向天帝倾诉,才能尽情地抒发胸中的愤懑。

渔家傲【注】

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

【注】此词作于李清照南渡之后。

A项,本词的词风并非“清新活泼”,也没有“柔婉之美”;B项,“早年孤独无依的痛苦经历”错误,此为李清照南渡之后的作品;C项,“风突然停住了”错误。

解 析

答案:想象了天、云、雾、星河等景物,展现了一幅辽阔、壮美的海天相接的图画。

12.词的开篇为读者想象了哪些景物?展现了一幅怎样的图画?

渔家傲【注】

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

【注】此词作于李清照南渡之后。

此词写梦中海天溟蒙的景象及与天帝的问答,隐寓对社会现实的不满与失望,对理想境界的追求和向往。词人把真实的生活感受融入梦境,以浪漫主义的艺术构思,梦游的方式,奇妙的设想,倾诉隐衷,寄托情思。全词打破了上片写景下片抒情或情景交错的惯常格局,以故事性情节为主干,以人神对话为内容,实现了梦幻与生活、历史与现实的有机结合,用典巧妙,景象壮阔,气势磅礴,音调豪迈,充分显示了词人性情中豪放不羁的一面。

解 析

谢 谢 !

把关题

必修上册

第三单元

9 念奴娇·赤壁怀古 永遇乐·京口

北固亭怀古 声声慢(寻寻觅觅)

李清照的闺情词反映的是自己的闺中生活,她的词作展示出女性特有的矜持、细腻、清雅。对比之下,那些男性文人代拟的闺情词就 。她的词作不但和那些男性文人表达居高临下的怜爱同情,甚至观赏玩弄之情的作品绝不相类,就是和那些男性作家对女性刻意描摹的作品相比也 。李清照的词作是对女性情感世界的特殊反映。

总之,在李清照自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的咏叹、体味、关注,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。她对绮窗园林之外的纷纭世事是不闻不问的,这也是后世论者 她的原因,认为她生活面狭窄,思想性欠缺等。( ),她在对男性社会俗世事功的疏离中,在对自身女性身份地位的确认中, 地咏唱着女性独特的情感世界,从而在中国文学史上开创了独特的女性话语系统。仅从这个意义上讲,把李清照与男性最伟大的诗人之一李白相提并论,就有着充足的理由。

阅读下面的文字,完成1~3题。

语言文字运用

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

D

A.相形见绌 截然不同 嗔怒 执着

B.黯然失色 截然不同 诟病 执拗

C.黯然失色 大相径庭 嗔怒 执拗

D.相形见绌 大相径庭 诟病 执着

本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。第1空,相形见绌:跟另一人或事物比较起来显得远远不如。黯然失色:指事物失去了原有的色泽和光彩;也指心情沮丧,显出无精打采的样子。此处语境强调李清照所作的闺情词的魅力远超男性文人代拟的闺情词,所以应选“相形见绌”。第2空,截然不同:事物之间界限分明,完全不一样。大相径庭:表示彼此相差很远或矛盾很大。句中形容李清照的词作与男性作家的大不相同,重点强调的是“不相同”而不是“界限分明”,所以应选“大相径庭”。第3空,嗔怒:恼怒,生气。诟病:指责。文中没有表达出恼怒生气的意思,而且语境强调的是“后世论者”对李清照的批评,所以应选“诟病”。第4空,执着:指固执或拘泥,也指坚持不懈。执拗:固执任性,不听从别人的意见。文中说的是李清照坚持咏唱女性独特的情感世界,所以应选“执着”。

解 析

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

B

A.李清照自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的咏叹、体味、关注,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

B.李清照在自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的关注、体味、咏叹,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

C.李清照在自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的咏叹、体味、关注,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

D.在李清照自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的关注、咏叹、体味,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

本题考查辨析并修改病句的能力。解答时可运用紧缩法,先将句子的附加成分(定语、状语、补语)去掉,提取出主干(主语、谓语、宾语),检查主干是否存在成分残缺、搭配不当的语病;如果主干没语病,再检查附加成分,看修饰语与中心语之间的搭配有无语病,修饰语内部是否存在语序不当的问题,要仔细琢磨。画线句子中有两处语病:一是滥用介词导致主语缺失,应删除“在”,或将“在”放在“自己”前,由此排除D项;二是“咏叹、体味、关注”不合逻辑,应改为“关注、体味、咏叹”,由此排除A项和C项。

解 析

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

C

A.殊不知李清照之所以为李清照的根基正是这种特点奠定的

B.奠定李清照之所以为李清照的根基正是这种特点

C.殊不知正是这种特点奠定了李清照之所以为李清照的根基

D.这种特点奠定了李清照之所以为李清照的根基

本题考查语言表达简明、连贯、得体的能力。本题中,括号后面的观点正好和前面“后世论者”的观点相反,这样用上“殊不知”前后衔接更流畅,由此排除B、D两项。“这种特点”放在前面更能衔接前面的观点,且与后文的主语“她”保持一致,由此排除A项。

解 析

B

A.何以解忧?唯有杜康。(曹操《短歌行》)

B.鹰击长空,鱼翔浅底。(毛泽东《沁园春·长沙》)

C.烽火连三月,家书抵万金。(杜甫《春望》)

D.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。(白居易《琵琶行并序》)

B项采用俯仰结合的手法。

解 析

4.“樯橹灰飞烟灭”一句中,用“樯橹”代指战船。下列诗句没有采用这种手法

的一项是( )

A.但为君故(曹操《短歌行》)

B.暮去朝来颜色故(白居易《琵琶行并序》)

C.池鱼思故渊[陶渊明《归园田居》(其一)]

D.故国神游(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

“但为君故”的“故”是“缘故”的意思。

解 析

5.“故垒西边”中的“故”作“旧”讲。下列各句中的“故”和它意义不同的

一项是( )

A

6.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴

切,逻辑严密,每处不超过8个字。

词可谓宋朝的流行歌曲。从文学的角度看,豪放词开拓了词的创作新境,辛弃疾等又从事爱国词的写作;① ,词的发展却是开创了一种重要的音乐模式,特别是② 产生了重大影响。从元杂剧到近代京剧和地方戏,其基本模式,就是按固定的曲谱填词,堪称③ 。

本题考查语言表达简明、连贯、得体的能力。第①处,由前文的“从文学的角度看”和后文的“词的发展却是开创了一种重要的音乐模式”可知,应从“音乐”方面分析,所以应填“从音乐的角度看”;第②处,由后文“从元杂剧到近代京剧和地方戏”可知,讲的是有关戏剧的内容,所以应该从“发展”角度分析,应填“对戏剧的发展”;第③处,由上文几种戏剧的模式“是按固定的曲谱填词”可知,可从戏剧是词的升级这个角度思考,应填“词的翻版”。

解 析

从音乐的角度看

对戏剧的发展

词的翻版

临江仙·送钱穆父①

苏 轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。尊前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】①本词写于元祐六年(1091)初春,苏轼时任杭州知州。②改火:古时候钻木取火,四时各异其木,故称改火,后来以改火为一年,“三改火”即过了三年。

古代诗歌阅读

一 阅读下面这首宋词,完成7、8题。

7.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )

D

A.这是一首送别之作,词的上片写与友人久别重逢,又勉励友人,为其开释胸怀。

B.话别时对友人关怀备至,双方意绪契合,以思想活动为线索,扣人心弦。

C.词的下片写在月夜之中送别友人,钱穆父所去的是偏远之地,早春时节,春风已绿江南岸,但规定的到任时期已经迫近,不得不启程。

D.词的末两句为友人提供了一种精神力量,告诉友人离开后虽然艰难,但不要思念自己。

临江仙·送钱穆父①

苏 轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。尊前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】①本词写于元祐六年(1091)初春,苏轼时任杭州知州。②改火:古时候钻木取火,四时各异其木,故称改火,后来以改火为一年,“三改火”即过了三年。

本题考查分析理解诗歌内容的能力。D项,“但不要思念自己”错误,词末两句是说何必为暂时离别伤情。其实人生如寄,就不必计较眼前聚散和江南江北了。词的结尾,以对友人的慰勉和开释胸怀总收全词,既动之以情,又揭示出得失两忘、万物齐一的人生态度。

解 析

答案:①对友人诚挚相待,至情由性灵肺腑中流出;②对友人的惜别之情,深至精微;③对友人劝慰、勉励,显得豁达乐观。

8.本词情感一波三折,委曲跌宕。结合本词及所学知识,你对苏轼送别友人有何看法?

临江仙·送钱穆父①

苏 轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。尊前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】①本词写于元祐六年(1091)初春,苏轼时任杭州知州。②改火:古时候钻木取火,四时各异其木,故称改火,后来以改火为一年,“三改火”即过了三年。

这首词,先从时间着笔,回忆前番离别,再就空间落墨,概述仕宦生涯,接下来抒发词人对仕宦失意、久处逆境所持的达观态度,并用对偶连喻的句式,通过对友人纯一道心、保持名节的赞颂,表明了自己淡泊的心境和坚贞的操守。“尊前不用翠眉颦”一句,由哀愁转为旷达、豪迈,说离宴中歌舞相伴的歌伎用不着为离愁别恨而哀怨。这一句,其用意一是不要增加行者与送者临歧的悲感,二是说世间离别本也是常事,则亦不用哀愁。

解 析

二 阅读下面这首宋词,完成9、10题。

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元①

辛弃疾

汉中开汉业,问此地,是耶非?想剑指三秦②,君王得意,一战东归。追亡事③,今不见;但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一编书是帝王师④,小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角⑤,不堪带减腰围。

【注】①这首词是宋孝宗淳熙七年(1180)秋天,作者为原江西转运判官张仲固奉调兴元知府设宴饯行,有感而作。兴元,汉中。②想剑指三秦:指刘邦占领关中事。三秦,即雍、塞、翟三国地。③追亡事:韩信投奔刘邦之初不得重用,趁机逃跑,萧何知道韩信是难得的人才,将韩信追回,并在刘邦面前力荐,韩信遂得刘邦重用。④一编书是帝王师:张良闲步游下邳,有一老者给他一卷书,说读了这卷书可以辅佐君王。⑤车轮四角:车轮生出四角,意为使离人无法即刻离去。

9.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

D

A.词的开篇,追忆了汉初三杰辅佐刘邦建立汉朝基业的史事,既写出了刘邦开创基业的雄豪意气,也表达了自己渴望光复故土,洗去金军袭扰耻辱的一腔报国之志。

B.“一编书”,用张良佐汉的故事,写出张仲固可堪帝王之师;“小试”,有微讽之意,既讽刺宋朝不重用大才,又暗含词人勉励张仲固帅兴元只是牛刀小试,今后必能为国大用。

C.本词语言颇为精练,善于化用前人诗句,如“山川满目泪沾衣,富贵荣华能几时”原是唐代李峤的诗句,但词人却能一扫消极情绪,以之恰到好处地描写了热泪纵横的爱国情景。

D.“君思我……不堪带减腰围”几句,以对方思念自己的方式来表达词人对友人别后相思的满腹离愁,这种抒情方式与“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”的诗句,有异曲同工之妙。

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元

辛弃疾

汉中开汉业,问此地,是耶非?想剑指三秦,君王得意,一战东归。追亡事,今不见;但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一编书是帝王师,小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角,不堪带减腰围。

本题考查分析理解诗歌内容的能力。D项,“以对方思念自己的方式来表达词人对友人别后相思的满腹离愁”错。“君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞”,从对方思念自己着笔,写孤独的友人望雁寄情,寓情于景;“安得车轮四角,不堪带减腰围”,从自己思念友人出发,写离别苦情和别后相思。故选D。

解 析

答案:①上片先追忆刘邦以汉中为据,重用贤才,多谋善战,剑指关中,开创汉朝基业的雄豪意气;接着笔锋一转,以“追亡事,今不见”加以过渡;由对历史的回顾转向眼下的现实,既感慨再也见不到汉初风云际会、君臣相得的盛况,又痛惜眼前山河分裂、神州陆沉的现状。怀古与伤今浑然一体,抒发了词人炽烈的爱国之情。②下片先从张仲固即将帅兴元,词人心中对友人的依依不舍的别恨离愁写起;接着想象离别之后友人望雁寄情的孤独和词人对友人的相思痛苦之情。离别与相思融为一体,抒发了词人与友人之间的深厚感情。

10.本词的结构颇为紧凑,请结合全词作简要分析。

木兰花慢·席上送张仲固帅兴元

辛弃疾

汉中开汉业,问此地,是耶非?想剑指三秦,君王得意,一战东归。追亡事,今不见;但山川满目泪沾衣。落日胡尘未断,西风塞马空肥。

一编书是帝王师,小试去征西。更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗。君思我,回首处,正江涵秋影雁初飞。安得车轮四角,不堪带减腰围。

本题考查分析诗歌结构的能力。读懂全词,抓住上下片所写的内容,分析词句在结构中的作用,理解上下片中词人的思想情感。

解 析

三 阅读下面这首宋词,完成11、12题。

渔家傲【注】

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

【注】此词作于李清照南渡之后。

11.下列关于这首词的赏析,正确的一项是( )

D

A.这首词延续了李清照清新活泼的词风,有一种柔婉之美。

B.“路长日暮”反映了词人早年孤独无依的痛苦经历。

C.词末三句的意思是大鹏鸟正乘风飞向九万里的高空。风突然停住了,我这艘蓬草一样轻的小船该如何吹去三座仙山。

D.这首词写出了词人空有才华,不能为世所用,加之长期漂泊,年老力衰,更感到彷徨无计,唯有通过幻想,向天帝倾诉,才能尽情地抒发胸中的愤懑。

渔家傲【注】

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

【注】此词作于李清照南渡之后。

A项,本词的词风并非“清新活泼”,也没有“柔婉之美”;B项,“早年孤独无依的痛苦经历”错误,此为李清照南渡之后的作品;C项,“风突然停住了”错误。

解 析

答案:想象了天、云、雾、星河等景物,展现了一幅辽阔、壮美的海天相接的图画。

12.词的开篇为读者想象了哪些景物?展现了一幅怎样的图画?

渔家傲【注】

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

【注】此词作于李清照南渡之后。

此词写梦中海天溟蒙的景象及与天帝的问答,隐寓对社会现实的不满与失望,对理想境界的追求和向往。词人把真实的生活感受融入梦境,以浪漫主义的艺术构思,梦游的方式,奇妙的设想,倾诉隐衷,寄托情思。全词打破了上片写景下片抒情或情景交错的惯常格局,以故事性情节为主干,以人神对话为内容,实现了梦幻与生活、历史与现实的有机结合,用典巧妙,景象壮阔,气势磅礴,音调豪迈,充分显示了词人性情中豪放不羁的一面。

解 析

谢 谢 !

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读