2.4 水循环过程及地理意义 强化训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.4 水循环过程及地理意义 强化训练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 11:51:38 | ||

图片预览

文档简介

2.4 水循环过程及地理意义

一、单项选择题(15小题,每题4分,共60分)

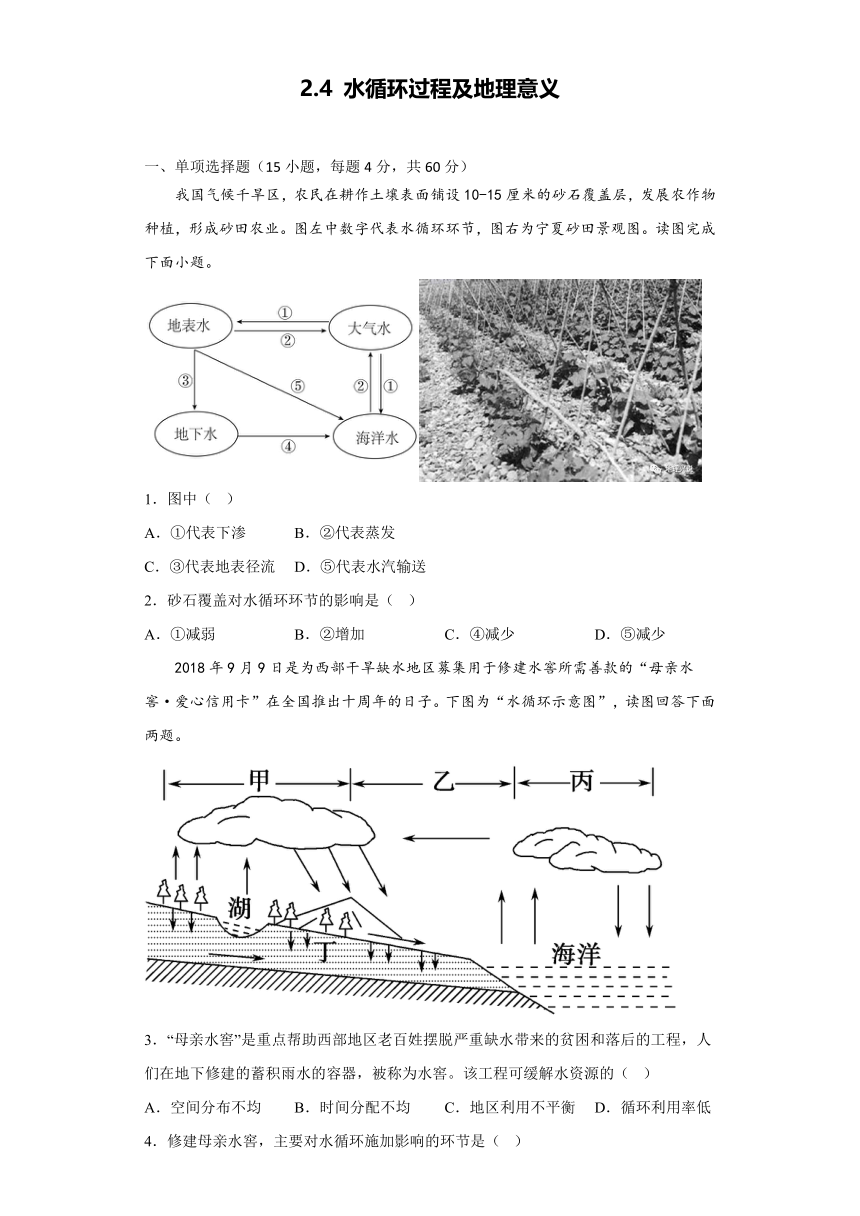

我国气候千旱区,农民在耕作土壤表面铺设10-15厘米的砂石覆盖层,发展农作物种植,形成砂田农业。图左中数字代表水循环环节,图右为宁夏砂田景观图。读图完成下面小题。

1.图中( )

A.①代表下渗 B.②代表蒸发

C.③代表地表径流 D.⑤代表水汽输送

2.砂石覆盖对水循环环节的影响是( )

A.①减弱 B.②增加 C.④减少 D.⑤减少

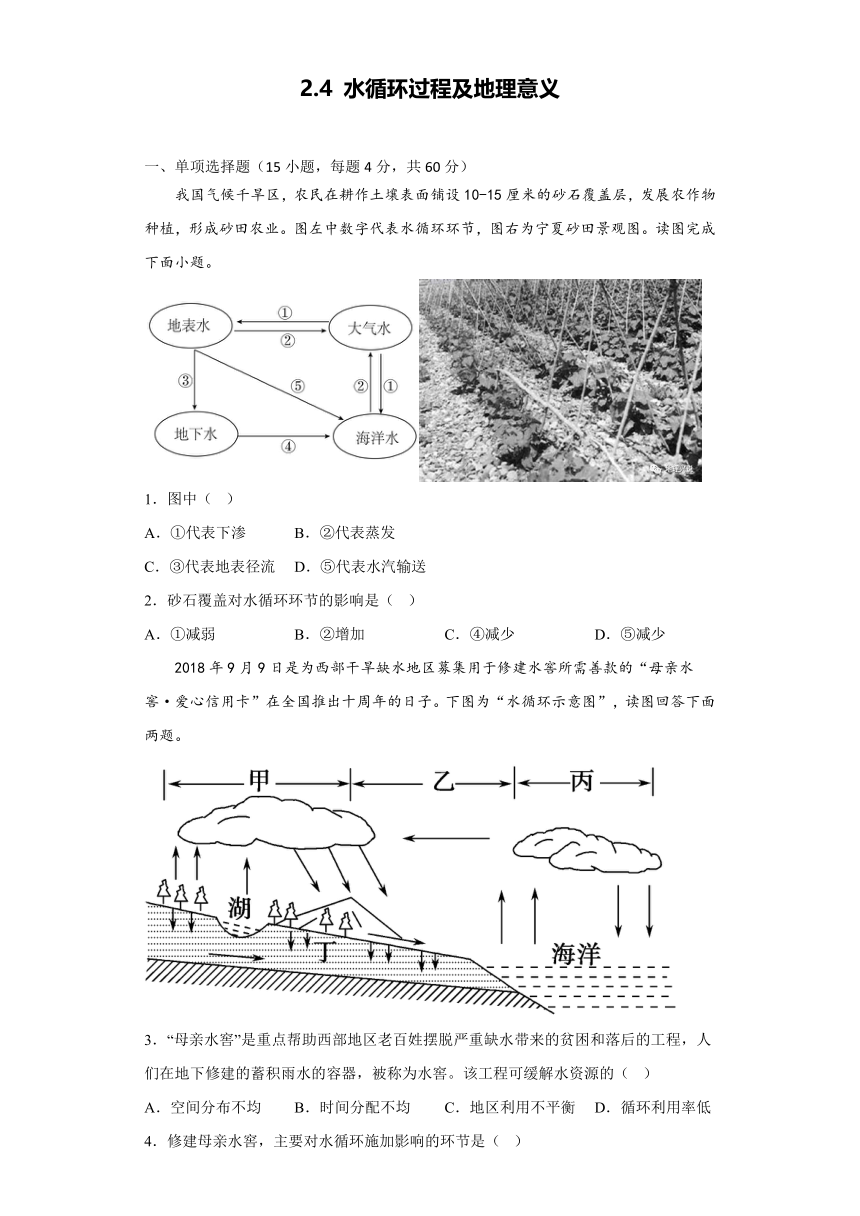

2018年9月9日是为西部干旱缺水地区募集用于修建水窖所需善款的“母亲水窖·爱心信用卡”在全国推出十周年的日子。下图为“水循环示意图”,读图回答下面两题。

3.“母亲水窖”是重点帮助西部地区老百姓摆脱严重缺水带来的贫困和落后的工程,人们在地下修建的蓄积雨水的容器,被称为水窖。该工程可缓解水资源的( )

A.空间分布不均 B.时间分配不均 C.地区利用不平衡 D.循环利用率低

4.修建母亲水窖,主要对水循环施加影响的环节是( )

A.蒸发和降水 B.降水和地表径流

C.地表径流和下渗 D.植物蒸腾和水汽输送

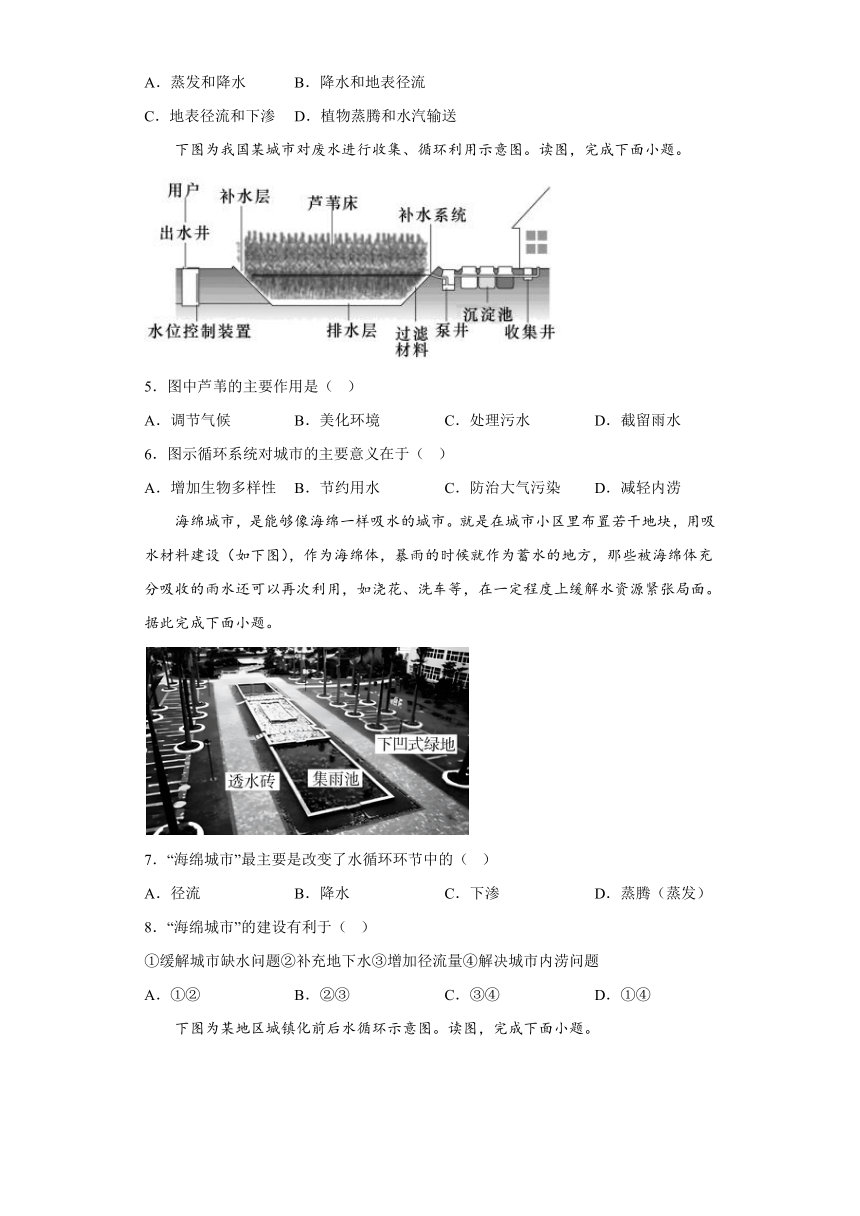

下图为我国某城市对废水进行收集、循环利用示意图。读图,完成下面小题。

5.图中芦苇的主要作用是( )

A.调节气候 B.美化环境 C.处理污水 D.截留雨水

6.图示循环系统对城市的主要意义在于( )

A.增加生物多样性 B.节约用水 C.防治大气污染 D.减轻内涝

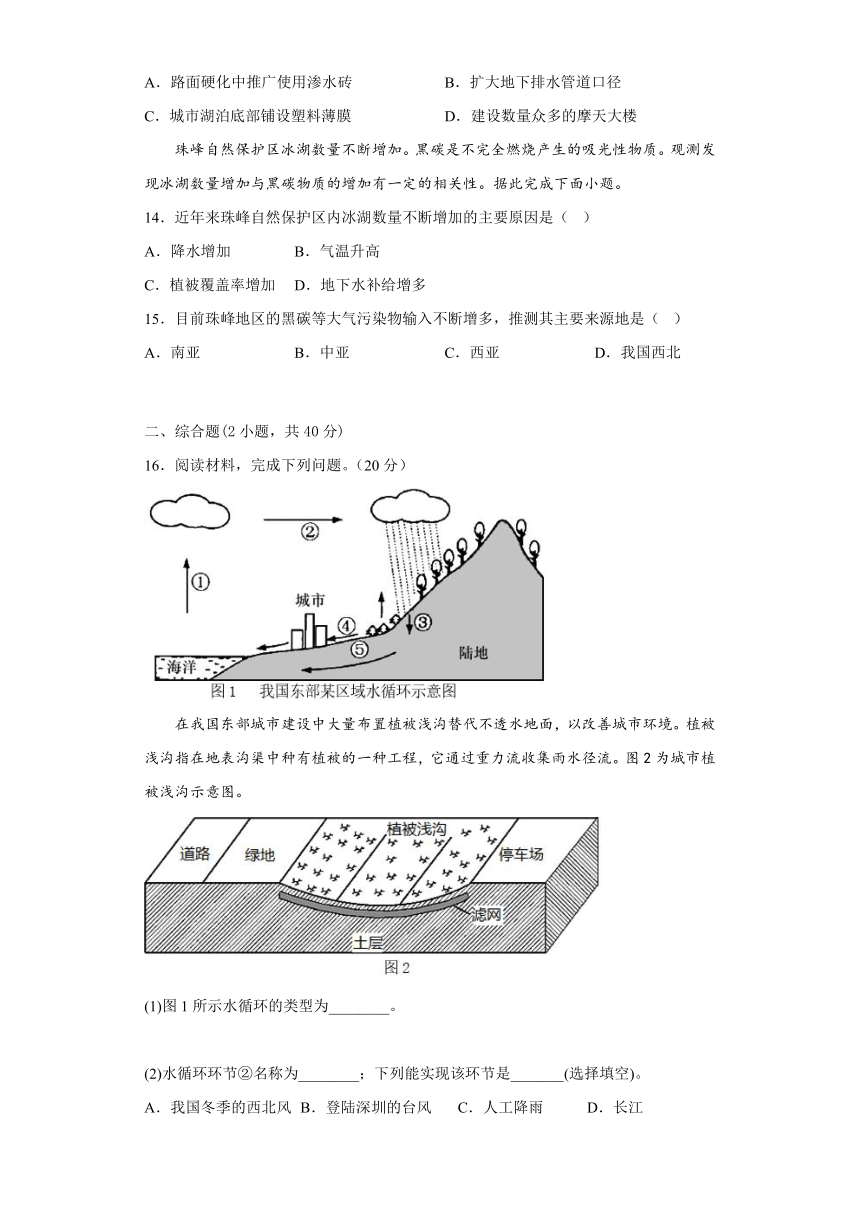

海绵城市,是能够像海绵一样吸水的城市。就是在城市小区里布置若干地块,用吸水材料建设(如下图),作为海绵体,暴雨的时候就作为蓄水的地方,那些被海绵体充分吸收的雨水还可以再次利用,如浇花、洗车等,在一定程度上缓解水资源紧张局面。据此完成下面小题。

7.“海绵城市”最主要是改变了水循环环节中的( )

A.径流 B.降水 C.下渗 D.蒸腾(蒸发)

8.“海绵城市”的建设有利于( )

①缓解城市缺水问题②补充地下水③增加径流量④解决城市内涝问题

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

下图为某地区城镇化前后水循环示意图。读图,完成下面小题。

9.城市建设导致了当地( )

A.地下水水位上升 B.地表径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加 D.汛期洪峰流量加大

10.城镇化前后蒸发量发生变化的主要原因是( )

A.城市雨岛效应加强 B.建筑面积增加

C.城市热岛效应加强 D.城市绿地增多

读“海绵城市”与“快排”模式示意图,完成下面小题。

11.“海绵城市”的建设对水循环环节的影响是( )。

A.水汽输送量减少 B.地表径流量减少

C.下渗量减少 D.蒸发(腾)量增加

12.建设“海绵城市”有利于( )。

①雨水资源化利用 ②减轻城市交通拥堵压力

③减缓城市内涝 ④减少雾霾现象的发生

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

13.下列措施有利于“海绵城市”建设的是( )。

A.路面硬化中推广使用渗水砖 B.扩大地下排水管道口径

C.城市湖泊底部铺设塑料薄膜 D.建设数量众多的摩天大楼

珠峰自然保护区冰湖数量不断增加。黑碳是不完全燃烧产生的吸光性物质。观测发现冰湖数量增加与黑碳物质的增加有一定的相关性。据此完成下面小题。

14.近年来珠峰自然保护区内冰湖数量不断增加的主要原因是( )

A.降水增加 B.气温升高

C.植被覆盖率增加 D.地下水补给增多

15.目前珠峰地区的黑碳等大气污染物输入不断增多,推测其主要来源地是( )

A.南亚 B.中亚 C.西亚 D.我国西北

二、综合题(2小题,共40分)

16.阅读材料,完成下列问题。(20分)

在我国东部城市建设中大量布置植被浅沟替代不透水地面,以改善城市环境。植被浅沟指在地表沟渠中种有植被的一种工程,它通过重力流收集雨水径流。图2为城市植被浅沟示意图。

(1)图1所示水循环的类型为________。

(2)水循环环节②名称为________;下列能实现该环节是_______(选择填空)。

A.我国冬季的西北风 B.登陆深圳的台风 C.人工降雨 D.长江

(3)说出在城市建设中不透水地面对该地水循环环节的影响。

(4)从水循环角度分析大量布置植被浅沟替代不透水地面对改善城市环境所起的积极作用。

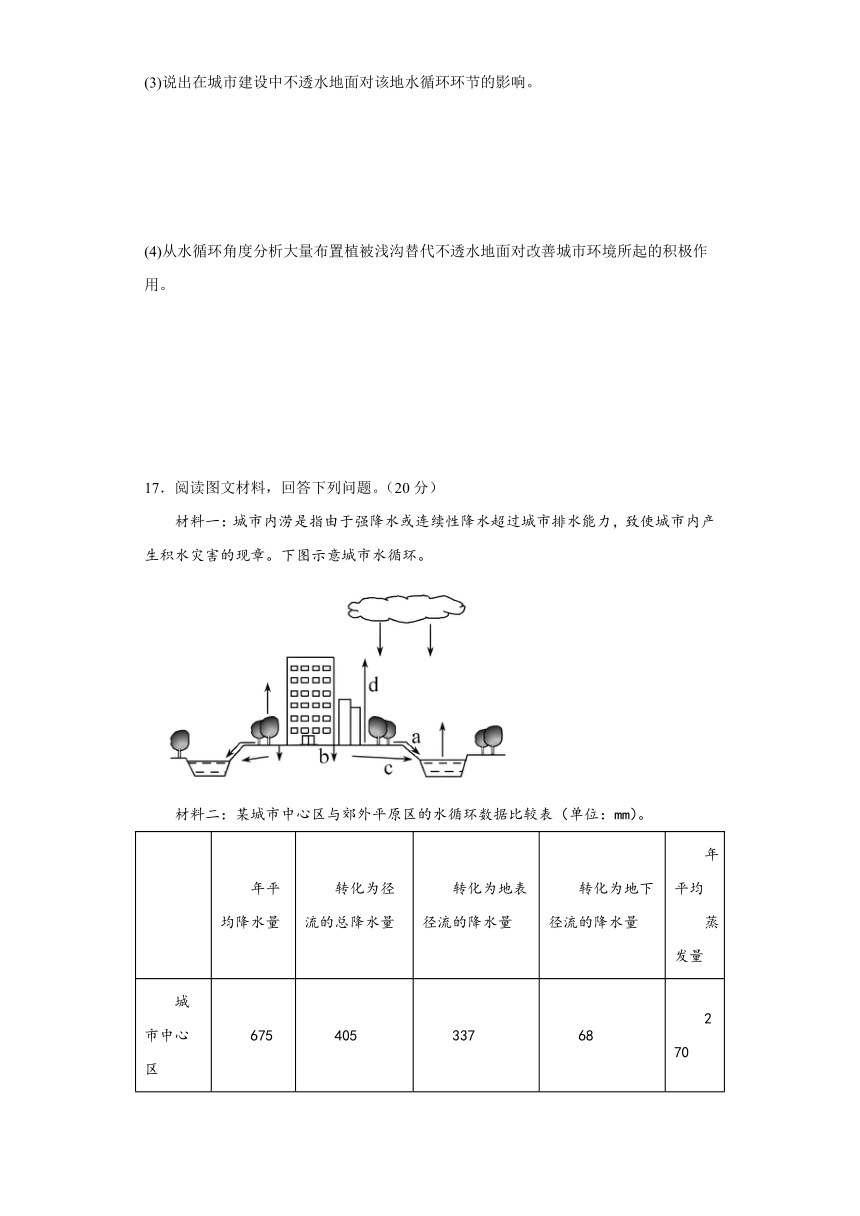

17.阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

材料一:城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现章。下图示意城市水循环。

材料二:某城市中心区与郊外平原区的水循环数据比较表(单位:mm)。

年平均降水量 转化为径流的总降水量 转化为地表径流的降水量 转化为地下径流的降水量 年平均 蒸发量

城市中心区 675 405 337 68 270

郊外平原区 644.5 267 96 171 377.5

(1)指出图中字母所代表的水循环环节。(6分)

(2)根据表中数据变化,判断易发生内涝的地区,并说明原因。(8分)

(3)每到汛期。我国许多城市都发生了不同程度的内涝。为缓解城市内涝,某中学地理活动小组设计了下凹式绿化带方案。从水循环角度说明方案的作用。(6分)

参考答案

1.B 2.D

【解析】1.读图可知,①是由大气水转为地表水,代表降水,A错误。②是由地表水转为大气水,代表蒸发,B正确。③为地表水转为地下水,代表下渗,C错误。④为地下水转为海洋水,代表地下径流,⑤为地表水转为海洋水,代表地表径流,D错误。故选B。

2.读图可知,①是由大气水转为地表水,代表降水,砂石覆盖,对大气降水影响较小,A错误。②是地表水转为大气水,代表环节是蒸发。砂石覆盖能减少蒸发,B错误。④为地下水转为海洋水,代表地下径流,覆盖砂石,有利于雨水的下渗,能够增加地下径流,C错误。⑤为地表水转为海洋水,代表地表径流。覆盖砂石,利于雨水下渗,从而可以减少地表径流,D正确。故选D。

人类活动对水循环的影响:1) 改变地表径流——最主要的影响方式 人类的引河湖水灌溉、修建水库、跨流域调水、填河改路、围湖造田等一系列针对河流、湖泊的活动极大地改变了地表径流的自然分布状态。 2) 影响地下径流 人类对地下水资源的开发利用、局部地区的地下工程建设都不可回避的对地下径流产生影响,如雨季对地下水的人工回灌,抽取地下水灌溉,城市地下铁路的修建破坏地质结构,改变地下水的渗流方向等。 3) 影响局地大气降水,如人工降雨。 4) 影响蒸发,如植树造林,修建水库可以增加局部地区的水汽供应量。

3.B 4.C

【解析】3.“母亲水窖”工程,是通过修建水窖将雨水资源储存起来,主要是为了调节水资源的时间分配不均问题,有利于西部干旱地区人们的生活。B正确。母亲水窖对水资源空间分布不均,地区利用与循环利用率影响较小,ACD项错误。故选B。

4.修建水窖是将雨水资源储存起来,所以对地表径流和下渗两个环节影响较大。C正确,母亲水窖对降水和蒸发与蒸腾影响较小,ABD项错误。故选C。

水循环”是指地球上各种形态的水,在太阳辐射、地球引力等的作用下,通过水的蒸发、水汽输送、凝结降落、下渗和径流等环节,不断发生的周而复始的运动过程(水相不断转变的过程)。例如地面的水分被太阳蒸发成为空气中的水蒸气。而水在地球的状态包括固态、液态和气态。而地球中的水多数存在于大气层、地面、地底、湖泊、河流及海洋中。水会通过一些物理作用,例如:蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等,由一个地方移动到另一个地方。如水由河川流动至海洋。

5.C 6.B

【解析】5.由于芦苇床是对废水进行收集与循环,所以芦苇的主要作用是对废水进行处理,起到处理污水的作用,C正确。截留雨水,调节气候与美化环境不是图中芦苇的主要作用,ABD错误。故选C。

6.根据图中信息,可以判断出图示的循环系统具有排水层与收集井,由此可以判断出该循环系统对于城市的主要意义在于能够将水资源进行重新利用,能够节约用水,B正确。该循环系统不能够防治大气污染,C错误。减轻内涝与增加生物多样性不是该循环系统对于城市的主要意义,AD错误,故选B。

我国许多城市都存在水源污染、水资源短缺的问题,对废水进行收集、循环利用已成为一种必然的发展趋势。借助于雨水实现水源的再利用,也是减少城市洪涝灾害和地下水位下降的重要途径之一,对城市环境建设起到了积极的推动作用。

7.C 8.A

【解析】7.从材料中关于海绵城市的定义可知,海绵城市通过在地面铺设吸水材料从而增加了地表水的下渗,C正确,ABD错误。故选C。

8.依据材料,海绵城市的建设会增加城市水资源,缓解城市用水紧张状况,①正确;增加地表水下渗量,有利于补充地下水,但对于城市径流量没有增加作用,②正确,③错;通过下渗减少地表径流,可缓解城市内涝问题,但不能解决城市内涝,④错。由以上可知①②正确,故选A。

海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。

9.D 10.B

【解析】9.从图示来看,城镇化后,地下水水量减少,故地下水水位下降,故A错误;地面径流量增大,地表径流汇集速度加快,故B错误;从图示来看,蒸发量减小,故C错误;由于地面径流增多,汛期时进入河流的水量增大,洪峰流量加大,故D正确。故答案选D。

10.由图可知,城镇化后,蒸发量减小。城市雨岛效应加强,城区降水较多,蒸发量应增加,故A错误;由于城市建筑面积增加,道路硬化,土壤中水分含量减少,故蒸发量减小,故B正确;城市热岛效应加强,气温升高,蒸发量应增加,故C错误;城市绿地增多,土壤中水分蒸发量会增加,故D错误。故答案选B。

城市化导致城市植被覆盖率降低、地面硬化,造成水循环的蒸发和下渗环节减弱,地表径流环节增大。

11.B 12.C 13.A

【分析】该题组以海绵城市为材料,考查了人类活动对水循环的影响,涉及降水、下渗等知识。

11.据材料信息,“海绵城市”的建设使下渗量增加,地表径流减少,地下径流增加,蒸发量减少,B项正确,CD项错误;“海绵城市”的建立,不会使得水汽输送减少,A项错误。故选B。

12.“海绵城市”把收集的雨水储存并加以利用,①正确。降水过程中下渗量增加与城市交通无关,②错误。降水过程中地表水下渗量增加,留存在地表的水减少,可以缓解城市内涝,③正确。而雾霾天气是一种大气污染状态,雾霾现象的发生与空气质量有关,④错误。故选C。

13.“海绵城市”的建设增加了地表水的下渗量,路面硬化中推广使用渗水砖,可以增加下渗量,A项正确;扩大地下排水管道口径后,水很快被排出区外,不利于海绵城市的建设,B项错误;城市湖泊底部铺设塑料薄膜不利于下渗,C项错误;建设数量众多的摩天大会楼改变城市下垫面,下渗会减少,D项错误。故选A。

海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。

14.B 15.A

【解析】14.近年来,全球气候变暖,冰川融水增多,珠峰自然保护区内冰湖数量不断增加,B正确;全球降水量不会普遍增加,无法判断珠峰自然保护区内的降水是否增加,A错误;材料中也未植被覆盖率和地下水补给的相关信息,C和D错误。故选B。

15.南亚地区距离珠峰地区较近,夏季,南亚地区盛行西南季风,西南季风会将南亚地区的大气污染物带到珠峰地区,A正确。中亚地区、西亚地区和我国西北地区距离珠峰地区都较远,而且有山地、高原阻挡,带来的污染物少,BCD错误。故选A。

近年来,全球气候变暖,冰川融水增多,导致青藏高原地区的冰湖数量增加,面积增大。

16.(1)海陆间循环

(2) 水汽输送 B

(3)地表径流增多;下渗减少;地下径流减少。

(4)相对于不透水地面,植被浅沟利于地表径流的汇集,增加地表水的下渗,从而可以减少城市道路的地表径流,缓解了城市内涝的发生;大量布置的植被浅沟会使河流流量更加稳定,也增大蒸发量,使城市空气更加湿润清新。

【分析】本题以水循环的相关材料为背景,考查水循环的类型、环节、人类活动对水循环的影响等知识,要求考生准确获取与解读地理信息、调动与运用地理知识回答问题。

(1)

由图可知,图中水循环涉及领域包括陆地和海洋,应为海陆间循环。

(2)

图中显示水循环环节②把海洋上空的水汽输送到陆地上空,其名称为水汽输送。能够实现该环节的是登陆深圳的台风,B正确。冬季西北风由陆地吹向海洋,A错误。人工降雨和长江都没有实现水汽输送,CD错误。故选B。

(3)

不透水面首先会影响下渗环节,使下渗减少,从而使地下径流减少;同时会使降水转化为地表径流的量增多。

(4)

由材料可知,在我国东部城市建设中大量布置植被浅沟替代不透水地面,以改善城市环境。植被浅沟指在地表沟渠中种有植被的一种工程,它通过重力流收集雨水径流。相对于不透水地面,植被浅沟利于地表径流的汇集,增加地表水的下渗,从而可以减少城市道路的地表径流,缓解了城市内涝的发生;大量布置的植被浅沟可以提高地下水位,从而调节径流,会使河流流量更加稳定;也增大蒸发量和植物蒸腾量,使城市空气更加湿润清新。

17.(1)a:地表径流;b:下渗;c:地下径流;d:蒸发(植物蒸腾)。

(2)城市中心区。城市中心区降水多;地表硬化,下渗量少,转化为地表径流多,转化为地下径流少,超过了排水能力,易发内涝;城市排水系统设计不合理,容易形成内涝。

(3)下凹式绿化带设计,利于雨水和地表水下渗进行存储。

【分析】本题以城市内涝为材料设置问题,涉及水循环、热岛效应的相关知识,考查学生调用地理知识、地理原理论证和探讨地理问题的能力,地理实践力的素养。

(1)

材料一为城市区域水循环的各个环节,a表示地表径流、b为下渗、c为地下径流、d为蒸发、植物蒸腾。

(2)

图二显示城市中心区年平均降水量高于郊外平原,关键是转化为地表径流的总降水量城市中心区为405,而郊外平原为267。内涝的行成是因为区域内排水速度小于汇水速度。通过这些数据可以判断出市中心区容易发生内涝。市中心区盛行上升气流,加上污染物较多,所以降水多于郊区,由于市中心地面硬化加上植被面积少,导致下渗较少,地表径流较多。一些城市地势低平再加上排水设施设计不合理,排水速度更慢,加剧了城市内涝。

(3)

根据所学知识,下凹式绿化带主要是让地表径流流向地势更低的绿化带内,从而减弱路面的积水,绿化带起到蓄洪的作用。

一、单项选择题(15小题,每题4分,共60分)

我国气候千旱区,农民在耕作土壤表面铺设10-15厘米的砂石覆盖层,发展农作物种植,形成砂田农业。图左中数字代表水循环环节,图右为宁夏砂田景观图。读图完成下面小题。

1.图中( )

A.①代表下渗 B.②代表蒸发

C.③代表地表径流 D.⑤代表水汽输送

2.砂石覆盖对水循环环节的影响是( )

A.①减弱 B.②增加 C.④减少 D.⑤减少

2018年9月9日是为西部干旱缺水地区募集用于修建水窖所需善款的“母亲水窖·爱心信用卡”在全国推出十周年的日子。下图为“水循环示意图”,读图回答下面两题。

3.“母亲水窖”是重点帮助西部地区老百姓摆脱严重缺水带来的贫困和落后的工程,人们在地下修建的蓄积雨水的容器,被称为水窖。该工程可缓解水资源的( )

A.空间分布不均 B.时间分配不均 C.地区利用不平衡 D.循环利用率低

4.修建母亲水窖,主要对水循环施加影响的环节是( )

A.蒸发和降水 B.降水和地表径流

C.地表径流和下渗 D.植物蒸腾和水汽输送

下图为我国某城市对废水进行收集、循环利用示意图。读图,完成下面小题。

5.图中芦苇的主要作用是( )

A.调节气候 B.美化环境 C.处理污水 D.截留雨水

6.图示循环系统对城市的主要意义在于( )

A.增加生物多样性 B.节约用水 C.防治大气污染 D.减轻内涝

海绵城市,是能够像海绵一样吸水的城市。就是在城市小区里布置若干地块,用吸水材料建设(如下图),作为海绵体,暴雨的时候就作为蓄水的地方,那些被海绵体充分吸收的雨水还可以再次利用,如浇花、洗车等,在一定程度上缓解水资源紧张局面。据此完成下面小题。

7.“海绵城市”最主要是改变了水循环环节中的( )

A.径流 B.降水 C.下渗 D.蒸腾(蒸发)

8.“海绵城市”的建设有利于( )

①缓解城市缺水问题②补充地下水③增加径流量④解决城市内涝问题

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

下图为某地区城镇化前后水循环示意图。读图,完成下面小题。

9.城市建设导致了当地( )

A.地下水水位上升 B.地表径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加 D.汛期洪峰流量加大

10.城镇化前后蒸发量发生变化的主要原因是( )

A.城市雨岛效应加强 B.建筑面积增加

C.城市热岛效应加强 D.城市绿地增多

读“海绵城市”与“快排”模式示意图,完成下面小题。

11.“海绵城市”的建设对水循环环节的影响是( )。

A.水汽输送量减少 B.地表径流量减少

C.下渗量减少 D.蒸发(腾)量增加

12.建设“海绵城市”有利于( )。

①雨水资源化利用 ②减轻城市交通拥堵压力

③减缓城市内涝 ④减少雾霾现象的发生

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

13.下列措施有利于“海绵城市”建设的是( )。

A.路面硬化中推广使用渗水砖 B.扩大地下排水管道口径

C.城市湖泊底部铺设塑料薄膜 D.建设数量众多的摩天大楼

珠峰自然保护区冰湖数量不断增加。黑碳是不完全燃烧产生的吸光性物质。观测发现冰湖数量增加与黑碳物质的增加有一定的相关性。据此完成下面小题。

14.近年来珠峰自然保护区内冰湖数量不断增加的主要原因是( )

A.降水增加 B.气温升高

C.植被覆盖率增加 D.地下水补给增多

15.目前珠峰地区的黑碳等大气污染物输入不断增多,推测其主要来源地是( )

A.南亚 B.中亚 C.西亚 D.我国西北

二、综合题(2小题,共40分)

16.阅读材料,完成下列问题。(20分)

在我国东部城市建设中大量布置植被浅沟替代不透水地面,以改善城市环境。植被浅沟指在地表沟渠中种有植被的一种工程,它通过重力流收集雨水径流。图2为城市植被浅沟示意图。

(1)图1所示水循环的类型为________。

(2)水循环环节②名称为________;下列能实现该环节是_______(选择填空)。

A.我国冬季的西北风 B.登陆深圳的台风 C.人工降雨 D.长江

(3)说出在城市建设中不透水地面对该地水循环环节的影响。

(4)从水循环角度分析大量布置植被浅沟替代不透水地面对改善城市环境所起的积极作用。

17.阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

材料一:城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现章。下图示意城市水循环。

材料二:某城市中心区与郊外平原区的水循环数据比较表(单位:mm)。

年平均降水量 转化为径流的总降水量 转化为地表径流的降水量 转化为地下径流的降水量 年平均 蒸发量

城市中心区 675 405 337 68 270

郊外平原区 644.5 267 96 171 377.5

(1)指出图中字母所代表的水循环环节。(6分)

(2)根据表中数据变化,判断易发生内涝的地区,并说明原因。(8分)

(3)每到汛期。我国许多城市都发生了不同程度的内涝。为缓解城市内涝,某中学地理活动小组设计了下凹式绿化带方案。从水循环角度说明方案的作用。(6分)

参考答案

1.B 2.D

【解析】1.读图可知,①是由大气水转为地表水,代表降水,A错误。②是由地表水转为大气水,代表蒸发,B正确。③为地表水转为地下水,代表下渗,C错误。④为地下水转为海洋水,代表地下径流,⑤为地表水转为海洋水,代表地表径流,D错误。故选B。

2.读图可知,①是由大气水转为地表水,代表降水,砂石覆盖,对大气降水影响较小,A错误。②是地表水转为大气水,代表环节是蒸发。砂石覆盖能减少蒸发,B错误。④为地下水转为海洋水,代表地下径流,覆盖砂石,有利于雨水的下渗,能够增加地下径流,C错误。⑤为地表水转为海洋水,代表地表径流。覆盖砂石,利于雨水下渗,从而可以减少地表径流,D正确。故选D。

人类活动对水循环的影响:1) 改变地表径流——最主要的影响方式 人类的引河湖水灌溉、修建水库、跨流域调水、填河改路、围湖造田等一系列针对河流、湖泊的活动极大地改变了地表径流的自然分布状态。 2) 影响地下径流 人类对地下水资源的开发利用、局部地区的地下工程建设都不可回避的对地下径流产生影响,如雨季对地下水的人工回灌,抽取地下水灌溉,城市地下铁路的修建破坏地质结构,改变地下水的渗流方向等。 3) 影响局地大气降水,如人工降雨。 4) 影响蒸发,如植树造林,修建水库可以增加局部地区的水汽供应量。

3.B 4.C

【解析】3.“母亲水窖”工程,是通过修建水窖将雨水资源储存起来,主要是为了调节水资源的时间分配不均问题,有利于西部干旱地区人们的生活。B正确。母亲水窖对水资源空间分布不均,地区利用与循环利用率影响较小,ACD项错误。故选B。

4.修建水窖是将雨水资源储存起来,所以对地表径流和下渗两个环节影响较大。C正确,母亲水窖对降水和蒸发与蒸腾影响较小,ABD项错误。故选C。

水循环”是指地球上各种形态的水,在太阳辐射、地球引力等的作用下,通过水的蒸发、水汽输送、凝结降落、下渗和径流等环节,不断发生的周而复始的运动过程(水相不断转变的过程)。例如地面的水分被太阳蒸发成为空气中的水蒸气。而水在地球的状态包括固态、液态和气态。而地球中的水多数存在于大气层、地面、地底、湖泊、河流及海洋中。水会通过一些物理作用,例如:蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等,由一个地方移动到另一个地方。如水由河川流动至海洋。

5.C 6.B

【解析】5.由于芦苇床是对废水进行收集与循环,所以芦苇的主要作用是对废水进行处理,起到处理污水的作用,C正确。截留雨水,调节气候与美化环境不是图中芦苇的主要作用,ABD错误。故选C。

6.根据图中信息,可以判断出图示的循环系统具有排水层与收集井,由此可以判断出该循环系统对于城市的主要意义在于能够将水资源进行重新利用,能够节约用水,B正确。该循环系统不能够防治大气污染,C错误。减轻内涝与增加生物多样性不是该循环系统对于城市的主要意义,AD错误,故选B。

我国许多城市都存在水源污染、水资源短缺的问题,对废水进行收集、循环利用已成为一种必然的发展趋势。借助于雨水实现水源的再利用,也是减少城市洪涝灾害和地下水位下降的重要途径之一,对城市环境建设起到了积极的推动作用。

7.C 8.A

【解析】7.从材料中关于海绵城市的定义可知,海绵城市通过在地面铺设吸水材料从而增加了地表水的下渗,C正确,ABD错误。故选C。

8.依据材料,海绵城市的建设会增加城市水资源,缓解城市用水紧张状况,①正确;增加地表水下渗量,有利于补充地下水,但对于城市径流量没有增加作用,②正确,③错;通过下渗减少地表径流,可缓解城市内涝问题,但不能解决城市内涝,④错。由以上可知①②正确,故选A。

海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。

9.D 10.B

【解析】9.从图示来看,城镇化后,地下水水量减少,故地下水水位下降,故A错误;地面径流量增大,地表径流汇集速度加快,故B错误;从图示来看,蒸发量减小,故C错误;由于地面径流增多,汛期时进入河流的水量增大,洪峰流量加大,故D正确。故答案选D。

10.由图可知,城镇化后,蒸发量减小。城市雨岛效应加强,城区降水较多,蒸发量应增加,故A错误;由于城市建筑面积增加,道路硬化,土壤中水分含量减少,故蒸发量减小,故B正确;城市热岛效应加强,气温升高,蒸发量应增加,故C错误;城市绿地增多,土壤中水分蒸发量会增加,故D错误。故答案选B。

城市化导致城市植被覆盖率降低、地面硬化,造成水循环的蒸发和下渗环节减弱,地表径流环节增大。

11.B 12.C 13.A

【分析】该题组以海绵城市为材料,考查了人类活动对水循环的影响,涉及降水、下渗等知识。

11.据材料信息,“海绵城市”的建设使下渗量增加,地表径流减少,地下径流增加,蒸发量减少,B项正确,CD项错误;“海绵城市”的建立,不会使得水汽输送减少,A项错误。故选B。

12.“海绵城市”把收集的雨水储存并加以利用,①正确。降水过程中下渗量增加与城市交通无关,②错误。降水过程中地表水下渗量增加,留存在地表的水减少,可以缓解城市内涝,③正确。而雾霾天气是一种大气污染状态,雾霾现象的发生与空气质量有关,④错误。故选C。

13.“海绵城市”的建设增加了地表水的下渗量,路面硬化中推广使用渗水砖,可以增加下渗量,A项正确;扩大地下排水管道口径后,水很快被排出区外,不利于海绵城市的建设,B项错误;城市湖泊底部铺设塑料薄膜不利于下渗,C项错误;建设数量众多的摩天大会楼改变城市下垫面,下渗会减少,D项错误。故选A。

海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。

14.B 15.A

【解析】14.近年来,全球气候变暖,冰川融水增多,珠峰自然保护区内冰湖数量不断增加,B正确;全球降水量不会普遍增加,无法判断珠峰自然保护区内的降水是否增加,A错误;材料中也未植被覆盖率和地下水补给的相关信息,C和D错误。故选B。

15.南亚地区距离珠峰地区较近,夏季,南亚地区盛行西南季风,西南季风会将南亚地区的大气污染物带到珠峰地区,A正确。中亚地区、西亚地区和我国西北地区距离珠峰地区都较远,而且有山地、高原阻挡,带来的污染物少,BCD错误。故选A。

近年来,全球气候变暖,冰川融水增多,导致青藏高原地区的冰湖数量增加,面积增大。

16.(1)海陆间循环

(2) 水汽输送 B

(3)地表径流增多;下渗减少;地下径流减少。

(4)相对于不透水地面,植被浅沟利于地表径流的汇集,增加地表水的下渗,从而可以减少城市道路的地表径流,缓解了城市内涝的发生;大量布置的植被浅沟会使河流流量更加稳定,也增大蒸发量,使城市空气更加湿润清新。

【分析】本题以水循环的相关材料为背景,考查水循环的类型、环节、人类活动对水循环的影响等知识,要求考生准确获取与解读地理信息、调动与运用地理知识回答问题。

(1)

由图可知,图中水循环涉及领域包括陆地和海洋,应为海陆间循环。

(2)

图中显示水循环环节②把海洋上空的水汽输送到陆地上空,其名称为水汽输送。能够实现该环节的是登陆深圳的台风,B正确。冬季西北风由陆地吹向海洋,A错误。人工降雨和长江都没有实现水汽输送,CD错误。故选B。

(3)

不透水面首先会影响下渗环节,使下渗减少,从而使地下径流减少;同时会使降水转化为地表径流的量增多。

(4)

由材料可知,在我国东部城市建设中大量布置植被浅沟替代不透水地面,以改善城市环境。植被浅沟指在地表沟渠中种有植被的一种工程,它通过重力流收集雨水径流。相对于不透水地面,植被浅沟利于地表径流的汇集,增加地表水的下渗,从而可以减少城市道路的地表径流,缓解了城市内涝的发生;大量布置的植被浅沟可以提高地下水位,从而调节径流,会使河流流量更加稳定;也增大蒸发量和植物蒸腾量,使城市空气更加湿润清新。

17.(1)a:地表径流;b:下渗;c:地下径流;d:蒸发(植物蒸腾)。

(2)城市中心区。城市中心区降水多;地表硬化,下渗量少,转化为地表径流多,转化为地下径流少,超过了排水能力,易发内涝;城市排水系统设计不合理,容易形成内涝。

(3)下凹式绿化带设计,利于雨水和地表水下渗进行存储。

【分析】本题以城市内涝为材料设置问题,涉及水循环、热岛效应的相关知识,考查学生调用地理知识、地理原理论证和探讨地理问题的能力,地理实践力的素养。

(1)

材料一为城市区域水循环的各个环节,a表示地表径流、b为下渗、c为地下径流、d为蒸发、植物蒸腾。

(2)

图二显示城市中心区年平均降水量高于郊外平原,关键是转化为地表径流的总降水量城市中心区为405,而郊外平原为267。内涝的行成是因为区域内排水速度小于汇水速度。通过这些数据可以判断出市中心区容易发生内涝。市中心区盛行上升气流,加上污染物较多,所以降水多于郊区,由于市中心地面硬化加上植被面积少,导致下渗较少,地表径流较多。一些城市地势低平再加上排水设施设计不合理,排水速度更慢,加剧了城市内涝。

(3)

根据所学知识,下凹式绿化带主要是让地表径流流向地势更低的绿化带内,从而减弱路面的积水,绿化带起到蓄洪的作用。