2.6 土壤的主要形成因素 强化训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.6 土壤的主要形成因素 强化训练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 11:53:05 | ||

图片预览

文档简介

2.6 土壤的主要形成因素

一、单项选择题(15小题,每题4分,共60分)

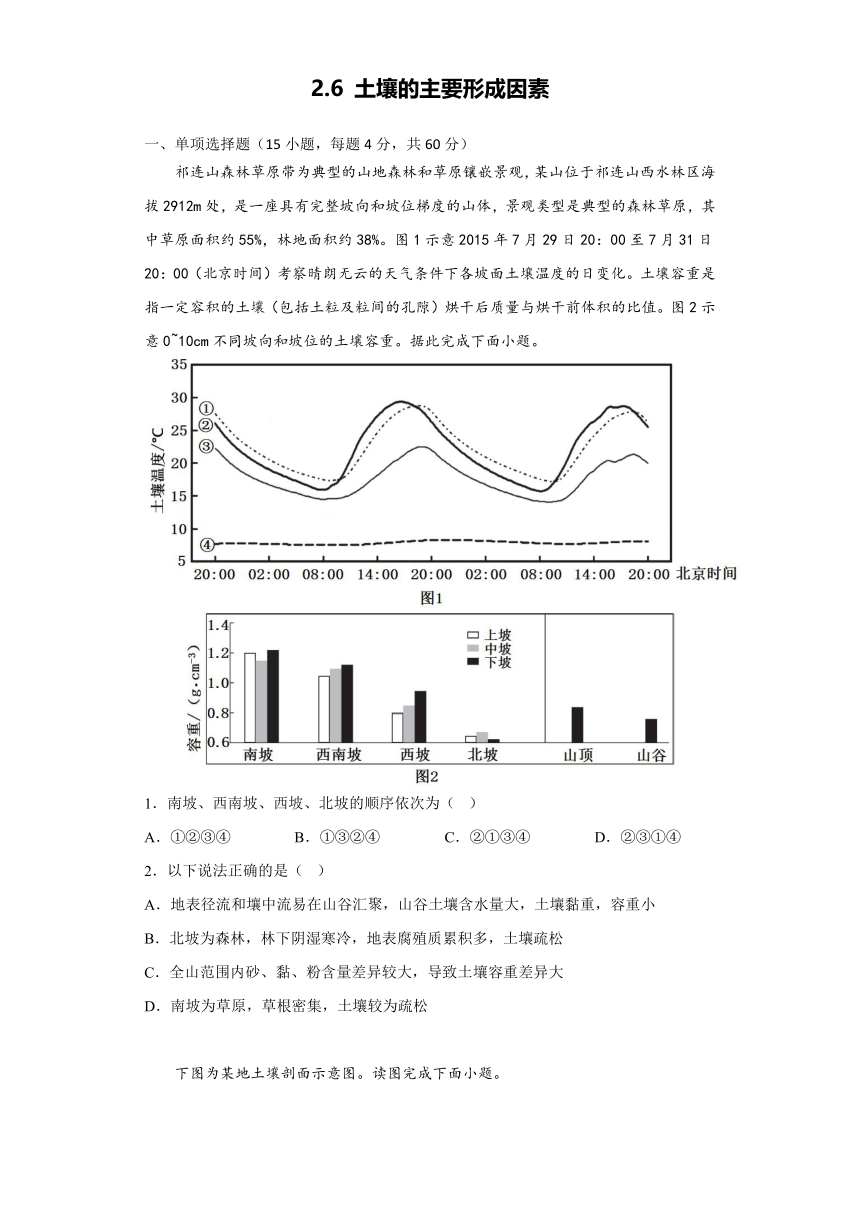

祁连山森林草原带为典型的山地森林和草原镶嵌景观,某山位于祁连山西水林区海拔2912m处,是一座具有完整坡向和坡位梯度的山体,景观类型是典型的森林草原,其中草原面积约55%,林地面积约38%。图1示意2015年7月29日20:00至7月31日20:00(北京时间)考察晴朗无云的天气条件下各坡面土壤温度的日变化。土壤容重是指一定容积的土壤(包括土粒及粒间的孔隙)烘干后质量与烘干前体积的比值。图2示意0~10cm不同坡向和坡位的土壤容重。据此完成下面小题。

1.南坡、西南坡、西坡、北坡的顺序依次为( )

A.①②③④ B.①③②④ C.②①③④ D.②③①④

2.以下说法正确的是( )

A.地表径流和壤中流易在山谷汇聚,山谷土壤含水量大,土壤黏重,容重小

B.北坡为森林,林下阴湿寒冷,地表腐殖质累积多,土壤疏松

C.全山范围内砂、黏、粉含量差异较大,导致土壤容重差异大

D.南坡为草原,草根密集,土壤较为疏松

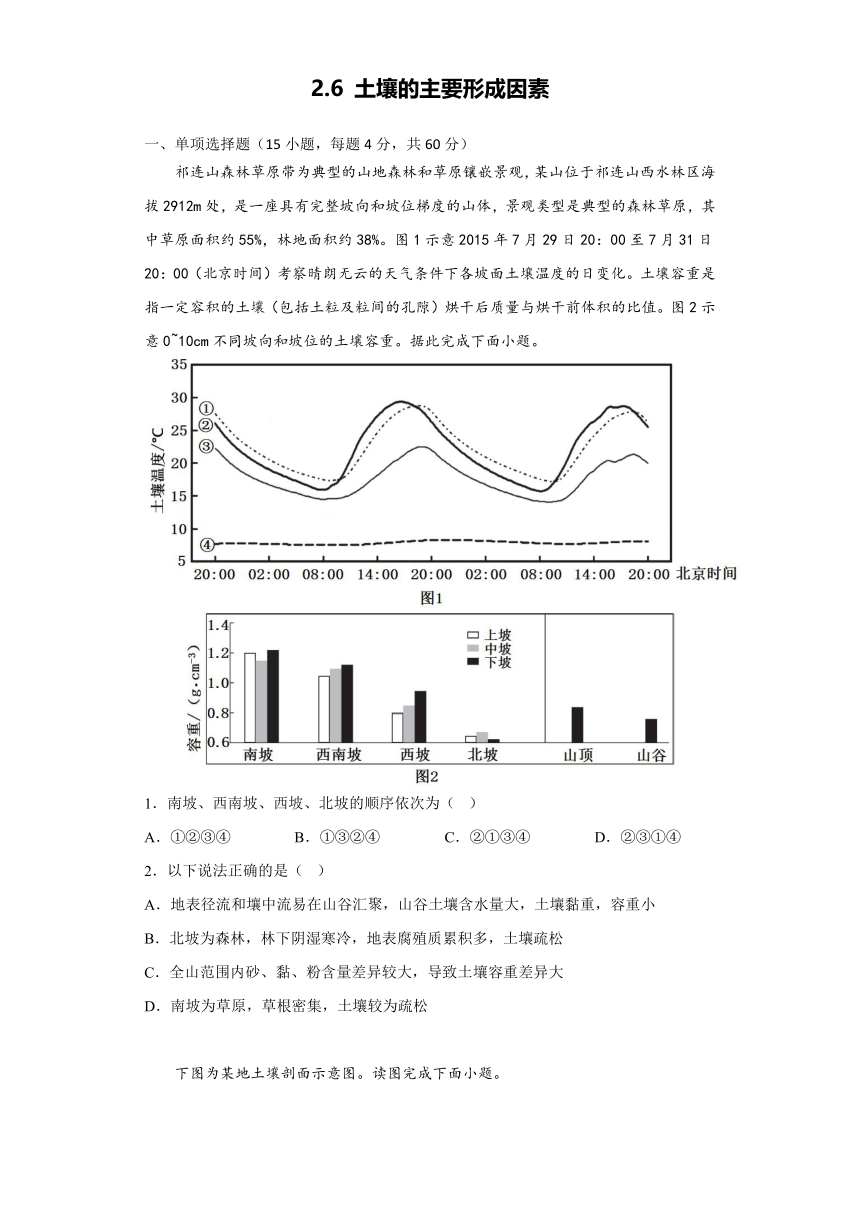

下图为某地土壤剖面示意图。读图完成下面小题。

3.该土壤剖面垂直土层序号与名称的对应组合,正确是( )

A.①一成土母质层 B.②-淋溶层 C.③一腐殖质层 D.④一淀积层

4.土壤是多种因素综合作用下的产物,其中,可以为土壤形成提供最基本的矿物质和无机养分的是( )

A.成土母质 B.地形 C.生物 D.气候

土壤的形成受到多种因素的影响。2020年10月3日,皖南某校高一地理兴趣小组利用国庆假期,到郊区进行土壤野外考察。同学们采集了土层标本,回校后完成了土样的土壤组成及酸碱性测定实验,发现这种土壤的有机质含量非常低。据此完成下面小题。

5.根据所学知识,推测此次同学们带回的土壤样本应属于( )

A.黑土 B.水稻土

C.红壤 D.紫色土

6.这种土壤肥力低、土质黏重、呈酸性,不利于农作物高产。为了实现当地农村经济的良性发展,在报告中同学们可以建议当地农民采取的有效措施有( )

①推广秸秆还田 ②大量施用化肥 ③增施熟石灰 ④土壤中掺沙子

A.①②④ B.①③④

C.②③④ D.①②④

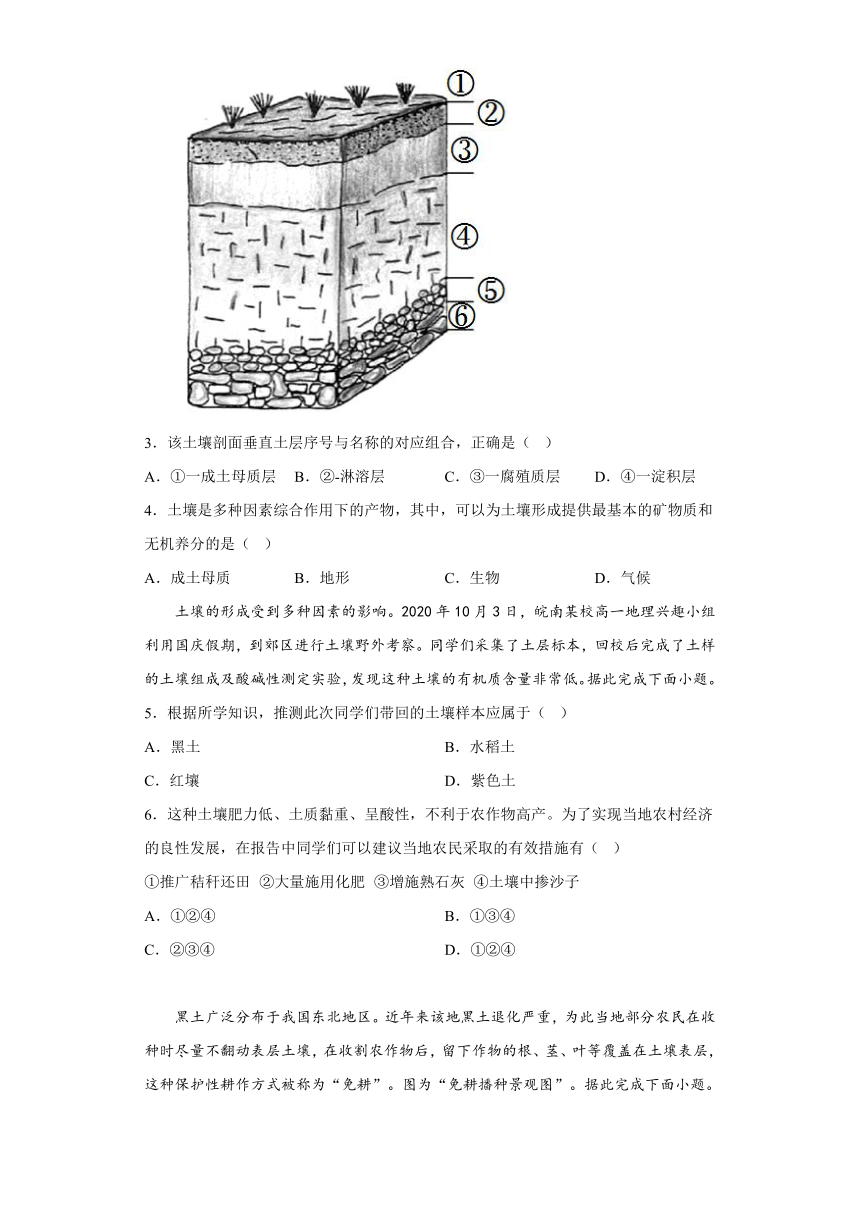

黑土广泛分布于我国东北地区。近年来该地黑土退化严重,为此当地部分农民在收种时尽量不翻动表层土壤,在收割农作物后,留下作物的根、茎、叶等覆盖在土壤表层,这种保护性耕作方式被称为“免耕”。图为“免耕播种景观图”。据此完成下面小题。

7.在我国东部季风区,东北黑土广布,主要因( )

A.地形平坦,侵蚀速度较慢 B.年均温低,有机质积累多

C.降水较少,矿物质流失少 D.森林广布,枯枝落叶量大

8.“免耕”主要是为了增加土壤中的( )

A.有机质 B.水分 C.矿物质 D.空气

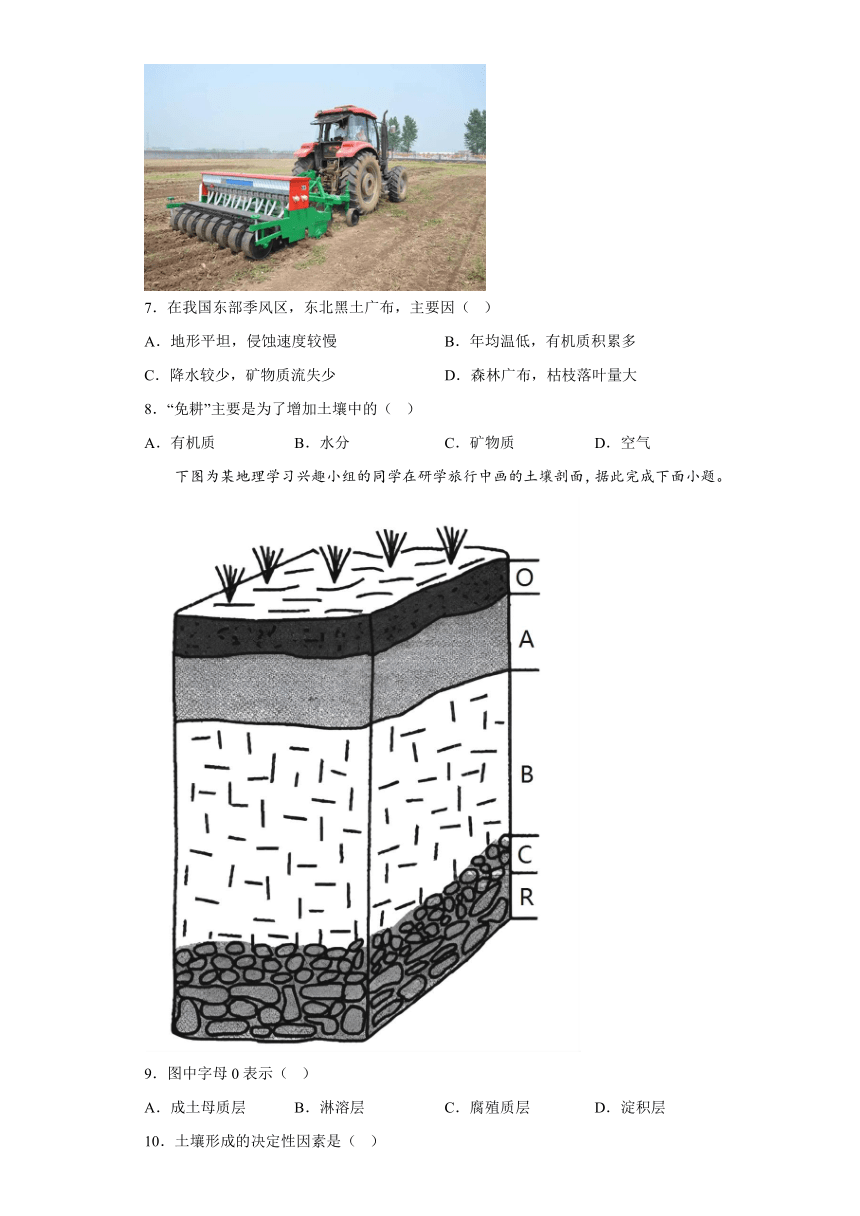

下图为某地理学习兴趣小组的同学在研学旅行中画的土壤剖面,据此完成下面小题。

9.图中字母0表示( )

A.成土母质层 B.淋溶层 C.腐殖质层 D.淀积层

10.土壤形成的决定性因素是( )

A.气候 B.时间 C.地形 D.生物

11.若剖面表层土壤为红壤,反映出研学区的气候特点是( )

A.寒冷干燥 B.寒冷潮湿 C.温暖湿润 D.炎热干燥

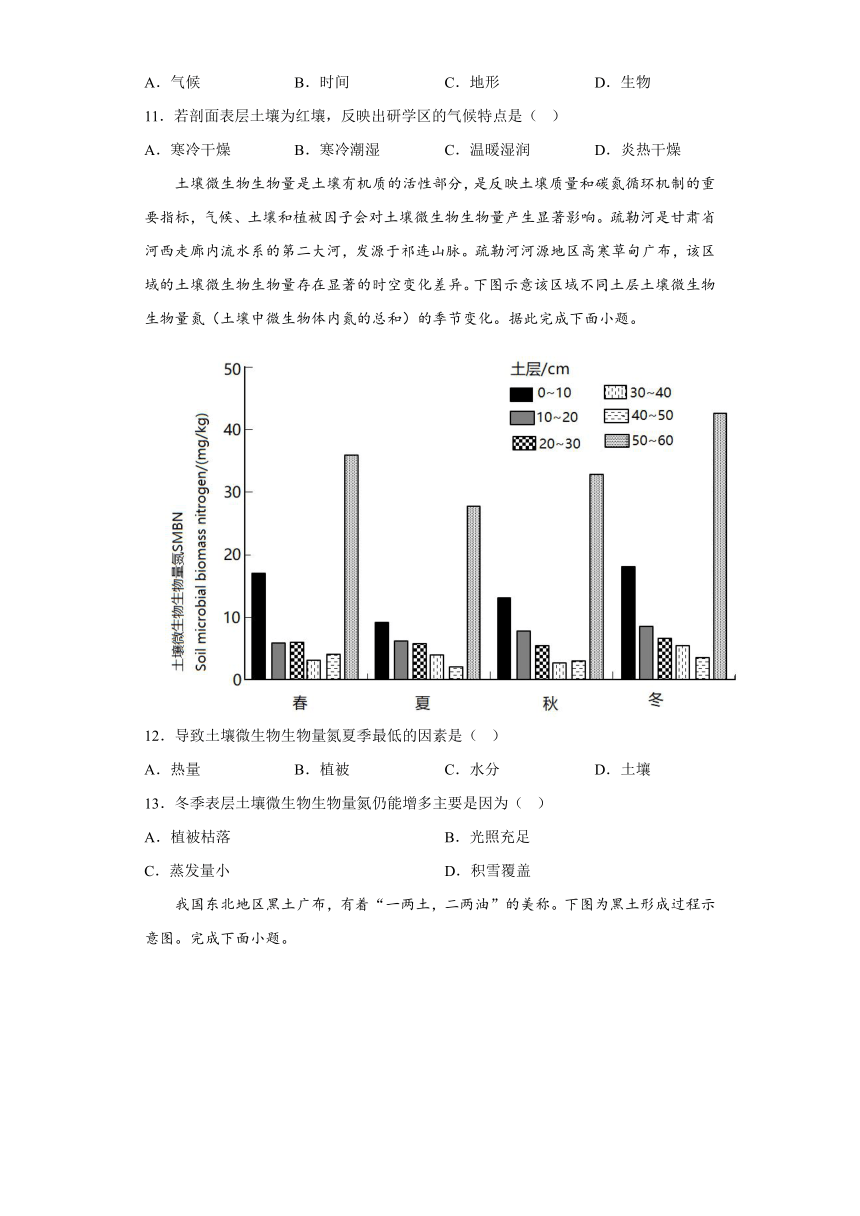

土壤微生物生物量是土壤有机质的活性部分,是反映土壤质量和碳氮循环机制的重要指标,气候、土壤和植被因子会对土壤微生物生物量产生显著影响。疏勒河是甘肃省河西走廊内流水系的第二大河,发源于祁连山脉。疏勒河河源地区高寒草甸广布,该区域的土壤微生物生物量存在显著的时空变化差异。下图示意该区域不同土层土壤微生物生物量氮(土壤中微生物体内氮的总和)的季节变化。据此完成下面小题。

12.导致土壤微生物生物量氮夏季最低的因素是( )

A.热量 B.植被 C.水分 D.土壤

13.冬季表层土壤微生物生物量氮仍能增多主要是因为( )

A.植被枯落 B.光照充足

C.蒸发量小 D.积雪覆盖

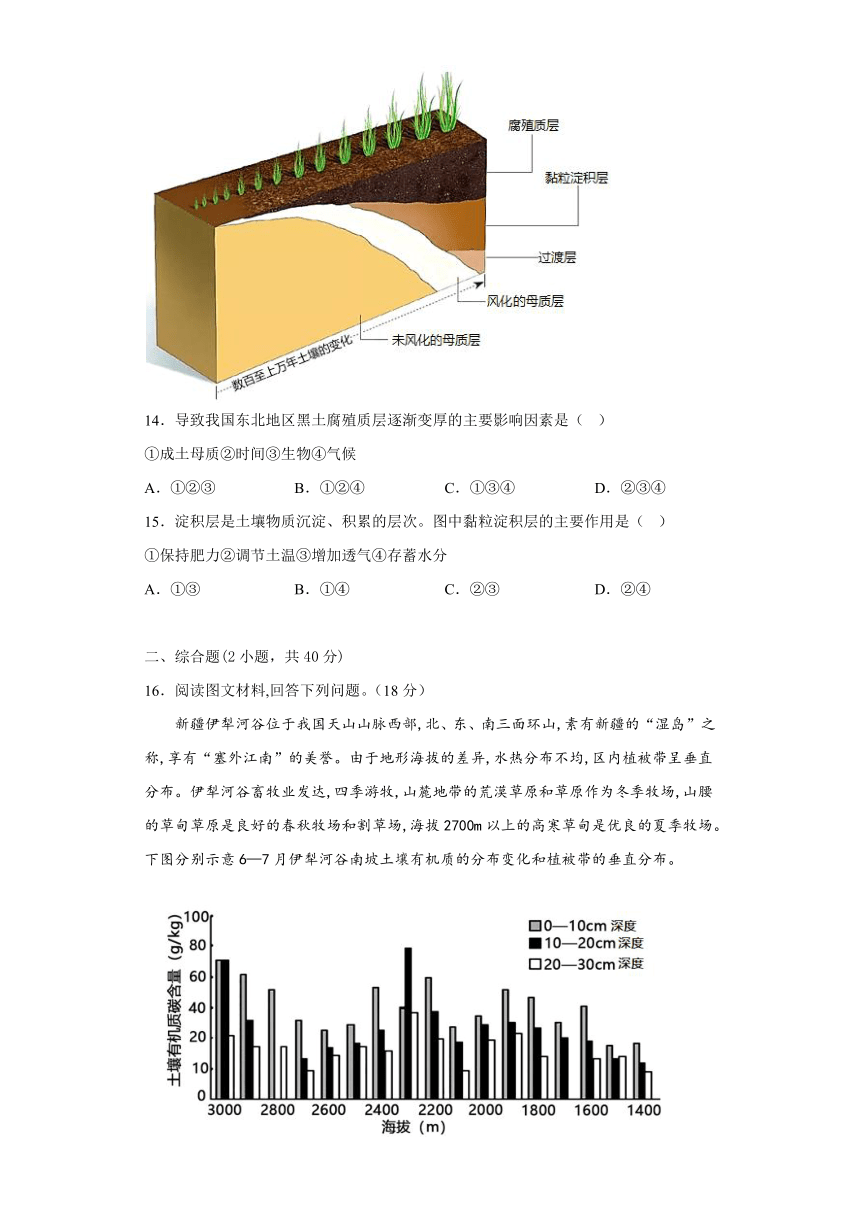

我国东北地区黑土广布,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。完成下面小题。

14.导致我国东北地区黑土腐殖质层逐渐变厚的主要影响因素是( )

①成土母质②时间③生物④气候

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次。图中黏粒淀积层的主要作用是( )

①保持肥力②调节土温③增加透气④存蓄水分

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

二、综合题(2小题,共40分)

16.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

新疆伊犁河谷位于我国天山山脉西部,北、东、南三面环山,素有新疆的“湿岛”之称,享有“塞外江南”的美誉。由于地形海拔的差异,水热分布不均,区内植被带呈垂直分布。伊犁河谷畜牧业发达,四季游牧,山麓地带的荒漠草原和草原作为冬季牧场,山腰的草甸草原是良好的春秋牧场和割草场,海拔2700m以上的高寒草甸是优良的夏季牧场。下图分别示意6—7月伊犁河谷南坡土壤有机质的分布变化和植被带的垂直分布。

(1)说出土壤有机质的来源。(6分)

(2)分析低海拔地区土壤有机质含量低的原因。(6分)

(3)试为低海拔地区增加土壤有机质含量提出可行性措施。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(22分)

我国东北平原是黑土的集中分布区,黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层,黑土是肥力最高的土壤类型。近年来,东北地区的黑土层变薄,土壤肥力下降。研究表明,黑土退化与翻耕有直接关系,因此科学家提出了“保护性耕作”措施。保护性耕作是采取少耕或免耕方法,减少翻动表层土壤,用农作物秸秆及残茬覆盖土壤表层的一种耕作技术。下图为农作物秸秆及残茬覆盖率与黑土侵蚀率关联示意图。

(1)分析黑土主要分布在我国东北地区的主要原因。(6分)

(2)说明在黑土区实施保护性耕作的必要性。(6分)

(3)与传统耕作相比,简述保护性耕作的优点。(6分)

(4)为恢复黑土肥力,提出除保护性耕作之外的有效措施。(4分)

参考答案

1.C 2.B

【解析】1.7月晴朗无云的天气条件下,北坡温度整日较低,南坡、西南坡、西坡因为太阳照射方位差异,导致土壤5cm深处最高温度出现的时间依次向后推迟,温度变化幅度降低。故正确顺序为②①③④。故C正确,ABD错误。故选C。

2.山坡上地表径流和壤中流在山谷汇聚,使得山谷获得额外的水分,土壤含水量大,生物量大,土质疏松,土壤容重小,A错误。祁连山北坡水分含量好,生物量大,土质疏松,土壤容重小,B正确。祁连山主要分布砂质土壤,该地区土壤质地差异较小,C错误。南坡土壤容重大,说明土壤疏松程度低,D错误。故选B。

壤土主要分布在东北、西南、东南;砂质土主要分布在北方半千旱干旱的高原和山地以及青藏高原区;黏质土主要分布在半湿润和湿润的平原、盆地以及低缓的丘陵地区。

3.D 4.A

【解析】3.根据所学知识,有机层是土壤表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主,主要分布在表层,对应图中的①,A错误;腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色,分布在有机质层以下,对应图中的②,B错误;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低,色泽较淡,分布在腐殖质层之下,对应图中的③,C错误;淀积层常与淋溶层相伴存在,是土壤物质沉淀、积累的层次,分布在淋溶层之下,对应图示的④,D正确,故选D。

4.成土母质是岩石的风化产物,是土壤发育的物质基础,决定土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地,A正确;地形要通过对物质、能量的再分配间接的作用于土壤,B错误;生物是土壤有机质的来源,C错误;气候直接影响土壤的水分、热量;间接影响土壤的物理、化学性质和强度,D错误,该题选A。

森林土壤剖面中,自地表向下依次为有机层(以分解和半分解的有机质为主)、腐殖质层(腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色)、淋溶层(由于溶解于水的矿物质随水的下渗运移,本层矿物质淋失,颜色较浅)、淀积层(上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色)、母质层(疏松的风化碎屑物质)、母岩层(坚硬的岩石)。

5.C 6.B

【解析】5.从材料可知该地区位于皖南,即安徽省南部,该地位于秦岭—淮河以南的南方地区,该地主要为丘陵山地地形,由于降水多,淋洗作用强,该地区的土壤以红壤为主,C选项正确。我国黑土主要分布在东北地区,排除A选项。水稻土主要分布在长江中下游平原地区,皖南多为丘陵山地,B选项排除。我国四川盆地分布有紫色土壤,D选项排除。故选C。

6.秸秆还田可恢复土壤肥力,①正确。大量使用化肥容易使土地板结化,不利于该地区可持续发展,②错误。从材料可知该地区土壤呈酸性,熟石灰呈碱性,增施熟石灰,可平衡土壤中的酸碱度,利于农作物生长,③正确。从材料可以看到该地土质黏重,不利于耕作,故在土壤中掺有一定的沙子,可有效的降低土壤的黏性,④正确。综上所述,①③④正确,故选B。

红壤是中亚热带生物气候旺盛的生物富集和脱硅富铁铝化风化过程相互作用的产物。红壤改良措施包括植树造林、平整土地、客土掺砂、加强水利建设、增加红壤有机质含量、科学施肥、施用石灰、采用合理的种植制度等。

7.B 8.B

【解析】7.在我国东部季风区,东北黑土广布,土壤肥沃,主要是因为东北地区纬度高,气温低,有机质分解慢,土壤中储存了大量的有机质,形成黑土,B正确;在我国东部季风区,除了东北平原外,还有华北平原和长江中下游平原,但是这两大平原并没有形成黑土,说明地形平坦不是影响东部季风区黑土形成的主要因素,A错误;东北地区降水较多,C错误;南方地区同样植被茂盛,枯枝落叶多,但是并没有形成黑土,因此枯枝落叶也不是东北黑土广布的主要原因,D错误,故选B。

8.由材料可知,近年来该地黑土退化严重,为此当地农民才实行“免耕”,因此“免耕”主要是为了防治黑土退化。要防治黑土退化,就要防治水土流失,免耕可以增加土壤中的水分,有利于水土保持,防治水土流失,因此“免耕”主要是为了增加土壤中的水分,B正确;“免耕”能够增加土壤中的有机质,但这不是主要原因,A错误;“免耕”不能增加土壤中的矿物质和空气,C、D错误。故选B。

黑土退化的解决措施:制定相关的保护政策,加强对黑土的保护和开发利用;对坡度较大的农田实行退耕还林,营造防护林;加强对土地的整合力度;建立合理的耕作制度、种植制度、施肥制度,采取深松作业和秸秆还田相结合的方式来进行种植;建造坡式梯田,以减少水土流失。

9.C 10.D 11.C

【解析】9.根据土壤剖面结构可知,O层位于地表下方,靠近地表应为腐殖质层,C选项正确。 A层有机质含量低,应为淋溶层, B层应为淀积层,C层应为母质层,R层为母岩层,A、B、D选项错误。故选C。

10.生物是土壤有机物质的来源和土壤形成过程中最活跃的因素,绿色植物吸收养分元素制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式将有机养分归还给地表;动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质,并通过啃食、搬运和搅动等促进有机残体的转化和改变土壤结构;微生物在成土过程中的主要功能是有机残体的分解、转化和腐殖质的合成,因此土壤形成的决定性因素是生物, D选项正确,排除ABC。故选D。

11.红壤多在热带、亚热带地区,在湿热气候条件下,发生脱硅富铁过程和富集作用,发育成红色,铁铝聚集,酸性,粘度大,故红壤发育的气候特点应为温暖而湿润, C选项正确,排除ABD。故选C。

红色的土壤,也就是我们常说的“红壤”,在中国主要分布在长江以南,它们的形成条件是亚热带气候和常绿阔叶林生长的地方。因为这里有非常良好的光热条件,尤其是降水丰富,使得土壤常常被冲刷,用专业术语来说就是“淋溶作用”强,所以钾、钙、钠、镁等元素聚集得少,而铁、铝的氧化物相对存留较多,所以土壤呈现红色。

12.B 13.D

【解析】12.结合材料:“土壤微生物生物量是土壤有机质的活性部分,是反映土壤质量和碳氮循环机制的重要指标,气候、土壤和植被因子会对土壤微生物生物量产生显著影响”,可知气候、土壤和植被因子都会影响土壤微生物生物量氮的含量,夏季该区域气温高,冰川融化量大,且降水多,土壤水分含量高,导致植被大量生长,大量消耗土壤中氮含量,使得土壤微生物生物量氮最低,B正确;夏季,气温高,降水多,土壤水分含量高,有利于微生物的滋生和繁殖,土壤微生物生物量氮应该高,与题意不符,排除ACD;故选B。

13.结合材料和所学知识:该区域位于甘肃省,冬季气温低,植被稀少,植被枯落数量少,不会导致土壤微生物生物量氮仍能增多,A错误;该区域由于纬度高,冬季光照不足,B错误;冬季表层土壤微生物生物量氮仍能增多与土壤的热量条件有关,与蒸发量关系较小,C错误;推测是因为积雪覆盖,对土壤具有保温作用,微生物能够滋生和繁殖,使得表层土壤微生物生物量氮仍能增多,D正确;故选D。

疏勒河河源地区土壤微生物生物量受气候、土壤影响;与气温,降水,土壤水分呈现正相关。

14.D 15.B

【解析】14.导致黑土腐殖质层逐渐变厚的主要原因是由于气候原因,导致微生物活动弱,枯枝落叶掉落以及动物死亡等覆盖在地层表面,通过长时间的分解和沉积,时间越长,覆盖的有机质腐殖物越多,因此腐殖质层逐渐变厚,因此②③④符合题意,D选项正确。成土母质是由母岩风化等外力作用下形成的,并不会导致腐殖质层逐渐变厚,故①不符合题意,排除其它选项。故选D。

15.黏粒淀积层土质细腻,黏性较强,密度较大,位于腐殖质层下,能起到保存水分的作用,阻挡腐殖质层因水下渗导致的肥力流失,①④正确,B选项正确。土温调节作用不是通过土层解决的,②错误。相反由于黏性导致通透性较差,③错误。综上所述,①④正确,故选B。

土壤学上以英文大写字母表示土壤发生层,主要的发生层简述如下:(1)O层 残落物层。在通气良好而又较干燥的条件下,植物残落物堆积,有机物不能完全分解并在地表累积而形成。(2)H层 泥炭层。在长期水分饱和的条件下,湿生性植物残体在表面累积,是泥炭形成过程中形成的发生层。(3)A层 淋溶层。在表土层中,有机质已腐殖质化,生物活动强烈,主要进行着淋溶过程,故称为淋溶层。物质的淋溶程度随水、热条件而异。(4)E层 灰化漂白层。在淋溶和机械淋洗的条件下,硅酸盐黏粒和铁。铝化合物淋失,使抗风化力强的石英砂粒与粉粒相对富积,以较浅淡的颜色或灰白色而区别于A层。通常与灰化过程有关。(5)B层 淀积层。是淀积过程的产物,与母质层有明显的区别。黏粒、铁、铝或腐殖质在此层淀积或累积。次生黏土矿物形成,具块状或棱柱状结构,颜色变棕或棕红、红等。(6)C层 母质层。指风化产物没有受到成十讨释影响的层次,较上面土层紧实。(7)R层 母岩层。指最下部坚硬的岩石层。

16.(1)地面植被残落物和根系;作物的根茎,还田的秸秆;土壤微生物;动物的遗体及分泌物、排泄物等。

(2)降水较少,植被较稀疏,地表植被覆盖较少;气温较高,微生物分解有机质的速度快,残留在土壤中的有机质含量低;是牧民的冬季牧场,牛羊啃食地上草本植物,导致地表土壤有机质损失严重。

(3)退耕还草;划区轮牧;控制放牧规模;种植人工牧草;发展舍饲畜牧业等。

【分析】本题目以新疆伊犁河谷为背景材料,涉及土壤、有机质等相关知识,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。

(1)

土壤有机质包括土壤中各种动、植物残体,微生物体及其分解和合成的各种有机物质。动物残体包括动物的遗体及分泌物、排泄物,植物残体包括地面植被残落物和根系、作物的根茎、还田的秸秆等。

(2)

应该从自然(包括有机质的合成和分解)和人为(指人类活动对地表植物的影响)两方面,同时结合有机质的来源和有机质的输出两个角度进行分析。由于地形海拔的差异,水热分布不均,低海拔地形抬升不明显,降水较少,植被较稀疏,地表植被覆盖较少,是荒漠草原;低海拔气温较高,微生物分解有机质的速度快,导致残留在土壤中的有机质含量低;低海拔冬季气温较高,山麓地带的荒漠草原和草原作为冬季牧场,牛羊啃食地上草本植物,导致地表土壤有机质损失严重。

(3)

应针对导致该区域土壤有机质含量低的人为原因(主要指放牧)提出切实可行的措施。低海拔地区可以退耕还草,增加有机质供应量;划区轮牧,及时恢复草场;因地制宜,控制放牧规模,避免过度放牧;种植人工牧草,人工和天然草场结合;发展舍饲畜牧业,减少对草场的破坏等。

17.(1)我国东北地区属于温带季风气候,夏季多雨,植物繁茂;秋末植物死亡,大量有机残体进入土壤;冬季漫长寒冷,微生物活动受到抑制,有机质分解缓慢,利于腐殖质形成和积累,形成肥沃的黑土。

(2)长期大规模开垦、不合理的耕作方式及高强度开发利用;春季多大风、干旱,夏季多暴雨,水蚀和风蚀严重,水土流失、土壤沙化严重;最终造成黑土层变薄,有机质含量下降,土壤板结,土壤明显退化。

(3)减少风蚀水蚀,减轻水土流失;增加土壤有机质,改善土壤结构;减少土壤水分蒸发,增强蓄水保墒抗旱能力;降低农业生产成本,提高经济效益,促进农业生产的良性发展。

(4)因地制宜,合理布局农林牧业用地;实行轮作、套种等农业技术;多采用绿肥、有机肥料;采用合理的农业耕作方式;加强农田防护林建设;加强治坡治沟工作;增强法制建设,加大黑土保护力度。

【分析】本题以我国东北平原的黑土为载体,考查黑土的成因、黑土面临的问题及应采取的保护措施等内容。重点考查获取和解读地理信息、论证和探讨地理问题等能力以及区域认知、综合思维等学科素养。

(1)

根据材料,黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层。分析如下:黑土是我国温带半湿润气候和草原化草甸植被下发育的土壤,是温带森林土壤向草原土壤过渡的一种草原土壤类型。我国东北地区属于温带季风气候,四季分明,夏季多雨,植物繁茂;秋季植物死亡,地上和地下均有大量有机残体进入土壤;冬季漫长寒冷,土壤冻结时间长,微生物活动受到抑制,有机质分解缓慢,并转化成大量腐殖质累积于土体上部,形成土质肥沃的黑土(黑土有机质含量为3%~10%,有利于农作物的生长)。

(2)

我国东北黑土区20世纪50年代大规模开垦以来,由于长期不合理的耕作方式及高强度开发利用,导致土壤水土流失加重,土地盐碱化加重;加上春季风大、干旱等因素,水蚀和风蚀严重,导致水土流失严重、土壤沙化、次生盐碱化严重,土壤板结、土壤结构遭到破坏;最终使得我国黑土层变薄,有机质含量下降,与开垦初期相比,黑土层平均厚度减少约40厘米,有机质含量下降50%,土壤明显退化,因此需要实施保护性耕作。

(3)

根据材料,保护性耕作是采取少耕或免耕方法,减少翻动表层土壤,用农作物秸秆及残茬覆盖土壤表层的一种耕作技术。首先,保护性耕作减少了对土壤的耕作次数,加上地表秸秆残茬覆盖,能够减少风蚀水蚀,减轻水土流失,保护黑土厚度;其次,长期秸秆覆盖还田,腐烂后可增加土壤有机质,促进微生物活动,改善土壤结构,增强土壤肥力;第三,地表覆盖秸秆,能够减少土壤水分蒸发,增强土壤蓄水能力,保墒抗旱能力;第四,免耕少耕作业,能够减少机械化作业和灌溉用水量、减少化肥农药费用、人工费用支出等,降低生产成本,提高经济效益,促进农业生产的良性发展。

(4)

保持和提高黑土肥力的措施是:首先要根据土地条件,因地制宜合理安排和调整农林牧业用地。对平缓黑土上的农田,应实行粮豆轮作、套种牧草,肥料方面,多采用绿肥、有机肥料,适量使用氮磷化肥;采用合理的农业耕作方式,如等高种植,达到保持水土、培养肥力。对地形较陡的坡地宜营造防护林带,加强治坡治沟工作,减少水土流失等土地退化;种植牧草,发展畜牧业如乳牛、肉牛业等,生产实践证明,黑土区也是重要的牧业基地,生态效益、经济效益和社会效益都很好;增强法制建设,加大黑土保护力度,对于破坏黑土地,乱采乱挖,倒卖黑土资源,毁林开荒等违法行为,从重打击。

一、单项选择题(15小题,每题4分,共60分)

祁连山森林草原带为典型的山地森林和草原镶嵌景观,某山位于祁连山西水林区海拔2912m处,是一座具有完整坡向和坡位梯度的山体,景观类型是典型的森林草原,其中草原面积约55%,林地面积约38%。图1示意2015年7月29日20:00至7月31日20:00(北京时间)考察晴朗无云的天气条件下各坡面土壤温度的日变化。土壤容重是指一定容积的土壤(包括土粒及粒间的孔隙)烘干后质量与烘干前体积的比值。图2示意0~10cm不同坡向和坡位的土壤容重。据此完成下面小题。

1.南坡、西南坡、西坡、北坡的顺序依次为( )

A.①②③④ B.①③②④ C.②①③④ D.②③①④

2.以下说法正确的是( )

A.地表径流和壤中流易在山谷汇聚,山谷土壤含水量大,土壤黏重,容重小

B.北坡为森林,林下阴湿寒冷,地表腐殖质累积多,土壤疏松

C.全山范围内砂、黏、粉含量差异较大,导致土壤容重差异大

D.南坡为草原,草根密集,土壤较为疏松

下图为某地土壤剖面示意图。读图完成下面小题。

3.该土壤剖面垂直土层序号与名称的对应组合,正确是( )

A.①一成土母质层 B.②-淋溶层 C.③一腐殖质层 D.④一淀积层

4.土壤是多种因素综合作用下的产物,其中,可以为土壤形成提供最基本的矿物质和无机养分的是( )

A.成土母质 B.地形 C.生物 D.气候

土壤的形成受到多种因素的影响。2020年10月3日,皖南某校高一地理兴趣小组利用国庆假期,到郊区进行土壤野外考察。同学们采集了土层标本,回校后完成了土样的土壤组成及酸碱性测定实验,发现这种土壤的有机质含量非常低。据此完成下面小题。

5.根据所学知识,推测此次同学们带回的土壤样本应属于( )

A.黑土 B.水稻土

C.红壤 D.紫色土

6.这种土壤肥力低、土质黏重、呈酸性,不利于农作物高产。为了实现当地农村经济的良性发展,在报告中同学们可以建议当地农民采取的有效措施有( )

①推广秸秆还田 ②大量施用化肥 ③增施熟石灰 ④土壤中掺沙子

A.①②④ B.①③④

C.②③④ D.①②④

黑土广泛分布于我国东北地区。近年来该地黑土退化严重,为此当地部分农民在收种时尽量不翻动表层土壤,在收割农作物后,留下作物的根、茎、叶等覆盖在土壤表层,这种保护性耕作方式被称为“免耕”。图为“免耕播种景观图”。据此完成下面小题。

7.在我国东部季风区,东北黑土广布,主要因( )

A.地形平坦,侵蚀速度较慢 B.年均温低,有机质积累多

C.降水较少,矿物质流失少 D.森林广布,枯枝落叶量大

8.“免耕”主要是为了增加土壤中的( )

A.有机质 B.水分 C.矿物质 D.空气

下图为某地理学习兴趣小组的同学在研学旅行中画的土壤剖面,据此完成下面小题。

9.图中字母0表示( )

A.成土母质层 B.淋溶层 C.腐殖质层 D.淀积层

10.土壤形成的决定性因素是( )

A.气候 B.时间 C.地形 D.生物

11.若剖面表层土壤为红壤,反映出研学区的气候特点是( )

A.寒冷干燥 B.寒冷潮湿 C.温暖湿润 D.炎热干燥

土壤微生物生物量是土壤有机质的活性部分,是反映土壤质量和碳氮循环机制的重要指标,气候、土壤和植被因子会对土壤微生物生物量产生显著影响。疏勒河是甘肃省河西走廊内流水系的第二大河,发源于祁连山脉。疏勒河河源地区高寒草甸广布,该区域的土壤微生物生物量存在显著的时空变化差异。下图示意该区域不同土层土壤微生物生物量氮(土壤中微生物体内氮的总和)的季节变化。据此完成下面小题。

12.导致土壤微生物生物量氮夏季最低的因素是( )

A.热量 B.植被 C.水分 D.土壤

13.冬季表层土壤微生物生物量氮仍能增多主要是因为( )

A.植被枯落 B.光照充足

C.蒸发量小 D.积雪覆盖

我国东北地区黑土广布,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。完成下面小题。

14.导致我国东北地区黑土腐殖质层逐渐变厚的主要影响因素是( )

①成土母质②时间③生物④气候

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.淀积层是土壤物质沉淀、积累的层次。图中黏粒淀积层的主要作用是( )

①保持肥力②调节土温③增加透气④存蓄水分

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

二、综合题(2小题,共40分)

16.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

新疆伊犁河谷位于我国天山山脉西部,北、东、南三面环山,素有新疆的“湿岛”之称,享有“塞外江南”的美誉。由于地形海拔的差异,水热分布不均,区内植被带呈垂直分布。伊犁河谷畜牧业发达,四季游牧,山麓地带的荒漠草原和草原作为冬季牧场,山腰的草甸草原是良好的春秋牧场和割草场,海拔2700m以上的高寒草甸是优良的夏季牧场。下图分别示意6—7月伊犁河谷南坡土壤有机质的分布变化和植被带的垂直分布。

(1)说出土壤有机质的来源。(6分)

(2)分析低海拔地区土壤有机质含量低的原因。(6分)

(3)试为低海拔地区增加土壤有机质含量提出可行性措施。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(22分)

我国东北平原是黑土的集中分布区,黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层,黑土是肥力最高的土壤类型。近年来,东北地区的黑土层变薄,土壤肥力下降。研究表明,黑土退化与翻耕有直接关系,因此科学家提出了“保护性耕作”措施。保护性耕作是采取少耕或免耕方法,减少翻动表层土壤,用农作物秸秆及残茬覆盖土壤表层的一种耕作技术。下图为农作物秸秆及残茬覆盖率与黑土侵蚀率关联示意图。

(1)分析黑土主要分布在我国东北地区的主要原因。(6分)

(2)说明在黑土区实施保护性耕作的必要性。(6分)

(3)与传统耕作相比,简述保护性耕作的优点。(6分)

(4)为恢复黑土肥力,提出除保护性耕作之外的有效措施。(4分)

参考答案

1.C 2.B

【解析】1.7月晴朗无云的天气条件下,北坡温度整日较低,南坡、西南坡、西坡因为太阳照射方位差异,导致土壤5cm深处最高温度出现的时间依次向后推迟,温度变化幅度降低。故正确顺序为②①③④。故C正确,ABD错误。故选C。

2.山坡上地表径流和壤中流在山谷汇聚,使得山谷获得额外的水分,土壤含水量大,生物量大,土质疏松,土壤容重小,A错误。祁连山北坡水分含量好,生物量大,土质疏松,土壤容重小,B正确。祁连山主要分布砂质土壤,该地区土壤质地差异较小,C错误。南坡土壤容重大,说明土壤疏松程度低,D错误。故选B。

壤土主要分布在东北、西南、东南;砂质土主要分布在北方半千旱干旱的高原和山地以及青藏高原区;黏质土主要分布在半湿润和湿润的平原、盆地以及低缓的丘陵地区。

3.D 4.A

【解析】3.根据所学知识,有机层是土壤表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主,主要分布在表层,对应图中的①,A错误;腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色,分布在有机质层以下,对应图中的②,B错误;淋溶层是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低,色泽较淡,分布在腐殖质层之下,对应图中的③,C错误;淀积层常与淋溶层相伴存在,是土壤物质沉淀、积累的层次,分布在淋溶层之下,对应图示的④,D正确,故选D。

4.成土母质是岩石的风化产物,是土壤发育的物质基础,决定土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地,A正确;地形要通过对物质、能量的再分配间接的作用于土壤,B错误;生物是土壤有机质的来源,C错误;气候直接影响土壤的水分、热量;间接影响土壤的物理、化学性质和强度,D错误,该题选A。

森林土壤剖面中,自地表向下依次为有机层(以分解和半分解的有机质为主)、腐殖质层(腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色)、淋溶层(由于溶解于水的矿物质随水的下渗运移,本层矿物质淋失,颜色较浅)、淀积层(上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色)、母质层(疏松的风化碎屑物质)、母岩层(坚硬的岩石)。

5.C 6.B

【解析】5.从材料可知该地区位于皖南,即安徽省南部,该地位于秦岭—淮河以南的南方地区,该地主要为丘陵山地地形,由于降水多,淋洗作用强,该地区的土壤以红壤为主,C选项正确。我国黑土主要分布在东北地区,排除A选项。水稻土主要分布在长江中下游平原地区,皖南多为丘陵山地,B选项排除。我国四川盆地分布有紫色土壤,D选项排除。故选C。

6.秸秆还田可恢复土壤肥力,①正确。大量使用化肥容易使土地板结化,不利于该地区可持续发展,②错误。从材料可知该地区土壤呈酸性,熟石灰呈碱性,增施熟石灰,可平衡土壤中的酸碱度,利于农作物生长,③正确。从材料可以看到该地土质黏重,不利于耕作,故在土壤中掺有一定的沙子,可有效的降低土壤的黏性,④正确。综上所述,①③④正确,故选B。

红壤是中亚热带生物气候旺盛的生物富集和脱硅富铁铝化风化过程相互作用的产物。红壤改良措施包括植树造林、平整土地、客土掺砂、加强水利建设、增加红壤有机质含量、科学施肥、施用石灰、采用合理的种植制度等。

7.B 8.B

【解析】7.在我国东部季风区,东北黑土广布,土壤肥沃,主要是因为东北地区纬度高,气温低,有机质分解慢,土壤中储存了大量的有机质,形成黑土,B正确;在我国东部季风区,除了东北平原外,还有华北平原和长江中下游平原,但是这两大平原并没有形成黑土,说明地形平坦不是影响东部季风区黑土形成的主要因素,A错误;东北地区降水较多,C错误;南方地区同样植被茂盛,枯枝落叶多,但是并没有形成黑土,因此枯枝落叶也不是东北黑土广布的主要原因,D错误,故选B。

8.由材料可知,近年来该地黑土退化严重,为此当地农民才实行“免耕”,因此“免耕”主要是为了防治黑土退化。要防治黑土退化,就要防治水土流失,免耕可以增加土壤中的水分,有利于水土保持,防治水土流失,因此“免耕”主要是为了增加土壤中的水分,B正确;“免耕”能够增加土壤中的有机质,但这不是主要原因,A错误;“免耕”不能增加土壤中的矿物质和空气,C、D错误。故选B。

黑土退化的解决措施:制定相关的保护政策,加强对黑土的保护和开发利用;对坡度较大的农田实行退耕还林,营造防护林;加强对土地的整合力度;建立合理的耕作制度、种植制度、施肥制度,采取深松作业和秸秆还田相结合的方式来进行种植;建造坡式梯田,以减少水土流失。

9.C 10.D 11.C

【解析】9.根据土壤剖面结构可知,O层位于地表下方,靠近地表应为腐殖质层,C选项正确。 A层有机质含量低,应为淋溶层, B层应为淀积层,C层应为母质层,R层为母岩层,A、B、D选项错误。故选C。

10.生物是土壤有机物质的来源和土壤形成过程中最活跃的因素,绿色植物吸收养分元素制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式将有机养分归还给地表;动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质,并通过啃食、搬运和搅动等促进有机残体的转化和改变土壤结构;微生物在成土过程中的主要功能是有机残体的分解、转化和腐殖质的合成,因此土壤形成的决定性因素是生物, D选项正确,排除ABC。故选D。

11.红壤多在热带、亚热带地区,在湿热气候条件下,发生脱硅富铁过程和富集作用,发育成红色,铁铝聚集,酸性,粘度大,故红壤发育的气候特点应为温暖而湿润, C选项正确,排除ABD。故选C。

红色的土壤,也就是我们常说的“红壤”,在中国主要分布在长江以南,它们的形成条件是亚热带气候和常绿阔叶林生长的地方。因为这里有非常良好的光热条件,尤其是降水丰富,使得土壤常常被冲刷,用专业术语来说就是“淋溶作用”强,所以钾、钙、钠、镁等元素聚集得少,而铁、铝的氧化物相对存留较多,所以土壤呈现红色。

12.B 13.D

【解析】12.结合材料:“土壤微生物生物量是土壤有机质的活性部分,是反映土壤质量和碳氮循环机制的重要指标,气候、土壤和植被因子会对土壤微生物生物量产生显著影响”,可知气候、土壤和植被因子都会影响土壤微生物生物量氮的含量,夏季该区域气温高,冰川融化量大,且降水多,土壤水分含量高,导致植被大量生长,大量消耗土壤中氮含量,使得土壤微生物生物量氮最低,B正确;夏季,气温高,降水多,土壤水分含量高,有利于微生物的滋生和繁殖,土壤微生物生物量氮应该高,与题意不符,排除ACD;故选B。

13.结合材料和所学知识:该区域位于甘肃省,冬季气温低,植被稀少,植被枯落数量少,不会导致土壤微生物生物量氮仍能增多,A错误;该区域由于纬度高,冬季光照不足,B错误;冬季表层土壤微生物生物量氮仍能增多与土壤的热量条件有关,与蒸发量关系较小,C错误;推测是因为积雪覆盖,对土壤具有保温作用,微生物能够滋生和繁殖,使得表层土壤微生物生物量氮仍能增多,D正确;故选D。

疏勒河河源地区土壤微生物生物量受气候、土壤影响;与气温,降水,土壤水分呈现正相关。

14.D 15.B

【解析】14.导致黑土腐殖质层逐渐变厚的主要原因是由于气候原因,导致微生物活动弱,枯枝落叶掉落以及动物死亡等覆盖在地层表面,通过长时间的分解和沉积,时间越长,覆盖的有机质腐殖物越多,因此腐殖质层逐渐变厚,因此②③④符合题意,D选项正确。成土母质是由母岩风化等外力作用下形成的,并不会导致腐殖质层逐渐变厚,故①不符合题意,排除其它选项。故选D。

15.黏粒淀积层土质细腻,黏性较强,密度较大,位于腐殖质层下,能起到保存水分的作用,阻挡腐殖质层因水下渗导致的肥力流失,①④正确,B选项正确。土温调节作用不是通过土层解决的,②错误。相反由于黏性导致通透性较差,③错误。综上所述,①④正确,故选B。

土壤学上以英文大写字母表示土壤发生层,主要的发生层简述如下:(1)O层 残落物层。在通气良好而又较干燥的条件下,植物残落物堆积,有机物不能完全分解并在地表累积而形成。(2)H层 泥炭层。在长期水分饱和的条件下,湿生性植物残体在表面累积,是泥炭形成过程中形成的发生层。(3)A层 淋溶层。在表土层中,有机质已腐殖质化,生物活动强烈,主要进行着淋溶过程,故称为淋溶层。物质的淋溶程度随水、热条件而异。(4)E层 灰化漂白层。在淋溶和机械淋洗的条件下,硅酸盐黏粒和铁。铝化合物淋失,使抗风化力强的石英砂粒与粉粒相对富积,以较浅淡的颜色或灰白色而区别于A层。通常与灰化过程有关。(5)B层 淀积层。是淀积过程的产物,与母质层有明显的区别。黏粒、铁、铝或腐殖质在此层淀积或累积。次生黏土矿物形成,具块状或棱柱状结构,颜色变棕或棕红、红等。(6)C层 母质层。指风化产物没有受到成十讨释影响的层次,较上面土层紧实。(7)R层 母岩层。指最下部坚硬的岩石层。

16.(1)地面植被残落物和根系;作物的根茎,还田的秸秆;土壤微生物;动物的遗体及分泌物、排泄物等。

(2)降水较少,植被较稀疏,地表植被覆盖较少;气温较高,微生物分解有机质的速度快,残留在土壤中的有机质含量低;是牧民的冬季牧场,牛羊啃食地上草本植物,导致地表土壤有机质损失严重。

(3)退耕还草;划区轮牧;控制放牧规模;种植人工牧草;发展舍饲畜牧业等。

【分析】本题目以新疆伊犁河谷为背景材料,涉及土壤、有机质等相关知识,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。

(1)

土壤有机质包括土壤中各种动、植物残体,微生物体及其分解和合成的各种有机物质。动物残体包括动物的遗体及分泌物、排泄物,植物残体包括地面植被残落物和根系、作物的根茎、还田的秸秆等。

(2)

应该从自然(包括有机质的合成和分解)和人为(指人类活动对地表植物的影响)两方面,同时结合有机质的来源和有机质的输出两个角度进行分析。由于地形海拔的差异,水热分布不均,低海拔地形抬升不明显,降水较少,植被较稀疏,地表植被覆盖较少,是荒漠草原;低海拔气温较高,微生物分解有机质的速度快,导致残留在土壤中的有机质含量低;低海拔冬季气温较高,山麓地带的荒漠草原和草原作为冬季牧场,牛羊啃食地上草本植物,导致地表土壤有机质损失严重。

(3)

应针对导致该区域土壤有机质含量低的人为原因(主要指放牧)提出切实可行的措施。低海拔地区可以退耕还草,增加有机质供应量;划区轮牧,及时恢复草场;因地制宜,控制放牧规模,避免过度放牧;种植人工牧草,人工和天然草场结合;发展舍饲畜牧业,减少对草场的破坏等。

17.(1)我国东北地区属于温带季风气候,夏季多雨,植物繁茂;秋末植物死亡,大量有机残体进入土壤;冬季漫长寒冷,微生物活动受到抑制,有机质分解缓慢,利于腐殖质形成和积累,形成肥沃的黑土。

(2)长期大规模开垦、不合理的耕作方式及高强度开发利用;春季多大风、干旱,夏季多暴雨,水蚀和风蚀严重,水土流失、土壤沙化严重;最终造成黑土层变薄,有机质含量下降,土壤板结,土壤明显退化。

(3)减少风蚀水蚀,减轻水土流失;增加土壤有机质,改善土壤结构;减少土壤水分蒸发,增强蓄水保墒抗旱能力;降低农业生产成本,提高经济效益,促进农业生产的良性发展。

(4)因地制宜,合理布局农林牧业用地;实行轮作、套种等农业技术;多采用绿肥、有机肥料;采用合理的农业耕作方式;加强农田防护林建设;加强治坡治沟工作;增强法制建设,加大黑土保护力度。

【分析】本题以我国东北平原的黑土为载体,考查黑土的成因、黑土面临的问题及应采取的保护措施等内容。重点考查获取和解读地理信息、论证和探讨地理问题等能力以及区域认知、综合思维等学科素养。

(1)

根据材料,黑土层是在独特的气候条件下,枯萎植被转化并积累成的腐殖质层。分析如下:黑土是我国温带半湿润气候和草原化草甸植被下发育的土壤,是温带森林土壤向草原土壤过渡的一种草原土壤类型。我国东北地区属于温带季风气候,四季分明,夏季多雨,植物繁茂;秋季植物死亡,地上和地下均有大量有机残体进入土壤;冬季漫长寒冷,土壤冻结时间长,微生物活动受到抑制,有机质分解缓慢,并转化成大量腐殖质累积于土体上部,形成土质肥沃的黑土(黑土有机质含量为3%~10%,有利于农作物的生长)。

(2)

我国东北黑土区20世纪50年代大规模开垦以来,由于长期不合理的耕作方式及高强度开发利用,导致土壤水土流失加重,土地盐碱化加重;加上春季风大、干旱等因素,水蚀和风蚀严重,导致水土流失严重、土壤沙化、次生盐碱化严重,土壤板结、土壤结构遭到破坏;最终使得我国黑土层变薄,有机质含量下降,与开垦初期相比,黑土层平均厚度减少约40厘米,有机质含量下降50%,土壤明显退化,因此需要实施保护性耕作。

(3)

根据材料,保护性耕作是采取少耕或免耕方法,减少翻动表层土壤,用农作物秸秆及残茬覆盖土壤表层的一种耕作技术。首先,保护性耕作减少了对土壤的耕作次数,加上地表秸秆残茬覆盖,能够减少风蚀水蚀,减轻水土流失,保护黑土厚度;其次,长期秸秆覆盖还田,腐烂后可增加土壤有机质,促进微生物活动,改善土壤结构,增强土壤肥力;第三,地表覆盖秸秆,能够减少土壤水分蒸发,增强土壤蓄水能力,保墒抗旱能力;第四,免耕少耕作业,能够减少机械化作业和灌溉用水量、减少化肥农药费用、人工费用支出等,降低生产成本,提高经济效益,促进农业生产的良性发展。

(4)

保持和提高黑土肥力的措施是:首先要根据土地条件,因地制宜合理安排和调整农林牧业用地。对平缓黑土上的农田,应实行粮豆轮作、套种牧草,肥料方面,多采用绿肥、有机肥料,适量使用氮磷化肥;采用合理的农业耕作方式,如等高种植,达到保持水土、培养肥力。对地形较陡的坡地宜营造防护林带,加强治坡治沟工作,减少水土流失等土地退化;种植牧草,发展畜牧业如乳牛、肉牛业等,生产实践证明,黑土区也是重要的牧业基地,生态效益、经济效益和社会效益都很好;增强法制建设,加大黑土保护力度,对于破坏黑土地,乱采乱挖,倒卖黑土资源,毁林开荒等违法行为,从重打击。