3.3 汽化和液化(教案)人教版八年级物理上册(核心素养目标)

文档属性

| 名称 | 3.3 汽化和液化(教案)人教版八年级物理上册(核心素养目标) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 76.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 12:40:18 | ||

图片预览

文档简介

第3节 汽化和液化

◇核心素养目标◇

1.物理观念:

(1)知道什么是汽化、液化。知道汽化是吸热过程,液化是放热过程。

(2)了解沸腾现象,知道水的沸点。

(3)知道蒸发可以致冷。会对蒸发和沸腾进行比较,找出它们的区别。

2.科学思维:

会用汽化和液化的规律解释自然界或生活中的一些简单的物态变化现象。

3.科学探究:

(1)通过探究活动了解水沸腾时的温度特点;

(2)经历实验探究的基本过程,了解科学探究的基本环节。

4.科学态度与责任:

了解电冰箱的基本原理及生产“无氟冰箱”的意义,增强环境保护的意识。

◇教学重难点◇

【教学重点】

1.掌握汽化和液化的概念。

2.探究沸腾现象产生的条件及沸腾现象的特征。

【教学难点】

探究沸腾现象产生的条件及沸腾现象的特征。

◇教学过程◇

一、新课导入

花生的两种烹饪手法中,为什么油炸花生米容易糊,水煮花生米却不容易糊

二、教学步骤

探究点1 沸腾

[实验]按照教材中“想想做做”的操作流程,在透明塑料袋中滴入几滴酒精,排尽空气后把口扎紧,放入80 ℃以上的热水中。

[小组讨论]看到什么现象 从热水中拿出塑料袋,过一会又有什么变化 怎么解释这些变化

[分析]放入热水中

从热水中拿出

[归纳提升]物质的液态和气态可以相互转化。物质从液态变为气态的过程叫做汽化。物质从气态变为液态的过程叫做液化。

[思考]什么是沸腾

[归纳提升]沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。

[阅读课本]P59“探究水沸腾时温度变化的特点”

1.提出问题:水沸腾需要什么条件(温度)

2.设计实验:如何知道水沸腾了 沸腾时水中出现的大量气泡有何规律

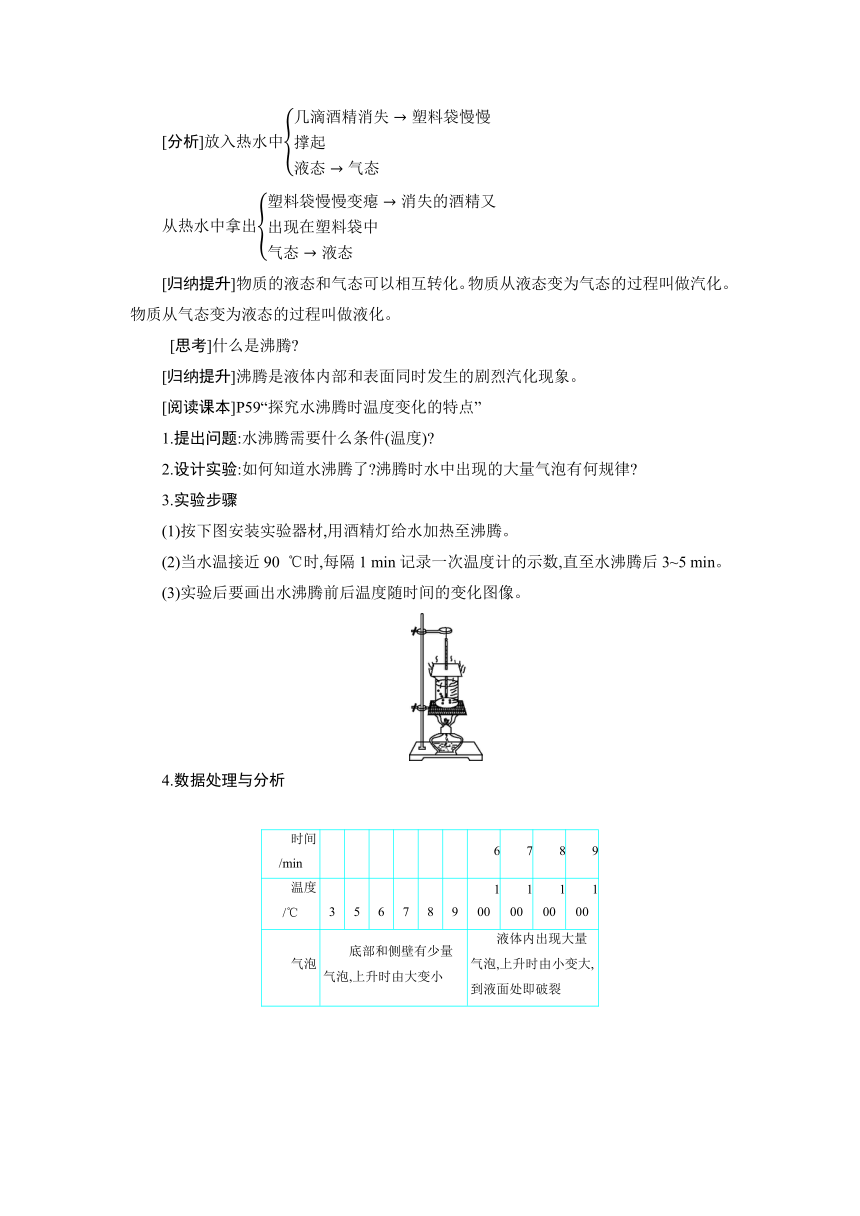

3.实验步骤

(1)按下图安装实验器材,用酒精灯给水加热至沸腾。

(2)当水温接近90 ℃时,每隔1 min记录一次温度计的示数,直至水沸腾后3~5 min。

(3)实验后要画出水沸腾前后温度随时间的变化图像。

4.数据处理与分析

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

温度/℃ 93 95 96 97 98 99 100 100 100 100

气泡 底部和侧壁有少量气泡,上升时由大变小 液体内出现大量气泡,上升时由小变大,到液面处即破裂

开始给水加热时,水温上升。水沸腾时,内部出现大量的气泡,气泡不断上升、变大,到水面破裂开来,里面的水蒸气散发到空气中。沸腾时,水的温度不变,把酒精灯撤去,沸腾停止。

[归纳提升](1)水的沸腾是一种剧烈的汽化现象。沸腾时,继续加热,液体的温度保持不变。

(2)各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫做沸点。

探究点2 蒸发

[思考]什么是蒸发

[提示]在液体表面发生的缓慢的汽化现象叫做蒸发。

[小组讨论]蒸发需要条件吗

[归纳提升]蒸发在任何温度下都能进行。

[思考]影响蒸发快慢的因素有哪些

[归纳提升]影响蒸发快慢的因素:

(1)液体的温度越高,蒸发得越快。

(2)液体的表面积越大,蒸发得越快。

(3)液体的表面上的空气流动得越快,蒸发得越快。

[小组讨论]列举生活中一些常见的加快蒸发和减慢蒸发的实例。

[分析]在空地上晾晒粮食;洗手间的自动干手机;仙人掌有针状的叶子;保鲜膜。

[思考]熔化要吸热,蒸发要吸热吗

[提示]液体蒸发要吸热,蒸发有致冷作用。

探究点3 液化

[思考]露、雨、雾、云都是水的液态,它们从哪里来的

[分析]

液化是汽化的逆过程。

[实验]在锥形烧瓶中放入适量温水,在瓶口盖上蒸发皿,一个放上冰块,一个倒入沸水,观察蒸发皿下边出现什么现象

[分析]放上冰块的蒸发皿下边出现水珠,倒入沸水的蒸发皿下边没有水珠。

[思考]当水壶里的水沸腾时,为什么靠近壶嘴的一段看不见“白气”,而在上面一段能够看见 冬天到户外的人嘴里会呼出“白气”,而夏天却不会,这是为什么

[分析]“白气”是悬浮在空中的小水滴,由水蒸气遇冷液化形成的。壶嘴温度较高,所以水蒸气在壶嘴上面一段才能遇冷液化成小水滴;夏天气温较高,冬天气温较低,从嘴中呼出的水蒸气只有在冬天遇冷才能液化成小水滴。

[思考]我们把温度较高的水蒸气放入温度较低的环境中使它液化的方法称为冷却法。除此之外,还有没有别的办法可以使气体液化

[归纳提升]通过压缩气体的方法使气体液化,这种使气体液化的方法称为加压法。这种方法使气体的储存和运输变得更方便。

[思考]汽化吸热,那么液化呢

[提示]液化放热。

[思考]被100 ℃的水和100 ℃的水蒸气烫伤,哪个更严重

[分析]100 ℃的水蒸气液化成100 ℃的水时放出的热量是100 ℃的水降低1 ℃时放出热量的539倍,所以被100 ℃的水蒸气烫伤比100 ℃的水烫伤更严重。

三、板书设计

第3节 汽化与液化

1.汽化

(1)定义。

(2)汽化的两种方式。

2.沸腾

(1)沸点。

(2)沸腾的特点。

(3)沸腾的条件。

3.蒸发

(1)定义。

(2)特点。

(3)影响蒸发快慢的因素。

4.液化

(1)定义。

(2)气体液化的两种方法。

◇教学反思◇

本节课内容较多,授课不能过快,注意要让学生充分思考掌握其中的知识。部分实验可用课件代替。

◇核心素养目标◇

1.物理观念:

(1)知道什么是汽化、液化。知道汽化是吸热过程,液化是放热过程。

(2)了解沸腾现象,知道水的沸点。

(3)知道蒸发可以致冷。会对蒸发和沸腾进行比较,找出它们的区别。

2.科学思维:

会用汽化和液化的规律解释自然界或生活中的一些简单的物态变化现象。

3.科学探究:

(1)通过探究活动了解水沸腾时的温度特点;

(2)经历实验探究的基本过程,了解科学探究的基本环节。

4.科学态度与责任:

了解电冰箱的基本原理及生产“无氟冰箱”的意义,增强环境保护的意识。

◇教学重难点◇

【教学重点】

1.掌握汽化和液化的概念。

2.探究沸腾现象产生的条件及沸腾现象的特征。

【教学难点】

探究沸腾现象产生的条件及沸腾现象的特征。

◇教学过程◇

一、新课导入

花生的两种烹饪手法中,为什么油炸花生米容易糊,水煮花生米却不容易糊

二、教学步骤

探究点1 沸腾

[实验]按照教材中“想想做做”的操作流程,在透明塑料袋中滴入几滴酒精,排尽空气后把口扎紧,放入80 ℃以上的热水中。

[小组讨论]看到什么现象 从热水中拿出塑料袋,过一会又有什么变化 怎么解释这些变化

[分析]放入热水中

从热水中拿出

[归纳提升]物质的液态和气态可以相互转化。物质从液态变为气态的过程叫做汽化。物质从气态变为液态的过程叫做液化。

[思考]什么是沸腾

[归纳提升]沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。

[阅读课本]P59“探究水沸腾时温度变化的特点”

1.提出问题:水沸腾需要什么条件(温度)

2.设计实验:如何知道水沸腾了 沸腾时水中出现的大量气泡有何规律

3.实验步骤

(1)按下图安装实验器材,用酒精灯给水加热至沸腾。

(2)当水温接近90 ℃时,每隔1 min记录一次温度计的示数,直至水沸腾后3~5 min。

(3)实验后要画出水沸腾前后温度随时间的变化图像。

4.数据处理与分析

时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

温度/℃ 93 95 96 97 98 99 100 100 100 100

气泡 底部和侧壁有少量气泡,上升时由大变小 液体内出现大量气泡,上升时由小变大,到液面处即破裂

开始给水加热时,水温上升。水沸腾时,内部出现大量的气泡,气泡不断上升、变大,到水面破裂开来,里面的水蒸气散发到空气中。沸腾时,水的温度不变,把酒精灯撤去,沸腾停止。

[归纳提升](1)水的沸腾是一种剧烈的汽化现象。沸腾时,继续加热,液体的温度保持不变。

(2)各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫做沸点。

探究点2 蒸发

[思考]什么是蒸发

[提示]在液体表面发生的缓慢的汽化现象叫做蒸发。

[小组讨论]蒸发需要条件吗

[归纳提升]蒸发在任何温度下都能进行。

[思考]影响蒸发快慢的因素有哪些

[归纳提升]影响蒸发快慢的因素:

(1)液体的温度越高,蒸发得越快。

(2)液体的表面积越大,蒸发得越快。

(3)液体的表面上的空气流动得越快,蒸发得越快。

[小组讨论]列举生活中一些常见的加快蒸发和减慢蒸发的实例。

[分析]在空地上晾晒粮食;洗手间的自动干手机;仙人掌有针状的叶子;保鲜膜。

[思考]熔化要吸热,蒸发要吸热吗

[提示]液体蒸发要吸热,蒸发有致冷作用。

探究点3 液化

[思考]露、雨、雾、云都是水的液态,它们从哪里来的

[分析]

液化是汽化的逆过程。

[实验]在锥形烧瓶中放入适量温水,在瓶口盖上蒸发皿,一个放上冰块,一个倒入沸水,观察蒸发皿下边出现什么现象

[分析]放上冰块的蒸发皿下边出现水珠,倒入沸水的蒸发皿下边没有水珠。

[思考]当水壶里的水沸腾时,为什么靠近壶嘴的一段看不见“白气”,而在上面一段能够看见 冬天到户外的人嘴里会呼出“白气”,而夏天却不会,这是为什么

[分析]“白气”是悬浮在空中的小水滴,由水蒸气遇冷液化形成的。壶嘴温度较高,所以水蒸气在壶嘴上面一段才能遇冷液化成小水滴;夏天气温较高,冬天气温较低,从嘴中呼出的水蒸气只有在冬天遇冷才能液化成小水滴。

[思考]我们把温度较高的水蒸气放入温度较低的环境中使它液化的方法称为冷却法。除此之外,还有没有别的办法可以使气体液化

[归纳提升]通过压缩气体的方法使气体液化,这种使气体液化的方法称为加压法。这种方法使气体的储存和运输变得更方便。

[思考]汽化吸热,那么液化呢

[提示]液化放热。

[思考]被100 ℃的水和100 ℃的水蒸气烫伤,哪个更严重

[分析]100 ℃的水蒸气液化成100 ℃的水时放出的热量是100 ℃的水降低1 ℃时放出热量的539倍,所以被100 ℃的水蒸气烫伤比100 ℃的水烫伤更严重。

三、板书设计

第3节 汽化与液化

1.汽化

(1)定义。

(2)汽化的两种方式。

2.沸腾

(1)沸点。

(2)沸腾的特点。

(3)沸腾的条件。

3.蒸发

(1)定义。

(2)特点。

(3)影响蒸发快慢的因素。

4.液化

(1)定义。

(2)气体液化的两种方法。

◇教学反思◇

本节课内容较多,授课不能过快,注意要让学生充分思考掌握其中的知识。部分实验可用课件代替。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活