福建省石狮市第八高级中学2022-2023学年高三上学期9月开学测试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省石狮市第八高级中学2022-2023学年高三上学期9月开学测试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 263.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 15:04:03 | ||

图片预览

文档简介

石狮市第八高级中学校2022-2023学年高三上学期9月开学测试

历史试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1、据《南史》载,刚担任尚书省右仆射的世族子弟王僧达“自负才地,一二年间便望宰相”;其孙王融“自恃人地,三十内望为公辅”。这说明南朝( )

A.选官重视才能与人品 B.用官看重名士对人才的举荐

C.门阀观念依然在流行 D.世族子弟直接继承父祖官爵

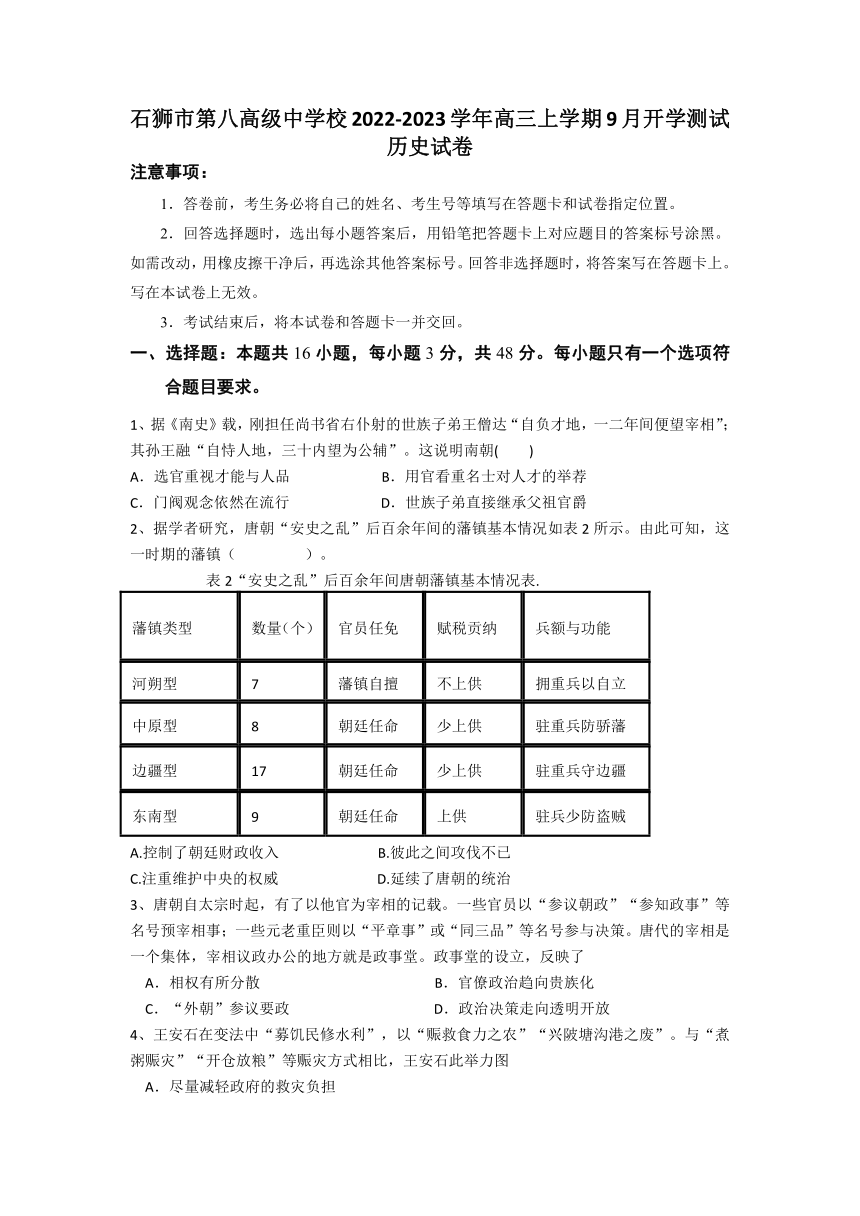

2、据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。由此可知,这一时期的藩镇( )。

表2“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表.

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税贡纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

A.控制了朝廷财政收入 B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝的统治

3、唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

4、王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

5、元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这说明元朝( )

A.地方拥有适度权力 B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断 D.君主专制得以加强

6、宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“勿舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

7、宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A. 淡化婚姻中的宗族观念 B. 意图维护礼教纲常

C. 背离政府对民俗的引导 D. 促成婚姻习俗变革

8、明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

9、清朝在新疆实行军、民分治,伊犁将军管军政和边防,民政根据维吾尔各族原有社会组织推行伯克制。而清朝在西藏却实行政教合一,驻藏大臣管僧俗高级官员任免,稽查财政收支、军队调防、边境防务。材料体现了

A.因地制宜的管理 B.中央集权的加强

C.专制主义的削弱 D.地缘政治的特点

10、黄宗羲提出,古代圣王倡行“崇本抑末”,其中“抑末”是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业。他作出这一论断旨在

A.表达对社会现实的不满 B.论证变革经济政策的合理性

C.宣扬经世致用思想 D.促进资本主义萌芽发展

11、洋务派巨擘左宗棠主持重刻《海国图志》,在该书序中慨言:百余年来,中国“水陆战备少弛”,英吉利“蹈我之瑕,构兵思逞”,“廿余载,事局如故”,“然同、光间福建设局造轮船,陇中用华匠制枪炮”,“此魏子所谓师其长技以制之也。”这认识反映了

A. 左宗棠、魏源顺乎世界之潮流迈出变法第一步

B. “师夷长技以制之”是洋务派自强之道的思想先导

C. 中国人学习西方经历了由器物层次到制度层次的变化

D. 以“中体西用”寻求变革,解决中国向何处去的问题

12、甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革 B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助

13、维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )

A.推动了新旧势力的合流 B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力 D.意在彻底否定变法理论基础

14、1899年南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映( )

A.机器大生产导致了小农经济破产

B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济

D.个体手工业可纳入新的经济体系

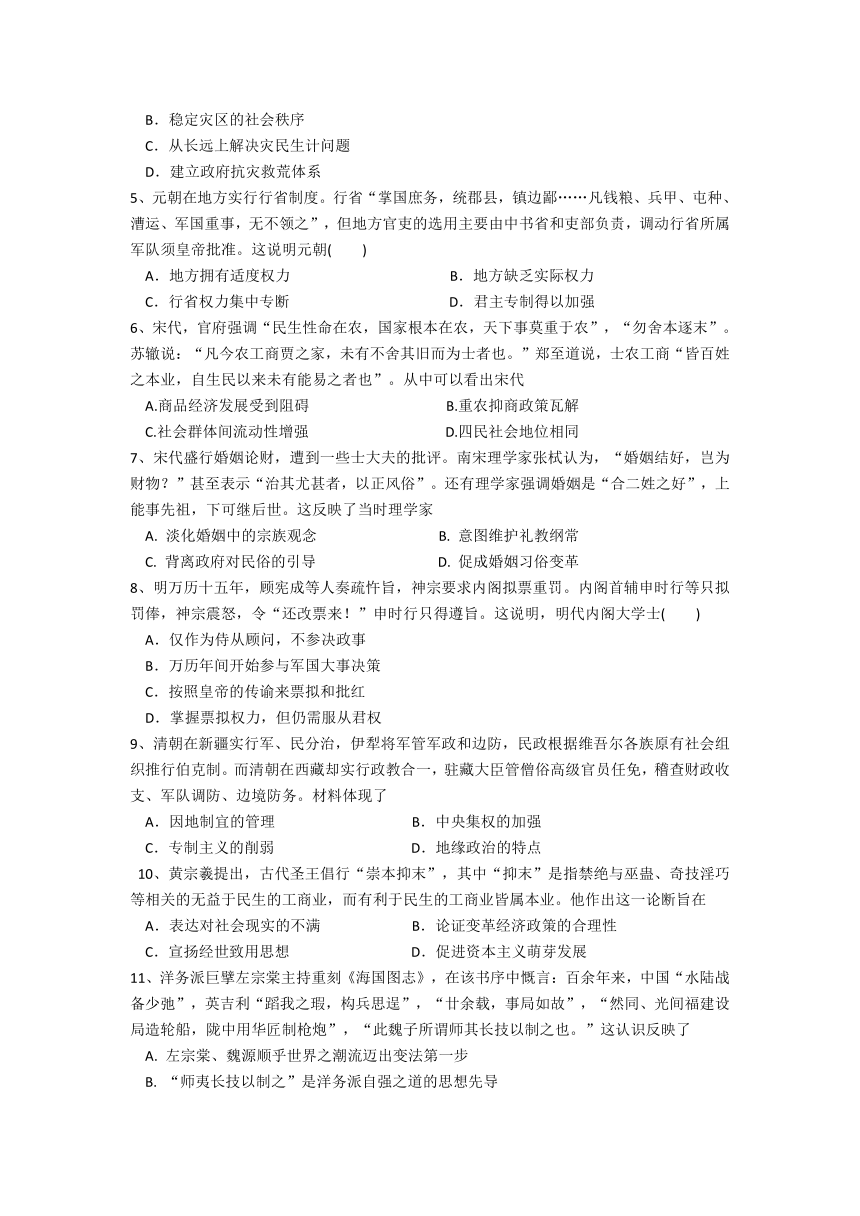

15、结合所学,分析下表,对此解读正确的是( )

1895—1911年商办工业企业行业结构状况表(部分)

重矿业和交通业的发展始终处于领先地位

B.以轻工业为主的民族工业发展相对较快

C.传统经济形式已然淡出历史舞台

D.独立完整的工业体系已经形成

16、“百日维新前”,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮

B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变

D.维新派侧重动员民众变法

二、非选择题:本题共4题,共52分。

17、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(8分)

北魏墓葬文物图

参照人物服饰,按照时序排列上述三幅北魏墓葬文物图片,说明理由并阐述其史料价值。

18、阅读材料,回答问题。(20分)

材料 气候变化与应对,是当今世界最重要的话题。我国古代以农立国,气候变化极大地影响了农业区的进退,对作物品种、粮食产量、耕作方式也有很大的影响,甚至影响王朝的兴衰。通过对历史文献资料与考古资料分析,运用自然科学手段,学者们对我国历史上的气候变化有了比较深入的认识。下面是以公元纪年为时间尺度,根据学者研究制作的历史时期我国东部地区气候变化与粮食产量变化表。

(1)采用一个新的时间尺度,叙述中国历史上东部地区气候变化与相应政治盛衰情况。(10分)

(2)表中所示公元1320—1910年这一长时间的寒冷期,粮食产量有何新的特点?结合所学知识给出合理的解释。(10分)

19、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 关于宋代历史,海内外学者著述颇丰,叙述各有侧重,如《儒家统治的时代:宋的转型》《中国思想与宗教的奔流:宋朝》 《宋史:文治昌盛与武功弱势》等,这些书名反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期,自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

20、阅读材料,回答问题。(12分)

史料一 清政府与后人/学者对《南京条约》部分内容的认识

(1)清政府与后人/学者产生认识上的差异的着眼点是什么?这说明了什么问题?

史料二

1895年“公车上书”事件标志着维新派正式形成。他们的政治理想就是在中国建立立宪政治。“君与民共议一国之政法”“以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之”。主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主①。

——摘编自张岂之《中国文明十五讲》戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也②。

——梁启超

戊戌变法实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏③,刷新风气,启示后人,功不可没。

——摘编自马立诚《历史的拐点》

(2)维新派在制度设计上有何创新?又有何保留?如何认识史料②③的观点?

参考答案

1-5 CDACA 6-10 CBDAB 11-16 BCCDBB

17.

提示 顺序:图二、图一、图三。

理由:图二中人物头戴风帽,上衣下裤,窄袖,袍衫,属典型鲜卑风格。文物出土于鲜卑族发祥地内蒙古。

图一人物头戴小帽,宽衣博带,窄袖袍衫,具有鲜卑服饰汉化特征,出土于平城(今大同),鲜卑族建立政权后曾将平城作为都城。

图三人物袖口宽大、长衫,具有汉化特征,且出土于河南洛阳偃师,北魏孝文帝将北魏都城由大同迁至此地。

史料价值:出土文物属于一手史料,可信度高。可用于研究北魏服饰发展、政治变革、民族交融等。

18.答案:

(1)高温—丰产—盛世: “1—200年”“570—770年”“930—1310年”分别对应两汉、隋唐、宋元时期,年平均气温高,有利于农作物生长,粮食亩产量高,社会经济发展,人们生活相对稳定,因而政治相对稳定,都在一定范围内出现盛世局面。

低温—减产—乱世: “210—560年”“780—920年”分别对应魏晋南北朝、五代十国时期,气候寒冷,影响农作物发展,粮食产量低,人们生活没有保障,因而导致社会动荡,政权林立。

(2)特点:气候严寒但粮食高产。

解释:经济重心南移、江南经济开发;高产农作物引进;国家长期统一,社会秩序相对稳定;精耕细作农耕技术的发展,促进了农业的发展。

19.略

20.

(1)着眼点:清政府:关注天朝颜面,维系清政府统治。

后人/学者:近代国家主权与民族利益。

说明:清政府对国际公法和国际形势严重缺乏认知,鸦片战争没有真正唤醒清王朝。

(2)创新:君主立宪、三权分立。

保留:君主的地位和权力。

认识:都肯定了戊戌维新的积极作用;认为其是一场爱国救亡运动;促进了民族觉醒和思想解放;推动了民主政治近代化。

历史试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1、据《南史》载,刚担任尚书省右仆射的世族子弟王僧达“自负才地,一二年间便望宰相”;其孙王融“自恃人地,三十内望为公辅”。这说明南朝( )

A.选官重视才能与人品 B.用官看重名士对人才的举荐

C.门阀观念依然在流行 D.世族子弟直接继承父祖官爵

2、据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。由此可知,这一时期的藩镇( )。

表2“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表.

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税贡纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

A.控制了朝廷财政收入 B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威 D.延续了唐朝的统治

3、唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

4、王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

5、元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这说明元朝( )

A.地方拥有适度权力 B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断 D.君主专制得以加强

6、宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“勿舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍 B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强 D.四民社会地位相同

7、宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物?”甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家

A. 淡化婚姻中的宗族观念 B. 意图维护礼教纲常

C. 背离政府对民俗的引导 D. 促成婚姻习俗变革

8、明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

9、清朝在新疆实行军、民分治,伊犁将军管军政和边防,民政根据维吾尔各族原有社会组织推行伯克制。而清朝在西藏却实行政教合一,驻藏大臣管僧俗高级官员任免,稽查财政收支、军队调防、边境防务。材料体现了

A.因地制宜的管理 B.中央集权的加强

C.专制主义的削弱 D.地缘政治的特点

10、黄宗羲提出,古代圣王倡行“崇本抑末”,其中“抑末”是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业。他作出这一论断旨在

A.表达对社会现实的不满 B.论证变革经济政策的合理性

C.宣扬经世致用思想 D.促进资本主义萌芽发展

11、洋务派巨擘左宗棠主持重刻《海国图志》,在该书序中慨言:百余年来,中国“水陆战备少弛”,英吉利“蹈我之瑕,构兵思逞”,“廿余载,事局如故”,“然同、光间福建设局造轮船,陇中用华匠制枪炮”,“此魏子所谓师其长技以制之也。”这认识反映了

A. 左宗棠、魏源顺乎世界之潮流迈出变法第一步

B. “师夷长技以制之”是洋务派自强之道的思想先导

C. 中国人学习西方经历了由器物层次到制度层次的变化

D. 以“中体西用”寻求变革,解决中国向何处去的问题

12、甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

A.已完成对军队的西式改革 B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助

13、维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )

A.推动了新旧势力的合流 B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力 D.意在彻底否定变法理论基础

14、1899年南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映( )

A.机器大生产导致了小农经济破产

B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济

D.个体手工业可纳入新的经济体系

15、结合所学,分析下表,对此解读正确的是( )

1895—1911年商办工业企业行业结构状况表(部分)

重矿业和交通业的发展始终处于领先地位

B.以轻工业为主的民族工业发展相对较快

C.传统经济形式已然淡出历史舞台

D.独立完整的工业体系已经形成

16、“百日维新前”,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮

B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变

D.维新派侧重动员民众变法

二、非选择题:本题共4题,共52分。

17、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(8分)

北魏墓葬文物图

参照人物服饰,按照时序排列上述三幅北魏墓葬文物图片,说明理由并阐述其史料价值。

18、阅读材料,回答问题。(20分)

材料 气候变化与应对,是当今世界最重要的话题。我国古代以农立国,气候变化极大地影响了农业区的进退,对作物品种、粮食产量、耕作方式也有很大的影响,甚至影响王朝的兴衰。通过对历史文献资料与考古资料分析,运用自然科学手段,学者们对我国历史上的气候变化有了比较深入的认识。下面是以公元纪年为时间尺度,根据学者研究制作的历史时期我国东部地区气候变化与粮食产量变化表。

(1)采用一个新的时间尺度,叙述中国历史上东部地区气候变化与相应政治盛衰情况。(10分)

(2)表中所示公元1320—1910年这一长时间的寒冷期,粮食产量有何新的特点?结合所学知识给出合理的解释。(10分)

19、阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 关于宋代历史,海内外学者著述颇丰,叙述各有侧重,如《儒家统治的时代:宋的转型》《中国思想与宗教的奔流:宋朝》 《宋史:文治昌盛与武功弱势》等,这些书名反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期,自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

20、阅读材料,回答问题。(12分)

史料一 清政府与后人/学者对《南京条约》部分内容的认识

(1)清政府与后人/学者产生认识上的差异的着眼点是什么?这说明了什么问题?

史料二

1895年“公车上书”事件标志着维新派正式形成。他们的政治理想就是在中国建立立宪政治。“君与民共议一国之政法”“以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之”。主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主①。

——摘编自张岂之《中国文明十五讲》戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也②。

——梁启超

戊戌变法实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏③,刷新风气,启示后人,功不可没。

——摘编自马立诚《历史的拐点》

(2)维新派在制度设计上有何创新?又有何保留?如何认识史料②③的观点?

参考答案

1-5 CDACA 6-10 CBDAB 11-16 BCCDBB

17.

提示 顺序:图二、图一、图三。

理由:图二中人物头戴风帽,上衣下裤,窄袖,袍衫,属典型鲜卑风格。文物出土于鲜卑族发祥地内蒙古。

图一人物头戴小帽,宽衣博带,窄袖袍衫,具有鲜卑服饰汉化特征,出土于平城(今大同),鲜卑族建立政权后曾将平城作为都城。

图三人物袖口宽大、长衫,具有汉化特征,且出土于河南洛阳偃师,北魏孝文帝将北魏都城由大同迁至此地。

史料价值:出土文物属于一手史料,可信度高。可用于研究北魏服饰发展、政治变革、民族交融等。

18.答案:

(1)高温—丰产—盛世: “1—200年”“570—770年”“930—1310年”分别对应两汉、隋唐、宋元时期,年平均气温高,有利于农作物生长,粮食亩产量高,社会经济发展,人们生活相对稳定,因而政治相对稳定,都在一定范围内出现盛世局面。

低温—减产—乱世: “210—560年”“780—920年”分别对应魏晋南北朝、五代十国时期,气候寒冷,影响农作物发展,粮食产量低,人们生活没有保障,因而导致社会动荡,政权林立。

(2)特点:气候严寒但粮食高产。

解释:经济重心南移、江南经济开发;高产农作物引进;国家长期统一,社会秩序相对稳定;精耕细作农耕技术的发展,促进了农业的发展。

19.略

20.

(1)着眼点:清政府:关注天朝颜面,维系清政府统治。

后人/学者:近代国家主权与民族利益。

说明:清政府对国际公法和国际形势严重缺乏认知,鸦片战争没有真正唤醒清王朝。

(2)创新:君主立宪、三权分立。

保留:君主的地位和权力。

认识:都肯定了戊戌维新的积极作用;认为其是一场爱国救亡运动;促进了民族觉醒和思想解放;推动了民主政治近代化。

同课章节目录