安徽省三海学地教育联盟2022-2023学年九年级上学期入学学情调研语文试卷(word含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省三海学地教育联盟2022-2023学年九年级上学期入学学情调研语文试卷(word含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 99.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-26 22:52:20 | ||

图片预览

文档简介

安徽省三海学地教育联盟2022-2023学年九年级上学期入学学情调研语文试卷

注意事项:

1.你拿到的试卷满分为150分(其中卷面书写占5分),考试时间共150分钟;

2.试券包括“试题卷”和“答题卷”两部分,“试题卷”共6页,“答题卷”共6页;

3.请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题是无效的;

4.考试结束后,请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。

一、语文积累与运用(40分)

1. 默写。(10分)

(1)心持国家情怀,肩担时代重任,善养“浩然之气”,是我们青年人应该具备的品质。何为“浩然之气”?是“ , ”(曹操《龟虽寿》)的老当益壮、锐意进取;是“ , ”(陆游《示儿》)的坚定信念和悲壮愿望;是“ , ”(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)的济世为民之情。正是这种凝聚而成的热忱,形成了我们的文化基因,成为中华民族的根与魂。

(2)在“君子以自强不息”的综合性学习中,安安同学发现古诗词中也不乏中国人的风骨。王安石《登飞来峰》中“ , ”两句表现自己虽遇挫折,仍矢志不移的改革初心;刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》中“ , ”两句表达了自己抛开悲苦,要积极进取的人生态度。

2. 运用所积累的知识,完成(1)-(4)题。(13分)

【语段一】家国情怀作为中华优秀传统文化的宝贵精神财富,源于中国古代社会“家国同构”的社会格局。中国传统文化历来提倡将家与国从整体上进行关系建构,始终认为家是组成国的基本单元和细胞,国是千万家的伦理组合和共同利益体,总是把爱家与爱国、齐家与治国相提并论,所谓“国之本在家,家之本在身”“身修而后家齐,家齐而后国治”,这种将个人与家庭、家庭与社会、社会与国家一同建构的理念,生成了中国人特有的价值逻jī, 出了中国人家国情怀的独特精神谱系。把家国情怀放置在“家是最小国,国是千万家”的框架内进行价值设定,主张“先国后家、为国而家”,当家庭利益与国家利益发生矛盾不可两得时,把倡导并践行舍小家保国家作为个体最大的“孝”和对国家的最大的“忠”,这种价值观念渗血融思、根深dì固。

【语段二】为了国家的科技进步,黄大年不分日夜地带队攻关。[乙]科研项目进展神速,但黄大年的身体状况却每况愈下。 他毫不在意:“活一天赚一天,哪天倒下,就地掩埋。”[甲]从邓稼先到黄大年,诸多科学家们矢志报国的爱国情怀,为科学家精神注入了丰富的 。在中国共产党人的精神谱系中,爱国是鲜明的底色。[丙]铁人王进喜和工友们以“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”的顽强意志,甩掉了中国“贫油”的帽子,“两弹元勋”郭永怀,在即将坠落的飞机上,和警卫员用身体护住了国家绝密资料……他们为了国家的繁荣富强,把爱国之情、报国之志融入祖国的伟大事业之中,用行动诠释着心中那份深厚的家国情怀。

(1)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。(3分)

逻jī( ) 渗( )血 根深dì()固

(2)依次填入语段中横线处的词语,全都正确的一项是( )(3分)

A.绘画 反而 内涵 B.绘画 对此 内在

C.勾勒 反而 内在 D.勾勒 对此 内涵

(3)【语段二】中存在一些语病,请你阅读后进行修改。(4分)

①[甲]处画线句中存在语病,请你提出修改意见。(2分)

②[丙]处画线句中有一个标点符号用法错误,,请你提出修改意见。(2分)

(4)下列表述不正确的一项是( )(3分)

A.【语段一】中的“家国情怀”和“精神财富”都是偏正短语

B.【语段一】中的“生成”一词在句子中作谓语

C.【语段二】中画波浪线的句子是表递进关系的复句

D.【语段二】中的“伟大”和“深厚”都是形容词

3. 复兴中学九年级(1)班开展了一次以“诗韵传承,寄情千古”为主题的综合性学习活动,请你参与。(12分)

(1)请你结合下面郁雯老师所搜集的材料,用一句话概括从中得出的结论。(3分)

作为中华传统文化的精髓和代表,古典诗词带着深埋于每个中国人内心深处的文化基因,成为引领民众跨越千年、沟通古今、集中展示中华优秀传统文化魅力的精神家园。古典诗词中的名篇佳句总会在不经意间叩开我们的心扉,触动我们内心深处最柔软的地方。古典诗词的诵读,不应仅出现在综艺节目的舞台上;古典诗词的讲解,也不应加盖教师“专属”的身份标签;古典诗词的传承需要走向人间烟火,需要依靠广大群众。

(2)活动中,郁雯老师向同学们展示了两幅图画,让同学们分别配写古诗词。请你结合备选诗句,任选一幅图画为其配写诗句,并说明理由。(4分)

【备选诗句】潮平两岸阔,风正一帆悬。——王湾《次北固山下》

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白《行路难(其一)》

(3)本班同学在完成综合实践活动报告时,准备在其中添加一个活动作品,经同学们讨论后决定将朗诵《蒹葭》作为活动作品。请你从下面四种风格的配乐中选择一个,并写下你的观点。(5分)

悲伤绝望 惆怅伤感 慷慨激昂 热烈奔放

4. 以下是徽徽同学在阅读两本名著时所做的批注,请运用所积累的知识,完成(1)-(2)题。(5分)

编号 原文段 批注

① 青春胜利了。伤寒没有能夺走A的生命。这已是他第四次死里逃生①。卧床一个月之后,苍白瘦削的A终于站起来,迈着颤巍巍的双腿,扶着墙壁,在房间里试着走动。母亲搀着他走到窗口,他向路上望了很久。积雪融化了,小水洼闪闪发光。外面已经是乍暖还寒的早春天气了。 ①“第四次死里逃生”指的是 。

② B喝一声:“来,来,来!”便使棒盖将入来。C望后一退,B赶入一步,提起棒又复一棒下来。C看B脚步已乱了,被C把棒从地下一跳。B措手不及,就那一跳里和身一转,那棒直扫着B臁儿骨上,撇了棒,扑地倒了。 ②本书该故事的启示 。

人物A是《 》(填书名)中人物,编号②所描绘的故事叫 (填名称)。(2分)

徽徽在批注栏中仅做了开头,请你对批注①②进行补充。(3分)

① 。(1分)

② 。(2分)

二、阅读(50分)

请阅读下面的文字,回答问题。

[一](22分)

地上的云朵

刘江滨

冬季来了,天冷了,自然会想到温暖的棉衣,也就想起了棉花。

棉花在我的老家冀南平原,是再平常不过的农作物。民谚云,三亩田(粮),一亩棉,多有种植。至今,一提起棉花就在脑海中浮现出一幅美丽的画面:秋收时节,棉花 开笑脸,溢出朵朵棉絮,远远一望,地里白茫茫一片,像下了一场大雪,又像地上漫起了云朵。

棉花看似平常,其实很奇特。棉花的花朵叫棉花,棉花的果实也叫棉花,花与果实同一名字,这在植物中恐怕独一无二。棉之花通常有乳白色和淡红色,蔫蔫的,藏在枝杈间,仿若一个羞答答的村姑,既无炫丽的容颜,又无招摇的仪态,因此常常被人忽视。以至于人们一说棉花,脑子里映现出的是棉絮,果实太强势,取代了真正花朵的名分。棉花的另一个奇特之处,它是世界上唯一由种子生产纤维的植物,换句话说,大地上植物的果实大都是用来吃的,无论是庄稼、蔬菜还是瓜果,皆如此,而棉花不能吃,是用来穿的、用的。人的主要生存要素无非吃和穿,“吃靠田,穿靠棉”,食要果腹,衣要蔽体。棉花不仅御寒,还给人以基本的体面。

我小时候是在农村度过的,对棉花留下极深刻的记忆。那时还是生产队,棉田的地块足够阔大。每到夏天,棉花棵子长势茂盛,绿蓬蓬舒展着身板,长得茁壮的齐腰深,羸细的也能到大腿根处。此时,花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈。在那个年代,农人还没有赏花的闲情逸致,其实除葵花、油菜花外,与小麦、玉米、高粱、谷子等庄稼的花相比,棉花还是颇有几分姿色。在乡间,人们称棉花为“花”,花地、花柴、摘花、拾花、纺花等,当人们只说“花”的时候,那一定是指棉花,棉花冠绝所有的花而独享尊宠。我时常光顾棉花地,自然不是赏花而是割草,因为棉花低矮,可以随时站起身来透气,不像高大稠密的玉米地那般闷热。

棉花谢了,枝丫挂满了绿色的小铃铛,叫作棉铃。棉铃长大了,膨胀了,像饱满的桃子,又叫棉桃。虽然叫桃,只是形状仿佛,不能吃。棉桃 开了嘴,一瓣一瓣 出的不是果肉,而是白色的棉絮。一朵,两朵,千万朵,好像天上的白云从空中落在地上。这是不能融化的雪花,是农人真正期盼欢喜的花朵。于是,摘花成了秋野盛大的节日。大姑娘小媳妇间或有几个老年男子云集棉田,一个个腰间系着包袱,从棉桃里把棉絮扯出来放进包袱,颇像南方的采茶,手快的女人可以两手同时采摘。大家边干活边扯着闲话,这边胖婶对二妮说,这下好了,有了新花了,絮几床暄暄腾腾的新被褥,年根把事儿过了吧。二妮脸上飞起了红云,说,我才不嫁人呢。那边白嫂对黑嫂说,俺家二羔的棉袄破得都露出老套子了,跟狗啃似的,就等着这花下来呢。黑嫂说,谁说不是哩,新花有了,纺了线织了布,给孩子他爹做件新汗褂。白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。棉田里欢声笑语此起彼伏,惊得麻雀扑棱棱一阵乱飞。很快棉絮塞满了腰间的包袱,每个人都鼓着大肚子,像怀了身孕,彼此一望,又是一阵大笑。

秋收过后,农人还有一个拾秋的习惯,在田地里再扫荡搜索一遍,将抛撒的豆粒、隐藏的山药、洋姜等捡拾刨掘一番,拾花也在其列。摘花的时候难免摘不干净,会在棉桃的硬壳间残留一些棉絮,细细搜寻也会有不小的收获。这和麦收过后捡麦穗一样,这些活儿通常是由妇女和小孩干。正如清代乾隆年间《御题棉花图》所载:“霜后叶干,采摘所不及者,黏枝坠垄,是为剩棉。至十月朔,则任人拾取无禁。”也即拾的花可以拿回家,不用交公了。

小时候最快乐的事情,是过年时穿上新棉袄棉裤,漂漂亮亮,暖暖和和。那时对农事懵懵懂懂,不太清楚摘花之后还有轧籽、弹花、纺纱、织布、练染等多重工序。只记得夜晚伴着昏暗的灯光,母亲和姐姐在屋地盘腿而坐,把着纺车吱扭吱扭纺线,一手摇车,一手抻线,身子一俯一仰,手臂一送一张,仿佛节奏优美的舞蹈。是的,劳动是一种最美的舞蹈。遥想当年,当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。

如今已经几十年不穿棉衣了,但那种温暖成为永远挥之不去的记忆,深深烙在生命中。而一想起棉花,就好像眼前一片片洁白的云朵在大地上氤氲,驻留,气象万千,瑰丽无比。

(选自《天津日报》,有删改)

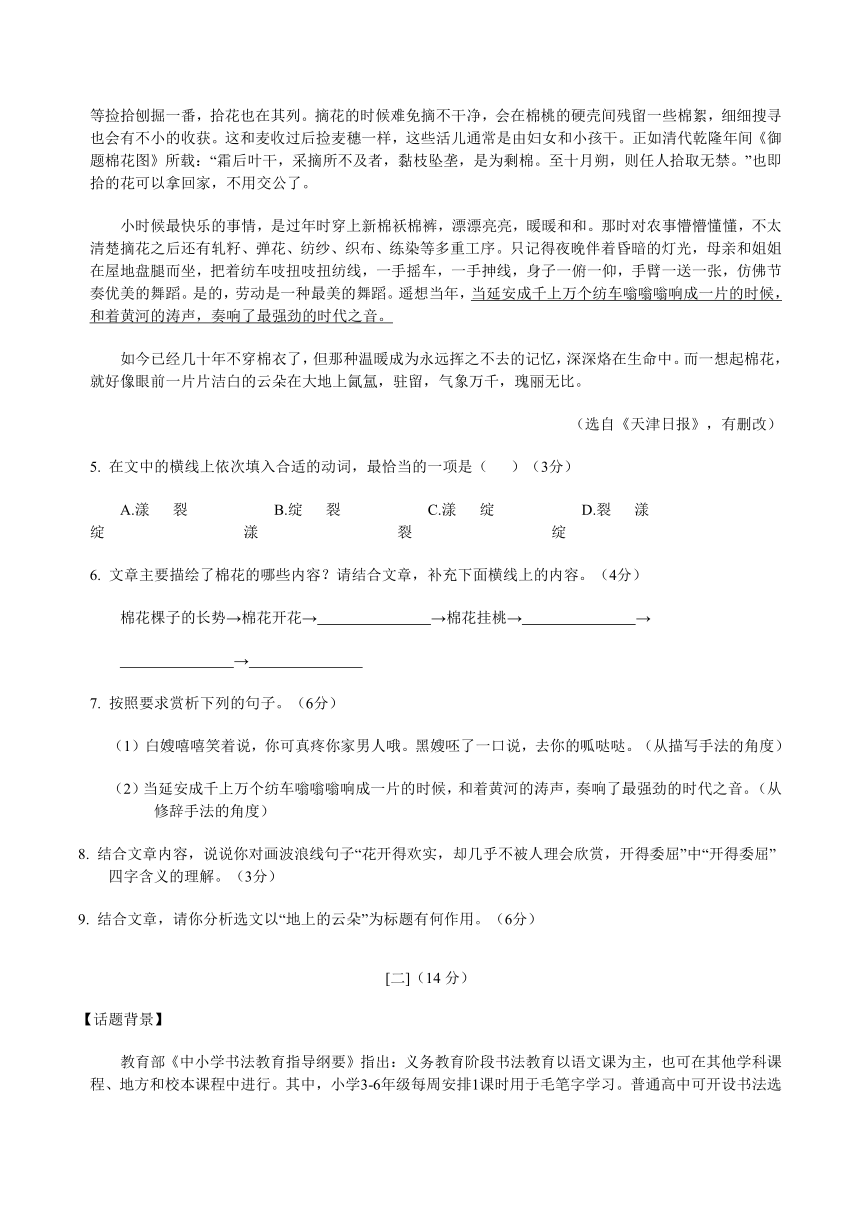

5. 在文中的横线上依次填入合适的动词,最恰当的一项是( )(3分)

A.漾 裂 绽 B.绽 裂 漾 C.漾 绽 裂 D.裂 漾 绽

6. 文章主要描绘了棉花的哪些内容?请结合文章,补充下面横线上的内容。(4分)

棉花棵子的长势→棉花开花→ →棉花挂桃→ →

→

7. 按照要求赏析下列的句子。(6分)

(1)白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。(从描写手法的角度)

(2)当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。(从修辞手法的角度)

8. 结合文章内容,说说你对画波浪线句子“花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈”中“开得委屈”四字含义的理解。(3分)

9. 结合文章,请你分析选文以“地上的云朵”为标题有何作用。(6分)

[二](14分)

【话题背景】

教育部《中小学书法教育指导纲要》指出:义务教育阶段书法教育以语文课为主,也可在其他学科课程、地方和校本课程中进行。其中,小学3-6年级每周安排1课时用于毛笔字学习。普通高中可开设书法选修课。

【调查数据】

一项网络调查显示:

71.4%的受访者表示一个人的字代表着一个人的形象气质;

72.5%的受访者曾经有拿字帖练字的经历;

42.5%的受访者认为自己的字拿不出手;

74.7%的受访者认为,即便在互联网时代,写一手好字仍很重要。

(摘自《中国青年报》)

【精选案例】

书法是戴敏的第一项特长。她回忆,小学放暑假,天天呆在家里练字,开始也觉得苦,“但练着练着就练出感觉了,十分享受这过程”。戴敏练书法源于父亲一次不经意的鼓励,后来就渐渐爱上了书法,而老师也通常会在写得好的字上画圈,“每次看到自己字上的圈多了就会感到很开心”。

对于雍依帆来说,少年时代的练字更多的是痛苦的任务,“老师布置的练字作业每次都拖到暑假的最后一个星期”。他认为,互联网时代,真正用笔写字的时候越来越少,“也就剩下在商场刷卡签名时会写写字了,我身边许多人都这么认为”。

(摘自中国教育新闻网)

【各方声音】

网友冰水椰子:我是教语文的,又兼着书法课,常常觉得力不从心。好在一个学期上的书法课不多,期中和期末考试前就偷偷地改上语文课了。

网友吞可吞:很喜欢书法教室和教室走廊陈列的名家作品。很羡慕写得一手好字的同学。但总是只有心动,没有行动。上了初中,作业多了,就更没有时间练字了。

沈尹默(书法家):世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人奇迹,无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏……

郭振有(中国教育学会常务副会长):书写,表达一种感情,与电脑打字不是一种状态。如果一切都机械化了,就没有审美,变得贫乏而没有了想象力。

沙如(中国教育学会书法专业委员会副秘书长):高、初中虽然学习压力加大了,但是练习书法

能让我们静下心来,每天有半小时的时间练书法,之后学习效率会更高。

(摘自互联网)

【新闻现场】

本报讯 今天,“传承兰亭——绍兴市区中小学生‘兰亭雅集42人展’”在书法圣地兰亭右军祠启幕,这成为今年兰亭书法节的一个亮点。市内许多中小学校积极组织学生前来参观展览。一位带队老师说,他们学校有很多书法爱好者,在征集作品和报名参观的时候,大家都很积极,他们是传承中国书法、传承中华文化的希望和未来。

(摘自《绍兴晚报》,有删改)

10.下列选项中与文意不相符的一项是( )(3分)

A.教育部要求,小学3-6年级每周要安排1课时练习书法,普通高中要开设书法选修课。

B.从调查数据可以看出,书法教育进中小学课堂有较好的社会基础。

C.有反对者认为,互联网时代,写字的机会越来越少了,也就没有必要学写毛笔字了。

D.中国书法是世人公认的最高艺术,它具有审美价值,能丰富人的想象力。

11.根据以上几则材料,分条概述中小学生学习书法的意义。(3分)

12.根据以上材料,分析中小学书法教育目前存在的不利因素。(6分)

13.就激发学生书法学习兴趣的问题,结合以上材料,给学校提两点建议。(2分)

[三](14分)

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】子瞻①迁②于齐安,庐于江上。……昔余少年,从子瞻游。有山可登,有水可浮,子瞻未始不褰裳③先之。有不得至,为之怅然移日。至其翩然独往,逍遥泉石之上,撷林卉,拾涧实,酌水而饮之,见者以为仙也。盖天下之乐无穷,而以适意④为悦。方其得意,万物无以易之。及其既厌,未有不洒然自笑者也。譬之饮食,杂陈于前,要之一饱,而同委于臭腐。夫孰知得失之所在?惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。此子瞻之所以有乐于是也。

(节选自《武昌九曲亭记》)

【注】①子瞻:苏轼的字。②迁:贬谪。③褰裳:提起衣裳。④适意:合乎自己的心意。

14.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)树林阴翳 翳:____________ (2)太守谓谁 谓:____________

(3)及其既厌 既:____________ (4)而姑寓焉 寓:____________

15.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)已而夕阳在山,人影散乱。

(2)此子瞻之所以有乐于是也。

16.【甲】文的“太守之乐”和【乙】文的“子瞻之乐”分别指的是 、 。(2分)

17.结合【甲】【乙】两文的内容,分析欧阳修和子瞻两人的共同点。(4分)

三、写作(55分)

18.阅读下面文字,按照要求作文。

春生迎夏长,人来或人往,秋收送冬藏。我们每一个瞬间都在向上一个瞬间告别,告别以前的欢笑,以前的残缺。告别好以前的人,才能迎接之后的未知的人。

请以“再见,亲爱的你”为题,联系自己的经历和体验,写一篇记叙文。

要求:(1)文中不要透露你个人的身份信息;(2)抄袭是种不良行为,请不要照搬别人的文章;(3)不少于600字。

安徽省三海学地教育联盟2022-2023学年九年级上学期入学学情调研语文试卷

注意事项:

1.你拿到的试卷满分为150分(其中卷面书写占5分),考试时间共150分钟;

2.试券包括“试题卷”和“答题卷”两部分,“试题卷”共6页,“答题卷”共6页;

3.请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题是无效的;

4.考试结束后,请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。

一、语文积累与运用(40分)

1. 默写。(10分)

(1)心持国家情怀,肩担时代重任,善养“浩然之气”,是我们青年人应该具备的品质。何为“浩然之气”?是“ , ”(曹操《龟虽寿》)的老当益壮、锐意进取;是“ , ”(陆游《示儿》)的坚定信念和悲壮愿望;是“ , ”(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)的济世为民之情。正是这种凝聚而成的热忱,形成了我们的文化基因,成为中华民族的根与魂。

(2)在“君子以自强不息”的综合性学习中,安安同学发现古诗词中也不乏中国人的风骨。王安石《登飞来峰》中“ , ”两句表现自己虽遇挫折,仍矢志不移的改革初心;刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》中“ , ”两句表达了自己抛开悲苦,要积极进取的人生态度。

【分析】本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

【解答】答案:

(1)老骥伏枥 志在千里 王师北定中原日 家祭无忘告乃翁 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜(重点字:骥、厦)

(2)不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层 沉舟侧畔千帆过 病树前头万木春(重点字:畔)

【点评】为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴:

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

2. 运用所积累的知识,完成(1)-(4)题。(13分)

【语段一】家国情怀作为中华优秀传统文化的宝贵精神财富,源于中国古代社会“家国同构”的社会格局。中国传统文化历来提倡将家与国从整体上进行关系建构,始终认为家是组成国的基本单元和细胞,国是千万家的伦理组合和共同利益体,总是把爱家与爱国、齐家与治国相提并论,所谓“国之本在家,家之本在身”“身修而后家齐,家齐而后国治”,这种将个人与家庭、家庭与社会、社会与国家一同建构的理念,生成了中国人特有的价值逻jī, 出了中国人家国情怀的独特精神谱系。把家国情怀放置在“家是最小国,国是千万家”的框架内进行价值设定,主张“先国后家、为国而家”,当家庭利益与国家利益发生矛盾不可两得时,把倡导并践行舍小家保国家作为个体最大的“孝”和对国家的最大的“忠”,这种价值观念渗血融思、根深dì固。

【语段二】为了国家的科技进步,黄大年不分日夜地带队攻关。[乙]科研项目进展神速,但黄大年的身体状况却每况愈下。 他毫不在意:“活一天赚一天,哪天倒下,就地掩埋。”[甲]从邓稼先到黄大年,诸多科学家们矢志报国的爱国情怀,为科学家精神注入了丰富的 。在中国共产党人的精神谱系中,爱国是鲜明的底色。[丙]铁人王进喜和工友们以“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”的顽强意志,甩掉了中国“贫油”的帽子,“两弹元勋”郭永怀,在即将坠落的飞机上,和警卫员用身体护住了国家绝密资料……他们为了国家的繁荣富强,把爱国之情、报国之志融入祖国的伟大事业之中,用行动诠释着心中那份深厚的家国情怀。

(1)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。(3分)

逻jī( ) 渗( )血 根深dì()固

(2)依次填入语段中横线处的词语,全都正确的一项是( )(3分)

A.绘画 反而 内涵 B.绘画 对此 内在

C.勾勒 反而 内在 D.勾勒 对此 内涵

(3)【语段二】中存在一些语病,请你阅读后进行修改。(4分)

①[甲]处画线句中存在语病,请你提出修改意见。(2分)

②[丙]处画线句中有一个标点符号用法错误,,请你提出修改意见。(2分)

(4)下列表述不正确的一项是( )(3分)

A.【语段一】中的“家国情怀”和“精神财富”都是偏正短语

B.【语段一】中的“生成”一词在句子中作谓语

C.【语段二】中画波浪线的句子是表递进关系的复句

D.【语段二】中的“伟大”和“深厚”都是形容词

【分析】(1)本题考查字音、字形。根据积累作答。“jī”写作“辑”;“渗”读作“shèn”;“dì”写作“蒂”。

(2)本题考查词语的选择使用。根据词义,结合语境分析。本题可用排除法。绘画:造型艺术之一。用笔等工具和墨、颜料等材料,在物质平面上绘制可视的形象。勾勒:①用线条画出轮廓;双钩。②用简单的笔墨描写事物的大致情况:这部小说善于~场面,渲染气氛。由语境可知,第一个横线处用“勾勒”,据此排除AB两项。“为科学家精神注入了丰富的_____”中“丰富的”与“内涵”搭配适当,所以第三个横线处填写“内涵”,据此排除C项。

故选:D。

(3)①本题考查病句修改。语义重复,删去“诸多”或“们”。

②本题考查标点。“铁人王进喜和工友们以‘宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田’的顽强意志,甩掉了中国‘贫油’的帽子”与“‘两弹元勋’郭永怀,在即将坠落的飞机上,和警卫员用身体护住了国家绝密资料……”是分句间的并列,将“帽子”后的“,”改为“;”。

(4)本题考查语文知识积累。

ABD.正确。

C.有误,画波浪线句子是转折关系复句。

故选:C。

【解答】答案:

(1)辑 shèn 蒂

(2)D

(3)①删去“诸多”或“们”。②将“帽子”后的“,”改为“;”。

(4)C

【点评】汉字的音与形是密不可分的,大部分汉字字形不同,读音不同,意义不同,但汉字中又存在着很多的多音字、形近字和形声字,不易区分。因此,平时的学习中对字音与字形的辨析要到位,努力做到不误读,不误解,不误写。

3. 复兴中学九年级(1)班开展了一次以“诗韵传承,寄情千古”为主题的综合性学习活动,请你参与。(12分)

(1)请你结合下面郁雯老师所搜集的材料,用一句话概括从中得出的结论。(3分)

作为中华传统文化的精髓和代表,古典诗词带着深埋于每个中国人内心深处的文化基因,成为引领民众跨越千年、沟通古今、集中展示中华优秀传统文化魅力的精神家园。古典诗词中的名篇佳句总会在不经意间叩开我们的心扉,触动我们内心深处最柔软的地方。古典诗词的诵读,不应仅出现在综艺节目的舞台上;古典诗词的讲解,也不应加盖教师“专属”的身份标签;古典诗词的传承需要走向人间烟火,需要依靠广大群众。

(2)活动中,郁雯老师向同学们展示了两幅图画,让同学们分别配写古诗词。请你结合备选诗句,任选一幅图画为其配写诗句,并说明理由。(4分)

【备选诗句】潮平两岸阔,风正一帆悬。——王湾《次北固山下》

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白《行路难(其一)》

(3)本班同学在完成综合实践活动报告时,准备在其中添加一个活动作品,经同学们讨论后决定将朗诵《蒹葭》作为活动作品。请你从下面四种风格的配乐中选择一个,并写下你的观点。(5分)

悲伤绝望 惆怅伤感 慷慨激昂 热烈奔放

【分析】(1)本题考查材料探究。概括结论要明确材料的主体内容。该材料首先介绍了古典诗词的地位,其次介绍了古典诗词的意义,最后明确古典诗词的传承需要依靠广大群众。因此,进行简要概括,得出结论:古典诗词作为中华传统文化的精髓和代表,需要依靠广大群众来传承。

(2)本题考查综合读写。可任选图片,结合诗句和图片内容说明理由。如选择图二,与之匹配的是王湾的“潮平两岸阔,风正一帆悬”,这两句诗的意思是潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,帆顺着风端直高挂。从图二中可以看到一艘船在平静的海面上缓缓前行,帆很正,江面开阔且无风浪,把平野开阔、大江直流、风平浪静的大景表现出来了,符合“潮平两岸阔,风正一帆悬”一句的内容。

(3)本题考查诗歌的理解赏析。《蒹葭》是《诗经》中脍炙人口的名篇,全诗三章,每章八句,描述了追求心中思慕之人而不可得的惆怅之情。作者采用了赋中见兴的笔法,通过对眼前真景的描写与赞叹,绘画出一个空灵缥缈的意境。诗人抓住秋色独有的特征,把暮秋特有景色与人物委婉惆怅的相思感情浇铸在一起,从而渲染了全诗的气氛,创造了一个扑朔迷离、情景交融的意境,正是“一切景语皆情语”的体现。据此分析可知,朗诵这首诗的时候,应选“惆怅伤感”风格的配乐。

【解答】答案:

(1)古典诗词带着深埋于中国人内心深处的文化基因,它的传承需要依靠广大群众

(2)示例1:图一:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。从图一可看到大海上波涛汹涌,一艘船正在乘风破浪,勇往直前。李白这两句诗的意思是相信乘风破浪的时机总会到来,到时定要扬起征帆,横渡沧海!尽管前路障碍重重,但仍能乘长风破万里浪,挂上云帆,横渡沧海,到达理想的彼岸。图一与李白诗句的场景和主题完美契合。

示例2:图二:与之匹配的是王湾的“潮平两岸阔,风正一帆悬”,这两句诗的意思是潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,帆顺着风端直高挂。从图二中可以看到一艘船在平静的海面上缓缓前行,帆很正,江面开阔且无风浪,把平野开阔、大江直流、风平浪静的大景表现出来了,符合“潮平两岸阔,风正一帆悬”一句的内容。

(3)示例:应选取惆怅伤感风格的音乐。《蒹葭》是一首抒情诗,含蓄委婉地抒发了主人公对“伊人”可望而不可及的无限情意,全诗充满难言的惆怅与伤感。所以我认为应选取惆怅伤感风格的音乐。

【点评】综合读写题就是给出一段材料,考查学生的审题能力、语言组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

4. 以下是徽徽同学在阅读两本名著时所做的批注,请运用所积累的知识,完成(1)-(2)题。(5分)

编号 原文段 批注

① 青春胜利了。伤寒没有能夺走A的生命。这已是他第四次死里逃生①。卧床一个月之后,苍白瘦削的A终于站起来,迈着颤巍巍的双腿,扶着墙壁,在房间里试着走动。母亲搀着他走到窗口,他向路上望了很久。积雪融化了,小水洼闪闪发光。外面已经是乍暖还寒的早春天气了。 ①“第四次死里逃生”指的是 。

② B喝一声:“来,来,来!”便使棒盖将入来。C望后一退,B赶入一步,提起棒又复一棒下来。C看B脚步已乱了,被C把棒从地下一跳。B措手不及,就那一跳里和身一转,那棒直扫着B臁儿骨上,撇了棒,扑地倒了。 ②本书该故事的启示 。

人物A是《 》(填书名)中人物,编号②所描绘的故事叫 (填名称)。(2分)

徽徽在批注栏中仅做了开头,请你对批注①②进行补充。(3分)

① 。(1分)

② 。(2分)

【分析】本题考查名著阅读。

【解答】(1)本题考查名著人物及情节的理解掌握。根据“伤寒没有能夺走A的生命”“这已是他第四次死里逃生”等语句可知,A是保尔,他是小说《钢铁是怎样炼成的》中的主人公。根据“便使棒盖将入来”“B措手不及,就那一跳里和身一转,那棒直扫着B臁儿骨上,撇了棒,扑地倒了”等语句可知,这段文字出自《水浒传》,写的是“林冲棒打洪教头”的故事。

(2)①本题考查名著阅读理解。小说中保尔经历了四次死亡的考验:第一次是在波兰白军的战斗中保尔的腿受伤并得了伤寒;第二次是保尔在骑兵部队的战斗中,一颗炸弹在保尔身边炸响,头部受了重伤;第三次,是繁重紧张的肃反工作击倒了有着伤病的保尔,不得不离开岗位,回家养病。第四次,是在铁路快修完时,保尔得了伤寒和大叶性肺炎;这四次“死里逃生”表现了保尔顽强的生命力,钢铁般的坚强意志。

②本题考查阅读启示。②写的是“林冲棒打洪教头”的故事。林冲遭受高太尉的陷害,被开封府发配至柴进庄上。柴进见是赫赫有名的八十万禁军教头林冲,心中大喜,厚礼款待。洪教头随后前来,此人极度傲慢,对林冲步步紧逼,引发了柴进的不快,再加上柴进想看下两人的本事,便安排了两人的比武。林冲迫不得已和洪教头比武,结果轻松击败了他。洪教头羞愧地离开了。这个故事告诉我们:人外有人,天外有天,不能因为自己本领高强而目中无人。据此分析作答即可。

答案:

(1)钢铁是怎样炼成的 林冲棒打洪教头

(2)①保尔在修筑铁路时,患了伤寒并引发了大叶性肺炎,但是他最终战胜了病魔。

②【示例一】人外有人,天外有天,不能因为自己本领高强而目中无人。

【示例二】要沉着冷静,抓住时机,准确出击,才能战胜敌人。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

二、阅读(50分)

请阅读下面的文字,回答问题。

[一](22分)

地上的云朵

刘江滨

冬季来了,天冷了,自然会想到温暖的棉衣,也就想起了棉花。

棉花在我的老家冀南平原,是再平常不过的农作物。民谚云,三亩田(粮),一亩棉,多有种植。至今,一提起棉花就在脑海中浮现出一幅美丽的画面:秋收时节,棉花 开笑脸,溢出朵朵棉絮,远远一望,地里白茫茫一片,像下了一场大雪,又像地上漫起了云朵。

棉花看似平常,其实很奇特。棉花的花朵叫棉花,棉花的果实也叫棉花,花与果实同一名字,这在植物中恐怕独一无二。棉之花通常有乳白色和淡红色,蔫蔫的,藏在枝杈间,仿若一个羞答答的村姑,既无炫丽的容颜,又无招摇的仪态,因此常常被人忽视。以至于人们一说棉花,脑子里映现出的是棉絮,果实太强势,取代了真正花朵的名分。棉花的另一个奇特之处,它是世界上唯一由种子生产纤维的植物,换句话说,大地上植物的果实大都是用来吃的,无论是庄稼、蔬菜还是瓜果,皆如此,而棉花不能吃,是用来穿的、用的。人的主要生存要素无非吃和穿,“吃靠田,穿靠棉”,食要果腹,衣要蔽体。棉花不仅御寒,还给人以基本的体面。

我小时候是在农村度过的,对棉花留下极深刻的记忆。那时还是生产队,棉田的地块足够阔大。每到夏天,棉花棵子长势茂盛,绿蓬蓬舒展着身板,长得茁壮的齐腰深,羸细的也能到大腿根处。此时,花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈。在那个年代,农人还没有赏花的闲情逸致,其实除葵花、油菜花外,与小麦、玉米、高粱、谷子等庄稼的花相比,棉花还是颇有几分姿色。在乡间,人们称棉花为“花”,花地、花柴、摘花、拾花、纺花等,当人们只说“花”的时候,那一定是指棉花,棉花冠绝所有的花而独享尊宠。我时常光顾棉花地,自然不是赏花而是割草,因为棉花低矮,可以随时站起身来透气,不像高大稠密的玉米地那般闷热。

棉花谢了,枝丫挂满了绿色的小铃铛,叫作棉铃。棉铃长大了,膨胀了,像饱满的桃子,又叫棉桃。虽然叫桃,只是形状仿佛,不能吃。棉桃 开了嘴,一瓣一瓣 出的不是果肉,而是白色的棉絮。一朵,两朵,千万朵,好像天上的白云从空中落在地上。这是不能融化的雪花,是农人真正期盼欢喜的花朵。于是,摘花成了秋野盛大的节日。大姑娘小媳妇间或有几个老年男子云集棉田,一个个腰间系着包袱,从棉桃里把棉絮扯出来放进包袱,颇像南方的采茶,手快的女人可以两手同时采摘。大家边干活边扯着闲话,这边胖婶对二妮说,这下好了,有了新花了,絮几床暄暄腾腾的新被褥,年根把事儿过了吧。二妮脸上飞起了红云,说,我才不嫁人呢。那边白嫂对黑嫂说,俺家二羔的棉袄破得都露出老套子了,跟狗啃似的,就等着这花下来呢。黑嫂说,谁说不是哩,新花有了,纺了线织了布,给孩子他爹做件新汗褂。白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。棉田里欢声笑语此起彼伏,惊得麻雀扑棱棱一阵乱飞。很快棉絮塞满了腰间的包袱,每个人都鼓着大肚子,像怀了身孕,彼此一望,又是一阵大笑。

秋收过后,农人还有一个拾秋的习惯,在田地里再扫荡搜索一遍,将抛撒的豆粒、隐藏的山药、洋姜等捡拾刨掘一番,拾花也在其列。摘花的时候难免摘不干净,会在棉桃的硬壳间残留一些棉絮,细细搜寻也会有不小的收获。这和麦收过后捡麦穗一样,这些活儿通常是由妇女和小孩干。正如清代乾隆年间《御题棉花图》所载:“霜后叶干,采摘所不及者,黏枝坠垄,是为剩棉。至十月朔,则任人拾取无禁。”也即拾的花可以拿回家,不用交公了。

小时候最快乐的事情,是过年时穿上新棉袄棉裤,漂漂亮亮,暖暖和和。那时对农事懵懵懂懂,不太清楚摘花之后还有轧籽、弹花、纺纱、织布、练染等多重工序。只记得夜晚伴着昏暗的灯光,母亲和姐姐在屋地盘腿而坐,把着纺车吱扭吱扭纺线,一手摇车,一手抻线,身子一俯一仰,手臂一送一张,仿佛节奏优美的舞蹈。是的,劳动是一种最美的舞蹈。遥想当年,当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。

如今已经几十年不穿棉衣了,但那种温暖成为永远挥之不去的记忆,深深烙在生命中。而一想起棉花,就好像眼前一片片洁白的云朵在大地上氤氲,驻留,气象万千,瑰丽无比。

(选自《天津日报》,有删改)

5. 在文中的横线上依次填入合适的动词,最恰当的一项是( )(3分)

A.漾 裂 绽 B.绽 裂 漾 C.漾 绽 裂 D.裂 漾 绽

6. 文章主要描绘了棉花的哪些内容?请结合文章,补充下面横线上的内容。(4分)

棉花棵子的长势→棉花开花→ →棉花挂桃→ →

→

7. 按照要求赏析下列的句子。(6分)

(1)白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。(从描写手法的角度)

(2)当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。(从修辞手法的角度)

8. 结合文章内容,说说你对画波浪线句子“花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈”中“开得委屈”四字含义的理解。(3分)

9. 结合文章,请你分析选文以“地上的云朵”为标题有何作用。(6分)

【分析】本文记叙了棉花棵子的长势、棉花开花、棉花谢了、采摘棉絮、秋后拾花、纺织棉衣。文章表达了对劳动人民的赞美和歌颂。

【解答】(1)本题考查词语运用。第二空“棉桃_____开了嘴”,填“裂”,排除CD。第三空“一瓣一瓣_____出的不是果肉”,用“漾”搭配。排除A。

故选:B。

(2)本题考查文章内容梳理。结合“棉花谢了,枝丫挂满了绿色的小铃铛,叫作棉铃”,①概括为:棉花谢了;结合“大姑娘小媳妇间或有几个老年男子云集棉田,一个个腰间系着包袱,从棉桃里把棉絮扯出来放进包袱,颇像南方的采茶,手快的女人可以两手同时采摘”,②概括为:采摘棉絮;结合“秋收过后,农人还有一个拾秋的习惯,在田地里再扫荡搜索一遍,将抛撒的豆粒、隐藏的山药、洋姜等捡拾刨掘一番,拾花也在其列”,③概括为:秋后拾花;结合“只记得夜晚伴着昏暗的灯光,母亲和姐姐在屋里盘腿而坐,把着纺车吱扭吱扭纺线,一手摇车,一手抻线,身子一俯一仰,手臂一送一张,仿佛节奏优美的舞蹈”,④概括为:纺织棉衣。

(3)本题考查句子赏析。

①“白嫂嘻嘻笑着说”是神态描写,“你可真疼你家男人哦”是语言描写,“黑嫂呸了一口说”是动作描写,生动形象地写出白嫂、黑嫂棉地里一边劳动,一边欢声笑语的情景。

②“当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候”运用拟人修辞,将纺车人格化,生动形象地写出延安的生产的壮观场面,表达了作者对延安劳动人民的赞美之情。

(4)本题考查句子理解。结合“在那个年代,农人还没有赏花的闲情逸致”分析,画波浪线句子“花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈”中加点词语“开得委屈”这里指棉花虽然开得欢实,但是农人没有赏花的闲情逸致。

(5)本题考查标题作用分析。文章题目运用了比喻的修辞手法,把棉花比喻成云朵,点明文章主要线索;交代了文章主要内容。用新颖的角度引人入胜吸,引读者阅读兴趣。

答案:

(1)B

(2)棉花谢了 采摘棉絮 秋后拾花 纺织棉衣

(3)①运用神态描写、语言描写、动作描写,生动形象地写出白嫂、黑嫂棉地里一边劳动,一边欢声笑语的情景。

②拟人修辞,生动形象地写出延安的生产的壮观场面,表达了作者对延安劳动人民的赞美之情。

(4)这里指棉花虽然开得欢实,但是农人没有赏花的闲情逸致。

(5)①点明文章主要线索;②交代文章主要内容;③运用比喻修辞,引读者阅读兴趣。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

[二](14分)

【话题背景】

教育部《中小学书法教育指导纲要》指出:义务教育阶段书法教育以语文课为主,也可在其他学科课程、地方和校本课程中进行。其中,小学3-6年级每周安排1课时用于毛笔字学习。普通高中可开设书法选修课。

【调查数据】

一项网络调查显示:

71.4%的受访者表示一个人的字代表着一个人的形象气质;

72.5%的受访者曾经有拿字帖练字的经历;

42.5%的受访者认为自己的字拿不出手;

74.7%的受访者认为,即便在互联网时代,写一手好字仍很重要。

(摘自《中国青年报》)

【精选案例】

书法是戴敏的第一项特长。她回忆,小学放暑假,天天呆在家里练字,开始也觉得苦,“但练着练着就练出感觉了,十分享受这过程”。戴敏练书法源于父亲一次不经意的鼓励,后来就渐渐爱上了书法,而老师也通常会在写得好的字上画圈,“每次看到自己字上的圈多了就会感到很开心”。

对于雍依帆来说,少年时代的练字更多的是痛苦的任务,“老师布置的练字作业每次都拖到暑假的最后一个星期”。他认为,互联网时代,真正用笔写字的时候越来越少,“也就剩下在商场刷卡签名时会写写字了,我身边许多人都这么认为”。

(摘自中国教育新闻网)

【各方声音】

网友冰水椰子:我是教语文的,又兼着书法课,常常觉得力不从心。好在一个学期上的书法课不多,期中和期末考试前就偷偷地改上语文课了。

网友吞可吞:很喜欢书法教室和教室走廊陈列的名家作品。很羡慕写得一手好字的同学。但总是只有心动,没有行动。上了初中,作业多了,就更没有时间练字了。

沈尹默(书法家):世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人奇迹,无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏……

郭振有(中国教育学会常务副会长):书写,表达一种感情,与电脑打字不是一种状态。如果一切都机械化了,就没有审美,变得贫乏而没有了想象力。

沙如(中国教育学会书法专业委员会副秘书长):高、初中虽然学习压力加大了,但是练习书法

能让我们静下心来,每天有半小时的时间练书法,之后学习效率会更高。

(摘自互联网)

【新闻现场】

本报讯 今天,“传承兰亭——绍兴市区中小学生‘兰亭雅集42人展’”在书法圣地兰亭右军祠启幕,这成为今年兰亭书法节的一个亮点。市内许多中小学校积极组织学生前来参观展览。一位带队老师说,他们学校有很多书法爱好者,在征集作品和报名参观的时候,大家都很积极,他们是传承中国书法、传承中华文化的希望和未来。

(摘自《绍兴晚报》,有删改)

10.下列选项中与文意不相符的一项是( )(3分)

A.教育部要求,小学3-6年级每周要安排1课时练习书法,普通高中要开设书法选修课。

B.从调查数据可以看出,书法教育进中小学课堂有较好的社会基础。

C.有反对者认为,互联网时代,写字的机会越来越少了,也就没有必要学写毛笔字了。

D.中国书法是世人公认的最高艺术,它具有审美价值,能丰富人的想象力。

11.根据以上几则材料,分条概述中小学生学习书法的意义。(3分)

12.根据以上材料,分析中小学书法教育目前存在的不利因素。(6分)

13.就激发学生书法学习兴趣的问题,结合以上材料,给学校提两点建议。(2分)

【分析】这是一道图表(文)转换题,考查了考生的语言运用能力。解答此题需先审题,明确题目要求;描述漫画的内容时画面上有的都要叙述出来,包括文字,要注意按一定的顺序描述;谈漫画的启示是语言要简练。

【解答】(1)本题为信息梳理题。抓住各项表述的信息要点,搜寻文章内容,找到相关的信息,尤其要注意修饰限定性词语的表达作用,一一比较,判断正误。A错,文中是说“普通高中可开设书法选修课。”“可”表示不是硬性的规定,与A项表述的“普通高中要开设书法修选课“意思不同。

(2)阅读材料“各方声音”,了解书法家和有关部门人员关于书法的评论内容,抓住他们所说的话,从中摘引关键词句,从培养人的气质修养和作为休息的手段从而提高学习效率以及传承文化等方面一一概括。

(3)阅读“精选案例”“各方声音”两则材料,根据“依帆”和网友所说的话,摘取关键语句,从学生学习的兴趣、学校教育状况、学生学习实情两方面来说明书法学习存在的不利因素。

(4)根据上一题的解答,针对中小学书法教育目前存在的不利因素,可从营造学书法的气氛、激发学生的学书法的兴趣、合理安排学生学习时间等方面来提出切实要行的建议。

答案:

(1)A

(2)①提升一个人的形象气质。②使人静心,缓解压力,提高学习效率;③发展特长,培养自信;④传承书法艺术。传承中华文化。(一点1分,答出任意三点即可)

(3)①书法实用性不强,许多人对学书法缺乏积极性,②学校缺乏专业的书法教师;③中小学生学习压力大,书法学习时间无法保证。(答出一点得2分,答出两点得3分)

(4)①要求老师在书法教学中多鼓励学生;②营造有利于书法教育的环境氛围;(答“将名家书法、学生优秀作品上墙,增强文化氛围”等亦可)③开展丰富多彩的活动

【点评】图文转换题目是一种综合性强、技巧性强的新题型,要求考生根据图形或表格中的有关内容,展开分析、理解、辨别或挖掘某些隐含信息,对材料进行综合性评价或者推断,最后用恰当的语言表达出来。这种题型实际上是对学生的信息筛选能力、信息分析能力、归纳概括能力、逻辑推断能力等的综合考查。难度较大。

[三](14分)

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】子瞻①迁②于齐安,庐于江上。……昔余少年,从子瞻游。有山可登,有水可浮,子瞻未始不褰裳③先之。有不得至,为之怅然移日。至其翩然独往,逍遥泉石之上,撷林卉,拾涧实,酌水而饮之,见者以为仙也。盖天下之乐无穷,而以适意④为悦。方其得意,万物无以易之。及其既厌,未有不洒然自笑者也。譬之饮食,杂陈于前,要之一饱,而同委于臭腐。夫孰知得失之所在?惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。此子瞻之所以有乐于是也。

(节选自《武昌九曲亭记》)

【注】①子瞻:苏轼的字。②迁:贬谪。③褰裳:提起衣裳。④适意:合乎自己的心意。

14.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)树林阴翳 翳:____________ (2)太守谓谁 谓:____________

(3)及其既厌 既:____________ (4)而姑寓焉 寓:____________

15.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)已而夕阳在山,人影散乱。

(2)此子瞻之所以有乐于是也。

16.【甲】文的“太守之乐”和【乙】文的“子瞻之乐”分别指的是 、 。(2分)

17.结合【甲】【乙】两文的内容,分析欧阳修和子瞻两人的共同点。(4分)

【分析】【甲】译文:

不久,太阳下山了,人影散乱,宾客们跟随太守回去了。树林里的枝叶茂密成林,鸟儿到处叫,是游人离开后鸟儿在欢乐地跳跃。但是鸟儿只知道山林中的快乐,却不知道人们的快乐。而人们只知道跟随太守游玩的快乐,却不知道太守以游人的快乐为快乐啊。醉了能够和大家一起欢乐,醒来能够用文章记叙这乐事的人,是太守。太守是谁呢?是庐陵欧阳修吧。

【乙】译文:

子瞻被贬到齐安后,他的家就住在江边……我年轻的时候,跟随着子瞻到各地游玩。遇山就登山,遇水就划船,子瞻每次都是带头提起衣服卷起裤脚去的。有些地方不能到达,子瞻就闷闷不乐很久。有时他一个人飘然独游,自由自在地在泉边岩石上漫游,采摘着树林中的山花野草,随意捡着山中的落果,喝着溪水,看到他这样子的人都把他当作神仙。其实天下的乐事很多,而使人心情畅快的事是最叫人喜爱的。当他称心如意的时候,什么都不能换取这种快乐。到了他兴尽的时候,常常感到吃惊,又自我解嘲。就好像是喝酒吃饭,丰盛的菜肴摆在面前,只不过是为了填饱肚子罢了,而吃下去后,那些食物同样都变成了腐臭的东西。有谁知道人生乐趣是从哪里获得,又是在哪里失掉的呢?只要心中无愧,外面不受到人家的指责,把心思寄托在这(山林之间)又有什么呢。这就是子瞻在这里感到快乐的原因。

【解答】(1)本题考查文言实词的理解分析能力。

①句意:树林里的枝叶茂密成林。翳,遮盖。

②句意:太守是谁?谓,为,是。

③句意:到了他兴尽的时候。既,已经。

④句意:把心思寄托在这(山林之间)又有什么呢。寓,寄托。

(2)本题考查文言语句的理解翻译能力。

①重点词:已而,不久,一会儿。句意:不久夕阳落到山上,人的影子散乱一地。

②重点词:此,这。所以:……的原因。句意:这就是子瞻在这里找到快乐的原因。

(3)本题考查对文言文章内容的理解分析能力。

根据【甲】文“知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”及“醉能同其乐”可概括,太守的“乐”在于“与民同乐”;根据【乙】文“盖天下之乐无穷,而以适意为悦。方其得意,万物无以易之”可概括,“子瞻之乐”在于“自得其乐”。

(4)本题考查对文言人物形象的分析概括能力。

根据【甲】【乙】两文可知,欧阳修与子瞻所表达的情感有相同点:都借山水之乐来排遣遭贬后心中的郁抑,再根据【甲】文“知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”及“醉能同其乐”及【乙】文“盖天下之乐无穷,而以适意为悦。方其得意,万物无以易之”可概括,欧阳修与子瞻遭遇贬谪后都能随遇而安,寄情山水。

答案:

(1)①遮盖;②为,是;③已经; ④寄托。

(2)①不久夕阳落到山上,人的影子散乱一地。

②这就是子瞻在这里找到快乐的原因。

(3)与民同乐 自得其乐

(4)遭遇贬谪后都能随遇而安,寄情山水。

【点评】文言文翻译“六字诀

1.留。即保留原文中的专有名词、国号、年号、人名、地名、官名、职称、器具名称等,可照录不翻译。

2.直。即将文言中的单音节词直接译成以该词为语素的现代汉语的双音节或多音节词。

3.补。即将文言文中省略的词语、句子成分,在译文中适当地补充出来。

4.删。即删去不译的词。凡是古汉语中的发语词、判断词、在句子结构上起标志作用的助词、凑足音节的助词等,在现代汉语中没有词能替代,便可删去。

5.调。即对文言文中不同于现代汉语句式的特殊句式,翻译时要进行必要的调整,使译文完全符合现代汉语的表达习惯。

6.换。即对古今意义相同,但说法不同的词语,翻译时都要换成现在通俗的词语,使译文通达明快。

三、写作(55分)

18.阅读下面文字,按照要求作文。

春生迎夏长,人来或人往,秋收送冬藏。我们每一个瞬间都在向上一个瞬间告别,告别以前的欢笑,以前的残缺。告别好以前的人,才能迎接之后的未知的人。

请以“再见,亲爱的你”为题,联系自己的经历和体验,写一篇记叙文。

要求:(1)文中不要透露你个人的身份信息;(2)抄袭是种不良行为,请不要照搬别人的文章;(3)不少于600字。

【分析】这是一道命题作文。“再见,亲爱的你”贴近学生生活实际,让学生有话可说,有情可抒。提示语虽然简短,但能为我们迅速打开记忆的仓库,找到写作的素材。“再见”,实际上绝大多数结局是“再也不见”,即“告别”的意思。“再见”的对象,非常广泛。“再见,亲爱的你”,可以是与老师再见,与亲人再见,与朋友再见等等。文体要求写成记叙文。可以用第二人称写自己与他人告别的场景。在选材上应从小处着手,避开众人易选的材料,巧妙地选取自己熟悉的而又与众不同的一点入文。

【解答】再见,亲爱的你

三年的时光化作一颗流星,从记忆的星空里轻悠悠的掠过;三年的光阴变成一首月光曲,轻柔舒缓,震撼着人心。亲爱的老师,在这三年里是你陪伴着我们,看着我们成长;亲爱的老师,难忘和你在这三年里积累下点滴……

那是初一时,我怯怯地捏紧母亲的衣角,任由她把我牵到您的身边,母亲说,这就是我的老师。我望着你的面庞,一下子便想起:这是学前班给我们讲故事的老师呀!那时的你便在我的心里生了根,发了芽,常驻在我的心坎。

那时候的我成绩烂得一塌糊涂,人也十分内向,所以总是被人忽略。那是一次课堂上,您点了我的名字,让我背诵古诗。我站在那里,脸涨的通红,可偏偏就是背不出来,还是我那时的同桌帮了我一把。您将一切看在眼里,可是你没有生气,一次又一次的给我鼓励,若果不是你,我哪来今日的自信?正是因为你,我的成绩才如同雨后春笋,窜上了今日的高度。我还记得那是七年级下期。一堂课上,您先是说了班上的哪个同学有了进步,到末尾你才说要给一个同学奖励,让我们猜猜是谁。大家都说是那个女同学,你却笑而不言。直到最后,你才揭开了谜底——居然是我?!我简直不敢相信自己的耳朵。那是我第一次得到三好学生的奖状,薄薄的一张纸,捧在手里重似千斤。您望向我又惊又喜的目光,轻轻拍了拍我的头,让我再接再厉。

那是九年级的一堂课上,我偷偷传了张纸条给YY同学,大致内容是:“谁谁谁把你的橡皮擦弄丢了,找了很久才找到,真是好险哦!”却被眼尖的你看到,你当众宣读了我的纸条,班上的同学阴阳怪气的笑做一团,我记得你制止了他们,你说:“如果你把这些运用到作文里,绝对会很优异!”自此后,我才逐渐接触到作文的冰山一角,才有了今日这番成绩。

老师,是你用包容、鼓励让我迈上今日的高度,三年的时光,一直都是您陪伴在左右,是您……是您……

【点评】本文作者回忆了三年来老师对自己的教导,表达了对老师的感恩之情,语句通顺,结构合理,是一篇不错的习作。

注意事项:

1.你拿到的试卷满分为150分(其中卷面书写占5分),考试时间共150分钟;

2.试券包括“试题卷”和“答题卷”两部分,“试题卷”共6页,“答题卷”共6页;

3.请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题是无效的;

4.考试结束后,请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。

一、语文积累与运用(40分)

1. 默写。(10分)

(1)心持国家情怀,肩担时代重任,善养“浩然之气”,是我们青年人应该具备的品质。何为“浩然之气”?是“ , ”(曹操《龟虽寿》)的老当益壮、锐意进取;是“ , ”(陆游《示儿》)的坚定信念和悲壮愿望;是“ , ”(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)的济世为民之情。正是这种凝聚而成的热忱,形成了我们的文化基因,成为中华民族的根与魂。

(2)在“君子以自强不息”的综合性学习中,安安同学发现古诗词中也不乏中国人的风骨。王安石《登飞来峰》中“ , ”两句表现自己虽遇挫折,仍矢志不移的改革初心;刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》中“ , ”两句表达了自己抛开悲苦,要积极进取的人生态度。

2. 运用所积累的知识,完成(1)-(4)题。(13分)

【语段一】家国情怀作为中华优秀传统文化的宝贵精神财富,源于中国古代社会“家国同构”的社会格局。中国传统文化历来提倡将家与国从整体上进行关系建构,始终认为家是组成国的基本单元和细胞,国是千万家的伦理组合和共同利益体,总是把爱家与爱国、齐家与治国相提并论,所谓“国之本在家,家之本在身”“身修而后家齐,家齐而后国治”,这种将个人与家庭、家庭与社会、社会与国家一同建构的理念,生成了中国人特有的价值逻jī, 出了中国人家国情怀的独特精神谱系。把家国情怀放置在“家是最小国,国是千万家”的框架内进行价值设定,主张“先国后家、为国而家”,当家庭利益与国家利益发生矛盾不可两得时,把倡导并践行舍小家保国家作为个体最大的“孝”和对国家的最大的“忠”,这种价值观念渗血融思、根深dì固。

【语段二】为了国家的科技进步,黄大年不分日夜地带队攻关。[乙]科研项目进展神速,但黄大年的身体状况却每况愈下。 他毫不在意:“活一天赚一天,哪天倒下,就地掩埋。”[甲]从邓稼先到黄大年,诸多科学家们矢志报国的爱国情怀,为科学家精神注入了丰富的 。在中国共产党人的精神谱系中,爱国是鲜明的底色。[丙]铁人王进喜和工友们以“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”的顽强意志,甩掉了中国“贫油”的帽子,“两弹元勋”郭永怀,在即将坠落的飞机上,和警卫员用身体护住了国家绝密资料……他们为了国家的繁荣富强,把爱国之情、报国之志融入祖国的伟大事业之中,用行动诠释着心中那份深厚的家国情怀。

(1)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。(3分)

逻jī( ) 渗( )血 根深dì()固

(2)依次填入语段中横线处的词语,全都正确的一项是( )(3分)

A.绘画 反而 内涵 B.绘画 对此 内在

C.勾勒 反而 内在 D.勾勒 对此 内涵

(3)【语段二】中存在一些语病,请你阅读后进行修改。(4分)

①[甲]处画线句中存在语病,请你提出修改意见。(2分)

②[丙]处画线句中有一个标点符号用法错误,,请你提出修改意见。(2分)

(4)下列表述不正确的一项是( )(3分)

A.【语段一】中的“家国情怀”和“精神财富”都是偏正短语

B.【语段一】中的“生成”一词在句子中作谓语

C.【语段二】中画波浪线的句子是表递进关系的复句

D.【语段二】中的“伟大”和“深厚”都是形容词

3. 复兴中学九年级(1)班开展了一次以“诗韵传承,寄情千古”为主题的综合性学习活动,请你参与。(12分)

(1)请你结合下面郁雯老师所搜集的材料,用一句话概括从中得出的结论。(3分)

作为中华传统文化的精髓和代表,古典诗词带着深埋于每个中国人内心深处的文化基因,成为引领民众跨越千年、沟通古今、集中展示中华优秀传统文化魅力的精神家园。古典诗词中的名篇佳句总会在不经意间叩开我们的心扉,触动我们内心深处最柔软的地方。古典诗词的诵读,不应仅出现在综艺节目的舞台上;古典诗词的讲解,也不应加盖教师“专属”的身份标签;古典诗词的传承需要走向人间烟火,需要依靠广大群众。

(2)活动中,郁雯老师向同学们展示了两幅图画,让同学们分别配写古诗词。请你结合备选诗句,任选一幅图画为其配写诗句,并说明理由。(4分)

【备选诗句】潮平两岸阔,风正一帆悬。——王湾《次北固山下》

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白《行路难(其一)》

(3)本班同学在完成综合实践活动报告时,准备在其中添加一个活动作品,经同学们讨论后决定将朗诵《蒹葭》作为活动作品。请你从下面四种风格的配乐中选择一个,并写下你的观点。(5分)

悲伤绝望 惆怅伤感 慷慨激昂 热烈奔放

4. 以下是徽徽同学在阅读两本名著时所做的批注,请运用所积累的知识,完成(1)-(2)题。(5分)

编号 原文段 批注

① 青春胜利了。伤寒没有能夺走A的生命。这已是他第四次死里逃生①。卧床一个月之后,苍白瘦削的A终于站起来,迈着颤巍巍的双腿,扶着墙壁,在房间里试着走动。母亲搀着他走到窗口,他向路上望了很久。积雪融化了,小水洼闪闪发光。外面已经是乍暖还寒的早春天气了。 ①“第四次死里逃生”指的是 。

② B喝一声:“来,来,来!”便使棒盖将入来。C望后一退,B赶入一步,提起棒又复一棒下来。C看B脚步已乱了,被C把棒从地下一跳。B措手不及,就那一跳里和身一转,那棒直扫着B臁儿骨上,撇了棒,扑地倒了。 ②本书该故事的启示 。

人物A是《 》(填书名)中人物,编号②所描绘的故事叫 (填名称)。(2分)

徽徽在批注栏中仅做了开头,请你对批注①②进行补充。(3分)

① 。(1分)

② 。(2分)

二、阅读(50分)

请阅读下面的文字,回答问题。

[一](22分)

地上的云朵

刘江滨

冬季来了,天冷了,自然会想到温暖的棉衣,也就想起了棉花。

棉花在我的老家冀南平原,是再平常不过的农作物。民谚云,三亩田(粮),一亩棉,多有种植。至今,一提起棉花就在脑海中浮现出一幅美丽的画面:秋收时节,棉花 开笑脸,溢出朵朵棉絮,远远一望,地里白茫茫一片,像下了一场大雪,又像地上漫起了云朵。

棉花看似平常,其实很奇特。棉花的花朵叫棉花,棉花的果实也叫棉花,花与果实同一名字,这在植物中恐怕独一无二。棉之花通常有乳白色和淡红色,蔫蔫的,藏在枝杈间,仿若一个羞答答的村姑,既无炫丽的容颜,又无招摇的仪态,因此常常被人忽视。以至于人们一说棉花,脑子里映现出的是棉絮,果实太强势,取代了真正花朵的名分。棉花的另一个奇特之处,它是世界上唯一由种子生产纤维的植物,换句话说,大地上植物的果实大都是用来吃的,无论是庄稼、蔬菜还是瓜果,皆如此,而棉花不能吃,是用来穿的、用的。人的主要生存要素无非吃和穿,“吃靠田,穿靠棉”,食要果腹,衣要蔽体。棉花不仅御寒,还给人以基本的体面。

我小时候是在农村度过的,对棉花留下极深刻的记忆。那时还是生产队,棉田的地块足够阔大。每到夏天,棉花棵子长势茂盛,绿蓬蓬舒展着身板,长得茁壮的齐腰深,羸细的也能到大腿根处。此时,花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈。在那个年代,农人还没有赏花的闲情逸致,其实除葵花、油菜花外,与小麦、玉米、高粱、谷子等庄稼的花相比,棉花还是颇有几分姿色。在乡间,人们称棉花为“花”,花地、花柴、摘花、拾花、纺花等,当人们只说“花”的时候,那一定是指棉花,棉花冠绝所有的花而独享尊宠。我时常光顾棉花地,自然不是赏花而是割草,因为棉花低矮,可以随时站起身来透气,不像高大稠密的玉米地那般闷热。

棉花谢了,枝丫挂满了绿色的小铃铛,叫作棉铃。棉铃长大了,膨胀了,像饱满的桃子,又叫棉桃。虽然叫桃,只是形状仿佛,不能吃。棉桃 开了嘴,一瓣一瓣 出的不是果肉,而是白色的棉絮。一朵,两朵,千万朵,好像天上的白云从空中落在地上。这是不能融化的雪花,是农人真正期盼欢喜的花朵。于是,摘花成了秋野盛大的节日。大姑娘小媳妇间或有几个老年男子云集棉田,一个个腰间系着包袱,从棉桃里把棉絮扯出来放进包袱,颇像南方的采茶,手快的女人可以两手同时采摘。大家边干活边扯着闲话,这边胖婶对二妮说,这下好了,有了新花了,絮几床暄暄腾腾的新被褥,年根把事儿过了吧。二妮脸上飞起了红云,说,我才不嫁人呢。那边白嫂对黑嫂说,俺家二羔的棉袄破得都露出老套子了,跟狗啃似的,就等着这花下来呢。黑嫂说,谁说不是哩,新花有了,纺了线织了布,给孩子他爹做件新汗褂。白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。棉田里欢声笑语此起彼伏,惊得麻雀扑棱棱一阵乱飞。很快棉絮塞满了腰间的包袱,每个人都鼓着大肚子,像怀了身孕,彼此一望,又是一阵大笑。

秋收过后,农人还有一个拾秋的习惯,在田地里再扫荡搜索一遍,将抛撒的豆粒、隐藏的山药、洋姜等捡拾刨掘一番,拾花也在其列。摘花的时候难免摘不干净,会在棉桃的硬壳间残留一些棉絮,细细搜寻也会有不小的收获。这和麦收过后捡麦穗一样,这些活儿通常是由妇女和小孩干。正如清代乾隆年间《御题棉花图》所载:“霜后叶干,采摘所不及者,黏枝坠垄,是为剩棉。至十月朔,则任人拾取无禁。”也即拾的花可以拿回家,不用交公了。

小时候最快乐的事情,是过年时穿上新棉袄棉裤,漂漂亮亮,暖暖和和。那时对农事懵懵懂懂,不太清楚摘花之后还有轧籽、弹花、纺纱、织布、练染等多重工序。只记得夜晚伴着昏暗的灯光,母亲和姐姐在屋地盘腿而坐,把着纺车吱扭吱扭纺线,一手摇车,一手抻线,身子一俯一仰,手臂一送一张,仿佛节奏优美的舞蹈。是的,劳动是一种最美的舞蹈。遥想当年,当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。

如今已经几十年不穿棉衣了,但那种温暖成为永远挥之不去的记忆,深深烙在生命中。而一想起棉花,就好像眼前一片片洁白的云朵在大地上氤氲,驻留,气象万千,瑰丽无比。

(选自《天津日报》,有删改)

5. 在文中的横线上依次填入合适的动词,最恰当的一项是( )(3分)

A.漾 裂 绽 B.绽 裂 漾 C.漾 绽 裂 D.裂 漾 绽

6. 文章主要描绘了棉花的哪些内容?请结合文章,补充下面横线上的内容。(4分)

棉花棵子的长势→棉花开花→ →棉花挂桃→ →

→

7. 按照要求赏析下列的句子。(6分)

(1)白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。(从描写手法的角度)

(2)当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。(从修辞手法的角度)

8. 结合文章内容,说说你对画波浪线句子“花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈”中“开得委屈”四字含义的理解。(3分)

9. 结合文章,请你分析选文以“地上的云朵”为标题有何作用。(6分)

[二](14分)

【话题背景】

教育部《中小学书法教育指导纲要》指出:义务教育阶段书法教育以语文课为主,也可在其他学科课程、地方和校本课程中进行。其中,小学3-6年级每周安排1课时用于毛笔字学习。普通高中可开设书法选修课。

【调查数据】

一项网络调查显示:

71.4%的受访者表示一个人的字代表着一个人的形象气质;

72.5%的受访者曾经有拿字帖练字的经历;

42.5%的受访者认为自己的字拿不出手;

74.7%的受访者认为,即便在互联网时代,写一手好字仍很重要。

(摘自《中国青年报》)

【精选案例】

书法是戴敏的第一项特长。她回忆,小学放暑假,天天呆在家里练字,开始也觉得苦,“但练着练着就练出感觉了,十分享受这过程”。戴敏练书法源于父亲一次不经意的鼓励,后来就渐渐爱上了书法,而老师也通常会在写得好的字上画圈,“每次看到自己字上的圈多了就会感到很开心”。

对于雍依帆来说,少年时代的练字更多的是痛苦的任务,“老师布置的练字作业每次都拖到暑假的最后一个星期”。他认为,互联网时代,真正用笔写字的时候越来越少,“也就剩下在商场刷卡签名时会写写字了,我身边许多人都这么认为”。

(摘自中国教育新闻网)

【各方声音】

网友冰水椰子:我是教语文的,又兼着书法课,常常觉得力不从心。好在一个学期上的书法课不多,期中和期末考试前就偷偷地改上语文课了。

网友吞可吞:很喜欢书法教室和教室走廊陈列的名家作品。很羡慕写得一手好字的同学。但总是只有心动,没有行动。上了初中,作业多了,就更没有时间练字了。

沈尹默(书法家):世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人奇迹,无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏……

郭振有(中国教育学会常务副会长):书写,表达一种感情,与电脑打字不是一种状态。如果一切都机械化了,就没有审美,变得贫乏而没有了想象力。

沙如(中国教育学会书法专业委员会副秘书长):高、初中虽然学习压力加大了,但是练习书法

能让我们静下心来,每天有半小时的时间练书法,之后学习效率会更高。

(摘自互联网)

【新闻现场】

本报讯 今天,“传承兰亭——绍兴市区中小学生‘兰亭雅集42人展’”在书法圣地兰亭右军祠启幕,这成为今年兰亭书法节的一个亮点。市内许多中小学校积极组织学生前来参观展览。一位带队老师说,他们学校有很多书法爱好者,在征集作品和报名参观的时候,大家都很积极,他们是传承中国书法、传承中华文化的希望和未来。

(摘自《绍兴晚报》,有删改)

10.下列选项中与文意不相符的一项是( )(3分)

A.教育部要求,小学3-6年级每周要安排1课时练习书法,普通高中要开设书法选修课。

B.从调查数据可以看出,书法教育进中小学课堂有较好的社会基础。

C.有反对者认为,互联网时代,写字的机会越来越少了,也就没有必要学写毛笔字了。

D.中国书法是世人公认的最高艺术,它具有审美价值,能丰富人的想象力。

11.根据以上几则材料,分条概述中小学生学习书法的意义。(3分)

12.根据以上材料,分析中小学书法教育目前存在的不利因素。(6分)

13.就激发学生书法学习兴趣的问题,结合以上材料,给学校提两点建议。(2分)

[三](14分)

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】子瞻①迁②于齐安,庐于江上。……昔余少年,从子瞻游。有山可登,有水可浮,子瞻未始不褰裳③先之。有不得至,为之怅然移日。至其翩然独往,逍遥泉石之上,撷林卉,拾涧实,酌水而饮之,见者以为仙也。盖天下之乐无穷,而以适意④为悦。方其得意,万物无以易之。及其既厌,未有不洒然自笑者也。譬之饮食,杂陈于前,要之一饱,而同委于臭腐。夫孰知得失之所在?惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。此子瞻之所以有乐于是也。

(节选自《武昌九曲亭记》)

【注】①子瞻:苏轼的字。②迁:贬谪。③褰裳:提起衣裳。④适意:合乎自己的心意。

14.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)树林阴翳 翳:____________ (2)太守谓谁 谓:____________

(3)及其既厌 既:____________ (4)而姑寓焉 寓:____________

15.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)已而夕阳在山,人影散乱。

(2)此子瞻之所以有乐于是也。

16.【甲】文的“太守之乐”和【乙】文的“子瞻之乐”分别指的是 、 。(2分)

17.结合【甲】【乙】两文的内容,分析欧阳修和子瞻两人的共同点。(4分)

三、写作(55分)

18.阅读下面文字,按照要求作文。

春生迎夏长,人来或人往,秋收送冬藏。我们每一个瞬间都在向上一个瞬间告别,告别以前的欢笑,以前的残缺。告别好以前的人,才能迎接之后的未知的人。

请以“再见,亲爱的你”为题,联系自己的经历和体验,写一篇记叙文。

要求:(1)文中不要透露你个人的身份信息;(2)抄袭是种不良行为,请不要照搬别人的文章;(3)不少于600字。

安徽省三海学地教育联盟2022-2023学年九年级上学期入学学情调研语文试卷

注意事项:

1.你拿到的试卷满分为150分(其中卷面书写占5分),考试时间共150分钟;

2.试券包括“试题卷”和“答题卷”两部分,“试题卷”共6页,“答题卷”共6页;

3.请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题是无效的;

4.考试结束后,请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。

一、语文积累与运用(40分)

1. 默写。(10分)

(1)心持国家情怀,肩担时代重任,善养“浩然之气”,是我们青年人应该具备的品质。何为“浩然之气”?是“ , ”(曹操《龟虽寿》)的老当益壮、锐意进取;是“ , ”(陆游《示儿》)的坚定信念和悲壮愿望;是“ , ”(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)的济世为民之情。正是这种凝聚而成的热忱,形成了我们的文化基因,成为中华民族的根与魂。

(2)在“君子以自强不息”的综合性学习中,安安同学发现古诗词中也不乏中国人的风骨。王安石《登飞来峰》中“ , ”两句表现自己虽遇挫折,仍矢志不移的改革初心;刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》中“ , ”两句表达了自己抛开悲苦,要积极进取的人生态度。

【分析】本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

【解答】答案:

(1)老骥伏枥 志在千里 王师北定中原日 家祭无忘告乃翁 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜(重点字:骥、厦)

(2)不畏浮云遮望眼 自缘身在最高层 沉舟侧畔千帆过 病树前头万木春(重点字:畔)

【点评】为了保证在默写名句时不出错,关键还是平时要加强背诵和记忆,准确书写。下面几种方法可供借鉴:

1.保持良好的心态,培养识记兴趣。

2.多种方式相结合,提高识记效果。

3.提倡使用名句,巩固识记成果。

4.留心特别词句,规避识记误区。

2. 运用所积累的知识,完成(1)-(4)题。(13分)

【语段一】家国情怀作为中华优秀传统文化的宝贵精神财富,源于中国古代社会“家国同构”的社会格局。中国传统文化历来提倡将家与国从整体上进行关系建构,始终认为家是组成国的基本单元和细胞,国是千万家的伦理组合和共同利益体,总是把爱家与爱国、齐家与治国相提并论,所谓“国之本在家,家之本在身”“身修而后家齐,家齐而后国治”,这种将个人与家庭、家庭与社会、社会与国家一同建构的理念,生成了中国人特有的价值逻jī, 出了中国人家国情怀的独特精神谱系。把家国情怀放置在“家是最小国,国是千万家”的框架内进行价值设定,主张“先国后家、为国而家”,当家庭利益与国家利益发生矛盾不可两得时,把倡导并践行舍小家保国家作为个体最大的“孝”和对国家的最大的“忠”,这种价值观念渗血融思、根深dì固。

【语段二】为了国家的科技进步,黄大年不分日夜地带队攻关。[乙]科研项目进展神速,但黄大年的身体状况却每况愈下。 他毫不在意:“活一天赚一天,哪天倒下,就地掩埋。”[甲]从邓稼先到黄大年,诸多科学家们矢志报国的爱国情怀,为科学家精神注入了丰富的 。在中国共产党人的精神谱系中,爱国是鲜明的底色。[丙]铁人王进喜和工友们以“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”的顽强意志,甩掉了中国“贫油”的帽子,“两弹元勋”郭永怀,在即将坠落的飞机上,和警卫员用身体护住了国家绝密资料……他们为了国家的繁荣富强,把爱国之情、报国之志融入祖国的伟大事业之中,用行动诠释着心中那份深厚的家国情怀。

(1)给加点的字注音,根据拼音写出相应的汉字。(3分)

逻jī( ) 渗( )血 根深dì()固

(2)依次填入语段中横线处的词语,全都正确的一项是( )(3分)

A.绘画 反而 内涵 B.绘画 对此 内在

C.勾勒 反而 内在 D.勾勒 对此 内涵

(3)【语段二】中存在一些语病,请你阅读后进行修改。(4分)

①[甲]处画线句中存在语病,请你提出修改意见。(2分)

②[丙]处画线句中有一个标点符号用法错误,,请你提出修改意见。(2分)

(4)下列表述不正确的一项是( )(3分)

A.【语段一】中的“家国情怀”和“精神财富”都是偏正短语

B.【语段一】中的“生成”一词在句子中作谓语

C.【语段二】中画波浪线的句子是表递进关系的复句

D.【语段二】中的“伟大”和“深厚”都是形容词

【分析】(1)本题考查字音、字形。根据积累作答。“jī”写作“辑”;“渗”读作“shèn”;“dì”写作“蒂”。

(2)本题考查词语的选择使用。根据词义,结合语境分析。本题可用排除法。绘画:造型艺术之一。用笔等工具和墨、颜料等材料,在物质平面上绘制可视的形象。勾勒:①用线条画出轮廓;双钩。②用简单的笔墨描写事物的大致情况:这部小说善于~场面,渲染气氛。由语境可知,第一个横线处用“勾勒”,据此排除AB两项。“为科学家精神注入了丰富的_____”中“丰富的”与“内涵”搭配适当,所以第三个横线处填写“内涵”,据此排除C项。

故选:D。

(3)①本题考查病句修改。语义重复,删去“诸多”或“们”。

②本题考查标点。“铁人王进喜和工友们以‘宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田’的顽强意志,甩掉了中国‘贫油’的帽子”与“‘两弹元勋’郭永怀,在即将坠落的飞机上,和警卫员用身体护住了国家绝密资料……”是分句间的并列,将“帽子”后的“,”改为“;”。

(4)本题考查语文知识积累。

ABD.正确。

C.有误,画波浪线句子是转折关系复句。

故选:C。

【解答】答案:

(1)辑 shèn 蒂

(2)D

(3)①删去“诸多”或“们”。②将“帽子”后的“,”改为“;”。

(4)C

【点评】汉字的音与形是密不可分的,大部分汉字字形不同,读音不同,意义不同,但汉字中又存在着很多的多音字、形近字和形声字,不易区分。因此,平时的学习中对字音与字形的辨析要到位,努力做到不误读,不误解,不误写。

3. 复兴中学九年级(1)班开展了一次以“诗韵传承,寄情千古”为主题的综合性学习活动,请你参与。(12分)

(1)请你结合下面郁雯老师所搜集的材料,用一句话概括从中得出的结论。(3分)

作为中华传统文化的精髓和代表,古典诗词带着深埋于每个中国人内心深处的文化基因,成为引领民众跨越千年、沟通古今、集中展示中华优秀传统文化魅力的精神家园。古典诗词中的名篇佳句总会在不经意间叩开我们的心扉,触动我们内心深处最柔软的地方。古典诗词的诵读,不应仅出现在综艺节目的舞台上;古典诗词的讲解,也不应加盖教师“专属”的身份标签;古典诗词的传承需要走向人间烟火,需要依靠广大群众。

(2)活动中,郁雯老师向同学们展示了两幅图画,让同学们分别配写古诗词。请你结合备选诗句,任选一幅图画为其配写诗句,并说明理由。(4分)

【备选诗句】潮平两岸阔,风正一帆悬。——王湾《次北固山下》

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白《行路难(其一)》

(3)本班同学在完成综合实践活动报告时,准备在其中添加一个活动作品,经同学们讨论后决定将朗诵《蒹葭》作为活动作品。请你从下面四种风格的配乐中选择一个,并写下你的观点。(5分)

悲伤绝望 惆怅伤感 慷慨激昂 热烈奔放

【分析】(1)本题考查材料探究。概括结论要明确材料的主体内容。该材料首先介绍了古典诗词的地位,其次介绍了古典诗词的意义,最后明确古典诗词的传承需要依靠广大群众。因此,进行简要概括,得出结论:古典诗词作为中华传统文化的精髓和代表,需要依靠广大群众来传承。

(2)本题考查综合读写。可任选图片,结合诗句和图片内容说明理由。如选择图二,与之匹配的是王湾的“潮平两岸阔,风正一帆悬”,这两句诗的意思是潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,帆顺着风端直高挂。从图二中可以看到一艘船在平静的海面上缓缓前行,帆很正,江面开阔且无风浪,把平野开阔、大江直流、风平浪静的大景表现出来了,符合“潮平两岸阔,风正一帆悬”一句的内容。

(3)本题考查诗歌的理解赏析。《蒹葭》是《诗经》中脍炙人口的名篇,全诗三章,每章八句,描述了追求心中思慕之人而不可得的惆怅之情。作者采用了赋中见兴的笔法,通过对眼前真景的描写与赞叹,绘画出一个空灵缥缈的意境。诗人抓住秋色独有的特征,把暮秋特有景色与人物委婉惆怅的相思感情浇铸在一起,从而渲染了全诗的气氛,创造了一个扑朔迷离、情景交融的意境,正是“一切景语皆情语”的体现。据此分析可知,朗诵这首诗的时候,应选“惆怅伤感”风格的配乐。

【解答】答案:

(1)古典诗词带着深埋于中国人内心深处的文化基因,它的传承需要依靠广大群众

(2)示例1:图一:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。从图一可看到大海上波涛汹涌,一艘船正在乘风破浪,勇往直前。李白这两句诗的意思是相信乘风破浪的时机总会到来,到时定要扬起征帆,横渡沧海!尽管前路障碍重重,但仍能乘长风破万里浪,挂上云帆,横渡沧海,到达理想的彼岸。图一与李白诗句的场景和主题完美契合。

示例2:图二:与之匹配的是王湾的“潮平两岸阔,风正一帆悬”,这两句诗的意思是潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,帆顺着风端直高挂。从图二中可以看到一艘船在平静的海面上缓缓前行,帆很正,江面开阔且无风浪,把平野开阔、大江直流、风平浪静的大景表现出来了,符合“潮平两岸阔,风正一帆悬”一句的内容。

(3)示例:应选取惆怅伤感风格的音乐。《蒹葭》是一首抒情诗,含蓄委婉地抒发了主人公对“伊人”可望而不可及的无限情意,全诗充满难言的惆怅与伤感。所以我认为应选取惆怅伤感风格的音乐。

【点评】综合读写题就是给出一段材料,考查学生的审题能力、语言组织能力以及发挥能力,而且材料不仅仅是课本中设置的专题,更多的是会灵活地联系生活,联系社会实际,考查学生在一个具体情境中综合运用语文的能力,看学生是否可以发现问题,是否可以简洁、流畅地表达自己的见解。

4. 以下是徽徽同学在阅读两本名著时所做的批注,请运用所积累的知识,完成(1)-(2)题。(5分)

编号 原文段 批注

① 青春胜利了。伤寒没有能夺走A的生命。这已是他第四次死里逃生①。卧床一个月之后,苍白瘦削的A终于站起来,迈着颤巍巍的双腿,扶着墙壁,在房间里试着走动。母亲搀着他走到窗口,他向路上望了很久。积雪融化了,小水洼闪闪发光。外面已经是乍暖还寒的早春天气了。 ①“第四次死里逃生”指的是 。

② B喝一声:“来,来,来!”便使棒盖将入来。C望后一退,B赶入一步,提起棒又复一棒下来。C看B脚步已乱了,被C把棒从地下一跳。B措手不及,就那一跳里和身一转,那棒直扫着B臁儿骨上,撇了棒,扑地倒了。 ②本书该故事的启示 。

人物A是《 》(填书名)中人物,编号②所描绘的故事叫 (填名称)。(2分)

徽徽在批注栏中仅做了开头,请你对批注①②进行补充。(3分)

① 。(1分)

② 。(2分)

【分析】本题考查名著阅读。

【解答】(1)本题考查名著人物及情节的理解掌握。根据“伤寒没有能夺走A的生命”“这已是他第四次死里逃生”等语句可知,A是保尔,他是小说《钢铁是怎样炼成的》中的主人公。根据“便使棒盖将入来”“B措手不及,就那一跳里和身一转,那棒直扫着B臁儿骨上,撇了棒,扑地倒了”等语句可知,这段文字出自《水浒传》,写的是“林冲棒打洪教头”的故事。

(2)①本题考查名著阅读理解。小说中保尔经历了四次死亡的考验:第一次是在波兰白军的战斗中保尔的腿受伤并得了伤寒;第二次是保尔在骑兵部队的战斗中,一颗炸弹在保尔身边炸响,头部受了重伤;第三次,是繁重紧张的肃反工作击倒了有着伤病的保尔,不得不离开岗位,回家养病。第四次,是在铁路快修完时,保尔得了伤寒和大叶性肺炎;这四次“死里逃生”表现了保尔顽强的生命力,钢铁般的坚强意志。

②本题考查阅读启示。②写的是“林冲棒打洪教头”的故事。林冲遭受高太尉的陷害,被开封府发配至柴进庄上。柴进见是赫赫有名的八十万禁军教头林冲,心中大喜,厚礼款待。洪教头随后前来,此人极度傲慢,对林冲步步紧逼,引发了柴进的不快,再加上柴进想看下两人的本事,便安排了两人的比武。林冲迫不得已和洪教头比武,结果轻松击败了他。洪教头羞愧地离开了。这个故事告诉我们:人外有人,天外有天,不能因为自己本领高强而目中无人。据此分析作答即可。

答案:

(1)钢铁是怎样炼成的 林冲棒打洪教头

(2)①保尔在修筑铁路时,患了伤寒并引发了大叶性肺炎,但是他最终战胜了病魔。

②【示例一】人外有人,天外有天,不能因为自己本领高强而目中无人。

【示例二】要沉着冷静,抓住时机,准确出击,才能战胜敌人。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

二、阅读(50分)

请阅读下面的文字,回答问题。

[一](22分)

地上的云朵

刘江滨

冬季来了,天冷了,自然会想到温暖的棉衣,也就想起了棉花。

棉花在我的老家冀南平原,是再平常不过的农作物。民谚云,三亩田(粮),一亩棉,多有种植。至今,一提起棉花就在脑海中浮现出一幅美丽的画面:秋收时节,棉花 开笑脸,溢出朵朵棉絮,远远一望,地里白茫茫一片,像下了一场大雪,又像地上漫起了云朵。

棉花看似平常,其实很奇特。棉花的花朵叫棉花,棉花的果实也叫棉花,花与果实同一名字,这在植物中恐怕独一无二。棉之花通常有乳白色和淡红色,蔫蔫的,藏在枝杈间,仿若一个羞答答的村姑,既无炫丽的容颜,又无招摇的仪态,因此常常被人忽视。以至于人们一说棉花,脑子里映现出的是棉絮,果实太强势,取代了真正花朵的名分。棉花的另一个奇特之处,它是世界上唯一由种子生产纤维的植物,换句话说,大地上植物的果实大都是用来吃的,无论是庄稼、蔬菜还是瓜果,皆如此,而棉花不能吃,是用来穿的、用的。人的主要生存要素无非吃和穿,“吃靠田,穿靠棉”,食要果腹,衣要蔽体。棉花不仅御寒,还给人以基本的体面。

我小时候是在农村度过的,对棉花留下极深刻的记忆。那时还是生产队,棉田的地块足够阔大。每到夏天,棉花棵子长势茂盛,绿蓬蓬舒展着身板,长得茁壮的齐腰深,羸细的也能到大腿根处。此时,花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈。在那个年代,农人还没有赏花的闲情逸致,其实除葵花、油菜花外,与小麦、玉米、高粱、谷子等庄稼的花相比,棉花还是颇有几分姿色。在乡间,人们称棉花为“花”,花地、花柴、摘花、拾花、纺花等,当人们只说“花”的时候,那一定是指棉花,棉花冠绝所有的花而独享尊宠。我时常光顾棉花地,自然不是赏花而是割草,因为棉花低矮,可以随时站起身来透气,不像高大稠密的玉米地那般闷热。

棉花谢了,枝丫挂满了绿色的小铃铛,叫作棉铃。棉铃长大了,膨胀了,像饱满的桃子,又叫棉桃。虽然叫桃,只是形状仿佛,不能吃。棉桃 开了嘴,一瓣一瓣 出的不是果肉,而是白色的棉絮。一朵,两朵,千万朵,好像天上的白云从空中落在地上。这是不能融化的雪花,是农人真正期盼欢喜的花朵。于是,摘花成了秋野盛大的节日。大姑娘小媳妇间或有几个老年男子云集棉田,一个个腰间系着包袱,从棉桃里把棉絮扯出来放进包袱,颇像南方的采茶,手快的女人可以两手同时采摘。大家边干活边扯着闲话,这边胖婶对二妮说,这下好了,有了新花了,絮几床暄暄腾腾的新被褥,年根把事儿过了吧。二妮脸上飞起了红云,说,我才不嫁人呢。那边白嫂对黑嫂说,俺家二羔的棉袄破得都露出老套子了,跟狗啃似的,就等着这花下来呢。黑嫂说,谁说不是哩,新花有了,纺了线织了布,给孩子他爹做件新汗褂。白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。棉田里欢声笑语此起彼伏,惊得麻雀扑棱棱一阵乱飞。很快棉絮塞满了腰间的包袱,每个人都鼓着大肚子,像怀了身孕,彼此一望,又是一阵大笑。

秋收过后,农人还有一个拾秋的习惯,在田地里再扫荡搜索一遍,将抛撒的豆粒、隐藏的山药、洋姜等捡拾刨掘一番,拾花也在其列。摘花的时候难免摘不干净,会在棉桃的硬壳间残留一些棉絮,细细搜寻也会有不小的收获。这和麦收过后捡麦穗一样,这些活儿通常是由妇女和小孩干。正如清代乾隆年间《御题棉花图》所载:“霜后叶干,采摘所不及者,黏枝坠垄,是为剩棉。至十月朔,则任人拾取无禁。”也即拾的花可以拿回家,不用交公了。

小时候最快乐的事情,是过年时穿上新棉袄棉裤,漂漂亮亮,暖暖和和。那时对农事懵懵懂懂,不太清楚摘花之后还有轧籽、弹花、纺纱、织布、练染等多重工序。只记得夜晚伴着昏暗的灯光,母亲和姐姐在屋地盘腿而坐,把着纺车吱扭吱扭纺线,一手摇车,一手抻线,身子一俯一仰,手臂一送一张,仿佛节奏优美的舞蹈。是的,劳动是一种最美的舞蹈。遥想当年,当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。

如今已经几十年不穿棉衣了,但那种温暖成为永远挥之不去的记忆,深深烙在生命中。而一想起棉花,就好像眼前一片片洁白的云朵在大地上氤氲,驻留,气象万千,瑰丽无比。

(选自《天津日报》,有删改)

5. 在文中的横线上依次填入合适的动词,最恰当的一项是( )(3分)

A.漾 裂 绽 B.绽 裂 漾 C.漾 绽 裂 D.裂 漾 绽

6. 文章主要描绘了棉花的哪些内容?请结合文章,补充下面横线上的内容。(4分)

棉花棵子的长势→棉花开花→ →棉花挂桃→ →

→

7. 按照要求赏析下列的句子。(6分)

(1)白嫂嘻嘻笑着说,你可真疼你家男人哦。黑嫂呸了一口说,去你的呱哒哒。(从描写手法的角度)

(2)当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候,和着黄河的涛声,奏响了最强劲的时代之音。(从修辞手法的角度)

8. 结合文章内容,说说你对画波浪线句子“花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈”中“开得委屈”四字含义的理解。(3分)

9. 结合文章,请你分析选文以“地上的云朵”为标题有何作用。(6分)

【分析】本文记叙了棉花棵子的长势、棉花开花、棉花谢了、采摘棉絮、秋后拾花、纺织棉衣。文章表达了对劳动人民的赞美和歌颂。

【解答】(1)本题考查词语运用。第二空“棉桃_____开了嘴”,填“裂”,排除CD。第三空“一瓣一瓣_____出的不是果肉”,用“漾”搭配。排除A。

故选:B。

(2)本题考查文章内容梳理。结合“棉花谢了,枝丫挂满了绿色的小铃铛,叫作棉铃”,①概括为:棉花谢了;结合“大姑娘小媳妇间或有几个老年男子云集棉田,一个个腰间系着包袱,从棉桃里把棉絮扯出来放进包袱,颇像南方的采茶,手快的女人可以两手同时采摘”,②概括为:采摘棉絮;结合“秋收过后,农人还有一个拾秋的习惯,在田地里再扫荡搜索一遍,将抛撒的豆粒、隐藏的山药、洋姜等捡拾刨掘一番,拾花也在其列”,③概括为:秋后拾花;结合“只记得夜晚伴着昏暗的灯光,母亲和姐姐在屋里盘腿而坐,把着纺车吱扭吱扭纺线,一手摇车,一手抻线,身子一俯一仰,手臂一送一张,仿佛节奏优美的舞蹈”,④概括为:纺织棉衣。

(3)本题考查句子赏析。

①“白嫂嘻嘻笑着说”是神态描写,“你可真疼你家男人哦”是语言描写,“黑嫂呸了一口说”是动作描写,生动形象地写出白嫂、黑嫂棉地里一边劳动,一边欢声笑语的情景。

②“当延安成千上万个纺车嗡嗡嗡响成一片的时候”运用拟人修辞,将纺车人格化,生动形象地写出延安的生产的壮观场面,表达了作者对延安劳动人民的赞美之情。

(4)本题考查句子理解。结合“在那个年代,农人还没有赏花的闲情逸致”分析,画波浪线句子“花开得欢实,却几乎不被人理会欣赏,开得委屈”中加点词语“开得委屈”这里指棉花虽然开得欢实,但是农人没有赏花的闲情逸致。

(5)本题考查标题作用分析。文章题目运用了比喻的修辞手法,把棉花比喻成云朵,点明文章主要线索;交代了文章主要内容。用新颖的角度引人入胜吸,引读者阅读兴趣。

答案:

(1)B

(2)棉花谢了 采摘棉絮 秋后拾花 纺织棉衣

(3)①运用神态描写、语言描写、动作描写,生动形象地写出白嫂、黑嫂棉地里一边劳动,一边欢声笑语的情景。

②拟人修辞,生动形象地写出延安的生产的壮观场面,表达了作者对延安劳动人民的赞美之情。

(4)这里指棉花虽然开得欢实,但是农人没有赏花的闲情逸致。

(5)①点明文章主要线索;②交代文章主要内容;③运用比喻修辞,引读者阅读兴趣。

【点评】“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼);

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致);

(3)分点分条作答。

[二](14分)

【话题背景】

教育部《中小学书法教育指导纲要》指出:义务教育阶段书法教育以语文课为主,也可在其他学科课程、地方和校本课程中进行。其中,小学3-6年级每周安排1课时用于毛笔字学习。普通高中可开设书法选修课。

【调查数据】

一项网络调查显示:

71.4%的受访者表示一个人的字代表着一个人的形象气质;

72.5%的受访者曾经有拿字帖练字的经历;

42.5%的受访者认为自己的字拿不出手;

74.7%的受访者认为,即便在互联网时代,写一手好字仍很重要。

(摘自《中国青年报》)

【精选案例】

书法是戴敏的第一项特长。她回忆,小学放暑假,天天呆在家里练字,开始也觉得苦,“但练着练着就练出感觉了,十分享受这过程”。戴敏练书法源于父亲一次不经意的鼓励,后来就渐渐爱上了书法,而老师也通常会在写得好的字上画圈,“每次看到自己字上的圈多了就会感到很开心”。

对于雍依帆来说,少年时代的练字更多的是痛苦的任务,“老师布置的练字作业每次都拖到暑假的最后一个星期”。他认为,互联网时代,真正用笔写字的时候越来越少,“也就剩下在商场刷卡签名时会写写字了,我身边许多人都这么认为”。

(摘自中国教育新闻网)

【各方声音】

网友冰水椰子:我是教语文的,又兼着书法课,常常觉得力不从心。好在一个学期上的书法课不多,期中和期末考试前就偷偷地改上语文课了。

网友吞可吞:很喜欢书法教室和教室走廊陈列的名家作品。很羡慕写得一手好字的同学。但总是只有心动,没有行动。上了初中,作业多了,就更没有时间练字了。

沈尹默(书法家):世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显出惊人奇迹,无色而具画图的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人欣赏……

郭振有(中国教育学会常务副会长):书写,表达一种感情,与电脑打字不是一种状态。如果一切都机械化了,就没有审美,变得贫乏而没有了想象力。

沙如(中国教育学会书法专业委员会副秘书长):高、初中虽然学习压力加大了,但是练习书法

能让我们静下心来,每天有半小时的时间练书法,之后学习效率会更高。

(摘自互联网)

【新闻现场】

本报讯 今天,“传承兰亭——绍兴市区中小学生‘兰亭雅集42人展’”在书法圣地兰亭右军祠启幕,这成为今年兰亭书法节的一个亮点。市内许多中小学校积极组织学生前来参观展览。一位带队老师说,他们学校有很多书法爱好者,在征集作品和报名参观的时候,大家都很积极,他们是传承中国书法、传承中华文化的希望和未来。

(摘自《绍兴晚报》,有删改)

10.下列选项中与文意不相符的一项是( )(3分)

A.教育部要求,小学3-6年级每周要安排1课时练习书法,普通高中要开设书法选修课。

B.从调查数据可以看出,书法教育进中小学课堂有较好的社会基础。

C.有反对者认为,互联网时代,写字的机会越来越少了,也就没有必要学写毛笔字了。

D.中国书法是世人公认的最高艺术,它具有审美价值,能丰富人的想象力。

11.根据以上几则材料,分条概述中小学生学习书法的意义。(3分)

12.根据以上材料,分析中小学书法教育目前存在的不利因素。(6分)

13.就激发学生书法学习兴趣的问题,结合以上材料,给学校提两点建议。(2分)

【分析】这是一道图表(文)转换题,考查了考生的语言运用能力。解答此题需先审题,明确题目要求;描述漫画的内容时画面上有的都要叙述出来,包括文字,要注意按一定的顺序描述;谈漫画的启示是语言要简练。

【解答】(1)本题为信息梳理题。抓住各项表述的信息要点,搜寻文章内容,找到相关的信息,尤其要注意修饰限定性词语的表达作用,一一比较,判断正误。A错,文中是说“普通高中可开设书法选修课。”“可”表示不是硬性的规定,与A项表述的“普通高中要开设书法修选课“意思不同。

(2)阅读材料“各方声音”,了解书法家和有关部门人员关于书法的评论内容,抓住他们所说的话,从中摘引关键词句,从培养人的气质修养和作为休息的手段从而提高学习效率以及传承文化等方面一一概括。

(3)阅读“精选案例”“各方声音”两则材料,根据“依帆”和网友所说的话,摘取关键语句,从学生学习的兴趣、学校教育状况、学生学习实情两方面来说明书法学习存在的不利因素。

(4)根据上一题的解答,针对中小学书法教育目前存在的不利因素,可从营造学书法的气氛、激发学生的学书法的兴趣、合理安排学生学习时间等方面来提出切实要行的建议。

答案:

(1)A

(2)①提升一个人的形象气质。②使人静心,缓解压力,提高学习效率;③发展特长,培养自信;④传承书法艺术。传承中华文化。(一点1分,答出任意三点即可)

(3)①书法实用性不强,许多人对学书法缺乏积极性,②学校缺乏专业的书法教师;③中小学生学习压力大,书法学习时间无法保证。(答出一点得2分,答出两点得3分)

(4)①要求老师在书法教学中多鼓励学生;②营造有利于书法教育的环境氛围;(答“将名家书法、学生优秀作品上墙,增强文化氛围”等亦可)③开展丰富多彩的活动

【点评】图文转换题目是一种综合性强、技巧性强的新题型,要求考生根据图形或表格中的有关内容,展开分析、理解、辨别或挖掘某些隐含信息,对材料进行综合性评价或者推断,最后用恰当的语言表达出来。这种题型实际上是对学生的信息筛选能力、信息分析能力、归纳概括能力、逻辑推断能力等的综合考查。难度较大。

[三](14分)

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】子瞻①迁②于齐安,庐于江上。……昔余少年,从子瞻游。有山可登,有水可浮,子瞻未始不褰裳③先之。有不得至,为之怅然移日。至其翩然独往,逍遥泉石之上,撷林卉,拾涧实,酌水而饮之,见者以为仙也。盖天下之乐无穷,而以适意④为悦。方其得意,万物无以易之。及其既厌,未有不洒然自笑者也。譬之饮食,杂陈于前,要之一饱,而同委于臭腐。夫孰知得失之所在?惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。此子瞻之所以有乐于是也。

(节选自《武昌九曲亭记》)

【注】①子瞻:苏轼的字。②迁:贬谪。③褰裳:提起衣裳。④适意:合乎自己的心意。

14.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)树林阴翳 翳:____________ (2)太守谓谁 谓:____________

(3)及其既厌 既:____________ (4)而姑寓焉 寓:____________

15.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)已而夕阳在山,人影散乱。

(2)此子瞻之所以有乐于是也。

16.【甲】文的“太守之乐”和【乙】文的“子瞻之乐”分别指的是 、 。(2分)

17.结合【甲】【乙】两文的内容,分析欧阳修和子瞻两人的共同点。(4分)

【分析】【甲】译文:

不久,太阳下山了,人影散乱,宾客们跟随太守回去了。树林里的枝叶茂密成林,鸟儿到处叫,是游人离开后鸟儿在欢乐地跳跃。但是鸟儿只知道山林中的快乐,却不知道人们的快乐。而人们只知道跟随太守游玩的快乐,却不知道太守以游人的快乐为快乐啊。醉了能够和大家一起欢乐,醒来能够用文章记叙这乐事的人,是太守。太守是谁呢?是庐陵欧阳修吧。

【乙】译文:

子瞻被贬到齐安后,他的家就住在江边……我年轻的时候,跟随着子瞻到各地游玩。遇山就登山,遇水就划船,子瞻每次都是带头提起衣服卷起裤脚去的。有些地方不能到达,子瞻就闷闷不乐很久。有时他一个人飘然独游,自由自在地在泉边岩石上漫游,采摘着树林中的山花野草,随意捡着山中的落果,喝着溪水,看到他这样子的人都把他当作神仙。其实天下的乐事很多,而使人心情畅快的事是最叫人喜爱的。当他称心如意的时候,什么都不能换取这种快乐。到了他兴尽的时候,常常感到吃惊,又自我解嘲。就好像是喝酒吃饭,丰盛的菜肴摆在面前,只不过是为了填饱肚子罢了,而吃下去后,那些食物同样都变成了腐臭的东西。有谁知道人生乐趣是从哪里获得,又是在哪里失掉的呢?只要心中无愧,外面不受到人家的指责,把心思寄托在这(山林之间)又有什么呢。这就是子瞻在这里感到快乐的原因。

【解答】(1)本题考查文言实词的理解分析能力。

①句意:树林里的枝叶茂密成林。翳,遮盖。

②句意:太守是谁?谓,为,是。

③句意:到了他兴尽的时候。既,已经。

④句意:把心思寄托在这(山林之间)又有什么呢。寓,寄托。

(2)本题考查文言语句的理解翻译能力。

①重点词:已而,不久,一会儿。句意:不久夕阳落到山上,人的影子散乱一地。

②重点词:此,这。所以:……的原因。句意:这就是子瞻在这里找到快乐的原因。

(3)本题考查对文言文章内容的理解分析能力。

根据【甲】文“知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”及“醉能同其乐”可概括,太守的“乐”在于“与民同乐”;根据【乙】文“盖天下之乐无穷,而以适意为悦。方其得意,万物无以易之”可概括,“子瞻之乐”在于“自得其乐”。

(4)本题考查对文言人物形象的分析概括能力。

根据【甲】【乙】两文可知,欧阳修与子瞻所表达的情感有相同点:都借山水之乐来排遣遭贬后心中的郁抑,再根据【甲】文“知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”及“醉能同其乐”及【乙】文“盖天下之乐无穷,而以适意为悦。方其得意,万物无以易之”可概括,欧阳修与子瞻遭遇贬谪后都能随遇而安,寄情山水。

答案:

(1)①遮盖;②为,是;③已经; ④寄托。

(2)①不久夕阳落到山上,人的影子散乱一地。

②这就是子瞻在这里找到快乐的原因。

(3)与民同乐 自得其乐

(4)遭遇贬谪后都能随遇而安,寄情山水。

【点评】文言文翻译“六字诀

1.留。即保留原文中的专有名词、国号、年号、人名、地名、官名、职称、器具名称等,可照录不翻译。

2.直。即将文言中的单音节词直接译成以该词为语素的现代汉语的双音节或多音节词。

3.补。即将文言文中省略的词语、句子成分,在译文中适当地补充出来。

4.删。即删去不译的词。凡是古汉语中的发语词、判断词、在句子结构上起标志作用的助词、凑足音节的助词等,在现代汉语中没有词能替代,便可删去。

5.调。即对文言文中不同于现代汉语句式的特殊句式,翻译时要进行必要的调整,使译文完全符合现代汉语的表达习惯。

6.换。即对古今意义相同,但说法不同的词语,翻译时都要换成现在通俗的词语,使译文通达明快。

三、写作(55分)

18.阅读下面文字,按照要求作文。

春生迎夏长,人来或人往,秋收送冬藏。我们每一个瞬间都在向上一个瞬间告别,告别以前的欢笑,以前的残缺。告别好以前的人,才能迎接之后的未知的人。

请以“再见,亲爱的你”为题,联系自己的经历和体验,写一篇记叙文。

要求:(1)文中不要透露你个人的身份信息;(2)抄袭是种不良行为,请不要照搬别人的文章;(3)不少于600字。

【分析】这是一道命题作文。“再见,亲爱的你”贴近学生生活实际,让学生有话可说,有情可抒。提示语虽然简短,但能为我们迅速打开记忆的仓库,找到写作的素材。“再见”,实际上绝大多数结局是“再也不见”,即“告别”的意思。“再见”的对象,非常广泛。“再见,亲爱的你”,可以是与老师再见,与亲人再见,与朋友再见等等。文体要求写成记叙文。可以用第二人称写自己与他人告别的场景。在选材上应从小处着手,避开众人易选的材料,巧妙地选取自己熟悉的而又与众不同的一点入文。

【解答】再见,亲爱的你

三年的时光化作一颗流星,从记忆的星空里轻悠悠的掠过;三年的光阴变成一首月光曲,轻柔舒缓,震撼着人心。亲爱的老师,在这三年里是你陪伴着我们,看着我们成长;亲爱的老师,难忘和你在这三年里积累下点滴……

那是初一时,我怯怯地捏紧母亲的衣角,任由她把我牵到您的身边,母亲说,这就是我的老师。我望着你的面庞,一下子便想起:这是学前班给我们讲故事的老师呀!那时的你便在我的心里生了根,发了芽,常驻在我的心坎。

那时候的我成绩烂得一塌糊涂,人也十分内向,所以总是被人忽略。那是一次课堂上,您点了我的名字,让我背诵古诗。我站在那里,脸涨的通红,可偏偏就是背不出来,还是我那时的同桌帮了我一把。您将一切看在眼里,可是你没有生气,一次又一次的给我鼓励,若果不是你,我哪来今日的自信?正是因为你,我的成绩才如同雨后春笋,窜上了今日的高度。我还记得那是七年级下期。一堂课上,您先是说了班上的哪个同学有了进步,到末尾你才说要给一个同学奖励,让我们猜猜是谁。大家都说是那个女同学,你却笑而不言。直到最后,你才揭开了谜底——居然是我?!我简直不敢相信自己的耳朵。那是我第一次得到三好学生的奖状,薄薄的一张纸,捧在手里重似千斤。您望向我又惊又喜的目光,轻轻拍了拍我的头,让我再接再厉。

那是九年级的一堂课上,我偷偷传了张纸条给YY同学,大致内容是:“谁谁谁把你的橡皮擦弄丢了,找了很久才找到,真是好险哦!”却被眼尖的你看到,你当众宣读了我的纸条,班上的同学阴阳怪气的笑做一团,我记得你制止了他们,你说:“如果你把这些运用到作文里,绝对会很优异!”自此后,我才逐渐接触到作文的冰山一角,才有了今日这番成绩。

老师,是你用包容、鼓励让我迈上今日的高度,三年的时光,一直都是您陪伴在左右,是您……是您……

【点评】本文作者回忆了三年来老师对自己的教导,表达了对老师的感恩之情,语句通顺,结构合理,是一篇不错的习作。

同课章节目录