九年级下册语文第四单元学情评估卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 九年级下册语文第四单元学情评估卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 99.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-27 20:26:23 | ||

图片预览

文档简介

九年级下册语文第四单元学情评估卷

一、积累与运用(共29分)

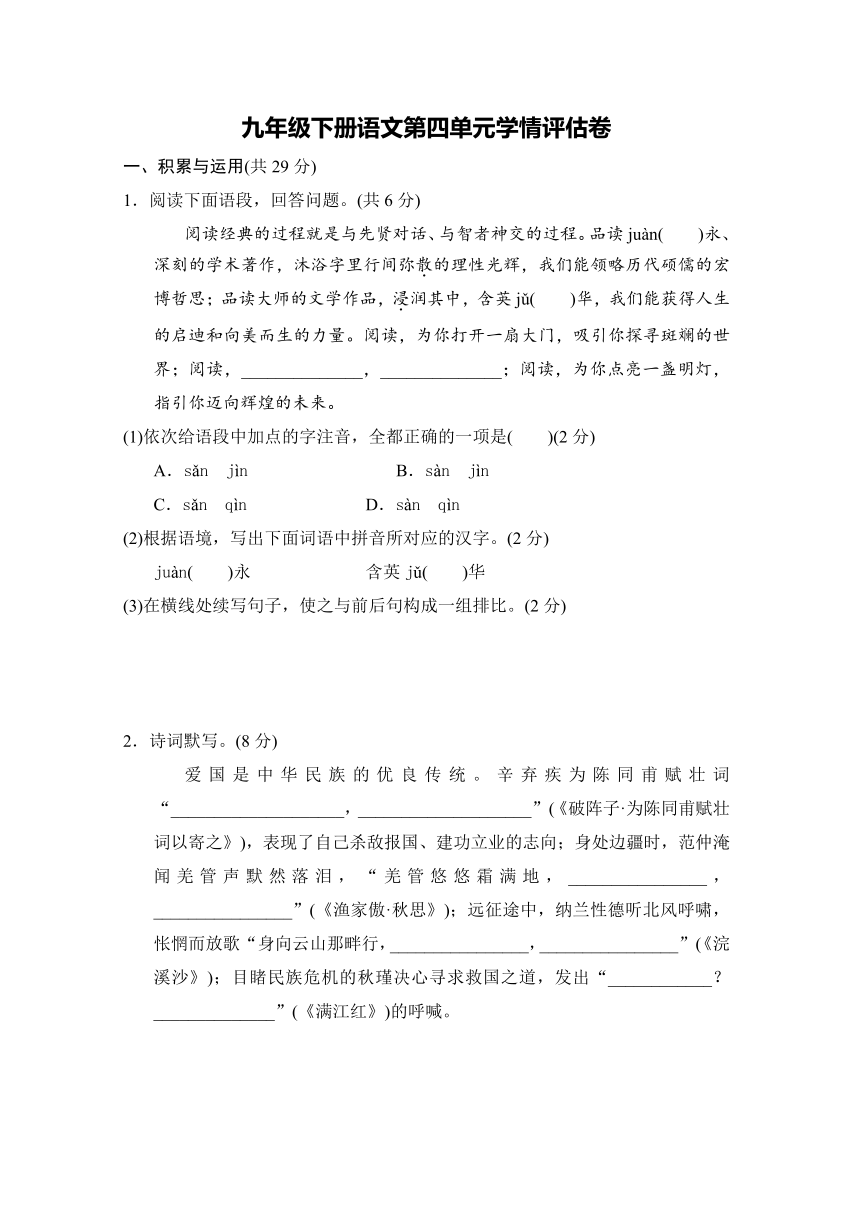

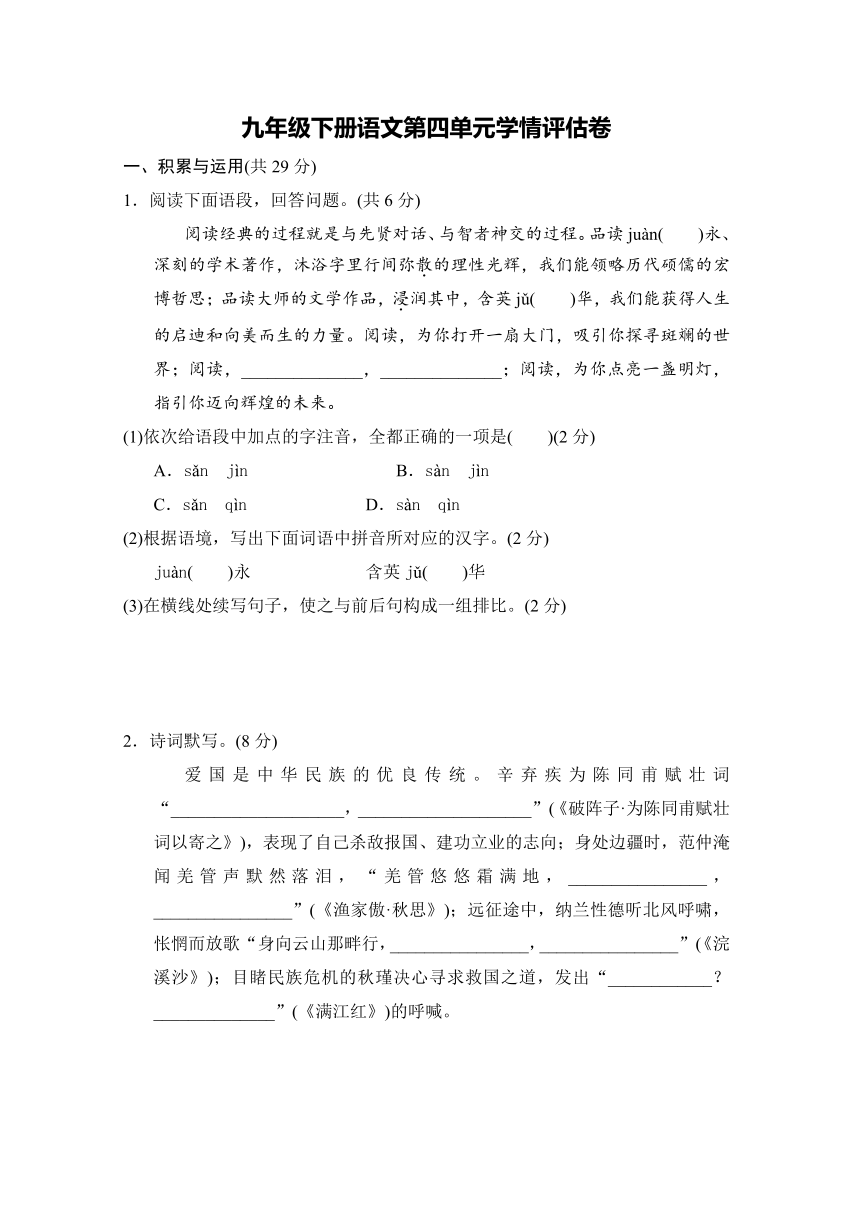

1.阅读下面语段,回答问题。(共6分)

阅读经典的过程就是与先贤对话、与智者神交的过程。品读juàn( )永、深刻的学术著作,沐浴字里行间弥散的理性光辉,我们能领略历代硕儒的宏博哲思;品读大师的文学作品,浸润其中,含英jǔ( )华,我们能获得人生的启迪和向美而生的力量。阅读,为你打开一扇大门,吸引你探寻斑斓的世界;阅读,______________,______________;阅读,为你点亮一盏明灯,指引你迈向辉煌的未来。

(1)依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )(2分)

A.sǎn jìn B.sàn jìn

C.sǎn qìn D.sàn qìn

(2)根据语境,写出下面词语中拼音所对应的汉字。(2分)

juàn( )永 含英jǔ( )华

(3)在横线处续写句子,使之与前后句构成一组排比。(2分)

2.诗词默写。(8分)

爱国是中华民族的优良传统。辛弃疾为陈同甫赋壮词“____________________,____________________”(《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》),表现了自己杀敌报国、建功立业的志向;身处边疆时,范仲淹闻羌管声默然落泪,“羌管悠悠霜满地,________________,________________”(《渔家傲·秋思》);远征途中,纳兰性德听北风呼啸,怅惘而放歌“身向云山那畔行,________________,________________”(《浣溪沙》);目睹民族危机的秋瑾决心寻求救国之道,发出“____________?______________”(《满江红》)的呼喊。

3.名著阅读。(任选一题作答)(4分)

(1)在小说《简·爱》中,简·爱与罗切斯特的爱情故事感人至深。从这个故事中,你体会到了简·爱的哪些可贵品质?请结合相关情节简要分析。

(2)讽刺是《儒林外史》突出的艺术特色,请以范进为例,简要分析作品是如何通过对人物的刻画来达到讽刺效果的。

4.将下列句子组成语段,排列正确的一项是( )(2分)

①但是这句话也并不是永远是真的,因为奥古斯都大帝与泰特斯都是精神崇高、志向远大的人,然而也是当时最美的男子。

②无疑地,才德如果是在一个容貌虽不娇丽,然而形体娴雅、气概庄严的身体内,那是最好的。

③因此,那些很美的人多是容颜可观而无大志的。

④才德,有如宝石,最好是用素净的东西镶嵌。

⑤同时,很美的人多半不见得在别的方面有多大的才德,好像造物主在它的工作中但求无过,不求十分优越似的。

⑥他们所研求的也多半是容颜而不是才德。

A.②⑤③①⑥④ B.②③⑤⑥①④

C.④②⑤③⑥① D.④②③⑤①⑥

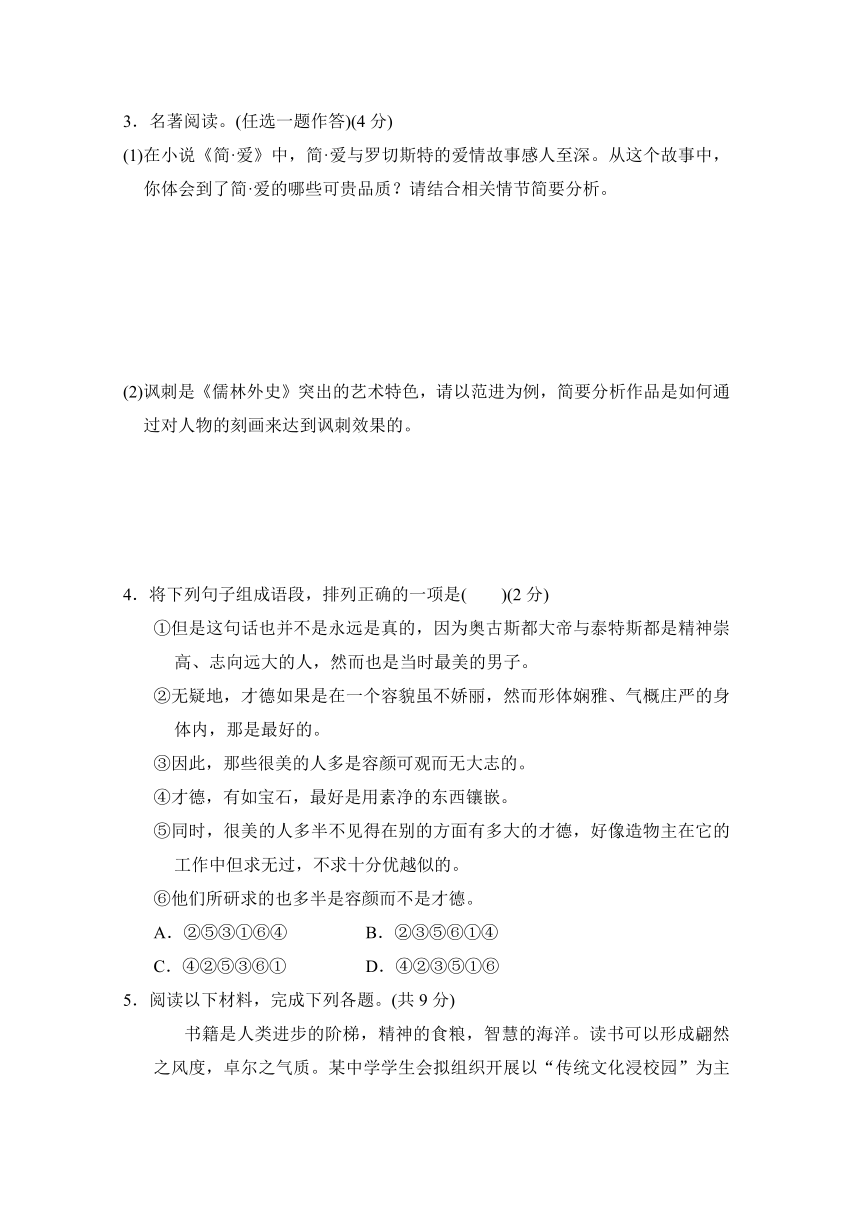

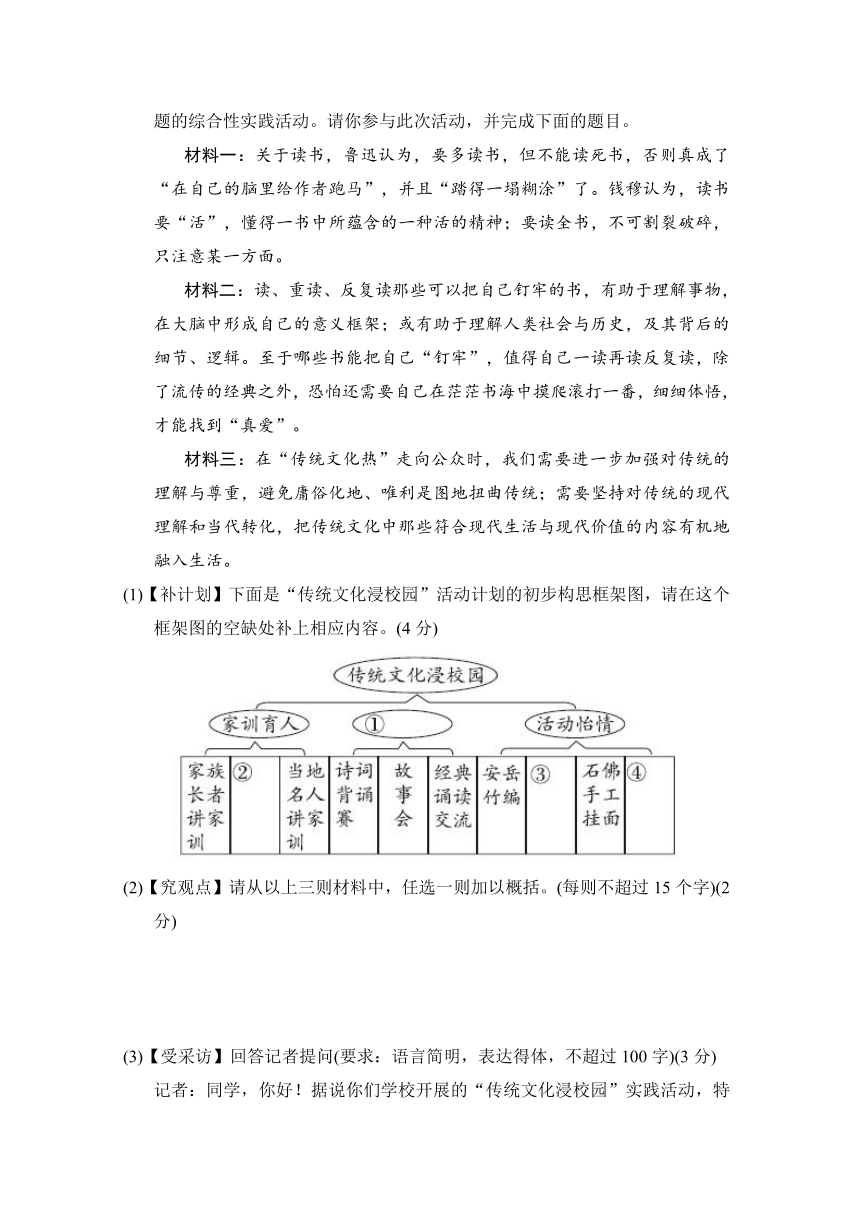

5.阅读以下材料,完成下列各题。(共9分)

书籍是人类进步的阶梯,精神的食粮,智慧的海洋。读书可以形成翩然之风度,卓尔之气质。某中学学生会拟组织开展以“传统文化浸校园”为主题的综合性实践活动。请你参与此次活动,并完成下面的题目。

材料一:关于读书,鲁迅认为,要多读书,但不能读死书,否则真成了“在自己的脑里给作者跑马”,并且“踏得一塌糊涂”了。钱穆认为,读书要“活”,懂得一书中所蕴含的一种活的精神;要读全书,不可割裂破碎,只注意某一方面。

材料二:读、重读、反复读那些可以把自己钉牢的书,有助于理解事物,在大脑中形成自己的意义框架;或有助于理解人类社会与历史,及其背后的细节、逻辑。至于哪些书能把自己“钉牢”,值得自己一读再读反复读,除了流传的经典之外,恐怕还需要自己在茫茫书海中摸爬滚打一番,细细体悟,才能找到“真爱”。

材料三:在“传统文化热”走向公众时,我们需要进一步加强对传统的理解与尊重,避免庸俗化地、唯利是图地扭曲传统;需要坚持对传统的现代理解和当代转化,把传统文化中那些符合现代生活与现代价值的内容有机地融入生活。

(1)【补计划】下面是“传统文化浸校园”活动计划的初步构思框架图,请在这个框架图的空缺处补上相应内容。(4分)

(2)【究观点】请从以上三则材料中,任选一则加以概括。(每则不超过15个字)(2分)

(3)【受采访】回答记者提问(要求:语言简明,表达得体,不超过100字)(3分)

记者:同学,你好!据说你们学校开展的“传统文化浸校园”实践活动,特别注重经典的诵读。你最喜欢哪本经典著作或哪首经典诗词?请说出理由。

二、现代文阅读(共25分)

(一)阅读下文,完成6~10题。(共17分)

芳 邻

刘翠琴

①我家在小区最后一排,隔着一堵围墙便是一个不小的村子。对于那些村民,我可真是“羡慕嫉妒恨”了。

②羡慕他们几乎每家都是深宅大院,嫉妒他们房前屋后都有地儿栽花种菜、养鸡鸭猫狗,恨他们说话高声大嗓如吵架,常扰了我的清梦。有时想,我和这样的邻居,尽管鸡犬相闻,但估计老死也不会往来的吧。

③可是,今年夏天的几件小事却让我改变了对那些村邻的看法。

④那天中午,儿媳妇敲门进来,包都没放下,直奔卫生间,解决完了,又匆匆忙忙地对我说:“妈,我来不及吃饭了。今天设置疫情防控点了,我要去值守,怕那里没地方上厕所,才回来解决的。”边说边往外走。骑上车时,她指给我看:“喏,防控点就设置在你们小区东边围墙外。”

⑤我想想还是不放心,带孙子吃了饭,就打着伞抱着孩子去看看。因为匆忙,遮阳篷还没搭起来,儿媳妇傻乎乎地坐在烈日下。我说:“你怎么不去围墙的阴影下待着?这样晒到下午三四点钟,非中暑不可。”

⑥“我怕来往的人看不到我。”

⑦“你能看见来往的人就行啦。”

⑧我们婆媳俩正说着呢,一户人家的院门被打开了,一个妇人问:“你们是来值班的吗?”

⑨我抱歉地说:“不好意思,吵到你了。”

⑩“不是不是。我是想问你们要不要开水?”说着,她递过来一个红壳水瓶。儿媳妇说:“我带水了,谢谢啊!”

“你们朝巷口树荫下来一点儿,太晒了。中午没多少人来的。”

我们听话地往树荫下挪了挪,感觉好多了。儿媳妇感慨地说:“这里的人家都很好,刚刚我吃盒饭时,开小店的老奶奶还给我端来了一碗萝卜骨头汤呢,还说有什么不方便的就跟她说。”

听她这么说,我放心了,把伞和帽子留给她,带着孙子回家了。

后来,这边巷道建了围挡,防疫卡口改在了我们小区西围墙外面,又有了新的故事。

那天,儿媳妇值守结束回来时,一手拎着一个口袋,一个口袋里装着韭菜和一个大黄桃,一个口袋里装着油烫鸭,隔着口袋都能闻到韭菜的味道,还能看到油烫鸭那红红的辣椒油。我问:“你在哪儿买的菜?你又不吃辣,买这油烫鸭干啥?”

她笑着说:“韭菜和黄桃是一个大妈非要给我的。说韭菜是她自己种的,不值钱;黄桃是人家送她的,没花钱。不要,还不高兴,跟我们急。”我拎了拎,韭菜还不少呢,真难为人家的一片好心意了。

儿媳妇接着说:“我们在这里设了防控点,有人想到后面的大西小区门口买油烫鸭就不方便了,今天就有三个人忘记带手机,无法出示健康码,过不了关卡,只好回去了。我们想着不能让人家做生意的为难,值守换班后,就一人去买了一份。没想到老板看到是我们,先是不肯收钱,后来见我们坚持,又免费给我们切了素鸡拌在里面。”

可能是因为很久没吃油烫鸭了,我们全家都觉得今天的鸭子实在美味。我心里更是美美的:病毒无情,芳邻有爱。

(选自《羊城晚报》2022年3月4日,有删改)

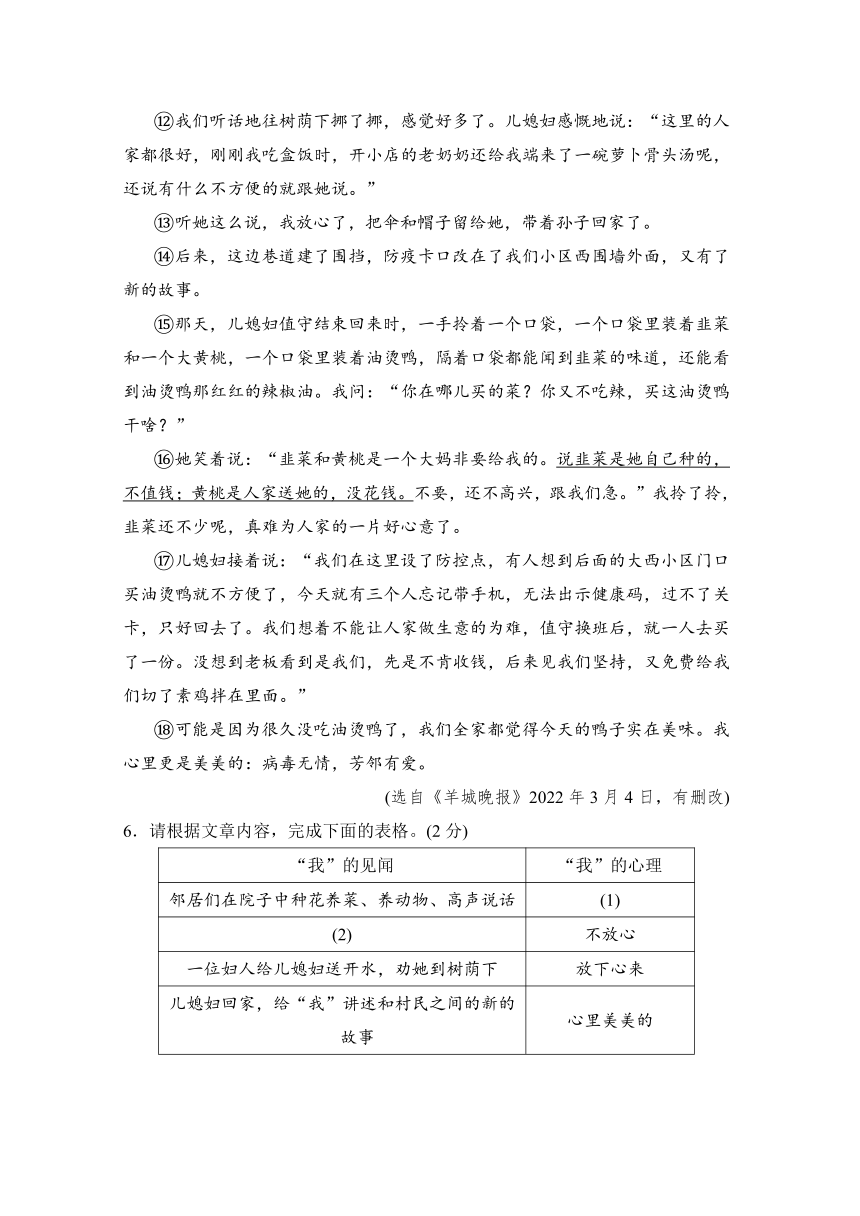

6.请根据文章内容,完成下面的表格。(2分)

“我”的见闻 “我”的心理

邻居们在院子中种花养菜、养动物、高声说话 (1)

(2) 不放心

一位妇人给儿媳妇送开水,劝她到树荫下 放下心来

儿媳妇回家,给“我”讲述和村民之间的新的故事 心里美美的

7.联系上下文,回答括号里的问题。(6分)

(1)因为匆忙,遮阳篷还没搭起来,儿媳妇傻乎乎地坐在烈日下。(第⑤段画线句中加点词语“傻乎乎”有何表达效果?)

(2)说韭菜是她自己种的,不值钱;黄桃是人家送她的,没花钱。(第 段画线句中,大妈为什么强调送的东西“不值钱”“没花钱”?)

8.第 段中,作者说“实在美味”,这份油烫鸭究竟为何美味?请联系全文内容,简要概括。(3分)

9.作者在文章开头先写了“我”对小区外村民的“羡慕嫉妒恨”,还说“我”与村民们“老死也不会往来”,这样安排情节有何作用?(3分)

10.读完这篇文章后,有读者认为本文的核心人物是“我”,也有读者认为核心人物是“儿媳妇”。请联系文章,谈谈你的看法。(3分)

(二)阅读下面两个文本,完成11~13题。(共8分)

文本一:

赋予传统节日新的时代内涵

张 凡

①粽香四溢、艾叶流芳,我们即将迎来又一个端午节。在重庆,人们参与“我的端午节”小视频拍摄活动,真实记录身边故事;在宁夏,居民比赛包粽子、绣荷包,“零距离”感受传统文化;在黑龙江,艺术家会聚“云端”,通过直播展演端午民俗……端午节到来之际,我们重拾熟悉的味道,借助多彩的形式,体会美好的精神内涵,品味厚重的中华民族历史文化。

②作为我国四大传统节日之一,端午节历史悠久,传承千载而历久弥新。这一天,人们采叶裹粽、悬挂艾草、饮雄黄酒、戴五彩线,寄托着祈求健康平安的美好心愿;人们争旗鼓、赛龙舟,传递着祈求风调雨顺、国泰民安的朴素情感……尽管地域不同,节日活动特色纷呈,却映照着丰富的文化价值。端午节所蕴含的人文理念,绵延赓续、代代流传,成为我们共同的文化记忆,体现着对自然、生命、家国情怀的认知与追求。

③岁月流转,我们的生活方式不断改变,但端午节丰厚的文化意蕴依然富含魅力、润泽心灵。在疫情防控常态化的背景下,今年端午节期间,一些传统民俗活动无法举办,但这并不会影响节日氛围,反而让我们更深刻地体会到祈愿和顺平安的节日内涵。山东青岛一个社区,居民们自发为战“疫”一线的志愿者送去飘香的粽子和寓意健康的五彩线,感恩他们守护邻里安全;江苏扬州一所学校,老师们“临行密密缝”,将祝福一针一线缝进香囊送给毕业生,祝愿他们前程似锦、一切安康。超越具体的形式,那些护佑健康的努力、守望相助的温暖、共克时艰的行动,更能彰显端午节所蕴含的文化与价值。

④传统节日的到来,促使我们回望生生不息的历史文化,再次体悟文化内涵、民族品格,也让人直面当下,思考如何更好地涵养和传承传统文化。今年端午节或许不似往年那么热闹,但特殊时期也为创新提供了契机。比如,近段时间,多地通过网络直播端午民俗活动,开设网上展演和培训课堂,通过“云上端午”,让传统习俗走近更多年轻人。再比如,为吸引游客,一些地方推动端午民俗文化与旅游业相融合,为景区注入文化元素、文化记忆,充实了内涵,提升了品位。从创新传统文化的表达方式、传播渠道,到充分挖掘传统文化资源的现代经济价值,越来越多的努力汇聚在一起,正在助推传统文化“活起来”“火下去”。

⑤某种意义上,我们每一次庆祝传统节日,都是在赋予传统文化新的生命,使其在时间长河的洗礼中,不断闪耀新的光芒。元宵闹花灯,端午赛龙舟,重阳赏菊登高……多彩的传统节日习俗在继承中创新,在创新中发展,已经成为民族文化的重要载体。传统节日是非物质文化遗产的重要组成部分,保护好传统节日,能够为亿万人民提供丰厚的精神滋养。创新方式、丰富形式、有效传承,不断注入新的时代内涵,才能让传统节日有机融入现代生活,真正激活蕴藏在节日中的文化基因。

⑥“正是浴兰时节动,菖蒲酒美清尊共。”端午节如同一条纽带,将人们联结在一起,共赴一场文化的宴会。让我们珍视祖辈留下的文化遗产,共同感受节日文化的魅力,更好地守护传统文化的根和魂。(有改动)

文本二:

①在人类历史上出现过20多个文明形态,只有中国的文化体系长期延续发展而从未中断。它承载着中华民族生生不息的精神血脉,历经千年风雨而依然璀璨夺目,在人类发展的历史长轴上,写就光芒万丈的篇章。

②如今,人民群众对传统文化的热情日益高涨,中华优秀传统文化活力迸发,呈现“千岩竞秀,万壑争流”的生动景象。以创新方式探寻中华文化宝藏,《典籍里的中国》《中国诗词大会》等电视节目广受青睐;幻化于《千里江山图》,舞蹈诗剧《只此青绿》向观众展现跨越千年的丹青意韵;演绎“采菊东篱下,悠然见南山”的诗意栖居,“国风”博主们的写意生活备受海内外粉丝追捧……

③文化兴则国家兴,文化强则民族强。中华民族伟大复兴,也是中华文化和中国精神的复兴。中华民族有着源远流长的传统文化,也一定能创造中华文化新的辉煌!

11.下列对文本一和文本二的理解和分析,不正确的两项是( )(2分)

A.文本一第②段采用举例论证的方法,详细阐述了端午节作为我国四大传统节日之一,历史悠久,代代流传,已成为我们共同的文化记忆。

B.我们的传统节日一直闪耀着光芒,是因为华夏子孙的深沉的爱。

C.文本一在阐述“赋予传统节日新的时代内涵”时,采用了层递式结构,层层深入,论证清晰。

D.文本一第④段“活起来”“火下去”,运用比喻论证,语言严密、准确,体现了议论文语言的特点。

E.中华优秀传统文化生生不息、活力迸发,主要缘于中国文化自成体系,承载着中华民族的精神血脉。

12.文本一开头列举了各地过端午节的事例有什么作用?请简要分析。(3分)

13.中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”,请结合两个文本,任选一个传统节日或文化节目,简要谈谈你还能赋予它怎样的新的时代内涵。(3分)

三、古诗文阅读(共16分)

(一)阅读《出师表》(节选),完成14~17题。(共10分)

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

14.下列选项中加点词语意思都相同的一项是( )(2分)

A.三顾臣于草庐之中 日侍坐备顾问 奋不顾身

B.遂许先帝以驱驰 潭中鱼可百许头 以身许国

C.庶竭驽钝 再而衰,三而竭 竭尽全力

D.至于斟酌损益 香远益清 精益求精

15.把选文中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

恐托付不效,以伤先帝之明。

16.选文第一段诸葛亮追述自己二十一年来的经历有什么用意?请简要概括两点。(2分)

17.诸葛亮作为蜀汉丞相可谓尽职尽责,下面链接材料中的苏轼作为杭州知州,是否做到了尽职尽责?请结合他的所作所为简要分析。(4分)

链接材料:

(苏轼)拜龙图阁学士,知杭州。既至杭,大旱,饥疫并作。轼请于朝,免本路①上供米三之一,复得赐度僧牒②,易米以救饥者。明年春,又减价粜常

平米,多 作③粥药剂,遣使挟医分坊治病,活者甚众。

(选自《宋史·苏轼传》,有删改)

【注释】①路:行政区划名。②度僧牒:批准出家为僧的文书。

③ (zhān):稠粥。

(二)阅读下面两首宋词,完成18~20题。(共6分)

【甲】水调歌头

苏 轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

【乙】太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何? 乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

18.在中秋月夜,两位词人不约而同“把酒”问天,均联想到__________________的神话传说;前者觉得天上又高又寒,后者觉得在天上可以“________________”(用词中语句回答)。(2分)

19.【甲】词中“不应有恨”的“恨”具体指________________;【乙】词中也暗含“恨”,具体指__________________。(均需用词中语句回答)(2分)

20.“乘风归去”与“乘风好去”仅一字之差,但表情达意却有区别,请简述。(2分)

四、作文(50分)

21.请从下面两个写作任务中任选一个,写一篇作文。

(1)生活中,声音无处不在。它可以是我们听到的万物之声,也可以是我们听到或看到的各种信息。这些声音中,最令你难忘的声音是什么?

请以《留在心底的声音》为题目,写一篇记叙文。

要求:①表达意图明确,内容具体充实。②600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

(2)信息时代,人人都可以是“发声器”,我们该如何发出自己的声音?该如何对待各种不同的声音?

请自选角度,自拟题目,写一篇简单的议论文,表达你的观点。

要求:①观点明确,有理有据。②600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

答案

1. (1)B (2)隽 咀

(3)示例一:为你扬起一张风帆 引领你畅游广阔的王国

示例二:为你插上一双翅膀 带领你翱翔自由的天空

2. 了却君王天下事 赢得生前身后名

人不寐 将军白发征夫泪

北风吹断马嘶声 深秋远塞若为情

俗子胸襟谁识我 英雄末路当磨折

3. (1)①坚信每个人在精神和人格上是平等的。虽然她与罗切斯特地位悬殊,但是她敢于追求爱情。②自尊自爱。当得知罗切斯特疯了的妻子还活着的时候,她选择了离开罗切斯特。③执着专一。她一直深爱着罗切斯特,重返庄园后,当得知罗切斯特的疯妻子已死,罗切斯特失明,就毅然留在他的身边。

(2)讽刺是本书突出的艺术特色,作者通过细节描写、夸张、对比、悲喜交融等手法来达到讽刺效果。如写范进中举发疯,是作者通过夸张和悲喜交融的手法,刻画了范进醉心科举、热衷功名的人物形象;写范进为母守孝不用银杯箸、象牙筷子,却吃虾丸子,是作者通过人物言行的自相矛盾和对比手法,刻画了范进虚伪的人物形象,从而讽刺了封建科举制度、封建礼教对人的灵魂的毒害,讽刺了追求功名利禄所造成的极端虚伪、恶劣的社会风气。

4. C 本语段讲了“才德”与“美人”的关系,④开启了话题,可作为第一句;②“无疑地”体现了与上一句句意的承接,可作为第二句;⑤句中“同时”体现了与上一句句意的衔接,可作为第三句;③可理解为对以上两句的总结,可作为第四句;⑥与上一句表达了一个完整的句意,衔接最紧密;①“但是”一词虽体现了语意转折,也可理解为对以上句段的总结,可作为末句。由上分析,可排序为:④②⑤③⑥①。

5. (1)示例:①经典启智 ②收藏者讲传家宝 ③川剧变脸

④书法作品展

(2)材料一:多读书,读“活”书,读全书。材料二:读、重读、反复读能把自己“钉牢”的书。材料三:去粗取精,将传统文化与现实相结合。(答对任意一则即可)

(3)示例:记者阿姨(叔叔),你好!我喜欢苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》。因为这首词是苏轼豪放词的代表。阅读它,我能够树立克服困难的信心,能够开阔胸襟,能够涵养乐观的心态。 本题要紧扣记者的提问,要答出自己最喜欢的经典著作或经典诗词,并说出理由。

6. (1)“羡慕嫉妒恨”

(2)儿媳妇去防控点值守

7. (1)“傻乎乎”这一词语生动传神地刻画了儿媳妇坐在太阳下的动作与神态,写出了她的认真负责、恪尽职守,也体现出“我”对儿媳妇的心疼。

(2)“不值钱”“没花钱”的说辞是大妈怕抗疫工作者不收自己礼物而刻意强调的说法,体现了大妈的心地善良、善解人意、大方热心。

8. ①很久没吃油烫鸭,这份油烫鸭让“我们”觉得美味;②老板通过送油烫鸭的方式表达对抗疫工作者的感激,增添了美味;③儿媳妇的恪尽职守、无私奉献得到认可,作为家人的“我们”自豪又欣慰,增添了美味;④“我”对村民们的感情发生了变化,开始理解、欣赏他们,增添了美味。

9. ①运用了欲扬先抑(反衬)的表现手法;②更突出了村民们对抗疫人员处处照顾的善良热情;③也突出了村民们的行为令人感动、敬佩;④“我”对村民们从不满转为欣赏,情感变化间,让读者明白了“看待他人不可片面”的道理。

10. 示例一:我认为“我”是核心人物。①“我”的见闻串联起整篇文章,是全文的线索;②“我”对儿媳妇是抗疫工作者的自豪、心疼,对村民的不解到理解是文章的主要内容和主旨;③“我”对村民的情感变化与对儿媳妇工作时所持心理的转变丰富了文章的情感主旨。

示例二:我认为“儿媳妇”是核心人物。①儿媳妇的经历串联起整篇文章,是全文的线索;②儿媳妇作为抗疫工作者无私奉献、恪尽职守的事迹是文章主要内容,体现了文章主旨;③“我”对儿媳妇工作的心理转变与村民对儿媳妇的关心支持丰富了文章主题。

11. BD

12. 示例:①开头列举各地过端午节的方式,是为了引出“体会美好的精神内涵,品味厚重的中华民族历史文化”这一话题;②用事例更好地论证了“赋予传统节日新的时代内涵”这一中心论点。

13. 示例一:中秋节。可月下共赏,与明月合影,作永恒纪念,珍爱自然;可对月吟诗、仿月作画,将美好永存,把握当下;也可亲朋小聚,畅谈幸福,共庆美好节日,共享真情。

示例二:《梨园春》。可豫剧新唱,也可嫁接其他剧种,使用现代乐器配乐,丰富戏曲文化,让地方剧种焕发魅力。

14. C

15. 恐怕托付给我的大任不能完成,从而损害先帝的英明。

16. ①抒发对先帝的感激之情。②表明自己对蜀汉的忠心,希望后主信任自己。③写出先帝的任人唯贤,为后主树立榜样。④说明创业艰难,激励后主努力进取。(写出两点即可)

17. 示例一:苏轼做到了。面对饥疫,他一方面请求减轻百姓负担,想方设法救济饥民;另一方面熬制稠粥、药剂,派医生救治病人。

示例二:苏轼做到了。作为杭州知州,他在杭州遭遇饥荒和瘟疫时,想方设法救助饥民、救治病人,救活了很多人。

18. 姮娥(或“嫦娥”“嫦娥奔月”) 直下看山河(或“看山河”,若答“斫去桂婆娑”亦可)

19. 何事长向别时圆 被白发,欺人奈何

20. 用“归去”表明自己本是天宫仙人,理应回到天上去,结束贬降人间的生活;用“好去”,表明自己身在现实,但国土沦陷,期盼到万里高空去看一看魂牵梦绕的山河。(意思对即可)

21. 略。

一、积累与运用(共29分)

1.阅读下面语段,回答问题。(共6分)

阅读经典的过程就是与先贤对话、与智者神交的过程。品读juàn( )永、深刻的学术著作,沐浴字里行间弥散的理性光辉,我们能领略历代硕儒的宏博哲思;品读大师的文学作品,浸润其中,含英jǔ( )华,我们能获得人生的启迪和向美而生的力量。阅读,为你打开一扇大门,吸引你探寻斑斓的世界;阅读,______________,______________;阅读,为你点亮一盏明灯,指引你迈向辉煌的未来。

(1)依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )(2分)

A.sǎn jìn B.sàn jìn

C.sǎn qìn D.sàn qìn

(2)根据语境,写出下面词语中拼音所对应的汉字。(2分)

juàn( )永 含英jǔ( )华

(3)在横线处续写句子,使之与前后句构成一组排比。(2分)

2.诗词默写。(8分)

爱国是中华民族的优良传统。辛弃疾为陈同甫赋壮词“____________________,____________________”(《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》),表现了自己杀敌报国、建功立业的志向;身处边疆时,范仲淹闻羌管声默然落泪,“羌管悠悠霜满地,________________,________________”(《渔家傲·秋思》);远征途中,纳兰性德听北风呼啸,怅惘而放歌“身向云山那畔行,________________,________________”(《浣溪沙》);目睹民族危机的秋瑾决心寻求救国之道,发出“____________?______________”(《满江红》)的呼喊。

3.名著阅读。(任选一题作答)(4分)

(1)在小说《简·爱》中,简·爱与罗切斯特的爱情故事感人至深。从这个故事中,你体会到了简·爱的哪些可贵品质?请结合相关情节简要分析。

(2)讽刺是《儒林外史》突出的艺术特色,请以范进为例,简要分析作品是如何通过对人物的刻画来达到讽刺效果的。

4.将下列句子组成语段,排列正确的一项是( )(2分)

①但是这句话也并不是永远是真的,因为奥古斯都大帝与泰特斯都是精神崇高、志向远大的人,然而也是当时最美的男子。

②无疑地,才德如果是在一个容貌虽不娇丽,然而形体娴雅、气概庄严的身体内,那是最好的。

③因此,那些很美的人多是容颜可观而无大志的。

④才德,有如宝石,最好是用素净的东西镶嵌。

⑤同时,很美的人多半不见得在别的方面有多大的才德,好像造物主在它的工作中但求无过,不求十分优越似的。

⑥他们所研求的也多半是容颜而不是才德。

A.②⑤③①⑥④ B.②③⑤⑥①④

C.④②⑤③⑥① D.④②③⑤①⑥

5.阅读以下材料,完成下列各题。(共9分)

书籍是人类进步的阶梯,精神的食粮,智慧的海洋。读书可以形成翩然之风度,卓尔之气质。某中学学生会拟组织开展以“传统文化浸校园”为主题的综合性实践活动。请你参与此次活动,并完成下面的题目。

材料一:关于读书,鲁迅认为,要多读书,但不能读死书,否则真成了“在自己的脑里给作者跑马”,并且“踏得一塌糊涂”了。钱穆认为,读书要“活”,懂得一书中所蕴含的一种活的精神;要读全书,不可割裂破碎,只注意某一方面。

材料二:读、重读、反复读那些可以把自己钉牢的书,有助于理解事物,在大脑中形成自己的意义框架;或有助于理解人类社会与历史,及其背后的细节、逻辑。至于哪些书能把自己“钉牢”,值得自己一读再读反复读,除了流传的经典之外,恐怕还需要自己在茫茫书海中摸爬滚打一番,细细体悟,才能找到“真爱”。

材料三:在“传统文化热”走向公众时,我们需要进一步加强对传统的理解与尊重,避免庸俗化地、唯利是图地扭曲传统;需要坚持对传统的现代理解和当代转化,把传统文化中那些符合现代生活与现代价值的内容有机地融入生活。

(1)【补计划】下面是“传统文化浸校园”活动计划的初步构思框架图,请在这个框架图的空缺处补上相应内容。(4分)

(2)【究观点】请从以上三则材料中,任选一则加以概括。(每则不超过15个字)(2分)

(3)【受采访】回答记者提问(要求:语言简明,表达得体,不超过100字)(3分)

记者:同学,你好!据说你们学校开展的“传统文化浸校园”实践活动,特别注重经典的诵读。你最喜欢哪本经典著作或哪首经典诗词?请说出理由。

二、现代文阅读(共25分)

(一)阅读下文,完成6~10题。(共17分)

芳 邻

刘翠琴

①我家在小区最后一排,隔着一堵围墙便是一个不小的村子。对于那些村民,我可真是“羡慕嫉妒恨”了。

②羡慕他们几乎每家都是深宅大院,嫉妒他们房前屋后都有地儿栽花种菜、养鸡鸭猫狗,恨他们说话高声大嗓如吵架,常扰了我的清梦。有时想,我和这样的邻居,尽管鸡犬相闻,但估计老死也不会往来的吧。

③可是,今年夏天的几件小事却让我改变了对那些村邻的看法。

④那天中午,儿媳妇敲门进来,包都没放下,直奔卫生间,解决完了,又匆匆忙忙地对我说:“妈,我来不及吃饭了。今天设置疫情防控点了,我要去值守,怕那里没地方上厕所,才回来解决的。”边说边往外走。骑上车时,她指给我看:“喏,防控点就设置在你们小区东边围墙外。”

⑤我想想还是不放心,带孙子吃了饭,就打着伞抱着孩子去看看。因为匆忙,遮阳篷还没搭起来,儿媳妇傻乎乎地坐在烈日下。我说:“你怎么不去围墙的阴影下待着?这样晒到下午三四点钟,非中暑不可。”

⑥“我怕来往的人看不到我。”

⑦“你能看见来往的人就行啦。”

⑧我们婆媳俩正说着呢,一户人家的院门被打开了,一个妇人问:“你们是来值班的吗?”

⑨我抱歉地说:“不好意思,吵到你了。”

⑩“不是不是。我是想问你们要不要开水?”说着,她递过来一个红壳水瓶。儿媳妇说:“我带水了,谢谢啊!”

“你们朝巷口树荫下来一点儿,太晒了。中午没多少人来的。”

我们听话地往树荫下挪了挪,感觉好多了。儿媳妇感慨地说:“这里的人家都很好,刚刚我吃盒饭时,开小店的老奶奶还给我端来了一碗萝卜骨头汤呢,还说有什么不方便的就跟她说。”

听她这么说,我放心了,把伞和帽子留给她,带着孙子回家了。

后来,这边巷道建了围挡,防疫卡口改在了我们小区西围墙外面,又有了新的故事。

那天,儿媳妇值守结束回来时,一手拎着一个口袋,一个口袋里装着韭菜和一个大黄桃,一个口袋里装着油烫鸭,隔着口袋都能闻到韭菜的味道,还能看到油烫鸭那红红的辣椒油。我问:“你在哪儿买的菜?你又不吃辣,买这油烫鸭干啥?”

她笑着说:“韭菜和黄桃是一个大妈非要给我的。说韭菜是她自己种的,不值钱;黄桃是人家送她的,没花钱。不要,还不高兴,跟我们急。”我拎了拎,韭菜还不少呢,真难为人家的一片好心意了。

儿媳妇接着说:“我们在这里设了防控点,有人想到后面的大西小区门口买油烫鸭就不方便了,今天就有三个人忘记带手机,无法出示健康码,过不了关卡,只好回去了。我们想着不能让人家做生意的为难,值守换班后,就一人去买了一份。没想到老板看到是我们,先是不肯收钱,后来见我们坚持,又免费给我们切了素鸡拌在里面。”

可能是因为很久没吃油烫鸭了,我们全家都觉得今天的鸭子实在美味。我心里更是美美的:病毒无情,芳邻有爱。

(选自《羊城晚报》2022年3月4日,有删改)

6.请根据文章内容,完成下面的表格。(2分)

“我”的见闻 “我”的心理

邻居们在院子中种花养菜、养动物、高声说话 (1)

(2) 不放心

一位妇人给儿媳妇送开水,劝她到树荫下 放下心来

儿媳妇回家,给“我”讲述和村民之间的新的故事 心里美美的

7.联系上下文,回答括号里的问题。(6分)

(1)因为匆忙,遮阳篷还没搭起来,儿媳妇傻乎乎地坐在烈日下。(第⑤段画线句中加点词语“傻乎乎”有何表达效果?)

(2)说韭菜是她自己种的,不值钱;黄桃是人家送她的,没花钱。(第 段画线句中,大妈为什么强调送的东西“不值钱”“没花钱”?)

8.第 段中,作者说“实在美味”,这份油烫鸭究竟为何美味?请联系全文内容,简要概括。(3分)

9.作者在文章开头先写了“我”对小区外村民的“羡慕嫉妒恨”,还说“我”与村民们“老死也不会往来”,这样安排情节有何作用?(3分)

10.读完这篇文章后,有读者认为本文的核心人物是“我”,也有读者认为核心人物是“儿媳妇”。请联系文章,谈谈你的看法。(3分)

(二)阅读下面两个文本,完成11~13题。(共8分)

文本一:

赋予传统节日新的时代内涵

张 凡

①粽香四溢、艾叶流芳,我们即将迎来又一个端午节。在重庆,人们参与“我的端午节”小视频拍摄活动,真实记录身边故事;在宁夏,居民比赛包粽子、绣荷包,“零距离”感受传统文化;在黑龙江,艺术家会聚“云端”,通过直播展演端午民俗……端午节到来之际,我们重拾熟悉的味道,借助多彩的形式,体会美好的精神内涵,品味厚重的中华民族历史文化。

②作为我国四大传统节日之一,端午节历史悠久,传承千载而历久弥新。这一天,人们采叶裹粽、悬挂艾草、饮雄黄酒、戴五彩线,寄托着祈求健康平安的美好心愿;人们争旗鼓、赛龙舟,传递着祈求风调雨顺、国泰民安的朴素情感……尽管地域不同,节日活动特色纷呈,却映照着丰富的文化价值。端午节所蕴含的人文理念,绵延赓续、代代流传,成为我们共同的文化记忆,体现着对自然、生命、家国情怀的认知与追求。

③岁月流转,我们的生活方式不断改变,但端午节丰厚的文化意蕴依然富含魅力、润泽心灵。在疫情防控常态化的背景下,今年端午节期间,一些传统民俗活动无法举办,但这并不会影响节日氛围,反而让我们更深刻地体会到祈愿和顺平安的节日内涵。山东青岛一个社区,居民们自发为战“疫”一线的志愿者送去飘香的粽子和寓意健康的五彩线,感恩他们守护邻里安全;江苏扬州一所学校,老师们“临行密密缝”,将祝福一针一线缝进香囊送给毕业生,祝愿他们前程似锦、一切安康。超越具体的形式,那些护佑健康的努力、守望相助的温暖、共克时艰的行动,更能彰显端午节所蕴含的文化与价值。

④传统节日的到来,促使我们回望生生不息的历史文化,再次体悟文化内涵、民族品格,也让人直面当下,思考如何更好地涵养和传承传统文化。今年端午节或许不似往年那么热闹,但特殊时期也为创新提供了契机。比如,近段时间,多地通过网络直播端午民俗活动,开设网上展演和培训课堂,通过“云上端午”,让传统习俗走近更多年轻人。再比如,为吸引游客,一些地方推动端午民俗文化与旅游业相融合,为景区注入文化元素、文化记忆,充实了内涵,提升了品位。从创新传统文化的表达方式、传播渠道,到充分挖掘传统文化资源的现代经济价值,越来越多的努力汇聚在一起,正在助推传统文化“活起来”“火下去”。

⑤某种意义上,我们每一次庆祝传统节日,都是在赋予传统文化新的生命,使其在时间长河的洗礼中,不断闪耀新的光芒。元宵闹花灯,端午赛龙舟,重阳赏菊登高……多彩的传统节日习俗在继承中创新,在创新中发展,已经成为民族文化的重要载体。传统节日是非物质文化遗产的重要组成部分,保护好传统节日,能够为亿万人民提供丰厚的精神滋养。创新方式、丰富形式、有效传承,不断注入新的时代内涵,才能让传统节日有机融入现代生活,真正激活蕴藏在节日中的文化基因。

⑥“正是浴兰时节动,菖蒲酒美清尊共。”端午节如同一条纽带,将人们联结在一起,共赴一场文化的宴会。让我们珍视祖辈留下的文化遗产,共同感受节日文化的魅力,更好地守护传统文化的根和魂。(有改动)

文本二:

①在人类历史上出现过20多个文明形态,只有中国的文化体系长期延续发展而从未中断。它承载着中华民族生生不息的精神血脉,历经千年风雨而依然璀璨夺目,在人类发展的历史长轴上,写就光芒万丈的篇章。

②如今,人民群众对传统文化的热情日益高涨,中华优秀传统文化活力迸发,呈现“千岩竞秀,万壑争流”的生动景象。以创新方式探寻中华文化宝藏,《典籍里的中国》《中国诗词大会》等电视节目广受青睐;幻化于《千里江山图》,舞蹈诗剧《只此青绿》向观众展现跨越千年的丹青意韵;演绎“采菊东篱下,悠然见南山”的诗意栖居,“国风”博主们的写意生活备受海内外粉丝追捧……

③文化兴则国家兴,文化强则民族强。中华民族伟大复兴,也是中华文化和中国精神的复兴。中华民族有着源远流长的传统文化,也一定能创造中华文化新的辉煌!

11.下列对文本一和文本二的理解和分析,不正确的两项是( )(2分)

A.文本一第②段采用举例论证的方法,详细阐述了端午节作为我国四大传统节日之一,历史悠久,代代流传,已成为我们共同的文化记忆。

B.我们的传统节日一直闪耀着光芒,是因为华夏子孙的深沉的爱。

C.文本一在阐述“赋予传统节日新的时代内涵”时,采用了层递式结构,层层深入,论证清晰。

D.文本一第④段“活起来”“火下去”,运用比喻论证,语言严密、准确,体现了议论文语言的特点。

E.中华优秀传统文化生生不息、活力迸发,主要缘于中国文化自成体系,承载着中华民族的精神血脉。

12.文本一开头列举了各地过端午节的事例有什么作用?请简要分析。(3分)

13.中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”,请结合两个文本,任选一个传统节日或文化节目,简要谈谈你还能赋予它怎样的新的时代内涵。(3分)

三、古诗文阅读(共16分)

(一)阅读《出师表》(节选),完成14~17题。(共10分)

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

14.下列选项中加点词语意思都相同的一项是( )(2分)

A.三顾臣于草庐之中 日侍坐备顾问 奋不顾身

B.遂许先帝以驱驰 潭中鱼可百许头 以身许国

C.庶竭驽钝 再而衰,三而竭 竭尽全力

D.至于斟酌损益 香远益清 精益求精

15.把选文中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

恐托付不效,以伤先帝之明。

16.选文第一段诸葛亮追述自己二十一年来的经历有什么用意?请简要概括两点。(2分)

17.诸葛亮作为蜀汉丞相可谓尽职尽责,下面链接材料中的苏轼作为杭州知州,是否做到了尽职尽责?请结合他的所作所为简要分析。(4分)

链接材料:

(苏轼)拜龙图阁学士,知杭州。既至杭,大旱,饥疫并作。轼请于朝,免本路①上供米三之一,复得赐度僧牒②,易米以救饥者。明年春,又减价粜常

平米,多 作③粥药剂,遣使挟医分坊治病,活者甚众。

(选自《宋史·苏轼传》,有删改)

【注释】①路:行政区划名。②度僧牒:批准出家为僧的文书。

③ (zhān):稠粥。

(二)阅读下面两首宋词,完成18~20题。(共6分)

【甲】水调歌头

苏 轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

【乙】太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何? 乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

18.在中秋月夜,两位词人不约而同“把酒”问天,均联想到__________________的神话传说;前者觉得天上又高又寒,后者觉得在天上可以“________________”(用词中语句回答)。(2分)

19.【甲】词中“不应有恨”的“恨”具体指________________;【乙】词中也暗含“恨”,具体指__________________。(均需用词中语句回答)(2分)

20.“乘风归去”与“乘风好去”仅一字之差,但表情达意却有区别,请简述。(2分)

四、作文(50分)

21.请从下面两个写作任务中任选一个,写一篇作文。

(1)生活中,声音无处不在。它可以是我们听到的万物之声,也可以是我们听到或看到的各种信息。这些声音中,最令你难忘的声音是什么?

请以《留在心底的声音》为题目,写一篇记叙文。

要求:①表达意图明确,内容具体充实。②600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

(2)信息时代,人人都可以是“发声器”,我们该如何发出自己的声音?该如何对待各种不同的声音?

请自选角度,自拟题目,写一篇简单的议论文,表达你的观点。

要求:①观点明确,有理有据。②600字左右。③文中请回避与你有关的人名、校名、地名。

答案

1. (1)B (2)隽 咀

(3)示例一:为你扬起一张风帆 引领你畅游广阔的王国

示例二:为你插上一双翅膀 带领你翱翔自由的天空

2. 了却君王天下事 赢得生前身后名

人不寐 将军白发征夫泪

北风吹断马嘶声 深秋远塞若为情

俗子胸襟谁识我 英雄末路当磨折

3. (1)①坚信每个人在精神和人格上是平等的。虽然她与罗切斯特地位悬殊,但是她敢于追求爱情。②自尊自爱。当得知罗切斯特疯了的妻子还活着的时候,她选择了离开罗切斯特。③执着专一。她一直深爱着罗切斯特,重返庄园后,当得知罗切斯特的疯妻子已死,罗切斯特失明,就毅然留在他的身边。

(2)讽刺是本书突出的艺术特色,作者通过细节描写、夸张、对比、悲喜交融等手法来达到讽刺效果。如写范进中举发疯,是作者通过夸张和悲喜交融的手法,刻画了范进醉心科举、热衷功名的人物形象;写范进为母守孝不用银杯箸、象牙筷子,却吃虾丸子,是作者通过人物言行的自相矛盾和对比手法,刻画了范进虚伪的人物形象,从而讽刺了封建科举制度、封建礼教对人的灵魂的毒害,讽刺了追求功名利禄所造成的极端虚伪、恶劣的社会风气。

4. C 本语段讲了“才德”与“美人”的关系,④开启了话题,可作为第一句;②“无疑地”体现了与上一句句意的承接,可作为第二句;⑤句中“同时”体现了与上一句句意的衔接,可作为第三句;③可理解为对以上两句的总结,可作为第四句;⑥与上一句表达了一个完整的句意,衔接最紧密;①“但是”一词虽体现了语意转折,也可理解为对以上句段的总结,可作为末句。由上分析,可排序为:④②⑤③⑥①。

5. (1)示例:①经典启智 ②收藏者讲传家宝 ③川剧变脸

④书法作品展

(2)材料一:多读书,读“活”书,读全书。材料二:读、重读、反复读能把自己“钉牢”的书。材料三:去粗取精,将传统文化与现实相结合。(答对任意一则即可)

(3)示例:记者阿姨(叔叔),你好!我喜欢苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》。因为这首词是苏轼豪放词的代表。阅读它,我能够树立克服困难的信心,能够开阔胸襟,能够涵养乐观的心态。 本题要紧扣记者的提问,要答出自己最喜欢的经典著作或经典诗词,并说出理由。

6. (1)“羡慕嫉妒恨”

(2)儿媳妇去防控点值守

7. (1)“傻乎乎”这一词语生动传神地刻画了儿媳妇坐在太阳下的动作与神态,写出了她的认真负责、恪尽职守,也体现出“我”对儿媳妇的心疼。

(2)“不值钱”“没花钱”的说辞是大妈怕抗疫工作者不收自己礼物而刻意强调的说法,体现了大妈的心地善良、善解人意、大方热心。

8. ①很久没吃油烫鸭,这份油烫鸭让“我们”觉得美味;②老板通过送油烫鸭的方式表达对抗疫工作者的感激,增添了美味;③儿媳妇的恪尽职守、无私奉献得到认可,作为家人的“我们”自豪又欣慰,增添了美味;④“我”对村民们的感情发生了变化,开始理解、欣赏他们,增添了美味。

9. ①运用了欲扬先抑(反衬)的表现手法;②更突出了村民们对抗疫人员处处照顾的善良热情;③也突出了村民们的行为令人感动、敬佩;④“我”对村民们从不满转为欣赏,情感变化间,让读者明白了“看待他人不可片面”的道理。

10. 示例一:我认为“我”是核心人物。①“我”的见闻串联起整篇文章,是全文的线索;②“我”对儿媳妇是抗疫工作者的自豪、心疼,对村民的不解到理解是文章的主要内容和主旨;③“我”对村民的情感变化与对儿媳妇工作时所持心理的转变丰富了文章的情感主旨。

示例二:我认为“儿媳妇”是核心人物。①儿媳妇的经历串联起整篇文章,是全文的线索;②儿媳妇作为抗疫工作者无私奉献、恪尽职守的事迹是文章主要内容,体现了文章主旨;③“我”对儿媳妇工作的心理转变与村民对儿媳妇的关心支持丰富了文章主题。

11. BD

12. 示例:①开头列举各地过端午节的方式,是为了引出“体会美好的精神内涵,品味厚重的中华民族历史文化”这一话题;②用事例更好地论证了“赋予传统节日新的时代内涵”这一中心论点。

13. 示例一:中秋节。可月下共赏,与明月合影,作永恒纪念,珍爱自然;可对月吟诗、仿月作画,将美好永存,把握当下;也可亲朋小聚,畅谈幸福,共庆美好节日,共享真情。

示例二:《梨园春》。可豫剧新唱,也可嫁接其他剧种,使用现代乐器配乐,丰富戏曲文化,让地方剧种焕发魅力。

14. C

15. 恐怕托付给我的大任不能完成,从而损害先帝的英明。

16. ①抒发对先帝的感激之情。②表明自己对蜀汉的忠心,希望后主信任自己。③写出先帝的任人唯贤,为后主树立榜样。④说明创业艰难,激励后主努力进取。(写出两点即可)

17. 示例一:苏轼做到了。面对饥疫,他一方面请求减轻百姓负担,想方设法救济饥民;另一方面熬制稠粥、药剂,派医生救治病人。

示例二:苏轼做到了。作为杭州知州,他在杭州遭遇饥荒和瘟疫时,想方设法救助饥民、救治病人,救活了很多人。

18. 姮娥(或“嫦娥”“嫦娥奔月”) 直下看山河(或“看山河”,若答“斫去桂婆娑”亦可)

19. 何事长向别时圆 被白发,欺人奈何

20. 用“归去”表明自己本是天宫仙人,理应回到天上去,结束贬降人间的生活;用“好去”,表明自己身在现实,但国土沦陷,期盼到万里高空去看一看魂牵梦绕的山河。(意思对即可)

21. 略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读