高中语文统编版(部编版)选择性必修上册第二单元5.2 《大学之道》(上课用)(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修上册第二单元5.2 《大学之道》(上课用)(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

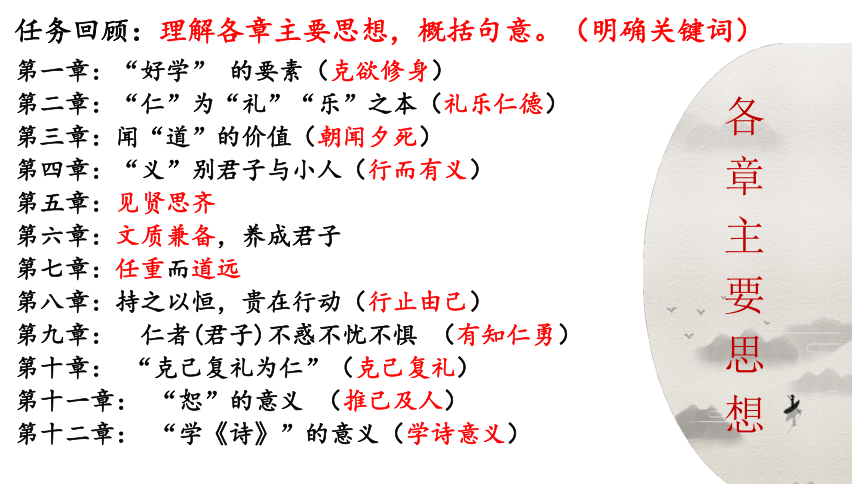

任务回顾:理解各章主要思想,概括句意。(明确关键词)

第一章:“好学” 的要素(克欲修身)

第二章:“仁”为“礼”“乐”之本(礼乐仁德)

第三章:闻“道”的价值(朝闻夕死)

第四章:“义”别君子与小人(行而有义)

第五章:见贤思齐

第六章:文质兼备,养成君子

第七章:任重而道远

第八章:持之以恒,贵在行动(行止由己)

第九章: 仁者(君子)不惑不忧不惧 (有知仁勇)

第十章: “克己复礼为仁”(克己复礼)

第十一章: “恕”的意义 (推己及人)

第十二章: “学《诗》”的意义(学诗意义)

各章

主要

思想

分析孔子的“君子”之德

1.子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

——排除物欲、敏事慎言、虚心好学

2.子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

——重道义、有责任

3.子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

——真实朴素、有礼有节、中庸之道

4.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(《泰伯》)

——志向远大、意志坚强、责任担当

5.子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

——有仁爱、有智慧、有勇气

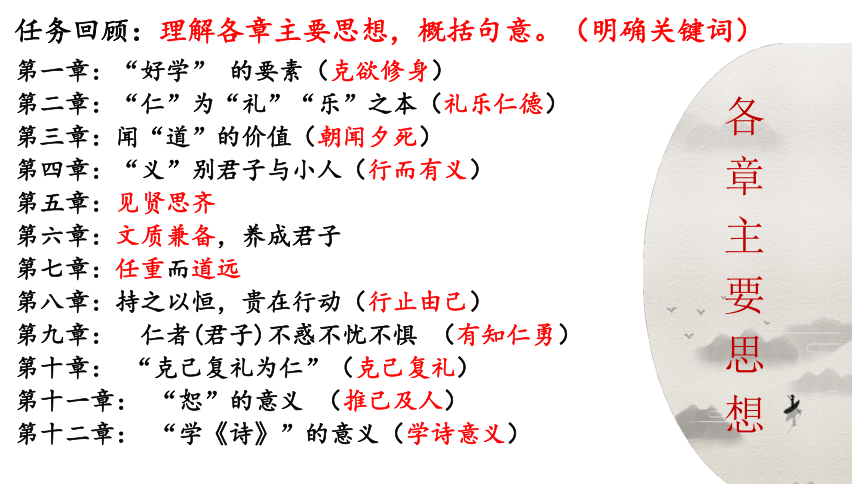

“仁” 之追求

1. (第七章)曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ” (《泰伯》) ——克己

2.(第二章)子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(《八佾》)

——将外在的伦理、规约内化为个体追求的道德自觉。(克己)

3.(第九章)子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

——知性通达,意志坚定,问心无愧,不忧不惧。(克己)

4.(第十一章)子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

——恕:推己心以及人。(底线 )

5.(第十章)颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” (《颜渊》)

——克己复礼

第05课 《大学之道》

厦门大学:自强不息 止于至善 香港大学:明德格物

中国政法大学—厚德 明法 格物 致公

东南大学—止于至善

在大道实行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来。人们都讲求诚信,培养和睦的气氛。因此人们不只是把自己的父母当做父母,把自己的孩子当做孩子,让老人能够终其天年,中年人能够为社会效力,幼童能够顺利地成长。使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们都憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此,奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,家家户户都不用关大门了。这就是理想社会。

高考背诵篇目 礼运(节选)

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。(矜 同:鳏)

拓展探究

研读文本

初读文本

课前预习

课堂导入

目 录

你们认为理想社会是什么样?

古代文人眼中的理想社会:

1.孟子:老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

2.陶渊明:黄发垂髫,并怡然自乐。

3.范仲淹:政通人和,百废俱兴

课堂导入

你们认为理想社会是什么样?

课堂导入

国家为“人民所共有”

政治为“人民所共管”

“大学之道”是儒学经典《大学》开篇的第一句。《大学》原本是《礼记》中的一篇,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一。

“又说只除‘明明德’外无书,都是前人自己不能解圣人之书”(《红楼梦》第十九回)

“除《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”(第三回)

作品简介

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

作品简介

作者简介

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁(郡治在令河南商丘)人。

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

活动一:初读文本

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

大学在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问,与“教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐射御书数之文”的“小学”相对。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德性。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动一:初读文本

第一段主要写了什么内容?

明确:提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

活动二:研读文本

“三纲领”具体指什么?

研读文本

“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

“亲民”即“新民”,就是明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”之间是怎样的关系?

明确:“三纲”中,“明明德”侧重于“内圣”,“亲民”侧重于“外王”,“止于至善”是最终追求。这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

研读文本

研读文本

明确:首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

第一段起什么作用?

重点字词:

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。人与人之间的关系和谐,家业繁荣。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(4)格物:推究事物的原理。

译文:古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

活动一:初读文本

重点字词:

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)庶人:普通百姓。

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动一:初读文本

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

活动二:研读文本

“八目”之间是什么关系?

明确:

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“格物、致知、诚意、正心”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

活动二:研读文本

“修、齐、治、平”四者的关系是怎样的?

活动二:研读文本

明确:“修、齐、治、平”是《礼记·大学》的核心思想。

所谓平天下在治其国,治其国在齐其家,齐其家在修其身。

这四者是一一递进的关系,而修身要先正心,正心要先诚意,诚意要先致知,致知在格物,乃是“修、齐、治、平”的根本。

对于我们中学生来说,“修、齐、治、平”的范围未免大了些。现在的我们,首先要考虑的是如何诚意、如何正心、如何修身。

《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

活动二:研读文本

明确:它们是一个不可分割的整体。

“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,

“三纲领”是“八条目”的指导思想。

“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,

“八条目”的目的是实现“三纲领” 。

内修(善其身)

外治(善天下)

三纲八目

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

活动三:拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

活动三:拓展探究

活动四:思维提升

钱理群先生曾提出,我们的一些大学正在培养一批“精致的利己主义者”,即经过精心打扮甚至伪装的“利己主义者”,他们的目标只有一个——谋取个人利益。针对此类社会现象,有人认为这是传统知识分子道德修养缺失所致,对此,你是否认同 请结合本课所学加以阐释。

我认同。《大学之道》开宗明义,提出“大学”的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到道德修养的最高境界。由此可见,当时的人们认为教育最重要的意义在于培养道德高尚的人。之后,《大学之道》又具体阐明了“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”这“八目”。这“八目”由推究事物的原理依次扩展,到处理家族关系,最终到“平天下”,即承担社会责任,以天下为己任,这既是为达到“三纲”而设计的条目,也是儒学为人们所展示的人生进修阶梯。两千多年来,它已经成为一代又一代中国知识分子所攀登的人生阶梯。

反观当下一些学校的教育,急功近利,过度重视对知识的灌输和对技能的培养,而将对学生道德品质的培养放到了次要的地位,所以才出现了清华学子向狗熊泼硫酸、复旦学子给室友投毒这些由极度自私引发的令人发指的案件。而钱理群先生所说的“精致的利己主义者”,归根结底还是缺少责任意识,缺少家国情怀。

在《礼记》这类传统典籍里,培养人的道德品质处于非常重要的位置,培养人的最终目的是令其承担社会责任。这对当下一些过度重视对学生的知识教育而轻视道德培养的学校来说,具有重大的启示意义。鼓励青年学生们“修身、齐家、治国、平天下”,不仅能强化他们的道德自律,同时能够培养他们的家国情怀,引导他们在实现个人价值的同时为国家和社会做出贡献,而不是只以个人利益为唯一的考量。

任务回顾:理解各章主要思想,概括句意。(明确关键词)

第一章:“好学” 的要素(克欲修身)

第二章:“仁”为“礼”“乐”之本(礼乐仁德)

第三章:闻“道”的价值(朝闻夕死)

第四章:“义”别君子与小人(行而有义)

第五章:见贤思齐

第六章:文质兼备,养成君子

第七章:任重而道远

第八章:持之以恒,贵在行动(行止由己)

第九章: 仁者(君子)不惑不忧不惧 (有知仁勇)

第十章: “克己复礼为仁”(克己复礼)

第十一章: “恕”的意义 (推己及人)

第十二章: “学《诗》”的意义(学诗意义)

各章

主要

思想

分析孔子的“君子”之德

1.子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

——排除物欲、敏事慎言、虚心好学

2.子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

——重道义、有责任

3.子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

——真实朴素、有礼有节、中庸之道

4.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(《泰伯》)

——志向远大、意志坚强、责任担当

5.子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

——有仁爱、有智慧、有勇气

“仁” 之追求

1. (第七章)曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ” (《泰伯》) ——克己

2.(第二章)子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(《八佾》)

——将外在的伦理、规约内化为个体追求的道德自觉。(克己)

3.(第九章)子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

——知性通达,意志坚定,问心无愧,不忧不惧。(克己)

4.(第十一章)子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

——恕:推己心以及人。(底线 )

5.(第十章)颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” (《颜渊》)

——克己复礼

第05课 《大学之道》

厦门大学:自强不息 止于至善 香港大学:明德格物

中国政法大学—厚德 明法 格物 致公

东南大学—止于至善

在大道实行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来。人们都讲求诚信,培养和睦的气氛。因此人们不只是把自己的父母当做父母,把自己的孩子当做孩子,让老人能够终其天年,中年人能够为社会效力,幼童能够顺利地成长。使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们都憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此,奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,家家户户都不用关大门了。这就是理想社会。

高考背诵篇目 礼运(节选)

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。(矜 同:鳏)

拓展探究

研读文本

初读文本

课前预习

课堂导入

目 录

你们认为理想社会是什么样?

古代文人眼中的理想社会:

1.孟子:老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

2.陶渊明:黄发垂髫,并怡然自乐。

3.范仲淹:政通人和,百废俱兴

课堂导入

你们认为理想社会是什么样?

课堂导入

国家为“人民所共有”

政治为“人民所共管”

“大学之道”是儒学经典《大学》开篇的第一句。《大学》原本是《礼记》中的一篇,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一。

“又说只除‘明明德’外无书,都是前人自己不能解圣人之书”(《红楼梦》第十九回)

“除《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”(第三回)

作品简介

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

作品简介

作者简介

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁(郡治在令河南商丘)人。

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

活动一:初读文本

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

大学在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问,与“教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐射御书数之文”的“小学”相对。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德性。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动一:初读文本

第一段主要写了什么内容?

明确:提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

活动二:研读文本

“三纲领”具体指什么?

研读文本

“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

“亲民”即“新民”,就是明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”之间是怎样的关系?

明确:“三纲”中,“明明德”侧重于“内圣”,“亲民”侧重于“外王”,“止于至善”是最终追求。这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

研读文本

研读文本

明确:首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

第一段起什么作用?

重点字词:

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。人与人之间的关系和谐,家业繁荣。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(4)格物:推究事物的原理。

译文:古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

活动一:初读文本

重点字词:

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)庶人:普通百姓。

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动一:初读文本

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

活动二:研读文本

“八目”之间是什么关系?

明确:

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“格物、致知、诚意、正心”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

活动二:研读文本

“修、齐、治、平”四者的关系是怎样的?

活动二:研读文本

明确:“修、齐、治、平”是《礼记·大学》的核心思想。

所谓平天下在治其国,治其国在齐其家,齐其家在修其身。

这四者是一一递进的关系,而修身要先正心,正心要先诚意,诚意要先致知,致知在格物,乃是“修、齐、治、平”的根本。

对于我们中学生来说,“修、齐、治、平”的范围未免大了些。现在的我们,首先要考虑的是如何诚意、如何正心、如何修身。

《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

活动二:研读文本

明确:它们是一个不可分割的整体。

“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,

“三纲领”是“八条目”的指导思想。

“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,

“八条目”的目的是实现“三纲领” 。

内修(善其身)

外治(善天下)

三纲八目

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

活动三:拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

活动三:拓展探究

活动四:思维提升

钱理群先生曾提出,我们的一些大学正在培养一批“精致的利己主义者”,即经过精心打扮甚至伪装的“利己主义者”,他们的目标只有一个——谋取个人利益。针对此类社会现象,有人认为这是传统知识分子道德修养缺失所致,对此,你是否认同 请结合本课所学加以阐释。

我认同。《大学之道》开宗明义,提出“大学”的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到道德修养的最高境界。由此可见,当时的人们认为教育最重要的意义在于培养道德高尚的人。之后,《大学之道》又具体阐明了“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”这“八目”。这“八目”由推究事物的原理依次扩展,到处理家族关系,最终到“平天下”,即承担社会责任,以天下为己任,这既是为达到“三纲”而设计的条目,也是儒学为人们所展示的人生进修阶梯。两千多年来,它已经成为一代又一代中国知识分子所攀登的人生阶梯。

反观当下一些学校的教育,急功近利,过度重视对知识的灌输和对技能的培养,而将对学生道德品质的培养放到了次要的地位,所以才出现了清华学子向狗熊泼硫酸、复旦学子给室友投毒这些由极度自私引发的令人发指的案件。而钱理群先生所说的“精致的利己主义者”,归根结底还是缺少责任意识,缺少家国情怀。

在《礼记》这类传统典籍里,培养人的道德品质处于非常重要的位置,培养人的最终目的是令其承担社会责任。这对当下一些过度重视对学生的知识教育而轻视道德培养的学校来说,具有重大的启示意义。鼓励青年学生们“修身、齐家、治国、平天下”,不仅能强化他们的道德自律,同时能够培养他们的家国情怀,引导他们在实现个人价值的同时为国家和社会做出贡献,而不是只以个人利益为唯一的考量。