2.4 黄土高原水土流失的治理 强化训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.4 黄土高原水土流失的治理 强化训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-27 11:08:58 | ||

图片预览

文档简介

2.4 黄土高原水土流失的治理

一、单项选择题(15小题,每题4分,共60分)

卤泊滩位于陕西省中部,属古咸水湖干涸后形成的低洼盆地。在过去,该地以漫灌淋盐的方式进行盐碱地治理,却因难以向外排盐始终未获成功。21世纪初,该地在农田周围种植防风林,田块间挖设蓄水沟渠(旱季沟渠水可回补农田),沟渠内种植水生植物,形成“工程—生物—农业”综合治理模式,新增万亩高产耕地。据此完成下面小题。

1.该地漫灌淋盐未能成功治理盐碱地,主要是因为( )

A.位于低洼盆地 B.夏季蒸发旺盛 C.大气降水稀少 D.土壤含盐量高

2.推断该地在蓄水沟渠内种植水生植物主要是为了( )

A.降低沟渠水体盐度 B.减少沟渠水体蒸发

C.降低蓄水沟渠水位 D.提高生物多样性

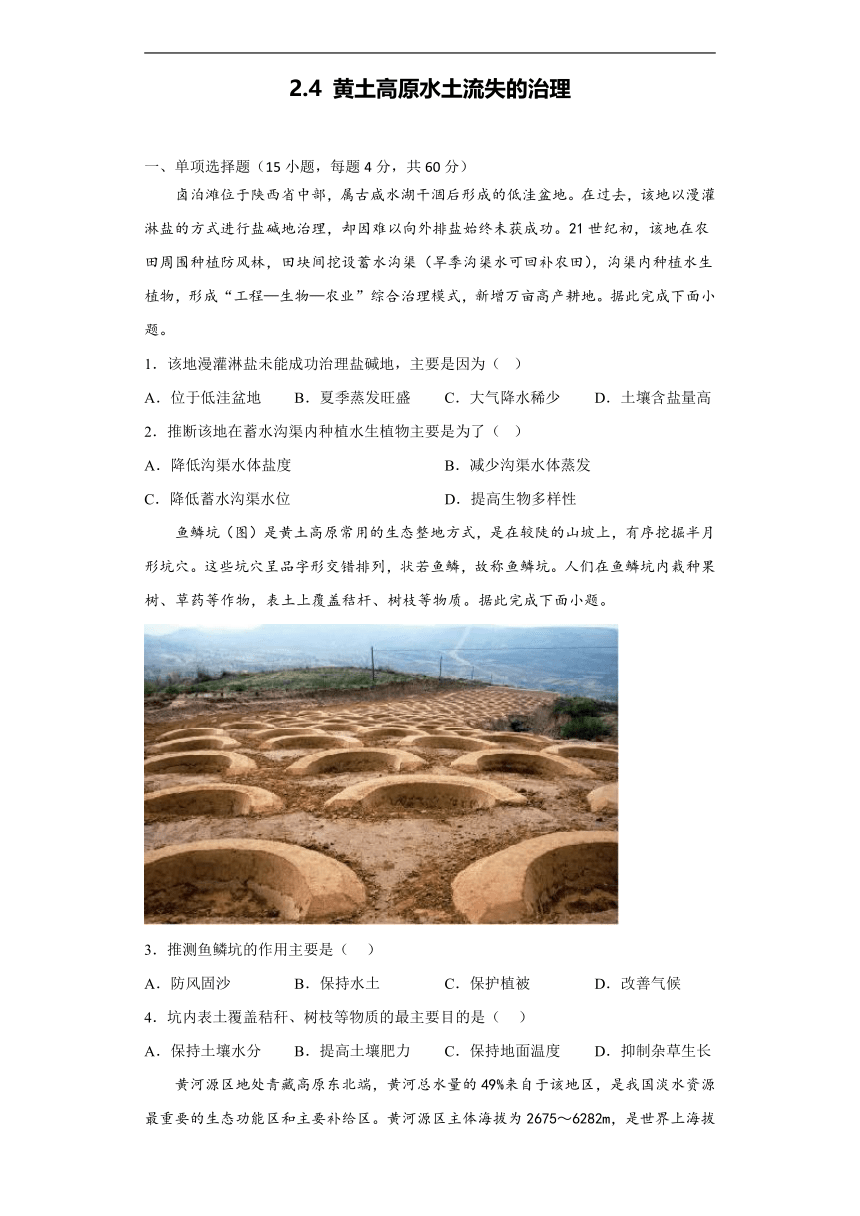

鱼鳞坑(图)是黄土高原常用的生态整地方式,是在较陡的山坡上,有序挖掘半月形坑穴。这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,故称鱼鳞坑。人们在鱼鳞坑内栽种果树、草药等作物,表土上覆盖秸杆、树枝等物质。据此完成下面小题。

3.推测鱼鳞坑的作用主要是( )

A.防风固沙 B.保持水土 C.保护植被 D.改善气候

4.坑内表土覆盖秸秆、树枝等物质的最主要目的是( )

A.保持土壤水分 B.提高土壤肥力 C.保持地面温度 D.抑制杂草生长

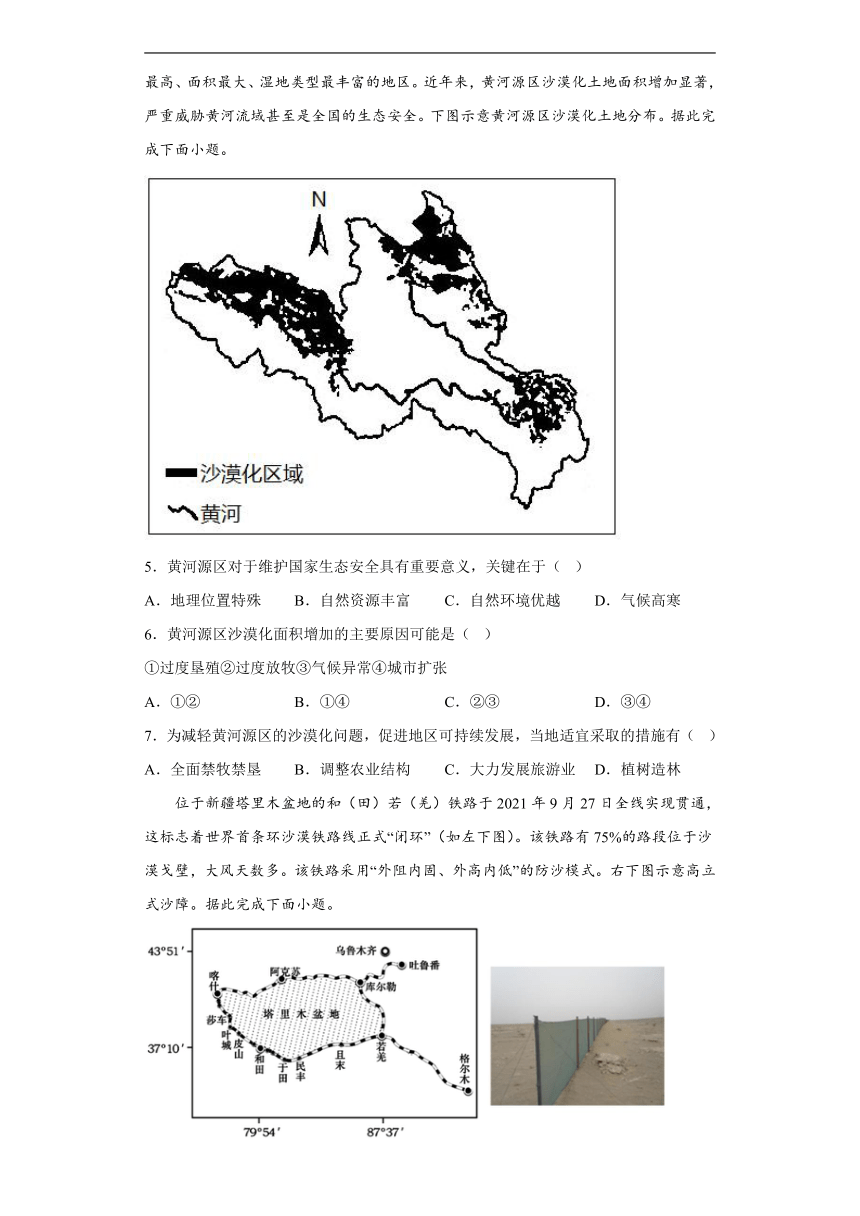

黄河源区地处青藏高原东北端,黄河总水量的49%来自于该地区,是我国淡水资源最重要的生态功能区和主要补给区。黄河源区主体海拔为2675~6282m,是世界上海拔最高、面积最大、湿地类型最丰富的地区。近年来,黄河源区沙漠化土地面积增加显著,严重威胁黄河流域甚至是全国的生态安全。下图示意黄河源区沙漠化土地分布。据此完成下面小题。

5.黄河源区对于维护国家生态安全具有重要意义,关键在于( )

A.地理位置特殊 B.自然资源丰富 C.自然环境优越 D.气候高寒

6.黄河源区沙漠化面积增加的主要原因可能是( )

①过度垦殖②过度放牧③气候异常④城市扩张

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

7.为减轻黄河源区的沙漠化问题,促进地区可持续发展,当地适宜采取的措施有( )

A.全面禁牧禁垦 B.调整农业结构 C.大力发展旅游业 D.植树造林

位于新疆塔里木盆地的和(田)若(羌)铁路于2021年9月27日全线实现贯通,这标志着世界首条环沙漠铁路线正式“闭环”(如左下图)。该铁路有75%的路段位于沙漠戈壁,大风天数多。该铁路采用“外阻内固、外高内低”的防沙模式。右下图示意高立式沙障。据此完成下面小题。

8.为减少风沙对铁路的影响,当地采取的措施按距道路由近及远的顺序排列应该是( )

①修建1.5m高立式沙障②设置草方格沙障③种植梭梭、红柳、沙棘等灌木

A.①②③ B.①③② C.③②① D.②③①

9.图示高立式沙障的主要作用有( )

①保护铁路免受风沙掩埋②美化道路环境③有利于固沙植被的生长④增强蒸发,提高降水量

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

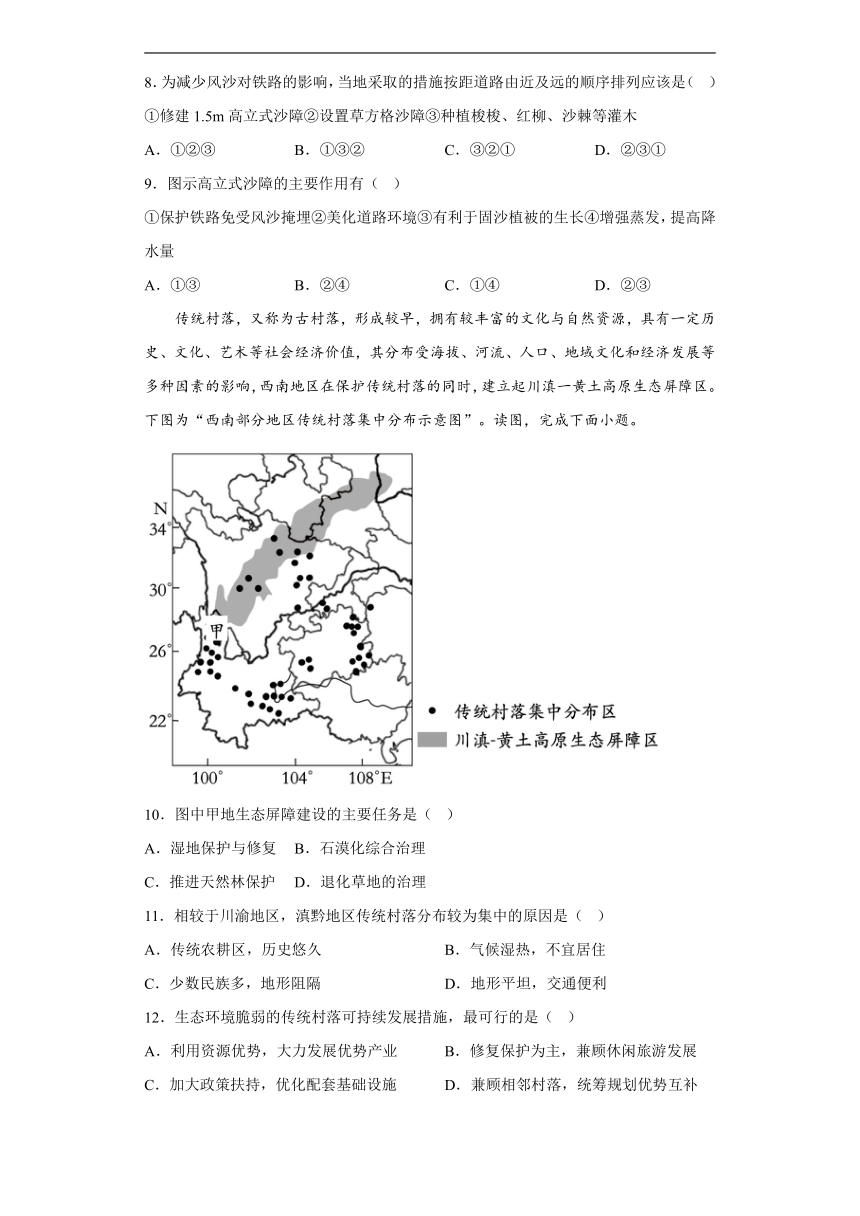

传统村落,又称为古村落,形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、艺术等社会经济价值,其分布受海拔、河流、人口、地域文化和经济发展等多种因素的影响,西南地区在保护传统村落的同时,建立起川滇一黄土高原生态屏障区。下图为“西南部分地区传统村落集中分布示意图”。读图,完成下面小题。

10.图中甲地生态屏障建设的主要任务是( )

A.湿地保护与修复 B.石漠化综合治理

C.推进天然林保护 D.退化草地的治理

11.相较于川渝地区,滇黔地区传统村落分布较为集中的原因是( )

A.传统农耕区,历史悠久 B.气候湿热,不宜居住

C.少数民族多,地形阻隔 D.地形平坦,交通便利

12.生态环境脆弱的传统村落可持续发展措施,最可行的是( )

A.利用资源优势,大力发展优势产业 B.修复保护为主,兼顾休闲旅游发展

C.加大政策扶持,优化配套基础设施 D.兼顾相邻村落,统筹规划优势互补

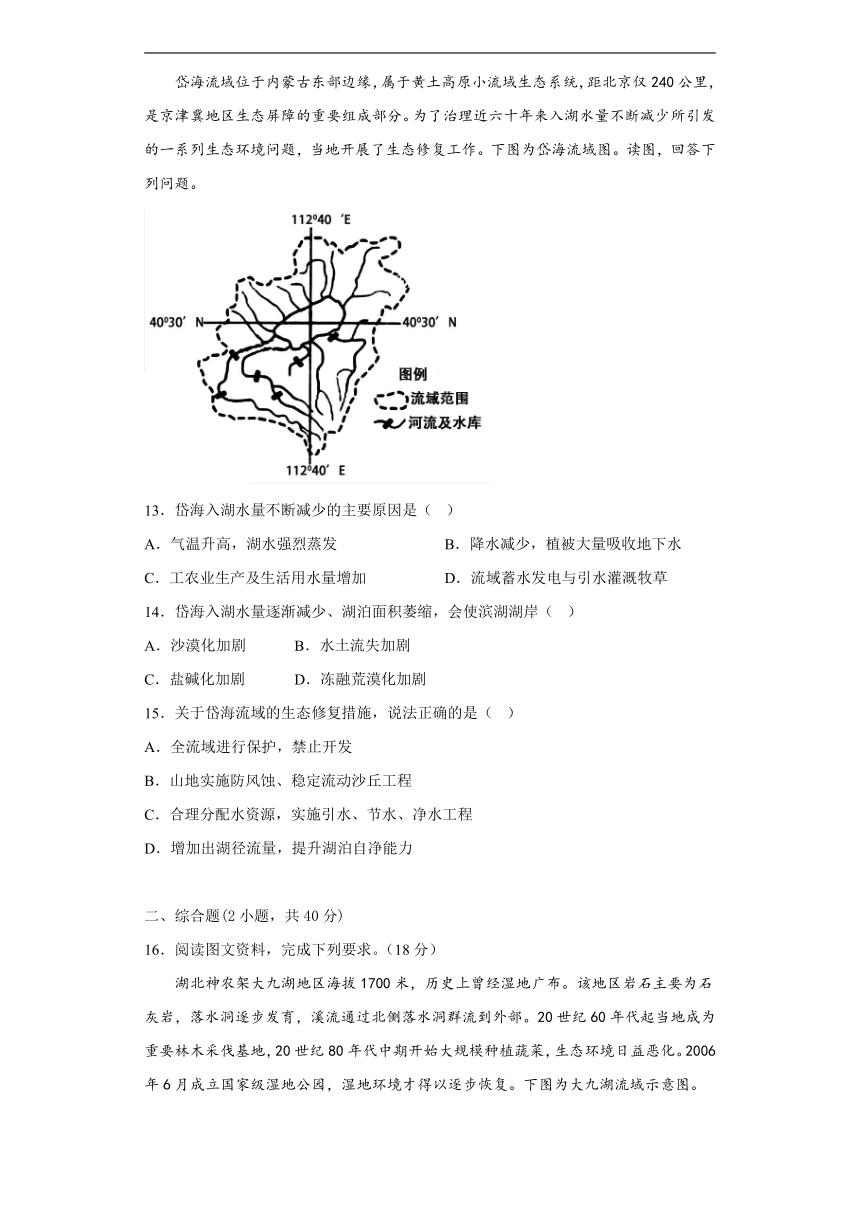

岱海流域位于内蒙古东部边缘,属于黄土高原小流域生态系统,距北京仅240公里,是京津冀地区生态屏障的重要组成部分。为了治理近六十年来入湖水量不断减少所引发的一系列生态环境问题,当地开展了生态修复工作。下图为岱海流域图。读图,回答下列问题。

13.岱海入湖水量不断减少的主要原因是( )

A.气温升高,湖水强烈蒸发 B.降水减少,植被大量吸收地下水

C.工农业生产及生活用水量增加 D.流域蓄水发电与引水灌溉牧草

14.岱海入湖水量逐渐减少、湖泊面积萎缩,会使滨湖湖岸( )

A.沙漠化加剧 B.水土流失加剧

C.盐碱化加剧 D.冻融荒漠化加剧

15.关于岱海流域的生态修复措施,说法正确的是( )

A.全流域进行保护,禁止开发

B.山地实施防风蚀、稳定流动沙丘工程

C.合理分配水资源,实施引水、节水、净水工程

D.增加出湖径流量,提升湖泊自净能力

二、综合题(2小题,共40分)

16.阅读图文资料,完成下列要求。(18分)

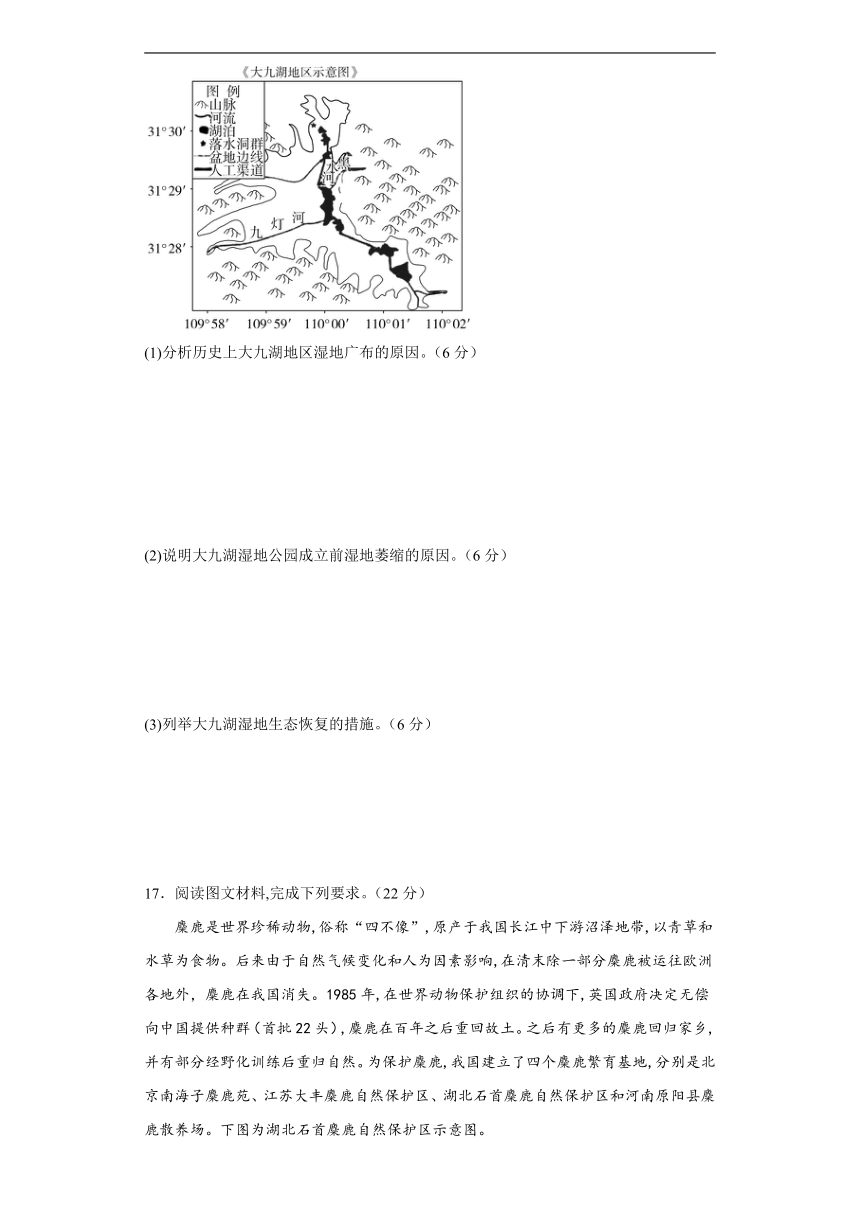

湖北神农架大九湖地区海拔1700米,历史上曾经湿地广布。该地区岩石主要为石灰岩,落水洞逐步发育,溪流通过北侧落水洞群流到外部。20世纪60年代起当地成为重要林木采伐基地,20世纪80年代中期开始大规模种植蔬菜,生态环境日益恶化。2006年6月成立国家级湿地公园,湿地环境才得以逐步恢复。下图为大九湖流域示意图。

(1)分析历史上大九湖地区湿地广布的原因。(6分)

(2)说明大九湖湿地公园成立前湿地萎缩的原因。(6分)

(3)列举大九湖湿地生态恢复的措施。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(22分)

麋鹿是世界珍稀动物,俗称“四不像”,原产于我国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物。后来由于自然气候变化和人为因素影响,在清末除一部分麋鹿被运往欧洲各地外,麋鹿在我国消失。1985年,在世界动物保护组织的协调下,英国政府决定无偿向中国提供种群(首批22头),麋鹿在百年之后重回故土。之后有更多的麋鹿回归家乡,并有部分经野化训练后重归自然。为保护麋鹿,我国建立了四个麋鹿繁育基地,分别是北京南海子麋鹿苑、江苏大丰麋鹿自然保护区、湖北石首麋鹿自然保护区和河南原阳县麋鹿散养场。下图为湖北石首麋鹿自然保护区示意图。

(1)简述图中天鹅洲故道的形成过程。(6分)

(2)说出湖北石首糜鹿自然保护区湿地面积广布的原因。(6分)

(3)结合材料说明湖北石首成为野生麋鹿繁殖基地的优势条件。(6分)

(4)推测该区域麋鹿回归自然可能面临的现实问题。(4分)

参考答案

1.A 2.A

【解析】1.从材料中我们可以看到卤泊滩位于古咸水湖形成的低洼盆地,漫灌淋盐是通过大水漫灌的方式将盐分稀释并排出,该地位于低洼盆地,水不易排出,盐分仍累积在盆地底部,故未能成功治理,A正确。夏季蒸发旺盛是盐碱地出现的原因之一,漫灌淋盐是通过稀释地表盐分,将盐分淋走与夏季蒸发旺盛关系并不大,B错误。灌溉农田的水多为淡水,咸水灌溉与事实不符,C错误。土壤含盐量高,通过漫灌淋盐也会慢慢稀释盐分,但材料说未能成功治理,表示这种方式未能起到效果,故与土壤含盐量高关系不大,D错误。故选A。

2.卤泊滩位干陕西中部,长期受盐碱制约,在田块间挖蓄水沟渠,可以储存大量的灌溉用水,在水渠中种植水生植物,利用水生植物可以有效的将盐分转化,从而降低沟渠水体的盐度,对降低蓄水沟区的水位作用相对较小,A正确,C错误。减少沟渠水体蒸发不是种植水生植物的主要目的,B错误。水生植物的增加的确能够提高生物多样性,但这并不是在盐碱地沟渠种植水生植物的主要目的,D错误。故选A。

气候因素是形成土壤盐碱化的根本因素,如果没有强烈的蒸发作用,土壤表层就不会强烈积盐。在北温带半湿润大陆季风性气候区,降水量小,蒸发量大,溶解在水中的盐份容易在土壤表层积聚。地貌因素特别是盆地、洼地等低洼地形有利于水、盐的汇集。如冲积平原的缓岗,地形较高,一般没有盐碱化威胁:冲积平原的微斜平地,排水不畅,土壤容易发生盐碱化,但一般程度较轻:而洼地及其边缘的坡地或微倾斜平地,则分布较多盐渍土。

3.B 4.A

【解析】3. 鱼鳞坑是为减少水土流失,在山坡上挖掘的交错排列、类似鱼鳞状的半圆型或月牙型土坑,它能够拦截地面径流,起到保水保土作用,B正确;鱼鳞坑不具备防风固沙的功能,A错误;植被可以在鱼鳞坑中种植,保护植被不是主要功能,C错误;不具备改善气候的作用,D错误。故选B。

4.黄土高原地区降水的季节变化大,气候较为干旱,而鱼鳞坑主要是保持水土,因此防止土壤水分蒸发,保持土壤墒情是主要目的,A正确;覆盖秸秆、树枝等物质在一定程度上也能起到提高土壤肥力、保持地面温度、抑制杂草生长的作用,但不是主要的目的,BCD错误。故选A。

水土流失的治理措施可以从修建梯田,提高植被覆盖率等方面考虑,为减少水土流失,在山坡上挖掘有一定蓄水容量,交错排列、类似鱼鳞状的的半圆型或月牙型土坑,坑内蓄水,植树造林。

5.A 6.C 7.B

【解析】5.黄河源区海拔高,是黄河水的主要来源区,特殊的地理位置使其具有重要的生态功能,A正确,排除BCD。故选A。

6.黄河源区海拔高,气候高寒,当地植物主要是高山草甸和高山草原,不适宜垦殖,适宜放牧,①不符合。随着人口的增加,过度放牧使其沙漠化问题加重,②符合;同时,随着全球气候变暖,气温升高,蒸发加剧,导致沙漠化土地增加,③符合,黄河源头区城市扩张少,④不符合。故选C。

7.黄河源区最主要的生态系统是草地系统,为减轻沙漠化问题,应适度放牧,同时发展经济,故需调整农业结构,B正确;全面禁牧,不利于当地经济发展,A错误;大力发展旅游,可能导致当地脆弱的生态系统遭到破坏,C错误;当地海拔较高,温度较低,不适宜林木生长,D错误。故选B。

黄河源头区的保护以牧为主,多种经营,改善生态环境和生产条件,科学规划,制止人为不合理活动,保护现有草地植被的野生动物。以生态学工程为原理,因地制宜封山育林。划区轮牧,控制牧畜数量,科学放牧,造林种草,增加地面覆盖。

8.D 9.A

【解析】8.要防止沙子掩埋铁路,最有效的方式是远处设立高立式沙障①,可以降低风速,沉积流沙,稍近处种植耐旱植被,如梭梭、红柳、沙棘等灌木③,进一步固定沙丘,沉降沙粒。近处设置草方格沙障固沙②。这几种措施由远及近高度逐渐降低,有利于降风速,阻流沙,减轻风沙对铁路的危害,所以当地采取的措施按距道路由近及远的顺序排列应该是②③①,所以D正确,ABC错误。故选D。

9.高立式沙障是水分条件较差的地区一种有效的防沙措施,可以降低风速,沉积流沙,此处沙障可以保护铁路免受风沙掩埋,①正确。沙障对于美化环境的作用不大,②错误。沙障可以降低风速,利于固沙植被的生长,③正确。高立式沙障无法提高降水量,④错误。所以A正确。BCD错误。故选A。

高立式沙障是常用的防风固沙措施之一,其工作原理为增加沙漠地表粗糙度、人为改变风速廓线,达到减弱地表风速、减小风力、提高沙层湿度、提高固沙植物存活率等作用。

10.C 11.C 12.B

【解析】10.甲地位于我国西南地区,西南地区在保护传统村落的同时,建立起川滇一黄土高原生态屏障区。西南地区由于植被破坏,石漠化严重;黄土高原,由于植被破坏,水土流失严重,因此主要任务是推进天然林保护,排除ABD;C符合题意,故选C。

11.两地传统村落农耕历史都悠久,排除A;川渝和滇黔(云贵)地区都是亚热带季风气候,排除B;滇黔地区少数民族更多,山区面积更大,地形阻隔,C正确;滇黔地区属高原地形,高山林立,排除D。故选C。

12.生态脆弱区不适合大力发展,排除A;传统村落是历史文化传承和发展的重要载体,需要保护性开发,而生态环境脆弱的传统村落更容易遭受破坏,发展过程中更需要注重生态保护,所以要促进可持续发展最可行的是以修复保护为主,采取休养生息政策,B符合题意;优化配套基础设施和兼顾相邻村落,统筹规划优势互补都能促进传统村落发展,但不是生态脆弱区最可行的,故排除C、D选项。故选B。

可持续发展战略的核心内容是既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展包括三方面的内容:经济可持续发展、、生态可持续发展、 社会可持续发展。

13.C 14.C 15.C

【解析】13.题干要求说明入湖水量减少的原因,湖水蒸发强烈与入湖水量减少无关,A错误;入湖水量主要来自于河流,植被吸收地下水对入湖水量影响不大,B错误;人口增多,工农业生产生活用水量增加,导致入湖水量减少,C正确;蓄水发电不会消耗水量,湖泊周围滩涂草原广阔,无需引水灌溉,D错误。故选C。

14.据图可知,岱海属于内流湖,没有出水口,湖泊属于咸水湖,入湖水量减少,湖泊面积萎缩,盐度增加,滨湖湖岸盐分物质沉积,盐碱化加剧,C正确;湖泊周围有河流草原,荒漠化现象不突出,A错误;入湖水量减少,流水的侵蚀作用减弱,B错误;冻融荒漠化是高海拔地区多年冻土发生退化,季节融化层厚度增大,岱海流域没有多年冻土,D错误。故选C。

15.全流域进行保护,禁止开发不利于资源利用,A错误;岱海流域主要生态问题是水资源不合理利用问题,不是风沙问题,B错误; 合理分配水资源,实施引水、节水、净水工程,可修复流域生态环境,C正确;湖泊缺少出口,无法增加出湖径流量,且增加出湖径流量会导致湖泊面积进一步缩小,D错误。故选C。

岱海是内蒙古第三大内陆湖,岱海东西长约13㎞,南北宽约8㎞,水域面积70多平方公里,容积为9.89亿立方米。平均水深9米左右,最大深度18米。属于典型的内陆咸水湖泊,系全区闻名的四大水产基地之一,其水源由周围20多条河流和中层地下水汇聚而成。

16.(1)大九湖地区位于我国东部季风区、降水丰富;海拔1700米,地势较高、气温低、蒸发量小;位于山地中的河谷地区,地势低洼、排水不畅。

(2)落水洞逐渐增多,外泄水量增大;过度砍伐林木,水土流失严重,湿地泥沙淤积,使盆底变浅;大规模种植蔬菜,引水灌溉增多。

(3)退耕还湖、封山育林、生态移民、产业转型、政策保护等。

【分析】本大题以大九湖流域示意图和神农架大九湖地区湿地开发和保护为材料,设置三道小题,涉及湿地的形成原因和保护措施等相关知识,考查学生对相关内容的理解与掌握。

(1)

湿地的成因可从以下方面入手分析:来水条件——降水或径流、排水条件——蒸发和地形排水,一定是来水>排水,地表才会积水形成湿地。在分析以上条件时,要挖掘材料和图像中的各种信息,例如经纬度定位于我国亚热带季风气候区、海拔1700余米、图文中山地地形等。

(2)

湿地萎缩的表现就是湿地变干变浅。由材料可知,湿地变干的原因主要有两方面:该地石灰岩广布,落水洞逐步发育,外泄水量增多;大规模种植蔬菜,开垦湿地,从湿地引水灌溉。湿地变浅的原因主要是泥沙淤积。

(3)

大九湖湿地的破坏主要在于排干湿地水份发展农耕和畜牧业,同时由于大面积毁林导致生态系统趋于恶化,所以生态恢复需要首先保护湿地,建立保护区,需要国家政策的支持,结合退耕、引水回流、产业结构从农业调整为旅游等第三产业。

17.(1)平原地区的河流,河水冲刷与侵蚀河岸,河曲随之不断地发展;河曲愈来愈弯,出现曲流颈;洪水期,曲流颈被冲开,河流裁弯取直,河水从裁弯取直的部位流走,原来弯曲的河道废弃,形成牛轭湖。

(2)位于长江中下游平原地区,地势低洼,排水不畅;亚热带季风气候区,降水较丰富;河湖密布,洪涝多发。

(3)该区域为传统麋鹿分布区,自然环境适合其生存;气候温暖,降水丰富,湿地面积广,食物充足;位于长江故道,人烟稀少,对麋鹿生存环境影响小;湖泊面积大,沼泽湿地多,利于麇鹿栖息、隐蔽。

(4)种群数量少,基因容易退化;受人类活动影响,原生态生存环境易受破坏;自然灾害尤其是洪涝多发,影响其生存环境的稳定性。

【分析】本大题以湖北石首麋鹿自然保护区相关图文为材料设置四道试题,涉及河流地貌牛轭湖的形成过程、湿地的成因、自然环境的整体性特征、生物多样性保护等相关内容,考查学生获取和解读地理信息的能力,调动和运用地理知识、基本技能的能力,描述和阐释地理事物的能力,论证和探究地理事物的能力,区域认知、综合思维、人地协调观核心素养。

(1)

读图,天鹅洲故道即天鹅洲牛轭湖,地处长江中下游平原地区,平原地区的河流,由于地势平坦,水流速度慢,河流侧蚀作用强,河水冲刷与侵蚀河岸,使得河流弯曲形成河曲;随着河流的不断发展,河曲愈来愈弯曲,出现曲流颈;在洪水期,曲流颈阻挡了水流,由于雨水量增大,河流裁弯取直,使得曲流颈被冲开,河水从裁弯取直的部位流走,而原来弯曲的河道被废弃,形成牛轭湖即天鹅洲故道。

(2)

结合图文资料和所学知识可知,湖北石首位于长江中下游平原地区,地势平坦且低洼,排水不畅;有利于河水汇集,加之亚热带季风气候区,降水多,河网发育密布,洪涝多发。以上原因导致湖北石首糜鹿自然保护区湿地面积广布。

(3)

材料信息提示,麋鹿原产于我国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物。而湖北石首正位于长江中下游平原地区,可知,该区域为传统麋鹿分布区,自然环境适合其生存;联系上题可知,湖北石首糜鹿自然保护区湿地面积广布。可知,该区域为亚热带季风气候区,气候温暖,降水丰富,湿地面积广,草类茂盛,食物充足;湖泊面积大,沼泽湿地多,水源丰富且利于麇鹿栖息、隐蔽。该区域位于长江故道,人烟稀少,对麋鹿生存环境影响小。

(4)

结合材料信息“英国政府决定无偿向中国提供种群(首批22头)”“之后有更多的麋鹿回归家乡,并有部分经野化训练后重归自然”可知,经野化训练的麋鹿数量较少,故基因数量少,容易退化;读图可知,此保护区面积小,图示信息“六合垸、张智垸、永合垸”提示,附近人类活动频繁,使原生态生存环境易受破坏;洪涝等自然灾害多发会影响其生存环境的稳定性。

一、单项选择题(15小题,每题4分,共60分)

卤泊滩位于陕西省中部,属古咸水湖干涸后形成的低洼盆地。在过去,该地以漫灌淋盐的方式进行盐碱地治理,却因难以向外排盐始终未获成功。21世纪初,该地在农田周围种植防风林,田块间挖设蓄水沟渠(旱季沟渠水可回补农田),沟渠内种植水生植物,形成“工程—生物—农业”综合治理模式,新增万亩高产耕地。据此完成下面小题。

1.该地漫灌淋盐未能成功治理盐碱地,主要是因为( )

A.位于低洼盆地 B.夏季蒸发旺盛 C.大气降水稀少 D.土壤含盐量高

2.推断该地在蓄水沟渠内种植水生植物主要是为了( )

A.降低沟渠水体盐度 B.减少沟渠水体蒸发

C.降低蓄水沟渠水位 D.提高生物多样性

鱼鳞坑(图)是黄土高原常用的生态整地方式,是在较陡的山坡上,有序挖掘半月形坑穴。这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,故称鱼鳞坑。人们在鱼鳞坑内栽种果树、草药等作物,表土上覆盖秸杆、树枝等物质。据此完成下面小题。

3.推测鱼鳞坑的作用主要是( )

A.防风固沙 B.保持水土 C.保护植被 D.改善气候

4.坑内表土覆盖秸秆、树枝等物质的最主要目的是( )

A.保持土壤水分 B.提高土壤肥力 C.保持地面温度 D.抑制杂草生长

黄河源区地处青藏高原东北端,黄河总水量的49%来自于该地区,是我国淡水资源最重要的生态功能区和主要补给区。黄河源区主体海拔为2675~6282m,是世界上海拔最高、面积最大、湿地类型最丰富的地区。近年来,黄河源区沙漠化土地面积增加显著,严重威胁黄河流域甚至是全国的生态安全。下图示意黄河源区沙漠化土地分布。据此完成下面小题。

5.黄河源区对于维护国家生态安全具有重要意义,关键在于( )

A.地理位置特殊 B.自然资源丰富 C.自然环境优越 D.气候高寒

6.黄河源区沙漠化面积增加的主要原因可能是( )

①过度垦殖②过度放牧③气候异常④城市扩张

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

7.为减轻黄河源区的沙漠化问题,促进地区可持续发展,当地适宜采取的措施有( )

A.全面禁牧禁垦 B.调整农业结构 C.大力发展旅游业 D.植树造林

位于新疆塔里木盆地的和(田)若(羌)铁路于2021年9月27日全线实现贯通,这标志着世界首条环沙漠铁路线正式“闭环”(如左下图)。该铁路有75%的路段位于沙漠戈壁,大风天数多。该铁路采用“外阻内固、外高内低”的防沙模式。右下图示意高立式沙障。据此完成下面小题。

8.为减少风沙对铁路的影响,当地采取的措施按距道路由近及远的顺序排列应该是( )

①修建1.5m高立式沙障②设置草方格沙障③种植梭梭、红柳、沙棘等灌木

A.①②③ B.①③② C.③②① D.②③①

9.图示高立式沙障的主要作用有( )

①保护铁路免受风沙掩埋②美化道路环境③有利于固沙植被的生长④增强蒸发,提高降水量

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

传统村落,又称为古村落,形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、艺术等社会经济价值,其分布受海拔、河流、人口、地域文化和经济发展等多种因素的影响,西南地区在保护传统村落的同时,建立起川滇一黄土高原生态屏障区。下图为“西南部分地区传统村落集中分布示意图”。读图,完成下面小题。

10.图中甲地生态屏障建设的主要任务是( )

A.湿地保护与修复 B.石漠化综合治理

C.推进天然林保护 D.退化草地的治理

11.相较于川渝地区,滇黔地区传统村落分布较为集中的原因是( )

A.传统农耕区,历史悠久 B.气候湿热,不宜居住

C.少数民族多,地形阻隔 D.地形平坦,交通便利

12.生态环境脆弱的传统村落可持续发展措施,最可行的是( )

A.利用资源优势,大力发展优势产业 B.修复保护为主,兼顾休闲旅游发展

C.加大政策扶持,优化配套基础设施 D.兼顾相邻村落,统筹规划优势互补

岱海流域位于内蒙古东部边缘,属于黄土高原小流域生态系统,距北京仅240公里,是京津冀地区生态屏障的重要组成部分。为了治理近六十年来入湖水量不断减少所引发的一系列生态环境问题,当地开展了生态修复工作。下图为岱海流域图。读图,回答下列问题。

13.岱海入湖水量不断减少的主要原因是( )

A.气温升高,湖水强烈蒸发 B.降水减少,植被大量吸收地下水

C.工农业生产及生活用水量增加 D.流域蓄水发电与引水灌溉牧草

14.岱海入湖水量逐渐减少、湖泊面积萎缩,会使滨湖湖岸( )

A.沙漠化加剧 B.水土流失加剧

C.盐碱化加剧 D.冻融荒漠化加剧

15.关于岱海流域的生态修复措施,说法正确的是( )

A.全流域进行保护,禁止开发

B.山地实施防风蚀、稳定流动沙丘工程

C.合理分配水资源,实施引水、节水、净水工程

D.增加出湖径流量,提升湖泊自净能力

二、综合题(2小题,共40分)

16.阅读图文资料,完成下列要求。(18分)

湖北神农架大九湖地区海拔1700米,历史上曾经湿地广布。该地区岩石主要为石灰岩,落水洞逐步发育,溪流通过北侧落水洞群流到外部。20世纪60年代起当地成为重要林木采伐基地,20世纪80年代中期开始大规模种植蔬菜,生态环境日益恶化。2006年6月成立国家级湿地公园,湿地环境才得以逐步恢复。下图为大九湖流域示意图。

(1)分析历史上大九湖地区湿地广布的原因。(6分)

(2)说明大九湖湿地公园成立前湿地萎缩的原因。(6分)

(3)列举大九湖湿地生态恢复的措施。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(22分)

麋鹿是世界珍稀动物,俗称“四不像”,原产于我国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物。后来由于自然气候变化和人为因素影响,在清末除一部分麋鹿被运往欧洲各地外,麋鹿在我国消失。1985年,在世界动物保护组织的协调下,英国政府决定无偿向中国提供种群(首批22头),麋鹿在百年之后重回故土。之后有更多的麋鹿回归家乡,并有部分经野化训练后重归自然。为保护麋鹿,我国建立了四个麋鹿繁育基地,分别是北京南海子麋鹿苑、江苏大丰麋鹿自然保护区、湖北石首麋鹿自然保护区和河南原阳县麋鹿散养场。下图为湖北石首麋鹿自然保护区示意图。

(1)简述图中天鹅洲故道的形成过程。(6分)

(2)说出湖北石首糜鹿自然保护区湿地面积广布的原因。(6分)

(3)结合材料说明湖北石首成为野生麋鹿繁殖基地的优势条件。(6分)

(4)推测该区域麋鹿回归自然可能面临的现实问题。(4分)

参考答案

1.A 2.A

【解析】1.从材料中我们可以看到卤泊滩位于古咸水湖形成的低洼盆地,漫灌淋盐是通过大水漫灌的方式将盐分稀释并排出,该地位于低洼盆地,水不易排出,盐分仍累积在盆地底部,故未能成功治理,A正确。夏季蒸发旺盛是盐碱地出现的原因之一,漫灌淋盐是通过稀释地表盐分,将盐分淋走与夏季蒸发旺盛关系并不大,B错误。灌溉农田的水多为淡水,咸水灌溉与事实不符,C错误。土壤含盐量高,通过漫灌淋盐也会慢慢稀释盐分,但材料说未能成功治理,表示这种方式未能起到效果,故与土壤含盐量高关系不大,D错误。故选A。

2.卤泊滩位干陕西中部,长期受盐碱制约,在田块间挖蓄水沟渠,可以储存大量的灌溉用水,在水渠中种植水生植物,利用水生植物可以有效的将盐分转化,从而降低沟渠水体的盐度,对降低蓄水沟区的水位作用相对较小,A正确,C错误。减少沟渠水体蒸发不是种植水生植物的主要目的,B错误。水生植物的增加的确能够提高生物多样性,但这并不是在盐碱地沟渠种植水生植物的主要目的,D错误。故选A。

气候因素是形成土壤盐碱化的根本因素,如果没有强烈的蒸发作用,土壤表层就不会强烈积盐。在北温带半湿润大陆季风性气候区,降水量小,蒸发量大,溶解在水中的盐份容易在土壤表层积聚。地貌因素特别是盆地、洼地等低洼地形有利于水、盐的汇集。如冲积平原的缓岗,地形较高,一般没有盐碱化威胁:冲积平原的微斜平地,排水不畅,土壤容易发生盐碱化,但一般程度较轻:而洼地及其边缘的坡地或微倾斜平地,则分布较多盐渍土。

3.B 4.A

【解析】3. 鱼鳞坑是为减少水土流失,在山坡上挖掘的交错排列、类似鱼鳞状的半圆型或月牙型土坑,它能够拦截地面径流,起到保水保土作用,B正确;鱼鳞坑不具备防风固沙的功能,A错误;植被可以在鱼鳞坑中种植,保护植被不是主要功能,C错误;不具备改善气候的作用,D错误。故选B。

4.黄土高原地区降水的季节变化大,气候较为干旱,而鱼鳞坑主要是保持水土,因此防止土壤水分蒸发,保持土壤墒情是主要目的,A正确;覆盖秸秆、树枝等物质在一定程度上也能起到提高土壤肥力、保持地面温度、抑制杂草生长的作用,但不是主要的目的,BCD错误。故选A。

水土流失的治理措施可以从修建梯田,提高植被覆盖率等方面考虑,为减少水土流失,在山坡上挖掘有一定蓄水容量,交错排列、类似鱼鳞状的的半圆型或月牙型土坑,坑内蓄水,植树造林。

5.A 6.C 7.B

【解析】5.黄河源区海拔高,是黄河水的主要来源区,特殊的地理位置使其具有重要的生态功能,A正确,排除BCD。故选A。

6.黄河源区海拔高,气候高寒,当地植物主要是高山草甸和高山草原,不适宜垦殖,适宜放牧,①不符合。随着人口的增加,过度放牧使其沙漠化问题加重,②符合;同时,随着全球气候变暖,气温升高,蒸发加剧,导致沙漠化土地增加,③符合,黄河源头区城市扩张少,④不符合。故选C。

7.黄河源区最主要的生态系统是草地系统,为减轻沙漠化问题,应适度放牧,同时发展经济,故需调整农业结构,B正确;全面禁牧,不利于当地经济发展,A错误;大力发展旅游,可能导致当地脆弱的生态系统遭到破坏,C错误;当地海拔较高,温度较低,不适宜林木生长,D错误。故选B。

黄河源头区的保护以牧为主,多种经营,改善生态环境和生产条件,科学规划,制止人为不合理活动,保护现有草地植被的野生动物。以生态学工程为原理,因地制宜封山育林。划区轮牧,控制牧畜数量,科学放牧,造林种草,增加地面覆盖。

8.D 9.A

【解析】8.要防止沙子掩埋铁路,最有效的方式是远处设立高立式沙障①,可以降低风速,沉积流沙,稍近处种植耐旱植被,如梭梭、红柳、沙棘等灌木③,进一步固定沙丘,沉降沙粒。近处设置草方格沙障固沙②。这几种措施由远及近高度逐渐降低,有利于降风速,阻流沙,减轻风沙对铁路的危害,所以当地采取的措施按距道路由近及远的顺序排列应该是②③①,所以D正确,ABC错误。故选D。

9.高立式沙障是水分条件较差的地区一种有效的防沙措施,可以降低风速,沉积流沙,此处沙障可以保护铁路免受风沙掩埋,①正确。沙障对于美化环境的作用不大,②错误。沙障可以降低风速,利于固沙植被的生长,③正确。高立式沙障无法提高降水量,④错误。所以A正确。BCD错误。故选A。

高立式沙障是常用的防风固沙措施之一,其工作原理为增加沙漠地表粗糙度、人为改变风速廓线,达到减弱地表风速、减小风力、提高沙层湿度、提高固沙植物存活率等作用。

10.C 11.C 12.B

【解析】10.甲地位于我国西南地区,西南地区在保护传统村落的同时,建立起川滇一黄土高原生态屏障区。西南地区由于植被破坏,石漠化严重;黄土高原,由于植被破坏,水土流失严重,因此主要任务是推进天然林保护,排除ABD;C符合题意,故选C。

11.两地传统村落农耕历史都悠久,排除A;川渝和滇黔(云贵)地区都是亚热带季风气候,排除B;滇黔地区少数民族更多,山区面积更大,地形阻隔,C正确;滇黔地区属高原地形,高山林立,排除D。故选C。

12.生态脆弱区不适合大力发展,排除A;传统村落是历史文化传承和发展的重要载体,需要保护性开发,而生态环境脆弱的传统村落更容易遭受破坏,发展过程中更需要注重生态保护,所以要促进可持续发展最可行的是以修复保护为主,采取休养生息政策,B符合题意;优化配套基础设施和兼顾相邻村落,统筹规划优势互补都能促进传统村落发展,但不是生态脆弱区最可行的,故排除C、D选项。故选B。

可持续发展战略的核心内容是既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展包括三方面的内容:经济可持续发展、、生态可持续发展、 社会可持续发展。

13.C 14.C 15.C

【解析】13.题干要求说明入湖水量减少的原因,湖水蒸发强烈与入湖水量减少无关,A错误;入湖水量主要来自于河流,植被吸收地下水对入湖水量影响不大,B错误;人口增多,工农业生产生活用水量增加,导致入湖水量减少,C正确;蓄水发电不会消耗水量,湖泊周围滩涂草原广阔,无需引水灌溉,D错误。故选C。

14.据图可知,岱海属于内流湖,没有出水口,湖泊属于咸水湖,入湖水量减少,湖泊面积萎缩,盐度增加,滨湖湖岸盐分物质沉积,盐碱化加剧,C正确;湖泊周围有河流草原,荒漠化现象不突出,A错误;入湖水量减少,流水的侵蚀作用减弱,B错误;冻融荒漠化是高海拔地区多年冻土发生退化,季节融化层厚度增大,岱海流域没有多年冻土,D错误。故选C。

15.全流域进行保护,禁止开发不利于资源利用,A错误;岱海流域主要生态问题是水资源不合理利用问题,不是风沙问题,B错误; 合理分配水资源,实施引水、节水、净水工程,可修复流域生态环境,C正确;湖泊缺少出口,无法增加出湖径流量,且增加出湖径流量会导致湖泊面积进一步缩小,D错误。故选C。

岱海是内蒙古第三大内陆湖,岱海东西长约13㎞,南北宽约8㎞,水域面积70多平方公里,容积为9.89亿立方米。平均水深9米左右,最大深度18米。属于典型的内陆咸水湖泊,系全区闻名的四大水产基地之一,其水源由周围20多条河流和中层地下水汇聚而成。

16.(1)大九湖地区位于我国东部季风区、降水丰富;海拔1700米,地势较高、气温低、蒸发量小;位于山地中的河谷地区,地势低洼、排水不畅。

(2)落水洞逐渐增多,外泄水量增大;过度砍伐林木,水土流失严重,湿地泥沙淤积,使盆底变浅;大规模种植蔬菜,引水灌溉增多。

(3)退耕还湖、封山育林、生态移民、产业转型、政策保护等。

【分析】本大题以大九湖流域示意图和神农架大九湖地区湿地开发和保护为材料,设置三道小题,涉及湿地的形成原因和保护措施等相关知识,考查学生对相关内容的理解与掌握。

(1)

湿地的成因可从以下方面入手分析:来水条件——降水或径流、排水条件——蒸发和地形排水,一定是来水>排水,地表才会积水形成湿地。在分析以上条件时,要挖掘材料和图像中的各种信息,例如经纬度定位于我国亚热带季风气候区、海拔1700余米、图文中山地地形等。

(2)

湿地萎缩的表现就是湿地变干变浅。由材料可知,湿地变干的原因主要有两方面:该地石灰岩广布,落水洞逐步发育,外泄水量增多;大规模种植蔬菜,开垦湿地,从湿地引水灌溉。湿地变浅的原因主要是泥沙淤积。

(3)

大九湖湿地的破坏主要在于排干湿地水份发展农耕和畜牧业,同时由于大面积毁林导致生态系统趋于恶化,所以生态恢复需要首先保护湿地,建立保护区,需要国家政策的支持,结合退耕、引水回流、产业结构从农业调整为旅游等第三产业。

17.(1)平原地区的河流,河水冲刷与侵蚀河岸,河曲随之不断地发展;河曲愈来愈弯,出现曲流颈;洪水期,曲流颈被冲开,河流裁弯取直,河水从裁弯取直的部位流走,原来弯曲的河道废弃,形成牛轭湖。

(2)位于长江中下游平原地区,地势低洼,排水不畅;亚热带季风气候区,降水较丰富;河湖密布,洪涝多发。

(3)该区域为传统麋鹿分布区,自然环境适合其生存;气候温暖,降水丰富,湿地面积广,食物充足;位于长江故道,人烟稀少,对麋鹿生存环境影响小;湖泊面积大,沼泽湿地多,利于麇鹿栖息、隐蔽。

(4)种群数量少,基因容易退化;受人类活动影响,原生态生存环境易受破坏;自然灾害尤其是洪涝多发,影响其生存环境的稳定性。

【分析】本大题以湖北石首麋鹿自然保护区相关图文为材料设置四道试题,涉及河流地貌牛轭湖的形成过程、湿地的成因、自然环境的整体性特征、生物多样性保护等相关内容,考查学生获取和解读地理信息的能力,调动和运用地理知识、基本技能的能力,描述和阐释地理事物的能力,论证和探究地理事物的能力,区域认知、综合思维、人地协调观核心素养。

(1)

读图,天鹅洲故道即天鹅洲牛轭湖,地处长江中下游平原地区,平原地区的河流,由于地势平坦,水流速度慢,河流侧蚀作用强,河水冲刷与侵蚀河岸,使得河流弯曲形成河曲;随着河流的不断发展,河曲愈来愈弯曲,出现曲流颈;在洪水期,曲流颈阻挡了水流,由于雨水量增大,河流裁弯取直,使得曲流颈被冲开,河水从裁弯取直的部位流走,而原来弯曲的河道被废弃,形成牛轭湖即天鹅洲故道。

(2)

结合图文资料和所学知识可知,湖北石首位于长江中下游平原地区,地势平坦且低洼,排水不畅;有利于河水汇集,加之亚热带季风气候区,降水多,河网发育密布,洪涝多发。以上原因导致湖北石首糜鹿自然保护区湿地面积广布。

(3)

材料信息提示,麋鹿原产于我国长江中下游沼泽地带,以青草和水草为食物。而湖北石首正位于长江中下游平原地区,可知,该区域为传统麋鹿分布区,自然环境适合其生存;联系上题可知,湖北石首糜鹿自然保护区湿地面积广布。可知,该区域为亚热带季风气候区,气候温暖,降水丰富,湿地面积广,草类茂盛,食物充足;湖泊面积大,沼泽湿地多,水源丰富且利于麇鹿栖息、隐蔽。该区域位于长江故道,人烟稀少,对麋鹿生存环境影响小。

(4)

结合材料信息“英国政府决定无偿向中国提供种群(首批22头)”“之后有更多的麋鹿回归家乡,并有部分经野化训练后重归自然”可知,经野化训练的麋鹿数量较少,故基因数量少,容易退化;读图可知,此保护区面积小,图示信息“六合垸、张智垸、永合垸”提示,附近人类活动频繁,使原生态生存环境易受破坏;洪涝等自然灾害多发会影响其生存环境的稳定性。