高中历史统编版必修中外历史纲要上第8课 三国至隋唐的文化 课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版必修中外历史纲要上第8课 三国至隋唐的文化 课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-27 14:39:59 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

三国至隋唐五代的文化

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识思想文化领域的新成就。

三教的冲突与融合

魏晋的诗书与画意

魏晋时期的科技

中外文化的交流

三教的冲突与融合

自主学习:根据教材45--46页上内容,完成下列表格

独尊正统

东汉末兴起

两汉之际传入

吸收佛道

有新发展

民间广为传播贵儒、尊道

儒、佛、道“三教合归儒”

三教并行

最受尊崇

武则天时大发展,禅宗影响大

吸收儒道,渐趋本土化

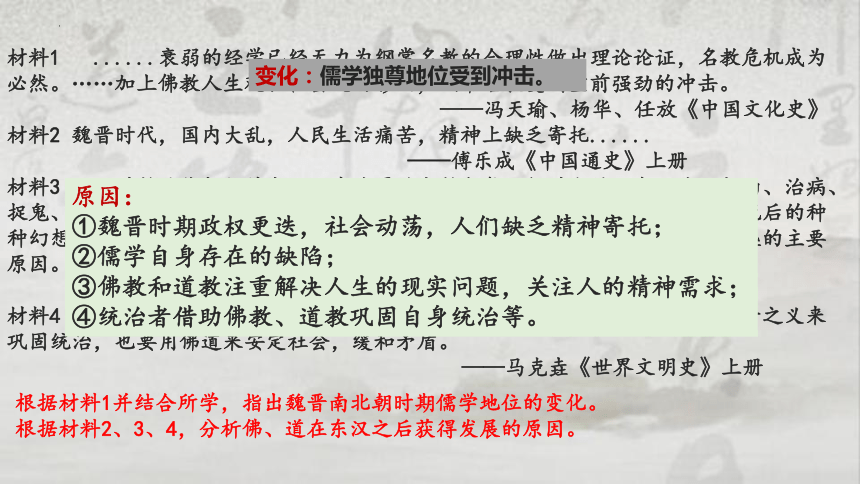

根据材料1并结合所学,指出魏晋南北朝时期儒学地位的变化。

根据材料2、3、4,分析佛、道在东汉之后获得发展的原因。

材料1 ......衰弱的经学已经无力为纲常名教的合理性做出理论论证,名教危机成为必然。……加上佛教人生观、社会观的影响,纲常名教受到空前强劲的冲击。

——冯天瑜、杨华、任放《中国文化史》

材料2 魏晋时代,国内大乱,人民生活痛苦,精神上缺乏寄托......

——傅乐成《中国通史》上册

材料3 ……道教虽然相信神鬼,具有浓厚的宗教气氛,但道士的业务,诸如祈雨、治病、捉鬼、炼丹,都是为生人解决问题......既然中国的学派宗教不能满足人们对死后的种种幻想,外国出世宗教乃乘虚而入,这是佛教自东汉传入中国后,能够日益昌盛的主要原因。

——傅乐成《中国通史》下册

材料4 唐代实行三教并重政策,主要从政治需要出发。统治者利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也要用佛道来安定社会,缓和矛盾。

——马克垚《世界文明史》上册

原因:

①魏晋时期政权更迭,社会动荡,人们缺乏精神寄托;

②儒学自身存在的缺陷;

③佛教和道教注重解决人生的现实问题,关注人的精神需求;

④统治者借助佛教、道教巩固自身统治等。

变化:儒学独尊地位受到冲击。

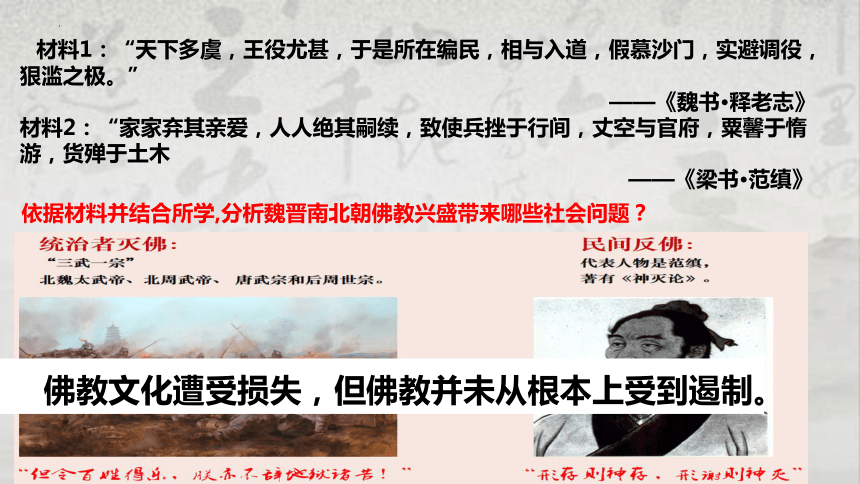

依据材料并结合所学,分析魏晋南北朝佛教兴盛带来哪些社会问题?

①佛教兴盛,广修寺庙,耗费钱财;

②与封建政府争夺劳动力,影响政府财政收入。

③违背儒家伦理,冲击了儒学的正统地位。

材料1:“天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,狠滥之极。”

——《魏书·释老志》

材料2:“家家弃其亲爱,人人绝其嗣续,致使兵挫于行间,丈空与官府,粟馨于惰游,货殚于土木

——《梁书·范缜》

佛教文化遭受损失,但佛教并未从根本上受到遏制。

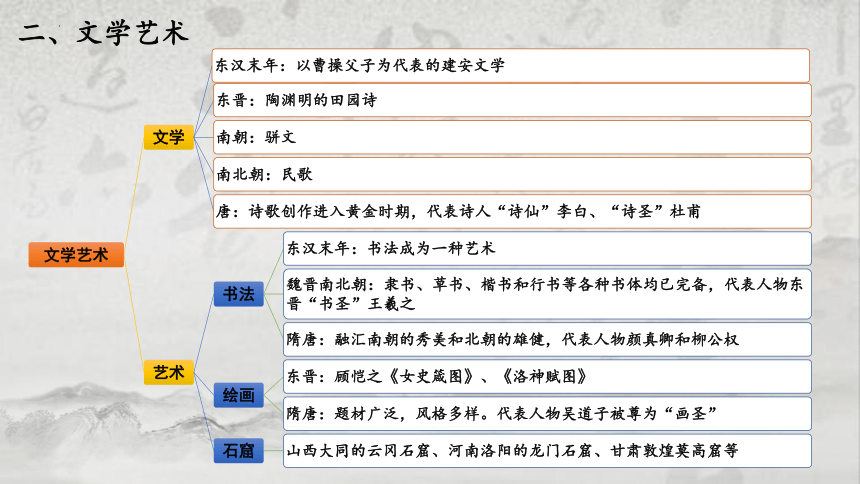

魏晋的诗书与画意

二、文学艺术

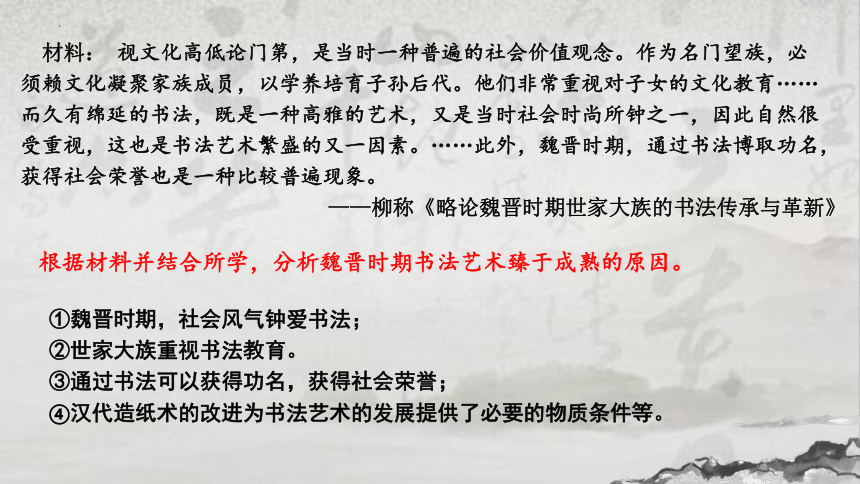

根据材料并结合所学,分析魏晋时期书法艺术臻于成熟的原因。

①魏晋时期,社会风气钟爱书法;

②世家大族重视书法教育。

③通过书法可以获得功名,获得社会荣誉;

④汉代造纸术的改进为书法艺术的发展提供了必要的物质条件等。

材料: 视文化高低论门第,是当时一种普遍的社会价值观念。作为名门望族,必须赖文化凝聚家族成员,以学养培育子孙后代。他们非常重视对子女的文化教育……而久有绵延的书法,既是一种高雅的艺术,又是当时社会时尚所钟之一,因此自然很受重视,这也是书法艺术繁盛的又一因素。……此外,魏晋时期,通过书法博取功名,获得社会荣誉也是一种比较普遍现象。

——柳称《略论魏晋时期世家大族的书法传承与革新》

魏晋时期的科技

领域 朝代 人物 成就

数学

农学

地理学

建筑

雕版

火药

天文学

医学

南朝 祖冲之 精确地算出圆周率在3.1415926-3.1415927之间

北朝 贾思勰 中国现存最早最完整的农书《齐民要术》

西晋 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

隋 李春 世界现存最古老的石拱桥——赵州桥

隋唐 唐朝已有雕版印刷的佛经、日历和书籍;

868年,唐朝印制的《金刚经》是世界上现存最早有确切日期的雕版印刷品

唐 唐中期的书籍记载了火药的配方

唐末火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器

唐 僧一行 世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人

唐 孙思邈 《千金方》

唐 唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典

中外文化的交流

(1)从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

(2)中国名僧西行取经。东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。唐朝的高僧玄奘前往天竺取经,成为公认的佛学大师。

1.佛教传入中国--异域文化的深远影响(“兼收并蓄”)

2.中国文明的外传--东亚文化圈的重要贡献(“对外开放”)

①唐朝高僧鉴真六次东渡,历经艰险最终到达日本,传授佛法。

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

(1)佛教文化的外传

①唐都城长安聚集了许多国家和地区的商人、侨民,成为当时的国际大都会。唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。(经贸交流)

②新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。(政治交流)

(2)其他文化交流

材料: 三国两晋南北朝时期,中外文化的交流,比秦汉时期有显著发展。西方的大秦(罗马帝国和拜占廷帝国),西亚的波斯(萨珊王朝),中亚的大月氏(贵霜王朝)和昭武九姓诸国,南亚的五天竺诸国(包括有名的笈多王朝),师子国(斯里兰卡),都通过陆路或海路与当时的中国发生关系。它们的使者、商人、僧侣和求法者不断前来,促使各地的物资得到交换,科学技术和艺术、宗教也得以交流。中外文化交流,无论对中国和有关的各国,都具有深远的影响。

——白寿彝《中国通史 三国两晋南北朝时期)上册

阅读材料及教材49页地图,指出三国至隋唐时期中外文化交流的特点。

特点:

①交流空间范围广②交流内容广泛

③佛教在中外文化交流中占有特殊地位;

④双向交流,对中国和有关国家都产生深远影响;

⑤中国是东西方文化交流的桥梁,唐代中国成为中外文化交流的中心等。

课堂小结

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

科技

魏晋南北朝时期:数学(圆周率)、农学《齐民要术》、地理《禹贡地域图》

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行

佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

儒学——

道教——从道家哲学思想体系中衍生出的宗教组织派别

佛教——西汉末年传入中国的外来宗教

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

1.在东晋的汉译佛典中,有时会添加原文里没有的“孝诸父母”之类的文字。如在佛学著作《善生经》中,译者擅自添加了“凡有所为,先白父母”、“父母所谓,恭顺不逆”、“父母正令不敢违背”等内容。这种现象反映了东晋时期( )A.儒家伦理的影响力 B.社会秩序动荡不安C.外来宗教的思辨化 D.儒学居于正统地位

2.隋唐五代时期儒道佛三家鼎立,相互斗争。比如,在儒家看来,僧尼脱离红尘,背父弃君,是不忠不孝之辈。儒家主张进取,建功立业,道家则主张超脱世间俗务。佛教认为人生在世万般皆苦,只有修行成佛归涅槧,才能脱离苦海,而道教则讲究修炼成仙,长生不老。在矛盾冲突的同时,儒佛道三家也在相互吸收,体现了明显的融合趋势,尤其是儒学吸收了佛道精神后开始向新儒学转变。儒佛道三家从斗争逐渐走向融合,这一转变( )A.反映了国家文化政策的变迁

B.标志着儒学再次确立了正统地位C.说明儒家学者缺乏坚定的政治立场

D.是基于现实的需要而作出的调整

随堂巩固

A

D

3.《虎溪三笑图》的题材源于“虎溪三笑”的历史典故。描述的是东晋高僧慧远送行来访的儒士陶渊明、道士陆修静,由于相谈甚欢,不觉破例行过了所居庐山东林寺外的虎溪桥,相与大笑,留下佳话。这一“佳话”一定程度上反映了魏晋时期A.佛教成为主流思想 B.思想文化多元及交融态势C.儒学居于正统地位 D.政府实行开明的文化政策

4.现存东晋顾恺之的名画《女史箴图》共有九个片段。如图为其“修容饰性”片段。画旁附有文字:“人咸知饰其容,莫知饰其性。性之不饰,或愆礼正。斧之藻之,克念作圣。”据此可知东晋时期( )

A.女性的自我审美意识提升

B.社会重视女性品德的教化C.人物画是绘画的主要题材

D.理学对女性的思想影响大

B

B

5.魏晋南北朝时期,诗学摆脱了经学的束缚,寻找文学自身独立存在的意义,形成了重意象、重风骨、重气韵的审美思想。据此.这个时期的文学创作侧重( )A.宜扬清静无为的老庄思想

B.抒发个人的生活体验和情感C.体现儒家思想的纲常伦理

D.服务于政治教化的要求增强

6.唐诗内容的广泛也是空前的,它反映了唐代历史发展的过程,也全面反映了社会各阶层人物的生活状况和精神面貌。……可以说,唐诗是唐代社会的一部生动的艺术的历史。由此可见( )A.学术研究应回归世俗生活

B.三教合一赋予其丰富内容C.倡导唐诗解决一切现实问题

D.强调社会政治经济的发展影响文学艺术的发展

B

D

7.西晋文学家鲁褒在《钱神论》中写道“钱之为体,有乾有坤。内则其方,外则其圆。其积如山,其流如川。动静有时,行藏有节。市井便易,不患耗损。难朽象寿,不匮象道;故能长久,为世神宝。亲爱如兄,字曰‘孔方'.失之则贫弱,得之则富强。无翼而飞,无足而走。解严毅之颜,开难发之口。钱多者处前,钱少者居后。处前者为君长,在后者为臣仆。君长者丰衍而有 余,臣仆者穷竭而不足。”下列项中,对材料理解不准确的是A.钱币强化了儒家的等级观念,具有时代针对性B.西晋时期商品经济发展,钱币具有重要地位C.钱币的形制展现了古代中国的宇宙观与自然观D.“孔方兄”一词体现了西晋时期对货币的崇拜

8.学者严火其指出,贾思勰的《齐民要术》不仅表达了明确的农本思想,同时又有鲜明的求利思想。这说明贾思勰的思想( )A.与传统儒家主流思想相背离

B.肯定政府重农抑商政策的必要性C.受重利轻义思想的影响深刻

D.顾及到国家与民众利益的统一性

B

D

9.西晋杰出地图学家裴秀主编绘制出《禹贡地域图》,并提出我国古代绘制地图的重要原则:比例尺、方位、距离、高程等,统称为“制如图体”。由此可知A.是我国第一部可考的历史沿革地图集B.裴秀被誉为“中国科学制图学之父”C.“制如图体”从西晋到明代一直是我国古代编制地图的指导原则D.利玛窦绘制的《坤舆万国全图》开启了中国近代测绘技术的萌芽

10.隋唐时期,科技虽然尚未形成独立体系,但在多种因素影响下发展较为成熟。下列属于隋唐时期科技成就是A.诗歌创作进入黄金时代

B.指南针广泛应用于航海C.裴秀绘制《禹贡地域图》

D.测算出地球子午线长度

C

D

11.“唐决”是古代中日文化交流过程中的一种特殊方式。日本天台宗僧人将佛教教理上存在争议、悬而未决的问题称为“未决”,由入唐日僧将“未决”之文书带至中国“请决”,而中国僧人对相关问题回答被称为“唐决”。对“唐决”的理解最准确的是( )A.佛教起源于中国,日本佛教尊中国为正宗B.日本佛教文化的发展深受中华文化的影响C.中华文化博大精深,为世界发展提供滋养D.中日两国因交流互鉴而促进彼此文化繁荣

12.高僧鉴真(688—763年)是日本佛教律宗的开山祖师和日本豆制品业、制糖业的祖师。他通过海上丝绸之路到达日本,带去了大量书籍、食物原料、器具,还有懂医学、艺术的随行弟子及各种工匠,对日本社会产生了很大影响,有“文化之父”的美誉。鉴真东渡()A.推动日本社会转型

B.开辟了中日新商道C.传播了中华文化

D.扩大了唐朝的疆域

B

C

课堂总结

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

科技

魏晋南北朝时期:数学(圆周率)、农学《齐民要术》、地理《禹贡地域图》

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行

佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

儒学

道教——从道家哲学思想体系中衍生出的宗教组织派别

佛教——西汉末年传入中国的外来宗教

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

三国至隋唐五代的文化

课程标准:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识思想文化领域的新成就。

三教的冲突与融合

魏晋的诗书与画意

魏晋时期的科技

中外文化的交流

三教的冲突与融合

自主学习:根据教材45--46页上内容,完成下列表格

独尊正统

东汉末兴起

两汉之际传入

吸收佛道

有新发展

民间广为传播贵儒、尊道

儒、佛、道“三教合归儒”

三教并行

最受尊崇

武则天时大发展,禅宗影响大

吸收儒道,渐趋本土化

根据材料1并结合所学,指出魏晋南北朝时期儒学地位的变化。

根据材料2、3、4,分析佛、道在东汉之后获得发展的原因。

材料1 ......衰弱的经学已经无力为纲常名教的合理性做出理论论证,名教危机成为必然。……加上佛教人生观、社会观的影响,纲常名教受到空前强劲的冲击。

——冯天瑜、杨华、任放《中国文化史》

材料2 魏晋时代,国内大乱,人民生活痛苦,精神上缺乏寄托......

——傅乐成《中国通史》上册

材料3 ……道教虽然相信神鬼,具有浓厚的宗教气氛,但道士的业务,诸如祈雨、治病、捉鬼、炼丹,都是为生人解决问题......既然中国的学派宗教不能满足人们对死后的种种幻想,外国出世宗教乃乘虚而入,这是佛教自东汉传入中国后,能够日益昌盛的主要原因。

——傅乐成《中国通史》下册

材料4 唐代实行三教并重政策,主要从政治需要出发。统治者利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也要用佛道来安定社会,缓和矛盾。

——马克垚《世界文明史》上册

原因:

①魏晋时期政权更迭,社会动荡,人们缺乏精神寄托;

②儒学自身存在的缺陷;

③佛教和道教注重解决人生的现实问题,关注人的精神需求;

④统治者借助佛教、道教巩固自身统治等。

变化:儒学独尊地位受到冲击。

依据材料并结合所学,分析魏晋南北朝佛教兴盛带来哪些社会问题?

①佛教兴盛,广修寺庙,耗费钱财;

②与封建政府争夺劳动力,影响政府财政收入。

③违背儒家伦理,冲击了儒学的正统地位。

材料1:“天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,狠滥之极。”

——《魏书·释老志》

材料2:“家家弃其亲爱,人人绝其嗣续,致使兵挫于行间,丈空与官府,粟馨于惰游,货殚于土木

——《梁书·范缜》

佛教文化遭受损失,但佛教并未从根本上受到遏制。

魏晋的诗书与画意

二、文学艺术

根据材料并结合所学,分析魏晋时期书法艺术臻于成熟的原因。

①魏晋时期,社会风气钟爱书法;

②世家大族重视书法教育。

③通过书法可以获得功名,获得社会荣誉;

④汉代造纸术的改进为书法艺术的发展提供了必要的物质条件等。

材料: 视文化高低论门第,是当时一种普遍的社会价值观念。作为名门望族,必须赖文化凝聚家族成员,以学养培育子孙后代。他们非常重视对子女的文化教育……而久有绵延的书法,既是一种高雅的艺术,又是当时社会时尚所钟之一,因此自然很受重视,这也是书法艺术繁盛的又一因素。……此外,魏晋时期,通过书法博取功名,获得社会荣誉也是一种比较普遍现象。

——柳称《略论魏晋时期世家大族的书法传承与革新》

魏晋时期的科技

领域 朝代 人物 成就

数学

农学

地理学

建筑

雕版

火药

天文学

医学

南朝 祖冲之 精确地算出圆周率在3.1415926-3.1415927之间

北朝 贾思勰 中国现存最早最完整的农书《齐民要术》

西晋 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

隋 李春 世界现存最古老的石拱桥——赵州桥

隋唐 唐朝已有雕版印刷的佛经、日历和书籍;

868年,唐朝印制的《金刚经》是世界上现存最早有确切日期的雕版印刷品

唐 唐中期的书籍记载了火药的配方

唐末火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器

唐 僧一行 世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人

唐 孙思邈 《千金方》

唐 唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典

中外文化的交流

(1)从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

(2)中国名僧西行取经。东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。唐朝的高僧玄奘前往天竺取经,成为公认的佛学大师。

1.佛教传入中国--异域文化的深远影响(“兼收并蓄”)

2.中国文明的外传--东亚文化圈的重要贡献(“对外开放”)

①唐朝高僧鉴真六次东渡,历经艰险最终到达日本,传授佛法。

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

(1)佛教文化的外传

①唐都城长安聚集了许多国家和地区的商人、侨民,成为当时的国际大都会。唐朝后期,不少西亚商人在广州、泉州等港口城市定居。(经贸交流)

②新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,两国文化都受到唐朝的巨大影响。(政治交流)

(2)其他文化交流

材料: 三国两晋南北朝时期,中外文化的交流,比秦汉时期有显著发展。西方的大秦(罗马帝国和拜占廷帝国),西亚的波斯(萨珊王朝),中亚的大月氏(贵霜王朝)和昭武九姓诸国,南亚的五天竺诸国(包括有名的笈多王朝),师子国(斯里兰卡),都通过陆路或海路与当时的中国发生关系。它们的使者、商人、僧侣和求法者不断前来,促使各地的物资得到交换,科学技术和艺术、宗教也得以交流。中外文化交流,无论对中国和有关的各国,都具有深远的影响。

——白寿彝《中国通史 三国两晋南北朝时期)上册

阅读材料及教材49页地图,指出三国至隋唐时期中外文化交流的特点。

特点:

①交流空间范围广②交流内容广泛

③佛教在中外文化交流中占有特殊地位;

④双向交流,对中国和有关国家都产生深远影响;

⑤中国是东西方文化交流的桥梁,唐代中国成为中外文化交流的中心等。

课堂小结

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

科技

魏晋南北朝时期:数学(圆周率)、农学《齐民要术》、地理《禹贡地域图》

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行

佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

儒学——

道教——从道家哲学思想体系中衍生出的宗教组织派别

佛教——西汉末年传入中国的外来宗教

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

1.在东晋的汉译佛典中,有时会添加原文里没有的“孝诸父母”之类的文字。如在佛学著作《善生经》中,译者擅自添加了“凡有所为,先白父母”、“父母所谓,恭顺不逆”、“父母正令不敢违背”等内容。这种现象反映了东晋时期( )A.儒家伦理的影响力 B.社会秩序动荡不安C.外来宗教的思辨化 D.儒学居于正统地位

2.隋唐五代时期儒道佛三家鼎立,相互斗争。比如,在儒家看来,僧尼脱离红尘,背父弃君,是不忠不孝之辈。儒家主张进取,建功立业,道家则主张超脱世间俗务。佛教认为人生在世万般皆苦,只有修行成佛归涅槧,才能脱离苦海,而道教则讲究修炼成仙,长生不老。在矛盾冲突的同时,儒佛道三家也在相互吸收,体现了明显的融合趋势,尤其是儒学吸收了佛道精神后开始向新儒学转变。儒佛道三家从斗争逐渐走向融合,这一转变( )A.反映了国家文化政策的变迁

B.标志着儒学再次确立了正统地位C.说明儒家学者缺乏坚定的政治立场

D.是基于现实的需要而作出的调整

随堂巩固

A

D

3.《虎溪三笑图》的题材源于“虎溪三笑”的历史典故。描述的是东晋高僧慧远送行来访的儒士陶渊明、道士陆修静,由于相谈甚欢,不觉破例行过了所居庐山东林寺外的虎溪桥,相与大笑,留下佳话。这一“佳话”一定程度上反映了魏晋时期A.佛教成为主流思想 B.思想文化多元及交融态势C.儒学居于正统地位 D.政府实行开明的文化政策

4.现存东晋顾恺之的名画《女史箴图》共有九个片段。如图为其“修容饰性”片段。画旁附有文字:“人咸知饰其容,莫知饰其性。性之不饰,或愆礼正。斧之藻之,克念作圣。”据此可知东晋时期( )

A.女性的自我审美意识提升

B.社会重视女性品德的教化C.人物画是绘画的主要题材

D.理学对女性的思想影响大

B

B

5.魏晋南北朝时期,诗学摆脱了经学的束缚,寻找文学自身独立存在的意义,形成了重意象、重风骨、重气韵的审美思想。据此.这个时期的文学创作侧重( )A.宜扬清静无为的老庄思想

B.抒发个人的生活体验和情感C.体现儒家思想的纲常伦理

D.服务于政治教化的要求增强

6.唐诗内容的广泛也是空前的,它反映了唐代历史发展的过程,也全面反映了社会各阶层人物的生活状况和精神面貌。……可以说,唐诗是唐代社会的一部生动的艺术的历史。由此可见( )A.学术研究应回归世俗生活

B.三教合一赋予其丰富内容C.倡导唐诗解决一切现实问题

D.强调社会政治经济的发展影响文学艺术的发展

B

D

7.西晋文学家鲁褒在《钱神论》中写道“钱之为体,有乾有坤。内则其方,外则其圆。其积如山,其流如川。动静有时,行藏有节。市井便易,不患耗损。难朽象寿,不匮象道;故能长久,为世神宝。亲爱如兄,字曰‘孔方'.失之则贫弱,得之则富强。无翼而飞,无足而走。解严毅之颜,开难发之口。钱多者处前,钱少者居后。处前者为君长,在后者为臣仆。君长者丰衍而有 余,臣仆者穷竭而不足。”下列项中,对材料理解不准确的是A.钱币强化了儒家的等级观念,具有时代针对性B.西晋时期商品经济发展,钱币具有重要地位C.钱币的形制展现了古代中国的宇宙观与自然观D.“孔方兄”一词体现了西晋时期对货币的崇拜

8.学者严火其指出,贾思勰的《齐民要术》不仅表达了明确的农本思想,同时又有鲜明的求利思想。这说明贾思勰的思想( )A.与传统儒家主流思想相背离

B.肯定政府重农抑商政策的必要性C.受重利轻义思想的影响深刻

D.顾及到国家与民众利益的统一性

B

D

9.西晋杰出地图学家裴秀主编绘制出《禹贡地域图》,并提出我国古代绘制地图的重要原则:比例尺、方位、距离、高程等,统称为“制如图体”。由此可知A.是我国第一部可考的历史沿革地图集B.裴秀被誉为“中国科学制图学之父”C.“制如图体”从西晋到明代一直是我国古代编制地图的指导原则D.利玛窦绘制的《坤舆万国全图》开启了中国近代测绘技术的萌芽

10.隋唐时期,科技虽然尚未形成独立体系,但在多种因素影响下发展较为成熟。下列属于隋唐时期科技成就是A.诗歌创作进入黄金时代

B.指南针广泛应用于航海C.裴秀绘制《禹贡地域图》

D.测算出地球子午线长度

C

D

11.“唐决”是古代中日文化交流过程中的一种特殊方式。日本天台宗僧人将佛教教理上存在争议、悬而未决的问题称为“未决”,由入唐日僧将“未决”之文书带至中国“请决”,而中国僧人对相关问题回答被称为“唐决”。对“唐决”的理解最准确的是( )A.佛教起源于中国,日本佛教尊中国为正宗B.日本佛教文化的发展深受中华文化的影响C.中华文化博大精深,为世界发展提供滋养D.中日两国因交流互鉴而促进彼此文化繁荣

12.高僧鉴真(688—763年)是日本佛教律宗的开山祖师和日本豆制品业、制糖业的祖师。他通过海上丝绸之路到达日本,带去了大量书籍、食物原料、器具,还有懂医学、艺术的随行弟子及各种工匠,对日本社会产生了很大影响,有“文化之父”的美誉。鉴真东渡()A.推动日本社会转型

B.开辟了中日新商道C.传播了中华文化

D.扩大了唐朝的疆域

B

C

课堂总结

三国至隋唐的文化

儒学、道教与佛教的发展

文学艺术

文学:建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌→唐诗

艺术

科技

魏晋南北朝时期:数学(圆周率)、农学《齐民要术》、地理《禹贡地域图》

隋唐时期:建筑(赵州桥)、印刷术(雕版)、火药、天文(僧一行本初子午线长度)、医学(《千金方》《唐本草》)

佛教传入中国——玄奘西行

佛教外传——鉴真东渡

其他文化交流

中外文化交流

儒学

道教——从道家哲学思想体系中衍生出的宗教组织派别

佛教——西汉末年传入中国的外来宗教

书法:王羲之→颜真卿、柳公权

绘画:顾恺之→吴道子

雕塑:云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进