1.1.2 神经调节 兴奋的传导 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.1.2 神经调节 兴奋的传导 课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第一章 神经调节

兴奋的传导

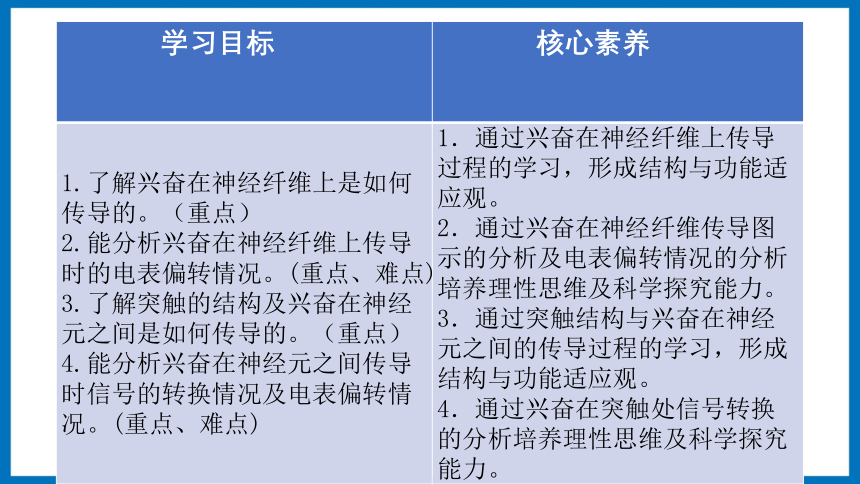

学习目标 核心素养

1.了解兴奋在神经纤维上是如何传导的。(重点) 2.能分析兴奋在神经纤维上传导时的电表偏转情况。(重点、难点) 3.了解突触的结构及兴奋在神经元之间是如何传导的。(重点) 4.能分析兴奋在神经元之间传导时信号的转换情况及电表偏转情况。(重点、难点) 1.通过兴奋在神经纤维上传导过程的学习,形成结构与功能适应观。

2.通过兴奋在神经纤维传导图示的分析及电表偏转情况的分析培养理性思维及科学探究能力。

3.通过突触结构与兴奋在神经元之间的传导过程的学习,形成结构与功能适应观。

4.通过兴奋在突触处信号转换的分析培养理性思维及科学探究能力。

一、兴奋在神经纤维上的传导

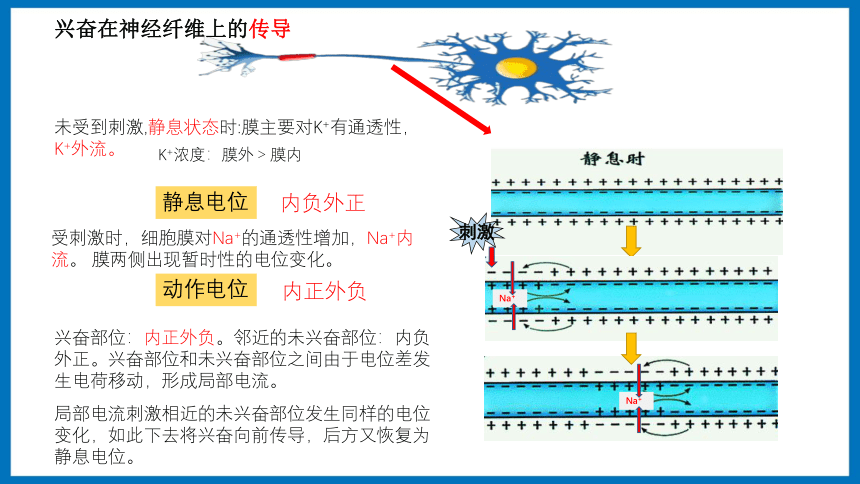

兴奋在神经纤维上的传导

K+浓度:膜外>膜内

未受到刺激,静息状态时:膜主要对K+有通透性,K+外流。

内负外正

静息电位

Na+

Na+

受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流。 膜两侧出现暂时性的电位变化。

动作电位

内正外负

兴奋部位:内正外负。邻近的未兴奋部位:内负外正。兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差发生电荷移动,形成局部电流。

局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,如此下去将兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位。

刺激

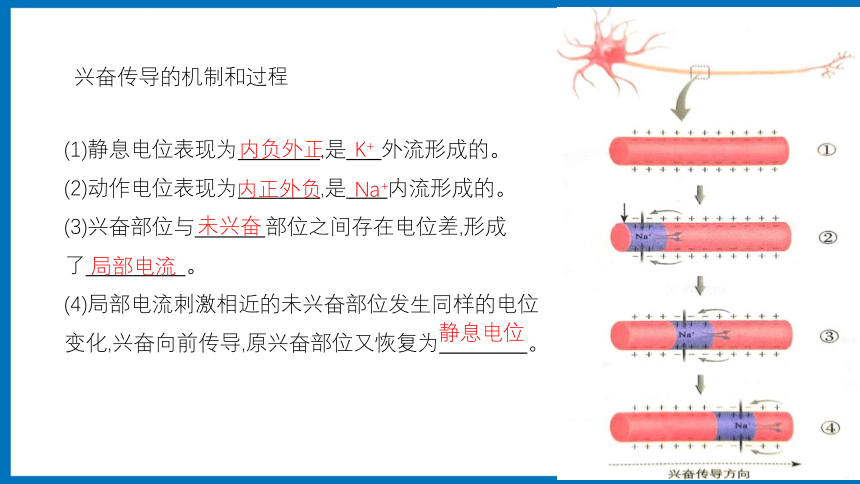

(1)静息电位表现为 ,是 外流形成的。

(2)动作电位表现为 ,是 内流形成的。

(3)兴奋部位与 部位之间存在电位差,形成了 。

(4)局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,兴奋向前传导,原兴奋部位又恢复为 。

兴奋传导的机制和过程

内负外正

K+

内正外负

Na+

未兴奋

局部电流

静息电位

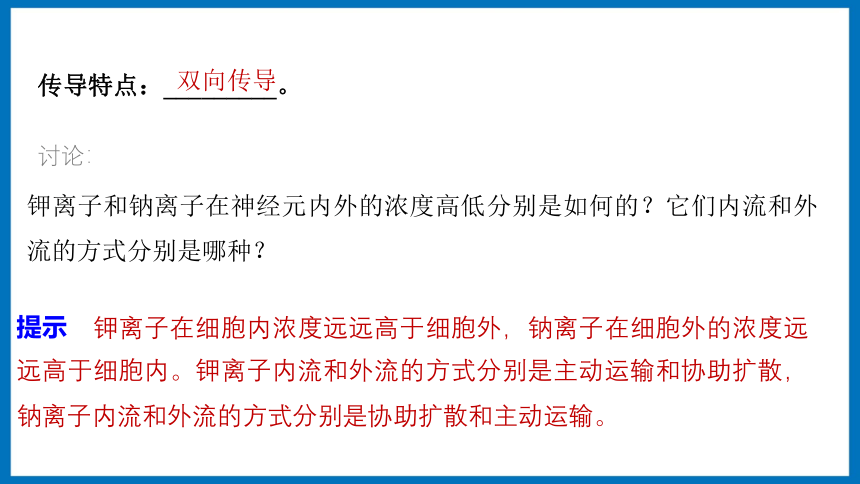

钾离子和钠离子在神经元内外的浓度高低分别是如何的?它们内流和外流的方式分别是哪种?

提示 钾离子在细胞内浓度远远高于细胞外,钠离子在细胞外的浓度远远高于细胞内。钾离子内流和外流的方式分别是主动运输和协助扩散,钠离子内流和外流的方式分别是协助扩散和主动运输。

讨论:

传导特点:_________。

双向传导

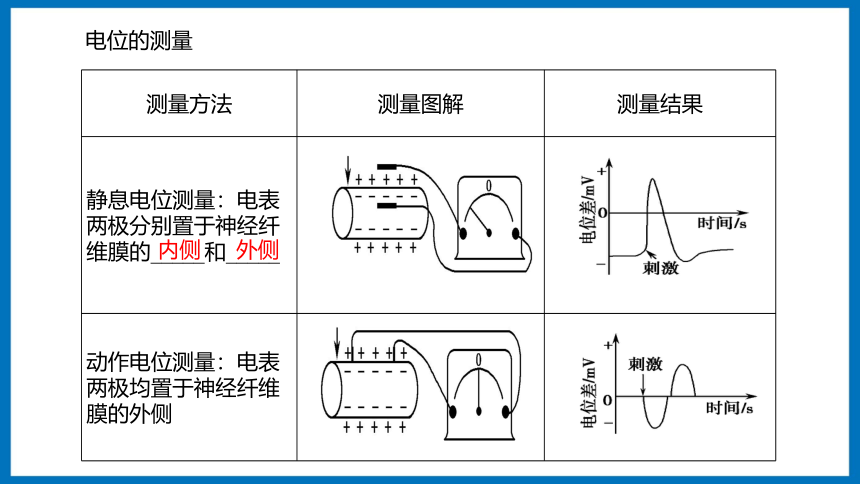

电位的测量

测量方法 测量图解 测量结果

静息电位测量:电表两极分别置于神经纤维膜的_____和_____

动作电位测量:电表两极均置于神经纤维膜的外侧

内侧

外侧

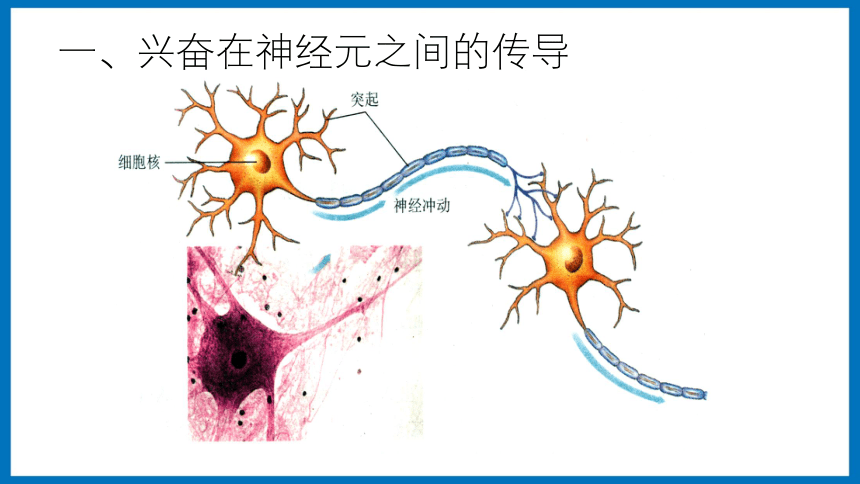

一、兴奋在神经元之间的传导

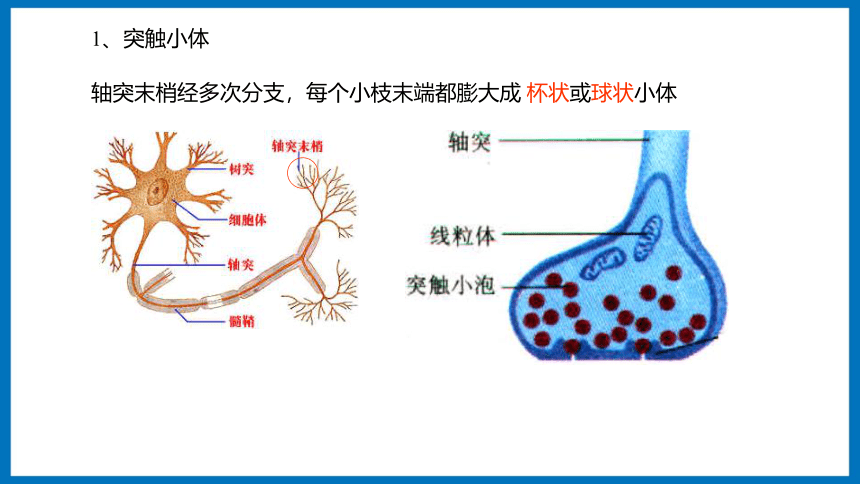

1、突触小体

轴突末梢经多次分支,每个小枝末端都膨大成 杯状或球状小体

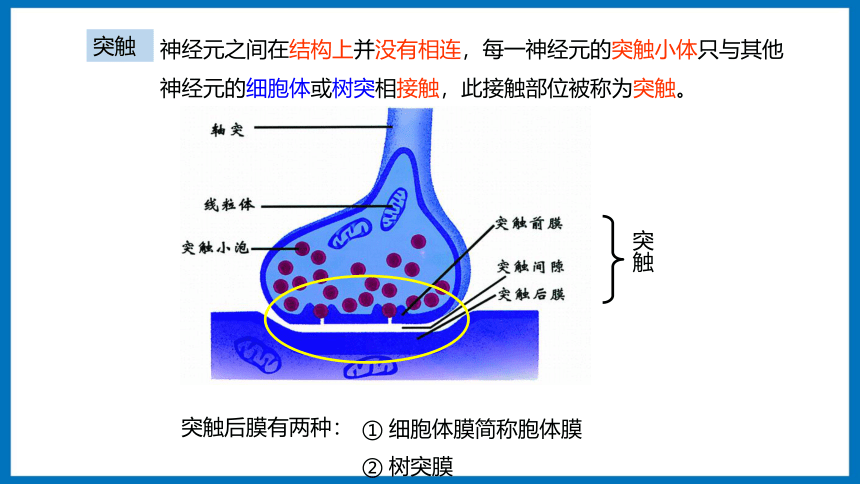

神经元之间在结构上并没有相连,每一神经元的突触小体只与其他神经元的细胞体或树突相接触,此接触部位被称为突触。

突触

突触

突触后膜有两种:

② 树突膜

① 细胞体膜简称胞体膜

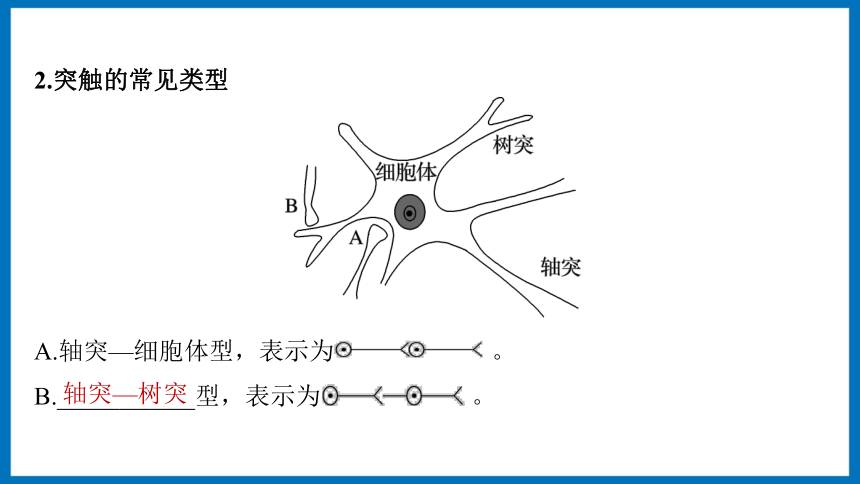

2.突触的常见类型

A.轴突—细胞体型,表示为 。

B.___________型,表示为 。

轴突—树突

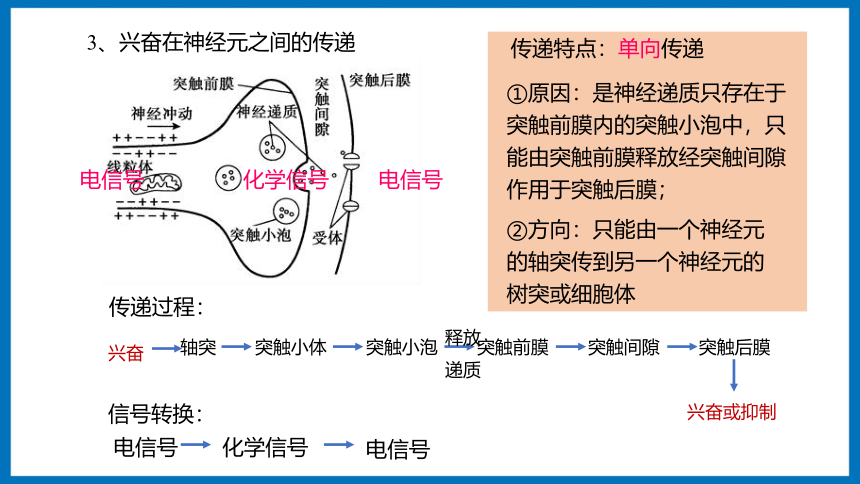

3、兴奋在神经元之间的传递

传递过程:

轴突

突触小体

突触小泡

突触前膜

突触间隙

突触后膜

释放

递质

信号转换:

电信号

化学信号

电信号

电信号

化学信号

电信号

兴奋

兴奋或抑制

传递特点:单向传递

①原因:是神经递质只存在于突触前膜内的突触小泡中,只能由突触前膜释放经突触间隙作用于突触后膜;

②方向:只能由一个神经元的轴突传到另一个神经元的树突或细胞体

4、神经递质

神经递质是神经细胞产生的一种化学物质,使有相应受体的神经细胞产生特异性反应(兴奋或抑制)。

传递途径:突触前膜→突触间隙→突触后膜

兴奋性神经递质 抑制性神经递质

、谷氨酸等

乙酰胆碱

种类:

去向:作用完就被分解或回收等

分泌方式:胞吐

受体:糖蛋白

1.据图1和图2分析,神经递质作用于突触后膜导致的结果分别是什么?

讨论:

提示 图1神经递质作用于突触后膜使下一个神经元产生兴奋,图2神经递质作用于突触后膜使下一个神经元产生抑制。

2.兴奋传递过程中,在整个突触、突触前膜和突触后膜信号转换分别是怎样的?

提示 整个突触:电信号→化学信号→电信号;突触前膜:电信号→化学信号;突触后膜:化学信号→电信号。

3.α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱(常为兴奋性递质)受体牢固结合;有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。当α-银环蛇毒和有机磷农药起作用时,突触后膜的反应分别是怎样的?

提示 α-银环蛇毒与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合后,乙酰胆碱不能与突触后膜上的受体结合,突触后膜不能兴奋;有机磷农药抑制乙酰胆碱酯酶的活性后,乙酰胆碱酯酶不能清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱,从而使突触后膜持续处于兴奋状态。

三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

1.兴奋剂原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称。兴奋剂具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用。

2.毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

3.兴奋剂和毒品等大多是通过突触来起作用的。

反兴奋剂宣传画

《中华人民共和国刑法》第三百五十七条 毒品的范围及毒品数量的计算

本法所称的毒品,是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。 毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、

非法持有毒品的数量计算,不以纯度折算。

1.突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分。

2.神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此兴奋在神经元之间的传递是单向的。

小结:

练一练:

1.如图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下

列叙述错误的是

A.丁区域发生K+外流和Na+内流

B.甲区域与丙区域可能刚恢复为静息电位状态

C.乙区域与丁区域间膜内局部电流的方向是从乙到丁

D.图示神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左

1

2

3

4

5

6

解析 神经冲动传导时,K+外流和Na+内流两者不会同时发生。

√

2.神经细胞处于静息状态时,细胞内外K+和Na+的分布特征是

A.细胞外K+和Na+浓度均高于细胞内

B.细胞外K+和Na+浓度均低于细胞内

C.细胞外K+浓度高于细胞内,Na+相反

D.细胞外K+浓度低于细胞内,Na+相反

√

1

2

3

4

5

6

解析 神经细胞内K+浓度明显高于细胞外,而Na+浓度比细胞外低。处于静息状态时,细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。

3.下列关于神经兴奋的叙述,错误的是

A.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同

B.兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传至未兴奋部位

C.在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移

动,形成局部电流

D.刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导

√

1

2

3

4

5

6

解析 神经纤维膜外的局部电流方向与兴奋的传导方向相反,A项错误;

兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传至未兴奋部位,B项正确;

在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流,C项正确;

兴奋在神经纤维上可以双向传导,所以刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导,D项正确。

1

2

3

4

5

6

解析 根据突触的结构可知,①是受体,②是神经递质,③是突触后膜,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是突触小泡。神经递质只能由突触前膜释放,通过突触间隙,然后与突触后膜上的受体特异性地结合,使突触后膜兴奋或者抑制,突触间隙实质是神经细胞间隙,其中的液体为组织液;突触小泡来自高尔基体产生的小囊泡。

4.如图是突触局部模式图,以下说法不正确的是

A.②和①的结合具有特异性

B.兴奋只能由③传递到④,而不能反过来

C.⑤内的液体是组织液

D.⑥的形成与高尔基体有关

√

1

2

3

4

5

6

5.下列各图箭头表示兴奋在神经元之间的传递方向或在神经纤维上的传导方向,其中不正确的是

√

1

2

3

4

5

6

6.某神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。下列说法正确的是

A.a点之前神经纤维膜内外之间没有正离子的流动

B.ab段钠离子通道开放,bc段钠离子通

道关闭

C.c点时神经纤维的膜内电位等于0 mV

D.cd段钾离子排出细胞不需要消耗ATP

√

1

2

3

4

5

6

7

8

解析 据图分析可知,a点之前神经纤

维膜处于静息状态,此时钾离子外流,

A错误;

ab段与bc段均是内向电流,此时钠离子

通道开放,B错误;

c点时神经纤维膜处于动作电位状态,此时膜内为正电位,膜外为负电位,则神经纤维的膜内电位大于0 mV,C错误;

cd段是外向电流,此时钾离子通道开放,钾离子通过钾离子通道顺浓度梯度排出细胞,不需要消耗ATP,D正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

7.图1是当A接受一定强度刺激后引起F收缩过程的示意图,图2为图1中D结构的放大示意图。请回答下列问题:

(1)图2的结构名称是______。结构②的名称是_________。

(2)神经纤维B在A中的细小分枝叫作_______________________。用针刺A时,引起F收缩的现象被称为_____。针刺引起疼痛,产生痛觉的部位是_________。

1

2

3

4

5

6

突触

突触后膜

感受器(或感觉神经末梢)

反射

大脑皮层

(3)当兴奋在神经纤维B上传导时,兴奋部位的膜内外两侧的电位呈______

_____。

(4)如果在图2中①和②的间隙处注射乙酰胆碱,②处发生的变化是______

(填“兴奋”或“抑制”),原因是乙酰胆碱引起结构②________的变化。

1

2

3

4

5

6

外负

内正

兴奋

膜电位

解析 由图1可知,B为传入神经,A为感受器。包括痛觉在内的各种感觉均产生于大脑皮层。神经纤维某一部位受刺激产生兴奋,兴奋部位的膜电位由内负外正转变为内正外负。乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,所以在①②间隙注入乙酰胆碱可引起②膜电位变化而产生兴奋。

1

2

3

4

5

6

第一章 神经调节

兴奋的传导

学习目标 核心素养

1.了解兴奋在神经纤维上是如何传导的。(重点) 2.能分析兴奋在神经纤维上传导时的电表偏转情况。(重点、难点) 3.了解突触的结构及兴奋在神经元之间是如何传导的。(重点) 4.能分析兴奋在神经元之间传导时信号的转换情况及电表偏转情况。(重点、难点) 1.通过兴奋在神经纤维上传导过程的学习,形成结构与功能适应观。

2.通过兴奋在神经纤维传导图示的分析及电表偏转情况的分析培养理性思维及科学探究能力。

3.通过突触结构与兴奋在神经元之间的传导过程的学习,形成结构与功能适应观。

4.通过兴奋在突触处信号转换的分析培养理性思维及科学探究能力。

一、兴奋在神经纤维上的传导

兴奋在神经纤维上的传导

K+浓度:膜外>膜内

未受到刺激,静息状态时:膜主要对K+有通透性,K+外流。

内负外正

静息电位

Na+

Na+

受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流。 膜两侧出现暂时性的电位变化。

动作电位

内正外负

兴奋部位:内正外负。邻近的未兴奋部位:内负外正。兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差发生电荷移动,形成局部电流。

局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,如此下去将兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位。

刺激

(1)静息电位表现为 ,是 外流形成的。

(2)动作电位表现为 ,是 内流形成的。

(3)兴奋部位与 部位之间存在电位差,形成了 。

(4)局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,兴奋向前传导,原兴奋部位又恢复为 。

兴奋传导的机制和过程

内负外正

K+

内正外负

Na+

未兴奋

局部电流

静息电位

钾离子和钠离子在神经元内外的浓度高低分别是如何的?它们内流和外流的方式分别是哪种?

提示 钾离子在细胞内浓度远远高于细胞外,钠离子在细胞外的浓度远远高于细胞内。钾离子内流和外流的方式分别是主动运输和协助扩散,钠离子内流和外流的方式分别是协助扩散和主动运输。

讨论:

传导特点:_________。

双向传导

电位的测量

测量方法 测量图解 测量结果

静息电位测量:电表两极分别置于神经纤维膜的_____和_____

动作电位测量:电表两极均置于神经纤维膜的外侧

内侧

外侧

一、兴奋在神经元之间的传导

1、突触小体

轴突末梢经多次分支,每个小枝末端都膨大成 杯状或球状小体

神经元之间在结构上并没有相连,每一神经元的突触小体只与其他神经元的细胞体或树突相接触,此接触部位被称为突触。

突触

突触

突触后膜有两种:

② 树突膜

① 细胞体膜简称胞体膜

2.突触的常见类型

A.轴突—细胞体型,表示为 。

B.___________型,表示为 。

轴突—树突

3、兴奋在神经元之间的传递

传递过程:

轴突

突触小体

突触小泡

突触前膜

突触间隙

突触后膜

释放

递质

信号转换:

电信号

化学信号

电信号

电信号

化学信号

电信号

兴奋

兴奋或抑制

传递特点:单向传递

①原因:是神经递质只存在于突触前膜内的突触小泡中,只能由突触前膜释放经突触间隙作用于突触后膜;

②方向:只能由一个神经元的轴突传到另一个神经元的树突或细胞体

4、神经递质

神经递质是神经细胞产生的一种化学物质,使有相应受体的神经细胞产生特异性反应(兴奋或抑制)。

传递途径:突触前膜→突触间隙→突触后膜

兴奋性神经递质 抑制性神经递质

、谷氨酸等

乙酰胆碱

种类:

去向:作用完就被分解或回收等

分泌方式:胞吐

受体:糖蛋白

1.据图1和图2分析,神经递质作用于突触后膜导致的结果分别是什么?

讨论:

提示 图1神经递质作用于突触后膜使下一个神经元产生兴奋,图2神经递质作用于突触后膜使下一个神经元产生抑制。

2.兴奋传递过程中,在整个突触、突触前膜和突触后膜信号转换分别是怎样的?

提示 整个突触:电信号→化学信号→电信号;突触前膜:电信号→化学信号;突触后膜:化学信号→电信号。

3.α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱(常为兴奋性递质)受体牢固结合;有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。当α-银环蛇毒和有机磷农药起作用时,突触后膜的反应分别是怎样的?

提示 α-银环蛇毒与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合后,乙酰胆碱不能与突触后膜上的受体结合,突触后膜不能兴奋;有机磷农药抑制乙酰胆碱酯酶的活性后,乙酰胆碱酯酶不能清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱,从而使突触后膜持续处于兴奋状态。

三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

1.兴奋剂原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称。兴奋剂具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用。

2.毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

3.兴奋剂和毒品等大多是通过突触来起作用的。

反兴奋剂宣传画

《中华人民共和国刑法》第三百五十七条 毒品的范围及毒品数量的计算

本法所称的毒品,是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。 毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、

非法持有毒品的数量计算,不以纯度折算。

1.突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分。

2.神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此兴奋在神经元之间的传递是单向的。

小结:

练一练:

1.如图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下

列叙述错误的是

A.丁区域发生K+外流和Na+内流

B.甲区域与丙区域可能刚恢复为静息电位状态

C.乙区域与丁区域间膜内局部电流的方向是从乙到丁

D.图示神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左

1

2

3

4

5

6

解析 神经冲动传导时,K+外流和Na+内流两者不会同时发生。

√

2.神经细胞处于静息状态时,细胞内外K+和Na+的分布特征是

A.细胞外K+和Na+浓度均高于细胞内

B.细胞外K+和Na+浓度均低于细胞内

C.细胞外K+浓度高于细胞内,Na+相反

D.细胞外K+浓度低于细胞内,Na+相反

√

1

2

3

4

5

6

解析 神经细胞内K+浓度明显高于细胞外,而Na+浓度比细胞外低。处于静息状态时,细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。

3.下列关于神经兴奋的叙述,错误的是

A.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同

B.兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传至未兴奋部位

C.在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移

动,形成局部电流

D.刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导

√

1

2

3

4

5

6

解析 神经纤维膜外的局部电流方向与兴奋的传导方向相反,A项错误;

兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传至未兴奋部位,B项正确;

在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流,C项正确;

兴奋在神经纤维上可以双向传导,所以刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导,D项正确。

1

2

3

4

5

6

解析 根据突触的结构可知,①是受体,②是神经递质,③是突触后膜,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是突触小泡。神经递质只能由突触前膜释放,通过突触间隙,然后与突触后膜上的受体特异性地结合,使突触后膜兴奋或者抑制,突触间隙实质是神经细胞间隙,其中的液体为组织液;突触小泡来自高尔基体产生的小囊泡。

4.如图是突触局部模式图,以下说法不正确的是

A.②和①的结合具有特异性

B.兴奋只能由③传递到④,而不能反过来

C.⑤内的液体是组织液

D.⑥的形成与高尔基体有关

√

1

2

3

4

5

6

5.下列各图箭头表示兴奋在神经元之间的传递方向或在神经纤维上的传导方向,其中不正确的是

√

1

2

3

4

5

6

6.某神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。下列说法正确的是

A.a点之前神经纤维膜内外之间没有正离子的流动

B.ab段钠离子通道开放,bc段钠离子通

道关闭

C.c点时神经纤维的膜内电位等于0 mV

D.cd段钾离子排出细胞不需要消耗ATP

√

1

2

3

4

5

6

7

8

解析 据图分析可知,a点之前神经纤

维膜处于静息状态,此时钾离子外流,

A错误;

ab段与bc段均是内向电流,此时钠离子

通道开放,B错误;

c点时神经纤维膜处于动作电位状态,此时膜内为正电位,膜外为负电位,则神经纤维的膜内电位大于0 mV,C错误;

cd段是外向电流,此时钾离子通道开放,钾离子通过钾离子通道顺浓度梯度排出细胞,不需要消耗ATP,D正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

7.图1是当A接受一定强度刺激后引起F收缩过程的示意图,图2为图1中D结构的放大示意图。请回答下列问题:

(1)图2的结构名称是______。结构②的名称是_________。

(2)神经纤维B在A中的细小分枝叫作_______________________。用针刺A时,引起F收缩的现象被称为_____。针刺引起疼痛,产生痛觉的部位是_________。

1

2

3

4

5

6

突触

突触后膜

感受器(或感觉神经末梢)

反射

大脑皮层

(3)当兴奋在神经纤维B上传导时,兴奋部位的膜内外两侧的电位呈______

_____。

(4)如果在图2中①和②的间隙处注射乙酰胆碱,②处发生的变化是______

(填“兴奋”或“抑制”),原因是乙酰胆碱引起结构②________的变化。

1

2

3

4

5

6

外负

内正

兴奋

膜电位

解析 由图1可知,B为传入神经,A为感受器。包括痛觉在内的各种感觉均产生于大脑皮层。神经纤维某一部位受刺激产生兴奋,兴奋部位的膜电位由内负外正转变为内正外负。乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,所以在①②间隙注入乙酰胆碱可引起②膜电位变化而产生兴奋。

1

2

3

4

5

6

同课章节目录