高中语文统编版(部编版)选择性必修上册古诗词诵读《无衣》(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修上册古诗词诵读《无衣》(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 06:09:33 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

无 衣

《诗经·秦风》

教学目标

了解《诗经》基本常识,有感情地朗诵诗歌;

结合注释,初步感知,掌握重章叠句的形式特点;

体会秦国军民英勇无畏的尚武精神,培养积极向上的爱国主义精神。

学习重难点

重点:理解并体会秦国军民团结互助、共御外辱的高昂士气和乐观精神;

难点:把握诗经赋比兴的艺术手法及重章叠唱的写作手法。

基础常识

关于《诗经》

《诗经》

《诗经》是中国古代诗歌的开端,是最早的一部诗歌总集,又称“诗”或“诗三百”,收集了西周至春秋中叶的诗歌共305篇,反映了周初至春秋中叶五百年间的社会面貌。

关于《诗经》

《诗经》

《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子,被誉为古代社会的人生百科全书。

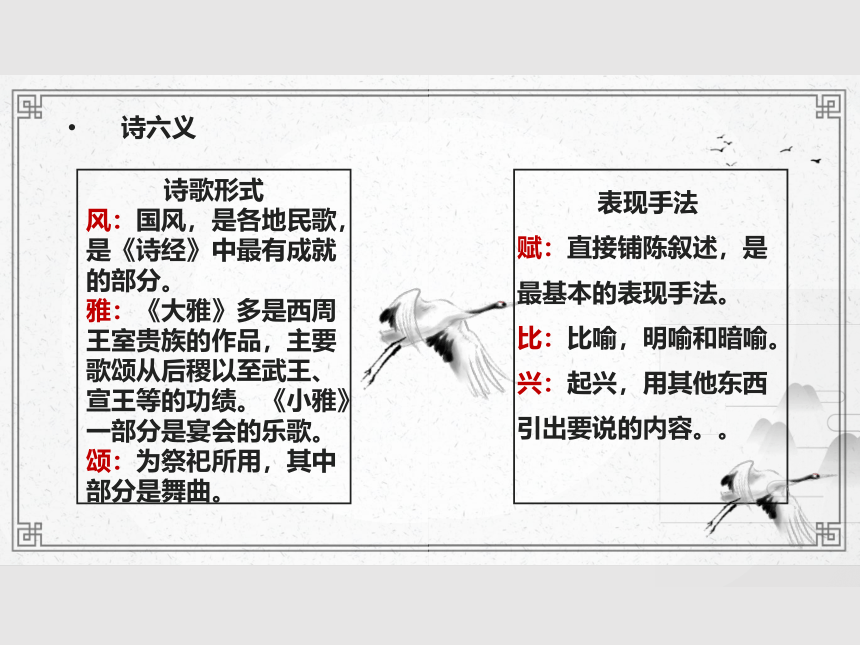

诗六义

诗歌形式

风:国风,是各地民歌,是《诗经》中最有成就的部分。

雅:《大雅》多是西周王室贵族的作品,主要歌颂从后稷以至武王、宣王等的功绩。《小雅》一部分是宴会的乐歌。

颂:为祭祀所用,其中部分是舞曲。

表现手法

赋:直接铺陈叙述,是最基本的表现手法。

比:比喻,明喻和暗喻。

兴:起兴,用其他东西引出要说的内容。。

【写作背景】

《无衣》选自十五《国风》中的秦风,属于秦国民歌。公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

文白对译

无衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

怎么能说没有衣服穿呢?我的长袍跟你共享。

周王出兵打仗,修好我们的戈与矛,我跟你共同对付敌人。

袍:长袍,类似于斗篷。行军者白天当衣服穿,晚上当被子盖。

王于兴师:王,此指秦君。一说指周天子。于,句中助词;兴师,起兵,意思是周王出兵打战。

修:整治。戈矛:都是长柄的兵器,戈头平,矛头尖锐。同仇:同伴。

无衣

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

怎么能说没有衣服穿呢?我贴身穿的衣服跟你共享。

周王出兵打仗,修好我们的矛和戟,我跟你共同行动。

修:整治。

戈矛:都是长柄的兵器,戈头平,矛头尖锐。同仇:同伴。仇,匹偶。一说共同对敌。

泽:同“襗”,贴身穿的衣服,即内衣。

戟(jǐ):具有月牙形锋刃的长兵器。

偕(xié)作:一起准备,共同行动。

无衣

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

怎么能说没有衣服穿呢?我的下衣跟你共享。

周王出兵打仗,修好我们的铠甲和兵器,我跟你共同奔赴战场。

裳:下衣,这里指战裙。

甲兵:盔甲和兵器。 偕行:一起出发。

文章解析

问题探究

1.诗歌第一句运用了什么样的修辞手法?分别表达了诗人什么样的思想感情?

诗歌第一句运用了设问的修辞手法,一问一答鲜明地表达了战士们团结一致,共同对抗外敌强烈的思想感情;“无衣”两字运用了夸张的修辞手法,表达了战士们一心为国征战,不计较衣物不全的爱国的思想感情。

问题探究

2.诗歌第二句在全文中具有什么样的作用?

(1)“王于兴师”首先交代了事情发生的直接原因,诗人将其放在后面,具有补充交代的作用。

(2)诗人先“议”后“叙”,不但能够避免诗歌的平铺直叙,增强诗歌气势,而且能够激发战士们强烈的爱国热情。

(3)突出了战士们为国而战的斗争精神,“与子同仇”,表明了大家认识到仇敌是共同的,必须团结一致去抗击共同的敌人。

问题探究

3.小组讨论:下一章的“岂曰无衣”是不是对上一章的简单重复?为什么?

不是,作者采用重章叠唱的手法,是诗人内在情感上的一种递进关系。

问题探究

4.“与子偕作”说明两者的关系是怎么样的?

说明君王与将士之间团结一心,斗志昂扬,同仇敌忾,共同行动。

问题探究

5.“与子同裳”说明了什么?

说明了君王与士兵之间共同克服困难,关系十分密切。

问题探究

6.“与子偕行”说明了什么?

说明了战士愿与周王靴刀誓死的决心。

问题探究

7.主旨:《无衣》是一首秦国人民抗击西戎入侵的军中战歌,是一首爱国歌曲。它既表现了战士们慷慨赴战、同仇敌忾、保家卫国、团结对敌、英勇献身的豪情,又表现了君王与战士们之间深厚的情谊。

体味情感

1.朗诵视频欣赏。

2.学生上台展示:抽查两至三个学生进行演诵,演诵完点拨学生注意诗歌的语气、语调以及思想情感。

3.欣赏诗歌的韵律美、结构美以及情感美:为什么我们能够把它读得这么美呢?(小组讨论)

内容总结

第一章,统一思想。当时军情紧急,一时难以备全征求。“无衣”,这是实写。也可以理解为夸张的写法,为国征战,不计衣物不全的困难,“与子同袍”,与战友共用一件战袍。“王于兴师”,大家就急忙修理好戈矛。为什么大家能够克服困难、团结备战呢“与子同仇”,大家认识到,仇敌是共同的,必须一起抗击共同的敌人。

第二章,统一行动。“与子同泽”“修我矛戟”。大家一起行动起来,“与子偕作”,投身到征战中。

第三章,一起上战场。“与子同偕”,激昂高歌,团结对敌,奔赴战场。

总结归纳

《无衣》是《诗经》中最为著名的爱国主义诗篇,它产生于秦地,是人民抗击西戎入侵者的军中战歌。在这种反侵略的战争中,秦国军民表现出英勇无畏的尚武精神,也创造了这首充满爱国主义激情的慷慨战歌。

王于兴师,修我长矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

作业布置

诗中在与“子”相对上用了一个“我”字,每一章中又省去两处“我”字,体味一下“我”的妙处,并运用想象,创造“我”的形象。

无 衣

《诗经·秦风》

教学目标

了解《诗经》基本常识,有感情地朗诵诗歌;

结合注释,初步感知,掌握重章叠句的形式特点;

体会秦国军民英勇无畏的尚武精神,培养积极向上的爱国主义精神。

学习重难点

重点:理解并体会秦国军民团结互助、共御外辱的高昂士气和乐观精神;

难点:把握诗经赋比兴的艺术手法及重章叠唱的写作手法。

基础常识

关于《诗经》

《诗经》

《诗经》是中国古代诗歌的开端,是最早的一部诗歌总集,又称“诗”或“诗三百”,收集了西周至春秋中叶的诗歌共305篇,反映了周初至春秋中叶五百年间的社会面貌。

关于《诗经》

《诗经》

《诗经》内容丰富,反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,甚至天象、地貌、动物、植物等方方面面,是周代社会生活的一面镜子,被誉为古代社会的人生百科全书。

诗六义

诗歌形式

风:国风,是各地民歌,是《诗经》中最有成就的部分。

雅:《大雅》多是西周王室贵族的作品,主要歌颂从后稷以至武王、宣王等的功绩。《小雅》一部分是宴会的乐歌。

颂:为祭祀所用,其中部分是舞曲。

表现手法

赋:直接铺陈叙述,是最基本的表现手法。

比:比喻,明喻和暗喻。

兴:起兴,用其他东西引出要说的内容。。

【写作背景】

《无衣》选自十五《国风》中的秦风,属于秦国民歌。公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

文白对译

无衣

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

怎么能说没有衣服穿呢?我的长袍跟你共享。

周王出兵打仗,修好我们的戈与矛,我跟你共同对付敌人。

袍:长袍,类似于斗篷。行军者白天当衣服穿,晚上当被子盖。

王于兴师:王,此指秦君。一说指周天子。于,句中助词;兴师,起兵,意思是周王出兵打战。

修:整治。戈矛:都是长柄的兵器,戈头平,矛头尖锐。同仇:同伴。

无衣

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

怎么能说没有衣服穿呢?我贴身穿的衣服跟你共享。

周王出兵打仗,修好我们的矛和戟,我跟你共同行动。

修:整治。

戈矛:都是长柄的兵器,戈头平,矛头尖锐。同仇:同伴。仇,匹偶。一说共同对敌。

泽:同“襗”,贴身穿的衣服,即内衣。

戟(jǐ):具有月牙形锋刃的长兵器。

偕(xié)作:一起准备,共同行动。

无衣

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

怎么能说没有衣服穿呢?我的下衣跟你共享。

周王出兵打仗,修好我们的铠甲和兵器,我跟你共同奔赴战场。

裳:下衣,这里指战裙。

甲兵:盔甲和兵器。 偕行:一起出发。

文章解析

问题探究

1.诗歌第一句运用了什么样的修辞手法?分别表达了诗人什么样的思想感情?

诗歌第一句运用了设问的修辞手法,一问一答鲜明地表达了战士们团结一致,共同对抗外敌强烈的思想感情;“无衣”两字运用了夸张的修辞手法,表达了战士们一心为国征战,不计较衣物不全的爱国的思想感情。

问题探究

2.诗歌第二句在全文中具有什么样的作用?

(1)“王于兴师”首先交代了事情发生的直接原因,诗人将其放在后面,具有补充交代的作用。

(2)诗人先“议”后“叙”,不但能够避免诗歌的平铺直叙,增强诗歌气势,而且能够激发战士们强烈的爱国热情。

(3)突出了战士们为国而战的斗争精神,“与子同仇”,表明了大家认识到仇敌是共同的,必须团结一致去抗击共同的敌人。

问题探究

3.小组讨论:下一章的“岂曰无衣”是不是对上一章的简单重复?为什么?

不是,作者采用重章叠唱的手法,是诗人内在情感上的一种递进关系。

问题探究

4.“与子偕作”说明两者的关系是怎么样的?

说明君王与将士之间团结一心,斗志昂扬,同仇敌忾,共同行动。

问题探究

5.“与子同裳”说明了什么?

说明了君王与士兵之间共同克服困难,关系十分密切。

问题探究

6.“与子偕行”说明了什么?

说明了战士愿与周王靴刀誓死的决心。

问题探究

7.主旨:《无衣》是一首秦国人民抗击西戎入侵的军中战歌,是一首爱国歌曲。它既表现了战士们慷慨赴战、同仇敌忾、保家卫国、团结对敌、英勇献身的豪情,又表现了君王与战士们之间深厚的情谊。

体味情感

1.朗诵视频欣赏。

2.学生上台展示:抽查两至三个学生进行演诵,演诵完点拨学生注意诗歌的语气、语调以及思想情感。

3.欣赏诗歌的韵律美、结构美以及情感美:为什么我们能够把它读得这么美呢?(小组讨论)

内容总结

第一章,统一思想。当时军情紧急,一时难以备全征求。“无衣”,这是实写。也可以理解为夸张的写法,为国征战,不计衣物不全的困难,“与子同袍”,与战友共用一件战袍。“王于兴师”,大家就急忙修理好戈矛。为什么大家能够克服困难、团结备战呢“与子同仇”,大家认识到,仇敌是共同的,必须一起抗击共同的敌人。

第二章,统一行动。“与子同泽”“修我矛戟”。大家一起行动起来,“与子偕作”,投身到征战中。

第三章,一起上战场。“与子同偕”,激昂高歌,团结对敌,奔赴战场。

总结归纳

《无衣》是《诗经》中最为著名的爱国主义诗篇,它产生于秦地,是人民抗击西戎入侵者的军中战歌。在这种反侵略的战争中,秦国军民表现出英勇无畏的尚武精神,也创造了这首充满爱国主义激情的慷慨战歌。

王于兴师,修我长矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

作业布置

诗中在与“子”相对上用了一个“我”字,每一章中又省去两处“我”字,体味一下“我”的妙处,并运用想象,创造“我”的形象。