第18课东晋南朝时期江南地区的开发 期末试题分类选编2021-2022学年四川省各地部编版历史七年级上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第18课东晋南朝时期江南地区的开发 期末试题分类选编2021-2022学年四川省各地部编版历史七年级上册(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 776.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

4.18 东晋南朝时期江南地区的开发

1.(2022·四川成都·七年级期末)“投鞭断流”“风声鹤唳”“草木皆兵”,与这些成语典故相关的历史事件是( )

A.三家分晋 B.七国之乱 C.八王之乱 D.淝水之战

2.(2022·四川南充·七年级期末)中国古代有许多以少胜多的著名战役,其中发生在东晋与前秦之间的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

3.(2022·四川达州·七年级期末)“北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。”这则材料说明的是( )

A.江南地区得到开发的原因 B.江南地区得到开发的目的

C.江南地区得到开发的意义 D.江南地区得到开发的结果

4.(2022·四川泸州·七年级期末)在我国南方各省,分布着数以百万计的客家人。史学界普遍认为客家人是历史上渐次南迁的中原汉族人。下列有关中原人口南迁的说法正确的是

A.西汉末年开始出现大批中原人口南下现象

B.自然灾害频繁是中原人口南迁的主要原因

C.中原人口大量南迁推动了江南地区的开发

D.中原人口大量南迁引发南方社会动荡不安

5.(2022·四川乐山·七年级期末)李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南渡似永嘉。”提到了永嘉五年(311年),中原人民纷纷南迁江南的情况,从中可以看出,北方人民南迁主要是因为

A.北方自然条件恶劣 B.北方战乱频繁

C.北方统治者残暴 D.南方经济发达

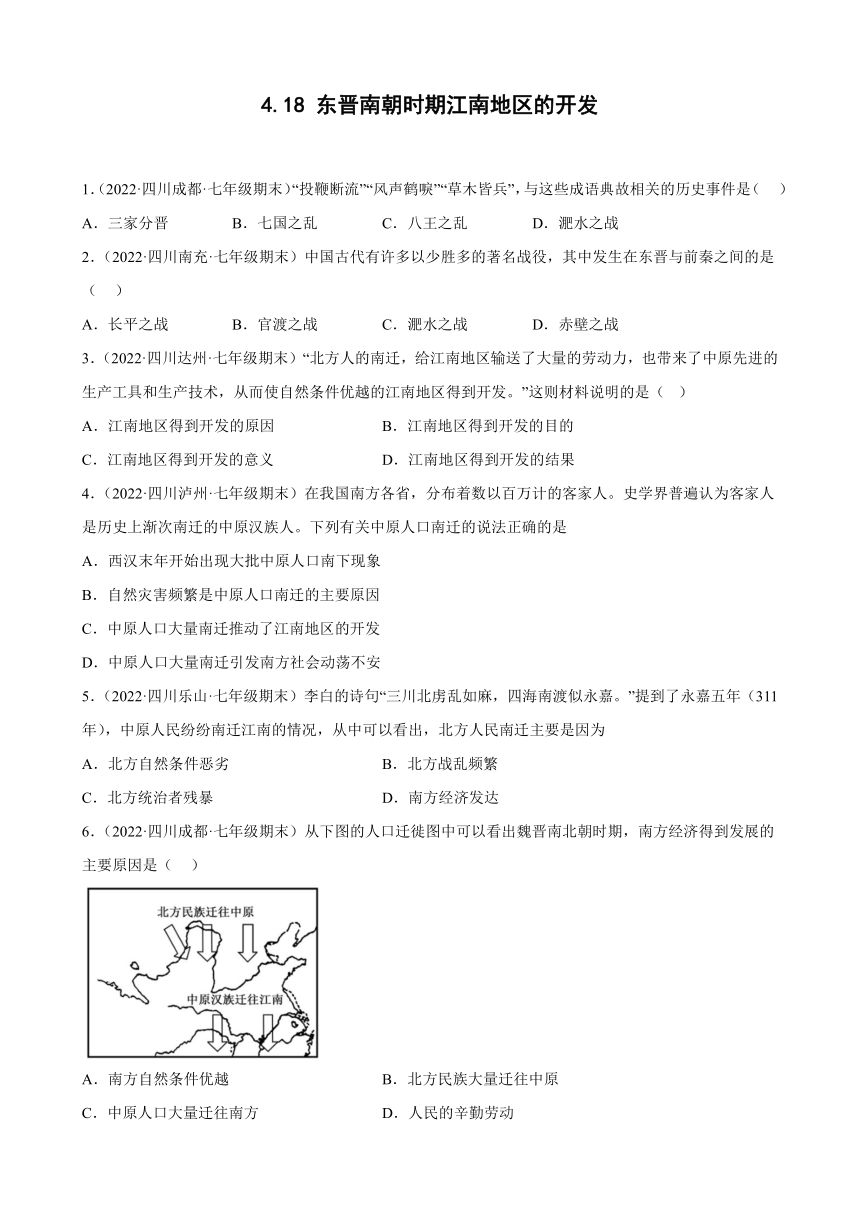

6.(2022·四川成都·七年级期末)从下图的人口迁徙图中可以看出魏晋南北朝时期,南方经济得到发展的主要原因是( )

A.南方自然条件优越 B.北方民族大量迁往中原

C.中原人口大量迁往南方 D.人民的辛勤劳动

7.(2022·四川达州·七年级期末)魏晋南北朝时,江南经济发展的原因有( )

①北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术

②江南地区战乱比较少,社会比较安定

③江南地区自然条件优越

④南北方人民的共同努力

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

8.(2022·四川广元·七年级期末)魏晋南北朝时期,江南地区得到开发的主要原因是( )

A.三国鼎立局面的出现 B.南朝的建立

C.北方人口大量南迁 D.社会动荡不安

9.(2022·四川凉山·七年级期末)秦汉时期,经济发达,全国经济重心在( )

A.黄河流域 B.长江流域 C.辽河流域 D.珠江流域

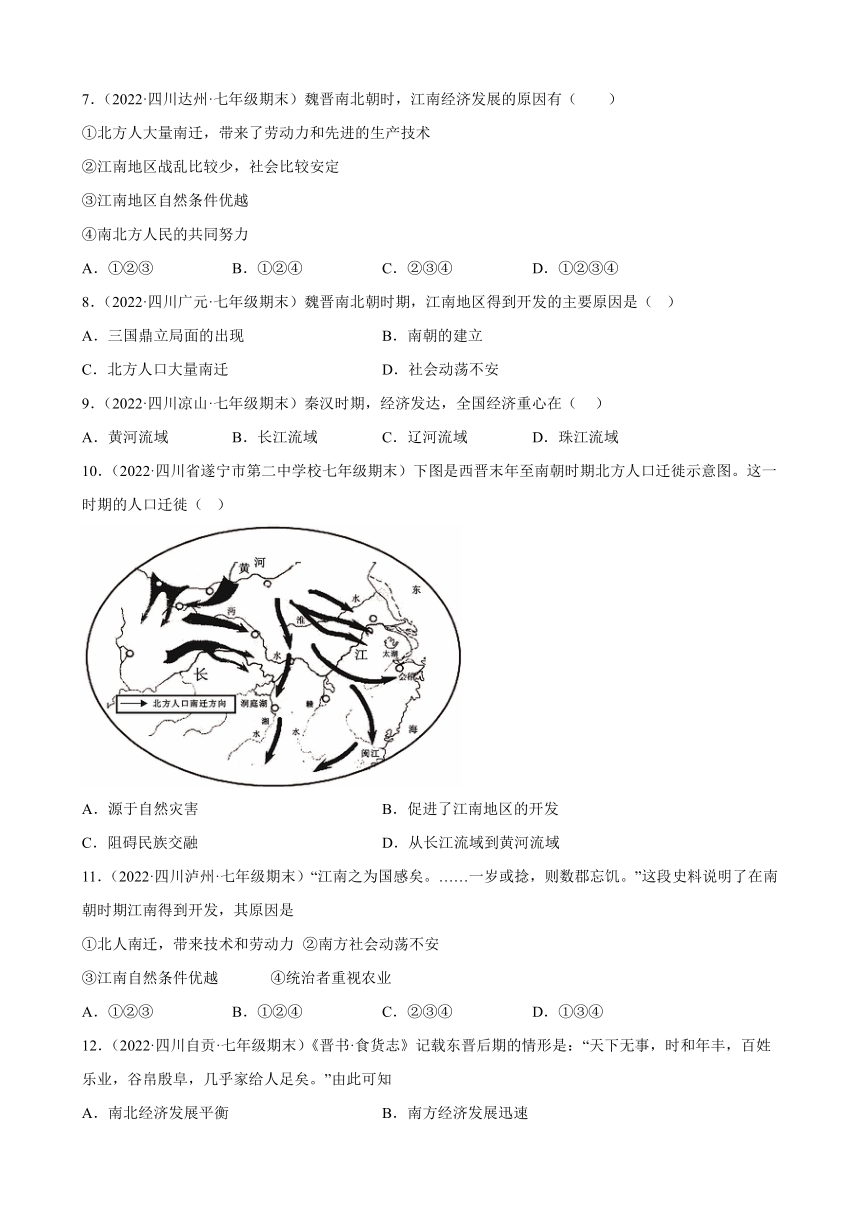

10.(2022·四川省遂宁市第二中学校七年级期末)下图是西晋末年至南朝时期北方人口迁徙示意图。这一时期的人口迁徙( )

A.源于自然灾害 B.促进了江南地区的开发

C.阻碍民族交融 D.从长江流域到黄河流域

11.(2022·四川泸州·七年级期末)“江南之为国感矣。……一岁或捻,则数郡忘饥。”这段史料说明了在南朝时期江南得到开发,其原因是

①北人南迁,带来技术和劳动力 ②南方社会动荡不安

③江南自然条件优越 ④统治者重视农业

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

12.(2022·四川自贡·七年级期末)《晋书·食货志》记载东晋后期的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”由此可知

A.南北经济发展平衡 B.南方经济发展迅速

C.南方经济超过北方 D.经济重心完全南移

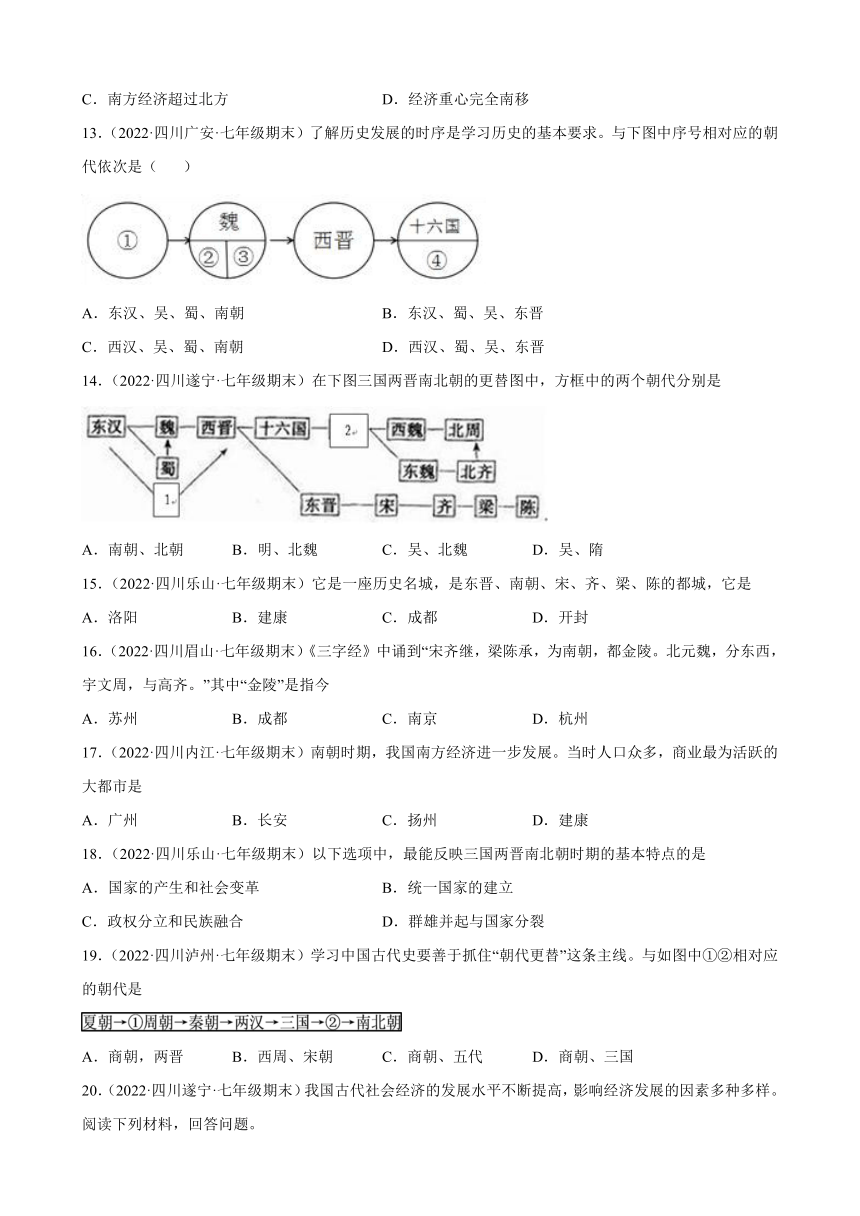

13.(2022·四川广安·七年级期末)了解历史发展的时序是学习历史的基本要求。与下图中序号相对应的朝代依次是( )

A.东汉、吴、蜀、南朝 B.东汉、蜀、吴、东晋

C.西汉、吴、蜀、南朝 D.西汉、蜀、吴、东晋

14.(2022·四川遂宁·七年级期末)在下图三国两晋南北朝的更替图中,方框中的两个朝代分别是

A.南朝、北朝 B.明、北魏 C.吴、北魏 D.吴、隋

15.(2022·四川乐山·七年级期末)它是一座历史名城,是东晋、南朝、宋、齐、梁、陈的都城,它是

A.洛阳 B.建康 C.成都 D.开封

16.(2022·四川眉山·七年级期末)《三字经》中诵到“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”其中“金陵”是指今

A.苏州 B.成都 C.南京 D.杭州

17.(2022·四川内江·七年级期末)南朝时期,我国南方经济进一步发展。当时人口众多,商业最为活跃的大都市是

A.广州 B.长安 C.扬州 D.建康

18.(2022·四川乐山·七年级期末)以下选项中,最能反映三国两晋南北朝时期的基本特点的是

A.国家的产生和社会变革 B.统一国家的建立

C.政权分立和民族融合 D.群雄并起与国家分裂

19.(2022·四川泸州·七年级期末)学习中国古代史要善于抓住“朝代更替”这条主线。与如图中①②相对应的朝代是

A.商朝,两晋 B.西周、宋朝 C.商朝、五代 D.商朝、三国

20.(2022·四川遂宁·七年级期末)我国古代社会经济的发展水平不断提高,影响经济发展的因素多种多样。阅读下列材料,回答问题。

【生产篇】

材料一 春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晚期的铁农具。

春秋时期,人们起名字时,往往把牛和耕连在一起:孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——《简明中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业生产领域出现了哪些新的生产工具和生产方式?

【改革篇】

材料二 作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大,取得大的成功。变法推动了秦国的社会转型。废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展的潮流。

——《中国古代史稿》

(2)根据材料二并结合所学知识,列举商鞅变法中“废除了旧的经济制度,建立新的经济体制”的措施。

【交流篇】

材料三 由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求,丝路沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络,连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络。通过这个有主干和支流的网络,欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。

——《文明的交流互鉴从未停止》

(3)材料三中的“交通网络”指的是什么?根据材料和所学知识,说说这个“交通网络”起到了怎样的作用?

【发展篇】

材料四 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——摘编自《中国古代经济重心南移的完成》

(4)根据材料四,归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因。

(5)综合上述材料,你认为推动中国古代社会经济发展的重要因素有哪些?

21.(2022·四川南充·七年级期末)我国是人口众多的农业大国,农业和农民问题始终是中国发展的重要问题。阅读下列材料,回答相关问题。

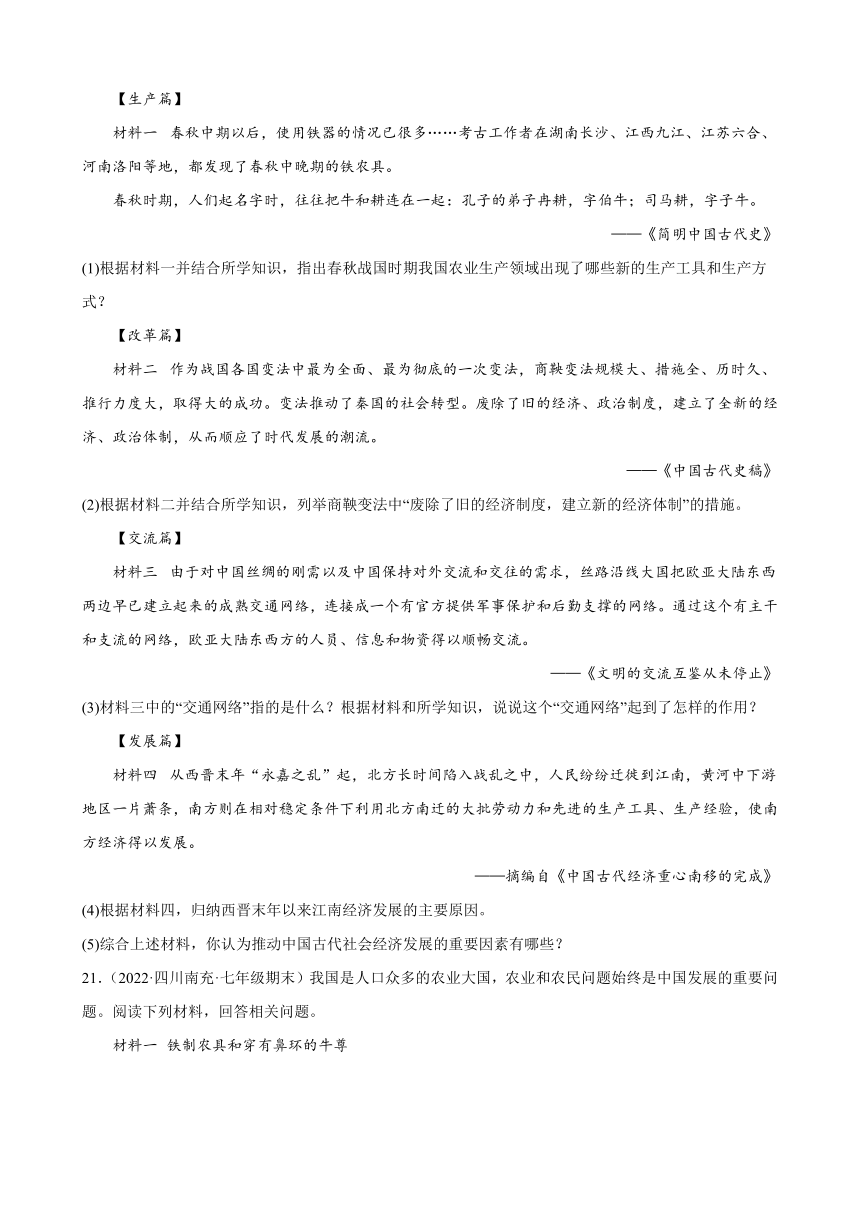

材料一 铁制农具和穿有鼻环的牛尊

(1)根据材料一并结合所学知识,说说我国春秋战国时期在农业生产领域发生了什么新变化

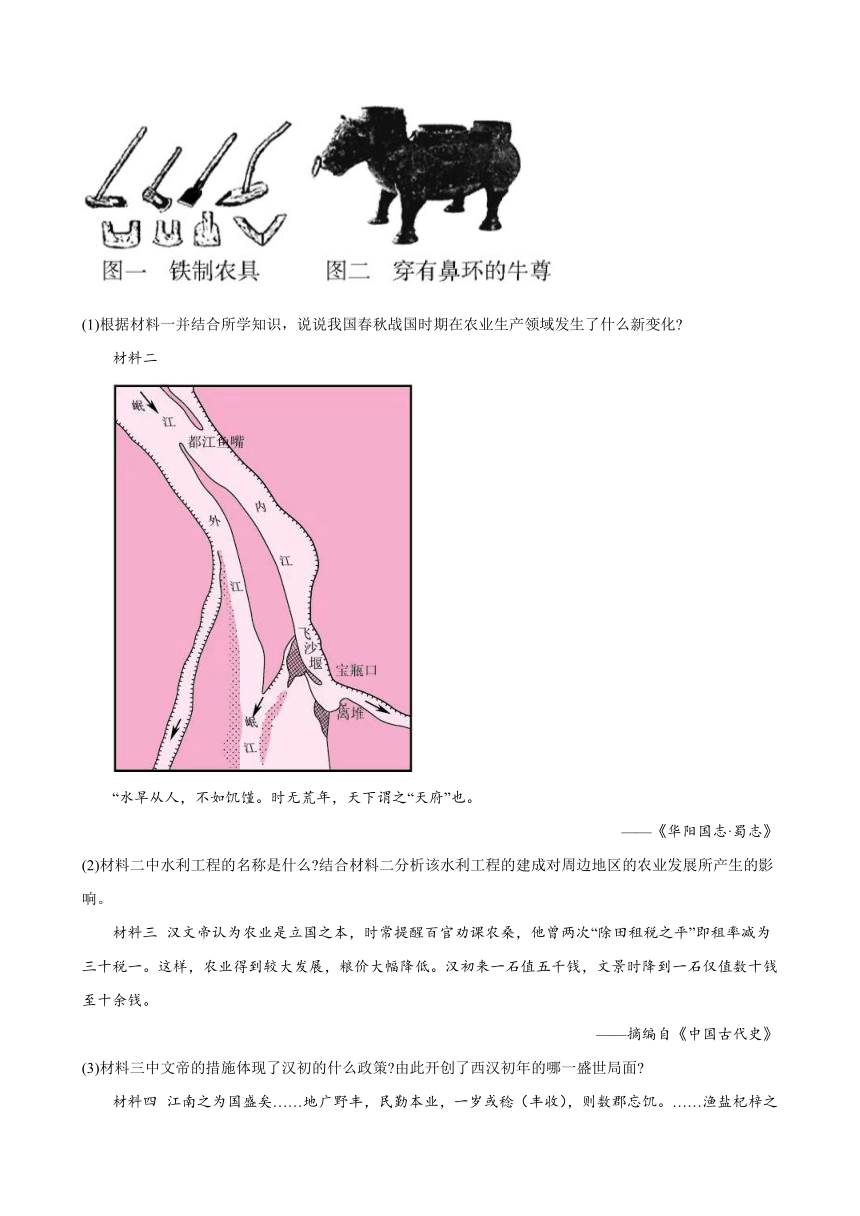

材料二

“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志·蜀志》

(2)材料二中水利工程的名称是什么 结合材料二分析该水利工程的建成对周边地区的农业发展所产生的影响。

材料三 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑,他曾两次“除田租税之平”即租率减为三十税一。这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。汉初来一石值五千钱,文景时降到一石仅值数十钱至十余钱。

——摘编自《中国古代史》

(3)材料三中文帝的措施体现了汉初的什么政策 由此开创了西汉初年的哪一盛世局面

材料四 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之烧,覆衣天下。

—《宋书》

(4)根据材料四并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

参考答案:

1.D

【解析】由所学知识可知,383年,苻坚不顾上下反对,拼凑了步兵60余万、骑兵27万,企图灭亡东晋,统一中国。出师前,苻坚自恃兵多势强,号称自己的百万大军,“投鞭于江,足断其流”。东晋团结一致,从容应对,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,东晋军队乘机发动猛烈攻击,打败前秦军。撤退途中,苻坚远望对岸八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这一情景被后人描述为“草术皆兵”,淝水阵前溃退后,败逃的前秦士兵,一路上听见风声鹤唳,都以为是晋军追来,因此昼夜不敢停歇,苻坚带领残兵逃回北方,D项正确;“投鞭断流”“风声鹤唳”“草木皆兵”发生在东晋时期,而三家分晋发生在春秋末年,七国之乱发生在西汉初年,与题干时间不符,排除A项、B项;八王之乱发生在西晋时期,与题干时间不符,排除C项。故选D项。

2.C

【解析】根据所学知识可知,383年,前秦王苻坚不顾一致反对,强征各族人民当兵,拼凑了步兵60余万、骑兵27万,浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国。东晋团结一致,从容应对,以8万精兵应战,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,结果前秦军大败。因此,发生在东晋与前秦之间的是淝水之战,C项正确;秦赵之间爆发长平之战,曹操与袁绍爆发官渡之战,曹操与孙刘联军爆发赤壁之战,均与题干“东晋与前秦”不符,排除ABD项。故选C项。

3.A

【解析】根据“北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。”这表述的是江南地区开发的原因。东晋南朝时江南开发的最主要原因是东汉末年以来,许多北方人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南。给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式;此外,江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件;江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定;南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素。所以A符合题意,其他BCD三项均不符合题意,故选A。

【点睛】本题考查了江南地区的开发。江南,字面意义为长江之南面,在人文地理概念中特指长江中下游以南。

4.C

【解析】根据所学知识可知:由于北方战乱,南方战争相对较少,社会秩序比较安定,北方人大批南迁,西晋后期以来,在中国古代历史上第一次大规模的迁徙浪潮中,更多的北方人迁到江南,不仅为南方补充了大量的劳动力,而且也带来了较为先进的生产工具和技术,推动了江南地区的开发。故选项C符合题意;西晋后期开始出现大批中原人口南下现象,故选项A不符合题意;北方战乱是中原人口南迁的主要原因,故选项B不符合题意;中原人口大量南迁并未引发南方社会动荡不安,故选项D不符合题意。故答案为C。

5.B

【解析】根据“三川北虏乱如麻,四海南渡似永嘉”结合所学可知,东汉末年以来,北方战乱相对频繁,而江南地区战争较少,社会秩序比较安定,许多人为了躲避北方战乱,逃往江南地区,B符合题意;ACD项材料没有体现,排除。故选择B。

6.C

【解析】依据图片信息“中原汉族迁往江南”等结合所学知识可知,图中所示表明三国两晋南北朝时期大量北方人口南迁,从而为南方经济的发展提供了大批劳动力和先进的生产技术,C项正确;南方自然条件一直优越,排除A项;北方民族大量迁往中原与南方经济得到发展没有直接关系,排除B项;人民的辛勤劳动是南方经济得到发展的原因之一,但图片没有涉及,排除D项。故选C项。

7.D

【解析】依据所学知识,魏晋南北朝时期,由于北方战乱不断,南方较为安定,导致北方人大量南迁,再此过程中,北方人将北方先进的生产技术带到了南方,并且为南方的生产提供了充足劳动力,加之江南地区气候条件等自然条件较好,因而在南北方人民的共同努力下,江南经济得到发展,①②③④都正确,D项正确;排除ABC项。故选D项。

8.C

【解析】根据所学可得出,魏晋南北朝时期,北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展起来,C项正确;三国鼎立局面的出现、南朝的建立,不是江南地区得到开发的主要原因,排除A、B项;江南地区社会相对稳定,北方战乱不休,排除D项。故选C项。

9.A

【解析】根据所学可知,秦汉时期,我国北方经济发达,经济重心在黄河流域,A项正确;长江流域的江南地区和珠江流域地广人稀,农业生活生产落后,排除BD项; 辽河流域在秦汉时期属于边疆地区,不是全国经济重心,排除C项。故选A项。

10.B

【解析】根据所学可知,人口南迁给南方带去大量劳动力和先进生产技术,促进了江南地区的开发,B项正确;北方人口南迁的原因是北方战乱,排除A项;人口迁徙有利于民族交融,排除C项;人口迁徙的方向是从黄河流域到长江流域,排除D项。故选B项。

11.D

【解析】结合所学知识可知,南朝时期江南地区经济发展的原因有北人南迁,带来技术和劳动力,江南自然条件优越,统治者重视农业等,①③④符合题意;北方战乱较多,南方较安定,②不符合题意。所以D项正确,排除ABC项。故选D项。

12.B

【解析】根据材料“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可知,东晋后期,南方经济迅速发展,B项正确;材料没有涉及北方经济,排除A项;材料没有涉及南方经济超过北方,排除C项;南宋时期,经济重心完成南移,排除D项。故选B项。

13.B

【解析】结合所学知识可知,东汉末年,外戚和宦官专权,导致了东汉的衰落和最后灭亡,形成了魏蜀吴三国鼎立的局面,后来西晋灭了吴国,结束了分裂的局面,统一了全国,316年,西晋灭亡,317年,司马睿建立东晋和十六国政权形成了并立的局面。所以答案选B。

14.C

【分析】

【解析】本题考察学生对三国两晋南北朝政权更替的认识,观察图片,三国是魏蜀吴三国鼎立,因此1处应该是吴国,2处后面是西魏和东魏,北魏分为东魏和西魏,因此2处应为北魏,本题选C。

15.B

【解析】根据题干可知,东晋定都于建康,即今天的南京。南朝的宋齐梁陈均定都于建康,即今南京,B项正确;东汉建都洛阳,蜀国是成都,北宋是开封,排除ACD项。故选B项。

16.C

【解析】根据材料“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”结合所学可知是南北朝时期的历史,南朝由宋齐梁陈四个朝代组成定都在金陵,即今天的南京,C项正确;ABD项与“金陵”的史实不符,排除。故选C项。

17.D

【解析】商业发展,城市繁荣。建康(南京)成为最为活跃的大都市,D项正确;广州是南方港口城市,排除A项;长安是北方城市,南朝都城是在南方,排除B项;扬州不是南朝时的都城,排除C项。故选D项。

18.C

【解析】试题分析:本题考查三国两晋南北朝时期的基本特点。具体地说,与其他历史阶段相比,三国两晋南北朝时呈现以下几个突出特点:东汉后期出现了军阀混战,出现了分裂,少数民族入主中原,民族矛盾空前尖锐,民族融合也空前发展。C符合题意。A是夏商周时期,B是秦汉时期,D概括不全。故选C。

19.A

【解析】结合“①②前后的朝代”判断相对应的朝代。结合所学知识可知,我国古代朝代更替先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传,夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉),三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿,南北朝并立,隋唐五代传,宋元明清后,皇朝至此完,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

20.(1)生产工具:铁农具。生产方式:牛耕。

(2)措施:废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织;统一度量衡。(任意一点即可)

(3)丝绸之路作用:是古代东西方往来的大动脉,对于中国和其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。(言之有理即可得分)

(4)原因:南迁人民给南方带技术;南方社会相对稳定或安定的局面等。(任意1点即可)

(5)改进生产技术;改革创新制度;学习引进新技术、新思想;发展对外交流等等言之有理即可得分(任意一点即可)

【解析】(1)生产工具:根据“使用铁器的情况已很多”可知是铁农具。生产方式:根据“人们起名字时,往往把牛和耕连在一起”并结合所学内容可知是牛耕。

(2)措施:商鞅变法建立了新的经济体制的措施结合所学内容可知主要是废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织;统一度量衡。

(3)交通网络:根据“丝路沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络”可知“交通网络”指的是丝绸之路。作用:结合所学内容可知丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国和其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(4)原因:根据“北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南”得出南迁人民给南方带技术;根据“南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”得出南方社会相对稳定。

(5)本题为开放性试题,没有固定答案,如改进生产技术;改革创新制度;学习引进新技术、新思想;发展对外交流等等。

21.(1)铁农具和牛耕的使用

(2)都江堰,影响:防洪:灌溉:使成都平原成为“天府之国”。

(3)休养生息的政策开创了“文景之治”。

(4)北人南迁,带去了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术:江南自然条件优越;社会比较安定;南北方劳动人民的共同努力;统治者重视生产等。

【分析】(1)

根据材料一“铁制农具和穿有鼻环的牛尊”并结合所学知识可知,春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,引发了巨大的社会变革。

(2)

第一问,根据材料二“岷江”“鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”并结合所学知识可知,材料二中水利工程的名称是都江堰。战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利。公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。第二问,根据材料二“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”并结合所学知识可知,都江堰既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。

(3)

第一问,根据材料三“劝课农桑”“两次‘除田租税之平’即租率减为三十税一”并结合所学知识可知,西汉王朝到了汉文帝和汉景帝时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。第二问,根据所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。

(4)

根据材料四“地广野丰,民勤本业,一岁或稔”并结合所学知识可知,江南地区自然条件优越,利于发展农业;北方人口南迁带来了充足的劳动力、先进生产技术和工具;南方战乱较少,社会稳定,有利于经济发展;南北方人民共同开发修建了许多水利工程,开垦出大量良田;南方统治者的一系列措施促使南方经济发展。

1.(2022·四川成都·七年级期末)“投鞭断流”“风声鹤唳”“草木皆兵”,与这些成语典故相关的历史事件是( )

A.三家分晋 B.七国之乱 C.八王之乱 D.淝水之战

2.(2022·四川南充·七年级期末)中国古代有许多以少胜多的著名战役,其中发生在东晋与前秦之间的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

3.(2022·四川达州·七年级期末)“北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。”这则材料说明的是( )

A.江南地区得到开发的原因 B.江南地区得到开发的目的

C.江南地区得到开发的意义 D.江南地区得到开发的结果

4.(2022·四川泸州·七年级期末)在我国南方各省,分布着数以百万计的客家人。史学界普遍认为客家人是历史上渐次南迁的中原汉族人。下列有关中原人口南迁的说法正确的是

A.西汉末年开始出现大批中原人口南下现象

B.自然灾害频繁是中原人口南迁的主要原因

C.中原人口大量南迁推动了江南地区的开发

D.中原人口大量南迁引发南方社会动荡不安

5.(2022·四川乐山·七年级期末)李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南渡似永嘉。”提到了永嘉五年(311年),中原人民纷纷南迁江南的情况,从中可以看出,北方人民南迁主要是因为

A.北方自然条件恶劣 B.北方战乱频繁

C.北方统治者残暴 D.南方经济发达

6.(2022·四川成都·七年级期末)从下图的人口迁徙图中可以看出魏晋南北朝时期,南方经济得到发展的主要原因是( )

A.南方自然条件优越 B.北方民族大量迁往中原

C.中原人口大量迁往南方 D.人民的辛勤劳动

7.(2022·四川达州·七年级期末)魏晋南北朝时,江南经济发展的原因有( )

①北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术

②江南地区战乱比较少,社会比较安定

③江南地区自然条件优越

④南北方人民的共同努力

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

8.(2022·四川广元·七年级期末)魏晋南北朝时期,江南地区得到开发的主要原因是( )

A.三国鼎立局面的出现 B.南朝的建立

C.北方人口大量南迁 D.社会动荡不安

9.(2022·四川凉山·七年级期末)秦汉时期,经济发达,全国经济重心在( )

A.黄河流域 B.长江流域 C.辽河流域 D.珠江流域

10.(2022·四川省遂宁市第二中学校七年级期末)下图是西晋末年至南朝时期北方人口迁徙示意图。这一时期的人口迁徙( )

A.源于自然灾害 B.促进了江南地区的开发

C.阻碍民族交融 D.从长江流域到黄河流域

11.(2022·四川泸州·七年级期末)“江南之为国感矣。……一岁或捻,则数郡忘饥。”这段史料说明了在南朝时期江南得到开发,其原因是

①北人南迁,带来技术和劳动力 ②南方社会动荡不安

③江南自然条件优越 ④统治者重视农业

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

12.(2022·四川自贡·七年级期末)《晋书·食货志》记载东晋后期的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”由此可知

A.南北经济发展平衡 B.南方经济发展迅速

C.南方经济超过北方 D.经济重心完全南移

13.(2022·四川广安·七年级期末)了解历史发展的时序是学习历史的基本要求。与下图中序号相对应的朝代依次是( )

A.东汉、吴、蜀、南朝 B.东汉、蜀、吴、东晋

C.西汉、吴、蜀、南朝 D.西汉、蜀、吴、东晋

14.(2022·四川遂宁·七年级期末)在下图三国两晋南北朝的更替图中,方框中的两个朝代分别是

A.南朝、北朝 B.明、北魏 C.吴、北魏 D.吴、隋

15.(2022·四川乐山·七年级期末)它是一座历史名城,是东晋、南朝、宋、齐、梁、陈的都城,它是

A.洛阳 B.建康 C.成都 D.开封

16.(2022·四川眉山·七年级期末)《三字经》中诵到“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”其中“金陵”是指今

A.苏州 B.成都 C.南京 D.杭州

17.(2022·四川内江·七年级期末)南朝时期,我国南方经济进一步发展。当时人口众多,商业最为活跃的大都市是

A.广州 B.长安 C.扬州 D.建康

18.(2022·四川乐山·七年级期末)以下选项中,最能反映三国两晋南北朝时期的基本特点的是

A.国家的产生和社会变革 B.统一国家的建立

C.政权分立和民族融合 D.群雄并起与国家分裂

19.(2022·四川泸州·七年级期末)学习中国古代史要善于抓住“朝代更替”这条主线。与如图中①②相对应的朝代是

A.商朝,两晋 B.西周、宋朝 C.商朝、五代 D.商朝、三国

20.(2022·四川遂宁·七年级期末)我国古代社会经济的发展水平不断提高,影响经济发展的因素多种多样。阅读下列材料,回答问题。

【生产篇】

材料一 春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晚期的铁农具。

春秋时期,人们起名字时,往往把牛和耕连在一起:孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——《简明中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业生产领域出现了哪些新的生产工具和生产方式?

【改革篇】

材料二 作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大,取得大的成功。变法推动了秦国的社会转型。废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展的潮流。

——《中国古代史稿》

(2)根据材料二并结合所学知识,列举商鞅变法中“废除了旧的经济制度,建立新的经济体制”的措施。

【交流篇】

材料三 由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求,丝路沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络,连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络。通过这个有主干和支流的网络,欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。

——《文明的交流互鉴从未停止》

(3)材料三中的“交通网络”指的是什么?根据材料和所学知识,说说这个“交通网络”起到了怎样的作用?

【发展篇】

材料四 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——摘编自《中国古代经济重心南移的完成》

(4)根据材料四,归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因。

(5)综合上述材料,你认为推动中国古代社会经济发展的重要因素有哪些?

21.(2022·四川南充·七年级期末)我国是人口众多的农业大国,农业和农民问题始终是中国发展的重要问题。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 铁制农具和穿有鼻环的牛尊

(1)根据材料一并结合所学知识,说说我国春秋战国时期在农业生产领域发生了什么新变化

材料二

“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志·蜀志》

(2)材料二中水利工程的名称是什么 结合材料二分析该水利工程的建成对周边地区的农业发展所产生的影响。

材料三 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑,他曾两次“除田租税之平”即租率减为三十税一。这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。汉初来一石值五千钱,文景时降到一石仅值数十钱至十余钱。

——摘编自《中国古代史》

(3)材料三中文帝的措施体现了汉初的什么政策 由此开创了西汉初年的哪一盛世局面

材料四 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之烧,覆衣天下。

—《宋书》

(4)根据材料四并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

参考答案:

1.D

【解析】由所学知识可知,383年,苻坚不顾上下反对,拼凑了步兵60余万、骑兵27万,企图灭亡东晋,统一中国。出师前,苻坚自恃兵多势强,号称自己的百万大军,“投鞭于江,足断其流”。东晋团结一致,从容应对,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,东晋军队乘机发动猛烈攻击,打败前秦军。撤退途中,苻坚远望对岸八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。这一情景被后人描述为“草术皆兵”,淝水阵前溃退后,败逃的前秦士兵,一路上听见风声鹤唳,都以为是晋军追来,因此昼夜不敢停歇,苻坚带领残兵逃回北方,D项正确;“投鞭断流”“风声鹤唳”“草木皆兵”发生在东晋时期,而三家分晋发生在春秋末年,七国之乱发生在西汉初年,与题干时间不符,排除A项、B项;八王之乱发生在西晋时期,与题干时间不符,排除C项。故选D项。

2.C

【解析】根据所学知识可知,383年,前秦王苻坚不顾一致反对,强征各族人民当兵,拼凑了步兵60余万、骑兵27万,浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国。东晋团结一致,从容应对,以8万精兵应战,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,结果前秦军大败。因此,发生在东晋与前秦之间的是淝水之战,C项正确;秦赵之间爆发长平之战,曹操与袁绍爆发官渡之战,曹操与孙刘联军爆发赤壁之战,均与题干“东晋与前秦”不符,排除ABD项。故选C项。

3.A

【解析】根据“北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。”这表述的是江南地区开发的原因。东晋南朝时江南开发的最主要原因是东汉末年以来,许多北方人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南。给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式;此外,江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件;江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定;南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素。所以A符合题意,其他BCD三项均不符合题意,故选A。

【点睛】本题考查了江南地区的开发。江南,字面意义为长江之南面,在人文地理概念中特指长江中下游以南。

4.C

【解析】根据所学知识可知:由于北方战乱,南方战争相对较少,社会秩序比较安定,北方人大批南迁,西晋后期以来,在中国古代历史上第一次大规模的迁徙浪潮中,更多的北方人迁到江南,不仅为南方补充了大量的劳动力,而且也带来了较为先进的生产工具和技术,推动了江南地区的开发。故选项C符合题意;西晋后期开始出现大批中原人口南下现象,故选项A不符合题意;北方战乱是中原人口南迁的主要原因,故选项B不符合题意;中原人口大量南迁并未引发南方社会动荡不安,故选项D不符合题意。故答案为C。

5.B

【解析】根据“三川北虏乱如麻,四海南渡似永嘉”结合所学可知,东汉末年以来,北方战乱相对频繁,而江南地区战争较少,社会秩序比较安定,许多人为了躲避北方战乱,逃往江南地区,B符合题意;ACD项材料没有体现,排除。故选择B。

6.C

【解析】依据图片信息“中原汉族迁往江南”等结合所学知识可知,图中所示表明三国两晋南北朝时期大量北方人口南迁,从而为南方经济的发展提供了大批劳动力和先进的生产技术,C项正确;南方自然条件一直优越,排除A项;北方民族大量迁往中原与南方经济得到发展没有直接关系,排除B项;人民的辛勤劳动是南方经济得到发展的原因之一,但图片没有涉及,排除D项。故选C项。

7.D

【解析】依据所学知识,魏晋南北朝时期,由于北方战乱不断,南方较为安定,导致北方人大量南迁,再此过程中,北方人将北方先进的生产技术带到了南方,并且为南方的生产提供了充足劳动力,加之江南地区气候条件等自然条件较好,因而在南北方人民的共同努力下,江南经济得到发展,①②③④都正确,D项正确;排除ABC项。故选D项。

8.C

【解析】根据所学可得出,魏晋南北朝时期,北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展起来,C项正确;三国鼎立局面的出现、南朝的建立,不是江南地区得到开发的主要原因,排除A、B项;江南地区社会相对稳定,北方战乱不休,排除D项。故选C项。

9.A

【解析】根据所学可知,秦汉时期,我国北方经济发达,经济重心在黄河流域,A项正确;长江流域的江南地区和珠江流域地广人稀,农业生活生产落后,排除BD项; 辽河流域在秦汉时期属于边疆地区,不是全国经济重心,排除C项。故选A项。

10.B

【解析】根据所学可知,人口南迁给南方带去大量劳动力和先进生产技术,促进了江南地区的开发,B项正确;北方人口南迁的原因是北方战乱,排除A项;人口迁徙有利于民族交融,排除C项;人口迁徙的方向是从黄河流域到长江流域,排除D项。故选B项。

11.D

【解析】结合所学知识可知,南朝时期江南地区经济发展的原因有北人南迁,带来技术和劳动力,江南自然条件优越,统治者重视农业等,①③④符合题意;北方战乱较多,南方较安定,②不符合题意。所以D项正确,排除ABC项。故选D项。

12.B

【解析】根据材料“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可知,东晋后期,南方经济迅速发展,B项正确;材料没有涉及北方经济,排除A项;材料没有涉及南方经济超过北方,排除C项;南宋时期,经济重心完成南移,排除D项。故选B项。

13.B

【解析】结合所学知识可知,东汉末年,外戚和宦官专权,导致了东汉的衰落和最后灭亡,形成了魏蜀吴三国鼎立的局面,后来西晋灭了吴国,结束了分裂的局面,统一了全国,316年,西晋灭亡,317年,司马睿建立东晋和十六国政权形成了并立的局面。所以答案选B。

14.C

【分析】

【解析】本题考察学生对三国两晋南北朝政权更替的认识,观察图片,三国是魏蜀吴三国鼎立,因此1处应该是吴国,2处后面是西魏和东魏,北魏分为东魏和西魏,因此2处应为北魏,本题选C。

15.B

【解析】根据题干可知,东晋定都于建康,即今天的南京。南朝的宋齐梁陈均定都于建康,即今南京,B项正确;东汉建都洛阳,蜀国是成都,北宋是开封,排除ACD项。故选B项。

16.C

【解析】根据材料“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”结合所学可知是南北朝时期的历史,南朝由宋齐梁陈四个朝代组成定都在金陵,即今天的南京,C项正确;ABD项与“金陵”的史实不符,排除。故选C项。

17.D

【解析】商业发展,城市繁荣。建康(南京)成为最为活跃的大都市,D项正确;广州是南方港口城市,排除A项;长安是北方城市,南朝都城是在南方,排除B项;扬州不是南朝时的都城,排除C项。故选D项。

18.C

【解析】试题分析:本题考查三国两晋南北朝时期的基本特点。具体地说,与其他历史阶段相比,三国两晋南北朝时呈现以下几个突出特点:东汉后期出现了军阀混战,出现了分裂,少数民族入主中原,民族矛盾空前尖锐,民族融合也空前发展。C符合题意。A是夏商周时期,B是秦汉时期,D概括不全。故选C。

19.A

【解析】结合“①②前后的朝代”判断相对应的朝代。结合所学知识可知,我国古代朝代更替先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传,夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉),三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿,南北朝并立,隋唐五代传,宋元明清后,皇朝至此完,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

20.(1)生产工具:铁农具。生产方式:牛耕。

(2)措施:废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织;统一度量衡。(任意一点即可)

(3)丝绸之路作用:是古代东西方往来的大动脉,对于中国和其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。(言之有理即可得分)

(4)原因:南迁人民给南方带技术;南方社会相对稳定或安定的局面等。(任意1点即可)

(5)改进生产技术;改革创新制度;学习引进新技术、新思想;发展对外交流等等言之有理即可得分(任意一点即可)

【解析】(1)生产工具:根据“使用铁器的情况已很多”可知是铁农具。生产方式:根据“人们起名字时,往往把牛和耕连在一起”并结合所学内容可知是牛耕。

(2)措施:商鞅变法建立了新的经济体制的措施结合所学内容可知主要是废除井田制,允许土地自由买卖;奖励耕织;统一度量衡。

(3)交通网络:根据“丝路沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络”可知“交通网络”指的是丝绸之路。作用:结合所学内容可知丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国和其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

(4)原因:根据“北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南”得出南迁人民给南方带技术;根据“南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”得出南方社会相对稳定。

(5)本题为开放性试题,没有固定答案,如改进生产技术;改革创新制度;学习引进新技术、新思想;发展对外交流等等。

21.(1)铁农具和牛耕的使用

(2)都江堰,影响:防洪:灌溉:使成都平原成为“天府之国”。

(3)休养生息的政策开创了“文景之治”。

(4)北人南迁,带去了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术:江南自然条件优越;社会比较安定;南北方劳动人民的共同努力;统治者重视生产等。

【分析】(1)

根据材料一“铁制农具和穿有鼻环的牛尊”并结合所学知识可知,春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,引发了巨大的社会变革。

(2)

第一问,根据材料二“岷江”“鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”并结合所学知识可知,材料二中水利工程的名称是都江堰。战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利。公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。第二问,根据材料二“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”并结合所学知识可知,都江堰既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。

(3)

第一问,根据材料三“劝课农桑”“两次‘除田租税之平’即租率减为三十税一”并结合所学知识可知,西汉王朝到了汉文帝和汉景帝时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。第二问,根据所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。

(4)

根据材料四“地广野丰,民勤本业,一岁或稔”并结合所学知识可知,江南地区自然条件优越,利于发展农业;北方人口南迁带来了充足的劳动力、先进生产技术和工具;南方战乱较少,社会稳定,有利于经济发展;南北方人民共同开发修建了许多水利工程,开垦出大量良田;南方统治者的一系列措施促使南方经济发展。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史