统编版历史八年级上册 期中过关训练课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版历史八年级上册 期中过关训练课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 503.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 15:44:27 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

期中过关训练

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 1832年,英国商船“阿美士德号”遍游中国沿海要地。6月20日,该船进入吴淞,甚至游弋于吴淞炮台周围,尽窥守军虚实。船上的一位传教士说:“如果我们是敌人,那么这里的军队的抵抗不会超过半小时。”对此理解最准确的是( )

A. 英国发动的鸦片战争蓄谋已久

B. 上海等地的鸦片走私比较猖獗

C. 鸦片战争前夕的清朝海防松弛

D. 清政府尚未放弃闭关锁国政策

C

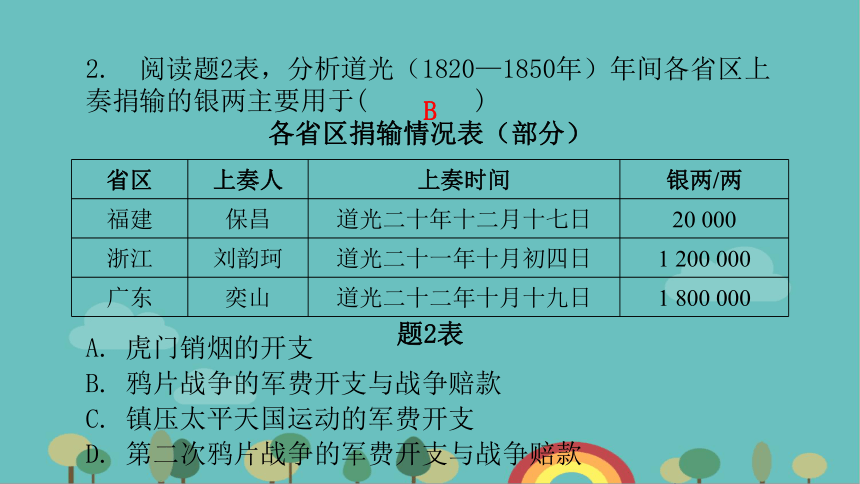

2. 阅读题2表,分析道光(1820—1850年)年间各省区上奏捐输的银两主要用于( )

各省区捐输情况表(部分)

B

省区 上奏人 上奏时间 银两/两

福建 保昌 道光二十年十二月十七日 20 000

浙江 刘韵珂 道光二十一年十月初四日 1 200 000

广东 奕山 道光二十二年十月十九日 1 800 000

题2表

A. 虎门销烟的开支

B. 鸦片战争的军费开支与战争赔款

C. 镇压太平天国运动的军费开支

D. 第二次鸦片战争的军费开支与战争赔款

3. 蒋廷黻在《中国近代史》中指出:“当时的人对于这些条款最痛心的是五口通商。……协定关税和治外法权是我们近年所认为不平等条约的核心。”材料中所涉及的条约给中国带来的主要影响是( )

A. 开始沦为半殖民地半封建社会

B. 列强对华开始大规模商品输出

C. 列强对华开始大规模资本输出

D. 清政府已开始沦为“洋人的朝廷”

A

4. 1852年,英国驻广州代办密切尔曾说:“经过和这么一个大国开放贸易10年之久,并且双方都已废除了一切独占制度,而拥有如此庞大人口的中国,其消费我们的制造品竟不及荷兰的一半……”为改变这一状况,列强发动了( )

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华战争

B

5. 侵略军扬言要进军北京,清政府被迫与俄、美、英、法四国分别签订了条约,其内容虽不尽相同,但根据片面最惠国待遇,他们可以共同享有外国公使进驻北京、外国商船和军舰可以在长江各口岸自由航行等特权。材料中的“条约”是指( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》

C. 《天津条约》 D. 《辛丑条约》

C

6. “尽管侵略者无端发动了对中国领土的武装进攻,清朝统治者这时为了集中力量镇压太平天国革命,还是不惜对外屈服妥协的。”在这次战争中( )

A. 香港岛被迫割让给英国

B. 圆明园遭到劫掠与焚毁

C. 列强掀起瓜分中国狂潮

D. 八国联军犯下滔天罪行

B

7. 1860 年的秋季,狡猾的俄国外交人员为了自身的利益,两面讨好,又替入侵的联军献计,又替中国卫国者出谋划策。俄国最终从中国得到的“利益”是 ( )

A. 圆明园的大批珍宝

B. 中国赔款2亿两白银

C. 中国北方大片领土

D. 割占九龙司地方一区

C

8. 李大钊曾说:“鸦片战争的对英赔款,以及关于鸦片贩卖的贿赂公行,以及公家行政的弊端百出。总此诸因,增加了巨大的人民负担,新税增设,旧税增额,遂以酿成太平天国的大革命。”李大钊旨在强调( )

A. 帝国主义是太平天国的斗争目标

B. 太平天国调动了农民生产积极性

C. 太平天国运动得到人民群众支持

D. 阶级矛盾激化诱发太平天国运动

D

9. 1878年,由四川候补道彭汝琮倡议,呈请北洋大臣李鸿章和南洋大臣沈葆桢奏准设立上海机器织布局,性质为官督商办。1880年招商集股,同年开始建厂,厂址选在上海杨树浦沿江地区,机器设备均从美国引进。此材料可用于研究( )

A. 洋务派创办民用企业的动机

B. 清政府对洋务企业的态度

C. 近代民族工业曲折发展历程

D. 中国近代民用企业的困境

B

10. 洋务派从未梦想要把中国锻造成一个新式国家。事实上,他们竭力地巩固而非取代现存的秩序……在这个国家里,占主导地位的仍然是旧式制度。这反映出( )

A. 洋务运动的局限性

B. 洋务运动受到外国势力的挤压

C. 民族资本主义发展

D. 中国开始了第一次近代化探索

A

11. 题11图是关于甲午中日战争的部分叙述。这段话反映了甲午中日战争爆发的( )

A. 背景和人物 B. 方式和人物

C. 时间和目的 D. 方式和影响

1894年,日本为实现征服朝鲜、侵略中国、称霸世界的梦想,先是出兵占领朝鲜国都汉城,接着又发动侵华战争。

题11图

C

12. 甲午中日战争后,英国政治家赫德评论说:“日本根本是没有什么正义可言的,正义完全在中国方面。我不相信单靠正义可以成事,就像我相信单拿一根筷子不能吃饭那样。我们必须要有第二只筷子——实力。但是,中国人却认为自己有充分的正义,并且期望用它来制服日本的铁拳。这想法未免太天真了。”赫德主要想表达的是( )

A. 甲午中日战争中国战败的必然性

B. 甲午中日战争对中国而言是正义的

C. 实力是决定战争胜败的唯一因素

D. 日本靠“铁拳”获得甲午中日战争的胜利

A

13. 题13图是中国近代以来被迫开放的部分通商口岸方位示意图。它反映出西方列强侵华的特点是( )

A. 由内地扩大到了沿海地区

B. 由沿海地区深入到内地

C. 沿海地区和内地同时开放

D. 局限于东南沿海的地区

B

14. 甲午中日战争中国惨败,日本借机从我国获得了诸多权益,其中要求:“日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造;又得将各项机器任便装运进口,只交所定进口税。”由此可知( )

A. 甲午中日战争后,中国近代民族工业加速发展

B. 甲午中日战争后,列强掀起了瓜分中国狂潮

C. 《马关条约》让列强开始获得贸易和投资特权

D. 列强侵华方式由商品输出为主转向资本输出为主

D

15. 从鸦片战争到甲午中日战争,中间跨越50年,中国社会没有发生大的变化,真正的变化是从1894年甲午战争之后开始的。得出上述结论的主要依据是甲午中日战争后,中国( )

A. 开始对军队进行西式改革

B. 近代化探索收到较大的成效

C. “实业救国”已成为主要思潮

D. 政治制度变革提上历史日程

D

16. 1895年,上海《点石斋画报》刊登新闻图画《伏阙陈书》(见题16图)。图画左上角有题记,其文曰:“台湾为南洋门户,自经李傅相与倭订约,允将全省拱手让之,全台人士义愤填膺……”此图画所反映的历史事件是( )

A. 金田起义 B. 洋务运动

C. 公车上书 D. 废除科举

C

17. 在短短的103天内,光绪帝发布各种谕旨约180条。他谕令合并衙门,裁汰冗员,使一些中下层人士猝然失业;又令裁撤绿营,让旗人自谋生计,多达100万人被突然中断生计,以致他们对新政怨声载道。这段话反映了戊戌变法过程中( )

A. 光绪皇帝软弱无能

B. 中国国力贫弱

C. 改革措施操之过急

D. 中国政治腐败

C

18. “由于中国人闭关自守、骄傲自满,19世纪三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。”这“三次灾难性战争”的共同影响是( )

A. 引发规模宏大的太平天国运动

B. 使中国的独立主权逐步丧失

C. 清政府沦为列强统治中国的工具

D. 列强掀起了瓜分中国狂潮

B

19. 题19表的史实说明太平天国运动和义和团运动的共同点是( )

C

太平天国运动 义和团运动

1860年,太平军李秀成率部进攻上海,先后在松江、青浦两地大败洋枪队。1862年,太平军击毙洋枪队头目美国人华尔 1900年,义和团在廊坊阻击八国联军,毙伤多人,迫使联军退回天津。不久,天津的义和团与八国联军在老龙头火车站展开激战,减缓了联军的进攻速度

题19表

A. 反对清朝统治 B. 建立了农民政权

C. 反抗外来侵略 D. 制定了革命纲领

20. 近代史上某一条约的签订,列强采取了所谓的“保全政策”,但当时就有先进的中国人指出其是“托保全之名,行灭国之实”。此条约名称和“保全政策”的内涵是( )

A. 《南京条约》:取得了领事裁判权等特权

B. 《北京条约》:侵华势力由沿海深入内地

C. 《马关条约》:将商品输出转为资本输出

D. 《辛丑条约》:扶植清政府作为侵华工具

D

【解析】根据所学知识可知,列强在《辛丑条约》中保留清政府,“托保全之名”,实际上是扶植并改造清政府作为其在华的代理人,“行灭国之实”是指中国完全沦为半殖民地半封建社会,D选项符合题意;领事裁判权是英国在《虎门条约》中获得的,排除A选项;《马关条约》的签订使外国侵略势力深入中国腹地,排除B选项;C选项内容与“保全政策”无关,排除。因此,正确答案是D选项。

21. 中国同盟会成立后,三年内入会且身份可考者379人,其中国内和留学国外的学生354人,官吏和有功名的知识分子10人,教员、医生8人,资本家、商人6人,贫农1人。从同盟会早期会员身份构成可看出( )

A. 同盟会的主张得到比较广泛的认同

B. 同盟会是中国第一个资产阶级革命政党

C. 西方政党政治的观念已经深入人心

D. 广大知识分子是辛亥革命的主力军

A

22. 革命先行者孙中山在道路的抉择曾经历了从“医人”到“医国”,从“改良”到 “革命”的转变。题22图中属于“从‘改良’到‘革命’”转变的是 ( )

B

23. 1906年,孙中山在《民报》创刊周年庆祝大会上发表演说称:“中国数千年来都是君主专制政体,这种政体,不是平等自由的国民所堪受的。要去这政体,不是专靠民族革命可以成功……不做政治革命是断断不行的……就算汉人为君主,也不能不革命。”这主要反映了孙中山( )

A. 对民族革命必要性的认同

B. 顺应世界进步的历史潮流

C. 主张以暴力手段进行革命

D. 对世界历史认识更加深入

B

24. 某班同学拟举办辛亥革命纪念活动,活动的主题分为四个部分:“构想共和”“浴血共和”“缔造共和”“维护共和”。与“浴血共和”有关的城市是( )

A. 东京 B. 广州

C. 武昌 D. 南京

C

25. “形式上,辛亥革命与其说是开端,倒不如说是终结。”这句话旨在说明辛亥革命( )

A. 改变了中国近代社会的性质

B. 结束了中国君主专制制度

C. 建立了资产阶级民主共和国

D. 打开了中国进步潮流闸门

B

26. 1912年元旦,《申报》上发表的《新祝词》中写道:“我四万万同胞如新婴儿般新出于母胎,从今日起为新国民,道德一新、学术一新、冠裳一新。前途种种新事业,胥吾新国民之新责任也。”材料中的“今日之新”主要是指( )

A. 孙中山当选临时大总统

B. 清帝下诏退位

C. 中华民国临时政府成立

D. 北洋政府成立

C

27. 孙中山曾表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,他即行辞职,并推举袁世凯继任临时大总统。为防止袁世凯独裁,革命派在制度方面采取的措施是( )

A. 规定清帝必须退位

B. 颁布《中华民国临时约法》

C. 临时政府迁往北京

D. 临时大总统应到南京就职

B

28. 题28图为日本强迫中国签订的不平等条约的部分内容。图中的条约( )

A. 引发台湾人民的反割台斗争

B. 迫使当时的政府进行政治改革

C. 导致中国陷入军阀割据混战局面

D. 暴露了日本灭亡中国的野心

D

【解析】根据题干图片中“民国四年五月二十五日”“袁世凯”等信息并结合所学知识可知,这个不平等条约是“二十一条”,这一条约暴露了日本灭亡中国的野心,D选项符合题意;“引发台湾人民的反割台斗争”是《马关条约》的影响,排除A选项;迫使当时的政府进行政治改革是《马关条约》的影响,排除B选项;袁世凯死后,北洋军阀分裂,大小军阀连年混战,中国陷入军阀割据纷争的动乱之中,排除C选项。因此,正确答案是D选项。

29. 题29表中两场战争反映的主题是( )

B

名称 领导人 结果

二次革命 孙中山、黄兴等 很快被袁世凯镇压下去

护国战争 蔡锷、李烈钧、唐继尧等 袁世凯被迫取消帝制,在绝望中死去

题29表

A. 袁世凯复辟帝制 B. 民主与专制的斗争

C. 工人运动的发展 D. 科学与愚昧的较量

30. 题30图是一幅创作于北洋军阀混战时期的漫画,此漫画主要反映的是( )

A. 北洋军阀为争权夺利混战不休

B. 军阀为了自由和民主互相敌对

C. 各派军阀依仗武力,无视国法

D. 军阀混战给人民带来深重灾难

D

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题12分,第33小题14分,共40分。

31. 通信的发展与维护,深刻影响着政局。阅读材料,回答问题。

材料一 鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的“剿”“抚”不定,战和不决,极为被动。

材料二 甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。双方最终签署了对中国危害极大的《马关条约》。

材料三 义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”。结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人。

(1)根据材料一指出,清朝传统的通信方式对鸦片战争产生了哪些影响?(3分)

军情传递慢,战争指示传达慢,容易造成谎报军情的情况发生,致使战机的延误和上层决策的失误。

(2)根据材料二,指出《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端。(2分)电报有没有帮助到清政府的谈判?为什么?(3分)

皇帝专断一切事务,大臣的自主决策范围有限。没有。电文被破译,日本掌握了中国的谈判底线,李鸿章失去讨价还价的余地。

(3)根据材料三分析,朝廷要向地方传达皇帝旨意为何如此曲折?(2分)结合所学知识,评价义和团运动。(2分)

因为义和团破坏了电线和电报设施,拆毁了铁路。义和团运动是爱国运动,但它盲目抵制先进技术,又具有盲目排外的落后性。

(4)综合上述材料,谈谈我国发展通信事业需要注意的历史教训。(2分)

注重对先进的通信技术的掌握;注重通信安全;注重维护通信基础设施的正常运行。(任答两点即可)

32. 面对侵略,清政府企图在中学和西学之间寻找平衡与发展。阅读材料,回答问题。

材料一 从民族的历史看,鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。……可惜道光、咸丰年间的人没有领受军事失败的教训,战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。直到咸丰末年,英、法联军攻进了北京,然后有少数人觉悟了,知道非学西洋不可。所以我们说,中华民族丧失了二十年的宝贵光阴。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 1894年,张之洞创办的汉阳铁厂生铁炉正式出铁。外国报刊将其视为中国崛起的象征,惊呼:“汉阳铁厂之崛起于中国,大有振衣千仞一览众山之势”。从1895年到1911年,汉阳铁厂是中国唯一的钢铁生产基地,生铁年产量最高的1910年达到119万吨,钢产量6万吨,超过了同期日本最大钢铁企业的年产量。中国早期兴建的京汉、粤汉、津浦等八条铁路干线所用钢轨和钢件均由其提供,产品一度远销美国、澳大利亚。

材料三 旧者不知通,新者不知本。不知通则无应敌制变之术,不知本则有菲薄名教之心……乃规时势,综本末,著论24篇(注:内篇9、外篇15,共24篇),以告两湖之士……内篇务本,以正人心,外篇务通,以开风气。

——张之洞《劝学篇·序》

(1)根据材料一,指出清王朝在鸦片战争后“丧失了二十年的宝贵光阴”的原因。(2分)结合所学知识指出,咸丰末年,觉悟了的少数人是怎样学习西洋的?(2分)

没有反省军事失败的教训,战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。洋务派引进西方先进技术,进行洋务运动。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈汉阳铁厂受到外国报刊高度评价的理由。(3分)

汉阳铁厂是当时中国唯一的钢铁生产基地;钢铁产量高;推动了中国近代工业的发展。

(3)概括材料三的核心思想。(2分)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对这一思想的看法。(3分)

中学为体,西学为用(或:中体西用)。“西学为用”的思想有利于学习西方先进技术,推动中国的近代化;“中学为体”的思想则反映了时人依然想在不触及封建制度的前提下学习西方,维护清朝统治,而这是行不通的。

33. 孙中山引领了中国近代的第一次历史性巨变。阅读材料,回答问题。

材料一 忆吾幼年,从学村塾……又数年即回祖国,就学于本城(广州)之博济医院……以医亦救人苦难术。然继思医术救人,所济有限,其他慈善亦然。若夫最大权力者,无如政治。政治之势力,可为大善,亦能为大恶,吾国人民之艰苦,皆不良之政治为之。若欲救国救人,非锄去此恶劣政府必不可,而革命思潮遂时时涌现于心中。

——孙中山在广州岭南学堂欢迎会的演说

材料二 我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。这三样有一样做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们中国当成为至完美的国家。

——孙中山在东京《民报》创刊周年庆祝大会上的演说

材料三 题33图所示纪念章上方的文字是“中华民国”,两面旗帜中间的字是“鄂军政府起义纪念”。

材料四 辛亥革命不仅仅是一个伟大的历史事件,它更是一场伟大的社会运动。放开历史的视距,辛亥革命历史遗产的正、负面影响才有可能讲透。“共和国观念”在部分精英群体中确实“深入人心”,“共和”一语不仅仅是观念,它还有一整套政治架构,包括制度、机制乃至礼仪、服饰等等。

——摘编自章开沅《百年锐于千载:辛亥革命百年反思》

(1)根据材料一,指出孙中山救国思想的变化。(2分)结合所学知识,分析孙中山思想变化的时代背景。(2分)

从以医术救人到以政治革命救国。民主革命思想传播;清政府逐渐腐败;维新变法运动失败。

(2)根据材料二,概括孙中山对“至完美的国家”的构想。(3分)

推翻清王朝的封建专制统治;实行共和政体;平均地权。

(3)根据材料三并结合所学知识指出,这枚纪念章是为纪念哪场起义?(1分)请说明你的判断理由。(2分)

武昌起义。纪念章上的“鄂”说明这场起义发生在湖北;“中华民国”字样说明这场起义的意义是促进中华民国的建立。

(4)根据材料四并结合所学知识指出,为什么说辛亥革命“是一场伟大的社会运动”?(4分)

政治上:结束了中国的君主专制制度,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕;思想上:极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

谢 谢

期中过关训练

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 1832年,英国商船“阿美士德号”遍游中国沿海要地。6月20日,该船进入吴淞,甚至游弋于吴淞炮台周围,尽窥守军虚实。船上的一位传教士说:“如果我们是敌人,那么这里的军队的抵抗不会超过半小时。”对此理解最准确的是( )

A. 英国发动的鸦片战争蓄谋已久

B. 上海等地的鸦片走私比较猖獗

C. 鸦片战争前夕的清朝海防松弛

D. 清政府尚未放弃闭关锁国政策

C

2. 阅读题2表,分析道光(1820—1850年)年间各省区上奏捐输的银两主要用于( )

各省区捐输情况表(部分)

B

省区 上奏人 上奏时间 银两/两

福建 保昌 道光二十年十二月十七日 20 000

浙江 刘韵珂 道光二十一年十月初四日 1 200 000

广东 奕山 道光二十二年十月十九日 1 800 000

题2表

A. 虎门销烟的开支

B. 鸦片战争的军费开支与战争赔款

C. 镇压太平天国运动的军费开支

D. 第二次鸦片战争的军费开支与战争赔款

3. 蒋廷黻在《中国近代史》中指出:“当时的人对于这些条款最痛心的是五口通商。……协定关税和治外法权是我们近年所认为不平等条约的核心。”材料中所涉及的条约给中国带来的主要影响是( )

A. 开始沦为半殖民地半封建社会

B. 列强对华开始大规模商品输出

C. 列强对华开始大规模资本输出

D. 清政府已开始沦为“洋人的朝廷”

A

4. 1852年,英国驻广州代办密切尔曾说:“经过和这么一个大国开放贸易10年之久,并且双方都已废除了一切独占制度,而拥有如此庞大人口的中国,其消费我们的制造品竟不及荷兰的一半……”为改变这一状况,列强发动了( )

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华战争

B

5. 侵略军扬言要进军北京,清政府被迫与俄、美、英、法四国分别签订了条约,其内容虽不尽相同,但根据片面最惠国待遇,他们可以共同享有外国公使进驻北京、外国商船和军舰可以在长江各口岸自由航行等特权。材料中的“条约”是指( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》

C. 《天津条约》 D. 《辛丑条约》

C

6. “尽管侵略者无端发动了对中国领土的武装进攻,清朝统治者这时为了集中力量镇压太平天国革命,还是不惜对外屈服妥协的。”在这次战争中( )

A. 香港岛被迫割让给英国

B. 圆明园遭到劫掠与焚毁

C. 列强掀起瓜分中国狂潮

D. 八国联军犯下滔天罪行

B

7. 1860 年的秋季,狡猾的俄国外交人员为了自身的利益,两面讨好,又替入侵的联军献计,又替中国卫国者出谋划策。俄国最终从中国得到的“利益”是 ( )

A. 圆明园的大批珍宝

B. 中国赔款2亿两白银

C. 中国北方大片领土

D. 割占九龙司地方一区

C

8. 李大钊曾说:“鸦片战争的对英赔款,以及关于鸦片贩卖的贿赂公行,以及公家行政的弊端百出。总此诸因,增加了巨大的人民负担,新税增设,旧税增额,遂以酿成太平天国的大革命。”李大钊旨在强调( )

A. 帝国主义是太平天国的斗争目标

B. 太平天国调动了农民生产积极性

C. 太平天国运动得到人民群众支持

D. 阶级矛盾激化诱发太平天国运动

D

9. 1878年,由四川候补道彭汝琮倡议,呈请北洋大臣李鸿章和南洋大臣沈葆桢奏准设立上海机器织布局,性质为官督商办。1880年招商集股,同年开始建厂,厂址选在上海杨树浦沿江地区,机器设备均从美国引进。此材料可用于研究( )

A. 洋务派创办民用企业的动机

B. 清政府对洋务企业的态度

C. 近代民族工业曲折发展历程

D. 中国近代民用企业的困境

B

10. 洋务派从未梦想要把中国锻造成一个新式国家。事实上,他们竭力地巩固而非取代现存的秩序……在这个国家里,占主导地位的仍然是旧式制度。这反映出( )

A. 洋务运动的局限性

B. 洋务运动受到外国势力的挤压

C. 民族资本主义发展

D. 中国开始了第一次近代化探索

A

11. 题11图是关于甲午中日战争的部分叙述。这段话反映了甲午中日战争爆发的( )

A. 背景和人物 B. 方式和人物

C. 时间和目的 D. 方式和影响

1894年,日本为实现征服朝鲜、侵略中国、称霸世界的梦想,先是出兵占领朝鲜国都汉城,接着又发动侵华战争。

题11图

C

12. 甲午中日战争后,英国政治家赫德评论说:“日本根本是没有什么正义可言的,正义完全在中国方面。我不相信单靠正义可以成事,就像我相信单拿一根筷子不能吃饭那样。我们必须要有第二只筷子——实力。但是,中国人却认为自己有充分的正义,并且期望用它来制服日本的铁拳。这想法未免太天真了。”赫德主要想表达的是( )

A. 甲午中日战争中国战败的必然性

B. 甲午中日战争对中国而言是正义的

C. 实力是决定战争胜败的唯一因素

D. 日本靠“铁拳”获得甲午中日战争的胜利

A

13. 题13图是中国近代以来被迫开放的部分通商口岸方位示意图。它反映出西方列强侵华的特点是( )

A. 由内地扩大到了沿海地区

B. 由沿海地区深入到内地

C. 沿海地区和内地同时开放

D. 局限于东南沿海的地区

B

14. 甲午中日战争中国惨败,日本借机从我国获得了诸多权益,其中要求:“日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造;又得将各项机器任便装运进口,只交所定进口税。”由此可知( )

A. 甲午中日战争后,中国近代民族工业加速发展

B. 甲午中日战争后,列强掀起了瓜分中国狂潮

C. 《马关条约》让列强开始获得贸易和投资特权

D. 列强侵华方式由商品输出为主转向资本输出为主

D

15. 从鸦片战争到甲午中日战争,中间跨越50年,中国社会没有发生大的变化,真正的变化是从1894年甲午战争之后开始的。得出上述结论的主要依据是甲午中日战争后,中国( )

A. 开始对军队进行西式改革

B. 近代化探索收到较大的成效

C. “实业救国”已成为主要思潮

D. 政治制度变革提上历史日程

D

16. 1895年,上海《点石斋画报》刊登新闻图画《伏阙陈书》(见题16图)。图画左上角有题记,其文曰:“台湾为南洋门户,自经李傅相与倭订约,允将全省拱手让之,全台人士义愤填膺……”此图画所反映的历史事件是( )

A. 金田起义 B. 洋务运动

C. 公车上书 D. 废除科举

C

17. 在短短的103天内,光绪帝发布各种谕旨约180条。他谕令合并衙门,裁汰冗员,使一些中下层人士猝然失业;又令裁撤绿营,让旗人自谋生计,多达100万人被突然中断生计,以致他们对新政怨声载道。这段话反映了戊戌变法过程中( )

A. 光绪皇帝软弱无能

B. 中国国力贫弱

C. 改革措施操之过急

D. 中国政治腐败

C

18. “由于中国人闭关自守、骄傲自满,19世纪三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。”这“三次灾难性战争”的共同影响是( )

A. 引发规模宏大的太平天国运动

B. 使中国的独立主权逐步丧失

C. 清政府沦为列强统治中国的工具

D. 列强掀起了瓜分中国狂潮

B

19. 题19表的史实说明太平天国运动和义和团运动的共同点是( )

C

太平天国运动 义和团运动

1860年,太平军李秀成率部进攻上海,先后在松江、青浦两地大败洋枪队。1862年,太平军击毙洋枪队头目美国人华尔 1900年,义和团在廊坊阻击八国联军,毙伤多人,迫使联军退回天津。不久,天津的义和团与八国联军在老龙头火车站展开激战,减缓了联军的进攻速度

题19表

A. 反对清朝统治 B. 建立了农民政权

C. 反抗外来侵略 D. 制定了革命纲领

20. 近代史上某一条约的签订,列强采取了所谓的“保全政策”,但当时就有先进的中国人指出其是“托保全之名,行灭国之实”。此条约名称和“保全政策”的内涵是( )

A. 《南京条约》:取得了领事裁判权等特权

B. 《北京条约》:侵华势力由沿海深入内地

C. 《马关条约》:将商品输出转为资本输出

D. 《辛丑条约》:扶植清政府作为侵华工具

D

【解析】根据所学知识可知,列强在《辛丑条约》中保留清政府,“托保全之名”,实际上是扶植并改造清政府作为其在华的代理人,“行灭国之实”是指中国完全沦为半殖民地半封建社会,D选项符合题意;领事裁判权是英国在《虎门条约》中获得的,排除A选项;《马关条约》的签订使外国侵略势力深入中国腹地,排除B选项;C选项内容与“保全政策”无关,排除。因此,正确答案是D选项。

21. 中国同盟会成立后,三年内入会且身份可考者379人,其中国内和留学国外的学生354人,官吏和有功名的知识分子10人,教员、医生8人,资本家、商人6人,贫农1人。从同盟会早期会员身份构成可看出( )

A. 同盟会的主张得到比较广泛的认同

B. 同盟会是中国第一个资产阶级革命政党

C. 西方政党政治的观念已经深入人心

D. 广大知识分子是辛亥革命的主力军

A

22. 革命先行者孙中山在道路的抉择曾经历了从“医人”到“医国”,从“改良”到 “革命”的转变。题22图中属于“从‘改良’到‘革命’”转变的是 ( )

B

23. 1906年,孙中山在《民报》创刊周年庆祝大会上发表演说称:“中国数千年来都是君主专制政体,这种政体,不是平等自由的国民所堪受的。要去这政体,不是专靠民族革命可以成功……不做政治革命是断断不行的……就算汉人为君主,也不能不革命。”这主要反映了孙中山( )

A. 对民族革命必要性的认同

B. 顺应世界进步的历史潮流

C. 主张以暴力手段进行革命

D. 对世界历史认识更加深入

B

24. 某班同学拟举办辛亥革命纪念活动,活动的主题分为四个部分:“构想共和”“浴血共和”“缔造共和”“维护共和”。与“浴血共和”有关的城市是( )

A. 东京 B. 广州

C. 武昌 D. 南京

C

25. “形式上,辛亥革命与其说是开端,倒不如说是终结。”这句话旨在说明辛亥革命( )

A. 改变了中国近代社会的性质

B. 结束了中国君主专制制度

C. 建立了资产阶级民主共和国

D. 打开了中国进步潮流闸门

B

26. 1912年元旦,《申报》上发表的《新祝词》中写道:“我四万万同胞如新婴儿般新出于母胎,从今日起为新国民,道德一新、学术一新、冠裳一新。前途种种新事业,胥吾新国民之新责任也。”材料中的“今日之新”主要是指( )

A. 孙中山当选临时大总统

B. 清帝下诏退位

C. 中华民国临时政府成立

D. 北洋政府成立

C

27. 孙中山曾表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,他即行辞职,并推举袁世凯继任临时大总统。为防止袁世凯独裁,革命派在制度方面采取的措施是( )

A. 规定清帝必须退位

B. 颁布《中华民国临时约法》

C. 临时政府迁往北京

D. 临时大总统应到南京就职

B

28. 题28图为日本强迫中国签订的不平等条约的部分内容。图中的条约( )

A. 引发台湾人民的反割台斗争

B. 迫使当时的政府进行政治改革

C. 导致中国陷入军阀割据混战局面

D. 暴露了日本灭亡中国的野心

D

【解析】根据题干图片中“民国四年五月二十五日”“袁世凯”等信息并结合所学知识可知,这个不平等条约是“二十一条”,这一条约暴露了日本灭亡中国的野心,D选项符合题意;“引发台湾人民的反割台斗争”是《马关条约》的影响,排除A选项;迫使当时的政府进行政治改革是《马关条约》的影响,排除B选项;袁世凯死后,北洋军阀分裂,大小军阀连年混战,中国陷入军阀割据纷争的动乱之中,排除C选项。因此,正确答案是D选项。

29. 题29表中两场战争反映的主题是( )

B

名称 领导人 结果

二次革命 孙中山、黄兴等 很快被袁世凯镇压下去

护国战争 蔡锷、李烈钧、唐继尧等 袁世凯被迫取消帝制,在绝望中死去

题29表

A. 袁世凯复辟帝制 B. 民主与专制的斗争

C. 工人运动的发展 D. 科学与愚昧的较量

30. 题30图是一幅创作于北洋军阀混战时期的漫画,此漫画主要反映的是( )

A. 北洋军阀为争权夺利混战不休

B. 军阀为了自由和民主互相敌对

C. 各派军阀依仗武力,无视国法

D. 军阀混战给人民带来深重灾难

D

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题12分,第33小题14分,共40分。

31. 通信的发展与维护,深刻影响着政局。阅读材料,回答问题。

材料一 鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的“剿”“抚”不定,战和不决,极为被动。

材料二 甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。双方最终签署了对中国危害极大的《马关条约》。

材料三 义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”。结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人。

(1)根据材料一指出,清朝传统的通信方式对鸦片战争产生了哪些影响?(3分)

军情传递慢,战争指示传达慢,容易造成谎报军情的情况发生,致使战机的延误和上层决策的失误。

(2)根据材料二,指出《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端。(2分)电报有没有帮助到清政府的谈判?为什么?(3分)

皇帝专断一切事务,大臣的自主决策范围有限。没有。电文被破译,日本掌握了中国的谈判底线,李鸿章失去讨价还价的余地。

(3)根据材料三分析,朝廷要向地方传达皇帝旨意为何如此曲折?(2分)结合所学知识,评价义和团运动。(2分)

因为义和团破坏了电线和电报设施,拆毁了铁路。义和团运动是爱国运动,但它盲目抵制先进技术,又具有盲目排外的落后性。

(4)综合上述材料,谈谈我国发展通信事业需要注意的历史教训。(2分)

注重对先进的通信技术的掌握;注重通信安全;注重维护通信基础设施的正常运行。(任答两点即可)

32. 面对侵略,清政府企图在中学和西学之间寻找平衡与发展。阅读材料,回答问题。

材料一 从民族的历史看,鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。……可惜道光、咸丰年间的人没有领受军事失败的教训,战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。直到咸丰末年,英、法联军攻进了北京,然后有少数人觉悟了,知道非学西洋不可。所以我们说,中华民族丧失了二十年的宝贵光阴。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 1894年,张之洞创办的汉阳铁厂生铁炉正式出铁。外国报刊将其视为中国崛起的象征,惊呼:“汉阳铁厂之崛起于中国,大有振衣千仞一览众山之势”。从1895年到1911年,汉阳铁厂是中国唯一的钢铁生产基地,生铁年产量最高的1910年达到119万吨,钢产量6万吨,超过了同期日本最大钢铁企业的年产量。中国早期兴建的京汉、粤汉、津浦等八条铁路干线所用钢轨和钢件均由其提供,产品一度远销美国、澳大利亚。

材料三 旧者不知通,新者不知本。不知通则无应敌制变之术,不知本则有菲薄名教之心……乃规时势,综本末,著论24篇(注:内篇9、外篇15,共24篇),以告两湖之士……内篇务本,以正人心,外篇务通,以开风气。

——张之洞《劝学篇·序》

(1)根据材料一,指出清王朝在鸦片战争后“丧失了二十年的宝贵光阴”的原因。(2分)结合所学知识指出,咸丰末年,觉悟了的少数人是怎样学习西洋的?(2分)

没有反省军事失败的教训,战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。洋务派引进西方先进技术,进行洋务运动。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈汉阳铁厂受到外国报刊高度评价的理由。(3分)

汉阳铁厂是当时中国唯一的钢铁生产基地;钢铁产量高;推动了中国近代工业的发展。

(3)概括材料三的核心思想。(2分)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对这一思想的看法。(3分)

中学为体,西学为用(或:中体西用)。“西学为用”的思想有利于学习西方先进技术,推动中国的近代化;“中学为体”的思想则反映了时人依然想在不触及封建制度的前提下学习西方,维护清朝统治,而这是行不通的。

33. 孙中山引领了中国近代的第一次历史性巨变。阅读材料,回答问题。

材料一 忆吾幼年,从学村塾……又数年即回祖国,就学于本城(广州)之博济医院……以医亦救人苦难术。然继思医术救人,所济有限,其他慈善亦然。若夫最大权力者,无如政治。政治之势力,可为大善,亦能为大恶,吾国人民之艰苦,皆不良之政治为之。若欲救国救人,非锄去此恶劣政府必不可,而革命思潮遂时时涌现于心中。

——孙中山在广州岭南学堂欢迎会的演说

材料二 我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。这三样有一样做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们中国当成为至完美的国家。

——孙中山在东京《民报》创刊周年庆祝大会上的演说

材料三 题33图所示纪念章上方的文字是“中华民国”,两面旗帜中间的字是“鄂军政府起义纪念”。

材料四 辛亥革命不仅仅是一个伟大的历史事件,它更是一场伟大的社会运动。放开历史的视距,辛亥革命历史遗产的正、负面影响才有可能讲透。“共和国观念”在部分精英群体中确实“深入人心”,“共和”一语不仅仅是观念,它还有一整套政治架构,包括制度、机制乃至礼仪、服饰等等。

——摘编自章开沅《百年锐于千载:辛亥革命百年反思》

(1)根据材料一,指出孙中山救国思想的变化。(2分)结合所学知识,分析孙中山思想变化的时代背景。(2分)

从以医术救人到以政治革命救国。民主革命思想传播;清政府逐渐腐败;维新变法运动失败。

(2)根据材料二,概括孙中山对“至完美的国家”的构想。(3分)

推翻清王朝的封建专制统治;实行共和政体;平均地权。

(3)根据材料三并结合所学知识指出,这枚纪念章是为纪念哪场起义?(1分)请说明你的判断理由。(2分)

武昌起义。纪念章上的“鄂”说明这场起义发生在湖北;“中华民国”字样说明这场起义的意义是促进中华民国的建立。

(4)根据材料四并结合所学知识指出,为什么说辛亥革命“是一场伟大的社会运动”?(4分)

政治上:结束了中国的君主专制制度,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕;思想上:极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

谢 谢

同课章节目录