高考专题复习:第4讲 细胞膜和细胞核(必修1 分子与细胞)(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考专题复习:第4讲 细胞膜和细胞核(必修1 分子与细胞)(共53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 10:28:41 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第4讲 细胞膜和细胞核

1.2.1 概述细胞都由质膜包裹,质膜将细胞与其生活环境分开,能控制物质

进出,并参与细胞间的信息交流

1.2.3 阐明遗传信息主要储存在细胞核中

一、细胞膜的结构和功能

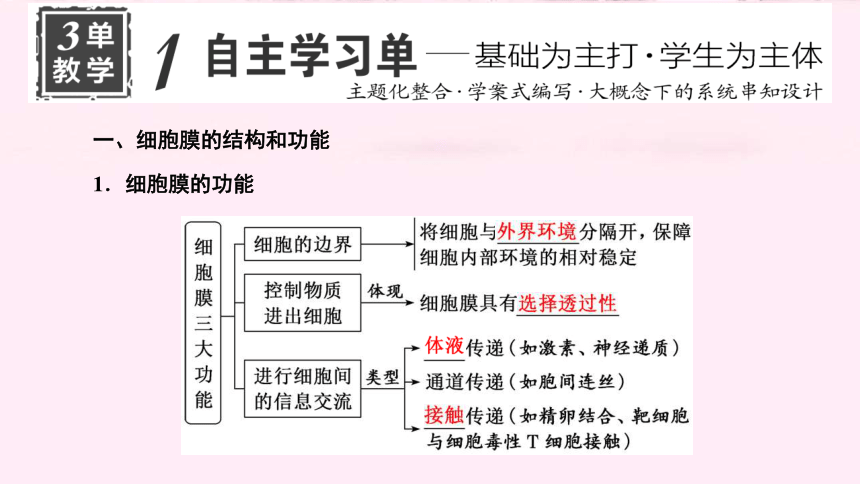

1.细胞膜的功能

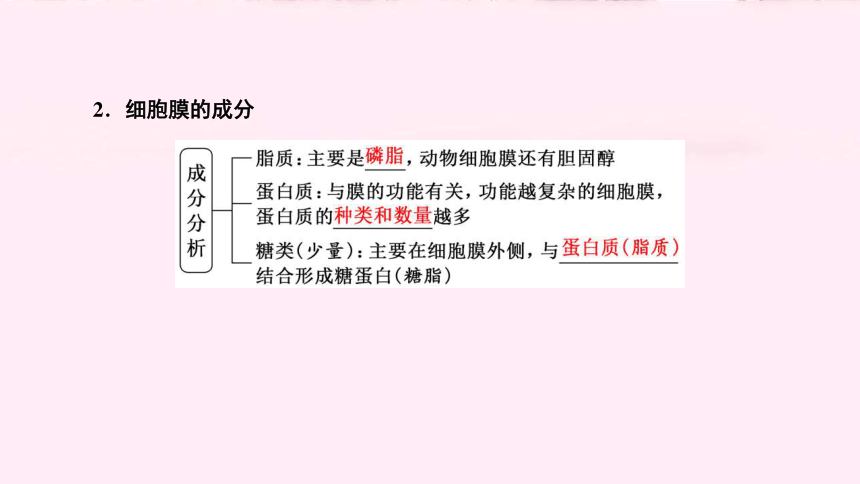

2.细胞膜的成分

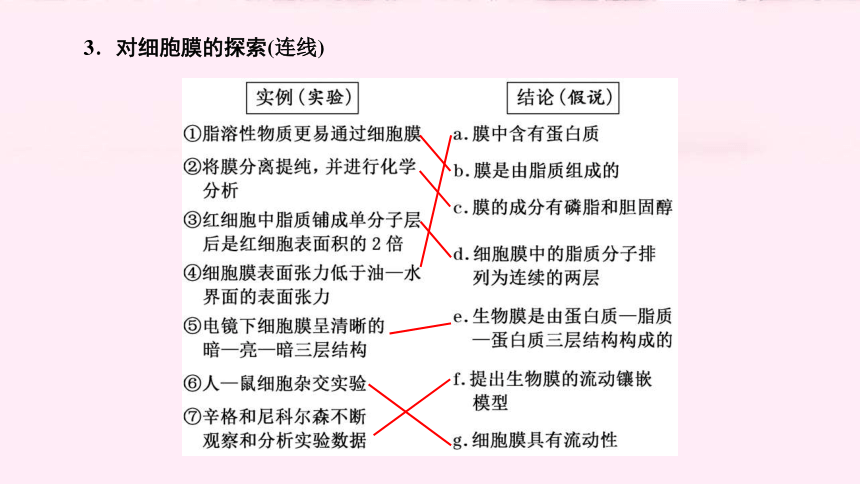

3.对细胞膜的探索(连线)

4.流动镶嵌模型的基本内容

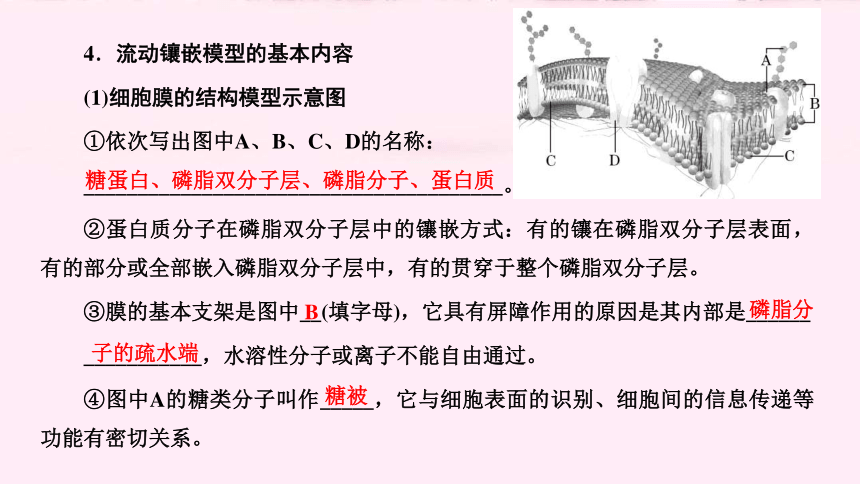

(1)细胞膜的结构模型示意图

①依次写出图中A、B、C、D的名称:

_______________________________________。

②蛋白质分子在磷脂双分子层中的镶嵌方式:有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。

③膜的基本支架是图中__(填字母),它具有屏障作用的原因是其内部是______

___________,水溶性分子或离子不能自由通过。

④图中A的糖类分子叫作_____,它与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。

糖蛋白、磷脂双分子层、磷脂分子、蛋白质

B

磷脂分

子的疏水端

糖被

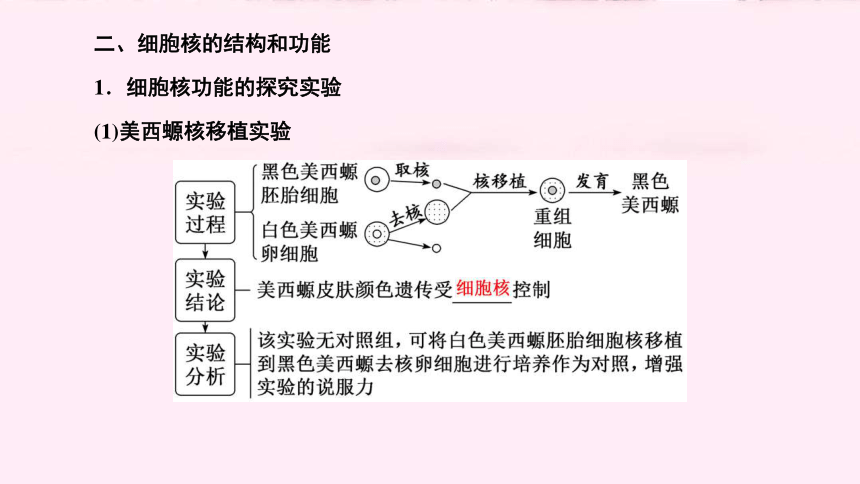

(2)结构特点分析

内容 具有一定的流动性

原因 构成膜的磷脂分子和蛋白质分子大都是可以运动的

实例 质壁分离、变形虫运动、胞吞和胞吐、白细胞的吞噬作用等

影响因素 温度:一定范围内,温度升高,膜流动性加快

结构特点与功能特性的联系:细胞膜的流动性是其表现选择透过性的结构基础。只有细胞膜具有流动性,细胞才能完成各项生理功能,才能表现出选择透过性。事实上,只有活细胞才具有膜的流动性和选择透过性 二、细胞核的结构和功能

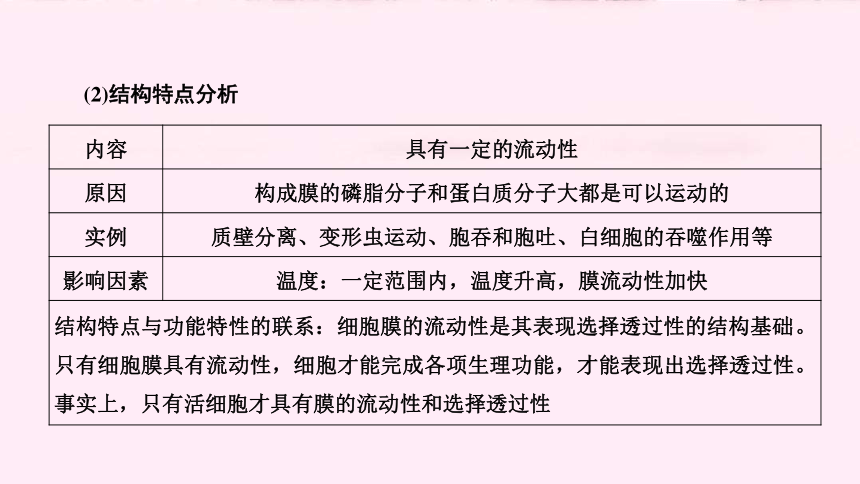

1.细胞核功能的探究实验

(1)美西螈核移植实验

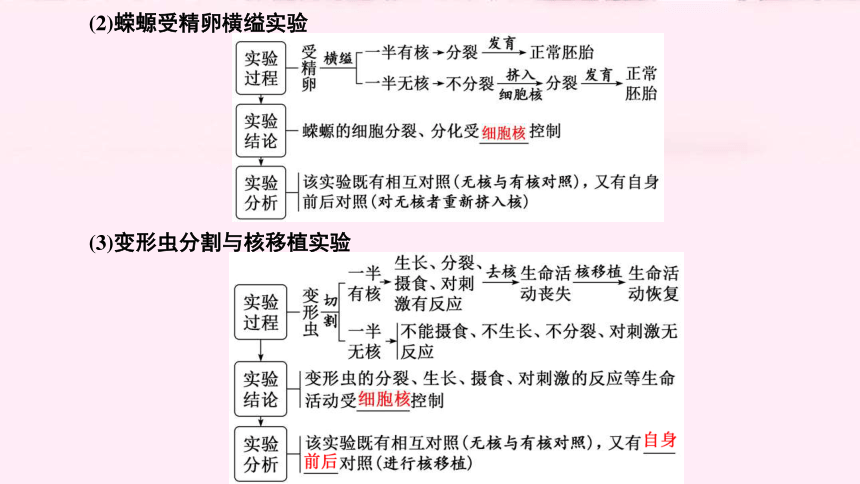

(2)蝾螈受精卵横缢实验

(3)变形虫分割与核移植实验

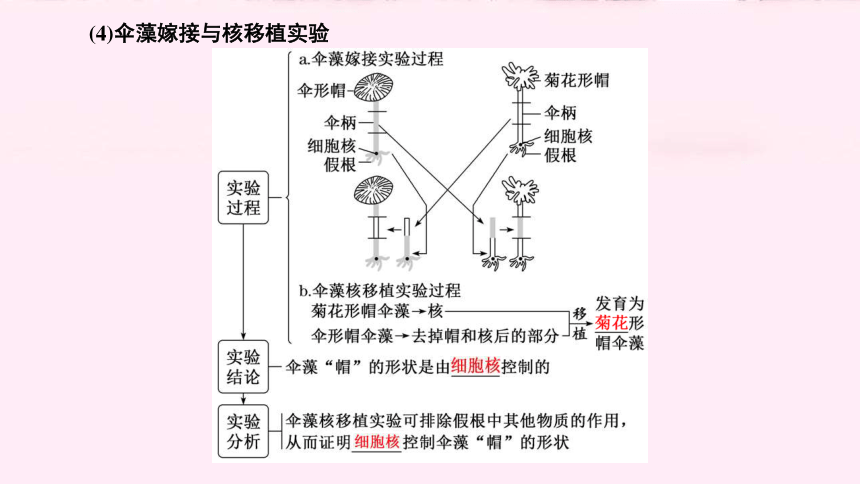

(4)伞藻嫁接与核移植实验

[实验结论归纳]

(1)细胞核是遗传信息库。

(2)细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心。

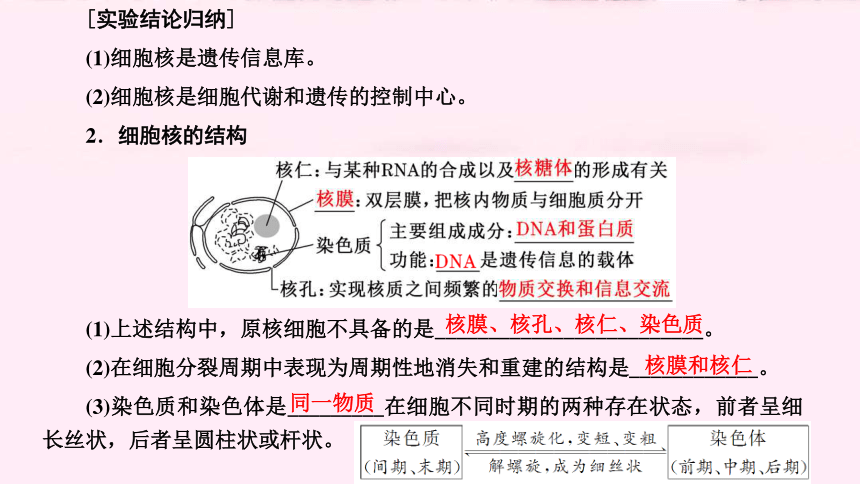

2.细胞核的结构

(1)上述结构中,原核细胞不具备的是_________________________。

(2)在细胞分裂周期中表现为周期性地消失和重建的结构是____________。

(3)染色质和染色体是_________在细胞不同时期的两种存在状态,前者呈细长丝状,后者呈圆柱状或杆状。

核膜、核孔、核仁、染色质

核膜和核仁

同一物质

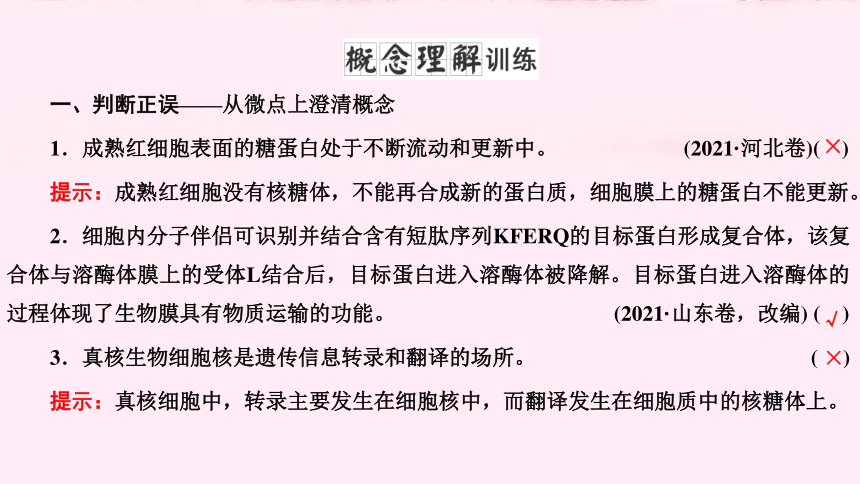

一、判断正误——从微点上澄清概念

1.成熟红细胞表面的糖蛋白处于不断流动和更新中。 (2021·河北卷)( )

提示:成熟红细胞没有核糖体,不能再合成新的蛋白质,细胞膜上的糖蛋白不能更新。

2.细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合体,该复合体与溶酶体膜上的受体L结合后,目标蛋白进入溶酶体被降解。目标蛋白进入溶酶体的过程体现了生物膜具有物质运输的功能。 (2021·山东卷,改编) ( )

3.真核生物细胞核是遗传信息转录和翻译的场所。 ( )

提示:真核细胞中,转录主要发生在细胞核中,而翻译发生在细胞质中的核糖体上。

×

√

×

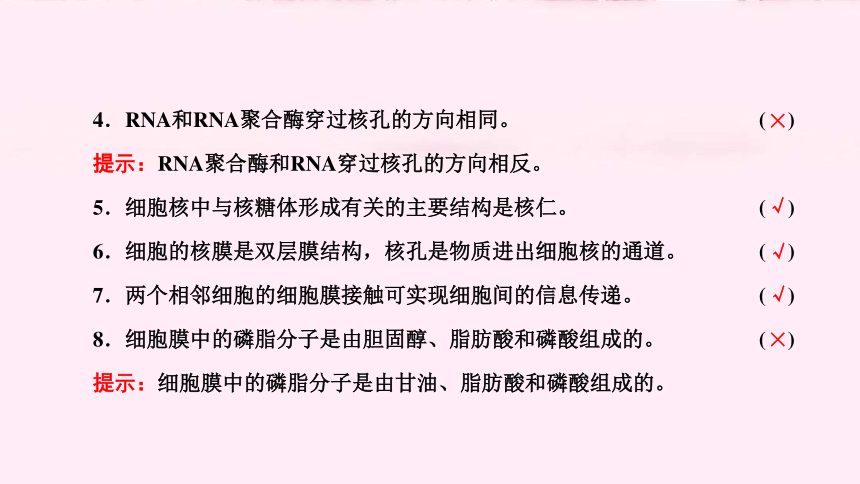

4.RNA和RNA聚合酶穿过核孔的方向相同。 ( )

提示:RNA聚合酶和RNA穿过核孔的方向相反。

5.细胞核中与核糖体形成有关的主要结构是核仁。 ( )

6.细胞的核膜是双层膜结构,核孔是物质进出细胞核的通道。 ( )

7.两个相邻细胞的细胞膜接触可实现细胞间的信息传递。 ( )

8.细胞膜中的磷脂分子是由胆固醇、脂肪酸和磷酸组成的。 ( )

提示:细胞膜中的磷脂分子是由甘油、脂肪酸和磷酸组成的。

×

√

√

√

×

二、分析作答——从关联思维上理解概念

1.(必修1 P42“思考·讨论”材料延伸思考)用丙酮从人的胰岛B细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单层,测得单分子层的面积远大于胰岛B细胞表面积的2倍。请分析原因。

提示:胰岛B细胞中除了含有细胞膜外,还有核膜和各种细胞器膜,它们的组成成分中都含有磷脂分子。

2.(必修1 P45“旁栏思考”)既然膜内部分是疏水的,水分子为什么能跨膜运输呢?

提示:一是因为水分子极小,可以通过由于磷脂分子运动而产生的间隙;二是因为膜上存在水通道蛋白,水分子可以通过通道蛋白跨膜运输。

3.(必修1 P54“思考·讨论”拓展)大量实验证明,凡是无核的细胞或人工去掉细胞核的细胞,一般不能存活太久。这些实验说明了什么?

提示:细胞核内携带遗传信息的DNA是决定细胞结构和功能的主要因素,细胞的整个生命活动主要是由DNA调控和决定的,在细胞核中DNA的调控下细胞形成一个整体。这些实验说明了细胞核在生命活动中起着决定性作用。

微课题(一) 细胞膜的组成、结构与功能分析

[系统深化知能]

1.细胞膜成分的鉴定

细胞膜成分 鉴定试剂(方法) 结果

磷脂 脂溶剂处理 细胞膜被破坏

磷脂酶处理 细胞膜被破坏

脂溶性物质透过实验 脂溶性物质优先通过

蛋白质 双缩脲试剂 紫色

蛋白酶处理 细胞膜被破坏

2.细胞膜结构特点的验证

(1)方法:荧光标记法。

(2)现象:采用荧光标记法标记小鼠细胞与人细胞表面的蛋白质分子,做如图实验。

(3)结论:人、鼠细胞膜蛋白最终均匀分布,说明细胞膜具有一定的流动性。

3.细胞膜功能特点的验证

(1)染色剂进入实验(红墨水也可用台盼蓝等颗粒染色剂代替)

(2)色素透出实验

4.比较细胞膜的结构特点和功能特性

项目 内容 原因 实例 影响因素

结构特点 一定的流动性 构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子不是静止的,而是可以运动的 变形虫的变形运动、细胞融合、胞吞、胞吐 温度(在一定范围内,温度越高,细胞膜的流动性越大)

功能特点 选择透过性 植物对离子的选择性吸收、神经细胞对K+的吸收和对Na+的排出 内因:细胞膜上载体蛋白的种类和数量;

外因:温度、pH、O2等影响细胞呼吸的因素

关系

[情境迁移用活]

花了300年才看见的细胞膜

1665年,罗伯特·胡克用显微镜观察到细胞。之后,科学家们陆续观察到各种各样的细胞,但就是看不到细胞膜。甚至有人就怀疑细胞膜的真实存在,比如二十世纪初就有人提出,细胞就是一团类似胶水粘在一起的物质。一直到1959年,罗伯特森用电子显微镜才终于观察到这层几纳米厚的、看了近300年看不见的细胞膜(见图1)。

[问题设计]

(1)从细胞膜的成分分析,光学显微镜为什么难以观察到细胞膜?

提示:细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,在显微镜下是透明的。

(2)罗伯特森提出细胞膜的三层结构假说,该假说的主要不足是什么?

提示:该假说认为细胞膜是静态结构,将难以实现细胞膜的复杂功能。

(3)图2是教材中的一幅插图,目的是体现出细胞膜的出现在进化上的意义。你知道是什么吗?

提示:细胞膜的出现将细胞内的物质与外界环境分隔开,产生了原始的细胞,形成相对独立的系统,标志地球生命的诞生。

(1)该实验的自变量是____________________。

(2)一段时间后水稻培养液中Ca2+、Mg2+浓度升高可能的原因是______

______________________________________________________。

(3)分析水稻和番茄培养液中各离子浓度变化,据此可说明_____________

______________________________________________。

[答案] (1)植物种类、离子种类 (2)水稻吸收水分的相对速度大于吸收Ca2+、Mg2+ (3)不同植物对同一离子(无机盐)的吸收具有选择性(或同一植物对不同离子的吸收具有选择性)

内化思维模型

验证细胞膜具有选择透过性的实验设计思路

通过植物选择性吸收无机盐离子的特点,设计实验验证细胞膜的选择透过性。构建模型如下:

[题点考法全训]

1.下列关于植物对离子选择性吸收的叙述,错误的是 ( )

A.植物对离子选择性吸收的特性与其生活环境相适应

B.根细胞膜上某种离子的载体蛋白的有无,决定对离子选择吸收的种类

C.根细胞膜上某种离子的载体蛋白的多少,影响其对离子选择吸收的多少

D.根呼吸强度也影响植物对离子吸收的选择性

解析:植物的特性都是与其生活环境相适应的,A正确;根细胞吸收离子的方式为主动运输,载体的有无,决定对离子选择吸收的种类,B正确;根细胞膜上某种离子的载体的多少,影响其对离子选择吸收的数量,C正确;在一定范围内,根细胞呼吸作用的强度影响植物对离子的吸收速度,但与离子吸收的选择性无关,D错误。

答案:D

2.在流动镶嵌模型提出后,研究人员又提出了脂筏模型:脂筏是细胞膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,并特异吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,结构模型如图所示。下列叙述错误的是 ( )

A.细胞膜具有信息交流功能

B.脂筏的存在会影响膜的流动性

C.破坏胆固醇可能会导致脂筏结构解体

D.细胞膜的选择透过性与脂筏结构无关

解析:细胞膜的功能之一是进行细胞间的信息交流,A正确;根据题干信息“其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,并特异吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域”,可知脂筏的存在会影响膜的流动性,B正确;根据题干信息可知,胆固醇就像胶水一样,破坏胆固醇就像破坏了胶水,可能会导致脂筏结构解体,C正确;从图中看出,脂筏模型是以磷脂分子层为基本支架,其中镶嵌着跨膜蛋白,所以脂溶性物质容易通过,而离子等物质需要通过蛋白质运输,体现了其具有选择透过性,所以细胞膜的选择透过性与脂筏结构有关,D错误。

答案:D

3.生物体细胞内的膜具有一定的选择透过性,即水分子可以自由通过,细胞选择性吸收的离子和小分子也可以通过,而其他离子、小分子和大分子则不能通过。请根据以下所提供的条件完善下列实验设计,验证膜具有选择透过性。

实验材料和用具:①新鲜的红色康乃馨(提示:康乃馨的红色部分是指具有膜结构的液泡),②烧杯,③玻璃铅笔,④质量分数为15%的盐酸,⑤清水,⑥量筒。

(1)实验步骤:

第一步:选两只大小相同的烧杯,用玻璃铅笔标上A和B。

第二步:在A、B两只烧杯中,______________________________________。

第三步:选________的红色康乃馨花瓣,分别放入A、B两只烧杯中,_________________________________________________________________。

(2)结果预测:____________________________________________________。

(3)原因分析:在酸性环境中,________和__________失去____________,液泡中的色素进入盐酸溶液中。

解析:(1)该实验的目的是验证细胞膜具有选择透过性,死细胞的细胞膜不具有这一特性。实验的自变量是细胞的死活,死细胞可以用质量分数为15%的盐酸处理获得,用清水处理活细胞,两种处理形成对照,故实验步骤的第二步:在A、B两只烧杯中,分别加入等量的质量分数为15%的盐酸和清水。该实验的因变量是康乃馨和溶液的颜色变化,溶液的用量、康乃馨的量属于无关变量,按照对照原则和单一变量原则进行实验设计,故实验步骤的第三步:选等量的红色康乃馨花瓣,分别放入A、B两只烧杯中,经过一段时间后观察烧杯中颜色变化。(2)结果预测:B烧杯中的花瓣仍为红色,水仍无色;A烧杯中花瓣的颜色逐渐变浅,而溶液变红。(3)原因分析:在酸性环境中细胞膜和液泡膜失去选择透过性,液泡中的色素进入盐酸溶液中。

答案:(1)分别加入等量的质量分数为15%的盐酸和清水 等量 经过一段时间后观察烧杯中颜色变化 (2)B烧杯中的花瓣仍为红色,水仍无色;A烧杯中花瓣的颜色逐渐变浅,而溶液变红 (3)细胞膜 液泡膜 选择透过性

微课题(二) 细胞核的结构与功能

[科学探究·启迪思维]

为了研究细胞核的作用,一位生物学家研究了100个细胞,他把每个细胞都分成含有细胞核和不含细胞核两个部分,然后把这些细胞放在同样的条件下培养,结果如下:

[问题探讨]

(1)研究过程设置了两组实验,这属于哪类实验?

提示:对比实验。

时间/d 1 2 3 4 10 30

细胞无核部分的存活个数 81 62 20 0 0 0

细胞有核部分的存活个数 79 78 77 74 67 65

(2)培养一天后的结果,是否能说明在第一天中无核部分的生活力比有核的生活力强?为什么会出现这样的结果?

提示:不能说明。培养一天后的结果差异,应是统计误差,由统计的样本不够大造成的。

(3)有核部分在30天内仍有21%~35%的细胞死亡率,其原因可能有哪些?

提示:①实验操作使部分细胞损伤,进而导致其中一些细胞死亡;②部分细胞的正常衰老、凋亡。

(4)此实验可用以说明细胞核的什么功能?

提示:控制细胞代谢。

[深化知能·思维建模]

1.从结构与功能相适应的角度理解细胞核结构特点和功能

名称 特点 功能

核 膜 和 核 孔 核 膜 ①核膜是双层膜,是真核细胞特有的 结构 ②外膜与内质网相连,且有核糖体附着 ③在有丝分裂中核膜周期性地消失和 重建 ①将细胞核与细胞质分隔开,具有一定的保护作用

②控制物质进出,小分子、离子通过核膜进出具有一定的选择性

核 孔 核膜上的一种孔道结构,细胞类型的不同和细胞生长阶段不同,核孔的数量和大小都有差异,一般代谢旺盛、蛋白质合成较旺盛的细胞中,核孔较多 能选择性地转运核内外物质,是某些大分子物质进出的通道(RNA和蛋白质),实现核质之间频繁的物质交换和信息交流

名称 特点 功能

核仁 ①折光性强,颜色深,易与其他结构区分 ②在有丝分裂中周期性地消失和重建 参与某种RNA的合成及核糖体的形成

染色质 ①特性:易被碱性染料染成深色 ②成分:主要由DNA和蛋白质组成 ③形态:染色质为丝状物;染色体为棒状小体,二者可以相互转化 染色体(质)是遗传物质DNA的主要载体

2.从生命的整体观理解与细胞核相关的结构和功能

物质运输 核孔是大分子物质进出(RNA出核,蛋白质入核)的通道,小分子和离子则可选择性透过核膜

基因表达 转录发生在细胞核,翻译发生在细胞质

有丝分裂 核膜和核仁周期性地消失(前期)和重现(末期)

细胞衰老 细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深

[迁移应用·逐点练清]

题点(一) 细胞核的结构

1.下列对图中各结构的判断及描述,错误的是 ( )

A.①为核膜:具有选择透过性,由2层磷脂双分子层构成

B.②为核孔:是大分子物质进出细胞核的通道,DNA分子可以自由进出

C.③为内质网:具有较大的膜面积,是蛋白质加工和运输的通道

D.④为核糖体: RNA 和蛋白质构成,是合成蛋白质的场所

解析:①核膜是生物膜,生物膜都具有选择透过性,核膜为双层膜,由2层磷脂双分子层构成,A正确;②为核孔,核孔是蛋白质、RNA等大分子物质进出的通道,但核孔对物质的进出具有选择性,如DNA分子不能通过核孔出细胞核,B错误;③为内质网,内质网膜可以增大膜面积,是蛋白质加工和运输的通道,C正确;④为核糖体,由RNA和蛋白质构成,是蛋白质合成的场所,D正确。

答案:B

2.细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心。下列相关叙述正确的是 ( )

A.有丝分裂和减数分裂都有核膜和核仁周期性地消失和重建

B.核仁与核糖体的形成有关,代谢旺盛的细胞中核仁较大

C.细胞质中的蛋白质等大分子物质进入核孔不需要消耗能量

D.真核生物细胞核基因的遗传方式都遵循孟德尔遗传定律

解析:减数分裂不会出现核膜和核仁周期性地消失和重建,A错误;核仁与核糖体的形成有关,核糖体是合成蛋白质的场所,蛋白质是生命活动的主要承担者,代谢旺盛的细胞中核仁较大,B正确;细胞质中的蛋白质等大分子物质进入核孔,需要核孔复合体参与,需要消耗能量,C错误;有性生殖的真核生物细胞核基因的遗传方式遵循孟德尔遗传定律,不能进行有性生殖的真核生物不遵循,D错误。

答案:B

[易错提醒] 对细胞核认识的四个误区

(1)并不是所有物质都能通过核孔进出。

如细胞核中的DNA不能通过核孔进入细胞质。

(2)核仁不是遗传物质的储存场所。

核仁参与rRNA的合成及核糖体的形成,细胞核中的遗传物质分布于染色体(染色质)上。

(3)误认为核孔的数量和核仁大小是固定的。

核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢活动的强弱有关,如代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞,核孔数多,核仁较大。

(4)在细胞周期中表现为周期性消失与重建的是核膜、核仁,而不是染色体。

题点(二) 细胞核的功能及相关实验

3.细胞核的结构与功能相适应。下列相关叙述错误的是 ( )

A.控制细胞器进行物质合成的指令,主要通过核孔送到细胞质

B.细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关

C.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢的中心

D.染色质主要由DNA和蛋白质组成

解析:核孔是大分子物质进出细胞核的通道,可实现核质之间的物质交换和信息交流,控制细胞器进行物质合成、能量转化等的指令,主要通过核孔从细胞核送到细胞质,A正确;细胞核中有染色质,染色质是遗传物质DNA的主要载体,DNA上有遗传信息,这些信息其实就是指导和控制细胞中物质和能量变化的一系列指令,因此细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关,B正确;细胞代谢的中心是细胞质基质,不是细胞核,细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,C错误;染色质主要由DNA和蛋白质组成,D正确。

答案:C

4.汉麦林的实验如图,将单细胞的地中海杯状藻先在近核处切断,再在近杯处切断(a),中间的茎(b)置于海水中可再生一杯(c),但将此杯切掉后,不能再生第二个杯(d)。对这个实验的解释合理的是 ( )

①决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息来自细胞核 ②决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息来自细胞质 ③杯状藻藻杯的形态发生是由细胞核和细胞质的遗传物质共同作用的结果 ④(b)能再生一杯是因为(b)中含有由细胞核转录而来的遗传信息

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

解析:分析题图可知,(b)置于海水中可再生一杯(c),说明(b)中含有合成藻杯的形态的遗传信息,而(c)杯切掉后,结果发现不能再生第二个杯(d)。说明(c)中不含合成藻杯的形态的遗传信息,所以决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息并非来自细胞质,②错误;本实验并没有单独拿出细胞核进行实验,因此不能说明杯状藻藻杯的形态发生是由细胞核和细胞质共同作用的结果,③错误;决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息最终来自细胞核,细胞核中的遗传信息转录形成mRNA,mRNA穿过核孔进入细胞质,所以(b)能再生一杯(c)是因为(b)中仍有(a)细胞核内遗传物质转录的产物mRNA,所以在没有细胞核的情况下可以再生一杯,①④正确。

答案:C

5.以动物受精卵为实验材料进行以下实验,有关分析正确的是 ( )

A.实验①和实验③说明了细胞核对维持细胞正常生命活动的重要性

B.实验②和实验③说明了细胞质对维持细胞正常生命活动的重要性

C.实验①说明了细胞核对细胞质的重要性,实验②说明了细胞质对细胞核的重要性

D.该实验结果可以说明细胞是最基本的生命系统

解析:该实验通过相互对照可得出细胞核和细胞质在维持生命活动方面的重要性,实验①和实验③说明了细胞质对维持细胞正常生命活动的重要性,实验②和实验③说明了细胞核对维持细胞正常生命活动的重要性,由此得出细胞只有保持其结构的完整性才能完成各项生命活动。

答案:D

[归纳拓展] 探究细胞核功能实验原理和取材的科学性

(1)实验原理的科学性:实验原理是实验设计的科学依据,也是用来检验和修正实验方法和过程的理论依据。如探究细胞核功能可将细胞分割成有核和无核部分,或进行细胞核抑制等,对比观察细胞核的功能。

(2)实验材料选择的科学性:实验材料是科学实验成功的关键要素,一定要根据实验目的和原理选择恰当的实验材料。如探究细胞核功能常选择单细胞生物,可以直接观察性状的变化,两栖动物的卵体积大、易采集等优点使其可用于核移植实验。

材料一:某研究人员利用猪血红细胞,制备了纯净的细胞膜。从细胞膜上提取了某种成分,用非酶法处理后,用不同试剂检测显示了不同的颜色:加入双缩脲试剂处理后出现紫色,若加入斐林试剂并加热,出现砖红色。

材料二:水溶性染色剂(PI)能与核酸结合而使细胞核着色。PI染色实验发现,仅有死亡细胞的细胞核被着色。

材料三:用不同荧光染料标记的抗体,分别与小鼠细胞和人细胞的细胞膜上的一种抗原结合,两类细胞则分别产生绿色荧光和红色荧光,将两类细胞融合成一个细胞时,其一半呈绿色,一半呈红色,在37 ℃下保温40 min后,细胞上两种荧光点呈均匀分布(如图所示)。

[专题训练]

(一)基点训练——运用所学知识分析问题

(1)用猪血红细胞制备纯净的细胞膜有什么科学依据?

提示:哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核及细胞器。

(2)材料一中检测的成分是什么物质?你判断的依据是什么?

提示:糖蛋白。用双缩脲试剂检测显紫色说明该物质含有蛋白质,用斐林试剂检测出现砖红色沉淀说明该物质具有还原糖,所以判断该物质是糖蛋白。

(3)细胞融合实验若在20 ℃条件下进行,则两种表面抗原均匀分布的时间会发生变化吗?请说明理由。

提示:时间会变长。原因是温度降低,蛋白质和磷脂分子的运动速度减慢。

(二)考法训练——新情境问题的多维考查

1.碘化丙啶(PI)能与DNA结合而使细胞核着色,可用来鉴别死细胞和活细胞。将细胞浸泡于一定浓度的PI中,仅死细胞的细胞核会被染色,活细胞的细胞核不会被染色,但若将PI注射到活细胞中,则活细胞的细胞核也会被染色。利用PI鉴别细胞死活的基本原理是 ( )

A.死细胞与活细胞的核酸结构不同 B.死细胞与活细胞的核酸含量不同

C.活细胞的细胞膜能阻止PI的进入 D.活细胞能分解PI

解析:活细胞的细胞膜能控制物质进出细胞,维持细胞正常的生命活动。PI是细胞不需要的物质,一般情况下不能通过活细胞的细胞膜。死细胞的细胞膜不具有控制物质进出细胞的功能,PI可以通过死细胞的细胞膜,而使细胞核被染色。

答案:C

2. 荧光漂白恢复技术在细胞生物学中具有重要的应用,包括三个步骤:绿色荧光染料与膜上的蛋白质结合,细胞膜上呈现一定强度的绿色;激光照射淬灭(漂白)膜上部分绿色荧光;检测淬灭部位荧光再现速率。利用该技术测得膜上受激光照射部位的荧光强度和时间的关系如图所示。下列说法错误的是 ( )

A.该技术说明细胞膜具有一定的流动性

B.应用该技术可以测定膜上单个蛋白质的流动速率

C.降低实验温度,漂白区域荧光强度恢复到F2的时间将延长

D.若不用激光照射淬灭,而是细胞膜的两部分分别被绿色和红色荧光材料标记,则一段时间后两种颜色的荧光会均匀分布

解析:该技术的理论基础是细胞膜具有一定的流动性,A正确;该技术不能测定膜上单个蛋白质的流动速率,B错误;降低实验温度,膜的流动速度下降,漂白区域荧光强度恢复到F2的时间将延长,C正确;若不用激光照射淬灭,而是细胞膜的两部分分别被绿色和红色荧光材料标记,则一段时间后两种颜色的荧光会均匀分布,D正确。

答案:B

1.细胞作为基本的生命系统,具有系统的一般特征:有边界,有系统内各组分的分工合作,有控制中心起调控作用。

2.细胞的边界是细胞膜。细胞膜不仅把细胞与外界环境分隔开,还具有控制物质进出、进行细胞间信息交流等作用。

3.细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外,还有少量的糖类。

4.细胞膜的磷脂双分子层是膜的基本支架,具有流动性。

5.细胞核由核膜、染色质、核仁等结构组成。它是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

第4讲 细胞膜和细胞核

1.2.1 概述细胞都由质膜包裹,质膜将细胞与其生活环境分开,能控制物质

进出,并参与细胞间的信息交流

1.2.3 阐明遗传信息主要储存在细胞核中

一、细胞膜的结构和功能

1.细胞膜的功能

2.细胞膜的成分

3.对细胞膜的探索(连线)

4.流动镶嵌模型的基本内容

(1)细胞膜的结构模型示意图

①依次写出图中A、B、C、D的名称:

_______________________________________。

②蛋白质分子在磷脂双分子层中的镶嵌方式:有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。

③膜的基本支架是图中__(填字母),它具有屏障作用的原因是其内部是______

___________,水溶性分子或离子不能自由通过。

④图中A的糖类分子叫作_____,它与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。

糖蛋白、磷脂双分子层、磷脂分子、蛋白质

B

磷脂分

子的疏水端

糖被

(2)结构特点分析

内容 具有一定的流动性

原因 构成膜的磷脂分子和蛋白质分子大都是可以运动的

实例 质壁分离、变形虫运动、胞吞和胞吐、白细胞的吞噬作用等

影响因素 温度:一定范围内,温度升高,膜流动性加快

结构特点与功能特性的联系:细胞膜的流动性是其表现选择透过性的结构基础。只有细胞膜具有流动性,细胞才能完成各项生理功能,才能表现出选择透过性。事实上,只有活细胞才具有膜的流动性和选择透过性 二、细胞核的结构和功能

1.细胞核功能的探究实验

(1)美西螈核移植实验

(2)蝾螈受精卵横缢实验

(3)变形虫分割与核移植实验

(4)伞藻嫁接与核移植实验

[实验结论归纳]

(1)细胞核是遗传信息库。

(2)细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心。

2.细胞核的结构

(1)上述结构中,原核细胞不具备的是_________________________。

(2)在细胞分裂周期中表现为周期性地消失和重建的结构是____________。

(3)染色质和染色体是_________在细胞不同时期的两种存在状态,前者呈细长丝状,后者呈圆柱状或杆状。

核膜、核孔、核仁、染色质

核膜和核仁

同一物质

一、判断正误——从微点上澄清概念

1.成熟红细胞表面的糖蛋白处于不断流动和更新中。 (2021·河北卷)( )

提示:成熟红细胞没有核糖体,不能再合成新的蛋白质,细胞膜上的糖蛋白不能更新。

2.细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合体,该复合体与溶酶体膜上的受体L结合后,目标蛋白进入溶酶体被降解。目标蛋白进入溶酶体的过程体现了生物膜具有物质运输的功能。 (2021·山东卷,改编) ( )

3.真核生物细胞核是遗传信息转录和翻译的场所。 ( )

提示:真核细胞中,转录主要发生在细胞核中,而翻译发生在细胞质中的核糖体上。

×

√

×

4.RNA和RNA聚合酶穿过核孔的方向相同。 ( )

提示:RNA聚合酶和RNA穿过核孔的方向相反。

5.细胞核中与核糖体形成有关的主要结构是核仁。 ( )

6.细胞的核膜是双层膜结构,核孔是物质进出细胞核的通道。 ( )

7.两个相邻细胞的细胞膜接触可实现细胞间的信息传递。 ( )

8.细胞膜中的磷脂分子是由胆固醇、脂肪酸和磷酸组成的。 ( )

提示:细胞膜中的磷脂分子是由甘油、脂肪酸和磷酸组成的。

×

√

√

√

×

二、分析作答——从关联思维上理解概念

1.(必修1 P42“思考·讨论”材料延伸思考)用丙酮从人的胰岛B细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单层,测得单分子层的面积远大于胰岛B细胞表面积的2倍。请分析原因。

提示:胰岛B细胞中除了含有细胞膜外,还有核膜和各种细胞器膜,它们的组成成分中都含有磷脂分子。

2.(必修1 P45“旁栏思考”)既然膜内部分是疏水的,水分子为什么能跨膜运输呢?

提示:一是因为水分子极小,可以通过由于磷脂分子运动而产生的间隙;二是因为膜上存在水通道蛋白,水分子可以通过通道蛋白跨膜运输。

3.(必修1 P54“思考·讨论”拓展)大量实验证明,凡是无核的细胞或人工去掉细胞核的细胞,一般不能存活太久。这些实验说明了什么?

提示:细胞核内携带遗传信息的DNA是决定细胞结构和功能的主要因素,细胞的整个生命活动主要是由DNA调控和决定的,在细胞核中DNA的调控下细胞形成一个整体。这些实验说明了细胞核在生命活动中起着决定性作用。

微课题(一) 细胞膜的组成、结构与功能分析

[系统深化知能]

1.细胞膜成分的鉴定

细胞膜成分 鉴定试剂(方法) 结果

磷脂 脂溶剂处理 细胞膜被破坏

磷脂酶处理 细胞膜被破坏

脂溶性物质透过实验 脂溶性物质优先通过

蛋白质 双缩脲试剂 紫色

蛋白酶处理 细胞膜被破坏

2.细胞膜结构特点的验证

(1)方法:荧光标记法。

(2)现象:采用荧光标记法标记小鼠细胞与人细胞表面的蛋白质分子,做如图实验。

(3)结论:人、鼠细胞膜蛋白最终均匀分布,说明细胞膜具有一定的流动性。

3.细胞膜功能特点的验证

(1)染色剂进入实验(红墨水也可用台盼蓝等颗粒染色剂代替)

(2)色素透出实验

4.比较细胞膜的结构特点和功能特性

项目 内容 原因 实例 影响因素

结构特点 一定的流动性 构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子不是静止的,而是可以运动的 变形虫的变形运动、细胞融合、胞吞、胞吐 温度(在一定范围内,温度越高,细胞膜的流动性越大)

功能特点 选择透过性 植物对离子的选择性吸收、神经细胞对K+的吸收和对Na+的排出 内因:细胞膜上载体蛋白的种类和数量;

外因:温度、pH、O2等影响细胞呼吸的因素

关系

[情境迁移用活]

花了300年才看见的细胞膜

1665年,罗伯特·胡克用显微镜观察到细胞。之后,科学家们陆续观察到各种各样的细胞,但就是看不到细胞膜。甚至有人就怀疑细胞膜的真实存在,比如二十世纪初就有人提出,细胞就是一团类似胶水粘在一起的物质。一直到1959年,罗伯特森用电子显微镜才终于观察到这层几纳米厚的、看了近300年看不见的细胞膜(见图1)。

[问题设计]

(1)从细胞膜的成分分析,光学显微镜为什么难以观察到细胞膜?

提示:细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,在显微镜下是透明的。

(2)罗伯特森提出细胞膜的三层结构假说,该假说的主要不足是什么?

提示:该假说认为细胞膜是静态结构,将难以实现细胞膜的复杂功能。

(3)图2是教材中的一幅插图,目的是体现出细胞膜的出现在进化上的意义。你知道是什么吗?

提示:细胞膜的出现将细胞内的物质与外界环境分隔开,产生了原始的细胞,形成相对独立的系统,标志地球生命的诞生。

(1)该实验的自变量是____________________。

(2)一段时间后水稻培养液中Ca2+、Mg2+浓度升高可能的原因是______

______________________________________________________。

(3)分析水稻和番茄培养液中各离子浓度变化,据此可说明_____________

______________________________________________。

[答案] (1)植物种类、离子种类 (2)水稻吸收水分的相对速度大于吸收Ca2+、Mg2+ (3)不同植物对同一离子(无机盐)的吸收具有选择性(或同一植物对不同离子的吸收具有选择性)

内化思维模型

验证细胞膜具有选择透过性的实验设计思路

通过植物选择性吸收无机盐离子的特点,设计实验验证细胞膜的选择透过性。构建模型如下:

[题点考法全训]

1.下列关于植物对离子选择性吸收的叙述,错误的是 ( )

A.植物对离子选择性吸收的特性与其生活环境相适应

B.根细胞膜上某种离子的载体蛋白的有无,决定对离子选择吸收的种类

C.根细胞膜上某种离子的载体蛋白的多少,影响其对离子选择吸收的多少

D.根呼吸强度也影响植物对离子吸收的选择性

解析:植物的特性都是与其生活环境相适应的,A正确;根细胞吸收离子的方式为主动运输,载体的有无,决定对离子选择吸收的种类,B正确;根细胞膜上某种离子的载体的多少,影响其对离子选择吸收的数量,C正确;在一定范围内,根细胞呼吸作用的强度影响植物对离子的吸收速度,但与离子吸收的选择性无关,D错误。

答案:D

2.在流动镶嵌模型提出后,研究人员又提出了脂筏模型:脂筏是细胞膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,并特异吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,结构模型如图所示。下列叙述错误的是 ( )

A.细胞膜具有信息交流功能

B.脂筏的存在会影响膜的流动性

C.破坏胆固醇可能会导致脂筏结构解体

D.细胞膜的选择透过性与脂筏结构无关

解析:细胞膜的功能之一是进行细胞间的信息交流,A正确;根据题干信息“其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,并特异吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域”,可知脂筏的存在会影响膜的流动性,B正确;根据题干信息可知,胆固醇就像胶水一样,破坏胆固醇就像破坏了胶水,可能会导致脂筏结构解体,C正确;从图中看出,脂筏模型是以磷脂分子层为基本支架,其中镶嵌着跨膜蛋白,所以脂溶性物质容易通过,而离子等物质需要通过蛋白质运输,体现了其具有选择透过性,所以细胞膜的选择透过性与脂筏结构有关,D错误。

答案:D

3.生物体细胞内的膜具有一定的选择透过性,即水分子可以自由通过,细胞选择性吸收的离子和小分子也可以通过,而其他离子、小分子和大分子则不能通过。请根据以下所提供的条件完善下列实验设计,验证膜具有选择透过性。

实验材料和用具:①新鲜的红色康乃馨(提示:康乃馨的红色部分是指具有膜结构的液泡),②烧杯,③玻璃铅笔,④质量分数为15%的盐酸,⑤清水,⑥量筒。

(1)实验步骤:

第一步:选两只大小相同的烧杯,用玻璃铅笔标上A和B。

第二步:在A、B两只烧杯中,______________________________________。

第三步:选________的红色康乃馨花瓣,分别放入A、B两只烧杯中,_________________________________________________________________。

(2)结果预测:____________________________________________________。

(3)原因分析:在酸性环境中,________和__________失去____________,液泡中的色素进入盐酸溶液中。

解析:(1)该实验的目的是验证细胞膜具有选择透过性,死细胞的细胞膜不具有这一特性。实验的自变量是细胞的死活,死细胞可以用质量分数为15%的盐酸处理获得,用清水处理活细胞,两种处理形成对照,故实验步骤的第二步:在A、B两只烧杯中,分别加入等量的质量分数为15%的盐酸和清水。该实验的因变量是康乃馨和溶液的颜色变化,溶液的用量、康乃馨的量属于无关变量,按照对照原则和单一变量原则进行实验设计,故实验步骤的第三步:选等量的红色康乃馨花瓣,分别放入A、B两只烧杯中,经过一段时间后观察烧杯中颜色变化。(2)结果预测:B烧杯中的花瓣仍为红色,水仍无色;A烧杯中花瓣的颜色逐渐变浅,而溶液变红。(3)原因分析:在酸性环境中细胞膜和液泡膜失去选择透过性,液泡中的色素进入盐酸溶液中。

答案:(1)分别加入等量的质量分数为15%的盐酸和清水 等量 经过一段时间后观察烧杯中颜色变化 (2)B烧杯中的花瓣仍为红色,水仍无色;A烧杯中花瓣的颜色逐渐变浅,而溶液变红 (3)细胞膜 液泡膜 选择透过性

微课题(二) 细胞核的结构与功能

[科学探究·启迪思维]

为了研究细胞核的作用,一位生物学家研究了100个细胞,他把每个细胞都分成含有细胞核和不含细胞核两个部分,然后把这些细胞放在同样的条件下培养,结果如下:

[问题探讨]

(1)研究过程设置了两组实验,这属于哪类实验?

提示:对比实验。

时间/d 1 2 3 4 10 30

细胞无核部分的存活个数 81 62 20 0 0 0

细胞有核部分的存活个数 79 78 77 74 67 65

(2)培养一天后的结果,是否能说明在第一天中无核部分的生活力比有核的生活力强?为什么会出现这样的结果?

提示:不能说明。培养一天后的结果差异,应是统计误差,由统计的样本不够大造成的。

(3)有核部分在30天内仍有21%~35%的细胞死亡率,其原因可能有哪些?

提示:①实验操作使部分细胞损伤,进而导致其中一些细胞死亡;②部分细胞的正常衰老、凋亡。

(4)此实验可用以说明细胞核的什么功能?

提示:控制细胞代谢。

[深化知能·思维建模]

1.从结构与功能相适应的角度理解细胞核结构特点和功能

名称 特点 功能

核 膜 和 核 孔 核 膜 ①核膜是双层膜,是真核细胞特有的 结构 ②外膜与内质网相连,且有核糖体附着 ③在有丝分裂中核膜周期性地消失和 重建 ①将细胞核与细胞质分隔开,具有一定的保护作用

②控制物质进出,小分子、离子通过核膜进出具有一定的选择性

核 孔 核膜上的一种孔道结构,细胞类型的不同和细胞生长阶段不同,核孔的数量和大小都有差异,一般代谢旺盛、蛋白质合成较旺盛的细胞中,核孔较多 能选择性地转运核内外物质,是某些大分子物质进出的通道(RNA和蛋白质),实现核质之间频繁的物质交换和信息交流

名称 特点 功能

核仁 ①折光性强,颜色深,易与其他结构区分 ②在有丝分裂中周期性地消失和重建 参与某种RNA的合成及核糖体的形成

染色质 ①特性:易被碱性染料染成深色 ②成分:主要由DNA和蛋白质组成 ③形态:染色质为丝状物;染色体为棒状小体,二者可以相互转化 染色体(质)是遗传物质DNA的主要载体

2.从生命的整体观理解与细胞核相关的结构和功能

物质运输 核孔是大分子物质进出(RNA出核,蛋白质入核)的通道,小分子和离子则可选择性透过核膜

基因表达 转录发生在细胞核,翻译发生在细胞质

有丝分裂 核膜和核仁周期性地消失(前期)和重现(末期)

细胞衰老 细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深

[迁移应用·逐点练清]

题点(一) 细胞核的结构

1.下列对图中各结构的判断及描述,错误的是 ( )

A.①为核膜:具有选择透过性,由2层磷脂双分子层构成

B.②为核孔:是大分子物质进出细胞核的通道,DNA分子可以自由进出

C.③为内质网:具有较大的膜面积,是蛋白质加工和运输的通道

D.④为核糖体: RNA 和蛋白质构成,是合成蛋白质的场所

解析:①核膜是生物膜,生物膜都具有选择透过性,核膜为双层膜,由2层磷脂双分子层构成,A正确;②为核孔,核孔是蛋白质、RNA等大分子物质进出的通道,但核孔对物质的进出具有选择性,如DNA分子不能通过核孔出细胞核,B错误;③为内质网,内质网膜可以增大膜面积,是蛋白质加工和运输的通道,C正确;④为核糖体,由RNA和蛋白质构成,是蛋白质合成的场所,D正确。

答案:B

2.细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心。下列相关叙述正确的是 ( )

A.有丝分裂和减数分裂都有核膜和核仁周期性地消失和重建

B.核仁与核糖体的形成有关,代谢旺盛的细胞中核仁较大

C.细胞质中的蛋白质等大分子物质进入核孔不需要消耗能量

D.真核生物细胞核基因的遗传方式都遵循孟德尔遗传定律

解析:减数分裂不会出现核膜和核仁周期性地消失和重建,A错误;核仁与核糖体的形成有关,核糖体是合成蛋白质的场所,蛋白质是生命活动的主要承担者,代谢旺盛的细胞中核仁较大,B正确;细胞质中的蛋白质等大分子物质进入核孔,需要核孔复合体参与,需要消耗能量,C错误;有性生殖的真核生物细胞核基因的遗传方式遵循孟德尔遗传定律,不能进行有性生殖的真核生物不遵循,D错误。

答案:B

[易错提醒] 对细胞核认识的四个误区

(1)并不是所有物质都能通过核孔进出。

如细胞核中的DNA不能通过核孔进入细胞质。

(2)核仁不是遗传物质的储存场所。

核仁参与rRNA的合成及核糖体的形成,细胞核中的遗传物质分布于染色体(染色质)上。

(3)误认为核孔的数量和核仁大小是固定的。

核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢活动的强弱有关,如代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞,核孔数多,核仁较大。

(4)在细胞周期中表现为周期性消失与重建的是核膜、核仁,而不是染色体。

题点(二) 细胞核的功能及相关实验

3.细胞核的结构与功能相适应。下列相关叙述错误的是 ( )

A.控制细胞器进行物质合成的指令,主要通过核孔送到细胞质

B.细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关

C.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢的中心

D.染色质主要由DNA和蛋白质组成

解析:核孔是大分子物质进出细胞核的通道,可实现核质之间的物质交换和信息交流,控制细胞器进行物质合成、能量转化等的指令,主要通过核孔从细胞核送到细胞质,A正确;细胞核中有染色质,染色质是遗传物质DNA的主要载体,DNA上有遗传信息,这些信息其实就是指导和控制细胞中物质和能量变化的一系列指令,因此细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关,B正确;细胞代谢的中心是细胞质基质,不是细胞核,细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,C错误;染色质主要由DNA和蛋白质组成,D正确。

答案:C

4.汉麦林的实验如图,将单细胞的地中海杯状藻先在近核处切断,再在近杯处切断(a),中间的茎(b)置于海水中可再生一杯(c),但将此杯切掉后,不能再生第二个杯(d)。对这个实验的解释合理的是 ( )

①决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息来自细胞核 ②决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息来自细胞质 ③杯状藻藻杯的形态发生是由细胞核和细胞质的遗传物质共同作用的结果 ④(b)能再生一杯是因为(b)中含有由细胞核转录而来的遗传信息

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

解析:分析题图可知,(b)置于海水中可再生一杯(c),说明(b)中含有合成藻杯的形态的遗传信息,而(c)杯切掉后,结果发现不能再生第二个杯(d)。说明(c)中不含合成藻杯的形态的遗传信息,所以决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息并非来自细胞质,②错误;本实验并没有单独拿出细胞核进行实验,因此不能说明杯状藻藻杯的形态发生是由细胞核和细胞质共同作用的结果,③错误;决定杯状藻藻杯的形态发生的遗传信息最终来自细胞核,细胞核中的遗传信息转录形成mRNA,mRNA穿过核孔进入细胞质,所以(b)能再生一杯(c)是因为(b)中仍有(a)细胞核内遗传物质转录的产物mRNA,所以在没有细胞核的情况下可以再生一杯,①④正确。

答案:C

5.以动物受精卵为实验材料进行以下实验,有关分析正确的是 ( )

A.实验①和实验③说明了细胞核对维持细胞正常生命活动的重要性

B.实验②和实验③说明了细胞质对维持细胞正常生命活动的重要性

C.实验①说明了细胞核对细胞质的重要性,实验②说明了细胞质对细胞核的重要性

D.该实验结果可以说明细胞是最基本的生命系统

解析:该实验通过相互对照可得出细胞核和细胞质在维持生命活动方面的重要性,实验①和实验③说明了细胞质对维持细胞正常生命活动的重要性,实验②和实验③说明了细胞核对维持细胞正常生命活动的重要性,由此得出细胞只有保持其结构的完整性才能完成各项生命活动。

答案:D

[归纳拓展] 探究细胞核功能实验原理和取材的科学性

(1)实验原理的科学性:实验原理是实验设计的科学依据,也是用来检验和修正实验方法和过程的理论依据。如探究细胞核功能可将细胞分割成有核和无核部分,或进行细胞核抑制等,对比观察细胞核的功能。

(2)实验材料选择的科学性:实验材料是科学实验成功的关键要素,一定要根据实验目的和原理选择恰当的实验材料。如探究细胞核功能常选择单细胞生物,可以直接观察性状的变化,两栖动物的卵体积大、易采集等优点使其可用于核移植实验。

材料一:某研究人员利用猪血红细胞,制备了纯净的细胞膜。从细胞膜上提取了某种成分,用非酶法处理后,用不同试剂检测显示了不同的颜色:加入双缩脲试剂处理后出现紫色,若加入斐林试剂并加热,出现砖红色。

材料二:水溶性染色剂(PI)能与核酸结合而使细胞核着色。PI染色实验发现,仅有死亡细胞的细胞核被着色。

材料三:用不同荧光染料标记的抗体,分别与小鼠细胞和人细胞的细胞膜上的一种抗原结合,两类细胞则分别产生绿色荧光和红色荧光,将两类细胞融合成一个细胞时,其一半呈绿色,一半呈红色,在37 ℃下保温40 min后,细胞上两种荧光点呈均匀分布(如图所示)。

[专题训练]

(一)基点训练——运用所学知识分析问题

(1)用猪血红细胞制备纯净的细胞膜有什么科学依据?

提示:哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核及细胞器。

(2)材料一中检测的成分是什么物质?你判断的依据是什么?

提示:糖蛋白。用双缩脲试剂检测显紫色说明该物质含有蛋白质,用斐林试剂检测出现砖红色沉淀说明该物质具有还原糖,所以判断该物质是糖蛋白。

(3)细胞融合实验若在20 ℃条件下进行,则两种表面抗原均匀分布的时间会发生变化吗?请说明理由。

提示:时间会变长。原因是温度降低,蛋白质和磷脂分子的运动速度减慢。

(二)考法训练——新情境问题的多维考查

1.碘化丙啶(PI)能与DNA结合而使细胞核着色,可用来鉴别死细胞和活细胞。将细胞浸泡于一定浓度的PI中,仅死细胞的细胞核会被染色,活细胞的细胞核不会被染色,但若将PI注射到活细胞中,则活细胞的细胞核也会被染色。利用PI鉴别细胞死活的基本原理是 ( )

A.死细胞与活细胞的核酸结构不同 B.死细胞与活细胞的核酸含量不同

C.活细胞的细胞膜能阻止PI的进入 D.活细胞能分解PI

解析:活细胞的细胞膜能控制物质进出细胞,维持细胞正常的生命活动。PI是细胞不需要的物质,一般情况下不能通过活细胞的细胞膜。死细胞的细胞膜不具有控制物质进出细胞的功能,PI可以通过死细胞的细胞膜,而使细胞核被染色。

答案:C

2. 荧光漂白恢复技术在细胞生物学中具有重要的应用,包括三个步骤:绿色荧光染料与膜上的蛋白质结合,细胞膜上呈现一定强度的绿色;激光照射淬灭(漂白)膜上部分绿色荧光;检测淬灭部位荧光再现速率。利用该技术测得膜上受激光照射部位的荧光强度和时间的关系如图所示。下列说法错误的是 ( )

A.该技术说明细胞膜具有一定的流动性

B.应用该技术可以测定膜上单个蛋白质的流动速率

C.降低实验温度,漂白区域荧光强度恢复到F2的时间将延长

D.若不用激光照射淬灭,而是细胞膜的两部分分别被绿色和红色荧光材料标记,则一段时间后两种颜色的荧光会均匀分布

解析:该技术的理论基础是细胞膜具有一定的流动性,A正确;该技术不能测定膜上单个蛋白质的流动速率,B错误;降低实验温度,膜的流动速度下降,漂白区域荧光强度恢复到F2的时间将延长,C正确;若不用激光照射淬灭,而是细胞膜的两部分分别被绿色和红色荧光材料标记,则一段时间后两种颜色的荧光会均匀分布,D正确。

答案:B

1.细胞作为基本的生命系统,具有系统的一般特征:有边界,有系统内各组分的分工合作,有控制中心起调控作用。

2.细胞的边界是细胞膜。细胞膜不仅把细胞与外界环境分隔开,还具有控制物质进出、进行细胞间信息交流等作用。

3.细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外,还有少量的糖类。

4.细胞膜的磷脂双分子层是膜的基本支架,具有流动性。

5.细胞核由核膜、染色质、核仁等结构组成。它是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

同课章节目录