高考专题复习:第6讲 细胞的物质输入和输出(必修1 分子与细胞)(共76张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考专题复习:第6讲 细胞的物质输入和输出(必修1 分子与细胞)(共76张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 10:41:12 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

第6讲 细胞的物质输入和输出

2.1.1 阐明质膜具有选择透过性

2.1.2 举例说明有些物质顺浓度梯度进出细胞,不需要额外提供能量;有些物质逆浓度梯度进出细胞,需要能量和载体蛋白

2.1.3 举例说明大分子物质可以通过胞吞、胞吐进出细胞

一、被动运输

(一)水进出细胞的原理

1.渗透作用

概念 水分子(或其他溶剂分子)通过_______的扩散过程

发生的条件 具有_______;半透膜两侧具有_______

半透膜

半透膜

浓度差

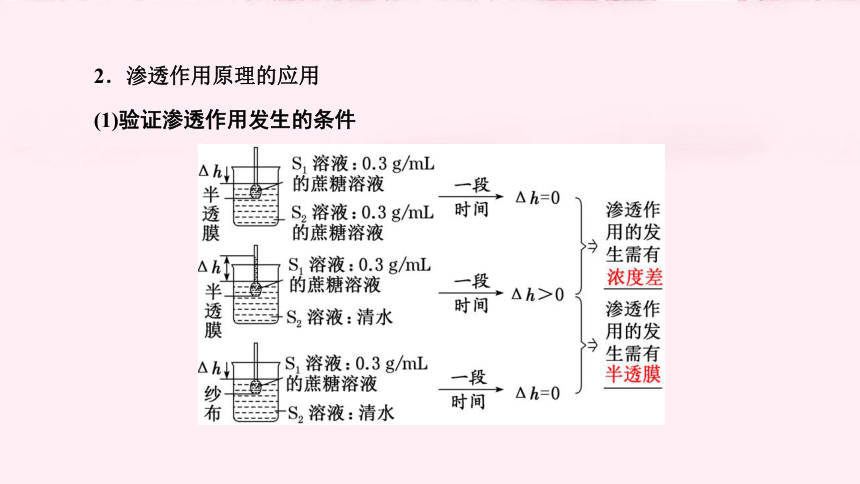

2.渗透作用原理的应用

(1)验证渗透作用发生的条件

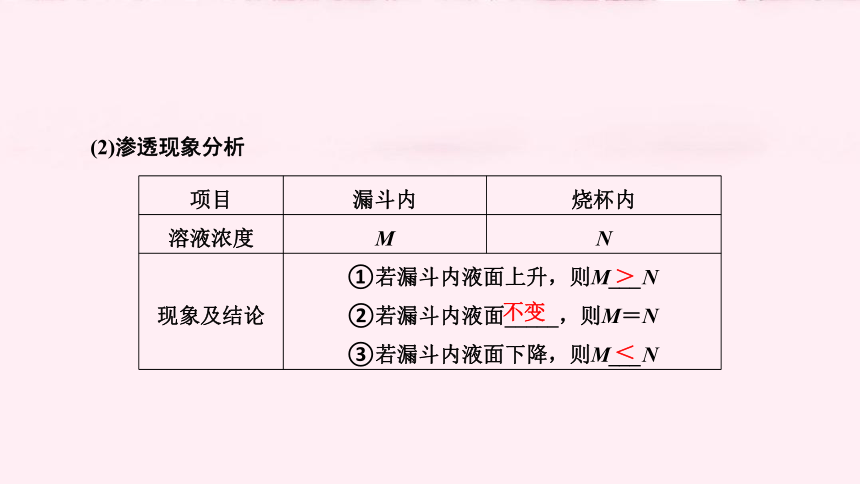

(2)渗透现象分析

项目 漏斗内 烧杯内

溶液浓度 M N

现象及结论 ①若漏斗内液面上升,则M___N ②若漏斗内液面_____,则M=N ③若漏斗内液面下降,则M___N 不变

>

<

3.动植物细胞吸水的条件

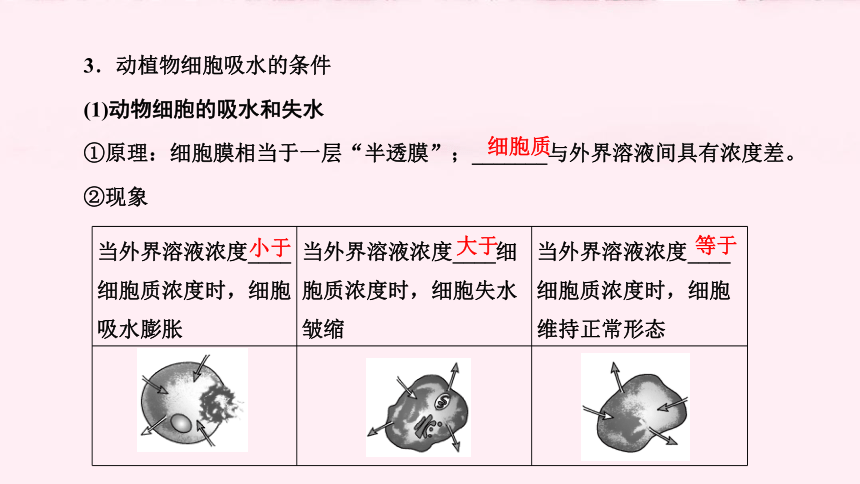

(1)动物细胞的吸水和失水

①原理:细胞膜相当于一层“半透膜”;_______与外界溶液间具有浓度差。

②现象

细胞质

当外界溶液浓度____细胞质浓度时,细胞吸水膨胀 当外界溶液浓度____细胞质浓度时,细胞失水皱缩 当外界溶液浓度____细胞质浓度时,细胞维持正常形态

小于

大于

等于

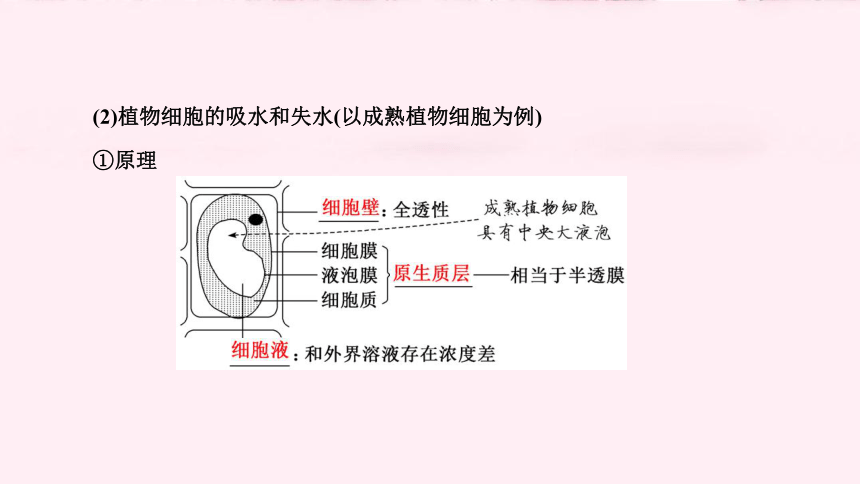

(2)植物细胞的吸水和失水(以成熟植物细胞为例)

①原理

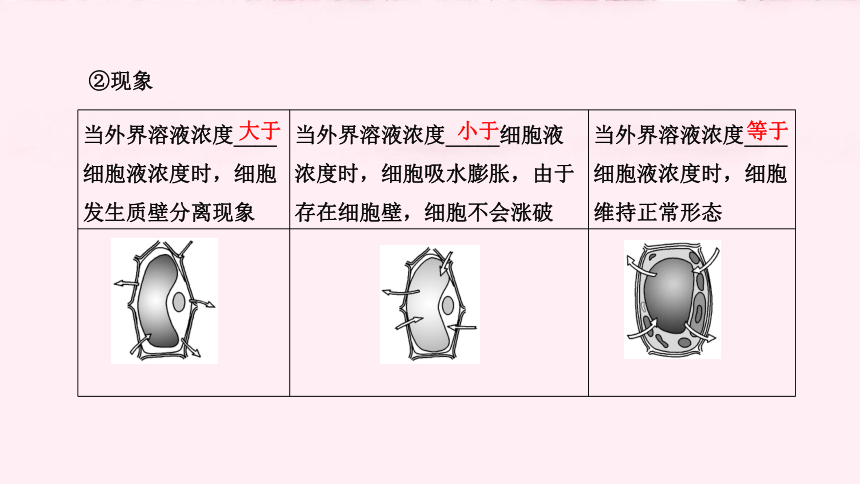

②现象

当外界溶液浓度____细胞液浓度时,细胞发生质壁分离现象 当外界溶液浓度_____细胞液浓度时,细胞吸水膨胀,由于存在细胞壁,细胞不会涨破 当外界溶液浓度____细胞液浓度时,细胞维持正常形态

大于

小于

等于

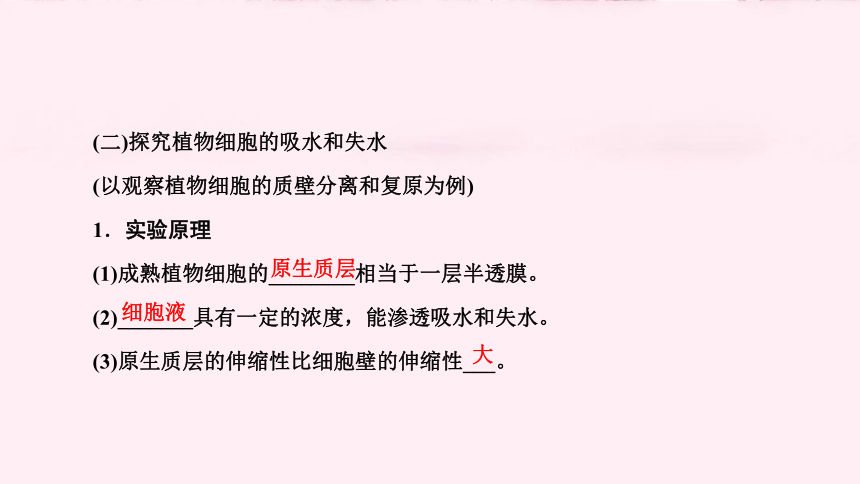

(二)探究植物细胞的吸水和失水

(以观察植物细胞的质壁分离和复原为例)

1.实验原理

(1)成熟植物细胞的________相当于一层半透膜。

(2)_______具有一定的浓度,能渗透吸水和失水。

(3)原生质层的伸缩性比细胞壁的伸缩性___。

原生质层

细胞液

大

2.实验步骤

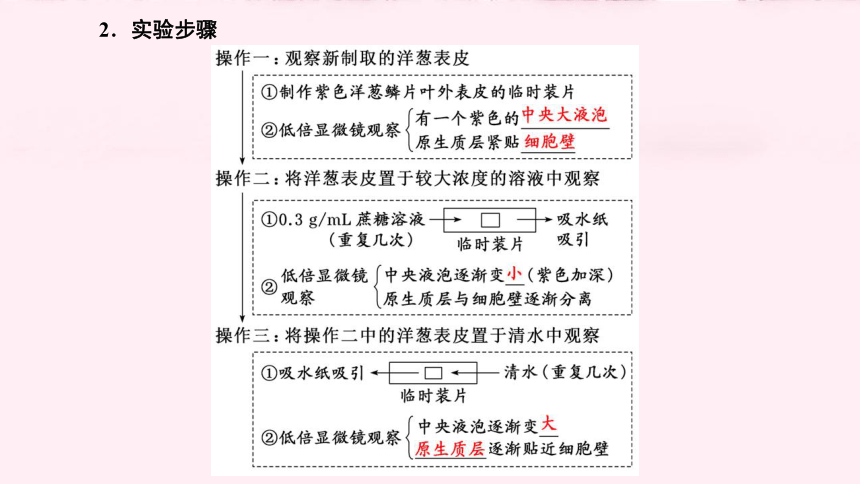

3.实验现象

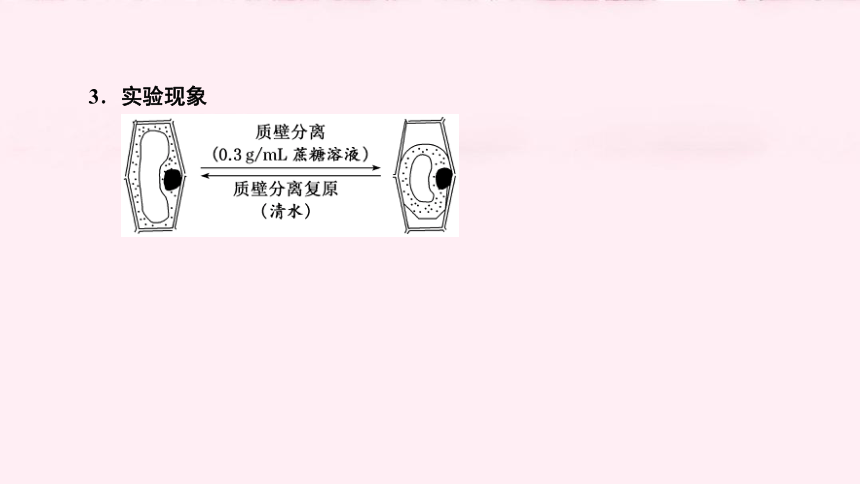

(三)自由扩散和协助扩散图示分析

1.图中属于自由扩散的途径是_,它与另外两个途径的相同点是物质从_______________运输,不同点是________________。

2.途径b的转运蛋白是_________,它只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。

3.途径c的转运蛋白是_________,它只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。

4.途径a、b、c________能量,膜内外___________________会直接影响物质运输的速率,途径b、c物质运输的速率还与转运蛋白的数量有关

高浓度向低浓度

不需要转运蛋白

载体蛋白

通道蛋白

不消耗

物质浓度梯度的大小

a

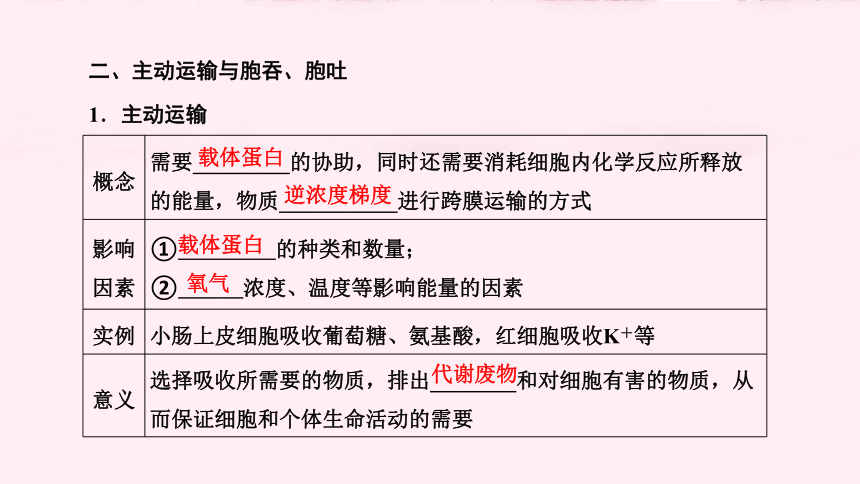

二、主动运输与胞吞、胞吐

1.主动运输

概念 需要_________的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,物质___________进行跨膜运输的方式

影响 因素 ①_________的种类和数量;

②______浓度、温度等影响能量的因素

实例 小肠上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸,红细胞吸收K+等

意义 选择吸收所需要的物质,排出________和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要

载体蛋白

逆浓度梯度

载体蛋白

氧气

代谢废物

2.胞吞和胞吐

项目 胞吞 胞吐 概念 大分子物质与______________结合,引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成____,进入细胞内部 细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与_______融合,将大分子排出细胞 方向 细胞外―→细胞内 细胞内―→细胞外 能源来源 _________释放的能量(ATP) 举例 吞噬细胞吞噬抗原、变形虫摄取水中的有机物颗粒 乳腺细胞合成的蛋白质、内分泌腺分泌细胞合成的蛋白类激素、消化腺细胞分泌的_______

意义 可以实现_______________物质进出细胞,保证细胞对物质运输的需求及生命活动的正常进行 膜上的蛋白质

囊泡

细胞膜

细胞呼吸

消化酶

大分子或颗粒状

[特别提醒]

①胞吞和胞吐体现了细胞膜具有一定的流动性。

②胞吞和胞吐的物质可以是固体,也可以是液体。

③胞吞和胞吐的对象一般是一些颗粒性物质、蛋白质等大分子,不需要转运蛋白。

一、判断正误——从微点上澄清概念

1.质壁分离复原过程中,细胞的吸水能力逐渐降低。 (2021·湖南卷) ( )

2.获取叶圆片放入乙糖溶液中,得到乙实验组,若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶肉细胞可能发生了质壁分离。 (2020·全国卷Ⅱ) ( )

3.给玉米施肥过多时,会因根系水分外流引起“烧苗”现象。(2018·全国卷Ⅰ)( )

4.成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP,为主动运输Na+和K+提供能量。 (2021·河北卷) ( )

5.口服维生素D通过自由扩散的方式被吸收。 ( )

6.渗透作用是指水分子从溶液浓度较高处向溶液浓度较低处进行的扩散。

(2019·浙江卷) ( )

提示:渗透是指水分子或其他溶剂分子从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液中的扩散。

√

√

√

√

√

×

二、分析作答——从关联思维上理解概念

1.(必修1 P67正文拓展)水是极性分子,而磷脂分子的尾部是疏水的。水分子是否只能以自由扩散方式运输?

提示:不是。水分子可以通过自由扩散进出细胞,但更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞的。

2.(必修1 P71“相关信息”延伸思考)吞噬细胞吞噬病毒、细菌是否会形成囊泡?在细胞内怎样把病毒和细菌分解?

提示:吞噬细胞吞噬病毒、细菌的方式是胞吞,会形成囊泡。囊泡和溶酶体融合,病毒和细菌被溶酶体酶逐步分解。

3.(必修1 P72正文拓展)举例说明物质跨膜运输的方式与细胞膜结构的关系。

提示:①协助扩散和主动运输依赖细胞膜上转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。②胞吞和胞吐过程也需要膜上蛋白质的参与,更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

微课题(一) 渗透作用的原理及应用

■逐点清(一) 渗透作用的原理及影响渗透作用中液面变化的因素

半透膜表面积的大小 半透膜两侧的浓度差

在浓度NB=NC>NA,其他条件相同的情况下,半透膜的表面积越大,单位时间内进出半透膜的水量越多,液面变化越明显 在其他条件相同的情况下,半透膜两侧的浓度差越大,单位时间内进出半透膜的水量越多,液面变化越明显

结果:VB>VC,ΔhB=ΔhC 结果:VB>VC,ΔhB>ΔhC

[典例] 某同学为探究膜的通透性而设计了如图所示的

渗透装置,开始时烧杯内的液面和长颈漏斗内的液面相

平,在长颈漏斗内液面上升的过程中会出现的现象是( )

A.当液面停止上升时,半透膜内外两侧的浓度相等

B.水分子通过半透膜从清水向蔗糖溶液扩散的速率逐渐增快

C.当半透膜两侧液体浓度相等时,水分子不再通过半透膜扩散

D.当半透膜两侧水分子进出速率相等时,长颈漏斗内液面最高

[解析] 长颈漏斗内液面上升的过程中,半透膜两侧溶液浓度差逐渐减小,但液面停止上升时,漏斗内外的浓度仍然不相等,A错误;从烧杯进入漏斗中的水分子多于由漏斗进入烧杯中的水分子,所以水分子运输方向表现为通过半透膜从清水向蔗糖溶液扩散,且速率逐渐减慢,B错误;当半透膜两侧液体浓度相等时,仍然存在水分子的进出,只是进出达到动态平衡,C错误;由于起始时内外浓度差最大,水分子通过渗透作用扩散到漏斗内的速率最大,随着液面升高,蔗糖溶液浓度降低,内外浓度差减小,水分子通过渗透作用扩散到漏斗内的速率逐渐降低,当进入漏斗的水分子与从漏斗进入清水中的水分子速率达到平衡,液面不再升高,此时长颈漏斗内液面最高,D正确。

[答案] D

[易错提醒] 选择透过性膜≠半透膜

膜的种类 物质透过性 特点

半透膜 较小物质通过,较大物质不能通过 不具有选择性,无生物活性

选择透 过性膜 要选择吸收的离子、小分子可以通过,而其他的离子、小分子和大分子不能通过 具有选择性和生物活性,是生物膜,需依据细胞主动选择

[对点训练]

下图表示渗透作用装置图,其中半透膜为膀胱膜,图甲、丙装置中溶液A、B、a、b的浓度分别用MA、MB、Ma、Mb表示,图乙、丁分别表示一段时间后,图甲、丙装置中溶液液面上升的高度h1、h2。如果A、B、a、b均为蔗糖溶液,且MA>MB、Ma=Mb>MA。则达到平衡后 ( )

A.h1>h2、Ma>Mb B.h1>h2、Ma<Mb

C.h1<h2、Ma<Mb D.h1<h2、Ma>Mb

解析:由题意“MA>MB、Ma=Mb>MA”可知,水分子通过半透膜进入漏斗内,液面都升高,又由于Ma=Mb>MA>MB,所以Ma与MA的浓度差小于Mb与MB的浓度差,a中吸水小于b中吸水,所以达到平衡后h1<h2、Ma>Mb。综上分析,D正确。

答案:D

■逐点清(二) 渗透作用原理的应用

1.比较不同溶液浓度的大小

比较项目 漏斗内 烧杯内

溶液浓度 M N

现象及结论 若漏斗内液面上升,则M >N 若漏斗内液面不变,则M=N 若漏斗内液面下降,则M<N 2.探究物质能否通过半透膜的方法(以碘和淀粉为例)

烧杯内淀粉溶液 漏斗内碘液 结论

变蓝 不变蓝 碘能通过半透膜,而淀粉不能

不变蓝 变蓝 淀粉能通过半透膜,而碘不能

变蓝 变蓝 淀粉和碘都能通过半透膜

不变蓝 不变蓝 淀粉和碘都不能通过半透膜

[典例] 将若干生理状况基本相同,长度为3 cm的鲜萝卜条分为四组,分别置于三种摩尔浓度相同的溶液(实验组)和清水(对照组)中,测量每组萝卜条的平均长度,结果如图。据图分析,下列叙述错误的是 ( )

A.对照组中萝卜条长度增加较少的原因是受细胞壁的伸缩性的限制

B.实验结果说明萝卜细胞膜上有运输甘油和葡萄糖的载体

C.清水、甘油溶液和葡萄糖溶液的萝卜条细胞发生了渗透吸水

D.实验结束后,实验组中的萝卜条的细胞液浓度都比实验前大

[解析] 对照组中细胞吸水,但由于细胞壁的伸缩性相对较小,所以细胞体积增大较小,萝卜条长度增加较少,A正确;甘油为脂溶性小分子,进入细胞的方式为自由扩散,所以细胞膜上没有运输甘油的载体蛋白,B错误;在清水中,细胞液浓度大,发生渗透吸水,甘油组和葡萄糖组由于都吸收了溶质进入细胞,细胞液浓度变大,也发生了渗透吸水,C正确;蔗糖使组织细胞失去水分,所以细胞液浓度变大,甘油组和葡萄糖组由于都吸收了溶质进入细胞,所以细胞液浓度也变大了,D正确。

[答案] B

[方法技巧]

判断植物细胞的吸水、失水的两种方法

(1)通过比较细胞外溶液和细胞液的浓度大小来判断

当细胞外溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水;当细胞外溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水;当细胞外溶液浓度与细胞液的浓度相等时,细胞失水量和吸水量相等,水分子进出细胞处于动态平衡。

(2)根据重量或长度变化(如萝卜条)来判断

若重量增加或长度变长,则吸水;反之则失水。

[对点训练]

如图甲为两个渗透装置,装置1中的溶液a、装置2中的溶液b为不同浓度的同种溶液,且a溶液浓度A.图甲中装置2的液面一段时间后会高于装置1的液面

B.图乙中的⑥⑦⑧相当于图甲中的②半透膜

C.若图乙所示为某农作物根毛细胞,此时应及时灌溉

D.图甲中的2个装置达到渗透平衡后,水分子就不再通过半透膜,所以液面不能继续升高

解析:由于a溶液浓度答案:D

微课题(二) 探究植物细胞的吸水与失水

[科学探究·启迪思维]

为了探究时间对紫色洋葱鳞片叶表皮细胞质壁分离的影响,某学校生物兴趣小组按照以下步骤进行了实验。

①取一定浓度的蔗糖溶液各10 mL,分别加到培养皿中,盖上皿盖。

②从洋葱鳞片叶相同部位撕取3 mm2的外表皮若干,迅速分别投入装有蔗糖溶液的培养皿中,使其完全浸入,浸泡时间分别是2 min、4 min、6 min、8 min、10 min、12 min、14 min。

③从1号培养皿开始,依次取出紫色洋葱鳞片叶外表皮,放在干燥的载玻片上,盖上盖玻片,制成临时装片。

④将装片置于显微镜下观察,找到合适的视野拍照保留实验现象。

⑤在照片中计数视野内总细胞个数及质壁分离细胞个数,计算质壁分离细胞所占比例,记录实验数据。并绘制了如图所示的曲线。

[问题探讨]

(1)该实验中使用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料的好处是什么?质壁分离的外因是什么?

提示:有紫色的大液泡,便于观察质壁分离现象。外因是外界溶液浓度大于细胞液浓度。

(2)不同处理时间的实验组必须在同一时间、同一地点进行,目的是什么?

提示:排除(温度、大气压等)无关变量对实验结果的干扰。

(3)实验步骤③中,不是将洋葱表皮置于清水中,也不是将洋葱表皮置于相应浓度的蔗糖溶液中的原因分别是什么?

提示:细胞会发生质壁分离复原现象;处理时间相应延长,实验结果不准确。

(4)由袁隆平海水稻科研团队研发的海水稻,适合在海边滩涂等盐碱地生长。有人提出,海水稻根部细胞的细胞液浓度比一般水稻品种(生长在普通土壤上)的高。请利用质壁分离实验方法设计实验进行验证(简要写出实验设计思路)。

提示:分别取耐盐碱水稻根的成熟区细胞和普通水稻根的成熟区细胞,将其分别放入配制好的一系列浓度的蔗糖溶液中,观察对比两种植物细胞发生质壁分离的情况。

[深化知能·思维建模]

(一)运用科学思维分析质壁分离和复原实验

1.实验材料的选择原因:紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液中有花青素,使液泡中的细胞液呈紫色,便于观察质壁分离现象。

2.引发质壁分离的两种原因

3.从两个角度分析质壁分离发生的条件

细胞角度 ①死细胞、动物细胞及未成熟的植物细胞(如根尖分生区细胞)不发生质壁分离及复原现象;

②具有中央大液泡的成熟植物活细胞可发生质壁分离及复原现象

溶液角度 ①在一定浓度(溶质不能透过膜)的溶液中只会发生质壁分离现象,不能发生自动复原现象(只有用清水或低渗溶液处理,方可复原);

②在一定浓度(溶质可透过膜)的溶液(如KNO3、甘油等)中可发生质壁分离后自动复原现象;

③在高浓度溶液中可发生质壁分离现象,但不会发生质壁分离复原现象

4.本实验存在两组对照实验

第一组 实验组 经质量浓度为0.3 g/mL蔗糖溶液处理后发生质壁分离的洋葱表皮细胞

对照组 自然状态下的洋葱表皮细胞

第二组 实验组 用清水处理后发生了质壁分离复原的洋葱表皮细胞

对照组 发生了质壁分离的洋葱表皮细胞

(二)质壁分离和复原在真实问题中的拓展应用

1.判断成熟植物细胞的死活

2.测定细胞液浓度范围

3.比较不同成熟植物细胞的细胞液浓度

4.比较未知浓度溶液的浓度大小

5.鉴别不同种类的溶液(如KNO3溶液和蔗糖溶液)

[迁移应用·逐点练清]

题点(一) 质壁分离和复原实验

1.下列有关观察植物细胞的质壁分离和复原实验的叙述,正确的是 ( )

A.选用的植物材料的细胞液中必须含有色素

B.设计两组实验,分别观察细胞的质壁分离和复原

C.至少需要使用低倍光学显微镜观察3次

D.质壁分离后的复原过程中,细胞吸水能力逐渐增强

解析:选用的植物材料的细胞必须是成熟的细胞,细胞液中含有色素更有利于观察实验现象,细胞液中不含有色素的成熟植物细胞也可以用来探究植物细胞的吸水与失水,A错误;观察细胞的质壁分离和复原只需要一组实验,前后进行对比,无需设计两组实验,B错误;进行质壁分离及复原实验时,至少要用低倍镜观察3次,依次是观察正常细胞、观察质壁分离的细胞、观察质壁分离复原的细胞,C正确;质壁分离后的复原过程中,细胞会吸水,导致细胞液浓度逐渐降低,细胞吸水能力逐渐减弱,D错误。

答案:C

2.以紫色洋葱鳞片叶为材料进行细胞质壁分离和复原的实验,

原生质层长度和细胞长度分别用X和Y表示(如图)。在处理时

间相同的前提下,下列有关叙述正确的是 ( )

A.同一细胞用不同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,则紫色越浅

B.同一细胞用不同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越大,则所用蔗糖溶液浓度越高

C.不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,则越易复原

D.不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越大,则细胞的正常细胞液浓度越高

解析:同一细胞用不同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,质壁分离越明显,紫色越深;X/Y值越大,质壁分离越不明显,所用蔗糖浓度越低,A、B错误。不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,质壁分离越明显,说明这种细胞液与外界溶液浓度差大,质壁分离时失水多,不容易复原,C错误。不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越大,质壁分离越不明显,说明原生质层内外溶液浓度差越小,则细胞液的浓度较高,D正确。

答案:D

3.将某种植物的成熟细胞放入一定浓度的物质A溶液中,发现其原生质体(即植物细胞中细胞壁以内的部分)的体积变化趋势如图所示。下列叙述正确的是( )

A.0~4 h内物质A没有通过细胞膜进入细胞内

B.0~1 h内细胞体积与原生质体体积的变化量相等

C.2~3 h内物质A溶液的浓度小于细胞液的浓度

D.0~1 h内液泡中液体的浓度大于细胞质基质的浓度

解析:根据图示可以看出细胞发生了质壁分离及自动复原,表明外界溶液中的溶质分子A被细胞吸收,使得在实验过程的后期细胞液浓度开始大于外界溶液的浓度,从而发生质壁分离复原现象,A错误;细胞壁的伸缩性比原生质层的伸缩性小,因此原生质体的体积变化量大于细胞体积的变化量,B错误;2~3 h内为质壁分离复原过程,细胞吸水,物质A溶液的浓度小于细胞液的浓度,C正确;据图分析,0~1 h内外界溶液的浓度大于细胞液浓度,细胞表现为失水,此时细胞液中的水分子先经过自由扩散进入细胞质基质中,因此细胞液的浓度小于细胞质基质的浓度,D错误。

答案:C

[归纳拓展] 质壁分离和复原实验的三个注意点

(1)将发生质壁分离的植物细胞置于低浓度的溶液或蒸馏水中,植物细胞会发生质壁分离的复原,但如果所用溶液为葡萄糖、KNO3、尿素、乙二醇等能被细胞吸收的物质,发生质壁分离后因细胞主动或被动吸收溶质而使细胞液浓度增大,植物细胞会吸水引起质壁分离后的自动复原。

(2)质壁分离过程中,外界溶液浓度大于细胞液浓度,质壁分离程度越大,植物细胞吸水能力越强;质壁分离复原过程中,外界溶液浓度小于细胞液浓度。

(3)质壁分离与复原过程中水分子的移动是双向的,但表面现象是单向的。

题点(二) 质壁分离和复原实验的应用

4.如图为某种植物幼苗(大小、长势相同)均分为甲、乙两组后,在两种不同浓度的KNO3溶液中培养时鲜重的变化情况(其他条件相同且不变)。下列有关叙述错误的是 ( )

答案:B

5.如图所示为某植物表层细胞在不同溶液中,一定时间后细胞吸水力与原生质体相对体积之间的关系(正常状态下原生质体相对体积为1.0)。下列相关叙述正确的是 ( )

A.若该植物为洋葱,则该细胞一定为洋葱外表皮细胞

B.a点时的细胞体积显著小于b点时的细胞体积

C. b点之后,随着细胞吸水力的下降,细胞液的渗透压逐渐增大

D.在一定浓度的KNO3溶液中,原生质体相对体积可能会由0.5自动恢复到1.0

解析:洋葱内表皮也存在中央大液泡,也会发生渗透吸水或失水,A错误;由图可知,b点前细胞发生质壁分离,b点后细胞在正常的基础上继续吸水,原生质体体积增大,但因为细胞壁的伸缩性很小,a、b点时期植物细胞体积大小基本相同,B错误;b点之后,细胞吸水力下降,细胞液的渗透压逐渐减小,C错误;在一定浓度的KNO3溶液中,植物细胞会发生质壁分离自动复原,即原生质体相对体积可由0.5自动恢复到1.0,D正确。

答案:D

[易错提醒] 质壁分离和复原实验的三个易错点

(1)并非所有细胞都可发生质壁分离。具有中央大液泡的成熟植物细胞可发生质壁分离与复原现象。死细胞、动物细胞及未成熟的植物细胞(如根尖分生区细胞)不发生质壁分离与复原现象。

(2)并非一定要选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作实验材料。只是紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞液中含有色素,使液泡呈现一定的颜色,更有利于观察实验现象。

(3)并非质壁分离后细胞的吸水能力下降。植物细胞的吸水能力主要取决于细胞液的渗透压,当植物细胞失水后渗透压升高,细胞吸水能力增强。

微课题(三) 分析和探究物质进出细胞的方式及影响因素

[系统深化知能]

1.同一物质的不同运输方式归纳

物质 相应过程 运输方式

水 进出细胞 协助扩散、自由扩散

葡萄糖 进入红细胞 协助扩散

进入小肠绒毛上皮细胞、肾小管重吸收葡萄糖 主动运输

Na+ 进入神经细胞 协助扩散(靠离子通道)

运出神经细胞 主动运输(钠—钾泵)

K+ 进入神经细胞 主动运输(钠—钾泵)

运出神经细胞 协助扩散(靠离子通道)

2.影响物质跨膜运输因素的分析

(1)浓度差对物质跨膜运输的影响

①浓度差:主要影响自由扩散和协助扩散。

②自由扩散:浓度差越大,运输速率越大。

③协助扩散:浓度差达到一定程度后运输速率不再继续增加,原因是受转运蛋白数量的限制。

(2)氧气含量对跨膜运输的影响

通过影响细胞呼吸进而影响主动运输的速率。

①P点时:无氧呼吸为物质的运输提供能量。

②PQ段:随着氧气含量的增加,有氧呼吸产生的能量越多,主动运输的速率越大。

③Q点以后:当氧气含量达到一定程度后,受载体蛋白数量以及其他限制因素的影响,运输速率不再增加。

(3)温度对物质运输速率的影响

3.探究物质跨膜运输方式的实验设计

(1)探究是主动运输还是被动运输的方法

(2)探究是自由扩散还是协助扩散的方法

[情境迁移用活]

柽柳是强耐盐植物,它的叶子和嫩枝可以将吸收到植物体内的盐分排出。柽柳根部可从土壤中吸收Ca2+,但不能确定吸收Ca2+的方式是主动运输还是被动运输。为此,某研究人员设计了两组实验,第一组给予根系正常的细胞呼吸,第二组用呼吸抑制剂抑制根系呼吸。

[问题设计]

(1)柽柳适于生长在盐碱地区,推测其根细胞的最大特点并说出依据。

提示:其根部细胞的最大特点是细胞液的浓度较高,只有这样才能保证柽柳根细胞吸水,不会因为失水死亡。

(2)为确定吸收Ca2+的方式,研究人员为什么设计一组用呼吸抑制剂抑制根系呼吸的实验?

提示:因为如果Ca2+的运输方式是主动运输,则需消耗细胞呼吸产生的能量,若不消耗细胞呼吸产生的能量则是被动运输。

(3)这样的探究实验要测定的因变量是什么?

提示:实验组和对照组在实验前后培养液中Ca2+浓度的变化。

[解题思维建模]

[典例] (2021·浙江1月选考)如图为植物细胞质膜中H+ ATP酶

将细胞质中的H+转运到膜外的示意图。

下列叙述正确的是 ( )

A.H+转运过程中H+ ATP酶不发生形变

B.该转运可使膜两侧H+维持一定的浓度差

C.抑制细胞呼吸不影响H+的转运速率

D.线粒体内膜上的电子传递链也会发生图示过程

[解析] 由图可知,H+转运过程为主动运输过程,需载体蛋白协助,因此H+转运过程中H+ ATP酶的形状会发生改变,A错误;通过主动运输,膜两侧的H+可维持一定的浓度差,B正确;抑制细胞呼吸,会使能量供应减少,而H+转运过程需要能量,因此抑制细胞呼吸会影响H+的转运速率,C错误;线粒体内膜上的电子传递链是产生ATP的过程,而图示为ATP的分解过程,D错误。

[答案] B

内化思维模型

“三看法”快速判断物质进出细胞的方式

物质跨膜运输的方式,可以根据膜两侧的浓度大小、是否耗能以及物质的粒子大小或性质等要素进行判断。据此构建“三看法”的判断模型:

[题点考法全训]

1.下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是 ( )

A.吞噬细胞摄入病原体的过程属于胞吞

B.固醇类激素进入靶细胞的过程属于协助扩散

C.护肤品中的甘油进入皮肤细胞的过程属于主动运输

D.葡萄糖进入人的红细胞属于主动运输

解析:吞噬细胞摄入病原体的过程属于胞吞,A正确;固醇类激素属于脂溶性物质,进入靶细胞的过程属于自由扩散,B错误;护肤品中的甘油属于脂溶性物质,进入皮肤细胞的过程属于自由扩散,C错误;葡萄糖进入人的红细胞是顺浓度梯度运输,属于协助扩散,D错误。

答案:A

2.盐碱地中的某种植物,其细胞的液泡膜上有一种载体蛋白,能将细胞质基质中的Na+逆浓度梯度运入液泡,降低Na+对细胞质基质中酶的伤害。下列叙述错误的是( )

A.Na+进入液泡与葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式相同

B.Na+进入液泡的过程受土壤板结程度的影响

C.该载体蛋白作用的结果降低了植物的耐盐性

D.该载体蛋白作用的结果有助于增强细胞的吸水力

解析:细胞的液泡膜上的载体蛋白能逆浓度运输Na+,说明Na+的运输方式是主动运输,葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式是主动运输,A正确;土壤板结程度影响细胞的有氧呼吸强度,从而影响主动运输过程的能量供应,影响Na+进入液泡,B正确;当Na+运入细胞液后,提高了细胞液的浓度,可以增强细胞的吸水能力,提高植物的耐盐性,C错误;由于该载体蛋白的作用,使液泡内Na+浓度增大,渗透压上升,细胞吸水力增强,D正确。

答案:C

3.如图为物质a的分子跨膜运输示意图。下列相关叙述正确的是 ( )

A.图中K+、Na+和a分子进入细胞的方式都属于主动运输

B.加入线粒体抑制剂对a分子的运输没有影响

C.一种物质可以通过不同转运方式进出细胞

D.载体蛋白③运输物质a的速度只与膜两侧的浓度差有关

解析:图中Na+进入细胞的方式是协助扩散,A错误;a分子进入细胞的方式属于主动运输,加入线粒体抑制剂对物质a分子的运输有影响,B错误;一种物质可以通过协助扩散或主动运输等不同转运方式进出细胞,如图中a分子,C正确;载体蛋白③运输物质a的速度与膜两侧的浓度差及载体数量有关,D错误。

答案:C

[归纳拓展] 主动运输的两种类型

第一类:直接消耗ATP的主动运输

ATP驱动泵既是载体也是催化ATP水解的酶

第二类:间接消耗ATP的主动运输

如图:小肠上皮细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖时,没有直接消

耗ATP,而是利用Na+浓度差的能量。但是Na+浓度差的建

立是依靠Na+ K+泵的,而Na+ K+需要消耗ATP。

肾小管上皮细胞吸收葡萄糖同上。

[典例] (2021·山东高考)液泡是植物细胞中储存Ca2+的主要细胞器,液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度。该浓度梯度驱动H+通过液泡膜上的载体蛋白CAX完成跨膜运输,从而使Ca2+以与H+相反的方向同时通过CAX进行进入液泡并储存。下列说法错误的是 ( )

A.Ca2+通过CAX的跨膜运输方式属于协助扩散

B.Ca2+通过CAX的运输有利于植物细胞保持坚挺

C.加入H+焦磷酸酶抑制剂,Ca2+通过CAX的运输速率变慢

D.H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输方式属于主动运输

[解析] Ca2+通过CAX的跨膜运输方式为主动运输,所需要的能量由H+顺浓度梯度产生的势能提供,A错误;Ca2+通过CAX的运输进入液泡增加细胞液的浓度,有利于植物细胞保持坚挺,B正确;加入H+焦磷酸酶抑制剂,则液泡中的H+浓度降低,液泡膜两侧的H+浓度梯度差减小,为Ca2+通过CAX的运输提供的能量减少,Ca2+的运输速率变慢,C正确;根据题干信息分析可知,H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输需要水解无机焦磷酸来提供能量,故该跨膜运输方式为主动运输,D正确。

[答案] A

[追根溯源]

高考“善于借鉴,巧加变换”

本题与我们平时训练的一些模拟题极为类似(一些高考题的命制常受模拟题的启发),如[升维训练]第1题。图2中,当H+顺浓度梯度扩散时释放能量用来合成ATP,与例题中Ca2+进入液泡需要的能量由H+顺浓度扩散提供能量的原理相同;不同的是液泡H+浓度差的形成消耗ATP。所以Ca2+进入细胞属于间接消耗ATP的主动运输。

[升维训练]

1.(2021·青岛模拟)某科研小组将叶绿体置于pH=4的酸性溶液中,使叶绿体基质和类囊体腔酸化,然后转移到pH=8的碱性溶液中,加入ADP和Pi,使得叶绿体基质pH迅速提高到8,发现类囊体腔内仍为pH=4.0,测得有ATP出现,随之类囊体腔与叶绿体基质的pH的差别消失。下列有关分析错误的是 ( )

A.H+驱动了ATP复合酶,将ADP转化为ATP

B.光可为该实验提供能量,是该实验进行的必要条件

C.植物体内生成ATP的场所有细胞质基质、叶绿体囊状结构薄膜、线粒体

D.叶肉细胞中的叶绿体依靠水的光解产生类似于图2的条件

解析:根据题图分析可知,产生ATP的条件是类囊体腔中的H+浓度高于叶绿体基质,所以H+驱动了ATP复合酶,将ADP转化为ATP,A正确;此实验中没有设置光照,所以不能得出光照是该实验进行的必需条件这一结论,B错误;植物体内生成ATP的生理过程包括呼吸作用和光合作用,发生的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体囊状结构薄膜,C正确;叶肉细胞中的叶绿体依靠水的光解产生类似于图2的条件,D正确。

答案:B

2.有些物质逆浓度梯度进入细胞的动力并不是直接消耗ATP,而是以另一物质的浓度梯度为动力进行,这种运输方式被称为协同运输,如小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖就是伴随高浓度的Na+内流而完成的。如图为小肠绒毛上皮细胞吸收和释放葡萄糖的过程示意图。下列相关说法正确的是 ( )

A.协同运输不直接消耗ATP,是一种被动运输方式

B.抑制细胞呼吸,不会影响协同运输的速率

C.红细胞吸收葡萄糖是一种典型的协同运输

D.小肠绒毛上皮细胞排出葡萄糖的方式是协助扩散

解析:根据题干信息分析可知,协同运输是一种逆浓度梯度进行的运输,属于主动运输,A错误;抑制细胞呼吸,将影响Na+K+泵的运输,使更多的Na+停留在细胞内,细胞内Na+增多,从而影响协同运输过程中Na+进入细胞内,影响协同运输的速率,B错误;红细胞吸收葡萄糖的方式是协助扩散,顺浓度梯度进行,C错误;从图中看出,小肠绒毛上皮细胞排出葡萄糖是顺浓度梯度进行的,需要载体蛋白的协助,其运输方式属于协助扩散,D正确。

答案:D

3.ATP合酶是合成ATP所需的催化酶,由F0和F1两部分组成。当H+顺浓度梯度穿过ATP合酶时,ADP与Pi结合形成ATP。

(1)该图所示的含ATP合酶的生物膜在下列哪种结构中可找到?________(填编号)。

A.线粒体外膜 B.线粒体内膜

C.叶绿体外膜 D.叶绿体内膜

(2)ATP合酶是一种复合蛋白,对H+的作用是__________________,图中H+通过膜的方式是________。

(3)如果ATP合酶的F1位于叶绿体类囊体腔内,根据以上分析,仅考虑溶液pH的情况下,将离体叶绿体类囊体置于pH=4的酸性溶液中稳定后,转移到什么样的溶液中可有ATP的产生?____________________________________________

__________________________________________________________________。

解析:(1)光合作用的光反应和细胞呼吸都能产生ATP,光反应场所是类囊体薄膜,细胞呼吸场所是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,故在线粒体内膜上存在ATP合酶,B正确。(2)H+可以顺浓度梯度穿过ATP合酶,故ATP合酶对于ATP的合成来说是酶,对于运输H+来说是载体蛋白,H+通过膜的方式是协助扩散。(3)ATP合酶的F1位于叶绿体类囊体腔内,根据以上分析,将离体叶绿体类囊体置于pH=4的酸性溶液中稳定后,转移到含ADP和Pi的pH小于4的适宜溶液中,H+顺浓度梯度穿过ATP合酶,可有ATP的产生。

答案:(1)B (2)运输H+的载体蛋白 协助扩散 (3)转移到pH小于4的溶液中可有ATP产生

1.红细胞吸水和失水的现象、植物细胞质壁分离及其复原的实验,说明细胞可以通过渗透作用吸水或失水,而渗透作用就是水分子通过半透膜的扩散,这就说明水分子可以通过扩散的方式进出细胞。动物细胞的细胞膜、植物细胞的原生质层都相当于一层半透膜。

2.一些不带电荷的无机小分子和脂溶性的有机小分子可以通过自由扩散的方式进出细胞。离子和较大的有机分子的跨膜运输必须借助转运蛋白。

3.转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白两类。借助载体蛋白或通道蛋白顺浓度梯度运输的,不需要细胞提供能量,叫作协助扩散。水分子的跨膜运输既可以通过自由扩散也可以借助通道蛋白进行协助扩散。

4.自由扩散和协助扩散都是顺浓度梯度运输,都不需要细胞提供能量,因此属于被动运输。

5.借助载体蛋白逆浓度梯度运输,需要细胞提供能量的运输方式称为主动运输。

6.蛋白质和多糖等有机大分子由于分子太大,靠转运蛋白无法运输,故通过胞吞或胞吐进出细胞。

第6讲 细胞的物质输入和输出

2.1.1 阐明质膜具有选择透过性

2.1.2 举例说明有些物质顺浓度梯度进出细胞,不需要额外提供能量;有些物质逆浓度梯度进出细胞,需要能量和载体蛋白

2.1.3 举例说明大分子物质可以通过胞吞、胞吐进出细胞

一、被动运输

(一)水进出细胞的原理

1.渗透作用

概念 水分子(或其他溶剂分子)通过_______的扩散过程

发生的条件 具有_______;半透膜两侧具有_______

半透膜

半透膜

浓度差

2.渗透作用原理的应用

(1)验证渗透作用发生的条件

(2)渗透现象分析

项目 漏斗内 烧杯内

溶液浓度 M N

现象及结论 ①若漏斗内液面上升,则M___N ②若漏斗内液面_____,则M=N ③若漏斗内液面下降,则M___N 不变

>

<

3.动植物细胞吸水的条件

(1)动物细胞的吸水和失水

①原理:细胞膜相当于一层“半透膜”;_______与外界溶液间具有浓度差。

②现象

细胞质

当外界溶液浓度____细胞质浓度时,细胞吸水膨胀 当外界溶液浓度____细胞质浓度时,细胞失水皱缩 当外界溶液浓度____细胞质浓度时,细胞维持正常形态

小于

大于

等于

(2)植物细胞的吸水和失水(以成熟植物细胞为例)

①原理

②现象

当外界溶液浓度____细胞液浓度时,细胞发生质壁分离现象 当外界溶液浓度_____细胞液浓度时,细胞吸水膨胀,由于存在细胞壁,细胞不会涨破 当外界溶液浓度____细胞液浓度时,细胞维持正常形态

大于

小于

等于

(二)探究植物细胞的吸水和失水

(以观察植物细胞的质壁分离和复原为例)

1.实验原理

(1)成熟植物细胞的________相当于一层半透膜。

(2)_______具有一定的浓度,能渗透吸水和失水。

(3)原生质层的伸缩性比细胞壁的伸缩性___。

原生质层

细胞液

大

2.实验步骤

3.实验现象

(三)自由扩散和协助扩散图示分析

1.图中属于自由扩散的途径是_,它与另外两个途径的相同点是物质从_______________运输,不同点是________________。

2.途径b的转运蛋白是_________,它只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。

3.途径c的转运蛋白是_________,它只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。

4.途径a、b、c________能量,膜内外___________________会直接影响物质运输的速率,途径b、c物质运输的速率还与转运蛋白的数量有关

高浓度向低浓度

不需要转运蛋白

载体蛋白

通道蛋白

不消耗

物质浓度梯度的大小

a

二、主动运输与胞吞、胞吐

1.主动运输

概念 需要_________的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,物质___________进行跨膜运输的方式

影响 因素 ①_________的种类和数量;

②______浓度、温度等影响能量的因素

实例 小肠上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸,红细胞吸收K+等

意义 选择吸收所需要的物质,排出________和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要

载体蛋白

逆浓度梯度

载体蛋白

氧气

代谢废物

2.胞吞和胞吐

项目 胞吞 胞吐 概念 大分子物质与______________结合,引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成____,进入细胞内部 细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与_______融合,将大分子排出细胞 方向 细胞外―→细胞内 细胞内―→细胞外 能源来源 _________释放的能量(ATP) 举例 吞噬细胞吞噬抗原、变形虫摄取水中的有机物颗粒 乳腺细胞合成的蛋白质、内分泌腺分泌细胞合成的蛋白类激素、消化腺细胞分泌的_______

意义 可以实现_______________物质进出细胞,保证细胞对物质运输的需求及生命活动的正常进行 膜上的蛋白质

囊泡

细胞膜

细胞呼吸

消化酶

大分子或颗粒状

[特别提醒]

①胞吞和胞吐体现了细胞膜具有一定的流动性。

②胞吞和胞吐的物质可以是固体,也可以是液体。

③胞吞和胞吐的对象一般是一些颗粒性物质、蛋白质等大分子,不需要转运蛋白。

一、判断正误——从微点上澄清概念

1.质壁分离复原过程中,细胞的吸水能力逐渐降低。 (2021·湖南卷) ( )

2.获取叶圆片放入乙糖溶液中,得到乙实验组,若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶肉细胞可能发生了质壁分离。 (2020·全国卷Ⅱ) ( )

3.给玉米施肥过多时,会因根系水分外流引起“烧苗”现象。(2018·全国卷Ⅰ)( )

4.成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP,为主动运输Na+和K+提供能量。 (2021·河北卷) ( )

5.口服维生素D通过自由扩散的方式被吸收。 ( )

6.渗透作用是指水分子从溶液浓度较高处向溶液浓度较低处进行的扩散。

(2019·浙江卷) ( )

提示:渗透是指水分子或其他溶剂分子从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液中的扩散。

√

√

√

√

√

×

二、分析作答——从关联思维上理解概念

1.(必修1 P67正文拓展)水是极性分子,而磷脂分子的尾部是疏水的。水分子是否只能以自由扩散方式运输?

提示:不是。水分子可以通过自由扩散进出细胞,但更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞的。

2.(必修1 P71“相关信息”延伸思考)吞噬细胞吞噬病毒、细菌是否会形成囊泡?在细胞内怎样把病毒和细菌分解?

提示:吞噬细胞吞噬病毒、细菌的方式是胞吞,会形成囊泡。囊泡和溶酶体融合,病毒和细菌被溶酶体酶逐步分解。

3.(必修1 P72正文拓展)举例说明物质跨膜运输的方式与细胞膜结构的关系。

提示:①协助扩散和主动运输依赖细胞膜上转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。②胞吞和胞吐过程也需要膜上蛋白质的参与,更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

微课题(一) 渗透作用的原理及应用

■逐点清(一) 渗透作用的原理及影响渗透作用中液面变化的因素

半透膜表面积的大小 半透膜两侧的浓度差

在浓度NB=NC>NA,其他条件相同的情况下,半透膜的表面积越大,单位时间内进出半透膜的水量越多,液面变化越明显 在其他条件相同的情况下,半透膜两侧的浓度差越大,单位时间内进出半透膜的水量越多,液面变化越明显

结果:VB>VC,ΔhB=ΔhC 结果:VB>VC,ΔhB>ΔhC

[典例] 某同学为探究膜的通透性而设计了如图所示的

渗透装置,开始时烧杯内的液面和长颈漏斗内的液面相

平,在长颈漏斗内液面上升的过程中会出现的现象是( )

A.当液面停止上升时,半透膜内外两侧的浓度相等

B.水分子通过半透膜从清水向蔗糖溶液扩散的速率逐渐增快

C.当半透膜两侧液体浓度相等时,水分子不再通过半透膜扩散

D.当半透膜两侧水分子进出速率相等时,长颈漏斗内液面最高

[解析] 长颈漏斗内液面上升的过程中,半透膜两侧溶液浓度差逐渐减小,但液面停止上升时,漏斗内外的浓度仍然不相等,A错误;从烧杯进入漏斗中的水分子多于由漏斗进入烧杯中的水分子,所以水分子运输方向表现为通过半透膜从清水向蔗糖溶液扩散,且速率逐渐减慢,B错误;当半透膜两侧液体浓度相等时,仍然存在水分子的进出,只是进出达到动态平衡,C错误;由于起始时内外浓度差最大,水分子通过渗透作用扩散到漏斗内的速率最大,随着液面升高,蔗糖溶液浓度降低,内外浓度差减小,水分子通过渗透作用扩散到漏斗内的速率逐渐降低,当进入漏斗的水分子与从漏斗进入清水中的水分子速率达到平衡,液面不再升高,此时长颈漏斗内液面最高,D正确。

[答案] D

[易错提醒] 选择透过性膜≠半透膜

膜的种类 物质透过性 特点

半透膜 较小物质通过,较大物质不能通过 不具有选择性,无生物活性

选择透 过性膜 要选择吸收的离子、小分子可以通过,而其他的离子、小分子和大分子不能通过 具有选择性和生物活性,是生物膜,需依据细胞主动选择

[对点训练]

下图表示渗透作用装置图,其中半透膜为膀胱膜,图甲、丙装置中溶液A、B、a、b的浓度分别用MA、MB、Ma、Mb表示,图乙、丁分别表示一段时间后,图甲、丙装置中溶液液面上升的高度h1、h2。如果A、B、a、b均为蔗糖溶液,且MA>MB、Ma=Mb>MA。则达到平衡后 ( )

A.h1>h2、Ma>Mb B.h1>h2、Ma<Mb

C.h1<h2、Ma<Mb D.h1<h2、Ma>Mb

解析:由题意“MA>MB、Ma=Mb>MA”可知,水分子通过半透膜进入漏斗内,液面都升高,又由于Ma=Mb>MA>MB,所以Ma与MA的浓度差小于Mb与MB的浓度差,a中吸水小于b中吸水,所以达到平衡后h1<h2、Ma>Mb。综上分析,D正确。

答案:D

■逐点清(二) 渗透作用原理的应用

1.比较不同溶液浓度的大小

比较项目 漏斗内 烧杯内

溶液浓度 M N

现象及结论 若漏斗内液面上升,则M >N 若漏斗内液面不变,则M=N 若漏斗内液面下降,则M<N 2.探究物质能否通过半透膜的方法(以碘和淀粉为例)

烧杯内淀粉溶液 漏斗内碘液 结论

变蓝 不变蓝 碘能通过半透膜,而淀粉不能

不变蓝 变蓝 淀粉能通过半透膜,而碘不能

变蓝 变蓝 淀粉和碘都能通过半透膜

不变蓝 不变蓝 淀粉和碘都不能通过半透膜

[典例] 将若干生理状况基本相同,长度为3 cm的鲜萝卜条分为四组,分别置于三种摩尔浓度相同的溶液(实验组)和清水(对照组)中,测量每组萝卜条的平均长度,结果如图。据图分析,下列叙述错误的是 ( )

A.对照组中萝卜条长度增加较少的原因是受细胞壁的伸缩性的限制

B.实验结果说明萝卜细胞膜上有运输甘油和葡萄糖的载体

C.清水、甘油溶液和葡萄糖溶液的萝卜条细胞发生了渗透吸水

D.实验结束后,实验组中的萝卜条的细胞液浓度都比实验前大

[解析] 对照组中细胞吸水,但由于细胞壁的伸缩性相对较小,所以细胞体积增大较小,萝卜条长度增加较少,A正确;甘油为脂溶性小分子,进入细胞的方式为自由扩散,所以细胞膜上没有运输甘油的载体蛋白,B错误;在清水中,细胞液浓度大,发生渗透吸水,甘油组和葡萄糖组由于都吸收了溶质进入细胞,细胞液浓度变大,也发生了渗透吸水,C正确;蔗糖使组织细胞失去水分,所以细胞液浓度变大,甘油组和葡萄糖组由于都吸收了溶质进入细胞,所以细胞液浓度也变大了,D正确。

[答案] B

[方法技巧]

判断植物细胞的吸水、失水的两种方法

(1)通过比较细胞外溶液和细胞液的浓度大小来判断

当细胞外溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水;当细胞外溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水;当细胞外溶液浓度与细胞液的浓度相等时,细胞失水量和吸水量相等,水分子进出细胞处于动态平衡。

(2)根据重量或长度变化(如萝卜条)来判断

若重量增加或长度变长,则吸水;反之则失水。

[对点训练]

如图甲为两个渗透装置,装置1中的溶液a、装置2中的溶液b为不同浓度的同种溶液,且a溶液浓度

B.图乙中的⑥⑦⑧相当于图甲中的②半透膜

C.若图乙所示为某农作物根毛细胞,此时应及时灌溉

D.图甲中的2个装置达到渗透平衡后,水分子就不再通过半透膜,所以液面不能继续升高

解析:由于a溶液浓度

微课题(二) 探究植物细胞的吸水与失水

[科学探究·启迪思维]

为了探究时间对紫色洋葱鳞片叶表皮细胞质壁分离的影响,某学校生物兴趣小组按照以下步骤进行了实验。

①取一定浓度的蔗糖溶液各10 mL,分别加到培养皿中,盖上皿盖。

②从洋葱鳞片叶相同部位撕取3 mm2的外表皮若干,迅速分别投入装有蔗糖溶液的培养皿中,使其完全浸入,浸泡时间分别是2 min、4 min、6 min、8 min、10 min、12 min、14 min。

③从1号培养皿开始,依次取出紫色洋葱鳞片叶外表皮,放在干燥的载玻片上,盖上盖玻片,制成临时装片。

④将装片置于显微镜下观察,找到合适的视野拍照保留实验现象。

⑤在照片中计数视野内总细胞个数及质壁分离细胞个数,计算质壁分离细胞所占比例,记录实验数据。并绘制了如图所示的曲线。

[问题探讨]

(1)该实验中使用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料的好处是什么?质壁分离的外因是什么?

提示:有紫色的大液泡,便于观察质壁分离现象。外因是外界溶液浓度大于细胞液浓度。

(2)不同处理时间的实验组必须在同一时间、同一地点进行,目的是什么?

提示:排除(温度、大气压等)无关变量对实验结果的干扰。

(3)实验步骤③中,不是将洋葱表皮置于清水中,也不是将洋葱表皮置于相应浓度的蔗糖溶液中的原因分别是什么?

提示:细胞会发生质壁分离复原现象;处理时间相应延长,实验结果不准确。

(4)由袁隆平海水稻科研团队研发的海水稻,适合在海边滩涂等盐碱地生长。有人提出,海水稻根部细胞的细胞液浓度比一般水稻品种(生长在普通土壤上)的高。请利用质壁分离实验方法设计实验进行验证(简要写出实验设计思路)。

提示:分别取耐盐碱水稻根的成熟区细胞和普通水稻根的成熟区细胞,将其分别放入配制好的一系列浓度的蔗糖溶液中,观察对比两种植物细胞发生质壁分离的情况。

[深化知能·思维建模]

(一)运用科学思维分析质壁分离和复原实验

1.实验材料的选择原因:紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液中有花青素,使液泡中的细胞液呈紫色,便于观察质壁分离现象。

2.引发质壁分离的两种原因

3.从两个角度分析质壁分离发生的条件

细胞角度 ①死细胞、动物细胞及未成熟的植物细胞(如根尖分生区细胞)不发生质壁分离及复原现象;

②具有中央大液泡的成熟植物活细胞可发生质壁分离及复原现象

溶液角度 ①在一定浓度(溶质不能透过膜)的溶液中只会发生质壁分离现象,不能发生自动复原现象(只有用清水或低渗溶液处理,方可复原);

②在一定浓度(溶质可透过膜)的溶液(如KNO3、甘油等)中可发生质壁分离后自动复原现象;

③在高浓度溶液中可发生质壁分离现象,但不会发生质壁分离复原现象

4.本实验存在两组对照实验

第一组 实验组 经质量浓度为0.3 g/mL蔗糖溶液处理后发生质壁分离的洋葱表皮细胞

对照组 自然状态下的洋葱表皮细胞

第二组 实验组 用清水处理后发生了质壁分离复原的洋葱表皮细胞

对照组 发生了质壁分离的洋葱表皮细胞

(二)质壁分离和复原在真实问题中的拓展应用

1.判断成熟植物细胞的死活

2.测定细胞液浓度范围

3.比较不同成熟植物细胞的细胞液浓度

4.比较未知浓度溶液的浓度大小

5.鉴别不同种类的溶液(如KNO3溶液和蔗糖溶液)

[迁移应用·逐点练清]

题点(一) 质壁分离和复原实验

1.下列有关观察植物细胞的质壁分离和复原实验的叙述,正确的是 ( )

A.选用的植物材料的细胞液中必须含有色素

B.设计两组实验,分别观察细胞的质壁分离和复原

C.至少需要使用低倍光学显微镜观察3次

D.质壁分离后的复原过程中,细胞吸水能力逐渐增强

解析:选用的植物材料的细胞必须是成熟的细胞,细胞液中含有色素更有利于观察实验现象,细胞液中不含有色素的成熟植物细胞也可以用来探究植物细胞的吸水与失水,A错误;观察细胞的质壁分离和复原只需要一组实验,前后进行对比,无需设计两组实验,B错误;进行质壁分离及复原实验时,至少要用低倍镜观察3次,依次是观察正常细胞、观察质壁分离的细胞、观察质壁分离复原的细胞,C正确;质壁分离后的复原过程中,细胞会吸水,导致细胞液浓度逐渐降低,细胞吸水能力逐渐减弱,D错误。

答案:C

2.以紫色洋葱鳞片叶为材料进行细胞质壁分离和复原的实验,

原生质层长度和细胞长度分别用X和Y表示(如图)。在处理时

间相同的前提下,下列有关叙述正确的是 ( )

A.同一细胞用不同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,则紫色越浅

B.同一细胞用不同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越大,则所用蔗糖溶液浓度越高

C.不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,则越易复原

D.不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越大,则细胞的正常细胞液浓度越高

解析:同一细胞用不同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,质壁分离越明显,紫色越深;X/Y值越大,质壁分离越不明显,所用蔗糖浓度越低,A、B错误。不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越小,质壁分离越明显,说明这种细胞液与外界溶液浓度差大,质壁分离时失水多,不容易复原,C错误。不同细胞用相同浓度蔗糖溶液处理,X/Y值越大,质壁分离越不明显,说明原生质层内外溶液浓度差越小,则细胞液的浓度较高,D正确。

答案:D

3.将某种植物的成熟细胞放入一定浓度的物质A溶液中,发现其原生质体(即植物细胞中细胞壁以内的部分)的体积变化趋势如图所示。下列叙述正确的是( )

A.0~4 h内物质A没有通过细胞膜进入细胞内

B.0~1 h内细胞体积与原生质体体积的变化量相等

C.2~3 h内物质A溶液的浓度小于细胞液的浓度

D.0~1 h内液泡中液体的浓度大于细胞质基质的浓度

解析:根据图示可以看出细胞发生了质壁分离及自动复原,表明外界溶液中的溶质分子A被细胞吸收,使得在实验过程的后期细胞液浓度开始大于外界溶液的浓度,从而发生质壁分离复原现象,A错误;细胞壁的伸缩性比原生质层的伸缩性小,因此原生质体的体积变化量大于细胞体积的变化量,B错误;2~3 h内为质壁分离复原过程,细胞吸水,物质A溶液的浓度小于细胞液的浓度,C正确;据图分析,0~1 h内外界溶液的浓度大于细胞液浓度,细胞表现为失水,此时细胞液中的水分子先经过自由扩散进入细胞质基质中,因此细胞液的浓度小于细胞质基质的浓度,D错误。

答案:C

[归纳拓展] 质壁分离和复原实验的三个注意点

(1)将发生质壁分离的植物细胞置于低浓度的溶液或蒸馏水中,植物细胞会发生质壁分离的复原,但如果所用溶液为葡萄糖、KNO3、尿素、乙二醇等能被细胞吸收的物质,发生质壁分离后因细胞主动或被动吸收溶质而使细胞液浓度增大,植物细胞会吸水引起质壁分离后的自动复原。

(2)质壁分离过程中,外界溶液浓度大于细胞液浓度,质壁分离程度越大,植物细胞吸水能力越强;质壁分离复原过程中,外界溶液浓度小于细胞液浓度。

(3)质壁分离与复原过程中水分子的移动是双向的,但表面现象是单向的。

题点(二) 质壁分离和复原实验的应用

4.如图为某种植物幼苗(大小、长势相同)均分为甲、乙两组后,在两种不同浓度的KNO3溶液中培养时鲜重的变化情况(其他条件相同且不变)。下列有关叙述错误的是 ( )

答案:B

5.如图所示为某植物表层细胞在不同溶液中,一定时间后细胞吸水力与原生质体相对体积之间的关系(正常状态下原生质体相对体积为1.0)。下列相关叙述正确的是 ( )

A.若该植物为洋葱,则该细胞一定为洋葱外表皮细胞

B.a点时的细胞体积显著小于b点时的细胞体积

C. b点之后,随着细胞吸水力的下降,细胞液的渗透压逐渐增大

D.在一定浓度的KNO3溶液中,原生质体相对体积可能会由0.5自动恢复到1.0

解析:洋葱内表皮也存在中央大液泡,也会发生渗透吸水或失水,A错误;由图可知,b点前细胞发生质壁分离,b点后细胞在正常的基础上继续吸水,原生质体体积增大,但因为细胞壁的伸缩性很小,a、b点时期植物细胞体积大小基本相同,B错误;b点之后,细胞吸水力下降,细胞液的渗透压逐渐减小,C错误;在一定浓度的KNO3溶液中,植物细胞会发生质壁分离自动复原,即原生质体相对体积可由0.5自动恢复到1.0,D正确。

答案:D

[易错提醒] 质壁分离和复原实验的三个易错点

(1)并非所有细胞都可发生质壁分离。具有中央大液泡的成熟植物细胞可发生质壁分离与复原现象。死细胞、动物细胞及未成熟的植物细胞(如根尖分生区细胞)不发生质壁分离与复原现象。

(2)并非一定要选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作实验材料。只是紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞液中含有色素,使液泡呈现一定的颜色,更有利于观察实验现象。

(3)并非质壁分离后细胞的吸水能力下降。植物细胞的吸水能力主要取决于细胞液的渗透压,当植物细胞失水后渗透压升高,细胞吸水能力增强。

微课题(三) 分析和探究物质进出细胞的方式及影响因素

[系统深化知能]

1.同一物质的不同运输方式归纳

物质 相应过程 运输方式

水 进出细胞 协助扩散、自由扩散

葡萄糖 进入红细胞 协助扩散

进入小肠绒毛上皮细胞、肾小管重吸收葡萄糖 主动运输

Na+ 进入神经细胞 协助扩散(靠离子通道)

运出神经细胞 主动运输(钠—钾泵)

K+ 进入神经细胞 主动运输(钠—钾泵)

运出神经细胞 协助扩散(靠离子通道)

2.影响物质跨膜运输因素的分析

(1)浓度差对物质跨膜运输的影响

①浓度差:主要影响自由扩散和协助扩散。

②自由扩散:浓度差越大,运输速率越大。

③协助扩散:浓度差达到一定程度后运输速率不再继续增加,原因是受转运蛋白数量的限制。

(2)氧气含量对跨膜运输的影响

通过影响细胞呼吸进而影响主动运输的速率。

①P点时:无氧呼吸为物质的运输提供能量。

②PQ段:随着氧气含量的增加,有氧呼吸产生的能量越多,主动运输的速率越大。

③Q点以后:当氧气含量达到一定程度后,受载体蛋白数量以及其他限制因素的影响,运输速率不再增加。

(3)温度对物质运输速率的影响

3.探究物质跨膜运输方式的实验设计

(1)探究是主动运输还是被动运输的方法

(2)探究是自由扩散还是协助扩散的方法

[情境迁移用活]

柽柳是强耐盐植物,它的叶子和嫩枝可以将吸收到植物体内的盐分排出。柽柳根部可从土壤中吸收Ca2+,但不能确定吸收Ca2+的方式是主动运输还是被动运输。为此,某研究人员设计了两组实验,第一组给予根系正常的细胞呼吸,第二组用呼吸抑制剂抑制根系呼吸。

[问题设计]

(1)柽柳适于生长在盐碱地区,推测其根细胞的最大特点并说出依据。

提示:其根部细胞的最大特点是细胞液的浓度较高,只有这样才能保证柽柳根细胞吸水,不会因为失水死亡。

(2)为确定吸收Ca2+的方式,研究人员为什么设计一组用呼吸抑制剂抑制根系呼吸的实验?

提示:因为如果Ca2+的运输方式是主动运输,则需消耗细胞呼吸产生的能量,若不消耗细胞呼吸产生的能量则是被动运输。

(3)这样的探究实验要测定的因变量是什么?

提示:实验组和对照组在实验前后培养液中Ca2+浓度的变化。

[解题思维建模]

[典例] (2021·浙江1月选考)如图为植物细胞质膜中H+ ATP酶

将细胞质中的H+转运到膜外的示意图。

下列叙述正确的是 ( )

A.H+转运过程中H+ ATP酶不发生形变

B.该转运可使膜两侧H+维持一定的浓度差

C.抑制细胞呼吸不影响H+的转运速率

D.线粒体内膜上的电子传递链也会发生图示过程

[解析] 由图可知,H+转运过程为主动运输过程,需载体蛋白协助,因此H+转运过程中H+ ATP酶的形状会发生改变,A错误;通过主动运输,膜两侧的H+可维持一定的浓度差,B正确;抑制细胞呼吸,会使能量供应减少,而H+转运过程需要能量,因此抑制细胞呼吸会影响H+的转运速率,C错误;线粒体内膜上的电子传递链是产生ATP的过程,而图示为ATP的分解过程,D错误。

[答案] B

内化思维模型

“三看法”快速判断物质进出细胞的方式

物质跨膜运输的方式,可以根据膜两侧的浓度大小、是否耗能以及物质的粒子大小或性质等要素进行判断。据此构建“三看法”的判断模型:

[题点考法全训]

1.下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是 ( )

A.吞噬细胞摄入病原体的过程属于胞吞

B.固醇类激素进入靶细胞的过程属于协助扩散

C.护肤品中的甘油进入皮肤细胞的过程属于主动运输

D.葡萄糖进入人的红细胞属于主动运输

解析:吞噬细胞摄入病原体的过程属于胞吞,A正确;固醇类激素属于脂溶性物质,进入靶细胞的过程属于自由扩散,B错误;护肤品中的甘油属于脂溶性物质,进入皮肤细胞的过程属于自由扩散,C错误;葡萄糖进入人的红细胞是顺浓度梯度运输,属于协助扩散,D错误。

答案:A

2.盐碱地中的某种植物,其细胞的液泡膜上有一种载体蛋白,能将细胞质基质中的Na+逆浓度梯度运入液泡,降低Na+对细胞质基质中酶的伤害。下列叙述错误的是( )

A.Na+进入液泡与葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式相同

B.Na+进入液泡的过程受土壤板结程度的影响

C.该载体蛋白作用的结果降低了植物的耐盐性

D.该载体蛋白作用的结果有助于增强细胞的吸水力

解析:细胞的液泡膜上的载体蛋白能逆浓度运输Na+,说明Na+的运输方式是主动运输,葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式是主动运输,A正确;土壤板结程度影响细胞的有氧呼吸强度,从而影响主动运输过程的能量供应,影响Na+进入液泡,B正确;当Na+运入细胞液后,提高了细胞液的浓度,可以增强细胞的吸水能力,提高植物的耐盐性,C错误;由于该载体蛋白的作用,使液泡内Na+浓度增大,渗透压上升,细胞吸水力增强,D正确。

答案:C

3.如图为物质a的分子跨膜运输示意图。下列相关叙述正确的是 ( )

A.图中K+、Na+和a分子进入细胞的方式都属于主动运输

B.加入线粒体抑制剂对a分子的运输没有影响

C.一种物质可以通过不同转运方式进出细胞

D.载体蛋白③运输物质a的速度只与膜两侧的浓度差有关

解析:图中Na+进入细胞的方式是协助扩散,A错误;a分子进入细胞的方式属于主动运输,加入线粒体抑制剂对物质a分子的运输有影响,B错误;一种物质可以通过协助扩散或主动运输等不同转运方式进出细胞,如图中a分子,C正确;载体蛋白③运输物质a的速度与膜两侧的浓度差及载体数量有关,D错误。

答案:C

[归纳拓展] 主动运输的两种类型

第一类:直接消耗ATP的主动运输

ATP驱动泵既是载体也是催化ATP水解的酶

第二类:间接消耗ATP的主动运输

如图:小肠上皮细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖时,没有直接消

耗ATP,而是利用Na+浓度差的能量。但是Na+浓度差的建

立是依靠Na+ K+泵的,而Na+ K+需要消耗ATP。

肾小管上皮细胞吸收葡萄糖同上。

[典例] (2021·山东高考)液泡是植物细胞中储存Ca2+的主要细胞器,液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度。该浓度梯度驱动H+通过液泡膜上的载体蛋白CAX完成跨膜运输,从而使Ca2+以与H+相反的方向同时通过CAX进行进入液泡并储存。下列说法错误的是 ( )

A.Ca2+通过CAX的跨膜运输方式属于协助扩散

B.Ca2+通过CAX的运输有利于植物细胞保持坚挺

C.加入H+焦磷酸酶抑制剂,Ca2+通过CAX的运输速率变慢

D.H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输方式属于主动运输

[解析] Ca2+通过CAX的跨膜运输方式为主动运输,所需要的能量由H+顺浓度梯度产生的势能提供,A错误;Ca2+通过CAX的运输进入液泡增加细胞液的浓度,有利于植物细胞保持坚挺,B正确;加入H+焦磷酸酶抑制剂,则液泡中的H+浓度降低,液泡膜两侧的H+浓度梯度差减小,为Ca2+通过CAX的运输提供的能量减少,Ca2+的运输速率变慢,C正确;根据题干信息分析可知,H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输需要水解无机焦磷酸来提供能量,故该跨膜运输方式为主动运输,D正确。

[答案] A

[追根溯源]

高考“善于借鉴,巧加变换”

本题与我们平时训练的一些模拟题极为类似(一些高考题的命制常受模拟题的启发),如[升维训练]第1题。图2中,当H+顺浓度梯度扩散时释放能量用来合成ATP,与例题中Ca2+进入液泡需要的能量由H+顺浓度扩散提供能量的原理相同;不同的是液泡H+浓度差的形成消耗ATP。所以Ca2+进入细胞属于间接消耗ATP的主动运输。

[升维训练]

1.(2021·青岛模拟)某科研小组将叶绿体置于pH=4的酸性溶液中,使叶绿体基质和类囊体腔酸化,然后转移到pH=8的碱性溶液中,加入ADP和Pi,使得叶绿体基质pH迅速提高到8,发现类囊体腔内仍为pH=4.0,测得有ATP出现,随之类囊体腔与叶绿体基质的pH的差别消失。下列有关分析错误的是 ( )

A.H+驱动了ATP复合酶,将ADP转化为ATP

B.光可为该实验提供能量,是该实验进行的必要条件

C.植物体内生成ATP的场所有细胞质基质、叶绿体囊状结构薄膜、线粒体

D.叶肉细胞中的叶绿体依靠水的光解产生类似于图2的条件

解析:根据题图分析可知,产生ATP的条件是类囊体腔中的H+浓度高于叶绿体基质,所以H+驱动了ATP复合酶,将ADP转化为ATP,A正确;此实验中没有设置光照,所以不能得出光照是该实验进行的必需条件这一结论,B错误;植物体内生成ATP的生理过程包括呼吸作用和光合作用,发生的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体囊状结构薄膜,C正确;叶肉细胞中的叶绿体依靠水的光解产生类似于图2的条件,D正确。

答案:B

2.有些物质逆浓度梯度进入细胞的动力并不是直接消耗ATP,而是以另一物质的浓度梯度为动力进行,这种运输方式被称为协同运输,如小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖就是伴随高浓度的Na+内流而完成的。如图为小肠绒毛上皮细胞吸收和释放葡萄糖的过程示意图。下列相关说法正确的是 ( )

A.协同运输不直接消耗ATP,是一种被动运输方式

B.抑制细胞呼吸,不会影响协同运输的速率

C.红细胞吸收葡萄糖是一种典型的协同运输

D.小肠绒毛上皮细胞排出葡萄糖的方式是协助扩散

解析:根据题干信息分析可知,协同运输是一种逆浓度梯度进行的运输,属于主动运输,A错误;抑制细胞呼吸,将影响Na+K+泵的运输,使更多的Na+停留在细胞内,细胞内Na+增多,从而影响协同运输过程中Na+进入细胞内,影响协同运输的速率,B错误;红细胞吸收葡萄糖的方式是协助扩散,顺浓度梯度进行,C错误;从图中看出,小肠绒毛上皮细胞排出葡萄糖是顺浓度梯度进行的,需要载体蛋白的协助,其运输方式属于协助扩散,D正确。

答案:D

3.ATP合酶是合成ATP所需的催化酶,由F0和F1两部分组成。当H+顺浓度梯度穿过ATP合酶时,ADP与Pi结合形成ATP。

(1)该图所示的含ATP合酶的生物膜在下列哪种结构中可找到?________(填编号)。

A.线粒体外膜 B.线粒体内膜

C.叶绿体外膜 D.叶绿体内膜

(2)ATP合酶是一种复合蛋白,对H+的作用是__________________,图中H+通过膜的方式是________。

(3)如果ATP合酶的F1位于叶绿体类囊体腔内,根据以上分析,仅考虑溶液pH的情况下,将离体叶绿体类囊体置于pH=4的酸性溶液中稳定后,转移到什么样的溶液中可有ATP的产生?____________________________________________

__________________________________________________________________。

解析:(1)光合作用的光反应和细胞呼吸都能产生ATP,光反应场所是类囊体薄膜,细胞呼吸场所是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,故在线粒体内膜上存在ATP合酶,B正确。(2)H+可以顺浓度梯度穿过ATP合酶,故ATP合酶对于ATP的合成来说是酶,对于运输H+来说是载体蛋白,H+通过膜的方式是协助扩散。(3)ATP合酶的F1位于叶绿体类囊体腔内,根据以上分析,将离体叶绿体类囊体置于pH=4的酸性溶液中稳定后,转移到含ADP和Pi的pH小于4的适宜溶液中,H+顺浓度梯度穿过ATP合酶,可有ATP的产生。

答案:(1)B (2)运输H+的载体蛋白 协助扩散 (3)转移到pH小于4的溶液中可有ATP产生

1.红细胞吸水和失水的现象、植物细胞质壁分离及其复原的实验,说明细胞可以通过渗透作用吸水或失水,而渗透作用就是水分子通过半透膜的扩散,这就说明水分子可以通过扩散的方式进出细胞。动物细胞的细胞膜、植物细胞的原生质层都相当于一层半透膜。

2.一些不带电荷的无机小分子和脂溶性的有机小分子可以通过自由扩散的方式进出细胞。离子和较大的有机分子的跨膜运输必须借助转运蛋白。

3.转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白两类。借助载体蛋白或通道蛋白顺浓度梯度运输的,不需要细胞提供能量,叫作协助扩散。水分子的跨膜运输既可以通过自由扩散也可以借助通道蛋白进行协助扩散。

4.自由扩散和协助扩散都是顺浓度梯度运输,都不需要细胞提供能量,因此属于被动运输。

5.借助载体蛋白逆浓度梯度运输,需要细胞提供能量的运输方式称为主动运输。

6.蛋白质和多糖等有机大分子由于分子太大,靠转运蛋白无法运输,故通过胞吞或胞吐进出细胞。

同课章节目录