高考专题复习:第8讲 细胞呼吸的原理和应用(必修1 分子与细胞)(共66张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考专题复习:第8讲 细胞呼吸的原理和应用(必修1 分子与细胞)(共66张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 10:47:03 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

第8讲 细胞呼吸的原理和应用

[课标要求] 2.2.4 说明生物通过细胞呼吸将储存在有机分子中的能量转化为生命活动可以利用的能量

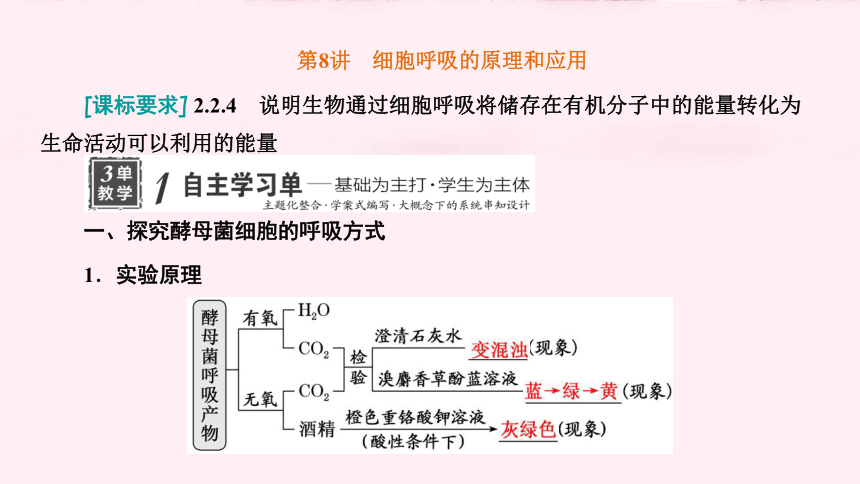

一、探究酵母菌细胞的呼吸方式

1.实验原理

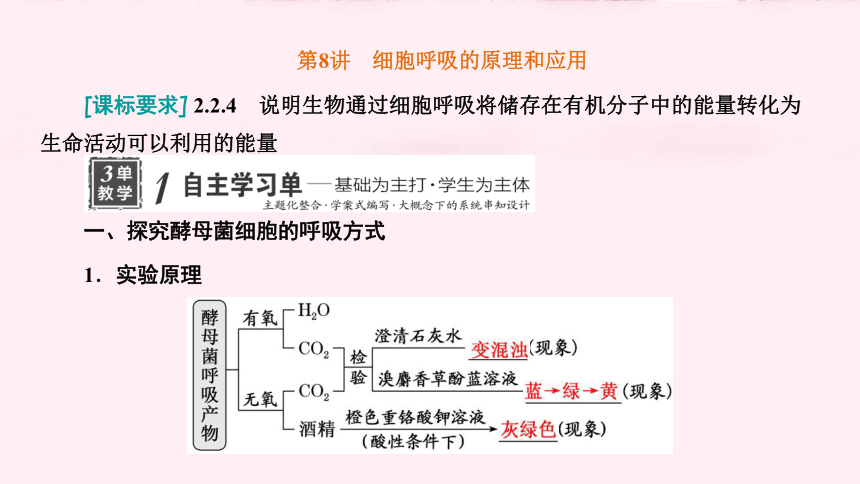

2.实验装置设计

甲组中空气先通过NaOH溶液的目的是_________________。

(2)乙组中B瓶先密封放置一段时间后,再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶的目的是__________________。

去除空气中的CO2

耗尽瓶中原有的O2

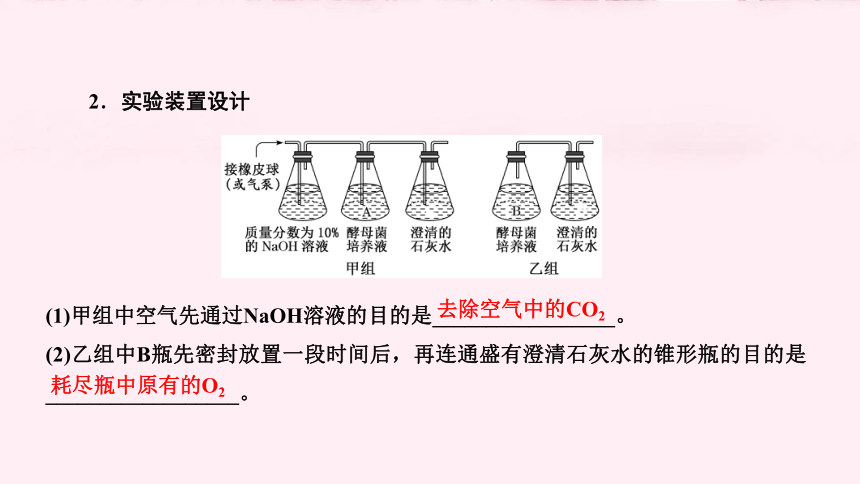

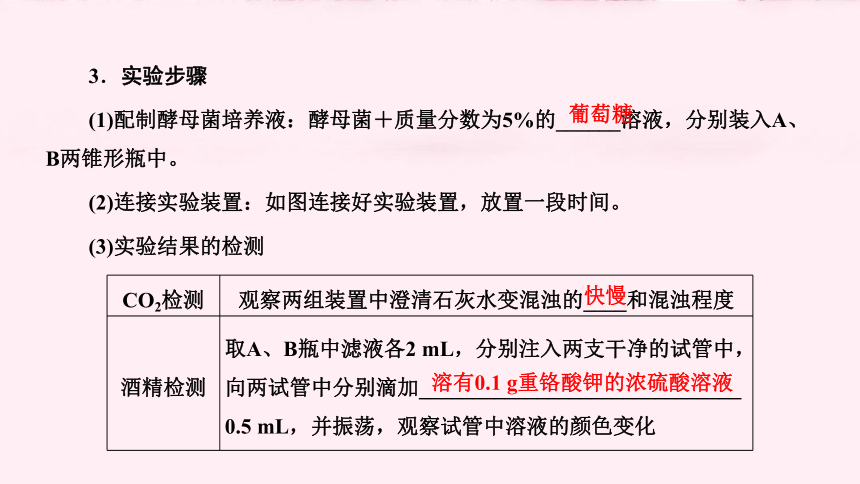

3.实验步骤

(1)配制酵母菌培养液:酵母菌+质量分数为5%的______溶液,分别装入A、B两锥形瓶中。

(2)连接实验装置:如图连接好实验装置,放置一段时间。

(3)实验结果的检测

CO2检测 观察两组装置中澄清石灰水变混浊的____和混浊程度

酒精检测 取A、B瓶中滤液各2 mL,分别注入两支干净的试管中,向两试管中分别滴加______________________________ 0.5 mL,并振荡,观察试管中溶液的颜色变化

葡萄糖

快慢

溶有0.1 g重铬酸钾的浓硫酸溶液

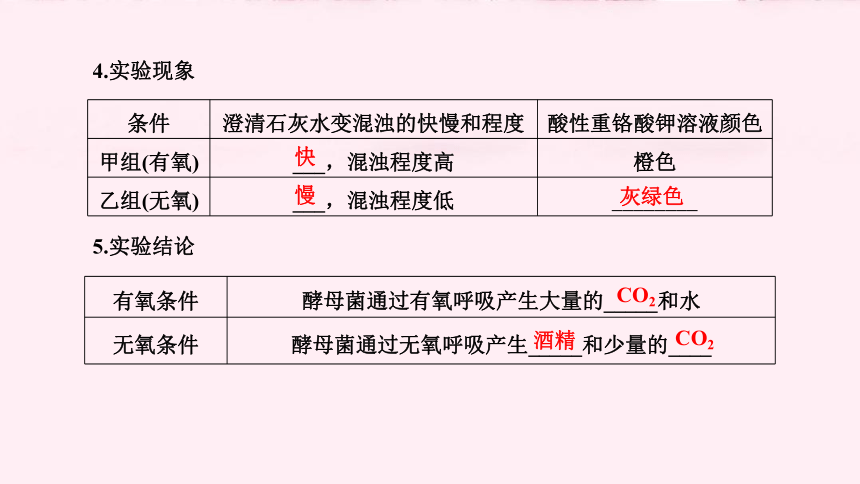

4.实验现象

5.实验结论

条件 澄清石灰水变混浊的快慢和程度 酸性重铬酸钾溶液颜色

甲组(有氧) ___,混浊程度高 橙色

乙组(无氧) ___,混浊程度低 ________

有氧条件 酵母菌通过有氧呼吸产生大量的_____和水

无氧条件 酵母菌通过无氧呼吸产生_____和少量的____

快

慢

灰绿色

CO2

酒精

CO2

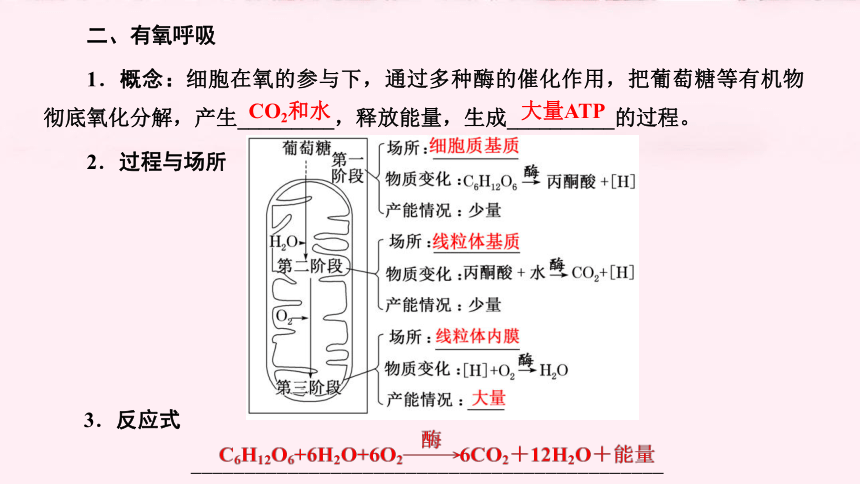

二、有氧呼吸

1.概念:细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生_________,释放能量,生成__________的过程。

2.过程与场所

3.反应式

____________________________________________

CO2和水

大量ATP

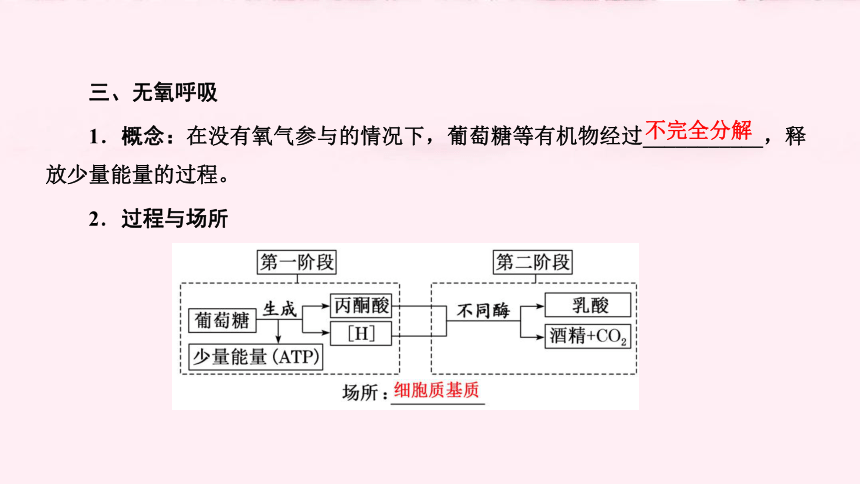

三、无氧呼吸

1.概念:在没有氧气参与的情况下,葡萄糖等有机物经过___________,释放少量能量的过程。

2.过程与场所

不完全分解

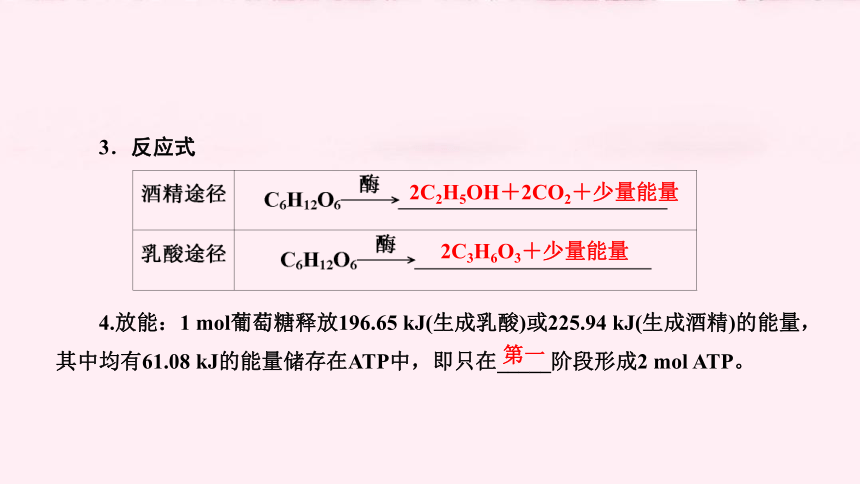

3.反应式

4.放能:1 mol葡萄糖释放196.65 kJ(生成乳酸)或225.94 kJ(生成酒精)的能量,其中均有61.08 kJ的能量储存在ATP中,即只在_____阶段形成2 mol ATP。

2C2H5OH+2CO2+少量能量

2C3H6O3+少量能量

第一

四、细胞呼吸原理的应用

1.选用透气的消毒纱布包扎伤口,抑制破伤风芽孢杆菌等厌氧细菌的_________。

2.作物栽培中的中耕松土,保证根的正常_________。

3.提倡慢跑,防止肌细胞无氧呼吸产生_____。

4.稻田定期排水,抑制无氧呼吸产生_____,防止_____中毒,烂根死亡。

无氧呼吸

细胞呼吸

乳酸

酒精

酒精

一、判断正误——从微点上澄清概念

1.苹果果实成熟到一定程度,呼吸作用突然增强,果实内乳酸含量上升。

(2021·浙江卷)( )

提示:苹果果实细胞无氧呼吸不产生乳酸,产生的是酒精和二氧化碳。

2.某同学将酵母菌接种在马铃薯培养液中进行实验,该菌在无氧呼吸的过程中无丙酮酸产生。 (2021·全国甲卷)( )

提示:酵母菌无氧呼吸在细胞质基质中进行,无氧呼吸第一阶段产生丙酮酸。

3.油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气。

(2021·湖南卷)( )

×

×

√

4.无氧条件下酵母菌能存活但不能大量繁殖。 (2021·山东卷)( )

5.癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会生成少量ATP。 (2020·山东卷)( )

提示:无氧呼吸只在第一阶段产生少量ATP,癌细胞中进行无氧呼吸时,第二阶段由丙酮酸转化为乳酸的过程不会生成ATP。

√

×

二、分析作答——从关联思维上理解概念

1.(必修1 P90“探究·实践”延伸思考)

(1)常用酵母菌研究细胞呼吸的不同方式的原因是什么?

提示:酵母菌在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌。

(2)检测酵母菌进行无氧呼吸产生酒精时,要将培养酵母菌的时间适当延长,再取酵母菌培养液进行检测,这样做的原因是什么?

提示:葡萄糖也能与酸性重铬酸钾溶液反应发生颜色变化,培养时间适当延长以便耗尽溶液中的葡萄糖。

2.(必修1 P94“相关信息”拓展分析)在进行无氧呼吸过程中,葡萄糖中能量的主要去向和葡萄糖氧化分解释放的能量的主要去向是什么?

提示:无氧呼吸过程中,葡萄糖中的能量主要转移到乳酸或酒精中没有释放出来;而氧化分解释放的能量主要以热能形式散失了。

3.(必修1 P96“概念检测” T1延伸思考)有的超出保质期的酸奶会出现胀袋现象,这是乳酸菌细胞呼吸造成的吗?为什么?

提示:不是。乳酸菌只能进行无氧呼吸,且呼吸产物只有乳酸,没有CO2等气体产生。

微课题(一) 细胞呼吸的类型与过程分析

[系统深化知能]

1.有氧呼吸与无氧呼吸的比较

项目 有氧呼吸 无氧呼吸

不同点 反应条件 需要O2,需要酶 不需要O2,需要酶

呼吸场所 细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜 细胞质基质

产物 CO2、H2O 酒精和CO2或乳酸

能量释放 有机物彻底氧化分解,释放大量能量 有机物分解不彻底,能量释放较少

项目 有氧呼吸 无氧呼吸

不同点 [H] 来源 C6H12O6和H2O C6H12O6

去路 与O2结合生成水 还原丙酮酸等中间产物

ATP 来源 三个阶段都产生 只在第一阶段产生

去路 用于各项生命活动 相同点 实质 分解有机物,释放能量,生成ATP 意义 ①为各项生命活动提供能量; ②为体内其他化合物的合成提供原料 联系 第一阶段相同 2.不同生物无氧呼吸产物的比较

3.细胞呼吸过程图解的整合

4.细胞呼吸反应式及物质间比例关系总结

(1)反应式

(2)气体体积或物质的量比例关系

①有氧呼吸:C6H12O6∶O2∶CO2=1∶6∶6。

②无氧呼吸:C6H12O6∶CO2∶C2H5OH=1∶2∶2或C6H12O6∶C3H6O3=1∶2。

③消耗等量的葡萄糖时需要的O2和产生的CO2的物质的量:

有氧呼吸需要的O2∶有氧呼吸和无氧呼吸产生的CO2之和=3∶4。

④产生等量的CO2时消耗的葡萄糖的物质的量:无氧呼吸∶有氧呼吸=3∶1。

[情境迁移用活]

科学家在研究线粒体的组成成分时,先涨破线粒体外膜,后将外膜与内膜包裹的基质分开,再进行如图实验:

[问题设计]

(1)图中的“嵴”是怎么形成的?有什么意义?

提示:由线粒体内膜折叠形成。意义是增大了内膜面积,有利于酶的附着。

(2)据图分析,在适宜溶液中,含F0-F1颗粒的内膜小泡能完成有氧呼吸的主要反应是什么?

提示:①O2与[H]结合生成H2O。②ADP和Pi利用反应产生的能量合成ATP。

(3)线粒体内膜上的F0-F1颗粒物是ATP合成酶。为了研究ATP合成酶的结构与合成ATP的关系,用尿素破坏内膜小泡将F1颗粒与小泡分开,检测处理前后ATP的合成。出现什么结果能说明F1颗粒的功能是催化ATP的合成?

提示:若处理之前,含F0-F1颗粒内膜小泡能合成ATP,处理后含F0颗粒内膜小泡不能合成ATP。

[解题思维建模]

[典例] (2020·全国卷Ⅰ)种子贮藏中需要控制呼吸作用以减少有机物的消耗。若作物种子呼吸作用所利用的物质是淀粉分解产生的葡萄糖,下列关于种子呼吸作用的叙述,错误的是 ( )

A.若产生的CO2与乙醇的分子数相等,则细胞只进行无氧呼吸

B.若细胞只进行有氧呼吸,则吸收O2的分子数与释放CO2的相等

C.若细胞只进行无氧呼吸且产物是乳酸,则无O2吸收也无CO2释放

D.若细胞同时进行有氧和无氧呼吸,则吸收O2的分子数比释放CO2的多

[解析] 在反应底物是葡萄糖的情况下,细胞进行有氧呼吸和产乙醇的无氧呼吸均可产生CO2,其中产乙醇的无氧呼吸产生的CO2与乙醇的分子数相等,有氧呼吸不产生乙醇,因此若产生的CO2与乙醇的分子数相等,说明细胞只进行无氧呼吸,A正确;根据有氧呼吸的反应式,在反应底物是葡萄糖的情况下,若细胞只进行有氧呼吸,则吸收O2的分子数与释放CO2的分子数相等,B正确;根据无氧呼吸的反应式,在反应底物是葡萄糖的情况下,若细胞只进行产乳酸的无氧呼吸,则不需要消耗O2也不产生CO2,C正确;有氧呼吸过程中,吸收O2的分子数和释放CO2的分子数相等,而无氧呼吸不消耗O2,但可能产生CO2,若细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,则吸收O2的分子数比释放CO2的分子数少或两者的数目相等,D错误。

[答案] D

内化思维模型

判断细胞呼吸类型的“三依据”模型

细胞呼吸方式包括有氧呼吸和无氧呼吸两种方式,其中无氧呼吸又分乳酸途径和酒精途径两种。它们的发生条件、产物和进行场所都有所不同,根据这些差异确立以“三依据”为标准的判断模型。

[题点考法全训]

1.人体肌肉组织细胞在运动过程中需消耗大量能量。下列相关叙述错误的是 ( )

A.剧烈运动使肌细胞因无氧呼吸产生大量乳酸

B.无氧呼吸可在细胞质基质中产生丙酮酸和ATP

C.消耗等量的葡萄糖,有氧呼吸产生的ATP比无氧呼吸多

D.人体肌细胞无氧呼吸产生的CO2比有氧呼吸多

解析:剧烈运动导致肌细胞缺氧,细胞因缺氧而进行无氧呼吸产生大量乳酸,A正确;无氧呼吸的场所是细胞质基质,其第一阶段的产物是丙酮酸、[H]和ATP,B正确;有氧呼吸过程中消耗1 mol的葡萄糖可使977.28 kJ左右的能量储存在ATP中,而无氧呼吸过程中消耗1 mol的葡萄糖只有61.08 kJ的能量储存在ATP中,显然消耗等量的葡萄糖,有氧呼吸产生的ATP比无氧呼吸多,C正确;人体肌细胞无氧呼吸的产物是乳酸,没有CO2产生,CO2是细胞有氧呼吸的产物,D错误。

答案:D

2.有多瓶(条件一致)酵母菌、葡萄糖悬液,分别通入不同浓度的O2时,其产生的酒精和CO2的量如图所示。据图可以得出的结论是 ( )

A.氧浓度为a时,酵母菌只进行无氧呼吸

B.当氧浓度为c时,2/5的葡萄糖用于酒精发酵

C.当氧浓度为d时,酵母菌细胞内有ATP积累

D.不同氧浓度下,细胞中ATP的生成速率相同

答案:A

微课题(二) 影响细胞呼吸的环境因素分析及应用

[系统深化知能]

1.温度对细胞呼吸的影响

原理:细胞呼吸是一系列酶促反应,温度通过影响酶的活性而影响细胞呼吸速率

应用:①零上低温储存食品;②大棚栽培:在夜间和阴天适当降温;③温水和面醒发快

2.O2浓度对细胞呼吸的影响

原理:O2是有氧呼吸所必需的,且O2对无氧呼吸过程有抑制作用

应用:①中耕松土促进植物根部有氧呼吸;②无氧发酵过程需要 严格控制无氧环境;③低氧贮藏粮食、水果和蔬菜

图示分析 ①O2浓度为0时,只进行无氧呼吸;②O2消耗曲线与CO2生成曲线重合以后(图中P点以后),只进行有氧呼吸;③O2消耗曲线与CO2生成曲线重合之前(图中P点之前,不包括0点),既进行有氧呼吸又进行产生酒精的无氧呼吸;④阴影部分的相对值表示不同氧浓度下无氧呼吸过程中CO2的释放量 3.水分对细胞呼吸的影响

4.CO2浓度对细胞呼吸的影响

分析:①水是生物化学反应的介质,也是有氧呼吸的反应物;②在一定范围内,细胞呼吸速率随含水量的增加而加快,随含水量的减少而减慢

应用:①粮食在入仓前要进行晾晒处理;②干种子萌发前进行浸泡处理

原理:CO2是细胞呼吸的最终产物,积累过多会抑制细胞呼吸的进行

应用:适当增加CO2浓度,有利于水果和蔬菜的保鲜

[情境迁移用活]

民间世代相传的农业谚语是千百年来劳作实践的经验总结,和锄头有关的“三有一无”的说法,同样蕴含着很深的科学道理。锄头“三有”是指:“锄头有肥”“锄头有水”和“锄头有火”;“一无”则是指“锄头无争”。

[问题设计]

(1)“锄头有肥”是说锄地松土有利于肥料的吸收,促进作物生长。这有什么科学道理?

提示:锄地松土增加了土地的透气性,使作物根部的有氧呼吸增强,为根吸收矿质离子提供了充足的能量。

(2)雨前中耕,能使耕作层多蓄水;雨后中耕,能切断表土毛细管,减少水分蒸发,可称为“锄头有水”。细胞代谢速率和细胞含水量有什么关系?

提示:细胞含水量高,细胞代谢速率快;反之,则代谢速率减慢。

(3)雨后土壤中出现湿涝情况时,土壤黏度增大,毛细管堵塞,所以涝天锄地可以减轻涝灾,此可称为“锄头有火”。 出现湿涝容易出现作物死亡的原因是什么?

提示:出现湿涝会导致根细胞进行无氧呼吸产生酒精等有害物质,引起根部腐烂导致作物死亡。

(4)“锄头无争”。在中耕松土时, 铲除了杂草, 有利于丰收, 其利用的生物学原理是什么?

提示:使物质和能量更多地流向对人类有益的部分。

[解题思维建模]

[典例] 如图表示某种植物的非绿色器官在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量。据图判断,下列说法错误的是 ( )

A.图中乙曲线可表示在不同氧气浓度下的氧气吸收量

B.图中甲曲线表示在不同氧气浓度下无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量

C.氧浓度为d时该器官的细胞呼吸方式是有氧呼吸

D.在氧浓度为b时,甲、乙分别代表的细胞呼吸方式消耗葡萄糖之比为1∶1

[解析] 根据题图分析可知,乙曲线表示在不同氧气浓度下的氧气吸收量,甲曲线表示无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,A、B正确;氧气浓度为d时,无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量为0,所以d时细胞不进行无氧呼吸,只进行有氧呼吸,C正确;有氧呼吸消耗的氧气和产生的二氧化碳一样多,氧气浓度为b时,b点氧气吸收量与无氧呼吸产生的二氧化碳量相等,即有氧呼吸产生的二氧化碳与无氧呼吸产生的二氧化碳量相等,根据有氧呼吸1分子葡萄糖产生6分子二氧化碳,而无氧呼吸1分子葡萄糖产生2分子二氧化碳,可知无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的3倍,D错误。

[答案] D

内化思维模型

O2浓度影响细胞呼吸的“三线四点”模型

大多数植物细胞的无氧呼吸产生酒精和CO2,环境O2浓度对它们的呼吸强度有明显的影响。以CO2的释放量为指标,可以构建O2浓度影响细胞呼吸的“三线四点”模型,如下图:

(1)“三线”:在同一坐标系中画出细胞呼吸CO2释放总量、无氧呼吸CO2释放量和有氧呼吸CO2释放量(等于O2吸收量)三条曲线。变化规律:随O2浓度的升高,

细胞呼吸速率先减慢后加快,最后趋于稳定。

(2)“四点”:①A点时,O2浓度为零,细胞只进行无氧呼吸;②B点有氧呼吸和无氧呼吸CO2释放量相等,无氧呼吸的强度是有氧呼吸的3倍(以消耗葡萄糖为指标);③C点时无氧呼吸停止,细胞只进行有氧呼吸;④D点时细胞呼吸消耗的有机物最少,有利于种子、蔬菜和水果的储存。

[题点考法全训]

1.呼吸熵(RQ=放出的CO2量/吸收的O2量)可作为描述细胞呼

吸过程中O2供应状态的一种指标。如图是某水果氧化分解葡

萄糖过程中氧分压与呼吸熵的关系。以下叙述正确的是 ( )

A.呼吸熵越大,细胞呼吸产生的CO2越多

B.b点有氧呼吸强度大于a点

C.为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至c点

D.c点以后细胞呼吸强度不随氧分压变化而变化

解析:由于无氧呼吸释放的CO2的量没有有氧呼吸释放的CO2的量多,所以呼吸熵越小,细胞呼吸产生的CO2越多,A错误;呼吸熵越小,细胞有氧呼吸越强,因此b点有氧呼吸强度大于a点,B正确;c点时,细胞只进行有氧呼吸,此时细胞消耗的有机物较多,因此为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至c点以下,C错误;c点以后只进行有氧呼吸,有氧呼吸速率在一定O2范围内随氧分压变化而变化,图中曲线不能正确反映这种变化,D错误。

答案:B

2.如图表示O2浓度和温度对大豆根尖细胞有氧呼吸速率的影响。下列有关叙述错误的是 ( )

A.由图可知,细胞有氧呼吸的最适温度介于30 ℃和35 ℃之间

B.O2浓度为0时,细胞中能够产生ATP的场所是细胞质基质

C.20 ℃时有氧呼吸的酶活性高于15 ℃时有氧呼吸的酶活性

D.与a点相比,限制b点有氧呼吸速率的主要外界因素为温度

解析:分析题图可知,在20 ℃、30 ℃、35 ℃三个温度条件下,30 ℃条件下细胞有氧呼吸速率最高,说明细胞有氧呼吸的最适温度在20 ℃~35 ℃,而不是介于30 ℃和35 ℃之间,A错误;O2浓度为0时,细胞只进行无氧呼吸,合成ATP的场所只有细胞质基质,B正确;分析题图可知,在O2浓度相同时,20 ℃时有氧呼吸速率高于15 ℃时有氧呼吸速率,说明20 ℃时有氧呼吸的酶活性高于15 ℃时有氧呼吸的酶活性,C正确;分析题图可知,a点和b点对应的O2浓度相同,但有氧呼吸速率不同,说明与a点相比,限制b点有氧呼吸速率的主要外界因素为温度,D正确。

答案:A

3.学者欲研究影响玉米根尖细胞线粒体耗氧速率的因素,按图示顺序依次向测定仪中加入线粒体及相应物质,测定氧气浓度的变化,结果如图(注:图中呼吸底物是指在呼吸过程中被氧化的物质)。下列分析正确的是 ( )

A.实验中加入的呼吸底物是葡萄糖

B.过程①没有进行有氧呼吸第三阶段

C.过程②比⑤耗氧速率低的原因可能是[H]不足

D.过程④比③耗氧速率低的主要原因是呼吸底物不足

解析:线粒体中进行氧化分解的物质是丙酮酸,因此图中加入的呼吸底物是丙酮酸,A错误。由题图曲线可知,加入线粒体后,过程①氧气浓度略有下降,说明在线粒体中进行了有氧呼吸第三阶段,消耗了氧气,B错误。分析题图可知,过程②加入ADP后,氧气浓度下降较慢,加入呼吸底物后氧气浓度下降速度加快,由于氧气的作用是与[H]结合形成水,因此限制过程②氧气浓度降低的因素可能是[H];加入ADP后,过程⑤氧气浓度降低的速度加快,说明该过程限制氧气与[H]结合的因素是ADP的量,因此过程②比⑤耗氧速率低的主要原因是[H]不足,C正确。过程④氧气浓度降低的速率较慢,但加入ADP后,过程⑤氧气浓度的下降速度加快,说明过程④比③耗氧速率低的主要原因是ADP数量不足,D错误。

答案:C

微课题(三) 探究细胞呼吸方式的实验拓展与应用

[科学探究·启迪思维]

餐桌上的饮食与微生物发酵

馒头、面包、酸奶、米酒等食品的制作过程,都利用了微生物的发酵。面包以小麦粉为主要原料,以酵母、鸡蛋、油脂、糖、盐等为辅料,加水调制成面团,经过分割、成形、醒发、焙烤、冷却等过程加工而成的焙烤食品。酸奶通常指以牛奶为原料,经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌(发酵剂),经发酵后,再冷却灌装的一种牛奶制品。家庭制作米酒时,一般先把糯米淘净,蒸熟,摊开冷透;然后再将酒曲浸水活化,直到冒出鱼眼大小的气泡;最后将冷却的熟米与活化的酒曲混合后再进行发酵。

[问题探讨]

(1)经过酵母发酵后制作的馒头、面包蓬松柔软的原因是什么?

提示:酵母菌发酵过程会产生大量的CO2,在制作馒头、面包的过程中加热膨胀。

(2)酸奶中乳酸和米酒中酒精是怎么产生的?

提示:酸奶中乳酸是经乳酸菌无氧呼吸产生的,米酒中的酒精是酵母菌无氧呼吸产生的。

(3)制作馒头、面包与制作米酒时都应用了酵母菌的发酵,这两个过程中酵母菌的主要呼吸类型有什么不同?

提示:制作馒头、面包主要利用酵母菌有氧呼吸产生大量CO2,制作米酒则是酵母菌先在氧气充足条件下大量繁殖,然后在缺氧条件下通过无氧呼吸产生酒精。

(4)上述菌种,通过测定特定装置的气体体积变化测定它们的呼吸速率可行吗?为什么?

提示:可以测定酵母菌的呼吸速率,不能测定乳酸菌的呼吸速率。酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸都有气体的变化,而乳酸菌只进行无氧呼吸产生乳酸,不伴随气体的变化。

[深化知能·思维建模]

(一)细胞呼吸方式的实验探究

1.实验装置(以萌发种子为例)

2.实验原理

(1)萌发种子的作用:萌发种子细胞呼吸吸收O2、释放CO2都会影响装置中气体的体积,进而导致着色液滴的移动。

(2)装置一中NaOH溶液的作用:吸收细胞呼吸产生的CO2。

(3)两装置中着色液滴移动及测定的呼吸方式:

比较项目 装置一 装置二

着色液滴移动 原因 细胞呼吸吸收O2 细胞呼吸释放CO2与吸收O2的差

方向 左移或不动 不动或右移

测定的呼吸方式 有氧呼吸 无氧呼吸

3.实验现象和结论

说明:若所测生物材料进行无氧呼吸产生乳酸,则无法用此方法测定。

实验现象 实验结论

装置一液滴 装置二液滴 不动 不动 无细胞呼吸

不动 右移 只进行无氧呼吸

左移 右移 既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸

左移 不动 只进行有氧呼吸

4.物理误差的校正

为排除温度、气压等无关变量的干扰,可设置对照装置。对照装置与装置二相比,不同点是用煮熟的种子代替发芽种子,其余均相同。

(二)种子萌发时呼吸速率的测定

1.实验装置

2.指标及原理

3.物理误差的校正

(1)如果实验材料是绿色植物,整个装置应遮光处理,否则植物的光合作用会干扰呼吸速率的测定。

(2)如果实验材料是种子,为防止微生物的细胞呼吸对实验结果产生干扰,应对装置及所测种子进行消毒处理。

(3)为防止气压、温度等物理因素所引起的误差,应设置对照实验,将所测的生物材料灭活(如将发芽的种子煮熟),其他条件均不变。

指标 细胞呼吸速率常用单位时间内CO2释放量或O2吸收量来表示

原理 组织细胞呼吸作用吸收O2,释放CO2,CO2被NaOH溶液吸收,使容器内气体压强减小,刻度管内的着色液滴左移。单位时间内着色液滴左移的距离即表示呼吸速率

4.实验拓展:呼吸底物与着色液滴移动的关系

脂肪含氢量高,含氧量低,等质量的脂肪与葡萄糖相比,氧化分解时耗氧量高,而产生CO2量少。因此脂肪有氧呼吸时,产生的CO2量小于消耗的O2量,着色液滴移动更明显。

[迁移应用·逐点练清]

题点(一) 探究细胞呼吸类型

1.如图是探究萌发种子的呼吸类型所用装置(假设呼吸作用

只消耗葡萄糖)。下列有关叙述错误的是 ( )

A.该实验必须在遮光条件下进行

B.液滴左移说明种子存在有氧呼吸

C.将NaOH溶液换成清水可探究是否进行产生酒精的无氧呼吸

D.实验过程中装置内部温度会升高

解析:种子不进行光合作用,不需要遮光处理,A错误;液滴左移说明种子消耗氧气,即存在有氧呼吸,B正确;将NaOH溶液换成清水可探究是否进行产生酒精的无氧呼吸,若进行产生酒精的无氧呼吸,同时产生CO2,则液滴会右移,C正确;实验过程中呼吸作用会释放能量,装置内部温度会升高,D正确。

答案:A

2.下面三个装置可用于研究萌发的种子的呼吸作用的方式及其产物,下列有关分析错误的是 ( )

A.三个装置中的种子都必须进行消毒处理,都不需要设置对照实验

B.甲装置可用于探究呼吸作用是否产生热量

C.乙装置可用于探究萌发的种子是否进行有氧呼吸

D.丙装置可用于探究萌发的种子的呼吸作用是否产生CO2

解析:分析装置图可知,三个装置可用于探究细胞呼吸,因此三个装置中的种子都必须进行消毒,以避免微生物的细胞呼吸对实验结果产生干扰,为防止其他物理因素所引起的误差,需要设置对照实验,A错误。细胞呼吸释放的能量,大部分以热能形式散失,故实验过程中呼吸作用释放的能量,使装置内部温度升高,所以甲装置可用于探究呼吸作用是否产生热量,B正确。细胞呼吸作用产生的CO2可被NaOH吸收,液滴左移说明细胞进行有氧呼吸,故乙装置可用于探究发酵的种子是否进行有氧呼吸,C正确。CO2可使澄清石灰水变混浊,故丙装置可用于探究萌发的种子的呼吸作用是否产生CO2,D正确。

答案:A

[易错提醒]

细胞呼吸的场所及其物质能量转换的四点提醒

(1)线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,但部分原核生物无线粒体,也能进行有氧呼吸。

(2)无线粒体的真核生物(或细胞)只能进行无氧呼吸,如蛔虫、哺乳动物、成熟的红细胞等。

(3)细胞呼吸释放的能量,大部分以热能的形式散失,少部分以化学能的形式储存在ATP中。

(4)人体内产生的CO2只来自有氧呼吸,人体无氧呼吸的产物是乳酸,无CO2。

题点(二) 测定细胞呼吸速率

3.图1所示是某同学为测定大豆种子呼吸速率所组

装的实验装置。请回答下列问题:

(1)设置乙装置的目的是排除__________________________________________对实验的干扰。

(2)实验过程中有色液滴不断向左移动时,________(填“能”或“不能”)说明有氧呼吸速率不断增强。

(3)图1所示装置只能测出有氧呼吸速率,若要测出发芽的

大豆种子的无氧呼吸,还需设置对照组实验,对照组实验

装置中以等量的蒸馏水代替浓NaOH溶液。图2是根据两组

装置的测量结果绘制的大豆种子萌发过程中CO2释放和O2吸收速率的变化趋势。

对照组有色液滴的移动距离表示_________________________________。图2显示,在12~24 h期间,萌发种子的呼吸方式是________,第48 h后,萌发的种子O2吸收速率超过CO2释放速率,其原因是细胞呼吸的底物中可能还有________等物质。

解析:(1)装置乙中装入加热杀死的大豆种子,可排除微生物的呼吸作用和环境因素如温度、气压等对实验的干扰。(2)实验过程中发芽的大豆种子有氧呼吸消耗O2,产生的CO2被浓NaOH溶液吸收,导致甲装置内气体体积变小,有色液滴不断向左移动时,只能说明O2不断被消耗,但不能说明有氧呼吸速率不断增强。(3)对照组实验装置中以等量的蒸馏水代替浓NaOH溶液,有色液滴的移动距离表示大豆种子呼吸消耗O2与产生CO2的体积差。图2中12~24 h期间,O2吸收速率基本不变,但CO2释放速率增加,说明萌发种子主要进行无氧呼吸,同时也进行有氧呼吸。相同质量的糖类和脂肪氧化分解时,脂肪由于氢含量较高,消耗的O2量较大,第48 h后,萌发的种子O2吸收速率超过CO2释放速率,说明细胞呼吸的底物中可能还有脂肪等物质。

答案:(1)微生物及环境因素 (2)不能 (3)大豆种子呼吸消耗的O2与释放的CO2的差 有氧呼吸和无氧呼吸 脂肪

[典例] (2021·河北高考,改编)《齐民要术》中记载了利用荫坑贮存葡萄的方法(如图)。

目前我国果蔬主产区普遍使用大型封闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气),延长了果蔬保鲜时间、增加了农民收益。下列叙述错误的是 ( )

A.荫坑和气调冷藏库环境减缓了果蔬中营养成分和风味物质的分解

B.荫坑和气调冷藏库贮存的果蔬,有氧呼吸中不需要氧气参与的第一、二阶段正常进行,第三阶段受到抑制

C.气调冷藏库中的低温可以降低细胞质基质和线粒体中酶的活性

D.气调冷藏库配备的气体过滤装置及时清除乙烯,可延长果蔬保鲜时间

[解析] 荫坑和气调冷藏库的低温环境均可通过降低温度抑制与呼吸作用相关的酶的活性,大型封闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气)降低了氧气浓度,有氧呼吸和无氧呼吸均减弱,从而减缓了果蔬中营养成分和风味物质的分解,A正确;荫坑和气调冷藏库降低了氧气浓度,对有氧呼吸的三个阶段均有影响,B错误;温度会影响酶的活性,气调冷藏库中的低温可以降低细胞质基质和线粒体中酶的活性,C正确;乙烯具有催熟作用,气调冷藏库配备的气体过滤装置,可以及时清除乙烯,有利于延长果蔬的保鲜时间,D正确。

[答案] B

[追根溯源]

高考“源于教材,高于教材”

(1)(教材必修1 P92正文)“有氧呼吸的全过程非常复杂,可以概括地分为三个阶段,每个阶段的化学反应都有相应的酶催化。”“第一阶段是在细胞质基质中进行的……”例题B、C两项考查了各阶段、场所含有酶,酶的活性受低温影响。

(2)(教材必修1 P95“思考·讨论”图解)“在储藏果实、蔬菜时,往往需要采取降低温度、降低氧气含量等措施减弱果蔬的呼吸作用,以减少有机物的消耗。”例题A项考查了果蔬储存需要低温、低氧的条件。

[升维训练]

1.下列有关细胞呼吸原理应用的叙述,错误的是 ( )

A.南方稻区早稻浸种后催芽过程中,常用40 ℃左右温水淋种并时常翻种,可以为种子的呼吸作用提供水分、适宜的温度和氧气

B.农作物种子入库贮藏时,在无氧和低温条件下呼吸速率降低,贮藏寿命显著延长

C.油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气

D.柑橘用塑料袋密封保存,可以减少水分散失,起到保鲜作用

解析:催芽是将浸泡后的种子,放在黑暗或弱光的环境中,常用40 ℃左右温水淋种并时常翻种,可给予种子适宜的温度、湿度和氧气条件,促进种子迅速发芽,A正确;常利用呼吸作用的原理在低温、低氧的环境中储存种子,低温可抑制细胞的呼吸作用,减少有机物的消耗,延长种子的贮藏时间,B错误;油料作物种子脂肪含量很高,氢元素的含量相对较大,萌发时对氧气的需求量较高,所以在播种时宜浅播,C正确;柑橘在塑料袋中密封保存,降低了氧气浓度,使呼吸速率降低,同时减少水分散失,利于水果的保鲜,D正确。

答案:B

2.如图是采摘后的几种果实在成熟过程中呼吸速率的变化曲线。回答下列问题:

(1)由图可知,果实呼吸速率的变化是用单位时间内__________

____________的数值来表示。

(2)采摘后果实呼吸高峰的出现标志着果实开始衰老,不耐贮藏,

据此推测,图中最不耐贮藏的果实是________。

(3)粮食作物玉米种子在播种前,需要将储藏的种子用流动的水浸泡处理一段时间,其目的是________________________________________________。种子的萌发除需要充足的水分外,还需要__________________________________等必要条件。

解析:(1)观察曲线图的纵坐标可知,该实验测量了单位时间CO2的产生量来定量表示呼吸速率。(2)由于呼吸高峰出现就标志果实开始衰老不耐贮藏,从图中可知香蕉达到呼吸高峰的时间最短,所以香蕉最不耐贮藏。(3)种子萌发的条件和储存的条件相反。在种子萌发之前先用流水冲洗浸泡,主要是考虑到储存种子时种子处于休眠状态,此时脱落酸含量较高,其会抑制种子萌发,促进种子休眠,因此用流水冲洗浸泡的目的主要是使种子中的脱落酸随水流失,同时种子吸水,便于种子萌发;种子的萌发会伴随很多生命活动的进行,尤其是呼吸作用,此时需要确保充足的水分、适宜的温度和充足的氧气。

答案:(1)CO2释放量或CO2产生量 (2)香蕉 (3)使种子中的脱落酸随水流失,同时种子吸水,便于种子萌发 适宜的温度和充足的氧气(或空气)

1.CO2可使澄清的石灰水变混浊,也可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄;在酸性条件下,橙色的重铬酸钾溶液与酒精反应,变成灰绿色。

2.细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。

3.有氧呼吸需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比无氧呼吸多。

4.不同生物细胞进行无氧呼吸产物不同的直接原因是细胞内所含酶的种类不同。

5.细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。

第8讲 细胞呼吸的原理和应用

[课标要求] 2.2.4 说明生物通过细胞呼吸将储存在有机分子中的能量转化为生命活动可以利用的能量

一、探究酵母菌细胞的呼吸方式

1.实验原理

2.实验装置设计

甲组中空气先通过NaOH溶液的目的是_________________。

(2)乙组中B瓶先密封放置一段时间后,再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶的目的是__________________。

去除空气中的CO2

耗尽瓶中原有的O2

3.实验步骤

(1)配制酵母菌培养液:酵母菌+质量分数为5%的______溶液,分别装入A、B两锥形瓶中。

(2)连接实验装置:如图连接好实验装置,放置一段时间。

(3)实验结果的检测

CO2检测 观察两组装置中澄清石灰水变混浊的____和混浊程度

酒精检测 取A、B瓶中滤液各2 mL,分别注入两支干净的试管中,向两试管中分别滴加______________________________ 0.5 mL,并振荡,观察试管中溶液的颜色变化

葡萄糖

快慢

溶有0.1 g重铬酸钾的浓硫酸溶液

4.实验现象

5.实验结论

条件 澄清石灰水变混浊的快慢和程度 酸性重铬酸钾溶液颜色

甲组(有氧) ___,混浊程度高 橙色

乙组(无氧) ___,混浊程度低 ________

有氧条件 酵母菌通过有氧呼吸产生大量的_____和水

无氧条件 酵母菌通过无氧呼吸产生_____和少量的____

快

慢

灰绿色

CO2

酒精

CO2

二、有氧呼吸

1.概念:细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生_________,释放能量,生成__________的过程。

2.过程与场所

3.反应式

____________________________________________

CO2和水

大量ATP

三、无氧呼吸

1.概念:在没有氧气参与的情况下,葡萄糖等有机物经过___________,释放少量能量的过程。

2.过程与场所

不完全分解

3.反应式

4.放能:1 mol葡萄糖释放196.65 kJ(生成乳酸)或225.94 kJ(生成酒精)的能量,其中均有61.08 kJ的能量储存在ATP中,即只在_____阶段形成2 mol ATP。

2C2H5OH+2CO2+少量能量

2C3H6O3+少量能量

第一

四、细胞呼吸原理的应用

1.选用透气的消毒纱布包扎伤口,抑制破伤风芽孢杆菌等厌氧细菌的_________。

2.作物栽培中的中耕松土,保证根的正常_________。

3.提倡慢跑,防止肌细胞无氧呼吸产生_____。

4.稻田定期排水,抑制无氧呼吸产生_____,防止_____中毒,烂根死亡。

无氧呼吸

细胞呼吸

乳酸

酒精

酒精

一、判断正误——从微点上澄清概念

1.苹果果实成熟到一定程度,呼吸作用突然增强,果实内乳酸含量上升。

(2021·浙江卷)( )

提示:苹果果实细胞无氧呼吸不产生乳酸,产生的是酒精和二氧化碳。

2.某同学将酵母菌接种在马铃薯培养液中进行实验,该菌在无氧呼吸的过程中无丙酮酸产生。 (2021·全国甲卷)( )

提示:酵母菌无氧呼吸在细胞质基质中进行,无氧呼吸第一阶段产生丙酮酸。

3.油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气。

(2021·湖南卷)( )

×

×

√

4.无氧条件下酵母菌能存活但不能大量繁殖。 (2021·山东卷)( )

5.癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会生成少量ATP。 (2020·山东卷)( )

提示:无氧呼吸只在第一阶段产生少量ATP,癌细胞中进行无氧呼吸时,第二阶段由丙酮酸转化为乳酸的过程不会生成ATP。

√

×

二、分析作答——从关联思维上理解概念

1.(必修1 P90“探究·实践”延伸思考)

(1)常用酵母菌研究细胞呼吸的不同方式的原因是什么?

提示:酵母菌在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌。

(2)检测酵母菌进行无氧呼吸产生酒精时,要将培养酵母菌的时间适当延长,再取酵母菌培养液进行检测,这样做的原因是什么?

提示:葡萄糖也能与酸性重铬酸钾溶液反应发生颜色变化,培养时间适当延长以便耗尽溶液中的葡萄糖。

2.(必修1 P94“相关信息”拓展分析)在进行无氧呼吸过程中,葡萄糖中能量的主要去向和葡萄糖氧化分解释放的能量的主要去向是什么?

提示:无氧呼吸过程中,葡萄糖中的能量主要转移到乳酸或酒精中没有释放出来;而氧化分解释放的能量主要以热能形式散失了。

3.(必修1 P96“概念检测” T1延伸思考)有的超出保质期的酸奶会出现胀袋现象,这是乳酸菌细胞呼吸造成的吗?为什么?

提示:不是。乳酸菌只能进行无氧呼吸,且呼吸产物只有乳酸,没有CO2等气体产生。

微课题(一) 细胞呼吸的类型与过程分析

[系统深化知能]

1.有氧呼吸与无氧呼吸的比较

项目 有氧呼吸 无氧呼吸

不同点 反应条件 需要O2,需要酶 不需要O2,需要酶

呼吸场所 细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜 细胞质基质

产物 CO2、H2O 酒精和CO2或乳酸

能量释放 有机物彻底氧化分解,释放大量能量 有机物分解不彻底,能量释放较少

项目 有氧呼吸 无氧呼吸

不同点 [H] 来源 C6H12O6和H2O C6H12O6

去路 与O2结合生成水 还原丙酮酸等中间产物

ATP 来源 三个阶段都产生 只在第一阶段产生

去路 用于各项生命活动 相同点 实质 分解有机物,释放能量,生成ATP 意义 ①为各项生命活动提供能量; ②为体内其他化合物的合成提供原料 联系 第一阶段相同 2.不同生物无氧呼吸产物的比较

3.细胞呼吸过程图解的整合

4.细胞呼吸反应式及物质间比例关系总结

(1)反应式

(2)气体体积或物质的量比例关系

①有氧呼吸:C6H12O6∶O2∶CO2=1∶6∶6。

②无氧呼吸:C6H12O6∶CO2∶C2H5OH=1∶2∶2或C6H12O6∶C3H6O3=1∶2。

③消耗等量的葡萄糖时需要的O2和产生的CO2的物质的量:

有氧呼吸需要的O2∶有氧呼吸和无氧呼吸产生的CO2之和=3∶4。

④产生等量的CO2时消耗的葡萄糖的物质的量:无氧呼吸∶有氧呼吸=3∶1。

[情境迁移用活]

科学家在研究线粒体的组成成分时,先涨破线粒体外膜,后将外膜与内膜包裹的基质分开,再进行如图实验:

[问题设计]

(1)图中的“嵴”是怎么形成的?有什么意义?

提示:由线粒体内膜折叠形成。意义是增大了内膜面积,有利于酶的附着。

(2)据图分析,在适宜溶液中,含F0-F1颗粒的内膜小泡能完成有氧呼吸的主要反应是什么?

提示:①O2与[H]结合生成H2O。②ADP和Pi利用反应产生的能量合成ATP。

(3)线粒体内膜上的F0-F1颗粒物是ATP合成酶。为了研究ATP合成酶的结构与合成ATP的关系,用尿素破坏内膜小泡将F1颗粒与小泡分开,检测处理前后ATP的合成。出现什么结果能说明F1颗粒的功能是催化ATP的合成?

提示:若处理之前,含F0-F1颗粒内膜小泡能合成ATP,处理后含F0颗粒内膜小泡不能合成ATP。

[解题思维建模]

[典例] (2020·全国卷Ⅰ)种子贮藏中需要控制呼吸作用以减少有机物的消耗。若作物种子呼吸作用所利用的物质是淀粉分解产生的葡萄糖,下列关于种子呼吸作用的叙述,错误的是 ( )

A.若产生的CO2与乙醇的分子数相等,则细胞只进行无氧呼吸

B.若细胞只进行有氧呼吸,则吸收O2的分子数与释放CO2的相等

C.若细胞只进行无氧呼吸且产物是乳酸,则无O2吸收也无CO2释放

D.若细胞同时进行有氧和无氧呼吸,则吸收O2的分子数比释放CO2的多

[解析] 在反应底物是葡萄糖的情况下,细胞进行有氧呼吸和产乙醇的无氧呼吸均可产生CO2,其中产乙醇的无氧呼吸产生的CO2与乙醇的分子数相等,有氧呼吸不产生乙醇,因此若产生的CO2与乙醇的分子数相等,说明细胞只进行无氧呼吸,A正确;根据有氧呼吸的反应式,在反应底物是葡萄糖的情况下,若细胞只进行有氧呼吸,则吸收O2的分子数与释放CO2的分子数相等,B正确;根据无氧呼吸的反应式,在反应底物是葡萄糖的情况下,若细胞只进行产乳酸的无氧呼吸,则不需要消耗O2也不产生CO2,C正确;有氧呼吸过程中,吸收O2的分子数和释放CO2的分子数相等,而无氧呼吸不消耗O2,但可能产生CO2,若细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,则吸收O2的分子数比释放CO2的分子数少或两者的数目相等,D错误。

[答案] D

内化思维模型

判断细胞呼吸类型的“三依据”模型

细胞呼吸方式包括有氧呼吸和无氧呼吸两种方式,其中无氧呼吸又分乳酸途径和酒精途径两种。它们的发生条件、产物和进行场所都有所不同,根据这些差异确立以“三依据”为标准的判断模型。

[题点考法全训]

1.人体肌肉组织细胞在运动过程中需消耗大量能量。下列相关叙述错误的是 ( )

A.剧烈运动使肌细胞因无氧呼吸产生大量乳酸

B.无氧呼吸可在细胞质基质中产生丙酮酸和ATP

C.消耗等量的葡萄糖,有氧呼吸产生的ATP比无氧呼吸多

D.人体肌细胞无氧呼吸产生的CO2比有氧呼吸多

解析:剧烈运动导致肌细胞缺氧,细胞因缺氧而进行无氧呼吸产生大量乳酸,A正确;无氧呼吸的场所是细胞质基质,其第一阶段的产物是丙酮酸、[H]和ATP,B正确;有氧呼吸过程中消耗1 mol的葡萄糖可使977.28 kJ左右的能量储存在ATP中,而无氧呼吸过程中消耗1 mol的葡萄糖只有61.08 kJ的能量储存在ATP中,显然消耗等量的葡萄糖,有氧呼吸产生的ATP比无氧呼吸多,C正确;人体肌细胞无氧呼吸的产物是乳酸,没有CO2产生,CO2是细胞有氧呼吸的产物,D错误。

答案:D

2.有多瓶(条件一致)酵母菌、葡萄糖悬液,分别通入不同浓度的O2时,其产生的酒精和CO2的量如图所示。据图可以得出的结论是 ( )

A.氧浓度为a时,酵母菌只进行无氧呼吸

B.当氧浓度为c时,2/5的葡萄糖用于酒精发酵

C.当氧浓度为d时,酵母菌细胞内有ATP积累

D.不同氧浓度下,细胞中ATP的生成速率相同

答案:A

微课题(二) 影响细胞呼吸的环境因素分析及应用

[系统深化知能]

1.温度对细胞呼吸的影响

原理:细胞呼吸是一系列酶促反应,温度通过影响酶的活性而影响细胞呼吸速率

应用:①零上低温储存食品;②大棚栽培:在夜间和阴天适当降温;③温水和面醒发快

2.O2浓度对细胞呼吸的影响

原理:O2是有氧呼吸所必需的,且O2对无氧呼吸过程有抑制作用

应用:①中耕松土促进植物根部有氧呼吸;②无氧发酵过程需要 严格控制无氧环境;③低氧贮藏粮食、水果和蔬菜

图示分析 ①O2浓度为0时,只进行无氧呼吸;②O2消耗曲线与CO2生成曲线重合以后(图中P点以后),只进行有氧呼吸;③O2消耗曲线与CO2生成曲线重合之前(图中P点之前,不包括0点),既进行有氧呼吸又进行产生酒精的无氧呼吸;④阴影部分的相对值表示不同氧浓度下无氧呼吸过程中CO2的释放量 3.水分对细胞呼吸的影响

4.CO2浓度对细胞呼吸的影响

分析:①水是生物化学反应的介质,也是有氧呼吸的反应物;②在一定范围内,细胞呼吸速率随含水量的增加而加快,随含水量的减少而减慢

应用:①粮食在入仓前要进行晾晒处理;②干种子萌发前进行浸泡处理

原理:CO2是细胞呼吸的最终产物,积累过多会抑制细胞呼吸的进行

应用:适当增加CO2浓度,有利于水果和蔬菜的保鲜

[情境迁移用活]

民间世代相传的农业谚语是千百年来劳作实践的经验总结,和锄头有关的“三有一无”的说法,同样蕴含着很深的科学道理。锄头“三有”是指:“锄头有肥”“锄头有水”和“锄头有火”;“一无”则是指“锄头无争”。

[问题设计]

(1)“锄头有肥”是说锄地松土有利于肥料的吸收,促进作物生长。这有什么科学道理?

提示:锄地松土增加了土地的透气性,使作物根部的有氧呼吸增强,为根吸收矿质离子提供了充足的能量。

(2)雨前中耕,能使耕作层多蓄水;雨后中耕,能切断表土毛细管,减少水分蒸发,可称为“锄头有水”。细胞代谢速率和细胞含水量有什么关系?

提示:细胞含水量高,细胞代谢速率快;反之,则代谢速率减慢。

(3)雨后土壤中出现湿涝情况时,土壤黏度增大,毛细管堵塞,所以涝天锄地可以减轻涝灾,此可称为“锄头有火”。 出现湿涝容易出现作物死亡的原因是什么?

提示:出现湿涝会导致根细胞进行无氧呼吸产生酒精等有害物质,引起根部腐烂导致作物死亡。

(4)“锄头无争”。在中耕松土时, 铲除了杂草, 有利于丰收, 其利用的生物学原理是什么?

提示:使物质和能量更多地流向对人类有益的部分。

[解题思维建模]

[典例] 如图表示某种植物的非绿色器官在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量。据图判断,下列说法错误的是 ( )

A.图中乙曲线可表示在不同氧气浓度下的氧气吸收量

B.图中甲曲线表示在不同氧气浓度下无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量

C.氧浓度为d时该器官的细胞呼吸方式是有氧呼吸

D.在氧浓度为b时,甲、乙分别代表的细胞呼吸方式消耗葡萄糖之比为1∶1

[解析] 根据题图分析可知,乙曲线表示在不同氧气浓度下的氧气吸收量,甲曲线表示无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,A、B正确;氧气浓度为d时,无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量为0,所以d时细胞不进行无氧呼吸,只进行有氧呼吸,C正确;有氧呼吸消耗的氧气和产生的二氧化碳一样多,氧气浓度为b时,b点氧气吸收量与无氧呼吸产生的二氧化碳量相等,即有氧呼吸产生的二氧化碳与无氧呼吸产生的二氧化碳量相等,根据有氧呼吸1分子葡萄糖产生6分子二氧化碳,而无氧呼吸1分子葡萄糖产生2分子二氧化碳,可知无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的3倍,D错误。

[答案] D

内化思维模型

O2浓度影响细胞呼吸的“三线四点”模型

大多数植物细胞的无氧呼吸产生酒精和CO2,环境O2浓度对它们的呼吸强度有明显的影响。以CO2的释放量为指标,可以构建O2浓度影响细胞呼吸的“三线四点”模型,如下图:

(1)“三线”:在同一坐标系中画出细胞呼吸CO2释放总量、无氧呼吸CO2释放量和有氧呼吸CO2释放量(等于O2吸收量)三条曲线。变化规律:随O2浓度的升高,

细胞呼吸速率先减慢后加快,最后趋于稳定。

(2)“四点”:①A点时,O2浓度为零,细胞只进行无氧呼吸;②B点有氧呼吸和无氧呼吸CO2释放量相等,无氧呼吸的强度是有氧呼吸的3倍(以消耗葡萄糖为指标);③C点时无氧呼吸停止,细胞只进行有氧呼吸;④D点时细胞呼吸消耗的有机物最少,有利于种子、蔬菜和水果的储存。

[题点考法全训]

1.呼吸熵(RQ=放出的CO2量/吸收的O2量)可作为描述细胞呼

吸过程中O2供应状态的一种指标。如图是某水果氧化分解葡

萄糖过程中氧分压与呼吸熵的关系。以下叙述正确的是 ( )

A.呼吸熵越大,细胞呼吸产生的CO2越多

B.b点有氧呼吸强度大于a点

C.为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至c点

D.c点以后细胞呼吸强度不随氧分压变化而变化

解析:由于无氧呼吸释放的CO2的量没有有氧呼吸释放的CO2的量多,所以呼吸熵越小,细胞呼吸产生的CO2越多,A错误;呼吸熵越小,细胞有氧呼吸越强,因此b点有氧呼吸强度大于a点,B正确;c点时,细胞只进行有氧呼吸,此时细胞消耗的有机物较多,因此为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至c点以下,C错误;c点以后只进行有氧呼吸,有氧呼吸速率在一定O2范围内随氧分压变化而变化,图中曲线不能正确反映这种变化,D错误。

答案:B

2.如图表示O2浓度和温度对大豆根尖细胞有氧呼吸速率的影响。下列有关叙述错误的是 ( )

A.由图可知,细胞有氧呼吸的最适温度介于30 ℃和35 ℃之间

B.O2浓度为0时,细胞中能够产生ATP的场所是细胞质基质

C.20 ℃时有氧呼吸的酶活性高于15 ℃时有氧呼吸的酶活性

D.与a点相比,限制b点有氧呼吸速率的主要外界因素为温度

解析:分析题图可知,在20 ℃、30 ℃、35 ℃三个温度条件下,30 ℃条件下细胞有氧呼吸速率最高,说明细胞有氧呼吸的最适温度在20 ℃~35 ℃,而不是介于30 ℃和35 ℃之间,A错误;O2浓度为0时,细胞只进行无氧呼吸,合成ATP的场所只有细胞质基质,B正确;分析题图可知,在O2浓度相同时,20 ℃时有氧呼吸速率高于15 ℃时有氧呼吸速率,说明20 ℃时有氧呼吸的酶活性高于15 ℃时有氧呼吸的酶活性,C正确;分析题图可知,a点和b点对应的O2浓度相同,但有氧呼吸速率不同,说明与a点相比,限制b点有氧呼吸速率的主要外界因素为温度,D正确。

答案:A

3.学者欲研究影响玉米根尖细胞线粒体耗氧速率的因素,按图示顺序依次向测定仪中加入线粒体及相应物质,测定氧气浓度的变化,结果如图(注:图中呼吸底物是指在呼吸过程中被氧化的物质)。下列分析正确的是 ( )

A.实验中加入的呼吸底物是葡萄糖

B.过程①没有进行有氧呼吸第三阶段

C.过程②比⑤耗氧速率低的原因可能是[H]不足

D.过程④比③耗氧速率低的主要原因是呼吸底物不足

解析:线粒体中进行氧化分解的物质是丙酮酸,因此图中加入的呼吸底物是丙酮酸,A错误。由题图曲线可知,加入线粒体后,过程①氧气浓度略有下降,说明在线粒体中进行了有氧呼吸第三阶段,消耗了氧气,B错误。分析题图可知,过程②加入ADP后,氧气浓度下降较慢,加入呼吸底物后氧气浓度下降速度加快,由于氧气的作用是与[H]结合形成水,因此限制过程②氧气浓度降低的因素可能是[H];加入ADP后,过程⑤氧气浓度降低的速度加快,说明该过程限制氧气与[H]结合的因素是ADP的量,因此过程②比⑤耗氧速率低的主要原因是[H]不足,C正确。过程④氧气浓度降低的速率较慢,但加入ADP后,过程⑤氧气浓度的下降速度加快,说明过程④比③耗氧速率低的主要原因是ADP数量不足,D错误。

答案:C

微课题(三) 探究细胞呼吸方式的实验拓展与应用

[科学探究·启迪思维]

餐桌上的饮食与微生物发酵

馒头、面包、酸奶、米酒等食品的制作过程,都利用了微生物的发酵。面包以小麦粉为主要原料,以酵母、鸡蛋、油脂、糖、盐等为辅料,加水调制成面团,经过分割、成形、醒发、焙烤、冷却等过程加工而成的焙烤食品。酸奶通常指以牛奶为原料,经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌(发酵剂),经发酵后,再冷却灌装的一种牛奶制品。家庭制作米酒时,一般先把糯米淘净,蒸熟,摊开冷透;然后再将酒曲浸水活化,直到冒出鱼眼大小的气泡;最后将冷却的熟米与活化的酒曲混合后再进行发酵。

[问题探讨]

(1)经过酵母发酵后制作的馒头、面包蓬松柔软的原因是什么?

提示:酵母菌发酵过程会产生大量的CO2,在制作馒头、面包的过程中加热膨胀。

(2)酸奶中乳酸和米酒中酒精是怎么产生的?

提示:酸奶中乳酸是经乳酸菌无氧呼吸产生的,米酒中的酒精是酵母菌无氧呼吸产生的。

(3)制作馒头、面包与制作米酒时都应用了酵母菌的发酵,这两个过程中酵母菌的主要呼吸类型有什么不同?

提示:制作馒头、面包主要利用酵母菌有氧呼吸产生大量CO2,制作米酒则是酵母菌先在氧气充足条件下大量繁殖,然后在缺氧条件下通过无氧呼吸产生酒精。

(4)上述菌种,通过测定特定装置的气体体积变化测定它们的呼吸速率可行吗?为什么?

提示:可以测定酵母菌的呼吸速率,不能测定乳酸菌的呼吸速率。酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸都有气体的变化,而乳酸菌只进行无氧呼吸产生乳酸,不伴随气体的变化。

[深化知能·思维建模]

(一)细胞呼吸方式的实验探究

1.实验装置(以萌发种子为例)

2.实验原理

(1)萌发种子的作用:萌发种子细胞呼吸吸收O2、释放CO2都会影响装置中气体的体积,进而导致着色液滴的移动。

(2)装置一中NaOH溶液的作用:吸收细胞呼吸产生的CO2。

(3)两装置中着色液滴移动及测定的呼吸方式:

比较项目 装置一 装置二

着色液滴移动 原因 细胞呼吸吸收O2 细胞呼吸释放CO2与吸收O2的差

方向 左移或不动 不动或右移

测定的呼吸方式 有氧呼吸 无氧呼吸

3.实验现象和结论

说明:若所测生物材料进行无氧呼吸产生乳酸,则无法用此方法测定。

实验现象 实验结论

装置一液滴 装置二液滴 不动 不动 无细胞呼吸

不动 右移 只进行无氧呼吸

左移 右移 既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸

左移 不动 只进行有氧呼吸

4.物理误差的校正

为排除温度、气压等无关变量的干扰,可设置对照装置。对照装置与装置二相比,不同点是用煮熟的种子代替发芽种子,其余均相同。

(二)种子萌发时呼吸速率的测定

1.实验装置

2.指标及原理

3.物理误差的校正

(1)如果实验材料是绿色植物,整个装置应遮光处理,否则植物的光合作用会干扰呼吸速率的测定。

(2)如果实验材料是种子,为防止微生物的细胞呼吸对实验结果产生干扰,应对装置及所测种子进行消毒处理。

(3)为防止气压、温度等物理因素所引起的误差,应设置对照实验,将所测的生物材料灭活(如将发芽的种子煮熟),其他条件均不变。

指标 细胞呼吸速率常用单位时间内CO2释放量或O2吸收量来表示

原理 组织细胞呼吸作用吸收O2,释放CO2,CO2被NaOH溶液吸收,使容器内气体压强减小,刻度管内的着色液滴左移。单位时间内着色液滴左移的距离即表示呼吸速率

4.实验拓展:呼吸底物与着色液滴移动的关系

脂肪含氢量高,含氧量低,等质量的脂肪与葡萄糖相比,氧化分解时耗氧量高,而产生CO2量少。因此脂肪有氧呼吸时,产生的CO2量小于消耗的O2量,着色液滴移动更明显。

[迁移应用·逐点练清]

题点(一) 探究细胞呼吸类型

1.如图是探究萌发种子的呼吸类型所用装置(假设呼吸作用

只消耗葡萄糖)。下列有关叙述错误的是 ( )

A.该实验必须在遮光条件下进行

B.液滴左移说明种子存在有氧呼吸

C.将NaOH溶液换成清水可探究是否进行产生酒精的无氧呼吸

D.实验过程中装置内部温度会升高

解析:种子不进行光合作用,不需要遮光处理,A错误;液滴左移说明种子消耗氧气,即存在有氧呼吸,B正确;将NaOH溶液换成清水可探究是否进行产生酒精的无氧呼吸,若进行产生酒精的无氧呼吸,同时产生CO2,则液滴会右移,C正确;实验过程中呼吸作用会释放能量,装置内部温度会升高,D正确。

答案:A

2.下面三个装置可用于研究萌发的种子的呼吸作用的方式及其产物,下列有关分析错误的是 ( )

A.三个装置中的种子都必须进行消毒处理,都不需要设置对照实验

B.甲装置可用于探究呼吸作用是否产生热量

C.乙装置可用于探究萌发的种子是否进行有氧呼吸

D.丙装置可用于探究萌发的种子的呼吸作用是否产生CO2

解析:分析装置图可知,三个装置可用于探究细胞呼吸,因此三个装置中的种子都必须进行消毒,以避免微生物的细胞呼吸对实验结果产生干扰,为防止其他物理因素所引起的误差,需要设置对照实验,A错误。细胞呼吸释放的能量,大部分以热能形式散失,故实验过程中呼吸作用释放的能量,使装置内部温度升高,所以甲装置可用于探究呼吸作用是否产生热量,B正确。细胞呼吸作用产生的CO2可被NaOH吸收,液滴左移说明细胞进行有氧呼吸,故乙装置可用于探究发酵的种子是否进行有氧呼吸,C正确。CO2可使澄清石灰水变混浊,故丙装置可用于探究萌发的种子的呼吸作用是否产生CO2,D正确。

答案:A

[易错提醒]

细胞呼吸的场所及其物质能量转换的四点提醒

(1)线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,但部分原核生物无线粒体,也能进行有氧呼吸。

(2)无线粒体的真核生物(或细胞)只能进行无氧呼吸,如蛔虫、哺乳动物、成熟的红细胞等。

(3)细胞呼吸释放的能量,大部分以热能的形式散失,少部分以化学能的形式储存在ATP中。

(4)人体内产生的CO2只来自有氧呼吸,人体无氧呼吸的产物是乳酸,无CO2。

题点(二) 测定细胞呼吸速率

3.图1所示是某同学为测定大豆种子呼吸速率所组

装的实验装置。请回答下列问题:

(1)设置乙装置的目的是排除__________________________________________对实验的干扰。

(2)实验过程中有色液滴不断向左移动时,________(填“能”或“不能”)说明有氧呼吸速率不断增强。

(3)图1所示装置只能测出有氧呼吸速率,若要测出发芽的

大豆种子的无氧呼吸,还需设置对照组实验,对照组实验

装置中以等量的蒸馏水代替浓NaOH溶液。图2是根据两组

装置的测量结果绘制的大豆种子萌发过程中CO2释放和O2吸收速率的变化趋势。

对照组有色液滴的移动距离表示_________________________________。图2显示,在12~24 h期间,萌发种子的呼吸方式是________,第48 h后,萌发的种子O2吸收速率超过CO2释放速率,其原因是细胞呼吸的底物中可能还有________等物质。

解析:(1)装置乙中装入加热杀死的大豆种子,可排除微生物的呼吸作用和环境因素如温度、气压等对实验的干扰。(2)实验过程中发芽的大豆种子有氧呼吸消耗O2,产生的CO2被浓NaOH溶液吸收,导致甲装置内气体体积变小,有色液滴不断向左移动时,只能说明O2不断被消耗,但不能说明有氧呼吸速率不断增强。(3)对照组实验装置中以等量的蒸馏水代替浓NaOH溶液,有色液滴的移动距离表示大豆种子呼吸消耗O2与产生CO2的体积差。图2中12~24 h期间,O2吸收速率基本不变,但CO2释放速率增加,说明萌发种子主要进行无氧呼吸,同时也进行有氧呼吸。相同质量的糖类和脂肪氧化分解时,脂肪由于氢含量较高,消耗的O2量较大,第48 h后,萌发的种子O2吸收速率超过CO2释放速率,说明细胞呼吸的底物中可能还有脂肪等物质。

答案:(1)微生物及环境因素 (2)不能 (3)大豆种子呼吸消耗的O2与释放的CO2的差 有氧呼吸和无氧呼吸 脂肪

[典例] (2021·河北高考,改编)《齐民要术》中记载了利用荫坑贮存葡萄的方法(如图)。

目前我国果蔬主产区普遍使用大型封闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气),延长了果蔬保鲜时间、增加了农民收益。下列叙述错误的是 ( )

A.荫坑和气调冷藏库环境减缓了果蔬中营养成分和风味物质的分解

B.荫坑和气调冷藏库贮存的果蔬,有氧呼吸中不需要氧气参与的第一、二阶段正常进行,第三阶段受到抑制

C.气调冷藏库中的低温可以降低细胞质基质和线粒体中酶的活性

D.气调冷藏库配备的气体过滤装置及时清除乙烯,可延长果蔬保鲜时间

[解析] 荫坑和气调冷藏库的低温环境均可通过降低温度抑制与呼吸作用相关的酶的活性,大型封闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气)降低了氧气浓度,有氧呼吸和无氧呼吸均减弱,从而减缓了果蔬中营养成分和风味物质的分解,A正确;荫坑和气调冷藏库降低了氧气浓度,对有氧呼吸的三个阶段均有影响,B错误;温度会影响酶的活性,气调冷藏库中的低温可以降低细胞质基质和线粒体中酶的活性,C正确;乙烯具有催熟作用,气调冷藏库配备的气体过滤装置,可以及时清除乙烯,有利于延长果蔬的保鲜时间,D正确。

[答案] B

[追根溯源]

高考“源于教材,高于教材”

(1)(教材必修1 P92正文)“有氧呼吸的全过程非常复杂,可以概括地分为三个阶段,每个阶段的化学反应都有相应的酶催化。”“第一阶段是在细胞质基质中进行的……”例题B、C两项考查了各阶段、场所含有酶,酶的活性受低温影响。

(2)(教材必修1 P95“思考·讨论”图解)“在储藏果实、蔬菜时,往往需要采取降低温度、降低氧气含量等措施减弱果蔬的呼吸作用,以减少有机物的消耗。”例题A项考查了果蔬储存需要低温、低氧的条件。

[升维训练]

1.下列有关细胞呼吸原理应用的叙述,错误的是 ( )

A.南方稻区早稻浸种后催芽过程中,常用40 ℃左右温水淋种并时常翻种,可以为种子的呼吸作用提供水分、适宜的温度和氧气

B.农作物种子入库贮藏时,在无氧和低温条件下呼吸速率降低,贮藏寿命显著延长

C.油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气

D.柑橘用塑料袋密封保存,可以减少水分散失,起到保鲜作用

解析:催芽是将浸泡后的种子,放在黑暗或弱光的环境中,常用40 ℃左右温水淋种并时常翻种,可给予种子适宜的温度、湿度和氧气条件,促进种子迅速发芽,A正确;常利用呼吸作用的原理在低温、低氧的环境中储存种子,低温可抑制细胞的呼吸作用,减少有机物的消耗,延长种子的贮藏时间,B错误;油料作物种子脂肪含量很高,氢元素的含量相对较大,萌发时对氧气的需求量较高,所以在播种时宜浅播,C正确;柑橘在塑料袋中密封保存,降低了氧气浓度,使呼吸速率降低,同时减少水分散失,利于水果的保鲜,D正确。

答案:B

2.如图是采摘后的几种果实在成熟过程中呼吸速率的变化曲线。回答下列问题:

(1)由图可知,果实呼吸速率的变化是用单位时间内__________

____________的数值来表示。

(2)采摘后果实呼吸高峰的出现标志着果实开始衰老,不耐贮藏,

据此推测,图中最不耐贮藏的果实是________。

(3)粮食作物玉米种子在播种前,需要将储藏的种子用流动的水浸泡处理一段时间,其目的是________________________________________________。种子的萌发除需要充足的水分外,还需要__________________________________等必要条件。

解析:(1)观察曲线图的纵坐标可知,该实验测量了单位时间CO2的产生量来定量表示呼吸速率。(2)由于呼吸高峰出现就标志果实开始衰老不耐贮藏,从图中可知香蕉达到呼吸高峰的时间最短,所以香蕉最不耐贮藏。(3)种子萌发的条件和储存的条件相反。在种子萌发之前先用流水冲洗浸泡,主要是考虑到储存种子时种子处于休眠状态,此时脱落酸含量较高,其会抑制种子萌发,促进种子休眠,因此用流水冲洗浸泡的目的主要是使种子中的脱落酸随水流失,同时种子吸水,便于种子萌发;种子的萌发会伴随很多生命活动的进行,尤其是呼吸作用,此时需要确保充足的水分、适宜的温度和充足的氧气。

答案:(1)CO2释放量或CO2产生量 (2)香蕉 (3)使种子中的脱落酸随水流失,同时种子吸水,便于种子萌发 适宜的温度和充足的氧气(或空气)

1.CO2可使澄清的石灰水变混浊,也可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄;在酸性条件下,橙色的重铬酸钾溶液与酒精反应,变成灰绿色。

2.细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。

3.有氧呼吸需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比无氧呼吸多。

4.不同生物细胞进行无氧呼吸产物不同的直接原因是细胞内所含酶的种类不同。

5.细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。

同课章节目录