高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第7课 隋唐制度的变化与创新课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第7课 隋唐制度的变化与创新课件(共37张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 10:54:40 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第7课 隋唐制度的变化和创新

1、通过科举制、三省六部制等来了解隋唐时期的制度创新、各民族交融的新成就。

2、理解科举制产生的必然性和历史意义,梳理出三省六部制发展演变的线索和作用。

3、通过了解从租调制到两税法的发展,认识隋唐时期经济社会发展的状况。

【课程标准】

重点:科举制的创立、三省六部制的确立、租庸调制的进步作用和两税法的特点

难点:汉唐间赋税制度的变化

一、中国古代官员的选拔制度

◎殿试图

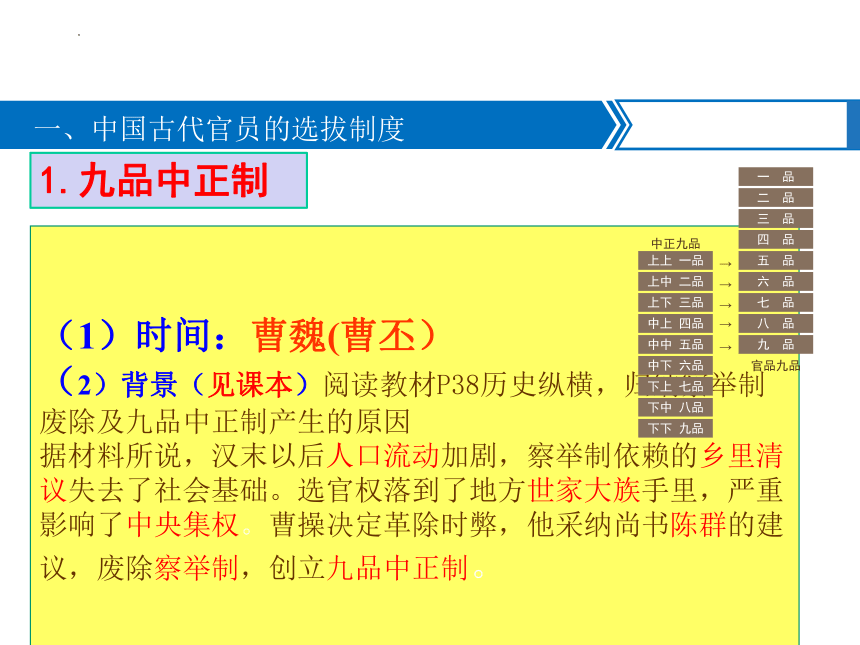

1.九品中正制

(1)时间:曹魏(曹丕)

(2)背景(见课本)阅读教材P38历史纵横,归纳察举制废除及九品中正制产生的原因

据材料所说,汉末以后人口流动加剧,察举制依赖的乡里清议失去了社会基础。选官权落到了地方世家大族手里,严重影响了中央集权。曹操决定革除时弊,他采纳尚书陈群的建议,废除察举制,创立九品中正制。

下下 九品

下中 八品

下上 七品

中下 六品

中中 五品

中上 四品

上下 三品

上中 二品

上上 一品

九 品

八 品

七 品

六 品

五 品

四 品

三 品

二 品

一 品

→

→

→

→

→

中正九品

官品九品

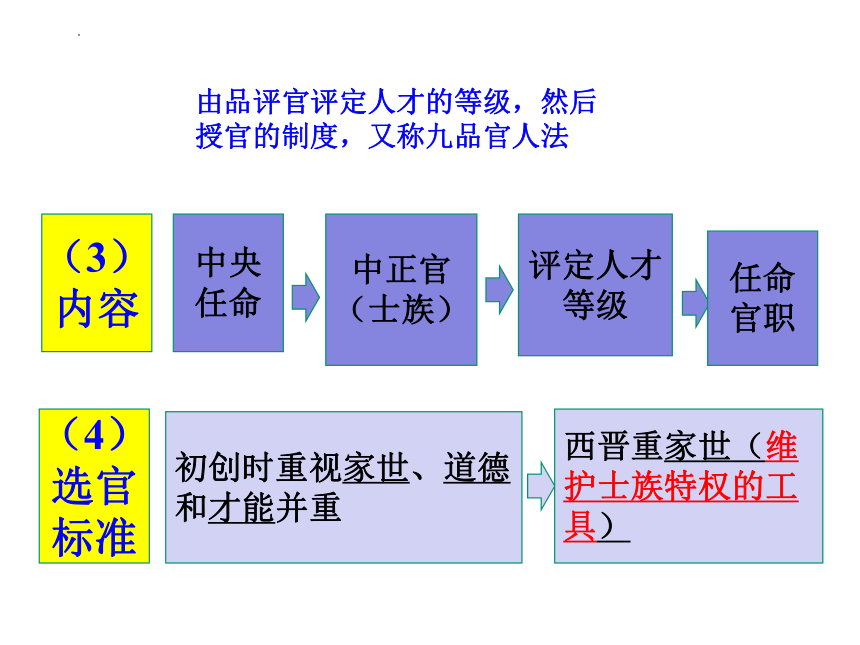

中央任命

中正官(士族)

评定人才等级

任命官职

初创时重视家世、道德和才能并重

西晋重家世(维护士族特权的工具)

(3)内容

(4)选官标准

由品评官评定人才的等级,然后授官的制度,又称九品官人法

积极:既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权;

局限:逐渐成为维护士族特权的工具。随着士族的没落,九品中正制无法继续。

(3)评价:

今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。

——《晋书·段灼传》

在实行察举的两汉之际,还有考试这样一个辅助性的环节,到了魏晋时代,居然倒退到全凭中正官作出一个模糊评语的地步。既然不能量化考核,必然没有考核标准,结果就是“说你行你就行,不行也行。” ——喻大华《帝制往事》

随着门阀士族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)含义:

科举制是古代通过考试选拔官吏的一种制度;

科,是考试科目;举,是选拔人才;

二.科举制的创立和完善

①经济上:封建经济发展(中小地主经济和小农经济实力壮大);

②阶级关系上:士族衰落,庶族壮大,要求参与政权;

③政治上:九品中正制存在严重弊端,已不适应统治的需要和社会的发展。

2.科举制的创立的原因

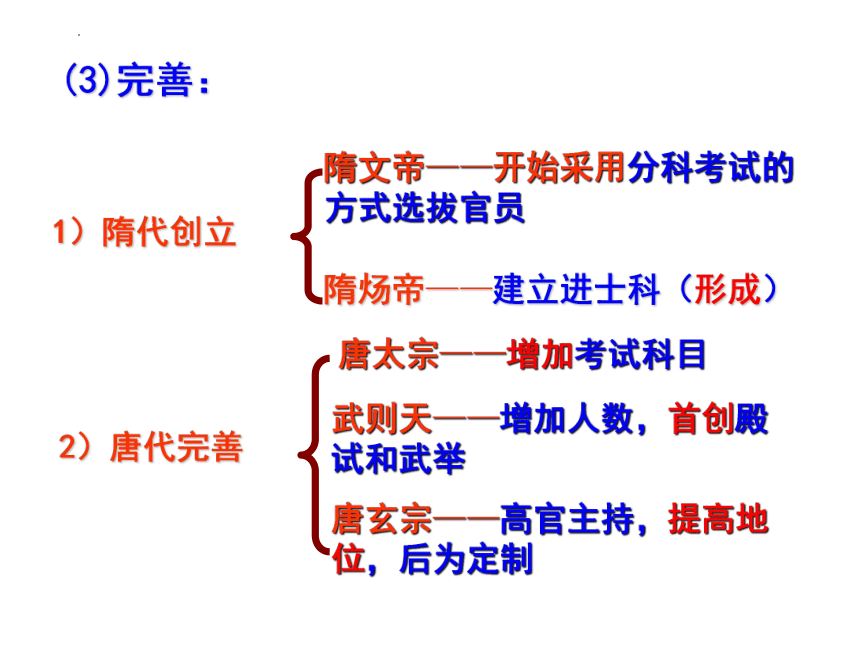

(3)完善:

1)隋代创立

2)唐代完善

隋文帝——开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝——建立进士科(形成)

唐太宗——增加考试科目

武则天——增加人数,首创殿试和武举

唐玄宗——高官主持,提高地位,后为定制

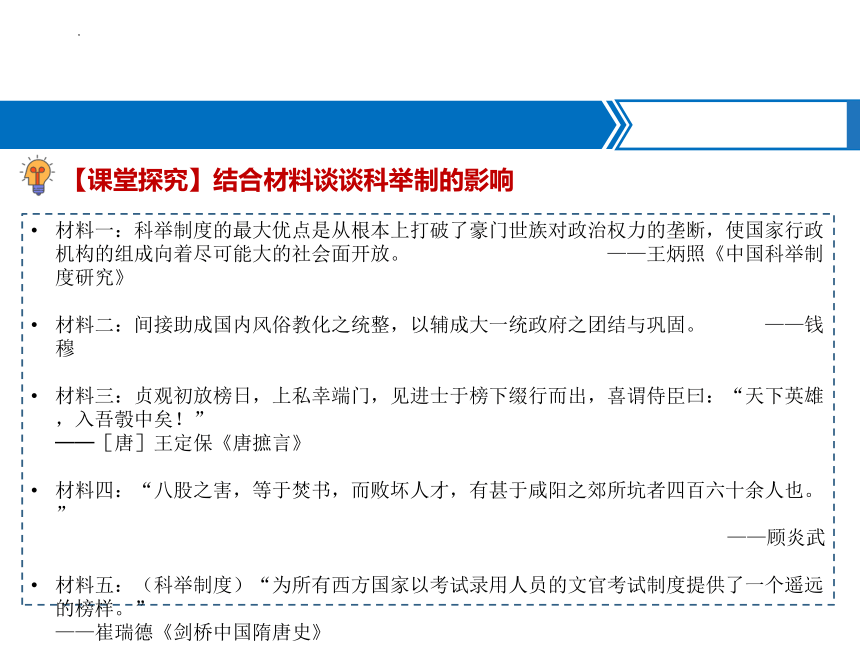

【课堂探究】结合材料谈谈科举制的影响

材料一:科举制度的最大优点是从根本上打破了豪门世族对政治权力的垄断,使国家行政机构的组成向着尽可能大的社会面开放。 ——王炳照《中国科举制度研究》

材料二:间接助成国内风俗教化之统整,以辅成大一统政府之团结与巩固。 ——钱穆

材料三:贞观初放榜日,上私幸端门,见进士于榜下缀行而出,喜谓侍臣曰:“天下英雄,入吾彀中矣!” ──[唐]王定保《唐摭言》

材料四:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

——顾炎武

材料五:(科举制度)“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。” ——崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

(4)评价:

A.积极:(1)打破了贵族垄断官场的情形,扩大了统治基础,加强了中央集权;

(2)提高了官员的文化素质,有利于提高政府的行政效率;

(3)以考试成绩为选官标准,有利于社会的公平公正,有益于社会重学风尚的形成。;

B.消极:考试内容大多在儒学经典范围内,特别是八股取士严重禁锢读书人的思想,使选拔的之人缺乏进取和创造精神。

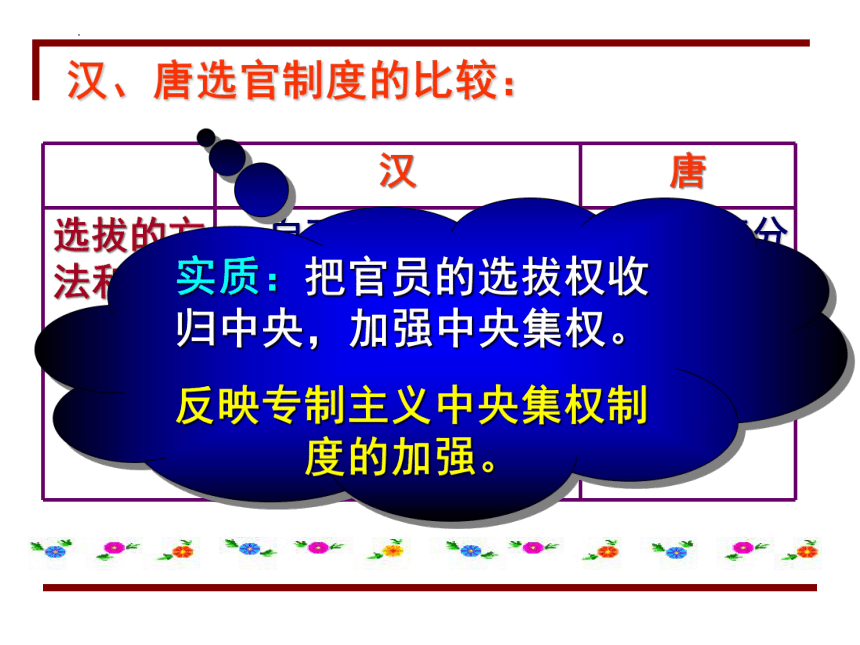

汉、唐选官制度的比较:

汉 唐

选拔的方法和途径

标准

自下而上的推荐

中央政府分科考试

西汉至东汉前期:才能和品德;

东汉后期:出身门第

以才能(考试成绩)

实质:把官员的选拔权收归中央,加强中央集权。

反映专制主义中央集权制度的加强。

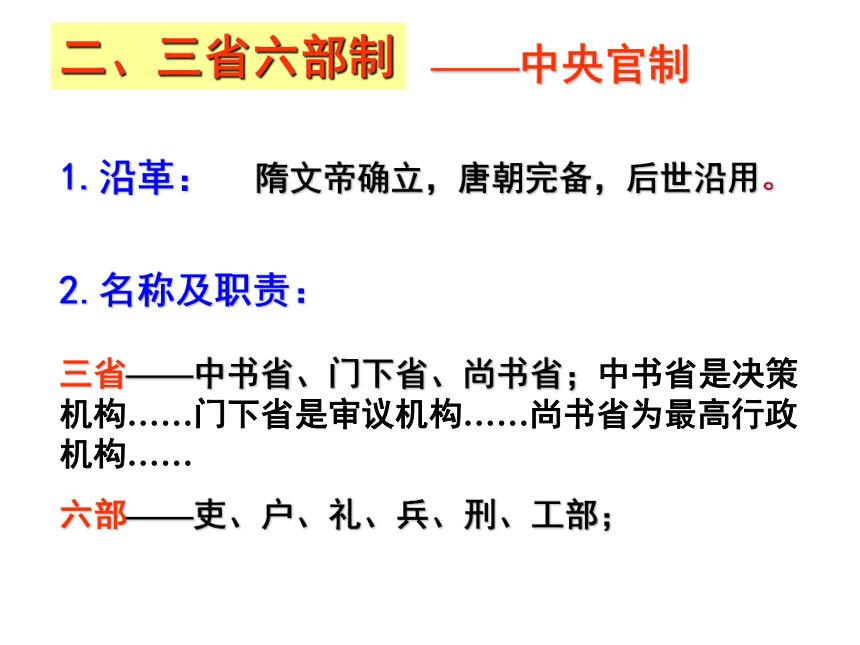

二、三省六部制

——中央官制

隋文帝确立,唐朝完备,后世沿用。

1.沿革:

2.名称及职责:

三省——中书省、门下省、尚书省;中书省是决策机构……门下省是审议机构……尚书省为最高行政机构……

六部——吏、户、礼、兵、刑、工部;

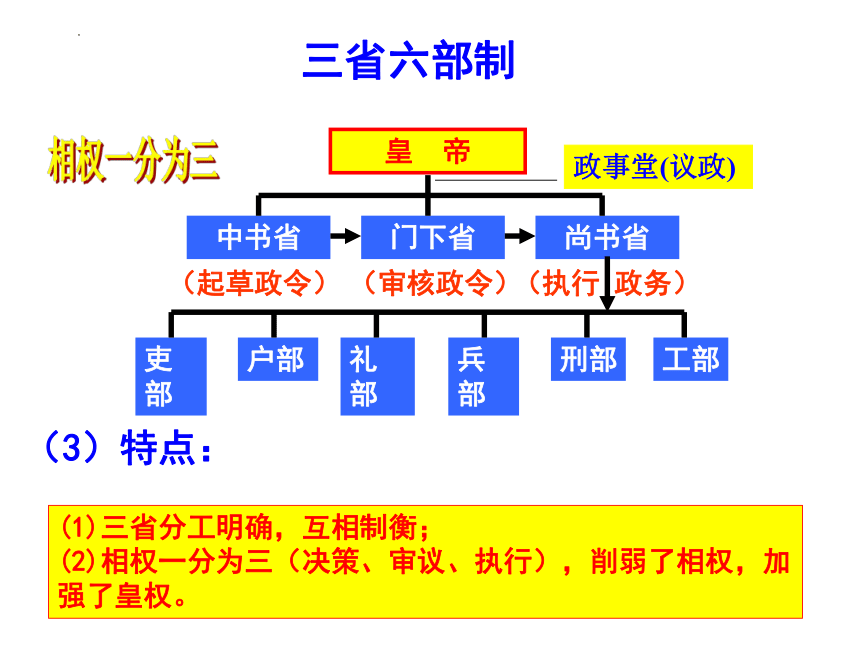

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行 政务)

(审核政令)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(3)特点:

三省六部制

政事堂(议政)

相权一分为三

(1)三省分工明确,互相制衡;

(2)相权一分为三(决策、审议、执行),削弱了相权,加强了皇权。

(4)评价(影响):

1)分工明确,有利于提高行政效率;

2)相互监督和牵制,避免权臣专权,利于加强皇权;

3)是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

思维拓展:

从秦汉到隋唐时期,中央官制的变化趋势是什么?

相权不断分散而削弱,皇权不断加强。

一、选官制度

请自主阅读教材并思考,从西周时期到隋唐,古代选官制度发生了怎样的变化,其选官标准是什么?

时间 先秦 秦国 汉朝 魏晋南北朝 隋唐至明清

制度

方式

标准

世卿世禄制

军功爵制

九品中正制

察举制

科举制

血缘

世袭

推荐

军功

自下而上推荐

评定

授官

考试

德、才

门第、德才

成绩(才学)

(1)选拔方式由世袭、推荐、地方评论演变为考试,渐趋严密、科学;

(2)选拔标准由出身门第等演变为学识、才能,渐趋公平、公正;

(3)选官基础日益扩大,官员素质不断提高

中国古代选官制度的发展趋势:

1.租调制

三、赋税制度

(1)时间、依据(标准):魏晋按户征收粮和绢帛

(2)基础(前提):

2.北魏孝文帝:均田令

均田农民的赋税负担,以一夫一妇为单位,每年纳帛一匹,为调,粟二石,为租。

——张帆:《中国古代简史》

受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

A.国家将掌握的土地实行分配,给农民一定的田地;

B.土地不得买卖;

C.授田农民每年必须交纳一定的租调,丁男负担一定的徭役和兵役。

(3)、作用

①有利于农业生产的恢复发展;

②有利于赋税收入和徭役征发。

(2)、内容

2.隋至唐初:租庸调制

(2)内容

租是田租

调是户税

庸是纳绢代役

(成年男子每年向官府交纳定量的谷物)

(指服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役)

(交纳定量的绢或布)

(1)条件:

封建国家掌握了大量无主荒地。

①保障了政府的赋税收入。

②保证农民生产时间,有利于社会经济稳定发展。

(3)作用:

3.唐中期:两税法

(1)历史背景

均田制破坏、租庸调制无法维持。政府财政收入大大减少。

解决财政困难;

每户按资产和人丁交纳户税,按田亩交纳地税;取消租庸调和一切杂役、杂税;一年分夏季和秋季两次纳税。

(2)目的:

(3)时间和人物:

780年;唐德宗\杨炎

(4)内容:

以资产(土地)的多少作为纳税标准

(5)特点:

一年两次

(6)作用(评价):

征税标准开始从人户转移到财产

增加了财政收入

税收制度更加公平合理

朝代

赋税制度

征税标准(依据)

魏晋

唐前期

唐后期

【自主学习】

自主阅读教材并思考,从魏晋到唐代,中国古代的赋税制度发生了怎样的变化,其征税标准是什么?

租调制

按户征收粮和绢帛

租庸调制

租、调、庸

两税法

按人丁和财产缴纳户税,按田亩缴纳地税

趋势:国家对农民的人身控制逐渐放松,征税的主要标准从人丁转为财产。

三、赋税制度

1.贞观年间,唐朝中央政府三省的运作机制是

A.尚书——中书——门下

B.尚书——门下——中书

C.中书——门下——尚书

D.门下——中书——尚书

C

随堂练习

2.唐太宗在谈到中央某机构的职权时说:“诏敕如有不稳便,皆须执论”这个机构应是

A.中书省和门下省

B.尚书省和中书省

C.尚书省和门下省

D.礼部和吏部

A

3.隋唐时期开创的三省六部制的特点不包括

A.限制专制

B.分工明确

C.相互牵制

D.相互配合

A

4.唐朝政权中,处于行政节制中心重要位置的是

A.中书省 B.尚书省

C.门下省 D.六部

B

5.隋唐的三省六部制完善了自秦以来的中央集权制度,其积极的意义在于

A.解决了中央与地方的矛盾

B.有利于选择人才,保证政治清明

C.加强了皇权

D.中央机构有明确的分工与制约,提高工作效率

D

6.科举制的实行,从根本上反映了

A.当时社会经济的发展,阶级关系的变动

B.统治者注重选拔人才

C.封建制度日趋衰落

D.选拔人才标准日趋完善

A

7.隋唐以来的历代封建统治者都以科举考试选拔官员,根本原因是科举制

A.以儒家思想为考试内容

B.有利于统治阶级选拔人才

C.能推动教育事业的发展

D.有利于封建专制统治的巩固

D

8.科举考试作用不包括

A.强化了封建国家的统治基础

B.调整了统治阶级内部的关系

C.削弱了士族地主的势力

D.禁止了士族地主入朝作官

D

9.下列现象较能反映唐朝进士科难考的有 ①三十老明经,五十少进士; ②大者登台阁,小者任郡县;③缙绅虽位极人臣,不由进士终不为美;④太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

A.①② B.③④

C.①④ D.①③

C

10.北魏、东魏、西魏、北周、隋朝、唐朝在实施下列诸制中有一项有着较悠久的历史联系:

A.均田制 B.租庸调制

C.科举制 D.三省六部制

A

11.均田制、租庸调制、两税法实行的共同作用是:

A.满足农民对土地的要求

B.减轻对农民的剥削

C.加强对农民的剥削

D.调整生产关系适应社会发展

D

12.两税法体现出杨炎的理财思想

A.轻徭薄赋 B.无夺农时

C.平均负担 D.开源节流

C

13.阅读下列材料

国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。

1)材料一中反映中书省、门下省的职能分别是什么

答:中书省负责草拟和颁布皇帝的诏令;门下省负责审批国家的重要政令,对不可行的政令应驳回。

(2)比较唐朝三省与美国三权分立有何异同。

不同点:唐朝的三省是封建权力机关,主要是政令与行政权力的分散,最终有利于皇帝集权。美国的三权分立是行政、立法,司法等权利的分散,是为了防止集权,确保资本主义自由、民主的实行。

答:相同点:都是通过权利的分散达到中央政府部门互相制约与平衡,防止集权。

(3) 唐朝在制度上有哪些创新

答:完善科举制,实行租庸调制、两税法等。

第7课 隋唐制度的变化和创新

1、通过科举制、三省六部制等来了解隋唐时期的制度创新、各民族交融的新成就。

2、理解科举制产生的必然性和历史意义,梳理出三省六部制发展演变的线索和作用。

3、通过了解从租调制到两税法的发展,认识隋唐时期经济社会发展的状况。

【课程标准】

重点:科举制的创立、三省六部制的确立、租庸调制的进步作用和两税法的特点

难点:汉唐间赋税制度的变化

一、中国古代官员的选拔制度

◎殿试图

1.九品中正制

(1)时间:曹魏(曹丕)

(2)背景(见课本)阅读教材P38历史纵横,归纳察举制废除及九品中正制产生的原因

据材料所说,汉末以后人口流动加剧,察举制依赖的乡里清议失去了社会基础。选官权落到了地方世家大族手里,严重影响了中央集权。曹操决定革除时弊,他采纳尚书陈群的建议,废除察举制,创立九品中正制。

下下 九品

下中 八品

下上 七品

中下 六品

中中 五品

中上 四品

上下 三品

上中 二品

上上 一品

九 品

八 品

七 品

六 品

五 品

四 品

三 品

二 品

一 品

→

→

→

→

→

中正九品

官品九品

中央任命

中正官(士族)

评定人才等级

任命官职

初创时重视家世、道德和才能并重

西晋重家世(维护士族特权的工具)

(3)内容

(4)选官标准

由品评官评定人才的等级,然后授官的制度,又称九品官人法

积极:既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权;

局限:逐渐成为维护士族特权的工具。随着士族的没落,九品中正制无法继续。

(3)评价:

今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。

——《晋书·段灼传》

在实行察举的两汉之际,还有考试这样一个辅助性的环节,到了魏晋时代,居然倒退到全凭中正官作出一个模糊评语的地步。既然不能量化考核,必然没有考核标准,结果就是“说你行你就行,不行也行。” ——喻大华《帝制往事》

随着门阀士族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)含义:

科举制是古代通过考试选拔官吏的一种制度;

科,是考试科目;举,是选拔人才;

二.科举制的创立和完善

①经济上:封建经济发展(中小地主经济和小农经济实力壮大);

②阶级关系上:士族衰落,庶族壮大,要求参与政权;

③政治上:九品中正制存在严重弊端,已不适应统治的需要和社会的发展。

2.科举制的创立的原因

(3)完善:

1)隋代创立

2)唐代完善

隋文帝——开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝——建立进士科(形成)

唐太宗——增加考试科目

武则天——增加人数,首创殿试和武举

唐玄宗——高官主持,提高地位,后为定制

【课堂探究】结合材料谈谈科举制的影响

材料一:科举制度的最大优点是从根本上打破了豪门世族对政治权力的垄断,使国家行政机构的组成向着尽可能大的社会面开放。 ——王炳照《中国科举制度研究》

材料二:间接助成国内风俗教化之统整,以辅成大一统政府之团结与巩固。 ——钱穆

材料三:贞观初放榜日,上私幸端门,见进士于榜下缀行而出,喜谓侍臣曰:“天下英雄,入吾彀中矣!” ──[唐]王定保《唐摭言》

材料四:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

——顾炎武

材料五:(科举制度)“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。” ——崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

(4)评价:

A.积极:(1)打破了贵族垄断官场的情形,扩大了统治基础,加强了中央集权;

(2)提高了官员的文化素质,有利于提高政府的行政效率;

(3)以考试成绩为选官标准,有利于社会的公平公正,有益于社会重学风尚的形成。;

B.消极:考试内容大多在儒学经典范围内,特别是八股取士严重禁锢读书人的思想,使选拔的之人缺乏进取和创造精神。

汉、唐选官制度的比较:

汉 唐

选拔的方法和途径

标准

自下而上的推荐

中央政府分科考试

西汉至东汉前期:才能和品德;

东汉后期:出身门第

以才能(考试成绩)

实质:把官员的选拔权收归中央,加强中央集权。

反映专制主义中央集权制度的加强。

二、三省六部制

——中央官制

隋文帝确立,唐朝完备,后世沿用。

1.沿革:

2.名称及职责:

三省——中书省、门下省、尚书省;中书省是决策机构……门下省是审议机构……尚书省为最高行政机构……

六部——吏、户、礼、兵、刑、工部;

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行 政务)

(审核政令)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(3)特点:

三省六部制

政事堂(议政)

相权一分为三

(1)三省分工明确,互相制衡;

(2)相权一分为三(决策、审议、执行),削弱了相权,加强了皇权。

(4)评价(影响):

1)分工明确,有利于提高行政效率;

2)相互监督和牵制,避免权臣专权,利于加强皇权;

3)是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

思维拓展:

从秦汉到隋唐时期,中央官制的变化趋势是什么?

相权不断分散而削弱,皇权不断加强。

一、选官制度

请自主阅读教材并思考,从西周时期到隋唐,古代选官制度发生了怎样的变化,其选官标准是什么?

时间 先秦 秦国 汉朝 魏晋南北朝 隋唐至明清

制度

方式

标准

世卿世禄制

军功爵制

九品中正制

察举制

科举制

血缘

世袭

推荐

军功

自下而上推荐

评定

授官

考试

德、才

门第、德才

成绩(才学)

(1)选拔方式由世袭、推荐、地方评论演变为考试,渐趋严密、科学;

(2)选拔标准由出身门第等演变为学识、才能,渐趋公平、公正;

(3)选官基础日益扩大,官员素质不断提高

中国古代选官制度的发展趋势:

1.租调制

三、赋税制度

(1)时间、依据(标准):魏晋按户征收粮和绢帛

(2)基础(前提):

2.北魏孝文帝:均田令

均田农民的赋税负担,以一夫一妇为单位,每年纳帛一匹,为调,粟二石,为租。

——张帆:《中国古代简史》

受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

A.国家将掌握的土地实行分配,给农民一定的田地;

B.土地不得买卖;

C.授田农民每年必须交纳一定的租调,丁男负担一定的徭役和兵役。

(3)、作用

①有利于农业生产的恢复发展;

②有利于赋税收入和徭役征发。

(2)、内容

2.隋至唐初:租庸调制

(2)内容

租是田租

调是户税

庸是纳绢代役

(成年男子每年向官府交纳定量的谷物)

(指服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役)

(交纳定量的绢或布)

(1)条件:

封建国家掌握了大量无主荒地。

①保障了政府的赋税收入。

②保证农民生产时间,有利于社会经济稳定发展。

(3)作用:

3.唐中期:两税法

(1)历史背景

均田制破坏、租庸调制无法维持。政府财政收入大大减少。

解决财政困难;

每户按资产和人丁交纳户税,按田亩交纳地税;取消租庸调和一切杂役、杂税;一年分夏季和秋季两次纳税。

(2)目的:

(3)时间和人物:

780年;唐德宗\杨炎

(4)内容:

以资产(土地)的多少作为纳税标准

(5)特点:

一年两次

(6)作用(评价):

征税标准开始从人户转移到财产

增加了财政收入

税收制度更加公平合理

朝代

赋税制度

征税标准(依据)

魏晋

唐前期

唐后期

【自主学习】

自主阅读教材并思考,从魏晋到唐代,中国古代的赋税制度发生了怎样的变化,其征税标准是什么?

租调制

按户征收粮和绢帛

租庸调制

租、调、庸

两税法

按人丁和财产缴纳户税,按田亩缴纳地税

趋势:国家对农民的人身控制逐渐放松,征税的主要标准从人丁转为财产。

三、赋税制度

1.贞观年间,唐朝中央政府三省的运作机制是

A.尚书——中书——门下

B.尚书——门下——中书

C.中书——门下——尚书

D.门下——中书——尚书

C

随堂练习

2.唐太宗在谈到中央某机构的职权时说:“诏敕如有不稳便,皆须执论”这个机构应是

A.中书省和门下省

B.尚书省和中书省

C.尚书省和门下省

D.礼部和吏部

A

3.隋唐时期开创的三省六部制的特点不包括

A.限制专制

B.分工明确

C.相互牵制

D.相互配合

A

4.唐朝政权中,处于行政节制中心重要位置的是

A.中书省 B.尚书省

C.门下省 D.六部

B

5.隋唐的三省六部制完善了自秦以来的中央集权制度,其积极的意义在于

A.解决了中央与地方的矛盾

B.有利于选择人才,保证政治清明

C.加强了皇权

D.中央机构有明确的分工与制约,提高工作效率

D

6.科举制的实行,从根本上反映了

A.当时社会经济的发展,阶级关系的变动

B.统治者注重选拔人才

C.封建制度日趋衰落

D.选拔人才标准日趋完善

A

7.隋唐以来的历代封建统治者都以科举考试选拔官员,根本原因是科举制

A.以儒家思想为考试内容

B.有利于统治阶级选拔人才

C.能推动教育事业的发展

D.有利于封建专制统治的巩固

D

8.科举考试作用不包括

A.强化了封建国家的统治基础

B.调整了统治阶级内部的关系

C.削弱了士族地主的势力

D.禁止了士族地主入朝作官

D

9.下列现象较能反映唐朝进士科难考的有 ①三十老明经,五十少进士; ②大者登台阁,小者任郡县;③缙绅虽位极人臣,不由进士终不为美;④太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

A.①② B.③④

C.①④ D.①③

C

10.北魏、东魏、西魏、北周、隋朝、唐朝在实施下列诸制中有一项有着较悠久的历史联系:

A.均田制 B.租庸调制

C.科举制 D.三省六部制

A

11.均田制、租庸调制、两税法实行的共同作用是:

A.满足农民对土地的要求

B.减轻对农民的剥削

C.加强对农民的剥削

D.调整生产关系适应社会发展

D

12.两税法体现出杨炎的理财思想

A.轻徭薄赋 B.无夺农时

C.平均负担 D.开源节流

C

13.阅读下列材料

国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。

1)材料一中反映中书省、门下省的职能分别是什么

答:中书省负责草拟和颁布皇帝的诏令;门下省负责审批国家的重要政令,对不可行的政令应驳回。

(2)比较唐朝三省与美国三权分立有何异同。

不同点:唐朝的三省是封建权力机关,主要是政令与行政权力的分散,最终有利于皇帝集权。美国的三权分立是行政、立法,司法等权利的分散,是为了防止集权,确保资本主义自由、民主的实行。

答:相同点:都是通过权利的分散达到中央政府部门互相制约与平衡,防止集权。

(3) 唐朝在制度上有哪些创新

答:完善科举制,实行租庸调制、两税法等。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进