高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事课件(共20张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 10:59:15 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

中国

古代史

第三单元

——辽宋夏金多民族政权的

并立与元朝的统一

中外历史纲要上

导入新课

说说你的两宋印象?

“宋朝内政最腐朽,外患最强烈,成为历史上怯弱可耻的一个朝代。”

——范文澜《中国通史简编》

“华夏民族之文化, 历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

———陈寅恪

宋朝到底是一个怎样的朝代?

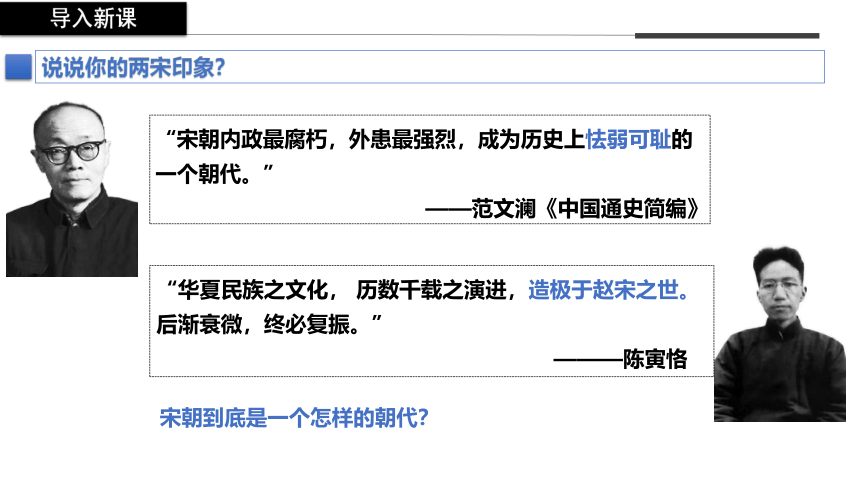

课时预览 时空坐标

960年

1127年

1141年

第9课 两宋的政治和军事

两场改革:

庆历新政

王安石变法

宋辽和议——澶渊之盟

三次和议:

王安石变法

绍兴和议

靖康之变

偏安江南

宋夏和议——庆历和议

宋金和议——绍兴和议

一种国策:崇文抑武

两大危机:

军事危机

财政危机

北宋建国

1069年

南宋建立

军阀割据

积贫积弱

专制集权

富国强兵

数字识记

南宋灭亡

1276年

认识两宋王朝在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用

学习目标

1、时空观念:掌握两宋存在300余年的历史脉络,明确这是一个中国古代统治时间较长的王朝

2、史料实证:能够从史料中提取有效信息,作为历史叙述的可靠依据。

3.历史解释:对两宋政治上强化集权的特征及利弊以及军事上与北方少数民族政权对抗居于下风的概况的描述;形成较为客观的历史认识和见解。

课标要求 学习目标

4、唯物史观:引导学生认识两宋政治体制的新变化,体会宋朝政治上强化集权的特征与利弊,从中学会对历史的反思,全面客观地认识历史和现实问题,形成正确的历史观。

5、家国情怀:通过学习庆历新政和王安石变法引导学生认识到改革家的优秀品质

课程标准

第9课 两宋的政治和军事

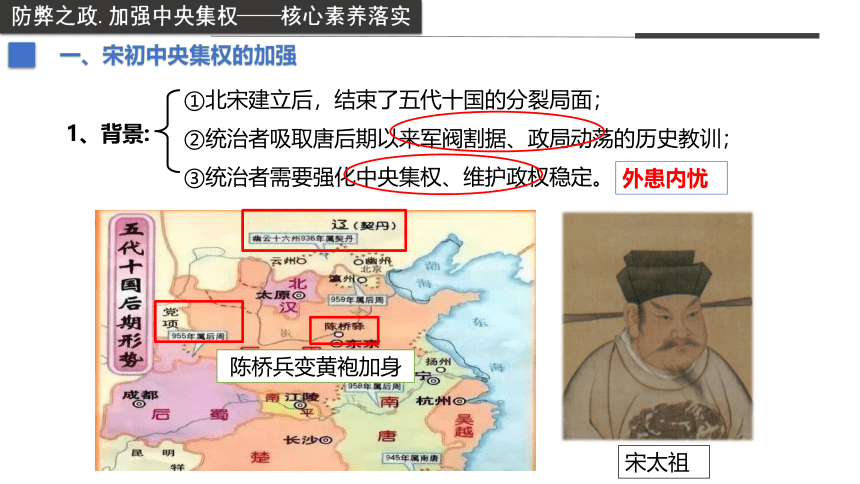

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

1、背景:

①北宋建立后,结束了五代十国的分裂局面;

②统治者吸取唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训;

③统治者需要强化中央集权、维护政权稳定。

陈桥兵变黄袍加身

宋太祖

外患内忧

《雪夜访普图》

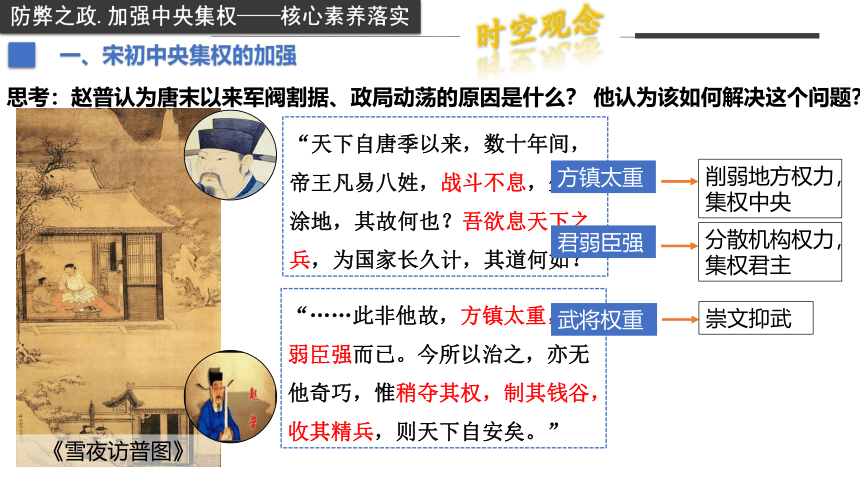

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

时空观念

1、

“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

方镇太重

君弱臣强

武将权重

削弱地方权力,

集权中央

分散机构权力,

集权君主

崇文抑武

思考:赵普认为唐末以来军阀割据、政局动荡的原因是什么? 他认为该如何解决这个问题?

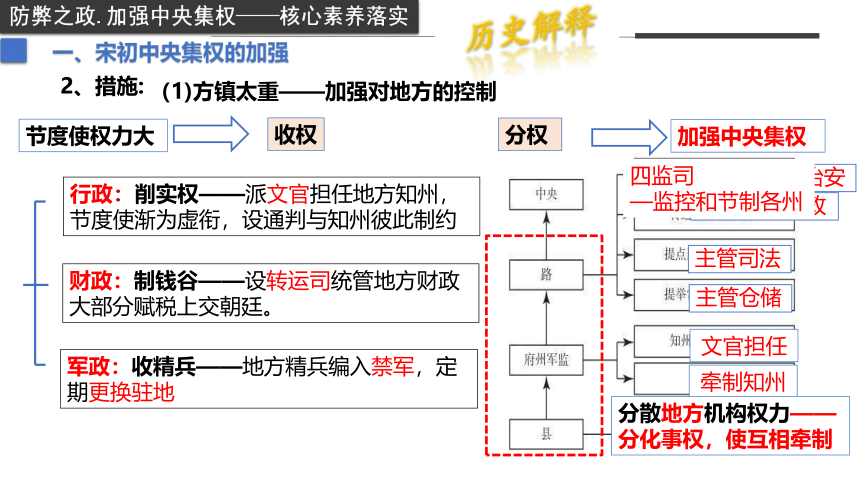

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

2、措施:

(1)方镇太重——加强对地方的控制

军政:收精兵——地方精兵编入禁军,定期更换驻地

行政:削实权——派文官担任地方知州,节度使渐为虚衔,设通判与知州彼此制约

财政:制钱谷——设转运司统管地方财政

大部分赋税上交朝廷。

收权

节度使权力大

文官担任

牵制知州

分权

主管军务、治安

监管地方财政

主管司法

主管仓储

四监司

—监控和节制各州

分散地方机构权力——

分化事权,使互相牵制

加强中央集权

历史解释

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

君弱臣强

分散中央机构权力

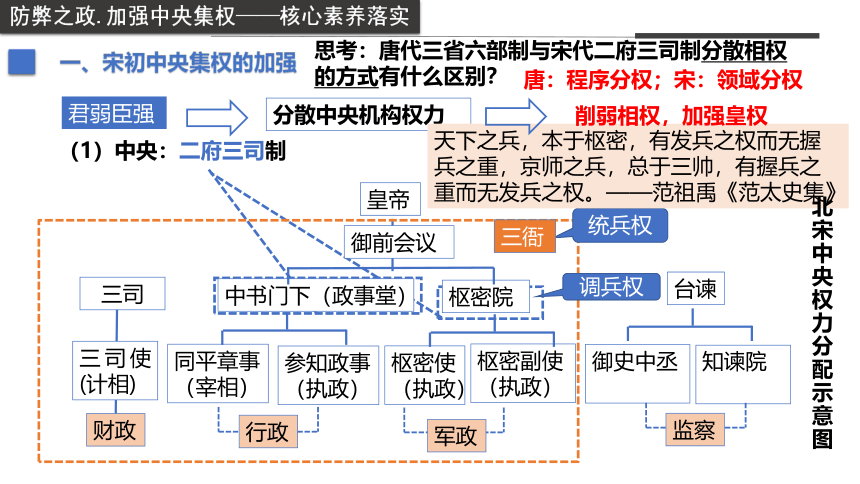

(1)中央:二府三司制

皇帝

三司

中书门下(政事堂)

枢密院

台谏

同平章事

(宰相)

参知政事(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

财政

行政

军政

监察

御前会议

三司使

(计相)

调兵权

统兵权

三衙

天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重,京师之兵,总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。——范祖禹《范太史集》

思考:唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

唐:程序分权;宋:领域分权

北宋中央权力分配示意图

削弱相权,加强皇权

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

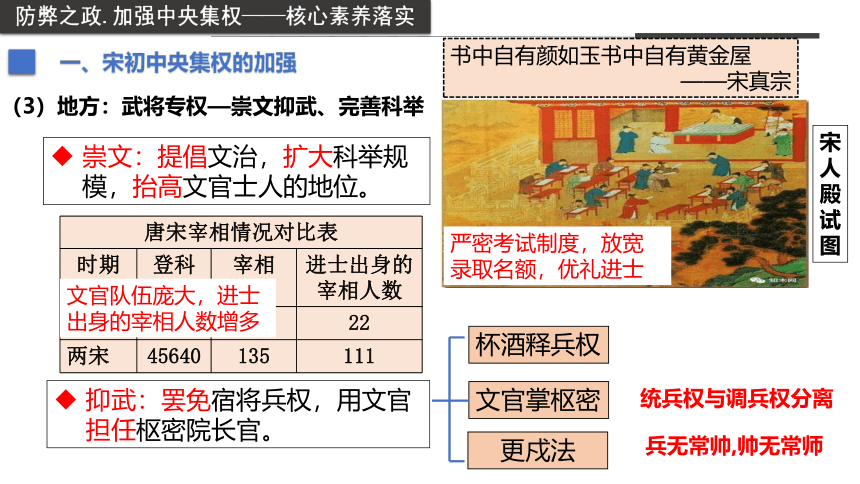

(3)地方:武将专权—崇文抑武、完善科举

唐宋宰相情况对比表

时期 登科 人数 宰相 人数 进士出身的宰相人数

唐朝 6603 123 22

两宋 45640 135 111

杯酒释兵权

文官掌枢密

更戍法

书中自有颜如玉书中自有黄金屋

——宋真宗

统兵权与调兵权分离

兵无常帅,帅无常师

崇文:提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人的地位。

抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

宋人殿试图

文官队伍庞大,进士

出身的宰相人数增多

严密考试制度,放宽录取名额,优礼进士

3、特点

强干弱枝、守内虚外

崇文抑武、加强监督

分化事权、相互制约

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

材料1:唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指。……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!

——范祖禹

材料2:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚行政,一切收了,州郡遂日就困弱。

——朱熹

材料3:凡开物务,尽立规绳。予小子缵绍丕基,恭禀遗训。…更赖将相公卿,左右前后。恭遵先旨,同守成规。

——宋太宗

4、影响:事为之防,曲为之制

积极:加强了中央对地方的控制,防范内部动乱,

维护政治稳定

消极:制度僵化,降低行政效率,造成地方贫弱

消极:因循保守的政治风气,造成三冗两积的统治危机

史料实证

二、边防压力与财政危机

新弊渐生.边防压力与财政危机——核心素养落实

辽、北宋、西夏形势图(1111年)

(1)北宋与辽的对峙:

后唐,辽朝占领了燕云十六州

北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。

辽军大举南下,逼迫北宋签订协议

(澶渊之盟,1005年 )。

(2)北宋与西夏的对峙:

北宋与西夏发生战争,屡战屡败,双方最终达成和议(庆历和议,1044年)。

【庆历和议】

内容:①西夏保持帝号,同时

向北宋称臣,②北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

影响:保持了宋夏的和平和边疆的稳定。

1、边防压力——积弱

【澶渊之盟】

内容:①维持已有边界,②辽宋皇帝以兄弟相称。③北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。

影响:通过这项协议,北宋获得了北部边防的基本安定。

历史解释

二、边防压力与财政危机

新弊渐生.边防压力与财政危机——核心素养落实

思考:以澶渊之盟为例,北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

材料1:“澶渊之盟”后,宋辽达成协议,在河北沿边陆续开放榷场,用中原地区的茶叶、缯帛、漆器、瓷器等换取契丹的牛羊、马匹等。汉族建立的两宋王朝通过设置榷场、和市和朝贡等形式与周边民族进行经贸往来,将中原农耕经济区与北方游牧经济区两种经济类型较为紧密地联系在了一起,并互为补充。

——摘编自段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

材料2:澶渊之盟未为失策。而所可痛者,当国大臣论和之后,武备皆废。……生育繁息,牛羊被野,戴白之人(白发长者),不识于戈。——富弼

签订和议后维持两国和平;榷场互市使北宋损失有限;和平、互市促进民族交融。

北宋屈辱求和,财政损失;和平状态使北宋军事力量减退,埋下亡国之患。

1、边防压力——积弱

问题探究

二、边防压力与财政危机

新弊渐生.边防压力与财政危机——核心素养落实

2、财政危机——积贫

思考:军事积弱,国家积贫,冗官、冗兵、冗费,怎么办?

冗官

冗兵

冗费

历史纵横:

“不收为兵,则恐为盗”,“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

“天下之所以困,本于兵”,“天下六分之物,五分养兵。”

思考:北宋的募兵政策的目的、影响?

目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。

影响:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。

改革势在必行

史料实证

二、边防压力与财政危机

解弊之法.庆历新政——核心素养落实

2、财政危机——积贫

范

仲

淹

思考1:“庆历新政”重点整顿的问题是什么?

思考2:“庆历新政”的结果如何?

整顿官僚机构

明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。

(1)庆历新政(1043-1044)——宋仁宗时期

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

历史解释

三、王安石变法

解弊之法.王安石变法——核心素养落实

(2)王安石变法(1069-1085)——宋神宗时期

目的 措施 成效

富国

强兵

向农民提供农业贷款(青苗法、农田水利法等)拨巨资从事商业经营(均输、市易法)等手段;

对农民进行编制管理和军事训练(保甲法)逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制

富国

强兵?

王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入。

强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

王安石(1021—1086)

历史解释

阅读教材学思之窗思考:反对派的言论说明王安石变法具有什么局限性?

二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》

变法操之过急,涉及面太广,加重人民负担;统治集团内部的分裂日益严重,北宋引发党争。

三、王安石变法

解弊之法.王安石变法——核心素养落实

(2)王安石变法(1069-1085)——宋神宗时期

史料实证

四、南宋的偏安

循弊之迹.南宋的偏安——核心素养落实

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!

——岳飞《满江红》

1127年,北宋被金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

宋高宗赵构

靖康之变后,宋王室失去淮河以北的土地,主和派得势,故不思收复北方土地,与金耻辱地议和,仅以保有江南一隅,史称“偏安江南”。

四、南宋的偏安

循弊之迹.南宋的偏安——核心素养落实

辽:岁币

夏:岁赐

金:岁贡

1、南宋抗金

岳飞指挥的岳家军战绩卓著,但岳飞被南宋朝廷逮捕杀害。

2、宋金和议

绍兴和议:划界;南宋对金称臣;“岁贡”。

3、南北对峙

此后,又发生几次宋金战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙局面

五代之弊

防弊之政——

宋初中央集权的加强

收精兵、分其权、制钱谷,

加强中央集。二府三司,

加强君主专制。崇文抑武

新弊渐生——

边防压力与财政危机

解弊之法——王安石变法

富国之法、强兵之法

循弊之迹——

南宋偏安

冗官、冗兵、冗费积贫积弱

本课小结

第9课 两宋的政治和军事

方镇太重、君弱臣强、武将权重

典型例题

1、宋初的统治者以路作为一级行政策位,每路设转运司、提点刑狱司、提举常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋,监察司法,粮食储备、平抑物价,治安边防的职能。据此可知,路的设立 ( )

A.体现重文轻武的理念

B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远

D.削弱地方割据的基础

D

由材料“每路设转运司……隶属中央各部,分别负责地方财赋,监察司法,粮食储备、平抑物价,治安边防的职能”可知,宋代的路作为一级士人的行政单位,将地方权力分割为财政、司法等不同的方面,隶属中央,这有利于加强中央集权,削弱地方割据的内部动 基础,故选D项

C项不符合材料

宋代重用文臣,武将受到多方面的牵制,但材料无法体现影响重文轻武的理念,排除A项

过度分割地方权力导致机构臃肿,办事效率低下,排除B项

中国

古代史

第三单元

——辽宋夏金多民族政权的

并立与元朝的统一

中外历史纲要上

导入新课

说说你的两宋印象?

“宋朝内政最腐朽,外患最强烈,成为历史上怯弱可耻的一个朝代。”

——范文澜《中国通史简编》

“华夏民族之文化, 历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

———陈寅恪

宋朝到底是一个怎样的朝代?

课时预览 时空坐标

960年

1127年

1141年

第9课 两宋的政治和军事

两场改革:

庆历新政

王安石变法

宋辽和议——澶渊之盟

三次和议:

王安石变法

绍兴和议

靖康之变

偏安江南

宋夏和议——庆历和议

宋金和议——绍兴和议

一种国策:崇文抑武

两大危机:

军事危机

财政危机

北宋建国

1069年

南宋建立

军阀割据

积贫积弱

专制集权

富国强兵

数字识记

南宋灭亡

1276年

认识两宋王朝在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用

学习目标

1、时空观念:掌握两宋存在300余年的历史脉络,明确这是一个中国古代统治时间较长的王朝

2、史料实证:能够从史料中提取有效信息,作为历史叙述的可靠依据。

3.历史解释:对两宋政治上强化集权的特征及利弊以及军事上与北方少数民族政权对抗居于下风的概况的描述;形成较为客观的历史认识和见解。

课标要求 学习目标

4、唯物史观:引导学生认识两宋政治体制的新变化,体会宋朝政治上强化集权的特征与利弊,从中学会对历史的反思,全面客观地认识历史和现实问题,形成正确的历史观。

5、家国情怀:通过学习庆历新政和王安石变法引导学生认识到改革家的优秀品质

课程标准

第9课 两宋的政治和军事

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

1、背景:

①北宋建立后,结束了五代十国的分裂局面;

②统治者吸取唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训;

③统治者需要强化中央集权、维护政权稳定。

陈桥兵变黄袍加身

宋太祖

外患内忧

《雪夜访普图》

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

时空观念

1、

“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

方镇太重

君弱臣强

武将权重

削弱地方权力,

集权中央

分散机构权力,

集权君主

崇文抑武

思考:赵普认为唐末以来军阀割据、政局动荡的原因是什么? 他认为该如何解决这个问题?

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

2、措施:

(1)方镇太重——加强对地方的控制

军政:收精兵——地方精兵编入禁军,定期更换驻地

行政:削实权——派文官担任地方知州,节度使渐为虚衔,设通判与知州彼此制约

财政:制钱谷——设转运司统管地方财政

大部分赋税上交朝廷。

收权

节度使权力大

文官担任

牵制知州

分权

主管军务、治安

监管地方财政

主管司法

主管仓储

四监司

—监控和节制各州

分散地方机构权力——

分化事权,使互相牵制

加强中央集权

历史解释

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

君弱臣强

分散中央机构权力

(1)中央:二府三司制

皇帝

三司

中书门下(政事堂)

枢密院

台谏

同平章事

(宰相)

参知政事(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

财政

行政

军政

监察

御前会议

三司使

(计相)

调兵权

统兵权

三衙

天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重,京师之兵,总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。——范祖禹《范太史集》

思考:唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

唐:程序分权;宋:领域分权

北宋中央权力分配示意图

削弱相权,加强皇权

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

(3)地方:武将专权—崇文抑武、完善科举

唐宋宰相情况对比表

时期 登科 人数 宰相 人数 进士出身的宰相人数

唐朝 6603 123 22

两宋 45640 135 111

杯酒释兵权

文官掌枢密

更戍法

书中自有颜如玉书中自有黄金屋

——宋真宗

统兵权与调兵权分离

兵无常帅,帅无常师

崇文:提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人的地位。

抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

宋人殿试图

文官队伍庞大,进士

出身的宰相人数增多

严密考试制度,放宽录取名额,优礼进士

3、特点

强干弱枝、守内虚外

崇文抑武、加强监督

分化事权、相互制约

一、宋初中央集权的加强

防弊之政.加强中央集权——核心素养落实

材料1:唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指。……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!

——范祖禹

材料2:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚行政,一切收了,州郡遂日就困弱。

——朱熹

材料3:凡开物务,尽立规绳。予小子缵绍丕基,恭禀遗训。…更赖将相公卿,左右前后。恭遵先旨,同守成规。

——宋太宗

4、影响:事为之防,曲为之制

积极:加强了中央对地方的控制,防范内部动乱,

维护政治稳定

消极:制度僵化,降低行政效率,造成地方贫弱

消极:因循保守的政治风气,造成三冗两积的统治危机

史料实证

二、边防压力与财政危机

新弊渐生.边防压力与财政危机——核心素养落实

辽、北宋、西夏形势图(1111年)

(1)北宋与辽的对峙:

后唐,辽朝占领了燕云十六州

北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。

辽军大举南下,逼迫北宋签订协议

(澶渊之盟,1005年 )。

(2)北宋与西夏的对峙:

北宋与西夏发生战争,屡战屡败,双方最终达成和议(庆历和议,1044年)。

【庆历和议】

内容:①西夏保持帝号,同时

向北宋称臣,②北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

影响:保持了宋夏的和平和边疆的稳定。

1、边防压力——积弱

【澶渊之盟】

内容:①维持已有边界,②辽宋皇帝以兄弟相称。③北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。

影响:通过这项协议,北宋获得了北部边防的基本安定。

历史解释

二、边防压力与财政危机

新弊渐生.边防压力与财政危机——核心素养落实

思考:以澶渊之盟为例,北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

材料1:“澶渊之盟”后,宋辽达成协议,在河北沿边陆续开放榷场,用中原地区的茶叶、缯帛、漆器、瓷器等换取契丹的牛羊、马匹等。汉族建立的两宋王朝通过设置榷场、和市和朝贡等形式与周边民族进行经贸往来,将中原农耕经济区与北方游牧经济区两种经济类型较为紧密地联系在了一起,并互为补充。

——摘编自段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

材料2:澶渊之盟未为失策。而所可痛者,当国大臣论和之后,武备皆废。……生育繁息,牛羊被野,戴白之人(白发长者),不识于戈。——富弼

签订和议后维持两国和平;榷场互市使北宋损失有限;和平、互市促进民族交融。

北宋屈辱求和,财政损失;和平状态使北宋军事力量减退,埋下亡国之患。

1、边防压力——积弱

问题探究

二、边防压力与财政危机

新弊渐生.边防压力与财政危机——核心素养落实

2、财政危机——积贫

思考:军事积弱,国家积贫,冗官、冗兵、冗费,怎么办?

冗官

冗兵

冗费

历史纵横:

“不收为兵,则恐为盗”,“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

“天下之所以困,本于兵”,“天下六分之物,五分养兵。”

思考:北宋的募兵政策的目的、影响?

目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。

影响:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。

改革势在必行

史料实证

二、边防压力与财政危机

解弊之法.庆历新政——核心素养落实

2、财政危机——积贫

范

仲

淹

思考1:“庆历新政”重点整顿的问题是什么?

思考2:“庆历新政”的结果如何?

整顿官僚机构

明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。

(1)庆历新政(1043-1044)——宋仁宗时期

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

历史解释

三、王安石变法

解弊之法.王安石变法——核心素养落实

(2)王安石变法(1069-1085)——宋神宗时期

目的 措施 成效

富国

强兵

向农民提供农业贷款(青苗法、农田水利法等)拨巨资从事商业经营(均输、市易法)等手段;

对农民进行编制管理和军事训练(保甲法)逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制

富国

强兵?

王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入。

强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

王安石(1021—1086)

历史解释

阅读教材学思之窗思考:反对派的言论说明王安石变法具有什么局限性?

二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》

变法操之过急,涉及面太广,加重人民负担;统治集团内部的分裂日益严重,北宋引发党争。

三、王安石变法

解弊之法.王安石变法——核心素养落实

(2)王安石变法(1069-1085)——宋神宗时期

史料实证

四、南宋的偏安

循弊之迹.南宋的偏安——核心素养落实

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!

——岳飞《满江红》

1127年,北宋被金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

宋高宗赵构

靖康之变后,宋王室失去淮河以北的土地,主和派得势,故不思收复北方土地,与金耻辱地议和,仅以保有江南一隅,史称“偏安江南”。

四、南宋的偏安

循弊之迹.南宋的偏安——核心素养落实

辽:岁币

夏:岁赐

金:岁贡

1、南宋抗金

岳飞指挥的岳家军战绩卓著,但岳飞被南宋朝廷逮捕杀害。

2、宋金和议

绍兴和议:划界;南宋对金称臣;“岁贡”。

3、南北对峙

此后,又发生几次宋金战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙局面

五代之弊

防弊之政——

宋初中央集权的加强

收精兵、分其权、制钱谷,

加强中央集。二府三司,

加强君主专制。崇文抑武

新弊渐生——

边防压力与财政危机

解弊之法——王安石变法

富国之法、强兵之法

循弊之迹——

南宋偏安

冗官、冗兵、冗费积贫积弱

本课小结

第9课 两宋的政治和军事

方镇太重、君弱臣强、武将权重

典型例题

1、宋初的统治者以路作为一级行政策位,每路设转运司、提点刑狱司、提举常平司和安抚司四个机构,隶属中央各部,分别负责地方财赋,监察司法,粮食储备、平抑物价,治安边防的职能。据此可知,路的设立 ( )

A.体现重文轻武的理念

B.提高了地方行政效率

C.对后世体制影响深远

D.削弱地方割据的基础

D

由材料“每路设转运司……隶属中央各部,分别负责地方财赋,监察司法,粮食储备、平抑物价,治安边防的职能”可知,宋代的路作为一级士人的行政单位,将地方权力分割为财政、司法等不同的方面,隶属中央,这有利于加强中央集权,削弱地方割据的内部动 基础,故选D项

C项不符合材料

宋代重用文臣,武将受到多方面的牵制,但材料无法体现影响重文轻武的理念,排除A项

过度分割地方权力导致机构臃肿,办事效率低下,排除B项

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进