高中历史统编版纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 14:41:56 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

学科素养:1. 唯物史观

唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。

2.时空观念:时空观念是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。

3.史料实证:史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。

历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真。

4.历史解释:历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。

5.家国情怀:

家国情怀是学习和探究历史应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感。

学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族白强和人类社会的进步为使命。

第4课背诵清单:

1、汉初统治者恢复社会经济发展的措施

2、汉武帝大一统的措施

(对内:政治+经济+思想;对外)

3、光武中兴(光武帝改革措施);

4、两汉文化(读熟)

5、外戚宦官专权的实质

东汉后期,宦官专权和外戚专政的局面交替出现。即“宗室权落,外戚兴起,外戚势衰,而宦官又盛。”出现这一现象的根源( )

A.皇帝权力的渐趋衰微 B.宗法观念的根深蒂固

C.君主专制制度的弊端 D .地方割据势力的膨胀

C

解析:光武帝时为了加强皇权,削弱了三公的权力,所以当即位的皇帝年幼或无能时,丞相不能发挥作用,大权很容易旁落到外戚或宦官之手,这些人假借皇帝之手发号施令、为非作歹、祸乱朝纲,所以外戚干政与宦官专权的交替出现本质上是专制皇权强化的结果,充分体现了专制主义中央集权制度的弊端。东汉灭亡的直接原因是外戚宦官专政,根本原因是专制主义中央集权制度的弊端。

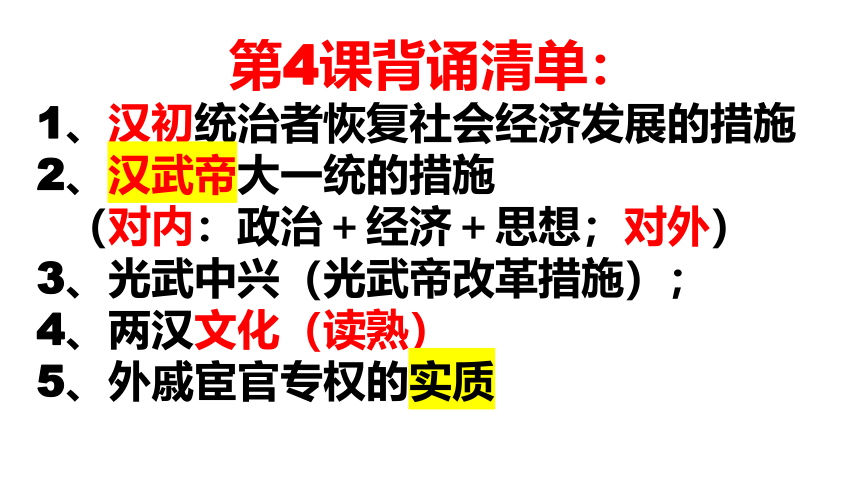

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课标要求:

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发的新成就。

民族交融:

是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

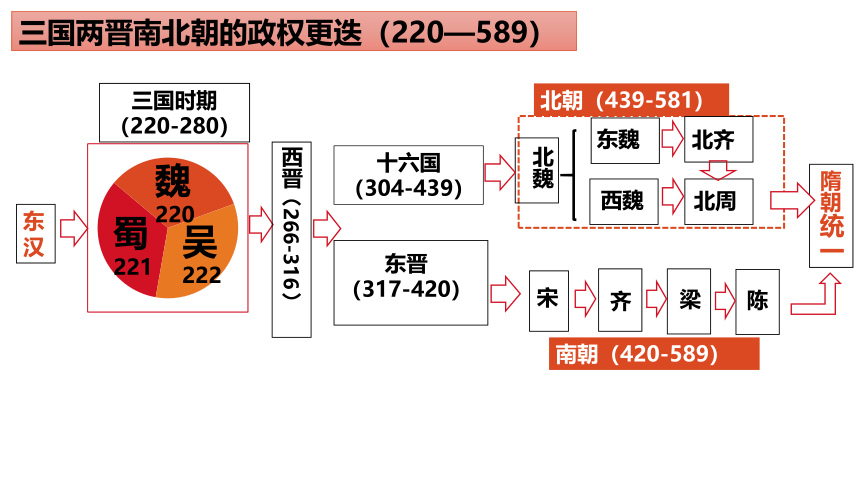

三国两晋南北朝时期的特点是政权更迭与民族交融。东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了秦汉以来的大一统局面。魏蜀吴三国鼎立,使分裂的中国走向局部统一,西晋短暂统一后重又陷入分裂。东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。

在这一时期,民族交融增强,江南地区得到开发,为新的统一局面的出现奠定了基础。

东汉

三国时期

(220-280)

西晋(266-316)

东晋

(317-420)

十六国

(304-439)

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

南朝(420-589)

魏

220

蜀

221

吴

222

三国两晋南北朝的政权更迭(220—589)

三国与西晋

魏

蜀

吴

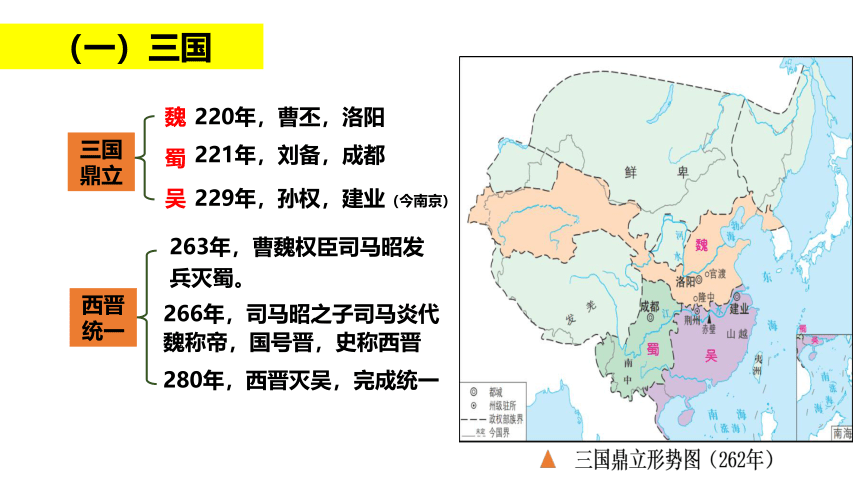

220年,曹丕,洛阳

221年,刘备,成都

229年,孙权,建业(今南京)

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

280年,西晋灭吴,完成统一

三国鼎立

西晋

统一

(一)三国

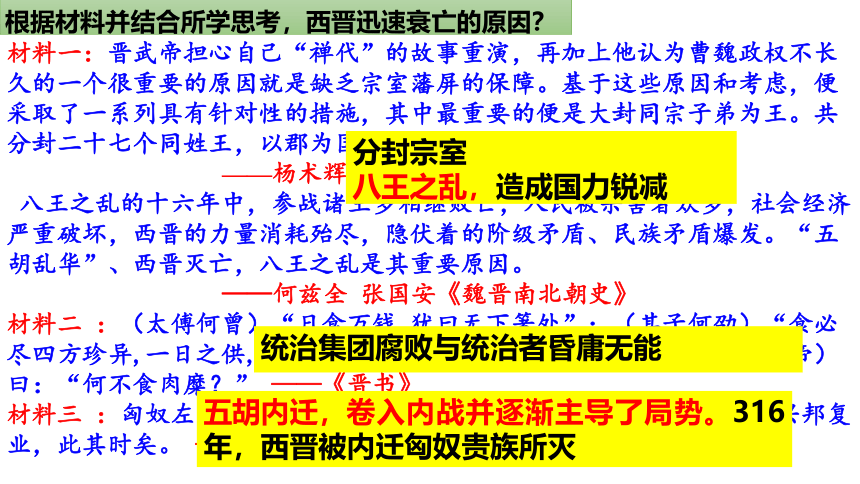

根据材料并结合所学思考,西晋迅速衰亡的原因?

材料一:晋武帝担心自己“禅代”的故事重演,再加上他认为曹魏政权不长久的一个很重要的原因就是缺乏宗室藩屏的保障。基于这些原因和考虑,便采取了一系列具有针对性的措施,其中最重要的便是大封同宗子弟为王。共分封二十七个同姓王,以郡为国;之后又不断扩大宗室诸王的权力

——杨术辉《西晋八王之乱与士族关系研究》

八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀害者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。“五胡乱华”、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。

——何兹全 张国安《魏晋南北朝史》

材料二 :(太傅何曾)“日食万钱,犹曰无下箸处”;(其子何劭)“食必尽四方珍异,一日之供,以钱二万”……及天下荒乱,百姓饿死,帝(惠帝)曰:“何不食肉糜?” ——《晋书》

材料三 :匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。 ——《晋书·刘元海载记》

统治集团腐败与统治者昏庸无能

分封宗室

八王之乱,造成国力锐减

五胡内迁,卷入内战并逐渐主导了局势。316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

晋惠帝时期,西晋一批宗王展开对中央权力的争夺,由宫廷政变演化为内战(“八王之乱”)。内迁少数民族卷入其中,并且逐渐主导了局势。316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。

边族内迁

西晋

灭亡

自东汉以来,西、北边陲的鲜卑族、匈奴、羯、氐、羌等族少数民族不断向内地迁徙,他们受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

五胡内迁:

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

民族交融 + 民族矛盾

(二)西晋

永嘉之乱

永嘉之乱:是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。

永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称“衣冠南渡”。

公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

晋元帝司马睿

东晋与南朝

二、东晋与南朝

一、东晋士族专权

背景:曹丕颁行 九品中正制 以选拔人才。

以家世、道德、才能评定资品,分为九等。

“上品无寒门,下品无势族”

材料一:“士族的发展似乎可以从两方面来推测,一方面是强宗大姓的士族化,另一方面是士人在政治上得势后,再转而扩张家族的财势。这两方面在多数情形下是互为因果的社会循环。所谓士族化‘便是一般原有的强宗大族使子弟读书,因而转变为士族’”。

——余英时《士与中国文化》

发展:东晋时期,士族成为政权的主要支柱。

门阀政治

君弱臣强

“王与马共天下”

衰落:争权夺利、人才凋零,皇帝排抑士族势力

材料:“熏衣剃面,傅粉施朱”,“及侯景之乱,肤脆骨柔,不堪行步,体羸气弱,不耐寒暑,坐死仓猝者,往往而然”。

一、东晋士族专权

背景:①九品中正制是士族政治的保障。

②土地兼并严重,庄园经济的形成

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

二、江南经济的开发

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地 ,亩直一金。 ——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

材料四 “南方民族大融合后,使得至少有数百万劳动力加入封建经济体系,以及少数民族居住的广大地区得到开发,这是隋唐以后我国古代经济区重心开始由北向南转移的重要原因之一。

——朱大渭《说魏晋南北朝》

材料五 东晋南朝的历代统治者…以农业是否发展作为考核官吏的标准,还特别注意流民的安置和小农因破产而再流亡的问题。

——朱绍侯《中国古代史》

1.自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件

2. 社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定

3.劳动力与技术:北方人口南迁带去了充足的劳动力和先进的生产技术

4.少数民族与汉族融合,加速了当地经济的发展。

5.统治者对农业的重视,安抚流民。

探究:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

二、东晋与南朝

经济重心南移

江南开发的成果:

农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等有明显进步。

影响:①促进了民族融合(山区的少数民族与汉族交融),为经济重心南移打下基础,为实现全国统一奠定基础。

②影响了政治格局,促成了南北抗衡的政治局面。

十六国与北朝

十六国——4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

4世纪下半叶

氐族建立的前秦统一北方(苻健称帝建立前秦,苻坚时期进入鼎盛)

淝水之战

建立者:内迁少数民族

采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

打破原有民族布局,缩小差异

民族交融

迁都(将都城从平城迁到洛阳)

迁都原因:

①平城气候干旱,环境较恶劣,不利于经济发展;

②位置偏北,不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化

北朝的建立与发展

孝文帝改革

北魏政权是4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立,439年统一黄河流域。结束“五胡乱华”。

材料五:悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。

——魏晋·王肃《悲平城诗》

内容:

迁都(将都城从平城迁到洛阳)

改籍贯为洛阳,死后不得归葬平城;

穿汉服、说汉语、改汉姓

定门第等级,鼓励通汉婚

用汉官

鲜卑姓氏 汉族姓氏

拓跋氏 元氏

丘穆陵氏 穆

步陆孤氏 陆

贺赖氏 贺

独孤氏 刘

贺楼氏 楼

切忸氏 于

纥奚氏 嵇氏

尉迟 尉

孝文帝改革

评价

积极性:

局限性:全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

北魏、西魏、东魏、北周、北齐五个朝代合称为“北朝”

588年隋灭陈 统一全国

课后小结

民族

五胡内迁民族杂处胡汉互鉴民族交融

OPTION 01

OPTION 02

OPTION 03

割据混战

南北对立

政权更迭

门阀政治

人口南迁衣冠南渡

江南开发

技术进步

政治

经济

政权更迭;区域开发;民族交融

民族交融整理

三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

西晋时期,西北少数民族内迁(五胡乱华)

东晋至南朝,山区少数民族逐渐与汉族交融

十六国政权大部分由内迁少数民族建立,采用中原模式的国号、年号,学习汉族典章制度,打破了原有的民族布局

北魏孝文帝汉化改革

民族交融方式:民族迁徙、战争、友好交往、汉化改革、和亲会盟、边境贸易、国家统一

提问清单:

1、东晋南朝时江南得到开发的原因、结果及影响

2、北魏孝文帝改革的内容及评价。

3、三国两晋南北朝时期的政权更迭(默写示意图)

学科素养:1. 唯物史观

唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。

2.时空观念:时空观念是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。

3.史料实证:史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。

历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真。

4.历史解释:历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。

5.家国情怀:

家国情怀是学习和探究历史应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感。

学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族白强和人类社会的进步为使命。

第4课背诵清单:

1、汉初统治者恢复社会经济发展的措施

2、汉武帝大一统的措施

(对内:政治+经济+思想;对外)

3、光武中兴(光武帝改革措施);

4、两汉文化(读熟)

5、外戚宦官专权的实质

东汉后期,宦官专权和外戚专政的局面交替出现。即“宗室权落,外戚兴起,外戚势衰,而宦官又盛。”出现这一现象的根源( )

A.皇帝权力的渐趋衰微 B.宗法观念的根深蒂固

C.君主专制制度的弊端 D .地方割据势力的膨胀

C

解析:光武帝时为了加强皇权,削弱了三公的权力,所以当即位的皇帝年幼或无能时,丞相不能发挥作用,大权很容易旁落到外戚或宦官之手,这些人假借皇帝之手发号施令、为非作歹、祸乱朝纲,所以外戚干政与宦官专权的交替出现本质上是专制皇权强化的结果,充分体现了专制主义中央集权制度的弊端。东汉灭亡的直接原因是外戚宦官专政,根本原因是专制主义中央集权制度的弊端。

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课标要求:

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发的新成就。

民族交融:

是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

三国两晋南北朝时期的特点是政权更迭与民族交融。东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了秦汉以来的大一统局面。魏蜀吴三国鼎立,使分裂的中国走向局部统一,西晋短暂统一后重又陷入分裂。东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。

在这一时期,民族交融增强,江南地区得到开发,为新的统一局面的出现奠定了基础。

东汉

三国时期

(220-280)

西晋(266-316)

东晋

(317-420)

十六国

(304-439)

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

南朝(420-589)

魏

220

蜀

221

吴

222

三国两晋南北朝的政权更迭(220—589)

三国与西晋

魏

蜀

吴

220年,曹丕,洛阳

221年,刘备,成都

229年,孙权,建业(今南京)

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

280年,西晋灭吴,完成统一

三国鼎立

西晋

统一

(一)三国

根据材料并结合所学思考,西晋迅速衰亡的原因?

材料一:晋武帝担心自己“禅代”的故事重演,再加上他认为曹魏政权不长久的一个很重要的原因就是缺乏宗室藩屏的保障。基于这些原因和考虑,便采取了一系列具有针对性的措施,其中最重要的便是大封同宗子弟为王。共分封二十七个同姓王,以郡为国;之后又不断扩大宗室诸王的权力

——杨术辉《西晋八王之乱与士族关系研究》

八王之乱的十六年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀害者众多,社会经济严重破坏,西晋的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾爆发。“五胡乱华”、西晋灭亡,八王之乱是其重要原因。

——何兹全 张国安《魏晋南北朝史》

材料二 :(太傅何曾)“日食万钱,犹曰无下箸处”;(其子何劭)“食必尽四方珍异,一日之供,以钱二万”……及天下荒乱,百姓饿死,帝(惠帝)曰:“何不食肉糜?” ——《晋书》

材料三 :匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。 ——《晋书·刘元海载记》

统治集团腐败与统治者昏庸无能

分封宗室

八王之乱,造成国力锐减

五胡内迁,卷入内战并逐渐主导了局势。316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

晋惠帝时期,西晋一批宗王展开对中央权力的争夺,由宫廷政变演化为内战(“八王之乱”)。内迁少数民族卷入其中,并且逐渐主导了局势。316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。

边族内迁

西晋

灭亡

自东汉以来,西、北边陲的鲜卑族、匈奴、羯、氐、羌等族少数民族不断向内地迁徙,他们受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

五胡内迁:

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

民族交融 + 民族矛盾

(二)西晋

永嘉之乱

永嘉之乱:是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。

永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称“衣冠南渡”。

公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

晋元帝司马睿

东晋与南朝

二、东晋与南朝

一、东晋士族专权

背景:曹丕颁行 九品中正制 以选拔人才。

以家世、道德、才能评定资品,分为九等。

“上品无寒门,下品无势族”

材料一:“士族的发展似乎可以从两方面来推测,一方面是强宗大姓的士族化,另一方面是士人在政治上得势后,再转而扩张家族的财势。这两方面在多数情形下是互为因果的社会循环。所谓士族化‘便是一般原有的强宗大族使子弟读书,因而转变为士族’”。

——余英时《士与中国文化》

发展:东晋时期,士族成为政权的主要支柱。

门阀政治

君弱臣强

“王与马共天下”

衰落:争权夺利、人才凋零,皇帝排抑士族势力

材料:“熏衣剃面,傅粉施朱”,“及侯景之乱,肤脆骨柔,不堪行步,体羸气弱,不耐寒暑,坐死仓猝者,往往而然”。

一、东晋士族专权

背景:①九品中正制是士族政治的保障。

②土地兼并严重,庄园经济的形成

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

二、江南经济的开发

材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地 ,亩直一金。 ——《宋书》

材料二: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

材料四 “南方民族大融合后,使得至少有数百万劳动力加入封建经济体系,以及少数民族居住的广大地区得到开发,这是隋唐以后我国古代经济区重心开始由北向南转移的重要原因之一。

——朱大渭《说魏晋南北朝》

材料五 东晋南朝的历代统治者…以农业是否发展作为考核官吏的标准,还特别注意流民的安置和小农因破产而再流亡的问题。

——朱绍侯《中国古代史》

1.自然环境:江南地区雨量充沛,气候温润,土地肥沃,具有发展农业的优越条件

2. 社会环境:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定

3.劳动力与技术:北方人口南迁带去了充足的劳动力和先进的生产技术

4.少数民族与汉族融合,加速了当地经济的发展。

5.统治者对农业的重视,安抚流民。

探究:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

二、东晋与南朝

经济重心南移

江南开发的成果:

农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等有明显进步。

影响:①促进了民族融合(山区的少数民族与汉族交融),为经济重心南移打下基础,为实现全国统一奠定基础。

②影响了政治格局,促成了南北抗衡的政治局面。

十六国与北朝

十六国——4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

4世纪下半叶

氐族建立的前秦统一北方(苻健称帝建立前秦,苻坚时期进入鼎盛)

淝水之战

建立者:内迁少数民族

采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

打破原有民族布局,缩小差异

民族交融

迁都(将都城从平城迁到洛阳)

迁都原因:

①平城气候干旱,环境较恶劣,不利于经济发展;

②位置偏北,不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化

北朝的建立与发展

孝文帝改革

北魏政权是4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立,439年统一黄河流域。结束“五胡乱华”。

材料五:悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。

——魏晋·王肃《悲平城诗》

内容:

迁都(将都城从平城迁到洛阳)

改籍贯为洛阳,死后不得归葬平城;

穿汉服、说汉语、改汉姓

定门第等级,鼓励通汉婚

用汉官

鲜卑姓氏 汉族姓氏

拓跋氏 元氏

丘穆陵氏 穆

步陆孤氏 陆

贺赖氏 贺

独孤氏 刘

贺楼氏 楼

切忸氏 于

纥奚氏 嵇氏

尉迟 尉

孝文帝改革

评价

积极性:

局限性:全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

北魏、西魏、东魏、北周、北齐五个朝代合称为“北朝”

588年隋灭陈 统一全国

课后小结

民族

五胡内迁民族杂处胡汉互鉴民族交融

OPTION 01

OPTION 02

OPTION 03

割据混战

南北对立

政权更迭

门阀政治

人口南迁衣冠南渡

江南开发

技术进步

政治

经济

政权更迭;区域开发;民族交融

民族交融整理

三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

西晋时期,西北少数民族内迁(五胡乱华)

东晋至南朝,山区少数民族逐渐与汉族交融

十六国政权大部分由内迁少数民族建立,采用中原模式的国号、年号,学习汉族典章制度,打破了原有的民族布局

北魏孝文帝汉化改革

民族交融方式:民族迁徙、战争、友好交往、汉化改革、和亲会盟、边境贸易、国家统一

提问清单:

1、东晋南朝时江南得到开发的原因、结果及影响

2、北魏孝文帝改革的内容及评价。

3、三国两晋南北朝时期的政权更迭(默写示意图)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进