统编版高中语文必修上册 第二单元 4 喜看稻菽千重浪—记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 心有一团火,温暖众人心 “探界者”钟扬课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册 第二单元 4 喜看稻菽千重浪—记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 心有一团火,温暖众人心 “探界者”钟扬课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 646.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 16:02:15 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

把关题

必修上册

第一单元

4 喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者

袁隆平 心有一团火,温暖众人心 “探界者”钟扬

语言文字运用

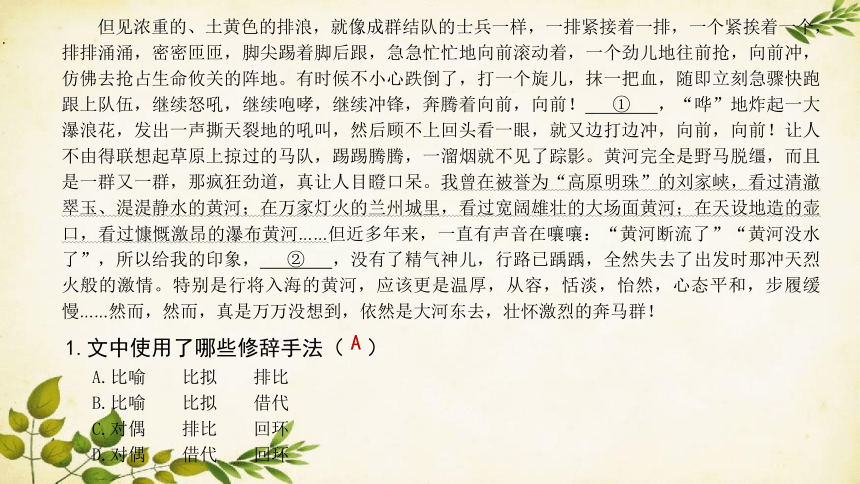

但见浓重的、土黄色的排浪,就像成群结队的士兵一样,一排紧接着一排,一个紧挨着一个,排排涌涌,密密匝匝,脚尖踢着脚后跟,急急忙忙地向前滚动着,一个劲儿地往前抢,向前冲,仿佛去抢占生命攸关的阵地。有时候不小心跌倒了,打一个旋儿,抹一把血,随即立刻急骤快跑跟上队伍,继续怒吼,继续咆哮,继续冲锋,奔腾着向前,向前! ① ,“哗”地炸起一大瀑浪花,发出一声撕天裂地的吼叫,然后顾不上回头看一眼,就又边打边冲,向前,向前!让人不由得联想起草原上掠过的马队,踢踢腾腾,一溜烟就不见了踪影。黄河完全是野马脱缰,而且是一群又一群,那疯狂劲道,真让人目瞪口呆。我曾在被誉为“高原明珠”的刘家峡,看过清澈翠玉、湜湜静水的黄河;在万家灯火的兰州城里,看过宽阔雄壮的大场面黄河;在天设地造的壶口,看过慷慨激昂的瀑布黄河……但近多年来,一直有声音在嚷嚷:“黄河断流了”“黄河没水了”,所以给我的印象, ② ,没有了精气神儿,行路已踽踽,全然失去了出发时那冲天烈火般的激情。特别是行将入海的黄河,应该更是温厚,从容,恬淡,怡然,心态平和,步履缓慢……然而,然而,真是万万没想到,依然是大河东去,壮怀激烈的奔马群!

阅读下面的文字,完成1~3题。

1.文中使用了哪些修辞手法( )

A.比喻 比拟 排比

B.比喻 比拟 借代

C.对偶 排比 回环

D.对偶 借代 回环

A

但见浓重的、土黄色的排浪,就像成群结队的士兵一样,一排紧接着一排,一个紧挨着一个,排排涌涌,密密匝匝,脚尖踢着脚后跟,急急忙忙地向前滚动着,一个劲儿地往前抢,向前冲,仿佛去抢占生命攸关的阵地。有时候不小心跌倒了,打一个旋儿,抹一把血,随即立刻急骤快跑跟上队伍,继续怒吼,继续咆哮,继续冲锋,奔腾着向前,向前! ① ,“哗”地炸起一大瀑浪花,发出一声撕天裂地的吼叫,然后顾不上回头看一眼,就又边打边冲,向前,向前!让人不由得联想起草原上掠过的马队,踢踢腾腾,一溜烟就不见了踪影。黄河完全是野马脱缰,而且是一群又一群,那疯狂劲道,真让人目瞪口呆。我曾在被誉为“高原明珠”的刘家峡,看过清澈翠玉、湜湜静水的黄河;在万家灯火的兰州城里,看过宽阔雄壮的大场面黄河;在天设地造的壶口,看过慷慨激昂的瀑布黄河……但近多年来,一直有声音在嚷嚷:“黄河断流了”“黄河没水了”,所以给我的印象, ② ,没有了精气神儿,行路已踽踽,全然失去了出发时那冲天烈火般的激情。特别是行将入海的黄河,应该更是温厚,从容,恬淡,怡然,心态平和,步履缓慢……然而,然而,真是万万没想到,依然是大河东去,壮怀激烈的奔马群!

本题考查修辞手法的辨析能力。将“排浪”比作“成群结队的士兵”,运用了比喻的修辞手法;写排浪“脚尖踢着脚后跟,急急忙忙地向前滚动着”,运用了比拟的修辞手法;“在被誉为‘高原明珠’的刘家峡……看过慷慨激昂的瀑布黄河”,运用了排比的修辞手法。

解 析

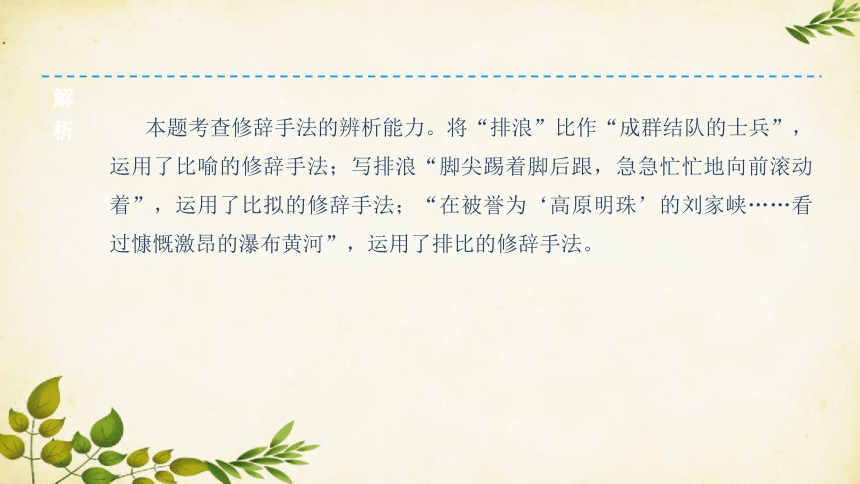

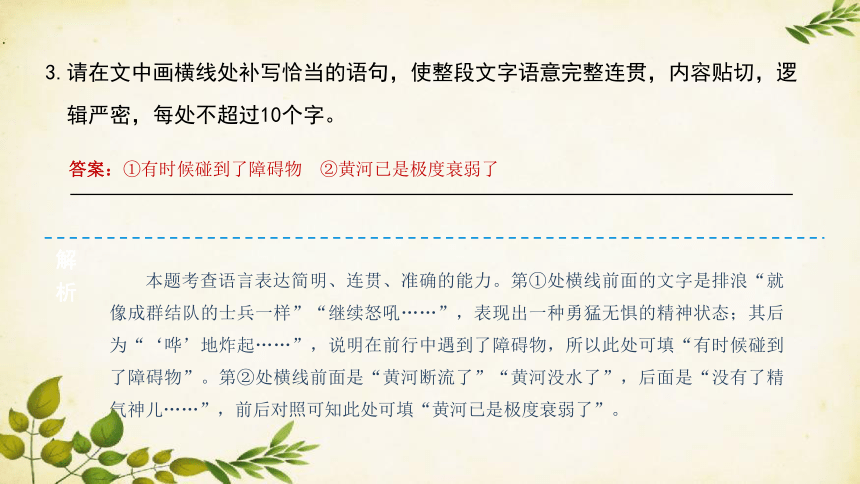

本题考查分析文本的语言特点,品味作品高超的语言的能力。从语义上看,改后的句子的语义和原文基本相同,但原文表达效果更好。原文交代了看黄河的位置,用了形容词,更加准确生动。

解 析

2.文中画波浪线的句子可改写成:“我曾看过刘家峡湜湜静水的黄河,看过兰州

城宽阔雄壮的黄河,看过壶口慷慨激昂的黄河……”从语义上看,二者基本相

同,但原文表达效果更好,为什么?

答案:①原文中,看黄河的地点以及黄河的特点单独成句,起强调的作用;②突出了黄河所处的环境,给人们营造了符合黄河特点的情景,感情更加饱满;③原文表述与上下文语体一致,更加工整有气势。

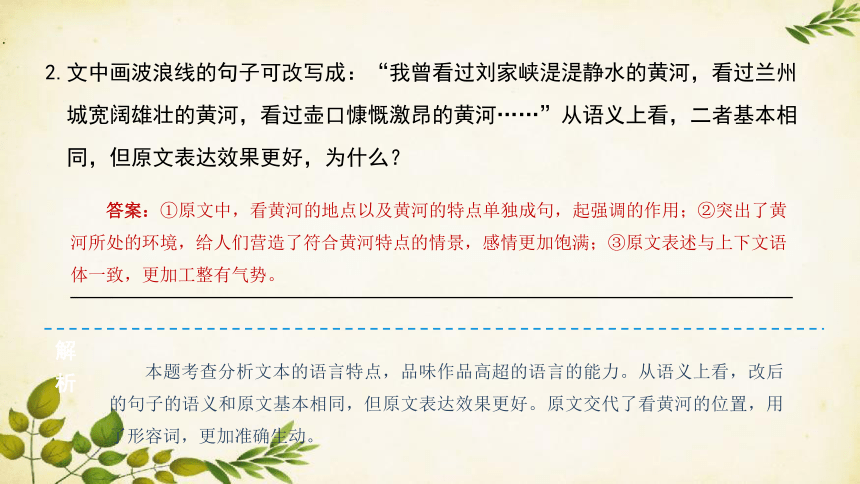

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。第①处横线前面的文字是排浪“就像成群结队的士兵一样”“继续怒吼……”,表现出一种勇猛无惧的精神状态;其后为“‘哗’地炸起……”,说明在前行中遇到了障碍物,所以此处可填“有时候碰到了障碍物”。第②处横线前面是“黄河断流了”“黄河没水了”,后面是“没有了精气神儿……”,前后对照可知此处可填“黄河已是极度衰弱了”。

解 析

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻

辑严密,每处不超过10个字。

答案:①有时候碰到了障碍物 ②黄河已是极度衰弱了

答案:该署徽标四周为橄榄枝,橄榄枝象征和平;中间好像一只手握着玉米、秧苗、麦子等代表性农作物;上面有WFP三个英文字母。整个徽标图案传达了守护粮食安全、促进世界和平之意。

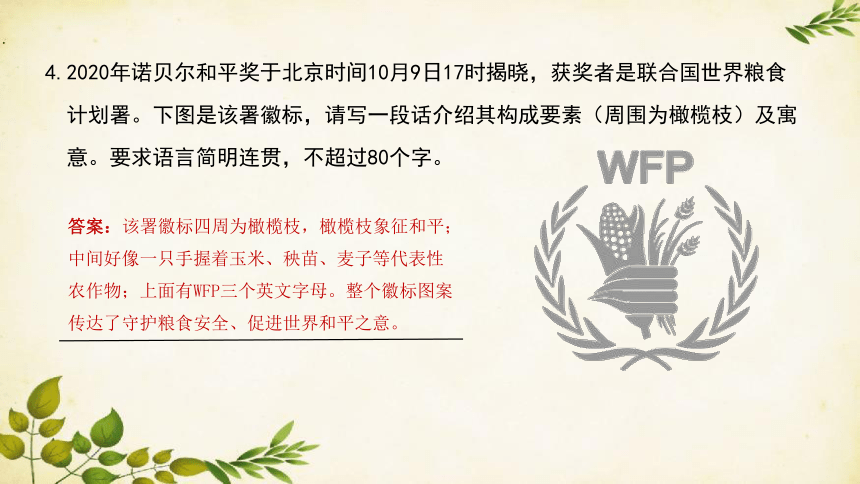

4.2020年诺贝尔和平奖于北京时间10月9日17时揭晓,获奖者是联合国世界粮食

计划署。下图是该署徽标,请写一段话介绍其构成要素(周围为橄榄枝)及寓

意。要求语言简明连贯,不超过80个字。

题干中已交代此徽标是联合国世界粮食计划署的徽标,那么对其构图要素的联想和寓意的分析都要从此生发而来。徽标上面是WFP三个英文字母,中间的构图要素是玉米、秧苗和麦子,它们代表的是粮食,而环绕它们的图形很像一只握紧的手。寓意方面,手握粮食是守护粮食安全之意,周围的橄榄枝是促进世界和平之意。答题时既要全面考虑构图要素,又要注意图形整体与部分的关系,语言要简洁精当。

解 析

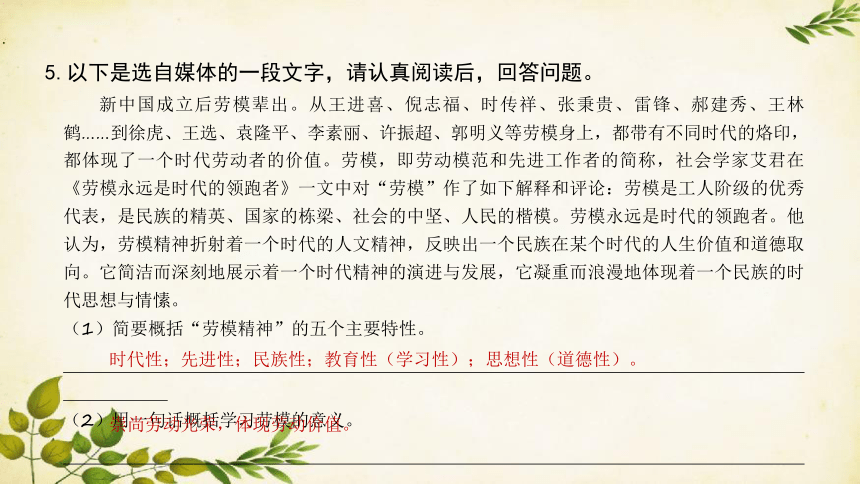

新中国成立后劳模辈出。从王进喜、倪志福、时传祥、张秉贵、雷锋、郝建秀、王林鹤……到徐虎、王选、袁隆平、李素丽、许振超、郭明义等劳模身上,都带有不同时代的烙印,都体现了一个时代劳动者的价值。劳模,即劳动模范和先进工作者的简称,社会学家艾君在《劳模永远是时代的领跑者》一文中对“劳模”作了如下解释和评论:劳模是工人阶级的优秀代表,是民族的精英、国家的栋梁、社会的中坚、人民的楷模。劳模永远是时代的领跑者。他认为,劳模精神折射着一个时代的人文精神,反映出一个民族在某个时代的人生价值和道德取向。它简洁而深刻地展示着一个时代精神的演进与发展,它凝重而浪漫地体现着一个民族的时代思想与情愫。

(1)简要概括“劳模精神”的五个主要特性。

(2)用一句话概括学习劳模的意义。

5.以下是选自媒体的一段文字,请认真阅读后,回答问题。

时代性;先进性;民族性;教育性(学习性);思想性(道德性)。

崇尚劳动光荣,体现劳动价值。

本题考查概括分析能力。第(1)题,先将文段分层筛选,提取关键词,然后进行概括、总结。文段共六句话,第一、二句强调了时代性,第三、四句突出了先进性,第五句突出了劳模的教育性,第六句则突出了其思想性,而综合二、三、四、五、六句,都离不开民族的范畴,即民族性。第(2)题,实际是要求把握文段的中心,从劳模的定义中概括即可。

解 析

材料一:

1982年的一个秋日,马尼拉洛斯巴洛斯镇国际水稻研究所的学术报告厅里,正在举行国际水稻科技界的盛会,座无虚席。屏幕上打出袁隆平的巨幅头像,下方是“杂交水稻之父袁隆平”一行特大黑体英文字,报告厅里顿时响起经久不息的掌声。

说起研究杂交稻的初衷,袁隆平说:“上世纪60年代,我曾亲眼看见过5个饿殍,两人倒在桥下,两人倒在田里,一人倒在路旁……”饥饿让袁隆平对水稻充满了遐想,他决心挑战传统的经典理论,跳出“无性杂交”学说的束缚,着手进行水稻有性杂交试验。

然而,要找到“天然雄性不育株”却非易事。他和助手们每天头顶烈日,脚踩烂泥,低头弯腰,在稻田里寻寻觅觅。袁隆平和助手们整整花了6年时间,先后用1 000多个品种,做了3 000

现代文阅读

一 阅读下面的文字,完成6~10题。

多个杂交组合后,袁隆平与同事们一起率先育成我国第一个实用水稻雄性不育系及保持系“二九南1号”。1973年,协作组通过测交找到水稻雄性不育恢复系,至此,三系配套难关全部攻克,一举奠定杂交稻从理论到现实的基础。1976年开始,三系杂交稻开始在全国大面积推广,比常规稻平均每亩增产20%左右。袁隆平和他的杂交水稻震惊了全世界。

袁隆平没有骄傲,更没有止步,他感到三系法也存在着配组不自由、种子生产环节多等不足,他决心开展新的攻关。

成功与失败总是相伴的。正当不育材料秧苗研究搞得如火如荼时,一场突如其来的“变故”给袁隆平心爱的水稻雄性不育试验“当头一棒”,几年积累下来的700多株珍贵不育材料秧苗,一夜之间被人全部拔除毁坏。

一些同行送来了冷嘲热讽。面对这种质疑,袁隆平显现出从未有过的自信:“从表面上看,试验是失败了,但从本质上看,试验是成功的。”此时,袁隆平沉着冷静,查找资料,分析问题,仔细思考,终于拨开云雾,提出了解决办法。到2000年平均产量比三系增长5%~10%,续写了“东方魔稻”的新篇章。

为全面开展超级杂交稻研究,在分子层面探索超级稻秘密,2000年5月,科学家宣布,中国超级杂交水稻基因组计划启动。

袁隆平发明的杂交水稻技术,使水稻平均亩产比原先增加20%以上。这项世界领先的科技成果惠及全世界。

袁隆平把他的研究生介绍到了国外攻读博士学位,很多人学成后都留在外国。有人便跟袁隆平说:“人才都飞了,您可是白费心血了!”袁隆平认真地说:“中国杂交水稻事业的未来,需要大量超过袁隆平的人才。优秀人才的成长需要广阔的自由天地,让他们通通窝到我的手下来,受着我的思想束缚,而且我还无法给他们提供一流的研究条件,怎么能使他们成长为超过我的杰出学者呢?一旦祖国有条件充分发挥他们的作用,他们随时都会回来的。相反,如果他们回来而又无用武之地,那又叫人家回来干什么呢?”

(摘编自农博网《袁隆平与杂交稻》)

材料二:

“天眼”之父南仁东,17日被追授“时代楷模”荣誉称号。

24年,8 000多个日夜,南仁东为中国“天眼”燃尽生命,在世界天文史上镌刻下新的高度。“天眼”与天宫、蛟龙、大飞机等一起被列为创新型国家建设的丰硕成果。南仁东来不及目睹,但他执着追求科学梦想的精神,将激励一代又一代科技工作者接续奋斗,勇攀世界科技高峰。

“天眼”:一个国家的骄傲

1993年,国际无线电科学联盟大会在日本召开。科学家们倡议:建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。会后,南仁东极力主张中国科学家启动“天眼”项目。这个当初没有多少人看好的梦想,最终成为一个国家的骄傲。

斯可克回忆:“南仁东总跟我说,国家投入10多亿元搞这个望远镜,如果因为质量问题或者工程延期导致停工,每天损失将达50万元。花了这么多钱,如果搞不好,就对不起国家。”

执着:为“天眼”燃烧20多年人生

南仁东用10年走遍了贵州大山里的上百个窝凼。

一次,南仁东下窝凼时,爆发了泥石流。南仁东往嘴里塞了救心丸,连滚带爬回到垭口。许多工人都记得,即使在炎热的夏天,为亲自测量工程项目的误差,南仁东总会丢下饭碗就往工地上跑。

寻梦:探索科学未知无止境

对待科学研究,南仁东无比严肃和严谨。“天眼”没有哪个环节能“忽悠”他,任何瑕疵在他那里都过不了关。工程伊始,要建一个水窖,施工方送来设计图纸,他迅速标出几处错误打了回去。施工方惊讶极了:这个搞天文的科学家怎么还懂土建?

“南老师对自己的要求太高,他要吃透工程建设的每个环节。”学生甘恒谦说。在南仁东看来,“天眼”建设不由经济利益驱动,而是源自人类的创造冲动和探索欲望。南仁东的心中,总是藏着许多诗意的构想。

“让美丽的夜空带我们踏过平庸。”这是他留给人世间的最后思考。

(摘编自《踏过平庸,一生为中国“天眼”燃尽——追记“时代楷模”南仁东》,有改动)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A

A.材料一通过对“杂交水稻之父”袁隆平相关事迹的描述,表现了一位伟大的科学家的博大胸怀以及勇于探索、不计名利、无私奉献的精神。

B.经过袁隆平不懈地努力,三系杂交稻开始在全国大面积推广,到2000年平均产量增长5%~10%,续写了“东方魔稻”的新篇章。

C.材料二的三个小标题内容上构成递进关系,使文章步步深入。

D.两则材料对两位科学家的科研之路进行了叙述,包含两位科学家科研的艰辛,也含有成功之后的喜悦。

B项,“三系杂交稻”错,原文是“他感到三系法也存在着配组不自由、种子生产环节多等不足,他决心开展新的攻关。”“成功与失败总是相伴的。正当不育材料秧苗研究搞得如火如荼时……”,可见应当是“不育材料秧苗”;C项,“递进关系”错,“‘天眼’:一个国家的骄傲”“执着:为‘天眼’燃烧20多年人生”“寻梦:探索科学未知无止境”,三个小标题是从不同角度来写的,它们之间不是递进关系;D项,“也含有成功之后的喜悦”错,原文为“‘天眼’与天宫、蛟龙、大飞机等一起被列为创新型国家建设的丰硕成果。南仁东来不及目睹……”。

解 析

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

B

A.由材料一可知,袁隆平不反对研究生到国外留学,他相信一旦祖国有条件充分发挥他们的作用,他们随时都能回来的。

B.根据材料一内容我们可以推断,毛主席所写的诗句“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,就是在赞扬袁隆平的杂交水稻成果。

C.两则材料都引用科学家原话和他人的评价,既有利于刻画两位科学家的光辉形象,又能够增强文章的真实性和可信度。

D.“让美丽的夜空带我们踏过平庸”是南仁东追求理想的真实写照,诗化的语言为充满艰辛的科学研究赋予了浪漫和温情。

B项,“就是在赞扬袁隆平的杂交水稻成果”错,从原文看,“1976年开始,三系杂交稻开始在全国大面积推广,比常规稻平均每亩增产20%左右”,而毛主席这首《七律·到韶山》写于1959年,写他看到韶山的水稻和豆类作物被风一吹,掀起了重重的波浪,就在这种非常优美的景象下,遍地的英雄——也就是在农田里劳动的人民公社的社员们,他们正趁着夕阳的美景在一天紧张的劳动之后收工回家。这首诗是歌颂劳动场面的。

解 析

8.根据材料内容,下列各项中不能体现人物传记文体特征的一项是( )

D

A.用两位科学家的原话体现人物真实性。

B.两位科学家都是我们时代的楷模。

C.材料一与材料二叙述都非常生动。

D.两则材料都采用第三人称。

D项,“两则材料都采用第三人称”不能体现人物传记文体特征,因为第三人称并非人物传记独有,且有的传记如“自传”是第一人称。

解 析

答案:

①有梦想,敢于追求;②吃苦耐劳,不怕失败与困难;③执着追求,严肃认真;④治学严谨,精益求精;⑤心系国家,勇于担当。

9.请结合材料内容,简述两位科学家都具备的可贵品质。

答案:

首先,作者指出对待科学研究,南仁东无比严肃和严谨;然后,作者运用具体事例和南仁东学生的评价证明这一观点;最后,作者用南仁东的原话写出他对科学理想的追求。

10.请简要梳理材料二中的“寻梦:探索科学未知无止境”部分的行文脉络。

二 阅读下面的文字,完成11~15题。

材料一:

从2002年4月《科学》杂志以罕见的体量介绍中国科学家完成的籼稻基因组测序工作,到2017年2月《自然植物》杂志在社论“中国的复兴”中称赞我国水稻研究,业内人士已不怀疑这样的论断:中国的水稻研究已经引领世界。

从跟跑,并跑,直至领跑,中国的水稻研究如何走向卓越?

与今天人们更加关心健康不同,用“7%的耕地能否养活22%的人口”,也就是粮食安全,是20世纪的中国需要首先面对的问题。1994年,李家洋从美国康奈尔大学汤普逊植物研究所回到了中国科学院遗传所。回国后不久,他从拟南芥的研究转向了水稻的研究。提起这一转变,他说,这是为了和当时国家的需求相契合。随后回国同样到遗传所工作的储成才和傅向东也做出了同样的选择。

20世纪90年代末,我国参与了“国际水稻基因组计划”,承担了第4号染色体的测序工作。之后,中国主导的“中国超级杂交水稻基因组计划”启动。2001年,中国联合研究组后来居上完成了籼稻基因组工作框架图的绘制。

在科研人员眼中,水稻不仅是非常重要的作物,而且也是非常理想的单子叶模式植物。水稻的基因组较小,在作物中第一个完成了测序,加之较容易转化,一大批优秀的中青年科学家进入了这一领域。育种家负责培育新品种,水稻的基础研究者负责了解机理,这两者各有侧重。中国职业化的育种工作不仅由来已久,而且也在近代绿色革命中扮演了重要角色。大量的水稻突变体材料为水稻基础研究提供了便利。而育种家通常也会从生产角度提出需要解决的问题。“做基础的和育种家的有机组合,是水稻研究走在前列的一个非常重要的原因。”傅向东说。

虽然与育种家合作,创制优质水稻品种,但储成才认为,在基础研究领域,不宜片面强调应用和产业化目标。基础研究常常需要耐心,研究结果的产生需要积累。就拿他认为自己“最有用”的一项关于粳稻氮肥利用效率的研究来说,前前后后也经历不少时间。另一个例子是最近四川农业大学陈学伟研究组关于“稻瘟病”的研究。不过,这一成绩的取得也经历了十多年的时间。

(摘编自邸利会《中国水稻研究缘何引领世界》,《科技日报》2017年7月28日)

材料二:

北京时间4月26日凌晨1点,国际顶级期刊《自然》杂志在线长文报道了“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”成果。该研究由中国农业科学院作物科学研究所牵头,联合国际水稻研究所、上海交通大学、深圳农业基因组研究所、美国亚利桑那大学等16家单位共同完成。这是国内外水稻研究专家大协作的重大成果,体现了中国农业科学在水稻基因组研究方面居于世界领先位置。

“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”这一重大科技成果将推动水稻规模化基因发掘和水稻复杂性状分子改良,提升全球水稻基因组研究和分子育种水平,加快优质、广适、绿色、高产水稻新品种培育。此次研究成果的发起人,中国农业科学院作物科学研究所研究员黎志康认为,此次研究成果的完成仅仅是一个开端,随着深入分析和更多数据产生,包含水稻全部优良基因多样性的数据库将更加庞大与精细,人们可以从中找到与任何性状相关的关键基因,并应用到育种实践中。这将为开展水稻全基因组分子设计育种提供足够的基因来源和育种亲本精确选择的遗传信息,为培育高产、优质、多抗水稻新品种奠定基础。

(摘编自常理《设计水稻不再是梦》,《经济日报》2018年4月29日)

材料三:

近日,国际学术期刊《自然》在线发表了绿色超级稻项目首席科学家、中国农业科学院作物科学研究所黎志康博士等人完成的最新成果,剖析了水稻核心种质的基因组遗传多样性,对水稻的起源、基因、分类和进化规律有了全新的更深入的认知。

这一成果表明,中国夺回了对水稻命名的部分话语权,恢复了历史的真实。

1928年,日本学者加藤茂范通过杂交等手段发现了籼稻和粳稻的区别。当时,加藤把籼稻称为“印度型”,把日本栽培极广的粳稻称为“日本型”。自此,籼稻和粳稻在国际上就一直沿用“indica”和“japonica”命名至今。然而,中国科学家对代表了全球水稻种质约95%多样性的核心种质的3 010株水稻的基因组研究表明,这种命名并不符合实际情况。根据研究结果,中国研究人员首次提出,水稻的籼、粳亚种是独立的和多地起源的,要求恢复使用籼、粳亚种的正确命名。在化石证据上,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的植物考古学家日前采用植硅体分析方法,在位于浙江省龙游县的荷花山遗址中找到了距今1万多年前野生稻存在以及逐渐被驯化的证据,从土壤剖面中提取的植硅体来自一些野生稻叶片和稻壳。研究人员再

次认定,水稻的起源和驯化是在中国的长江中下游地区。水稻在中国推广种植后,很快传到东亚近邻国家。大约在3 000年前,中国水稻传至朝鲜、日本,南传越南。到了汉代,中国粳稻传到菲律宾。公元5世纪,水稻经伊朗传到西亚,然后经非洲传到欧洲、美洲以至全世界。

但是,这与水稻基因组研究的结果有差异——中国研究人员从基因组获得的证据则提出,无论是籼、粳稻亚种都是独立多地起源。研究人员对来自全球的3 010株水稻的基因组测序后,发现亚洲栽培稻品种间存在9万个微细结构变异,同时发现了1.2万个全长新基因和数千个不完整的新基因。他们再次挑选出453份测序深度较高的水稻样本分析核心基因家族和分散式基因家族,得出籼、粳稻亚种都是独立多地起源的假说。

显然,未来需要对这两种证据进行整合,同时补充证据,才能得出更可靠和令人信服的结论。

(摘编自张田勘《基因和化石结合探寻水稻起源》,《光明日报》2018年5月17日)

11.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

D

A.中国联合研究组顺利完成了籼稻基因组工作框架图的绘制,获得国内外广泛赞誉,《科学》杂志对此进行了相关的介绍。

B.“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”是中国主导的国际科研协作成果,将推动水稻规模化基因发掘和水稻复杂性状分子改良,有利于新品种培育。

C.中国农业科学院作物科学研究所研究员黎志康认为,在水稻基因组研究方面取得的成果只是一个开端,随着研究的深入,将会取得新的成就并应用到育种实践中。

D.中国科学家对基本可以代表全球水稻种质的3 010株水稻的基因组进行了研究,从而确定水稻的籼、粳稻亚种都是独立多地起源的。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“从而确定水稻的籼、粳稻亚种都是独立多地起源的”错误,材料三说的是中国研究人员“得出籼、粳稻亚种都是独立多地起源的假说”,“假说”并不是确定结论。

12.下列关于“中国水稻研究走向卓越”的原因的分析,不正确的一项是( )

D

A.20世纪面对我国粮食安全的严峻形势,一大批学者为了国家需求决心投入水稻研究,为我国水稻研究取得成绩奠定了基础。

B.水稻具有基因组较小和容易转化等自身的一些优势,吸引了一大批优秀中青年科学家加入研究行列,科学家群体扩大,壮大了水稻研究的力量。

C.水稻育种家负责培育新品种,基础研究者负责了解作物机理,在各有侧重的研究基础上有机结合,推动了水稻研究更上一层楼。

D.我国的专家学者在基础研究领域很有科研耐心,强调基础研究,注重积累,花费时间较多,也不强调应用和产业化目标。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“也不强调应用和产业化目标”错误,扩大了范围。材料一说的是“不宜片面强调应用和产业化目标”。

13.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

B

A.从参与“国际水稻基因组计划”到主导国际16家单位共同完成水稻研究重大成果,表明中国的水稻研究已实现了从跟跑者到领跑者的角色转变。

B.中国农业科学院作物科学研究所黎志康博士等人的研究成果,使人们对水稻的起源、基因、分类和进化规律有了全新认识,恢复了籼、粳亚种的正确命名。

C.中国科学院的考古学家们在浙江龙游荷花山遗址发现的距今1万多年前的野生稻叶片和稻壳,有利于证明我国是水稻的起源地和驯化地。

D.作为重要的粮食作物,水稻的品质和产量与人们的生活息息相关,培育出高产、优质、多抗水稻新品种依然是世界水稻研究面临的课题。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“恢复了籼、粳亚种的正确命名”错误,误把未然当已然。材料三只说中国研究人员“要求恢复使用籼、粳亚种的正确命名”,并未说结果如何。

答案:①日本学者“印度型”“日本型”的命名并不符合实际情况,水稻的籼、粳亚种是独立的和多地起源的;②水稻的起源和驯化是在中国进行的,水稻的推广种植是由中国传到其他国家的。

14.为什么中国要夺回对水稻命名的话语权?请结合材料简要分析。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“中国要夺回对水稻命名的话语权”的相关内容出现在材料三第二段,第三段就是关于日本学者命名的介绍、中国研究人员的观点。分析原因就要明确中国研究人员的观点“这种命名并不符合实际情况”,然后结合实际情况得出答案。另外,不能遗漏“水稻的起源和驯化是在中国的长江中下游地区”这一要点。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息,概括中心意思的能力。材料一指出中国的水稻研究领先世界,并用较长篇幅对“中国的水稻研究如何走向卓越”进行分析,可见《科技日报》侧重报道中国的水稻研究已经领先世界的事实及其原因。材料二第一段介绍新闻事实,第二段介绍意义,可见《经济日报》侧重报道中国主导国际16家单位共同完成“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”这一重大成果及其意义。材料三主要介绍了中国研究人员在基因和化石两方面对水稻的研究,可见《光明日报》侧重报道中国研究人员从基因和化石两方面探寻水稻起源。

答案:《科技日报》侧重报道中国的水稻研究已经领先世界,并分析了原因;《经济日报》侧重报道中国主导国际16家单位共同完成“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”这一重大成果及其意义;《光明日报》侧重报道中国研究人员从基因和化石两方面探寻水稻起源。

15.以上三则材料中,《科技日报》《经济日报》《光明日报》报道的内容各侧

重什么?请结合材料简要分析。

谢 谢 !

把关题

必修上册

第一单元

4 喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者

袁隆平 心有一团火,温暖众人心 “探界者”钟扬

语言文字运用

但见浓重的、土黄色的排浪,就像成群结队的士兵一样,一排紧接着一排,一个紧挨着一个,排排涌涌,密密匝匝,脚尖踢着脚后跟,急急忙忙地向前滚动着,一个劲儿地往前抢,向前冲,仿佛去抢占生命攸关的阵地。有时候不小心跌倒了,打一个旋儿,抹一把血,随即立刻急骤快跑跟上队伍,继续怒吼,继续咆哮,继续冲锋,奔腾着向前,向前! ① ,“哗”地炸起一大瀑浪花,发出一声撕天裂地的吼叫,然后顾不上回头看一眼,就又边打边冲,向前,向前!让人不由得联想起草原上掠过的马队,踢踢腾腾,一溜烟就不见了踪影。黄河完全是野马脱缰,而且是一群又一群,那疯狂劲道,真让人目瞪口呆。我曾在被誉为“高原明珠”的刘家峡,看过清澈翠玉、湜湜静水的黄河;在万家灯火的兰州城里,看过宽阔雄壮的大场面黄河;在天设地造的壶口,看过慷慨激昂的瀑布黄河……但近多年来,一直有声音在嚷嚷:“黄河断流了”“黄河没水了”,所以给我的印象, ② ,没有了精气神儿,行路已踽踽,全然失去了出发时那冲天烈火般的激情。特别是行将入海的黄河,应该更是温厚,从容,恬淡,怡然,心态平和,步履缓慢……然而,然而,真是万万没想到,依然是大河东去,壮怀激烈的奔马群!

阅读下面的文字,完成1~3题。

1.文中使用了哪些修辞手法( )

A.比喻 比拟 排比

B.比喻 比拟 借代

C.对偶 排比 回环

D.对偶 借代 回环

A

但见浓重的、土黄色的排浪,就像成群结队的士兵一样,一排紧接着一排,一个紧挨着一个,排排涌涌,密密匝匝,脚尖踢着脚后跟,急急忙忙地向前滚动着,一个劲儿地往前抢,向前冲,仿佛去抢占生命攸关的阵地。有时候不小心跌倒了,打一个旋儿,抹一把血,随即立刻急骤快跑跟上队伍,继续怒吼,继续咆哮,继续冲锋,奔腾着向前,向前! ① ,“哗”地炸起一大瀑浪花,发出一声撕天裂地的吼叫,然后顾不上回头看一眼,就又边打边冲,向前,向前!让人不由得联想起草原上掠过的马队,踢踢腾腾,一溜烟就不见了踪影。黄河完全是野马脱缰,而且是一群又一群,那疯狂劲道,真让人目瞪口呆。我曾在被誉为“高原明珠”的刘家峡,看过清澈翠玉、湜湜静水的黄河;在万家灯火的兰州城里,看过宽阔雄壮的大场面黄河;在天设地造的壶口,看过慷慨激昂的瀑布黄河……但近多年来,一直有声音在嚷嚷:“黄河断流了”“黄河没水了”,所以给我的印象, ② ,没有了精气神儿,行路已踽踽,全然失去了出发时那冲天烈火般的激情。特别是行将入海的黄河,应该更是温厚,从容,恬淡,怡然,心态平和,步履缓慢……然而,然而,真是万万没想到,依然是大河东去,壮怀激烈的奔马群!

本题考查修辞手法的辨析能力。将“排浪”比作“成群结队的士兵”,运用了比喻的修辞手法;写排浪“脚尖踢着脚后跟,急急忙忙地向前滚动着”,运用了比拟的修辞手法;“在被誉为‘高原明珠’的刘家峡……看过慷慨激昂的瀑布黄河”,运用了排比的修辞手法。

解 析

本题考查分析文本的语言特点,品味作品高超的语言的能力。从语义上看,改后的句子的语义和原文基本相同,但原文表达效果更好。原文交代了看黄河的位置,用了形容词,更加准确生动。

解 析

2.文中画波浪线的句子可改写成:“我曾看过刘家峡湜湜静水的黄河,看过兰州

城宽阔雄壮的黄河,看过壶口慷慨激昂的黄河……”从语义上看,二者基本相

同,但原文表达效果更好,为什么?

答案:①原文中,看黄河的地点以及黄河的特点单独成句,起强调的作用;②突出了黄河所处的环境,给人们营造了符合黄河特点的情景,感情更加饱满;③原文表述与上下文语体一致,更加工整有气势。

本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。第①处横线前面的文字是排浪“就像成群结队的士兵一样”“继续怒吼……”,表现出一种勇猛无惧的精神状态;其后为“‘哗’地炸起……”,说明在前行中遇到了障碍物,所以此处可填“有时候碰到了障碍物”。第②处横线前面是“黄河断流了”“黄河没水了”,后面是“没有了精气神儿……”,前后对照可知此处可填“黄河已是极度衰弱了”。

解 析

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻

辑严密,每处不超过10个字。

答案:①有时候碰到了障碍物 ②黄河已是极度衰弱了

答案:该署徽标四周为橄榄枝,橄榄枝象征和平;中间好像一只手握着玉米、秧苗、麦子等代表性农作物;上面有WFP三个英文字母。整个徽标图案传达了守护粮食安全、促进世界和平之意。

4.2020年诺贝尔和平奖于北京时间10月9日17时揭晓,获奖者是联合国世界粮食

计划署。下图是该署徽标,请写一段话介绍其构成要素(周围为橄榄枝)及寓

意。要求语言简明连贯,不超过80个字。

题干中已交代此徽标是联合国世界粮食计划署的徽标,那么对其构图要素的联想和寓意的分析都要从此生发而来。徽标上面是WFP三个英文字母,中间的构图要素是玉米、秧苗和麦子,它们代表的是粮食,而环绕它们的图形很像一只握紧的手。寓意方面,手握粮食是守护粮食安全之意,周围的橄榄枝是促进世界和平之意。答题时既要全面考虑构图要素,又要注意图形整体与部分的关系,语言要简洁精当。

解 析

新中国成立后劳模辈出。从王进喜、倪志福、时传祥、张秉贵、雷锋、郝建秀、王林鹤……到徐虎、王选、袁隆平、李素丽、许振超、郭明义等劳模身上,都带有不同时代的烙印,都体现了一个时代劳动者的价值。劳模,即劳动模范和先进工作者的简称,社会学家艾君在《劳模永远是时代的领跑者》一文中对“劳模”作了如下解释和评论:劳模是工人阶级的优秀代表,是民族的精英、国家的栋梁、社会的中坚、人民的楷模。劳模永远是时代的领跑者。他认为,劳模精神折射着一个时代的人文精神,反映出一个民族在某个时代的人生价值和道德取向。它简洁而深刻地展示着一个时代精神的演进与发展,它凝重而浪漫地体现着一个民族的时代思想与情愫。

(1)简要概括“劳模精神”的五个主要特性。

(2)用一句话概括学习劳模的意义。

5.以下是选自媒体的一段文字,请认真阅读后,回答问题。

时代性;先进性;民族性;教育性(学习性);思想性(道德性)。

崇尚劳动光荣,体现劳动价值。

本题考查概括分析能力。第(1)题,先将文段分层筛选,提取关键词,然后进行概括、总结。文段共六句话,第一、二句强调了时代性,第三、四句突出了先进性,第五句突出了劳模的教育性,第六句则突出了其思想性,而综合二、三、四、五、六句,都离不开民族的范畴,即民族性。第(2)题,实际是要求把握文段的中心,从劳模的定义中概括即可。

解 析

材料一:

1982年的一个秋日,马尼拉洛斯巴洛斯镇国际水稻研究所的学术报告厅里,正在举行国际水稻科技界的盛会,座无虚席。屏幕上打出袁隆平的巨幅头像,下方是“杂交水稻之父袁隆平”一行特大黑体英文字,报告厅里顿时响起经久不息的掌声。

说起研究杂交稻的初衷,袁隆平说:“上世纪60年代,我曾亲眼看见过5个饿殍,两人倒在桥下,两人倒在田里,一人倒在路旁……”饥饿让袁隆平对水稻充满了遐想,他决心挑战传统的经典理论,跳出“无性杂交”学说的束缚,着手进行水稻有性杂交试验。

然而,要找到“天然雄性不育株”却非易事。他和助手们每天头顶烈日,脚踩烂泥,低头弯腰,在稻田里寻寻觅觅。袁隆平和助手们整整花了6年时间,先后用1 000多个品种,做了3 000

现代文阅读

一 阅读下面的文字,完成6~10题。

多个杂交组合后,袁隆平与同事们一起率先育成我国第一个实用水稻雄性不育系及保持系“二九南1号”。1973年,协作组通过测交找到水稻雄性不育恢复系,至此,三系配套难关全部攻克,一举奠定杂交稻从理论到现实的基础。1976年开始,三系杂交稻开始在全国大面积推广,比常规稻平均每亩增产20%左右。袁隆平和他的杂交水稻震惊了全世界。

袁隆平没有骄傲,更没有止步,他感到三系法也存在着配组不自由、种子生产环节多等不足,他决心开展新的攻关。

成功与失败总是相伴的。正当不育材料秧苗研究搞得如火如荼时,一场突如其来的“变故”给袁隆平心爱的水稻雄性不育试验“当头一棒”,几年积累下来的700多株珍贵不育材料秧苗,一夜之间被人全部拔除毁坏。

一些同行送来了冷嘲热讽。面对这种质疑,袁隆平显现出从未有过的自信:“从表面上看,试验是失败了,但从本质上看,试验是成功的。”此时,袁隆平沉着冷静,查找资料,分析问题,仔细思考,终于拨开云雾,提出了解决办法。到2000年平均产量比三系增长5%~10%,续写了“东方魔稻”的新篇章。

为全面开展超级杂交稻研究,在分子层面探索超级稻秘密,2000年5月,科学家宣布,中国超级杂交水稻基因组计划启动。

袁隆平发明的杂交水稻技术,使水稻平均亩产比原先增加20%以上。这项世界领先的科技成果惠及全世界。

袁隆平把他的研究生介绍到了国外攻读博士学位,很多人学成后都留在外国。有人便跟袁隆平说:“人才都飞了,您可是白费心血了!”袁隆平认真地说:“中国杂交水稻事业的未来,需要大量超过袁隆平的人才。优秀人才的成长需要广阔的自由天地,让他们通通窝到我的手下来,受着我的思想束缚,而且我还无法给他们提供一流的研究条件,怎么能使他们成长为超过我的杰出学者呢?一旦祖国有条件充分发挥他们的作用,他们随时都会回来的。相反,如果他们回来而又无用武之地,那又叫人家回来干什么呢?”

(摘编自农博网《袁隆平与杂交稻》)

材料二:

“天眼”之父南仁东,17日被追授“时代楷模”荣誉称号。

24年,8 000多个日夜,南仁东为中国“天眼”燃尽生命,在世界天文史上镌刻下新的高度。“天眼”与天宫、蛟龙、大飞机等一起被列为创新型国家建设的丰硕成果。南仁东来不及目睹,但他执着追求科学梦想的精神,将激励一代又一代科技工作者接续奋斗,勇攀世界科技高峰。

“天眼”:一个国家的骄傲

1993年,国际无线电科学联盟大会在日本召开。科学家们倡议:建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。会后,南仁东极力主张中国科学家启动“天眼”项目。这个当初没有多少人看好的梦想,最终成为一个国家的骄傲。

斯可克回忆:“南仁东总跟我说,国家投入10多亿元搞这个望远镜,如果因为质量问题或者工程延期导致停工,每天损失将达50万元。花了这么多钱,如果搞不好,就对不起国家。”

执着:为“天眼”燃烧20多年人生

南仁东用10年走遍了贵州大山里的上百个窝凼。

一次,南仁东下窝凼时,爆发了泥石流。南仁东往嘴里塞了救心丸,连滚带爬回到垭口。许多工人都记得,即使在炎热的夏天,为亲自测量工程项目的误差,南仁东总会丢下饭碗就往工地上跑。

寻梦:探索科学未知无止境

对待科学研究,南仁东无比严肃和严谨。“天眼”没有哪个环节能“忽悠”他,任何瑕疵在他那里都过不了关。工程伊始,要建一个水窖,施工方送来设计图纸,他迅速标出几处错误打了回去。施工方惊讶极了:这个搞天文的科学家怎么还懂土建?

“南老师对自己的要求太高,他要吃透工程建设的每个环节。”学生甘恒谦说。在南仁东看来,“天眼”建设不由经济利益驱动,而是源自人类的创造冲动和探索欲望。南仁东的心中,总是藏着许多诗意的构想。

“让美丽的夜空带我们踏过平庸。”这是他留给人世间的最后思考。

(摘编自《踏过平庸,一生为中国“天眼”燃尽——追记“时代楷模”南仁东》,有改动)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A

A.材料一通过对“杂交水稻之父”袁隆平相关事迹的描述,表现了一位伟大的科学家的博大胸怀以及勇于探索、不计名利、无私奉献的精神。

B.经过袁隆平不懈地努力,三系杂交稻开始在全国大面积推广,到2000年平均产量增长5%~10%,续写了“东方魔稻”的新篇章。

C.材料二的三个小标题内容上构成递进关系,使文章步步深入。

D.两则材料对两位科学家的科研之路进行了叙述,包含两位科学家科研的艰辛,也含有成功之后的喜悦。

B项,“三系杂交稻”错,原文是“他感到三系法也存在着配组不自由、种子生产环节多等不足,他决心开展新的攻关。”“成功与失败总是相伴的。正当不育材料秧苗研究搞得如火如荼时……”,可见应当是“不育材料秧苗”;C项,“递进关系”错,“‘天眼’:一个国家的骄傲”“执着:为‘天眼’燃烧20多年人生”“寻梦:探索科学未知无止境”,三个小标题是从不同角度来写的,它们之间不是递进关系;D项,“也含有成功之后的喜悦”错,原文为“‘天眼’与天宫、蛟龙、大飞机等一起被列为创新型国家建设的丰硕成果。南仁东来不及目睹……”。

解 析

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

B

A.由材料一可知,袁隆平不反对研究生到国外留学,他相信一旦祖国有条件充分发挥他们的作用,他们随时都能回来的。

B.根据材料一内容我们可以推断,毛主席所写的诗句“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,就是在赞扬袁隆平的杂交水稻成果。

C.两则材料都引用科学家原话和他人的评价,既有利于刻画两位科学家的光辉形象,又能够增强文章的真实性和可信度。

D.“让美丽的夜空带我们踏过平庸”是南仁东追求理想的真实写照,诗化的语言为充满艰辛的科学研究赋予了浪漫和温情。

B项,“就是在赞扬袁隆平的杂交水稻成果”错,从原文看,“1976年开始,三系杂交稻开始在全国大面积推广,比常规稻平均每亩增产20%左右”,而毛主席这首《七律·到韶山》写于1959年,写他看到韶山的水稻和豆类作物被风一吹,掀起了重重的波浪,就在这种非常优美的景象下,遍地的英雄——也就是在农田里劳动的人民公社的社员们,他们正趁着夕阳的美景在一天紧张的劳动之后收工回家。这首诗是歌颂劳动场面的。

解 析

8.根据材料内容,下列各项中不能体现人物传记文体特征的一项是( )

D

A.用两位科学家的原话体现人物真实性。

B.两位科学家都是我们时代的楷模。

C.材料一与材料二叙述都非常生动。

D.两则材料都采用第三人称。

D项,“两则材料都采用第三人称”不能体现人物传记文体特征,因为第三人称并非人物传记独有,且有的传记如“自传”是第一人称。

解 析

答案:

①有梦想,敢于追求;②吃苦耐劳,不怕失败与困难;③执着追求,严肃认真;④治学严谨,精益求精;⑤心系国家,勇于担当。

9.请结合材料内容,简述两位科学家都具备的可贵品质。

答案:

首先,作者指出对待科学研究,南仁东无比严肃和严谨;然后,作者运用具体事例和南仁东学生的评价证明这一观点;最后,作者用南仁东的原话写出他对科学理想的追求。

10.请简要梳理材料二中的“寻梦:探索科学未知无止境”部分的行文脉络。

二 阅读下面的文字,完成11~15题。

材料一:

从2002年4月《科学》杂志以罕见的体量介绍中国科学家完成的籼稻基因组测序工作,到2017年2月《自然植物》杂志在社论“中国的复兴”中称赞我国水稻研究,业内人士已不怀疑这样的论断:中国的水稻研究已经引领世界。

从跟跑,并跑,直至领跑,中国的水稻研究如何走向卓越?

与今天人们更加关心健康不同,用“7%的耕地能否养活22%的人口”,也就是粮食安全,是20世纪的中国需要首先面对的问题。1994年,李家洋从美国康奈尔大学汤普逊植物研究所回到了中国科学院遗传所。回国后不久,他从拟南芥的研究转向了水稻的研究。提起这一转变,他说,这是为了和当时国家的需求相契合。随后回国同样到遗传所工作的储成才和傅向东也做出了同样的选择。

20世纪90年代末,我国参与了“国际水稻基因组计划”,承担了第4号染色体的测序工作。之后,中国主导的“中国超级杂交水稻基因组计划”启动。2001年,中国联合研究组后来居上完成了籼稻基因组工作框架图的绘制。

在科研人员眼中,水稻不仅是非常重要的作物,而且也是非常理想的单子叶模式植物。水稻的基因组较小,在作物中第一个完成了测序,加之较容易转化,一大批优秀的中青年科学家进入了这一领域。育种家负责培育新品种,水稻的基础研究者负责了解机理,这两者各有侧重。中国职业化的育种工作不仅由来已久,而且也在近代绿色革命中扮演了重要角色。大量的水稻突变体材料为水稻基础研究提供了便利。而育种家通常也会从生产角度提出需要解决的问题。“做基础的和育种家的有机组合,是水稻研究走在前列的一个非常重要的原因。”傅向东说。

虽然与育种家合作,创制优质水稻品种,但储成才认为,在基础研究领域,不宜片面强调应用和产业化目标。基础研究常常需要耐心,研究结果的产生需要积累。就拿他认为自己“最有用”的一项关于粳稻氮肥利用效率的研究来说,前前后后也经历不少时间。另一个例子是最近四川农业大学陈学伟研究组关于“稻瘟病”的研究。不过,这一成绩的取得也经历了十多年的时间。

(摘编自邸利会《中国水稻研究缘何引领世界》,《科技日报》2017年7月28日)

材料二:

北京时间4月26日凌晨1点,国际顶级期刊《自然》杂志在线长文报道了“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”成果。该研究由中国农业科学院作物科学研究所牵头,联合国际水稻研究所、上海交通大学、深圳农业基因组研究所、美国亚利桑那大学等16家单位共同完成。这是国内外水稻研究专家大协作的重大成果,体现了中国农业科学在水稻基因组研究方面居于世界领先位置。

“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”这一重大科技成果将推动水稻规模化基因发掘和水稻复杂性状分子改良,提升全球水稻基因组研究和分子育种水平,加快优质、广适、绿色、高产水稻新品种培育。此次研究成果的发起人,中国农业科学院作物科学研究所研究员黎志康认为,此次研究成果的完成仅仅是一个开端,随着深入分析和更多数据产生,包含水稻全部优良基因多样性的数据库将更加庞大与精细,人们可以从中找到与任何性状相关的关键基因,并应用到育种实践中。这将为开展水稻全基因组分子设计育种提供足够的基因来源和育种亲本精确选择的遗传信息,为培育高产、优质、多抗水稻新品种奠定基础。

(摘编自常理《设计水稻不再是梦》,《经济日报》2018年4月29日)

材料三:

近日,国际学术期刊《自然》在线发表了绿色超级稻项目首席科学家、中国农业科学院作物科学研究所黎志康博士等人完成的最新成果,剖析了水稻核心种质的基因组遗传多样性,对水稻的起源、基因、分类和进化规律有了全新的更深入的认知。

这一成果表明,中国夺回了对水稻命名的部分话语权,恢复了历史的真实。

1928年,日本学者加藤茂范通过杂交等手段发现了籼稻和粳稻的区别。当时,加藤把籼稻称为“印度型”,把日本栽培极广的粳稻称为“日本型”。自此,籼稻和粳稻在国际上就一直沿用“indica”和“japonica”命名至今。然而,中国科学家对代表了全球水稻种质约95%多样性的核心种质的3 010株水稻的基因组研究表明,这种命名并不符合实际情况。根据研究结果,中国研究人员首次提出,水稻的籼、粳亚种是独立的和多地起源的,要求恢复使用籼、粳亚种的正确命名。在化石证据上,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的植物考古学家日前采用植硅体分析方法,在位于浙江省龙游县的荷花山遗址中找到了距今1万多年前野生稻存在以及逐渐被驯化的证据,从土壤剖面中提取的植硅体来自一些野生稻叶片和稻壳。研究人员再

次认定,水稻的起源和驯化是在中国的长江中下游地区。水稻在中国推广种植后,很快传到东亚近邻国家。大约在3 000年前,中国水稻传至朝鲜、日本,南传越南。到了汉代,中国粳稻传到菲律宾。公元5世纪,水稻经伊朗传到西亚,然后经非洲传到欧洲、美洲以至全世界。

但是,这与水稻基因组研究的结果有差异——中国研究人员从基因组获得的证据则提出,无论是籼、粳稻亚种都是独立多地起源。研究人员对来自全球的3 010株水稻的基因组测序后,发现亚洲栽培稻品种间存在9万个微细结构变异,同时发现了1.2万个全长新基因和数千个不完整的新基因。他们再次挑选出453份测序深度较高的水稻样本分析核心基因家族和分散式基因家族,得出籼、粳稻亚种都是独立多地起源的假说。

显然,未来需要对这两种证据进行整合,同时补充证据,才能得出更可靠和令人信服的结论。

(摘编自张田勘《基因和化石结合探寻水稻起源》,《光明日报》2018年5月17日)

11.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

D

A.中国联合研究组顺利完成了籼稻基因组工作框架图的绘制,获得国内外广泛赞誉,《科学》杂志对此进行了相关的介绍。

B.“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”是中国主导的国际科研协作成果,将推动水稻规模化基因发掘和水稻复杂性状分子改良,有利于新品种培育。

C.中国农业科学院作物科学研究所研究员黎志康认为,在水稻基因组研究方面取得的成果只是一个开端,随着研究的深入,将会取得新的成就并应用到育种实践中。

D.中国科学家对基本可以代表全球水稻种质的3 010株水稻的基因组进行了研究,从而确定水稻的籼、粳稻亚种都是独立多地起源的。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“从而确定水稻的籼、粳稻亚种都是独立多地起源的”错误,材料三说的是中国研究人员“得出籼、粳稻亚种都是独立多地起源的假说”,“假说”并不是确定结论。

12.下列关于“中国水稻研究走向卓越”的原因的分析,不正确的一项是( )

D

A.20世纪面对我国粮食安全的严峻形势,一大批学者为了国家需求决心投入水稻研究,为我国水稻研究取得成绩奠定了基础。

B.水稻具有基因组较小和容易转化等自身的一些优势,吸引了一大批优秀中青年科学家加入研究行列,科学家群体扩大,壮大了水稻研究的力量。

C.水稻育种家负责培育新品种,基础研究者负责了解作物机理,在各有侧重的研究基础上有机结合,推动了水稻研究更上一层楼。

D.我国的专家学者在基础研究领域很有科研耐心,强调基础研究,注重积累,花费时间较多,也不强调应用和产业化目标。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“也不强调应用和产业化目标”错误,扩大了范围。材料一说的是“不宜片面强调应用和产业化目标”。

13.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

B

A.从参与“国际水稻基因组计划”到主导国际16家单位共同完成水稻研究重大成果,表明中国的水稻研究已实现了从跟跑者到领跑者的角色转变。

B.中国农业科学院作物科学研究所黎志康博士等人的研究成果,使人们对水稻的起源、基因、分类和进化规律有了全新认识,恢复了籼、粳亚种的正确命名。

C.中国科学院的考古学家们在浙江龙游荷花山遗址发现的距今1万多年前的野生稻叶片和稻壳,有利于证明我国是水稻的起源地和驯化地。

D.作为重要的粮食作物,水稻的品质和产量与人们的生活息息相关,培育出高产、优质、多抗水稻新品种依然是世界水稻研究面临的课题。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“恢复了籼、粳亚种的正确命名”错误,误把未然当已然。材料三只说中国研究人员“要求恢复使用籼、粳亚种的正确命名”,并未说结果如何。

答案:①日本学者“印度型”“日本型”的命名并不符合实际情况,水稻的籼、粳亚种是独立的和多地起源的;②水稻的起源和驯化是在中国进行的,水稻的推广种植是由中国传到其他国家的。

14.为什么中国要夺回对水稻命名的话语权?请结合材料简要分析。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息的能力。“中国要夺回对水稻命名的话语权”的相关内容出现在材料三第二段,第三段就是关于日本学者命名的介绍、中国研究人员的观点。分析原因就要明确中国研究人员的观点“这种命名并不符合实际情况”,然后结合实际情况得出答案。另外,不能遗漏“水稻的起源和驯化是在中国的长江中下游地区”这一要点。

解 析

本题考查筛选并整合文中信息,概括中心意思的能力。材料一指出中国的水稻研究领先世界,并用较长篇幅对“中国的水稻研究如何走向卓越”进行分析,可见《科技日报》侧重报道中国的水稻研究已经领先世界的事实及其原因。材料二第一段介绍新闻事实,第二段介绍意义,可见《经济日报》侧重报道中国主导国际16家单位共同完成“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”这一重大成果及其意义。材料三主要介绍了中国研究人员在基因和化石两方面对水稻的研究,可见《光明日报》侧重报道中国研究人员从基因和化石两方面探寻水稻起源。

答案:《科技日报》侧重报道中国的水稻研究已经领先世界,并分析了原因;《经济日报》侧重报道中国主导国际16家单位共同完成“3 010份亚洲栽培稻基因组研究”这一重大成果及其意义;《光明日报》侧重报道中国研究人员从基因和化石两方面探寻水稻起源。

15.以上三则材料中,《科技日报》《经济日报》《光明日报》报道的内容各侧

重什么?请结合材料简要分析。

谢 谢 !

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读