第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

“汉五年,既杀项羽,定天下,论功行封。”汉高祖力排众议,“以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多”,并允许他“赐带剑履上朝,入朝不趋”;战功显赫的曹参位列第二。

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

第1课时 聚焦秦汉时期

一、从萧何之所为看秦汉户籍管理制度

1.萧何主要为刘邦做了什么?

汉王引兵东定三秦,何以丞相留收巴蜀,填抚谕告,使给军食。

夫汉与楚相守荥阳数年,军无见粮,萧何转漕关中,给食不乏。

——《史记 萧相国世家》

高祖曰:“夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给餽饟(指军饷),不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。” ——《史记 高祖本纪》

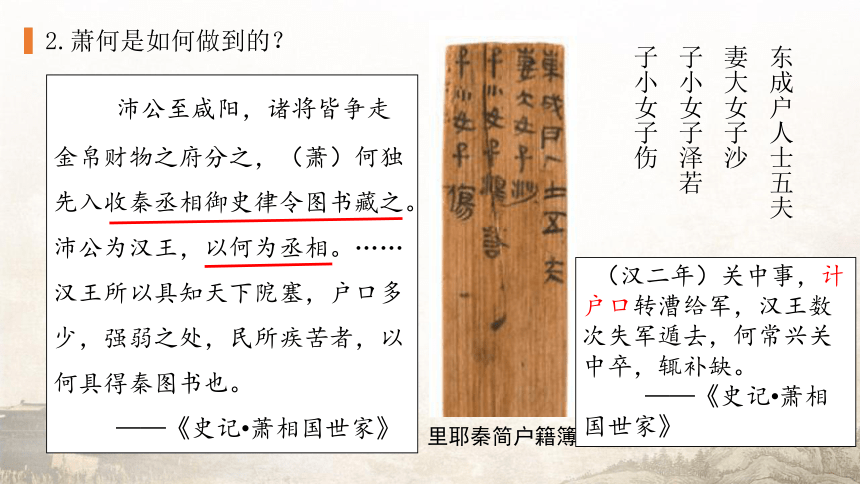

2.萧何是如何做到的?

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,(萧)何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。……汉王所以具知天下阸塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。

——《史记 萧相国世家》

里耶秦简户籍簿

东成户人士五夫

妻大女子沙

子小女子泽若

子小女子伤

结合《纲要》(上)P15,秦朝户籍簿里包含了哪些信息?登记这些信息主要是什么用途?

(汉二年)关中事,计户口转漕给军,汉王数次失军遁去,何常兴关中卒,辄补缺。

——《史记 萧相国世家》

相国人夸佐沛公,

收图运饷守关中。

不知用蜀为根本,

此是兴王第一功。

——[南宋]徐钧

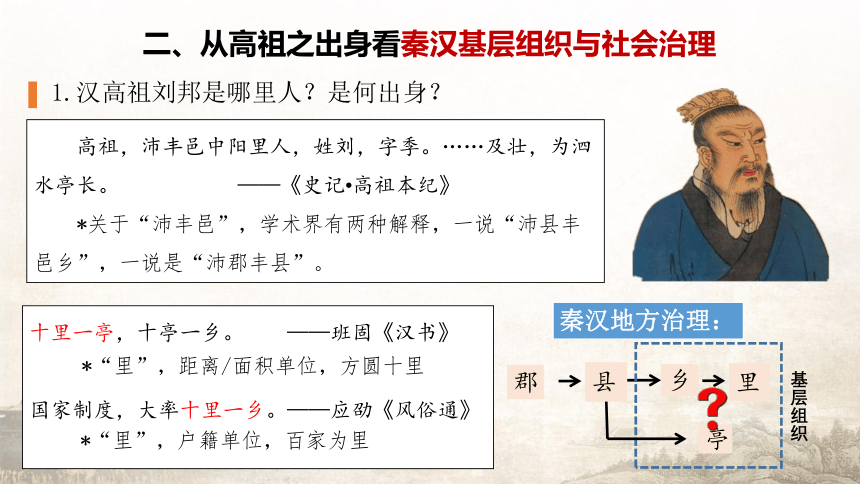

二、从高祖之出身看秦汉基层组织与社会治理

高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘,字季。……及壮,为泗水亭长。 ——《史记 高祖本纪》

*关于“沛丰邑”,学术界有两种解释,一说“沛县丰邑乡”,一说是“沛郡丰县”。

1.汉高祖刘邦是哪里人?是何出身?

秦汉地方治理:

县

郡

乡

里

亭

十里一亭,十亭一乡。 ——班固《汉书》

国家制度,大率十里一乡。——应劭《风俗通》

基层组织

*“里”,户籍单位,百家为里

*“里”,距离/面积单位,方圆十里

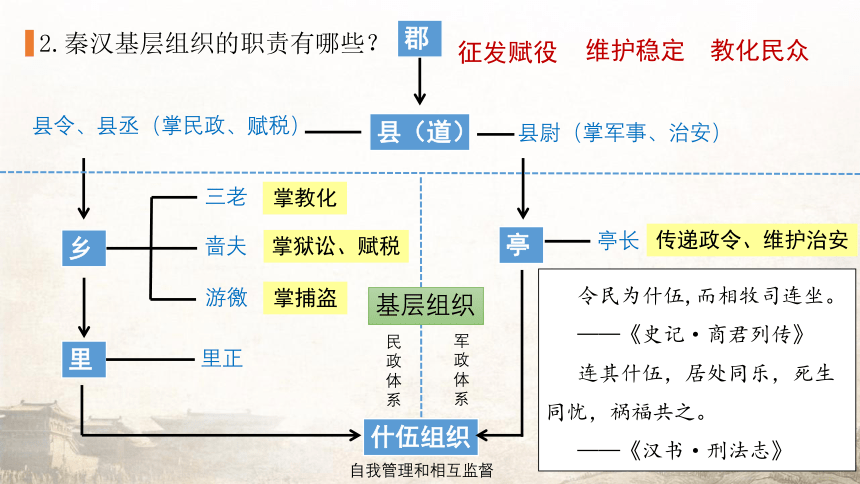

2.秦汉基层组织的职责有哪些?

传递政令、维护治安

县(道)

乡

亭

里

县令、县丞(掌民政、赋税)

县尉(掌军事、治安)

亭长

三老

啬夫

游徼

里正

郡

掌狱讼、赋税

掌捕盗

掌教化

基层组织

民政体系

军政体系

征发赋役

维护稳定

教化民众

什伍组织

令民为什伍,而相牧司连坐。

——《史记·商君列传》

连其什伍,居处同乐,死生同忧,祸福共之。

——《汉书·刑法志》

自我管理和相互监督

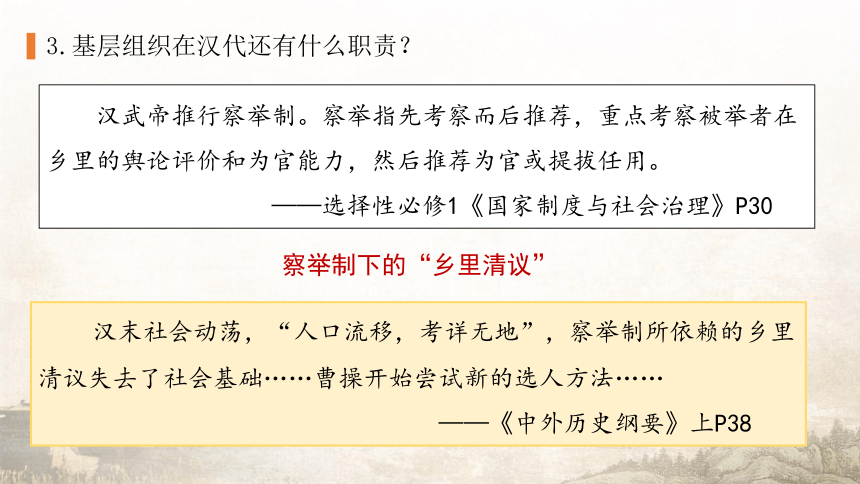

3.基层组织在汉代还有什么职责?

汉武帝推行察举制。察举指先考察而后推荐,重点考察被举者在乡里的舆论评价和为官能力,然后推荐为官或提拔任用。

——选择性必修1《国家制度与社会治理》P30

察举制下的“乡里清议”

汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础……曹操开始尝试新的选人方法……

——《中外历史纲要》上P38

三、从汉初之民生看历代社会救济与优抚政策

1.从秦图书中可知民众的哪些疾苦?

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,(萧)何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。……汉王所以具知天下阸塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。

——《史记 萧相国世家》

里耶秦简

始皇三十五年,洞庭郡迁陵县征发徭役人数占户籍人数的25.24%-27.7%。

汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。…天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷,而将或乘牛车。

——《汉书·食货志》

三、从汉初之民生看汉代社会救济与优抚政策

2.汉初统治者会采取哪些措施改善民生?

汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出。 ——《中外历史纲要》上P20

(萧)何置田宅必居穷处,为家不治垣屋(用矮墙围起来的房子),曰:“后世贤,师吾俭……” ——《史记·萧相国世家》

3.汉代在社会救助与优抚方面有哪些举措?

常平仓制度

赐高龄老人鸠杖

(公元前54年)(耿)寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ——《汉书·食货志上》

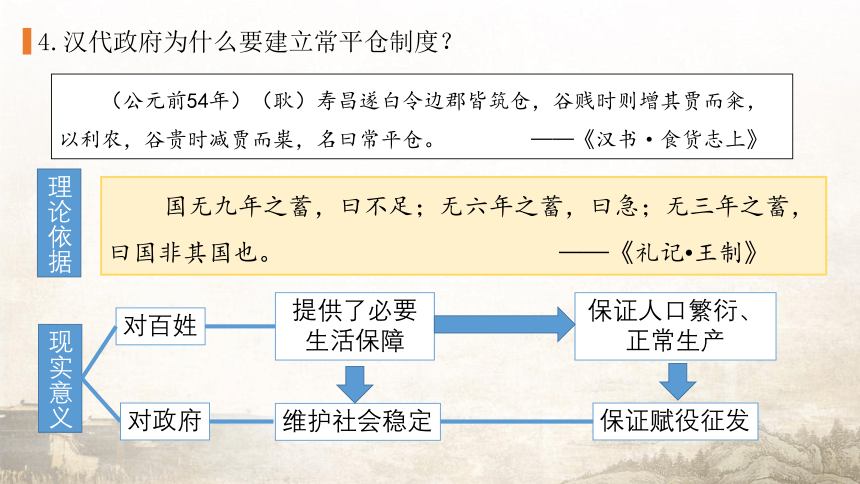

4.汉代政府为什么要建立常平仓制度?

(公元前54年)(耿)寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ——《汉书·食货志上》

理论依据

现实意义

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记 王制》

提供了必要

生活保障

保证人口繁衍、正常生产

维护社会稳定

对百姓

对政府

保证赋役征发

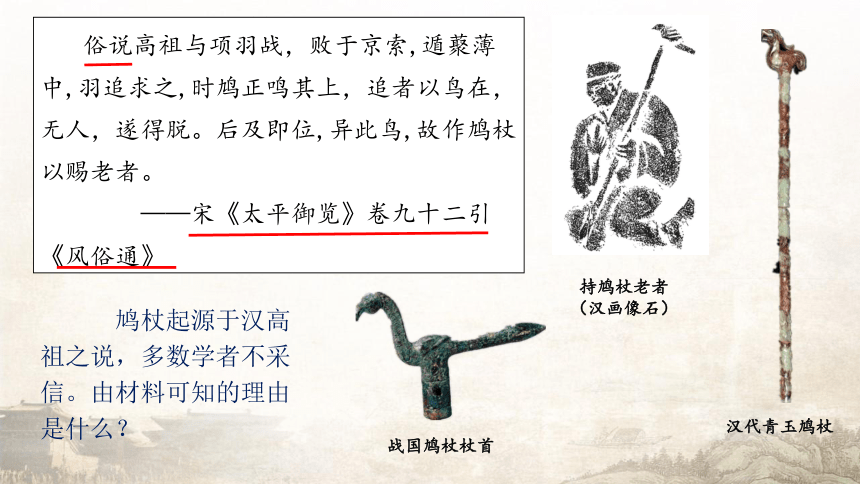

俗说高祖与项羽战,败于京索,遁藂薄中,羽追求之,时鸠正鸣其上,追者以鸟在,无人,遂得脱。后及即位,异此鸟,故作鸠杖以赐老者。

——宋《太平御览》卷九十二引《风俗通》

鸠杖起源于汉高祖之说,多数学者不采信。由材料可知的理由是什么?

持鸠杖老者

(汉画像石)

汉代青玉鸠杖

战国鸠杖杖首

《诏令册》反映了这一时期法治与教化的什么特征?

1981年甘肃武威出土的《王杖诏令册》是汉宣帝(前94-前48年在位)时期颁布的专门的尊老法典,其中写道:“高皇帝以来,至本始二年,朕甚哀怜耆老,高年授王杖,上有鸠,使百姓望见之,比于节,吏民有敢骂、詈、殴、辱者,逆不道”,并作出规定:“年七十以上,授王杖,比六百石。”

律令儒家化

汉代政府如何承受得起这笔开支?

人生七十古来稀!

汉代经济繁荣

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 分类登记制度

编户齐民

乡里(亭)制

什伍组织

常平仓制度

鸠杖

秦汉时期的户籍制度与社会治理

萧何

善终

张良

“成仙”

韩信

处死

汉初三杰的人生结局

课堂小结:

萧何为何“从其计”?为何他的欺民行为反而能让高祖的“大悦”?

客有说相国曰:“君灭族不久矣。夫君位为相国,功第一,可复加哉?然君初入关中,得百姓心,十余年矣,皆附君,常复孳孳得民和。上所为数问君者,畏君倾动关中。今君胡不多买田地,贱贳贷(压低价格、不给现钱)以自污?上心乃安。”于是相国从其计,上乃大悦。 ——《史记·萧相国世家》

中国古代的户籍制度与社会治理的根本出发点——巩固君主专制统治

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?这样的法律规定能落实吗?

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲戚依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

学思之窗

封建政府的阶级属性

封建时代的生产力水平

义田的出现说明宋代基层组织又多了什么新的职能?

范文正公,苏人也,平生好施与,择其亲而贫,疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡养。择族之长而贤者一人主其计,而时有出纳焉……

——钱公辅《义田记》

范仲淹

征发赋役、维护稳定、教化民众、乡里评议(汉代)+民间救济

导入

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

戴加平名师网络工作室

宁波市五乡中学

第2课时 关注制度变化

陈欢夸

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里(亭)制

乡里(坊村)制

里甲制

编制严密的保甲制

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

常平仓制度

置仓积谷,义仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

鸠杖

养病坊

福田院

众济院

养济院

与秦汉时期相比,后世户籍制度与社会治理出现过哪几次重大变化?

一、隋之变:

民间力量开始参与社会救济

1.隋朝的义仓与汉朝的常平仓有何异同?

(公元前54年)(耿)寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ——《汉书·食货志上》

同:均为官方倡导

异:用途不同、粮食征集方式不同

陕西省大荔县丰图义仓

令诸州百姓及军人,劝课当社,共立义仓。收获之日,随其所得,劝课出粟及麦,于当社造仓窖贮之,即委社司。每年收积,勿致损败,当社有饥馑者,即以此谷赈给。 ——《通典》卷12《食货 轻重》

2.隋朝的积储为何会有如此迅速的发展?

经济发展?

“大索貌阅”!

隋朝……在长安、洛阳两都和地方广设的仓库,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,又包括备水旱赈济而遍置于乡间的义仓,积储丰富。

——《中外历史纲要》上P32

含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。长安、洛阳、太原等地仓储布帛到了唐朝初年还没用完。

国家统一?

【探究活动】结合材料和所学,从赋役角度解释隋朝短暂而兴盛

材料一:(隋大业四年,608年)民部侍郎裴蕴以民间版籍,脱漏户口及诈注老小尚多,奏令貌阅,若一人不实,则官司解职。又许民纠得一丁者,令被纠之家代输赋役。是岁,诸郡计帐进丁二十四万三千,新附口六十四万一千五百。帝临朝鉴状,谓百官曰:"前代无贤才,致此罔冒;今户口皆实,全由裴蕴。"

——《资治通鉴》卷一百八十一

材料二:《隋书》记载,大业五年(609年),全国共有890.7546万户,人口4601.9956万口,垦田5585.4041万顷。与20年前相比,户数增长2.5倍,人口增加5倍。

材料三:盛唐时,耕地面积大约在800万顷至850万顷,户数约900万。

——综合袁行霈《中华文明史》、葛剑雄《中国人口史》

“大索貌阅”

户口增加

官员虚报

缴额增加

农民起义

二、宋之变:

宗族内部救助活动的兴起

1.义田与义仓相比,在运营方式上的最大区别是什么?

令诸州百姓及军人,劝课当社,共立义仓。收获之日,随其所得,劝课出粟及麦,于当社造仓窖贮之,即委社司。每年收积,勿致损败,当社有饥馑者,即以此谷赈给。

——《通典》卷12《食货 轻重》

官方主导

宗族自营

VS

范文正公,苏人也,平生好施与,择其亲而贫,疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡养。择族之长而贤者一人主其计,而时有出纳焉……

——钱公辅《义田记》

2.朱子社仓与汉朝常平仓、隋朝义仓相比,有哪些进步之处?

予惟成周之制,县都皆有委积,以待凶荒。而隋唐所谓社仓(按:即义仓)者,亦近古之良法也。今皆废矣。独常平、义仓尚有古法遗意,然皆藏于州县,所恩不过市井惰游辈; 至于深山长谷,力稼远输之民,则虽饥饿濒死而不能及也。又其为法太密,使吏之避事畏法者,视民之殍而不肯发,往往全其封鐍,递相付授,至或累数十年不一訾省。

——朱熹《建宁府崇安县五夫社仓记》

朱熹

福建武夷山五夫镇朱子社仓

朱子社仓实现了三个重要突破,一是民间精英力量的参与,尤其是改变原有仓储由官员独自管理的格局; 二是实行春借秋还,社仓开始自我增殖,开启仓储自我经营之路; 三是设仓地址扩展至乡村。朱子社仓对于整个民间仓储的发展,起到里程碑的作用和意义。

——吴四伍《义仓、社仓概念辨析》

三、明清之变:

与“永停编审”

1.明代民间慈善组织兴起的原因有哪些?

清奉天同善堂

慈善组织兴起

商品经济的发展

晚明以来善书开始大量涌现,标志着一场新的思想运动正在酝酿形成,我们可称之为“劝善运动”。这场“运动”既有心学家的参与,更有一般儒家士人的积极推动。其目标则是通过行善积德以求得最大限度的福祉,进而重建理想的社会秩序。

——吴震《阳明心学与劝善运动》

2.清代永停编审的背景是什么?反映出户籍制度的功能出现何种变化?

户籍制度不再具有财政意义,政府对百姓的人身束缚减弱

摊丁入亩

人民之丁产事业,官府必有册;土田之鳞次栉比,乡里必有图。按图以稽荒熟,为某人见业则不可隐;按册以稽某家某户占田若干、坐落某处,则税不可逋。

——顾炎武 《天下郡国利病书》

3.户籍制度为何会在明清之际发生突变?

(明代)工商业的发展,更为人口的流动提供了客观条件,并使赋役的纳银化成为可能。尽管黄册实行的是世袭制,具有一种凝固性,但在当时社会经济发展变化的冲击下,黄册制度的衰败与赋役制度的改革,以及随之发生的人们身份等级的变化,已是历史的必然。 ——栾成显《赋税黄册与明代等级身份》

4.此后政府登记人口的“一定组织制度”是什么?

(乾隆)二十二年更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌,立牌长;十牌为甲,立甲长;十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、行迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。 ——《清朝文献通考》卷19《户口一》

5.该组织制度借鉴了前朝的什么制度?

保甲制

十家牌法

兼具区划与户籍管理的乡里制

旨在维护治安的保甲制

王阳明

凡十家牌式,其法甚约,其治甚广。有司果能着实举行,盗贼可息、词讼可简、赋役可均、外侮可御、风俗可淳、礼乐可兴。

——《申谕十家牌法》

今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告诫,息讼罢争,讲信修睦,务为良善之民,共成仁厚之俗。 ——《南赣乡约》

礼法合治,乡约与法律合流,既有“十家连坐”,又让“十家连心”

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

儒家士大夫从未缺席!

(明宣德七年,1432年)巡按湖广监察御史朱鉴言:“洪武间各府州县皆置东西南北四仓,以贮官谷,多者万余石,少者四五千石。仓设老人监之,富民守之。遇有水旱饥馑,以贷贫民,民受其惠。今各处有司以为不急之务,仓廒废弛,谷散不收,甚至掩为己有,深负朝廷仁民之意。乞令府州县修仓廒,谨储积,给贷以时,征收有实。”

——《明宣宗实录》卷91

民本思想在影响和干预着君主专制!

课堂小结

知行合一

致良知

亲亲而仁民

仁民而爱物

存理灭欲

格正君心

中国古代基层治理蕴含一定的自治因素!

基层群众自治制度

指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理,自我服务,自我教育。

——《国家制度与社会治理》P20

清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。 ——张海鹏《中国近代通史》

板书设计

“汉五年,既杀项羽,定天下,论功行封。”汉高祖力排众议,“以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多”,并允许他“赐带剑履上朝,入朝不趋”;战功显赫的曹参位列第二。

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

第1课时 聚焦秦汉时期

一、从萧何之所为看秦汉户籍管理制度

1.萧何主要为刘邦做了什么?

汉王引兵东定三秦,何以丞相留收巴蜀,填抚谕告,使给军食。

夫汉与楚相守荥阳数年,军无见粮,萧何转漕关中,给食不乏。

——《史记 萧相国世家》

高祖曰:“夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给餽饟(指军饷),不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。” ——《史记 高祖本纪》

2.萧何是如何做到的?

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,(萧)何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。……汉王所以具知天下阸塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。

——《史记 萧相国世家》

里耶秦简户籍簿

东成户人士五夫

妻大女子沙

子小女子泽若

子小女子伤

结合《纲要》(上)P15,秦朝户籍簿里包含了哪些信息?登记这些信息主要是什么用途?

(汉二年)关中事,计户口转漕给军,汉王数次失军遁去,何常兴关中卒,辄补缺。

——《史记 萧相国世家》

相国人夸佐沛公,

收图运饷守关中。

不知用蜀为根本,

此是兴王第一功。

——[南宋]徐钧

二、从高祖之出身看秦汉基层组织与社会治理

高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘,字季。……及壮,为泗水亭长。 ——《史记 高祖本纪》

*关于“沛丰邑”,学术界有两种解释,一说“沛县丰邑乡”,一说是“沛郡丰县”。

1.汉高祖刘邦是哪里人?是何出身?

秦汉地方治理:

县

郡

乡

里

亭

十里一亭,十亭一乡。 ——班固《汉书》

国家制度,大率十里一乡。——应劭《风俗通》

基层组织

*“里”,户籍单位,百家为里

*“里”,距离/面积单位,方圆十里

2.秦汉基层组织的职责有哪些?

传递政令、维护治安

县(道)

乡

亭

里

县令、县丞(掌民政、赋税)

县尉(掌军事、治安)

亭长

三老

啬夫

游徼

里正

郡

掌狱讼、赋税

掌捕盗

掌教化

基层组织

民政体系

军政体系

征发赋役

维护稳定

教化民众

什伍组织

令民为什伍,而相牧司连坐。

——《史记·商君列传》

连其什伍,居处同乐,死生同忧,祸福共之。

——《汉书·刑法志》

自我管理和相互监督

3.基层组织在汉代还有什么职责?

汉武帝推行察举制。察举指先考察而后推荐,重点考察被举者在乡里的舆论评价和为官能力,然后推荐为官或提拔任用。

——选择性必修1《国家制度与社会治理》P30

察举制下的“乡里清议”

汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础……曹操开始尝试新的选人方法……

——《中外历史纲要》上P38

三、从汉初之民生看历代社会救济与优抚政策

1.从秦图书中可知民众的哪些疾苦?

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,(萧)何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。……汉王所以具知天下阸塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。

——《史记 萧相国世家》

里耶秦简

始皇三十五年,洞庭郡迁陵县征发徭役人数占户籍人数的25.24%-27.7%。

汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。…天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷,而将或乘牛车。

——《汉书·食货志》

三、从汉初之民生看汉代社会救济与优抚政策

2.汉初统治者会采取哪些措施改善民生?

汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出。 ——《中外历史纲要》上P20

(萧)何置田宅必居穷处,为家不治垣屋(用矮墙围起来的房子),曰:“后世贤,师吾俭……” ——《史记·萧相国世家》

3.汉代在社会救助与优抚方面有哪些举措?

常平仓制度

赐高龄老人鸠杖

(公元前54年)(耿)寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ——《汉书·食货志上》

4.汉代政府为什么要建立常平仓制度?

(公元前54年)(耿)寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ——《汉书·食货志上》

理论依据

现实意义

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。 ——《礼记 王制》

提供了必要

生活保障

保证人口繁衍、正常生产

维护社会稳定

对百姓

对政府

保证赋役征发

俗说高祖与项羽战,败于京索,遁藂薄中,羽追求之,时鸠正鸣其上,追者以鸟在,无人,遂得脱。后及即位,异此鸟,故作鸠杖以赐老者。

——宋《太平御览》卷九十二引《风俗通》

鸠杖起源于汉高祖之说,多数学者不采信。由材料可知的理由是什么?

持鸠杖老者

(汉画像石)

汉代青玉鸠杖

战国鸠杖杖首

《诏令册》反映了这一时期法治与教化的什么特征?

1981年甘肃武威出土的《王杖诏令册》是汉宣帝(前94-前48年在位)时期颁布的专门的尊老法典,其中写道:“高皇帝以来,至本始二年,朕甚哀怜耆老,高年授王杖,上有鸠,使百姓望见之,比于节,吏民有敢骂、詈、殴、辱者,逆不道”,并作出规定:“年七十以上,授王杖,比六百石。”

律令儒家化

汉代政府如何承受得起这笔开支?

人生七十古来稀!

汉代经济繁荣

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 分类登记制度

编户齐民

乡里(亭)制

什伍组织

常平仓制度

鸠杖

秦汉时期的户籍制度与社会治理

萧何

善终

张良

“成仙”

韩信

处死

汉初三杰的人生结局

课堂小结:

萧何为何“从其计”?为何他的欺民行为反而能让高祖的“大悦”?

客有说相国曰:“君灭族不久矣。夫君位为相国,功第一,可复加哉?然君初入关中,得百姓心,十余年矣,皆附君,常复孳孳得民和。上所为数问君者,畏君倾动关中。今君胡不多买田地,贱贳贷(压低价格、不给现钱)以自污?上心乃安。”于是相国从其计,上乃大悦。 ——《史记·萧相国世家》

中国古代的户籍制度与社会治理的根本出发点——巩固君主专制统治

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?这样的法律规定能落实吗?

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲戚依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

学思之窗

封建政府的阶级属性

封建时代的生产力水平

义田的出现说明宋代基层组织又多了什么新的职能?

范文正公,苏人也,平生好施与,择其亲而贫,疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡养。择族之长而贤者一人主其计,而时有出纳焉……

——钱公辅《义田记》

范仲淹

征发赋役、维护稳定、教化民众、乡里评议(汉代)+民间救济

导入

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

戴加平名师网络工作室

宁波市五乡中学

第2课时 关注制度变化

陈欢夸

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里(亭)制

乡里(坊村)制

里甲制

编制严密的保甲制

什伍组织

邻保制度

保甲制

十家牌法

常平仓制度

置仓积谷,义仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

鸠杖

养病坊

福田院

众济院

养济院

与秦汉时期相比,后世户籍制度与社会治理出现过哪几次重大变化?

一、隋之变:

民间力量开始参与社会救济

1.隋朝的义仓与汉朝的常平仓有何异同?

(公元前54年)(耿)寿昌遂白令边郡皆筑仓,谷贱时则增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。 ——《汉书·食货志上》

同:均为官方倡导

异:用途不同、粮食征集方式不同

陕西省大荔县丰图义仓

令诸州百姓及军人,劝课当社,共立义仓。收获之日,随其所得,劝课出粟及麦,于当社造仓窖贮之,即委社司。每年收积,勿致损败,当社有饥馑者,即以此谷赈给。 ——《通典》卷12《食货 轻重》

2.隋朝的积储为何会有如此迅速的发展?

经济发展?

“大索貌阅”!

隋朝……在长安、洛阳两都和地方广设的仓库,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,又包括备水旱赈济而遍置于乡间的义仓,积储丰富。

——《中外历史纲要》上P32

含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。长安、洛阳、太原等地仓储布帛到了唐朝初年还没用完。

国家统一?

【探究活动】结合材料和所学,从赋役角度解释隋朝短暂而兴盛

材料一:(隋大业四年,608年)民部侍郎裴蕴以民间版籍,脱漏户口及诈注老小尚多,奏令貌阅,若一人不实,则官司解职。又许民纠得一丁者,令被纠之家代输赋役。是岁,诸郡计帐进丁二十四万三千,新附口六十四万一千五百。帝临朝鉴状,谓百官曰:"前代无贤才,致此罔冒;今户口皆实,全由裴蕴。"

——《资治通鉴》卷一百八十一

材料二:《隋书》记载,大业五年(609年),全国共有890.7546万户,人口4601.9956万口,垦田5585.4041万顷。与20年前相比,户数增长2.5倍,人口增加5倍。

材料三:盛唐时,耕地面积大约在800万顷至850万顷,户数约900万。

——综合袁行霈《中华文明史》、葛剑雄《中国人口史》

“大索貌阅”

户口增加

官员虚报

缴额增加

农民起义

二、宋之变:

宗族内部救助活动的兴起

1.义田与义仓相比,在运营方式上的最大区别是什么?

令诸州百姓及军人,劝课当社,共立义仓。收获之日,随其所得,劝课出粟及麦,于当社造仓窖贮之,即委社司。每年收积,勿致损败,当社有饥馑者,即以此谷赈给。

——《通典》卷12《食货 轻重》

官方主导

宗族自营

VS

范文正公,苏人也,平生好施与,择其亲而贫,疏而贤者,咸施之。方贵显时,于其里买负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。族之人日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡养。择族之长而贤者一人主其计,而时有出纳焉……

——钱公辅《义田记》

2.朱子社仓与汉朝常平仓、隋朝义仓相比,有哪些进步之处?

予惟成周之制,县都皆有委积,以待凶荒。而隋唐所谓社仓(按:即义仓)者,亦近古之良法也。今皆废矣。独常平、义仓尚有古法遗意,然皆藏于州县,所恩不过市井惰游辈; 至于深山长谷,力稼远输之民,则虽饥饿濒死而不能及也。又其为法太密,使吏之避事畏法者,视民之殍而不肯发,往往全其封鐍,递相付授,至或累数十年不一訾省。

——朱熹《建宁府崇安县五夫社仓记》

朱熹

福建武夷山五夫镇朱子社仓

朱子社仓实现了三个重要突破,一是民间精英力量的参与,尤其是改变原有仓储由官员独自管理的格局; 二是实行春借秋还,社仓开始自我增殖,开启仓储自我经营之路; 三是设仓地址扩展至乡村。朱子社仓对于整个民间仓储的发展,起到里程碑的作用和意义。

——吴四伍《义仓、社仓概念辨析》

三、明清之变:

与“永停编审”

1.明代民间慈善组织兴起的原因有哪些?

清奉天同善堂

慈善组织兴起

商品经济的发展

晚明以来善书开始大量涌现,标志着一场新的思想运动正在酝酿形成,我们可称之为“劝善运动”。这场“运动”既有心学家的参与,更有一般儒家士人的积极推动。其目标则是通过行善积德以求得最大限度的福祉,进而重建理想的社会秩序。

——吴震《阳明心学与劝善运动》

2.清代永停编审的背景是什么?反映出户籍制度的功能出现何种变化?

户籍制度不再具有财政意义,政府对百姓的人身束缚减弱

摊丁入亩

人民之丁产事业,官府必有册;土田之鳞次栉比,乡里必有图。按图以稽荒熟,为某人见业则不可隐;按册以稽某家某户占田若干、坐落某处,则税不可逋。

——顾炎武 《天下郡国利病书》

3.户籍制度为何会在明清之际发生突变?

(明代)工商业的发展,更为人口的流动提供了客观条件,并使赋役的纳银化成为可能。尽管黄册实行的是世袭制,具有一种凝固性,但在当时社会经济发展变化的冲击下,黄册制度的衰败与赋役制度的改革,以及随之发生的人们身份等级的变化,已是历史的必然。 ——栾成显《赋税黄册与明代等级身份》

4.此后政府登记人口的“一定组织制度”是什么?

(乾隆)二十二年更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌,立牌长;十牌为甲,立甲长;十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、行迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。 ——《清朝文献通考》卷19《户口一》

5.该组织制度借鉴了前朝的什么制度?

保甲制

十家牌法

兼具区划与户籍管理的乡里制

旨在维护治安的保甲制

王阳明

凡十家牌式,其法甚约,其治甚广。有司果能着实举行,盗贼可息、词讼可简、赋役可均、外侮可御、风俗可淳、礼乐可兴。

——《申谕十家牌法》

今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告诫,息讼罢争,讲信修睦,务为良善之民,共成仁厚之俗。 ——《南赣乡约》

礼法合治,乡约与法律合流,既有“十家连坐”,又让“十家连心”

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

儒家士大夫从未缺席!

(明宣德七年,1432年)巡按湖广监察御史朱鉴言:“洪武间各府州县皆置东西南北四仓,以贮官谷,多者万余石,少者四五千石。仓设老人监之,富民守之。遇有水旱饥馑,以贷贫民,民受其惠。今各处有司以为不急之务,仓廒废弛,谷散不收,甚至掩为己有,深负朝廷仁民之意。乞令府州县修仓廒,谨储积,给贷以时,征收有实。”

——《明宣宗实录》卷91

民本思想在影响和干预着君主专制!

课堂小结

知行合一

致良知

亲亲而仁民

仁民而爱物

存理灭欲

格正君心

中国古代基层治理蕴含一定的自治因素!

基层群众自治制度

指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理,自我服务,自我教育。

——《国家制度与社会治理》P20

清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。 ——张海鹏《中国近代通史》

板书设计

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理