选必3第1单元 复习课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 选必3第1单元 复习课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 16:42:16 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

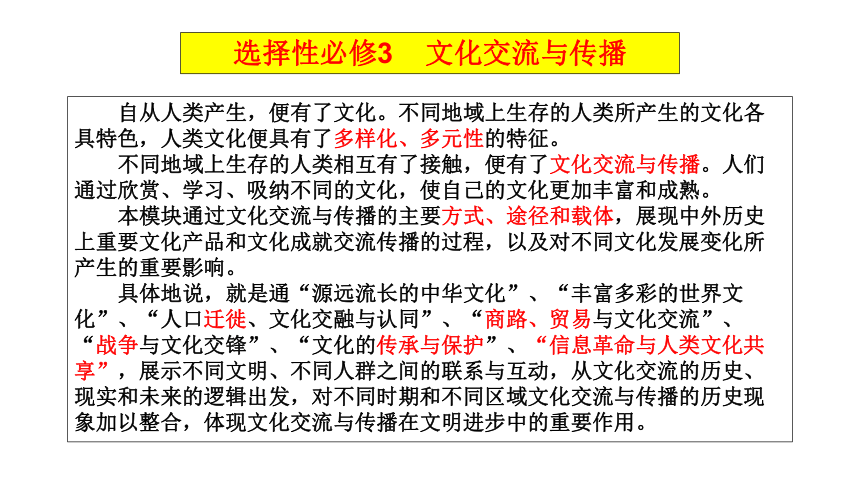

选择性必修3 文化交流与传播

自从人类产生,便有了文化。不同地域上生存的人类所产生的文化各具特色,人类文化便具有了多样化、多元性的特征。

不同地域上生存的人类相互有了接触,便有了文化交流与传播。人们通过欣赏、学习、吸纳不同的文化,使自己的文化更加丰富和成熟。

本模块通过文化交流与传播的主要方式、途径和载体,展现中外历史上重要文化产品和文化成就交流传播的过程,以及对不同文化发展变化所产生的重要影响。

具体地说,就是通“源远流长的中华文化”、“丰富多彩的世界文化”、“人口迁徙、文化交融与认同”、“商路、贸易与文化交流”、“战争与文化交锋”、“文化的传承与保护”、“信息革命与人类文化共享”,展示不同文明、不同人群之间的联系与互动,从文化交流的历史、现实和未来的逻辑出发,对不同时期和不同区域文化交流与传播的历史现象加以整合,体现文化交流与传播在文明进步中的重要作用。

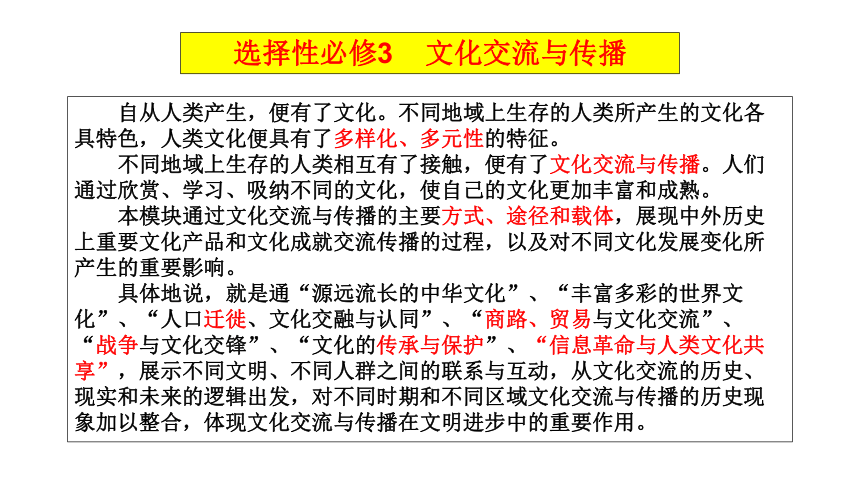

“源远流长的中华文化”

“丰富多彩的世界文化”

“人口迁徙、文化交融与认同”

“商路、贸易与文化交流”

“战争与文化交锋”

“文化的传承与保护”

“信息革命与人类文化共享”

多样化

文化创造

文化重构

选择性必修3 文化交流与传播

多元性

文化传承

方式:迁徙、经贸、战争

途径:碰撞、融合、认同

载体:博物馆、图书馆…

方式:立法、遗产公约…

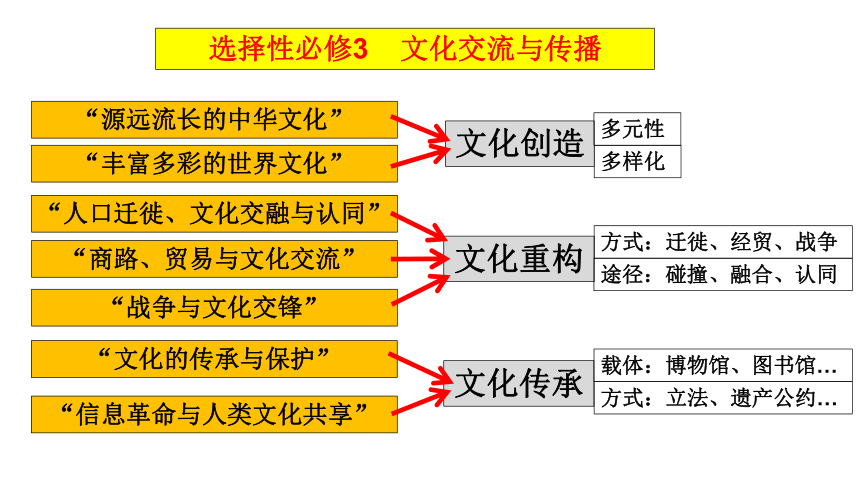

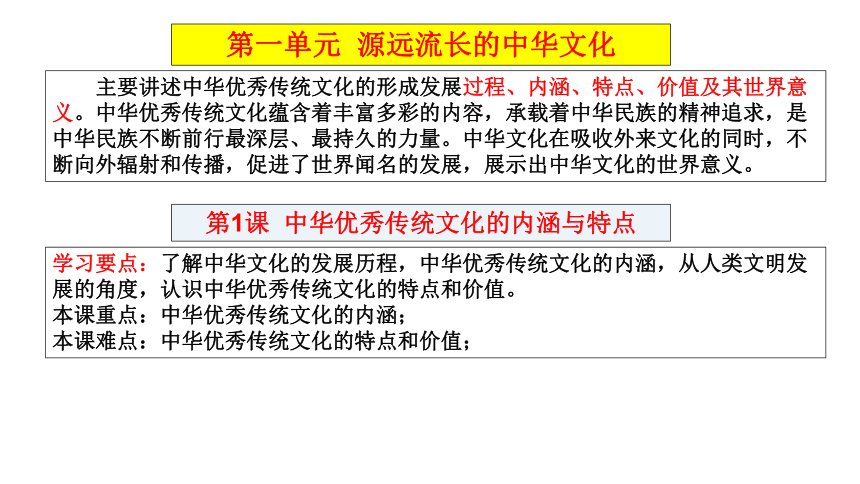

第一单元 源远流长的中华文化

主要讲述中华优秀传统文化的形成发展过程、内涵、特点、价值及其世界意义。中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。中华文化在吸收外来文化的同时,不断向外辐射和传播,促进了世界闻名的发展,展示出中华文化的世界意义。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

学习要点:了解中华文化的发展历程,中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

本课重点:中华优秀传统文化的内涵;

本课难点:中华优秀传统文化的特点和价值;

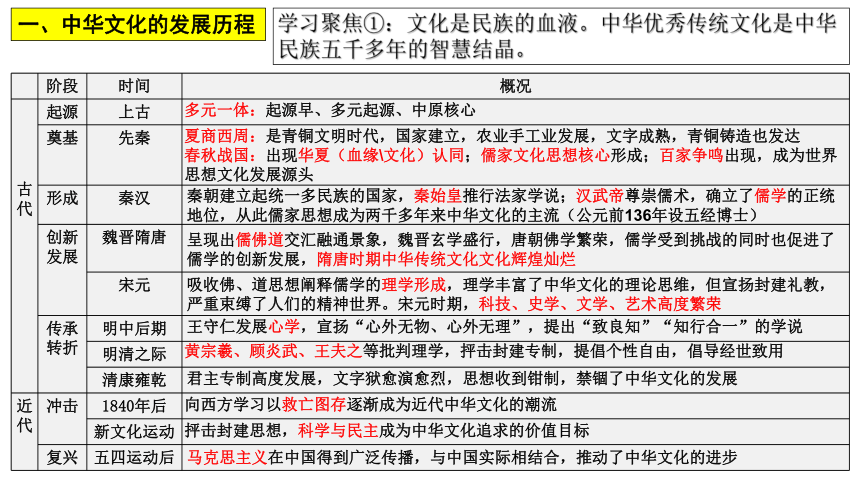

一、中华文化的发展历程

学习聚焦①:文化是民族的血液。中华优秀传统文化是中华民族五千多年的智慧结晶。

阶段 时间 概况

古代 起源 上古

奠基 先秦

形成 秦汉

创新发展 魏晋隋唐

宋元

传承转折 明中后期

明清之际

清康雍乾

近代 冲击 1840年后

新文化运动

复兴 五四运动后

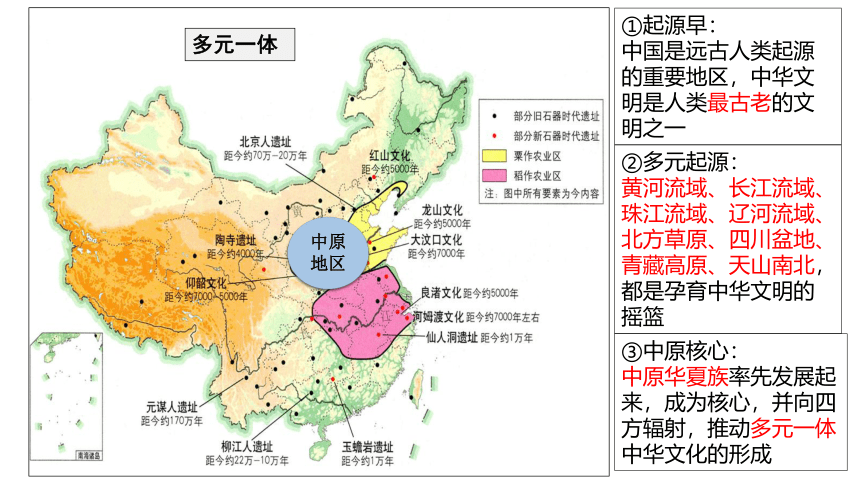

多元一体:起源早、多元起源、中原核心

夏商西周:是青铜文明时代,国家建立,农业手工业发展,文字成熟,青铜铸造也发达

春秋战国:出现华夏(血缘\文化)认同;儒家文化思想核心形成;百家争鸣出现,成为世界思想文化发展源头

秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推行法家学说;汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位,从此儒家思想成为两千多年来中华文化的主流(公元前136年设五经博士)

呈现出儒佛道交汇融通景象,魏晋玄学盛行,唐朝佛学繁荣,儒学受到挑战的同时也促进了儒学的创新发展,隋唐时期中华传统文化文化辉煌灿烂

吸收佛、道思想阐释儒学的理学形成,理学丰富了中华文化的理论思维,但宣扬封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣

王守仁发展心学,宣扬“心外无物、心外无理”,提出“致良知”“知行合一”的学说

黄宗羲、顾炎武、王夫之等批判理学,抨击封建专制,提倡个性自由,倡导经世致用

君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想收到钳制,禁锢了中华文化的发展

向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流

抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

马克思主义在中国得到广泛传播,与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

多元一体

①起源早:

中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古老的文明之一

②多元起源:

黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域、北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮

③中原核心:

中原华夏族率先发展起来,成为核心,并向四方辐射,推动多元一体中华文化的形成

中原地区

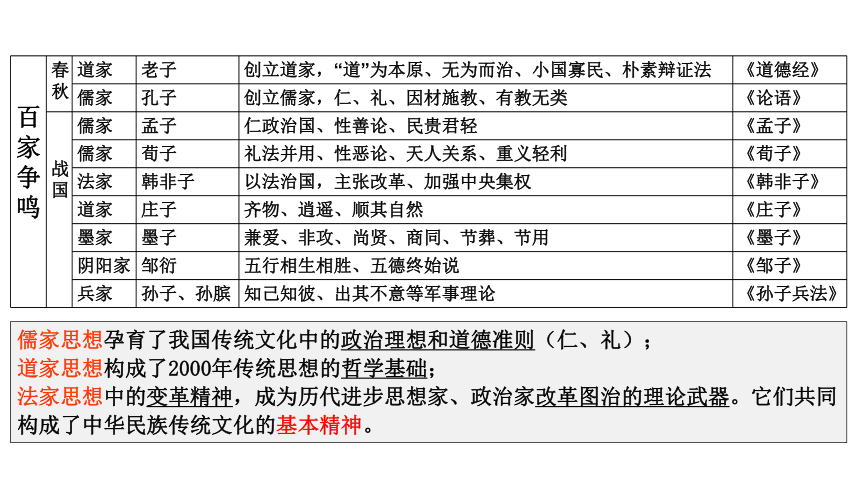

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的文化认同。社会出现大变革,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周的礼乐文明进行了阐述。形成了儒家文化的思想核心。到了战国时期,“百家争鸣”的局面出现,这一时期学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

百 家 争 鸣 春秋 道家 老子 创立道家,“道”为本原、无为而治、小国寡民、朴素辩证法 《道德经》

儒家 孔子 创立儒家,仁、礼、因材施教、有教无类 《论语》

战国 儒家 孟子 仁政治国、性善论、民贵君轻 《孟子》

儒家 荀子 礼法并用、性恶论、天人关系、重义轻利 《荀子》

法家 韩非子 以法治国,主张改革、加强中央集权 《韩非子》

道家 庄子 齐物、逍遥、顺其自然 《庄子》

墨家 墨子 兼爱、非攻、尚贤、商同、节葬、节用 《墨子》

阴阳家 邹衍 五行相生相胜、五德终始说 《邹子》

兵家 孙子、孙膑 知己知彼、出其不意等军事理论 《孙子兵法》

诸侯纷争与变法运动_ppt课件完美版

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则(仁、礼);

道家思想构成了2000年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

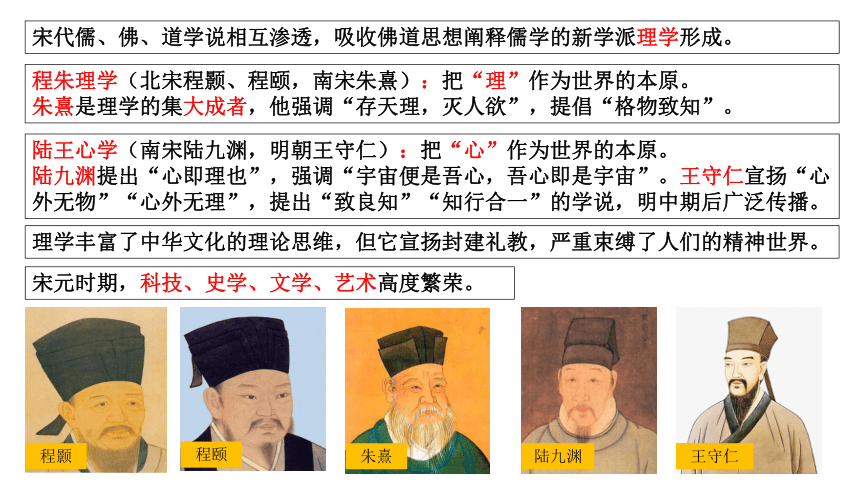

宋代儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛道思想阐释儒学的新学派理学形成。

理学丰富了中华文化的理论思维,但它宣扬封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。

程朱理学(北宋程颢、程颐,南宋朱熹):把“理”作为世界的本原。

朱熹是理学的集大成者,他强调“存天理,灭人欲”,提倡“格物致知”。

陆王心学(南宋陆九渊,明朝王守仁):把“心”作为世界的本原。

陆九渊提出“心即理也”,强调“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。王守仁宣扬“心外无物”“心外无理”,提出“致良知”“知行合一”的学说,明中期后广泛传播。

宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

程颢

程颐

朱熹

陆九渊

王守仁

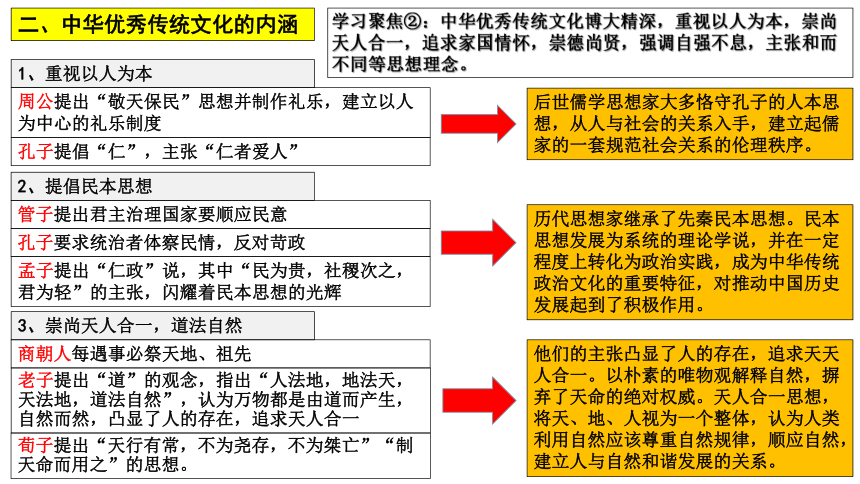

二、中华优秀传统文化的内涵

学习聚焦②:中华优秀传统文化博大精深,重视以人为本,崇尚天人合一,追求家国情怀,崇德尚贤,强调自强不息,主张和而不同等思想理念。

1、重视以人为本

周公提出“敬天保民”思想并制作礼乐,建立以人为中心的礼乐制度

孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”

后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

2、提倡民本思想

管子提出君主治理国家要顺应民意

孔子要求统治者体察民情,反对苛政

孟子提出“仁政”说,其中“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,闪耀着民本思想的光辉

历代思想家继承了先秦民本思想。民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

3、崇尚天人合一,道法自然

商朝人每遇事必祭天地、祖先

老子提出“道”的观念,指出“人法地,地法天,天法地,道法自然”,认为万物都是由道而产生,自然而然,凸显了人的存在,追求天人合一

荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

他们的主张凸显了人的存在,追求天天人合一。以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

4、提倡爱国,追求家国情怀

孟子:天下之本在国,国之本在家,家之本在身

张载:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平

范仲淹:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

文天祥:人生自古谁无死,留取丹心照汗青

顾炎武:天下兴亡,匹夫有责

“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓

5、崇德尚贤,推崇天下为公

周朝统治者主张“明德”“敬德”

孔子提出“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以德,齐之以礼”,要求人人“见贤思齐”

墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”

《礼记》记载“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”

这些思想不仅在春秋战国时期各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响

6、崇尚自强不息,厚德载物

《周易》:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

孟子:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

屈原:路曼曼其修远兮,吾将上下而求索

体现了中华民族锐意进取和胸襟博大的精神境界

7、主张和而不同

西周末年的太史伯说:“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合达到平衡,即“和”,才能产生新事物。

孔子、孟子视“和”为人性中应有的美德,提出“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用

三、中华优秀传统文化的特点和价值

学习聚焦③:中华文化在历史发展进程中形成了自身的特质,对当代中国发展具有重要意义。

1、中华优秀传统文化的特点

①本土性

中华文化起源于中华大地,根植发展于中华文化的土壤,中华文化的起源与发展具有本土性。

②多样性

各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了中华文化的多样性。

③包容性

中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,具有很强的包容性。

④凝聚性

中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性。

⑤连续性

中华文化绵延不绝、传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性。

材料一 中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

材料二 诸子百家部分代表:阴阳家(邹衍、五行);纵横家(苏秦、张仪、《战国策》);杂家(吕不韦《吕氏春秋》);兵家(《孙膑兵法》《孙子兵法》);医家(扁鹊、张仲景、华佗、李时珍)……

材料三 两汉之际,来自印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

材料四 中国几千年来也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒。

本土性,凝聚性

多样性

包容性

连续性

2、中华优秀传统文化的价值

①历史价值:

中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动カ。它蕴涵着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

在以家庭为基础的社会认知中,传统文化注重人的德性的形成和培养。《论语》开篇“学而时习之,不亦悦乎”,其中“学”与“习”指的就是对于德性的修养和践行。《大学》亦是如此:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。” ……家庭中“父慈子孝、兄友弟恭”的伦理规范在国家层面进一步塑造出“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的政治生态,它对维护家庭和国家的伦理政治秩序具有重要作用。

②现实价值:

从未中断的中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭。推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

—在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上讲话讲话

中华传统文化的精华

追求人与人,人与自然的和谐

仁政、民本、德治,追求社会稳定

刚健自强、刻苦勤劳的进取精神

注重道德、团结、诚信、气节等民族精神

注重社会责任感和历史使命感

中华传统文化的糟粕

维护尊卑等级的纲常礼教

压抑人性的“存天理、灭人欲”

妇女的三从四德、缠足、一夫多妻

“八股取士”

迷信意识,愚忠愚孝的奴才意识

对待传统文化的态度:

取其精华,弃其糟粕;古为今用,推陈出新

中华文化源远流长的原因

(1)政治:国家统一、民族融合、科举制发展完善

(2)经济:自然经济的发展与繁荣奠定了物质基础

(3)思想:统一的文化政策,儒家主导地位的确立

(4)文化:中华文化具有继承性、包容性,兼收并蓄

(5)教育:私学、书院等教育机构保持了文化传承的连续性

(6)地理:相对隔绝的环境为文明独立连续发展提供有利条件

(7)文字:汉字为维护政治统一和文明连续提供重要力量

思考点:

答题思路:

外在:政治、经济、思想文化、教育、

内在:中华文化自身的特点(包容性)

1、学习聚焦①②③

默写:

2、简述中华优秀传统文化在近代时期内容不断丰富的表现

3、简述中华优秀传统文化的历史和现实价值

第2课 中华文化的世界意义

中华文化的世界意义在于促进了世界文明的发展。中华文化在与外来文化的交流中发展,并向外传播,对中国周边地区如日本、朝鲜、韩国、越南等地产生了深远的影响,对世界其他地区尤其是欧洲也产生了重要影响,展示了中华文化的世界意义。

学习要点:了解中华文化的发展历程,中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

本课重点:中华优秀传统文化的内涵;

本课难点:中华优秀传统文化的特点和价值;

一、中华文化在交流中发展

学习聚焦①:中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

1、吸收融合印度佛教文化

传入过程

①开始传入:两汉之际,来自古印度的佛教传入中国

②日趋兴盛:魏晋南北朝时期,佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合

③完成本土化:隋唐时期,佛教出现不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化

④融入中华文化:宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学 形成,佛教融合为中国文化的一部分

影

响

①佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、文学艺术、绘画建筑、音乐和礼仪习俗等都产生了深刻影响。

中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

②佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

中国的建筑艺术受佛教的影响,云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

2、西学东渐

背景:新航路的开辟和早期殖民扩张

表现:明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识;《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国;钟表传入中国内地。

明末清初

影响:①明末徐光启、李之藻等人主张以开放的胸怀会通中西文化。②17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

鸦片战争后

背景:中国国门被迫打开,西学进一步传入;中华传统文化受到前所未有的冲击。

表现:①林则徐和魏源,主张学习西方,提出“师夷之长技以制夷”。西学的传播渠道大大增加。

②1862年在北京设立旨在培养外交和翻译人才京师同文馆,接着又创办了一批新式学堂。

③清政府派遣留学生赴欧美学习。严复、詹天佑等是中国较早接受西方教育的近代知识分子。

④1868年专门引进、翻译西方书籍的江南制造总局翻译馆创办,大量军事、工程的书籍得到翻译。

影响:①传播内容变化:近代西方的工程技术、科学理论以及社会改革等内容,展现在国人面前。

②政治运动开展:一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开;随着新式学堂和留学教育的发展,西方资产阶级革命学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

20世纪初

背景:新文化运动、俄国十月革命和五四运动的爆发。

表现:①陈独秀、李大钊等新文化运动的倡导者,主张吸收民主与科学的思想。

②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

二、中华文化对世界的影响

学习聚焦②:中华文化的传播,促进了世界文明的发展。

1、中华文化对亚洲的影响

公元前4—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造了本国文字,如朝鲜谚文、日本假名(日本先直接使用汉字,后根据日本语言的发音,借用汉字楷书笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名)、越南喃字,推动了当地的文化交流和发展。

文字

儒学

3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

佛教

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

制度

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。朝鲜的政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

移民

14世纪末中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。15世纪伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

其他

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。(如:饮茶方法、和服、围棋、韩国首尔景福宫、日本奈良法隆寺)

2、中华文化对欧洲的影响

(1)科技:四大发明外传

①8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。

②火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰落。

③指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

④继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思

在政治、经济、文化层面促进了欧洲资本主义的发展,推动了社会转型

(2)儒学、史学、地理学、文学

16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

我读孔子的许多书籍,并作笔记,我觉着他所说的是极纯粹的道德,既不谈奇迹,也不涉及玄虚…他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。

——【法】伏尔泰

2、中华文化对欧洲的影响

中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

始建于1753年的中国宫,位于瑞典首都斯德哥尔摩市郊的皇后岛,是瑞典国王为往后庆生而建。整个建筑呈弓形,宫顶仿中国宫殿,有雕龙装饰;宫门宫窗两侧刻有中国式图案;宫内陈设为中国传统样式,四壁挂有中国字画。

茶是中国先民的伟大发现,饮茶风俗在中国有着悠久的历史,蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学,是中国文化的符号之一。16世纪以后,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。俄国上流社会把中国的茶具作为最珍贵的室内摆设,中俄之间形成了著名的“万里茶道”。英国茶会上用中国茶和中国的茶具来招待客人成为主人炫耀的方式。荷兰许多富裕家庭都设有专门的“茶室”。各国在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,如在英国形成了“下午茶”。

(3)茶叶、丝绸、服饰、瓷器、建筑

(4)选官制度

中国的科举制度对西方文官制度的创立产生了影响。

18世纪,中国服装柔软的面料、富有东方韵味的款式、线条流畅的龙凤花草纹样等,融入法国18世纪的服装设计之中。20世纪初,法国设计师设计的女装有取名为“孔子”的中国大袍式系列,吸收了中国服装的剪裁方法。这些服装奠定了20世纪西方女装流行的基调。民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,穿着方便,同时体现了一定的时代精神和民族特色。

1、学习聚焦①②

默写:

2、简述佛教文化在中国本土化的过程

3、简述中华文化对欧洲和朝鲜的影响

选择性必修3 文化交流与传播

自从人类产生,便有了文化。不同地域上生存的人类所产生的文化各具特色,人类文化便具有了多样化、多元性的特征。

不同地域上生存的人类相互有了接触,便有了文化交流与传播。人们通过欣赏、学习、吸纳不同的文化,使自己的文化更加丰富和成熟。

本模块通过文化交流与传播的主要方式、途径和载体,展现中外历史上重要文化产品和文化成就交流传播的过程,以及对不同文化发展变化所产生的重要影响。

具体地说,就是通“源远流长的中华文化”、“丰富多彩的世界文化”、“人口迁徙、文化交融与认同”、“商路、贸易与文化交流”、“战争与文化交锋”、“文化的传承与保护”、“信息革命与人类文化共享”,展示不同文明、不同人群之间的联系与互动,从文化交流的历史、现实和未来的逻辑出发,对不同时期和不同区域文化交流与传播的历史现象加以整合,体现文化交流与传播在文明进步中的重要作用。

“源远流长的中华文化”

“丰富多彩的世界文化”

“人口迁徙、文化交融与认同”

“商路、贸易与文化交流”

“战争与文化交锋”

“文化的传承与保护”

“信息革命与人类文化共享”

多样化

文化创造

文化重构

选择性必修3 文化交流与传播

多元性

文化传承

方式:迁徙、经贸、战争

途径:碰撞、融合、认同

载体:博物馆、图书馆…

方式:立法、遗产公约…

第一单元 源远流长的中华文化

主要讲述中华优秀传统文化的形成发展过程、内涵、特点、价值及其世界意义。中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。中华文化在吸收外来文化的同时,不断向外辐射和传播,促进了世界闻名的发展,展示出中华文化的世界意义。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

学习要点:了解中华文化的发展历程,中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

本课重点:中华优秀传统文化的内涵;

本课难点:中华优秀传统文化的特点和价值;

一、中华文化的发展历程

学习聚焦①:文化是民族的血液。中华优秀传统文化是中华民族五千多年的智慧结晶。

阶段 时间 概况

古代 起源 上古

奠基 先秦

形成 秦汉

创新发展 魏晋隋唐

宋元

传承转折 明中后期

明清之际

清康雍乾

近代 冲击 1840年后

新文化运动

复兴 五四运动后

多元一体:起源早、多元起源、中原核心

夏商西周:是青铜文明时代,国家建立,农业手工业发展,文字成熟,青铜铸造也发达

春秋战国:出现华夏(血缘\文化)认同;儒家文化思想核心形成;百家争鸣出现,成为世界思想文化发展源头

秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推行法家学说;汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位,从此儒家思想成为两千多年来中华文化的主流(公元前136年设五经博士)

呈现出儒佛道交汇融通景象,魏晋玄学盛行,唐朝佛学繁荣,儒学受到挑战的同时也促进了儒学的创新发展,隋唐时期中华传统文化文化辉煌灿烂

吸收佛、道思想阐释儒学的理学形成,理学丰富了中华文化的理论思维,但宣扬封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣

王守仁发展心学,宣扬“心外无物、心外无理”,提出“致良知”“知行合一”的学说

黄宗羲、顾炎武、王夫之等批判理学,抨击封建专制,提倡个性自由,倡导经世致用

君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想收到钳制,禁锢了中华文化的发展

向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流

抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

马克思主义在中国得到广泛传播,与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

多元一体

①起源早:

中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古老的文明之一

②多元起源:

黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域、北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮

③中原核心:

中原华夏族率先发展起来,成为核心,并向四方辐射,推动多元一体中华文化的形成

中原地区

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的文化认同。社会出现大变革,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周的礼乐文明进行了阐述。形成了儒家文化的思想核心。到了战国时期,“百家争鸣”的局面出现,这一时期学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

百 家 争 鸣 春秋 道家 老子 创立道家,“道”为本原、无为而治、小国寡民、朴素辩证法 《道德经》

儒家 孔子 创立儒家,仁、礼、因材施教、有教无类 《论语》

战国 儒家 孟子 仁政治国、性善论、民贵君轻 《孟子》

儒家 荀子 礼法并用、性恶论、天人关系、重义轻利 《荀子》

法家 韩非子 以法治国,主张改革、加强中央集权 《韩非子》

道家 庄子 齐物、逍遥、顺其自然 《庄子》

墨家 墨子 兼爱、非攻、尚贤、商同、节葬、节用 《墨子》

阴阳家 邹衍 五行相生相胜、五德终始说 《邹子》

兵家 孙子、孙膑 知己知彼、出其不意等军事理论 《孙子兵法》

诸侯纷争与变法运动_ppt课件完美版

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则(仁、礼);

道家思想构成了2000年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

宋代儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛道思想阐释儒学的新学派理学形成。

理学丰富了中华文化的理论思维,但它宣扬封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。

程朱理学(北宋程颢、程颐,南宋朱熹):把“理”作为世界的本原。

朱熹是理学的集大成者,他强调“存天理,灭人欲”,提倡“格物致知”。

陆王心学(南宋陆九渊,明朝王守仁):把“心”作为世界的本原。

陆九渊提出“心即理也”,强调“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。王守仁宣扬“心外无物”“心外无理”,提出“致良知”“知行合一”的学说,明中期后广泛传播。

宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

程颢

程颐

朱熹

陆九渊

王守仁

二、中华优秀传统文化的内涵

学习聚焦②:中华优秀传统文化博大精深,重视以人为本,崇尚天人合一,追求家国情怀,崇德尚贤,强调自强不息,主张和而不同等思想理念。

1、重视以人为本

周公提出“敬天保民”思想并制作礼乐,建立以人为中心的礼乐制度

孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”

后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

2、提倡民本思想

管子提出君主治理国家要顺应民意

孔子要求统治者体察民情,反对苛政

孟子提出“仁政”说,其中“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,闪耀着民本思想的光辉

历代思想家继承了先秦民本思想。民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

3、崇尚天人合一,道法自然

商朝人每遇事必祭天地、祖先

老子提出“道”的观念,指出“人法地,地法天,天法地,道法自然”,认为万物都是由道而产生,自然而然,凸显了人的存在,追求天人合一

荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

他们的主张凸显了人的存在,追求天天人合一。以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

4、提倡爱国,追求家国情怀

孟子:天下之本在国,国之本在家,家之本在身

张载:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平

范仲淹:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

文天祥:人生自古谁无死,留取丹心照汗青

顾炎武:天下兴亡,匹夫有责

“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓

5、崇德尚贤,推崇天下为公

周朝统治者主张“明德”“敬德”

孔子提出“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以德,齐之以礼”,要求人人“见贤思齐”

墨子认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”

《礼记》记载“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”

这些思想不仅在春秋战国时期各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响

6、崇尚自强不息,厚德载物

《周易》:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

孟子:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

屈原:路曼曼其修远兮,吾将上下而求索

体现了中华民族锐意进取和胸襟博大的精神境界

7、主张和而不同

西周末年的太史伯说:“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合达到平衡,即“和”,才能产生新事物。

孔子、孟子视“和”为人性中应有的美德,提出“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用

三、中华优秀传统文化的特点和价值

学习聚焦③:中华文化在历史发展进程中形成了自身的特质,对当代中国发展具有重要意义。

1、中华优秀传统文化的特点

①本土性

中华文化起源于中华大地,根植发展于中华文化的土壤,中华文化的起源与发展具有本土性。

②多样性

各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了中华文化的多样性。

③包容性

中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,具有很强的包容性。

④凝聚性

中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性。

⑤连续性

中华文化绵延不绝、传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性。

材料一 中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

材料二 诸子百家部分代表:阴阳家(邹衍、五行);纵横家(苏秦、张仪、《战国策》);杂家(吕不韦《吕氏春秋》);兵家(《孙膑兵法》《孙子兵法》);医家(扁鹊、张仲景、华佗、李时珍)……

材料三 两汉之际,来自印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

材料四 中国几千年来也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒。

本土性,凝聚性

多样性

包容性

连续性

2、中华优秀传统文化的价值

①历史价值:

中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动カ。它蕴涵着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

在以家庭为基础的社会认知中,传统文化注重人的德性的形成和培养。《论语》开篇“学而时习之,不亦悦乎”,其中“学”与“习”指的就是对于德性的修养和践行。《大学》亦是如此:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。” ……家庭中“父慈子孝、兄友弟恭”的伦理规范在国家层面进一步塑造出“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的政治生态,它对维护家庭和国家的伦理政治秩序具有重要作用。

②现实价值:

从未中断的中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭。推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

—在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上讲话讲话

中华传统文化的精华

追求人与人,人与自然的和谐

仁政、民本、德治,追求社会稳定

刚健自强、刻苦勤劳的进取精神

注重道德、团结、诚信、气节等民族精神

注重社会责任感和历史使命感

中华传统文化的糟粕

维护尊卑等级的纲常礼教

压抑人性的“存天理、灭人欲”

妇女的三从四德、缠足、一夫多妻

“八股取士”

迷信意识,愚忠愚孝的奴才意识

对待传统文化的态度:

取其精华,弃其糟粕;古为今用,推陈出新

中华文化源远流长的原因

(1)政治:国家统一、民族融合、科举制发展完善

(2)经济:自然经济的发展与繁荣奠定了物质基础

(3)思想:统一的文化政策,儒家主导地位的确立

(4)文化:中华文化具有继承性、包容性,兼收并蓄

(5)教育:私学、书院等教育机构保持了文化传承的连续性

(6)地理:相对隔绝的环境为文明独立连续发展提供有利条件

(7)文字:汉字为维护政治统一和文明连续提供重要力量

思考点:

答题思路:

外在:政治、经济、思想文化、教育、

内在:中华文化自身的特点(包容性)

1、学习聚焦①②③

默写:

2、简述中华优秀传统文化在近代时期内容不断丰富的表现

3、简述中华优秀传统文化的历史和现实价值

第2课 中华文化的世界意义

中华文化的世界意义在于促进了世界文明的发展。中华文化在与外来文化的交流中发展,并向外传播,对中国周边地区如日本、朝鲜、韩国、越南等地产生了深远的影响,对世界其他地区尤其是欧洲也产生了重要影响,展示了中华文化的世界意义。

学习要点:了解中华文化的发展历程,中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

本课重点:中华优秀传统文化的内涵;

本课难点:中华优秀传统文化的特点和价值;

一、中华文化在交流中发展

学习聚焦①:中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

1、吸收融合印度佛教文化

传入过程

①开始传入:两汉之际,来自古印度的佛教传入中国

②日趋兴盛:魏晋南北朝时期,佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合

③完成本土化:隋唐时期,佛教出现不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化

④融入中华文化:宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学 形成,佛教融合为中国文化的一部分

影

响

①佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、文学艺术、绘画建筑、音乐和礼仪习俗等都产生了深刻影响。

中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时也吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达。

②佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

中国的建筑艺术受佛教的影响,云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

2、西学东渐

背景:新航路的开辟和早期殖民扩张

表现:明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识;《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国;钟表传入中国内地。

明末清初

影响:①明末徐光启、李之藻等人主张以开放的胸怀会通中西文化。②17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

鸦片战争后

背景:中国国门被迫打开,西学进一步传入;中华传统文化受到前所未有的冲击。

表现:①林则徐和魏源,主张学习西方,提出“师夷之长技以制夷”。西学的传播渠道大大增加。

②1862年在北京设立旨在培养外交和翻译人才京师同文馆,接着又创办了一批新式学堂。

③清政府派遣留学生赴欧美学习。严复、詹天佑等是中国较早接受西方教育的近代知识分子。

④1868年专门引进、翻译西方书籍的江南制造总局翻译馆创办,大量军事、工程的书籍得到翻译。

影响:①传播内容变化:近代西方的工程技术、科学理论以及社会改革等内容,展现在国人面前。

②政治运动开展:一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开;随着新式学堂和留学教育的发展,西方资产阶级革命学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

20世纪初

背景:新文化运动、俄国十月革命和五四运动的爆发。

表现:①陈独秀、李大钊等新文化运动的倡导者,主张吸收民主与科学的思想。

②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

二、中华文化对世界的影响

学习聚焦②:中华文化的传播,促进了世界文明的发展。

1、中华文化对亚洲的影响

公元前4—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造了本国文字,如朝鲜谚文、日本假名(日本先直接使用汉字,后根据日本语言的发音,借用汉字楷书笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名)、越南喃字,推动了当地的文化交流和发展。

文字

儒学

3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

佛教

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

制度

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。朝鲜的政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

移民

14世纪末中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。15世纪伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

其他

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,也深受唐文化影响。(如:饮茶方法、和服、围棋、韩国首尔景福宫、日本奈良法隆寺)

2、中华文化对欧洲的影响

(1)科技:四大发明外传

①8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。纸的出现,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。

②火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰落。

③指南针的使用,促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

④继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思

在政治、经济、文化层面促进了欧洲资本主义的发展,推动了社会转型

(2)儒学、史学、地理学、文学

16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

我读孔子的许多书籍,并作笔记,我觉着他所说的是极纯粹的道德,既不谈奇迹,也不涉及玄虚…他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。

——【法】伏尔泰

2、中华文化对欧洲的影响

中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

始建于1753年的中国宫,位于瑞典首都斯德哥尔摩市郊的皇后岛,是瑞典国王为往后庆生而建。整个建筑呈弓形,宫顶仿中国宫殿,有雕龙装饰;宫门宫窗两侧刻有中国式图案;宫内陈设为中国传统样式,四壁挂有中国字画。

茶是中国先民的伟大发现,饮茶风俗在中国有着悠久的历史,蕴含了含蓄内敛的东方哲学和娴静淡雅的东方美学,是中国文化的符号之一。16世纪以后,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。俄国上流社会把中国的茶具作为最珍贵的室内摆设,中俄之间形成了著名的“万里茶道”。英国茶会上用中国茶和中国的茶具来招待客人成为主人炫耀的方式。荷兰许多富裕家庭都设有专门的“茶室”。各国在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,如在英国形成了“下午茶”。

(3)茶叶、丝绸、服饰、瓷器、建筑

(4)选官制度

中国的科举制度对西方文官制度的创立产生了影响。

18世纪,中国服装柔软的面料、富有东方韵味的款式、线条流畅的龙凤花草纹样等,融入法国18世纪的服装设计之中。20世纪初,法国设计师设计的女装有取名为“孔子”的中国大袍式系列,吸收了中国服装的剪裁方法。这些服装奠定了20世纪西方女装流行的基调。民国早期设计的中山装兼具中西服装的特点,穿着方便,同时体现了一定的时代精神和民族特色。

1、学习聚焦①②

默写:

2、简述佛教文化在中国本土化的过程

3、简述中华文化对欧洲和朝鲜的影响

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享