选必2第1单元 复习课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 选必2第1单元 复习课件(23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

选择性必修2 经济与社会生活

在人类社会发展进程中,经济活动是人们赖以生存和发展的基础。本课程通过食物生产(农)、劳作方式(工)、经济交流(商)、居住环境(住)、交通运输(行)、医疗防疫(医)六个方面,揭示了在人类社会的发展进程中,中外不同人群的生产活动、经济活动和日常生活方式的变迁,理解经济与社会、经济与生活的互动关系,深化对人类社会发展历程的认识。

第一单元 食物生产与社会生活

人是大自然的产物。人类在产生之初,以采集和渔猎为生。大约1万年前,农业出现,人类从食物采集者转变为食物生产者。相对稳定的食物供应促进了人口的增长,也使人类有条件从事各种物质文化创造活动。物质生活的生产方式都是一定的生产力与生产关系的统一。随着生产力的发展,产品有了剩余,私有制、阶级和国家出现,人类进入文明社会。亚洲、非洲、欧洲和美洲的农业各具特色,孕育出各自不同的古代文明。/新航路开辟后,不同地区的食物物种交流丰富了食物种类,改善了人类生活,也改变了生态环境。/近代以来,科学技术的革命促进了农业的现代化,为消除饥饿、保障人类的粮食安全创造了条件。

通过学习了解人类从食物采集者转变为食物生产者的过程及意义;知道古代不同地区食物生产的特点及其对社会生活的影响;了解新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其对人类历史的影响;了解农业现代化的过程,感受人类在食物生产、储备等方面的进步,认识消除饥饿和食品安全对于人类社会发展的重大意义。

单元导语:

学习要点:农业的出现与古代世界不同地区的食物生产、社会生活

食物生产是人类社会赖以生存和发展的基础。农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,推动了人类开始从食物采集者转变为食物生产者,改善了人类生存条件,促进了生活和生产方式变化,推动了科学技术的发展,奠定了阶级和国家产生的物质基础,引起了生产关系的巨大变化。在自然资源、地理环境、气候条件、社会发展等诸多因素的影响下,古代世界逐渐形成了各具特色的农作物区。不同的食物生产对社会生活产生了不同的影响。

细化学习要求:

①能够描述人类由食物采集者向食物生产者演进的过程;

②能够多角度论述农业出现的重要意义;

③了解北非、西亚、中国、欧洲、美洲的食物生产,以及食物生产对社会生活的影响;

④能够阐释农业出现与阶级、国家产生的关系。

第1课 从食物采集到食物生产

第1课 从食物采集到食物生产

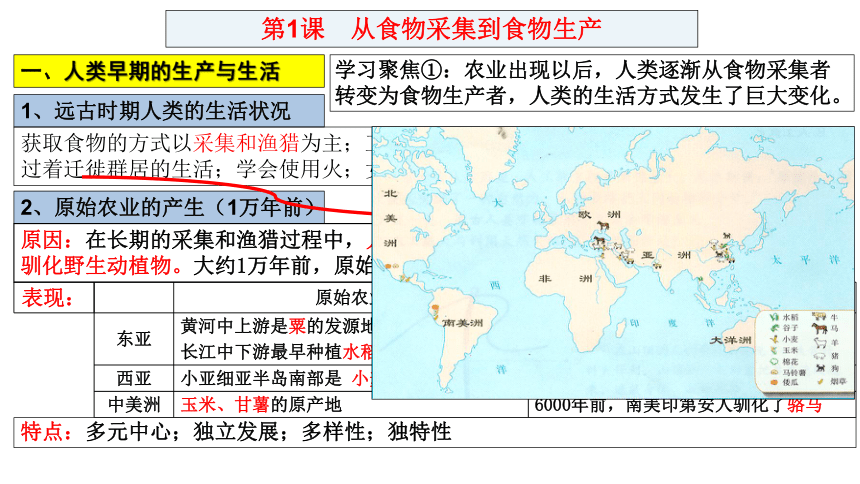

一、人类早期的生产与生活

1、远古时期人类的生活状况

学习聚焦①:农业出现以后,人类逐渐从食物采集者转变为食物生产者,人类的生活方式发生了巨大变化。

获取食物的方式以采集和渔猎为主;工具以石器(旧石器)为主,还有木器、骨器;

过着迁徙群居的生活;学会使用火;女性地位较高。

2、原始农业的产生(1万年前)

原因:在长期的采集和渔猎过程中,人类掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择、驯化野生动植物。大约1万年前,原始的农耕和畜牧业出现。

(全球气候变暖)

(原始人群阶段,生产力水平极低)

表现:

原始农业 原始畜牧业

东亚 黄河中上游是粟的发源地; 长江中下游最早种植水稻 8500年前贾湖居民已经饲养猪,7000年前河姆渡居民已经饲养猪和狗

西亚 小亚细亚半岛南部是 小麦、大麦的原产地 9000年前,饲养绵羊和山羊

中美洲 玉米、甘薯的原产地 6000年前,南美印第安人驯化了骆马

特点:多元中心;独立发展;多样性;独特性

迁徙的原因: 植物生长存在季节性; 动物的活动具有流动性; 采摘和猎杀都具有不确定性。

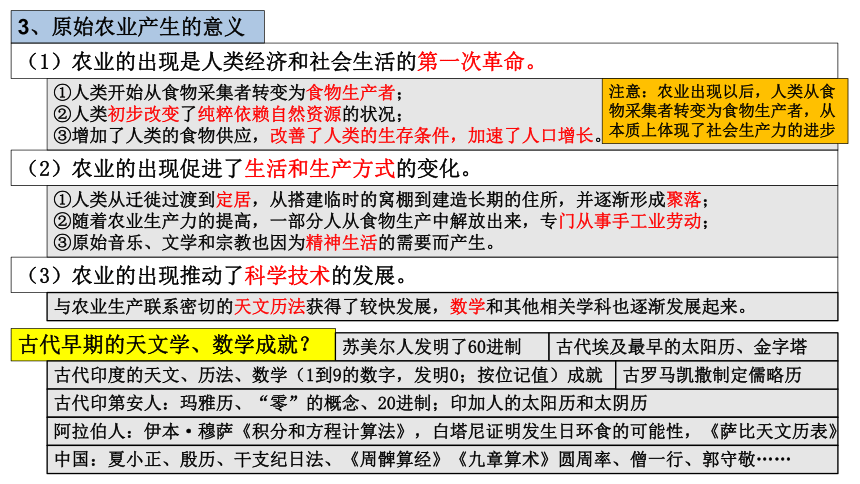

3、原始农业产生的意义

(1)农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命。

①人类开始从食物采集者转变为食物生产者;

②人类初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

③增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口增长。

(2)农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

①人类从迁徙过渡到定居,从搭建临时的窝棚到建造长期的住所,并逐渐形成聚落;

②随着农业生产力的提高,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事手工业劳动;

③原始音乐、文学和宗教也因为精神生活的需要而产生。

(3)农业的出现推动了科学技术的发展。

与农业生产联系密切的天文历法获得了较快发展,数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

古代早期的天文学、数学成就?

苏美尔人发明了60进制

古代埃及最早的太阳历、金字塔

古代印度的天文、历法、数学(1到9的数字,发明0;按位记值)成就

古代印第安人:玛雅历、“零”的概念、20进制;印加人的太阳历和太阴历

古罗马凯撒制定儒略历

阿拉伯人:伊本·穆萨《积分和方程计算法》,白塔尼证明发生日环食的可能性,《萨比天文历表》

中国:夏小正、殷历、干支纪日法、《周髀算经》《九章算术》圆周率、僧一行、郭守敬……

注意:农业出现以后,人类从食物采集者转变为食物生产者,从本质上体现了社会生产力的进步

农业出现

生产力发展

出现剩余产品

私有制产生

出现贫富分化

阶级产生

氏族首领

自由民

战俘

奴隶主

奴隶

富人

穷人

调节冲突

国家产生

男子开始在生产中占据主导地位,女子逐渐退居从属地位

文字产生

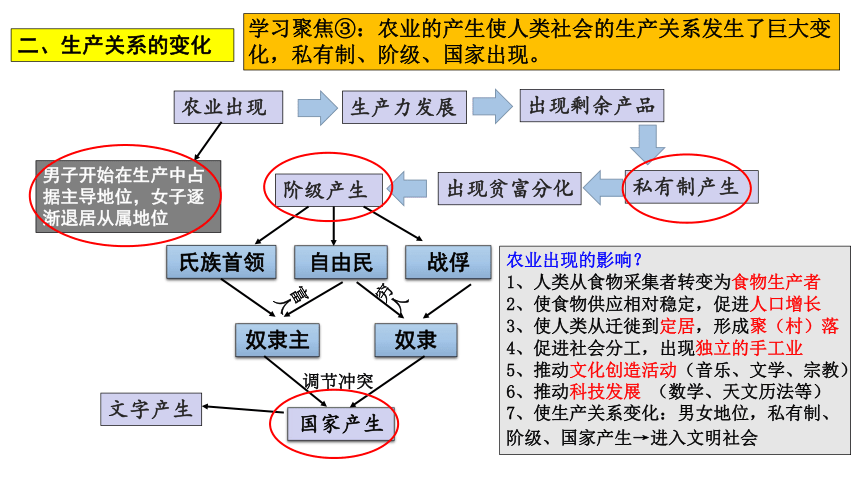

二、生产关系的变化

学习聚焦③:农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,私有制、阶级、国家出现。

农业出现的影响?

1、人类从食物采集者转变为食物生产者

2、使食物供应相对稳定,促进人口增长

3、使人类从迁徙到定居,形成聚(村)落

4、促进社会分工,出现独立的手工业

5、推动文化创造活动(音乐、文学、宗教)

6、推动科技发展 (数学、天文历法等)

7、使生产关系变化:男女地位,私有制、阶级、国家产生→进入文明社会

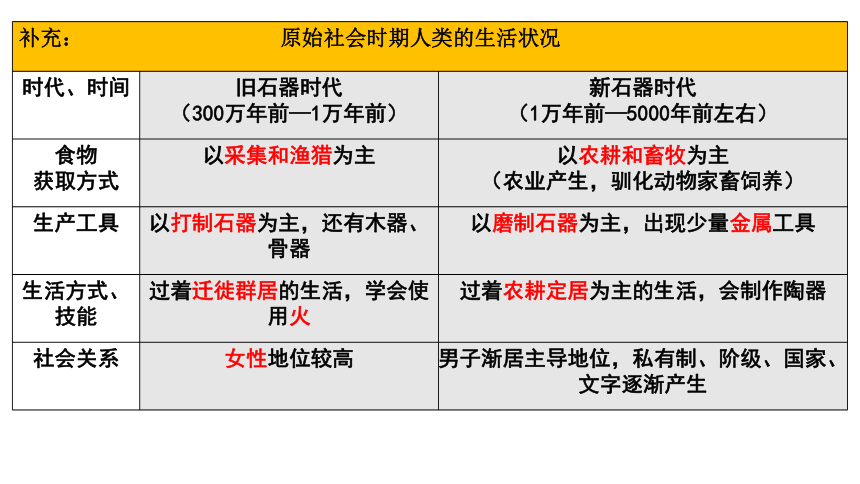

补充: 原始社会时期人类的生活状况 时代、时间 旧石器时代 (300万年前—1万年前) 新石器时代

(1万年前—5000年前左右)

食物 获取方式 以采集和渔猎为主 以农耕和畜牧为主

(农业产生,驯化动物家畜饲养)

生产工具 以打制石器为主,还有木器、骨器 以磨制石器为主,出现少量金属工具

生活方式、技能 过着迁徙群居的生活,学会使用火 过着农耕定居为主的生活,会制作陶器

社会关系 女性地位较高 男子渐居主导地位,私有制、阶级、国家、文字逐渐产生

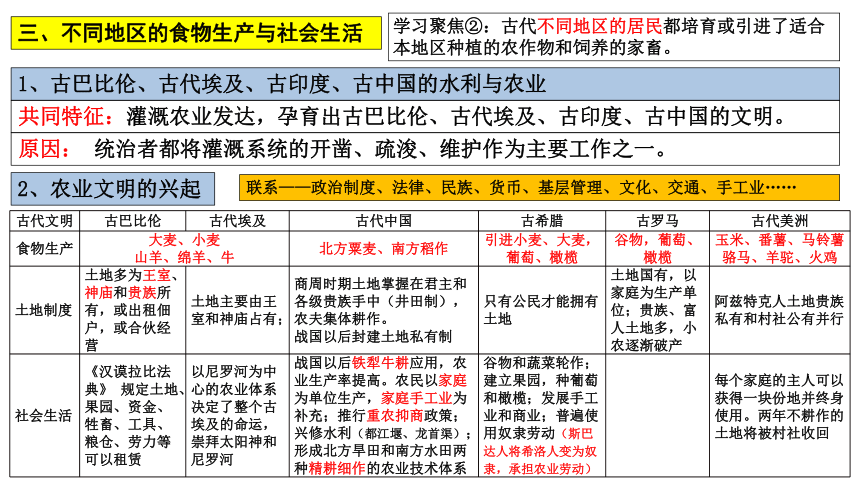

三、不同地区的食物生产与社会生活

学习聚焦②:古代不同地区的居民都培育或引进了适合本地区种植的农作物和饲养的家畜。

1、古巴比伦、古代埃及、古印度、古中国的水利与农业

共同特征:灌溉农业发达,孕育出古巴比伦、古代埃及、古印度、古中国的文明。

原因: 统治者都将灌溉系统的开凿、疏浚、维护作为主要工作之一。

2、农业文明的兴起

联系——政治制度、法律、民族、货币、基层管理、文化、交通、手工业……

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古希腊 古罗马 古代美洲

食物生产 大麦、小麦 山羊、绵羊、牛 北方粟麦、南方稻作 引进小麦、大麦,葡萄、橄榄 谷物,葡萄、橄榄 玉米、番薯、马铃薯骆马、羊驼、火鸡

土地制度 土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营 土地主要由王室和神庙占有; 商周时期土地掌握在君主和各级贵族手中(井田制),农夫集体耕作。 战国以后封建土地私有制 只有公民才能拥有土地 土地国有,以家庭为生产单位;贵族、富人土地多,小农逐渐破产 阿兹特克人土地贵族私有和村社公有并行

社会生活 《汉谟拉比法典》 规定土地、果园、资金、牲畜、工具、粮仓、劳力等可以租赁 以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运,崇拜太阳神和尼罗河 战国以后铁犁牛耕应用,农业生产率提高。农民以家庭为单位生产,家庭手工业为补充;推行重农抑商政策;兴修水利(都江堰、龙首渠);形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系 谷物和蔬菜轮作;建立果园,种葡萄和橄榄;发展手工业和商业;普遍使用奴隶劳动(斯巴达人将希洛人变为奴隶,承担农业劳动) 每个家庭的主人可以获得一块份地并终身 使用。两年不耕作的土地将被村社收回

1、学习聚焦①②③

默写:

3、例举农业的出现对人类社会产生的影响

2、旧石器时代与新石器时代人类的生活状况比较

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

学习要点:新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其影响

食物物种交流主要是指农作物、家畜的长距离移动。新航路开辟以前,物种交流的品种少、范围小、速度慢、影响有限。新航路开辟后,大量食物物种打破地域限制,在全球范围内迅速交流传播。这种交流具有双向、互补的特点。食物物种的全球性交流影响深远:全球粮食产量提高,人口激增;人们的饮食习惯发生了很大变化;原有的社会等级受到冲击;经济和贸易发展;对生态环境也产生了一定影响。

细化学习要求:

①能够较熟练掌握新航路开辟的原因、条件、过程、影响;

②能够运用地图概述新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流(地区、物种、交流路线、交流时间);

③能够组织和运用史料,多角度解释食物物种交流带来的影响;

一、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的背景

1、新航路的开辟;2、欧洲国家的早期殖民扩张;3、世界市场的出现及逐渐扩展。

二、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的表现

美洲的农作物:玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、南瓜、花生、向日葵、可可、烟草等。当今世界的植物食品约有1/3源自美洲

欧洲、亚洲、非洲的农作物:小麦、大麦、燕麦、裸麦、水稻、苹果、葡萄、橄榄、甜橙、柠檬、黄瓜、豌豆、甘蔗、茶叶、咖啡等。小麦、水稻对美洲影响最大

1、新旧大陆之间交流的主要物种

美洲的禽畜:骆马、羊驼、火鸡等

欧洲、亚洲、非洲的禽畜:鸡、牛、驴、马、猪、羊等

欧洲的天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体;人口

美洲、大洋洲

美洲

非洲的人口

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(1)玉米、马铃薯、甘薯的传播

①原产美洲(中美洲)

②15世纪末至16世纪初,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后来传播到亚洲、非洲等其他洲。

欧洲

③玉米、马铃薯传入欧洲后,最初仅供人们观赏,从16世纪中叶起,在南欧广泛种植,成为当地主要的粮食和饲料作物之一;16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广;甘薯引入欧洲后传播比较缓慢。

④17世纪,玉米成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲各国。

中国

⑤明朝时玉米通过多种途径传入中国:

A.从西亚、中亚传入西北地区;

B.从印度、缅甸传入西南地区;

C.从菲律宾传入东南沿海地区。

先在丘陵山地后扩展到平原地区种植

⑥清朝前期,玉米在全国各地多有种植;乾隆、嘉庆年间大规模推广;鸦片战争前,玉米的种植已遍布全国。

玉蜀黍重出西土,种者亦罕。--- [明]李时珍《本草纲目》

又如玉蜀黍一种,于古无征,今遍种矣。

--- [清]吴其濬《植物名实图考》

玉米、土豆、甘薯三大粮食作物都具有产量高,生长快,对土肥水要求低,对气候适应性强,播种期长,耗工少,受病虫害的影响小,便于储藏,可多种加工等许多优点。也可用作饲料(包括果实和茎蔓叶)……

——张箭《论美洲粮食作物的传播》

⑦马铃薯和甘薯在中国的传播历程与玉米相似。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(2)番茄的传播

①传入欧洲:由西班牙人带回欧洲,最初也是作为观赏植物,18世纪中叶开始作食用栽培。18世纪末,欧洲培育的番茄新品种又传回美洲。

②传入中国:明朝万历年间,番茄被引入中国,长期被当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植。

(3)辣椒的传播

①传入欧洲:原产于美洲的秘鲁和墨西哥一带,15世纪末传入西班牙。16世纪,辣椒传到英国等欧洲国家。

②传入中国:明朝时,辣椒传入中国,被称为“番椒”。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(4)甘蔗的传播

①大洋洲新几内亚岛上的原住民最早种植甘蔗,甘蔗是典型的热带作物,喜光喜热。公元前4世纪甘蔗传入中国南方,制糖技术大约在唐代推广到全国。甘蔗经丝绸之路甘蔗传到西亚、欧洲和非洲。

②新航路开辟后,甘蔗经欧洲传到美洲,在种植园里大量种植。

(5)茶叶的传播

中国→亚洲其它地区→欧洲、非洲→美洲

(6)咖啡的传播

非洲→阿拉伯半岛→欧洲→南亚、东南亚、拉丁美洲(主产区)

(7)小麦的传播

西亚→亚洲其它地区、北非、欧洲→美洲(产量最大的粮食作物)

(8)水稻的传播

中国→亚洲各地→欧洲→美洲(18世纪中期水稻成为北美第二大作物,产量仅次于小麦)

三、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯,改变了当地的食物结构,冲击了原有的社会等级,丰富了人们的食物种类,促进了畜牧业的发展,深刻影响着人类的日常生活。

玉米使干旱缺水的非洲得到可靠的食物来源;玉米、马铃薯丰富了中国的粮食种类;马铃薯提高了欧洲人的抗饥荒能力。

3、不同物种的交流推动了当地经济和贸易的发展。

4、新物种的引进对当地生态环境产生了一定的消极影响。

在北美,水稻除供应本地消费外,大量用于出口,促进了对外贸易的发展。

在中国,玉米等外来农作物因其高产而增加了粮食供应总量。

粮食除满足生产者自身需要外,还投入市场出售,促进了上屏经济的发展。

美洲:土地承载能力超限;原始森林被滥伐;地表植被被破坏。

中国:以前不宜耕种的土地被利用,扩大了耕地面积;但过度垦荒造田导致水土流失。

四、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的特点

1、交流范围的全球性

2、交流方向的双向性

3、交流内容的互补性、丰富性

4、交流主体的欧洲主导性

5、交流时间的长期性

6、交流结果的双重性(积极和消极)

(欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——[美]艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

默写:

2、简述新航路开辟后玉米在中国的传播过程

3、谈谈新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、学习聚焦123

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

学习要点:现代食物的生产、储备与食品安全

机械化、集约化、产业化是现代农业的突出特征。美国、法国、日本、中国的农业机械化各有特色。农业集约化是在一定的土地上集中投入较多的生产资料和劳动,采用新的科学技术措施进行精耕细作,靠提高单位面积产量增加农产品的总量。农业产业化是以市场为导向,实现种养加、供产销、农工商一体化经营的运行方式。食物生产的现代化与食物储备技术的进步,大大增加了食物供给,但人类仍面临粮食安全和食品安全两个重大问题。中国为确保世界粮食安全及消除饥饿作出了巨大贡献。

细化学习要求:

①能够依据时序,运用相关材料,说明现代农业在机械化、集约化和产业化三个方面的技术进步与发展成效,探讨现代农业对当今社会发展的意义;

②能够解释粮食安全和食品安全问题产生的原因,说明中国政府在这两个问题上的积极作为和重大贡献,增强构筑人类命运共同体的使命感和责任感。

一、食物生产的现代化

1、现代农业的产生

原因:工业革命后,资本主义大机器生产推动着传统农业向现代农业转变

标志:20世纪中叶,欧美各国完成了农业机械化,建起高度集约的现代农业

特征:机械化、集约化、产业化是现代农业的突出特征

表现:20世纪下半叶以来,一大批优良品种育成推广,优质高效化肥广泛应用;设施农业有了突破性进展,产量大幅度增长;大型农场、养殖场成为现代农业的主要经营模式。

2、农业生产的机械化

条件:20世纪以来,汽油拖拉机、柴油拖拉机相继实现批量生产

主要机械:用大功率拖拉机牵引的铧式犁、播种机、联合收割机等

农业机械规模:美国以大型为主,法国以中型为主,日本以小型为主,中国大中小相结合

意义:提高了工作效率;农业科技的发展从人工化向自动化转变。

3、杂交育种技术的新突破

成就:①1930年美国培育出玉米新品种;②1941年墨西哥培育出小麦新品种;③20世纪60年代菲律宾培育出的杂交水稻在东南亚推广;④2014年“中国超级杂交水稻”创世界纪录

影响:杂交育种新技术的应用,提高了粮食产量,为人类消除饥饿做出了突出贡献

4、养殖及畜牧业生产的现代化

①养殖场和牧场的各个生产环节,都实现了机械化和自动控制,生产规模大型化;

②现代科学技术用于海洋捕捞,渔船、网具等日趋现代化;

③水产养殖向工厂化、机械化和集约化经营发展;从淡水养殖向海水养殖发展。

人类在渔猎、采集农业阶段,每500公顷土地只能养活2人;

进入刀耕火种的原始农业阶段,每500公顷土地可以养活50人;

进入连续种植的农业文明阶段,每500公顷土地可以养活1000人;而在资本技术集约型经营的现代农业阶段,每500公顷土地供养的人口猛增至5000人。

——张新光:《20世纪以来世界农业发展中的规律性问题》

二、食物储备技术的进步

1、 粮食储备技术 时间 表现

原始农业社会 人们用陶器和地窖储存粮食

封建社会 粮仓的储备技术逐渐改进

20世纪50年代 美国已经使用机械通风储粮技术

20世纪70年代 中国开始采用机械制冷低温储粮技术

21世纪以来 新型机械制冷技术相继推出(仓容量、储藏技术、储备自动化和智能化)

2、 食物保存技术 时间 表现

古代 利用腌制或风干等方法加工保存食品,还利用自然界中的冰来延长食品保藏期

20世纪20年代起 速冻加工、冷冻设备、冷冻食品以及冷冻食品包装等领域的技术不断进步,家用冰箱和冰柜普及,冷冻食品工业迅猛发展,冷链物流产业发展起来

2010年 中国颁布《农产品冷链物流发展规划》,对冷链物流产业进行整体布局,大大促进产业发展

冷链物流对人们生活有哪些影响?

①为人们提供更新鲜营养的生鲜农产品,满足人们对农产品的品质要求

②可实现农产品跨区域、跨季节均衡销售,丰富提高人们的生活

③可减少农产品损失,防止食品变质,保障食品安全

三、消除饥饿(粮食安全)与食品安全

1、粮食安全问题

概念:所有人任何时候都能获得足够的富有营养的和安全的食物,来满足健康的膳食需要和合理的喜好。

原因:人口激增和工业化、城市化的加速,耕地面积不断减少。

措施:

国际:各国政府都把保障粮食安全与消除饥饿作为首要任务;

成立联合国粮食及农业组织,制定粮食安全行动计划,为人类共同消除饥饿统筹资源。

中国:1996年发布《中国的粮食问题》白皮书,提出立足国内资源、实现粮食基本自给的方针;

制定一系列法律法规,在增加粮食产量、保障粮食安全方面取得巨大成就。

2、食品安全问题

原因:农业生产中过度使用化肥农药;禽畜饲养中过度使用抗生素;食品加工中过度使用食品添加剂。

2、对策:

世界:各国更加重视食品安全问题,并制定法律法规进行治理。

中国:高度重视食品安全问题,2009年通过《中华人民共和国食品安全法》,用法律手段确保食品安全;提出用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的惩罚、最严肃的问题,提高食品安全监管水平和能力。

默写:

2、简述食品安全问题出现的主要原因以及中国的积极举措

1、学习聚焦①②③

选择性必修2 经济与社会生活

在人类社会发展进程中,经济活动是人们赖以生存和发展的基础。本课程通过食物生产(农)、劳作方式(工)、经济交流(商)、居住环境(住)、交通运输(行)、医疗防疫(医)六个方面,揭示了在人类社会的发展进程中,中外不同人群的生产活动、经济活动和日常生活方式的变迁,理解经济与社会、经济与生活的互动关系,深化对人类社会发展历程的认识。

第一单元 食物生产与社会生活

人是大自然的产物。人类在产生之初,以采集和渔猎为生。大约1万年前,农业出现,人类从食物采集者转变为食物生产者。相对稳定的食物供应促进了人口的增长,也使人类有条件从事各种物质文化创造活动。物质生活的生产方式都是一定的生产力与生产关系的统一。随着生产力的发展,产品有了剩余,私有制、阶级和国家出现,人类进入文明社会。亚洲、非洲、欧洲和美洲的农业各具特色,孕育出各自不同的古代文明。/新航路开辟后,不同地区的食物物种交流丰富了食物种类,改善了人类生活,也改变了生态环境。/近代以来,科学技术的革命促进了农业的现代化,为消除饥饿、保障人类的粮食安全创造了条件。

通过学习了解人类从食物采集者转变为食物生产者的过程及意义;知道古代不同地区食物生产的特点及其对社会生活的影响;了解新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其对人类历史的影响;了解农业现代化的过程,感受人类在食物生产、储备等方面的进步,认识消除饥饿和食品安全对于人类社会发展的重大意义。

单元导语:

学习要点:农业的出现与古代世界不同地区的食物生产、社会生活

食物生产是人类社会赖以生存和发展的基础。农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,推动了人类开始从食物采集者转变为食物生产者,改善了人类生存条件,促进了生活和生产方式变化,推动了科学技术的发展,奠定了阶级和国家产生的物质基础,引起了生产关系的巨大变化。在自然资源、地理环境、气候条件、社会发展等诸多因素的影响下,古代世界逐渐形成了各具特色的农作物区。不同的食物生产对社会生活产生了不同的影响。

细化学习要求:

①能够描述人类由食物采集者向食物生产者演进的过程;

②能够多角度论述农业出现的重要意义;

③了解北非、西亚、中国、欧洲、美洲的食物生产,以及食物生产对社会生活的影响;

④能够阐释农业出现与阶级、国家产生的关系。

第1课 从食物采集到食物生产

第1课 从食物采集到食物生产

一、人类早期的生产与生活

1、远古时期人类的生活状况

学习聚焦①:农业出现以后,人类逐渐从食物采集者转变为食物生产者,人类的生活方式发生了巨大变化。

获取食物的方式以采集和渔猎为主;工具以石器(旧石器)为主,还有木器、骨器;

过着迁徙群居的生活;学会使用火;女性地位较高。

2、原始农业的产生(1万年前)

原因:在长期的采集和渔猎过程中,人类掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择、驯化野生动植物。大约1万年前,原始的农耕和畜牧业出现。

(全球气候变暖)

(原始人群阶段,生产力水平极低)

表现:

原始农业 原始畜牧业

东亚 黄河中上游是粟的发源地; 长江中下游最早种植水稻 8500年前贾湖居民已经饲养猪,7000年前河姆渡居民已经饲养猪和狗

西亚 小亚细亚半岛南部是 小麦、大麦的原产地 9000年前,饲养绵羊和山羊

中美洲 玉米、甘薯的原产地 6000年前,南美印第安人驯化了骆马

特点:多元中心;独立发展;多样性;独特性

迁徙的原因: 植物生长存在季节性; 动物的活动具有流动性; 采摘和猎杀都具有不确定性。

3、原始农业产生的意义

(1)农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命。

①人类开始从食物采集者转变为食物生产者;

②人类初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

③增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口增长。

(2)农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

①人类从迁徙过渡到定居,从搭建临时的窝棚到建造长期的住所,并逐渐形成聚落;

②随着农业生产力的提高,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事手工业劳动;

③原始音乐、文学和宗教也因为精神生活的需要而产生。

(3)农业的出现推动了科学技术的发展。

与农业生产联系密切的天文历法获得了较快发展,数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

古代早期的天文学、数学成就?

苏美尔人发明了60进制

古代埃及最早的太阳历、金字塔

古代印度的天文、历法、数学(1到9的数字,发明0;按位记值)成就

古代印第安人:玛雅历、“零”的概念、20进制;印加人的太阳历和太阴历

古罗马凯撒制定儒略历

阿拉伯人:伊本·穆萨《积分和方程计算法》,白塔尼证明发生日环食的可能性,《萨比天文历表》

中国:夏小正、殷历、干支纪日法、《周髀算经》《九章算术》圆周率、僧一行、郭守敬……

注意:农业出现以后,人类从食物采集者转变为食物生产者,从本质上体现了社会生产力的进步

农业出现

生产力发展

出现剩余产品

私有制产生

出现贫富分化

阶级产生

氏族首领

自由民

战俘

奴隶主

奴隶

富人

穷人

调节冲突

国家产生

男子开始在生产中占据主导地位,女子逐渐退居从属地位

文字产生

二、生产关系的变化

学习聚焦③:农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,私有制、阶级、国家出现。

农业出现的影响?

1、人类从食物采集者转变为食物生产者

2、使食物供应相对稳定,促进人口增长

3、使人类从迁徙到定居,形成聚(村)落

4、促进社会分工,出现独立的手工业

5、推动文化创造活动(音乐、文学、宗教)

6、推动科技发展 (数学、天文历法等)

7、使生产关系变化:男女地位,私有制、阶级、国家产生→进入文明社会

补充: 原始社会时期人类的生活状况 时代、时间 旧石器时代 (300万年前—1万年前) 新石器时代

(1万年前—5000年前左右)

食物 获取方式 以采集和渔猎为主 以农耕和畜牧为主

(农业产生,驯化动物家畜饲养)

生产工具 以打制石器为主,还有木器、骨器 以磨制石器为主,出现少量金属工具

生活方式、技能 过着迁徙群居的生活,学会使用火 过着农耕定居为主的生活,会制作陶器

社会关系 女性地位较高 男子渐居主导地位,私有制、阶级、国家、文字逐渐产生

三、不同地区的食物生产与社会生活

学习聚焦②:古代不同地区的居民都培育或引进了适合本地区种植的农作物和饲养的家畜。

1、古巴比伦、古代埃及、古印度、古中国的水利与农业

共同特征:灌溉农业发达,孕育出古巴比伦、古代埃及、古印度、古中国的文明。

原因: 统治者都将灌溉系统的开凿、疏浚、维护作为主要工作之一。

2、农业文明的兴起

联系——政治制度、法律、民族、货币、基层管理、文化、交通、手工业……

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古希腊 古罗马 古代美洲

食物生产 大麦、小麦 山羊、绵羊、牛 北方粟麦、南方稻作 引进小麦、大麦,葡萄、橄榄 谷物,葡萄、橄榄 玉米、番薯、马铃薯骆马、羊驼、火鸡

土地制度 土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营 土地主要由王室和神庙占有; 商周时期土地掌握在君主和各级贵族手中(井田制),农夫集体耕作。 战国以后封建土地私有制 只有公民才能拥有土地 土地国有,以家庭为生产单位;贵族、富人土地多,小农逐渐破产 阿兹特克人土地贵族私有和村社公有并行

社会生活 《汉谟拉比法典》 规定土地、果园、资金、牲畜、工具、粮仓、劳力等可以租赁 以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运,崇拜太阳神和尼罗河 战国以后铁犁牛耕应用,农业生产率提高。农民以家庭为单位生产,家庭手工业为补充;推行重农抑商政策;兴修水利(都江堰、龙首渠);形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系 谷物和蔬菜轮作;建立果园,种葡萄和橄榄;发展手工业和商业;普遍使用奴隶劳动(斯巴达人将希洛人变为奴隶,承担农业劳动) 每个家庭的主人可以获得一块份地并终身 使用。两年不耕作的土地将被村社收回

1、学习聚焦①②③

默写:

3、例举农业的出现对人类社会产生的影响

2、旧石器时代与新石器时代人类的生活状况比较

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

学习要点:新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流及其影响

食物物种交流主要是指农作物、家畜的长距离移动。新航路开辟以前,物种交流的品种少、范围小、速度慢、影响有限。新航路开辟后,大量食物物种打破地域限制,在全球范围内迅速交流传播。这种交流具有双向、互补的特点。食物物种的全球性交流影响深远:全球粮食产量提高,人口激增;人们的饮食习惯发生了很大变化;原有的社会等级受到冲击;经济和贸易发展;对生态环境也产生了一定影响。

细化学习要求:

①能够较熟练掌握新航路开辟的原因、条件、过程、影响;

②能够运用地图概述新航路开辟后各大洲之间的食物物种交流(地区、物种、交流路线、交流时间);

③能够组织和运用史料,多角度解释食物物种交流带来的影响;

一、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的背景

1、新航路的开辟;2、欧洲国家的早期殖民扩张;3、世界市场的出现及逐渐扩展。

二、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的表现

美洲的农作物:玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、南瓜、花生、向日葵、可可、烟草等。当今世界的植物食品约有1/3源自美洲

欧洲、亚洲、非洲的农作物:小麦、大麦、燕麦、裸麦、水稻、苹果、葡萄、橄榄、甜橙、柠檬、黄瓜、豌豆、甘蔗、茶叶、咖啡等。小麦、水稻对美洲影响最大

1、新旧大陆之间交流的主要物种

美洲的禽畜:骆马、羊驼、火鸡等

欧洲、亚洲、非洲的禽畜:鸡、牛、驴、马、猪、羊等

欧洲的天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体;人口

美洲、大洋洲

美洲

非洲的人口

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(1)玉米、马铃薯、甘薯的传播

①原产美洲(中美洲)

②15世纪末至16世纪初,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后来传播到亚洲、非洲等其他洲。

欧洲

③玉米、马铃薯传入欧洲后,最初仅供人们观赏,从16世纪中叶起,在南欧广泛种植,成为当地主要的粮食和饲料作物之一;16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广;甘薯引入欧洲后传播比较缓慢。

④17世纪,玉米成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲各国。

中国

⑤明朝时玉米通过多种途径传入中国:

A.从西亚、中亚传入西北地区;

B.从印度、缅甸传入西南地区;

C.从菲律宾传入东南沿海地区。

先在丘陵山地后扩展到平原地区种植

⑥清朝前期,玉米在全国各地多有种植;乾隆、嘉庆年间大规模推广;鸦片战争前,玉米的种植已遍布全国。

玉蜀黍重出西土,种者亦罕。--- [明]李时珍《本草纲目》

又如玉蜀黍一种,于古无征,今遍种矣。

--- [清]吴其濬《植物名实图考》

玉米、土豆、甘薯三大粮食作物都具有产量高,生长快,对土肥水要求低,对气候适应性强,播种期长,耗工少,受病虫害的影响小,便于储藏,可多种加工等许多优点。也可用作饲料(包括果实和茎蔓叶)……

——张箭《论美洲粮食作物的传播》

⑦马铃薯和甘薯在中国的传播历程与玉米相似。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(2)番茄的传播

①传入欧洲:由西班牙人带回欧洲,最初也是作为观赏植物,18世纪中叶开始作食用栽培。18世纪末,欧洲培育的番茄新品种又传回美洲。

②传入中国:明朝万历年间,番茄被引入中国,长期被当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植。

(3)辣椒的传播

①传入欧洲:原产于美洲的秘鲁和墨西哥一带,15世纪末传入西班牙。16世纪,辣椒传到英国等欧洲国家。

②传入中国:明朝时,辣椒传入中国,被称为“番椒”。

2、整理玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒、甘蔗、茶叶、咖啡、小麦、水稻的传播

(4)甘蔗的传播

①大洋洲新几内亚岛上的原住民最早种植甘蔗,甘蔗是典型的热带作物,喜光喜热。公元前4世纪甘蔗传入中国南方,制糖技术大约在唐代推广到全国。甘蔗经丝绸之路甘蔗传到西亚、欧洲和非洲。

②新航路开辟后,甘蔗经欧洲传到美洲,在种植园里大量种植。

(5)茶叶的传播

中国→亚洲其它地区→欧洲、非洲→美洲

(6)咖啡的传播

非洲→阿拉伯半岛→欧洲→南亚、东南亚、拉丁美洲(主产区)

(7)小麦的传播

西亚→亚洲其它地区、北非、欧洲→美洲(产量最大的粮食作物)

(8)水稻的传播

中国→亚洲各地→欧洲→美洲(18世纪中期水稻成为北美第二大作物,产量仅次于小麦)

三、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯,改变了当地的食物结构,冲击了原有的社会等级,丰富了人们的食物种类,促进了畜牧业的发展,深刻影响着人类的日常生活。

玉米使干旱缺水的非洲得到可靠的食物来源;玉米、马铃薯丰富了中国的粮食种类;马铃薯提高了欧洲人的抗饥荒能力。

3、不同物种的交流推动了当地经济和贸易的发展。

4、新物种的引进对当地生态环境产生了一定的消极影响。

在北美,水稻除供应本地消费外,大量用于出口,促进了对外贸易的发展。

在中国,玉米等外来农作物因其高产而增加了粮食供应总量。

粮食除满足生产者自身需要外,还投入市场出售,促进了上屏经济的发展。

美洲:土地承载能力超限;原始森林被滥伐;地表植被被破坏。

中国:以前不宜耕种的土地被利用,扩大了耕地面积;但过度垦荒造田导致水土流失。

四、新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的特点

1、交流范围的全球性

2、交流方向的双向性

3、交流内容的互补性、丰富性

4、交流主体的欧洲主导性

5、交流时间的长期性

6、交流结果的双重性(积极和消极)

(欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——[美]艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

默写:

2、简述新航路开辟后玉米在中国的传播过程

3、谈谈新航路开辟后各大洲之间食物物种交流的影响

1、学习聚焦123

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

学习要点:现代食物的生产、储备与食品安全

机械化、集约化、产业化是现代农业的突出特征。美国、法国、日本、中国的农业机械化各有特色。农业集约化是在一定的土地上集中投入较多的生产资料和劳动,采用新的科学技术措施进行精耕细作,靠提高单位面积产量增加农产品的总量。农业产业化是以市场为导向,实现种养加、供产销、农工商一体化经营的运行方式。食物生产的现代化与食物储备技术的进步,大大增加了食物供给,但人类仍面临粮食安全和食品安全两个重大问题。中国为确保世界粮食安全及消除饥饿作出了巨大贡献。

细化学习要求:

①能够依据时序,运用相关材料,说明现代农业在机械化、集约化和产业化三个方面的技术进步与发展成效,探讨现代农业对当今社会发展的意义;

②能够解释粮食安全和食品安全问题产生的原因,说明中国政府在这两个问题上的积极作为和重大贡献,增强构筑人类命运共同体的使命感和责任感。

一、食物生产的现代化

1、现代农业的产生

原因:工业革命后,资本主义大机器生产推动着传统农业向现代农业转变

标志:20世纪中叶,欧美各国完成了农业机械化,建起高度集约的现代农业

特征:机械化、集约化、产业化是现代农业的突出特征

表现:20世纪下半叶以来,一大批优良品种育成推广,优质高效化肥广泛应用;设施农业有了突破性进展,产量大幅度增长;大型农场、养殖场成为现代农业的主要经营模式。

2、农业生产的机械化

条件:20世纪以来,汽油拖拉机、柴油拖拉机相继实现批量生产

主要机械:用大功率拖拉机牵引的铧式犁、播种机、联合收割机等

农业机械规模:美国以大型为主,法国以中型为主,日本以小型为主,中国大中小相结合

意义:提高了工作效率;农业科技的发展从人工化向自动化转变。

3、杂交育种技术的新突破

成就:①1930年美国培育出玉米新品种;②1941年墨西哥培育出小麦新品种;③20世纪60年代菲律宾培育出的杂交水稻在东南亚推广;④2014年“中国超级杂交水稻”创世界纪录

影响:杂交育种新技术的应用,提高了粮食产量,为人类消除饥饿做出了突出贡献

4、养殖及畜牧业生产的现代化

①养殖场和牧场的各个生产环节,都实现了机械化和自动控制,生产规模大型化;

②现代科学技术用于海洋捕捞,渔船、网具等日趋现代化;

③水产养殖向工厂化、机械化和集约化经营发展;从淡水养殖向海水养殖发展。

人类在渔猎、采集农业阶段,每500公顷土地只能养活2人;

进入刀耕火种的原始农业阶段,每500公顷土地可以养活50人;

进入连续种植的农业文明阶段,每500公顷土地可以养活1000人;而在资本技术集约型经营的现代农业阶段,每500公顷土地供养的人口猛增至5000人。

——张新光:《20世纪以来世界农业发展中的规律性问题》

二、食物储备技术的进步

1、 粮食储备技术 时间 表现

原始农业社会 人们用陶器和地窖储存粮食

封建社会 粮仓的储备技术逐渐改进

20世纪50年代 美国已经使用机械通风储粮技术

20世纪70年代 中国开始采用机械制冷低温储粮技术

21世纪以来 新型机械制冷技术相继推出(仓容量、储藏技术、储备自动化和智能化)

2、 食物保存技术 时间 表现

古代 利用腌制或风干等方法加工保存食品,还利用自然界中的冰来延长食品保藏期

20世纪20年代起 速冻加工、冷冻设备、冷冻食品以及冷冻食品包装等领域的技术不断进步,家用冰箱和冰柜普及,冷冻食品工业迅猛发展,冷链物流产业发展起来

2010年 中国颁布《农产品冷链物流发展规划》,对冷链物流产业进行整体布局,大大促进产业发展

冷链物流对人们生活有哪些影响?

①为人们提供更新鲜营养的生鲜农产品,满足人们对农产品的品质要求

②可实现农产品跨区域、跨季节均衡销售,丰富提高人们的生活

③可减少农产品损失,防止食品变质,保障食品安全

三、消除饥饿(粮食安全)与食品安全

1、粮食安全问题

概念:所有人任何时候都能获得足够的富有营养的和安全的食物,来满足健康的膳食需要和合理的喜好。

原因:人口激增和工业化、城市化的加速,耕地面积不断减少。

措施:

国际:各国政府都把保障粮食安全与消除饥饿作为首要任务;

成立联合国粮食及农业组织,制定粮食安全行动计划,为人类共同消除饥饿统筹资源。

中国:1996年发布《中国的粮食问题》白皮书,提出立足国内资源、实现粮食基本自给的方针;

制定一系列法律法规,在增加粮食产量、保障粮食安全方面取得巨大成就。

2、食品安全问题

原因:农业生产中过度使用化肥农药;禽畜饲养中过度使用抗生素;食品加工中过度使用食品添加剂。

2、对策:

世界:各国更加重视食品安全问题,并制定法律法规进行治理。

中国:高度重视食品安全问题,2009年通过《中华人民共和国食品安全法》,用法律手段确保食品安全;提出用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的惩罚、最严肃的问题,提高食品安全监管水平和能力。

默写:

2、简述食品安全问题出现的主要原因以及中国的积极举措

1、学习聚焦①②③

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化